2023届高考专题复习:诗歌专题训练感怀(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023届高考专题复习:诗歌专题训练感怀(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 17.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-10 21:50:08 | ||

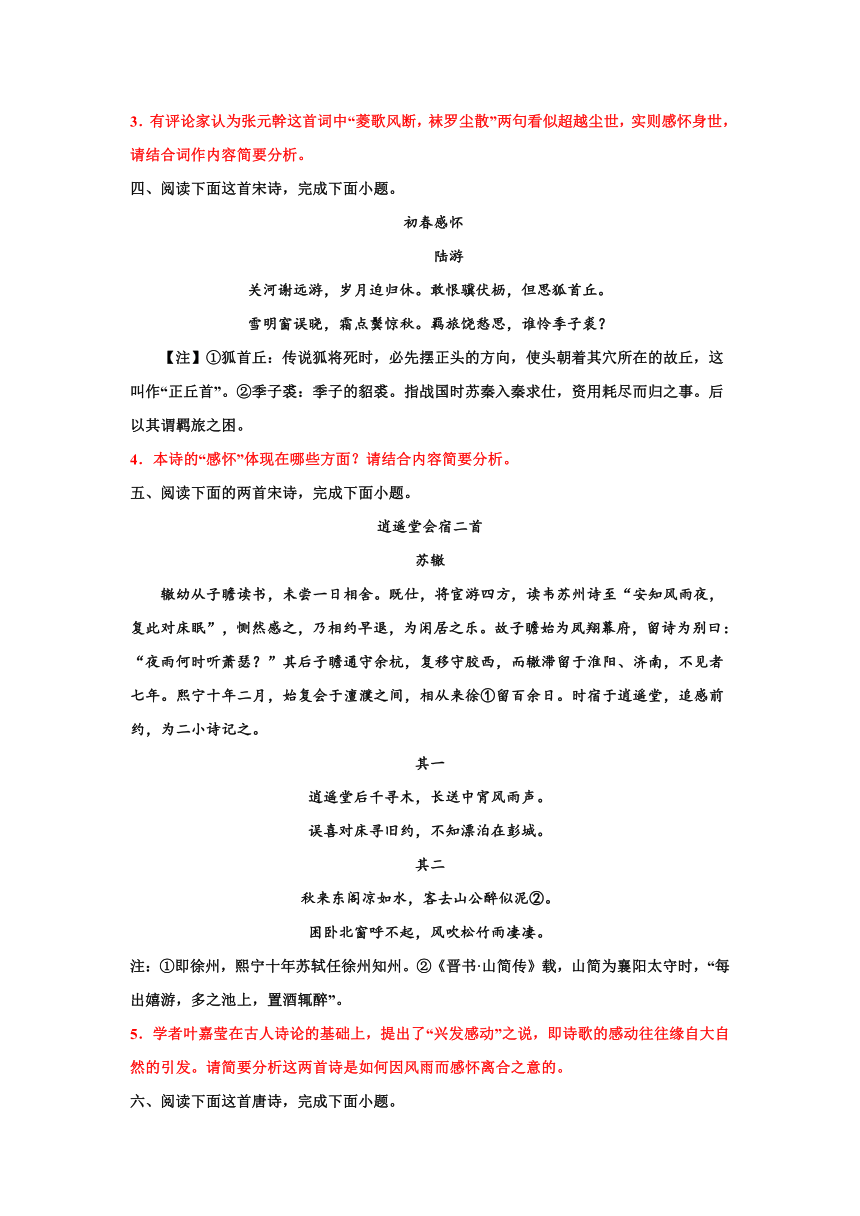

图片预览

文档简介

诗歌专题训练------感怀

一、阅读下面这首词,完成下面小题。

水调歌头·赋三门津①

[金]元好问

黄河九天上,人鬼瞰重关。长风怒卷高浪,飞洒日光寒。峻似吕梁千仞,壮似钱塘八月,直下洗尘寰。万象入横溃,依旧一峰②闲。

仰危巢,双鹄过,杳难攀。人间此险何用,万古秘神奸③。不用燃犀下照④,未必佽飞强射⑤,有力障狂澜。唤取骑鲸客⑥,挝鼓过银山。

[注]①三门津:黄河最险要地段之一,河面分人门、鬼门与神门。②一峰:指三门峡中屹立于中流的砥柱山。③秘神奸:传说中夏禹将百物之形铸于鼎上,“使民知神、奸”,此处“神奸”指种种善恶神奇之物。④燃犀下照:晋人温峤至牛渚矶,点燃犀角照见江水中奇形异状的水族怪物。⑤佽飞强射:春秋时楚国勇士佽飞曾仗剑飞入江中刺杀两蛟。⑥骑鲸客:指豪勇之士。

1.下阕作者就眼前景抒写了哪些心志感怀?结合全词分条简述。

二.阅读《秋兴八首(其一)》,完成下列各题。

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

2、诗中哪三个字点明了诗人的感怀?简要分析尾联是如何表达这份感怀的。

三、阅读下面这首宋词,完成下面小题。

青玉案

张元幹①

平生百绕垂虹②路。看万顷、翻云去。山澹夕晖帆影度。菱歌风断,袜罗尘散③,总是关情处。

少年陈迹今迟暮。走笔犹能醉时句。花底目成心暗许。旧家春事,觉来客恨,分付疏篷雨。

【注】①张元幹:宋代词人,出身仕宦,后受秦桧陷害,被捕入狱。②垂虹:指垂虹桥,位于今苏州吴江。③袜罗尘散:出自曹植《洛神赋》“凌波微步,罗袜生尘”,描述洛神在水波上行走,罗袜溅起的水沫如同尘埃的美妙景致。

3.有评论家认为张元幹这首词中“菱歌风断,袜罗尘散”两句看似超越尘世,实则感怀身世,请结合词作内容简要分析。

四、阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

初春感怀

陆游

关河谢远游,岁月迫归休。敢恨骥伏枥,但思狐首丘。

雪明窗误晓,霜点鬓惊秋。羁旅饶愁思,谁怜季子裘?

【注】①狐首丘:传说狐将死时,必先摆正头的方向,使头朝着其穴所在的故丘,这叫作“正丘首”。②季子裘:季子的貂裘。指战国时苏秦入秦求仕,资用耗尽而归之事。后以其谓羁旅之困。

4.本诗的“感怀”体现在哪些方面?请结合内容简要分析。

五、阅读下面的两首宋诗,完成下面小题。

逍遥堂会宿二首

苏辙

辙幼从子瞻读书,未尝一日相舍。既仕,将宦游四方,读韦苏州诗至“安知风雨夜,复此对床眠”,恻然感之,乃相约早退,为闲居之乐。故子瞻始为凤翔幕府,留诗为别曰:“夜雨何时听萧瑟?”其后子瞻通守余杭,复移守胶西,而辙滞留于淮阳、济南,不见者七年。熙宁十年二月,始复会于澶濮之间,相从来徐①留百余日。时宿于逍遥堂,追感前约,为二小诗记之。

其一

逍遥堂后千寻木,长送中宵风雨声。

误喜对床寻旧约,不知漂泊在彭城。

其二

秋来东阁凉如水,客去山公醉似泥②。

困卧北窗呼不起,风吹松竹雨凄凄。

注:①即徐州,熙宁十年苏轼任徐州知州。②《晋书·山简传》载,山简为襄阳太守时,“每出嬉游,多之池上,置酒辄醉”。

5.学者叶嘉莹在古人诗论的基础上,提出了“兴发感动”之说,即诗歌的感动往往缘自大自然的引发。请简要分析这两首诗是如何因风雨而感怀离合之意的。

六、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

感怀

刘长卿①

秋风落叶正堪悲,黄菊残花欲待谁!

水近偏逢寒气早,山深常见日光迟。

愁中卜命看周易,梦里招魂②读楚词。

自笑不如湘浦雁,飞来即是北归时。

【注】①刘长卿,唐朝诗人,天宝年间进士,刚直犯上,两度迁谪,此诗应作于被贬潘州南巴(今广东电白)尉之时。②王逸在《楚辞章句》里认为《招魂》是宋玉的作品:“《招魂》者,宋玉之所作也。宋玉怜哀屈原,忠而斥弃,愁懑山泽,魂魄放佚,厥命将落。故作《招魂》。”

6.请结合全诗谈谈诗人是怎样表现内心感怀的。

齐、阅读下面这首诗歌,完成下面小题。

登尉佗楼

许浑

刘项持兵鹿未穷,自乘黄屋岛夷中。

南来作尉任嚣力,北向称臣陆贾功。

箫鼓尚陈今世庙,旌旗犹镇昔时宫。

越人未必知虞舜,一奏薰弦万古风。

7.越地百姓至今对尉佗感怀难忘有哪些原因,请具体概括。

八、阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

和公齐临替有感见寄

王岩叟

孤宦边城遇众贤,及瓜①能不动依然。

风号古木叶堆地,云搅遥山水拍天。

篱菊开时寒有信,宾鸿过后暑无权。

古今惜别君须念,乘暇何妨倒酒船②。

【注】①及瓜:为官任职期满。②酒船:酒杯。

8.面对友人的临替感怀,诗人表现出了怎样的态度?请结合诗句简要分析。

答案

1.①感慨自然险峻成为奸邪之徒的藏纳之地。②表达忠贞坚定地力挽狂澜的意向志愿。③抒发在人生惊涛骇浪中奋勇搏击、积极进取的壮志豪情。(意思相近即可)

2、“故园心”三字点明了诗人置身峡江孤舟飘零的感怀。肃杀的秋风催促妇女们赶紧准备刀尺缝制冬衣,诗人仿佛听到白帝城千家万户此起彼伏、急促宏大的捣衣声。这捣衣声穿透暮色和高墙,寄托着羁旅漂泊的诗人对故园的无限思念。

3.①词人选取“菱歌”意象,化用曹植《洛神赋》典故,描写洛水神女的美妙形象,表现出一种超越尘世的意趣,而“风断”指美好的菱歌已然在风中消逝,“尘散”言曹植笔下的洛神也随烟尘散去,蕴含词人身世之感;②结合下阕词人写自己如今迟暮,只能在醉时奋笔疾书,回忆年少时的美好往事,今昔对比,更凸显自己迟暮之悲、客居之恨的身世之感。

4.①怀才不遇,壮志难酬。“敢恨骥伏枥”运用反问,是说哪里敢怨恨年老而有壮志呢?实际上是反语,意即到年老都还有壮志,但实现不了,从而抒发了怀才不遇之情。②思念故乡。“狐首丘”运用典故,表明思念故乡之感。③游子漂泊困顿。最后一联先用“饶”字点明羁旅愁思浓厚,然后用反问和季子裘的典故表达了漂泊困顿之情。④年华已逝的感伤。从“霜点鬓惊秋”这一句可看出。

5.既是因“误喜”而暂忘“漂泊”,故而“不知”,更是诗人对“误喜”的自嘲。暂时漂泊彭城,其实是没有什么可喜的,“不知”喜在何处,抒写了强烈的无奈之情。40.第一首,逍遥堂的风雨声引起苏辙兄弟的“追感前约”,触景生情。秋风秋雨,一般给人以“凄然”之感,此次给他们的却是“喜”,毕竟“会宿逍遥堂”了。兄弟二人在外漂泊,难免分离。

第二首以凄风苦雨作结,借景抒情,营造清冷的氛围,突出了苏轼的苦闷。

6.①借景抒情,前两联选取“秋风”“落叶”“残花”等典型意象和水近、早寒、山深的典型环境,渲染清冷悲凉的氛围,抒发内心的落寞与惆怅。②颈联通过虚写“梦里招魂”表达被贬失意,前途未卜的忧愁。(用典或双关也可酌情给分)③尾联与“湘浦雁”对比,表达归期无望的痛苦。

7.①尉佗避乱为王,偏守一隅,护佑岭南,使百姓获得一方安宁;(首联)②尉佗借任嚣之力代行南海尉、借陆贾之力称臣汉朝,实现国家统一,带给南越安宁;(颔联)③尉佗引入中原文化教化越地百姓,促进民族融合,成就了南越的平安祥和。(尾联)

8.(1)表示理解。友人在荒僻之地遇到众多贤达之人不舍离开,是人之常情,可以理解。

(2)表达劝慰。分分合合就像寒来暑往一样自有其规律,不忍分别之情自古如此,不必过多忧伤

一、阅读下面这首词,完成下面小题。

水调歌头·赋三门津①

[金]元好问

黄河九天上,人鬼瞰重关。长风怒卷高浪,飞洒日光寒。峻似吕梁千仞,壮似钱塘八月,直下洗尘寰。万象入横溃,依旧一峰②闲。

仰危巢,双鹄过,杳难攀。人间此险何用,万古秘神奸③。不用燃犀下照④,未必佽飞强射⑤,有力障狂澜。唤取骑鲸客⑥,挝鼓过银山。

[注]①三门津:黄河最险要地段之一,河面分人门、鬼门与神门。②一峰:指三门峡中屹立于中流的砥柱山。③秘神奸:传说中夏禹将百物之形铸于鼎上,“使民知神、奸”,此处“神奸”指种种善恶神奇之物。④燃犀下照:晋人温峤至牛渚矶,点燃犀角照见江水中奇形异状的水族怪物。⑤佽飞强射:春秋时楚国勇士佽飞曾仗剑飞入江中刺杀两蛟。⑥骑鲸客:指豪勇之士。

1.下阕作者就眼前景抒写了哪些心志感怀?结合全词分条简述。

二.阅读《秋兴八首(其一)》,完成下列各题。

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

2、诗中哪三个字点明了诗人的感怀?简要分析尾联是如何表达这份感怀的。

三、阅读下面这首宋词,完成下面小题。

青玉案

张元幹①

平生百绕垂虹②路。看万顷、翻云去。山澹夕晖帆影度。菱歌风断,袜罗尘散③,总是关情处。

少年陈迹今迟暮。走笔犹能醉时句。花底目成心暗许。旧家春事,觉来客恨,分付疏篷雨。

【注】①张元幹:宋代词人,出身仕宦,后受秦桧陷害,被捕入狱。②垂虹:指垂虹桥,位于今苏州吴江。③袜罗尘散:出自曹植《洛神赋》“凌波微步,罗袜生尘”,描述洛神在水波上行走,罗袜溅起的水沫如同尘埃的美妙景致。

3.有评论家认为张元幹这首词中“菱歌风断,袜罗尘散”两句看似超越尘世,实则感怀身世,请结合词作内容简要分析。

四、阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

初春感怀

陆游

关河谢远游,岁月迫归休。敢恨骥伏枥,但思狐首丘。

雪明窗误晓,霜点鬓惊秋。羁旅饶愁思,谁怜季子裘?

【注】①狐首丘:传说狐将死时,必先摆正头的方向,使头朝着其穴所在的故丘,这叫作“正丘首”。②季子裘:季子的貂裘。指战国时苏秦入秦求仕,资用耗尽而归之事。后以其谓羁旅之困。

4.本诗的“感怀”体现在哪些方面?请结合内容简要分析。

五、阅读下面的两首宋诗,完成下面小题。

逍遥堂会宿二首

苏辙

辙幼从子瞻读书,未尝一日相舍。既仕,将宦游四方,读韦苏州诗至“安知风雨夜,复此对床眠”,恻然感之,乃相约早退,为闲居之乐。故子瞻始为凤翔幕府,留诗为别曰:“夜雨何时听萧瑟?”其后子瞻通守余杭,复移守胶西,而辙滞留于淮阳、济南,不见者七年。熙宁十年二月,始复会于澶濮之间,相从来徐①留百余日。时宿于逍遥堂,追感前约,为二小诗记之。

其一

逍遥堂后千寻木,长送中宵风雨声。

误喜对床寻旧约,不知漂泊在彭城。

其二

秋来东阁凉如水,客去山公醉似泥②。

困卧北窗呼不起,风吹松竹雨凄凄。

注:①即徐州,熙宁十年苏轼任徐州知州。②《晋书·山简传》载,山简为襄阳太守时,“每出嬉游,多之池上,置酒辄醉”。

5.学者叶嘉莹在古人诗论的基础上,提出了“兴发感动”之说,即诗歌的感动往往缘自大自然的引发。请简要分析这两首诗是如何因风雨而感怀离合之意的。

六、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

感怀

刘长卿①

秋风落叶正堪悲,黄菊残花欲待谁!

水近偏逢寒气早,山深常见日光迟。

愁中卜命看周易,梦里招魂②读楚词。

自笑不如湘浦雁,飞来即是北归时。

【注】①刘长卿,唐朝诗人,天宝年间进士,刚直犯上,两度迁谪,此诗应作于被贬潘州南巴(今广东电白)尉之时。②王逸在《楚辞章句》里认为《招魂》是宋玉的作品:“《招魂》者,宋玉之所作也。宋玉怜哀屈原,忠而斥弃,愁懑山泽,魂魄放佚,厥命将落。故作《招魂》。”

6.请结合全诗谈谈诗人是怎样表现内心感怀的。

齐、阅读下面这首诗歌,完成下面小题。

登尉佗楼

许浑

刘项持兵鹿未穷,自乘黄屋岛夷中。

南来作尉任嚣力,北向称臣陆贾功。

箫鼓尚陈今世庙,旌旗犹镇昔时宫。

越人未必知虞舜,一奏薰弦万古风。

7.越地百姓至今对尉佗感怀难忘有哪些原因,请具体概括。

八、阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

和公齐临替有感见寄

王岩叟

孤宦边城遇众贤,及瓜①能不动依然。

风号古木叶堆地,云搅遥山水拍天。

篱菊开时寒有信,宾鸿过后暑无权。

古今惜别君须念,乘暇何妨倒酒船②。

【注】①及瓜:为官任职期满。②酒船:酒杯。

8.面对友人的临替感怀,诗人表现出了怎样的态度?请结合诗句简要分析。

答案

1.①感慨自然险峻成为奸邪之徒的藏纳之地。②表达忠贞坚定地力挽狂澜的意向志愿。③抒发在人生惊涛骇浪中奋勇搏击、积极进取的壮志豪情。(意思相近即可)

2、“故园心”三字点明了诗人置身峡江孤舟飘零的感怀。肃杀的秋风催促妇女们赶紧准备刀尺缝制冬衣,诗人仿佛听到白帝城千家万户此起彼伏、急促宏大的捣衣声。这捣衣声穿透暮色和高墙,寄托着羁旅漂泊的诗人对故园的无限思念。

3.①词人选取“菱歌”意象,化用曹植《洛神赋》典故,描写洛水神女的美妙形象,表现出一种超越尘世的意趣,而“风断”指美好的菱歌已然在风中消逝,“尘散”言曹植笔下的洛神也随烟尘散去,蕴含词人身世之感;②结合下阕词人写自己如今迟暮,只能在醉时奋笔疾书,回忆年少时的美好往事,今昔对比,更凸显自己迟暮之悲、客居之恨的身世之感。

4.①怀才不遇,壮志难酬。“敢恨骥伏枥”运用反问,是说哪里敢怨恨年老而有壮志呢?实际上是反语,意即到年老都还有壮志,但实现不了,从而抒发了怀才不遇之情。②思念故乡。“狐首丘”运用典故,表明思念故乡之感。③游子漂泊困顿。最后一联先用“饶”字点明羁旅愁思浓厚,然后用反问和季子裘的典故表达了漂泊困顿之情。④年华已逝的感伤。从“霜点鬓惊秋”这一句可看出。

5.既是因“误喜”而暂忘“漂泊”,故而“不知”,更是诗人对“误喜”的自嘲。暂时漂泊彭城,其实是没有什么可喜的,“不知”喜在何处,抒写了强烈的无奈之情。40.第一首,逍遥堂的风雨声引起苏辙兄弟的“追感前约”,触景生情。秋风秋雨,一般给人以“凄然”之感,此次给他们的却是“喜”,毕竟“会宿逍遥堂”了。兄弟二人在外漂泊,难免分离。

第二首以凄风苦雨作结,借景抒情,营造清冷的氛围,突出了苏轼的苦闷。

6.①借景抒情,前两联选取“秋风”“落叶”“残花”等典型意象和水近、早寒、山深的典型环境,渲染清冷悲凉的氛围,抒发内心的落寞与惆怅。②颈联通过虚写“梦里招魂”表达被贬失意,前途未卜的忧愁。(用典或双关也可酌情给分)③尾联与“湘浦雁”对比,表达归期无望的痛苦。

7.①尉佗避乱为王,偏守一隅,护佑岭南,使百姓获得一方安宁;(首联)②尉佗借任嚣之力代行南海尉、借陆贾之力称臣汉朝,实现国家统一,带给南越安宁;(颔联)③尉佗引入中原文化教化越地百姓,促进民族融合,成就了南越的平安祥和。(尾联)

8.(1)表示理解。友人在荒僻之地遇到众多贤达之人不舍离开,是人之常情,可以理解。

(2)表达劝慰。分分合合就像寒来暑往一样自有其规律,不忍分别之情自古如此,不必过多忧伤