第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册(共47张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-11 08:38:52 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第七课 全球联系的初步建立与

世界格局的演变

纲要下·第三单元 走向整体的世界

课程标准

1.了解新航路开辟所引发的人口、物种和商品的全球性流动、理解人类 认识世界的视野和能力的改变以及对世界各区域文明的不同影响。

2.理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

时空坐标

14世纪 15世纪末 16世纪初 16世纪末 17世纪初 17世纪末 18世纪

资本主义萌芽出现

殖民掠夺开始

麦哲伦船队环球航行

迪亚士发现好望角;达伽马到达印度;哥伦布发现美洲新大陆

丝银贸易和奴隶贸易兴起

南大西洋航线开辟

北太平洋到北冰洋航线开辟

英国、荷兰、法国的殖民扩张

西、葡的殖民霸权

荷兰的殖民霸权

英国的殖民霸权

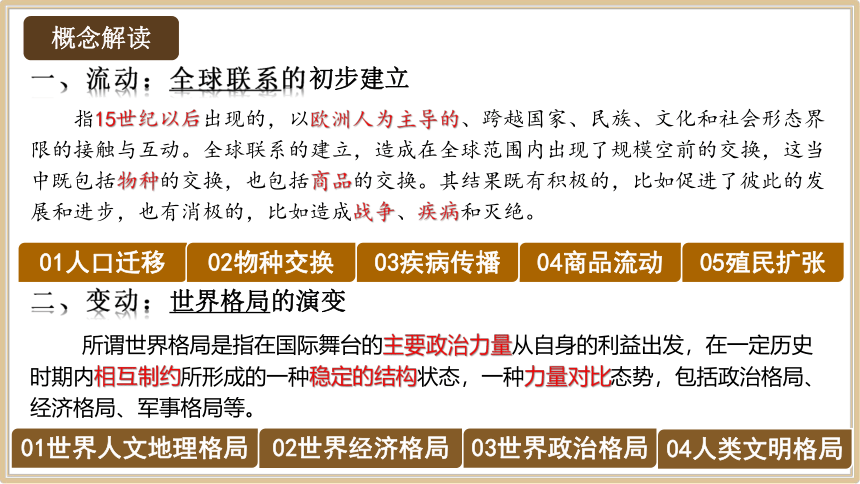

一、流动:全球联系的初步建立

04商品流动

03疾病传播

二、变动:世界格局的演变

01人口迁移

02物种交换

指15世纪以后出现的,以欧洲人为主导的、跨越国家、民族、文化和社会形态界限的接触与互动。全球联系的建立,造成在全球范围内出现了规模空前的交换,这当中既包括物种的交换,也包括商品的交换。其结果既有积极的,比如促进了彼此的发展和进步,也有消极的,比如造成战争、疾病和灭绝。

概念解读

05殖民扩张

01世界人文地理格局

02世界经济格局

04人类文明格局

03世界政治格局

所谓世界格局是指在国际舞台的主要政治力量从自身的利益出发,在一定历史时期内相互制约所形成的一种稳定的结构状态,一种力量对比态势,包括政治格局、经济格局、军事格局等。

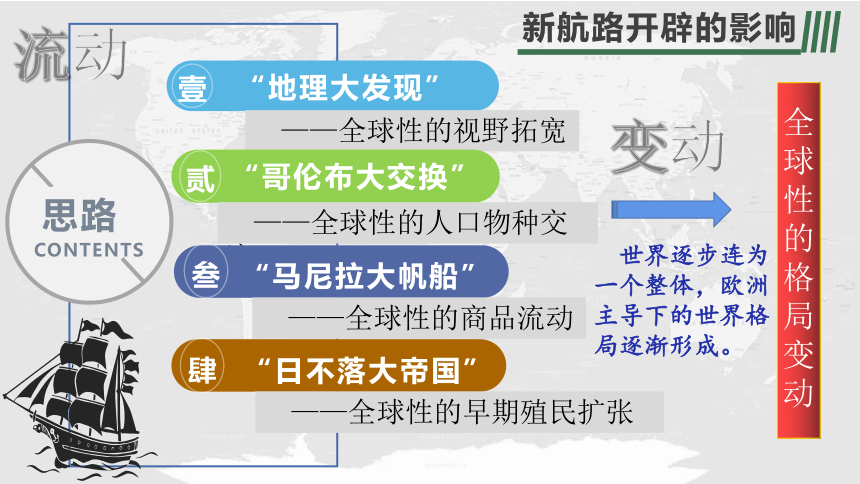

思路

CONTENTS

壹

“地理大发现”

——全球性的视野拓宽

贰

“哥伦布大交换”

——全球性的人口物种交流

叁

“马尼拉大帆船”

——全球性的商品流动

肆

“日不落大帝国”

——全球性的早期殖民扩张

新航路开辟的影响

全球性的格局变动

流动

世界逐步连为一个整体,欧洲主导下的世界格局逐渐形成。

变动

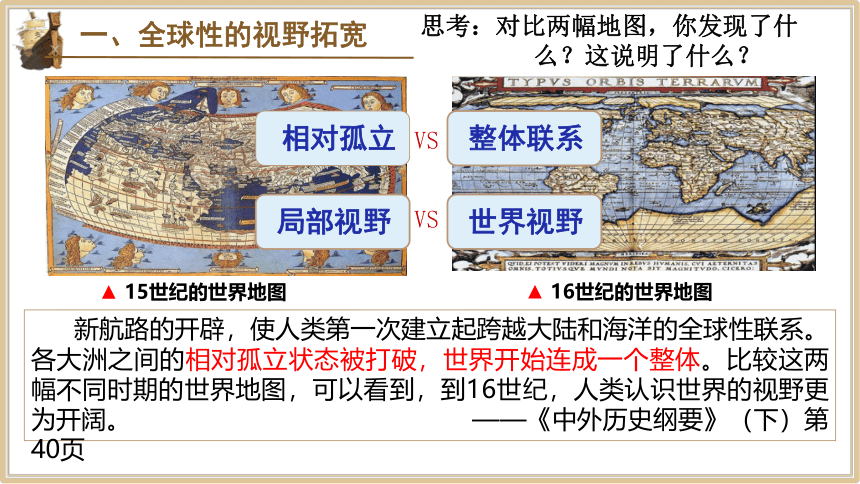

思考:对比两幅地图,你发现了什

么?这说明了什么?

▲ 15世纪的世界地图

▲ 16世纪的世界地图

相对孤立

整体联系

局部视野

世界视野

VS

VS

15世纪的世界地图有欧洲、非洲、亚州的地理方位,但没有美洲,人们对世界的认识是不完整的;

16世纪的世界地图有了美洲,且各大洲、大洋的方位更加明晰,人们对世界地理的认识与今天已经相差不多。

新航路的开辟,使人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系。各大洲之间的相对孤立状态被打破,世界开始连成一个整体。比较这两幅不同时期的世界地图,可以看到,到16世纪,人类认识世界的视野更为开阔。 ——《中外历史纲要》(下)第40页

一、全球性的视野拓宽

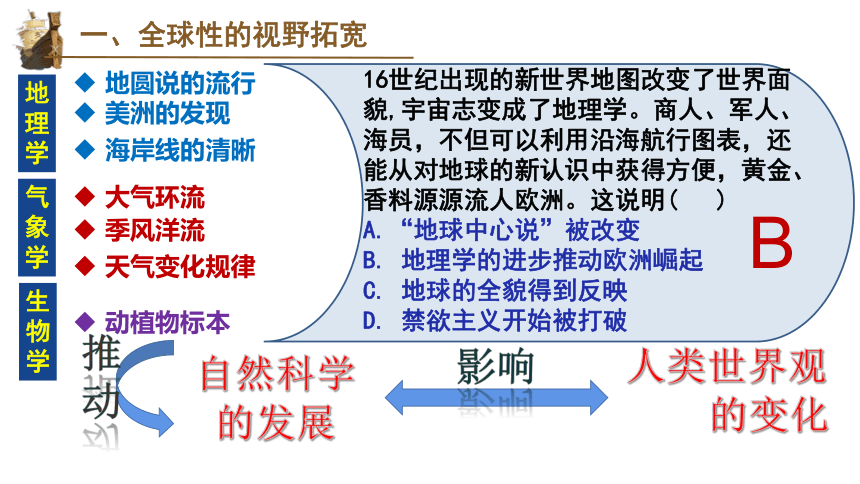

16世纪出现的新世界地图改变了世界面貌,宇宙志变成了地理学。商人、军人、海员,不但可以利用沿海航行图表,还能从对地球的新认识中获得方便,黄金、香料源源流人欧洲。这说明( )

A.“地球中心说”被改变

B. 地理学的进步推动欧洲崛起

C. 地球的全貌得到反映

D. 禁欲主义开始被打破

B

地理学

地圆说的流行

美洲的发现

海岸线的清晰

气象学

大气环流

季风洋流

天气变化规律

生物学

动植物标本

自然科学

的发展

人类世界观

的变化

影响

推

动

一、全球性的视野拓宽

二、全球性的人口物种交流

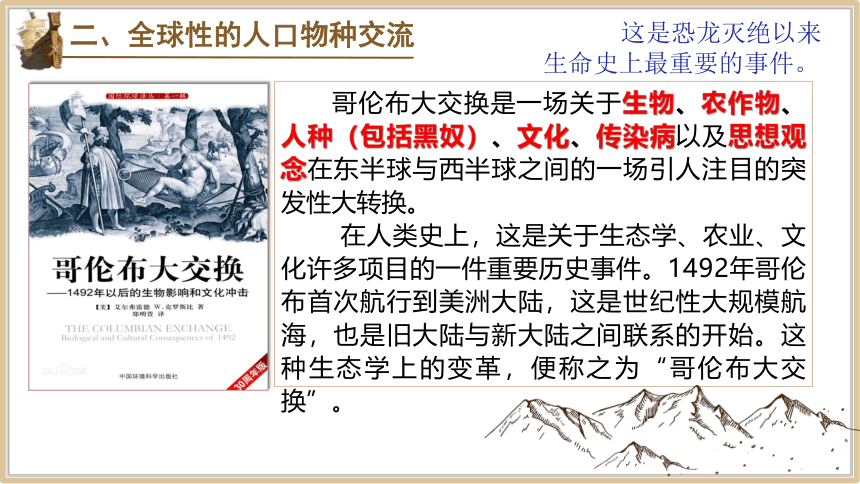

哥伦布大交换是一场关于生物、农作物、人种(包括黑奴)、文化、传染病以及思想观念在东半球与西半球之间的一场引人注目的突发性大转换。

在人类史上,这是关于生态学、农业、文化许多项目的一件重要历史事件。1492年哥伦布首次航行到美洲大陆,这是世纪性大规模航海,也是旧大陆与新大陆之间联系的开始。这种生态学上的变革,便称之为“哥伦布大交换”。

这是恐龙灭绝以来生命史上最重要的事件。

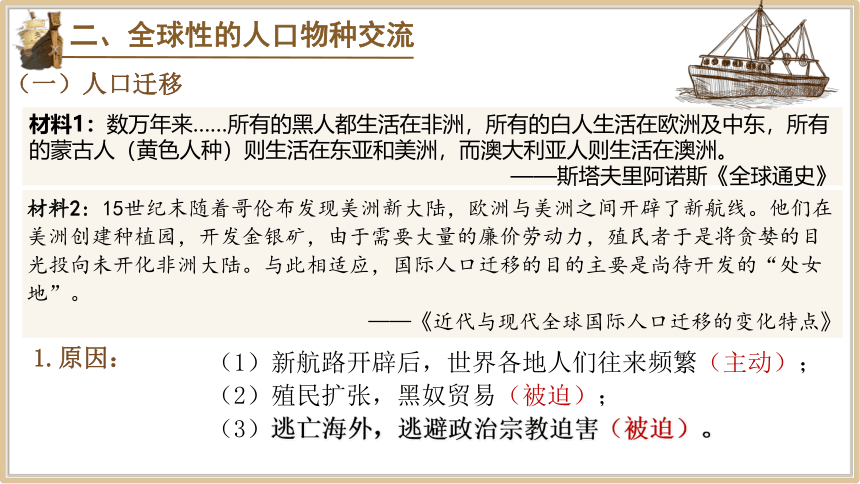

(一)人口迁移

材料1:数万年来……所有的黑人都生活在非洲,所有的白人生活在欧洲及中东,所有的蒙古人(黄色人种)则生活在东亚和美洲,而澳大利亚人则生活在澳洲。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)新航路开辟后,世界各地人们往来频繁(主动);

(2)殖民扩张,黑奴贸易(被迫);

(3)逃亡海外,逃避政治宗教迫害(被迫)。

材料2: 15世纪末随着哥伦布发现美洲新大陆,欧洲与美洲之间开辟了新航线。他们在美洲创建种植园,开发金银矿,由于需要大量的廉价劳动力,殖民者于是将贪婪的目光投向未开化非洲大陆。与此相适应,国际人口迁移的目的主要是尚待开发的“处女地”。

——《近代与现代全球国际人口迁移的变化特点》

1.原因:

二、全球性的人口物种交流

(一)人口迁移

2.表现:

材料2:新航路开辟后的100年间,随着欧洲人的入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口减少90%—95%。与此同时,欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,使美洲成为世界上族群混合程度很高的地区:土著印第安人、欧洲白人、非洲黑人,以及其他混合血统的人,共同生活在这里。大洋洲、非洲和亚洲等地区也都有族群混合现象。

——《中外历史纲要(下)》

(1)欧洲人入侵,并建立殖民地,大

批欧洲人来到美洲;

(2)美洲印第安人人口减少;

(3)非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲;

(4)美洲成为世界上族群混合程度很

高的地区;

(5)大洋洲、非洲和亚洲等地有族群

混合现象。

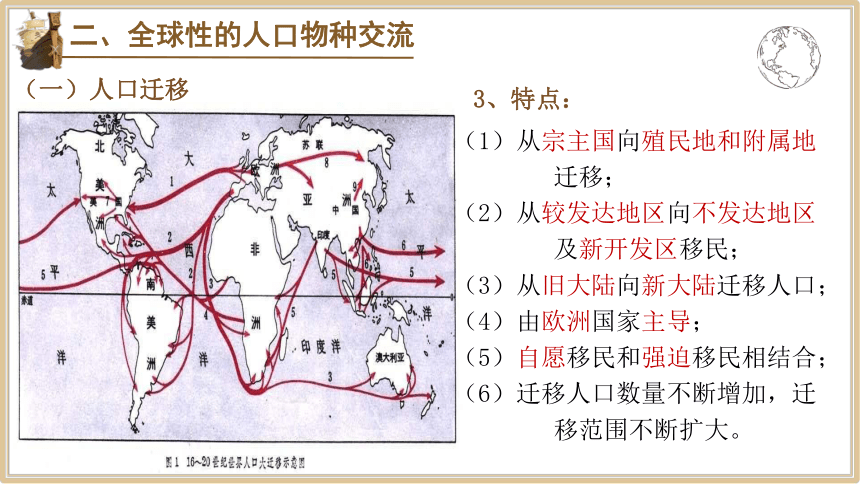

二、全球性的人口物种交流

3、特点:

(1)从宗主国向殖民地和附属地

迁移;

(2)从较发达地区向不发达地区

及新开发区移民;

(3)从旧大陆向新大陆迁移人口;

(4)由欧洲国家主导;

(5)自愿移民和强迫移民相结合;

(6)迁移人口数量不断增加,迁

移范围不断扩大。

(一)人口迁移

二、全球性的人口物种交流

(一)人口迁移

材料1:世界的人口格局由此得以调整和重组,在新旧大陆之间益趋均衡。世界范围的人口移徙,有助于形成广泛的物质和人文交流,缩短不同地区人类集团间的发展差距,也有利于新的民族和文化融合。

——沈坚《地理大发现后流向新大陆的移民潮》

材料2:“美洲大陆的种植园先生产了大量烟草和蔗糖,后来又生产了大量咖啡、棉花及其他商品在欧洲销售。这种种植园实行单一经营……必须输入劳动力,从而导致了繁荣一时的三角贸易:欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其他金属制品被运到非洲,非洲的奴隶被运到美洲,美洲的蔗糖、烟草和金银被运到欧洲。

——斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

材料3:在西班牙殖民地上,仅从1492-1541年止,印第安人被各种各样的方法所歼灭的,算起来至少有1500万人……

——郑如霖《新航路发现的背景及其后果》

二、全球性的人口物种交流

4.影响:

4.影响:

(一)人口迁移

①改变了人口的地理分布格局(人种和民族结构变化);

②促进新的民族和文化的融合;

③推进了世界的物质和文化的交流;

④加速了落后地区的开发;

⑤美洲地区成为世界上族群混合程度很高的地区。

①欧洲人对美洲殖民掠夺;

②印第安人灭顶之灾;

③黑奴贸易罪恶深重;

④各种疾病传播蔓延。

积极方面:

消极方面:

二、全球性的人口物种交流

(二)物种交换

1.原因:

(1)新航路的开辟

(2)人口的迁移

2.概况:

欧亚→ 美洲 美洲 → 世界

植物

动物

微生物

小麦、燕麦、大麦、 裸麦、橄榄、葡萄等

马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜、可可、烟草

马、牛、猪、羊、鸡等

羊驼、火鸡、小龙虾等

各种疾病和传染病病菌(天花、麻疹、白喉、水痘、流感等)

3.特点:

欧洲主导性、内容丰富性、结果双面性(消极和积极)、时间长期性、范围全球性

二、全球性的人口物种交流

17世纪成为欧洲人的食品

由于有了玉米,原本在17世纪下半期出现人口衰退的法国和意大利。到18世纪其人口开始回升。

16世纪中后期传入爱尔兰

1754-1845年,爱尔兰的人口从320万增加到820万,马铃薯的作用很大。

明清玉米和甘薯传入中国

大大增加了中国的粮食产量,中国人口从一亿多提升到四亿多。

在新航路开辟后的二三百年里,尽管受到病毒的影响,但是由于物种交换带来的新的粮食供给,全世界的人口并未减少。到1600年前后,世界人口增长到5.4亿,到1750年前后,达到了7.2亿。

物种的双向流动

思考:全球物种大交换对人类历史的发展带来了怎样的影响?

欧洲人口的增加

产业革命的变化

欧洲社会的深刻变革

生存压力在增大

移民

美洲

劳动力缺乏

奴隶贸易

中国人口的增加

人地矛盾突出

经济的开发

美洲种植园经济

全球物种大交换对人类历史的发展带来动植物品种的交换,人种的交换,病原体的传播,加速了世界各地的紧密联系但也造成了世界发展的不平衡性加剧,世界各地的文明相互冲突、相互影响乃至相互交融的历史开始出现。

(二)物种交换

二、全球性的人口物种交流

(二)物种交换

4.影响:

积极:①丰富饮食结构;②增加粮食产量;③促进人口增长;④促进经济开发和联系;⑤有利于世界市场的形成与发展;⑥促进文明交流和交融。

材料:由于有了玉米,原本在17世纪下半期出现人口衰退的法国和意大利,到18世纪其人口开始回升。……玉米和甘薯传入中国,也大大增加了中国的粮食产量,对明清两代中国人口的增长和贫瘠地区的开发产生了直接影响。另一方面,猪、马、牛、羊等牲畜被欧洲人引入美洲,为生活在美洲的人们提供了肉食、奶类、皮毛和畜力。老鼠也藏在船舱里飘洋过海到达美洲,影响了美洲原有的生态链。

消极:①破坏生态环境;②导致了各种疾病的传播

二、全球性的人口物种交流

中国古代物种引进

时间 引进的作物

西汉 石榴、葡萄、蚕豆、黄瓜(胡瓜)、大蒜(胡蒜)

魏晋南北朝 茄子、扁豆

唐朝 菠菜、开心果、无花果、芒果

宋朝 占城稻、绿豆、哈密瓜

明朝 番薯、南瓜、番石榴、胡椒、马铃薯、花生、辣椒、玉米(番麦)、番茄、向日葵、腰果、烟草、菠萝

清朝 木瓜、草莓、生菜、菜花、洋葱、洋白菜

知识扩展

著名农史学家石声汉曾对域外引种作物名称做过分析:凡是名称前冠以“胡”字的植物,大多为两汉两晋时由西北引入;凡是名称前冠以“海”字的植物,大多为南北朝后由海外引入;凡是名称前冠以“番”字的植物,大多为南宋至元明时由“番舶”引入;凡是名称前冠以“洋”字的植物,大多由清代乃至近代引入。

(三)疾病传播

1.原因:

人口和动物的全球流动

英国人把沾染天花病毒的衣物、被子送给印第安人

天花病毒让整个南美州人口减少了75%。

2.表现:

欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等病原体带到美洲和大洋洲。

3.影响:

(3)非洲:诱发黑奴贸易,人口大量流

失,破坏经济发展。

(1)美洲:造成原住民大量死亡,原有

社会解体。

(2)欧洲:欧洲人在美洲建立殖民统治。

二、全球性的人口物种交流

疾病的传播 信仰的渐变

在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疫病毫无免疫力,欧洲人带来的这些疾病造成他们死亡的数量可能更大,有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,同时期印加人从约700万减少到只有约50万……。

——王加丰《世界文化史导论》

1519年美洲爆发第一次大瘟疫,天花黄热病等扩散

1530年,天花向北传播到五大湖地区

1585年英国人德雷克将斑疹伤寒传给印第安人

疾病的跨界传播

1492年哥伦布到达美洲后的100到150年间,80%-95%的美洲印第安人死于欧洲人带来的传染病。传染病的打击在很大程度上改变了印第安人的社会文化和凝聚力。很多幸存下来的印第安人开始认为,他们的守护神抛弃了自己,转而寻求欧洲人的保护并信奉了基督教。

三、全球性的商品流动

思考:新航路开辟前传统商路有何特点?新航路开辟后贸易有何变化?

传统商路特点:阿拉伯商人垄断主要商路、印度洋贸易为主、陆路为主。

变化:大大提升海路重要性,传统的印度洋贸易和新兴的大西洋贸易、太平洋贸易齐头并进。

太平洋贸易

跨大洋的贸易

印度洋贸易

大西洋贸易

全球贸易网络初步形成

传统的印度洋贸易

(一)印度洋贸易:

(二)大西洋贸易

1.欧美贸易:

将欧洲生产的手工制品运到美洲销售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草。

葡萄牙主导下的印度洋贸易

1.欧洲商人(葡萄牙)与阿拉伯商人竞争逐渐占据优势

2.贸易中心由地中海沿岸逐渐转移到大西洋沿岸。

手工制品

贵金属、蔗糖、烟草

果阿

澳门

种植园经济

三、全球性的商品流动

2.三角贸易:

(1)原因:

为解决美洲劳动力不足问题。

①出程:

②中程:

③归程:

欧洲到非洲(用纺织品、枪支和手工制品换取非洲黑人)

非洲到美洲(贩卖奴隶到美洲)

美洲到欧洲(从美洲运贵金属、蔗糖、烟草到欧洲)

一次航行6个月,获利600%-800%

(二)大西洋贸易

最早的奴隶贩子是葡萄牙人,西班牙、荷兰人、英国人都参与了奴隶贸易,16世纪中期,英国参与奴隶贸易很快成为最大的奴隶贩子。

三、全球性的商品流动

(二)大西洋贸易

2.三角贸易:

(3)影响:

①使非洲丧失大量劳动力, 造成非洲长期落后;

②对为美洲的开发提供劳动力;

③促进欧洲资本原始积累,推动资本主义发展;

④客观上有利于欧、美、非三洲间的经济、文化和人种的交流,促进了世界市场的形成。

【知识补充】资本积累与资本原始积累

资本积累手段----剥削工人的剩余价值

资本原始积累手段----掠夺,对内圈地运动、增加苛捐杂税;欺诈性贸易、殖民掠夺、血腥的奴隶买卖、鸦片走私等。

三、全球性的商品流动

(三)太平洋贸易(丝银贸易)

1.葡萄牙主导:

①中国(生丝、瓷器)→澳门(中转)→印度果阿→欧洲(白银)→中国。

②中国(生丝)→澳门(中转)→日本(白银)→中国

2.西班牙主导:“马尼拉大帆船”贸易

中国(丝绸、棉布和瓷器等)→菲律宾马尼拉(中转)→墨西哥(白银)→菲律宾马尼拉→中国

葡萄牙

西班牙

三、全球性的商品流动

商品呈世界性流动——以西欧为中心的资本主义世界市场雏形开始出现

世界市场:在世界范围内通过对外贸易联系起来的各国市场的总和

三、全球性的商品流动

(四)影响

材料1:梁方仲认为正因为国外白银的大量流入,“我们亦可以知道一条鞭法得以用银普遍的缴纳的缘故”,这就是说白银的流入满足了财政白银化的需要。——整理自《梁方仲文集》

材料2:白银的流入还促进了国内市场的发展。因为农民缴税不能缴实物,而要到市场上把农产品和手工业品卖掉,换成银子。

——吴承明《市场·近代化·经济史论》

1.对中国:

①白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展;

②一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成,推动资本主义萌芽产生;

③促进税制改革(一条鞭法),明中叶后,白银成为社会主要流通货币。

2.对世界:以西欧为中心的资本主义世界市场雏形开始出现。

三、全球性的商品流动

四、全球性的早期殖民扩张

概念解析

(1)早期(新航路开辟至工业革命以前):以资本原始积累为主要目标,公开掠夺为主要手段;

(2)中期 (工业革命期间):以争夺商品销售市场与原料产地为主要目标,商品输出为主要手段

(3)后期(第二次工业革命开始后):以寻求投资场所,划分势力范围、强占殖民地为主要目标,资本输出为主要手段。

阶段划分

指资本原始积累时期,即工业革命以前的欧洲列强在亚、非、拉美的侵略扩张活动。当时的殖民国家主要有西、葡、荷、英、法等五个国家,其中大多数为封建国家。

(一)表现

1.西葡双雄(15-16世纪):

16世纪西班牙占领地区

16世纪葡萄牙占领地区

1493年划

1494年划

教皇子午线

西班牙

葡萄牙

①殖民地:

中南美洲(除巴西以外)、菲律宾

亚非为主

美洲为主

建立殖民据点和商站,垄断商路,欺诈贸易。

巴西、非洲沿岸、印度果阿、马六甲、中国澳门

②方式:

①殖民地:

②方式:

建立殖民帝国、掠夺金银、黑奴贸易、种植园、种族屠杀。

西班牙“无敌舰队”

四、全球性的早期殖民扩张

知识拓展:教皇子午线

西班牙、葡萄牙为争夺殖民地,矛盾日益尖锐。1493年,罗马教皇亚历山大六世作出仲裁:

在亚速尔群岛和佛德角群岛以西100里格的地方,从北极到南极画一条分界线,史称“教皇子午线”。规定该线以西的一切土地属于西班牙的势力范围,该线以东的一切土地属于葡萄牙的势力范围。

由于葡萄牙不满这一仲裁,西、葡两国又于1494年缔结条约,把这条线向西移动270里格。根据这个条约,巴西被划入葡萄牙的势力范围。

实质:西方列强瓜分世界,划分势力范围的开始。

影响:平衡了葡萄牙与西班牙两大海洋强国一百多年的势力范围和殖民霸权。

四、全球性的早期殖民扩张

16世纪前期,西班牙国内农产品的价格猛涨,受封建贵族剥削和城市行会的影响,西班牙工农业产品的价格远高于英国、法国、尼德兰的同类产品,在市场上失去了竞争力。当时西班牙推行称霸欧洲的政策,将财富用于军事和政治活动,西班牙贵族为了追求奢侈生活,大肆挥霍。所以西班牙进行的殖民活动在很大程度上只是为他人作嫁衣。这表明( )

A.封建统治阻碍了西班牙资本主义的发展

B.价格革命未对西班牙的社会发展造成影响

C.西班牙的殖民强国地位被英、法等国取代

D.西班牙的殖民掠夺所得都用于政治和军事活动

A

葡萄牙和西班牙殖民掠夺得来的财富并没有在本国转化为资本,也没有促进本国资本主义的发展。

西班牙

“黄金漏斗”

四、全球性的早期殖民扩张

1492-1595年,“仅从西印度(美洲)就向本国(西班牙)输人黄金、白银达20亿皮西塔(西班牙银币名)”,同时,西班牙每年要运出约1500万皮西塔的金银用于购头外国的商品。葡萄牙的情况也是如此。

西葡掠夺的贵金属没有转化为资本,而是用于奢侈消费,最终落后于他国,所以两国迅速崛起又很快衰落。

(一)表现

2.荷兰“海上马车夫”(17世纪—18世纪中叶)

荷兰殖民活动特点:

①建立庞大的商队,组织垄断性的贸易公司,开展商业竞争。

(1602年东印度公司;1621年西印度公司)

②在全球拓展殖民据点和殖民地

荷兰在其宣布独立后,积极推行符合商业资产阶级利益的政策,采用灵活多变的外交方针,积极参与商业战争,在国际舞台上站住了脚跟。

四、全球性的殖民扩张

亚洲:印度沿海、马六甲、

锡兰、印尼、台湾

美洲

:新尼德兰

非洲:好望角

1621年,荷兰设立西印度公司,垄断美洲和西非地区的贸易

1602年荷兰设立东印度公司,垄断马来群岛至好望角一带的贸易

荷兰东印度公司的标帜

荷兰东印度公司:

于1602年3月20日在荷兰建立的具有国家职能、向东方进行殖民掠夺和垄断东方贸易的商业公司,其总部地点设在荷兰阿姆斯特丹

荷兰东印度公司是第一个可以自组佣兵、发行货币,也是第一个股份有限公司,并被获准与其他国家定立正式条约,并对该地实行殖民与统治的权力。1799年解散。

荷兰西印度公司:

是一个在1621年模仿东印度公司模式建立的跨国殖民贸易公司,主要进行奴隶,贵金属,烟草,糖贸易以及海盗、殖民业务。其主要活动范围包括西非,整个美洲和大西洋北方。

2.荷兰“海上马车夫”(17世纪—18世纪中叶)

衰落的原因(存在的问题)

荷兰之所以败于英国之手,基本原因在于它缺少自然资源,更缺少工业基础作为海外扩张的后盾。而且荷兰只知道发展航运业,集中力量建造商船,而相应地忽视了海军的建设。——吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编(上卷)》

①忽视国内工业发展和海军建设。

②17世纪后半期,与英国三次战争战败。

(一)表现

3.英国“日不落帝国”(18世纪中期)

1588年

17世纪中期

18世纪中期

击败西班牙“无敌舰队”

三次英荷战争击败荷兰

(1651年英颁布《航海条例》)

英法七年战争击败法国

工商业文明战胜农业文明

工业资本(手工业)战胜商业资本

资本主义制度战胜封建专制制度

18世纪中期,英国最终确立世界殖民霸权,成为“日不落帝国”

殖民扩张与争夺取决于各国的综合国力。殖民竞争,既是军事的竞争,更是经济和政治实力的竞争。

四、全球性的早期殖民扩张

四、全球性的早期殖民扩张

(二)特点

16世纪的修道士卡萨斯关于西班牙殖民者屠杀印第安人的一段记载:西班牙殖民者在登陆的岛屿上屠杀了无数印第安人,制造了巨大的灾难。他们掳掠印第安人的妻小,奴役蹂躏他们。整个岛屿全部被摧毁,一片荒凉。

——摘编自[西]卡萨斯著,孙家堃译《西印度毁灭述略》

①主要目的:掠夺财富

②主要方式:海外贸易、海盗式掠夺、欺诈性贸易、贩卖黑奴、种族屠杀

③侵略国家以西欧国家为主,被侵略国家以亚非拉为主

④带有血腥性、野蛮性、强盗性

(三)影响

墨西哥的波多西银矿

1.对亚非拉:

①中断了美洲和非洲原有的社会发展进程,打破了原本相对平衡的多元文明格局,给当地人民带来了巨大灾难,亚洲的古老帝国也受到冲击;

②客观上带来了先进的生产方式、生活方式和思想观念,各地区民族民主意识觉醒,掀起反封建反侵略的斗争。

【野蛮掠夺】

【种族屠杀】

【疾病传播】

【黑奴贸易】

材料:1703年英国议会决定,每剥一张印第安人的头盖皮和每俘获一个红种人都给赏金40镑;1720年,每张头盖皮的赏金提高到100镑;1744年马萨诸塞湾的一个部落被宣布为叛匪以后,规定了这样的赏格:每剥一个12岁以上男子的头盖皮得新币100镑……每剥一个妇女或儿童的头盖皮得50镑!

四、全球性的早期殖民扩张

(三)影响

2.对欧洲:

四、全球性的早期殖民扩张

(1)引发了“商业革命”

材料一:随着西方殖民时代的到来,美洲的农作物,如烟草、玉米、马铃薯、甜菊、花生、西红柿传到欧洲、亚洲和非洲……

——出自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》

材料二:地理大发现之后,欧洲商人的贸易范围空前扩大……意大利各城市的商业地位逐渐被葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维利亚、尼德兰的安特卫普所排挤。

——张箭《地理大发现研究集》

商品种类增多

贸易规模扩大

贸易中心转移

(1)贸易规模扩大

(2)商品种类增多

(3)商业中心的转移

①促进以西欧为中心的世界市场雏形出现。②出现了重大的社会变革,改变了人们的饮食结构和社会习惯。

(4)经营方式变化

商业革命

(股份公司、证券交易所纷纷出现)

(由地中海区域转移到大西洋沿岸)

(三)影响

2.对欧洲:

材料:1545—1560年,西班牙每年从美洲获取的黄金增至5.5吨,白银为246吨。这样一来,引起了金银贬值,物价上涨。物价上涨使靠工资为生的工人实际工资下降,按传统方式征收的定额货币地租的封建主收入减少,而新兴资产阶级靠使用廉价的劳动力和高价出售产品得到好处。

——摘编自孔祥民主编《世界中古史》

收取固定地租封建领主经济地位下降

拥有大量商品的商业资产阶级实力上升

封建制度濒于解体

资本主义加速发展

推动欧洲社会转型

殖民扩张

商业贸易

大量金银流入欧洲

货币贬值

物价上涨

四、全球性的早期殖民扩张

(2)引发了“价格革命”

货币贬值(金银贬值,物价上涨)

社会分化(封建地主变弱、资产阶级增强、劳动人民更苦)

金银贬值

物价上升

社会分化

封建地主变弱

(地位下降,封建制度衰落)

资产阶级增强

(经济实力增强,资本主义得到发展)

劳动人民更苦

促进封建制度的衰落和西欧资本主义的发展

价格革命

殖民扩张

商业贸易

(三)影响

2.对欧洲:

①引起“商业革命”:贸易范围扩大;商品种类增多;商业经营方式变化;商易中心转移;新的商业强国崛起。

②引起“价格革命”:金银贬值,物价飞涨。加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展。

③社会变革:欧洲从殖民掠夺、商业贸易和奴隶贸易中获得财富转化为资本,推动资本主义发展,人类社会开始进入大变革的时代(封建社会→资本主义社会)。

四、全球性的早期殖民扩张

(三)影响

3.对世界:

①东西方历史进程的差距被大大拉开,东方从属于西方。

②由于政治经济发展的不平衡,必然引起殖民争霸战争。

③世界一体化加快,世界经济联系不断加强,推动了世界市场的发展和世界格局的重大变化。

材料1:美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成了商业性的猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——马克思《资本论》

四、全球性的早期殖民扩张

2.对欧洲

①带来深重的灾难。

②冲击了当地落后文化和生活方式,传播了先进的生产方式和思想文化。

①引起“商业革命”、“价格革命”。

②西欧殖民者开始了早期殖民扩张和资本积累。

③加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展(社会转型)。

五、课程总结

【总结提升】新航路开辟的影响

①结束了世界各地相互孤立的状态,世界日益连成一个整体。

②证明地圆说的正确性,动摇教会权威,开阔视野,促进近代自然科学兴起。

③以西欧为中心的世界市场的雏形开始出现。

1.对世界

3.对亚非拉:

【思维拓展】新航路开辟对中国的影响

1.经济上:高产作物的引进,推动了农产品的商品化;大量白银流入,推动了中国商品经济的发展,资本主义萌芽。

2.外交上:西方殖民者开始侵扰我国 (如葡萄牙占领澳门;荷兰占领台湾),清朝建立后,一度实行“闭关锁国”政策,阻断了中西经济、文化交流,造成了近代中国的落后。

3.文化上:西方传教士东来,在传教的同时,客观上带来了先进的技术、文化,促进了东西方文化的交流与传播。

(早期“西学东渐”与“东学西传”)。

4.生活上:改变了人们的饮食结构。

五、课程总结

【思维拓展】新航路开辟对世界格局的影响

世界人文地理格局

世界经济格局

世界政治格局

人类文明格局

人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局和自然环境状态。

随着海上航路的扩展和商品的世界性流动,世界各地区之间的经济联系不断加强,世界市场开始形成。

欧洲从殖民掠夺、经商贸易和奴隶贸易中获得的财富最终转化为资本,资产阶级登上了历史舞台;伴随着残酷的殖民扩张与掠夺,加剧了广大殖民地地区人民的苦难,也不断拉大东西方之间的差距,造成了东方从属于西方的局面。

殖民扩张中断了美洲和非洲原有的社会发展进程,打破了原本相对平衡的多元文明格局。

五、课程总结

话外音

在哥伦布发现美洲500年的纪念日,美国一位印第安人领袖谴责说:“哥伦布是欧洲的英雄,美洲的强盗!!!”

美洲的谴责

非洲国家普遍认为,欧洲的殖民主义和奴隶制度给非洲人民带来了深重灾难,这是造成非洲贫穷和落后的最主要原因。因此,欧洲国家应向非洲进行道歉并赔偿损失。

非洲的愤怒

欧洲的回避

在整个欧美社会,殖民主义的阴暗面被小心翼翼地回避着、淡化着,它总体上仍是一段值得夸耀的光荣史和冒险史,早期的殖民者也仍是被广泛传诵的英雄。

这是最好的时代,这是最坏的时代。

你怎么看?

平近之语

一个国家、一个民族要振兴,就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。 今天的世界,不稳定不确定因素依然很多、挑战前所未有、逆全球化趋向不断涌现。……越是在这样的时候,越要求我们在不畏浮云遮望眼中把握历史规律,在善于拨云见日中认清世界大势。……只要我们顺应潮流和大势,坚持开放共赢,勇于变革创新,就定能让亚洲和世界变得和平、安宁、繁荣、开放、美丽。

——摘自习近平主席在2018年博鳌亚洲论坛的主旨演讲

中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢互享。

新航路的开辟

资本主义萌芽,寻金热的出现

人文主义鼓励,马可波罗渲染

基督教的传播,土耳其的阻断

地理知识丰富,地圆学说出现

造船技术进步,四大发明传入

西萄完成集权,奠定远航基础

迪哥达麦开辟,英法荷俄继续

商业价格革命,世界联系紧密

各种疾病传播,殖民扩张兴起

移民物种交换,作用有利有弊

第七课 全球联系的初步建立与

世界格局的演变

纲要下·第三单元 走向整体的世界

课程标准

1.了解新航路开辟所引发的人口、物种和商品的全球性流动、理解人类 认识世界的视野和能力的改变以及对世界各区域文明的不同影响。

2.理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

时空坐标

14世纪 15世纪末 16世纪初 16世纪末 17世纪初 17世纪末 18世纪

资本主义萌芽出现

殖民掠夺开始

麦哲伦船队环球航行

迪亚士发现好望角;达伽马到达印度;哥伦布发现美洲新大陆

丝银贸易和奴隶贸易兴起

南大西洋航线开辟

北太平洋到北冰洋航线开辟

英国、荷兰、法国的殖民扩张

西、葡的殖民霸权

荷兰的殖民霸权

英国的殖民霸权

一、流动:全球联系的初步建立

04商品流动

03疾病传播

二、变动:世界格局的演变

01人口迁移

02物种交换

指15世纪以后出现的,以欧洲人为主导的、跨越国家、民族、文化和社会形态界限的接触与互动。全球联系的建立,造成在全球范围内出现了规模空前的交换,这当中既包括物种的交换,也包括商品的交换。其结果既有积极的,比如促进了彼此的发展和进步,也有消极的,比如造成战争、疾病和灭绝。

概念解读

05殖民扩张

01世界人文地理格局

02世界经济格局

04人类文明格局

03世界政治格局

所谓世界格局是指在国际舞台的主要政治力量从自身的利益出发,在一定历史时期内相互制约所形成的一种稳定的结构状态,一种力量对比态势,包括政治格局、经济格局、军事格局等。

思路

CONTENTS

壹

“地理大发现”

——全球性的视野拓宽

贰

“哥伦布大交换”

——全球性的人口物种交流

叁

“马尼拉大帆船”

——全球性的商品流动

肆

“日不落大帝国”

——全球性的早期殖民扩张

新航路开辟的影响

全球性的格局变动

流动

世界逐步连为一个整体,欧洲主导下的世界格局逐渐形成。

变动

思考:对比两幅地图,你发现了什

么?这说明了什么?

▲ 15世纪的世界地图

▲ 16世纪的世界地图

相对孤立

整体联系

局部视野

世界视野

VS

VS

15世纪的世界地图有欧洲、非洲、亚州的地理方位,但没有美洲,人们对世界的认识是不完整的;

16世纪的世界地图有了美洲,且各大洲、大洋的方位更加明晰,人们对世界地理的认识与今天已经相差不多。

新航路的开辟,使人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系。各大洲之间的相对孤立状态被打破,世界开始连成一个整体。比较这两幅不同时期的世界地图,可以看到,到16世纪,人类认识世界的视野更为开阔。 ——《中外历史纲要》(下)第40页

一、全球性的视野拓宽

16世纪出现的新世界地图改变了世界面貌,宇宙志变成了地理学。商人、军人、海员,不但可以利用沿海航行图表,还能从对地球的新认识中获得方便,黄金、香料源源流人欧洲。这说明( )

A.“地球中心说”被改变

B. 地理学的进步推动欧洲崛起

C. 地球的全貌得到反映

D. 禁欲主义开始被打破

B

地理学

地圆说的流行

美洲的发现

海岸线的清晰

气象学

大气环流

季风洋流

天气变化规律

生物学

动植物标本

自然科学

的发展

人类世界观

的变化

影响

推

动

一、全球性的视野拓宽

二、全球性的人口物种交流

哥伦布大交换是一场关于生物、农作物、人种(包括黑奴)、文化、传染病以及思想观念在东半球与西半球之间的一场引人注目的突发性大转换。

在人类史上,这是关于生态学、农业、文化许多项目的一件重要历史事件。1492年哥伦布首次航行到美洲大陆,这是世纪性大规模航海,也是旧大陆与新大陆之间联系的开始。这种生态学上的变革,便称之为“哥伦布大交换”。

这是恐龙灭绝以来生命史上最重要的事件。

(一)人口迁移

材料1:数万年来……所有的黑人都生活在非洲,所有的白人生活在欧洲及中东,所有的蒙古人(黄色人种)则生活在东亚和美洲,而澳大利亚人则生活在澳洲。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)新航路开辟后,世界各地人们往来频繁(主动);

(2)殖民扩张,黑奴贸易(被迫);

(3)逃亡海外,逃避政治宗教迫害(被迫)。

材料2: 15世纪末随着哥伦布发现美洲新大陆,欧洲与美洲之间开辟了新航线。他们在美洲创建种植园,开发金银矿,由于需要大量的廉价劳动力,殖民者于是将贪婪的目光投向未开化非洲大陆。与此相适应,国际人口迁移的目的主要是尚待开发的“处女地”。

——《近代与现代全球国际人口迁移的变化特点》

1.原因:

二、全球性的人口物种交流

(一)人口迁移

2.表现:

材料2:新航路开辟后的100年间,随着欧洲人的入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口减少90%—95%。与此同时,欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,使美洲成为世界上族群混合程度很高的地区:土著印第安人、欧洲白人、非洲黑人,以及其他混合血统的人,共同生活在这里。大洋洲、非洲和亚洲等地区也都有族群混合现象。

——《中外历史纲要(下)》

(1)欧洲人入侵,并建立殖民地,大

批欧洲人来到美洲;

(2)美洲印第安人人口减少;

(3)非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲;

(4)美洲成为世界上族群混合程度很

高的地区;

(5)大洋洲、非洲和亚洲等地有族群

混合现象。

二、全球性的人口物种交流

3、特点:

(1)从宗主国向殖民地和附属地

迁移;

(2)从较发达地区向不发达地区

及新开发区移民;

(3)从旧大陆向新大陆迁移人口;

(4)由欧洲国家主导;

(5)自愿移民和强迫移民相结合;

(6)迁移人口数量不断增加,迁

移范围不断扩大。

(一)人口迁移

二、全球性的人口物种交流

(一)人口迁移

材料1:世界的人口格局由此得以调整和重组,在新旧大陆之间益趋均衡。世界范围的人口移徙,有助于形成广泛的物质和人文交流,缩短不同地区人类集团间的发展差距,也有利于新的民族和文化融合。

——沈坚《地理大发现后流向新大陆的移民潮》

材料2:“美洲大陆的种植园先生产了大量烟草和蔗糖,后来又生产了大量咖啡、棉花及其他商品在欧洲销售。这种种植园实行单一经营……必须输入劳动力,从而导致了繁荣一时的三角贸易:欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其他金属制品被运到非洲,非洲的奴隶被运到美洲,美洲的蔗糖、烟草和金银被运到欧洲。

——斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

材料3:在西班牙殖民地上,仅从1492-1541年止,印第安人被各种各样的方法所歼灭的,算起来至少有1500万人……

——郑如霖《新航路发现的背景及其后果》

二、全球性的人口物种交流

4.影响:

4.影响:

(一)人口迁移

①改变了人口的地理分布格局(人种和民族结构变化);

②促进新的民族和文化的融合;

③推进了世界的物质和文化的交流;

④加速了落后地区的开发;

⑤美洲地区成为世界上族群混合程度很高的地区。

①欧洲人对美洲殖民掠夺;

②印第安人灭顶之灾;

③黑奴贸易罪恶深重;

④各种疾病传播蔓延。

积极方面:

消极方面:

二、全球性的人口物种交流

(二)物种交换

1.原因:

(1)新航路的开辟

(2)人口的迁移

2.概况:

欧亚→ 美洲 美洲 → 世界

植物

动物

微生物

小麦、燕麦、大麦、 裸麦、橄榄、葡萄等

马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜、可可、烟草

马、牛、猪、羊、鸡等

羊驼、火鸡、小龙虾等

各种疾病和传染病病菌(天花、麻疹、白喉、水痘、流感等)

3.特点:

欧洲主导性、内容丰富性、结果双面性(消极和积极)、时间长期性、范围全球性

二、全球性的人口物种交流

17世纪成为欧洲人的食品

由于有了玉米,原本在17世纪下半期出现人口衰退的法国和意大利。到18世纪其人口开始回升。

16世纪中后期传入爱尔兰

1754-1845年,爱尔兰的人口从320万增加到820万,马铃薯的作用很大。

明清玉米和甘薯传入中国

大大增加了中国的粮食产量,中国人口从一亿多提升到四亿多。

在新航路开辟后的二三百年里,尽管受到病毒的影响,但是由于物种交换带来的新的粮食供给,全世界的人口并未减少。到1600年前后,世界人口增长到5.4亿,到1750年前后,达到了7.2亿。

物种的双向流动

思考:全球物种大交换对人类历史的发展带来了怎样的影响?

欧洲人口的增加

产业革命的变化

欧洲社会的深刻变革

生存压力在增大

移民

美洲

劳动力缺乏

奴隶贸易

中国人口的增加

人地矛盾突出

经济的开发

美洲种植园经济

全球物种大交换对人类历史的发展带来动植物品种的交换,人种的交换,病原体的传播,加速了世界各地的紧密联系但也造成了世界发展的不平衡性加剧,世界各地的文明相互冲突、相互影响乃至相互交融的历史开始出现。

(二)物种交换

二、全球性的人口物种交流

(二)物种交换

4.影响:

积极:①丰富饮食结构;②增加粮食产量;③促进人口增长;④促进经济开发和联系;⑤有利于世界市场的形成与发展;⑥促进文明交流和交融。

材料:由于有了玉米,原本在17世纪下半期出现人口衰退的法国和意大利,到18世纪其人口开始回升。……玉米和甘薯传入中国,也大大增加了中国的粮食产量,对明清两代中国人口的增长和贫瘠地区的开发产生了直接影响。另一方面,猪、马、牛、羊等牲畜被欧洲人引入美洲,为生活在美洲的人们提供了肉食、奶类、皮毛和畜力。老鼠也藏在船舱里飘洋过海到达美洲,影响了美洲原有的生态链。

消极:①破坏生态环境;②导致了各种疾病的传播

二、全球性的人口物种交流

中国古代物种引进

时间 引进的作物

西汉 石榴、葡萄、蚕豆、黄瓜(胡瓜)、大蒜(胡蒜)

魏晋南北朝 茄子、扁豆

唐朝 菠菜、开心果、无花果、芒果

宋朝 占城稻、绿豆、哈密瓜

明朝 番薯、南瓜、番石榴、胡椒、马铃薯、花生、辣椒、玉米(番麦)、番茄、向日葵、腰果、烟草、菠萝

清朝 木瓜、草莓、生菜、菜花、洋葱、洋白菜

知识扩展

著名农史学家石声汉曾对域外引种作物名称做过分析:凡是名称前冠以“胡”字的植物,大多为两汉两晋时由西北引入;凡是名称前冠以“海”字的植物,大多为南北朝后由海外引入;凡是名称前冠以“番”字的植物,大多为南宋至元明时由“番舶”引入;凡是名称前冠以“洋”字的植物,大多由清代乃至近代引入。

(三)疾病传播

1.原因:

人口和动物的全球流动

英国人把沾染天花病毒的衣物、被子送给印第安人

天花病毒让整个南美州人口减少了75%。

2.表现:

欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等病原体带到美洲和大洋洲。

3.影响:

(3)非洲:诱发黑奴贸易,人口大量流

失,破坏经济发展。

(1)美洲:造成原住民大量死亡,原有

社会解体。

(2)欧洲:欧洲人在美洲建立殖民统治。

二、全球性的人口物种交流

疾病的传播 信仰的渐变

在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疫病毫无免疫力,欧洲人带来的这些疾病造成他们死亡的数量可能更大,有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,同时期印加人从约700万减少到只有约50万……。

——王加丰《世界文化史导论》

1519年美洲爆发第一次大瘟疫,天花黄热病等扩散

1530年,天花向北传播到五大湖地区

1585年英国人德雷克将斑疹伤寒传给印第安人

疾病的跨界传播

1492年哥伦布到达美洲后的100到150年间,80%-95%的美洲印第安人死于欧洲人带来的传染病。传染病的打击在很大程度上改变了印第安人的社会文化和凝聚力。很多幸存下来的印第安人开始认为,他们的守护神抛弃了自己,转而寻求欧洲人的保护并信奉了基督教。

三、全球性的商品流动

思考:新航路开辟前传统商路有何特点?新航路开辟后贸易有何变化?

传统商路特点:阿拉伯商人垄断主要商路、印度洋贸易为主、陆路为主。

变化:大大提升海路重要性,传统的印度洋贸易和新兴的大西洋贸易、太平洋贸易齐头并进。

太平洋贸易

跨大洋的贸易

印度洋贸易

大西洋贸易

全球贸易网络初步形成

传统的印度洋贸易

(一)印度洋贸易:

(二)大西洋贸易

1.欧美贸易:

将欧洲生产的手工制品运到美洲销售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草。

葡萄牙主导下的印度洋贸易

1.欧洲商人(葡萄牙)与阿拉伯商人竞争逐渐占据优势

2.贸易中心由地中海沿岸逐渐转移到大西洋沿岸。

手工制品

贵金属、蔗糖、烟草

果阿

澳门

种植园经济

三、全球性的商品流动

2.三角贸易:

(1)原因:

为解决美洲劳动力不足问题。

①出程:

②中程:

③归程:

欧洲到非洲(用纺织品、枪支和手工制品换取非洲黑人)

非洲到美洲(贩卖奴隶到美洲)

美洲到欧洲(从美洲运贵金属、蔗糖、烟草到欧洲)

一次航行6个月,获利600%-800%

(二)大西洋贸易

最早的奴隶贩子是葡萄牙人,西班牙、荷兰人、英国人都参与了奴隶贸易,16世纪中期,英国参与奴隶贸易很快成为最大的奴隶贩子。

三、全球性的商品流动

(二)大西洋贸易

2.三角贸易:

(3)影响:

①使非洲丧失大量劳动力, 造成非洲长期落后;

②对为美洲的开发提供劳动力;

③促进欧洲资本原始积累,推动资本主义发展;

④客观上有利于欧、美、非三洲间的经济、文化和人种的交流,促进了世界市场的形成。

【知识补充】资本积累与资本原始积累

资本积累手段----剥削工人的剩余价值

资本原始积累手段----掠夺,对内圈地运动、增加苛捐杂税;欺诈性贸易、殖民掠夺、血腥的奴隶买卖、鸦片走私等。

三、全球性的商品流动

(三)太平洋贸易(丝银贸易)

1.葡萄牙主导:

①中国(生丝、瓷器)→澳门(中转)→印度果阿→欧洲(白银)→中国。

②中国(生丝)→澳门(中转)→日本(白银)→中国

2.西班牙主导:“马尼拉大帆船”贸易

中国(丝绸、棉布和瓷器等)→菲律宾马尼拉(中转)→墨西哥(白银)→菲律宾马尼拉→中国

葡萄牙

西班牙

三、全球性的商品流动

商品呈世界性流动——以西欧为中心的资本主义世界市场雏形开始出现

世界市场:在世界范围内通过对外贸易联系起来的各国市场的总和

三、全球性的商品流动

(四)影响

材料1:梁方仲认为正因为国外白银的大量流入,“我们亦可以知道一条鞭法得以用银普遍的缴纳的缘故”,这就是说白银的流入满足了财政白银化的需要。——整理自《梁方仲文集》

材料2:白银的流入还促进了国内市场的发展。因为农民缴税不能缴实物,而要到市场上把农产品和手工业品卖掉,换成银子。

——吴承明《市场·近代化·经济史论》

1.对中国:

①白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展;

②一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成,推动资本主义萌芽产生;

③促进税制改革(一条鞭法),明中叶后,白银成为社会主要流通货币。

2.对世界:以西欧为中心的资本主义世界市场雏形开始出现。

三、全球性的商品流动

四、全球性的早期殖民扩张

概念解析

(1)早期(新航路开辟至工业革命以前):以资本原始积累为主要目标,公开掠夺为主要手段;

(2)中期 (工业革命期间):以争夺商品销售市场与原料产地为主要目标,商品输出为主要手段

(3)后期(第二次工业革命开始后):以寻求投资场所,划分势力范围、强占殖民地为主要目标,资本输出为主要手段。

阶段划分

指资本原始积累时期,即工业革命以前的欧洲列强在亚、非、拉美的侵略扩张活动。当时的殖民国家主要有西、葡、荷、英、法等五个国家,其中大多数为封建国家。

(一)表现

1.西葡双雄(15-16世纪):

16世纪西班牙占领地区

16世纪葡萄牙占领地区

1493年划

1494年划

教皇子午线

西班牙

葡萄牙

①殖民地:

中南美洲(除巴西以外)、菲律宾

亚非为主

美洲为主

建立殖民据点和商站,垄断商路,欺诈贸易。

巴西、非洲沿岸、印度果阿、马六甲、中国澳门

②方式:

①殖民地:

②方式:

建立殖民帝国、掠夺金银、黑奴贸易、种植园、种族屠杀。

西班牙“无敌舰队”

四、全球性的早期殖民扩张

知识拓展:教皇子午线

西班牙、葡萄牙为争夺殖民地,矛盾日益尖锐。1493年,罗马教皇亚历山大六世作出仲裁:

在亚速尔群岛和佛德角群岛以西100里格的地方,从北极到南极画一条分界线,史称“教皇子午线”。规定该线以西的一切土地属于西班牙的势力范围,该线以东的一切土地属于葡萄牙的势力范围。

由于葡萄牙不满这一仲裁,西、葡两国又于1494年缔结条约,把这条线向西移动270里格。根据这个条约,巴西被划入葡萄牙的势力范围。

实质:西方列强瓜分世界,划分势力范围的开始。

影响:平衡了葡萄牙与西班牙两大海洋强国一百多年的势力范围和殖民霸权。

四、全球性的早期殖民扩张

16世纪前期,西班牙国内农产品的价格猛涨,受封建贵族剥削和城市行会的影响,西班牙工农业产品的价格远高于英国、法国、尼德兰的同类产品,在市场上失去了竞争力。当时西班牙推行称霸欧洲的政策,将财富用于军事和政治活动,西班牙贵族为了追求奢侈生活,大肆挥霍。所以西班牙进行的殖民活动在很大程度上只是为他人作嫁衣。这表明( )

A.封建统治阻碍了西班牙资本主义的发展

B.价格革命未对西班牙的社会发展造成影响

C.西班牙的殖民强国地位被英、法等国取代

D.西班牙的殖民掠夺所得都用于政治和军事活动

A

葡萄牙和西班牙殖民掠夺得来的财富并没有在本国转化为资本,也没有促进本国资本主义的发展。

西班牙

“黄金漏斗”

四、全球性的早期殖民扩张

1492-1595年,“仅从西印度(美洲)就向本国(西班牙)输人黄金、白银达20亿皮西塔(西班牙银币名)”,同时,西班牙每年要运出约1500万皮西塔的金银用于购头外国的商品。葡萄牙的情况也是如此。

西葡掠夺的贵金属没有转化为资本,而是用于奢侈消费,最终落后于他国,所以两国迅速崛起又很快衰落。

(一)表现

2.荷兰“海上马车夫”(17世纪—18世纪中叶)

荷兰殖民活动特点:

①建立庞大的商队,组织垄断性的贸易公司,开展商业竞争。

(1602年东印度公司;1621年西印度公司)

②在全球拓展殖民据点和殖民地

荷兰在其宣布独立后,积极推行符合商业资产阶级利益的政策,采用灵活多变的外交方针,积极参与商业战争,在国际舞台上站住了脚跟。

四、全球性的殖民扩张

亚洲:印度沿海、马六甲、

锡兰、印尼、台湾

美洲

:新尼德兰

非洲:好望角

1621年,荷兰设立西印度公司,垄断美洲和西非地区的贸易

1602年荷兰设立东印度公司,垄断马来群岛至好望角一带的贸易

荷兰东印度公司的标帜

荷兰东印度公司:

于1602年3月20日在荷兰建立的具有国家职能、向东方进行殖民掠夺和垄断东方贸易的商业公司,其总部地点设在荷兰阿姆斯特丹

荷兰东印度公司是第一个可以自组佣兵、发行货币,也是第一个股份有限公司,并被获准与其他国家定立正式条约,并对该地实行殖民与统治的权力。1799年解散。

荷兰西印度公司:

是一个在1621年模仿东印度公司模式建立的跨国殖民贸易公司,主要进行奴隶,贵金属,烟草,糖贸易以及海盗、殖民业务。其主要活动范围包括西非,整个美洲和大西洋北方。

2.荷兰“海上马车夫”(17世纪—18世纪中叶)

衰落的原因(存在的问题)

荷兰之所以败于英国之手,基本原因在于它缺少自然资源,更缺少工业基础作为海外扩张的后盾。而且荷兰只知道发展航运业,集中力量建造商船,而相应地忽视了海军的建设。——吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编(上卷)》

①忽视国内工业发展和海军建设。

②17世纪后半期,与英国三次战争战败。

(一)表现

3.英国“日不落帝国”(18世纪中期)

1588年

17世纪中期

18世纪中期

击败西班牙“无敌舰队”

三次英荷战争击败荷兰

(1651年英颁布《航海条例》)

英法七年战争击败法国

工商业文明战胜农业文明

工业资本(手工业)战胜商业资本

资本主义制度战胜封建专制制度

18世纪中期,英国最终确立世界殖民霸权,成为“日不落帝国”

殖民扩张与争夺取决于各国的综合国力。殖民竞争,既是军事的竞争,更是经济和政治实力的竞争。

四、全球性的早期殖民扩张

四、全球性的早期殖民扩张

(二)特点

16世纪的修道士卡萨斯关于西班牙殖民者屠杀印第安人的一段记载:西班牙殖民者在登陆的岛屿上屠杀了无数印第安人,制造了巨大的灾难。他们掳掠印第安人的妻小,奴役蹂躏他们。整个岛屿全部被摧毁,一片荒凉。

——摘编自[西]卡萨斯著,孙家堃译《西印度毁灭述略》

①主要目的:掠夺财富

②主要方式:海外贸易、海盗式掠夺、欺诈性贸易、贩卖黑奴、种族屠杀

③侵略国家以西欧国家为主,被侵略国家以亚非拉为主

④带有血腥性、野蛮性、强盗性

(三)影响

墨西哥的波多西银矿

1.对亚非拉:

①中断了美洲和非洲原有的社会发展进程,打破了原本相对平衡的多元文明格局,给当地人民带来了巨大灾难,亚洲的古老帝国也受到冲击;

②客观上带来了先进的生产方式、生活方式和思想观念,各地区民族民主意识觉醒,掀起反封建反侵略的斗争。

【野蛮掠夺】

【种族屠杀】

【疾病传播】

【黑奴贸易】

材料:1703年英国议会决定,每剥一张印第安人的头盖皮和每俘获一个红种人都给赏金40镑;1720年,每张头盖皮的赏金提高到100镑;1744年马萨诸塞湾的一个部落被宣布为叛匪以后,规定了这样的赏格:每剥一个12岁以上男子的头盖皮得新币100镑……每剥一个妇女或儿童的头盖皮得50镑!

四、全球性的早期殖民扩张

(三)影响

2.对欧洲:

四、全球性的早期殖民扩张

(1)引发了“商业革命”

材料一:随着西方殖民时代的到来,美洲的农作物,如烟草、玉米、马铃薯、甜菊、花生、西红柿传到欧洲、亚洲和非洲……

——出自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》

材料二:地理大发现之后,欧洲商人的贸易范围空前扩大……意大利各城市的商业地位逐渐被葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维利亚、尼德兰的安特卫普所排挤。

——张箭《地理大发现研究集》

商品种类增多

贸易规模扩大

贸易中心转移

(1)贸易规模扩大

(2)商品种类增多

(3)商业中心的转移

①促进以西欧为中心的世界市场雏形出现。②出现了重大的社会变革,改变了人们的饮食结构和社会习惯。

(4)经营方式变化

商业革命

(股份公司、证券交易所纷纷出现)

(由地中海区域转移到大西洋沿岸)

(三)影响

2.对欧洲:

材料:1545—1560年,西班牙每年从美洲获取的黄金增至5.5吨,白银为246吨。这样一来,引起了金银贬值,物价上涨。物价上涨使靠工资为生的工人实际工资下降,按传统方式征收的定额货币地租的封建主收入减少,而新兴资产阶级靠使用廉价的劳动力和高价出售产品得到好处。

——摘编自孔祥民主编《世界中古史》

收取固定地租封建领主经济地位下降

拥有大量商品的商业资产阶级实力上升

封建制度濒于解体

资本主义加速发展

推动欧洲社会转型

殖民扩张

商业贸易

大量金银流入欧洲

货币贬值

物价上涨

四、全球性的早期殖民扩张

(2)引发了“价格革命”

货币贬值(金银贬值,物价上涨)

社会分化(封建地主变弱、资产阶级增强、劳动人民更苦)

金银贬值

物价上升

社会分化

封建地主变弱

(地位下降,封建制度衰落)

资产阶级增强

(经济实力增强,资本主义得到发展)

劳动人民更苦

促进封建制度的衰落和西欧资本主义的发展

价格革命

殖民扩张

商业贸易

(三)影响

2.对欧洲:

①引起“商业革命”:贸易范围扩大;商品种类增多;商业经营方式变化;商易中心转移;新的商业强国崛起。

②引起“价格革命”:金银贬值,物价飞涨。加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展。

③社会变革:欧洲从殖民掠夺、商业贸易和奴隶贸易中获得财富转化为资本,推动资本主义发展,人类社会开始进入大变革的时代(封建社会→资本主义社会)。

四、全球性的早期殖民扩张

(三)影响

3.对世界:

①东西方历史进程的差距被大大拉开,东方从属于西方。

②由于政治经济发展的不平衡,必然引起殖民争霸战争。

③世界一体化加快,世界经济联系不断加强,推动了世界市场的发展和世界格局的重大变化。

材料1:美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成了商业性的猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——马克思《资本论》

四、全球性的早期殖民扩张

2.对欧洲

①带来深重的灾难。

②冲击了当地落后文化和生活方式,传播了先进的生产方式和思想文化。

①引起“商业革命”、“价格革命”。

②西欧殖民者开始了早期殖民扩张和资本积累。

③加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展(社会转型)。

五、课程总结

【总结提升】新航路开辟的影响

①结束了世界各地相互孤立的状态,世界日益连成一个整体。

②证明地圆说的正确性,动摇教会权威,开阔视野,促进近代自然科学兴起。

③以西欧为中心的世界市场的雏形开始出现。

1.对世界

3.对亚非拉:

【思维拓展】新航路开辟对中国的影响

1.经济上:高产作物的引进,推动了农产品的商品化;大量白银流入,推动了中国商品经济的发展,资本主义萌芽。

2.外交上:西方殖民者开始侵扰我国 (如葡萄牙占领澳门;荷兰占领台湾),清朝建立后,一度实行“闭关锁国”政策,阻断了中西经济、文化交流,造成了近代中国的落后。

3.文化上:西方传教士东来,在传教的同时,客观上带来了先进的技术、文化,促进了东西方文化的交流与传播。

(早期“西学东渐”与“东学西传”)。

4.生活上:改变了人们的饮食结构。

五、课程总结

【思维拓展】新航路开辟对世界格局的影响

世界人文地理格局

世界经济格局

世界政治格局

人类文明格局

人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局和自然环境状态。

随着海上航路的扩展和商品的世界性流动,世界各地区之间的经济联系不断加强,世界市场开始形成。

欧洲从殖民掠夺、经商贸易和奴隶贸易中获得的财富最终转化为资本,资产阶级登上了历史舞台;伴随着残酷的殖民扩张与掠夺,加剧了广大殖民地地区人民的苦难,也不断拉大东西方之间的差距,造成了东方从属于西方的局面。

殖民扩张中断了美洲和非洲原有的社会发展进程,打破了原本相对平衡的多元文明格局。

五、课程总结

话外音

在哥伦布发现美洲500年的纪念日,美国一位印第安人领袖谴责说:“哥伦布是欧洲的英雄,美洲的强盗!!!”

美洲的谴责

非洲国家普遍认为,欧洲的殖民主义和奴隶制度给非洲人民带来了深重灾难,这是造成非洲贫穷和落后的最主要原因。因此,欧洲国家应向非洲进行道歉并赔偿损失。

非洲的愤怒

欧洲的回避

在整个欧美社会,殖民主义的阴暗面被小心翼翼地回避着、淡化着,它总体上仍是一段值得夸耀的光荣史和冒险史,早期的殖民者也仍是被广泛传诵的英雄。

这是最好的时代,这是最坏的时代。

你怎么看?

平近之语

一个国家、一个民族要振兴,就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。 今天的世界,不稳定不确定因素依然很多、挑战前所未有、逆全球化趋向不断涌现。……越是在这样的时候,越要求我们在不畏浮云遮望眼中把握历史规律,在善于拨云见日中认清世界大势。……只要我们顺应潮流和大势,坚持开放共赢,勇于变革创新,就定能让亚洲和世界变得和平、安宁、繁荣、开放、美丽。

——摘自习近平主席在2018年博鳌亚洲论坛的主旨演讲

中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢互享。

新航路的开辟

资本主义萌芽,寻金热的出现

人文主义鼓励,马可波罗渲染

基督教的传播,土耳其的阻断

地理知识丰富,地圆学说出现

造船技术进步,四大发明传入

西萄完成集权,奠定远航基础

迪哥达麦开辟,英法荷俄继续

商业价格革命,世界联系紧密

各种疾病传播,殖民扩张兴起

移民物种交换,作用有利有弊

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体