22章一元二次方程[上学期]

图片预览

文档简介

22.1 一元二次方程

教学目标:

1、知道一元二次方程的定义,能熟练地把一元二次方程整理成一般形式(≠0)2、在分析、揭示实际问题的数量关系并把实际问题转化为数学模型(一元二次方程)的过程中使学生感受方程是刻画现实世界数量关系的工具,增加对一元二次方程的感性认识。3、会用试验的方法估计一元二次方程的解。

重点难点:

1.一元二次方程的意义及一般形式,会正确识别一般式中的“项”及“系数”。

2. 理解用试验的方法估计一元二次方程的解的合理性。

教学过程:

一 做一做:

1.问题一 绿苑小区住宅设计,准备在每两幢楼房之间,开辟面积为900平方米的一块长方形绿地,并且长比宽多10米,那么绿地的长和宽各为多少?

分 析:设长方形绿地的宽为x米,不难列出方程

x(x+10)=900

整理可得 x2+10x-900=0. (1)

2.问题2

学校图书馆去年年底有图书5万册,预计到明年年底增加到7.2万册.求这两年的年平均增长率.

解:设这两年的年平均增长率为x,我们知道,去年年底的图书数是5万册,则今年年底的图书数是5(1+x)万册;同样,明年年底的图书数又是今年年底的(1+x)倍,即5(1+x)(1+x)=5(1+x)2万册.可列得方程

5(1+x)2=7.2,

整理可得 5x2+10x-2.2=0. (2)

3.思考、讨论

这样,问题1和问题2分别归结为解方程(1)和(2).显然,这两个方程都不是一元一次方程.那么这两个方程与一元一次方程的区别在哪里?它们有什么共同特点呢?

( 学生分组讨论,然后各组交流 )共同特点:(1) 都是整式方程 (2) 只含有一个未知数 (3) 未知数的最高次数是2

二、 一元二次方程的概念

上述两个整式方程中都只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2,这样的方程叫做一元二次方程).通常可写成如下的一般形式:

ax2+bx+c=0(a、b、c是已知数,a≠0)。 其中叫做二次项,叫做二次项系数;叫做一次项,叫做一次项系数,叫做常数项。.

三、 例题讲解与练习巩固

1.例1下列方程中哪些是一元二次方程?试说明理由。

(1) (2) (3) (4)

2.例2 将下列方程化为一般形式,并分别指出它们的二次项系数、一次项系数和常数项:

1) 2)(x-2)(x+3)=8 3)

说明: 一元二次方程的一般形式(≠0)具有两个特征:一是方程的右边为0;二是左边的二次项系数不能为0。此外要使学生意识到:二次项、二次项系数、一次项、一次项系数、常数项都是包括符号的。

3.例3 方程(2a—4)x2 —2bx+a=0, 在什么条件下此方程为一元二次方程?在什么条件下此方程为一元一次方程?

本题先由同学讨论,再由教师归纳。

解:当≠2时是一元二次方程;当=2,≠0时是一元一次方程;

4.例4 已知关于x的一元二次方程(m-1)x2+3x-5m+4=0有一根为2,求m。

分析:一根为2即x=2,只需把x=2代入原方程。

5.练习一 将下列方程化为一般形式,并分别指出它们的二次项系数、一次项系数和常数项

2x(x-1)=3(x-5)-4

练习二 关于的方程,在什么条件下是一元二次方程?在什么条件下是一元一次方程?

本课小结:

1、只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整式方程,叫做一元二次方程。

2、一元二次方程的一般形式为(≠0),一元二次方程的项及系数都是根据一般式定义的,这与多项式中的项、次数及其系数的定义是一致的。

3、在实际问题转化为数学模型( 一元二次方程 ) 的过程中,体会学习一元二次方程的必要性和重要性。

布置作业:课本第27页习题1、2、3

22.2.2一元二次方程的解法

教学目标:

1、会用直接开平方法解形如(a≠0,ab≥0)的方程;

2、灵活应用因式分解法解一元二次方程。

3、使学生了解转化的思想在解方程中的应用,渗透换远方法。

重点难点:

合理选择直接开平方法和因式分解法较熟练地解一元二次方程,理解一元二次方程无实根的解题过程。

教学过程:

问:怎样解方程的?

让学生说出作业中的解法,教师板书。

解:1、直接开平方,得x+1=±16

所以原方程的解是x1=15,x2=-17

2、原方程可变形为

方程左边分解因式,得

(x+1+16)(x+1-16)=0

即可(x+17)(x-15)=0

所以x+17=0,x-15=0

原方程的蟹 x1=15,x2=-17

二、例题讲解与练习巩固

1、例1 解下列方程

(1)(x+1)2-4=0; (2)12(2-x)2-9=0.

分 析 两个方程都可以转化为(a≠0,ab≥0)

的形式,从而用直接开平方法求解.

解 (1)原方程可以变形为

(x+1)2=4,

直接开平方,得

x+1=±2.

所以原方程的解是 x1=1,x2=-3.

原方程可以变形为

________________________,

有 ________________________.

所以原方程的解是 x1=________,x2=_________.

2、说明:(1)这时,只要把看作一个整体,就可以转化为(≥0)型的方法去解决,这里体现了整体思想。

3、练习一 解下列方程:

(1)(x+2)2-16=0; (2)(x-1)2-18=0;

(3)(1-3x)2=1; (4)(2x+3)2-25=0.

三、读一读

四、讨论、探索:解下列方程

(1)(x+2)2=3(x+2) (2)2y(y-3)=9-3y (3)( x-2)2 — x+2 =0

(4)(2x+1)2=(x-1)2 (5)。

本课小结:

1、对于形如(a≠0,a≥0)的方程,只要把看作一个整体,就可转化为(n≥0)的形式用直接开平方法解。

2、当方程出现相同因式(单项式或多项式)时,切不可约去相同因式,而应用因式分解法解。

布置作业:课本第37页习题1(5、6)、P38页习题2(1、2)

22.2.3一元二次方程的解法

教学目标:

1、掌握用配方法解数字系数的一元二次方程.

2、使学生掌握配方法的推导过程,熟练地用配方法解一元二次方程。

3.在配方法的应用过程中体会 “转化”的思想,掌握一些转化的技能。

重点难点:

使学生掌握配方法,解一元二次方程。

把一元二次方程转化为

教学过程:

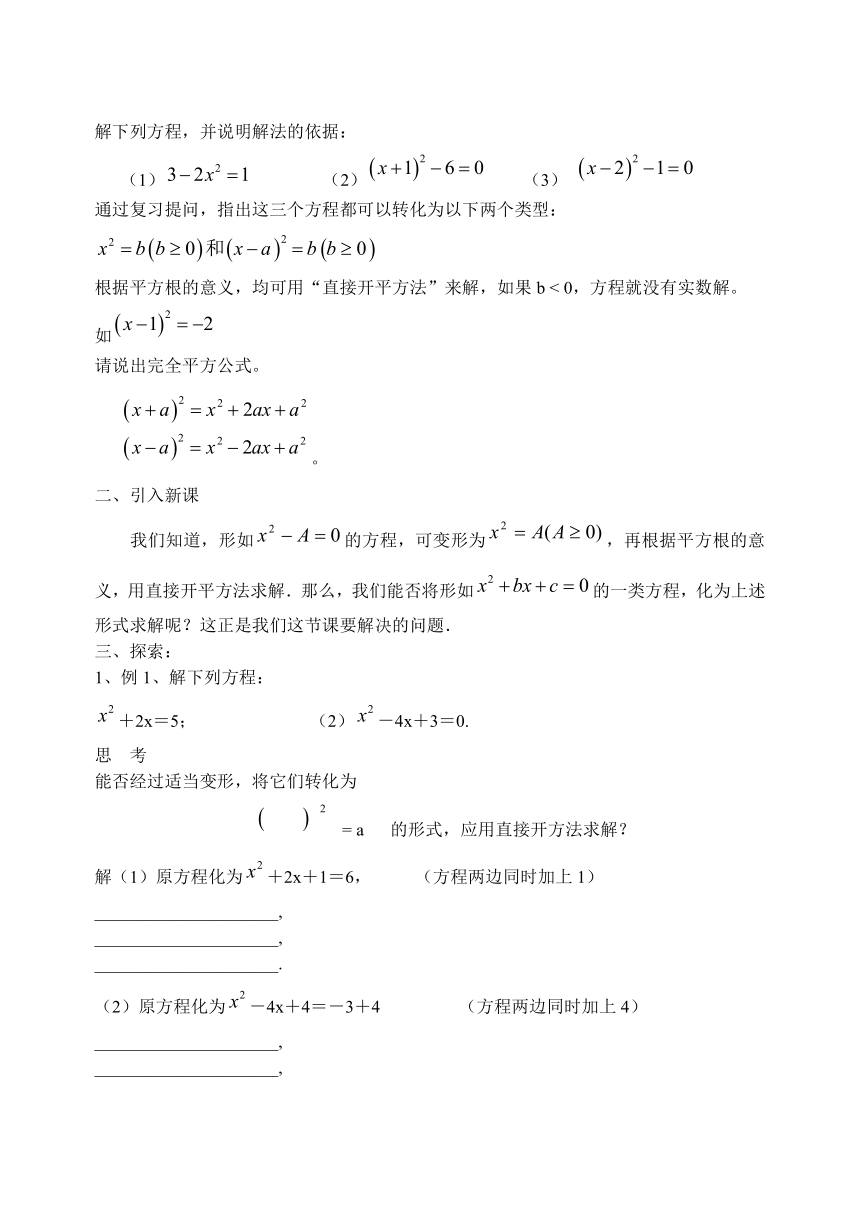

一、复习提问

解下列方程,并说明解法的依据:

(1) (2) (3)

通过复习提问,指出这三个方程都可以转化为以下两个类型:

根据平方根的意义,均可用“直接开平方法”来解,如果b < 0,方程就没有实数解。

如

请说出完全平方公式。

。

二、引入新课

我们知道,形如的方程,可变形为,再根据平方根的意义,用直接开平方法求解.那么,我们能否将形如的一类方程,化为上述形式求解呢?这正是我们这节课要解决的问题.

三、探索:

1、例1、解下列方程:

+2x=5; (2)-4x+3=0.

思 考

能否经过适当变形,将它们转化为

= a 的形式,应用直接开方法求解?

解(1)原方程化为+2x+1=6, (方程两边同时加上1)

_____________________,

_____________________,

_____________________.

(2)原方程化为-4x+4=-3+4 (方程两边同时加上4)

_____________________,

_____________________,

_____________________.

三、归 纳

上面,我们把方程-4x+3=0变形为=1,它的左边是一个含有未知数的完全平方式,右边是一个非负常数.这样,就能应用直接开平方的方法求解.这种解一元二次方程的方法叫做配方法.

注意到第一步在方程两边同时加上了一个数后,左边可以用完全平方公式从而转化为用直接开平方法求解。

那么,在方程两边同时加上的这个数有什么规律呢?

四、试一试:对下列各式进行配方:

;

;

;

通过练习,使学生认识到;配方的关键是在方程两边同时添加的常数项等于一次项系数一半的平方。

五、例题讲解与练习巩固

1、例2、 用配方法解下列方程:

(1)-6x-7=0; (2)+3x+1=0.

2、练习:

①.填空:

(1) (2)-8x+( )=(x- )2

(3)+x+( )=(x+ )2; (4)4-6x+( )=4(x- )2

② 用配方法解方程:

(1)+8x-2=0 (2)-5 x-6=0.

(3) 六、试一试

用配方法解方程x2+px+q=0(p2-4q≥0).

先由学生讨论探索,教师再板书讲解。

解:移项,得 x2+px=-q,

配方,得 x2+2·x·+()2=()2-q,

即 (x+) 2=.

因为 p2-4q≥0时,直接开平方,得

x+=±.

所以 x=-±,

即 x=.

思 考:这里为什么要规定p2-4q≥0?

七、讨 论

1、如何用配方法解下列方程?

4x2-12x-1=0;

请你和同学讨论一下:当二次项系数不为1时,如何应用配方法?

2、关键是把当二次项系数不为1的一元二次方程转化为二次项系数为1的一元二次方程。

先由学生讨论探索,再教师板书讲解。

解:(1)将方程两边同时除以4,得 x2-3x-=0

移项,得 x2-3x=

配方,得 x2-3x+()2=+()2

即 (x—) 2=

直接开平方,得 x—=±

所以 x=±

所以x1=,x2=

3,练习:用配方法解方程:

(1) (2)3x2+2x-3=0.

(3) (原方程无实数解)

本课小结: 让学生反思本节课的解题过程,归纳小结出配方法解一元二次方程的步骤:1、把常数项移到方程右边,用二次项系数除方程的两边使新方程的二次项系数为1;2、在方程的两边各加上一次项系数的一半的平方,使左边成为完全平方;

如果方程的右边整理后是非负数,用直接开平方法解之,如果右边是个负数,则指出原方程无实根。

布置作业:P38页习题2.(3)、(4)、(5)、(6),3,4.(1)、(2)

22.2 .4一元二次方程的解法

教学目标:

1、使学生熟练地应用求根公式解一元二次方程。

2、使学生经历探索求根公式的过程,培养学生抽象思维能力。

3、在探索和应用求根公式中,使学生进一步认识特殊与一般的关系,渗透辩证唯物广义观点。

重点难点:

1、难点:掌握一元二次方程的求根公式,并应用它熟练地解一元二次方程;

2、重点:对文字系数二次三项式进行配方;求根公式的结构比较复杂,不易记忆;系数和常数为负数时,代入求根公式常出符号错误。

教学过程:

一、复习旧知,提出问题

1、用配方法解下列方程:

(1) (2)

2、用配方解一元二次方程的步骤是什么?

3、用直接开平方法和配方法解一元二次方程,计算比较麻烦,能否研究出一种更好的方法,迅速求得一元二次方程的实数根呢?

二、探索同底数幂除法法则

问题1:能否用配方法把一般形式的一元二次方程转化为呢?

教师引导学生回顾用配方法解数字系数的一元二次方程的过程,让学生分组讨论交流,达成共识:

因为,方程两边都除以,得

移项,得

配方,得

即

问题2:当,且时,大于等于零吗?

让学生思考、分析,发表意见,得出结论:当时,因为,所以,从而。

问题3:在研究问题1和问题2中,你能得出什么结论?

让学生讨论、交流,从中得出结论,当时,一般形式的一元二次方程的根为,即。

由以上研究的结果,得到了一元二次方程的求根公式: ()

这个公式说明方程的根是由方程的系数、、所确定的,利用这个公式,我们可以由一元二次方程中系数、、的值,直接求得方程的解,这种解方程的方法叫做公式法。

思考:当时,方程有实数根吗?

三、例题

例1、解下列方程:

1、; 2、;

3、; 4、

教学要点:(1)对于方程(2)和(4),首先要把方程化为一般形式;

(2)强调确定、、值时,不要把它们的符号弄错;

(3)先计算的值,再代入公式。

例2、(补充)解方程

解:这里,,,

因为负数不能开平方,所以原方程无实数根。

让学生反思以上解题过程,归纳得出:

当时,方程有两个不相等的实数根;

当时,方程有两个相等的实数根;

当时,方程没有实数根。

四、课堂练习

1、P35练习。

2、阅读P39“阅读材料”。

小结:

根据你学习的体会,小结一下解一元二次方程一般有哪几种方法?通常你是如何选择的?和同学交流一下。

作业:

P38习题4.(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8),5。

22.2 .5一元二次方程的解法

教学目标:

1、使学生能根据量之间的关系,列出一元二次方程的应用题。

2、提高学生分析问题、解决问题的能力。

3、培养学生数学应用的意识。

重点难点:

认真审题,分析题中数量关系,适当设未知数,寻找等量关系,布列方程是本节课的重点,也是难点。

教学过程:

一、复习旧知,提出问题

1、叙述列一元一次方程解应用题的步骤。

2、用多种方法解方程

让学生尝试用多种方法解方程,归结为:

解法1:将方程化为,直接开平方,得

解得,。

解法2:将方程化为一般形式,进而转化为,用配方法可求方程的解。

解法3:将方程化为一般形式,用公式法求解,其中。

提问:用哪种方法解方程更简便?

3、现在,你能解决§22.1的问题1了吗?

二、解决问题

请同学们先看看P26页问题1,要想解决§22.1的问题1,首先要解方程,同学伞能解这个方程吗?

让学生动手解题并口答结果:,

提问:

1、所求、都是所列方程的解吗?

2、所求、都符合题意吗?

让学生思考、分析,真正理解负数根不符合题意,应舍去符合题意的解是:

3.1和2说明了什么问题?

让学生交流讨论、体会到把实际问题转化为数学问题来解决,求得方程的解,不一定是原问题的解答,因此,要注意是检验解是否符合题意。

作为应用题,还应作答。

三、例题

例1.如图,一块长和宽分别为60厘米和40厘米的长方形铁皮,要在它的四角截去四个相等的小正方形,折成一个无盖的长方体水槽,使它的底面积为800平方米.求截去正方形的边长。

解:设截去正方形的边长x厘米,底面(图中虚线线部分)长等于 厘米,宽等于 厘米,底面= 。

请同学们自己列出方程并解这个方程,讨论它的解是否符合题意。

由学生回答解题过程,教师板书:

解 设截去正方形的边长为x厘米,根据题意,得

(60-2x) (40-2x) =800

解方程得

,,

经检验,不符合题意,应舍去,符合题意的解是

答:截去正方形的边长为10厘米。

四、课堂练习

P36 练习1、2

小结:

让学生反思、归纳、总结,应用一元二次方程解实际问题,要认真审题,要分析题意,找出数量关系,列出方程,把实际问题转化为数学问题来解决。求得方程的解之后,要注意检验是否任命题意,然后得到原问题的解答。

作业:

P38 习题5、6、7

22.2 .6一元二次方程的解法(六)

教学目标:

1、使学生会列出一元二次方程解有关变化率的问题。

2、培养学生分析问题、解决问题的能力,提高数学应用的意识。

重点难点:

本节课的重点和难点都是列出一元二次方程,解决有关变化率的实际问题。

教学过程:

一、创设问题情境

百分数的概念在生活中常常见到,而量的变化率更是经济活动中经常接触,下面,我们就来研究这样的问题。

问题:某商品经两次降价,零售价降为原来的一半,已知两次降价的百分率一样。求每次降价的百分率。(精确到0.1%)

二、探索解决问题

分析:“两次降价的百分率一样”,指的是第一次和第二次降价的百分数是一个相同的值,即两次按同样的百分数减少,而减少的绝对数是不相同的,设每次降价的百分率为,若原价为,则第一次降价后的零售价为,又以这个价格为基础,再算第二次降价后的零售价。

思考:原价和现在的价格没有具体数字,如何列方程?请同学们联系已有的知识讨论、交流。

解 设原价为1个单位,每次降价的百分率为x.根据题意,得

(1-x) 2=

解这个方程,得

x=

由于降价的百分率不可能大于1,所以x=不符合题意,因此符合本题要求的x为

≈29.3%.

答:每次降价的百分率为29.3%.

三、拓展引申

某药品两次升价,零售价升为原来的 1.2倍,已知两次升价的百分率一样,求每次升价的百分率(精确到0.1%)

解,设原价为元,每次升价的百分率为,根据题意,得

解这个方程,得

由于升价的百分率不可能是负数,所以不符合题意,因此符合题意要求的为

答:每次升价的百分率为9.5%。

四、巩固练习

P37 练习1、2

小结:

关于量的变化率问题,不管是增加还是减少,都是变化前的数据为基础,每次按相同的百分数变化,若原始数据为,设平均变化率为,经第一次变化后数据为;经第二次变化后数据为。在依题意列出方程并解得值后,还要依据的条件,做符合题意的解答。

作业:

P38 习题8、9

22.3 .1实践与探索(一)

教学目标:

1、学生在已有的一元二次方程的学习基础上,能够对生活中的实际工资问题进行数学建模解决问题,从而进一步体会方程是刻画现实世界的一个有效数学模型。

2、让学生积极主动参与课堂自主探究和合作交流,并在其中体验发现问题、提出问题及解决问题的全过程,培养学生的数学应用能力。

3、学生感受数学的严谨性,形成实事求是的态度及进行质疑和激发思考的习惯;获得成功的体验和克服困难的经历,增进应用数学的自信心。

重点难点:

1、重点:利用一元二次方程对实际问题进行数学建模,从而解决实际问题。

2、难点:学生分析方程的解,自主探索得到解决实际问题的最佳方案。

教学过程:

一、巩固旧知识

1、解方程,并叙述解一元二次方程的解法。

2、说说你对实践问题的解决时,有何经验,有何体会?

二、创设问题情境

小明把一张边长为的正方形硬纸板的四周剪去一个同样大小的正方形,再折合成一个无盖的长方形盒子。

(1)如果要求长方体的底面面积为81cm2,那么剪去的正方形边长为多少?

(2)如果按下表列出的长方体底面面积的数据要求,那么剪去的正方形边长会发生什么样的变化?折合成的长方体的体积又会发生什么样的变化?

三、尝试解决问题

1、长方形的底面、正方形的边长与正方形硬纸板中的什么量有关系?

(长方形的底面正方形的边长与正方形硬纸板的边长有关系)

2、长方形的底面正方形的边长与正方形硬纸板的边长存在什么关系?

(长方形的底面正方形的边长等于正方形硬纸板的边长减去剪去的小正方形边长的2倍)

3、你能否用数量关系表示出这种关系呢?并求出剪去的小正方形的边长。

解:设剪去的正方形边长为,依题意得:

,

因为正方形硬纸板的边长为,

所以剪去的正方形边长为。

4、请问长方体的高与正方形硬纸板中的什么量有关系?求出此时长方体的体积。

(长方体的高与正方形硬纸板式剪去的小正方形的边长一样;体积为)

5、完成表格,与你的同伴一起交流,并讨论剪去的正方形边长发生什么样的变化?折合成的长方体的体积又会发生什么样的变化?

6、在你观察到的变化中、你感到折合而成的长方体的体积会不会有最大的情况?以剪去的正方形的边长为自变量,折合而成的长方体体积为函数,并在直角坐标系中画出相应的点,看看与你的感觉是否一致。

四、试一试

如图,的边,高,长方形DEFG的一边EF落在BC上,顶点D、G分别落在AB和AC上,如果这长方形面积,试求这长方形的边长。

五、拓展练习

什么情况下,长方形的面积最大。

小结:

1、谈谈本节的收获。

2、谈谈本节的体会。

3、谈谈本节的疑惑。

作业:

P42 习题1

22.3 .2实践与探索(二)

教学目标:

1、使学生利用一元二次方程的知识解决实际问题,学会将实际问题转化为数学模型。

2、让学生经历由实际问题转化为数学模型的过程,领悟数学建模思想,体会如何寻找实际问题中等量关系来建立一元二次方程。

3、通过合作交流进一步感知方程的应用价值,培养学生的创新意识和实践能力,通过交流互动,逐步培养合作的意识及严谨的治学精神。

重点难点:

1、重点:列一元二次方程解决实际问题。

2、难点:寻找实际问题中的相等关系。

教学过程:

一、考考你

1、有一个两位数,它的十位上的数学字比个位上的数字大3,这两个数位上的数字之积等于这两位数的,求这个两位数。(这个两位数是63)

2、如图,一个院子长,宽,要在它的里沿三边辟出宽度相等的花圃,使花圃的面积等于院子面积的,试求这花圃的宽度。(花圃的宽度为)

二、创设问题情境

阳江市市政府考虑在两年后实现市财政净收入翻一番,那么这两年中财政净收入的平均年增长率应为多少?

三、尝试探索,合作交流,解决问题

1、翻一番,你是如何理解的?

(翻一番,即为原净收入的2倍,若设原值为1,那么两年后的值就是2)

2、“平均年增长率”你是如何理解的。

(“平均年增长率”指的是每一年净收入增长的百分数是一个相同的值。即每年按同样的百分数增加,而增长的绝对数是不相同的)

3、独立思考后,小组交流,讨论。

4、展示成果,相互补充。

解:设平均年增长率应为,依题意,得

,

,

因为增长率不能为负数

所以增长率应为。

四、拓展应用

若调整计划,两年后的财政净收入值为原值的1.5倍、1.2倍、…,那么两年中的平均年增长率相应地调整为多少?

又若第二年的增长率为第一年的2倍,那么第一年的增长率为多少时可以实现市财政净收入翻一番?

独立思考完成后,与同伴交流,教师分析示范与学生交流。

五、做一做

1、某钢铁厂去年1月某种钢产量为5000吨,3月上升到7200吨,这两个月平均每月增长的百分率是多少?

2、某种药品,原来每盒售价96元,由于两次降价;现在每盒售价54元。平均每次降价百分之几?

小结:

谈谈你对本节所探讨的知识有何体会,你能否结合你的体会编制一道应用题,在小组内交流。请一些小组展示成果。

作业:

P42 习题2、3、4、5

22.3 .1实践与探索(三)

教学目标:

1、引导学生在已有的一元二次方程解法的基础上,探索出一元二次方程根与系数的关系,及其此关系的运用。

2、通过观察、实践、讨论等活动,经历从发现问题,发现关系的过程。

3、在积极参与数学活动的过程中,初步体验发现问题,总结规律的态度以及养成质疑和独立思考的习惯。

重点难点:

1、重点:启发学生,观察数字系数的一元二次方程的两个根之和,及两个根之积与原方程系数之间的关系,猜想一般性质、指导学生用求根公式加以确证。

2、难点:对根与系数这一性质进行应用。

教学过程:

一、提出问题

解下列方程,将得到的解填入下面的表格中,你发现表格中两个解的和与积和原来的方程有什么联系?

(1)x2-2x=0;

(2)x2+3x-4=0;

(3)x2-5x+6=0

二、尝试探索,发现规律

1、完成如上表格。

2、猜想一元二次方程的两个解的和与积和原来的方程有什么联系?小组交流。

同学各抒已见后,老师总结:两个根的和等于一元二次方程的一次项系数的相反数,两个根的积等于一元二次方程的常数项。

3、一般地,对于关于方程为已知常数,,试用求根公式求出它的两个解x1、x2,算一算x1+x2、x1 x2的值,你能得出什么结果?与上面发现的现象是否一致。

解:

所以与上面猜想的结论一致。

三、知识应用

1、范例:

(1)不解方程,求方程两根的和两根的积:

①②

解:①

②

(2)已知方程的一个根是2,求它的另一个根及的值。

(3)不解方程,求一元二次方程两个根的①平方和;②倒数和。

(4)求一元二次方程,使它的两个根是。

解:所求方程是

即 或

2、巩固练习

(1)下列方程两根的和与两根的积各是多少?

①;②;③;④;

(2)已知方程的一个根是1,求它的另一个根及的值。

(3)设是方程的两个根,不解方程,求下列各式的值。

①;②

(4)求一个一元次方程,使它的两个根分别为:

①;②

(5)已知两个数的和等于,积等于,求这两个数

小结:

本节通过探索得出一元二次方程的解与系数存在的关系。并能灵活地用其解决方法解决一些问题。

作业:

P42 习题6

教学目标:

1、知道一元二次方程的定义,能熟练地把一元二次方程整理成一般形式(≠0)2、在分析、揭示实际问题的数量关系并把实际问题转化为数学模型(一元二次方程)的过程中使学生感受方程是刻画现实世界数量关系的工具,增加对一元二次方程的感性认识。3、会用试验的方法估计一元二次方程的解。

重点难点:

1.一元二次方程的意义及一般形式,会正确识别一般式中的“项”及“系数”。

2. 理解用试验的方法估计一元二次方程的解的合理性。

教学过程:

一 做一做:

1.问题一 绿苑小区住宅设计,准备在每两幢楼房之间,开辟面积为900平方米的一块长方形绿地,并且长比宽多10米,那么绿地的长和宽各为多少?

分 析:设长方形绿地的宽为x米,不难列出方程

x(x+10)=900

整理可得 x2+10x-900=0. (1)

2.问题2

学校图书馆去年年底有图书5万册,预计到明年年底增加到7.2万册.求这两年的年平均增长率.

解:设这两年的年平均增长率为x,我们知道,去年年底的图书数是5万册,则今年年底的图书数是5(1+x)万册;同样,明年年底的图书数又是今年年底的(1+x)倍,即5(1+x)(1+x)=5(1+x)2万册.可列得方程

5(1+x)2=7.2,

整理可得 5x2+10x-2.2=0. (2)

3.思考、讨论

这样,问题1和问题2分别归结为解方程(1)和(2).显然,这两个方程都不是一元一次方程.那么这两个方程与一元一次方程的区别在哪里?它们有什么共同特点呢?

( 学生分组讨论,然后各组交流 )共同特点:(1) 都是整式方程 (2) 只含有一个未知数 (3) 未知数的最高次数是2

二、 一元二次方程的概念

上述两个整式方程中都只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2,这样的方程叫做一元二次方程).通常可写成如下的一般形式:

ax2+bx+c=0(a、b、c是已知数,a≠0)。 其中叫做二次项,叫做二次项系数;叫做一次项,叫做一次项系数,叫做常数项。.

三、 例题讲解与练习巩固

1.例1下列方程中哪些是一元二次方程?试说明理由。

(1) (2) (3) (4)

2.例2 将下列方程化为一般形式,并分别指出它们的二次项系数、一次项系数和常数项:

1) 2)(x-2)(x+3)=8 3)

说明: 一元二次方程的一般形式(≠0)具有两个特征:一是方程的右边为0;二是左边的二次项系数不能为0。此外要使学生意识到:二次项、二次项系数、一次项、一次项系数、常数项都是包括符号的。

3.例3 方程(2a—4)x2 —2bx+a=0, 在什么条件下此方程为一元二次方程?在什么条件下此方程为一元一次方程?

本题先由同学讨论,再由教师归纳。

解:当≠2时是一元二次方程;当=2,≠0时是一元一次方程;

4.例4 已知关于x的一元二次方程(m-1)x2+3x-5m+4=0有一根为2,求m。

分析:一根为2即x=2,只需把x=2代入原方程。

5.练习一 将下列方程化为一般形式,并分别指出它们的二次项系数、一次项系数和常数项

2x(x-1)=3(x-5)-4

练习二 关于的方程,在什么条件下是一元二次方程?在什么条件下是一元一次方程?

本课小结:

1、只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整式方程,叫做一元二次方程。

2、一元二次方程的一般形式为(≠0),一元二次方程的项及系数都是根据一般式定义的,这与多项式中的项、次数及其系数的定义是一致的。

3、在实际问题转化为数学模型( 一元二次方程 ) 的过程中,体会学习一元二次方程的必要性和重要性。

布置作业:课本第27页习题1、2、3

22.2.2一元二次方程的解法

教学目标:

1、会用直接开平方法解形如(a≠0,ab≥0)的方程;

2、灵活应用因式分解法解一元二次方程。

3、使学生了解转化的思想在解方程中的应用,渗透换远方法。

重点难点:

合理选择直接开平方法和因式分解法较熟练地解一元二次方程,理解一元二次方程无实根的解题过程。

教学过程:

问:怎样解方程的?

让学生说出作业中的解法,教师板书。

解:1、直接开平方,得x+1=±16

所以原方程的解是x1=15,x2=-17

2、原方程可变形为

方程左边分解因式,得

(x+1+16)(x+1-16)=0

即可(x+17)(x-15)=0

所以x+17=0,x-15=0

原方程的蟹 x1=15,x2=-17

二、例题讲解与练习巩固

1、例1 解下列方程

(1)(x+1)2-4=0; (2)12(2-x)2-9=0.

分 析 两个方程都可以转化为(a≠0,ab≥0)

的形式,从而用直接开平方法求解.

解 (1)原方程可以变形为

(x+1)2=4,

直接开平方,得

x+1=±2.

所以原方程的解是 x1=1,x2=-3.

原方程可以变形为

________________________,

有 ________________________.

所以原方程的解是 x1=________,x2=_________.

2、说明:(1)这时,只要把看作一个整体,就可以转化为(≥0)型的方法去解决,这里体现了整体思想。

3、练习一 解下列方程:

(1)(x+2)2-16=0; (2)(x-1)2-18=0;

(3)(1-3x)2=1; (4)(2x+3)2-25=0.

三、读一读

四、讨论、探索:解下列方程

(1)(x+2)2=3(x+2) (2)2y(y-3)=9-3y (3)( x-2)2 — x+2 =0

(4)(2x+1)2=(x-1)2 (5)。

本课小结:

1、对于形如(a≠0,a≥0)的方程,只要把看作一个整体,就可转化为(n≥0)的形式用直接开平方法解。

2、当方程出现相同因式(单项式或多项式)时,切不可约去相同因式,而应用因式分解法解。

布置作业:课本第37页习题1(5、6)、P38页习题2(1、2)

22.2.3一元二次方程的解法

教学目标:

1、掌握用配方法解数字系数的一元二次方程.

2、使学生掌握配方法的推导过程,熟练地用配方法解一元二次方程。

3.在配方法的应用过程中体会 “转化”的思想,掌握一些转化的技能。

重点难点:

使学生掌握配方法,解一元二次方程。

把一元二次方程转化为

教学过程:

一、复习提问

解下列方程,并说明解法的依据:

(1) (2) (3)

通过复习提问,指出这三个方程都可以转化为以下两个类型:

根据平方根的意义,均可用“直接开平方法”来解,如果b < 0,方程就没有实数解。

如

请说出完全平方公式。

。

二、引入新课

我们知道,形如的方程,可变形为,再根据平方根的意义,用直接开平方法求解.那么,我们能否将形如的一类方程,化为上述形式求解呢?这正是我们这节课要解决的问题.

三、探索:

1、例1、解下列方程:

+2x=5; (2)-4x+3=0.

思 考

能否经过适当变形,将它们转化为

= a 的形式,应用直接开方法求解?

解(1)原方程化为+2x+1=6, (方程两边同时加上1)

_____________________,

_____________________,

_____________________.

(2)原方程化为-4x+4=-3+4 (方程两边同时加上4)

_____________________,

_____________________,

_____________________.

三、归 纳

上面,我们把方程-4x+3=0变形为=1,它的左边是一个含有未知数的完全平方式,右边是一个非负常数.这样,就能应用直接开平方的方法求解.这种解一元二次方程的方法叫做配方法.

注意到第一步在方程两边同时加上了一个数后,左边可以用完全平方公式从而转化为用直接开平方法求解。

那么,在方程两边同时加上的这个数有什么规律呢?

四、试一试:对下列各式进行配方:

;

;

;

通过练习,使学生认识到;配方的关键是在方程两边同时添加的常数项等于一次项系数一半的平方。

五、例题讲解与练习巩固

1、例2、 用配方法解下列方程:

(1)-6x-7=0; (2)+3x+1=0.

2、练习:

①.填空:

(1) (2)-8x+( )=(x- )2

(3)+x+( )=(x+ )2; (4)4-6x+( )=4(x- )2

② 用配方法解方程:

(1)+8x-2=0 (2)-5 x-6=0.

(3) 六、试一试

用配方法解方程x2+px+q=0(p2-4q≥0).

先由学生讨论探索,教师再板书讲解。

解:移项,得 x2+px=-q,

配方,得 x2+2·x·+()2=()2-q,

即 (x+) 2=.

因为 p2-4q≥0时,直接开平方,得

x+=±.

所以 x=-±,

即 x=.

思 考:这里为什么要规定p2-4q≥0?

七、讨 论

1、如何用配方法解下列方程?

4x2-12x-1=0;

请你和同学讨论一下:当二次项系数不为1时,如何应用配方法?

2、关键是把当二次项系数不为1的一元二次方程转化为二次项系数为1的一元二次方程。

先由学生讨论探索,再教师板书讲解。

解:(1)将方程两边同时除以4,得 x2-3x-=0

移项,得 x2-3x=

配方,得 x2-3x+()2=+()2

即 (x—) 2=

直接开平方,得 x—=±

所以 x=±

所以x1=,x2=

3,练习:用配方法解方程:

(1) (2)3x2+2x-3=0.

(3) (原方程无实数解)

本课小结: 让学生反思本节课的解题过程,归纳小结出配方法解一元二次方程的步骤:1、把常数项移到方程右边,用二次项系数除方程的两边使新方程的二次项系数为1;2、在方程的两边各加上一次项系数的一半的平方,使左边成为完全平方;

如果方程的右边整理后是非负数,用直接开平方法解之,如果右边是个负数,则指出原方程无实根。

布置作业:P38页习题2.(3)、(4)、(5)、(6),3,4.(1)、(2)

22.2 .4一元二次方程的解法

教学目标:

1、使学生熟练地应用求根公式解一元二次方程。

2、使学生经历探索求根公式的过程,培养学生抽象思维能力。

3、在探索和应用求根公式中,使学生进一步认识特殊与一般的关系,渗透辩证唯物广义观点。

重点难点:

1、难点:掌握一元二次方程的求根公式,并应用它熟练地解一元二次方程;

2、重点:对文字系数二次三项式进行配方;求根公式的结构比较复杂,不易记忆;系数和常数为负数时,代入求根公式常出符号错误。

教学过程:

一、复习旧知,提出问题

1、用配方法解下列方程:

(1) (2)

2、用配方解一元二次方程的步骤是什么?

3、用直接开平方法和配方法解一元二次方程,计算比较麻烦,能否研究出一种更好的方法,迅速求得一元二次方程的实数根呢?

二、探索同底数幂除法法则

问题1:能否用配方法把一般形式的一元二次方程转化为呢?

教师引导学生回顾用配方法解数字系数的一元二次方程的过程,让学生分组讨论交流,达成共识:

因为,方程两边都除以,得

移项,得

配方,得

即

问题2:当,且时,大于等于零吗?

让学生思考、分析,发表意见,得出结论:当时,因为,所以,从而。

问题3:在研究问题1和问题2中,你能得出什么结论?

让学生讨论、交流,从中得出结论,当时,一般形式的一元二次方程的根为,即。

由以上研究的结果,得到了一元二次方程的求根公式: ()

这个公式说明方程的根是由方程的系数、、所确定的,利用这个公式,我们可以由一元二次方程中系数、、的值,直接求得方程的解,这种解方程的方法叫做公式法。

思考:当时,方程有实数根吗?

三、例题

例1、解下列方程:

1、; 2、;

3、; 4、

教学要点:(1)对于方程(2)和(4),首先要把方程化为一般形式;

(2)强调确定、、值时,不要把它们的符号弄错;

(3)先计算的值,再代入公式。

例2、(补充)解方程

解:这里,,,

因为负数不能开平方,所以原方程无实数根。

让学生反思以上解题过程,归纳得出:

当时,方程有两个不相等的实数根;

当时,方程有两个相等的实数根;

当时,方程没有实数根。

四、课堂练习

1、P35练习。

2、阅读P39“阅读材料”。

小结:

根据你学习的体会,小结一下解一元二次方程一般有哪几种方法?通常你是如何选择的?和同学交流一下。

作业:

P38习题4.(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8),5。

22.2 .5一元二次方程的解法

教学目标:

1、使学生能根据量之间的关系,列出一元二次方程的应用题。

2、提高学生分析问题、解决问题的能力。

3、培养学生数学应用的意识。

重点难点:

认真审题,分析题中数量关系,适当设未知数,寻找等量关系,布列方程是本节课的重点,也是难点。

教学过程:

一、复习旧知,提出问题

1、叙述列一元一次方程解应用题的步骤。

2、用多种方法解方程

让学生尝试用多种方法解方程,归结为:

解法1:将方程化为,直接开平方,得

解得,。

解法2:将方程化为一般形式,进而转化为,用配方法可求方程的解。

解法3:将方程化为一般形式,用公式法求解,其中。

提问:用哪种方法解方程更简便?

3、现在,你能解决§22.1的问题1了吗?

二、解决问题

请同学们先看看P26页问题1,要想解决§22.1的问题1,首先要解方程,同学伞能解这个方程吗?

让学生动手解题并口答结果:,

提问:

1、所求、都是所列方程的解吗?

2、所求、都符合题意吗?

让学生思考、分析,真正理解负数根不符合题意,应舍去符合题意的解是:

3.1和2说明了什么问题?

让学生交流讨论、体会到把实际问题转化为数学问题来解决,求得方程的解,不一定是原问题的解答,因此,要注意是检验解是否符合题意。

作为应用题,还应作答。

三、例题

例1.如图,一块长和宽分别为60厘米和40厘米的长方形铁皮,要在它的四角截去四个相等的小正方形,折成一个无盖的长方体水槽,使它的底面积为800平方米.求截去正方形的边长。

解:设截去正方形的边长x厘米,底面(图中虚线线部分)长等于 厘米,宽等于 厘米,底面= 。

请同学们自己列出方程并解这个方程,讨论它的解是否符合题意。

由学生回答解题过程,教师板书:

解 设截去正方形的边长为x厘米,根据题意,得

(60-2x) (40-2x) =800

解方程得

,,

经检验,不符合题意,应舍去,符合题意的解是

答:截去正方形的边长为10厘米。

四、课堂练习

P36 练习1、2

小结:

让学生反思、归纳、总结,应用一元二次方程解实际问题,要认真审题,要分析题意,找出数量关系,列出方程,把实际问题转化为数学问题来解决。求得方程的解之后,要注意检验是否任命题意,然后得到原问题的解答。

作业:

P38 习题5、6、7

22.2 .6一元二次方程的解法(六)

教学目标:

1、使学生会列出一元二次方程解有关变化率的问题。

2、培养学生分析问题、解决问题的能力,提高数学应用的意识。

重点难点:

本节课的重点和难点都是列出一元二次方程,解决有关变化率的实际问题。

教学过程:

一、创设问题情境

百分数的概念在生活中常常见到,而量的变化率更是经济活动中经常接触,下面,我们就来研究这样的问题。

问题:某商品经两次降价,零售价降为原来的一半,已知两次降价的百分率一样。求每次降价的百分率。(精确到0.1%)

二、探索解决问题

分析:“两次降价的百分率一样”,指的是第一次和第二次降价的百分数是一个相同的值,即两次按同样的百分数减少,而减少的绝对数是不相同的,设每次降价的百分率为,若原价为,则第一次降价后的零售价为,又以这个价格为基础,再算第二次降价后的零售价。

思考:原价和现在的价格没有具体数字,如何列方程?请同学们联系已有的知识讨论、交流。

解 设原价为1个单位,每次降价的百分率为x.根据题意,得

(1-x) 2=

解这个方程,得

x=

由于降价的百分率不可能大于1,所以x=不符合题意,因此符合本题要求的x为

≈29.3%.

答:每次降价的百分率为29.3%.

三、拓展引申

某药品两次升价,零售价升为原来的 1.2倍,已知两次升价的百分率一样,求每次升价的百分率(精确到0.1%)

解,设原价为元,每次升价的百分率为,根据题意,得

解这个方程,得

由于升价的百分率不可能是负数,所以不符合题意,因此符合题意要求的为

答:每次升价的百分率为9.5%。

四、巩固练习

P37 练习1、2

小结:

关于量的变化率问题,不管是增加还是减少,都是变化前的数据为基础,每次按相同的百分数变化,若原始数据为,设平均变化率为,经第一次变化后数据为;经第二次变化后数据为。在依题意列出方程并解得值后,还要依据的条件,做符合题意的解答。

作业:

P38 习题8、9

22.3 .1实践与探索(一)

教学目标:

1、学生在已有的一元二次方程的学习基础上,能够对生活中的实际工资问题进行数学建模解决问题,从而进一步体会方程是刻画现实世界的一个有效数学模型。

2、让学生积极主动参与课堂自主探究和合作交流,并在其中体验发现问题、提出问题及解决问题的全过程,培养学生的数学应用能力。

3、学生感受数学的严谨性,形成实事求是的态度及进行质疑和激发思考的习惯;获得成功的体验和克服困难的经历,增进应用数学的自信心。

重点难点:

1、重点:利用一元二次方程对实际问题进行数学建模,从而解决实际问题。

2、难点:学生分析方程的解,自主探索得到解决实际问题的最佳方案。

教学过程:

一、巩固旧知识

1、解方程,并叙述解一元二次方程的解法。

2、说说你对实践问题的解决时,有何经验,有何体会?

二、创设问题情境

小明把一张边长为的正方形硬纸板的四周剪去一个同样大小的正方形,再折合成一个无盖的长方形盒子。

(1)如果要求长方体的底面面积为81cm2,那么剪去的正方形边长为多少?

(2)如果按下表列出的长方体底面面积的数据要求,那么剪去的正方形边长会发生什么样的变化?折合成的长方体的体积又会发生什么样的变化?

三、尝试解决问题

1、长方形的底面、正方形的边长与正方形硬纸板中的什么量有关系?

(长方形的底面正方形的边长与正方形硬纸板的边长有关系)

2、长方形的底面正方形的边长与正方形硬纸板的边长存在什么关系?

(长方形的底面正方形的边长等于正方形硬纸板的边长减去剪去的小正方形边长的2倍)

3、你能否用数量关系表示出这种关系呢?并求出剪去的小正方形的边长。

解:设剪去的正方形边长为,依题意得:

,

因为正方形硬纸板的边长为,

所以剪去的正方形边长为。

4、请问长方体的高与正方形硬纸板中的什么量有关系?求出此时长方体的体积。

(长方体的高与正方形硬纸板式剪去的小正方形的边长一样;体积为)

5、完成表格,与你的同伴一起交流,并讨论剪去的正方形边长发生什么样的变化?折合成的长方体的体积又会发生什么样的变化?

6、在你观察到的变化中、你感到折合而成的长方体的体积会不会有最大的情况?以剪去的正方形的边长为自变量,折合而成的长方体体积为函数,并在直角坐标系中画出相应的点,看看与你的感觉是否一致。

四、试一试

如图,的边,高,长方形DEFG的一边EF落在BC上,顶点D、G分别落在AB和AC上,如果这长方形面积,试求这长方形的边长。

五、拓展练习

什么情况下,长方形的面积最大。

小结:

1、谈谈本节的收获。

2、谈谈本节的体会。

3、谈谈本节的疑惑。

作业:

P42 习题1

22.3 .2实践与探索(二)

教学目标:

1、使学生利用一元二次方程的知识解决实际问题,学会将实际问题转化为数学模型。

2、让学生经历由实际问题转化为数学模型的过程,领悟数学建模思想,体会如何寻找实际问题中等量关系来建立一元二次方程。

3、通过合作交流进一步感知方程的应用价值,培养学生的创新意识和实践能力,通过交流互动,逐步培养合作的意识及严谨的治学精神。

重点难点:

1、重点:列一元二次方程解决实际问题。

2、难点:寻找实际问题中的相等关系。

教学过程:

一、考考你

1、有一个两位数,它的十位上的数学字比个位上的数字大3,这两个数位上的数字之积等于这两位数的,求这个两位数。(这个两位数是63)

2、如图,一个院子长,宽,要在它的里沿三边辟出宽度相等的花圃,使花圃的面积等于院子面积的,试求这花圃的宽度。(花圃的宽度为)

二、创设问题情境

阳江市市政府考虑在两年后实现市财政净收入翻一番,那么这两年中财政净收入的平均年增长率应为多少?

三、尝试探索,合作交流,解决问题

1、翻一番,你是如何理解的?

(翻一番,即为原净收入的2倍,若设原值为1,那么两年后的值就是2)

2、“平均年增长率”你是如何理解的。

(“平均年增长率”指的是每一年净收入增长的百分数是一个相同的值。即每年按同样的百分数增加,而增长的绝对数是不相同的)

3、独立思考后,小组交流,讨论。

4、展示成果,相互补充。

解:设平均年增长率应为,依题意,得

,

,

因为增长率不能为负数

所以增长率应为。

四、拓展应用

若调整计划,两年后的财政净收入值为原值的1.5倍、1.2倍、…,那么两年中的平均年增长率相应地调整为多少?

又若第二年的增长率为第一年的2倍,那么第一年的增长率为多少时可以实现市财政净收入翻一番?

独立思考完成后,与同伴交流,教师分析示范与学生交流。

五、做一做

1、某钢铁厂去年1月某种钢产量为5000吨,3月上升到7200吨,这两个月平均每月增长的百分率是多少?

2、某种药品,原来每盒售价96元,由于两次降价;现在每盒售价54元。平均每次降价百分之几?

小结:

谈谈你对本节所探讨的知识有何体会,你能否结合你的体会编制一道应用题,在小组内交流。请一些小组展示成果。

作业:

P42 习题2、3、4、5

22.3 .1实践与探索(三)

教学目标:

1、引导学生在已有的一元二次方程解法的基础上,探索出一元二次方程根与系数的关系,及其此关系的运用。

2、通过观察、实践、讨论等活动,经历从发现问题,发现关系的过程。

3、在积极参与数学活动的过程中,初步体验发现问题,总结规律的态度以及养成质疑和独立思考的习惯。

重点难点:

1、重点:启发学生,观察数字系数的一元二次方程的两个根之和,及两个根之积与原方程系数之间的关系,猜想一般性质、指导学生用求根公式加以确证。

2、难点:对根与系数这一性质进行应用。

教学过程:

一、提出问题

解下列方程,将得到的解填入下面的表格中,你发现表格中两个解的和与积和原来的方程有什么联系?

(1)x2-2x=0;

(2)x2+3x-4=0;

(3)x2-5x+6=0

二、尝试探索,发现规律

1、完成如上表格。

2、猜想一元二次方程的两个解的和与积和原来的方程有什么联系?小组交流。

同学各抒已见后,老师总结:两个根的和等于一元二次方程的一次项系数的相反数,两个根的积等于一元二次方程的常数项。

3、一般地,对于关于方程为已知常数,,试用求根公式求出它的两个解x1、x2,算一算x1+x2、x1 x2的值,你能得出什么结果?与上面发现的现象是否一致。

解:

所以与上面猜想的结论一致。

三、知识应用

1、范例:

(1)不解方程,求方程两根的和两根的积:

①②

解:①

②

(2)已知方程的一个根是2,求它的另一个根及的值。

(3)不解方程,求一元二次方程两个根的①平方和;②倒数和。

(4)求一元二次方程,使它的两个根是。

解:所求方程是

即 或

2、巩固练习

(1)下列方程两根的和与两根的积各是多少?

①;②;③;④;

(2)已知方程的一个根是1,求它的另一个根及的值。

(3)设是方程的两个根,不解方程,求下列各式的值。

①;②

(4)求一个一元次方程,使它的两个根分别为:

①;②

(5)已知两个数的和等于,积等于,求这两个数

小结:

本节通过探索得出一元二次方程的解与系数存在的关系。并能灵活地用其解决方法解决一些问题。

作业:

P42 习题6