第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 同步练习(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 同步练习(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-11 14:25:43 | ||

图片预览

文档简介

第14课第一次世界大战与战后国际秩序同步练习

2022——2023学年下学期高一历史部编版(2019)必修下

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.第一次世界大战期间,协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工:“是第一流的工人,也是出色的士兵。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务。”材料主要说明了( )

A.赴法华工的表现大大提高了中国的国际地位

B.赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献

C.中国的参战是协约国赢得战争胜利的主要原因

D.中国参加了一战并收回了一些主权和利益

2.1907年,英国外交部的备忘录中写道:"德国是故意奉行在本质上反对英国的重大利益的政策,而且除非英国牺牲这些利益,使它自己失去作为一个大国的地位,或者英国变得十分强大,使德国无法在战争中取得胜利,否则一个武装的冲突是终久不可避免的。"这一结论( )

A.为德国发动战争提供了借口 B.表明英国开始放弃绥靖政策

C.是英德国家实力变动的反映 D.加速德意奥三国同盟的建立

3.1917年,美国加入协约国作战后,某报刊评论说:"这场军事比赛的麻烦在于,它进入了加赛局,而德国既没有替换的投球手,也没有代打。"此观点意在说明( )

A.德国开始丧失战争主动权 B.美国参战使态势发生逆转

C.两军事集团力量趋向平衡 D.美国决定了战争胜负走向

4.第一次世界大战爆发之初,交战各国很多人认为这次战争是建功立业、报效祖国、维护和平正义的事业。但随着战争的进程,人们对战争逐渐持反对态度,士兵们的战斗激情也消失殆尽,他们甚至觉得战争只会带来灾难。对此合理的解释是( )

A.战争的结果取决于民众态度变化 B.人们对战争的认知具有随意性

C.和平与发展成为战后的世界潮流 D.战争的残酷性改变了社会心理

5.国际联盟是世界上第一个由主权国家成立的国际组织。下列有关叙述正确的是( )

①签署了《非战公约》等国际条约,起到一定积极作用

②初期被英国、法国控制

③美国没有加入,苏联很晚加入,缺乏普遍性

④“全体一致”原则使国际法难以实施,缺乏权威性

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

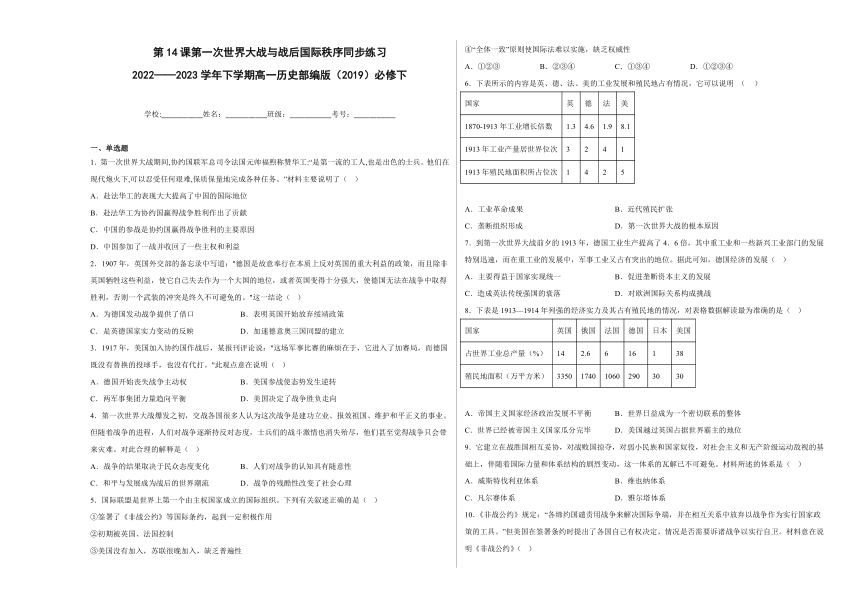

6.下表所示的内容是英、德、法、美的工业发展和殖民地占有情况,它可以说明 ( )

国家 英 德 法 美

1870-1913年工业增长倍数 1.3 4.6 1.9 8.1

1913年工业产量居世界位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

A.工业革命成果 B.近代殖民扩张

C.垄断组织形成 D.第一次世界大战的根本原因

7.到第一次世界大战前夕的1913年,德国工业生产提高了4.6倍,其中重工业和一些新兴工业部门的发展特别迅速,而在重工业的发展中,军事工业又占有突出的地位。据此可知,德国经济的发展( )

A.主要得益于国家实现统一 B.促进垄断资本主义的发展

C.造成英法传统强国的衰落 D.对欧洲国际关系构成挑战

8.下表是1913—1914年列强的经济实力及其占有殖民地的情况,对表格数据解读最为准确的是( )

国家 英国 俄国 法国 德国 日本 美国

占世界工业总产量(%) 14 2.6 6 16 1 38

殖民地面积(万平方米) 3350 1740 1060 290 30 30

A.帝国主义国家经济政治发展不平衡 B.世界日益成为一个密切联系的整体

C.世界已经被帝国主义国家瓜分完毕 D.美国越过英国占据世界霸主的地位

9.它建立在战胜国相互妥协,对战败国掠夺,对弱小民族和国家奴役,对社会主义和无产阶级运动敌视的基础上,伴随着国际力量和体系结构的剧烈变动,这一体系的瓦解已不可避免。材料所述的体系是( )

A.威斯特伐利亚体系 B.维也纳体系

C.凡尔赛体系 D.雅尔塔体系

10.《非战公约》规定:“各缔约国谴责用战争来解决国际争端,并在相互关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具。”但美国在签署条约时提出了各国自己有权决定,情况是否需要诉诸战争以实行自卫。材料意在说明《非战公约》( )

A.维护和平的实际作用被大打折扣 B.能有效制止军备竞赛

C.明确放弃战争,维护和平的责任 D.尊重各国的独立主权

11.从机制上看,国际联盟制止战争、制止侵略的宗旨成为空谈的主要原因是( )。

A.国际联盟成员国并非真心维护世界和平

B.有德国等具有发起战争危险的国家参与

C.国际联盟行政院的权力过大

D.国际联盟代表大会和行政院决议坚持“全体一致”原则

12.一战前,英美两国经济扩张则加大对华投资,经济不景气则减少对华投资。一战后,外国对华投资的年均增长率的变化幅度则只与美国经济周期保持一致。这一变化说明( )

A.西方列强侵华格局发生了根本变化

B.一战对英国经济造成了毁灭性打击

C.世界金融中心已从英国转移到美国

D.一战后美国经济对世界的影响增大

13.如表1914—1916年美国同交战国双方贸易统计表(单位:美元),据此,有学者认为,当美国参战变得不可避免时,其选择的余地并不多,这表明一战期间( )

年份 同英、法、俄、意的年贸易额 增长指数 (以1914年为100) 同德、奥匈的年贸易额 增长指数 (以1914年为100)

1914 824860237 100.0 169289775 100.0

1915 1991747493 241.0 11878153 7.0

1916 3214480547 389.7 1159653 0.68

A.美国与同盟国矛盾不可调和 B.欧洲经济优势地位依然牢固

C.欧洲的经济逐渐被美国控制 D.经济利益影响美国政府决策

14.1917年8月,美国总统威尔逊提出:“我们认为惩罚性的损害 肢解德国 建立自私的和排他性的经济联盟都是不合适的……不能为任何种类的和平提供适当的基础”,美国意在( )

A.建立世界霸权 B.维护世界和平 C.援助欧洲复兴 D.维持欧洲均势

15.国联宣称其宗旨在于促进国际合作和实现世界和平与安全,实质上国联( )

A.推动德国进攻苏联 B.成为绥靖政策的实施机构

C.是维护凡尔赛—华盛顿体系的工具 D.是美国称霸的场所

二、材料分析题

16.第一次世界大战是一场非正义的帝国主义战争,战争结束后形成了凡尔赛——华盛顿体系。阅读下列材料,回答问题。

材料一:1918年11月,北京大学举行集会,胡适在演讲中说:“这一次协商国所以能大胜,全靠美国的帮助。美国所以加入战国,全是因为要寻一个‘解决武力’的办法。”“如今且说美大总统所主张,协商各国所同声赞成的‘解决武力’的办法……”

——彭明《五四运动史》

材料二: 华盛顿会议为太平洋两岸两个大国的下一场战争埋下了第一批火种。

——列宁

材料三:一个全球性的国际安全机制不包括美国和苏俄两个最强大的国家,这本身就是国联权力结构的严重缺陷,是国联最大的“先天不足”。而在国联内部,英法(在一段时期内还有意大利)占有更多的权力,这也与现实的大国实力格局相悖。国联的致命错误之一,就是把建立国际和平机制与处置战败国混在一起,以致国联事实上沦为了维护凡尔赛体系的一个工具,其基础便如同“建立在流沙之上”。

——徐弃郁《全球性安全机制的演变及前景》

(1)材料一中的“协商国”主要指哪些国家?胡适为什么说“协商国所以能大胜,全靠美国的帮助”?美国提出了怎样的“解决武力”的办法?

(2)材料二中列宁指的是哪“两个大国”?华盛顿会议是怎样“埋下了第一批火种”的?

(3)结合材料三和所学知识,分析苏俄和美国没有参加国联的原因。

17.国际联盟继承和发展了19世纪国际组织发展的成果,是20世纪世界上第一个普遍性的国际组织。阅读材料,回答问题。

材料一 早在19世纪,随着社会生产和物质文明的巨大发展,各国之间交往范围的日益扩大,以及人类社会互相依存程度的不断加深,一些国际机构便根据行业需要而建立起来,并拥有监督国家个别行政部门的权力,如国际电讯联盟、万国邮政联盟等。到1914年这样的组织已有30多个。此外还有一些非官方的国际团体……但是这些国际组织的工作仅限于行政事务方面,并不具有政治上的任何约束力。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史 现代史编上卷》

材料二 1933年2月24日,国联特别大会通过最后决议……表示如果日本拒绝国联的决议,不从侵略地撤军,54个国家将与日本绝交。……最终由于各自的实际利益而未实行。日本的侵略行动未能制止,国联令人失望。各国认为中国的利益不能得到国联的保障,其他国家也只有发展军事以图自保。

——摘编自《国际联盟与九—八》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述国际联盟出现的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识指出,国联未能制止日本侵略行动的原因及后果。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 从19世纪末至20世纪初,是帝国主义列强海上竞争的时代。已成为世界经济强国的美国,通过海洋战略的确立与实施,将加勒比海变成了美国的“内陆海”,并将美洲变成了“美国的美洲”,在大西洋和太平洋获得了优越的战略要地,全球海洋战略体系的雏形得以建立,完成了关国从陆权大国向海权大国转变,海军实力得到快速发展,海外市场得到拓展,经济实力显著增强,开始了迈向新兴世界大国的崛起历程。1914年7月,第一次世界大战爆发,美国一方面迅速扩大海军力量,确保后方海域,稳定太平洋海权态势;另一方面建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆,联合英法,重点打击德国,取得大战的胜利。一次大战使美国形成了完整的全球性海洋战略,也使得美国实现了从海权大国向海权强国的转变。

——摘编自胡德坤、刘娟《从海权大国向海权强国的转变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初美国实现从陆权国家向海权大国转变的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出第-一次世界大战前后美国完成从海权大国向海权强国转变的表现。

参考答案:

1.B

【详解】根据材料和所学知识可知,法国是协约国的一方,而且1918年大战以协约国的胜利而结束,华工支援了法国就是支援了协约国一方,因此赴法华工为协约国的胜利作出了贡献,B项正确;赴法华工的表现的确提高了中国的国际地位,但是材料中没有体现出来,排除A项;中国的参战有利于协约国一方取胜,但并不是主要原因,排除C项;材料主要说明了赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献,D项在材料中未体现,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料信息可知,英国外交部认为德国威胁到了英国的重大利益,而且这种矛盾的激化不可避免。这一结论的得出是因为第二次工业革命期间,德国的工业生产能力迅速发展,超过英国成为世界第二大工业强国,要求重新瓜分世界,威胁英国的世界殖民霸权,C项正确;第一次世界大战爆发的导火线是萨拉热窝事件,排除A项;绥靖政策是第二次世界大战前夕,英国对德意法西斯扩张的妥协与默许,与材料时间不符合,排除B项;德意奥三国同盟建立于1882年,与材料时间不符合,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】根据材料“美国加入协约国作战后......评论说:‘这场军事比赛的麻烦在于,它进入了加赛局,而德国既没有替换的投球手,也没有代打’”及所学知识可得知,美国加入协约国作战,增强了协约国的力量,使战争胜利的天平倾向协约国一方,B项正确;材料强调了两大军事集团力量发生变化,但不能说明战争主动权开始变化,排除A项;材料反映的是英、德军事集团力量对比出现失衡,而不是趋向“平衡”,排除C项;美国参战虽影响了战争胜负,但不等于决定了战争胜负,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】材料信息显示,人们由战争初期支持战争到后来反对战争,结合所学知识可知,战争的残酷性改变了社会心理,D项正确;战争的结果取决于多种因素,但民众态度的变化并不能作为决定因素,排除A项;改变人们心理的是战争的残酷,其中具有因果联系,并非随意性,排斥B项;和平与发展成为世界潮流是在20世纪90年代以后,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】结合所学内容可知,国际联盟成立后,签署了《非战公约》等国际条约,起到一定积极作用;初期被英国、法国控制;美国没有加入,苏联很晚加入,缺乏普遍性;国联的“全体一致”原则使国际法难以实施,缺乏权威性。①②③④的说法都是正确的,D项正确;ABC项涵盖不全,排除。故选D项。

6.D

【详解】根据材料及所学可知,1870-1913年德美工业增长倍数和1913年工业产量居世界位次都领先于英法,但1913年殖民地面积所占位次英法领先于德美,引发了德美与英法的在殖民地问题上的矛盾,反映了英法德美政治经济发展的不平衡性,是一战爆发的根本原因,D项正确;材料反映第二次工业革命的结果,排除A项;近代殖民扩张从新航路开辟就已经开始了,与材料时间不符,排除B项;材料未涉及经营方式的变化,不能得知垄断组织形成,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】根据材料“到第一次世界大战前夕的1913年”可知本题考查一战爆发的背景,根据材料“德国工业生产提高了4.6倍,其中重工业和一些新兴工业部门的发展特别迅速,而在重工业的发展中,军事工业又占有突出的地位”可以得出德国在扩军备战,其经济的发展对欧洲国际关系构成挑战,D项正确;A、B、C项与材料无关,排除A、B、C项。故选D项。

8.A

【详解】材料反映了1914年英、法、美、德、俄日等资本主义国家的经济实力与殖民地面积不匹配的情况,美德经济实力强大,但殖民地数量少,结合所学可知,在第二次工业革命推动下,资本主义国家向帝国主义国家过渡,同时导致新老资本主国家发展程度出现分化,进而出现了帝国主义国家之间政治经济发展不平衡,这与 材料主旨相吻合,A项正确;新航路开辟使世界逐渐密切联系为一个整体,这与材料时间不符,排除B项;C项与材料主旨无关,排除C项;D项与史实不符,英国仍是殖民霸主,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】根据材料并结合所学知识可知,凡尔赛体系是在一战后战胜国对战败国掠夺的基础上建立的,也敌视社会主义,C项正确;威斯特伐利亚体系是1648年形成,结束了欧洲混战局面,奠定近代国际关系的基础,与题干信息不符,排除A项;维也纳体系1815年建立,其突出特征是大国协调,欧洲均势,与题干信息不符,排除B项;雅尔塔体系是二战后形成,其提倡不同社会制度国家之间的共处与合作,与题干信息不符,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】据材料“美国在签署条约时提出了各国自己有权决定,情况是否需要诉诸战争以实行自卫”可知,各国仍然以维护本国利益为主,《非战公约》并没有起到真正的作用,A项正确;《非战公约》并未能有效制止军备竞赛,排除B项;材料强调《非战公约》的局限性,而不是其进步意义,排除C项;材料强调《非战公约》不能有效制止战争,而不是尊重各国主权,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】国际联盟大会在运行机制上实行“全体一致”原则规定国际联盟决议必须由所有成员国一致同意方能生效,这大大限制了国际联盟的行动,D项正确;A、B两项叙述不准确,也不符合“机制”的要求,排除A项、B项;国际联盟行政院的权力过大不符合史实,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】依据材料“一战后,外国对华投资的年均增长率的变化幅度则只与美国经济周期保持一致”,可以看出一战后美国对世界经济的影响增大,D项正确;“根本变化”表述错误,排除A项;一战并未对英国造成毁灭性打击,排除B项;此时世界的金融中心仍在英国,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】通过观察表中数据,结合所学知识可知,一战前期,美国同协约国集团的贸易额迅猛增长,与同盟国成员德国和奥匈帝国的贸易额则锐减,这决定了1917年美国在参加一战时,只能选择协约国一方,表明一战期间经济利益影响美国政府决策,D项正确;材料不足以说明美国与同盟国矛盾不可调和,排除A项;随着第二次工业革命的开展,欧洲经济优势地位已逐渐丧失,排除B项;仅有贸易额的变化不能得出欧洲经济逐渐被美国控制的结论,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】结合所学知识可知,一战后期,威尔逊反对肢解德国和建立排他性经济联盟,说明美国意在维持欧洲均势,D项正确;建立世界霸权与“肢解德国 建立自私的和排他性的经济联盟都是不合适的”不符,排除A项;维护世界和平并非一战时期美国的外交目标,排除B项;援助欧洲复兴并非美国的利益需求,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】根据所学可知,国联被英、法等大国所操纵,实质上是维护凡尔赛—华盛顿体系的工具,C项正确;德国进攻苏联不属于实质,排除A项;绥靖政策强调英法等向德国法西斯妥协,但国联维护的是英法等大国的利益,排除B项;国联是一战的产物,而美国二战后才开始称霸,排除D项。故选C项。

16.(1)国家:英、法等国。

原因:战争前期美国向协约国提供了大量物资,大大增强了协约国的实力。

办法:美国总统威尔逊提出“十四点原则”。

(2)国家:美、日。

方式:在华盛顿会议上,美国拆散了英日同盟,限制了日本的海军力量;日本在中国问题上受到限制,从而为后来的美日之间的太平洋战争埋下了火种。

(3)原因:1919年巴黎和会召开,苏俄作为社会主义国家被排斥在外;美国国内强大的孤立主义势力的影响;美国夺取世界霸权的目标没有实现;英法等传统欧洲列强的抵制。

【详解】(1)国家:根据材料一中的“这一次协商国所以能大胜,全靠美国的帮助”信息可知,美国加入协约国集团对同盟国作战,加速了一战结束,再结合所学协约国相关知识可以得出材料一中的“协商国”主要是指英、法等国。

原因:结合所学知识可知,美国在第一次世界大战期间利用战争机会向双方进行军火贸易,大发战争财;在战争后期又直接加入协约国集团,向协约国提供了大量物资,大大增强了协约国的实力。

办法:根据所学知识可知,美国总统威尔逊提出的“解决武力”的办法是“十四点原则”。

(2)国家:根据材料二中的“华盛顿会议为太平洋两岸两个大国的下一场战争埋下了第一批火种”信息并结合所学可得出,列宁所指的“两个大国”是美国和日本。

方式:根据所学知识可知,在华盛顿会议上,美国拆散了英日同盟,限制了日本的海军力量,日本在中国问题上受到限制,从而为后来的美日之间的太平洋战争埋下了火种。

(3)原因:根据材料三中的“一个全球性的国际安全机制不包括美国和苏俄两个最强大的国家,这本身就是国联权力结构的严重缺陷,是国联最大的‘先天不足’”信息并结合所学可以得出,1919年巴黎和会召开时苏俄作为社会主义国家却被排斥在外,而美国却受到国内强大的孤立主义势力的影响致使美国夺取世界霸权的目标没有实现也未参加;根据材料三中的“在国联内部,英法(在一段时期内还有意大利)占有更多的权力,这也与现实的大国实力格局相悖”信息可以得出,英法等传统欧洲列强的抵制。

17.(1)背景:①世界越来越走向整体化。②各类国际机构建立为国联的建立提供了条件。③已有的国际组织不具有政治约束力。④以威尔逊为代表的政治家倡导建立国际联盟。⑤饱受战祸的各国人民渴望找到根除战争、保障持久和平的途径。

(2)原因:国联成员国的各自的实际利益不同;“全体一致”原则;国联由英法控制,采取绥靖政策。

后果:在维护和平与安全方面,各国由寄希望于国联转向自保;助长了法西斯侵略气焰,加速了二战爆发;中国的抗日斗争得不到有力支持;不利于世界反法西斯力量的团结。

【详解】(1)背景:据材料一“各国之间交往范围的日益扩大,以及人类社会互相依存程度的不断加深”得出世界越来越走向整体化;据材料一“一些国际机构便根据行业需要而建立起来”得出各类国际机构的建立为国联的建立提供了条件;据材料一“这些国际组织的工作仅限于行政事务方面,并不具有政治上的任何约束力”得出已有的国际组织不具有政治约束力;结合所学还可以从倡导者和世界人民渴望和平角度回答。

(2)原因:据材料二“最终由于各自的实际利益而未实行”得出国联成员国的各自的实际利益不同;结合所学可知,国联形成决议的“全体一致”原则,使其失去了对侵略行为采取任何有效行动的可能性,无法制止战争发生,英法则将国联作为维护自己既得利益、操纵国际事务的工具,面对侵略实行绥靖政策,更加助长了法西斯国家的侵略野心。

后果:据材料二“日本的侵略行动未能制止”得出助长了法西斯侵略气焰,加速了二战爆发;根据材料二“各国认为中国的利益不能得到国联的保障,其他国家也只有发展军事以图自保”得出在维护和平与安全方面,各国由寄希望于国联转向自保;结合所学,国联实行绥靖政策,不能采取有力措施制止侵略和支援被侵略国家,导致中国的抗日斗争得不到有力支持,不利于世界反法西斯力量的团结。

18.(1)背景:帝国主义列强海上竞争激烈;美国海军实力的增强;美国经济实力的增强;海洋战略的确立;对美洲:和太平洋控制的加强。(答出三点即可)

(2)表现:抓住机会迅速扩大海军力量;与日本妥协稳定太平洋海权态势;建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆;联合英法,重点打击德国及其海军;一战后,通过华盛顿体系获得了与老牌海军强国一-英国相等的制海权。(答出四点得满分)

【解析】(1)

背景:根据材料“ 从19世纪末至20世纪初,是帝国主义列强海上竞争的时代”得出帝国主义列强海上竞争激烈;根据材料“已成为世界经济强国的美国,通过海洋战略的确立与实施,将加勒比海变成了美国的‘内陆海’,并将美洲变成了‘美国的美洲’”得出美国海军实力的增强,美国经济实力的增强,海洋战略的确立;根据材料“在大西洋和太平洋获得了优越的战略要地,全球海洋战略体系的雏形得以建立”得出对美洲和太平洋控制的加强。

(2)

表现:根据材料“1914年7月,第一次世界大战爆发,美国一方面迅速扩大海军力量,确保后方海域,稳定太平洋海权态势”得出抓住机会迅速扩大海军力量,与日本妥协稳定太平洋海权态势;根据材料“另一方面建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆,联合英法,重点打击德国,取得大战的胜利”得出建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆,联合英法,重点打击德国及其海军;结合所学华盛顿体系的影响得出一战后,通过华盛顿体系获得了与老牌海军强国一英国相等的制海权。

2022——2023学年下学期高一历史部编版(2019)必修下

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.第一次世界大战期间,协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工:“是第一流的工人,也是出色的士兵。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务。”材料主要说明了( )

A.赴法华工的表现大大提高了中国的国际地位

B.赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献

C.中国的参战是协约国赢得战争胜利的主要原因

D.中国参加了一战并收回了一些主权和利益

2.1907年,英国外交部的备忘录中写道:"德国是故意奉行在本质上反对英国的重大利益的政策,而且除非英国牺牲这些利益,使它自己失去作为一个大国的地位,或者英国变得十分强大,使德国无法在战争中取得胜利,否则一个武装的冲突是终久不可避免的。"这一结论( )

A.为德国发动战争提供了借口 B.表明英国开始放弃绥靖政策

C.是英德国家实力变动的反映 D.加速德意奥三国同盟的建立

3.1917年,美国加入协约国作战后,某报刊评论说:"这场军事比赛的麻烦在于,它进入了加赛局,而德国既没有替换的投球手,也没有代打。"此观点意在说明( )

A.德国开始丧失战争主动权 B.美国参战使态势发生逆转

C.两军事集团力量趋向平衡 D.美国决定了战争胜负走向

4.第一次世界大战爆发之初,交战各国很多人认为这次战争是建功立业、报效祖国、维护和平正义的事业。但随着战争的进程,人们对战争逐渐持反对态度,士兵们的战斗激情也消失殆尽,他们甚至觉得战争只会带来灾难。对此合理的解释是( )

A.战争的结果取决于民众态度变化 B.人们对战争的认知具有随意性

C.和平与发展成为战后的世界潮流 D.战争的残酷性改变了社会心理

5.国际联盟是世界上第一个由主权国家成立的国际组织。下列有关叙述正确的是( )

①签署了《非战公约》等国际条约,起到一定积极作用

②初期被英国、法国控制

③美国没有加入,苏联很晚加入,缺乏普遍性

④“全体一致”原则使国际法难以实施,缺乏权威性

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

6.下表所示的内容是英、德、法、美的工业发展和殖民地占有情况,它可以说明 ( )

国家 英 德 法 美

1870-1913年工业增长倍数 1.3 4.6 1.9 8.1

1913年工业产量居世界位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

A.工业革命成果 B.近代殖民扩张

C.垄断组织形成 D.第一次世界大战的根本原因

7.到第一次世界大战前夕的1913年,德国工业生产提高了4.6倍,其中重工业和一些新兴工业部门的发展特别迅速,而在重工业的发展中,军事工业又占有突出的地位。据此可知,德国经济的发展( )

A.主要得益于国家实现统一 B.促进垄断资本主义的发展

C.造成英法传统强国的衰落 D.对欧洲国际关系构成挑战

8.下表是1913—1914年列强的经济实力及其占有殖民地的情况,对表格数据解读最为准确的是( )

国家 英国 俄国 法国 德国 日本 美国

占世界工业总产量(%) 14 2.6 6 16 1 38

殖民地面积(万平方米) 3350 1740 1060 290 30 30

A.帝国主义国家经济政治发展不平衡 B.世界日益成为一个密切联系的整体

C.世界已经被帝国主义国家瓜分完毕 D.美国越过英国占据世界霸主的地位

9.它建立在战胜国相互妥协,对战败国掠夺,对弱小民族和国家奴役,对社会主义和无产阶级运动敌视的基础上,伴随着国际力量和体系结构的剧烈变动,这一体系的瓦解已不可避免。材料所述的体系是( )

A.威斯特伐利亚体系 B.维也纳体系

C.凡尔赛体系 D.雅尔塔体系

10.《非战公约》规定:“各缔约国谴责用战争来解决国际争端,并在相互关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具。”但美国在签署条约时提出了各国自己有权决定,情况是否需要诉诸战争以实行自卫。材料意在说明《非战公约》( )

A.维护和平的实际作用被大打折扣 B.能有效制止军备竞赛

C.明确放弃战争,维护和平的责任 D.尊重各国的独立主权

11.从机制上看,国际联盟制止战争、制止侵略的宗旨成为空谈的主要原因是( )。

A.国际联盟成员国并非真心维护世界和平

B.有德国等具有发起战争危险的国家参与

C.国际联盟行政院的权力过大

D.国际联盟代表大会和行政院决议坚持“全体一致”原则

12.一战前,英美两国经济扩张则加大对华投资,经济不景气则减少对华投资。一战后,外国对华投资的年均增长率的变化幅度则只与美国经济周期保持一致。这一变化说明( )

A.西方列强侵华格局发生了根本变化

B.一战对英国经济造成了毁灭性打击

C.世界金融中心已从英国转移到美国

D.一战后美国经济对世界的影响增大

13.如表1914—1916年美国同交战国双方贸易统计表(单位:美元),据此,有学者认为,当美国参战变得不可避免时,其选择的余地并不多,这表明一战期间( )

年份 同英、法、俄、意的年贸易额 增长指数 (以1914年为100) 同德、奥匈的年贸易额 增长指数 (以1914年为100)

1914 824860237 100.0 169289775 100.0

1915 1991747493 241.0 11878153 7.0

1916 3214480547 389.7 1159653 0.68

A.美国与同盟国矛盾不可调和 B.欧洲经济优势地位依然牢固

C.欧洲的经济逐渐被美国控制 D.经济利益影响美国政府决策

14.1917年8月,美国总统威尔逊提出:“我们认为惩罚性的损害 肢解德国 建立自私的和排他性的经济联盟都是不合适的……不能为任何种类的和平提供适当的基础”,美国意在( )

A.建立世界霸权 B.维护世界和平 C.援助欧洲复兴 D.维持欧洲均势

15.国联宣称其宗旨在于促进国际合作和实现世界和平与安全,实质上国联( )

A.推动德国进攻苏联 B.成为绥靖政策的实施机构

C.是维护凡尔赛—华盛顿体系的工具 D.是美国称霸的场所

二、材料分析题

16.第一次世界大战是一场非正义的帝国主义战争,战争结束后形成了凡尔赛——华盛顿体系。阅读下列材料,回答问题。

材料一:1918年11月,北京大学举行集会,胡适在演讲中说:“这一次协商国所以能大胜,全靠美国的帮助。美国所以加入战国,全是因为要寻一个‘解决武力’的办法。”“如今且说美大总统所主张,协商各国所同声赞成的‘解决武力’的办法……”

——彭明《五四运动史》

材料二: 华盛顿会议为太平洋两岸两个大国的下一场战争埋下了第一批火种。

——列宁

材料三:一个全球性的国际安全机制不包括美国和苏俄两个最强大的国家,这本身就是国联权力结构的严重缺陷,是国联最大的“先天不足”。而在国联内部,英法(在一段时期内还有意大利)占有更多的权力,这也与现实的大国实力格局相悖。国联的致命错误之一,就是把建立国际和平机制与处置战败国混在一起,以致国联事实上沦为了维护凡尔赛体系的一个工具,其基础便如同“建立在流沙之上”。

——徐弃郁《全球性安全机制的演变及前景》

(1)材料一中的“协商国”主要指哪些国家?胡适为什么说“协商国所以能大胜,全靠美国的帮助”?美国提出了怎样的“解决武力”的办法?

(2)材料二中列宁指的是哪“两个大国”?华盛顿会议是怎样“埋下了第一批火种”的?

(3)结合材料三和所学知识,分析苏俄和美国没有参加国联的原因。

17.国际联盟继承和发展了19世纪国际组织发展的成果,是20世纪世界上第一个普遍性的国际组织。阅读材料,回答问题。

材料一 早在19世纪,随着社会生产和物质文明的巨大发展,各国之间交往范围的日益扩大,以及人类社会互相依存程度的不断加深,一些国际机构便根据行业需要而建立起来,并拥有监督国家个别行政部门的权力,如国际电讯联盟、万国邮政联盟等。到1914年这样的组织已有30多个。此外还有一些非官方的国际团体……但是这些国际组织的工作仅限于行政事务方面,并不具有政治上的任何约束力。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史 现代史编上卷》

材料二 1933年2月24日,国联特别大会通过最后决议……表示如果日本拒绝国联的决议,不从侵略地撤军,54个国家将与日本绝交。……最终由于各自的实际利益而未实行。日本的侵略行动未能制止,国联令人失望。各国认为中国的利益不能得到国联的保障,其他国家也只有发展军事以图自保。

——摘编自《国际联盟与九—八》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述国际联盟出现的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识指出,国联未能制止日本侵略行动的原因及后果。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 从19世纪末至20世纪初,是帝国主义列强海上竞争的时代。已成为世界经济强国的美国,通过海洋战略的确立与实施,将加勒比海变成了美国的“内陆海”,并将美洲变成了“美国的美洲”,在大西洋和太平洋获得了优越的战略要地,全球海洋战略体系的雏形得以建立,完成了关国从陆权大国向海权大国转变,海军实力得到快速发展,海外市场得到拓展,经济实力显著增强,开始了迈向新兴世界大国的崛起历程。1914年7月,第一次世界大战爆发,美国一方面迅速扩大海军力量,确保后方海域,稳定太平洋海权态势;另一方面建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆,联合英法,重点打击德国,取得大战的胜利。一次大战使美国形成了完整的全球性海洋战略,也使得美国实现了从海权大国向海权强国的转变。

——摘编自胡德坤、刘娟《从海权大国向海权强国的转变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初美国实现从陆权国家向海权大国转变的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出第-一次世界大战前后美国完成从海权大国向海权强国转变的表现。

参考答案:

1.B

【详解】根据材料和所学知识可知,法国是协约国的一方,而且1918年大战以协约国的胜利而结束,华工支援了法国就是支援了协约国一方,因此赴法华工为协约国的胜利作出了贡献,B项正确;赴法华工的表现的确提高了中国的国际地位,但是材料中没有体现出来,排除A项;中国的参战有利于协约国一方取胜,但并不是主要原因,排除C项;材料主要说明了赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献,D项在材料中未体现,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料信息可知,英国外交部认为德国威胁到了英国的重大利益,而且这种矛盾的激化不可避免。这一结论的得出是因为第二次工业革命期间,德国的工业生产能力迅速发展,超过英国成为世界第二大工业强国,要求重新瓜分世界,威胁英国的世界殖民霸权,C项正确;第一次世界大战爆发的导火线是萨拉热窝事件,排除A项;绥靖政策是第二次世界大战前夕,英国对德意法西斯扩张的妥协与默许,与材料时间不符合,排除B项;德意奥三国同盟建立于1882年,与材料时间不符合,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】根据材料“美国加入协约国作战后......评论说:‘这场军事比赛的麻烦在于,它进入了加赛局,而德国既没有替换的投球手,也没有代打’”及所学知识可得知,美国加入协约国作战,增强了协约国的力量,使战争胜利的天平倾向协约国一方,B项正确;材料强调了两大军事集团力量发生变化,但不能说明战争主动权开始变化,排除A项;材料反映的是英、德军事集团力量对比出现失衡,而不是趋向“平衡”,排除C项;美国参战虽影响了战争胜负,但不等于决定了战争胜负,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】材料信息显示,人们由战争初期支持战争到后来反对战争,结合所学知识可知,战争的残酷性改变了社会心理,D项正确;战争的结果取决于多种因素,但民众态度的变化并不能作为决定因素,排除A项;改变人们心理的是战争的残酷,其中具有因果联系,并非随意性,排斥B项;和平与发展成为世界潮流是在20世纪90年代以后,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】结合所学内容可知,国际联盟成立后,签署了《非战公约》等国际条约,起到一定积极作用;初期被英国、法国控制;美国没有加入,苏联很晚加入,缺乏普遍性;国联的“全体一致”原则使国际法难以实施,缺乏权威性。①②③④的说法都是正确的,D项正确;ABC项涵盖不全,排除。故选D项。

6.D

【详解】根据材料及所学可知,1870-1913年德美工业增长倍数和1913年工业产量居世界位次都领先于英法,但1913年殖民地面积所占位次英法领先于德美,引发了德美与英法的在殖民地问题上的矛盾,反映了英法德美政治经济发展的不平衡性,是一战爆发的根本原因,D项正确;材料反映第二次工业革命的结果,排除A项;近代殖民扩张从新航路开辟就已经开始了,与材料时间不符,排除B项;材料未涉及经营方式的变化,不能得知垄断组织形成,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】根据材料“到第一次世界大战前夕的1913年”可知本题考查一战爆发的背景,根据材料“德国工业生产提高了4.6倍,其中重工业和一些新兴工业部门的发展特别迅速,而在重工业的发展中,军事工业又占有突出的地位”可以得出德国在扩军备战,其经济的发展对欧洲国际关系构成挑战,D项正确;A、B、C项与材料无关,排除A、B、C项。故选D项。

8.A

【详解】材料反映了1914年英、法、美、德、俄日等资本主义国家的经济实力与殖民地面积不匹配的情况,美德经济实力强大,但殖民地数量少,结合所学可知,在第二次工业革命推动下,资本主义国家向帝国主义国家过渡,同时导致新老资本主国家发展程度出现分化,进而出现了帝国主义国家之间政治经济发展不平衡,这与 材料主旨相吻合,A项正确;新航路开辟使世界逐渐密切联系为一个整体,这与材料时间不符,排除B项;C项与材料主旨无关,排除C项;D项与史实不符,英国仍是殖民霸主,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】根据材料并结合所学知识可知,凡尔赛体系是在一战后战胜国对战败国掠夺的基础上建立的,也敌视社会主义,C项正确;威斯特伐利亚体系是1648年形成,结束了欧洲混战局面,奠定近代国际关系的基础,与题干信息不符,排除A项;维也纳体系1815年建立,其突出特征是大国协调,欧洲均势,与题干信息不符,排除B项;雅尔塔体系是二战后形成,其提倡不同社会制度国家之间的共处与合作,与题干信息不符,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】据材料“美国在签署条约时提出了各国自己有权决定,情况是否需要诉诸战争以实行自卫”可知,各国仍然以维护本国利益为主,《非战公约》并没有起到真正的作用,A项正确;《非战公约》并未能有效制止军备竞赛,排除B项;材料强调《非战公约》的局限性,而不是其进步意义,排除C项;材料强调《非战公约》不能有效制止战争,而不是尊重各国主权,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】国际联盟大会在运行机制上实行“全体一致”原则规定国际联盟决议必须由所有成员国一致同意方能生效,这大大限制了国际联盟的行动,D项正确;A、B两项叙述不准确,也不符合“机制”的要求,排除A项、B项;国际联盟行政院的权力过大不符合史实,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】依据材料“一战后,外国对华投资的年均增长率的变化幅度则只与美国经济周期保持一致”,可以看出一战后美国对世界经济的影响增大,D项正确;“根本变化”表述错误,排除A项;一战并未对英国造成毁灭性打击,排除B项;此时世界的金融中心仍在英国,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】通过观察表中数据,结合所学知识可知,一战前期,美国同协约国集团的贸易额迅猛增长,与同盟国成员德国和奥匈帝国的贸易额则锐减,这决定了1917年美国在参加一战时,只能选择协约国一方,表明一战期间经济利益影响美国政府决策,D项正确;材料不足以说明美国与同盟国矛盾不可调和,排除A项;随着第二次工业革命的开展,欧洲经济优势地位已逐渐丧失,排除B项;仅有贸易额的变化不能得出欧洲经济逐渐被美国控制的结论,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】结合所学知识可知,一战后期,威尔逊反对肢解德国和建立排他性经济联盟,说明美国意在维持欧洲均势,D项正确;建立世界霸权与“肢解德国 建立自私的和排他性的经济联盟都是不合适的”不符,排除A项;维护世界和平并非一战时期美国的外交目标,排除B项;援助欧洲复兴并非美国的利益需求,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】根据所学可知,国联被英、法等大国所操纵,实质上是维护凡尔赛—华盛顿体系的工具,C项正确;德国进攻苏联不属于实质,排除A项;绥靖政策强调英法等向德国法西斯妥协,但国联维护的是英法等大国的利益,排除B项;国联是一战的产物,而美国二战后才开始称霸,排除D项。故选C项。

16.(1)国家:英、法等国。

原因:战争前期美国向协约国提供了大量物资,大大增强了协约国的实力。

办法:美国总统威尔逊提出“十四点原则”。

(2)国家:美、日。

方式:在华盛顿会议上,美国拆散了英日同盟,限制了日本的海军力量;日本在中国问题上受到限制,从而为后来的美日之间的太平洋战争埋下了火种。

(3)原因:1919年巴黎和会召开,苏俄作为社会主义国家被排斥在外;美国国内强大的孤立主义势力的影响;美国夺取世界霸权的目标没有实现;英法等传统欧洲列强的抵制。

【详解】(1)国家:根据材料一中的“这一次协商国所以能大胜,全靠美国的帮助”信息可知,美国加入协约国集团对同盟国作战,加速了一战结束,再结合所学协约国相关知识可以得出材料一中的“协商国”主要是指英、法等国。

原因:结合所学知识可知,美国在第一次世界大战期间利用战争机会向双方进行军火贸易,大发战争财;在战争后期又直接加入协约国集团,向协约国提供了大量物资,大大增强了协约国的实力。

办法:根据所学知识可知,美国总统威尔逊提出的“解决武力”的办法是“十四点原则”。

(2)国家:根据材料二中的“华盛顿会议为太平洋两岸两个大国的下一场战争埋下了第一批火种”信息并结合所学可得出,列宁所指的“两个大国”是美国和日本。

方式:根据所学知识可知,在华盛顿会议上,美国拆散了英日同盟,限制了日本的海军力量,日本在中国问题上受到限制,从而为后来的美日之间的太平洋战争埋下了火种。

(3)原因:根据材料三中的“一个全球性的国际安全机制不包括美国和苏俄两个最强大的国家,这本身就是国联权力结构的严重缺陷,是国联最大的‘先天不足’”信息并结合所学可以得出,1919年巴黎和会召开时苏俄作为社会主义国家却被排斥在外,而美国却受到国内强大的孤立主义势力的影响致使美国夺取世界霸权的目标没有实现也未参加;根据材料三中的“在国联内部,英法(在一段时期内还有意大利)占有更多的权力,这也与现实的大国实力格局相悖”信息可以得出,英法等传统欧洲列强的抵制。

17.(1)背景:①世界越来越走向整体化。②各类国际机构建立为国联的建立提供了条件。③已有的国际组织不具有政治约束力。④以威尔逊为代表的政治家倡导建立国际联盟。⑤饱受战祸的各国人民渴望找到根除战争、保障持久和平的途径。

(2)原因:国联成员国的各自的实际利益不同;“全体一致”原则;国联由英法控制,采取绥靖政策。

后果:在维护和平与安全方面,各国由寄希望于国联转向自保;助长了法西斯侵略气焰,加速了二战爆发;中国的抗日斗争得不到有力支持;不利于世界反法西斯力量的团结。

【详解】(1)背景:据材料一“各国之间交往范围的日益扩大,以及人类社会互相依存程度的不断加深”得出世界越来越走向整体化;据材料一“一些国际机构便根据行业需要而建立起来”得出各类国际机构的建立为国联的建立提供了条件;据材料一“这些国际组织的工作仅限于行政事务方面,并不具有政治上的任何约束力”得出已有的国际组织不具有政治约束力;结合所学还可以从倡导者和世界人民渴望和平角度回答。

(2)原因:据材料二“最终由于各自的实际利益而未实行”得出国联成员国的各自的实际利益不同;结合所学可知,国联形成决议的“全体一致”原则,使其失去了对侵略行为采取任何有效行动的可能性,无法制止战争发生,英法则将国联作为维护自己既得利益、操纵国际事务的工具,面对侵略实行绥靖政策,更加助长了法西斯国家的侵略野心。

后果:据材料二“日本的侵略行动未能制止”得出助长了法西斯侵略气焰,加速了二战爆发;根据材料二“各国认为中国的利益不能得到国联的保障,其他国家也只有发展军事以图自保”得出在维护和平与安全方面,各国由寄希望于国联转向自保;结合所学,国联实行绥靖政策,不能采取有力措施制止侵略和支援被侵略国家,导致中国的抗日斗争得不到有力支持,不利于世界反法西斯力量的团结。

18.(1)背景:帝国主义列强海上竞争激烈;美国海军实力的增强;美国经济实力的增强;海洋战略的确立;对美洲:和太平洋控制的加强。(答出三点即可)

(2)表现:抓住机会迅速扩大海军力量;与日本妥协稳定太平洋海权态势;建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆;联合英法,重点打击德国及其海军;一战后,通过华盛顿体系获得了与老牌海军强国一-英国相等的制海权。(答出四点得满分)

【解析】(1)

背景:根据材料“ 从19世纪末至20世纪初,是帝国主义列强海上竞争的时代”得出帝国主义列强海上竞争激烈;根据材料“已成为世界经济强国的美国,通过海洋战略的确立与实施,将加勒比海变成了美国的‘内陆海’,并将美洲变成了‘美国的美洲’”得出美国海军实力的增强,美国经济实力的增强,海洋战略的确立;根据材料“在大西洋和太平洋获得了优越的战略要地,全球海洋战略体系的雏形得以建立”得出对美洲和太平洋控制的加强。

(2)

表现:根据材料“1914年7月,第一次世界大战爆发,美国一方面迅速扩大海军力量,确保后方海域,稳定太平洋海权态势”得出抓住机会迅速扩大海军力量,与日本妥协稳定太平洋海权态势;根据材料“另一方面建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆,联合英法,重点打击德国,取得大战的胜利”得出建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆,联合英法,重点打击德国及其海军;结合所学华盛顿体系的影响得出一战后,通过华盛顿体系获得了与老牌海军强国一英国相等的制海权。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体