第22课世界多极化与经济全球化 同步练习(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第22课世界多极化与经济全球化 同步练习(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 328.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-11 21:35:52 | ||

图片预览

文档简介

第22课世界多极化与经济全球化同步练习

2022——2023学年下学期高一历史部编版(2019)必修下

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.1990年,《世界历史杂志》创刊,该杂志的创立是全球史形成专业研究领域的标志之一。2006年,伦敦经济政治学院首次出版《全球史杂志》。2007年,《新全球研究》创刊。2008年,"全球史和世界史网络"创立于德国的德累斯顿。这些举措( )

A.推进了世界一体化进程 B.加强了世界各地学者间的联系

C.顺应了世界全球化发展 D.为欧美国家的决策提供了依据

2.20世纪80年代,美国和欧共体在水果、激素牛肉等农产品以及钢铁、飞机制造等工业品上的贸易摩擦频频。1980年至1985年之间,关贸总协定所有诉讼数目中有三分之一是欧共体和美国之间的诉讼。这反映出( )

A.关贸总协定无法适应新的国际形势 B.资本主义阵营开始发生分化

C.西欧国家联合提升了自身的竞争力 D.区域集团化阻碍全球化进程

3.1914-1945年,欧洲经历了历史上最可怕的噩梦,欧洲文明几乎被摧毁。“我们必须建立欧罗巴合众国!”丘吉尔在1946年苏黎世一次令人难忘的演讲中表态说。促使20世纪五六十年代欧洲走向联合的历史因素主要是( )

A.战争对国家与生命价值观的摧毁 B.马歇尔计划促进欧洲经济的恢复

C.欧洲政治和外交精英的积极努力 D.美苏争霸威胁欧洲各国国家安全

4.在经济全球化趋势加强的同时,区域经济集团化也在发展,其主要代表有( )

①国际联盟②北美自由贸易区③东南亚国家联盟④欧洲联盟

A.①②③④ B.①②③ C.②③④

5.二战后不久,联邦德国和意大利北部等欧洲各国原本落后的农村,大量资金涌入,农产品畅销西欧各国,大量农民迅速致富,出现这一现象的原因是( )

A.马歇尔计划发挥作用 B.战争结束社会稳定

C.西欧福利制度的确立 D.欧洲经济一体化的推动

6.下图所示的经济组织中,属于区域性经济集团的是( )

①北美自由贸易区标志 ②国际货币基金组织标志 ③亚太经合组织会标

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③

7.有学者认为,在20世纪上半期整体世界已经形成,但全球化处于自发阶段。二战后,联合国、国际货币基金组织、关贸总协定等出现,全球化进入自觉阶段。这一观点强调的是( )

A.二战后资本主义世界体系最终形成

B.经济合作的体系化建设取得了突破

C.大国之间关系由战时对抗走向战后合作

D.资本主义与社会主义经济联系密切

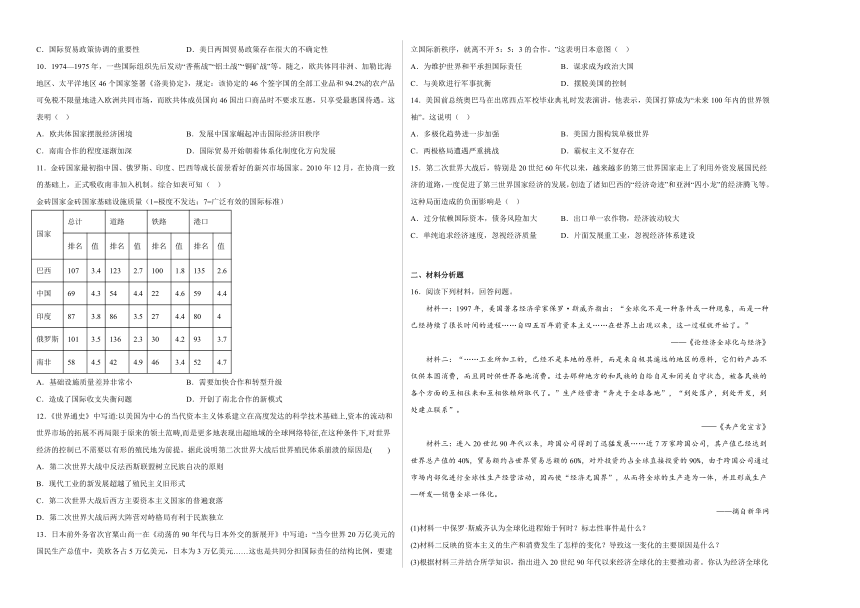

8.下表所示是世界三大区域经济集团一体化进程的比较情况。由此可知( )

A.发达国家是区域集团化的主流 B.区域差异影响着集团化的走向

C.经济全球化导致区域发展失衡 D.政治多极化加快区域经济发展

9.《世界经济学)中有这样一段文字和一列表格:“另外,假定两国政府对其实施的特定贸易政策的结果可用一定的数值来反映其满足程度,请见下表

美国\日本 自由贸易 保护主义

自由贸易 \ 10 \ 20

10 \ -10 \

保护主义 \ -10 \ -5

20 \ -5 \

此表格中的内容可用来说明( )A.自由贸易政策顺应了经济全球化的潮流 B.贸易保护主义政策不得人心

C.国际贸易政策协调的重要性 D.美日两国贸易政策存在很大的不确定性

10.1974—1975年,一些国际组织先后发动“香蕉战”“铝土战”“铜矿战”等。随之,欧共体同非洲、加勒比海地区、太平洋地区46个国家签署《洛美协定》,规定:该协定的46个签字国的全部工业品和94.2%的农产品可免税不限量地进入欧洲共同市场,而欧共体成员国向46国出口商品时不要求互惠,只享受最惠国待遇。这表明( )

A.欧共体国家摆脱经济困境 B.发展中国家崛起冲击国际经济旧秩序

C.南南合作的程度逐渐加深 D.国际贸易开始朝着体系化制度化方向发展

11.金砖国家最初指中国、俄罗斯、印度、巴西等成长前景看好的新兴市场国家。2010年12月,在协商一致的基础上,正式吸收南非加入机制。综合如表可知( )

金砖国家金砖国家基础设施质量(1=极度不发达;7=广泛有效的国际标准)

国家 总计 道路 铁路 港口

排名 值 排名 值 排名 值 排名 值

巴西 107 3.4 123 2.7 100 1.8 135 2.6

中国 69 4.3 54 4.4 22 4.6 59 4.4

印度 87 3.8 86 3.5 27 4.4 80 4

俄罗斯 101 3.5 136 2.3 30 4.2 93 3.7

南非 58 4.5 42 4.9 46 3.4 52 4.7

A.基础设施质量差异非常小 B.需要加快合作和转型升级

C.造成了国际收支失衡问题 D.开创了南北合作的新模式

12.《世界通史》中写道:以美国为中心的当代资本主义体系建立在高度发达的科学技术基础上,资本的流动和世界市场的拓展不再局限于原来的领土范畴,而是更多地表现出超地域的全球网络特征,在这种条件下,对世界经济的控制已不需要以有形的殖民地为前提。据此说明第二次世界大战后世界殖民体系崩溃的原因是( )

A.第二次世界大战中反法西斯联盟树立民族自决的原则

B.现代工业的新发展超越了殖民主义旧形式

C.第二次世界大战后西方主要资本主义国家的普遍衰落

D.第二次世界大战后两大阵营对峙格局有利于民族独立

13.日本前外务省次官粟山尚一在《动荡的90年代与日本外交的新展开》中写道:“当今世界20万亿美元的国民生产总值中,美欧各占5万亿美元,日本为3万亿美元……这也是共同分担国际责任的结构比例,要建立国际新秩序,就离不开5:5:3的合作。”这表明日本意图( )

A.为维护世界和平承担国际责任 B.谋求成为政治大国

C.与美欧进行军事抗衡 D.摆脱美国的控制

14.美国前总统奥巴马在出席西点军校毕业典礼时发表演讲,他表示,美国打算成为“未来100年内的世界领袖”。这说明( )

A.多极化趋势进一步加强 B.美国力图构筑单极世界

C.两极格局遭遇严重挑战 D.霸权主义不复存在

15.第二次世界大战后,特别是20世纪60年代以来,越来越多的第三世界国家走上了利用外资发展国民经济的道路,一度促进了第三世界国家经济的发展,创造了诸如巴西的“经济奇迹”和亚洲“四小龙”的经济腾飞等。这种局面造成的负面影响是( )

A.过分依赖国际资本,债务风险加大 B.出口单一农作物,经济波动较大

C.单纯追求经济速度,忽视经济质量 D.片面发展重工业,忽视经济体系建设

二、材料分析题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1997年,美国著名经济学家保罗·斯威齐指出:“全球化不是一种条件或一种现象,而是一种已经持续了很长时间的进程……自四五百年前资本主义……在世界上出现以来,这一过程就开始了。”

——《论经济全球化与经济》

材料二:“……工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料,它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各个方面的互相往来和互相依赖所取代了。”生产经营者“奔走于全球各地”,“到处落户,到处开发,到处建立联系”。

——《共产党宣言》

材料三:进入20世纪90年代以来,跨国公司得到了迅猛发展……近7万家跨国公司,其产值已经达到世界总产值的40%,贸易额约占世界贸易总额的60%,对外投资约占全球直接投资的90%,由于跨国公司通过市场内部化进行全球性生产经营活动,因而使“经济无国界”,从而将全球的生产连为一体,并且形成生产—研发—销售全球一体化。

——摘自新华网

(1)材料一中保罗·斯威齐认为全球化进程始于何时?标志性事件是什么?

(2)材料二反映的资本主义的生产和消费发生了怎样的变化?导致这一变化的主要原因是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出进入20世纪90年代以来经济全球化的主要推动者。你认为经济全球化迅速发展的最根本的推动力是什么?

17.史料一 单极是持久的,也是和平的。最大的危险是美国的行动太少。作为一个拥有无可争议的优势的国家,美国比任何国家更有可能轻视这一国际系统和总的挑战。但由于这一系统是围绕美国建立起来的,这就要求美国进行约束和管理,美国对挑战的反应及提出的法令越有效,这一系统将越长久和越稳定。

——[美]威廉·沃尔弗斯《稳定的单极世界》

史料二 全球化使得文化多样性面临严重威胁。全球化加剧了不同文化系统之间的紧张,在世界舞台上,每个国家和民族都期望展示自己的文化个性魅力。但是,文化发展的实际情形却是:处于强势文化一方对于弱势文化采取“文化霸权”或“文化殖民”,试图将自己的文化价值观强加于对方,结果文化的冲突就在所难免。

——《世界文化的发展特征》

(1)根据史料一,概括作者的主张,谈谈你对这种观点的认识。

(2)根据史料二,指出当今世界文化多样性面临的威胁和原因。

18.史料一 中国作为世界上最大的发展中国家,在1997年亚洲金融危机时保持人民币不贬值,对亚洲和整个世界经济的稳定与发展做出了贡献。面对2007年爆发的国际金融危机,中国宣布拨款1000万美元设立亚太经合组织合作基金,用于鼓励和支持中国相关部门和企业参与APEC经济技术合作。2009年,中国的国内生产总值上升为世界第三,2010年则上升为世界第二,对恢复世界经济的发展做出了贡献。

——徐蓝《世界近现代史》

史料二 人类社会正处在大发展大变革大调整时期……让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享。

——习近平《共同构建人类命运共同体》

史料三 “冷战”结束后,美国政府多次公开提及建立“世界新秩序”的设想,并认为维护美国的领导地位是“建立新秩序”的“首要原则”。

(1)根据史料一,指出中国在两次金融危机中采取的措施。

(2)史料二中的“大变革大调整”指的是当今世界哪些发展趋势?

(3)史料三中的“世界新秩序”和史料二中的“人类命运共同体”有什么本质区别?你认为目前应该如何构建新型的国际关系?

参考答案:

1.C

【详解】据材料“1990年,《世界历史杂志》创刊,该杂志的创立是全球史形成专业研究领域的标志之一。2006年,伦敦经济政治学院首次出版《全球史杂志》。2007年,《新全球研究》创刊。2008年,‘全球史和世界史网络’创立于德国的德累斯顿”并结合所学可知,20世纪90年代经济全球化趋势加强,在此背景下,这些世界史杂志或机构在1990年以来陆续成立,并以研究全球史为主导,顺应了经济全球化的需要,C项正确;材料没有体现这些杂志或机构对世界格局的影响,排除A项;这些机构为全球世界史学者提供了平台,但材料并没有反映学者间的联系得到加强,排除B项;D项是这些机构的目的,目的是否达到,材料无法体现,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】根据材料“20世纪80年代,美国与欧共体......贸易摩擦频繁......关贸总协定所有诉讼数目中有三分之一是欧共体和美国之间的诉讼”及所学知识,可得知随着欧共体经济的发展,在国际市场上与美国的竞争越来越激烈,西欧国家联合提升了自身的竞争力,C项正确;材料没有涉及关贸总协定是否能够高效解决国际贸易纠纷,排除A项;20世纪60年代以后,随着欧洲和日本经济的发展,以美国为首的西方阵营逐渐分化,排除B项;欧共体与美国存在贸易摩擦,并不能说明区域集团化阻碍全球化进程,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】根据材料“1914-1945年,欧洲经历了历中上最可怕的噩梦,欧洲文明几乎被摧毁”并结合所学知识可知,促使20世纪五六十年代欧洲走向联合的历史因素是战争对国家与生命价值观的摧毁,A项正确;马歇尔计划于1947年7月正式启动,与丘吉尔1946年演说的时间不符,排除B项;欧洲政治和外交精英的积极努力是欧洲走向联合的现实因素,不是历史因素,排除C项;美苏争霸威胁欧洲各国国家安全是欧洲走向联合的现实因素,不是历史因素,排除D项。故选A项。

【解题思路】

4.C

【详解】根据所学可知,②北美自由贸易区、③东南亚国家联盟、④欧洲联盟都是当今的区域经济合作组织,C项正确;国联是一战后建立的一个国际机构,排除ABD项。故选C项。

5.D

【详解】根据材料“二战后不久,联邦德国和意大利北部等欧洲各国原本落后的农村,大量资金涌入,农产品畅销西欧各国,大量农民迅速致富”及所学可知,1967年欧共体成立后,促成了成员国在农业生产方面的机械化,使农民收入大大增加,说明欧洲经济一体化推动了欧洲农村经济的发展,D项正确;马歇尔计划发挥作用的时间主要是在20世纪四五十年代,不符合题意,排除A项;二战后因美苏冷战的影响,德国分裂为两个国家,东德与西德的关系比较紧张,排除B项;二战后,西欧主要资本主义国家确立了福利制度并不断发展完善,材料强调的是欧洲农村经济的发展,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】根据所学知识北美自由贸易区、亚太经合组织属于区域型经济集团,①③符合题意,D项正确;国际货币基金组织属于国际性金融组织,②不符合题意,排除ABC项。故选D项。

7.B

【详解】联合国、国际货币基金组织、关税与贸易总协定等一系列国际组织出现,有力地推动经济合作的体系化,反映了世界经济体系化和制度化的发展方向,B项正确;资本主义世界体系最终形成是在19世纪末20世纪初,排除A项;第二次世界大战后,“冷战”兴起,美苏开始走向全面对抗而非合作,美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾冲突日益加剧,排除CD两项。故选B项。

8.B

【详解】据表格内容可知,亚太经济合作组织、北美自由贸易区、欧共体在合作趋势、一体化程度、国家主权等方面存在差异,这与区域经济发展差异密切相关,B项正确。材料无法体现发达国家在区域集团化发展趋势中的主导地位,排除A项;材料只能体现经济区域集团化的发展差异,而非体现经济全球化与区域发展的关系,排除C项;经济的发展会推动政治朝着多极化的方向发展,另外,材料没说明政治多极化与经济发展的关系,与主旨不符,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】材料体现了国家之间的经贸政策的选择带来的影响。从表格中可以看出,美日不可能实行完全相同的贸易政策,对同样的贸易政策“满足程度”也不相同,这体现了国际贸易政策协调的重要性,C项正确;A项都以偏概全,A项只是体现了自由贸易政策,没有体现贸易保护主义,排除A项;D项从材料信息难以看出,排除D项;材料是“假定两国的商贸政策“,而不是真正的两国政策,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】发展中国家出口原材料和农产品,材料中发动“香蕉战”“铝土战”“铜矿战”等是发展中国家要求打破国际经济旧秩序的体现,欧共体与46个国家签署协定说明这些活动取得了一定成效,由此证明发展中国家崛起冲击国际经济旧秩序,B项正确;材料内容不能说明欧共体国家面临经济困境,排除A项;材料反映的是南北合作,不是南南合作,排除C项;材料仅反映了发展中国家对国际经济旧秩序的冲击,不能说明国际贸易朝着体系化制度化方向发展,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据材料可以看出金砖国家的成员国中各国的基础设施存在差距,因此应该加强合作,实现转型升级,B项正确;根据材料中五国的总计排名,说明当时的基础设施质量差异较大,排除A项;金砖国家不代表国际社会,不会造成国际收支失衡问题,排除C项;金砖国家并不是第一次南北合作模式,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】由材料可知第二次世界大战后资本主义和现代工业文明的新发展更多地表现出全球化趋势,对世界市场的需要已经超越了殖民主义的旧形式,这是导致世界殖民体系崩溃的原因之一,B项正确;民族自决原则在第一次世界大战后就已经明确提出,且材料并未提及,排除A项;西方资本主义国家的普遍衰落和两大阵营的对峙尽管也是世界殖民体系崩溃的原因,但材料中没有体现,排除C、D两项。故选B项。

13.B

【详解】依据材料“当今世界20万亿美元的国民生产总值中,美欧各占5万亿美元,日本为3万亿美元……这也是共同分担国际责任的结构比例,要建立国际新秩序,就离不开5:5:3的合作”可知,反映了日本要求建立与其经济实力相匹配的国际秩序,说明日本随着经济实力的增强,企图谋求政治大国的地位,B项正确;维护世界和平承担国际责任是表面现象,其根本意图是日本企图谋求政治大国的地位,排除A项;材料涉及的是日本的外交,没有涉及日本与美欧进行军事抗衡,排除C项;材料信息反映的是日本企图谋求政治大国的地位,而非摆脱美国的控制,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】根据题意可知,冷战之后美国的确是在力图构筑单极世界,美国打算成为“未来100年内的世界领袖”,B项正确;材料反映美国主张建立单极世界,不是多极化趋势进一步加强,排除A项;苏联解体,两极格局瓦解,排除C项;美国是当今世界霸权主义国家,排除D项。故选B项。

15.A

【详解】根据“越来越多的第三世界国家走上了利用外资发展国民经济的道路”可知第二次世界大战后,一些国家过分依赖外资,造成还款压力增大,从而造成严重的金融风险,所以负面影响是过分依赖国际资本,债务风险加大,A项正确;这种局面造成的负面影响是过分依赖国际资本,BCD项与依赖国际资本的描述不符,排除。故选A项。

16.(1)时间:15、16世纪。事件:新航路开辟。

(2)变化:从自给自足和闭关自守状态向世界性、相互依赖性转变。(意思相近即可)原因:工业革命的推动。

(3)推动者:跨国公司和各种国际组织。推动力:生产力的发展。

【详解】(1)时间:根据材料“自四五百年前资本主义……在世界上出现以来,这一过程就开始了”,并结合所学知识可知,保罗·斯威齐认为全球化进程始于15、16世纪。

事件:根据所学知识可知,全球化进程开始的标志性事件是新航路开辟。

(2)变化:根据材料“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各个方面的互相往来和互相依赖所取代了。”并结合所学知识可知,资本主义的生产和消费从自给自足和闭关自守状态向世界性、相互依赖性转变。

原因:根据所学知识可知,导致这一变化的主要原因是:工业革命的推动。

(3)推动者:根据材料“进入20世纪90年代以来,跨国公司得到了迅猛发展”,“从而将全球的生产连为一体,并且形成生产—研发—销售全球一体化。”并结合所学知识可知,进入20世纪90年代以来经济全球化的主要推动者是跨国公司和各种国际组织。

推动力:根据所学知识可知,经济全球化迅速发展的最根本的推动力是生产力的发展。

17.(1)主张:建立由美国主导的单极世界。

认识:单极世界违背各国人民的意愿和利益,不利于建立公正合理的国际新秩序。

(2)威胁:“文化霸权”或“文化殖民”。

原因:全球化,霸权主义,强权政治。

【解析】(1)

主张:根据材料“但由于这一系统是围绕美国建立起来的,这就要求美国进行约束和管理”可归纳出建立由美国主导的单极世界。认识:结合所学知识可知,单极世界违背各国人民的意愿和利益,不利于建立公正合理的国际新秩序。

(2)

威胁:根据材料“处于强势文化一方对于弱势文化采取‘文化霸权’或‘文化殖民’”可归纳出“文化霸权”或“文化殖民”。原因:根据材料“全球化使得文化多样性面临严重威胁”“试图将自己的文化价值观强加于对方”和所学知识可知,原因是全球化,霸权主义,强权政治。

18.(1)坚持人民币不贬值;设立合作基金。

(2)世界多极化(政治多极化)、经济全球化。

(3)区别:“人类命运共同体”的目的在于合作共赢,“世界新秩序”目的在于称霸世界。

措施:世界各国要加强团结合作(加强经济文化交流);遵守和平共处五项原则;反对霸权主义。

【详解】(1)根据材料“中国作为世界上最大的发展中国家,在1997年亚洲金融危机时保持人民币不贬值,对亚洲和整个世界经济的稳定与发展做出了贡献。”可知,面对金融危机,中国坚持人民币不贬值;根据材料“面对2007年爆发的国际金融危机,中国宣布拨款1000万美元设立亚太经合组织合作基金,用于鼓励和支持中国相关部门和企业参与APEC经济技术合作。”可知,面对金融危机,中国设立合作基金应对危机。

(2)根据材料“人类社会正处在大发展大变革大调整时期……让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享。”可知,“大变革大调整”指的是世界多极化(政治多极化)、经济全球化。

(3)区别:根据材料“让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享。”可知,“人类命运共同体”的目的在于合作共赢;根据材料“‘冷战’结束后,美国政府多次公开提及建立‘世界新秩序’的设想,并认为维护美国的领导地位是‘建立新秩序’的‘首要原则’。”可知,“世界新秩序”目的在于称霸世界。措施:结合所学知识及现今世界发展趋势,构建新型的国际关系需要世界各国要加强团结合作(加强经济文化交流),遵守和平共处五项原则,同时反对霸权主义和强权政治。

2022——2023学年下学期高一历史部编版(2019)必修下

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.1990年,《世界历史杂志》创刊,该杂志的创立是全球史形成专业研究领域的标志之一。2006年,伦敦经济政治学院首次出版《全球史杂志》。2007年,《新全球研究》创刊。2008年,"全球史和世界史网络"创立于德国的德累斯顿。这些举措( )

A.推进了世界一体化进程 B.加强了世界各地学者间的联系

C.顺应了世界全球化发展 D.为欧美国家的决策提供了依据

2.20世纪80年代,美国和欧共体在水果、激素牛肉等农产品以及钢铁、飞机制造等工业品上的贸易摩擦频频。1980年至1985年之间,关贸总协定所有诉讼数目中有三分之一是欧共体和美国之间的诉讼。这反映出( )

A.关贸总协定无法适应新的国际形势 B.资本主义阵营开始发生分化

C.西欧国家联合提升了自身的竞争力 D.区域集团化阻碍全球化进程

3.1914-1945年,欧洲经历了历史上最可怕的噩梦,欧洲文明几乎被摧毁。“我们必须建立欧罗巴合众国!”丘吉尔在1946年苏黎世一次令人难忘的演讲中表态说。促使20世纪五六十年代欧洲走向联合的历史因素主要是( )

A.战争对国家与生命价值观的摧毁 B.马歇尔计划促进欧洲经济的恢复

C.欧洲政治和外交精英的积极努力 D.美苏争霸威胁欧洲各国国家安全

4.在经济全球化趋势加强的同时,区域经济集团化也在发展,其主要代表有( )

①国际联盟②北美自由贸易区③东南亚国家联盟④欧洲联盟

A.①②③④ B.①②③ C.②③④

5.二战后不久,联邦德国和意大利北部等欧洲各国原本落后的农村,大量资金涌入,农产品畅销西欧各国,大量农民迅速致富,出现这一现象的原因是( )

A.马歇尔计划发挥作用 B.战争结束社会稳定

C.西欧福利制度的确立 D.欧洲经济一体化的推动

6.下图所示的经济组织中,属于区域性经济集团的是( )

①北美自由贸易区标志 ②国际货币基金组织标志 ③亚太经合组织会标

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③

7.有学者认为,在20世纪上半期整体世界已经形成,但全球化处于自发阶段。二战后,联合国、国际货币基金组织、关贸总协定等出现,全球化进入自觉阶段。这一观点强调的是( )

A.二战后资本主义世界体系最终形成

B.经济合作的体系化建设取得了突破

C.大国之间关系由战时对抗走向战后合作

D.资本主义与社会主义经济联系密切

8.下表所示是世界三大区域经济集团一体化进程的比较情况。由此可知( )

A.发达国家是区域集团化的主流 B.区域差异影响着集团化的走向

C.经济全球化导致区域发展失衡 D.政治多极化加快区域经济发展

9.《世界经济学)中有这样一段文字和一列表格:“另外,假定两国政府对其实施的特定贸易政策的结果可用一定的数值来反映其满足程度,请见下表

美国\日本 自由贸易 保护主义

自由贸易 \ 10 \ 20

10 \ -10 \

保护主义 \ -10 \ -5

20 \ -5 \

此表格中的内容可用来说明( )A.自由贸易政策顺应了经济全球化的潮流 B.贸易保护主义政策不得人心

C.国际贸易政策协调的重要性 D.美日两国贸易政策存在很大的不确定性

10.1974—1975年,一些国际组织先后发动“香蕉战”“铝土战”“铜矿战”等。随之,欧共体同非洲、加勒比海地区、太平洋地区46个国家签署《洛美协定》,规定:该协定的46个签字国的全部工业品和94.2%的农产品可免税不限量地进入欧洲共同市场,而欧共体成员国向46国出口商品时不要求互惠,只享受最惠国待遇。这表明( )

A.欧共体国家摆脱经济困境 B.发展中国家崛起冲击国际经济旧秩序

C.南南合作的程度逐渐加深 D.国际贸易开始朝着体系化制度化方向发展

11.金砖国家最初指中国、俄罗斯、印度、巴西等成长前景看好的新兴市场国家。2010年12月,在协商一致的基础上,正式吸收南非加入机制。综合如表可知( )

金砖国家金砖国家基础设施质量(1=极度不发达;7=广泛有效的国际标准)

国家 总计 道路 铁路 港口

排名 值 排名 值 排名 值 排名 值

巴西 107 3.4 123 2.7 100 1.8 135 2.6

中国 69 4.3 54 4.4 22 4.6 59 4.4

印度 87 3.8 86 3.5 27 4.4 80 4

俄罗斯 101 3.5 136 2.3 30 4.2 93 3.7

南非 58 4.5 42 4.9 46 3.4 52 4.7

A.基础设施质量差异非常小 B.需要加快合作和转型升级

C.造成了国际收支失衡问题 D.开创了南北合作的新模式

12.《世界通史》中写道:以美国为中心的当代资本主义体系建立在高度发达的科学技术基础上,资本的流动和世界市场的拓展不再局限于原来的领土范畴,而是更多地表现出超地域的全球网络特征,在这种条件下,对世界经济的控制已不需要以有形的殖民地为前提。据此说明第二次世界大战后世界殖民体系崩溃的原因是( )

A.第二次世界大战中反法西斯联盟树立民族自决的原则

B.现代工业的新发展超越了殖民主义旧形式

C.第二次世界大战后西方主要资本主义国家的普遍衰落

D.第二次世界大战后两大阵营对峙格局有利于民族独立

13.日本前外务省次官粟山尚一在《动荡的90年代与日本外交的新展开》中写道:“当今世界20万亿美元的国民生产总值中,美欧各占5万亿美元,日本为3万亿美元……这也是共同分担国际责任的结构比例,要建立国际新秩序,就离不开5:5:3的合作。”这表明日本意图( )

A.为维护世界和平承担国际责任 B.谋求成为政治大国

C.与美欧进行军事抗衡 D.摆脱美国的控制

14.美国前总统奥巴马在出席西点军校毕业典礼时发表演讲,他表示,美国打算成为“未来100年内的世界领袖”。这说明( )

A.多极化趋势进一步加强 B.美国力图构筑单极世界

C.两极格局遭遇严重挑战 D.霸权主义不复存在

15.第二次世界大战后,特别是20世纪60年代以来,越来越多的第三世界国家走上了利用外资发展国民经济的道路,一度促进了第三世界国家经济的发展,创造了诸如巴西的“经济奇迹”和亚洲“四小龙”的经济腾飞等。这种局面造成的负面影响是( )

A.过分依赖国际资本,债务风险加大 B.出口单一农作物,经济波动较大

C.单纯追求经济速度,忽视经济质量 D.片面发展重工业,忽视经济体系建设

二、材料分析题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1997年,美国著名经济学家保罗·斯威齐指出:“全球化不是一种条件或一种现象,而是一种已经持续了很长时间的进程……自四五百年前资本主义……在世界上出现以来,这一过程就开始了。”

——《论经济全球化与经济》

材料二:“……工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料,它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各个方面的互相往来和互相依赖所取代了。”生产经营者“奔走于全球各地”,“到处落户,到处开发,到处建立联系”。

——《共产党宣言》

材料三:进入20世纪90年代以来,跨国公司得到了迅猛发展……近7万家跨国公司,其产值已经达到世界总产值的40%,贸易额约占世界贸易总额的60%,对外投资约占全球直接投资的90%,由于跨国公司通过市场内部化进行全球性生产经营活动,因而使“经济无国界”,从而将全球的生产连为一体,并且形成生产—研发—销售全球一体化。

——摘自新华网

(1)材料一中保罗·斯威齐认为全球化进程始于何时?标志性事件是什么?

(2)材料二反映的资本主义的生产和消费发生了怎样的变化?导致这一变化的主要原因是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出进入20世纪90年代以来经济全球化的主要推动者。你认为经济全球化迅速发展的最根本的推动力是什么?

17.史料一 单极是持久的,也是和平的。最大的危险是美国的行动太少。作为一个拥有无可争议的优势的国家,美国比任何国家更有可能轻视这一国际系统和总的挑战。但由于这一系统是围绕美国建立起来的,这就要求美国进行约束和管理,美国对挑战的反应及提出的法令越有效,这一系统将越长久和越稳定。

——[美]威廉·沃尔弗斯《稳定的单极世界》

史料二 全球化使得文化多样性面临严重威胁。全球化加剧了不同文化系统之间的紧张,在世界舞台上,每个国家和民族都期望展示自己的文化个性魅力。但是,文化发展的实际情形却是:处于强势文化一方对于弱势文化采取“文化霸权”或“文化殖民”,试图将自己的文化价值观强加于对方,结果文化的冲突就在所难免。

——《世界文化的发展特征》

(1)根据史料一,概括作者的主张,谈谈你对这种观点的认识。

(2)根据史料二,指出当今世界文化多样性面临的威胁和原因。

18.史料一 中国作为世界上最大的发展中国家,在1997年亚洲金融危机时保持人民币不贬值,对亚洲和整个世界经济的稳定与发展做出了贡献。面对2007年爆发的国际金融危机,中国宣布拨款1000万美元设立亚太经合组织合作基金,用于鼓励和支持中国相关部门和企业参与APEC经济技术合作。2009年,中国的国内生产总值上升为世界第三,2010年则上升为世界第二,对恢复世界经济的发展做出了贡献。

——徐蓝《世界近现代史》

史料二 人类社会正处在大发展大变革大调整时期……让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享。

——习近平《共同构建人类命运共同体》

史料三 “冷战”结束后,美国政府多次公开提及建立“世界新秩序”的设想,并认为维护美国的领导地位是“建立新秩序”的“首要原则”。

(1)根据史料一,指出中国在两次金融危机中采取的措施。

(2)史料二中的“大变革大调整”指的是当今世界哪些发展趋势?

(3)史料三中的“世界新秩序”和史料二中的“人类命运共同体”有什么本质区别?你认为目前应该如何构建新型的国际关系?

参考答案:

1.C

【详解】据材料“1990年,《世界历史杂志》创刊,该杂志的创立是全球史形成专业研究领域的标志之一。2006年,伦敦经济政治学院首次出版《全球史杂志》。2007年,《新全球研究》创刊。2008年,‘全球史和世界史网络’创立于德国的德累斯顿”并结合所学可知,20世纪90年代经济全球化趋势加强,在此背景下,这些世界史杂志或机构在1990年以来陆续成立,并以研究全球史为主导,顺应了经济全球化的需要,C项正确;材料没有体现这些杂志或机构对世界格局的影响,排除A项;这些机构为全球世界史学者提供了平台,但材料并没有反映学者间的联系得到加强,排除B项;D项是这些机构的目的,目的是否达到,材料无法体现,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】根据材料“20世纪80年代,美国与欧共体......贸易摩擦频繁......关贸总协定所有诉讼数目中有三分之一是欧共体和美国之间的诉讼”及所学知识,可得知随着欧共体经济的发展,在国际市场上与美国的竞争越来越激烈,西欧国家联合提升了自身的竞争力,C项正确;材料没有涉及关贸总协定是否能够高效解决国际贸易纠纷,排除A项;20世纪60年代以后,随着欧洲和日本经济的发展,以美国为首的西方阵营逐渐分化,排除B项;欧共体与美国存在贸易摩擦,并不能说明区域集团化阻碍全球化进程,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】根据材料“1914-1945年,欧洲经历了历中上最可怕的噩梦,欧洲文明几乎被摧毁”并结合所学知识可知,促使20世纪五六十年代欧洲走向联合的历史因素是战争对国家与生命价值观的摧毁,A项正确;马歇尔计划于1947年7月正式启动,与丘吉尔1946年演说的时间不符,排除B项;欧洲政治和外交精英的积极努力是欧洲走向联合的现实因素,不是历史因素,排除C项;美苏争霸威胁欧洲各国国家安全是欧洲走向联合的现实因素,不是历史因素,排除D项。故选A项。

【解题思路】

4.C

【详解】根据所学可知,②北美自由贸易区、③东南亚国家联盟、④欧洲联盟都是当今的区域经济合作组织,C项正确;国联是一战后建立的一个国际机构,排除ABD项。故选C项。

5.D

【详解】根据材料“二战后不久,联邦德国和意大利北部等欧洲各国原本落后的农村,大量资金涌入,农产品畅销西欧各国,大量农民迅速致富”及所学可知,1967年欧共体成立后,促成了成员国在农业生产方面的机械化,使农民收入大大增加,说明欧洲经济一体化推动了欧洲农村经济的发展,D项正确;马歇尔计划发挥作用的时间主要是在20世纪四五十年代,不符合题意,排除A项;二战后因美苏冷战的影响,德国分裂为两个国家,东德与西德的关系比较紧张,排除B项;二战后,西欧主要资本主义国家确立了福利制度并不断发展完善,材料强调的是欧洲农村经济的发展,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】根据所学知识北美自由贸易区、亚太经合组织属于区域型经济集团,①③符合题意,D项正确;国际货币基金组织属于国际性金融组织,②不符合题意,排除ABC项。故选D项。

7.B

【详解】联合国、国际货币基金组织、关税与贸易总协定等一系列国际组织出现,有力地推动经济合作的体系化,反映了世界经济体系化和制度化的发展方向,B项正确;资本主义世界体系最终形成是在19世纪末20世纪初,排除A项;第二次世界大战后,“冷战”兴起,美苏开始走向全面对抗而非合作,美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾冲突日益加剧,排除CD两项。故选B项。

8.B

【详解】据表格内容可知,亚太经济合作组织、北美自由贸易区、欧共体在合作趋势、一体化程度、国家主权等方面存在差异,这与区域经济发展差异密切相关,B项正确。材料无法体现发达国家在区域集团化发展趋势中的主导地位,排除A项;材料只能体现经济区域集团化的发展差异,而非体现经济全球化与区域发展的关系,排除C项;经济的发展会推动政治朝着多极化的方向发展,另外,材料没说明政治多极化与经济发展的关系,与主旨不符,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】材料体现了国家之间的经贸政策的选择带来的影响。从表格中可以看出,美日不可能实行完全相同的贸易政策,对同样的贸易政策“满足程度”也不相同,这体现了国际贸易政策协调的重要性,C项正确;A项都以偏概全,A项只是体现了自由贸易政策,没有体现贸易保护主义,排除A项;D项从材料信息难以看出,排除D项;材料是“假定两国的商贸政策“,而不是真正的两国政策,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】发展中国家出口原材料和农产品,材料中发动“香蕉战”“铝土战”“铜矿战”等是发展中国家要求打破国际经济旧秩序的体现,欧共体与46个国家签署协定说明这些活动取得了一定成效,由此证明发展中国家崛起冲击国际经济旧秩序,B项正确;材料内容不能说明欧共体国家面临经济困境,排除A项;材料反映的是南北合作,不是南南合作,排除C项;材料仅反映了发展中国家对国际经济旧秩序的冲击,不能说明国际贸易朝着体系化制度化方向发展,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据材料可以看出金砖国家的成员国中各国的基础设施存在差距,因此应该加强合作,实现转型升级,B项正确;根据材料中五国的总计排名,说明当时的基础设施质量差异较大,排除A项;金砖国家不代表国际社会,不会造成国际收支失衡问题,排除C项;金砖国家并不是第一次南北合作模式,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】由材料可知第二次世界大战后资本主义和现代工业文明的新发展更多地表现出全球化趋势,对世界市场的需要已经超越了殖民主义的旧形式,这是导致世界殖民体系崩溃的原因之一,B项正确;民族自决原则在第一次世界大战后就已经明确提出,且材料并未提及,排除A项;西方资本主义国家的普遍衰落和两大阵营的对峙尽管也是世界殖民体系崩溃的原因,但材料中没有体现,排除C、D两项。故选B项。

13.B

【详解】依据材料“当今世界20万亿美元的国民生产总值中,美欧各占5万亿美元,日本为3万亿美元……这也是共同分担国际责任的结构比例,要建立国际新秩序,就离不开5:5:3的合作”可知,反映了日本要求建立与其经济实力相匹配的国际秩序,说明日本随着经济实力的增强,企图谋求政治大国的地位,B项正确;维护世界和平承担国际责任是表面现象,其根本意图是日本企图谋求政治大国的地位,排除A项;材料涉及的是日本的外交,没有涉及日本与美欧进行军事抗衡,排除C项;材料信息反映的是日本企图谋求政治大国的地位,而非摆脱美国的控制,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】根据题意可知,冷战之后美国的确是在力图构筑单极世界,美国打算成为“未来100年内的世界领袖”,B项正确;材料反映美国主张建立单极世界,不是多极化趋势进一步加强,排除A项;苏联解体,两极格局瓦解,排除C项;美国是当今世界霸权主义国家,排除D项。故选B项。

15.A

【详解】根据“越来越多的第三世界国家走上了利用外资发展国民经济的道路”可知第二次世界大战后,一些国家过分依赖外资,造成还款压力增大,从而造成严重的金融风险,所以负面影响是过分依赖国际资本,债务风险加大,A项正确;这种局面造成的负面影响是过分依赖国际资本,BCD项与依赖国际资本的描述不符,排除。故选A项。

16.(1)时间:15、16世纪。事件:新航路开辟。

(2)变化:从自给自足和闭关自守状态向世界性、相互依赖性转变。(意思相近即可)原因:工业革命的推动。

(3)推动者:跨国公司和各种国际组织。推动力:生产力的发展。

【详解】(1)时间:根据材料“自四五百年前资本主义……在世界上出现以来,这一过程就开始了”,并结合所学知识可知,保罗·斯威齐认为全球化进程始于15、16世纪。

事件:根据所学知识可知,全球化进程开始的标志性事件是新航路开辟。

(2)变化:根据材料“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各个方面的互相往来和互相依赖所取代了。”并结合所学知识可知,资本主义的生产和消费从自给自足和闭关自守状态向世界性、相互依赖性转变。

原因:根据所学知识可知,导致这一变化的主要原因是:工业革命的推动。

(3)推动者:根据材料“进入20世纪90年代以来,跨国公司得到了迅猛发展”,“从而将全球的生产连为一体,并且形成生产—研发—销售全球一体化。”并结合所学知识可知,进入20世纪90年代以来经济全球化的主要推动者是跨国公司和各种国际组织。

推动力:根据所学知识可知,经济全球化迅速发展的最根本的推动力是生产力的发展。

17.(1)主张:建立由美国主导的单极世界。

认识:单极世界违背各国人民的意愿和利益,不利于建立公正合理的国际新秩序。

(2)威胁:“文化霸权”或“文化殖民”。

原因:全球化,霸权主义,强权政治。

【解析】(1)

主张:根据材料“但由于这一系统是围绕美国建立起来的,这就要求美国进行约束和管理”可归纳出建立由美国主导的单极世界。认识:结合所学知识可知,单极世界违背各国人民的意愿和利益,不利于建立公正合理的国际新秩序。

(2)

威胁:根据材料“处于强势文化一方对于弱势文化采取‘文化霸权’或‘文化殖民’”可归纳出“文化霸权”或“文化殖民”。原因:根据材料“全球化使得文化多样性面临严重威胁”“试图将自己的文化价值观强加于对方”和所学知识可知,原因是全球化,霸权主义,强权政治。

18.(1)坚持人民币不贬值;设立合作基金。

(2)世界多极化(政治多极化)、经济全球化。

(3)区别:“人类命运共同体”的目的在于合作共赢,“世界新秩序”目的在于称霸世界。

措施:世界各国要加强团结合作(加强经济文化交流);遵守和平共处五项原则;反对霸权主义。

【详解】(1)根据材料“中国作为世界上最大的发展中国家,在1997年亚洲金融危机时保持人民币不贬值,对亚洲和整个世界经济的稳定与发展做出了贡献。”可知,面对金融危机,中国坚持人民币不贬值;根据材料“面对2007年爆发的国际金融危机,中国宣布拨款1000万美元设立亚太经合组织合作基金,用于鼓励和支持中国相关部门和企业参与APEC经济技术合作。”可知,面对金融危机,中国设立合作基金应对危机。

(2)根据材料“人类社会正处在大发展大变革大调整时期……让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享。”可知,“大变革大调整”指的是世界多极化(政治多极化)、经济全球化。

(3)区别:根据材料“让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享。”可知,“人类命运共同体”的目的在于合作共赢;根据材料“‘冷战’结束后,美国政府多次公开提及建立‘世界新秩序’的设想,并认为维护美国的领导地位是‘建立新秩序’的‘首要原则’。”可知,“世界新秩序”目的在于称霸世界。措施:结合所学知识及现今世界发展趋势,构建新型的国际关系需要世界各国要加强团结合作(加强经济文化交流),遵守和平共处五项原则,同时反对霸权主义和强权政治。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体