12.《拿来主义》同步练习 (含答案)2022——2023学年高中语文部编版必修上

文档属性

| 名称 | 12.《拿来主义》同步练习 (含答案)2022——2023学年高中语文部编版必修上 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 36.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-11 22:00:43 | ||

图片预览

文档简介

部编版高中语文必修上《拿来主义》同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )

A.自诩(xǔ) 吝啬(lìn) 倘使(tǎng) 礼尚往来(shàng)

B.譬如(bì) 蹩进(bié) 糟粕(pò) 勃然大怒(bó)

C.国粹(chuì) 孱头(càn) 徘徊(huí) 残羹冷炙(gēng)

D.脑髓(suǐ) 玄虚(xuán) 魂灵(hún) 冠冕堂皇(guàn)

2.下列词语没有错别字的一项是( )

A.辨别 摩登 羡幕 鞠躬尽瘁

B.欣然 倘若 蹩脚 高屋建瓴

C.挖掘 磕头 针炙 呼天抢地

D.烟俱 鼓吹 糟粕 默守成规

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( )

①近几年,我国森林病虫害年发生面积都在1亿亩左右, 非常严峻。

②以美国的标准要求中国企业家和富人 苛刻了一些。

③最新调查显示,德国五分之一的企业在圣诞节庆祝活动方面表现过于 ,而企业老板说绝不会在培训员工方面 金钱。

A.形式 不免 吝啬 吝惜 B.形势 未免 吝啬 吝惜

C.形式 未免 吝惜 吝啬 D.形势 不免 吝惜 吝啬

4.下列各句中,加点的成语(含熟语)使用正确的一项是( )

A.他们使用的复习资料是两年前编写的,题型陈旧,毫无新意,这种残羹冷炙是很难保证复习质量的。

B.在见诸报端的受贿贪官中,“礼尚往来”是最常用的借口,而诸如中秋、春节、生日之类的日子,都是非常好的时间“载体”。

C.装修也是一门很专业的学问,外表的冠冕堂皇未必就不会出现有害因素,如线路零乱、甲醛超标等。

D.他在平时的学习中十分粗心,往往不管三七二十一,虽然做题步骤对了,但结果却常常是错误的。

5.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.中学教材刻意“去鲁迅化”,不仅会抽空民族精神,还会浅薄、无知,在任何时代,中国人都需要鲁迅,以反思历史,反思自己并观照现实。

B.鲁迅的“拿来主义”主张对传统文化要动脑子,有眼光,自己去“拿来”,实际上也是对“全盘西化”的间接批评,不能一味地否定传统文化。

C.不仅鲁迅的文学作品成为中国20世纪文学经典,而且已经成为世界文学经典。这些作品反映了20世纪中国人的精神世界、时代气质和文化心理结构。

D.很多同学都深切地说,自己体会到了鲁迅为了拯救国民灵魂而不惜呐喊、勇往直前的奋斗精神,以及他胸中深广的忧愤和“我以我血荐轩辕”的无悔的热爱。

6.把下面五句话按顺序填入横线处,成为语意连贯的一段话,其中最恰当的一项是( )

有一个值得注意的问题,鲁迅先生在《拿来主义》一文中的本意是我们不但要从“西方”拿来,__________。__________,__________,__________,__________。虽然现在拿来的已不是鸦片、枪炮和香粉,换了一些诸如西医、西学之类的新东西,但是他们总是错误地认为国外的一切东西都比国内的好。

①他们把鲁迅先生的本意理解为单纯地批评“全盘西化”

②还要从“传统”拿来,是两个方面的含义

③现在很多人也讲“拿来主义”,只不过总是从“西方”拿来

④然而很多人对此的理解却失之偏颇

⑤而忽视甚至忘记了还应该从“传统”中拿来

A.②④①③⑤ B.①②③④⑤ C.②①④⑤③ D.①②④⑤③

二、论述类文本阅读

阅读语段,完成各题。

拿来主义

①中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”;还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进“象征主义”,此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

②但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

③当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用。但是,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

④这种奖赏,不要误解为“抛来”的东西,这是“抛给”的, 说得冠冕些,可以称之为“送来”,我在这里不想举出实例。

⑤我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

⑥但我们被“送来”的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。

⑦所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

⑧他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在毛厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄“出售存膏,售完即止”的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,“拿来主义”怕未免有些危机。

⑨譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。“拿来主义”者是全不这样的。

⑩总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

六月四日

7.本文的作者是______________。

8.下列关于本文的解说,不正确的一项是( )

A.文章具有较强的现实针对性,思考深入广泛又有超越性。

B.文章对复杂思潮使用简括法,体现出判断力和表现才能。

C.文章针对当时新闻事件评论,对错误倾向一一正面反击。

D.文章语言平实之中带有幽默,思想深刻又不失含蓄之处。

9.文章在命题时颠倒了两个语段的顺序,请指出是哪两段并阐述原文顺序的合理性。

10.文章的说理艺术有哪些特点?请结合文本简要赏析。

11.文章思想在现代仍有意义,请从当今社会的传统文化或外来文化中举出一个类似例子,结合文章的观点主张加以评析。

三、非连续性文本阅读

四、文学类阅读-单文本

阅读下面的文字,完成下面小题。

药(节选)

鲁迅

秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。华老栓忽然坐起身,擦着火柴,点上遍身油腻的灯盏,茶馆的两间屋子里,便弥满了青白的光。

“小栓的爹,你就去么?”是一个老女人的声音。里边的小屋里,也发出一阵咳嗽。

“唔。”老栓一面听,一面应,一面扣上衣服;伸手过去说,“你给我罢。”

华大妈在枕头底下掏了半天,掏出一包洋钱,给老栓,老栓接了,抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下;便点上灯笼,吹熄灯盏,走向里屋子去了。那屋子里面,正在窸窸窣窣的响,接着便是一通咳嗽。

老栓听得儿子不再说话,便出了门,走到街上没有多久,又见几个兵,在那边走动;一阵脚步声响,一眨眼,已经拥过了一大簇人。那三三两两的人,也忽然合作一堆,潮一般向前进;将到丁字街口,便突然立住,簇成一个半圆。

老栓也向那边看,却只见一堆人的后背;颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。静了一会,似乎有点声音,便又动摇起来,轰的一声,都向后退;一直散到老栓立着的地方,几乎将他挤倒了。

“喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

老栓慌忙摸出洋钱,抖抖的想交给他,却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来,嚷道,“怕什么?怎的不拿!”老栓还踌躇着;黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了。嘴里哼着说,“这老东西……”

白天店里坐着许多人,老栓也忙了,提着大铜壶,一趟一趟的给客人冲茶;两个眼眶,都围着一圈黑线。突然闯进了一个满脸横肉的人,披一件玄色布衫,散着纽扣,用很宽的玄色腰带,胡乱捆在腰间。刚进门,便对老栓嚷道:“吃了么?好了么?老栓,就是运气了你!你运气,要不是我信息灵……”

老栓一手提了茶壹,一手恭恭敬敬的垂着笑嘻嘻的听。满座的人,也都恭恭敬敬的听。华大妈也黑着眼眶,笑嘻嘻的送出茶碗茶叶来,加上一个橄榄,老栓便去冲了水。

“这是包好!这是与众不同的。你想,趁热的拿来,趁热的吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!”横肉的人只是嚷。

“原来你家小栓碰到了这样的好运气了。这病自然一定全好;怪不得老栓整天的笑着呢。”花白胡子一面说,一面走到康大叔面前,低声下气的问道,“康大叔—听说今天结果的一个犯人,便是夏家的孩子,那是谁的孩子?究竟是什么事?”

“谁的?不就是夏四奶奶的儿子么?夏瑜那个小家伙!”康大叔见众人都耸起耳朵听他,便格外高兴,横肉块块饱绽,越发大声说,“这小东西不要命,不要就是了。我可是这一回一点没有得到好处;连剥下来的衣服,都给管牢的红眼睛阿义拿去了。”

小栓慢慢的从小屋子里走出,两手按了胸口,不住的咳嗽;走到灶下,盛出一碗冷饭,泡上热水,坐下便吃。华大妈跟着他走,轻轻的问道,“小栓,你好些么?——你仍旧只是肚饿?……”

“包好,包好!”康大叔瞥了小栓一眼,仍然回过脸,对众人说,“夏三爷真是乖角儿,要是他不先告官,连他满门抄斩。现在怎样?得了银子!——这小东西也真不成东西!关在牢里,还要劝牢头造反。”

“阿呀,那还了得。”坐在后排的一个二十多岁的人,很现出气愤模样。

“你要晓得红眼睛阿义是去盘盘底细的,却和他攀谈了。他说:这大清的天下是我们大家的。你想这是人话么?红眼睛原知道他家里只有一个老娘,可没有料到他竟会这么穷,榨不出一点油水,已经气破肚皮了。他还要老虎头上搔痒,便给他两个嘴巴!”

“义哥是一手好拳棒,这两下,一定够他受用了。”壁角的驼背忽然高兴起来。

“他这贱骨头打不怕,还要说可怜可怜哩。”

花白胡子的人说,“打了这种东西,有什么可怜呢?”

康大叔显出看他不上的样子,冷笑着说,“你没有听清我的话;看他神气,是说阿义可怜哩!”

听着的人的眼光,忽然有些板滞;话也停顿了。小栓已经吃完饭,吃得满头流汗,头上都冒出蒸气来。

“阿义可怜——疯话,简直是发了疯了。”白胡子恍然大悟似的说。

“发了疯了。”二十多岁的人也恍然大悟的说。

店里的坐客,便又现出活气,谈笑起来。小栓也趁着热闷,拼命咳嗽;康大叔走上前,拍他肩膀说:“包好!小栓—你不要这么咳。包好!”

“疯了。”驼背五少爷点着头说。

(节选自鲁迅《呐喊》)

12.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章开篇描绘极其安静的秋夜,渲染了凄冷、清寂的气氛,烘托了华老栓的心理活动,引出后文老栓买药一事。

B.第一段写华老栓夜间没有睡着,既是他为儿子治病不辞辛苦的外在表现,也暗示了身为人父的华老栓忧心忡忡。

C.“药”是本文的线索,分作两线:明线是老栓买药——茶客谈药,暗线是革命者夏瑜在寻求解救中国之“良药”。

D.华老栓想用人血馒头来治好小栓的病,表现了华老栓一家的愚昧与自私,从中也可以看出民众的麻木和愚昧。

13.小说对人物的描写非常精妙,试选择一个人物,结合具体描写,赏析作者塑造这一形象的两种手法。

14.茶馆中的茶客们听到夏瑜和牢头阿义的故事后表现出来的情绪说明了什么?请结合小说主题加以分析。

五、语言运用

阅读下面文段,完成各题。

①中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”;还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进“象征主义”,此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

②但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

③当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。______尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,______有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用,______,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,______还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

④这种奖赏,不要误解为“抛来”的东西,这是“抛给”的,说得冠冕些,可以称之为“送来”,我在这里不想举出实例。

⑤我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

⑥但我们被“送来”的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。

⑦所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

15.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( )

A.但是 不管 可是 因而

B.可是 纵使 然而 因此

C.因为 不管 然而 当然

D.然而 虽然 但是 所以

16.画横线的句子所用的修辞手法依次是( )

A.比拟 借代 B.借代 借喻

C.借代 夸张 D.借喻 夸张

17.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第①段中的“捧”字和“挂”字活化出所谓的“大师”们到了国外就卑躬屈膝的嘴脸。

B.第③段将“尼采”和“中国”进行了类比论证,有力地论证了“送去主义”的危害性。

C.第④段中“抛给”与“抛来”有着本质的不同:“抛给”是没有目的的,不会有附加条件;而“抛来”是有目的的,定会有附加条件。

D.“送去主义”产生的根源是“闭关主义”,它的实质是崇洋媚外;“送来主义”是西方国家抛给的“残羹冷炙”。

六、语言表达

18.比喻论证是说理文中常用的一种论证方法,它运用形象的比喻来说明比较抽象的道理。譬如鲁迅先生在《拿来主义》一文中将外来文化比喻为一个大宅子,在接受大宅子以后的三种不同做法比喻为对待外来文化的不同态度,把大宅子的“鱼翅”“鸦片”“烟枪”“烟灯”“姨太太”等比喻为外来文化中具有不同价值的内容。通过贴切形象的比喻,阐述了对待外来文化应有的态度:运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

请用比喻论证的方法论证下面一句话观点,要求使用两个比喻句,表达明确、流畅,说理生动,逻辑性强,字数不超过100。

一句话观点:“包容不同,乃见胸襟”。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

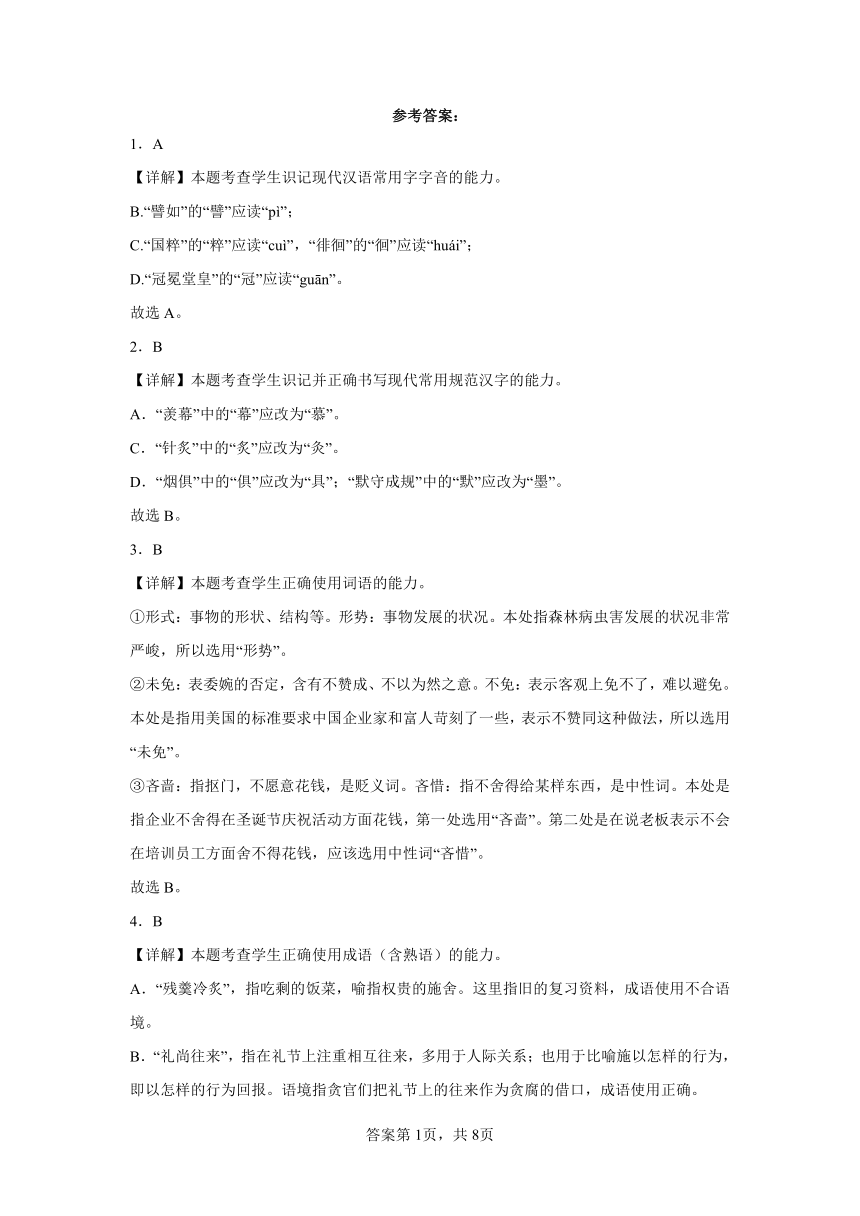

参考答案:

1.A

【详解】本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。

B.“譬如”的“譬”应读“pì”;

C.“国粹”的“粹”应读“cuì”,“徘徊”的“徊”应读“huái”;

D.“冠冕堂皇”的“冠”应读“guān”。

故选A。

2.B

【详解】本题考查学生识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。

A.“羡幕”中的“幕”应改为“慕”。

C.“针炙”中的“炙”应改为“灸”。

D.“烟俱”中的“俱”应改为“具”;“默守成规”中的“默”应改为“墨”。

故选B。

3.B

【详解】本题考查学生正确使用词语的能力。

①形式:事物的形状、结构等。形势:事物发展的状况。本处指森林病虫害发展的状况非常严峻,所以选用“形势”。

②未免:表委婉的否定,含有不赞成、不以为然之意。不免:表示客观上免不了,难以避免。本处是指用美国的标准要求中国企业家和富人苛刻了一些,表示不赞同这种做法,所以选用“未免”。

③吝啬:指抠门,不愿意花钱,是贬义词。吝惜:指不舍得给某样东西,是中性词。本处是指企业不舍得在圣诞节庆祝活动方面花钱,第一处选用“吝啬”。第二处是在说老板表示不会在培训员工方面舍不得花钱,应该选用中性词“吝惜”。

故选B。

4.B

【详解】本题考查学生正确使用成语(含熟语)的能力。

A.“残羹冷炙”,指吃剩的饭菜,喻指权贵的施舍。这里指旧的复习资料,成语使用不合语境。

B.“礼尚往来”,指在礼节上注重相互往来,多用于人际关系;也用于比喻施以怎样的行为,即以怎样的行为回报。语境指贪官们把礼节上的往来作为贪腐的借口,成语使用正确。

C.“冠冕堂皇”,形容表面上庄严或正大的样子。语境用来形容装修,望文生义。

D.“不管三七二十一”,形容不顾一切,不问是非情由。语境指学习中粗心,熟语使用不正确。

故选B。

5.B

【详解】本题考查学生辨析并修改病句的能力。

A.不合逻辑,“不仅会抽空民族精神,还会浅薄、无知”表述不合逻辑,应将“抽空民族精神”和“浅薄、无知”互换位置。

C.语序不当,关联词位置不当。前后两个句子的主语一致,都是“鲁迅的文学作品”,应把“不仅”移到“鲁迅的文学作品”之后。

D.语序不当,“深切地”是修饰“体会”的,应将“深切地”移至“体会”前。

故选B。

6.A

【详解】本题考查学生语言表达之连贯排序的能力。

前语境有“不但”确定组合成“不但……还”关联的句子,本意是要阐释两个方面的内容,所以先跟②,接着一转,很多人对鲁迅先生的本意的理解有失偏颇,跟④;①是解释如何偏颇的,“传统”和“西方”是对应的,所以后面接③⑤。

故选A。

7.鲁迅 8.C 9.⑧与⑨。论证思路上,先批判对待文化遗产的三种错误态度,再对“拿来主义”作正面的分析,更符合文章“先破后立”的论证思路;结构上,与上下文衔接更紧密。 10.①论证结构上,全文采用的是“破立结合”的论证结构。前半部分重在“破”,后半部分重在“立”。从具体的行文布局来看,先破后立,边破边立,相互穿插。既相对,又错综;既整齐,又变化。使说理严谨又灵活变化。

②论证方法上,运用比喻论证,说理形象。运用形象的比喻,深入浅出地论证道理,将抽象的道理化为具体的形象,使人容易理解,容易接受,如用“大宅子”比喻文化遗产。运用对比论证,“闭关主义”“送去主义”是“拿来主义”的对立面,正好与“拿来主义”形成鲜明对照,在对比中彰显作者的观点。

③论证语言上,含蓄幽默,形象生动。用形象的比喻,深入浅出地论证道理,将抽象的道理化为具体的形象,使人容易理解,容易接受。 11.例如对待洋节,如情人节、圣诞节等,应取其精华,不拒绝,也不盲目崇尚,了解洋节背后的文化内涵,探究洋节对于振兴传统节日的可资借鉴之处,接纳而不代替传统节日。

【解析】7.本题考查学生了解并掌握常见的文学常识的能力。

《拿来主义》选自《且介亭杂文》,是现代文学家鲁迅通过嬉笑怒骂、妙趣横生的语言形式,表现一种抨击时政、挑战强权的思想,一种论析文化、洞悉历史的胆识的杂文。

8.本题考查学生分析评价文本的文体特征的能力。

C.“正面反击”错,全文采用的是破立结合的论证手法,前半部分重在“破”,后半部分重在“立”。文章先批判了三种错误倾向,从反面说明“拿来”“占有”旧遗产的必要。再正面论述对待文化遗产的态度。

故选C。

9.本题考查学生分析文章结构和思路的能力。

论证思路上:第⑦段“所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,提出“拿来主义”的要旨,正面完整地提出了论点。第⑨自然段以“破”为主,论证没有“运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”的孱头、混蛋和废物们没有正确对待文化遗产;而第⑧段以“立”为主,论证“拿来主义”者正确对待文化遗产的做法。⑧与⑨两段调序后更符合文章先破后立的论证思路。

结构上,第⑨段“譬如罢,我们之中的一个穷青年……”,第⑧段“他占有,挑选”,“他”承前指代“穷青年”,而且与与下一段进行总结论证衔接更紧密。调序之后与上下文衔接更紧密。

10.本题考查学生分析文章论证特点的能力。

论证结构上,文章可分为四个部分。第一部分(第一、二段)着重批判“送去”,提出“拿来”;第二部分(第三至五段)深入批判“送去”,指出“送去”者和“送来”者的奴才主子关系,提出“拿来主义”;第三部分(第六、七段)着重批判“送来”,提出“拿来主义”的要旨,完整地提出了论点。这三个部分以破为主,批判逐层深入。其中第三部分列举“送来”的货色与第一部分列举“送去主义”在学艺上的表现相呼应。文章从“送去”“送来”两个角度证明实行“拿来主义”的必要性,也便于读者对“送去”“送来”加以比较。文章的第四部分(第八至十段),以立为主,立中有破,批判了对待文化遗产的三种错误态度,对“拿来主义”作了正面的分析,用比喻对论点进行了正面的、直接的、具体的阐述。

论证方法上,文中的八、九两段,集中运用了比喻论证法。作者在第八段的开头,用“譬如罢”这一标志语,点明了要采用比喻说理的方法。接着,用“大宅子”,比喻文化遗产和外国文化。用“徘徊不敢走进门”的“孱头”,比喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者;用“勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白”的“昏蛋”。比喻割断历史、盲目排斥的虚无主义者和貌似彻底革命的“左”派幼稚病患者;用“羡慕旧宅子”、“接受一切”、“欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片”的“废物”,比喻崇洋媚外、主张“全盘西化”的投降主义者。

同时运用对比论证,在“送去主义”“送来主义”的反复比照之下,引出“拿来主义”。一味的“送去”,则有可能走上卖国之路;一味的接受“送来”,则意味着甘心接受文化的经济的侵略。“送去”与“送来”不行,“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”。在对比中彰显作者的观点。

论证语言上,幽默犀利,诙谐辛辣,形象生动。运用形象的比喻,深入浅出地论证道理,诙谐中见讥讽,将抽象的道理化为具体的形象。作者用“抛在路上以显其‘平民化’”,来表现所谓“平民化”的虚伪;用“当众摔在毛厕里”,来状写“彻底革命”的极“左”面目;用背着“烟枪和烟灯”去周游世界,辛辣讽刺了以“国粹”炫耀于人的卑微可笑;用“像萝卜白菜一样的吃掉”,来说明了吸收精华应该有利于“大众化”。

11.本题考查学生探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。

这是一道开放性试题,主要分析文章思想在现代的意义,首先明确本文的思想内涵是“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”;然后从当今社会的传统文化或外来文化中举出实例,加以评析,必须明确对待传统文化要批判地继承,创新性发展;对待外来文化更要有选择、有辨别,为我所用。可以选择传统节日、洋节日、韩剧、日本动漫等作为评析对象。

如对于传统节日,我们首先应“拿来”,然后“挑选”“区别”,在继承的前提下有所创新。认识并理解传统节日的精神与文化内涵以及它对弘扬民族文化、民族精神的意义,认识到与传统节日相伴的民俗如打腰鼓、扭秧歌、踩高跷、耍龙灯、舞狮子等有益于身心健康的作用。

12.C 13.

人物 手法1 手法2

华老栓 动作描写: 华老栓抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下 神态描写:老栓一手提了茶壶,一手恭恭敬敬的垂着笑嘻嘻的听

刑场 看客 比喻(细节描写): 颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。 动作描写(场面描写):静了一会,似乎有点声音,便又动摇起来,轰的一声,都向后退;一直散到老栓立着的地方,几乎将他挤倒了。

康大叔 语言描写:“喂!一手交钱,一手交货!” 那人便焦急起来,嚷道,“怕什么?怎的不拿!”“包好,包好!” 外貌描写:“一个浑身黑色的人”“满脸横肉的人,披一件玄色布衫,散着纽扣,用很宽的玄色腰带,胡乱捆在腰间”。

动作描写:那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。 比喻夸张、侧面描写:站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。

茶馆 看客 语言描写: 茶馆“阿义可怜—疯话,简直是发了疯了。”“发了疯了。”…… 神态描写:低声下气的问道、很现出气愤模样、忽然高兴起来、听着的人的眼光,忽然有些板滞、白胡子恍然大悟似的说、点着头

小栓 动作描写:两手按了胸口,不住的咳嗽 细节描写:小栓也趁着热闹,拼命咳嗽

华大妈 动作描写:华大妈在枕头底下掏了半天,掏出一包洋钱,给老栓, 语言描写:“小栓,你好些么?——你仍旧只是肚饿?……”

夏雨 侧面描写(衬托):茶馆众人的议论 语言描写(转述);这大清的天下是我们大家的。

夏三爷 侧面描写:康大师的陈述

14.(1)茶客们对革命者夏瑜没有丝毫的同情,为牢头打了夏瑜而感到高兴,说明这是一群愚昧、麻木的看客(中国人)。

(2)夏瑜这样的革命者为了拯救国人而牺牲,国人却并不理解,反而为统治者叫好,说明这场革命(辛亥革命)并没有广泛发动群众。

(3)作者通过人物的情绪的展现,表达了唤醒麻木民众、疗救国人精神的写作意图,暗示了主旨。(答出主旨的三层:民众麻木、革命不彻底、唤醒疗救即可。)

【分析】12.本题考查学生对文本思想内容和艺术特色的分析和鉴赏的能力。

C.“暗线是革命者夏瑜在寻求解救中国之‘良药’”错,暗线是革命者夏瑜被愚昧的民众当成“药”的过程,也就是被出卖、被捕入狱、被杀、被谈论的过程。

故选C。

13.本题考查学生赏析人物形象的能力。

先明确对象,选择分析黑衣人形象。

然后筛选信息,抓住手法进行分析:

结合“‘喂!一手交钱,一手交货!’(怨言描写)一个浑身黑色(外貌描写)的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀(神态描写),刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着(动作描写);一只手却撮着(动作描写)一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴”分析,文章塑造了一个凶残的刽子手(或“卖人血馒头的人”)形象——康大叔。通过动作、神态、外貌等细节描写来塑造这一形象的。另外在卖给华老栓人血馒头时“那人便焦急起来,嚷道,‘怕什么?怎的不拿!’(语言)……;黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了(行为动作等细节描写)。嘴里哼着说,‘这老东西……’(语言)”的内容,通过“抢”“扯”“裹”“塞”“抓”等一系列动作表现出他的狠毒与蛮横,“捏一捏”说明他对这一买卖是非常的熟练,表现他的卑鄙和贪婪。可见本文使用刻画人物的手法突出了性格特征。

14.本题考查学生把握文章内容要点、主题思想的能力。

解答此类题目需要学生准确细致把握文章的核心内容,特别是侧重于对文章要点的具体把握,这是解答本文的关键所在,在解答的时候要突出这一点内容。文章主题是指文章的写作意图,它是文章的灵魂。其内涵包括情感态度、精神品质、道理感悟和希望号召等。归纳文章主题最基本的要求是必须首先整体把握全文。要能对所给材料作宏观上的把握,做到对整篇文章了然于胸。《药》是中国现代文学奠基人鲁迅创作的一篇小说。这篇小说通过茶馆主人华老栓夫妇为儿子小栓买人血馒头治病的故事,揭露了长期的封建统治给人民造成的麻木和愚昧,暗中颂扬了革命者夏瑜英勇不屈的精神,指出了辛亥革命未能贴近群众的局限性。题干中问的是茶客们的情绪,我们要在文本中首先找到和“情绪”有关的内容。“坐在后排的一个二十多岁的人,很现出气愤模样”,此处情绪是“气愤”;“壁角的驼背忽然高兴起来”,此处情绪是“高兴”。他们表现出的是对革命者的气愤和革命者挨打的高兴,说明他们是愚昧无知、麻木不仁的看客。我们接着思考作者刻画他们的目的,他们都是普通的民众,也受着压迫和剥削,作者既有对他们的同情,又有对他们的愤怒,可以说是“哀其不幸、怒其不争”。作者想要疗救的也就是他们,期待他们早日清醒。从夏瑜的角度,他为了拯救国人而牺牲,却被国人围观嘲笑,也说明了他们革命的致命缺陷,那就是没有发动群众,失败是必然的。茶客们有年轻人,也有老年人,他们对革命者夏瑜没有丝毫的同情,有的是气愤,对牢头打了夏瑜而感到高兴,说明这是一群愚昧、麻木的看客形象。作者对他们是“哀其不幸、怒其不争”。夏瑜这样的革命者为了拯救国人,而国人却并不理解,反而为统治者叫好,说明这场革命,并没有调动广大人民群众,可见也不是中国的救世良药。

15.D 16.B 17.C

【解析】15.本题考查学生正确使用关联词语的能力。

从后文“尼采究竟不是太阳,他发了疯”可知,这一内容与前文“尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得”在意思上出现了转折,所以填入关联词应为表示转折的关联词。“因为”表示因果关系,据此排除C。

“中国也不是”与“有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年”形成转折关系,“有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年”与后文“几百年之后呢?”形成转折关系,所以填入关联词应是两个表示转折关系的关联词。“不管”表示条件关系,“纵然”表示假设关系,据此排除AB。

“还应该给他们留下一点礼品”表示最后的结果,其前应填入表示结果的关联词,用“所以”比较合适。

故选D。

16.本题考查学生对修辞手法的辨析能力。

(1)“自从给枪炮打破了大门之后”中用“枪炮”指代“战争”,运用了借代的修辞手法;(2)“又碰了一串钉子”中“钉子”是喻体,但是本体没有出现,本体是“鸦片战争后,清政府与帝国主义列强签订的一系列丧权辱国的不平等条约”。因此此处运用的是借喻的修辞。

故选B。

17.本题考查学生对文段内容的理解能力。

C.“‘抛给’是没有目的的,不会有附加条件;而‘抛来’是有目的的,定会有附加条件”分析错误。对“抛给”和“抛来”的理解错误,“抛来”是没有目的的,不会有附加条件;而“抛给”是有目的的,定会有附加条件。

故选C。

18.包容不同,乃见胸襟。譬如天空,正是因为包容了烈日与风云,于是才有了风和日丽与雨泽下注,才有了万物沙沙生长。譬如乐曲,正是因为兼容了高低音阶,并有了快慢节奏,容纳了各类乐器,才有了或急或缓、或震撼人心或抚慰心灵的曲曲妙音。

【详解】本题考查学生议论文论证方法和修辞方法的运用能力。

解答此题,考生要了解并掌握比喻论证方法,还要灵活运用这些方法进行论证。本题要求用比喻论证方法进行论证,并且使用两个比喻句。

首先明确观点句“包容不同,乃见胸襟”,然后根据本体选择合适的喻体。观点句的本体是“包容”,需要选择具有“包容”特征的喻体来进行说理,比如“天空”“海洋”“乐曲”等,要说清楚“包容”的特征以及作用,使说理形象生动。可以借助排比或反问、双关、比喻、拟人、引用的修辞来增强气势,使得说理具体通俗,富有说服力。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )

A.自诩(xǔ) 吝啬(lìn) 倘使(tǎng) 礼尚往来(shàng)

B.譬如(bì) 蹩进(bié) 糟粕(pò) 勃然大怒(bó)

C.国粹(chuì) 孱头(càn) 徘徊(huí) 残羹冷炙(gēng)

D.脑髓(suǐ) 玄虚(xuán) 魂灵(hún) 冠冕堂皇(guàn)

2.下列词语没有错别字的一项是( )

A.辨别 摩登 羡幕 鞠躬尽瘁

B.欣然 倘若 蹩脚 高屋建瓴

C.挖掘 磕头 针炙 呼天抢地

D.烟俱 鼓吹 糟粕 默守成规

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( )

①近几年,我国森林病虫害年发生面积都在1亿亩左右, 非常严峻。

②以美国的标准要求中国企业家和富人 苛刻了一些。

③最新调查显示,德国五分之一的企业在圣诞节庆祝活动方面表现过于 ,而企业老板说绝不会在培训员工方面 金钱。

A.形式 不免 吝啬 吝惜 B.形势 未免 吝啬 吝惜

C.形式 未免 吝惜 吝啬 D.形势 不免 吝惜 吝啬

4.下列各句中,加点的成语(含熟语)使用正确的一项是( )

A.他们使用的复习资料是两年前编写的,题型陈旧,毫无新意,这种残羹冷炙是很难保证复习质量的。

B.在见诸报端的受贿贪官中,“礼尚往来”是最常用的借口,而诸如中秋、春节、生日之类的日子,都是非常好的时间“载体”。

C.装修也是一门很专业的学问,外表的冠冕堂皇未必就不会出现有害因素,如线路零乱、甲醛超标等。

D.他在平时的学习中十分粗心,往往不管三七二十一,虽然做题步骤对了,但结果却常常是错误的。

5.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.中学教材刻意“去鲁迅化”,不仅会抽空民族精神,还会浅薄、无知,在任何时代,中国人都需要鲁迅,以反思历史,反思自己并观照现实。

B.鲁迅的“拿来主义”主张对传统文化要动脑子,有眼光,自己去“拿来”,实际上也是对“全盘西化”的间接批评,不能一味地否定传统文化。

C.不仅鲁迅的文学作品成为中国20世纪文学经典,而且已经成为世界文学经典。这些作品反映了20世纪中国人的精神世界、时代气质和文化心理结构。

D.很多同学都深切地说,自己体会到了鲁迅为了拯救国民灵魂而不惜呐喊、勇往直前的奋斗精神,以及他胸中深广的忧愤和“我以我血荐轩辕”的无悔的热爱。

6.把下面五句话按顺序填入横线处,成为语意连贯的一段话,其中最恰当的一项是( )

有一个值得注意的问题,鲁迅先生在《拿来主义》一文中的本意是我们不但要从“西方”拿来,__________。__________,__________,__________,__________。虽然现在拿来的已不是鸦片、枪炮和香粉,换了一些诸如西医、西学之类的新东西,但是他们总是错误地认为国外的一切东西都比国内的好。

①他们把鲁迅先生的本意理解为单纯地批评“全盘西化”

②还要从“传统”拿来,是两个方面的含义

③现在很多人也讲“拿来主义”,只不过总是从“西方”拿来

④然而很多人对此的理解却失之偏颇

⑤而忽视甚至忘记了还应该从“传统”中拿来

A.②④①③⑤ B.①②③④⑤ C.②①④⑤③ D.①②④⑤③

二、论述类文本阅读

阅读语段,完成各题。

拿来主义

①中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”;还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进“象征主义”,此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

②但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

③当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用。但是,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

④这种奖赏,不要误解为“抛来”的东西,这是“抛给”的, 说得冠冕些,可以称之为“送来”,我在这里不想举出实例。

⑤我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

⑥但我们被“送来”的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。

⑦所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

⑧他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在毛厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄“出售存膏,售完即止”的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,“拿来主义”怕未免有些危机。

⑨譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。“拿来主义”者是全不这样的。

⑩总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

六月四日

7.本文的作者是______________。

8.下列关于本文的解说,不正确的一项是( )

A.文章具有较强的现实针对性,思考深入广泛又有超越性。

B.文章对复杂思潮使用简括法,体现出判断力和表现才能。

C.文章针对当时新闻事件评论,对错误倾向一一正面反击。

D.文章语言平实之中带有幽默,思想深刻又不失含蓄之处。

9.文章在命题时颠倒了两个语段的顺序,请指出是哪两段并阐述原文顺序的合理性。

10.文章的说理艺术有哪些特点?请结合文本简要赏析。

11.文章思想在现代仍有意义,请从当今社会的传统文化或外来文化中举出一个类似例子,结合文章的观点主张加以评析。

三、非连续性文本阅读

四、文学类阅读-单文本

阅读下面的文字,完成下面小题。

药(节选)

鲁迅

秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。华老栓忽然坐起身,擦着火柴,点上遍身油腻的灯盏,茶馆的两间屋子里,便弥满了青白的光。

“小栓的爹,你就去么?”是一个老女人的声音。里边的小屋里,也发出一阵咳嗽。

“唔。”老栓一面听,一面应,一面扣上衣服;伸手过去说,“你给我罢。”

华大妈在枕头底下掏了半天,掏出一包洋钱,给老栓,老栓接了,抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下;便点上灯笼,吹熄灯盏,走向里屋子去了。那屋子里面,正在窸窸窣窣的响,接着便是一通咳嗽。

老栓听得儿子不再说话,便出了门,走到街上没有多久,又见几个兵,在那边走动;一阵脚步声响,一眨眼,已经拥过了一大簇人。那三三两两的人,也忽然合作一堆,潮一般向前进;将到丁字街口,便突然立住,簇成一个半圆。

老栓也向那边看,却只见一堆人的后背;颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。静了一会,似乎有点声音,便又动摇起来,轰的一声,都向后退;一直散到老栓立着的地方,几乎将他挤倒了。

“喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

老栓慌忙摸出洋钱,抖抖的想交给他,却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来,嚷道,“怕什么?怎的不拿!”老栓还踌躇着;黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了。嘴里哼着说,“这老东西……”

白天店里坐着许多人,老栓也忙了,提着大铜壶,一趟一趟的给客人冲茶;两个眼眶,都围着一圈黑线。突然闯进了一个满脸横肉的人,披一件玄色布衫,散着纽扣,用很宽的玄色腰带,胡乱捆在腰间。刚进门,便对老栓嚷道:“吃了么?好了么?老栓,就是运气了你!你运气,要不是我信息灵……”

老栓一手提了茶壹,一手恭恭敬敬的垂着笑嘻嘻的听。满座的人,也都恭恭敬敬的听。华大妈也黑着眼眶,笑嘻嘻的送出茶碗茶叶来,加上一个橄榄,老栓便去冲了水。

“这是包好!这是与众不同的。你想,趁热的拿来,趁热的吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!”横肉的人只是嚷。

“原来你家小栓碰到了这样的好运气了。这病自然一定全好;怪不得老栓整天的笑着呢。”花白胡子一面说,一面走到康大叔面前,低声下气的问道,“康大叔—听说今天结果的一个犯人,便是夏家的孩子,那是谁的孩子?究竟是什么事?”

“谁的?不就是夏四奶奶的儿子么?夏瑜那个小家伙!”康大叔见众人都耸起耳朵听他,便格外高兴,横肉块块饱绽,越发大声说,“这小东西不要命,不要就是了。我可是这一回一点没有得到好处;连剥下来的衣服,都给管牢的红眼睛阿义拿去了。”

小栓慢慢的从小屋子里走出,两手按了胸口,不住的咳嗽;走到灶下,盛出一碗冷饭,泡上热水,坐下便吃。华大妈跟着他走,轻轻的问道,“小栓,你好些么?——你仍旧只是肚饿?……”

“包好,包好!”康大叔瞥了小栓一眼,仍然回过脸,对众人说,“夏三爷真是乖角儿,要是他不先告官,连他满门抄斩。现在怎样?得了银子!——这小东西也真不成东西!关在牢里,还要劝牢头造反。”

“阿呀,那还了得。”坐在后排的一个二十多岁的人,很现出气愤模样。

“你要晓得红眼睛阿义是去盘盘底细的,却和他攀谈了。他说:这大清的天下是我们大家的。你想这是人话么?红眼睛原知道他家里只有一个老娘,可没有料到他竟会这么穷,榨不出一点油水,已经气破肚皮了。他还要老虎头上搔痒,便给他两个嘴巴!”

“义哥是一手好拳棒,这两下,一定够他受用了。”壁角的驼背忽然高兴起来。

“他这贱骨头打不怕,还要说可怜可怜哩。”

花白胡子的人说,“打了这种东西,有什么可怜呢?”

康大叔显出看他不上的样子,冷笑着说,“你没有听清我的话;看他神气,是说阿义可怜哩!”

听着的人的眼光,忽然有些板滞;话也停顿了。小栓已经吃完饭,吃得满头流汗,头上都冒出蒸气来。

“阿义可怜——疯话,简直是发了疯了。”白胡子恍然大悟似的说。

“发了疯了。”二十多岁的人也恍然大悟的说。

店里的坐客,便又现出活气,谈笑起来。小栓也趁着热闷,拼命咳嗽;康大叔走上前,拍他肩膀说:“包好!小栓—你不要这么咳。包好!”

“疯了。”驼背五少爷点着头说。

(节选自鲁迅《呐喊》)

12.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章开篇描绘极其安静的秋夜,渲染了凄冷、清寂的气氛,烘托了华老栓的心理活动,引出后文老栓买药一事。

B.第一段写华老栓夜间没有睡着,既是他为儿子治病不辞辛苦的外在表现,也暗示了身为人父的华老栓忧心忡忡。

C.“药”是本文的线索,分作两线:明线是老栓买药——茶客谈药,暗线是革命者夏瑜在寻求解救中国之“良药”。

D.华老栓想用人血馒头来治好小栓的病,表现了华老栓一家的愚昧与自私,从中也可以看出民众的麻木和愚昧。

13.小说对人物的描写非常精妙,试选择一个人物,结合具体描写,赏析作者塑造这一形象的两种手法。

14.茶馆中的茶客们听到夏瑜和牢头阿义的故事后表现出来的情绪说明了什么?请结合小说主题加以分析。

五、语言运用

阅读下面文段,完成各题。

①中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”;还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进“象征主义”,此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

②但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

③当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。______尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,______有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用,______,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,______还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

④这种奖赏,不要误解为“抛来”的东西,这是“抛给”的,说得冠冕些,可以称之为“送来”,我在这里不想举出实例。

⑤我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

⑥但我们被“送来”的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。

⑦所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

15.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( )

A.但是 不管 可是 因而

B.可是 纵使 然而 因此

C.因为 不管 然而 当然

D.然而 虽然 但是 所以

16.画横线的句子所用的修辞手法依次是( )

A.比拟 借代 B.借代 借喻

C.借代 夸张 D.借喻 夸张

17.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第①段中的“捧”字和“挂”字活化出所谓的“大师”们到了国外就卑躬屈膝的嘴脸。

B.第③段将“尼采”和“中国”进行了类比论证,有力地论证了“送去主义”的危害性。

C.第④段中“抛给”与“抛来”有着本质的不同:“抛给”是没有目的的,不会有附加条件;而“抛来”是有目的的,定会有附加条件。

D.“送去主义”产生的根源是“闭关主义”,它的实质是崇洋媚外;“送来主义”是西方国家抛给的“残羹冷炙”。

六、语言表达

18.比喻论证是说理文中常用的一种论证方法,它运用形象的比喻来说明比较抽象的道理。譬如鲁迅先生在《拿来主义》一文中将外来文化比喻为一个大宅子,在接受大宅子以后的三种不同做法比喻为对待外来文化的不同态度,把大宅子的“鱼翅”“鸦片”“烟枪”“烟灯”“姨太太”等比喻为外来文化中具有不同价值的内容。通过贴切形象的比喻,阐述了对待外来文化应有的态度:运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

请用比喻论证的方法论证下面一句话观点,要求使用两个比喻句,表达明确、流畅,说理生动,逻辑性强,字数不超过100。

一句话观点:“包容不同,乃见胸襟”。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。

B.“譬如”的“譬”应读“pì”;

C.“国粹”的“粹”应读“cuì”,“徘徊”的“徊”应读“huái”;

D.“冠冕堂皇”的“冠”应读“guān”。

故选A。

2.B

【详解】本题考查学生识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。

A.“羡幕”中的“幕”应改为“慕”。

C.“针炙”中的“炙”应改为“灸”。

D.“烟俱”中的“俱”应改为“具”;“默守成规”中的“默”应改为“墨”。

故选B。

3.B

【详解】本题考查学生正确使用词语的能力。

①形式:事物的形状、结构等。形势:事物发展的状况。本处指森林病虫害发展的状况非常严峻,所以选用“形势”。

②未免:表委婉的否定,含有不赞成、不以为然之意。不免:表示客观上免不了,难以避免。本处是指用美国的标准要求中国企业家和富人苛刻了一些,表示不赞同这种做法,所以选用“未免”。

③吝啬:指抠门,不愿意花钱,是贬义词。吝惜:指不舍得给某样东西,是中性词。本处是指企业不舍得在圣诞节庆祝活动方面花钱,第一处选用“吝啬”。第二处是在说老板表示不会在培训员工方面舍不得花钱,应该选用中性词“吝惜”。

故选B。

4.B

【详解】本题考查学生正确使用成语(含熟语)的能力。

A.“残羹冷炙”,指吃剩的饭菜,喻指权贵的施舍。这里指旧的复习资料,成语使用不合语境。

B.“礼尚往来”,指在礼节上注重相互往来,多用于人际关系;也用于比喻施以怎样的行为,即以怎样的行为回报。语境指贪官们把礼节上的往来作为贪腐的借口,成语使用正确。

C.“冠冕堂皇”,形容表面上庄严或正大的样子。语境用来形容装修,望文生义。

D.“不管三七二十一”,形容不顾一切,不问是非情由。语境指学习中粗心,熟语使用不正确。

故选B。

5.B

【详解】本题考查学生辨析并修改病句的能力。

A.不合逻辑,“不仅会抽空民族精神,还会浅薄、无知”表述不合逻辑,应将“抽空民族精神”和“浅薄、无知”互换位置。

C.语序不当,关联词位置不当。前后两个句子的主语一致,都是“鲁迅的文学作品”,应把“不仅”移到“鲁迅的文学作品”之后。

D.语序不当,“深切地”是修饰“体会”的,应将“深切地”移至“体会”前。

故选B。

6.A

【详解】本题考查学生语言表达之连贯排序的能力。

前语境有“不但”确定组合成“不但……还”关联的句子,本意是要阐释两个方面的内容,所以先跟②,接着一转,很多人对鲁迅先生的本意的理解有失偏颇,跟④;①是解释如何偏颇的,“传统”和“西方”是对应的,所以后面接③⑤。

故选A。

7.鲁迅 8.C 9.⑧与⑨。论证思路上,先批判对待文化遗产的三种错误态度,再对“拿来主义”作正面的分析,更符合文章“先破后立”的论证思路;结构上,与上下文衔接更紧密。 10.①论证结构上,全文采用的是“破立结合”的论证结构。前半部分重在“破”,后半部分重在“立”。从具体的行文布局来看,先破后立,边破边立,相互穿插。既相对,又错综;既整齐,又变化。使说理严谨又灵活变化。

②论证方法上,运用比喻论证,说理形象。运用形象的比喻,深入浅出地论证道理,将抽象的道理化为具体的形象,使人容易理解,容易接受,如用“大宅子”比喻文化遗产。运用对比论证,“闭关主义”“送去主义”是“拿来主义”的对立面,正好与“拿来主义”形成鲜明对照,在对比中彰显作者的观点。

③论证语言上,含蓄幽默,形象生动。用形象的比喻,深入浅出地论证道理,将抽象的道理化为具体的形象,使人容易理解,容易接受。 11.例如对待洋节,如情人节、圣诞节等,应取其精华,不拒绝,也不盲目崇尚,了解洋节背后的文化内涵,探究洋节对于振兴传统节日的可资借鉴之处,接纳而不代替传统节日。

【解析】7.本题考查学生了解并掌握常见的文学常识的能力。

《拿来主义》选自《且介亭杂文》,是现代文学家鲁迅通过嬉笑怒骂、妙趣横生的语言形式,表现一种抨击时政、挑战强权的思想,一种论析文化、洞悉历史的胆识的杂文。

8.本题考查学生分析评价文本的文体特征的能力。

C.“正面反击”错,全文采用的是破立结合的论证手法,前半部分重在“破”,后半部分重在“立”。文章先批判了三种错误倾向,从反面说明“拿来”“占有”旧遗产的必要。再正面论述对待文化遗产的态度。

故选C。

9.本题考查学生分析文章结构和思路的能力。

论证思路上:第⑦段“所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,提出“拿来主义”的要旨,正面完整地提出了论点。第⑨自然段以“破”为主,论证没有“运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”的孱头、混蛋和废物们没有正确对待文化遗产;而第⑧段以“立”为主,论证“拿来主义”者正确对待文化遗产的做法。⑧与⑨两段调序后更符合文章先破后立的论证思路。

结构上,第⑨段“譬如罢,我们之中的一个穷青年……”,第⑧段“他占有,挑选”,“他”承前指代“穷青年”,而且与与下一段进行总结论证衔接更紧密。调序之后与上下文衔接更紧密。

10.本题考查学生分析文章论证特点的能力。

论证结构上,文章可分为四个部分。第一部分(第一、二段)着重批判“送去”,提出“拿来”;第二部分(第三至五段)深入批判“送去”,指出“送去”者和“送来”者的奴才主子关系,提出“拿来主义”;第三部分(第六、七段)着重批判“送来”,提出“拿来主义”的要旨,完整地提出了论点。这三个部分以破为主,批判逐层深入。其中第三部分列举“送来”的货色与第一部分列举“送去主义”在学艺上的表现相呼应。文章从“送去”“送来”两个角度证明实行“拿来主义”的必要性,也便于读者对“送去”“送来”加以比较。文章的第四部分(第八至十段),以立为主,立中有破,批判了对待文化遗产的三种错误态度,对“拿来主义”作了正面的分析,用比喻对论点进行了正面的、直接的、具体的阐述。

论证方法上,文中的八、九两段,集中运用了比喻论证法。作者在第八段的开头,用“譬如罢”这一标志语,点明了要采用比喻说理的方法。接着,用“大宅子”,比喻文化遗产和外国文化。用“徘徊不敢走进门”的“孱头”,比喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者;用“勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白”的“昏蛋”。比喻割断历史、盲目排斥的虚无主义者和貌似彻底革命的“左”派幼稚病患者;用“羡慕旧宅子”、“接受一切”、“欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片”的“废物”,比喻崇洋媚外、主张“全盘西化”的投降主义者。

同时运用对比论证,在“送去主义”“送来主义”的反复比照之下,引出“拿来主义”。一味的“送去”,则有可能走上卖国之路;一味的接受“送来”,则意味着甘心接受文化的经济的侵略。“送去”与“送来”不行,“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”。在对比中彰显作者的观点。

论证语言上,幽默犀利,诙谐辛辣,形象生动。运用形象的比喻,深入浅出地论证道理,诙谐中见讥讽,将抽象的道理化为具体的形象。作者用“抛在路上以显其‘平民化’”,来表现所谓“平民化”的虚伪;用“当众摔在毛厕里”,来状写“彻底革命”的极“左”面目;用背着“烟枪和烟灯”去周游世界,辛辣讽刺了以“国粹”炫耀于人的卑微可笑;用“像萝卜白菜一样的吃掉”,来说明了吸收精华应该有利于“大众化”。

11.本题考查学生探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。

这是一道开放性试题,主要分析文章思想在现代的意义,首先明确本文的思想内涵是“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”;然后从当今社会的传统文化或外来文化中举出实例,加以评析,必须明确对待传统文化要批判地继承,创新性发展;对待外来文化更要有选择、有辨别,为我所用。可以选择传统节日、洋节日、韩剧、日本动漫等作为评析对象。

如对于传统节日,我们首先应“拿来”,然后“挑选”“区别”,在继承的前提下有所创新。认识并理解传统节日的精神与文化内涵以及它对弘扬民族文化、民族精神的意义,认识到与传统节日相伴的民俗如打腰鼓、扭秧歌、踩高跷、耍龙灯、舞狮子等有益于身心健康的作用。

12.C 13.

人物 手法1 手法2

华老栓 动作描写: 华老栓抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下 神态描写:老栓一手提了茶壶,一手恭恭敬敬的垂着笑嘻嘻的听

刑场 看客 比喻(细节描写): 颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。 动作描写(场面描写):静了一会,似乎有点声音,便又动摇起来,轰的一声,都向后退;一直散到老栓立着的地方,几乎将他挤倒了。

康大叔 语言描写:“喂!一手交钱,一手交货!” 那人便焦急起来,嚷道,“怕什么?怎的不拿!”“包好,包好!” 外貌描写:“一个浑身黑色的人”“满脸横肉的人,披一件玄色布衫,散着纽扣,用很宽的玄色腰带,胡乱捆在腰间”。

动作描写:那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。 比喻夸张、侧面描写:站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。

茶馆 看客 语言描写: 茶馆“阿义可怜—疯话,简直是发了疯了。”“发了疯了。”…… 神态描写:低声下气的问道、很现出气愤模样、忽然高兴起来、听着的人的眼光,忽然有些板滞、白胡子恍然大悟似的说、点着头

小栓 动作描写:两手按了胸口,不住的咳嗽 细节描写:小栓也趁着热闹,拼命咳嗽

华大妈 动作描写:华大妈在枕头底下掏了半天,掏出一包洋钱,给老栓, 语言描写:“小栓,你好些么?——你仍旧只是肚饿?……”

夏雨 侧面描写(衬托):茶馆众人的议论 语言描写(转述);这大清的天下是我们大家的。

夏三爷 侧面描写:康大师的陈述

14.(1)茶客们对革命者夏瑜没有丝毫的同情,为牢头打了夏瑜而感到高兴,说明这是一群愚昧、麻木的看客(中国人)。

(2)夏瑜这样的革命者为了拯救国人而牺牲,国人却并不理解,反而为统治者叫好,说明这场革命(辛亥革命)并没有广泛发动群众。

(3)作者通过人物的情绪的展现,表达了唤醒麻木民众、疗救国人精神的写作意图,暗示了主旨。(答出主旨的三层:民众麻木、革命不彻底、唤醒疗救即可。)

【分析】12.本题考查学生对文本思想内容和艺术特色的分析和鉴赏的能力。

C.“暗线是革命者夏瑜在寻求解救中国之‘良药’”错,暗线是革命者夏瑜被愚昧的民众当成“药”的过程,也就是被出卖、被捕入狱、被杀、被谈论的过程。

故选C。

13.本题考查学生赏析人物形象的能力。

先明确对象,选择分析黑衣人形象。

然后筛选信息,抓住手法进行分析:

结合“‘喂!一手交钱,一手交货!’(怨言描写)一个浑身黑色(外貌描写)的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀(神态描写),刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着(动作描写);一只手却撮着(动作描写)一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴”分析,文章塑造了一个凶残的刽子手(或“卖人血馒头的人”)形象——康大叔。通过动作、神态、外貌等细节描写来塑造这一形象的。另外在卖给华老栓人血馒头时“那人便焦急起来,嚷道,‘怕什么?怎的不拿!’(语言)……;黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了(行为动作等细节描写)。嘴里哼着说,‘这老东西……’(语言)”的内容,通过“抢”“扯”“裹”“塞”“抓”等一系列动作表现出他的狠毒与蛮横,“捏一捏”说明他对这一买卖是非常的熟练,表现他的卑鄙和贪婪。可见本文使用刻画人物的手法突出了性格特征。

14.本题考查学生把握文章内容要点、主题思想的能力。

解答此类题目需要学生准确细致把握文章的核心内容,特别是侧重于对文章要点的具体把握,这是解答本文的关键所在,在解答的时候要突出这一点内容。文章主题是指文章的写作意图,它是文章的灵魂。其内涵包括情感态度、精神品质、道理感悟和希望号召等。归纳文章主题最基本的要求是必须首先整体把握全文。要能对所给材料作宏观上的把握,做到对整篇文章了然于胸。《药》是中国现代文学奠基人鲁迅创作的一篇小说。这篇小说通过茶馆主人华老栓夫妇为儿子小栓买人血馒头治病的故事,揭露了长期的封建统治给人民造成的麻木和愚昧,暗中颂扬了革命者夏瑜英勇不屈的精神,指出了辛亥革命未能贴近群众的局限性。题干中问的是茶客们的情绪,我们要在文本中首先找到和“情绪”有关的内容。“坐在后排的一个二十多岁的人,很现出气愤模样”,此处情绪是“气愤”;“壁角的驼背忽然高兴起来”,此处情绪是“高兴”。他们表现出的是对革命者的气愤和革命者挨打的高兴,说明他们是愚昧无知、麻木不仁的看客。我们接着思考作者刻画他们的目的,他们都是普通的民众,也受着压迫和剥削,作者既有对他们的同情,又有对他们的愤怒,可以说是“哀其不幸、怒其不争”。作者想要疗救的也就是他们,期待他们早日清醒。从夏瑜的角度,他为了拯救国人而牺牲,却被国人围观嘲笑,也说明了他们革命的致命缺陷,那就是没有发动群众,失败是必然的。茶客们有年轻人,也有老年人,他们对革命者夏瑜没有丝毫的同情,有的是气愤,对牢头打了夏瑜而感到高兴,说明这是一群愚昧、麻木的看客形象。作者对他们是“哀其不幸、怒其不争”。夏瑜这样的革命者为了拯救国人,而国人却并不理解,反而为统治者叫好,说明这场革命,并没有调动广大人民群众,可见也不是中国的救世良药。

15.D 16.B 17.C

【解析】15.本题考查学生正确使用关联词语的能力。

从后文“尼采究竟不是太阳,他发了疯”可知,这一内容与前文“尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得”在意思上出现了转折,所以填入关联词应为表示转折的关联词。“因为”表示因果关系,据此排除C。

“中国也不是”与“有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年”形成转折关系,“有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年”与后文“几百年之后呢?”形成转折关系,所以填入关联词应是两个表示转折关系的关联词。“不管”表示条件关系,“纵然”表示假设关系,据此排除AB。

“还应该给他们留下一点礼品”表示最后的结果,其前应填入表示结果的关联词,用“所以”比较合适。

故选D。

16.本题考查学生对修辞手法的辨析能力。

(1)“自从给枪炮打破了大门之后”中用“枪炮”指代“战争”,运用了借代的修辞手法;(2)“又碰了一串钉子”中“钉子”是喻体,但是本体没有出现,本体是“鸦片战争后,清政府与帝国主义列强签订的一系列丧权辱国的不平等条约”。因此此处运用的是借喻的修辞。

故选B。

17.本题考查学生对文段内容的理解能力。

C.“‘抛给’是没有目的的,不会有附加条件;而‘抛来’是有目的的,定会有附加条件”分析错误。对“抛给”和“抛来”的理解错误,“抛来”是没有目的的,不会有附加条件;而“抛给”是有目的的,定会有附加条件。

故选C。

18.包容不同,乃见胸襟。譬如天空,正是因为包容了烈日与风云,于是才有了风和日丽与雨泽下注,才有了万物沙沙生长。譬如乐曲,正是因为兼容了高低音阶,并有了快慢节奏,容纳了各类乐器,才有了或急或缓、或震撼人心或抚慰心灵的曲曲妙音。

【详解】本题考查学生议论文论证方法和修辞方法的运用能力。

解答此题,考生要了解并掌握比喻论证方法,还要灵活运用这些方法进行论证。本题要求用比喻论证方法进行论证,并且使用两个比喻句。

首先明确观点句“包容不同,乃见胸襟”,然后根据本体选择合适的喻体。观点句的本体是“包容”,需要选择具有“包容”特征的喻体来进行说理,比如“天空”“海洋”“乐曲”等,要说清楚“包容”的特征以及作用,使说理形象生动。可以借助排比或反问、双关、比喻、拟人、引用的修辞来增强气势,使得说理具体通俗,富有说服力。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读