人教版(2019)选择性必修三 4.3 原子的核式结构模型 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)选择性必修三 4.3 原子的核式结构模型 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-11 22:02:03 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

原子的核式结构模型

说教材

本节课是高中物理选择性必修三第四章第三节,主要学习原子结构的发展历程,本节内容贯穿原子结构的发现历史和科学探究方法。课本介绍了科学家们怎样一步步地深入探究原子结构,让学生认识微观世界的方法和途径,发展学生思维。承上启下为同学们探索原子世界打开了一扇门。

新老教材在章节编排上略有变动,但是主干知识和思想方法基本不变,而且使人类认识原子结构的过程更加的完整。

教学重点

1 .重演“原子模型建立过程”,让学生经历探究过程

2. 在教学中渗透和让学生体会物理学的科学研究方法

教学难点

引导学生自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定枣糕模型,得出原子的核式结构

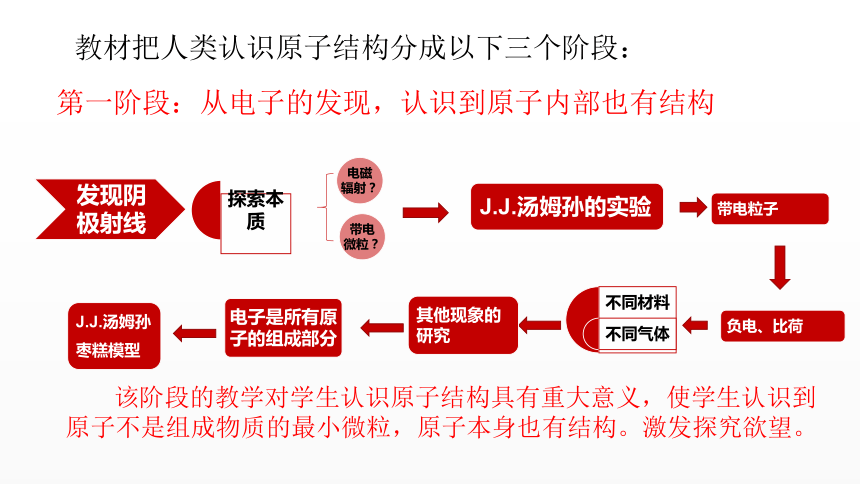

教材把人类认识原子结构分成以下三个阶段:

第一阶段:从电子的发现,认识到原子内部也有结构

该阶段的教学对学生认识原子结构具有重大意义,使学生认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也有结构。激发探究欲望。

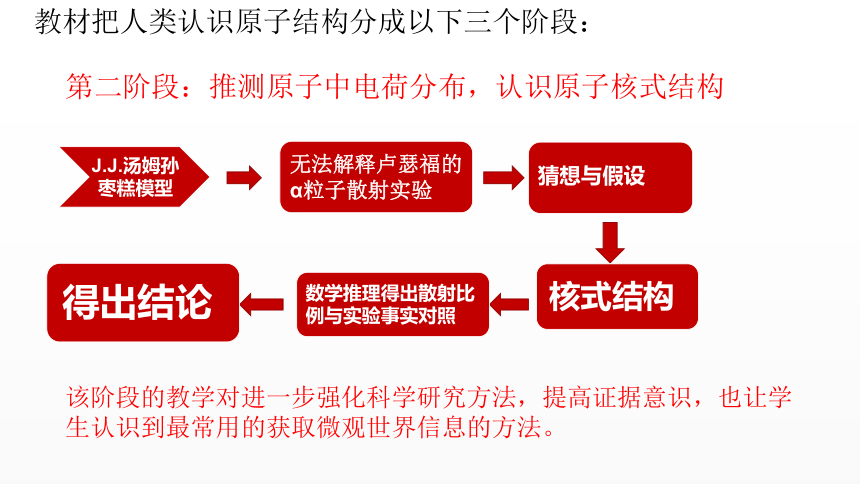

教材把人类认识原子结构分成以下三个阶段:

第二阶段:推测原子中电荷分布,认识原子核式结构

该阶段的教学对进一步强化科学研究方法,提高证据意识,也让学生认识到最常用的获取微观世界信息的方法。

猜想与假设

教材把人类认识原子结构分成以下三个阶段:

第三阶段:经典电磁理论的矛盾(原子的稳定性和原子光谱的分立特征)。第4节

原子结构的教学让学生感悟人类对微观世界的认知过程是逐步深入的,在认识未知事物使需要两条腿走路:猜想与假设和实验验证。人类对原子结构的认识,体现了科学发展的过程。

教材整体编写思路是让学生“亲历”《原子的核式结构》的建立过程。既蕴涵了人类探求物质微观结构的研究方法,又体现了人类对未知世界探究的执著精神,还隐含着辩证唯物主义认识观和方法论,蕴涵丰富的教育资源。让学生从中体会到科学的研究方法和直观的实验现象。也让学生了解了研究微观世界的科学方法,也锻炼了学生分析问题、解决问题的能力,进而发展核心素养。

教学建议

将教材与物理学史相整合,丰富课程资源,并将教学过程转化为一系列的问题,以问题引导学生在观察、阅读、思考、再提问、讨论等学习过程中经历人们逐步探索原子结构的过程。旨在丰富学生的学习体验,提高自主学习能力和研究能力,发展物理核心素养。

教学目标

(1)知道发现电子的意义,电荷是量子化的 ,体会电子发现过程中蕴含的科学方法。

(2)研究卢瑟福a粒子散射实验原理和实验现象。

感受研究方法:提出假设→建立物理模型→实验验证,提高科学思维品质和科学探究能力。

(3)认识原子核式结构模型建立的科学推理和论证过程。

通过系列问题的解决,学生亲历人类探索原子结构的认识过程,感悟人类对物质结构的认识,经历了从猜想与假设到实证研究的过程,体会辩证唯物主义认识论在物理学发展中的指导作用,树立科学的认识观和物质观。

(4)知道原子和原子核的大小数量级,知道电荷数。

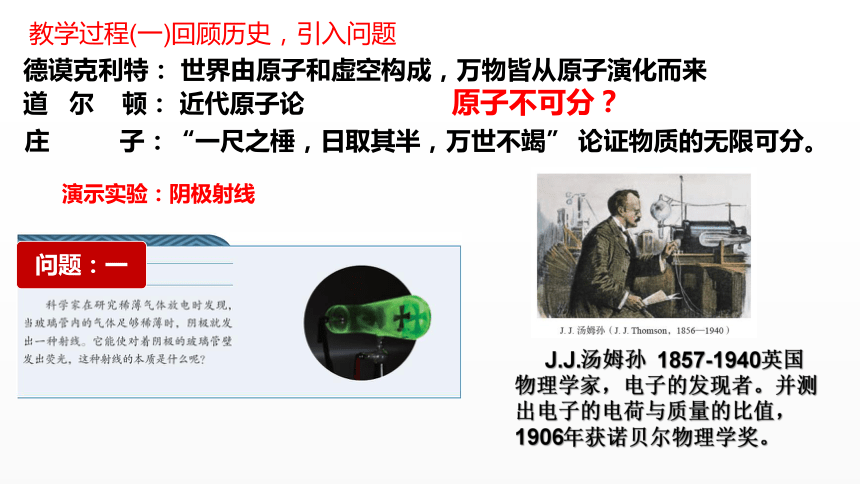

德谟克利特: 世界由原子和虚空构成,万物皆从原子演化而来

道 尔 顿: 近代原子论 原子不可分?

教学过程(一)回顾历史,引入问题

演示实验:阴极射线

庄 子:“一尺之棰,日取其半,万世不竭” 论证物质的无限可分。

J.J.汤姆孙 1857-1940英国物理学家,电子的发现者。并测出电子的电荷与质量的比值,1906年获诺贝尔物理学奖。

教学过程(一)回顾历史,引入问题

问题二:阴极射线本质是什么?如何检验射线是否带电?电荷性质

问题解决:学生思考、讨论、交流。回答学习的结果,重点回答如何检验自己的猜想。

教师补充:汤姆孙为了研究阴极射线的本质,利用磁场偏转的方法测量未知粒子的荷质比。密立根实验。

问题三:如何说明它是构成物质的共有成分?

问题四:既然原子是有结构的,那么这个结构模型是

怎样的

问题五:汤姆孙阴极射线实验的价值是什么

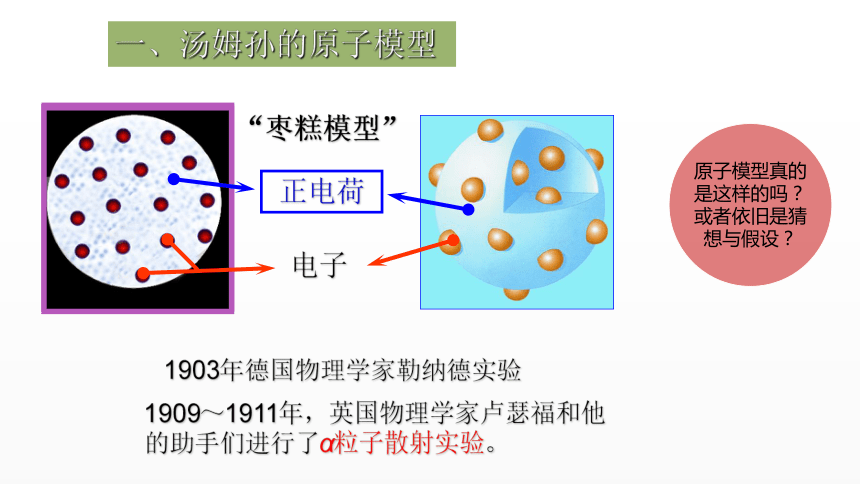

一、汤姆孙的原子模型

“枣糕模型”

正电荷

电子

1903年德国物理学家勒纳德实验

1909~1911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手们进行了α粒子散射实验。

1909~1911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手们进行了α粒子散射实验。

二. α粒子散射实验

卢瑟福:出身平常

学业优异

流芳百世

二. α粒子散射实验

实验装置

放射源——放射性元素钋(Po)放出α粒子,α粒子 是氦原子核,带2e正电荷,质量是氢原子的4倍,具有较大的动能。

为什么要使用金箔?

金箔——作为靶子,厚度1μm, 重叠了3000层左右的金原子。重金属核质量较大,实验效果明显。

教学过程(二)观察实验,引入问题

学生:阅读教材,品味课本对实验现象描述

1.绝大多数的a粒子穿过金箔后,与原来的运动方向偏离不多(平均2°~3);

2.少数a粒子发生了较大角度的偏转;

3极少数a粒子(约有1/8000)的偏转角q超过90°,个别a粒子甚至被反弹回来。

引导学生:认识汤姆孙原子模型具有均匀性和对称性的特点,对 a粒子的电场力趋于抵消,不至于引起大角度的偏转;

1、电子质量很小,只有α 粒子的1/7300对α 粒子运动方向不会发生明显影响;

2、由于正电荷均匀分布,α粒子所受库仑力也很小,故α粒子偏转角度不会很大.

卢瑟福根据他的导师汤姆生模型估测实验结果:

1、绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进。

2、但少数α粒子发生了较大的偏转。

3、有极少数α粒子的偏转超过了90°,有的甚至几乎达到180°。

卢瑟福对于上述实验的结果感到十分惊奇,他说:“它好比你对一张纸发射炮弹,结果被反弹回来而打到自己身上……”

汤姆逊枣糕原子模型无法解释此现象!!!

α粒子散射实验现象

问题六:原子内部究竟是什么样的结构,才有可能造成这样的实验结果呢?

①绝大多数粒子基本不偏转:

表明:

②少数粒子发生较大偏转:

表明:

③极少数粒子被弹回:

表明:

原子内部绝大部分是“空”的。

原子内部有“正电荷集中”的区域。

作用力很大,质量很大的核。

1、在原子中心有一个很小的核,叫原子核.

2、原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里.

3、带负电的电子在核外空间绕着核旋转.

三、原子的核式结构的提出

问题七:什么样的原子模型才能与a粒子散射实验现象相吻合

α粒子穿过原子时,电子对α粒子运动的影响很小,影响α粒子运动的主要是带正电的原子核。

而绝大多数的α粒子穿过原子时离核较远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎没有改变,只有极少数α粒子可能与核十分接近,受到较大的库仑斥力,才会发生大角度的偏转 。

三. 原子的核式结构的提出

对α粒子散射实验现象解释

四、原子核的尺度与电荷

根据卢瑟福的原子核式模型和α粒子散射的实验数据,可以推算出各种元素原子核的电荷数Q,原子序数Z.

还可以估计出原子核的大小。原子的半径约为10-10m,原子核半径约是10-15m,原子核的体积只占原子的体积的十万分之一。

问题八:a粒子散射实验的价值是什么

问题解决: 1、学生思考、交流讨论

2、教师提炼:否定旧模型,建立新模型。得到了研究微观粒子结构的一般方法(高能粒子轰击研究对象,此后卢瑟福和查德威克用类似的方法发现了质子和中子)。

体育场

根据卢瑟福的原子结构模型,原子内部是十分“空旷”的,举一个例子:

原子

原子核

原子半径:10-10m

原子核半径:10-15~10-14m

拓展联想,延伸问题:

问题九:卢瑟福的原子核式结构模型能够很好地解释a粒子散射实验,因而很快得到了人们的承认。那么这个模型有无假说的成分 有无局限性

教学小结:

以核心素养为导向设计这节课:

教学目标定位在:“物理思想方法”感悟和内化上。

教学重点定位在:“原子模型建立过程”上。

教学方法:“以问题引领教学”;将教学内容转化为递进性、目标性、开放性和适切性的问题,以提出问题和解决问题为脉络,组成若干个教学微环节,激发学生自主思考,提高学生的思维品质。此外,在教学中, 应注意物理思想方法的渗透和实验价值的提升,体现科学责任与态度。

1、在用α粒子轰击金箔的实验中,卢瑟福观察到的α粒子的运动情况是( )

A、全部α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进

B、绝大多数α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进,少数发生较大偏转,极少数甚至被弹回

C、少数α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进,绝大多数发生较大偏转,甚至被弹回

D、全部α粒子都发生很大偏转

B

【课堂练习】

2:卢瑟福α粒子散射实验的结果( )

A、证明了质子的存在

B、证明了原子核是由质子和中子组成的

C、说明原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上

D、说明原子的电子只能在某些不连续的轨道上运动

C

【课堂练习】

4. 卢瑟福对α粒子散射实验的解释是( )

A. 使α粒子产生偏转的力主要是原子中电子对α粒子的作用力

B. 使α粒子产生偏转的力主要是库仑力

C. 原子核很小,α粒子接近它的机会很少,所以绝大多数的α粒子仍沿原来的方向前进

D. 能产生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核近的α粒子

BCD

【课堂练习】

5. 在α粒子散射实验中,如果一个α粒子跟金箔中的电子相撞,则( )

A.α粒子的动能和动量几乎没有损失。

B.α粒子将损失部分动能和动量。

C.α粒子不会发生显著的偏转。

D.α粒子将发生较大角度的偏转。

AC

【课堂练习】

6、氢原子的核外电子质量为m,电量为 e,在离核最近的轨道上运动,轨道半径为r,求:

1) 电子运动的动能;

2) 电子绕核转动的频率;

3) 电子绕核转动相当于环形电流的电流强度值.

【课后作业】

原子的核式结构模型

说教材

本节课是高中物理选择性必修三第四章第三节,主要学习原子结构的发展历程,本节内容贯穿原子结构的发现历史和科学探究方法。课本介绍了科学家们怎样一步步地深入探究原子结构,让学生认识微观世界的方法和途径,发展学生思维。承上启下为同学们探索原子世界打开了一扇门。

新老教材在章节编排上略有变动,但是主干知识和思想方法基本不变,而且使人类认识原子结构的过程更加的完整。

教学重点

1 .重演“原子模型建立过程”,让学生经历探究过程

2. 在教学中渗透和让学生体会物理学的科学研究方法

教学难点

引导学生自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定枣糕模型,得出原子的核式结构

教材把人类认识原子结构分成以下三个阶段:

第一阶段:从电子的发现,认识到原子内部也有结构

该阶段的教学对学生认识原子结构具有重大意义,使学生认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也有结构。激发探究欲望。

教材把人类认识原子结构分成以下三个阶段:

第二阶段:推测原子中电荷分布,认识原子核式结构

该阶段的教学对进一步强化科学研究方法,提高证据意识,也让学生认识到最常用的获取微观世界信息的方法。

猜想与假设

教材把人类认识原子结构分成以下三个阶段:

第三阶段:经典电磁理论的矛盾(原子的稳定性和原子光谱的分立特征)。第4节

原子结构的教学让学生感悟人类对微观世界的认知过程是逐步深入的,在认识未知事物使需要两条腿走路:猜想与假设和实验验证。人类对原子结构的认识,体现了科学发展的过程。

教材整体编写思路是让学生“亲历”《原子的核式结构》的建立过程。既蕴涵了人类探求物质微观结构的研究方法,又体现了人类对未知世界探究的执著精神,还隐含着辩证唯物主义认识观和方法论,蕴涵丰富的教育资源。让学生从中体会到科学的研究方法和直观的实验现象。也让学生了解了研究微观世界的科学方法,也锻炼了学生分析问题、解决问题的能力,进而发展核心素养。

教学建议

将教材与物理学史相整合,丰富课程资源,并将教学过程转化为一系列的问题,以问题引导学生在观察、阅读、思考、再提问、讨论等学习过程中经历人们逐步探索原子结构的过程。旨在丰富学生的学习体验,提高自主学习能力和研究能力,发展物理核心素养。

教学目标

(1)知道发现电子的意义,电荷是量子化的 ,体会电子发现过程中蕴含的科学方法。

(2)研究卢瑟福a粒子散射实验原理和实验现象。

感受研究方法:提出假设→建立物理模型→实验验证,提高科学思维品质和科学探究能力。

(3)认识原子核式结构模型建立的科学推理和论证过程。

通过系列问题的解决,学生亲历人类探索原子结构的认识过程,感悟人类对物质结构的认识,经历了从猜想与假设到实证研究的过程,体会辩证唯物主义认识论在物理学发展中的指导作用,树立科学的认识观和物质观。

(4)知道原子和原子核的大小数量级,知道电荷数。

德谟克利特: 世界由原子和虚空构成,万物皆从原子演化而来

道 尔 顿: 近代原子论 原子不可分?

教学过程(一)回顾历史,引入问题

演示实验:阴极射线

庄 子:“一尺之棰,日取其半,万世不竭” 论证物质的无限可分。

J.J.汤姆孙 1857-1940英国物理学家,电子的发现者。并测出电子的电荷与质量的比值,1906年获诺贝尔物理学奖。

教学过程(一)回顾历史,引入问题

问题二:阴极射线本质是什么?如何检验射线是否带电?电荷性质

问题解决:学生思考、讨论、交流。回答学习的结果,重点回答如何检验自己的猜想。

教师补充:汤姆孙为了研究阴极射线的本质,利用磁场偏转的方法测量未知粒子的荷质比。密立根实验。

问题三:如何说明它是构成物质的共有成分?

问题四:既然原子是有结构的,那么这个结构模型是

怎样的

问题五:汤姆孙阴极射线实验的价值是什么

一、汤姆孙的原子模型

“枣糕模型”

正电荷

电子

1903年德国物理学家勒纳德实验

1909~1911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手们进行了α粒子散射实验。

1909~1911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手们进行了α粒子散射实验。

二. α粒子散射实验

卢瑟福:出身平常

学业优异

流芳百世

二. α粒子散射实验

实验装置

放射源——放射性元素钋(Po)放出α粒子,α粒子 是氦原子核,带2e正电荷,质量是氢原子的4倍,具有较大的动能。

为什么要使用金箔?

金箔——作为靶子,厚度1μm, 重叠了3000层左右的金原子。重金属核质量较大,实验效果明显。

教学过程(二)观察实验,引入问题

学生:阅读教材,品味课本对实验现象描述

1.绝大多数的a粒子穿过金箔后,与原来的运动方向偏离不多(平均2°~3);

2.少数a粒子发生了较大角度的偏转;

3极少数a粒子(约有1/8000)的偏转角q超过90°,个别a粒子甚至被反弹回来。

引导学生:认识汤姆孙原子模型具有均匀性和对称性的特点,对 a粒子的电场力趋于抵消,不至于引起大角度的偏转;

1、电子质量很小,只有α 粒子的1/7300对α 粒子运动方向不会发生明显影响;

2、由于正电荷均匀分布,α粒子所受库仑力也很小,故α粒子偏转角度不会很大.

卢瑟福根据他的导师汤姆生模型估测实验结果:

1、绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进。

2、但少数α粒子发生了较大的偏转。

3、有极少数α粒子的偏转超过了90°,有的甚至几乎达到180°。

卢瑟福对于上述实验的结果感到十分惊奇,他说:“它好比你对一张纸发射炮弹,结果被反弹回来而打到自己身上……”

汤姆逊枣糕原子模型无法解释此现象!!!

α粒子散射实验现象

问题六:原子内部究竟是什么样的结构,才有可能造成这样的实验结果呢?

①绝大多数粒子基本不偏转:

表明:

②少数粒子发生较大偏转:

表明:

③极少数粒子被弹回:

表明:

原子内部绝大部分是“空”的。

原子内部有“正电荷集中”的区域。

作用力很大,质量很大的核。

1、在原子中心有一个很小的核,叫原子核.

2、原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里.

3、带负电的电子在核外空间绕着核旋转.

三、原子的核式结构的提出

问题七:什么样的原子模型才能与a粒子散射实验现象相吻合

α粒子穿过原子时,电子对α粒子运动的影响很小,影响α粒子运动的主要是带正电的原子核。

而绝大多数的α粒子穿过原子时离核较远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎没有改变,只有极少数α粒子可能与核十分接近,受到较大的库仑斥力,才会发生大角度的偏转 。

三. 原子的核式结构的提出

对α粒子散射实验现象解释

四、原子核的尺度与电荷

根据卢瑟福的原子核式模型和α粒子散射的实验数据,可以推算出各种元素原子核的电荷数Q,原子序数Z.

还可以估计出原子核的大小。原子的半径约为10-10m,原子核半径约是10-15m,原子核的体积只占原子的体积的十万分之一。

问题八:a粒子散射实验的价值是什么

问题解决: 1、学生思考、交流讨论

2、教师提炼:否定旧模型,建立新模型。得到了研究微观粒子结构的一般方法(高能粒子轰击研究对象,此后卢瑟福和查德威克用类似的方法发现了质子和中子)。

体育场

根据卢瑟福的原子结构模型,原子内部是十分“空旷”的,举一个例子:

原子

原子核

原子半径:10-10m

原子核半径:10-15~10-14m

拓展联想,延伸问题:

问题九:卢瑟福的原子核式结构模型能够很好地解释a粒子散射实验,因而很快得到了人们的承认。那么这个模型有无假说的成分 有无局限性

教学小结:

以核心素养为导向设计这节课:

教学目标定位在:“物理思想方法”感悟和内化上。

教学重点定位在:“原子模型建立过程”上。

教学方法:“以问题引领教学”;将教学内容转化为递进性、目标性、开放性和适切性的问题,以提出问题和解决问题为脉络,组成若干个教学微环节,激发学生自主思考,提高学生的思维品质。此外,在教学中, 应注意物理思想方法的渗透和实验价值的提升,体现科学责任与态度。

1、在用α粒子轰击金箔的实验中,卢瑟福观察到的α粒子的运动情况是( )

A、全部α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进

B、绝大多数α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进,少数发生较大偏转,极少数甚至被弹回

C、少数α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进,绝大多数发生较大偏转,甚至被弹回

D、全部α粒子都发生很大偏转

B

【课堂练习】

2:卢瑟福α粒子散射实验的结果( )

A、证明了质子的存在

B、证明了原子核是由质子和中子组成的

C、说明原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上

D、说明原子的电子只能在某些不连续的轨道上运动

C

【课堂练习】

4. 卢瑟福对α粒子散射实验的解释是( )

A. 使α粒子产生偏转的力主要是原子中电子对α粒子的作用力

B. 使α粒子产生偏转的力主要是库仑力

C. 原子核很小,α粒子接近它的机会很少,所以绝大多数的α粒子仍沿原来的方向前进

D. 能产生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核近的α粒子

BCD

【课堂练习】

5. 在α粒子散射实验中,如果一个α粒子跟金箔中的电子相撞,则( )

A.α粒子的动能和动量几乎没有损失。

B.α粒子将损失部分动能和动量。

C.α粒子不会发生显著的偏转。

D.α粒子将发生较大角度的偏转。

AC

【课堂练习】

6、氢原子的核外电子质量为m,电量为 e,在离核最近的轨道上运动,轨道半径为r,求:

1) 电子运动的动能;

2) 电子绕核转动的频率;

3) 电子绕核转动相当于环形电流的电流强度值.

【课后作业】

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子