中考语文二轮专题《红星照耀中国》课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考语文二轮专题《红星照耀中国》课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-12 10:51:46 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

专题 名著阅读

2023中考语文二轮复习

(《红星照耀中国》精讲训练)

1.关于《红星照耀中国》这部名著,下列说法不.准.确.的一项是( )

A.本书又名《西行漫记》,作者是美国著名记者埃德加·斯诺。

B.本书是一部向世界介绍、传播中国共产党和中国革命历程的图书。

C.本书是按照作者探寻“红色中国”的时间顺序来记录见闻的。

D.本书是一部“用事实说话”的作品,没有体现作者的倾向性

答案:1.本题考查识记名著文学常识和内容的能力。 D.“没有体现作者的倾向性”错。埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道“冒险、探索、 发现、勇气、胜利和狂喜、艰难困苦,英勇牺牲、忠心耿耿、这些千千万万青年人的经久不 衰的热情,始终如一的希望,令人惊诧的革命乐观情绪,像一把火焰,贯穿着这一切,他们 无论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前,都绝不承认失败”,这是斯诺 对工农红军的万里长征的评价。 故选 D

【选择】

2.下列有关书中人物的表述不准确的一项是( )

A.毛泽东是一个精研文史哲的学者,也是一个极有天才的军事和政治的战略家。

B.通过面对面地交谈,贺龙的好口才给斯诺留下了深刻印象。

C.彭德怀大公无私,除了两套统一发放的红军军装,唯一的个人衣服就是用缴获的降落伞 做的背心。

D.“红小鬼们”勤奋、忠实,热爱红军,有着革命的热情。

答案:2.本题考查识记名著内容的能力。

B.“通过面对面地交谈,贺龙的好口才给斯诺留下了深刻印象”错。斯诺是从李长林的介绍 中了解贺龙好口才的,并不是斯诺与贺龙面对面地交谈了解到的。 故选 B。

选择

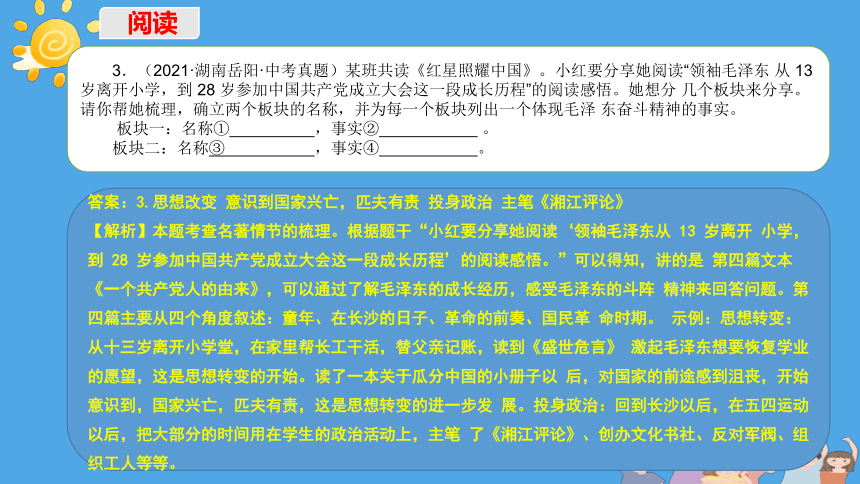

3.(2021·湖南岳阳·中考真题)某班共读《红星照耀中国》。小红要分享她阅读“领袖毛泽东 从 13 岁离开小学,到 28 岁参加中国共产党成立大会这一段成长历程”的阅读感悟。她想分 几个板块来分享。请你帮她梳理,确立两个板块的名称,并为每一个板块列出一个体现毛泽 东奋斗精神的事实。

板块一:名称① ,事实② 。

板块二:名称③ ,事实④ 。

答案:3.思想改变 意识到国家兴亡,匹夫有责 投身政治 主笔《湘江评论》

【解析】本题考查名著情节的梳理。根据题干“小红要分享她阅读‘领袖毛泽东从 13 岁离开 小学,到 28 岁参加中国共产党成立大会这一段成长历程’的阅读感悟。”可以得知,讲的是 第四篇文本《一个共产党人的由来》,可以通过了解毛泽东的成长经历,感受毛泽东的斗阵 精神来回答问题。第四篇主要从四个角度叙述:童年、在长沙的日子、革命的前奏、国民革 命时期。 示例:思想转变:从十三岁离开小学堂,在家里帮长工干活,替父亲记账,读到《盛世危言》 激起毛泽东想要恢复学业的愿望,这是思想转变的开始。读了一本关于瓜分中国的小册子以 后,对国家的前途感到沮丧,开始意识到,国家兴亡,匹夫有责,这是思想转变的进一步发 展。投身政治:回到长沙以后,在五四运动以后,把大部分的时间用在学生的政治活动上,主笔 了《湘江评论》、创办文化书社、反对军阀、组织工人等等。

阅读

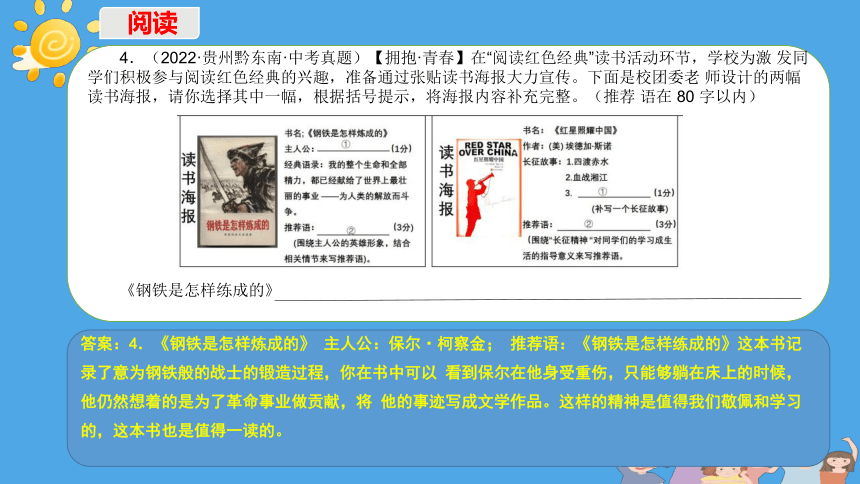

4.(2022·贵州黔东南·中考真题)【拥抱·青春】在“阅读红色经典”读书活动环节,学校为激 发同学们积极参与阅读红色经典的兴趣,准备通过张贴读书海报大力宣传。下面是校团委老 师设计的两幅读书海报,请你选择其中一幅,根据括号提示,将海报内容补充完整。(推荐 语在 80 字以内)

《钢铁是怎样练成的》

答案:4.《钢铁是怎样炼成的》 主人公:保尔·柯察金; 推荐语:《钢铁是怎样练成的》这本书记录了意为钢铁般的战士的锻造过程,你在书中可以 看到保尔在他身受重伤,只能够躺在床上的时候,他仍然想着的是为了革命事业做贡献,将 他的事迹写成文学作品。这样的精神是值得我们敬佩和学习的,这本书也是值得一读的。

阅读

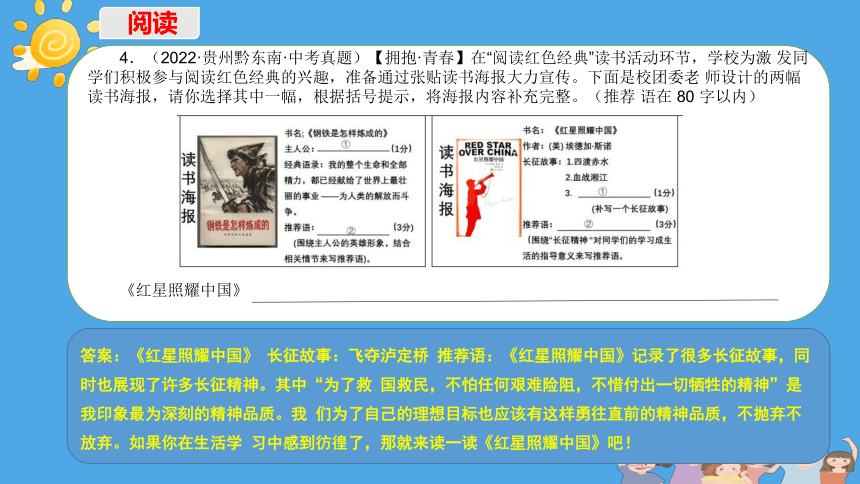

4.(2022·贵州黔东南·中考真题)【拥抱·青春】在“阅读红色经典”读书活动环节,学校为激 发同学们积极参与阅读红色经典的兴趣,准备通过张贴读书海报大力宣传。下面是校团委老 师设计的两幅读书海报,请你选择其中一幅,根据括号提示,将海报内容补充完整。(推荐 语在 80 字以内)

《红星照耀中国》

答案:《红星照耀中国》 长征故事:飞夺泸定桥 推荐语:《红星照耀中国》记录了很多长征故事,同时也展现了许多长征精神。其中“为了救 国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神”是我印象最为深刻的精神品质。我 们为了自己的理想目标也应该有这样勇往直前的精神品质,不抛弃不放弃。如果你在生活学 习中感到彷徨了,那就来读一读《红星照耀中国》吧!

阅读

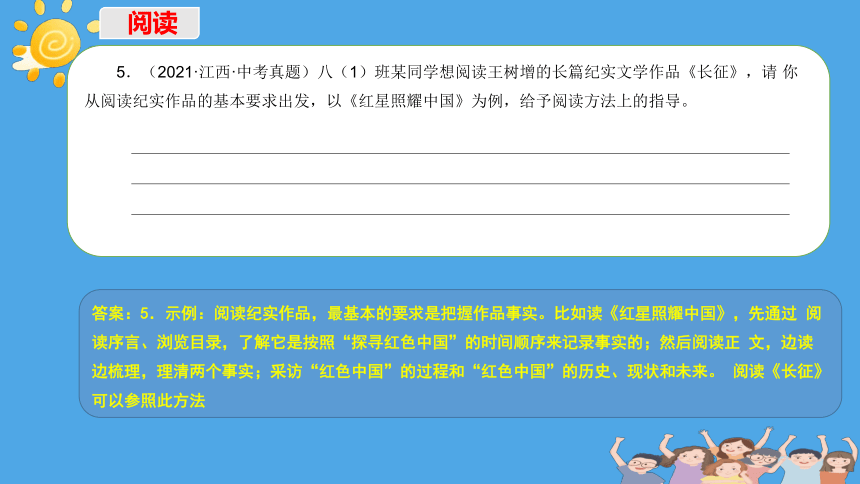

5.(2021·江西·中考真题)八(1)班某同学想阅读王树增的长篇纪实文学作品《长征》,请 你从阅读纪实作品的基本要求出发,以《红星照耀中国》为例,给予阅读方法上的指导。

答案:5.示例:阅读纪实作品,最基本的要求是把握作品事实。比如读《红星照耀中国》,先通过 阅读序言、浏览目录,了解它是按照“探寻红色中国”的时间顺序来记录事实的;然后阅读正 文,边读边梳理,理清两个事实;采访“红色中国”的过程和“红色中国”的历史、现状和未来。 阅读《长征》可以参照此方法

阅读

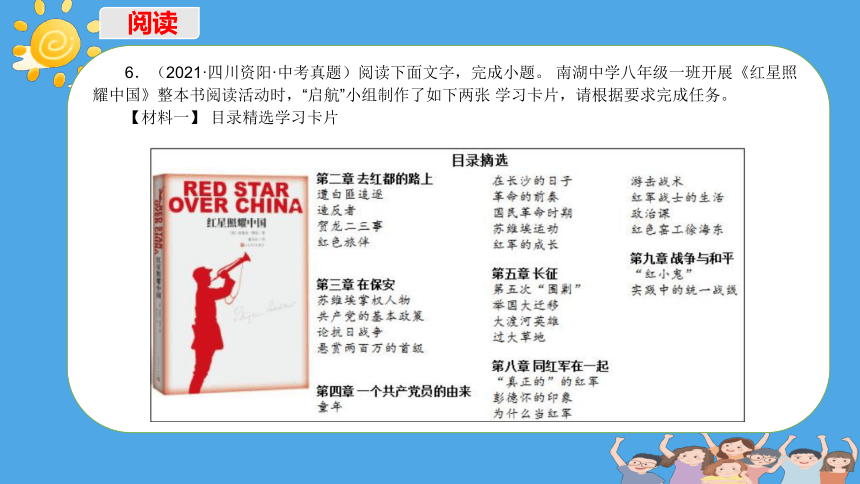

6.(2021·四川资阳·中考真题)阅读下面文字,完成小题。 南湖中学八年级一班开展《红星照耀中国》整本书阅读活动时,“启航”小组制作了如下两张 学习卡片,请根据要求完成任务。

【材料一】 目录精选学习卡片

阅读

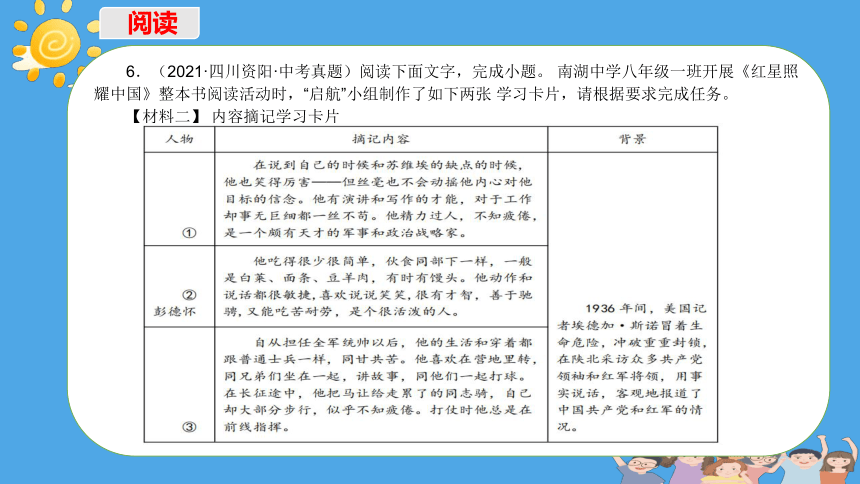

6.(2021·四川资阳·中考真题)阅读下面文字,完成小题。 南湖中学八年级一班开展《红星照耀中国》整本书阅读活动时,“启航”小组制作了如下两张 学习卡片,请根据要求完成任务。

【材料二】 内容摘记学习卡片

阅读

6.(1)请根据材料一和材料二,在内容摘记学习卡片的横线处补写出人物姓名。

(2)请根据以上材料回顾整本书内容,探究红军领袖人物带领中国工农红军不断取得革命胜 利的原因。

答案:6.(1)①毛泽东③朱德

(2)红军领袖将马克思列宁的理论与中国革命实践相结合,实事求是;制定了严格的纪律, 深得民众的信任。红军领袖人物个人素质高,信念坚定;领袖敢于吃苦,与士兵同甘共苦。

阅读

7.(2021·浙江绍兴·中考真题)为献礼建党百年,班级开展了《红星照耀中国》项目化学习, 小组打算制作微纪录片《周恩来》。有同学不理解剧本部分选材,请你结合作品帮助释疑。

阅读

7.(2021·浙江绍兴·中考真题)为献礼建党百年,班级开展了《红星照耀中国》项目化学习, 小组打算制作微纪录片《周恩来》。有同学不理解剧本部分选材,请你结合作品帮助释疑。

阅读

7.(2021·浙江绍兴·中考真题)为献礼建党百年,班级开展了《红星照耀中国》项目化学习, 小组打算制作微纪录片《周恩来》。有同学不理解剧本部分选材,请你结合作品帮助释疑。

(1)

答案:7.(1)示例:首先,这是周恩来真实的家庭背景,能体现微纪录片(纪实作品)的真实性。 其次,与《红星照耀中国》中许多革命者出身贫苦不同,周恩来是一个“书生出生的造反者”, 知识与信仰完全一致。为民族解放而背弃封建官僚阶级,能体现他革命决心的坚定。书中另 外写到他成功发动上海工人起义,特意点明他是个大资产阶级家庭的子弟,同工人阶级素无 接触,以此突出他的革命决心和领导能力。(意对即可)

阅读

7.(2021·浙江绍兴·中考真题)为献礼建党百年,班级开展了《红星照耀中国》项目化学习, 小组打算制作微纪录片《周恩来》。有同学不理解剧本部分选材,请你结合作品帮助释疑。

(2)

答案:(2)示例:周恩来如同中国革命的“吹号者”。在中国社会“一片黝黑”“黎明没有到来”时, 他“想望着黎明”,在“发出困乏的鼾声的同伴”中,最早“起来”,吹响了号角,这与《红星照 7

耀中国》所写的周恩来形象、经历相符:1919 年就领导学生开展民主与社会改革运动,是 中国共产党的创建人之一,参与组织的八一南昌起义是中国红军的历史性开端,等等。诗中 吹号者为追求革命理想而“不埋怨”艰苦环境的形象,与《红星照耀中国》所写的周恩来形象、 经历相符:因组织学生运动入狱仍坚持革命,在南方进行了多年艰苦的斗争,长征途中九死 一生后在重重封锁的苏区领导革命,等等。

阅读

(2020·山东枣庄·中考真题)阅读下面的名著选段,完成下面小题。

通过红色大门(节选)

(美)埃德加·斯诺

我们沿着一条弯弯曲曲的小溪走了四个小时,一路没有见着一个 人影。那里根本没有

路,只有小溪的溪床,两边岩壁高耸,溪水就在 中间湍急地流过,在岩壁上面就是险峻的黄土山。要结果掉一个过分 好奇的洋鬼子,这是个好去处。使我惴惴不安的一个因素,是那个骡 夫对我的牛皮鞋子多次表示羡慕。

“到啦!”他突然转过头来大声说。这里,岩壁终于消失,一 个狭小的山谷展现在我们面前,山谷里一片绿油油的麦苗。“我们到啦!”

我放下了心,朝着他的前面望去,看见一座小山的山边有一个黄土村落,缕缕青烟从村 里那些高大的泥烟囱里袅袅上升,那些烟囱像长长的手指一样竖立在峭壁的面前。几分钟之 后,我们就到了那里。

真题训练

一个年轻的农民,头上包着一条白毛巾,腰间插着一支左轮手枪,从村里走出来,惊愕 的望着我,问我是谁,到那里去干什么?“我是个美国记者,”我说。“我要见这里的贫民 会主席。”他面无表情地看着我,回答说:“hai pa!”

我过去听到中国人说“hai pa”就只有一个意思:“我害怕!”我心里想,如果他感到 害怕,那我该感到怎么样呢?但是,他神色泰然自若,看来他的话不是这个意思。他回过头 问那骡夫我是什么人。

那骡夫把我跟他说过的话重说了一遍,还添枝加叶地说了些他自己的话。我放心地看到 那位青年农民的脸色和缓下来了。这时我发现他确实是个长得很英俊的小伙子,皮肤黝黑发 亮,牙齿整齐洁白。他好像同中国其他地方的胆怯的农民不属于一个族类。他那一双炯炯有 神的快乐的眼睛含着一种挑战的神情,他还有一定的吓人气派。他的手慢慢地从枪柄上移开, 脸上露出了笑容。

真题训练

“我就是你要见的人,”他说,“我就是主席。请进来喝口热茶吧。”

这些陕西山区的居民有自己的方言,净是发音含混的口语。我同那位主席又作了几次谈 话的努力之后,他渐渐地现出能够领会的神情,我们的谈话就有了顺利的进展。等到我最后 问清这个问题时,我这才发现陕西山区方言中的 hai pa 等于官话中的 bu zhi dao(不知道)。 这个发现使我感到很满意。

我坐在铺着炕毡的炕上,向我的主人进一步谈到我自己和我的计划。过了不久,他就显 得没有什么疑虑了。我想去县政府所在地安塞,当时我以为苏维埃主席毛泽东就在那里。问 他能不能给我找一个向导和一个骡夫。

他答应说,没有问题,没有问题,不过我不能在大热天赶路。太阳已经升到当空,天确 实是非常热,我看上去很疲倦。他问我吃了东西没有。说实在的,我饿极了,因此我不再跟 他客气,接受了他的邀请,第一次同一个“赤匪”一道吃饭。我已破釜沉舟,决心跨进红区 了。

真题训练

我现在已经完全落入刘龙火先生(我后来知道这就是那位青年农民的姓名)的掌握之中。 刘龙火拿烟、酒、茶来招待我,向我提出无数的问题。他和他的朋友们非常好奇地翻看我的 照相机、鞋子、毛袜、我的布短裤的质料,不时发出赞美的声音;对于我的卡其布衬衫的拉 链,更是赞不绝口。总的印象似乎是:我的行头不论看起来是多么可笑,显然非常实用。我 不知道“共产主义”在实践上对这班人意味着什么,我准备眼看我的这些东西很快地被“共 产”——但是当然没有发生这种事情。我几乎可以肯定,我受到严密检查的目的(比你在其 他边境所受到的海关检查要愉快得多)是为了要证实他们以前的一种看法:洋鬼子不可思议。

不到一个小时,他们端来了一大盘炒鸡蛋,还有蒸卷、小米饭、一些白菜和少量烤猪肉。 我的主人为饭菜简单而表示歉意;我则为我的食量不同寻常而表示歉意。

真题训练

龙火告诉我,说安塞离那里不过“几步路”,尽管我不大放心,但是除了照他说等一等 以外,没有其他办法。等到一个年轻的向导和一个骡夫终于到来的时候,已经过了下午四点 钟了。临走时,我想把饭钱付给刘先生,可是他愤然拒绝了。 “

你是一位外国客人,”他解释说,“而且你是来找我们的毛主席的。再说,你的钱也 没有用处。”他对我手里拿着的纸币瞟了一眼,问道:“你没有苏区的钱吗?”听我回答说 没有,他就数了共值一元钱的苏区纸币说,“这个你拿去,你路上会用得着的。”我拿一元 国民党的钱和刘先生交换,他接受了;我再一次向他道谢,然后跟在我的向导和骡夫后边爬 上山道。

“好啊,”我一边气喘喘地爬山,一边对自己说。“到现在为止,一切顺利。”我已闯 进了红色大门。这件事多么简单!

真题训练

8.【话书名】文章节选自埃德加·斯诺 1937 年在伦敦出版的《红星照耀中国》一书,由于当 时中国所处的特殊环境,中译本用了《西行漫记》这个书名。根据对本名著的阅读积累,你 认为哪个书名更好?请谈谈你的理解。

答案:8.示例一:《红星照耀中国》好。书名以比喻的方式,生动形象地向全世界宣告了:中国共 产党及其领导的红色革命犹如一颗闪耀的红星,不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中 国。

示例二:《西行漫记》好。书名突出“记”的客观性、纪实性,是斯诺采访的第一手资料.而 且,《西行漫记》书名平实,不含政治倾向,具有隐秘性,便于在当时的环境下发行

阅读

9.【说人物】斯诺以一个外国人的视角,用纪实的笔法,描述了中国共产党人的言谈举止, 报道了他们的真实生活。综合选文内容,简要概括刘龙火这一人物形象。

答案:9.从“他神色泰然自若,看来他的话不是这个意思。他回过头问那骡夫我是什么人”看出他 的沉着冷静,警觉谨慎、有挑战性和威慑力;从“这个你拿去,你路上会用得着的”看出他热 情好客、慷慨大方;从“这时我发现他确实是个长得很英俊的小伙子,皮肤黝黑发亮,牙齿 整齐洁白”看出他英俊。

阅读

10.【赏奇景】选文好似不经意地描写了沿途所见,实际上作者是用场景语言来表达意义。 请结合选文第一段,赏析景物描写的作用。

11.【品细节】细节描写能刻画人物、推动情节、揭示主题。选文中运用了大量的细节描写, 其中提到的“hai pa”这一细节,在选文中有怎样的作用?

答案:10.描写了一幅崎岖、险峻、杳无人烟的景象,渲染了紧张、恐怖的氛围,流露了作者担心 害怕而惴惴不安的心理。与下文“闯进红色大门”快乐、喜悦的心情形成反差。

11.“hai pa”这一细节,以方言造成误解,反衬了刘龙火的“泰然自若”;从情节上看,设置 悬念,推动了情节发展;从主题上看,写出了作者对中国共产党人认识上的改变。

阅读

12.【探手法】阅读下面材料,谈谈斯诺和贺敬之是如何表现他们的兴奋、惊喜之情的?

材料一:“到啦!”他突然转过头来大声说。这里,岩壁终于消失,一个狭小的山谷展现在我们 面前,山谷里一片绿油油的麦苗。“我们到啦!”

材料二:一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;一盏盏电灯亮又明,一排排绿树迎春风……对 照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。 ——贺敬之《回延安》

答案:12.材料一运用了语言描写、景物描写(或间接描写)和反复的手法,表现了斯诺进入红区 的兴奋、惊喜之情。

材料二运用了排比(或铺排)和比喻的手法,写出了贺敬之见到延安 新面貌的兴奋、惊喜之情。

阅读

感谢您的聆听!

学如蜜蜂采蜜,采过许多花,才能酿出很多蜜。

专题 名著阅读

2023中考语文二轮复习

(《红星照耀中国》精讲训练)

1.关于《红星照耀中国》这部名著,下列说法不.准.确.的一项是( )

A.本书又名《西行漫记》,作者是美国著名记者埃德加·斯诺。

B.本书是一部向世界介绍、传播中国共产党和中国革命历程的图书。

C.本书是按照作者探寻“红色中国”的时间顺序来记录见闻的。

D.本书是一部“用事实说话”的作品,没有体现作者的倾向性

答案:1.本题考查识记名著文学常识和内容的能力。 D.“没有体现作者的倾向性”错。埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道“冒险、探索、 发现、勇气、胜利和狂喜、艰难困苦,英勇牺牲、忠心耿耿、这些千千万万青年人的经久不 衰的热情,始终如一的希望,令人惊诧的革命乐观情绪,像一把火焰,贯穿着这一切,他们 无论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前,都绝不承认失败”,这是斯诺 对工农红军的万里长征的评价。 故选 D

【选择】

2.下列有关书中人物的表述不准确的一项是( )

A.毛泽东是一个精研文史哲的学者,也是一个极有天才的军事和政治的战略家。

B.通过面对面地交谈,贺龙的好口才给斯诺留下了深刻印象。

C.彭德怀大公无私,除了两套统一发放的红军军装,唯一的个人衣服就是用缴获的降落伞 做的背心。

D.“红小鬼们”勤奋、忠实,热爱红军,有着革命的热情。

答案:2.本题考查识记名著内容的能力。

B.“通过面对面地交谈,贺龙的好口才给斯诺留下了深刻印象”错。斯诺是从李长林的介绍 中了解贺龙好口才的,并不是斯诺与贺龙面对面地交谈了解到的。 故选 B。

选择

3.(2021·湖南岳阳·中考真题)某班共读《红星照耀中国》。小红要分享她阅读“领袖毛泽东 从 13 岁离开小学,到 28 岁参加中国共产党成立大会这一段成长历程”的阅读感悟。她想分 几个板块来分享。请你帮她梳理,确立两个板块的名称,并为每一个板块列出一个体现毛泽 东奋斗精神的事实。

板块一:名称① ,事实② 。

板块二:名称③ ,事实④ 。

答案:3.思想改变 意识到国家兴亡,匹夫有责 投身政治 主笔《湘江评论》

【解析】本题考查名著情节的梳理。根据题干“小红要分享她阅读‘领袖毛泽东从 13 岁离开 小学,到 28 岁参加中国共产党成立大会这一段成长历程’的阅读感悟。”可以得知,讲的是 第四篇文本《一个共产党人的由来》,可以通过了解毛泽东的成长经历,感受毛泽东的斗阵 精神来回答问题。第四篇主要从四个角度叙述:童年、在长沙的日子、革命的前奏、国民革 命时期。 示例:思想转变:从十三岁离开小学堂,在家里帮长工干活,替父亲记账,读到《盛世危言》 激起毛泽东想要恢复学业的愿望,这是思想转变的开始。读了一本关于瓜分中国的小册子以 后,对国家的前途感到沮丧,开始意识到,国家兴亡,匹夫有责,这是思想转变的进一步发 展。投身政治:回到长沙以后,在五四运动以后,把大部分的时间用在学生的政治活动上,主笔 了《湘江评论》、创办文化书社、反对军阀、组织工人等等。

阅读

4.(2022·贵州黔东南·中考真题)【拥抱·青春】在“阅读红色经典”读书活动环节,学校为激 发同学们积极参与阅读红色经典的兴趣,准备通过张贴读书海报大力宣传。下面是校团委老 师设计的两幅读书海报,请你选择其中一幅,根据括号提示,将海报内容补充完整。(推荐 语在 80 字以内)

《钢铁是怎样练成的》

答案:4.《钢铁是怎样炼成的》 主人公:保尔·柯察金; 推荐语:《钢铁是怎样练成的》这本书记录了意为钢铁般的战士的锻造过程,你在书中可以 看到保尔在他身受重伤,只能够躺在床上的时候,他仍然想着的是为了革命事业做贡献,将 他的事迹写成文学作品。这样的精神是值得我们敬佩和学习的,这本书也是值得一读的。

阅读

4.(2022·贵州黔东南·中考真题)【拥抱·青春】在“阅读红色经典”读书活动环节,学校为激 发同学们积极参与阅读红色经典的兴趣,准备通过张贴读书海报大力宣传。下面是校团委老 师设计的两幅读书海报,请你选择其中一幅,根据括号提示,将海报内容补充完整。(推荐 语在 80 字以内)

《红星照耀中国》

答案:《红星照耀中国》 长征故事:飞夺泸定桥 推荐语:《红星照耀中国》记录了很多长征故事,同时也展现了许多长征精神。其中“为了救 国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神”是我印象最为深刻的精神品质。我 们为了自己的理想目标也应该有这样勇往直前的精神品质,不抛弃不放弃。如果你在生活学 习中感到彷徨了,那就来读一读《红星照耀中国》吧!

阅读

5.(2021·江西·中考真题)八(1)班某同学想阅读王树增的长篇纪实文学作品《长征》,请 你从阅读纪实作品的基本要求出发,以《红星照耀中国》为例,给予阅读方法上的指导。

答案:5.示例:阅读纪实作品,最基本的要求是把握作品事实。比如读《红星照耀中国》,先通过 阅读序言、浏览目录,了解它是按照“探寻红色中国”的时间顺序来记录事实的;然后阅读正 文,边读边梳理,理清两个事实;采访“红色中国”的过程和“红色中国”的历史、现状和未来。 阅读《长征》可以参照此方法

阅读

6.(2021·四川资阳·中考真题)阅读下面文字,完成小题。 南湖中学八年级一班开展《红星照耀中国》整本书阅读活动时,“启航”小组制作了如下两张 学习卡片,请根据要求完成任务。

【材料一】 目录精选学习卡片

阅读

6.(2021·四川资阳·中考真题)阅读下面文字,完成小题。 南湖中学八年级一班开展《红星照耀中国》整本书阅读活动时,“启航”小组制作了如下两张 学习卡片,请根据要求完成任务。

【材料二】 内容摘记学习卡片

阅读

6.(1)请根据材料一和材料二,在内容摘记学习卡片的横线处补写出人物姓名。

(2)请根据以上材料回顾整本书内容,探究红军领袖人物带领中国工农红军不断取得革命胜 利的原因。

答案:6.(1)①毛泽东③朱德

(2)红军领袖将马克思列宁的理论与中国革命实践相结合,实事求是;制定了严格的纪律, 深得民众的信任。红军领袖人物个人素质高,信念坚定;领袖敢于吃苦,与士兵同甘共苦。

阅读

7.(2021·浙江绍兴·中考真题)为献礼建党百年,班级开展了《红星照耀中国》项目化学习, 小组打算制作微纪录片《周恩来》。有同学不理解剧本部分选材,请你结合作品帮助释疑。

阅读

7.(2021·浙江绍兴·中考真题)为献礼建党百年,班级开展了《红星照耀中国》项目化学习, 小组打算制作微纪录片《周恩来》。有同学不理解剧本部分选材,请你结合作品帮助释疑。

阅读

7.(2021·浙江绍兴·中考真题)为献礼建党百年,班级开展了《红星照耀中国》项目化学习, 小组打算制作微纪录片《周恩来》。有同学不理解剧本部分选材,请你结合作品帮助释疑。

(1)

答案:7.(1)示例:首先,这是周恩来真实的家庭背景,能体现微纪录片(纪实作品)的真实性。 其次,与《红星照耀中国》中许多革命者出身贫苦不同,周恩来是一个“书生出生的造反者”, 知识与信仰完全一致。为民族解放而背弃封建官僚阶级,能体现他革命决心的坚定。书中另 外写到他成功发动上海工人起义,特意点明他是个大资产阶级家庭的子弟,同工人阶级素无 接触,以此突出他的革命决心和领导能力。(意对即可)

阅读

7.(2021·浙江绍兴·中考真题)为献礼建党百年,班级开展了《红星照耀中国》项目化学习, 小组打算制作微纪录片《周恩来》。有同学不理解剧本部分选材,请你结合作品帮助释疑。

(2)

答案:(2)示例:周恩来如同中国革命的“吹号者”。在中国社会“一片黝黑”“黎明没有到来”时, 他“想望着黎明”,在“发出困乏的鼾声的同伴”中,最早“起来”,吹响了号角,这与《红星照 7

耀中国》所写的周恩来形象、经历相符:1919 年就领导学生开展民主与社会改革运动,是 中国共产党的创建人之一,参与组织的八一南昌起义是中国红军的历史性开端,等等。诗中 吹号者为追求革命理想而“不埋怨”艰苦环境的形象,与《红星照耀中国》所写的周恩来形象、 经历相符:因组织学生运动入狱仍坚持革命,在南方进行了多年艰苦的斗争,长征途中九死 一生后在重重封锁的苏区领导革命,等等。

阅读

(2020·山东枣庄·中考真题)阅读下面的名著选段,完成下面小题。

通过红色大门(节选)

(美)埃德加·斯诺

我们沿着一条弯弯曲曲的小溪走了四个小时,一路没有见着一个 人影。那里根本没有

路,只有小溪的溪床,两边岩壁高耸,溪水就在 中间湍急地流过,在岩壁上面就是险峻的黄土山。要结果掉一个过分 好奇的洋鬼子,这是个好去处。使我惴惴不安的一个因素,是那个骡 夫对我的牛皮鞋子多次表示羡慕。

“到啦!”他突然转过头来大声说。这里,岩壁终于消失,一 个狭小的山谷展现在我们面前,山谷里一片绿油油的麦苗。“我们到啦!”

我放下了心,朝着他的前面望去,看见一座小山的山边有一个黄土村落,缕缕青烟从村 里那些高大的泥烟囱里袅袅上升,那些烟囱像长长的手指一样竖立在峭壁的面前。几分钟之 后,我们就到了那里。

真题训练

一个年轻的农民,头上包着一条白毛巾,腰间插着一支左轮手枪,从村里走出来,惊愕 的望着我,问我是谁,到那里去干什么?“我是个美国记者,”我说。“我要见这里的贫民 会主席。”他面无表情地看着我,回答说:“hai pa!”

我过去听到中国人说“hai pa”就只有一个意思:“我害怕!”我心里想,如果他感到 害怕,那我该感到怎么样呢?但是,他神色泰然自若,看来他的话不是这个意思。他回过头 问那骡夫我是什么人。

那骡夫把我跟他说过的话重说了一遍,还添枝加叶地说了些他自己的话。我放心地看到 那位青年农民的脸色和缓下来了。这时我发现他确实是个长得很英俊的小伙子,皮肤黝黑发 亮,牙齿整齐洁白。他好像同中国其他地方的胆怯的农民不属于一个族类。他那一双炯炯有 神的快乐的眼睛含着一种挑战的神情,他还有一定的吓人气派。他的手慢慢地从枪柄上移开, 脸上露出了笑容。

真题训练

“我就是你要见的人,”他说,“我就是主席。请进来喝口热茶吧。”

这些陕西山区的居民有自己的方言,净是发音含混的口语。我同那位主席又作了几次谈 话的努力之后,他渐渐地现出能够领会的神情,我们的谈话就有了顺利的进展。等到我最后 问清这个问题时,我这才发现陕西山区方言中的 hai pa 等于官话中的 bu zhi dao(不知道)。 这个发现使我感到很满意。

我坐在铺着炕毡的炕上,向我的主人进一步谈到我自己和我的计划。过了不久,他就显 得没有什么疑虑了。我想去县政府所在地安塞,当时我以为苏维埃主席毛泽东就在那里。问 他能不能给我找一个向导和一个骡夫。

他答应说,没有问题,没有问题,不过我不能在大热天赶路。太阳已经升到当空,天确 实是非常热,我看上去很疲倦。他问我吃了东西没有。说实在的,我饿极了,因此我不再跟 他客气,接受了他的邀请,第一次同一个“赤匪”一道吃饭。我已破釜沉舟,决心跨进红区 了。

真题训练

我现在已经完全落入刘龙火先生(我后来知道这就是那位青年农民的姓名)的掌握之中。 刘龙火拿烟、酒、茶来招待我,向我提出无数的问题。他和他的朋友们非常好奇地翻看我的 照相机、鞋子、毛袜、我的布短裤的质料,不时发出赞美的声音;对于我的卡其布衬衫的拉 链,更是赞不绝口。总的印象似乎是:我的行头不论看起来是多么可笑,显然非常实用。我 不知道“共产主义”在实践上对这班人意味着什么,我准备眼看我的这些东西很快地被“共 产”——但是当然没有发生这种事情。我几乎可以肯定,我受到严密检查的目的(比你在其 他边境所受到的海关检查要愉快得多)是为了要证实他们以前的一种看法:洋鬼子不可思议。

不到一个小时,他们端来了一大盘炒鸡蛋,还有蒸卷、小米饭、一些白菜和少量烤猪肉。 我的主人为饭菜简单而表示歉意;我则为我的食量不同寻常而表示歉意。

真题训练

龙火告诉我,说安塞离那里不过“几步路”,尽管我不大放心,但是除了照他说等一等 以外,没有其他办法。等到一个年轻的向导和一个骡夫终于到来的时候,已经过了下午四点 钟了。临走时,我想把饭钱付给刘先生,可是他愤然拒绝了。 “

你是一位外国客人,”他解释说,“而且你是来找我们的毛主席的。再说,你的钱也 没有用处。”他对我手里拿着的纸币瞟了一眼,问道:“你没有苏区的钱吗?”听我回答说 没有,他就数了共值一元钱的苏区纸币说,“这个你拿去,你路上会用得着的。”我拿一元 国民党的钱和刘先生交换,他接受了;我再一次向他道谢,然后跟在我的向导和骡夫后边爬 上山道。

“好啊,”我一边气喘喘地爬山,一边对自己说。“到现在为止,一切顺利。”我已闯 进了红色大门。这件事多么简单!

真题训练

8.【话书名】文章节选自埃德加·斯诺 1937 年在伦敦出版的《红星照耀中国》一书,由于当 时中国所处的特殊环境,中译本用了《西行漫记》这个书名。根据对本名著的阅读积累,你 认为哪个书名更好?请谈谈你的理解。

答案:8.示例一:《红星照耀中国》好。书名以比喻的方式,生动形象地向全世界宣告了:中国共 产党及其领导的红色革命犹如一颗闪耀的红星,不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中 国。

示例二:《西行漫记》好。书名突出“记”的客观性、纪实性,是斯诺采访的第一手资料.而 且,《西行漫记》书名平实,不含政治倾向,具有隐秘性,便于在当时的环境下发行

阅读

9.【说人物】斯诺以一个外国人的视角,用纪实的笔法,描述了中国共产党人的言谈举止, 报道了他们的真实生活。综合选文内容,简要概括刘龙火这一人物形象。

答案:9.从“他神色泰然自若,看来他的话不是这个意思。他回过头问那骡夫我是什么人”看出他 的沉着冷静,警觉谨慎、有挑战性和威慑力;从“这个你拿去,你路上会用得着的”看出他热 情好客、慷慨大方;从“这时我发现他确实是个长得很英俊的小伙子,皮肤黝黑发亮,牙齿 整齐洁白”看出他英俊。

阅读

10.【赏奇景】选文好似不经意地描写了沿途所见,实际上作者是用场景语言来表达意义。 请结合选文第一段,赏析景物描写的作用。

11.【品细节】细节描写能刻画人物、推动情节、揭示主题。选文中运用了大量的细节描写, 其中提到的“hai pa”这一细节,在选文中有怎样的作用?

答案:10.描写了一幅崎岖、险峻、杳无人烟的景象,渲染了紧张、恐怖的氛围,流露了作者担心 害怕而惴惴不安的心理。与下文“闯进红色大门”快乐、喜悦的心情形成反差。

11.“hai pa”这一细节,以方言造成误解,反衬了刘龙火的“泰然自若”;从情节上看,设置 悬念,推动了情节发展;从主题上看,写出了作者对中国共产党人认识上的改变。

阅读

12.【探手法】阅读下面材料,谈谈斯诺和贺敬之是如何表现他们的兴奋、惊喜之情的?

材料一:“到啦!”他突然转过头来大声说。这里,岩壁终于消失,一个狭小的山谷展现在我们 面前,山谷里一片绿油油的麦苗。“我们到啦!”

材料二:一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;一盏盏电灯亮又明,一排排绿树迎春风……对 照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。 ——贺敬之《回延安》

答案:12.材料一运用了语言描写、景物描写(或间接描写)和反复的手法,表现了斯诺进入红区 的兴奋、惊喜之情。

材料二运用了排比(或铺排)和比喻的手法,写出了贺敬之见到延安 新面貌的兴奋、惊喜之情。

阅读

感谢您的聆听!

学如蜜蜂采蜜,采过许多花,才能酿出很多蜜。