22《四季之美》教案(共2个课时)

图片预览

文档简介

22 四季之美

教案设计

教学目标

1.认识“旷、怡”等5个生字,会写“黎、晕”等9个字,会写“黎明、红晕”等13个词语。

2.有感情地朗读课文,背诵课文。

3.借助关键语句,联系上下文,初步体会景物的动态描写。

教学重点

借助关键语句,联系上下文,初步体会景物的动态描写。

课前准备

教师准备: 1.制作课件。

2.准备“飘着红紫红紫的彩云”等与四季相关的图片。

3.打印类文《春曙为最》

学生准备:1.阅读《春曙为最》。

2.搜集作者的相关资料。

3.观察有动态变化的景物。

课时安排

2课时。

第一课时

课时目标

1.认识“旷、怡”等5个生字,会写“黎、晕”等9个字,会写“黎明、红晕”等13个词语。

2.正确、流利地朗读课文,把握课文的主要内容。

3.学习并背诵第1自然段,体会春天的黎明天空颜色的变化。

教学过程

板块一 课题引入,了解作者

活动1 从课题入手,激发阅读兴趣

1.导入:(课件出示图片)我们常常为“春色满园关不住”而喜悦,为“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的盛夏而流连忘返,也曾醉心于“霜叶红于二月花”的晚秋,更曾寄情于“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”的隆冬时节。季节更迭,大自然慷慨地把四季之美捧在我们眼前(板书“四季之美”)。今天,我们就来学习一篇优美的文章——四季之美。

2.齐读课题,引导学生说说自己最喜欢哪个季节,为什么。

3.扫读课文,看一看课文是按照什么顺序写的。(四季交替的顺序。)

活动2 了解资料,引导学生质疑

1.组织学生交流搜集到的作者资料。(课件出示作者简介)

2.教师依据实际情况补充相关资料,介绍清少纳言的写作风格。

操作指导:要从引入文章题目着手,鼓励学生说一说自己对四季景色的感受,激发学生的学习兴趣。还要引导学生充分交流搜集到的相关资料,结合教师的补充,增进对作者及其作品的了解,从而产生阅读期待。

板块二 初读感知,学习字词

活动1 多种形式识字,掌握字音、字形

1.学生自由读文,教师出示自读要求:读准字音,读通句子,遇到难读的地方多读几遍,留心生字,用喜欢的方法自主学习。

2.教师课件出示生字,检查学生预习成果。

课件展示:旷 怡 凛 冽 逸

(1)第一组:“凛、冽”。要求:读准字音,借助生字带出词语,初步理解字义。(“凛冽”是刺骨地寒冷的意思,所以部首是两点水。)

课件展示:黎明 红晕 漆黑 夜幕 愈发 心旷神怡 闲逸 未免

(2)第二组:“黎、晕、漆、幕、愈、旷、怡、逸、免”。要求:从易错字形、多音字、形近字等方面汇报自学收获。

①“漆”读qī,不读xī;“怡”读yí,不读yì;“晕”在“红晕”中读yùn。

②下列生字可以用形近字对比法识记字形:

幕——慕,愈——愚,怡——抬,免——兔。

活动2 指导重点字的书写

1.引导学生观察“黎、晕、幕、愈”,交流书写要点,明确书写这几个生字时,都要把各部件写得扁一些,避免整体拉长。

2.强调易错字的书写注意点。

(1)“黎”的下部和“漆”的右下部不是“水”。

(2)“逸”要先写“兔”,后写“辶”。

3.学生动笔书写,每个字写2遍。同桌互相点评。

4.抄写词语表中的13个词语,再反复读几遍。

活动3 小组合作,多种形式巩固生字

1.组长出示生字卡,小组内认读、抢读、比赛读、领读。

2.组内分段朗读课文。

3.选择自己感兴趣的词语练习说话。

4.朗读自己喜欢的段落。

操作指导:指导学生自主学习生字词时,只需在学生遇到困难时,稍加指导某些字音、字形、字义。重在引导学生在小组合作学习中,通过多种形式的读文,巩固对生字的掌握。

板块三 再读课文,把握内容

活动1 默读课文,完成活动卡的内容

1.学生默读课文,一边读一边圈画出相关的时间和最美的景致。

2.填写活动卡。

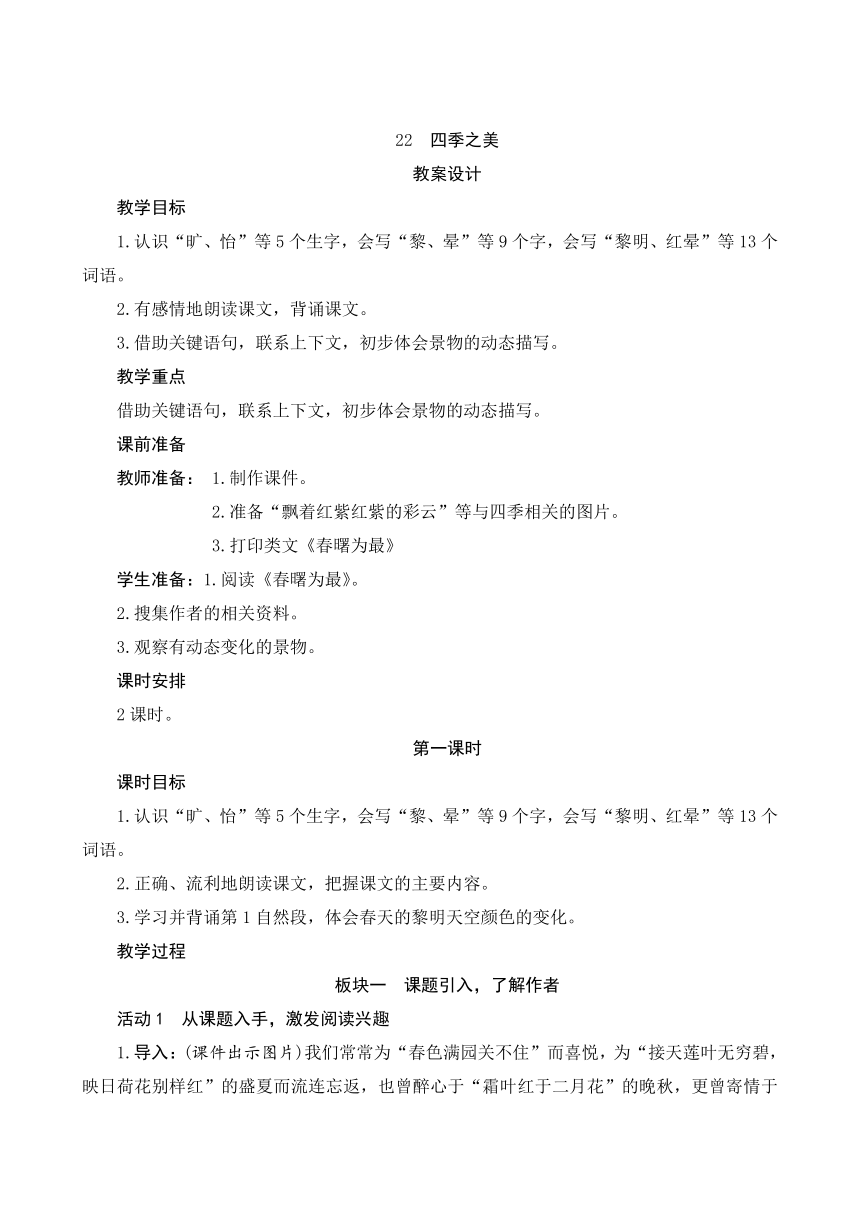

活动内容 边读边圈画出作者眼里四季最美的景致。

季节 最美的时间 最美的景致

春天

夏天

秋天

冬天

活动2 交流汇报,了解作者分别写了四季哪些最美的景致

1.同桌互相交流。

2.投影展示活动卡,汇报活动卡内容。

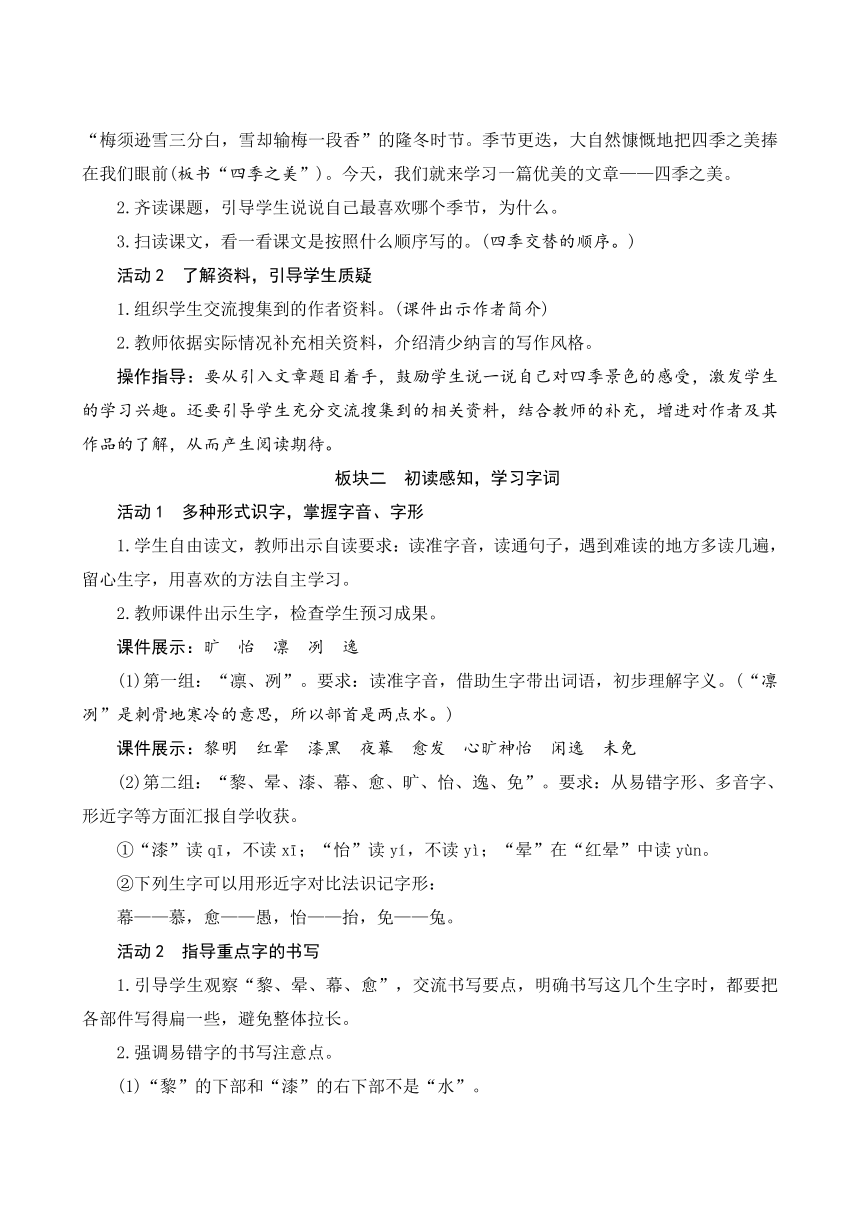

活动内容 边读边圈画出作者眼里四季最美的景致。

季节 最美的时间 最美的景致

春天 黎明 彩云

夏天 夜晚 月亮、萤火虫、细雨

秋天 黄昏 夕阳、归鸦、大雁、风声、虫鸣

冬天 早晨 霜、雪、炭火、火盆

活动3 选择喜欢的方式读课文,初步感受四季之美

1.引导学生再读文,思考问题并解答。

课件展示:每个自然段主要写了什么?哪句话最能体现本段的主要内容?用“____”画出来。

2.学生组内交流读文收获,教师根据学生的总结,相机出示每段的首句,即中心句,引导学生边读边品味。

3.教师创设情境引读。

(1)“春天最美是黎明。”美在哪里?——(生接)

(2)“夏天最美是夜晚。”什么最美?——(生接)

(3)“秋天最美是黄昏。”看到什么?——(生接)

(4)“冬天最美是早晨。”一起感受。——(生接)

4.引导学生读文思考:作者是如何做到让语言具有画面感的呢?

预设:

每个季节用一句话带入,又抓住一个时间点,更重要的是抓住了典型的景物进行描写。有被染红的彩云等静景,也有飞舞的萤火虫、比翼而飞的大雁和归窠的乌鸦等动景。有动有静,体现出了大自然中的四季之美。

活动4 了解写作顺序,深入感受四季之美

1.引导学生思考:从课题中的“四季”一词能获得哪些信息?

课件展示:(1)“四季”指春、夏、秋、冬四个季节。

(2)“四季”一词还暗示了文章的表达顺序是时间顺序。

2.过渡:这篇课文就是按照时间顺序来写的,其实表示时间顺序的句子都藏在文章里,快速浏览课文找出来。

3.学生再读课文,感受文章的条理清晰和文字优美。

4.引导学生领会按四季更替这种时间顺序来写景的妙处。(条理清晰、结构紧凑。)

5.小结:作者用优美的语言把四季之美描绘得如同一幅幅风景画,又不失动感之美。品读课文,想象画面,我们仿佛置身美丽的大自然中,这是我们学习阅读的好方法!

操作指导:先指导学生独立完成学生活动卡,然后通过汇报交流来初步体会作者感受的细腻。引导学生进行多种方式的“读”来整体把握课文内容,感受文章所描写的景色之美。时刻提醒学生学会学习,掌握语文学习的多种方法。

第二课时

课时目标

1.学习第2~4自然段,引导学生借助关键语句,联系上下文,初步体会景物的动态描写,体会作者笔下四季之美的独特韵味。

2.有感情地朗读课文,背诵课文。

教学过程

板块一 回顾内容,自然引入

活动1 复习词语,巩固对字词的掌握

1.出示词语,指名读。

课件展示:黎明 红晕 漆黑 夜幕 愈发 心旷神怡 闲逸 未免

2.强调“黎”“漆”的书写要点,读准“晕”“怡”“漆”的字音。

活动2 回顾课文的主要内容

1.说一说作者分别写了四季哪些最美的景致。

2.导入:作者的感受细腻,有着独特的审美情趣。同时,写出了景物的动态变化,耐人寻味。这节课,让我们细细品读课文,抓住关键语句,边读边想象画面,细细体会景物的动态之美。

操作指导:要在复习词语中引导学生读准字音,强化易错字的字形。引导学生按照一定的顺序,回顾作者眼中的最美景致,为细读品味奠定基础。

板块二 探究文本,感悟“独特”

活动1 抓住每一段的中心句,探究结构美

1.依次出示段首句。

课件展示:“春天最美是黎明。”“夏天最美是夜晚。”“秋天最美是黄昏。”“冬天最美是早晨。”

2.指导学生轻声读这几句话,看看有什么发现。

预设:

(1)这几个句子都有相同的部分——最美。

(2)第一个词都是表示季节的,最后一个词都是表示一天中的时间的。

(3)都在每个自然段的开头,且是每个自然段的中心句,起到了引起下文的作用。

3.小结:像这样的既是段首句,又是中心句的句子,我们称之为总领句(总起句)。很多文章中都有这样的句子,用总领句总领全文,可以使文章结构清晰、层次鲜明。

4.出示晋代诗人陶渊明的《四时》,指名读:

课件展示:春水满四泽,夏云多奇峰。秋月扬明晖,冬岭秀寒松。

5.请学生运用刚刚学过的写法来说一说这首诗。思考并交流:四时的美景都有哪些?(春天最美的是水,夏天最美的是云,秋天最美的是月亮的光辉,冬天最美的是山岭上的松。)

活动2 关注作者描写的景物,探究独特的审美情趣

1.过渡:本文选取的景物在生活中司空见惯,但在作者的笔下,这些普普通通的景物却有着独特的情趣。结合上节课所填的学生活动卡,请你将作者笔下的景物和日常人们眼中的这类景物作比较,说说你有什么体会。

课件展示:(1)边读边画出最能打动自己的“情趣”,说说你喜欢它的原因。

(2)你最喜欢哪个季节的情趣?从哪句话,哪个词中体会到了这种情趣?

2.结合提示同桌互相交流。

3.学生集体汇报,教师相机出示课件(图文结合)进行点拨。

预设:

(1)夏夜的独特之美。

一般文学作品描写的多是明亮的月夜,而作者选择的却是漆黑漆黑的暗夜和蒙蒙细雨的夜晚。

(2)秋天黄昏的独特韵味。

常人眼里的乌鸦并不美,在作者笔下却成为美的象征。同时,还选取了“风声、虫鸣”这些细微的景致,营造出独特的韵味。

(3)冬天早晨的独特视角。

作者仅用“当然美”三个字概括了落雪的早晨,详细描写了“铺满白霜”或“无雪无霜”的早晨手捧火盆穿过走廊的场景。

操作指导:可结合学生活动卡,引导学生将作者笔下的景物与日常人们眼中的景物作比较,通过同桌交流、全班交流,从而体会作者选材视角的独特,以及蕴含着的独特韵味。

板块三 深入研读,感悟写法

活动1 默读并勾画相关语句,边读边想象画面,体会动态描写的美感

1.过渡:作者不仅有独特的观察视角,还善于捕捉景致瞬间微妙的动态变化,用心读文,请你借助关键语句,联系上下文,边读边想象画面,看看哪些景物的动态变化描写给你留下了深刻的印象。

2.学生默读课文,画出令自己印象深刻的语句。

活动2 汇报交流,结合关键字词品析重点语句

课件展示:重点句1:“东方一点儿一点儿泛着鱼肚色的天空,染上微微的红晕,飘着红紫红紫的彩云。”

(1)引导学生抓住“鱼肚色”“红晕”“红紫红紫”体会天空颜色的变化。

(2)学生找出第1自然段中出现的动词,谈一谈自己的体会。(作者运用了“泛”“染”“飘”这几个动词和“一点儿一点儿”“微微的”写出了天空颜色变化的过程。)

(3)教师出示“东方一点儿一点儿泛着鱼肚色的天空”“染上微微的红晕”“飘着红紫红紫的彩云”的图片,指导学生读得轻一些、舒缓一些,读出黎明时的安静。

(4)学生看图片,练习背诵。

课件展示:重点句2:“明亮的月夜固然美,漆黑漆黑的暗夜,也有无数的萤火虫翩翩飞舞。即使是蒙蒙细雨的夜晚,也有一只两只萤火虫,闪着朦胧的微光在飞行,这情景着实迷人。”

(1)引导学生从“翩翩飞舞”和“闪着朦胧的微光在飞行”体会动态美。

(2)学生交流想象夏夜萤火虫飞舞的情景。

(3)指导学生朗读,读出惊喜之感。

(4)教师出示“固然……也有……”“即使……也有……”,引导学生进行背诵。

课件展示:重点句3:“夕阳斜照西山时,动人的是点点归鸦急急匆匆地朝窠里飞去。成群结队的大雁,在高空中比翼而飞,更是叫人感动。”

(1)引导学生抓住“急急匆匆地朝窠里飞去”和“比翼而飞”,体会动态美。“点点归鸦”像人一样充满感情,“急急匆匆”归巢的情景,十分动人、美好。

(2)指导朗读:适当加快节奏,读出“急急匆匆”的感觉。

(3)教师出示“夕阳斜照”“点点归鸦”“成群结队的大雁”的图片,引导学生背诵。

课件展示:重点句4:“落雪的早晨当然美,就是在遍地铺满白霜的早晨,或是在无雪无霜的凛冽的清晨,也要生起熊熊的炭火。手捧着暖和的火盆穿过走廊时,那闲逸的心情和这寒冷的冬晨多么和谐啊!”

(1)引导学生从“手捧着暖和的火盆穿过走廊”的场景和“熊熊的炭火”中体会动态美。

(2)指导学生用舒缓的语调读出闲适的心情。

(3)教师出示“当然、就是、或是、也要”这些关键词,引导学生练习背诵第4自然段。

活动3 总结写作方法,体会动态描写的好处

1.引导学生说一说动态描写的好处。

2.教师相机小结:叠词和富有动态变化的词语的运用,增加了语言的韵味。我们可以在描写景物时加以运用。

操作指导:要引导学生在读中品味,抓住关键词来体会景物的动态描写。还应重视朗读,边读边想象画面,读出语句所表达的韵味。在反复朗读后,依据文章的写作特点,采用多种方法辅助背诵。

板块四 读写结合,拓展阅读

活动1 提出写作要求,小组交流

1.教师引导学生在小组内互相交流自己印象最深的某个景物,对其颜色、动作、声音、形状等方面的变化进行描述,表现景物的动态美,表达自己内心的独特感受,以及对大自然四季美景的喜爱之情。

2.指名汇报。

活动2 组织学生练笔,展示评议

1.学生练习用几句话写一写自己印象最深的某个景物。

2.教师巡视指导。投影展示学生作品,互相评议。

活动3 总结全文,链接类文

1.阅读林文月翻译的《春曙为最》。比较与课文的不同风格。

(1)说一说《四季之美》关注的是哪个季节,而《春曙为最》关注的又是哪个季节。

(2)比较两篇文章在写法上有什么不同。

2.小结:在作者的笔下,春天的柔和,夏夜的迷人,秋日的悠然,冬季的温馨都是那样的细腻真挚。细细品味,这份溢于言表的对自然和生命的热爱感染了你,感动了我。让我们带着这份热爱去享受自然的馈赠,享受生活的情趣吧!

操作指导:先归纳课文的写作方法,然后回顾自己印象最深的某个景物,要引导学生抓住颜色、动作、声音等方面的动态变化写出景物的动态美。在展示、交流中,获得成功的体验,学习他人的写作方法。通过比较阅读,体会不同风格的翻译的特点。

板书设计

教学反思

好的教学课堂,应该是目标明确,思路清晰,学生主动学习的情感训练场。本教学以“四季之美”提纲挈领,抓住“四季”解读文本的叙述顺序;抓住“美”,品悟文本语言的魅力,初步体会景物的动态描写。显然,重点在于后者。

第一,通过找中心句,抓住每一个自然段第一句话来发现四季之美,美在何时。借助陶渊明的《四时》引领学生发现、学习、运用“四时”进行中心句改写,从而在文章结构上牢牢把握其特点,使学生体会文章的结构美。

第二,抓景物,重情趣,个性读。引领学生在阅读中发现作者选取了独特的视角,捕捉到了景致瞬间微妙的变化。通过想象画面、欣赏图片、诵读文本触摸语言的温度、拓展语言的宽度、感悟语言的深度。

第三,以动态描写与静态描写为训练点,在阅读中提高检索能力。文本中写景的语言有动态有静态,以此为契机,组织教学活动,指导朗读,提高学生对语言的辨识能力。

教案设计

教学目标

1.认识“旷、怡”等5个生字,会写“黎、晕”等9个字,会写“黎明、红晕”等13个词语。

2.有感情地朗读课文,背诵课文。

3.借助关键语句,联系上下文,初步体会景物的动态描写。

教学重点

借助关键语句,联系上下文,初步体会景物的动态描写。

课前准备

教师准备: 1.制作课件。

2.准备“飘着红紫红紫的彩云”等与四季相关的图片。

3.打印类文《春曙为最》

学生准备:1.阅读《春曙为最》。

2.搜集作者的相关资料。

3.观察有动态变化的景物。

课时安排

2课时。

第一课时

课时目标

1.认识“旷、怡”等5个生字,会写“黎、晕”等9个字,会写“黎明、红晕”等13个词语。

2.正确、流利地朗读课文,把握课文的主要内容。

3.学习并背诵第1自然段,体会春天的黎明天空颜色的变化。

教学过程

板块一 课题引入,了解作者

活动1 从课题入手,激发阅读兴趣

1.导入:(课件出示图片)我们常常为“春色满园关不住”而喜悦,为“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的盛夏而流连忘返,也曾醉心于“霜叶红于二月花”的晚秋,更曾寄情于“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”的隆冬时节。季节更迭,大自然慷慨地把四季之美捧在我们眼前(板书“四季之美”)。今天,我们就来学习一篇优美的文章——四季之美。

2.齐读课题,引导学生说说自己最喜欢哪个季节,为什么。

3.扫读课文,看一看课文是按照什么顺序写的。(四季交替的顺序。)

活动2 了解资料,引导学生质疑

1.组织学生交流搜集到的作者资料。(课件出示作者简介)

2.教师依据实际情况补充相关资料,介绍清少纳言的写作风格。

操作指导:要从引入文章题目着手,鼓励学生说一说自己对四季景色的感受,激发学生的学习兴趣。还要引导学生充分交流搜集到的相关资料,结合教师的补充,增进对作者及其作品的了解,从而产生阅读期待。

板块二 初读感知,学习字词

活动1 多种形式识字,掌握字音、字形

1.学生自由读文,教师出示自读要求:读准字音,读通句子,遇到难读的地方多读几遍,留心生字,用喜欢的方法自主学习。

2.教师课件出示生字,检查学生预习成果。

课件展示:旷 怡 凛 冽 逸

(1)第一组:“凛、冽”。要求:读准字音,借助生字带出词语,初步理解字义。(“凛冽”是刺骨地寒冷的意思,所以部首是两点水。)

课件展示:黎明 红晕 漆黑 夜幕 愈发 心旷神怡 闲逸 未免

(2)第二组:“黎、晕、漆、幕、愈、旷、怡、逸、免”。要求:从易错字形、多音字、形近字等方面汇报自学收获。

①“漆”读qī,不读xī;“怡”读yí,不读yì;“晕”在“红晕”中读yùn。

②下列生字可以用形近字对比法识记字形:

幕——慕,愈——愚,怡——抬,免——兔。

活动2 指导重点字的书写

1.引导学生观察“黎、晕、幕、愈”,交流书写要点,明确书写这几个生字时,都要把各部件写得扁一些,避免整体拉长。

2.强调易错字的书写注意点。

(1)“黎”的下部和“漆”的右下部不是“水”。

(2)“逸”要先写“兔”,后写“辶”。

3.学生动笔书写,每个字写2遍。同桌互相点评。

4.抄写词语表中的13个词语,再反复读几遍。

活动3 小组合作,多种形式巩固生字

1.组长出示生字卡,小组内认读、抢读、比赛读、领读。

2.组内分段朗读课文。

3.选择自己感兴趣的词语练习说话。

4.朗读自己喜欢的段落。

操作指导:指导学生自主学习生字词时,只需在学生遇到困难时,稍加指导某些字音、字形、字义。重在引导学生在小组合作学习中,通过多种形式的读文,巩固对生字的掌握。

板块三 再读课文,把握内容

活动1 默读课文,完成活动卡的内容

1.学生默读课文,一边读一边圈画出相关的时间和最美的景致。

2.填写活动卡。

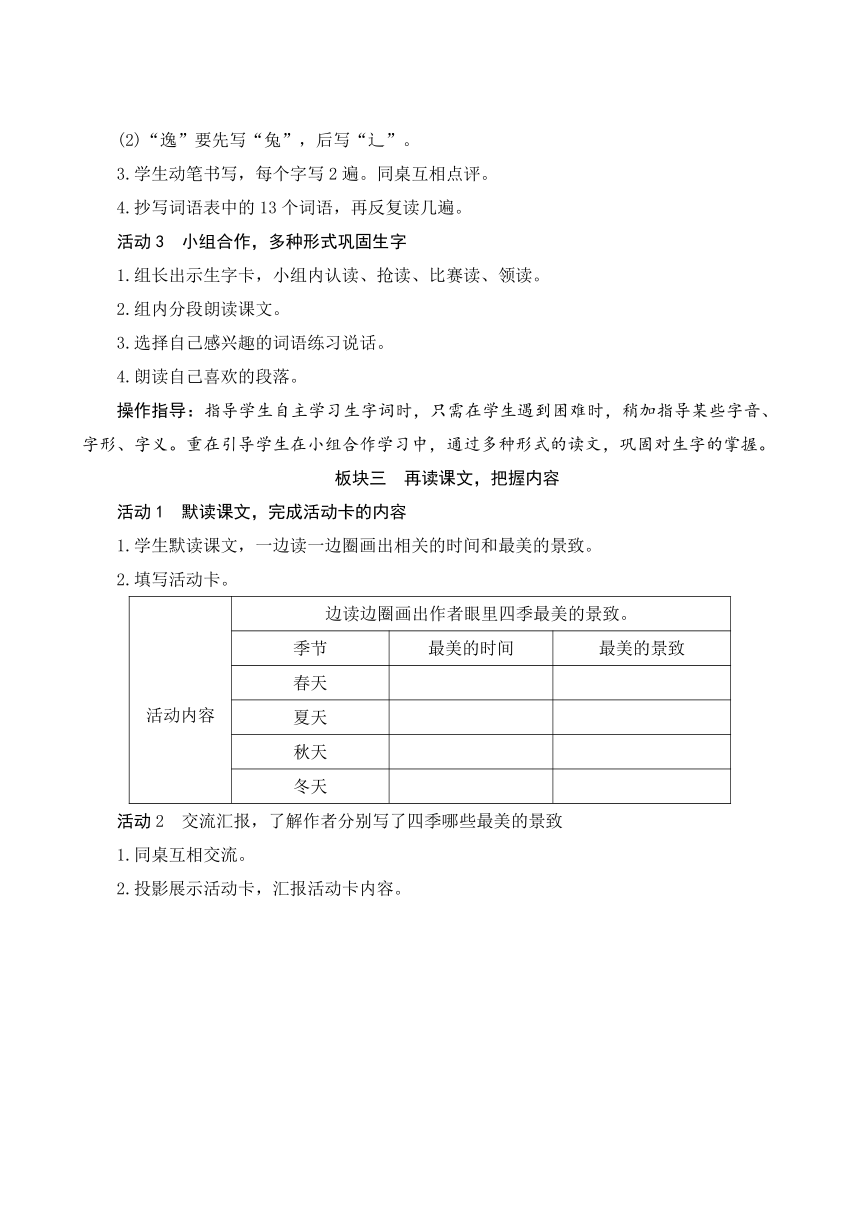

活动内容 边读边圈画出作者眼里四季最美的景致。

季节 最美的时间 最美的景致

春天

夏天

秋天

冬天

活动2 交流汇报,了解作者分别写了四季哪些最美的景致

1.同桌互相交流。

2.投影展示活动卡,汇报活动卡内容。

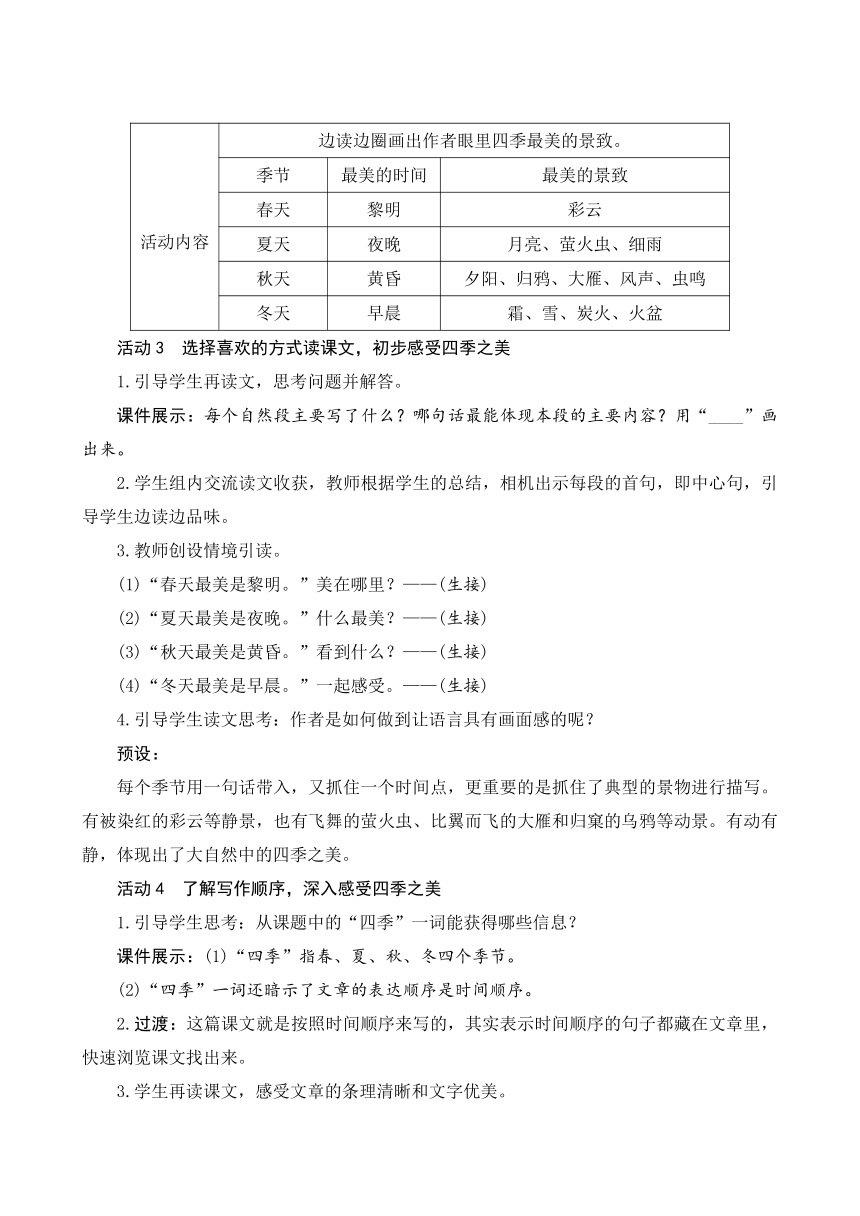

活动内容 边读边圈画出作者眼里四季最美的景致。

季节 最美的时间 最美的景致

春天 黎明 彩云

夏天 夜晚 月亮、萤火虫、细雨

秋天 黄昏 夕阳、归鸦、大雁、风声、虫鸣

冬天 早晨 霜、雪、炭火、火盆

活动3 选择喜欢的方式读课文,初步感受四季之美

1.引导学生再读文,思考问题并解答。

课件展示:每个自然段主要写了什么?哪句话最能体现本段的主要内容?用“____”画出来。

2.学生组内交流读文收获,教师根据学生的总结,相机出示每段的首句,即中心句,引导学生边读边品味。

3.教师创设情境引读。

(1)“春天最美是黎明。”美在哪里?——(生接)

(2)“夏天最美是夜晚。”什么最美?——(生接)

(3)“秋天最美是黄昏。”看到什么?——(生接)

(4)“冬天最美是早晨。”一起感受。——(生接)

4.引导学生读文思考:作者是如何做到让语言具有画面感的呢?

预设:

每个季节用一句话带入,又抓住一个时间点,更重要的是抓住了典型的景物进行描写。有被染红的彩云等静景,也有飞舞的萤火虫、比翼而飞的大雁和归窠的乌鸦等动景。有动有静,体现出了大自然中的四季之美。

活动4 了解写作顺序,深入感受四季之美

1.引导学生思考:从课题中的“四季”一词能获得哪些信息?

课件展示:(1)“四季”指春、夏、秋、冬四个季节。

(2)“四季”一词还暗示了文章的表达顺序是时间顺序。

2.过渡:这篇课文就是按照时间顺序来写的,其实表示时间顺序的句子都藏在文章里,快速浏览课文找出来。

3.学生再读课文,感受文章的条理清晰和文字优美。

4.引导学生领会按四季更替这种时间顺序来写景的妙处。(条理清晰、结构紧凑。)

5.小结:作者用优美的语言把四季之美描绘得如同一幅幅风景画,又不失动感之美。品读课文,想象画面,我们仿佛置身美丽的大自然中,这是我们学习阅读的好方法!

操作指导:先指导学生独立完成学生活动卡,然后通过汇报交流来初步体会作者感受的细腻。引导学生进行多种方式的“读”来整体把握课文内容,感受文章所描写的景色之美。时刻提醒学生学会学习,掌握语文学习的多种方法。

第二课时

课时目标

1.学习第2~4自然段,引导学生借助关键语句,联系上下文,初步体会景物的动态描写,体会作者笔下四季之美的独特韵味。

2.有感情地朗读课文,背诵课文。

教学过程

板块一 回顾内容,自然引入

活动1 复习词语,巩固对字词的掌握

1.出示词语,指名读。

课件展示:黎明 红晕 漆黑 夜幕 愈发 心旷神怡 闲逸 未免

2.强调“黎”“漆”的书写要点,读准“晕”“怡”“漆”的字音。

活动2 回顾课文的主要内容

1.说一说作者分别写了四季哪些最美的景致。

2.导入:作者的感受细腻,有着独特的审美情趣。同时,写出了景物的动态变化,耐人寻味。这节课,让我们细细品读课文,抓住关键语句,边读边想象画面,细细体会景物的动态之美。

操作指导:要在复习词语中引导学生读准字音,强化易错字的字形。引导学生按照一定的顺序,回顾作者眼中的最美景致,为细读品味奠定基础。

板块二 探究文本,感悟“独特”

活动1 抓住每一段的中心句,探究结构美

1.依次出示段首句。

课件展示:“春天最美是黎明。”“夏天最美是夜晚。”“秋天最美是黄昏。”“冬天最美是早晨。”

2.指导学生轻声读这几句话,看看有什么发现。

预设:

(1)这几个句子都有相同的部分——最美。

(2)第一个词都是表示季节的,最后一个词都是表示一天中的时间的。

(3)都在每个自然段的开头,且是每个自然段的中心句,起到了引起下文的作用。

3.小结:像这样的既是段首句,又是中心句的句子,我们称之为总领句(总起句)。很多文章中都有这样的句子,用总领句总领全文,可以使文章结构清晰、层次鲜明。

4.出示晋代诗人陶渊明的《四时》,指名读:

课件展示:春水满四泽,夏云多奇峰。秋月扬明晖,冬岭秀寒松。

5.请学生运用刚刚学过的写法来说一说这首诗。思考并交流:四时的美景都有哪些?(春天最美的是水,夏天最美的是云,秋天最美的是月亮的光辉,冬天最美的是山岭上的松。)

活动2 关注作者描写的景物,探究独特的审美情趣

1.过渡:本文选取的景物在生活中司空见惯,但在作者的笔下,这些普普通通的景物却有着独特的情趣。结合上节课所填的学生活动卡,请你将作者笔下的景物和日常人们眼中的这类景物作比较,说说你有什么体会。

课件展示:(1)边读边画出最能打动自己的“情趣”,说说你喜欢它的原因。

(2)你最喜欢哪个季节的情趣?从哪句话,哪个词中体会到了这种情趣?

2.结合提示同桌互相交流。

3.学生集体汇报,教师相机出示课件(图文结合)进行点拨。

预设:

(1)夏夜的独特之美。

一般文学作品描写的多是明亮的月夜,而作者选择的却是漆黑漆黑的暗夜和蒙蒙细雨的夜晚。

(2)秋天黄昏的独特韵味。

常人眼里的乌鸦并不美,在作者笔下却成为美的象征。同时,还选取了“风声、虫鸣”这些细微的景致,营造出独特的韵味。

(3)冬天早晨的独特视角。

作者仅用“当然美”三个字概括了落雪的早晨,详细描写了“铺满白霜”或“无雪无霜”的早晨手捧火盆穿过走廊的场景。

操作指导:可结合学生活动卡,引导学生将作者笔下的景物与日常人们眼中的景物作比较,通过同桌交流、全班交流,从而体会作者选材视角的独特,以及蕴含着的独特韵味。

板块三 深入研读,感悟写法

活动1 默读并勾画相关语句,边读边想象画面,体会动态描写的美感

1.过渡:作者不仅有独特的观察视角,还善于捕捉景致瞬间微妙的动态变化,用心读文,请你借助关键语句,联系上下文,边读边想象画面,看看哪些景物的动态变化描写给你留下了深刻的印象。

2.学生默读课文,画出令自己印象深刻的语句。

活动2 汇报交流,结合关键字词品析重点语句

课件展示:重点句1:“东方一点儿一点儿泛着鱼肚色的天空,染上微微的红晕,飘着红紫红紫的彩云。”

(1)引导学生抓住“鱼肚色”“红晕”“红紫红紫”体会天空颜色的变化。

(2)学生找出第1自然段中出现的动词,谈一谈自己的体会。(作者运用了“泛”“染”“飘”这几个动词和“一点儿一点儿”“微微的”写出了天空颜色变化的过程。)

(3)教师出示“东方一点儿一点儿泛着鱼肚色的天空”“染上微微的红晕”“飘着红紫红紫的彩云”的图片,指导学生读得轻一些、舒缓一些,读出黎明时的安静。

(4)学生看图片,练习背诵。

课件展示:重点句2:“明亮的月夜固然美,漆黑漆黑的暗夜,也有无数的萤火虫翩翩飞舞。即使是蒙蒙细雨的夜晚,也有一只两只萤火虫,闪着朦胧的微光在飞行,这情景着实迷人。”

(1)引导学生从“翩翩飞舞”和“闪着朦胧的微光在飞行”体会动态美。

(2)学生交流想象夏夜萤火虫飞舞的情景。

(3)指导学生朗读,读出惊喜之感。

(4)教师出示“固然……也有……”“即使……也有……”,引导学生进行背诵。

课件展示:重点句3:“夕阳斜照西山时,动人的是点点归鸦急急匆匆地朝窠里飞去。成群结队的大雁,在高空中比翼而飞,更是叫人感动。”

(1)引导学生抓住“急急匆匆地朝窠里飞去”和“比翼而飞”,体会动态美。“点点归鸦”像人一样充满感情,“急急匆匆”归巢的情景,十分动人、美好。

(2)指导朗读:适当加快节奏,读出“急急匆匆”的感觉。

(3)教师出示“夕阳斜照”“点点归鸦”“成群结队的大雁”的图片,引导学生背诵。

课件展示:重点句4:“落雪的早晨当然美,就是在遍地铺满白霜的早晨,或是在无雪无霜的凛冽的清晨,也要生起熊熊的炭火。手捧着暖和的火盆穿过走廊时,那闲逸的心情和这寒冷的冬晨多么和谐啊!”

(1)引导学生从“手捧着暖和的火盆穿过走廊”的场景和“熊熊的炭火”中体会动态美。

(2)指导学生用舒缓的语调读出闲适的心情。

(3)教师出示“当然、就是、或是、也要”这些关键词,引导学生练习背诵第4自然段。

活动3 总结写作方法,体会动态描写的好处

1.引导学生说一说动态描写的好处。

2.教师相机小结:叠词和富有动态变化的词语的运用,增加了语言的韵味。我们可以在描写景物时加以运用。

操作指导:要引导学生在读中品味,抓住关键词来体会景物的动态描写。还应重视朗读,边读边想象画面,读出语句所表达的韵味。在反复朗读后,依据文章的写作特点,采用多种方法辅助背诵。

板块四 读写结合,拓展阅读

活动1 提出写作要求,小组交流

1.教师引导学生在小组内互相交流自己印象最深的某个景物,对其颜色、动作、声音、形状等方面的变化进行描述,表现景物的动态美,表达自己内心的独特感受,以及对大自然四季美景的喜爱之情。

2.指名汇报。

活动2 组织学生练笔,展示评议

1.学生练习用几句话写一写自己印象最深的某个景物。

2.教师巡视指导。投影展示学生作品,互相评议。

活动3 总结全文,链接类文

1.阅读林文月翻译的《春曙为最》。比较与课文的不同风格。

(1)说一说《四季之美》关注的是哪个季节,而《春曙为最》关注的又是哪个季节。

(2)比较两篇文章在写法上有什么不同。

2.小结:在作者的笔下,春天的柔和,夏夜的迷人,秋日的悠然,冬季的温馨都是那样的细腻真挚。细细品味,这份溢于言表的对自然和生命的热爱感染了你,感动了我。让我们带着这份热爱去享受自然的馈赠,享受生活的情趣吧!

操作指导:先归纳课文的写作方法,然后回顾自己印象最深的某个景物,要引导学生抓住颜色、动作、声音等方面的动态变化写出景物的动态美。在展示、交流中,获得成功的体验,学习他人的写作方法。通过比较阅读,体会不同风格的翻译的特点。

板书设计

教学反思

好的教学课堂,应该是目标明确,思路清晰,学生主动学习的情感训练场。本教学以“四季之美”提纲挈领,抓住“四季”解读文本的叙述顺序;抓住“美”,品悟文本语言的魅力,初步体会景物的动态描写。显然,重点在于后者。

第一,通过找中心句,抓住每一个自然段第一句话来发现四季之美,美在何时。借助陶渊明的《四时》引领学生发现、学习、运用“四时”进行中心句改写,从而在文章结构上牢牢把握其特点,使学生体会文章的结构美。

第二,抓景物,重情趣,个性读。引领学生在阅读中发现作者选取了独特的视角,捕捉到了景致瞬间微妙的变化。通过想象画面、欣赏图片、诵读文本触摸语言的温度、拓展语言的宽度、感悟语言的深度。

第三,以动态描写与静态描写为训练点,在阅读中提高检索能力。文本中写景的语言有动态有静态,以此为契机,组织教学活动,指导朗读,提高学生对语言的辨识能力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地