第三单元名著导读《经典常谈》复习题 2022-2023学年部编版语文八年级下册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元名著导读《经典常谈》复习题 2022-2023学年部编版语文八年级下册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-12 20:46:08 | ||

图片预览

文档简介

八年级语文下册期中复习:名著导读《经典常谈》练习题

1.阅读文段回答问题

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些……歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复咨;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。

(1)这段文字选自《经典常谈》中的一篇,这一篇主要讲的经典是《_____》

(2)文段中所说的“重叠”就是我们学过的_________的形式。

(3)这种形式失去主要地位是因为_____________。

2.叶圣陶先生在《重印<经典常谈>序》中写道:“他可真是个好向导……求真而非猎奇的游客自然欢迎这样的好向导。”朱自清先生也在本书自序里说:“读者能把它当做一条船,航到经典的海里,编者将自己庆幸……”

结合下面语段,从语言特色、写作思路、文段内容等方面,谈谈《经典常谈》对于传统文化“向导”的魅力。

中国文字相传是黄帝的史官叫仓颉的造的。这仓颉据说有四只眼睛,他看见了地上的兽蹄儿、鸟爪儿印着的痕迹,灵感涌上心头,便造起文字来。文字的作用太伟大了,太奇妙了,造字真是一件神圣的工作。但是文字可以增进人的能力,也可以增进人的巧诈。仓颉泄漏了天机,却将人教坏了。所以他造字的时候,“天雨粟,鬼夜哭”。人有了文字,会变机灵了,会争着去做那容易赚钱的商人,辛辛苦苦去种地的便少了。天怕人不够吃的,所以降下米来让他们存着救急。鬼也怕这些机灵人用文字来制他们,所以夜里嚎哭,文字原是有巫术的作用的。但仓颉造字的传说,战国末期才有。那时人并不都相信,如《易·系辞》里就只说文字是“后世圣人”造出来的。这“后世圣人”不止一人,是许多人。我们知道,文字不断地在演变着;说是一人独创,是不可能的。《系辞》的话自然合理得多。

——《经典常谈·〈说文解字〉第一》

阅读下面的选段,回答问题。

【选段一】研究文字的形、音、义的,以前叫“小学”,现在叫文字学。从前学问限于经典,所以说研究学问必须从小学入手;现在学问的范围是广了,但要研究古典、古史、古文化,也还得从文字学入手。《说文解字》是文字学的古典,又是一切古典的工具或门径。

(节选自《说文解字》第一》)

【选段二】他说,古来有小学大学。小学里教洒扫进退的规矩,和礼、乐、射、御、书、数,所谓“六艺”的。大学里教穷理、正心、修己、治人的道理。所教的都是切于民生日用,都是实学。《大学》这部书便是古来大学里教学生的方法,规模大,节目详;而所谓“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,是循序渐进的。

(节选自《四书第七》)

【选段三】《论语》是孔子弟子们记的。这部书不但显示一个伟大的人格——孔子,并且让读者学习许多做学问做人的节目:如“君子”、“仁”、“忠恕”,如“时习”、“阙疑”、“好古”,“隅反”、“择善”、“困学”等,都是可以终身应用的。《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”、“利”甚严;而辩“性善”,教人求“放心”,影响更大。又说到“养浩然之气”,那“至大至刚”。“配义与道”的“浩然之气”,这是修养的最高境界,所谓天人相通的哲理。

(节选自《四书第七》)

3.下列选项关于《经典常谈》内容的说法,正确的一项是( )

A.《论语》是孔子所著的,《孟子》是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。

B.《周易》变成道家经典是在春秋末期,同时有了新的解释,便是《易传》

C.选段一中说的“小学”是指研究文字的形音义,而选段二中的“小学”是学童学习的初始阶段。

D.《诗经》是我国最早的诗歌总集,也是我国现实主义传统的源头。它汇集了从春秋初年到春秋末期的诗歌300篇,因此也叫诗三百。

4.请你根据【选段三】以及所读《经典常谈》文集,说一说儒家学说对现在的我们有哪些教育意义。

5.阅读下面朱自清《经典常谈》选段,完成题目。

班、马优劣论起于王充《论衡》。他说班氏父子“文义浃备,纪事详赡”,观者以为胜于《史记》。王充论文,是主张“华实俱成”的。汉代是个辞赋的时代,所谓“华”,便是辞赋化。《史记》当时还用散行文字;到了《汉书》,便宏丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。自此以后,直到唐代,一般文士,大多偏爱《汉书》,专门传习,《史记》的传习者却甚少。这反映着那时期崇尚骈文的风气。唐以后,散文渐成正统,大家才提倡起《史记》来;明归有光及清桐城派更力加推尊,《史记》差不多要驾乎《汉书》之上了。这种优劣论起于二书散整不同,质文各异;其实是跟着时代的好尚而转变的。

“班、马优劣论”主要经历了哪几个阶段?请简要概述。

6.根据要求完成题目。

(1)《经典常谈》是朱自清撰写的一部介绍中国传统文化经典的著作。其中介绍了古代的字典,即许慎的《__________》,这是一部划时代的字书。

(2)请结合《经典常谈》对下列古籍的阐述,挑选一本古籍进行深入阅读,并说明进行深入阅读的原因。

《诗经》 《尚书》 《战国策》

7.文段阅读

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来,给别人或自己听。日常的言语不够劲儿,便用歌来唱;一唱三叹得回肠荡气。唱叹再不够的话,便手就舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人的酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

(节选《诗经》第四)

(1)选文中,原始歌谣有哪些主要用途?

(2)结合文段的解读,你如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?

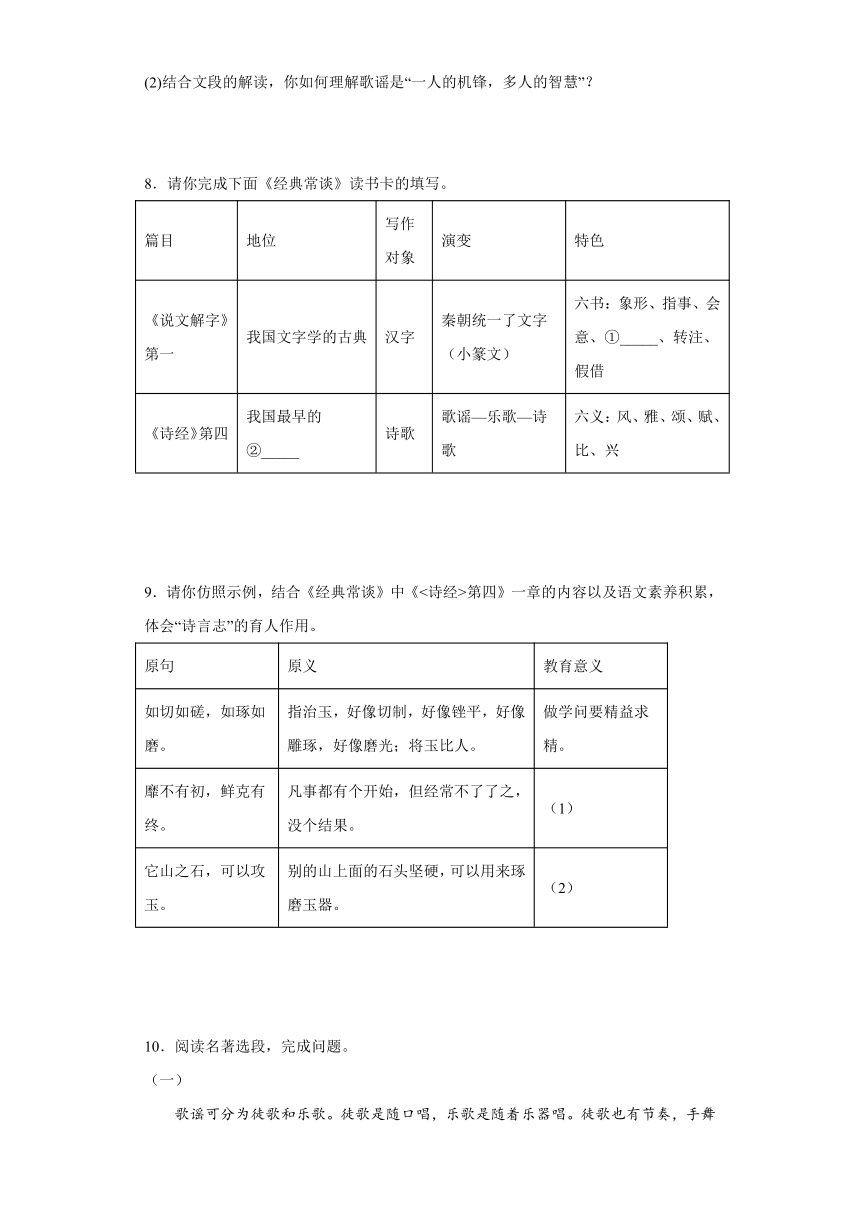

8.请你完成下面《经典常谈》读书卡的填写。

篇目 地位 写作对象 演变 特色

《说文解字》第一 我国文字学的古典 汉字 秦朝统一了文字 (小篆文) 六书:象形、指事、会意、①_____、转注、假借

《诗经》第四 我国最早的②_____ 诗歌 歌谣—乐歌—诗歌 六义:风、雅、颂、赋、比、兴

9.请你仿照示例,结合《经典常谈》中《<诗经>第四》一章的内容以及语文素养积累,体会“诗言志”的育人作用。

原句 原义 教育意义

如切如磋,如琢如磨。 指治玉,好像切制,好像锉平,好像雕琢,好像磨光;将玉比人。 做学问要精益求精。

靡不有初,鲜克有终。 凡事都有个开始,但经常不了了之,没个结果。 (1)

它山之石,可以攻玉。 别的山上面的石头坚硬,可以用来琢磨玉器。 (2)

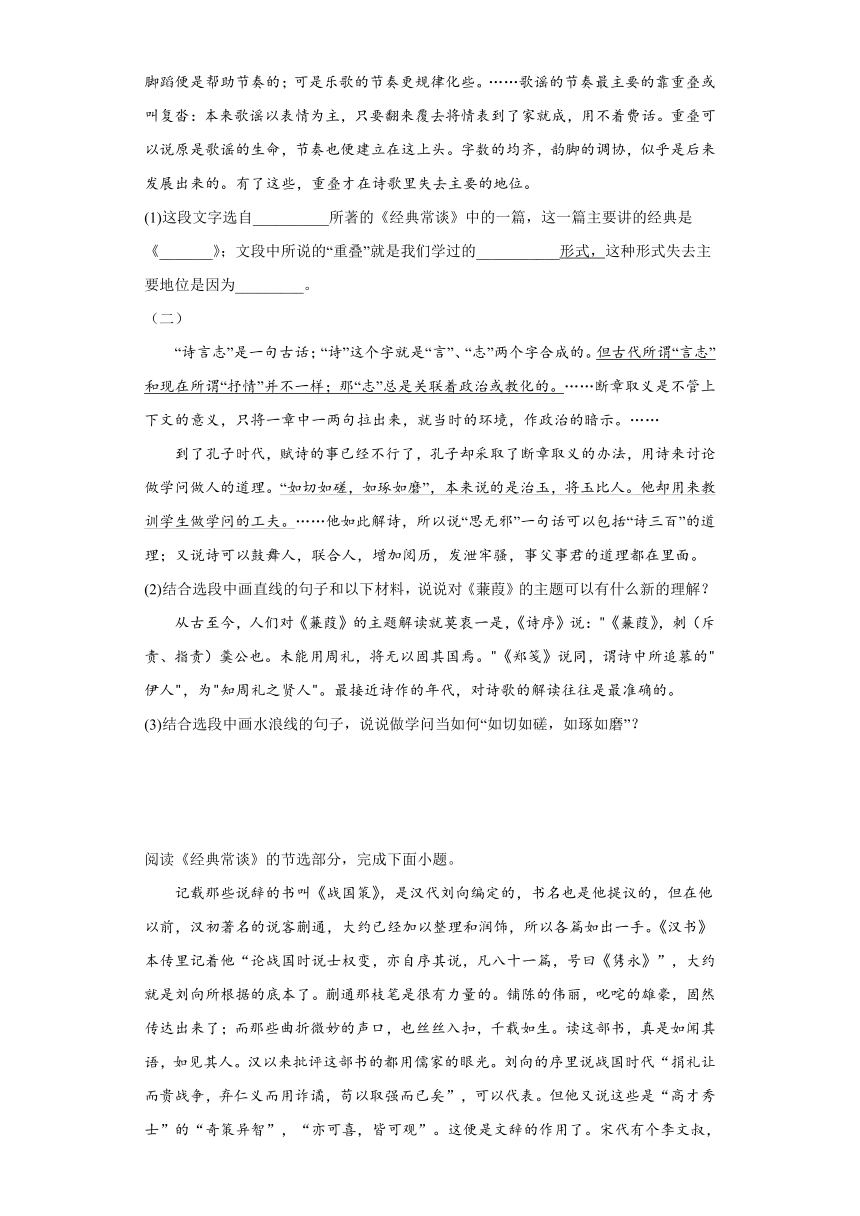

10.阅读名著选段,完成问题。

(一)

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。……歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓:本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。

(1)这段文字选自__________所著的《经典常谈》中的一篇,这一篇主要讲的经典是《_______》;文段中所说的“重叠”就是我们学过的___________形式,这种形式失去主要地位是因为_________。

(二)

“诗言志”是一句古话;“诗”这个字就是“言”、“志”两个字合成的。但古代所谓“言志”和现在所谓“抒情”并不一样;那“志”总是关联着政治或教化的。……断章取义是不管上下文的意义,只将一章中一两句拉出来,就当时的环境,作政治的暗示。……

到了孔子时代,赋诗的事已经不行了,孔子却采取了断章取义的办法,用诗来讨论做学问做人的道理。“如切如磋,如琢如磨”,本来说的是治玉,将玉比人。他却用来教训学生做学问的工夫。……他如此解诗,所以说“思无邪”一句话可以包括“诗三百”的道理;又说诗可以鼓舞人,联合人,增加阅历,发泄牢骚,事父事君的道理都在里面。

(2)结合选段中画直线的句子和以下材料,说说对《蒹葭》的主题可以有什么新的理解?

从古至今,人们对《蒹葭》的主题解读就莫衷一是,《诗序》说:"《蒹葭》,刺(斥责、指责)羹公也。未能用周礼,将无以固其国焉。"《郑笺》说同,谓诗中所追慕的"伊人",为"知周礼之贤人"。最接近诗作的年代,对诗歌的解读往往是最准确的。

(3)结合选段中画水浪线的句子,说说做学问当如何“如切如磋,如琢如磨”?

阅读《经典常谈》的节选部分,完成下面小题。

记载那些说辞的书叫《战国策》,是汉代刘向编定的,书名也是他提议的,但在他以前,汉初著名的说客蒯通,大约已经加以整理和润饰,所以各篇如出一手。《汉书》本传里记着他“论战国时说士权变,亦自序其说,凡八十一篇,号曰《隽永》”,大约就是刘向所根据的底本了。蒯通那枝笔是很有力量的。铺陈的伟丽,叱咤的雄豪,固然传达出来了;而那些曲折微妙的声口,也丝丝入扣,千载如生。读这部书,真是如闻其语,如见其人。汉以来批评这部书的都用儒家的眼光。刘向的序里说战国时代“捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲,苟以取强而已矣”,可以代表。但他又说这些是“高才秀士”的“奇策异智”,“亦可喜,皆可观”。这便是文辞的作用了。宋代有个李文叔,也说这部书所记载的事“浅陋不足道”,但“人读之,则必乡其说之工,而忘其事之陋者,文辞之胜移之而已”。又道,说的还不算难,记的才真难得呢。这部书除文辞之胜外,所记的事,上接春秋时代,下至楚汉兴起为止,共二百零二年(前403——前202),也是一部重要的古史。所谓战国时代,便指这里的二百零二年,而战国的名称也是刘向在这部书的序里定出的。

11.简要概括作者认为“蒯通那支笔是很有力量的”的原因。

12.请简要概括,汉以来人们对《战国策》的矛盾态度。

13.八年级3班举行“阅读《经典常谈》一起说”主题活动,作为其中一员的你选择里面文章分享一下吧,写下推荐理由,完成下列表格。

章节 内容 理由

《诗经》 阐述其来源,以及写法“赋、比、兴”,“风、雅、颂”等 巧用修辞,诗句优美,富有意境,借用诗句,提高鉴赏能力。

①_________________ ②________ ③_________

14.阅读名著选段,完成下面小题。

在人家门头上,在小孩的帽饰上。我们常见到入卦那种东西。八封是圣物;放在门头上,放在帽饰里,是可以辟邪的。辟邪还只是它的小神通;它的大神通在能够因往知来 ,预言言凶。算命的,看相的、卜课的,都用得着它。他们普通只用五行生克的道理就够了,但要详细推算,就得用阴阳和八卦的道理。八封及阴阳行和我们非常熟习,这些道理直到现在还是我们大部分人的信仰;我们大部分人的日常生活不知不觉之中教这些道理支配着。

(选自《周易第二》)

(1)《经典常谈》的作者是_______,全书共_______篇,介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概括了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况。

(2)作者从人家门头上和小孩的帽饰上的八卦说起,有什么作用?

完成下面小题。

15.语文老师组织了“和朱自清一起‘谈’经典——《经典常谈》阅读座谈会”,请你完成下表。

经典 谈经典

①《___________》 是我国现存的第一部编年史,书中虽用鲁国纪元,所记的却是各国的事,所以也是我们第一部通史。

②《___________》 这是一部划时代的字书,经典和别的字书里的字,都搜罗在这部书里,所以有九千字。这是文字学的古典,又是一切古典的工具或门径。

③《___________》 据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严。

16.班级组织了辩论会,反方指出:“学习传统文化经典没什么作用,因为发展经济与学习传统文化经典关系不大。”请你结合《经典常谈》的内容,作为正方,有理有据地反驳。

参考答案

1.(1)诗经

(2)重章叠句

(3)后来发展了字数均齐,韵脚调谐

2.(1)激趣导入:用仓颉造字的传说导入,激发读者对《说文解字》的阅读兴趣。

(2)生动译改:为了说明文字产生的作用,作者在翻译“天雨粟,鬼夜哭”时,进行了添油加醋,让人读起来生动有趣。

(3)引经据典:引用《易 系辞》中“后世圣人”造字的说法,帮助读者辩证思考造字传说的合理性。

3.C 4.示例:(1)在学习方面,告诫我们要经常学习,热爱学习,善于学习别人的长处;(2)在交往方面,告诫我们要宽以待人,对人忠诚,讲求义气;(3)在做人方面,告诫我们要有仁爱之心,有理想、有志向,培养自身正气。(任答两个方面即可)

5.汉代王充推崇“文义浃备、纪事详赡”的《汉书》,认为甚于《史记》;从汉到唐,文人大多偏爱《汉书》;唐以后,提倡并逐渐推尊《史记》。

6.(1)《说文解字》

(2)示例一:我选《诗经》。《经典常谈》中介绍了《诗经》的来源、构成与特色,经过之前的学习,我们知道《诗经》是中国第一部诗歌总集,是国人诗歌启蒙之源,因此深入阅读《诗经》,不仅可以了解先秦人们的生活,从中感悟人生的道理,还可以欣赏其语言美,学习赋、比、兴的表现手法。

示例二:我选《尚书》。《经典常谈》中介绍了《尚书》是中国最古的记言的历史,并记叙了汉哀帝时刘歆和《五经》博士的今古文字之争以及对《尚书》的考证,最后确认伏生的《尚书》二十九篇才是真本。深入阅读《尚书》的体例、内容、不同的版本,还可以了解围绕《尚书》出现的生动故事以及专家们不辞辛苦地一次又一次地去伪存真的艰难考证。

示例三:我选《战国策》。《经典常谈》中介绍了《战国策》编撰的由来,让我懂得了关于《战国策》的丰富内容:混乱的战国时代,出现游说之士;游说之士分两派,以苏秦为代表的“合纵”派和以张仪为代表的“连横”派;记载游说之士说辞的书叫《战国策》。不仅如此,我还对汉初著名的说客蒯通特别感兴趣,是他对游说之士说辞加以整理和润饰,他的那支笔是很有力量的。

7.(1)心情诉说(抒发情感),节日酬神作乐(庆祝节日),唱和竞胜,消愁解闷

(2)歌谣最初是个人心情诉说,因而是“一人机锋”;歌谣众人聚唱,渐渐增多,在流传中又经人不断修改,最后成为定本,因而是“多人的智慧”。

8. 形声 诗歌总集

9.(1)为人做事要有始有终,矢志不渝。

(2)要善于借助别人(或听取别人的意见)帮助自己改正缺点。

10.(1) 朱自清 诗经 重章叠句 后来发展了字数均齐,韵脚调谐

(2)政治说的解读,反映了当时人们对丧失周礼传统的社会的担忧,对美好社会秩序的一种追寻和向往。

(3)做学问要不断打磨推敲,精益求精,永不满足,不断进取,日臻完善,保持敬业之心。

11.蒯通的记载生动再现了战国说士(说客)的说辞魅力。 12.一方面,用儒家立场加以批评;另一方面,承认它在文辞谋略上的高超。

13. 选用章节:《尚书》或《周易》或《史记》或《汉书》 内容:言之有理即可,文章中形成过程,选材来源,组合篇章 理由:言之有理即可,可以是道理、启示、地位、影响、价值

14.(1) 朱自清 13

(2)激发读者对《周易》的阅读兴趣,《周易》在生活中的实用性等,言之有理即可

15. 春秋 说文解字 孟子 16.通过学习传统文化经典可以提高个人的文化素养,帮助人们树立理想,懂得担当。国家经济的发展需要大量有理想有担当的人才。传统文化经典穿越千年而不过时,教会我们许多,如阅读《史记》中“一诺千金”的故事,告诉我们商人应该恪守“言必信”的经商之道。所以学习传统文化经典有其不可或缺的作用,和经济发展也有密切关系。

1.阅读文段回答问题

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些……歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复咨;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。

(1)这段文字选自《经典常谈》中的一篇,这一篇主要讲的经典是《_____》

(2)文段中所说的“重叠”就是我们学过的_________的形式。

(3)这种形式失去主要地位是因为_____________。

2.叶圣陶先生在《重印<经典常谈>序》中写道:“他可真是个好向导……求真而非猎奇的游客自然欢迎这样的好向导。”朱自清先生也在本书自序里说:“读者能把它当做一条船,航到经典的海里,编者将自己庆幸……”

结合下面语段,从语言特色、写作思路、文段内容等方面,谈谈《经典常谈》对于传统文化“向导”的魅力。

中国文字相传是黄帝的史官叫仓颉的造的。这仓颉据说有四只眼睛,他看见了地上的兽蹄儿、鸟爪儿印着的痕迹,灵感涌上心头,便造起文字来。文字的作用太伟大了,太奇妙了,造字真是一件神圣的工作。但是文字可以增进人的能力,也可以增进人的巧诈。仓颉泄漏了天机,却将人教坏了。所以他造字的时候,“天雨粟,鬼夜哭”。人有了文字,会变机灵了,会争着去做那容易赚钱的商人,辛辛苦苦去种地的便少了。天怕人不够吃的,所以降下米来让他们存着救急。鬼也怕这些机灵人用文字来制他们,所以夜里嚎哭,文字原是有巫术的作用的。但仓颉造字的传说,战国末期才有。那时人并不都相信,如《易·系辞》里就只说文字是“后世圣人”造出来的。这“后世圣人”不止一人,是许多人。我们知道,文字不断地在演变着;说是一人独创,是不可能的。《系辞》的话自然合理得多。

——《经典常谈·〈说文解字〉第一》

阅读下面的选段,回答问题。

【选段一】研究文字的形、音、义的,以前叫“小学”,现在叫文字学。从前学问限于经典,所以说研究学问必须从小学入手;现在学问的范围是广了,但要研究古典、古史、古文化,也还得从文字学入手。《说文解字》是文字学的古典,又是一切古典的工具或门径。

(节选自《说文解字》第一》)

【选段二】他说,古来有小学大学。小学里教洒扫进退的规矩,和礼、乐、射、御、书、数,所谓“六艺”的。大学里教穷理、正心、修己、治人的道理。所教的都是切于民生日用,都是实学。《大学》这部书便是古来大学里教学生的方法,规模大,节目详;而所谓“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,是循序渐进的。

(节选自《四书第七》)

【选段三】《论语》是孔子弟子们记的。这部书不但显示一个伟大的人格——孔子,并且让读者学习许多做学问做人的节目:如“君子”、“仁”、“忠恕”,如“时习”、“阙疑”、“好古”,“隅反”、“择善”、“困学”等,都是可以终身应用的。《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”、“利”甚严;而辩“性善”,教人求“放心”,影响更大。又说到“养浩然之气”,那“至大至刚”。“配义与道”的“浩然之气”,这是修养的最高境界,所谓天人相通的哲理。

(节选自《四书第七》)

3.下列选项关于《经典常谈》内容的说法,正确的一项是( )

A.《论语》是孔子所著的,《孟子》是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。

B.《周易》变成道家经典是在春秋末期,同时有了新的解释,便是《易传》

C.选段一中说的“小学”是指研究文字的形音义,而选段二中的“小学”是学童学习的初始阶段。

D.《诗经》是我国最早的诗歌总集,也是我国现实主义传统的源头。它汇集了从春秋初年到春秋末期的诗歌300篇,因此也叫诗三百。

4.请你根据【选段三】以及所读《经典常谈》文集,说一说儒家学说对现在的我们有哪些教育意义。

5.阅读下面朱自清《经典常谈》选段,完成题目。

班、马优劣论起于王充《论衡》。他说班氏父子“文义浃备,纪事详赡”,观者以为胜于《史记》。王充论文,是主张“华实俱成”的。汉代是个辞赋的时代,所谓“华”,便是辞赋化。《史记》当时还用散行文字;到了《汉书》,便宏丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。自此以后,直到唐代,一般文士,大多偏爱《汉书》,专门传习,《史记》的传习者却甚少。这反映着那时期崇尚骈文的风气。唐以后,散文渐成正统,大家才提倡起《史记》来;明归有光及清桐城派更力加推尊,《史记》差不多要驾乎《汉书》之上了。这种优劣论起于二书散整不同,质文各异;其实是跟着时代的好尚而转变的。

“班、马优劣论”主要经历了哪几个阶段?请简要概述。

6.根据要求完成题目。

(1)《经典常谈》是朱自清撰写的一部介绍中国传统文化经典的著作。其中介绍了古代的字典,即许慎的《__________》,这是一部划时代的字书。

(2)请结合《经典常谈》对下列古籍的阐述,挑选一本古籍进行深入阅读,并说明进行深入阅读的原因。

《诗经》 《尚书》 《战国策》

7.文段阅读

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来,给别人或自己听。日常的言语不够劲儿,便用歌来唱;一唱三叹得回肠荡气。唱叹再不够的话,便手就舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人的酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

(节选《诗经》第四)

(1)选文中,原始歌谣有哪些主要用途?

(2)结合文段的解读,你如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?

8.请你完成下面《经典常谈》读书卡的填写。

篇目 地位 写作对象 演变 特色

《说文解字》第一 我国文字学的古典 汉字 秦朝统一了文字 (小篆文) 六书:象形、指事、会意、①_____、转注、假借

《诗经》第四 我国最早的②_____ 诗歌 歌谣—乐歌—诗歌 六义:风、雅、颂、赋、比、兴

9.请你仿照示例,结合《经典常谈》中《<诗经>第四》一章的内容以及语文素养积累,体会“诗言志”的育人作用。

原句 原义 教育意义

如切如磋,如琢如磨。 指治玉,好像切制,好像锉平,好像雕琢,好像磨光;将玉比人。 做学问要精益求精。

靡不有初,鲜克有终。 凡事都有个开始,但经常不了了之,没个结果。 (1)

它山之石,可以攻玉。 别的山上面的石头坚硬,可以用来琢磨玉器。 (2)

10.阅读名著选段,完成问题。

(一)

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。……歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓:本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。

(1)这段文字选自__________所著的《经典常谈》中的一篇,这一篇主要讲的经典是《_______》;文段中所说的“重叠”就是我们学过的___________形式,这种形式失去主要地位是因为_________。

(二)

“诗言志”是一句古话;“诗”这个字就是“言”、“志”两个字合成的。但古代所谓“言志”和现在所谓“抒情”并不一样;那“志”总是关联着政治或教化的。……断章取义是不管上下文的意义,只将一章中一两句拉出来,就当时的环境,作政治的暗示。……

到了孔子时代,赋诗的事已经不行了,孔子却采取了断章取义的办法,用诗来讨论做学问做人的道理。“如切如磋,如琢如磨”,本来说的是治玉,将玉比人。他却用来教训学生做学问的工夫。……他如此解诗,所以说“思无邪”一句话可以包括“诗三百”的道理;又说诗可以鼓舞人,联合人,增加阅历,发泄牢骚,事父事君的道理都在里面。

(2)结合选段中画直线的句子和以下材料,说说对《蒹葭》的主题可以有什么新的理解?

从古至今,人们对《蒹葭》的主题解读就莫衷一是,《诗序》说:"《蒹葭》,刺(斥责、指责)羹公也。未能用周礼,将无以固其国焉。"《郑笺》说同,谓诗中所追慕的"伊人",为"知周礼之贤人"。最接近诗作的年代,对诗歌的解读往往是最准确的。

(3)结合选段中画水浪线的句子,说说做学问当如何“如切如磋,如琢如磨”?

阅读《经典常谈》的节选部分,完成下面小题。

记载那些说辞的书叫《战国策》,是汉代刘向编定的,书名也是他提议的,但在他以前,汉初著名的说客蒯通,大约已经加以整理和润饰,所以各篇如出一手。《汉书》本传里记着他“论战国时说士权变,亦自序其说,凡八十一篇,号曰《隽永》”,大约就是刘向所根据的底本了。蒯通那枝笔是很有力量的。铺陈的伟丽,叱咤的雄豪,固然传达出来了;而那些曲折微妙的声口,也丝丝入扣,千载如生。读这部书,真是如闻其语,如见其人。汉以来批评这部书的都用儒家的眼光。刘向的序里说战国时代“捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲,苟以取强而已矣”,可以代表。但他又说这些是“高才秀士”的“奇策异智”,“亦可喜,皆可观”。这便是文辞的作用了。宋代有个李文叔,也说这部书所记载的事“浅陋不足道”,但“人读之,则必乡其说之工,而忘其事之陋者,文辞之胜移之而已”。又道,说的还不算难,记的才真难得呢。这部书除文辞之胜外,所记的事,上接春秋时代,下至楚汉兴起为止,共二百零二年(前403——前202),也是一部重要的古史。所谓战国时代,便指这里的二百零二年,而战国的名称也是刘向在这部书的序里定出的。

11.简要概括作者认为“蒯通那支笔是很有力量的”的原因。

12.请简要概括,汉以来人们对《战国策》的矛盾态度。

13.八年级3班举行“阅读《经典常谈》一起说”主题活动,作为其中一员的你选择里面文章分享一下吧,写下推荐理由,完成下列表格。

章节 内容 理由

《诗经》 阐述其来源,以及写法“赋、比、兴”,“风、雅、颂”等 巧用修辞,诗句优美,富有意境,借用诗句,提高鉴赏能力。

①_________________ ②________ ③_________

14.阅读名著选段,完成下面小题。

在人家门头上,在小孩的帽饰上。我们常见到入卦那种东西。八封是圣物;放在门头上,放在帽饰里,是可以辟邪的。辟邪还只是它的小神通;它的大神通在能够因往知来 ,预言言凶。算命的,看相的、卜课的,都用得着它。他们普通只用五行生克的道理就够了,但要详细推算,就得用阴阳和八卦的道理。八封及阴阳行和我们非常熟习,这些道理直到现在还是我们大部分人的信仰;我们大部分人的日常生活不知不觉之中教这些道理支配着。

(选自《周易第二》)

(1)《经典常谈》的作者是_______,全书共_______篇,介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概括了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况。

(2)作者从人家门头上和小孩的帽饰上的八卦说起,有什么作用?

完成下面小题。

15.语文老师组织了“和朱自清一起‘谈’经典——《经典常谈》阅读座谈会”,请你完成下表。

经典 谈经典

①《___________》 是我国现存的第一部编年史,书中虽用鲁国纪元,所记的却是各国的事,所以也是我们第一部通史。

②《___________》 这是一部划时代的字书,经典和别的字书里的字,都搜罗在这部书里,所以有九千字。这是文字学的古典,又是一切古典的工具或门径。

③《___________》 据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严。

16.班级组织了辩论会,反方指出:“学习传统文化经典没什么作用,因为发展经济与学习传统文化经典关系不大。”请你结合《经典常谈》的内容,作为正方,有理有据地反驳。

参考答案

1.(1)诗经

(2)重章叠句

(3)后来发展了字数均齐,韵脚调谐

2.(1)激趣导入:用仓颉造字的传说导入,激发读者对《说文解字》的阅读兴趣。

(2)生动译改:为了说明文字产生的作用,作者在翻译“天雨粟,鬼夜哭”时,进行了添油加醋,让人读起来生动有趣。

(3)引经据典:引用《易 系辞》中“后世圣人”造字的说法,帮助读者辩证思考造字传说的合理性。

3.C 4.示例:(1)在学习方面,告诫我们要经常学习,热爱学习,善于学习别人的长处;(2)在交往方面,告诫我们要宽以待人,对人忠诚,讲求义气;(3)在做人方面,告诫我们要有仁爱之心,有理想、有志向,培养自身正气。(任答两个方面即可)

5.汉代王充推崇“文义浃备、纪事详赡”的《汉书》,认为甚于《史记》;从汉到唐,文人大多偏爱《汉书》;唐以后,提倡并逐渐推尊《史记》。

6.(1)《说文解字》

(2)示例一:我选《诗经》。《经典常谈》中介绍了《诗经》的来源、构成与特色,经过之前的学习,我们知道《诗经》是中国第一部诗歌总集,是国人诗歌启蒙之源,因此深入阅读《诗经》,不仅可以了解先秦人们的生活,从中感悟人生的道理,还可以欣赏其语言美,学习赋、比、兴的表现手法。

示例二:我选《尚书》。《经典常谈》中介绍了《尚书》是中国最古的记言的历史,并记叙了汉哀帝时刘歆和《五经》博士的今古文字之争以及对《尚书》的考证,最后确认伏生的《尚书》二十九篇才是真本。深入阅读《尚书》的体例、内容、不同的版本,还可以了解围绕《尚书》出现的生动故事以及专家们不辞辛苦地一次又一次地去伪存真的艰难考证。

示例三:我选《战国策》。《经典常谈》中介绍了《战国策》编撰的由来,让我懂得了关于《战国策》的丰富内容:混乱的战国时代,出现游说之士;游说之士分两派,以苏秦为代表的“合纵”派和以张仪为代表的“连横”派;记载游说之士说辞的书叫《战国策》。不仅如此,我还对汉初著名的说客蒯通特别感兴趣,是他对游说之士说辞加以整理和润饰,他的那支笔是很有力量的。

7.(1)心情诉说(抒发情感),节日酬神作乐(庆祝节日),唱和竞胜,消愁解闷

(2)歌谣最初是个人心情诉说,因而是“一人机锋”;歌谣众人聚唱,渐渐增多,在流传中又经人不断修改,最后成为定本,因而是“多人的智慧”。

8. 形声 诗歌总集

9.(1)为人做事要有始有终,矢志不渝。

(2)要善于借助别人(或听取别人的意见)帮助自己改正缺点。

10.(1) 朱自清 诗经 重章叠句 后来发展了字数均齐,韵脚调谐

(2)政治说的解读,反映了当时人们对丧失周礼传统的社会的担忧,对美好社会秩序的一种追寻和向往。

(3)做学问要不断打磨推敲,精益求精,永不满足,不断进取,日臻完善,保持敬业之心。

11.蒯通的记载生动再现了战国说士(说客)的说辞魅力。 12.一方面,用儒家立场加以批评;另一方面,承认它在文辞谋略上的高超。

13. 选用章节:《尚书》或《周易》或《史记》或《汉书》 内容:言之有理即可,文章中形成过程,选材来源,组合篇章 理由:言之有理即可,可以是道理、启示、地位、影响、价值

14.(1) 朱自清 13

(2)激发读者对《周易》的阅读兴趣,《周易》在生活中的实用性等,言之有理即可

15. 春秋 说文解字 孟子 16.通过学习传统文化经典可以提高个人的文化素养,帮助人们树立理想,懂得担当。国家经济的发展需要大量有理想有担当的人才。传统文化经典穿越千年而不过时,教会我们许多,如阅读《史记》中“一诺千金”的故事,告诉我们商人应该恪守“言必信”的经商之道。所以学习传统文化经典有其不可或缺的作用,和经济发展也有密切关系。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读