第1课 隋朝的统一与灭亡 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡 课件(22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-13 08:31:51 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

《汴河怀古》

皮日休

诗中的河指的是什么?

建造者是谁?

请你概括诗人的立意。

汴河

(通济渠)

属于隋运河

隋亡之因、交通要道

课堂导入

隋朝的统一与灭亡

第一单元 第1课

统一盛世

壹

千秋大业

贰

丧生灭国

叁

目录

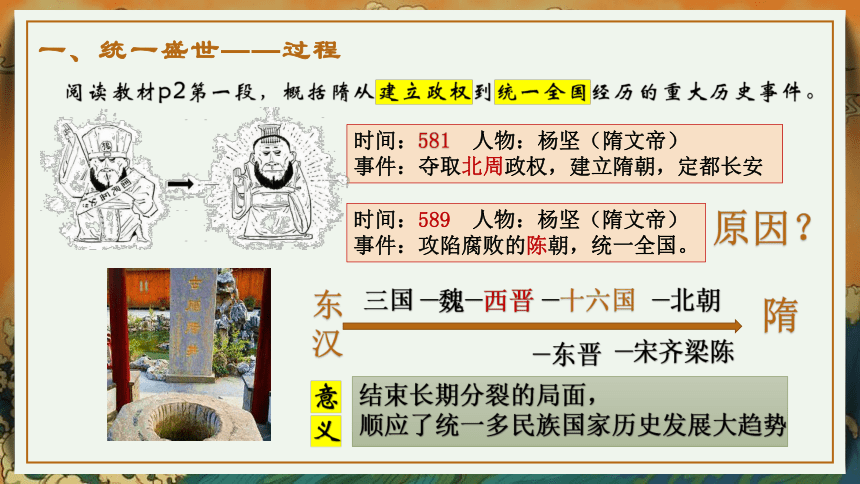

一、统一盛世——过程

阅读教材p2第一段,概括隋从建立政权到统一全国经历的重大历史事件。

时间:581 人物:杨坚(隋文帝)

事件:夺取北周政权,建立隋朝,定都长安

时间:589 人物:杨坚(隋文帝)

事件:攻陷腐败的陈朝,统一全国。

①北方民族融合,南方经济发展;

②长期的分裂让人民渴望统一;

③陈统治腐败;

④隋建立后迅速发展;

为灭陈准备充分,战术得当。

意

义

三国—魏

—西晋

—十六国

—东晋

—宋齐梁陈

—北朝

东

汉

隋

结束长期分裂的局面,

顺应了统一多民族国家历史发展大趋势

原因?

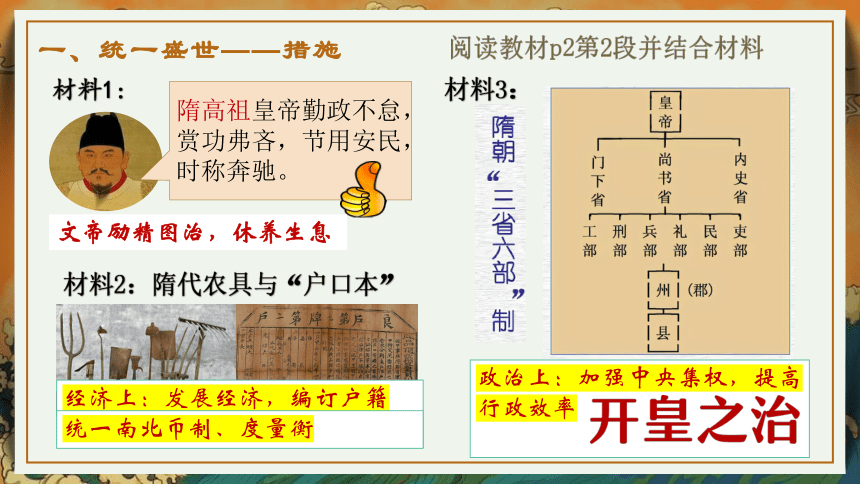

一、统一盛世——措施

材料1: 材料3:

材料2:隋代农具与“户口本”

隋高祖皇帝勤政不怠,赏功弗吝,节用安民,时称奔驰。

文帝励精图治,休养生息

经济上:发展经济,编订户籍

统一南北币制、度量衡

政治上:加强中央集权,提高行政效率

开皇之治

阅读教材p2第2段并结合材料

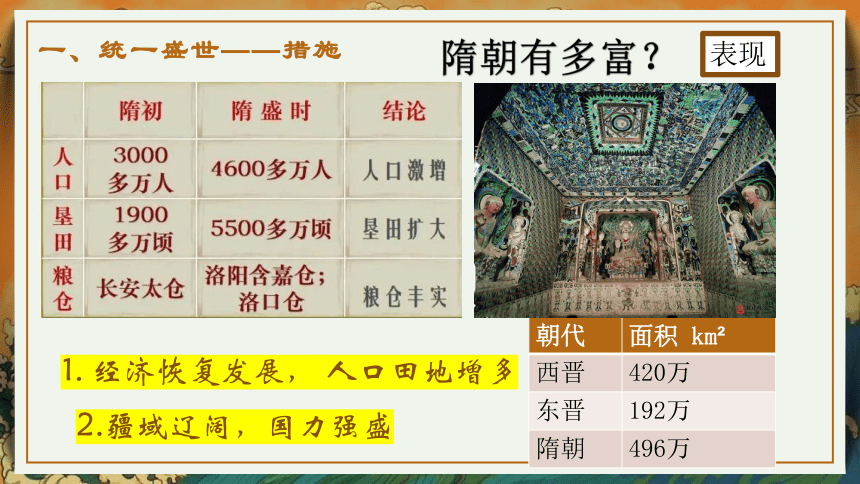

一、统一盛世——措施

世界杯比赛场地:7140平方米

隋粮库 含嘉仓:

40 0000 余平方米

56个足球场

表现

1. 经济恢复发展, 人口田地增多

隋朝有多富?

朝代 面积 km

西晋 420万

东晋 192万

隋朝 496万

2.疆域辽阔,国力强盛

二、千秋大业

宝贵的遗产

开通大运河

科举取士制度

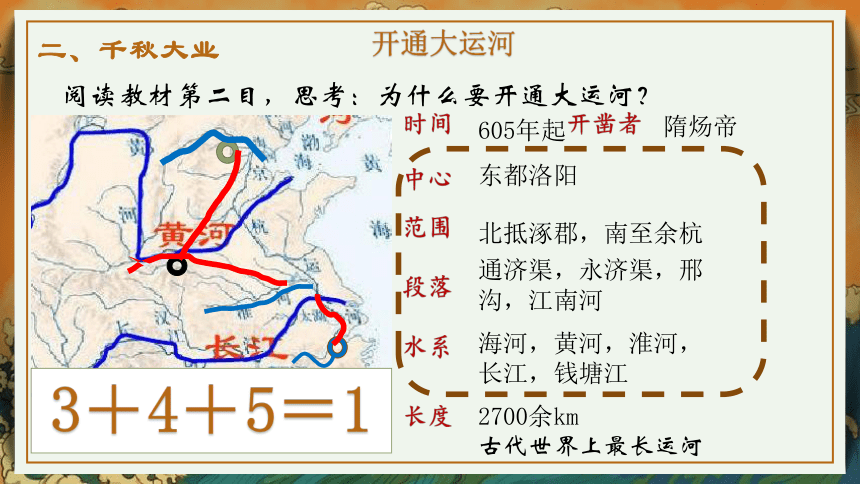

阅读教材第二目,思考:为什么要开通大运河?

原因(目的):

1.经济:为了加强南北交通

2.政治:巩固隋王朝统治

条件:

1.原有天然河道与古运河

2.隋文帝时打下物质基础

人力财力充足

3.水利建筑技术提高(赵州桥)

时间 开凿者

中心

范围

段落

水系

长度

605年起

隋炀帝

东都洛阳

北抵涿郡,南至余杭

海河,黄河,淮河,长江,钱塘江

2700余km

古代世界上最长运河

通济渠,永济渠,邢沟,江南河

3+4+5=1

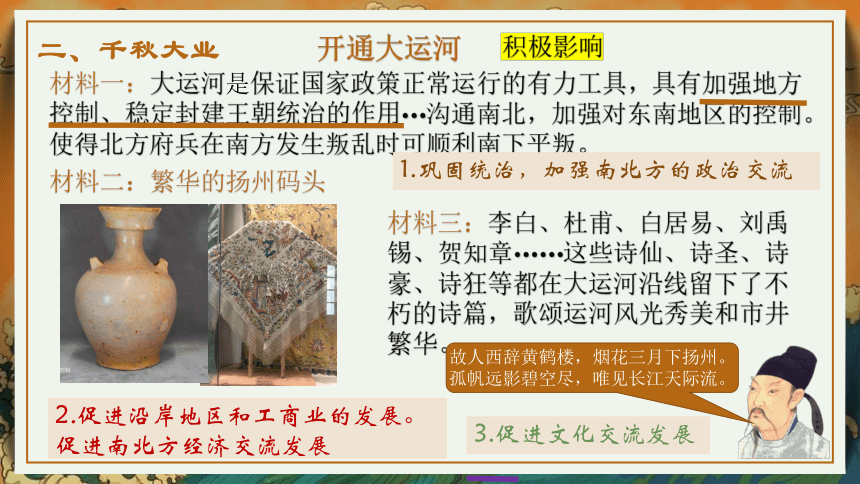

二、千秋大业

积极影响

材料一:大运河是保证国家政策正常运行的有力工具,具有加强地方控制、稳定封建王朝统治的作用…沟通南北,加强对东南地区的控制。使得北方府兵在南方发生叛乱时可顺利南下平叛。

材料二:繁华的扬州码头

1.巩固统治,加强南北方的政治交流

2.促进沿岸地区和工商业的发展。

促进南北方经济交流发展

3.促进文化交流发展

材料三:李白、杜甫、白居易、刘禹锡、贺知章……这些诗仙、诗圣、诗豪、诗狂等都在大运河沿线留下了不朽的诗篇,歌颂运河风光秀美和市井繁华。

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

二、千秋大业

阅读材料 谈谈你的感受

2014年,隋唐大运河作为中国大运河重要组成部分成为世界文化遗产,对旅游、考古、水利建设等行业有重要意义它凝聚着古代劳动人民伟大心血、代表着一种精神力量的伟大工程,也成为当代构建社会和谐、提升民族向心力和自豪感的重要因素。

宝贵文化遗产

劳动人民智慧

民族精神力量

现代价值

二、千秋大业

消极影响

材料一:苏北山东运河打乱了原有水系,致使运河西坡水排泄不畅,常闹水灾。

材料二:在修运河的过程中,官吏敲诈,军丁骚扰的行为数不胜数。隋炀帝为开凿大运河征发了大量民工,耗费了大量的物力和财力,给人民带来了灾难,激化了社会矛盾。

1.破坏生态环境

2.劳民伤财,矛盾激化

罪在当代

功在千秋

意义:

加强了南北地区的政治经济文化交流。

二、千秋大业

科举取士

是什么?

含义:通过考试选拔人才的制度

创立过程

隋文帝:初步建立 隋炀帝:正式确立

标志:

创立进士科

评价标准

考试成绩 真才实学

考试科目

明经科

进士科

儒家经义

诗词歌赋

与之前有何不同?

王富贵的简历 VS 张有才的简历

如果你是魏晋南北朝时期的主考官,你会选谁...

科举取士

出身:草根阶层

才学:才高八斗 出口成章

人品:为人正直 孝亲敬长

出身:高官之子

才学:资质平庸 不爱学习

人品:娇生惯养 自私任性

二十四孝

二、千秋大业

科举取士

古代选官制度回溯

朝代 制度 标准

夏商周 世袭制 血缘

汉 察举制 品行

魏晋 南北朝 九品中正制 门第

隋以后 科举制 才学

公平?

血缘关系难以保证贤能入仕

官吏查访判断主观,存在贿赂

孝道=贤能?

九品中正制选拔官吏的职能落到世家大族手中,官员对知识分子的评判越来越以家世门第为标准。寒门庶族,即使道德高尚,学识渊博,也难以入仕,特别是不可能列入上品担任国家高级官员....造成了“上品无寒门,下品无士族”的局面,国家官僚机构成为贵族门阀专制的政治舞台。

国家缺少真正人才

官吏腐败

政治危机

社会不公

矛盾激化

巨大变革

文化、素质提升

努力学习,改变命运

失去选官、做官特权

选官权利增加

对皇帝

对世家大族

对寒门子弟

对官僚群体

二、千秋大业

科举取士

科举制度改变了前代选官制度中的权力下移之弊,适应了加强中央集权的需要.....科举制还扩展了统治集团的社会基础,打破了官僚世家依仗门荫资历对政权的垄断,为中小地主乃至平民开辟了入仕途径,形成了由下层社会到上流社会的政治通道...在一定程度上保证了官僚队伍的知识化,有利于陶冶官吏的操守品行,在文化层次上,推动了各层次学校的发展,保证了社会思想与统治思想的高度融合,在维持社会稳定方面有明显作用。—《中国历史十五讲》

1.加强皇帝选官权利、中央集权

2.扩大选官范围

3.促进社会阶层流动

4.提高官员素质

5.推动教育、文化发展

6.稳定社会秩序

影响深远:存在1300余年延续至明清

对不同群体有何影响?

归纳意义

二、千秋大业

拓展

科举取士

唐朝完善

元代停滞

最长中断:1234-1314年

不平等的左右榜

武举

殿试

武则天

唐玄宗

诗赋

宋代发展

弥封

誊录

搜身

监考

唐太宗

国学

状元

明清成熟-僵化

三、丧生灭国

阅读教材p4第1段-第2段,思考隋朝骤然衰亡的原因

炀帝

自身

性格缺陷 声色犬马

奢侈无度 刚愎自用

工程

浩大

好大喜功 不恤民力

1.东都洛阳(605)

2.大运河(605)

3.长城 驰道(607)

巡视

出征

1.征吐谷浑(608)

2.西巡、修建行宫(609)

3.三征辽东(610-614)

4.乘龙舟游江南(605、610、616年)

压榨

民众

兵役劳役众多

无法正常生产

人民苦不堪言

衰落

直接原因:隋炀帝暴政

奢侈享乐 大兴土木

战争频繁 劳民伤财

三、丧生灭国

在这样的社会,你生存的下去吗?

爆发:

发展:

影响:

山东

隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。有的地区人民连草根树皮也吃不上。

父母不保其赤子,夫妻相弃于匡床,万户则城郭空虚,千里则烟火断灭。——《旧唐书 李密传》

忍无可忍 农民起义

迅速蔓延至全国

瓦解隋的统治

瓦岗寨

617年李密成为瓦岗寨的首领后,各路英雄豪杰纷纷加入,实力大增。军中骁勇善战者不计其数。

三、丧生灭国

群雄四起

隋末局势图

此时的隋炀帝在做什么呢?

势力:无兵可用

处境:众叛亲离

沉醉江南 苟且偷安

灭亡时间:618年

事件:

隋炀帝在江都被叛军杀死

三、丧生灭国

隋炀帝人物评价

隋炀帝只是暴君吗?

磬南山之竹,书罪无穷;

决东海之波,流恶难尽。

结合本课所学内容,阅读p5知识拓展 隋炀帝派人三赴流求 谈谈你的看法

贡献:

一 开通大运河

二 创立科举制

三 联系台湾地区

蒙曼:“隋炀帝是大暴君,但是暴君不是昏君,隋炀帝虽然无德,但是有功。只是他的功业,没有和百姓的幸福感统一起来。”

启示:评价历史人物、事件需要观而理性,多角度的辩证看待。

若无水殿龙舟事

共禹论功不较多

三、丧生灭国

隋亡教训

唐太宗:

“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

“水能载舟,亦能覆舟。”

与秦相似之处

启示统治者

要以民为本

让你想到了哪个

我们学过的朝代?

1.存在时间上

2.工程成就上

3.制度变革上

4.灭亡原因上

5.后世影响上

时间短,二世而亡

秦长城,隋运河

秦三公九卿,隋科举

都统一货币与度量衡

暴政带来农民起义

后世君王借鉴

与秦不同之处

1.阶段、作用不同

2.建立者治国重点不同

3.对待知识文化态度不同

秦在封建初期,开创巩固

隋在封建中期,全盛基础

秦始皇严苛,重政治法律

隋文帝宽松,重经济文化

秦焚书坑儒,严控思想

隋创立科举,网罗人才

巩固小结

隋朝的统一与灭亡

统一

盛世

千秋

大业

丧生

灭国

581代周

589灭陈

隋文帝杨坚

首都长安

结束分裂,顺应历史

政治

经济

加强中央集权,提高行政效率

发展经济,整理户籍

统一币值,度量衡

繁荣发展

开皇之治

大运河

科举取士

隋炀帝

杨广

605年起

3+4+5

目的

影响、意义

背景 九品中正制的弊端

标志 进士科的创立

标准 真才实学

意义 政治、社会、文化、后世

隋炀帝暴政

社会矛盾激化

农民起义(山东)

隋朝灭亡

618

评价人物,历史教训

以史为鉴

巩固小结

1.[2018·重庆A卷]城市发展见证历史变迁。下列古代城市中,作为当时王朝的都城,见证了公元589年中国重归统一的是( )

A.余杭 B.长安 C.涿郡 D.江都

2.[2018·江西1“炀帝此举,为其国促数年之祚(国运),而为后世开万世之利,可谓不仁而有功者矣。”“炀帝此举”是指( )

A.建立隋朝 B.统一全国

C.开通大运河 D.创立科举制

3.[2018·广东]这一制度使少数下层士人得以参政.影响到文官队伍的整体素质与结构。它所造成的是一个庞大的读书人阶层。“这一制度”最早出现在( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

B

A

B

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

《汴河怀古》

皮日休

诗中的河指的是什么?

建造者是谁?

请你概括诗人的立意。

汴河

(通济渠)

属于隋运河

隋亡之因、交通要道

课堂导入

隋朝的统一与灭亡

第一单元 第1课

统一盛世

壹

千秋大业

贰

丧生灭国

叁

目录

一、统一盛世——过程

阅读教材p2第一段,概括隋从建立政权到统一全国经历的重大历史事件。

时间:581 人物:杨坚(隋文帝)

事件:夺取北周政权,建立隋朝,定都长安

时间:589 人物:杨坚(隋文帝)

事件:攻陷腐败的陈朝,统一全国。

①北方民族融合,南方经济发展;

②长期的分裂让人民渴望统一;

③陈统治腐败;

④隋建立后迅速发展;

为灭陈准备充分,战术得当。

意

义

三国—魏

—西晋

—十六国

—东晋

—宋齐梁陈

—北朝

东

汉

隋

结束长期分裂的局面,

顺应了统一多民族国家历史发展大趋势

原因?

一、统一盛世——措施

材料1: 材料3:

材料2:隋代农具与“户口本”

隋高祖皇帝勤政不怠,赏功弗吝,节用安民,时称奔驰。

文帝励精图治,休养生息

经济上:发展经济,编订户籍

统一南北币制、度量衡

政治上:加强中央集权,提高行政效率

开皇之治

阅读教材p2第2段并结合材料

一、统一盛世——措施

世界杯比赛场地:7140平方米

隋粮库 含嘉仓:

40 0000 余平方米

56个足球场

表现

1. 经济恢复发展, 人口田地增多

隋朝有多富?

朝代 面积 km

西晋 420万

东晋 192万

隋朝 496万

2.疆域辽阔,国力强盛

二、千秋大业

宝贵的遗产

开通大运河

科举取士制度

阅读教材第二目,思考:为什么要开通大运河?

原因(目的):

1.经济:为了加强南北交通

2.政治:巩固隋王朝统治

条件:

1.原有天然河道与古运河

2.隋文帝时打下物质基础

人力财力充足

3.水利建筑技术提高(赵州桥)

时间 开凿者

中心

范围

段落

水系

长度

605年起

隋炀帝

东都洛阳

北抵涿郡,南至余杭

海河,黄河,淮河,长江,钱塘江

2700余km

古代世界上最长运河

通济渠,永济渠,邢沟,江南河

3+4+5=1

二、千秋大业

积极影响

材料一:大运河是保证国家政策正常运行的有力工具,具有加强地方控制、稳定封建王朝统治的作用…沟通南北,加强对东南地区的控制。使得北方府兵在南方发生叛乱时可顺利南下平叛。

材料二:繁华的扬州码头

1.巩固统治,加强南北方的政治交流

2.促进沿岸地区和工商业的发展。

促进南北方经济交流发展

3.促进文化交流发展

材料三:李白、杜甫、白居易、刘禹锡、贺知章……这些诗仙、诗圣、诗豪、诗狂等都在大运河沿线留下了不朽的诗篇,歌颂运河风光秀美和市井繁华。

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

二、千秋大业

阅读材料 谈谈你的感受

2014年,隋唐大运河作为中国大运河重要组成部分成为世界文化遗产,对旅游、考古、水利建设等行业有重要意义它凝聚着古代劳动人民伟大心血、代表着一种精神力量的伟大工程,也成为当代构建社会和谐、提升民族向心力和自豪感的重要因素。

宝贵文化遗产

劳动人民智慧

民族精神力量

现代价值

二、千秋大业

消极影响

材料一:苏北山东运河打乱了原有水系,致使运河西坡水排泄不畅,常闹水灾。

材料二:在修运河的过程中,官吏敲诈,军丁骚扰的行为数不胜数。隋炀帝为开凿大运河征发了大量民工,耗费了大量的物力和财力,给人民带来了灾难,激化了社会矛盾。

1.破坏生态环境

2.劳民伤财,矛盾激化

罪在当代

功在千秋

意义:

加强了南北地区的政治经济文化交流。

二、千秋大业

科举取士

是什么?

含义:通过考试选拔人才的制度

创立过程

隋文帝:初步建立 隋炀帝:正式确立

标志:

创立进士科

评价标准

考试成绩 真才实学

考试科目

明经科

进士科

儒家经义

诗词歌赋

与之前有何不同?

王富贵的简历 VS 张有才的简历

如果你是魏晋南北朝时期的主考官,你会选谁...

科举取士

出身:草根阶层

才学:才高八斗 出口成章

人品:为人正直 孝亲敬长

出身:高官之子

才学:资质平庸 不爱学习

人品:娇生惯养 自私任性

二十四孝

二、千秋大业

科举取士

古代选官制度回溯

朝代 制度 标准

夏商周 世袭制 血缘

汉 察举制 品行

魏晋 南北朝 九品中正制 门第

隋以后 科举制 才学

公平?

血缘关系难以保证贤能入仕

官吏查访判断主观,存在贿赂

孝道=贤能?

九品中正制选拔官吏的职能落到世家大族手中,官员对知识分子的评判越来越以家世门第为标准。寒门庶族,即使道德高尚,学识渊博,也难以入仕,特别是不可能列入上品担任国家高级官员....造成了“上品无寒门,下品无士族”的局面,国家官僚机构成为贵族门阀专制的政治舞台。

国家缺少真正人才

官吏腐败

政治危机

社会不公

矛盾激化

巨大变革

文化、素质提升

努力学习,改变命运

失去选官、做官特权

选官权利增加

对皇帝

对世家大族

对寒门子弟

对官僚群体

二、千秋大业

科举取士

科举制度改变了前代选官制度中的权力下移之弊,适应了加强中央集权的需要.....科举制还扩展了统治集团的社会基础,打破了官僚世家依仗门荫资历对政权的垄断,为中小地主乃至平民开辟了入仕途径,形成了由下层社会到上流社会的政治通道...在一定程度上保证了官僚队伍的知识化,有利于陶冶官吏的操守品行,在文化层次上,推动了各层次学校的发展,保证了社会思想与统治思想的高度融合,在维持社会稳定方面有明显作用。—《中国历史十五讲》

1.加强皇帝选官权利、中央集权

2.扩大选官范围

3.促进社会阶层流动

4.提高官员素质

5.推动教育、文化发展

6.稳定社会秩序

影响深远:存在1300余年延续至明清

对不同群体有何影响?

归纳意义

二、千秋大业

拓展

科举取士

唐朝完善

元代停滞

最长中断:1234-1314年

不平等的左右榜

武举

殿试

武则天

唐玄宗

诗赋

宋代发展

弥封

誊录

搜身

监考

唐太宗

国学

状元

明清成熟-僵化

三、丧生灭国

阅读教材p4第1段-第2段,思考隋朝骤然衰亡的原因

炀帝

自身

性格缺陷 声色犬马

奢侈无度 刚愎自用

工程

浩大

好大喜功 不恤民力

1.东都洛阳(605)

2.大运河(605)

3.长城 驰道(607)

巡视

出征

1.征吐谷浑(608)

2.西巡、修建行宫(609)

3.三征辽东(610-614)

4.乘龙舟游江南(605、610、616年)

压榨

民众

兵役劳役众多

无法正常生产

人民苦不堪言

衰落

直接原因:隋炀帝暴政

奢侈享乐 大兴土木

战争频繁 劳民伤财

三、丧生灭国

在这样的社会,你生存的下去吗?

爆发:

发展:

影响:

山东

隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。有的地区人民连草根树皮也吃不上。

父母不保其赤子,夫妻相弃于匡床,万户则城郭空虚,千里则烟火断灭。——《旧唐书 李密传》

忍无可忍 农民起义

迅速蔓延至全国

瓦解隋的统治

瓦岗寨

617年李密成为瓦岗寨的首领后,各路英雄豪杰纷纷加入,实力大增。军中骁勇善战者不计其数。

三、丧生灭国

群雄四起

隋末局势图

此时的隋炀帝在做什么呢?

势力:无兵可用

处境:众叛亲离

沉醉江南 苟且偷安

灭亡时间:618年

事件:

隋炀帝在江都被叛军杀死

三、丧生灭国

隋炀帝人物评价

隋炀帝只是暴君吗?

磬南山之竹,书罪无穷;

决东海之波,流恶难尽。

结合本课所学内容,阅读p5知识拓展 隋炀帝派人三赴流求 谈谈你的看法

贡献:

一 开通大运河

二 创立科举制

三 联系台湾地区

蒙曼:“隋炀帝是大暴君,但是暴君不是昏君,隋炀帝虽然无德,但是有功。只是他的功业,没有和百姓的幸福感统一起来。”

启示:评价历史人物、事件需要观而理性,多角度的辩证看待。

若无水殿龙舟事

共禹论功不较多

三、丧生灭国

隋亡教训

唐太宗:

“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

“水能载舟,亦能覆舟。”

与秦相似之处

启示统治者

要以民为本

让你想到了哪个

我们学过的朝代?

1.存在时间上

2.工程成就上

3.制度变革上

4.灭亡原因上

5.后世影响上

时间短,二世而亡

秦长城,隋运河

秦三公九卿,隋科举

都统一货币与度量衡

暴政带来农民起义

后世君王借鉴

与秦不同之处

1.阶段、作用不同

2.建立者治国重点不同

3.对待知识文化态度不同

秦在封建初期,开创巩固

隋在封建中期,全盛基础

秦始皇严苛,重政治法律

隋文帝宽松,重经济文化

秦焚书坑儒,严控思想

隋创立科举,网罗人才

巩固小结

隋朝的统一与灭亡

统一

盛世

千秋

大业

丧生

灭国

581代周

589灭陈

隋文帝杨坚

首都长安

结束分裂,顺应历史

政治

经济

加强中央集权,提高行政效率

发展经济,整理户籍

统一币值,度量衡

繁荣发展

开皇之治

大运河

科举取士

隋炀帝

杨广

605年起

3+4+5

目的

影响、意义

背景 九品中正制的弊端

标志 进士科的创立

标准 真才实学

意义 政治、社会、文化、后世

隋炀帝暴政

社会矛盾激化

农民起义(山东)

隋朝灭亡

618

评价人物,历史教训

以史为鉴

巩固小结

1.[2018·重庆A卷]城市发展见证历史变迁。下列古代城市中,作为当时王朝的都城,见证了公元589年中国重归统一的是( )

A.余杭 B.长安 C.涿郡 D.江都

2.[2018·江西1“炀帝此举,为其国促数年之祚(国运),而为后世开万世之利,可谓不仁而有功者矣。”“炀帝此举”是指( )

A.建立隋朝 B.统一全国

C.开通大运河 D.创立科举制

3.[2018·广东]这一制度使少数下层士人得以参政.影响到文官队伍的整体素质与结构。它所造成的是一个庞大的读书人阶层。“这一制度”最早出现在( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

B

A

B

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源