2.1.1区域发展的自然环境基础 (共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.1.1区域发展的自然环境基础 (共40张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 47.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-12 16:20:23 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

自然环境不仅能够为区域发展提供自然条件和自然资源基础,还能影响区域发展的路径和水平。如果经济开发过度损害自然环境,自然环境也会反过来制约区域的进一步发展。区域发展需秉承人与自然是生命共同体的理念,尊重自然,呵护自然,走创新发展、绿色发展之路,实现可持续发展。

第一节 区域发展的自然环境基础(第一课时)

第二章 资源、环境与区域发展

在本章中,我们重点探讨以下问题:

●生态脆弱区存在的环境与发展问题是什么?

●针对生态脆弱区存在的环境与发展问题,综合治理措施有哪些?

●资源型城市发展的生命周期是什么?

●资源枯竭型城市如何因地制宜实现可持续发展?

课前任务

1、通读教材图文,完成预习案。

(区域发展包括哪些方面?自然环境包括哪些方面?自然条件包括哪些方面?自然条件与区域发展有什么关系?)

2、收集、查阅四大文明古国的相关资料,探寻他们的形成与自然条件的关系(从位置、气候、地形、土壤、水源等方面说明他们自然条件的共同点)。

3、查阅相关资料,说明都江堰水利工程是如何发挥作用的。

4、对美国“黑风暴”提出治理措施(选做)。

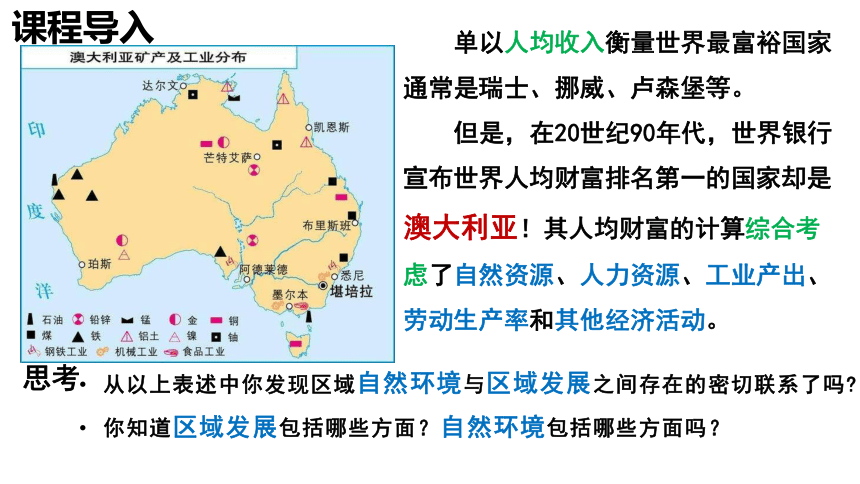

课程导入

单以人均收入衡量世界最富裕国家通常是瑞士、挪威、卢森堡等。

但是,在20世纪90年代,世界银行宣布世界人均财富排名第一的国家却是澳大利亚!其人均财富的计算综合考虑了自然资源、人力资源、工业产出、劳动生产率和其他经济活动。

思考

从以上表述中你发现区域自然环境与区域发展之间存在的密切联系了吗

你知道区域发展包括哪些方面?自然环境包括哪些方面吗?

▋区域发展

经济

社会

环境

经济

▋自然环境

地理位置

自然资源

自然灾害

自然资源

自然条件

自然条件

自然条件与区域发展

自然资源与区域发展

学习目标

1.通过案例或图像等资料,辩证地认识自然条件与区域发展的关系

2.通过案例或图像等资料,归纳、分析自然条件与区域发展之间的辩证关系,认识人类利用、改造自然必须遵循自然规律,谋取人地和谐。

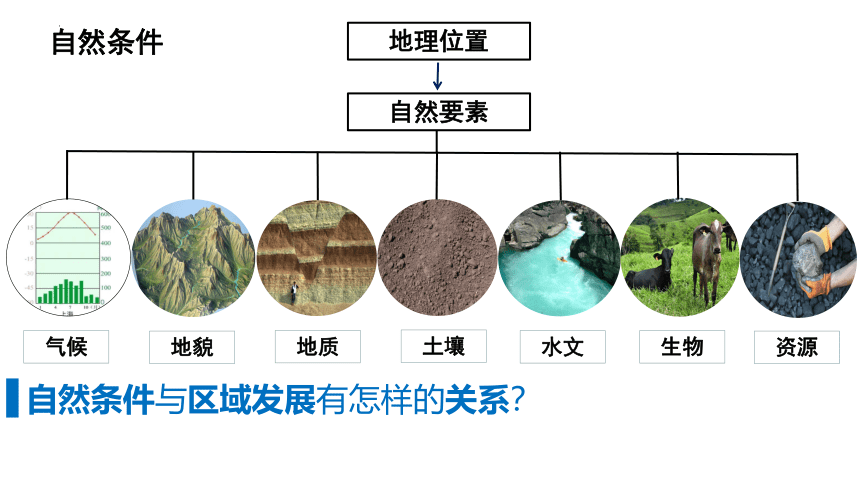

▋自然条件的要素有哪些?

地质

地貌

水文

生物

气候

土壤

自然要素

资源

自然条件

地理位置

▋自然条件与区域发展有怎样的关系?

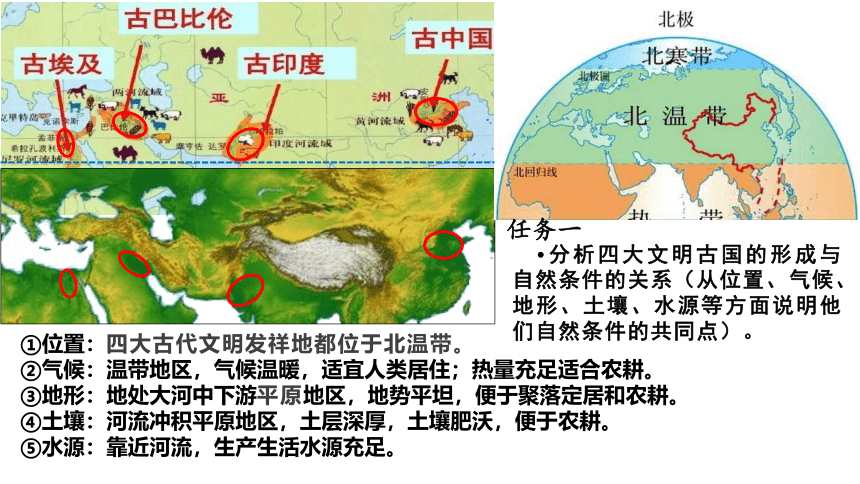

四大文明古国是关于世界四大古代文明的统称。古代埃及、古代巴比伦、古代印度、古代中国四大文明古国,实际上对应着世界四大文明发源地,分别是尼罗河流域、两河流域、印度河流域、黄河流域这四个大型人类文明最早诞生的地区。

①位置:四大古代文明发祥地都位于北温带。

②气候:温带地区,气候温暖,适宜人类居住;热量充足适合农耕。

③地形:地处大河中下游平原地区,地势平坦,便于聚落定居和农耕。

④土壤:河流冲积平原地区,土层深厚,土壤肥沃,便于农耕。

⑤水源:靠近河流,生产生活水源充足。

任务一

分析四大文明古国的形成与自然条件的关系(从位置、气候、地形、土壤、水源等方面说明他们自然条件的共同点)。

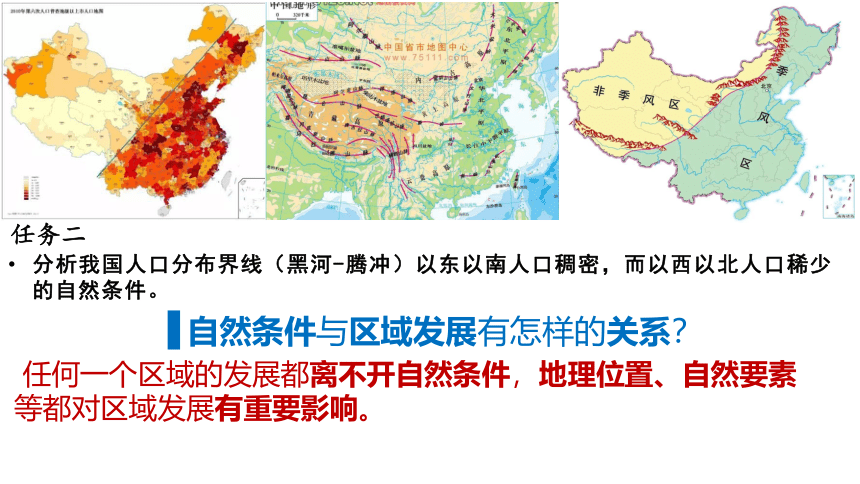

分析我国人口分布界线(黑河-腾冲)以东以南人口稠密,而以西以北人口稀少的自然条件。

任务二

▋自然条件与区域发展有怎样的关系?

任何一个区域的发展都离不开自然条件,地理位置、自然要素等都对区域发展有重要影响。

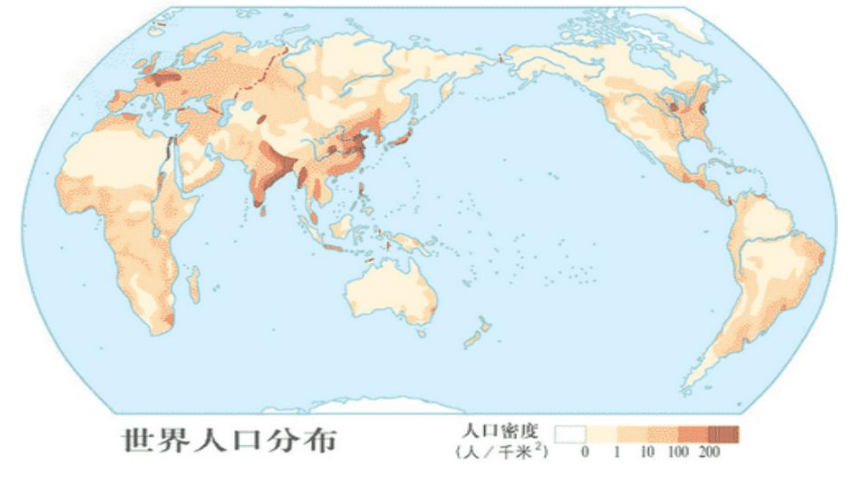

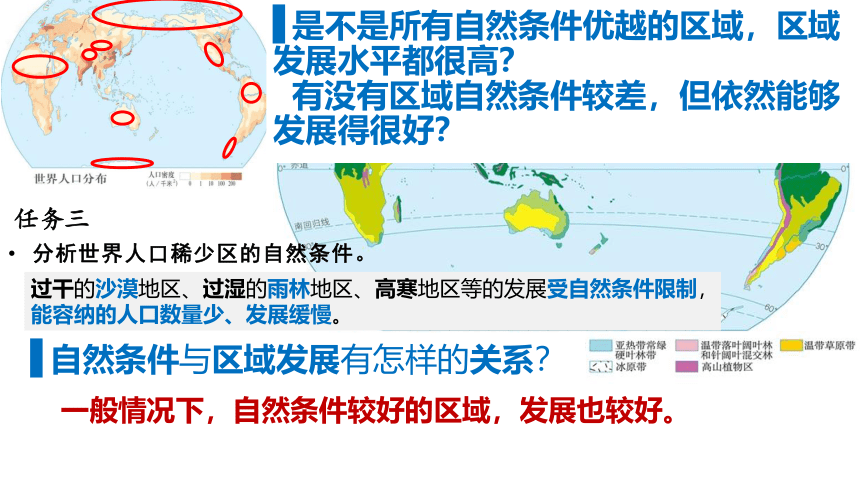

分析世界人口稀少区的自然条件。

任务三

一般情况下,自然条件较好的区域,发展也较好。

▋自然条件与区域发展有怎样的关系?

▋是不是所有自然条件优越的区域,区域发展水平都很高?

有没有区域自然条件较差,但依然能够发展得很好?

过干的沙漠地区、过湿的雨林地区、高寒地区等的发展受自然条件限制,能容纳的人口数量少、发展缓慢。

孟加拉国位于河口三角洲,地势低平,水热充足,自然条件优越,但却是世界上极不发达国家之一。

岛国日本,多火山、地震,少平原、耕地, 自然条件相对较差,但其依靠社会资源,发展成为世界上极为富裕国家之一。

自然条件只是区域发展的重要条件,但不是唯一条件。

进口原料,输出工业产品

我国河南省林州市(原林县)地处山区,自然条件恶劣,当地县志记载从明朝开始此地旱年总达400年。当地300多个村庄为了解决饮水及农田灌溉困难,常常穿山挑水,远的每天要走十几千米。

1960-1969年林县人民修建了穿越太行山区的人工引水渠——红旗渠, 引漳河水灌溉林县,彻底解决了该地区人们吃水和灌溉用水困难的问题。

人类对自然环境的改造和利用才是区域发展的关键。

▋当自然条件不适合人类生存时,人类应该怎样改造自然?

案例●阿曼的世界文化遗产——法拉吉

法拉吉是阿曼人发明的灌溉系统,配合用水制度的严格执行,保证了这些水资源短缺地区得以可持续发展。

任务四

1、历史上红河地区的哈尼族发展农耕的有利自然条件和不利自然条件分别是什么?

2、哈尼梯田景观的形成,说明了哈尼族为发展农业对哪种自然要素进行了改造?其影响如何?

被列入世界遗产名录的红河哈尼梯田是以哈尼族为主的各族人民利用当地“一山分四季,十里不同天”的地理气候条件创造的农耕文明奇观,据载已有1300多年的历史。这里水源丰富,空气湿润,雾气变化多端,将山谷和梯田装扮得含蓄生动。云南元阳哈尼族梯田生态系统呈现着以下特点:每一个村寨的上方,必然矗立着茂密的森林,提供着水、用材、薪炭之源;村寨下方是层层相叠的千百级梯田,那里提供着哈尼人生存发展的基本条件:粮食——中间的村寨由座座古意盎然的蘑菇房组合而成,形成人们安度人生的居所。

1、有利自然条件:

气候适宜,水热充足。

不利自然条件:

山地多、平地少,地表崎岖。

2、对地形进行了改造。因为结合了当地的自然环境特征,进行了合理的布局,所以形成了人与自然高度协调的、可持续发展的良性生态循环系统。

▋案例●人类利用、改造自然的典范——都江堰水利工程

都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。都江堰建成后,成都平原沃野千里,"水旱从人,谓之天府"。

美国

大面积开垦

中部大平原,

破坏了

草原植被,

使土壤

极易遭受风蚀

美国“黑风暴”

▋当自然条件不适合人类生存时,人类应该怎样改造自然?

人类改造自然,必须遵循自然规律,谋求人地和谐。

如果人类活动违背自然规律,虽短期内能够获得经济效益,但终究会受到大自然的惩罚。

▋案例●人类利用、改造自然的典范——都江堰水利工程

任务五:阅读课本P19-20案例涉及的图文材料,思考

1、“宝瓶口”、“鱼嘴分水堤”、“飞沙堰”各自起什么作用?

2、“深淘滩、低做堰”是如何做到“引水以灌田,分洪以减灾”的?

李冰父子经过实地勘察,决定凿穿玉垒山引水东流。当时的人们以火烧石,使岩石爆裂,在玉垒山凿出了形状酷似瓶口的山口,故取名“宝瓶口”。

因江东地势较高,江水难以流入宝瓶口。人们用竹、木、卵石等材料,在岷江的江心筑分水堰,形如鱼嘴。鱼嘴分水堤将江水一分为二:西边称为外江,宽而浅;东边为窄而深的内江流入宝瓶口。内外江的水量四六分水:水位较低时,60%的江水流入内江,保证了成都平原的生产和生活用水,当水位较高时,大部分江水从外江排走,自动分配。

“飞沙堰”位于鱼嘴分水堤与离堆之间,其前修有弯道,江水形成环流,江水超过堰顶时,洪水中挟带的泥沙泥石便流入外江,这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道。

“深淘滩,低做堰”是千百年来都江堰水利工程的治水名言,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。

▋案例●人类利用、改造自然的典范——都江堰水利工程

任务五:阅读课本P19-20案例涉及的图文材料,思考

1、“宝瓶口”、“鱼嘴分水堤”、“飞沙堰”各自起什么作用?

李冰父子经过实地勘察,决定凿穿玉垒山引水东流。当时的人们以火烧石,使岩石爆裂,在玉垒山凿出了形状酷似瓶口的山口,故取名“宝瓶口”。

因江东地势较高,江水难以流入宝瓶口。人们用竹、木、卵石等材料,在岷江的江心筑分水堰,形如鱼嘴。鱼嘴分水堤将江水一分为二:西边称为外江,宽而浅;东边为窄而深的内江流入宝瓶口。内外江的水量四六分水:水位较低时,60%的江水流入内江,保证了成都平原的生产和生活用水,当水位较高时,大部分江水从外江排走,自动分配。

“飞沙堰”位于鱼嘴分水堤与离堆之间,其前修有弯道,江水形成环流,江水超过堰顶时,洪水中挟带的泥石便流入外江,这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道。

“深淘滩,低做堰”是千百年来都江堰水利工程的治水名言,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。

泄洪

排泥石

▋案例●人类利用、改造自然的典范——都江堰水利工程

任务五:阅读课本P19-20案例涉及的图文材料,思考

2、“深淘滩、低做堰”是如何做到“引水以灌田,分洪以减灾”的?

李冰父子经过实地勘察,决定凿穿玉垒山引水东流。当时的人们以火烧石,使岩石爆裂,在玉垒山凿出了形状酷似瓶口的山口,故取名“宝瓶口”。

因江东地势较高,江水难以流入宝瓶口。人们用竹、木、卵石等材料,在岷江的江心筑分水堰,形如鱼嘴。鱼嘴分水堤将江水一分为二:西边称为外江,宽而浅;东边为窄而深的内江流入宝瓶口。内外江的水量四六分水:水位较低时,60%的江水流入内江,保证了成都平原的生产和生活用水,当水位较高时,大部分江水从外江排走,自动分配。

“飞沙堰”位于鱼嘴分水堤与离堆之间,其前修有弯道,江水形成环流,江水超过堰顶时,洪水中挟带的泥沙泥石便流入外江,这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道。

“深淘滩,低做堰”是千百年来都江堰水利工程的治水名言,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。

岷江裹挟着砂土碎石,冲出山口,进入平原,在山前不断摆荡,砂石呈扇状沉积,经年累月之后,冲积出一片广袤的沃土。

受夏季风影响

旱涝灾害频繁

▋如果你是蜀郡太守李冰,你会如何解决?

江东地势较高,

江水

难以流入宝瓶口,怎么办?

江心筑分水堰

分水堰

修筑的具体位置

在哪里?

靠近玉垒山

还是远离玉垒山?

如何保证

进入宝瓶口的水量?

如何防止

汛期

过量的水

和

上游泥石

进入宝瓶口呢?

枯水期可为灌区

提供充足的灌溉用水

丰水期

不会引发洪涝。

本节课你学到了什么?

第二章 第一节 区域发展的自然环境基础

课堂小结

自然环境

自然灾害

自然资源

自然条件

地理位置

区域发展

利用条件

开发基础

1.任何一个区域的发展都离不开自然条件,

地理位置、自然要素等都对区域发展有重要影响,特别是在古代。

2.自然条件只是区域发展的重要条件,但不是唯一条件。

3.改造自然:

(1)改造自然,必须遵循自然规律,谋求人地和谐。

(2)人类活动违背自然规律,虽然在短期内能够获得经济效益,终究会受到大自然的惩罚。

课堂小结

课后延展:

想一想,除了修梯田,还有哪些措施能够改造自然环境?

作业:

归纳本课所学,完成课后案。

自然条件 具体改造表现 原 则

气候 热量 建造温室大棚,改善热量不足状况 遵循自然规律,谋求人地和谐。如果人类活动违背自然规律,虽短期内能够获得经济效益,终究会受到大自然的惩罚,

水分 地面铺设砂石,减少水分蒸发,增加下渗;喷灌、滴灌 地形 修梯田,发展立体农业 土壤 改良土壤,提高肥力 水源 兴修水利工程 自然条件与区域发展

课堂练习

1.都江堰水利工程充分利用当地特殊的地形、水脉、水势,乘势利导, 无坝引水,自流灌溉。 如图 a 中适宜修建引水工程的地点是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.河水侵蚀河岸易引起崩岸决口。“遇弯裁角”是都江堰水利工程治理岷江水患的成功经验。 如图 b 中需裁去的是( )

A.甲角 B.乙角 C.丙角 D.丁角

3.都江堰水利工程科学地解决了江水自动分流、自动排沙、自动控制进水流量等问题,消除了水患、开发了水利。作为世界文化遗产的都江堰,保护其自身的真实性与完整性至关重要。从这一角度考虑,在背景区内发生的下列行为对都江堰工程保护危害最大的是( )

A.上游破坏植被和湿地 B.下游随意添加辅助设施C.上游乱建水利工程 D.下游不断扩大灌区面积

C

B

C

可以。

内江处于凹岸,

外江处于凸岸;

通过弯道的水流

产生离心力,

表层水往凹岸流,

底层水往凸岸流;

随洪水而下的沙石,

大部分随底层水流向外江,80%的沙石由外江带走了。

4.除了可以自动分水,都江堰还可以自动排沙吗?

5.结合气候和地形特点,分析修建都江堰的自然原因。

①都江堰附近属于季风气候,年降水量较多,且降水的季节变化和年际变化大,旱涝灾害频繁。

②成都平原地处岷江从山区流向平原的过渡地带,地形变化明显,河流在山区流速快,进入平原流速变慢,河流丰水期泥沙淤积河道,导致洪水淹没成都平原;河流枯水期因江东地势较高,河流无法流入,易发生旱涝灾害

都江堰放射状灌溉系统示意

6.都江堰为什么修建在扇顶处?

便于利用地形特点,自流引水灌溉。

①该工程顺应自然规律,并且充分利用了自然资源。

②利用西高东低的地势,使岷江水可以自流入成都平原,防洪抗旱,减少了成都平原的旱涝灾害。

③为成都平原提供农业灌溉用水、居民生活用水。

④不存在生态破坏与环境污染。

7.评价都江堰水利工程的影响。

8.结合所学知识,说明都江堰水利工程在古代与今天的主要功能差异。

在古代为水利工程,具有水利功能;

在今天它既有水利功能,又具有旅游观赏功能。

自然环境不仅能够为区域发展提供自然条件和自然资源基础,还能影响区域发展的路径和水平。如果经济开发过度损害自然环境,自然环境也会反过来制约区域的进一步发展。区域发展需秉承人与自然是生命共同体的理念,尊重自然,呵护自然,走创新发展、绿色发展之路,实现可持续发展。

第一节 区域发展的自然环境基础(第一课时)

第二章 资源、环境与区域发展

在本章中,我们重点探讨以下问题:

●生态脆弱区存在的环境与发展问题是什么?

●针对生态脆弱区存在的环境与发展问题,综合治理措施有哪些?

●资源型城市发展的生命周期是什么?

●资源枯竭型城市如何因地制宜实现可持续发展?

课前任务

1、通读教材图文,完成预习案。

(区域发展包括哪些方面?自然环境包括哪些方面?自然条件包括哪些方面?自然条件与区域发展有什么关系?)

2、收集、查阅四大文明古国的相关资料,探寻他们的形成与自然条件的关系(从位置、气候、地形、土壤、水源等方面说明他们自然条件的共同点)。

3、查阅相关资料,说明都江堰水利工程是如何发挥作用的。

4、对美国“黑风暴”提出治理措施(选做)。

课程导入

单以人均收入衡量世界最富裕国家通常是瑞士、挪威、卢森堡等。

但是,在20世纪90年代,世界银行宣布世界人均财富排名第一的国家却是澳大利亚!其人均财富的计算综合考虑了自然资源、人力资源、工业产出、劳动生产率和其他经济活动。

思考

从以上表述中你发现区域自然环境与区域发展之间存在的密切联系了吗

你知道区域发展包括哪些方面?自然环境包括哪些方面吗?

▋区域发展

经济

社会

环境

经济

▋自然环境

地理位置

自然资源

自然灾害

自然资源

自然条件

自然条件

自然条件与区域发展

自然资源与区域发展

学习目标

1.通过案例或图像等资料,辩证地认识自然条件与区域发展的关系

2.通过案例或图像等资料,归纳、分析自然条件与区域发展之间的辩证关系,认识人类利用、改造自然必须遵循自然规律,谋取人地和谐。

▋自然条件的要素有哪些?

地质

地貌

水文

生物

气候

土壤

自然要素

资源

自然条件

地理位置

▋自然条件与区域发展有怎样的关系?

四大文明古国是关于世界四大古代文明的统称。古代埃及、古代巴比伦、古代印度、古代中国四大文明古国,实际上对应着世界四大文明发源地,分别是尼罗河流域、两河流域、印度河流域、黄河流域这四个大型人类文明最早诞生的地区。

①位置:四大古代文明发祥地都位于北温带。

②气候:温带地区,气候温暖,适宜人类居住;热量充足适合农耕。

③地形:地处大河中下游平原地区,地势平坦,便于聚落定居和农耕。

④土壤:河流冲积平原地区,土层深厚,土壤肥沃,便于农耕。

⑤水源:靠近河流,生产生活水源充足。

任务一

分析四大文明古国的形成与自然条件的关系(从位置、气候、地形、土壤、水源等方面说明他们自然条件的共同点)。

分析我国人口分布界线(黑河-腾冲)以东以南人口稠密,而以西以北人口稀少的自然条件。

任务二

▋自然条件与区域发展有怎样的关系?

任何一个区域的发展都离不开自然条件,地理位置、自然要素等都对区域发展有重要影响。

分析世界人口稀少区的自然条件。

任务三

一般情况下,自然条件较好的区域,发展也较好。

▋自然条件与区域发展有怎样的关系?

▋是不是所有自然条件优越的区域,区域发展水平都很高?

有没有区域自然条件较差,但依然能够发展得很好?

过干的沙漠地区、过湿的雨林地区、高寒地区等的发展受自然条件限制,能容纳的人口数量少、发展缓慢。

孟加拉国位于河口三角洲,地势低平,水热充足,自然条件优越,但却是世界上极不发达国家之一。

岛国日本,多火山、地震,少平原、耕地, 自然条件相对较差,但其依靠社会资源,发展成为世界上极为富裕国家之一。

自然条件只是区域发展的重要条件,但不是唯一条件。

进口原料,输出工业产品

我国河南省林州市(原林县)地处山区,自然条件恶劣,当地县志记载从明朝开始此地旱年总达400年。当地300多个村庄为了解决饮水及农田灌溉困难,常常穿山挑水,远的每天要走十几千米。

1960-1969年林县人民修建了穿越太行山区的人工引水渠——红旗渠, 引漳河水灌溉林县,彻底解决了该地区人们吃水和灌溉用水困难的问题。

人类对自然环境的改造和利用才是区域发展的关键。

▋当自然条件不适合人类生存时,人类应该怎样改造自然?

案例●阿曼的世界文化遗产——法拉吉

法拉吉是阿曼人发明的灌溉系统,配合用水制度的严格执行,保证了这些水资源短缺地区得以可持续发展。

任务四

1、历史上红河地区的哈尼族发展农耕的有利自然条件和不利自然条件分别是什么?

2、哈尼梯田景观的形成,说明了哈尼族为发展农业对哪种自然要素进行了改造?其影响如何?

被列入世界遗产名录的红河哈尼梯田是以哈尼族为主的各族人民利用当地“一山分四季,十里不同天”的地理气候条件创造的农耕文明奇观,据载已有1300多年的历史。这里水源丰富,空气湿润,雾气变化多端,将山谷和梯田装扮得含蓄生动。云南元阳哈尼族梯田生态系统呈现着以下特点:每一个村寨的上方,必然矗立着茂密的森林,提供着水、用材、薪炭之源;村寨下方是层层相叠的千百级梯田,那里提供着哈尼人生存发展的基本条件:粮食——中间的村寨由座座古意盎然的蘑菇房组合而成,形成人们安度人生的居所。

1、有利自然条件:

气候适宜,水热充足。

不利自然条件:

山地多、平地少,地表崎岖。

2、对地形进行了改造。因为结合了当地的自然环境特征,进行了合理的布局,所以形成了人与自然高度协调的、可持续发展的良性生态循环系统。

▋案例●人类利用、改造自然的典范——都江堰水利工程

都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。都江堰建成后,成都平原沃野千里,"水旱从人,谓之天府"。

美国

大面积开垦

中部大平原,

破坏了

草原植被,

使土壤

极易遭受风蚀

美国“黑风暴”

▋当自然条件不适合人类生存时,人类应该怎样改造自然?

人类改造自然,必须遵循自然规律,谋求人地和谐。

如果人类活动违背自然规律,虽短期内能够获得经济效益,但终究会受到大自然的惩罚。

▋案例●人类利用、改造自然的典范——都江堰水利工程

任务五:阅读课本P19-20案例涉及的图文材料,思考

1、“宝瓶口”、“鱼嘴分水堤”、“飞沙堰”各自起什么作用?

2、“深淘滩、低做堰”是如何做到“引水以灌田,分洪以减灾”的?

李冰父子经过实地勘察,决定凿穿玉垒山引水东流。当时的人们以火烧石,使岩石爆裂,在玉垒山凿出了形状酷似瓶口的山口,故取名“宝瓶口”。

因江东地势较高,江水难以流入宝瓶口。人们用竹、木、卵石等材料,在岷江的江心筑分水堰,形如鱼嘴。鱼嘴分水堤将江水一分为二:西边称为外江,宽而浅;东边为窄而深的内江流入宝瓶口。内外江的水量四六分水:水位较低时,60%的江水流入内江,保证了成都平原的生产和生活用水,当水位较高时,大部分江水从外江排走,自动分配。

“飞沙堰”位于鱼嘴分水堤与离堆之间,其前修有弯道,江水形成环流,江水超过堰顶时,洪水中挟带的泥沙泥石便流入外江,这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道。

“深淘滩,低做堰”是千百年来都江堰水利工程的治水名言,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。

▋案例●人类利用、改造自然的典范——都江堰水利工程

任务五:阅读课本P19-20案例涉及的图文材料,思考

1、“宝瓶口”、“鱼嘴分水堤”、“飞沙堰”各自起什么作用?

李冰父子经过实地勘察,决定凿穿玉垒山引水东流。当时的人们以火烧石,使岩石爆裂,在玉垒山凿出了形状酷似瓶口的山口,故取名“宝瓶口”。

因江东地势较高,江水难以流入宝瓶口。人们用竹、木、卵石等材料,在岷江的江心筑分水堰,形如鱼嘴。鱼嘴分水堤将江水一分为二:西边称为外江,宽而浅;东边为窄而深的内江流入宝瓶口。内外江的水量四六分水:水位较低时,60%的江水流入内江,保证了成都平原的生产和生活用水,当水位较高时,大部分江水从外江排走,自动分配。

“飞沙堰”位于鱼嘴分水堤与离堆之间,其前修有弯道,江水形成环流,江水超过堰顶时,洪水中挟带的泥石便流入外江,这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道。

“深淘滩,低做堰”是千百年来都江堰水利工程的治水名言,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。

泄洪

排泥石

▋案例●人类利用、改造自然的典范——都江堰水利工程

任务五:阅读课本P19-20案例涉及的图文材料,思考

2、“深淘滩、低做堰”是如何做到“引水以灌田,分洪以减灾”的?

李冰父子经过实地勘察,决定凿穿玉垒山引水东流。当时的人们以火烧石,使岩石爆裂,在玉垒山凿出了形状酷似瓶口的山口,故取名“宝瓶口”。

因江东地势较高,江水难以流入宝瓶口。人们用竹、木、卵石等材料,在岷江的江心筑分水堰,形如鱼嘴。鱼嘴分水堤将江水一分为二:西边称为外江,宽而浅;东边为窄而深的内江流入宝瓶口。内外江的水量四六分水:水位较低时,60%的江水流入内江,保证了成都平原的生产和生活用水,当水位较高时,大部分江水从外江排走,自动分配。

“飞沙堰”位于鱼嘴分水堤与离堆之间,其前修有弯道,江水形成环流,江水超过堰顶时,洪水中挟带的泥沙泥石便流入外江,这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道。

“深淘滩,低做堰”是千百年来都江堰水利工程的治水名言,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。

岷江裹挟着砂土碎石,冲出山口,进入平原,在山前不断摆荡,砂石呈扇状沉积,经年累月之后,冲积出一片广袤的沃土。

受夏季风影响

旱涝灾害频繁

▋如果你是蜀郡太守李冰,你会如何解决?

江东地势较高,

江水

难以流入宝瓶口,怎么办?

江心筑分水堰

分水堰

修筑的具体位置

在哪里?

靠近玉垒山

还是远离玉垒山?

如何保证

进入宝瓶口的水量?

如何防止

汛期

过量的水

和

上游泥石

进入宝瓶口呢?

枯水期可为灌区

提供充足的灌溉用水

丰水期

不会引发洪涝。

本节课你学到了什么?

第二章 第一节 区域发展的自然环境基础

课堂小结

自然环境

自然灾害

自然资源

自然条件

地理位置

区域发展

利用条件

开发基础

1.任何一个区域的发展都离不开自然条件,

地理位置、自然要素等都对区域发展有重要影响,特别是在古代。

2.自然条件只是区域发展的重要条件,但不是唯一条件。

3.改造自然:

(1)改造自然,必须遵循自然规律,谋求人地和谐。

(2)人类活动违背自然规律,虽然在短期内能够获得经济效益,终究会受到大自然的惩罚。

课堂小结

课后延展:

想一想,除了修梯田,还有哪些措施能够改造自然环境?

作业:

归纳本课所学,完成课后案。

自然条件 具体改造表现 原 则

气候 热量 建造温室大棚,改善热量不足状况 遵循自然规律,谋求人地和谐。如果人类活动违背自然规律,虽短期内能够获得经济效益,终究会受到大自然的惩罚,

水分 地面铺设砂石,减少水分蒸发,增加下渗;喷灌、滴灌 地形 修梯田,发展立体农业 土壤 改良土壤,提高肥力 水源 兴修水利工程 自然条件与区域发展

课堂练习

1.都江堰水利工程充分利用当地特殊的地形、水脉、水势,乘势利导, 无坝引水,自流灌溉。 如图 a 中适宜修建引水工程的地点是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.河水侵蚀河岸易引起崩岸决口。“遇弯裁角”是都江堰水利工程治理岷江水患的成功经验。 如图 b 中需裁去的是( )

A.甲角 B.乙角 C.丙角 D.丁角

3.都江堰水利工程科学地解决了江水自动分流、自动排沙、自动控制进水流量等问题,消除了水患、开发了水利。作为世界文化遗产的都江堰,保护其自身的真实性与完整性至关重要。从这一角度考虑,在背景区内发生的下列行为对都江堰工程保护危害最大的是( )

A.上游破坏植被和湿地 B.下游随意添加辅助设施C.上游乱建水利工程 D.下游不断扩大灌区面积

C

B

C

可以。

内江处于凹岸,

外江处于凸岸;

通过弯道的水流

产生离心力,

表层水往凹岸流,

底层水往凸岸流;

随洪水而下的沙石,

大部分随底层水流向外江,80%的沙石由外江带走了。

4.除了可以自动分水,都江堰还可以自动排沙吗?

5.结合气候和地形特点,分析修建都江堰的自然原因。

①都江堰附近属于季风气候,年降水量较多,且降水的季节变化和年际变化大,旱涝灾害频繁。

②成都平原地处岷江从山区流向平原的过渡地带,地形变化明显,河流在山区流速快,进入平原流速变慢,河流丰水期泥沙淤积河道,导致洪水淹没成都平原;河流枯水期因江东地势较高,河流无法流入,易发生旱涝灾害

都江堰放射状灌溉系统示意

6.都江堰为什么修建在扇顶处?

便于利用地形特点,自流引水灌溉。

①该工程顺应自然规律,并且充分利用了自然资源。

②利用西高东低的地势,使岷江水可以自流入成都平原,防洪抗旱,减少了成都平原的旱涝灾害。

③为成都平原提供农业灌溉用水、居民生活用水。

④不存在生态破坏与环境污染。

7.评价都江堰水利工程的影响。

8.结合所学知识,说明都江堰水利工程在古代与今天的主要功能差异。

在古代为水利工程,具有水利功能;

在今天它既有水利功能,又具有旅游观赏功能。