选择性必修1第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 75.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-13 17:33:37 | ||

图片预览

文档简介

第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业

一、单选题

1.十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,共七编、1260条,包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。这是新中国第一部以法典命名的法律,具有里程碑意义。编纂该法典的出发点是

A.制定全新的民事法律 B.确立社会主义核心价值观

C.法律制度与国际接轨 D.适应经济社会发展的需要

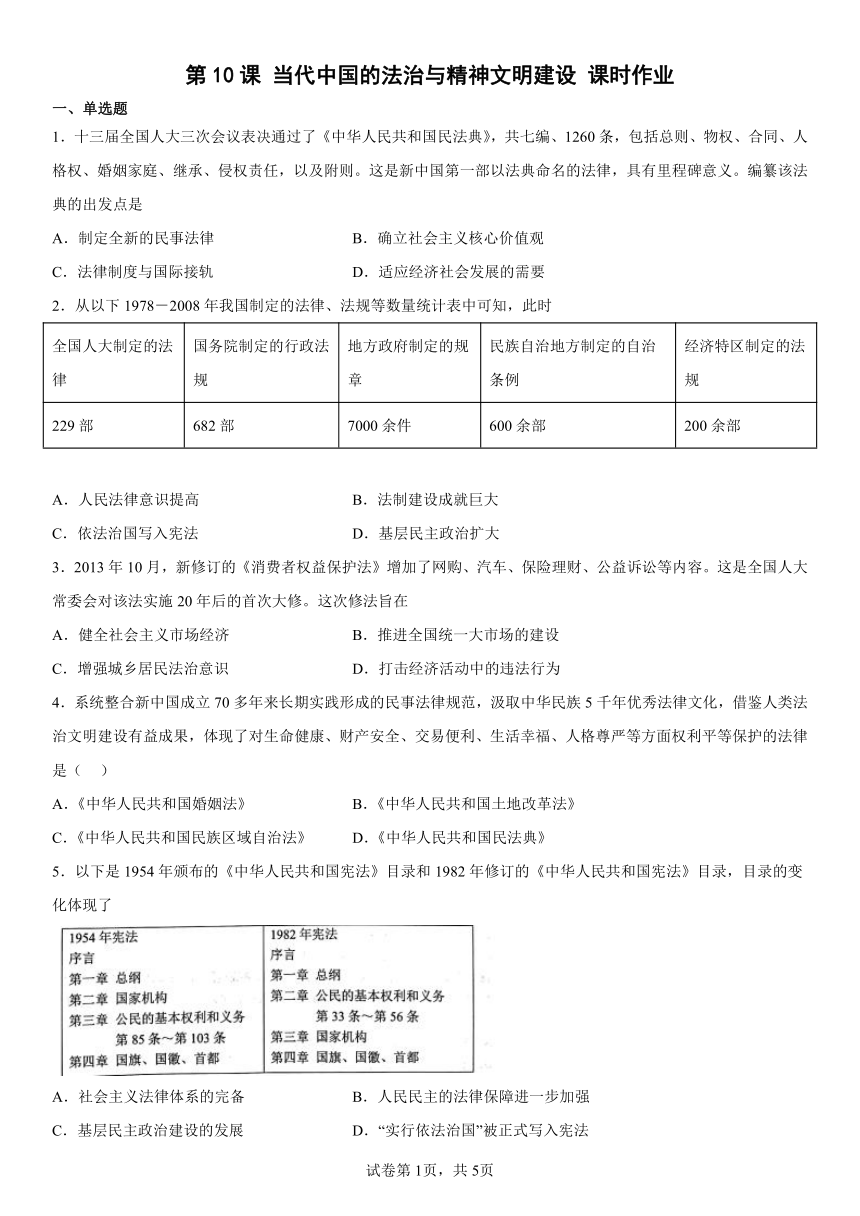

2.从以下1978-2008年我国制定的法律、法规等数量统计表中可知,此时

全国人大制定的法律 国务院制定的行政法规 地方政府制定的规章 民族自治地方制定的自治条例 经济特区制定的法规

229部 682部 7000余件 600余部 200余部

A.人民法律意识提高 B.法制建设成就巨大

C.依法治国写入宪法 D.基层民主政治扩大

3.2013年10月,新修订的《消费者权益保护法》增加了网购、汽车、保险理财、公益诉讼等内容。这是全国人大常委会对该法实施20年后的首次大修。这次修法旨在

A.健全社会主义市场经济 B.推进全国统一大市场的建设

C.增强城乡居民法治意识 D.打击经济活动中的违法行为

4.系统整合新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范,汲取中华民族5千年优秀法律文化,借鉴人类法治文明建设有益成果,体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方面权利平等保护的法律是( )

A.《中华人民共和国婚姻法》 B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中华人民共和国民族区域自治法》 D.《中华人民共和国民法典》

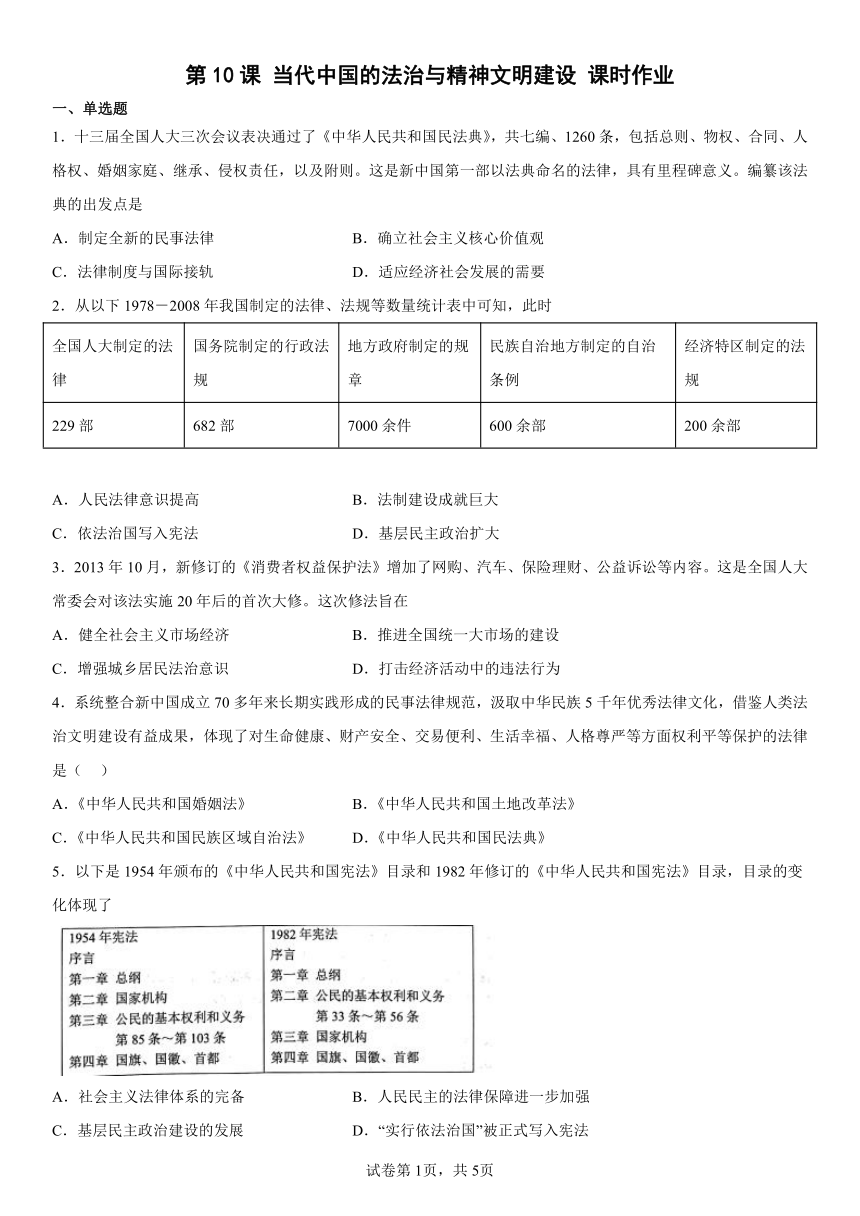

5.以下是1954年颁布的《中华人民共和国宪法》目录和1982年修订的《中华人民共和国宪法》目录,目录的变化体现了

A.社会主义法律体系的完备 B.人民民主的法律保障进一步加强

C.基层民主政治建设的发展 D.“实行依法治国”被正式写入宪法

6.改革开放后,我国在建设社会主义物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设。其中以德治高度进一步规划思想道德建设的文件是

A.《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》

B.《公民道德建设实施纲要》

C.《中共中央关于推进依法治国若干重大问题的决定》

D.《爱国主义教育实施纲要》

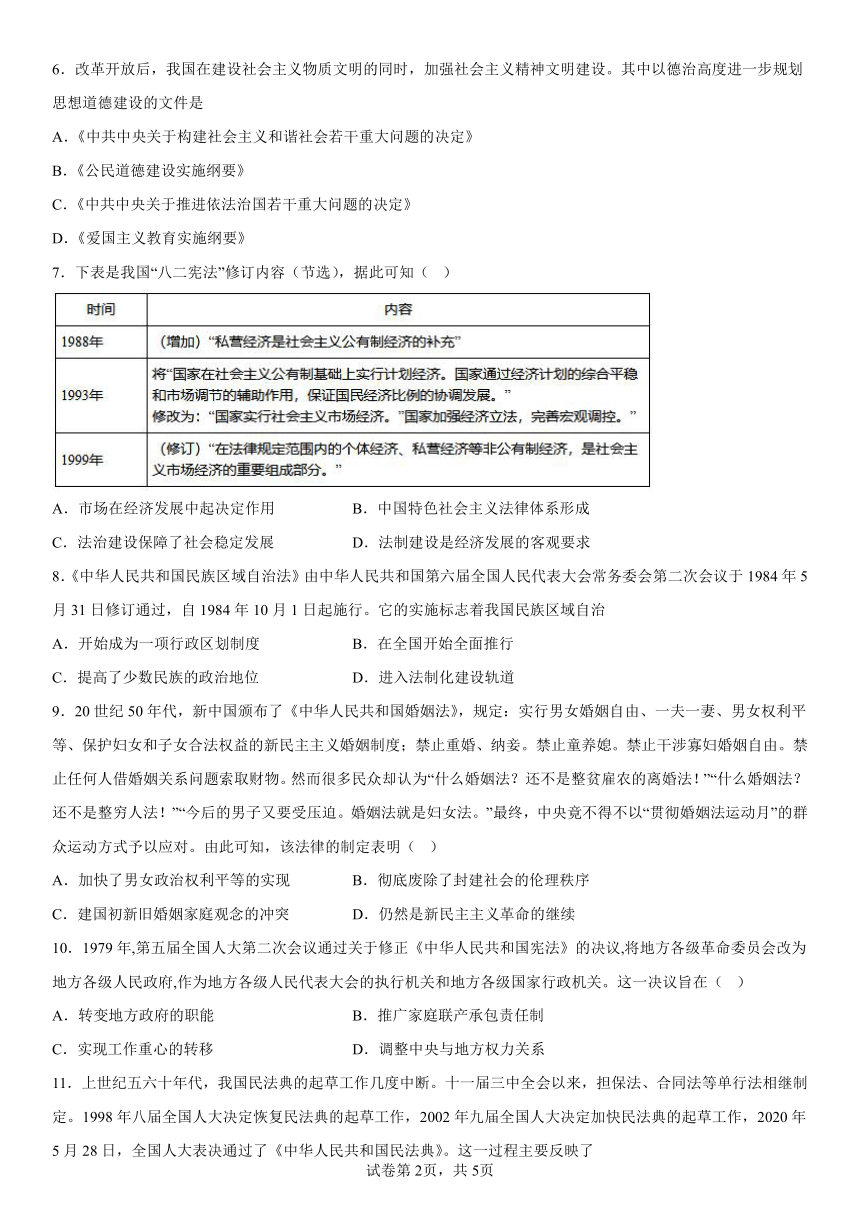

7.下表是我国“八二宪法”修订内容(节选),据此可知( )

A.市场在经济发展中起决定作用 B.中国特色社会主义法律体系形成

C.法治建设保障了社会稳定发展 D.法制建设是经济发展的客观要求

8.《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治

A.开始成为一项行政区划制度 B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位 D.进入法制化建设轨道

9.20世纪50年代,新中国颁布了《中华人民共和国婚姻法》,规定:实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度;禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人借婚姻关系问题索取财物。然而很多民众却认为“什么婚姻法?还不是整贫雇农的离婚法!”“什么婚姻法?还不是整穷人法!”“今后的男子又要受压迫。婚姻法就是妇女法。”最终,中央竟不得不以“贯彻婚姻法运动月”的群众运动方式予以应对。由此可知,该法律的制定表明( )

A.加快了男女政治权利平等的实现 B.彻底废除了封建社会的伦理秩序

C.建国初新旧婚姻家庭观念的冲突 D.仍然是新民主主义革命的继续

10.1979年,第五届全国人大第二次会议通过关于修正《中华人民共和国宪法》的决议,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关。这一决议旨在( )

A.转变地方政府的职能 B.推广家庭联产承包责任制

C.实现工作重心的转移 D.调整中央与地方权力关系

11.上世纪五六十年代,我国民法典的起草工作几度中断。十一届三中全会以来,担保法、合同法等单行法相继制定。1998年八届全国人大决定恢复民法典的起草工作,2002年九届全国人大决定加快民法典的起草工作,2020年5月28日,全国人大表决通过了《中华人民共和国民法典》。这一过程主要反映了

A.国家治理体系趋于完备 B.法制建设适应经济发展

C.依法治国理念深入人心 D.中国特色法律体系形成

12.中共十一届三中全会公报中指出:“为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化”,此后,我国的法制建设取得了重大成就,主要表现在

A.新时期重新召开各级人民代表大会和人民政治协商会议

B.1982年全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》

C.进一步完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

D.逐步建立以宪法为核心的中国特色的社会主义法律体系

13.党的二十大报告在“加快建设法治社会”的内容中,强调“法治社会是构筑法治国家的基础。弘扬社会主义法治精神,传承中华优秀传统法律文化,引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者”。这表明当代中国 ( )

A.法治建设开始迈向了制度化 B.法治建设需要全体人民参与

C.中国特色法律体系已经形成 D.中国古代法律精髓影响深远

14.邓小平指出:“现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……经过一定的民主程序讨论通过,并且加强检察机关和司法机关,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。”这主要反映了( )

A.加强党的执政地位的必要性 B.要彻底破除个人崇拜“左”的思想

C.健全社会主义法治的紧迫性 D.扩大和完善社会主义民主的艰巨性

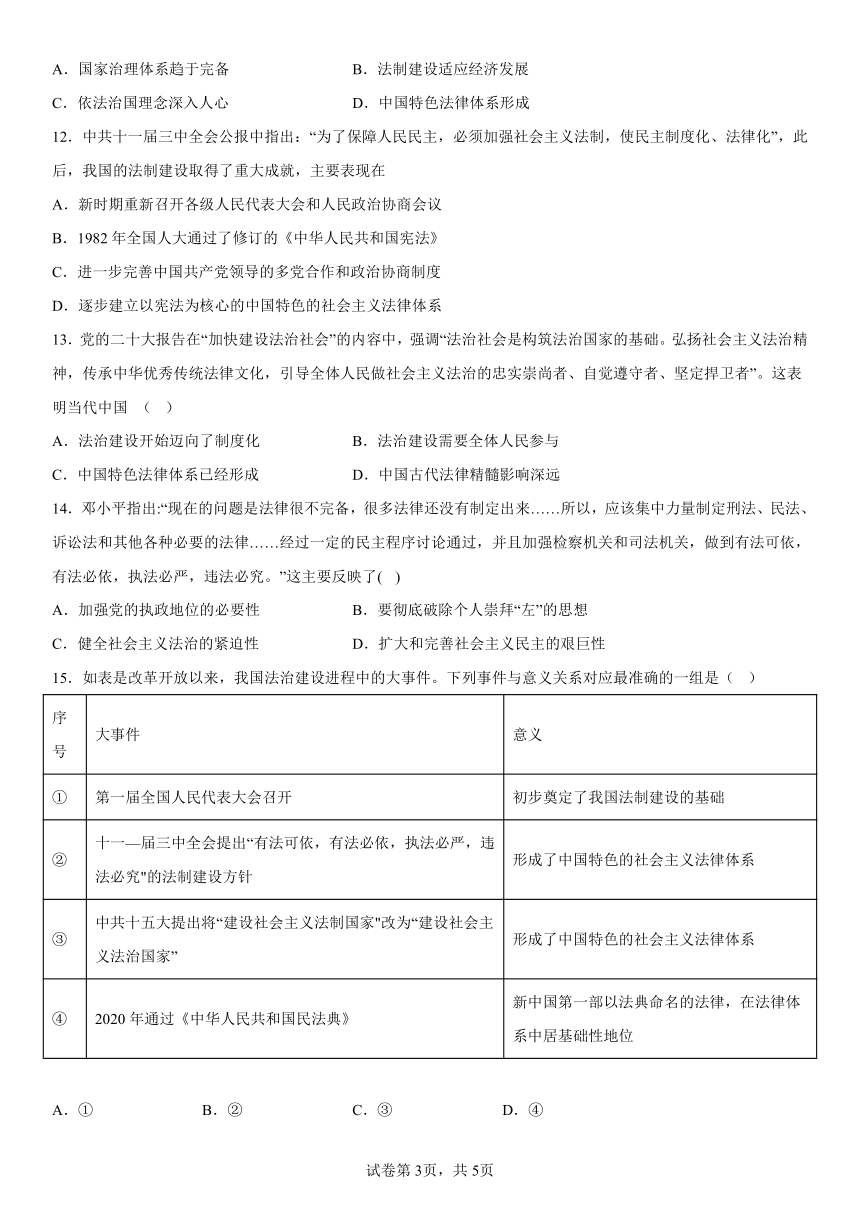

15.如表是改革开放以来,我国法治建设进程中的大事件。下列事件与意义关系对应最准确的一组是( )

序号 大事件 意义

① 第一届全国人民代表大会召开 初步奠定了我国法制建设的基础

② 十一—届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究"的法制建设方针 形成了中国特色的社会主义法律体系

③ 中共十五大提出将“建设社会主义法制国家"改为“建设社会主义法治国家” 形成了中国特色的社会主义法律体系

④ 2020年通过《中华人民共和国民法典》 新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居基础性地位

A.① B.② C.③ D.④

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一明清在法律宣传上具有以下特点:其一,法律宣传形式进一步多样化,如法律文本宣传、案例宣传、基层里老宣传等,意在使民知法,从而远离犯罪。其二,针对明清入仕之官不习法律而采取的讲读律令的补救措施,使官吏习法、定期举行考核成为制度,并根据考核结果予以赏罚。在一段时期,“讲读律令”成为有效的官吏普法形式。其三,明清律在讲读律令条中也规定百姓轻微过犯,如能“熟读讲解通晓律意者”,“不问轻重并免一次”,以此勉励百姓知悉法律,趋吉避凶。

——摘编自张晋藩《中国古代官民知法守法的法律宣传》

材料二延安时期,边区党和政府对法律的宣传主要从普及法律常识、宣传法律观念、提升边区民众对法的认识的角度着手,不断增强边区民众对法律的遵从。一是普及边区法律条文。党领导下的边区政府颁布了大量法律条令后,通过报刊、书店、宣传标语等方式进行推广,使得边区法律条文能够及时、通俗、有效地为边区广大民众所接受。二是边区党和政府十分注重在民众中进行马克思主义法律观的宣传。

——摘编自马宝成《延安时期的法律宣传策略及当代启示》

(1)结合材料一及所学知识,概括明清时期法律宣传的特点。

(2)结合材料二及所学知识,分析延安时期法律宣传的影响。

17.民法是调整人身关系和财产关系的法律规范。阅读材料,回答问题。

材料一 编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。政府派员分赴各地调查民商事习惯,并强调:“中国幅员广远,各省地大物博,习尚不同,使非人情风俗洞激无遗,恐创定法规,必多窒碍。”至1910年,《大清民律草案》完成,共分五编,前三编主要是以日本公布的民法为蓝本,同时对德国、瑞士的民法有所参考,采纳了私有财产神圣不可侵犯、契约自由、过失致人损害应予赔偿等近代民法基本原则。后两编(亲属和继承)虽也采纳了一些西方新制,但更注重的是中国固有的礼教民俗。

——摘编自李启成《中国法律史讲义》

材料二 编纂一部真正属于中国人民的民法典,是新中国几代人的夙愿。1979年,第三次启动编纂民法的工作。由于当时制定一部完备的民法典条件还不具备,立法机关按照“成熟一个通过一个”的思路,先制定民事单行法律。

1999年和2004年,“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”被写入宪法。2002年,第四次民法典起草工作开始,逐步形成了比较完备的民事法律规范体系。

2015年,第五次民法典编纂工作启动,对我国现行的、制定于不同时期的民事法律规范进行全面系统的编订纂修,修改已不适应现实情况的规定,对经济社会生活的新情况作出新规定。2020年,民法总则与民法典各分编合并为一部完整的民法典草案。

——摘编自《关于<中华人民共和国民法典(草案)>的说明》

(1)据材料一,概括《大清民律草案》编制的特点,结合所学知识分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的历史背景。

(2)依据材料二并结合所学,概括21世纪初中国加速民法典编撰的主要原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】根据所学知识可知,《中华人民共和国民法典》以丰富的内容、庞大的体系,对社会生活进行法律规范的根本出发点是,顺应时代发展要求,适应经济社会发展的需要,D项正确;制定全新的民事法律不是我国制定《民法典》的出发点,A项错误;确立社会主义核心价值观的是中共十八大,不是《中华人民共和国民法典》,B项错误;我国制定《民法典》的出发点是适应经济社会发展的需要,不是为了与国际接轨,C项错误。

2.B

【详解】根据材料可知改革开放以来法律、法规的数量不断增加,法律建设成就巨大,故选B项;材料与法律意识无关,排除A项;1999年依法治国写入宪法,排除C项;材料与基层民主无关,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】根据材料可知,新修订的《消费者权益保护法》增加了网购、汽车、保险理财、公益诉讼等内容,适应社会主义市场经济发展的需要,A项正确;该法没有起到推进全国统一大市场建设的作用,排除B项;材料不是城乡居民法治意思,而是强调健全社会主义市场经济法律,排除C项;材料没有涉及经济违法行为,得不出打击经济活动中的违法行为,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】根据题干中的“系统整合新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范”和“体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方面权利平等保护的法律”并所学知识可知这部法律是《中华人民共和国民法典》,D项正确;《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国土地改革法》是20世纪50年代颁布,《中华人民共和国民族区域自治法》1984年颁布,都不符合“系统整合新中国成立70多年来长期实践”的时间限定,排除ABC项。故选D项。

5.B

【详解】1982年修订的《中华人民共和国宪法》目录,把公民的权利和义务提到了国家机构的前面,说明中国人民民主的法律保障进一步加强,故选B;仅从材料无法体现社会主义法律体系的完备,排除A;材料没有涉及基层民主政治建设的信息,排除C;1999年“实行依法治国”被正式写入宪法,排除D。

【点睛】

6.B

【详解】根据所学知识可得,2001年,中共中央在总结以往思想道德建设经验的基础上颁布了《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设,B项正确;《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》、《中共中央关于推进依法治国若干重大问题的决定》 、《爱国主义教育实施纲要》都不是关于以德治高度进一步规划思想道德建设的文件,排除ACD项。故选B项。

7.C

【详解】根据材料及所学可知,从1988年到1999年,随着经济体制改革进程而1982年宪法内容发生变化,反映了改革开放以来我国法制建设适应经济体制改革的需要,是经济发展的客观要求,D项正确;材料宪法内容中不能反映市场经济起决定作用,排除A项;2010年我国建成中国特色社会主义法律体系,排除B项;材料提到法制建设,但没有涉及社会稳定,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】民族区域自治制度早在建国之时就已经明确提出,并在全国开始实行,所以A、B选项排除。《中华人民共和国民族区域自治法》的颁布实际上体现出这一制度的法制化,所以本题选择D选项。C选项不能够说明这一问题,故排除。

9.D

【详解】由材料可知,面对农村民众对《中华人民共和国婚姻法》的误解,中央不得不进行群众运动以应对,说明党中央用群众运动来反对封建残余,所以新中国《婚姻法》的制定仍在继续完成新民主主义革命的剩余任务,D项正确;《婚姻法》调整的是男女在婚姻家庭中的关系,并未涉及政治权利,排除A项;“彻底颠覆”说法过于绝对,排除B项;材料内容没有体现出家庭观念的冲突,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】根据材料“1979年,第五届全国人大第二次会议通过关于修正《中华人民共和国宪法》的决议,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关。”可知,文革后,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关,有利于转变地方政府的职能,加强对地方的管理,A项正确;家庭联产承包责任制是在农村进行的经济体制改革,排除B项;实现工作重心的转移是十一届三中全会,排除C项;调整中央与地方权力关系,在材料信息中没有体现,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】结合所学知识可知,改革开放以来我国相继进行经济立法及民事立法,这主要是为了适应我国经济发展的需要,B正确;A说法过于绝对,排除;C说法与材料无关,排除;2011年伊始,全国人大常委会委员长吴邦国宣布:中国特色社会主义法律体系已经形成,D排除。故选B。

12.D

【详解】题干强调民主的法制化,各级人民代表大会和人民政治协商会议虽然有一定关系,但是不够突出,故A项错误;1982年修订宪法是我国法制建设的核心,但是不够全面,故B项错误;完善中共领导的多党合作和政治协商制度属于民主建设,但是不能体现“法制化”,故C项错误;十一届三中全会以后全面加强立法工作,逐步建立了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,推动了新时期民主建设的法制化,故D项正确。

13.B

【详解】根据材料“引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者”可知,只有人人参与,才能加快建设法治社会,说明法治建设面向全体人民,需要全民参与,B项正确;改革开放后法治建设就迈向了制度化,排除A项;2011年中国特色法律体系已经形成,排除C项;当今法律是人民制定的,与古代法律存在本质区别,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】本题考查我国社会主义法治建设。根据“现在的问题是法律很不完备……做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”可知,邓小平主要强调社会主义法治建设的重要性与紧迫性,故C项正确;材料没有论述执政党的地位问题、个人崇拜问题和社会主义民主问题,排除A、B、D三项。

15.D

【详解】根据所学知识,2020年通过《中华人民共和国民法典》,这部法典是新中国成立以来的第一部以法典命名的法律,在法律体系中居重要的基础性地位,D项正确;奠定了我国法制建设的基础的是是在新中国成立初期的一系列法律的制定,排除A项;形成中国特色的社会主义法律体系是2010年底,排除BC项;故选D项。

16.(1)特点:形式多样;官吏习法、定期考核;勉励百姓知悉法律;取得了一定的效果。(任答三点即。)

(2)影响:提升了边区民众的法律意识;有助于巩固与发展抗日根据地;推动马克思主义中国化的发展;对当代中国推进法治思想宣传仍有重要借鉴作用。

【详解】(1)特点:根据“法律宣传形式进一步多样化”得出形式多样;根据“使官吏习法、定期举行考核成为制度”得出官吏习法、定期考核;根据“如法律文本宣传、案例宣传、基层里老宣传等,意在使民知法”得出勉励百姓知悉法律;根据“熟读讲解通晓律意者”,“不问轻重并免一次”得出取得了一定的效果。

(2)影响:根据“边区党和政府对法律的宣传主要从普及法律常识、宣传法律观念、提升边区民众对法的认识的角度着手”得出提升了边区民众的法律意识;根据材料和所学可得出有助于巩固与发展抗日根据地;推动马克思主义中国化的发展;对当代中国推进法治思想宣传仍有重要借鉴作用。

17.(1)特点:借鉴西方法律;重视结合国情,实地调查;强化礼教民俗。(任答两点)

背景:清末新政的影响;西方法律思想的传播;民族资本主义的发展;近代知识分子的倡导。(任答两点)

(2)原因:中国特色社会主义法律体系基本形成,需要进一步完善依法治国;建设社会主义法制国家的需要;适应中国加入世贸组织、发展社会主义市场经济体制和国民经济发展的需要;中国社会主要矛盾发生变化,人民积累财富、人民利益和各方面权利平等需要保护等,对国家治理提出了更高要求。(任答三点)

【详解】(1)特点:根据材料一中“前三编主要是以日本公布的民法为蓝本,同时对德国、瑞士的民法有所参考”可知,借鉴西方法律;根据“政府派员分赴各地调查民商事习惯”可知,重视结合国情,实地调查;根据“虽也采纳了一些西方新制,但更注重的是中国固有的礼教民俗“可知,强化礼教民俗。

背景:根据材料一中“1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例”等信息,结合所学知识,从20世纪初的政治、经济、思想和社会发展等方面分析可知,清末新政的影响,西方法律思想的传播,民族资本主义的发展和近代知识分子的倡导。

(2)原因:根据材料二中“1999年和2004年,‘实行依法治国,建设社会主义法治国家’和‘国家尊重和保障人权”被写入宪法”,结合所学知识,从法制进程、政治、经济、外交和社会发展等方面分析可知,21世纪初,中国特色社会主义法律体系基本形成,需要进一步完善依法治国,为建设社会主义法制国家,适应中国加入世贸组织、发展社会主义市场经济体制和国民经济发展的需要,立足中国社会主要矛盾发生变化,人民积累财富、人民利益和各方面权利平等需要保护,对国家治理提出了更高要求。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,共七编、1260条,包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。这是新中国第一部以法典命名的法律,具有里程碑意义。编纂该法典的出发点是

A.制定全新的民事法律 B.确立社会主义核心价值观

C.法律制度与国际接轨 D.适应经济社会发展的需要

2.从以下1978-2008年我国制定的法律、法规等数量统计表中可知,此时

全国人大制定的法律 国务院制定的行政法规 地方政府制定的规章 民族自治地方制定的自治条例 经济特区制定的法规

229部 682部 7000余件 600余部 200余部

A.人民法律意识提高 B.法制建设成就巨大

C.依法治国写入宪法 D.基层民主政治扩大

3.2013年10月,新修订的《消费者权益保护法》增加了网购、汽车、保险理财、公益诉讼等内容。这是全国人大常委会对该法实施20年后的首次大修。这次修法旨在

A.健全社会主义市场经济 B.推进全国统一大市场的建设

C.增强城乡居民法治意识 D.打击经济活动中的违法行为

4.系统整合新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范,汲取中华民族5千年优秀法律文化,借鉴人类法治文明建设有益成果,体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方面权利平等保护的法律是( )

A.《中华人民共和国婚姻法》 B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中华人民共和国民族区域自治法》 D.《中华人民共和国民法典》

5.以下是1954年颁布的《中华人民共和国宪法》目录和1982年修订的《中华人民共和国宪法》目录,目录的变化体现了

A.社会主义法律体系的完备 B.人民民主的法律保障进一步加强

C.基层民主政治建设的发展 D.“实行依法治国”被正式写入宪法

6.改革开放后,我国在建设社会主义物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设。其中以德治高度进一步规划思想道德建设的文件是

A.《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》

B.《公民道德建设实施纲要》

C.《中共中央关于推进依法治国若干重大问题的决定》

D.《爱国主义教育实施纲要》

7.下表是我国“八二宪法”修订内容(节选),据此可知( )

A.市场在经济发展中起决定作用 B.中国特色社会主义法律体系形成

C.法治建设保障了社会稳定发展 D.法制建设是经济发展的客观要求

8.《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治

A.开始成为一项行政区划制度 B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位 D.进入法制化建设轨道

9.20世纪50年代,新中国颁布了《中华人民共和国婚姻法》,规定:实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度;禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人借婚姻关系问题索取财物。然而很多民众却认为“什么婚姻法?还不是整贫雇农的离婚法!”“什么婚姻法?还不是整穷人法!”“今后的男子又要受压迫。婚姻法就是妇女法。”最终,中央竟不得不以“贯彻婚姻法运动月”的群众运动方式予以应对。由此可知,该法律的制定表明( )

A.加快了男女政治权利平等的实现 B.彻底废除了封建社会的伦理秩序

C.建国初新旧婚姻家庭观念的冲突 D.仍然是新民主主义革命的继续

10.1979年,第五届全国人大第二次会议通过关于修正《中华人民共和国宪法》的决议,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关。这一决议旨在( )

A.转变地方政府的职能 B.推广家庭联产承包责任制

C.实现工作重心的转移 D.调整中央与地方权力关系

11.上世纪五六十年代,我国民法典的起草工作几度中断。十一届三中全会以来,担保法、合同法等单行法相继制定。1998年八届全国人大决定恢复民法典的起草工作,2002年九届全国人大决定加快民法典的起草工作,2020年5月28日,全国人大表决通过了《中华人民共和国民法典》。这一过程主要反映了

A.国家治理体系趋于完备 B.法制建设适应经济发展

C.依法治国理念深入人心 D.中国特色法律体系形成

12.中共十一届三中全会公报中指出:“为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化”,此后,我国的法制建设取得了重大成就,主要表现在

A.新时期重新召开各级人民代表大会和人民政治协商会议

B.1982年全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》

C.进一步完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

D.逐步建立以宪法为核心的中国特色的社会主义法律体系

13.党的二十大报告在“加快建设法治社会”的内容中,强调“法治社会是构筑法治国家的基础。弘扬社会主义法治精神,传承中华优秀传统法律文化,引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者”。这表明当代中国 ( )

A.法治建设开始迈向了制度化 B.法治建设需要全体人民参与

C.中国特色法律体系已经形成 D.中国古代法律精髓影响深远

14.邓小平指出:“现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……经过一定的民主程序讨论通过,并且加强检察机关和司法机关,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。”这主要反映了( )

A.加强党的执政地位的必要性 B.要彻底破除个人崇拜“左”的思想

C.健全社会主义法治的紧迫性 D.扩大和完善社会主义民主的艰巨性

15.如表是改革开放以来,我国法治建设进程中的大事件。下列事件与意义关系对应最准确的一组是( )

序号 大事件 意义

① 第一届全国人民代表大会召开 初步奠定了我国法制建设的基础

② 十一—届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究"的法制建设方针 形成了中国特色的社会主义法律体系

③ 中共十五大提出将“建设社会主义法制国家"改为“建设社会主义法治国家” 形成了中国特色的社会主义法律体系

④ 2020年通过《中华人民共和国民法典》 新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居基础性地位

A.① B.② C.③ D.④

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一明清在法律宣传上具有以下特点:其一,法律宣传形式进一步多样化,如法律文本宣传、案例宣传、基层里老宣传等,意在使民知法,从而远离犯罪。其二,针对明清入仕之官不习法律而采取的讲读律令的补救措施,使官吏习法、定期举行考核成为制度,并根据考核结果予以赏罚。在一段时期,“讲读律令”成为有效的官吏普法形式。其三,明清律在讲读律令条中也规定百姓轻微过犯,如能“熟读讲解通晓律意者”,“不问轻重并免一次”,以此勉励百姓知悉法律,趋吉避凶。

——摘编自张晋藩《中国古代官民知法守法的法律宣传》

材料二延安时期,边区党和政府对法律的宣传主要从普及法律常识、宣传法律观念、提升边区民众对法的认识的角度着手,不断增强边区民众对法律的遵从。一是普及边区法律条文。党领导下的边区政府颁布了大量法律条令后,通过报刊、书店、宣传标语等方式进行推广,使得边区法律条文能够及时、通俗、有效地为边区广大民众所接受。二是边区党和政府十分注重在民众中进行马克思主义法律观的宣传。

——摘编自马宝成《延安时期的法律宣传策略及当代启示》

(1)结合材料一及所学知识,概括明清时期法律宣传的特点。

(2)结合材料二及所学知识,分析延安时期法律宣传的影响。

17.民法是调整人身关系和财产关系的法律规范。阅读材料,回答问题。

材料一 编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。政府派员分赴各地调查民商事习惯,并强调:“中国幅员广远,各省地大物博,习尚不同,使非人情风俗洞激无遗,恐创定法规,必多窒碍。”至1910年,《大清民律草案》完成,共分五编,前三编主要是以日本公布的民法为蓝本,同时对德国、瑞士的民法有所参考,采纳了私有财产神圣不可侵犯、契约自由、过失致人损害应予赔偿等近代民法基本原则。后两编(亲属和继承)虽也采纳了一些西方新制,但更注重的是中国固有的礼教民俗。

——摘编自李启成《中国法律史讲义》

材料二 编纂一部真正属于中国人民的民法典,是新中国几代人的夙愿。1979年,第三次启动编纂民法的工作。由于当时制定一部完备的民法典条件还不具备,立法机关按照“成熟一个通过一个”的思路,先制定民事单行法律。

1999年和2004年,“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”被写入宪法。2002年,第四次民法典起草工作开始,逐步形成了比较完备的民事法律规范体系。

2015年,第五次民法典编纂工作启动,对我国现行的、制定于不同时期的民事法律规范进行全面系统的编订纂修,修改已不适应现实情况的规定,对经济社会生活的新情况作出新规定。2020年,民法总则与民法典各分编合并为一部完整的民法典草案。

——摘编自《关于<中华人民共和国民法典(草案)>的说明》

(1)据材料一,概括《大清民律草案》编制的特点,结合所学知识分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的历史背景。

(2)依据材料二并结合所学,概括21世纪初中国加速民法典编撰的主要原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】根据所学知识可知,《中华人民共和国民法典》以丰富的内容、庞大的体系,对社会生活进行法律规范的根本出发点是,顺应时代发展要求,适应经济社会发展的需要,D项正确;制定全新的民事法律不是我国制定《民法典》的出发点,A项错误;确立社会主义核心价值观的是中共十八大,不是《中华人民共和国民法典》,B项错误;我国制定《民法典》的出发点是适应经济社会发展的需要,不是为了与国际接轨,C项错误。

2.B

【详解】根据材料可知改革开放以来法律、法规的数量不断增加,法律建设成就巨大,故选B项;材料与法律意识无关,排除A项;1999年依法治国写入宪法,排除C项;材料与基层民主无关,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】根据材料可知,新修订的《消费者权益保护法》增加了网购、汽车、保险理财、公益诉讼等内容,适应社会主义市场经济发展的需要,A项正确;该法没有起到推进全国统一大市场建设的作用,排除B项;材料不是城乡居民法治意思,而是强调健全社会主义市场经济法律,排除C项;材料没有涉及经济违法行为,得不出打击经济活动中的违法行为,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】根据题干中的“系统整合新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范”和“体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方面权利平等保护的法律”并所学知识可知这部法律是《中华人民共和国民法典》,D项正确;《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国土地改革法》是20世纪50年代颁布,《中华人民共和国民族区域自治法》1984年颁布,都不符合“系统整合新中国成立70多年来长期实践”的时间限定,排除ABC项。故选D项。

5.B

【详解】1982年修订的《中华人民共和国宪法》目录,把公民的权利和义务提到了国家机构的前面,说明中国人民民主的法律保障进一步加强,故选B;仅从材料无法体现社会主义法律体系的完备,排除A;材料没有涉及基层民主政治建设的信息,排除C;1999年“实行依法治国”被正式写入宪法,排除D。

【点睛】

6.B

【详解】根据所学知识可得,2001年,中共中央在总结以往思想道德建设经验的基础上颁布了《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设,B项正确;《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》、《中共中央关于推进依法治国若干重大问题的决定》 、《爱国主义教育实施纲要》都不是关于以德治高度进一步规划思想道德建设的文件,排除ACD项。故选B项。

7.C

【详解】根据材料及所学可知,从1988年到1999年,随着经济体制改革进程而1982年宪法内容发生变化,反映了改革开放以来我国法制建设适应经济体制改革的需要,是经济发展的客观要求,D项正确;材料宪法内容中不能反映市场经济起决定作用,排除A项;2010年我国建成中国特色社会主义法律体系,排除B项;材料提到法制建设,但没有涉及社会稳定,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】民族区域自治制度早在建国之时就已经明确提出,并在全国开始实行,所以A、B选项排除。《中华人民共和国民族区域自治法》的颁布实际上体现出这一制度的法制化,所以本题选择D选项。C选项不能够说明这一问题,故排除。

9.D

【详解】由材料可知,面对农村民众对《中华人民共和国婚姻法》的误解,中央不得不进行群众运动以应对,说明党中央用群众运动来反对封建残余,所以新中国《婚姻法》的制定仍在继续完成新民主主义革命的剩余任务,D项正确;《婚姻法》调整的是男女在婚姻家庭中的关系,并未涉及政治权利,排除A项;“彻底颠覆”说法过于绝对,排除B项;材料内容没有体现出家庭观念的冲突,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】根据材料“1979年,第五届全国人大第二次会议通过关于修正《中华人民共和国宪法》的决议,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关。”可知,文革后,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关,有利于转变地方政府的职能,加强对地方的管理,A项正确;家庭联产承包责任制是在农村进行的经济体制改革,排除B项;实现工作重心的转移是十一届三中全会,排除C项;调整中央与地方权力关系,在材料信息中没有体现,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】结合所学知识可知,改革开放以来我国相继进行经济立法及民事立法,这主要是为了适应我国经济发展的需要,B正确;A说法过于绝对,排除;C说法与材料无关,排除;2011年伊始,全国人大常委会委员长吴邦国宣布:中国特色社会主义法律体系已经形成,D排除。故选B。

12.D

【详解】题干强调民主的法制化,各级人民代表大会和人民政治协商会议虽然有一定关系,但是不够突出,故A项错误;1982年修订宪法是我国法制建设的核心,但是不够全面,故B项错误;完善中共领导的多党合作和政治协商制度属于民主建设,但是不能体现“法制化”,故C项错误;十一届三中全会以后全面加强立法工作,逐步建立了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,推动了新时期民主建设的法制化,故D项正确。

13.B

【详解】根据材料“引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者”可知,只有人人参与,才能加快建设法治社会,说明法治建设面向全体人民,需要全民参与,B项正确;改革开放后法治建设就迈向了制度化,排除A项;2011年中国特色法律体系已经形成,排除C项;当今法律是人民制定的,与古代法律存在本质区别,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】本题考查我国社会主义法治建设。根据“现在的问题是法律很不完备……做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”可知,邓小平主要强调社会主义法治建设的重要性与紧迫性,故C项正确;材料没有论述执政党的地位问题、个人崇拜问题和社会主义民主问题,排除A、B、D三项。

15.D

【详解】根据所学知识,2020年通过《中华人民共和国民法典》,这部法典是新中国成立以来的第一部以法典命名的法律,在法律体系中居重要的基础性地位,D项正确;奠定了我国法制建设的基础的是是在新中国成立初期的一系列法律的制定,排除A项;形成中国特色的社会主义法律体系是2010年底,排除BC项;故选D项。

16.(1)特点:形式多样;官吏习法、定期考核;勉励百姓知悉法律;取得了一定的效果。(任答三点即。)

(2)影响:提升了边区民众的法律意识;有助于巩固与发展抗日根据地;推动马克思主义中国化的发展;对当代中国推进法治思想宣传仍有重要借鉴作用。

【详解】(1)特点:根据“法律宣传形式进一步多样化”得出形式多样;根据“使官吏习法、定期举行考核成为制度”得出官吏习法、定期考核;根据“如法律文本宣传、案例宣传、基层里老宣传等,意在使民知法”得出勉励百姓知悉法律;根据“熟读讲解通晓律意者”,“不问轻重并免一次”得出取得了一定的效果。

(2)影响:根据“边区党和政府对法律的宣传主要从普及法律常识、宣传法律观念、提升边区民众对法的认识的角度着手”得出提升了边区民众的法律意识;根据材料和所学可得出有助于巩固与发展抗日根据地;推动马克思主义中国化的发展;对当代中国推进法治思想宣传仍有重要借鉴作用。

17.(1)特点:借鉴西方法律;重视结合国情,实地调查;强化礼教民俗。(任答两点)

背景:清末新政的影响;西方法律思想的传播;民族资本主义的发展;近代知识分子的倡导。(任答两点)

(2)原因:中国特色社会主义法律体系基本形成,需要进一步完善依法治国;建设社会主义法制国家的需要;适应中国加入世贸组织、发展社会主义市场经济体制和国民经济发展的需要;中国社会主要矛盾发生变化,人民积累财富、人民利益和各方面权利平等需要保护等,对国家治理提出了更高要求。(任答三点)

【详解】(1)特点:根据材料一中“前三编主要是以日本公布的民法为蓝本,同时对德国、瑞士的民法有所参考”可知,借鉴西方法律;根据“政府派员分赴各地调查民商事习惯”可知,重视结合国情,实地调查;根据“虽也采纳了一些西方新制,但更注重的是中国固有的礼教民俗“可知,强化礼教民俗。

背景:根据材料一中“1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例”等信息,结合所学知识,从20世纪初的政治、经济、思想和社会发展等方面分析可知,清末新政的影响,西方法律思想的传播,民族资本主义的发展和近代知识分子的倡导。

(2)原因:根据材料二中“1999年和2004年,‘实行依法治国,建设社会主义法治国家’和‘国家尊重和保障人权”被写入宪法”,结合所学知识,从法制进程、政治、经济、外交和社会发展等方面分析可知,21世纪初,中国特色社会主义法律体系基本形成,需要进一步完善依法治国,为建设社会主义法制国家,适应中国加入世贸组织、发展社会主义市场经济体制和国民经济发展的需要,立足中国社会主要矛盾发生变化,人民积累财富、人民利益和各方面权利平等需要保护,对国家治理提出了更高要求。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理