选择性必修1第13课 当代中国的民族政策 课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第13课 当代中国的民族政策 课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 800.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-13 17:35:33 | ||

图片预览

文档简介

第13课 当代中国的民族政策 课时作业

一、单选题

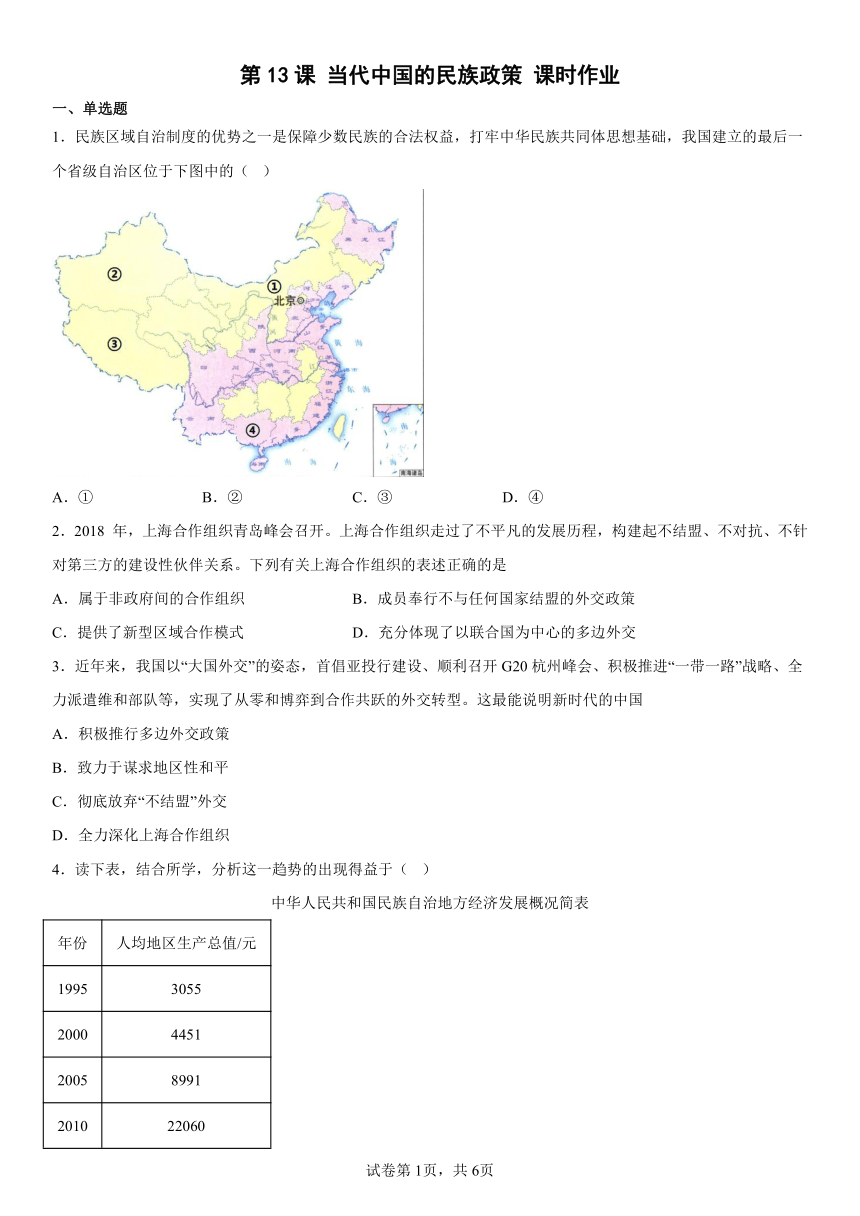

1.民族区域自治制度的优势之一是保障少数民族的合法权益,打牢中华民族共同体思想基础,我国建立的最后一个省级自治区位于下图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

2.2018 年,上海合作组织青岛峰会召开。上海合作组织走过了不平凡的发展历程,构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系。下列有关上海合作组织的表述正确的是

A.属于非政府间的合作组织 B.成员奉行不与任何国家结盟的外交政策

C.提供了新型区域合作模式 D.充分体现了以联合国为中心的多边外交

3.近年来,我国以“大国外交”的姿态,首倡亚投行建设、顺利召开G20杭州峰会、积极推进“一带一路”战略、全力派遣维和部队等,实现了从零和博弈到合作共跃的外交转型。这最能说明新时代的中国

A.积极推行多边外交政策

B.致力于谋求地区性和平

C.彻底放弃“不结盟”外交

D.全力深化上海合作组织

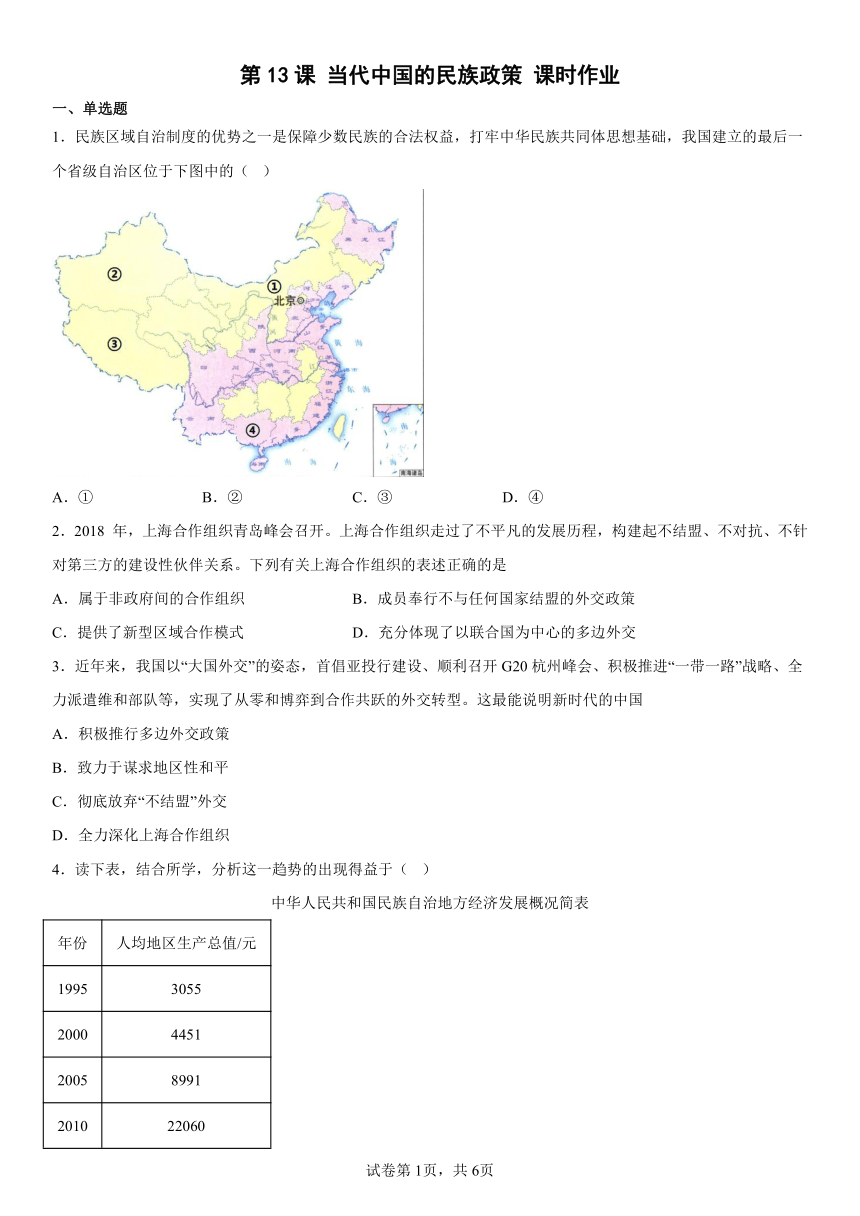

4.读下表,结合所学,分析这一趋势的出现得益于( )

中华人民共和国民族自治地方经济发展概况简表

年份 人均地区生产总值/元

1995 3055

2000 4451

2005 8991

2010 22060

2015 35181

2016 38975

2017 39622

①民族区域自治制度贯彻与完善 ②中国共产党对民族问题的重视

③社会主义现代化建设深入推进 ④社会主义民族关系巩固和发展A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

5.中国共产党成立初期.共产国际提出联邦制是各民族走向统一的过渡形式.于是1922年中共主张促成建立蒙古、西藏和回疆三个自治邦.再联合成为中华联邦共和国。而1954年通过的《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。"这一变化反映出( )

A.中华民族共同体意识渐趋形成 B.少数民族拥护中共的领导

C.马克思主义民族理论的中国化 D.人民民主原则的贯彻实施

6.新中国成立后,赋予和尊重少数民族地方自主发展民族教育的权利,重视民族语言教学和双语教学;在国家重要会议上都提供蒙古、藏、维吾尔、哈萨克、朝鲜、彝、壮等民族文字;中央人民广播电台和地方广播电台每天用21种少数民族语言进行播音。这体现了国家( )

A.完成了教育的社会主义改造 B.优先发展民族教育

C.尊重和保护少数民族的文化 D.国民教育体系建立

7.2021年中共西藏自治区委员会书记吴英杰在新闻发布会上介绍西藏自治区成立70年来,地区生产总值按可比价计算增长了321.5倍,62.8万贫困人口全部脱贫,74个贫困县(区)全部摘帽。西藏的繁荣发展主要得益于( )

A.西部大开发的全面实施 B.区域自治制度的最早确立

C.党的民族政策贯彻落实 D.高度自治治藏方略的采用

8.2005年新疆维吾尔自治区生产总值达到2604亿元,是1955年自治区成立时的49倍;人均生产总值13108元,高于全国平均水平;城乡居民人均储蓄存款余额9035元,人民生活总体上实现了由温饱到小康的历史性跨越。这说明,民族区域自治制度的实行( )

A.维护了国家统一和领土完整 B.促进了少数民族地区经济的稳定发展

C.加强了各民族之间平等团结 D.保障了少数民族人民当家作主的权利

9.1952年,中央人民政府颁布的《民族区域自治实施纲要》规定:“各民族自治区统为中华人民共和国领土的不可分离的一部分。各民族自治区的自治机关统为中央人民政府统一领导下的一级地方政权,并受上级人民政府的领导。”这表明我国( )

A.建立了民族区域自治制度 B.明确了中央和自治区的关系

C.确立了民族关系基本原则 D.形成了多元一体的民族格局

10.学者汪辉在谈论新中国的某一制度时说,它“汲取了传统中国‘从俗从宜’的治边经验”,根据不同的习俗、文化、制度和历史以形成多样性的中央与地方关系,但这一制度不是历史的复制,而是全新的创造,其中国家主权的单一性与以人民政治为中心的社会体系的形成是区别于王权条件下的朝贡体制的关键之处,我把它看成是帝国的遗产、民族国家与社会主义价值的综合。材料中的“它”

A.最早实行这一制度的地区是宁夏

B.这是一种苏联模式的解决民族问题的方法

C.它的法律依据是《民族区域自治法》

D.有利于维护国家统一和各民族共同繁荣

11.到2013年底,我国共参加了130多个政府间国际组织,同时积极参与反恐、防扩散和应对气候变化等领域的国际合作。这反映出新时期我国外交的特征之一是

A.多边外交日益丰富多彩 B.经济外交取得丰硕成果

C.同发展中国家关系巩固 D.与大国之间关系不断发展

12.《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治

A.开始成为一项行政区划制度 B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位 D.进入法制化建设轨道

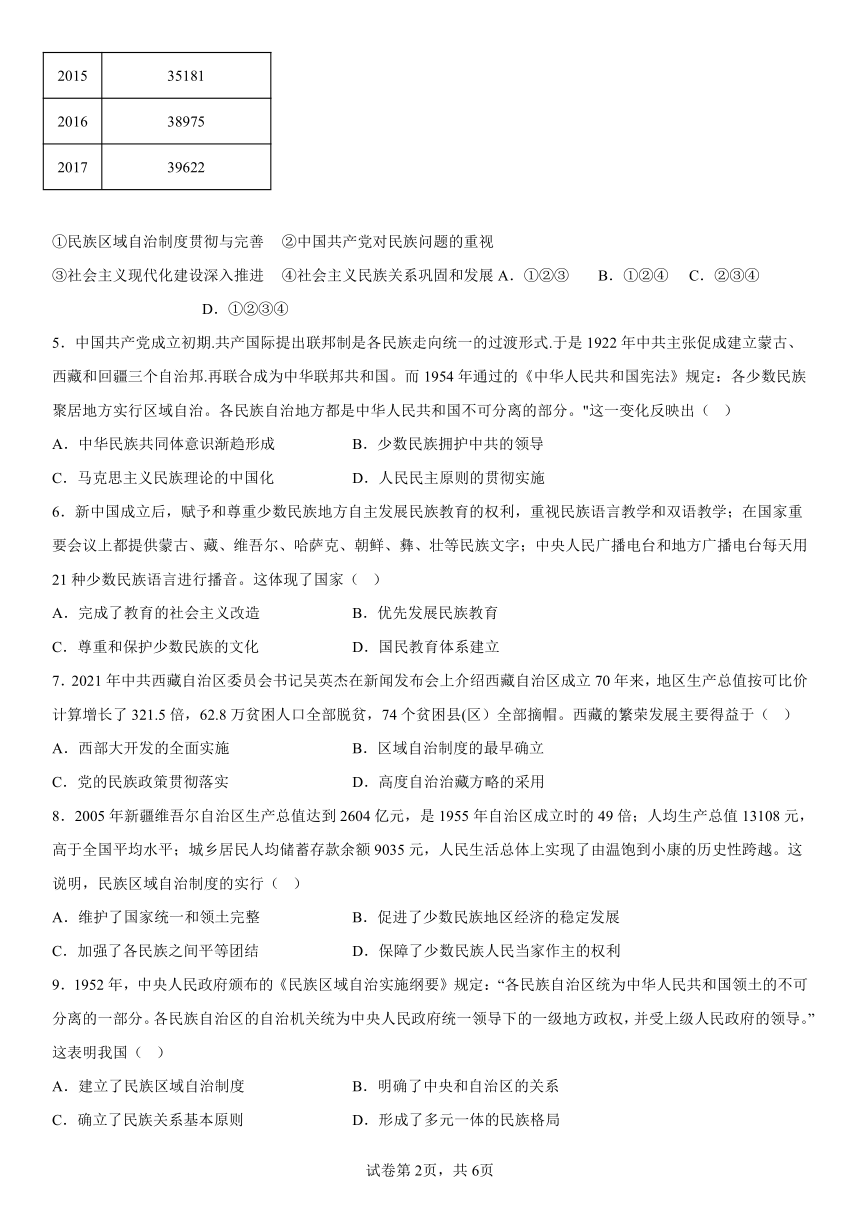

13.结合所学,分析下表,对此解读有误的是( )

时间 中国共产党的民族政策

1922年7月 中共二大纲领受苏俄影响提出“民族平等和自决,建立中华联邦共和国”

1936年10月 红十五军团和中共陕甘宁省委共同筹建的豫海县回民自治政府成立

1941年5月 《陕甘宁边区施政纲领》提出在共同抗日原则下“建立蒙回民族自治区”

1946年6月 号召内蒙人民抵抗蒋介石,蒙古成立高度自治政府、“避免独立国形式”

1947年5月 经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区

1949年9月 《中国人民政治协商会议共同纲领》确定新中国实行“民族区域自治”

A.民族区域自治是中国共产党解决我国民族问题的一项基本政策

B.民族政策的调整基于共产党对革命发展和民族利益的综合考虑

C.宁夏回族自治区成为新中国成立后我国第一个省一级的自治区

D.民族区域自治政策是中共将马克思主义与中国国情相结合的成果

14.“.(它)汲取了传统中国‘从俗从宜’的治边经验,根据不同的习俗、文化、制度和历史状态以形成多样性的中央——地方关系,但这一制度不是历变的复制,而是全新的创造”。新中国的这一“创造”( )

A.团结了各民主党派参政议政 B.维护了国家统一和民族团结

C.成为新中国的根本政治制度 D.是基层民主制度的成功实践

15.2013年10月31日,墨脱公路全线通车。西藏自治区墨脱县告别了“高原孤岛”和“全国唯一不通公路县”的历史,迎来了新的发展阶段。这有利于

①促进民族团结与共同繁荣 ②实现当地各族跨越式发展

③提升藏族人民的社会地位 ④增进各族对伟大祖国认同

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

二、材料分析题

16.民族关系对国家的发展意义重大。阅读材料,回答问题。

材料一唐太宗慎重地采取了众生一体、共治天下的原则。大唐帝国打败突厥之后,唐太宗并没有把突厥迁入华夏内地散居同化,也没有把他们赶回故地,而是就地安置,“因其习俗而抚驭之”,任用突厥首领治理,朝廷不派官员,基本是自治,相当于世袭封建。唐太宗执政时的唐朝廷是多数民族(汉族)与少数民族(突厥、吐谷浑、吐、丹等)分享天下。唐太宗与异族分天下,还有更深一层考虑,“把敌国变成异族自治,留住外部监督,不留边祸,则外有制衡,内不失道”。

——摘编自邱成岭《论中国古代民族政策观——以文景之治、贞观之治和康乾盛世时期为例》

材料二1879至1885年,法国教育部长费里推出若干改革措施,让教会丧失大片教育阵地,培养了大批充满爱国热情的共和派教师。“加强民族共同体团结”,如选用共和主义史家拉维斯反映爱国观点的《法国历史》作为历史课本,选用民族主义作家戴鲁莱德的《士兵之歌》作为全国中小学传唱歌曲……“公共仪式的发明”,“公共纪念碑的大规模出现”,以象征手法渲染爱国情感的作用。如玛利亚娜、三色旗、《马赛曲》等等,并附之以自由、平等、博爱的意识形态解释,强化公民们爱国意识。

——摘编自黎英亮《十九世纪欧洲民族主义思想的裂变——以法国的共和爱国主义与反共和民族主义为典型》

材料三今年我们将迎来全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利。中华民族是个大家庭,五十六个民族五十六朵花。全面建成小康社会,一个民族不能落下;全面建设社会主义现代化,一个民族也不能落下。脱贫之后,要接续推进乡村振兴,加快推进农业农村现代化。

——摘编自习近平《在贵州看望慰问各族干部群众时的讲话》(2021年2月3日至5日)

(1)根据材料一,指出唐太宗“众生一体、共治天下”体现的民族政策。结合所学,写出唐朝主要边疆管理机构的名称。用一句话归纳唐朝民族政策“更深一层考虑”的对后世的深远影响。

(2)根据材料二,概括19世纪法国这些现象出现的目的。结合所学,分析这些现象出现的原因。

(3)根据材料三,结合所学,写出新中国成立后解决中国民族问题的基本政治制度。简述这一制度的优势。

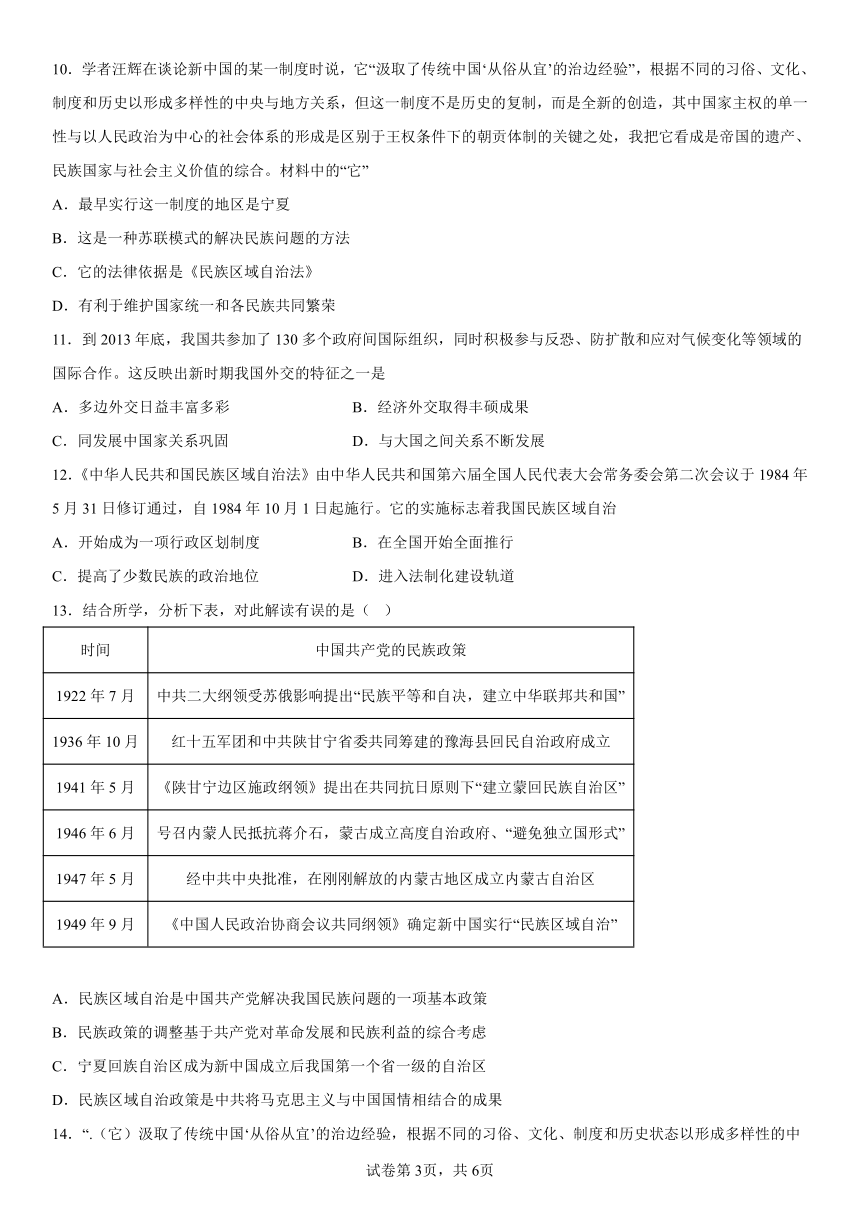

17.统一多民族国家的巩固与发展

材料一

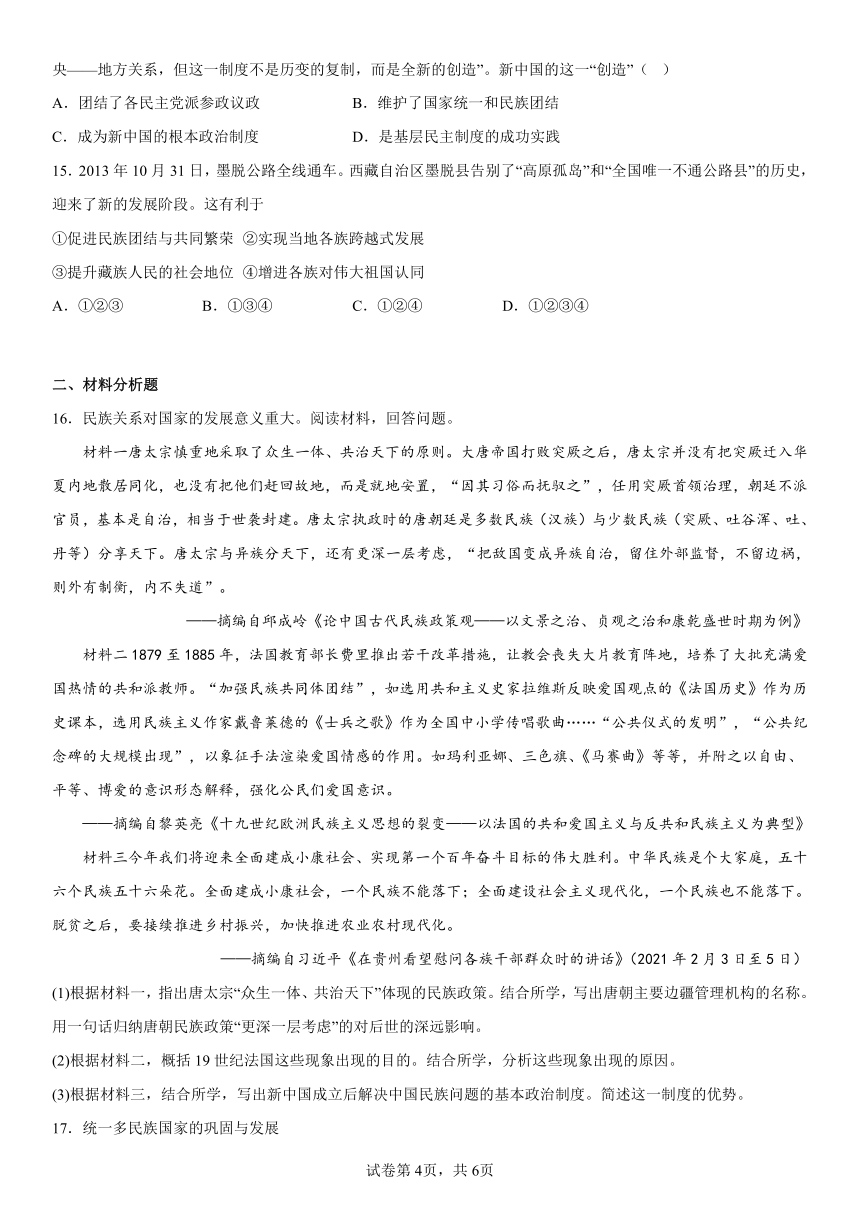

《燕然山铭》石刻

89年,窦宪率军大败北匈奴,在燕然山南麓勒石记功,由随军出征的班固撰文,宣扬汉朝德威。2017年在蒙古国戈壁省发现的一处摩崖石刻,被确认为班固《燕然山铭》。

材料二 范晔《后汉书》记载:齐殇王子都乡侯畅来吊国忧,窦宪遣客刺杀畅,发觉,宪惧诛,自求击匈奴以赎死。会南单于请兵北伐,乃拜宪车骑将军,以执金吾耿秉为副,大破单于。遂登燕然山,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭。

(1)指出材料一、二的史料类型,并分析材料一被发现的作用。

材料三 明初,派人入藏招抚,承认元朝对当地僧俗首领所加封的称号。明成祖即位后,封授了一批首领,最高者为王和法王。洪武年间,设立了一些宣慰司、元帅府、万户府之类羁縻性机构,以当地首领任长官。不久将藏区的乌斯藏、朵甘两卫升为行都指挥使司,由设于河州(今甘肃临夏东北)的陕西行都指挥使司兼辖。在藏区沿边设立茶马司,储茶以易马。藏民经常以马匹、毛毡、毛缨等物至边地换取盐、茶、布匹,汉族商人亦多有深入藏区交易者。永乐时,开通了自雅州(今四川雅安)至乌斯藏的驿路,更为汉、藏经济往来提供了便利条件。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料四

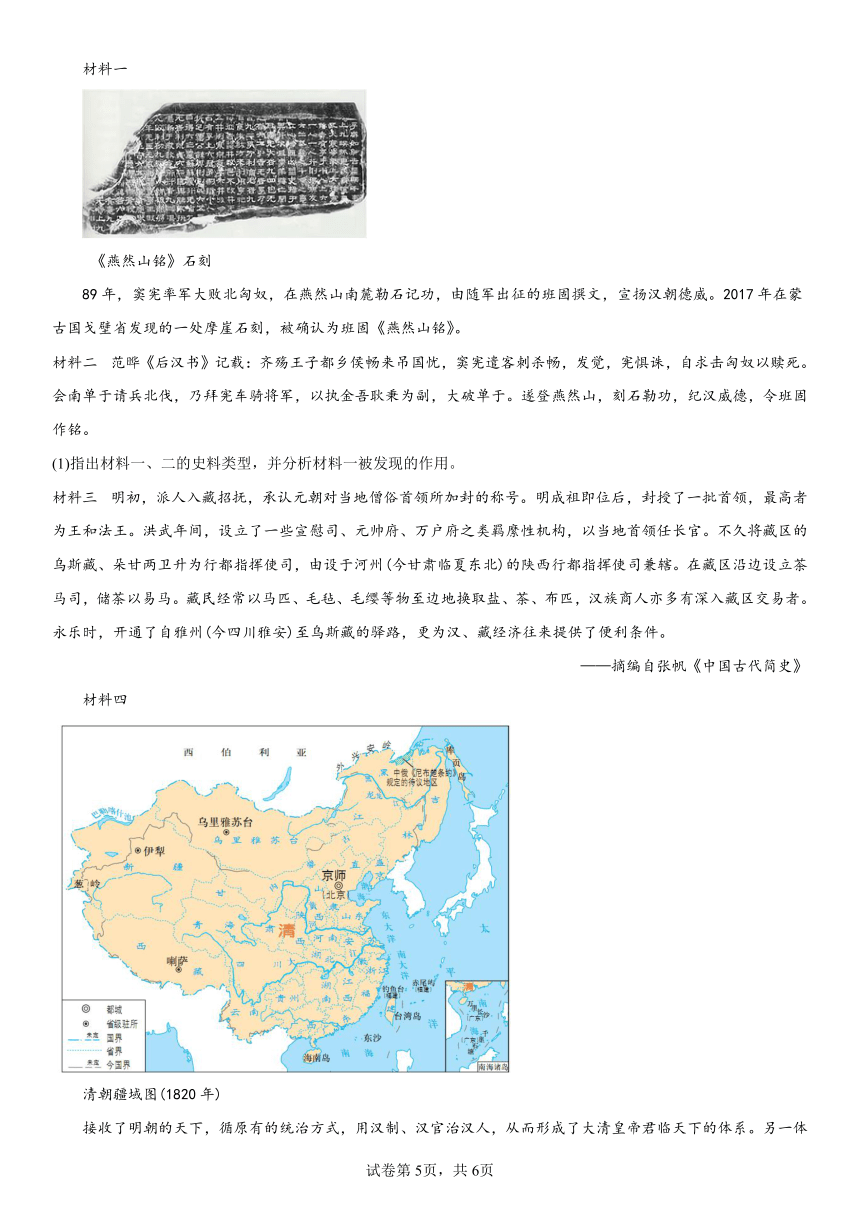

清朝疆域图(1820年)

接收了明朝的天下,循原有的统治方式,用汉制、汉官治汉人,从而形成了大清皇帝君临天下的体系。另一体系则是满蒙藏地区,即满洲大汗以喇嘛教为精神纽带,以婚姻为亲缘纽带,以盟会朝觐为仪式,以朝贡赏赐为交换,统治占当时中国区域三分之二的草原大汗国。满蒙藏事务统由理藩院、内务府及旗务系统管辖,直属于清廷皇帝,不归汉人体系的中央政府。

(2)依据材料三、四并结合所学,列举明清时期是如何加强对西藏地区的管理。

材料五 中国是一个统一多民族国家。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。根据中华人民共和国成立后的人口普查统计和民族识别,全国共有55个少数民族,人口占全国总数的6%,分布地区约占全国总面积的50%~60%,自然资源丰富。各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

(3)依据材料结合所学,简述民族区域自治制度实行的必要性和重大作用。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】根据材料“民族区域自治制度的优势之一是保障少数民族的合法权益,打牢中华民族共同体思想基础”结合所学知识可知,我国建立民族区域自治制度,建立了省级自治区,其中1947年5月建立了内蒙古自治区,1955年10月建立了新疆维吾尔自治区,1958年3月建立了广西壮族自治区,1965年9月,建立了西藏自治区,根据题意,我国建立的最后一个省级自治区是西藏自治区,C项正确;①是内蒙古自治区,排除A项;②是新疆维吾尔自治区,排除B项;④是广西壮族自治区,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】依据所学知识可知,上海合作组织是政府间的合作组织,成员奉行不与任何国家结盟的外交政策,提供了“结伴不结盟”的新型区域合作模式,但这不是以联合国为中心的多边外交。由此可知,C正确,ABD错误。

3.A

【详解】“亚投行建设、顺利召开G20杭州峰会、积极推进“一带一路”战略、全力派遣维和部队”体现出中国积极参与多边外交的特点,故A正确;“全力派遣维和部队”属于致力于谋求地区性和平,故B错误;新时期属于不结盟外交原则,故C错误;D中材料没有提及。

点睛:不结盟不等于不关心国际事务,在反对霸权主义的同时,在和平共处五项原则的基础上继续同美国和苏联改善发展关系。这不仅有利于在国际舞台上伸张正义,也有利于维护世界和平和中国的社会主义现代化建设。

4.D

【详解】根据材料可知,1995-2017年民族自治地方的人均生产总值是增加趋势。结合所学可知,原因包括①民族区域自治制度贯彻与完善、 ②中国共产党对民族问题的重视、③社会主义现代化建设深入推进 、④社会主义民族关系巩固和发展,①②③④全对,D项正确;ABC项均缺少一个原因,排除ABC项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料并结合所学可知,马克思主义在中国传播经历了不断中国化的过程。中国共产党成立初期,共产国际提出联邦制是各民族走向统一的过渡形式,于是1922年中共主张促成建立蒙古、西藏和回疆三个自治邦,再联合成为中华联邦共和国。而1954年通过的《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居地方实行区域自治,各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。这一变化反映出马克思主义民族理论的中国化,C项正确;材料无法体现“中华民族共同体意识渐趋形成”,但这一变化有助于铸牢中华民族共同体意识,排除A项;材料未体现少数民族的态度,排除B项;材料与“人民民主原则的贯彻实施”无关,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】根据材料可知,新中国成立后,国家尊重少数民族发展教育的权利、尊重民族语言,用少数民族语言进行播音等,这些举措有利于少数民族文化的传承,这也是新中国对少数民族文化的尊重和保护,C项正确;根据题干材料的内容,无法得出完成教育的社会主义改造,排除A项;材料中并未提到优先发展民族教育,排除B项;1965年国民教育体系初步建立,但这不符合材料主旨,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】结合所学内容可知,我国在西藏地区设立自治区,贯彻平等的民族政策,由此使得西藏地区社会经济得到发展,C项正确;西部大开发是进入21世纪才实施的战略,与“西藏自治区成立70年来,地区生产总值按可比价计算增长了321.5倍,62.8万贫困人口全部脱贫”的描述时间不符,排除A项;我国最早的民族区域自治区是在内蒙古设立的,排除B项;我国没有实行高度自治的治藏方略,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】我国在新疆实行民族区域自治制度,“2005年新疆维吾尔自治区生产总值达到2604亿元,是1955年自治区成立时的49倍……人民生活总体上实现了由温饱到小康的历史性跨越”反映了民族区域自治制度的实行促进了少数民族地区经济的稳定发展,B项正确;材料没有涉及国家统一和领土完整的信息,排除A项;材料信息无法体现各民族之间平等团结,排除C项;材料反映了少数民族地区经济的稳定发展,并非强调少数民族人民当家作主的权利,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】材料“各民族自治区统为中华人民共和国领土的不可分离的一部分”体现的是中央政府对自治区的绝对领导,明确了中央和自治区的关系,B项正确;材料与建立民族区域自治制度无关,排除A项;材料未涉及民族关系的基本原则,排除C项;材料未涉及民族格局,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】根据材料“治边经验”“根据不同的习俗、文化、制度和历史状态”“帝国的遗产、民族国家与社会主义价值的综合”可知,这一制度是指民族区域自治制度,根据所学知识可知,民族区域自治制度是根据不同的习俗、文化、制度和历史状态以形成多样性的中央——地方关系,但这一制度不是历史的复制,而是全新的创造,首先在内蒙古地区实行,故AB项错误;民族区域自治制度的法律依据是《中华人民共和国宪法》,故C项排除。

11.A

【详解】根据材料我国不仅参加了130多个政府间国际组织,还积极参与反恐、防扩散和应对气候变化等领域的国际合作,结合所学可知这是新时期我国开展多边外交的成就,表现出多边外交的日益丰富多彩,故选A;材料中并没有侧重说经济外交,B错误;我国不仅发展同发达国家的外交关系,也积极与发展中国家进行外交,但题干没有说明同发展中国家的关系,C错误;材料中没有表现出我国与其他世界大国的关系,D错误。

12.D

【详解】民族区域自治制度早在建国之时就已经明确提出,并在全国开始实行,所以A、B选项排除。《中华人民共和国民族区域自治法》的颁布实际上体现出这一制度的法制化,所以本题选择D选项。C选项不能够说明这一问题,故排除。

13.C

【详解】根据所学知识宁夏回族自治区成立的时间为1958年,晚于1955年设立的新疆维吾尔自治区,C项符合题意,选择C项;根据材料中国共产党在各时期的民族政策可知民族区域自治民族区域自治是中国共产党解决我国民族问题的一项基本政策,A项不符合题意,排除A项;根据所学知识,在不同时期中国共产党在民族政策上的发展综合考虑了民主利益和不同时期的革命任务,B项不符合题意,排除B项;民族区域自治制度是中国共产党将马克思主义基本原理与中国国情相结合的产物,是马克思主义中国化的成果,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

14.B

【详解】根据材料“根据不同的习俗、文化、制度和历史状态以形成多样性的中央——地方关系”,结合所学知识可知,这是新中国建立的基本政治制度民族区域自治制度,民族区域自治制度维护了国家统一和民族团结,B项正确;团结了各民主党派参政议政是政党制度,排除A项;新中国的根本政治制度是人民代表大会制度,排除C项;这是地方制度,不是基层民主制度,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】结合所学知识可知,墨脱公路的修建,对于促进民族团结与共同繁荣,实现当地各族跨越式发展及增进各族对伟大祖国认同等方面发挥较大作用,①②④符合题意,C项正确;新中国成立后,提升藏族人民的社会地位,并非是一条公路能做到的,③错误,排除ABD项。故选C项。

【点睛】

16.(1)民族政策:民族团结、民族平等。

名称:大都护府、都督府、羁縻州。

影响:有利于推动统一多民族国家的发展。

(2)目的:强化民族国家意识。

原因:对民族语言的重视强化了民族认同;法国大革命及拿破仑战争的影响。

(3)制度:民族区域自治制度。

优势:维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加快发展。

【详解】(1)民族政策:根据材料“唐太宗慎重地采取了众生一体、共治天下的原则”可以得出民族团结、民族平等。

名称:根据所学知识,唐朝主要边疆管理机构的名称大都护府、都督府、羁縻州。

影响:根据所学知识,唐朝的民族政策,民族平等和团结有利于推动统一多民族国家的发展。

(2)目的:根据材料,“加强民族共同体团结”“选用共和主义史家拉维斯反映爱国观点的《法国历史》作为历史课本,选用民族主义作家戴鲁莱德的《士兵之歌》作为全国中小学传唱歌曲……”“强化公民们爱国意识”,可以得出这样做的目的是为了强化民族国家意识。

原因:根据材料“以法国的共和爱国主义与反共和民族主义为典型”,此时的法国出现了反民族主义,因此法国重视民族语言以强化了民族认同;根据材料“三色旗、《马赛曲》”,这些都源于法国大革命,因此材料中的现象受到法国大革命及拿破仑战争的影响。

(3)制度:根据所学知识,我国采用的是民族区域自治制度。

优势:根据材料及所学知识,“中华民族是个大家庭”有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础,“全面建成小康社会,一个民族不能落下;全面建设社会主义现代化,一个民族也不能落下”反映出实现民族地区经济社会事业加快发展。

17.(1)史料类型:材料一属于实物史料,材料二属于文献史料。作用:为确认北匈奴西迁提供了确切证据,为研究西北边塞历史提供了重要史料。

(2)明朝:实行僧官制度,册封宗教首领;设置管理机构,中央委派官员管理;鼓励互市贸易,改善当地交通。清朝:确立册封宗教首领制度;设置驻藏大臣;实行金瓶掣签制度。

(3)必要性:我国是统一的多民族国家,各民族在历史上形成了互相依存、不可分离的关系;各民族在分布上呈现大杂居、小聚居格局;实现民族团结平等,尊重少数民族习俗和当家作主愿望的现实需要。作用:保障了少数民族管理本民族地区事务的权利;有利于维护祖国统一和民族团结;有利于促进少数民族地区的发展;为实现各民族共同繁荣奠定了基础。

【详解】(1)史料类型:根据所学知识可知,材料一《燕然山铭》石刻属于实物史料,材料二《后汉书》属于文献史料。作用:根据材料一“89年,窦宪率军大败北匈奴,在燕然山南麓勒石记功,由随军出征的班固撰文,宣扬汉朝德威。2017年在蒙古国戈壁省发现的一处摩崖石刻,被确认为班固《燕然山铭》。”并结合所学知识可知,《燕然山铭》石刻为确认北匈奴西迁提供了确切证据,为研究西北边塞历史提供了重要史料。

(2)明朝:根据材料三“明初,派人入藏招抚,承认元朝对当地僧俗首领所加封的称号。明成祖即位后,封授了一批首领,最高者为王和法王。”可知,实行僧官制度,册封宗教首领;根据材料三“洪武年间,设立了一些宣慰司、元帅府、万户府之类羁縻性机构,以当地首领任长官。不久将藏区的乌斯藏、朵甘两卫升为行都指挥使司”可知,设置管理机构,中央委派官员管理;根据材料三“在藏区沿边设立茶马司,储茶以易马。”“永乐时,开通了自雅州(今四川雅安)至乌斯藏的驿路”可知,鼓励互市贸易,改善当地交通。清朝:根据材料三“满洲大汗以喇嘛教为精神纽带”“满蒙藏事务统由理藩院、内务府及旗务系统管辖”等信息,结合所学知识可知,清朝确立册封宗教首领制度,设置驻藏大臣,实行金瓶掣签制度。

(3)必要性:根据材料五“中国是一个统一多民族国家。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。”可知,我国是统一的多民族国家,各民族在历史上形成了互相依存、不可分离的关系;根据材料五“各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。”可知,各民族在分布上呈现大杂居、小聚居格局;根据材料五“我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。”可知,实现民族团结平等,尊重少数民族习俗和当家作主愿望的现实需要。作用:结合所学知识可知,民族区域自治制度保障了少数民族管理本民族地区事务的权利;有利于维护祖国统一和民族团结;有利于促进少数民族地区的发展;为实现各民族共同繁荣奠定了基础。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.民族区域自治制度的优势之一是保障少数民族的合法权益,打牢中华民族共同体思想基础,我国建立的最后一个省级自治区位于下图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

2.2018 年,上海合作组织青岛峰会召开。上海合作组织走过了不平凡的发展历程,构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系。下列有关上海合作组织的表述正确的是

A.属于非政府间的合作组织 B.成员奉行不与任何国家结盟的外交政策

C.提供了新型区域合作模式 D.充分体现了以联合国为中心的多边外交

3.近年来,我国以“大国外交”的姿态,首倡亚投行建设、顺利召开G20杭州峰会、积极推进“一带一路”战略、全力派遣维和部队等,实现了从零和博弈到合作共跃的外交转型。这最能说明新时代的中国

A.积极推行多边外交政策

B.致力于谋求地区性和平

C.彻底放弃“不结盟”外交

D.全力深化上海合作组织

4.读下表,结合所学,分析这一趋势的出现得益于( )

中华人民共和国民族自治地方经济发展概况简表

年份 人均地区生产总值/元

1995 3055

2000 4451

2005 8991

2010 22060

2015 35181

2016 38975

2017 39622

①民族区域自治制度贯彻与完善 ②中国共产党对民族问题的重视

③社会主义现代化建设深入推进 ④社会主义民族关系巩固和发展A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

5.中国共产党成立初期.共产国际提出联邦制是各民族走向统一的过渡形式.于是1922年中共主张促成建立蒙古、西藏和回疆三个自治邦.再联合成为中华联邦共和国。而1954年通过的《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。"这一变化反映出( )

A.中华民族共同体意识渐趋形成 B.少数民族拥护中共的领导

C.马克思主义民族理论的中国化 D.人民民主原则的贯彻实施

6.新中国成立后,赋予和尊重少数民族地方自主发展民族教育的权利,重视民族语言教学和双语教学;在国家重要会议上都提供蒙古、藏、维吾尔、哈萨克、朝鲜、彝、壮等民族文字;中央人民广播电台和地方广播电台每天用21种少数民族语言进行播音。这体现了国家( )

A.完成了教育的社会主义改造 B.优先发展民族教育

C.尊重和保护少数民族的文化 D.国民教育体系建立

7.2021年中共西藏自治区委员会书记吴英杰在新闻发布会上介绍西藏自治区成立70年来,地区生产总值按可比价计算增长了321.5倍,62.8万贫困人口全部脱贫,74个贫困县(区)全部摘帽。西藏的繁荣发展主要得益于( )

A.西部大开发的全面实施 B.区域自治制度的最早确立

C.党的民族政策贯彻落实 D.高度自治治藏方略的采用

8.2005年新疆维吾尔自治区生产总值达到2604亿元,是1955年自治区成立时的49倍;人均生产总值13108元,高于全国平均水平;城乡居民人均储蓄存款余额9035元,人民生活总体上实现了由温饱到小康的历史性跨越。这说明,民族区域自治制度的实行( )

A.维护了国家统一和领土完整 B.促进了少数民族地区经济的稳定发展

C.加强了各民族之间平等团结 D.保障了少数民族人民当家作主的权利

9.1952年,中央人民政府颁布的《民族区域自治实施纲要》规定:“各民族自治区统为中华人民共和国领土的不可分离的一部分。各民族自治区的自治机关统为中央人民政府统一领导下的一级地方政权,并受上级人民政府的领导。”这表明我国( )

A.建立了民族区域自治制度 B.明确了中央和自治区的关系

C.确立了民族关系基本原则 D.形成了多元一体的民族格局

10.学者汪辉在谈论新中国的某一制度时说,它“汲取了传统中国‘从俗从宜’的治边经验”,根据不同的习俗、文化、制度和历史以形成多样性的中央与地方关系,但这一制度不是历史的复制,而是全新的创造,其中国家主权的单一性与以人民政治为中心的社会体系的形成是区别于王权条件下的朝贡体制的关键之处,我把它看成是帝国的遗产、民族国家与社会主义价值的综合。材料中的“它”

A.最早实行这一制度的地区是宁夏

B.这是一种苏联模式的解决民族问题的方法

C.它的法律依据是《民族区域自治法》

D.有利于维护国家统一和各民族共同繁荣

11.到2013年底,我国共参加了130多个政府间国际组织,同时积极参与反恐、防扩散和应对气候变化等领域的国际合作。这反映出新时期我国外交的特征之一是

A.多边外交日益丰富多彩 B.经济外交取得丰硕成果

C.同发展中国家关系巩固 D.与大国之间关系不断发展

12.《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治

A.开始成为一项行政区划制度 B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位 D.进入法制化建设轨道

13.结合所学,分析下表,对此解读有误的是( )

时间 中国共产党的民族政策

1922年7月 中共二大纲领受苏俄影响提出“民族平等和自决,建立中华联邦共和国”

1936年10月 红十五军团和中共陕甘宁省委共同筹建的豫海县回民自治政府成立

1941年5月 《陕甘宁边区施政纲领》提出在共同抗日原则下“建立蒙回民族自治区”

1946年6月 号召内蒙人民抵抗蒋介石,蒙古成立高度自治政府、“避免独立国形式”

1947年5月 经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区

1949年9月 《中国人民政治协商会议共同纲领》确定新中国实行“民族区域自治”

A.民族区域自治是中国共产党解决我国民族问题的一项基本政策

B.民族政策的调整基于共产党对革命发展和民族利益的综合考虑

C.宁夏回族自治区成为新中国成立后我国第一个省一级的自治区

D.民族区域自治政策是中共将马克思主义与中国国情相结合的成果

14.“.(它)汲取了传统中国‘从俗从宜’的治边经验,根据不同的习俗、文化、制度和历史状态以形成多样性的中央——地方关系,但这一制度不是历变的复制,而是全新的创造”。新中国的这一“创造”( )

A.团结了各民主党派参政议政 B.维护了国家统一和民族团结

C.成为新中国的根本政治制度 D.是基层民主制度的成功实践

15.2013年10月31日,墨脱公路全线通车。西藏自治区墨脱县告别了“高原孤岛”和“全国唯一不通公路县”的历史,迎来了新的发展阶段。这有利于

①促进民族团结与共同繁荣 ②实现当地各族跨越式发展

③提升藏族人民的社会地位 ④增进各族对伟大祖国认同

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

二、材料分析题

16.民族关系对国家的发展意义重大。阅读材料,回答问题。

材料一唐太宗慎重地采取了众生一体、共治天下的原则。大唐帝国打败突厥之后,唐太宗并没有把突厥迁入华夏内地散居同化,也没有把他们赶回故地,而是就地安置,“因其习俗而抚驭之”,任用突厥首领治理,朝廷不派官员,基本是自治,相当于世袭封建。唐太宗执政时的唐朝廷是多数民族(汉族)与少数民族(突厥、吐谷浑、吐、丹等)分享天下。唐太宗与异族分天下,还有更深一层考虑,“把敌国变成异族自治,留住外部监督,不留边祸,则外有制衡,内不失道”。

——摘编自邱成岭《论中国古代民族政策观——以文景之治、贞观之治和康乾盛世时期为例》

材料二1879至1885年,法国教育部长费里推出若干改革措施,让教会丧失大片教育阵地,培养了大批充满爱国热情的共和派教师。“加强民族共同体团结”,如选用共和主义史家拉维斯反映爱国观点的《法国历史》作为历史课本,选用民族主义作家戴鲁莱德的《士兵之歌》作为全国中小学传唱歌曲……“公共仪式的发明”,“公共纪念碑的大规模出现”,以象征手法渲染爱国情感的作用。如玛利亚娜、三色旗、《马赛曲》等等,并附之以自由、平等、博爱的意识形态解释,强化公民们爱国意识。

——摘编自黎英亮《十九世纪欧洲民族主义思想的裂变——以法国的共和爱国主义与反共和民族主义为典型》

材料三今年我们将迎来全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利。中华民族是个大家庭,五十六个民族五十六朵花。全面建成小康社会,一个民族不能落下;全面建设社会主义现代化,一个民族也不能落下。脱贫之后,要接续推进乡村振兴,加快推进农业农村现代化。

——摘编自习近平《在贵州看望慰问各族干部群众时的讲话》(2021年2月3日至5日)

(1)根据材料一,指出唐太宗“众生一体、共治天下”体现的民族政策。结合所学,写出唐朝主要边疆管理机构的名称。用一句话归纳唐朝民族政策“更深一层考虑”的对后世的深远影响。

(2)根据材料二,概括19世纪法国这些现象出现的目的。结合所学,分析这些现象出现的原因。

(3)根据材料三,结合所学,写出新中国成立后解决中国民族问题的基本政治制度。简述这一制度的优势。

17.统一多民族国家的巩固与发展

材料一

《燕然山铭》石刻

89年,窦宪率军大败北匈奴,在燕然山南麓勒石记功,由随军出征的班固撰文,宣扬汉朝德威。2017年在蒙古国戈壁省发现的一处摩崖石刻,被确认为班固《燕然山铭》。

材料二 范晔《后汉书》记载:齐殇王子都乡侯畅来吊国忧,窦宪遣客刺杀畅,发觉,宪惧诛,自求击匈奴以赎死。会南单于请兵北伐,乃拜宪车骑将军,以执金吾耿秉为副,大破单于。遂登燕然山,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭。

(1)指出材料一、二的史料类型,并分析材料一被发现的作用。

材料三 明初,派人入藏招抚,承认元朝对当地僧俗首领所加封的称号。明成祖即位后,封授了一批首领,最高者为王和法王。洪武年间,设立了一些宣慰司、元帅府、万户府之类羁縻性机构,以当地首领任长官。不久将藏区的乌斯藏、朵甘两卫升为行都指挥使司,由设于河州(今甘肃临夏东北)的陕西行都指挥使司兼辖。在藏区沿边设立茶马司,储茶以易马。藏民经常以马匹、毛毡、毛缨等物至边地换取盐、茶、布匹,汉族商人亦多有深入藏区交易者。永乐时,开通了自雅州(今四川雅安)至乌斯藏的驿路,更为汉、藏经济往来提供了便利条件。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料四

清朝疆域图(1820年)

接收了明朝的天下,循原有的统治方式,用汉制、汉官治汉人,从而形成了大清皇帝君临天下的体系。另一体系则是满蒙藏地区,即满洲大汗以喇嘛教为精神纽带,以婚姻为亲缘纽带,以盟会朝觐为仪式,以朝贡赏赐为交换,统治占当时中国区域三分之二的草原大汗国。满蒙藏事务统由理藩院、内务府及旗务系统管辖,直属于清廷皇帝,不归汉人体系的中央政府。

(2)依据材料三、四并结合所学,列举明清时期是如何加强对西藏地区的管理。

材料五 中国是一个统一多民族国家。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。根据中华人民共和国成立后的人口普查统计和民族识别,全国共有55个少数民族,人口占全国总数的6%,分布地区约占全国总面积的50%~60%,自然资源丰富。各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

(3)依据材料结合所学,简述民族区域自治制度实行的必要性和重大作用。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】根据材料“民族区域自治制度的优势之一是保障少数民族的合法权益,打牢中华民族共同体思想基础”结合所学知识可知,我国建立民族区域自治制度,建立了省级自治区,其中1947年5月建立了内蒙古自治区,1955年10月建立了新疆维吾尔自治区,1958年3月建立了广西壮族自治区,1965年9月,建立了西藏自治区,根据题意,我国建立的最后一个省级自治区是西藏自治区,C项正确;①是内蒙古自治区,排除A项;②是新疆维吾尔自治区,排除B项;④是广西壮族自治区,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】依据所学知识可知,上海合作组织是政府间的合作组织,成员奉行不与任何国家结盟的外交政策,提供了“结伴不结盟”的新型区域合作模式,但这不是以联合国为中心的多边外交。由此可知,C正确,ABD错误。

3.A

【详解】“亚投行建设、顺利召开G20杭州峰会、积极推进“一带一路”战略、全力派遣维和部队”体现出中国积极参与多边外交的特点,故A正确;“全力派遣维和部队”属于致力于谋求地区性和平,故B错误;新时期属于不结盟外交原则,故C错误;D中材料没有提及。

点睛:不结盟不等于不关心国际事务,在反对霸权主义的同时,在和平共处五项原则的基础上继续同美国和苏联改善发展关系。这不仅有利于在国际舞台上伸张正义,也有利于维护世界和平和中国的社会主义现代化建设。

4.D

【详解】根据材料可知,1995-2017年民族自治地方的人均生产总值是增加趋势。结合所学可知,原因包括①民族区域自治制度贯彻与完善、 ②中国共产党对民族问题的重视、③社会主义现代化建设深入推进 、④社会主义民族关系巩固和发展,①②③④全对,D项正确;ABC项均缺少一个原因,排除ABC项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料并结合所学可知,马克思主义在中国传播经历了不断中国化的过程。中国共产党成立初期,共产国际提出联邦制是各民族走向统一的过渡形式,于是1922年中共主张促成建立蒙古、西藏和回疆三个自治邦,再联合成为中华联邦共和国。而1954年通过的《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居地方实行区域自治,各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。这一变化反映出马克思主义民族理论的中国化,C项正确;材料无法体现“中华民族共同体意识渐趋形成”,但这一变化有助于铸牢中华民族共同体意识,排除A项;材料未体现少数民族的态度,排除B项;材料与“人民民主原则的贯彻实施”无关,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】根据材料可知,新中国成立后,国家尊重少数民族发展教育的权利、尊重民族语言,用少数民族语言进行播音等,这些举措有利于少数民族文化的传承,这也是新中国对少数民族文化的尊重和保护,C项正确;根据题干材料的内容,无法得出完成教育的社会主义改造,排除A项;材料中并未提到优先发展民族教育,排除B项;1965年国民教育体系初步建立,但这不符合材料主旨,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】结合所学内容可知,我国在西藏地区设立自治区,贯彻平等的民族政策,由此使得西藏地区社会经济得到发展,C项正确;西部大开发是进入21世纪才实施的战略,与“西藏自治区成立70年来,地区生产总值按可比价计算增长了321.5倍,62.8万贫困人口全部脱贫”的描述时间不符,排除A项;我国最早的民族区域自治区是在内蒙古设立的,排除B项;我国没有实行高度自治的治藏方略,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】我国在新疆实行民族区域自治制度,“2005年新疆维吾尔自治区生产总值达到2604亿元,是1955年自治区成立时的49倍……人民生活总体上实现了由温饱到小康的历史性跨越”反映了民族区域自治制度的实行促进了少数民族地区经济的稳定发展,B项正确;材料没有涉及国家统一和领土完整的信息,排除A项;材料信息无法体现各民族之间平等团结,排除C项;材料反映了少数民族地区经济的稳定发展,并非强调少数民族人民当家作主的权利,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】材料“各民族自治区统为中华人民共和国领土的不可分离的一部分”体现的是中央政府对自治区的绝对领导,明确了中央和自治区的关系,B项正确;材料与建立民族区域自治制度无关,排除A项;材料未涉及民族关系的基本原则,排除C项;材料未涉及民族格局,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】根据材料“治边经验”“根据不同的习俗、文化、制度和历史状态”“帝国的遗产、民族国家与社会主义价值的综合”可知,这一制度是指民族区域自治制度,根据所学知识可知,民族区域自治制度是根据不同的习俗、文化、制度和历史状态以形成多样性的中央——地方关系,但这一制度不是历史的复制,而是全新的创造,首先在内蒙古地区实行,故AB项错误;民族区域自治制度的法律依据是《中华人民共和国宪法》,故C项排除。

11.A

【详解】根据材料我国不仅参加了130多个政府间国际组织,还积极参与反恐、防扩散和应对气候变化等领域的国际合作,结合所学可知这是新时期我国开展多边外交的成就,表现出多边外交的日益丰富多彩,故选A;材料中并没有侧重说经济外交,B错误;我国不仅发展同发达国家的外交关系,也积极与发展中国家进行外交,但题干没有说明同发展中国家的关系,C错误;材料中没有表现出我国与其他世界大国的关系,D错误。

12.D

【详解】民族区域自治制度早在建国之时就已经明确提出,并在全国开始实行,所以A、B选项排除。《中华人民共和国民族区域自治法》的颁布实际上体现出这一制度的法制化,所以本题选择D选项。C选项不能够说明这一问题,故排除。

13.C

【详解】根据所学知识宁夏回族自治区成立的时间为1958年,晚于1955年设立的新疆维吾尔自治区,C项符合题意,选择C项;根据材料中国共产党在各时期的民族政策可知民族区域自治民族区域自治是中国共产党解决我国民族问题的一项基本政策,A项不符合题意,排除A项;根据所学知识,在不同时期中国共产党在民族政策上的发展综合考虑了民主利益和不同时期的革命任务,B项不符合题意,排除B项;民族区域自治制度是中国共产党将马克思主义基本原理与中国国情相结合的产物,是马克思主义中国化的成果,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

14.B

【详解】根据材料“根据不同的习俗、文化、制度和历史状态以形成多样性的中央——地方关系”,结合所学知识可知,这是新中国建立的基本政治制度民族区域自治制度,民族区域自治制度维护了国家统一和民族团结,B项正确;团结了各民主党派参政议政是政党制度,排除A项;新中国的根本政治制度是人民代表大会制度,排除C项;这是地方制度,不是基层民主制度,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】结合所学知识可知,墨脱公路的修建,对于促进民族团结与共同繁荣,实现当地各族跨越式发展及增进各族对伟大祖国认同等方面发挥较大作用,①②④符合题意,C项正确;新中国成立后,提升藏族人民的社会地位,并非是一条公路能做到的,③错误,排除ABD项。故选C项。

【点睛】

16.(1)民族政策:民族团结、民族平等。

名称:大都护府、都督府、羁縻州。

影响:有利于推动统一多民族国家的发展。

(2)目的:强化民族国家意识。

原因:对民族语言的重视强化了民族认同;法国大革命及拿破仑战争的影响。

(3)制度:民族区域自治制度。

优势:维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加快发展。

【详解】(1)民族政策:根据材料“唐太宗慎重地采取了众生一体、共治天下的原则”可以得出民族团结、民族平等。

名称:根据所学知识,唐朝主要边疆管理机构的名称大都护府、都督府、羁縻州。

影响:根据所学知识,唐朝的民族政策,民族平等和团结有利于推动统一多民族国家的发展。

(2)目的:根据材料,“加强民族共同体团结”“选用共和主义史家拉维斯反映爱国观点的《法国历史》作为历史课本,选用民族主义作家戴鲁莱德的《士兵之歌》作为全国中小学传唱歌曲……”“强化公民们爱国意识”,可以得出这样做的目的是为了强化民族国家意识。

原因:根据材料“以法国的共和爱国主义与反共和民族主义为典型”,此时的法国出现了反民族主义,因此法国重视民族语言以强化了民族认同;根据材料“三色旗、《马赛曲》”,这些都源于法国大革命,因此材料中的现象受到法国大革命及拿破仑战争的影响。

(3)制度:根据所学知识,我国采用的是民族区域自治制度。

优势:根据材料及所学知识,“中华民族是个大家庭”有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础,“全面建成小康社会,一个民族不能落下;全面建设社会主义现代化,一个民族也不能落下”反映出实现民族地区经济社会事业加快发展。

17.(1)史料类型:材料一属于实物史料,材料二属于文献史料。作用:为确认北匈奴西迁提供了确切证据,为研究西北边塞历史提供了重要史料。

(2)明朝:实行僧官制度,册封宗教首领;设置管理机构,中央委派官员管理;鼓励互市贸易,改善当地交通。清朝:确立册封宗教首领制度;设置驻藏大臣;实行金瓶掣签制度。

(3)必要性:我国是统一的多民族国家,各民族在历史上形成了互相依存、不可分离的关系;各民族在分布上呈现大杂居、小聚居格局;实现民族团结平等,尊重少数民族习俗和当家作主愿望的现实需要。作用:保障了少数民族管理本民族地区事务的权利;有利于维护祖国统一和民族团结;有利于促进少数民族地区的发展;为实现各民族共同繁荣奠定了基础。

【详解】(1)史料类型:根据所学知识可知,材料一《燕然山铭》石刻属于实物史料,材料二《后汉书》属于文献史料。作用:根据材料一“89年,窦宪率军大败北匈奴,在燕然山南麓勒石记功,由随军出征的班固撰文,宣扬汉朝德威。2017年在蒙古国戈壁省发现的一处摩崖石刻,被确认为班固《燕然山铭》。”并结合所学知识可知,《燕然山铭》石刻为确认北匈奴西迁提供了确切证据,为研究西北边塞历史提供了重要史料。

(2)明朝:根据材料三“明初,派人入藏招抚,承认元朝对当地僧俗首领所加封的称号。明成祖即位后,封授了一批首领,最高者为王和法王。”可知,实行僧官制度,册封宗教首领;根据材料三“洪武年间,设立了一些宣慰司、元帅府、万户府之类羁縻性机构,以当地首领任长官。不久将藏区的乌斯藏、朵甘两卫升为行都指挥使司”可知,设置管理机构,中央委派官员管理;根据材料三“在藏区沿边设立茶马司,储茶以易马。”“永乐时,开通了自雅州(今四川雅安)至乌斯藏的驿路”可知,鼓励互市贸易,改善当地交通。清朝:根据材料三“满洲大汗以喇嘛教为精神纽带”“满蒙藏事务统由理藩院、内务府及旗务系统管辖”等信息,结合所学知识可知,清朝确立册封宗教首领制度,设置驻藏大臣,实行金瓶掣签制度。

(3)必要性:根据材料五“中国是一个统一多民族国家。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。”可知,我国是统一的多民族国家,各民族在历史上形成了互相依存、不可分离的关系;根据材料五“各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。”可知,各民族在分布上呈现大杂居、小聚居格局;根据材料五“我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。”可知,实现民族团结平等,尊重少数民族习俗和当家作主愿望的现实需要。作用:结合所学知识可知,民族区域自治制度保障了少数民族管理本民族地区事务的权利;有利于维护祖国统一和民族团结;有利于促进少数民族地区的发展;为实现各民族共同繁荣奠定了基础。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理