选择性必修1 第16课 中国赋税制度的演变 课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1 第16课 中国赋税制度的演变 课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 277.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-13 17:39:58 | ||

图片预览

文档简介

第16课 中国赋税制度的演变 课时作业

一、单选题

1.“皂隶”是指衙门里的低级差役,最初必须亲身应役,后来官员为得到更多的收入,允许皂隶纳钱代役。明宣德年间“令随从皂隶,不愿应当者,每名月(中秋)办柴薪银一两”。朝廷的这一做法( )

A.保障了官员的薪俸支出 B.推动了官俸结构白银化

C.阻碍了社会经济的发展 D.增加了普通民众的负担

2.在布雷顿森林会议上,苏联担心加入国际金融货币体系会把资本主义经济危机的危险引过来,并对加入这一体系就要分享的国民生产总值、黄金储备等信息心有疑虑。但最终仍签订了国际货币基金协定和世界银行协定。这说明,当时苏联

A.屈从于美国的经济压力 B.加入到与美国争夺经济霸主的行列

C.让渡了自身的国家利益 D.认识到经济合作与战后和平的关系

3.中国古代政府用户籍制度来稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序。魏晋时期官府户籍登载的主要对象是自耕农。而私家依附人口、奴婢及流亡人口、寺院僧尼及依附人口未纳入官府户籍。关于魏晋时期的户籍登记状况,下列说法合理的是

A.封建经济发达,人身自由度增加 B.促进了商品经济发展及国家赋税的增加

C.自耕农是官府赋役负担的主要承担者 D.促进了耕作方式的改进

4.唐代韦应物《采玉行》诗云:“官府征白丁,言采蓝溪玉。绝岭夜无家,深榛雨中宿。独妇饷粮还,哀哀舍南哭。”该作品可用来研究唐代( )

A.赋役制度和百姓生活状况 B.官营手工业衰落的必然性

C.社会习俗和区域经济发展 D.统治由盛转衰的直接原因

5.明代赋役改革最主要的特征是“一概征银”。这是中国徭役制度由力役向货币替代转变的一次重大变革,使农民与国家的关系从人身依赖关系向物的依赖关系转化。这一转化有利于当时( )

A.农民彻底摆脱对土地的束缚 B.劳动力市场和商人群体的形成

C.君主专制制度逐渐走向崩溃 D.土地经营权与所有权彻底分离

6.安史之乱爆发后,唐政府形成了“科敛之名凡数百”的局面。另据唐大历四年(769年)《宜禾里手实》记载,陇右道敦煌县悬泉乡二十三户中,减除已除户和全家都已死亡者外,实际存在的十七户内,已有九户大多逃亡或全部逃亡。这些现象表明唐代( )

A.土地兼并现象日益严重 B.战乱破坏农业生产方式

C.战乱导致户籍管理失序 D.进行赋税改革的必要性

7.表中诗句反应出两税法( )

白居易 “胡为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚。”

柳宗元 “蚕丝尽输税,机杼空倚壁。”

杜荀鹤 “任是深山更深处,也应无计避征徭。”

A.简化税目,统一税制 B.将役折钱,赋役合并

C.制度缺陷,现实困境 D.取消户税,夏秋两征

8.隋朝建立后,统治者命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。隋唐推行这一措施的主要目的是( )

A.完善基层治理体系 B.缓和社会的矛盾

C.加强对百姓的控制 D.确保赋役的征派

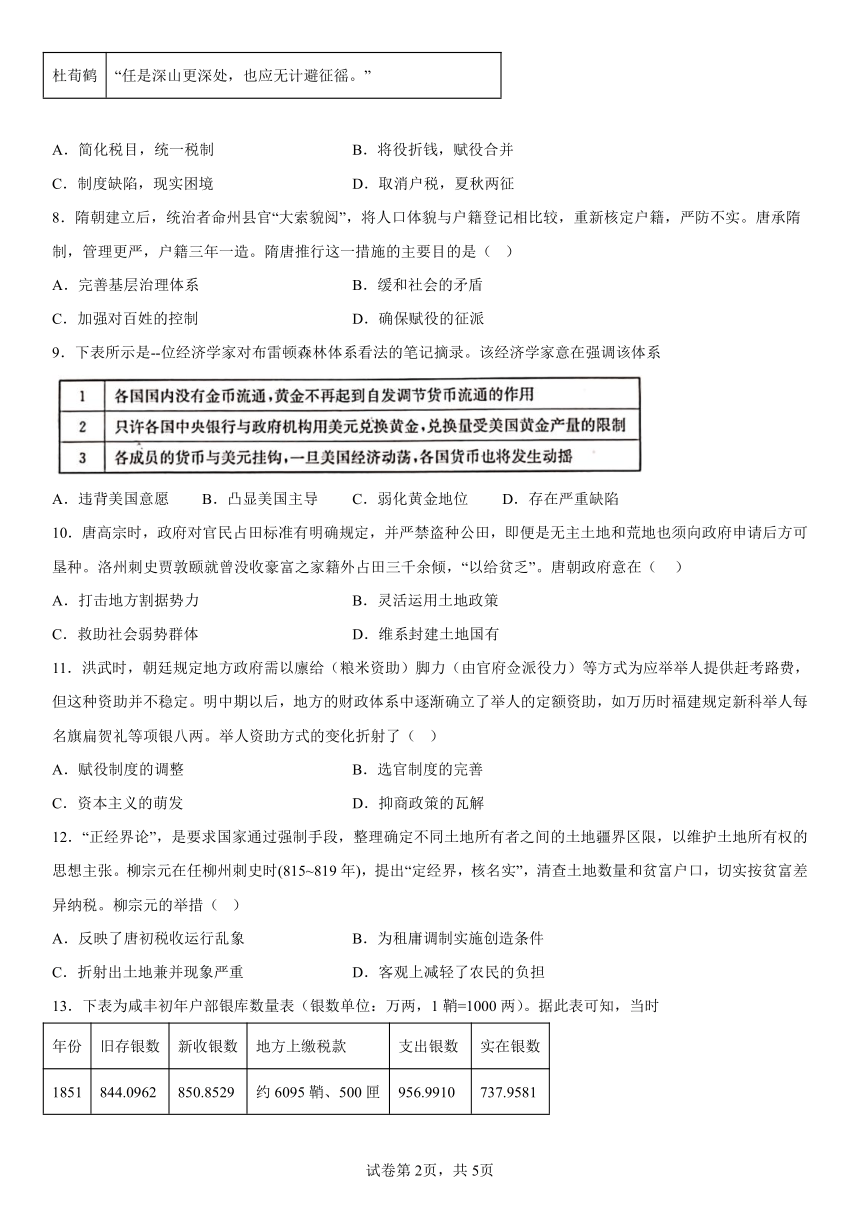

9.下表所示是--位经济学家对布雷顿森林体系看法的笔记摘录。该经济学家意在强调该体系

A.违背美国意愿 B.凸显美国主导 C.弱化黄金地位 D.存在严重缺陷

10.唐高宗时,政府对官民占田标准有明确规定,并严禁盗种公田,即便是无主土地和荒地也须向政府申请后方可垦种。洛州刺史贾敦颐就曾没收豪富之家籍外占田三千余倾,“以给贫乏”。唐朝政府意在( )

A.打击地方割据势力 B.灵活运用土地政策

C.救助社会弱势群体 D.维系封建土地国有

11.洪武时,朝廷规定地方政府需以廪给(粮米资助)脚力(由官府佥派役力)等方式为应举举人提供赶考路费,但这种资助并不稳定。明中期以后,地方的财政体系中逐渐确立了举人的定额资助,如万历时福建规定新科举人每名旗扁贺礼等项银八两。举人资助方式的变化折射了( )

A.赋役制度的调整 B.选官制度的完善

C.资本主义的萌发 D.抑商政策的瓦解

12.“正经界论”,是要求国家通过强制手段,整理确定不同土地所有者之间的土地疆界区限,以维护土地所有权的思想主张。柳宗元在任柳州刺史时(815~819年),提出“定经界,核名实”,清查土地数量和贫富户口,切实按贫富差异纳税。柳宗元的举措( )

A.反映了唐初税收运行乱象 B.为租庸调制实施创造条件

C.折射出土地兼并现象严重 D.客观上减轻了农民的负担

13.下表为咸丰初年户部银库数量表(银数单位:万两,1鞘=1000两)。据此表可知,当时

年份 旧存银数 新收银数 地方上缴税款 支出银数 实在银数

1851 844.0962 850.8529 约6095鞘、500匣 956.9910 737.9581

1852 737.9581 836.1837 约3661鞘、220匣 1032.6172 541.5246

1853 541.5246 475.3397 约2543鞘、130匣 847.1746 169.6897

1854 169.6897 499.6127 约4490鞘 503.1019 166.2006

A.协定关税致使税收锐减 B.五口通商增加地方收入

C.清政府的统治面临瓦解 D.国内局势导致财政困难

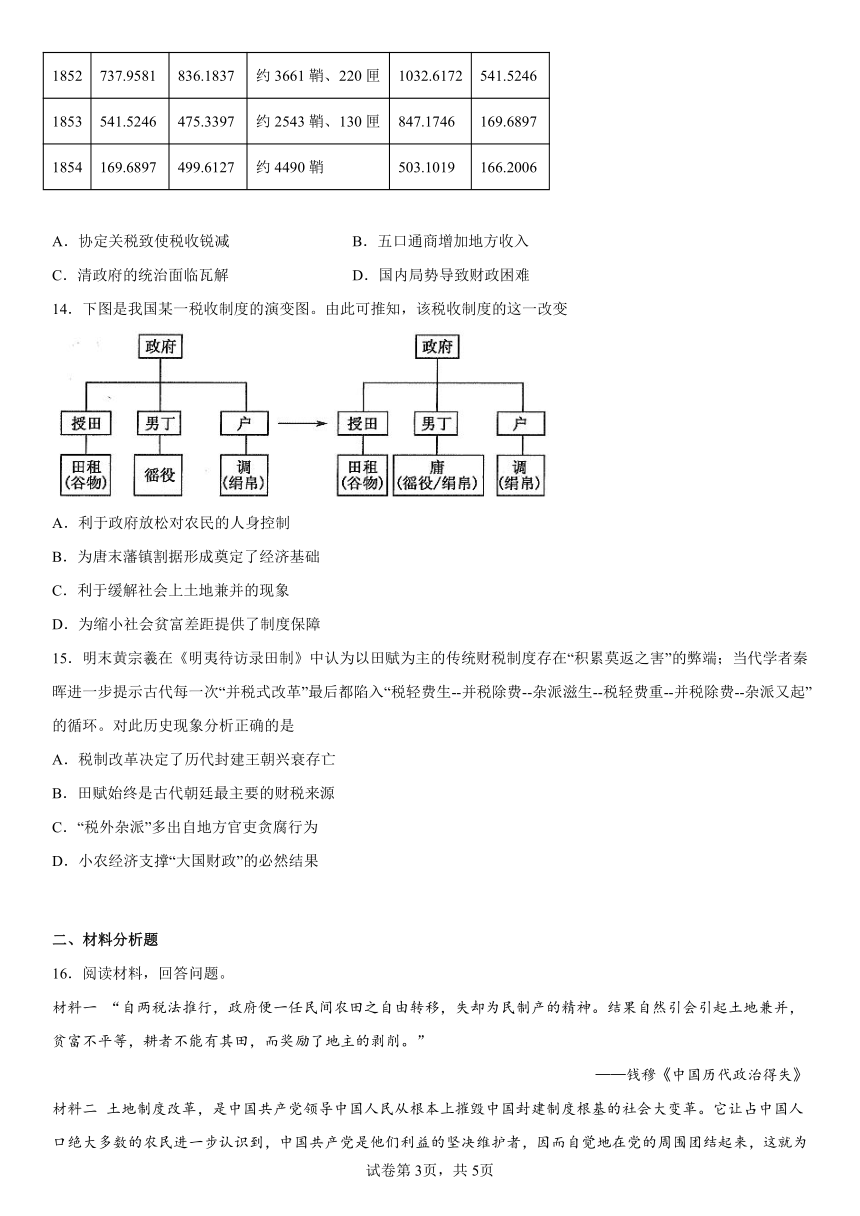

14.下图是我国某一税收制度的演变图。由此可推知,该税收制度的这一改变

A.利于政府放松对农民的人身控制

B.为唐末藩镇割据形成奠定了经济基础

C.利于缓解社会上土地兼并的现象

D.为缩小社会贫富差距提供了制度保障

15.明末黄宗羲在《明夷待访录田制》中认为以田赋为主的传统财税制度存在“积累莫返之害”的弊端;当代学者秦晖进一步提示古代每一次“并税式改革”最后都陷入“税轻费生--并税除费--杂派滋生--税轻费重--并税除费--杂派又起”的循环。对此历史现象分析正确的是

A.税制改革决定了历代封建王朝兴衰存亡

B.田赋始终是古代朝廷最主要的财税来源

C.“税外杂派”多出自地方官吏贪腐行为

D.小农经济支撑“大国财政”的必然结果

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 “自两税法推行,政府便一任民间农田之自由转移,失却为民制产的精神。结果自然引会引起土地兼并,贫富不平等,耕者不能有其田,而奖励了地主的剥削。”

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 土地制度改革,是中国共产党领导中国人民从根本上摧毁中国封建制度根基的社会大变革。它让占中国人口绝大多数的农民进一步认识到,中国共产党是他们利益的坚决维护者,因而自觉地在党的周围团结起来,这就为打败蒋介石、建立新中国奠定了最深厚的群众基础。

——《中国共产党简史》

材料三 改革开放是当代中国最重要的关键词,是决定中国命运的关键抉择……为什么要实行改革开放?……从人民生活水平来看,广大老百姓希望尽快发展经济,解决温饱问题,改变长期缺吃少穿的局面。

——摘编自李忠杰《改革开放关键词——中国改革开放历史通览》

材料四

年份 农业总产值(亿元) 农村居民人均可支配收入(元)

1978年 1397 133.6

1990年 7662.1 686.3

2000年 24915.8 2253.4

2017年 109331.7 13432.4

——摘自教育部审定义务教育教科书《中国历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法推行所产生的影响。

(2)材料二中的“封建制度根基”指什么?

(3)根据材料三,结合所学知识,指出我国实行改革开放的根本目的。依据材料四,简要说明改革开放的成效。20世纪九十年代,我国深化经济体制改革作出的重大举措是什么?

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 江南......自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(门上环钮),盖东西之极盛也。

——《宋书》

材料二 唐初赋敛之 法日租庸调...玄宗之末,版籍(指户口册)浸坏....至是(780年),炎建议作两税法,...户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。.....居人之税,秋夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。......天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷。

——《旧唐书.杨炎传》

宗法制 示例:宗法制是西周时期以周公为代表的执政者推行的一项政治制度。宗法制以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分,其核心为嫡长子继承制。宗法制有利于解决统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。

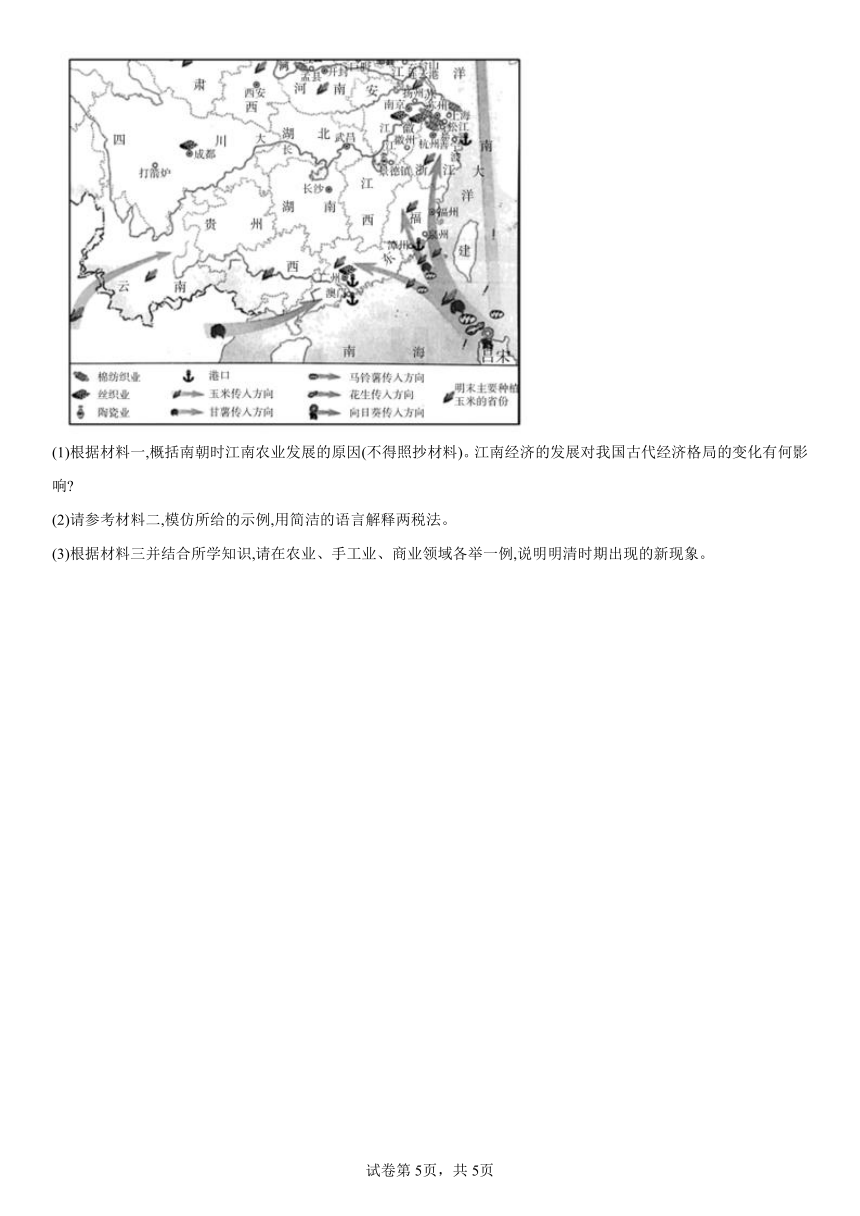

材料三 明清时期农业、手工业、商业的发展示意图

(1)根据材料一,概括南朝时江南农业发展的原因(不得照抄材料)。江南经济的发展对我国古代经济格局的变化有何影响

(2)请参考材料二,模仿所给的示例,用简洁的语言解释两税法。

(3)根据材料三并结合所学知识,请在农业、手工业、商业领域各举一例,说明明清时期出现的新现象。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】根据材料“官员为得到更多的收入,允许皂隶纳钱代役......令随从皂隶,不愿应当者,每名月(中秋)办柴薪银一两”可知,皂隶一开始是必须亲身应役,后来,役使他们的官员为得到更多的收入,允许随从皂隶纳钱代役,这笔钱就叫柴薪银。随后朝廷认可了皂隶折银的做法,并制订了各级官员随从皂隶的配额,说明朝廷的做法推动了官俸结构白银化,B项正确;保障了官员的薪俸支出,与材料主旨不符,排除A项;阻碍了社会经济的发展,在材料中没有提及,排除C项;增加了普通民众的负担,材料信息与普通民众无关,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】由材料可知苏联最终签订了国际货币基金协定和世界银行协定,这有利于战后资本主义世界经济的恢复和发展,表明苏联认识到经济合作与战后和平的关系。故选D;1947年3月12日,美国杜鲁门主义出台,标志着美苏冷战开始,因此并不存在苏联屈从于美国的经济压力,A错误;苏联当时未与美国争夺经济霸主,B错误;布雷顿森林体系的形成,暂时结束了战前货币金融领域里的混乱局面,维持了战后世界货币体系的正常运转,对于苏联也是有利的,让渡国家利益错误,排除C。

3.C

【详解】根据材料“中国古代政府用户籍制度来稽查户口、征收赋税”“魏晋时期官府户籍登载的主要对象是自耕农”等信息,结合所学知识可知,中国古代政府用户籍制度来征收赋税、派遣徭役等,魏晋时期官府户籍登载的主要对象是自耕农,说明魏晋时期自耕农是官府赋役负担的主要承担者,C项正确;魏晋时期社会动荡,封建经济并不发达,排除A项;魏晋时期大量人口未纳入官府户籍,这不利于国家赋税的增加,排除B项;材料没有涉及耕作方式的改进,而且魏晋时期的赋税制度没有促进耕作方式的改进,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】根据材料信息可知,《采玉行》这首诗写了封建官府驱逼劳动人民在极其艰险的条件下采玉,以及这一残酷压迫所带给家人的凄惨和悲苦,官吏如此暴虐,人民这样遭难,只不过为了开采溪中碧玉, 以供皇宫内苑享乐生活的需要,这就反映出了封建统治者的荒淫和腐朽,可用来研究唐代的赋役制度和百姓生活状况,A项正确;材料未涉及官营手工业是否衰落,排除B项;材料没有社会习俗和区域经济发展的信息,排除C项;统治由盛转衰的直接原因是安史之乱,排除D项。故选A项。

5.B

【详解】根据题干及所学知识,“一概征银”使中国徭役制度由力役向货币替代转变的一次重大变革,使农民与国家的关系从人身依赖关系向物的依赖关系转化,这次转化使农民与国家的依赖关系降低,部分农民转化成自由劳动力,这一时期江南资本主义萌芽产生,商人群体壮大,这些都与明朝的赋役改革相关,B项正确;农民彻底摆脱对土地的束缚,说法过于绝对且不符合史实,排除A项;材料没有体现君主专制的内容,排除C项;土地经营权与所有权彻底分离发生在改革开放之后,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】根据材料“科敛之名凡数百”和《宜禾里手实》记载,当地民户出现大量逃亡现象,这是由于农民赋税项目繁多及均田制的破坏,各种税加重了民户的负担,农民只能选择逃亡,由此得当唐政府进行赋税改革具有必要性,D项正确;材料体现的是安史之乱后,唐代赋税给人民带来沉重的压力,并不是土地兼并,排除A项;材料中未涉及农业生产方式,排除B项;769年“安史之乱”已结束,且《宜禾里手实》本身已经说明政府对户籍进行了管理,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】根据材料可知,材料中三位诗人都描述了两税法给百姓带来的沉重负担,反映出两税法制度缺陷,现实困境,C项正确;材料描述的是两税法的影响,而其他三个选项描述的是两税法的内容,排除A、B、D项。故选C项。

8.D

【详解】根据题干及所学知识,隋朝建立后,统治者命州县官“大索貌阅”,重新核定户籍,唐承隋制,管理更严,户籍三年一造,这一措施的目的是为了通过户口的确认确保赋役的正牌,D项正确;完善基层治理体系是该政策的后果,排除A项;缓和社会的矛盾与材料所述内容不涉及,排除B项;加强对百姓的控制是结果而非目的,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】材料体现的是该经济学家认为在布雷顿森林体系下,黄金不能起到调节货币的流通作用,且兑换量受到美国黄金产量的限制及美国经济对各国货币的影响巨大,说明的是布雷顿森林体系存在严重的缺陷,D正确;美国通过布雷顿森林体系掌握了世界金融主导权,彰显了美国意愿,A排除;材料与美国的主导地位无关,B排除;C说法与材料无关,排除。故选D。

10.D

【详解】根据材料可知,唐朝政府对官民占田标准有明确规定,并严禁盗种公田,其主要目的是维系封建土地国有,保证均田制的顺利推行,D项正确;唐朝政府意在维系封建土地国有,而不是打击地方割据势力,排除A项;材料未体现唐朝政府灵活运用土地政策,排除B项;救助社会弱势群体不符合材料主旨,唐朝政府此举意在维系封建土地国有,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】根据材料“洪武时朝廷规定地方政府需以粮米资助、由官府佥派役力等方式为应举举人提供赶考路费......万历时福建规定新科举人每名旗扁贺礼等项银八两”及所学知识可得知政府对举人提供的路费资助方式由实物、役力到只有货币,反映了赋役制度的变化既一条鞭法的实行,A项正确;资助方式的变化不能表明选官制度的完善,排除B项;材料未涉及雇佣关系的出现既资本主义的萌发,排除C项;抑商政策的瓦解过于绝对,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】依据材料“正经界论”,再结合柳宗元“清查土地数量和贫富户口,切实按贫富差异纳税”可知有利于减轻农民的负担,D项正确;材料所示时间是唐中期之后,排除A项;租庸调制在唐初即实行,排除B项;土地兼并现象在材料中没有体现,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】从材料数来看,清朝户部新收银数在1851至1854年呈现下降的趋势,地方政府上缴的税款呈现减少的趋势,这主要和国内太平天国运动爆发及列强入侵有关,导致财政出现困难,D项正确;协定关税在一定程度上增加了政府的财政收入,排除A项;材料与地方收入增加无关,排除B项;C项是在武昌起义后,排除。故选D项。

【点睛】

14.A

【详解】材料体现的是税收制度由租调制转向租庸调制,其中输庸代役有利于保障农民的生产时间,也有利于政府放松对农民的人身控制,A项正确;藩镇割据的经济基础是小农经济,排除B项;材料与缓解土地兼并无关,排除C项;材料与缩小贫富分化差距无关,排除D项。故选A项。

【点睛】

15.D

【详解】根据材料“税轻费生—并税除费—杂派滋生—税轻费重—并税除费—杂派又起”可知是财税制度改革后出现的结果,小农经济社会农民不仅承担田赋,还要承担徭役和各种地方摊派,各种费的产生成为必然,故D项正确。税制改革成功与否对政治统治产生一定影响,但不能决定了历代封建王朝兴衰存亡,故A项错误。改革后出现费用高于税收情况,由此推知田赋不是一直占最主要的地位,故B项错误。政府改革认可杂派,杂派不一定是官员个人行为,故C项错误。

16.(1)利:两税法简化税收目录,扩大税收对象,增加政府收入,减轻了对农民人身的控制。

弊:政府放弃调节土地的经济管理职能,造成土地兼并成风,贫富分化严重。

(2)根基:封建土地制度。

(3)目的:解放和发展社会生产力,实现国家现代化,人民富裕,民族复兴。

成效:使农民有了生产自主权,生产积极性大大提高了;解放了农村生产力,促进了农村经济迅速发展;农村乡镇企业发展起来,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。

举措:建立社会主义市场经济体制。

【详解】(1)利:根据材料“自两税法推行”并结合所学知识得出简化税收目录、扩大税收对象、增加政府收入、减轻对农民人身控制 ;弊:根据材料“政府便一任民间农田之自由转移,失却为民制产的精神。结果自然引会引起土地兼并,贫富不平等”得出政府放弃调节土地的经济管理职能,造成土地兼并成风,贫富分化严重。

(2)根据材料“土地制度改革,是中国共产党领导中国人民从根本上摧毁中国封建制度根基的社会大变革”并结合所学知识得出封建制度的根基是封建土地制度。

(3)第一小问目的:根据材料“是决定中国命运的关键抉择……为什么要实行改革开放?……从人民生活水平来看,广大老百姓希望尽快发展经济,解决温饱问题,改变长期缺吃少穿的局面”并结合所学知识得出解放和发展社会生产力、实现国家现代化、人民富裕、民族复兴。第二小问成效:通过对比数据中“农业总产值”、“农村居民人均可支配收入(元)”并结合所学知识得出提高使农民有了生产自主权,生产积极性大大提高了;解放了农村生产力,促进了农村经济迅速发展;农村乡镇企业发展起来,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。第三小问举措:根据材料“20世纪九十年代,我国深化经济体制改革作出的重大举措”并结合所学知识得出1992年中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

17.(1)原因:社会安定;兵役徭役负担减轻;人口增加。影响:为经济重心南移奠定基础。

(2)两税法:唐中期(或780年)宰相杨炎主持的一次税制改革。每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,分夏、秋两次征收,取消租庸调和一切杂税、杂役。两税法增加了政府的财政收入,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(3)农业:明清时期,一些新的农作物品种输入中国,高产粮食作物玉米、甘薯的推广种植;经济作物品种繁多、种植广泛;农民兼营产品初级加工或相关副业。(任答一点)

手工业:出现新的经营方式——开设工场,使用自由雇佣劳动进行较大规模的生产。(任答一点)

商业:长途贩运和大额贸易发展;形成实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商;以经济功能为主的工商业市镇活跃。(任答一点)

【详解】(1)原因:根据材料“自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用、民不外劳”可知,社会安定;根据材料“役宽务简,氓庶(百姓)繁息”可知,兵役徭役负担减轻,人口增加。影响:根据所学知识可知,南朝时期江南地区的发展为经济重心南移奠定基础。

(2)两税法:根据材料“户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差……居人之税,秋夏两征之。其租庸调、杂徭悉省”可知,两税法是唐中期(或780年)宰相杨炎主持的一次税制改革。每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,分夏、秋两次征收,取消阻庸调和一切杂税、杂役。根据材料"天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷”可知,两税法增加了政府的财政收入,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(3)农业:根据图示可知,明清时期,一些新的农作物品种输入中国,高产粮食作物玉米、甘薯的推广种植;根据所学知识可知,明朝经济作物品种繁多、种植广泛;农民兼营产品初级加工或相关副业。手工业:根据材料,楷纺织业、丝织业、陶瓷业集中分布于长江中下游地区、说明明代出现新的经营方式——开设工场,据所学可知使用自由雇佣劳动进行较大规模的生产。商业:根据所学可知,明代长途和大额贸易发展:形成实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商;根据图中手工业分布情况可知,以经济功能为主的工商业市镇活跃。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.“皂隶”是指衙门里的低级差役,最初必须亲身应役,后来官员为得到更多的收入,允许皂隶纳钱代役。明宣德年间“令随从皂隶,不愿应当者,每名月(中秋)办柴薪银一两”。朝廷的这一做法( )

A.保障了官员的薪俸支出 B.推动了官俸结构白银化

C.阻碍了社会经济的发展 D.增加了普通民众的负担

2.在布雷顿森林会议上,苏联担心加入国际金融货币体系会把资本主义经济危机的危险引过来,并对加入这一体系就要分享的国民生产总值、黄金储备等信息心有疑虑。但最终仍签订了国际货币基金协定和世界银行协定。这说明,当时苏联

A.屈从于美国的经济压力 B.加入到与美国争夺经济霸主的行列

C.让渡了自身的国家利益 D.认识到经济合作与战后和平的关系

3.中国古代政府用户籍制度来稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序。魏晋时期官府户籍登载的主要对象是自耕农。而私家依附人口、奴婢及流亡人口、寺院僧尼及依附人口未纳入官府户籍。关于魏晋时期的户籍登记状况,下列说法合理的是

A.封建经济发达,人身自由度增加 B.促进了商品经济发展及国家赋税的增加

C.自耕农是官府赋役负担的主要承担者 D.促进了耕作方式的改进

4.唐代韦应物《采玉行》诗云:“官府征白丁,言采蓝溪玉。绝岭夜无家,深榛雨中宿。独妇饷粮还,哀哀舍南哭。”该作品可用来研究唐代( )

A.赋役制度和百姓生活状况 B.官营手工业衰落的必然性

C.社会习俗和区域经济发展 D.统治由盛转衰的直接原因

5.明代赋役改革最主要的特征是“一概征银”。这是中国徭役制度由力役向货币替代转变的一次重大变革,使农民与国家的关系从人身依赖关系向物的依赖关系转化。这一转化有利于当时( )

A.农民彻底摆脱对土地的束缚 B.劳动力市场和商人群体的形成

C.君主专制制度逐渐走向崩溃 D.土地经营权与所有权彻底分离

6.安史之乱爆发后,唐政府形成了“科敛之名凡数百”的局面。另据唐大历四年(769年)《宜禾里手实》记载,陇右道敦煌县悬泉乡二十三户中,减除已除户和全家都已死亡者外,实际存在的十七户内,已有九户大多逃亡或全部逃亡。这些现象表明唐代( )

A.土地兼并现象日益严重 B.战乱破坏农业生产方式

C.战乱导致户籍管理失序 D.进行赋税改革的必要性

7.表中诗句反应出两税法( )

白居易 “胡为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚。”

柳宗元 “蚕丝尽输税,机杼空倚壁。”

杜荀鹤 “任是深山更深处,也应无计避征徭。”

A.简化税目,统一税制 B.将役折钱,赋役合并

C.制度缺陷,现实困境 D.取消户税,夏秋两征

8.隋朝建立后,统治者命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。隋唐推行这一措施的主要目的是( )

A.完善基层治理体系 B.缓和社会的矛盾

C.加强对百姓的控制 D.确保赋役的征派

9.下表所示是--位经济学家对布雷顿森林体系看法的笔记摘录。该经济学家意在强调该体系

A.违背美国意愿 B.凸显美国主导 C.弱化黄金地位 D.存在严重缺陷

10.唐高宗时,政府对官民占田标准有明确规定,并严禁盗种公田,即便是无主土地和荒地也须向政府申请后方可垦种。洛州刺史贾敦颐就曾没收豪富之家籍外占田三千余倾,“以给贫乏”。唐朝政府意在( )

A.打击地方割据势力 B.灵活运用土地政策

C.救助社会弱势群体 D.维系封建土地国有

11.洪武时,朝廷规定地方政府需以廪给(粮米资助)脚力(由官府佥派役力)等方式为应举举人提供赶考路费,但这种资助并不稳定。明中期以后,地方的财政体系中逐渐确立了举人的定额资助,如万历时福建规定新科举人每名旗扁贺礼等项银八两。举人资助方式的变化折射了( )

A.赋役制度的调整 B.选官制度的完善

C.资本主义的萌发 D.抑商政策的瓦解

12.“正经界论”,是要求国家通过强制手段,整理确定不同土地所有者之间的土地疆界区限,以维护土地所有权的思想主张。柳宗元在任柳州刺史时(815~819年),提出“定经界,核名实”,清查土地数量和贫富户口,切实按贫富差异纳税。柳宗元的举措( )

A.反映了唐初税收运行乱象 B.为租庸调制实施创造条件

C.折射出土地兼并现象严重 D.客观上减轻了农民的负担

13.下表为咸丰初年户部银库数量表(银数单位:万两,1鞘=1000两)。据此表可知,当时

年份 旧存银数 新收银数 地方上缴税款 支出银数 实在银数

1851 844.0962 850.8529 约6095鞘、500匣 956.9910 737.9581

1852 737.9581 836.1837 约3661鞘、220匣 1032.6172 541.5246

1853 541.5246 475.3397 约2543鞘、130匣 847.1746 169.6897

1854 169.6897 499.6127 约4490鞘 503.1019 166.2006

A.协定关税致使税收锐减 B.五口通商增加地方收入

C.清政府的统治面临瓦解 D.国内局势导致财政困难

14.下图是我国某一税收制度的演变图。由此可推知,该税收制度的这一改变

A.利于政府放松对农民的人身控制

B.为唐末藩镇割据形成奠定了经济基础

C.利于缓解社会上土地兼并的现象

D.为缩小社会贫富差距提供了制度保障

15.明末黄宗羲在《明夷待访录田制》中认为以田赋为主的传统财税制度存在“积累莫返之害”的弊端;当代学者秦晖进一步提示古代每一次“并税式改革”最后都陷入“税轻费生--并税除费--杂派滋生--税轻费重--并税除费--杂派又起”的循环。对此历史现象分析正确的是

A.税制改革决定了历代封建王朝兴衰存亡

B.田赋始终是古代朝廷最主要的财税来源

C.“税外杂派”多出自地方官吏贪腐行为

D.小农经济支撑“大国财政”的必然结果

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 “自两税法推行,政府便一任民间农田之自由转移,失却为民制产的精神。结果自然引会引起土地兼并,贫富不平等,耕者不能有其田,而奖励了地主的剥削。”

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 土地制度改革,是中国共产党领导中国人民从根本上摧毁中国封建制度根基的社会大变革。它让占中国人口绝大多数的农民进一步认识到,中国共产党是他们利益的坚决维护者,因而自觉地在党的周围团结起来,这就为打败蒋介石、建立新中国奠定了最深厚的群众基础。

——《中国共产党简史》

材料三 改革开放是当代中国最重要的关键词,是决定中国命运的关键抉择……为什么要实行改革开放?……从人民生活水平来看,广大老百姓希望尽快发展经济,解决温饱问题,改变长期缺吃少穿的局面。

——摘编自李忠杰《改革开放关键词——中国改革开放历史通览》

材料四

年份 农业总产值(亿元) 农村居民人均可支配收入(元)

1978年 1397 133.6

1990年 7662.1 686.3

2000年 24915.8 2253.4

2017年 109331.7 13432.4

——摘自教育部审定义务教育教科书《中国历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法推行所产生的影响。

(2)材料二中的“封建制度根基”指什么?

(3)根据材料三,结合所学知识,指出我国实行改革开放的根本目的。依据材料四,简要说明改革开放的成效。20世纪九十年代,我国深化经济体制改革作出的重大举措是什么?

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 江南......自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(门上环钮),盖东西之极盛也。

——《宋书》

材料二 唐初赋敛之 法日租庸调...玄宗之末,版籍(指户口册)浸坏....至是(780年),炎建议作两税法,...户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。.....居人之税,秋夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。......天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷。

——《旧唐书.杨炎传》

宗法制 示例:宗法制是西周时期以周公为代表的执政者推行的一项政治制度。宗法制以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分,其核心为嫡长子继承制。宗法制有利于解决统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。

材料三 明清时期农业、手工业、商业的发展示意图

(1)根据材料一,概括南朝时江南农业发展的原因(不得照抄材料)。江南经济的发展对我国古代经济格局的变化有何影响

(2)请参考材料二,模仿所给的示例,用简洁的语言解释两税法。

(3)根据材料三并结合所学知识,请在农业、手工业、商业领域各举一例,说明明清时期出现的新现象。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】根据材料“官员为得到更多的收入,允许皂隶纳钱代役......令随从皂隶,不愿应当者,每名月(中秋)办柴薪银一两”可知,皂隶一开始是必须亲身应役,后来,役使他们的官员为得到更多的收入,允许随从皂隶纳钱代役,这笔钱就叫柴薪银。随后朝廷认可了皂隶折银的做法,并制订了各级官员随从皂隶的配额,说明朝廷的做法推动了官俸结构白银化,B项正确;保障了官员的薪俸支出,与材料主旨不符,排除A项;阻碍了社会经济的发展,在材料中没有提及,排除C项;增加了普通民众的负担,材料信息与普通民众无关,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】由材料可知苏联最终签订了国际货币基金协定和世界银行协定,这有利于战后资本主义世界经济的恢复和发展,表明苏联认识到经济合作与战后和平的关系。故选D;1947年3月12日,美国杜鲁门主义出台,标志着美苏冷战开始,因此并不存在苏联屈从于美国的经济压力,A错误;苏联当时未与美国争夺经济霸主,B错误;布雷顿森林体系的形成,暂时结束了战前货币金融领域里的混乱局面,维持了战后世界货币体系的正常运转,对于苏联也是有利的,让渡国家利益错误,排除C。

3.C

【详解】根据材料“中国古代政府用户籍制度来稽查户口、征收赋税”“魏晋时期官府户籍登载的主要对象是自耕农”等信息,结合所学知识可知,中国古代政府用户籍制度来征收赋税、派遣徭役等,魏晋时期官府户籍登载的主要对象是自耕农,说明魏晋时期自耕农是官府赋役负担的主要承担者,C项正确;魏晋时期社会动荡,封建经济并不发达,排除A项;魏晋时期大量人口未纳入官府户籍,这不利于国家赋税的增加,排除B项;材料没有涉及耕作方式的改进,而且魏晋时期的赋税制度没有促进耕作方式的改进,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】根据材料信息可知,《采玉行》这首诗写了封建官府驱逼劳动人民在极其艰险的条件下采玉,以及这一残酷压迫所带给家人的凄惨和悲苦,官吏如此暴虐,人民这样遭难,只不过为了开采溪中碧玉, 以供皇宫内苑享乐生活的需要,这就反映出了封建统治者的荒淫和腐朽,可用来研究唐代的赋役制度和百姓生活状况,A项正确;材料未涉及官营手工业是否衰落,排除B项;材料没有社会习俗和区域经济发展的信息,排除C项;统治由盛转衰的直接原因是安史之乱,排除D项。故选A项。

5.B

【详解】根据题干及所学知识,“一概征银”使中国徭役制度由力役向货币替代转变的一次重大变革,使农民与国家的关系从人身依赖关系向物的依赖关系转化,这次转化使农民与国家的依赖关系降低,部分农民转化成自由劳动力,这一时期江南资本主义萌芽产生,商人群体壮大,这些都与明朝的赋役改革相关,B项正确;农民彻底摆脱对土地的束缚,说法过于绝对且不符合史实,排除A项;材料没有体现君主专制的内容,排除C项;土地经营权与所有权彻底分离发生在改革开放之后,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】根据材料“科敛之名凡数百”和《宜禾里手实》记载,当地民户出现大量逃亡现象,这是由于农民赋税项目繁多及均田制的破坏,各种税加重了民户的负担,农民只能选择逃亡,由此得当唐政府进行赋税改革具有必要性,D项正确;材料体现的是安史之乱后,唐代赋税给人民带来沉重的压力,并不是土地兼并,排除A项;材料中未涉及农业生产方式,排除B项;769年“安史之乱”已结束,且《宜禾里手实》本身已经说明政府对户籍进行了管理,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】根据材料可知,材料中三位诗人都描述了两税法给百姓带来的沉重负担,反映出两税法制度缺陷,现实困境,C项正确;材料描述的是两税法的影响,而其他三个选项描述的是两税法的内容,排除A、B、D项。故选C项。

8.D

【详解】根据题干及所学知识,隋朝建立后,统治者命州县官“大索貌阅”,重新核定户籍,唐承隋制,管理更严,户籍三年一造,这一措施的目的是为了通过户口的确认确保赋役的正牌,D项正确;完善基层治理体系是该政策的后果,排除A项;缓和社会的矛盾与材料所述内容不涉及,排除B项;加强对百姓的控制是结果而非目的,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】材料体现的是该经济学家认为在布雷顿森林体系下,黄金不能起到调节货币的流通作用,且兑换量受到美国黄金产量的限制及美国经济对各国货币的影响巨大,说明的是布雷顿森林体系存在严重的缺陷,D正确;美国通过布雷顿森林体系掌握了世界金融主导权,彰显了美国意愿,A排除;材料与美国的主导地位无关,B排除;C说法与材料无关,排除。故选D。

10.D

【详解】根据材料可知,唐朝政府对官民占田标准有明确规定,并严禁盗种公田,其主要目的是维系封建土地国有,保证均田制的顺利推行,D项正确;唐朝政府意在维系封建土地国有,而不是打击地方割据势力,排除A项;材料未体现唐朝政府灵活运用土地政策,排除B项;救助社会弱势群体不符合材料主旨,唐朝政府此举意在维系封建土地国有,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】根据材料“洪武时朝廷规定地方政府需以粮米资助、由官府佥派役力等方式为应举举人提供赶考路费......万历时福建规定新科举人每名旗扁贺礼等项银八两”及所学知识可得知政府对举人提供的路费资助方式由实物、役力到只有货币,反映了赋役制度的变化既一条鞭法的实行,A项正确;资助方式的变化不能表明选官制度的完善,排除B项;材料未涉及雇佣关系的出现既资本主义的萌发,排除C项;抑商政策的瓦解过于绝对,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】依据材料“正经界论”,再结合柳宗元“清查土地数量和贫富户口,切实按贫富差异纳税”可知有利于减轻农民的负担,D项正确;材料所示时间是唐中期之后,排除A项;租庸调制在唐初即实行,排除B项;土地兼并现象在材料中没有体现,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】从材料数来看,清朝户部新收银数在1851至1854年呈现下降的趋势,地方政府上缴的税款呈现减少的趋势,这主要和国内太平天国运动爆发及列强入侵有关,导致财政出现困难,D项正确;协定关税在一定程度上增加了政府的财政收入,排除A项;材料与地方收入增加无关,排除B项;C项是在武昌起义后,排除。故选D项。

【点睛】

14.A

【详解】材料体现的是税收制度由租调制转向租庸调制,其中输庸代役有利于保障农民的生产时间,也有利于政府放松对农民的人身控制,A项正确;藩镇割据的经济基础是小农经济,排除B项;材料与缓解土地兼并无关,排除C项;材料与缩小贫富分化差距无关,排除D项。故选A项。

【点睛】

15.D

【详解】根据材料“税轻费生—并税除费—杂派滋生—税轻费重—并税除费—杂派又起”可知是财税制度改革后出现的结果,小农经济社会农民不仅承担田赋,还要承担徭役和各种地方摊派,各种费的产生成为必然,故D项正确。税制改革成功与否对政治统治产生一定影响,但不能决定了历代封建王朝兴衰存亡,故A项错误。改革后出现费用高于税收情况,由此推知田赋不是一直占最主要的地位,故B项错误。政府改革认可杂派,杂派不一定是官员个人行为,故C项错误。

16.(1)利:两税法简化税收目录,扩大税收对象,增加政府收入,减轻了对农民人身的控制。

弊:政府放弃调节土地的经济管理职能,造成土地兼并成风,贫富分化严重。

(2)根基:封建土地制度。

(3)目的:解放和发展社会生产力,实现国家现代化,人民富裕,民族复兴。

成效:使农民有了生产自主权,生产积极性大大提高了;解放了农村生产力,促进了农村经济迅速发展;农村乡镇企业发展起来,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。

举措:建立社会主义市场经济体制。

【详解】(1)利:根据材料“自两税法推行”并结合所学知识得出简化税收目录、扩大税收对象、增加政府收入、减轻对农民人身控制 ;弊:根据材料“政府便一任民间农田之自由转移,失却为民制产的精神。结果自然引会引起土地兼并,贫富不平等”得出政府放弃调节土地的经济管理职能,造成土地兼并成风,贫富分化严重。

(2)根据材料“土地制度改革,是中国共产党领导中国人民从根本上摧毁中国封建制度根基的社会大变革”并结合所学知识得出封建制度的根基是封建土地制度。

(3)第一小问目的:根据材料“是决定中国命运的关键抉择……为什么要实行改革开放?……从人民生活水平来看,广大老百姓希望尽快发展经济,解决温饱问题,改变长期缺吃少穿的局面”并结合所学知识得出解放和发展社会生产力、实现国家现代化、人民富裕、民族复兴。第二小问成效:通过对比数据中“农业总产值”、“农村居民人均可支配收入(元)”并结合所学知识得出提高使农民有了生产自主权,生产积极性大大提高了;解放了农村生产力,促进了农村经济迅速发展;农村乡镇企业发展起来,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。第三小问举措:根据材料“20世纪九十年代,我国深化经济体制改革作出的重大举措”并结合所学知识得出1992年中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

17.(1)原因:社会安定;兵役徭役负担减轻;人口增加。影响:为经济重心南移奠定基础。

(2)两税法:唐中期(或780年)宰相杨炎主持的一次税制改革。每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,分夏、秋两次征收,取消租庸调和一切杂税、杂役。两税法增加了政府的财政收入,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(3)农业:明清时期,一些新的农作物品种输入中国,高产粮食作物玉米、甘薯的推广种植;经济作物品种繁多、种植广泛;农民兼营产品初级加工或相关副业。(任答一点)

手工业:出现新的经营方式——开设工场,使用自由雇佣劳动进行较大规模的生产。(任答一点)

商业:长途贩运和大额贸易发展;形成实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商;以经济功能为主的工商业市镇活跃。(任答一点)

【详解】(1)原因:根据材料“自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用、民不外劳”可知,社会安定;根据材料“役宽务简,氓庶(百姓)繁息”可知,兵役徭役负担减轻,人口增加。影响:根据所学知识可知,南朝时期江南地区的发展为经济重心南移奠定基础。

(2)两税法:根据材料“户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差……居人之税,秋夏两征之。其租庸调、杂徭悉省”可知,两税法是唐中期(或780年)宰相杨炎主持的一次税制改革。每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,分夏、秋两次征收,取消阻庸调和一切杂税、杂役。根据材料"天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷”可知,两税法增加了政府的财政收入,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(3)农业:根据图示可知,明清时期,一些新的农作物品种输入中国,高产粮食作物玉米、甘薯的推广种植;根据所学知识可知,明朝经济作物品种繁多、种植广泛;农民兼营产品初级加工或相关副业。手工业:根据材料,楷纺织业、丝织业、陶瓷业集中分布于长江中下游地区、说明明代出现新的经营方式——开设工场,据所学可知使用自由雇佣劳动进行较大规模的生产。商业:根据所学可知,明代长途和大额贸易发展:形成实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商;根据图中手工业分布情况可知,以经济功能为主的工商业市镇活跃。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理