选择性必修1 第5课 中国古代官员的选拔与管理 课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1 第5课 中国古代官员的选拔与管理 课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 38.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-13 17:43:19 | ||

图片预览

文档简介

第5课 中国古代官员的选拔与管理 课时作业

一、单选题

1.法国启蒙思想家伏尔泰曾称赞科举制时说:“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职……人们全然不可能设想一个比这更好的政府……”。科举制受推崇是因为它

A.追求公平公正与择优录用 B.体系严密推动社会进步

C.成为资产阶级的斗争武器 D.为政府提供了所有能吏

2.汉武帝时刺史的职权,有明确的规定,即“奉诏六条察州”,其中第一条就是“强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”。由此可见

A.中央政权加强对地方控制 B.推恩令后王国威胁未解除

C.宗法制恢复扰乱地方秩序 D.刺史制度有利于地方吏治

3.“王与马,共天下”生动反映了东晋政治的特色,与此相联系的制度是

A.血缘世袭制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

4.唐宣宗大中四年(公元850年),长沙人刘蜕成为当地第一个考中进士的学子,镇守荆南的魏国公崔铉特地赠他70万“破天荒”钱,这就是“破天荒”典故的来历。由此可见,当时长沙地区

A.经济文化发展相对落后 B.学子被特准参加科举

C.官僚政治取代贵族政治 D.社会价值取向被影响

5.科举制是中国古代重要的选官制度。据统计,整个唐朝共开科考试268次录取进士7448人,平均每榜28人;而宋代仅从宋太祖到宋仁宗间就开科考试48次录取进士7996人,平均每榜167人。造成此现象的主要原因是

A.北宋科举制的完善 B.北宋实行守内虚外

C.北宋强化君主专制 D.北宋调整用人方针

6.宋初,人事管理领域的改革主要是创设审官院。审官院取代了之前任命中下层京朝官的宰相府,并由皇帝直接控制。可见,宋代设置审官院的主要意图是

A.整顿吏治,稳定政局 B.削弱相权,加强皇权

C.考核官吏,防止腐败 D.选拔人才,巩固统治

7.假如你在东晋时期,下列哪种社会身份会严重制约你个人的政治发展

A.庶族富裕人家子弟 B.士族地主 C.军队将领 D.皇家外戚力量

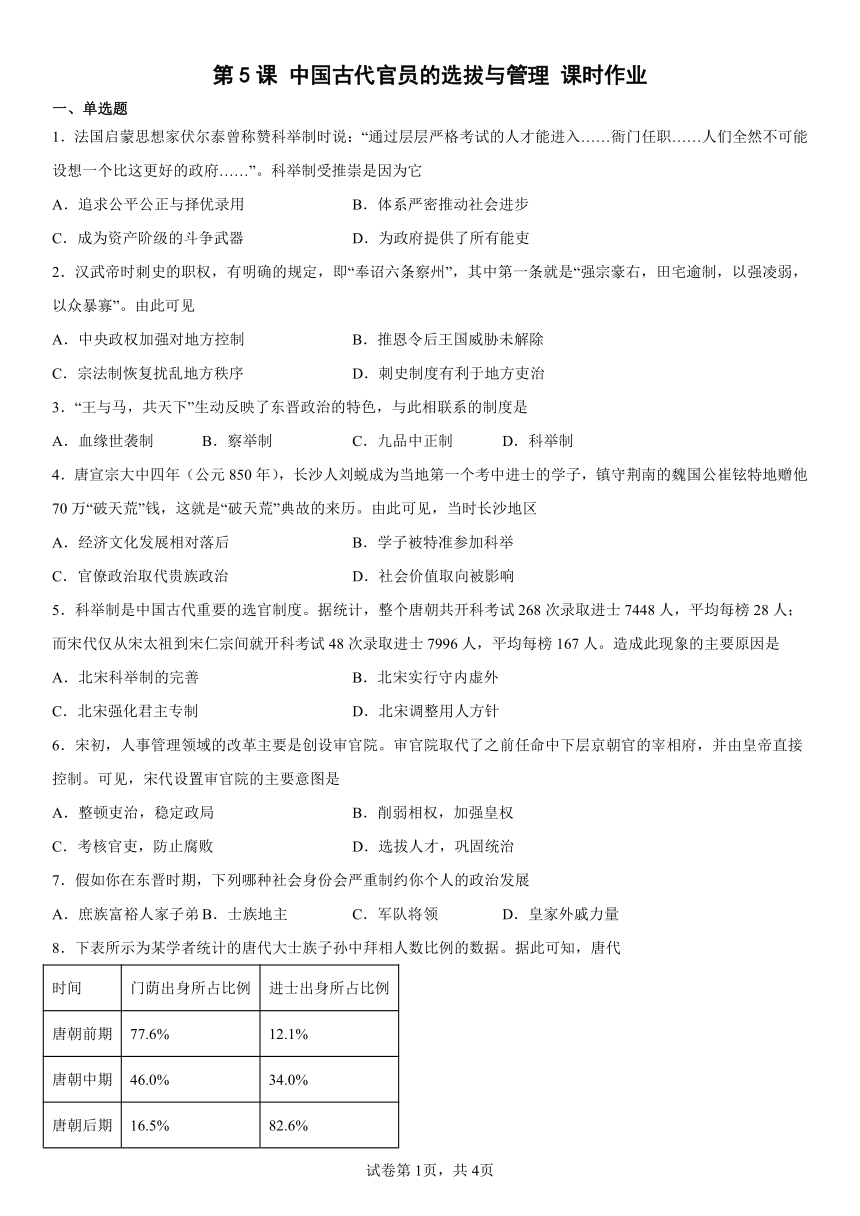

8.下表所示为某学者统计的唐代大士族子孙中拜相人数比例的数据。据此可知,唐代

时间 门荫出身所占比例 进士出身所占比例

唐朝前期 77.6% 12.1%

唐朝中期 46.0% 34.0%

唐朝后期 16.5% 82.6%

A.科举选官成为主流 B.门荫出身升迁渐难

C.世家大族走向没落 D.君主集权得到强化

9.汉武帝时期,以明文规定:凡丞相、列侯、刺史、守、相等推举的“贤良”、“孝廉”,经过考核,任以官职。又规定依人口的数量、按比例进行人才选举,取消了选举人才时财产的限制。这些做法

A.使官僚贵族垄断了人才选拔 B.扩大了西汉王朝的统治基础

C.推动了科举制度的逐渐完善 D.削弱了各阶层对财产的追求

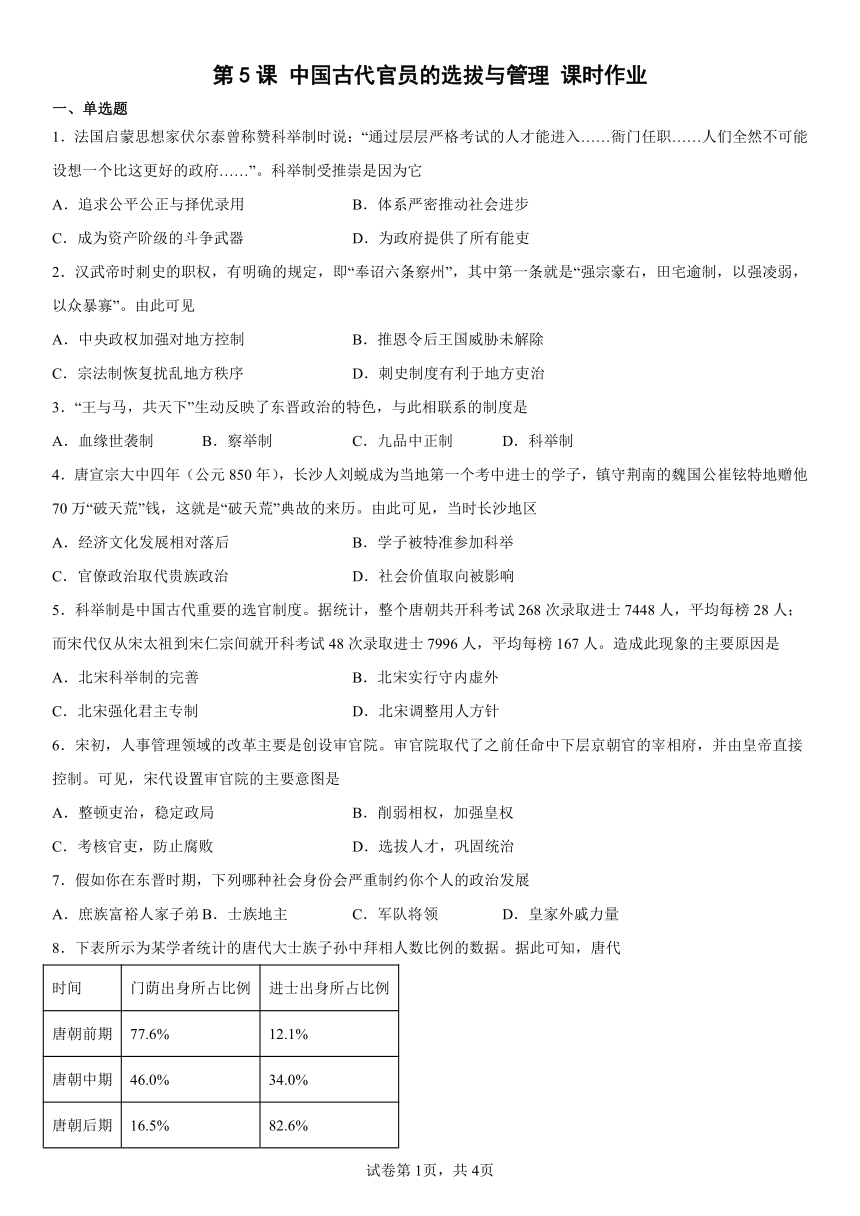

10.下表是唐代科举明经、进士两科的考试内容,据此可知,在唐代

唐代明经、进士两科的考试内容

初试 二试 三试

明经 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 口答诸经大义十条 答时务策三道

进士 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》每经帖十条 作诗、赋、文各一篇 作时务策五道

A.科举制成为选官的唯一方式 B.进士科更注重选拔具有才华和能力的人才

C.明经科完全脱离社会的实际 D.进士科考试对唐诗的繁荣起着决定性作用

11.据学者统计,从《晋书》到《唐书》等官修正史,列传中大量记载了家族谱系,而《宋史》以后历代正史的列传部分,多为高级官僚的履历,少有家族的叙述。发生这种变化的主要原因是

A.史书编撰体例的改变 B.中央集权的不断加强

C.重文轻武政策的推行 D.官员选拔方式的变化

12.《选举·历代制》云:“北齐选举,多沿后魏之制,凡州县皆置中正.其课试之法,中书策秀才,集书策贡士,考功郎中策廉良.”笔试中,字有脱误者、书有滥劣者、文理孟浪者,分别给予呼起立席后、饮墨水一升、夺席脱容刀的惩罚.这说明北齐的选官制

A.进一步改良了科举取士制 B.一定程度遏制了门阀政治

C.严格规定了考试实施程序 D.彻底废除了九品中正制度

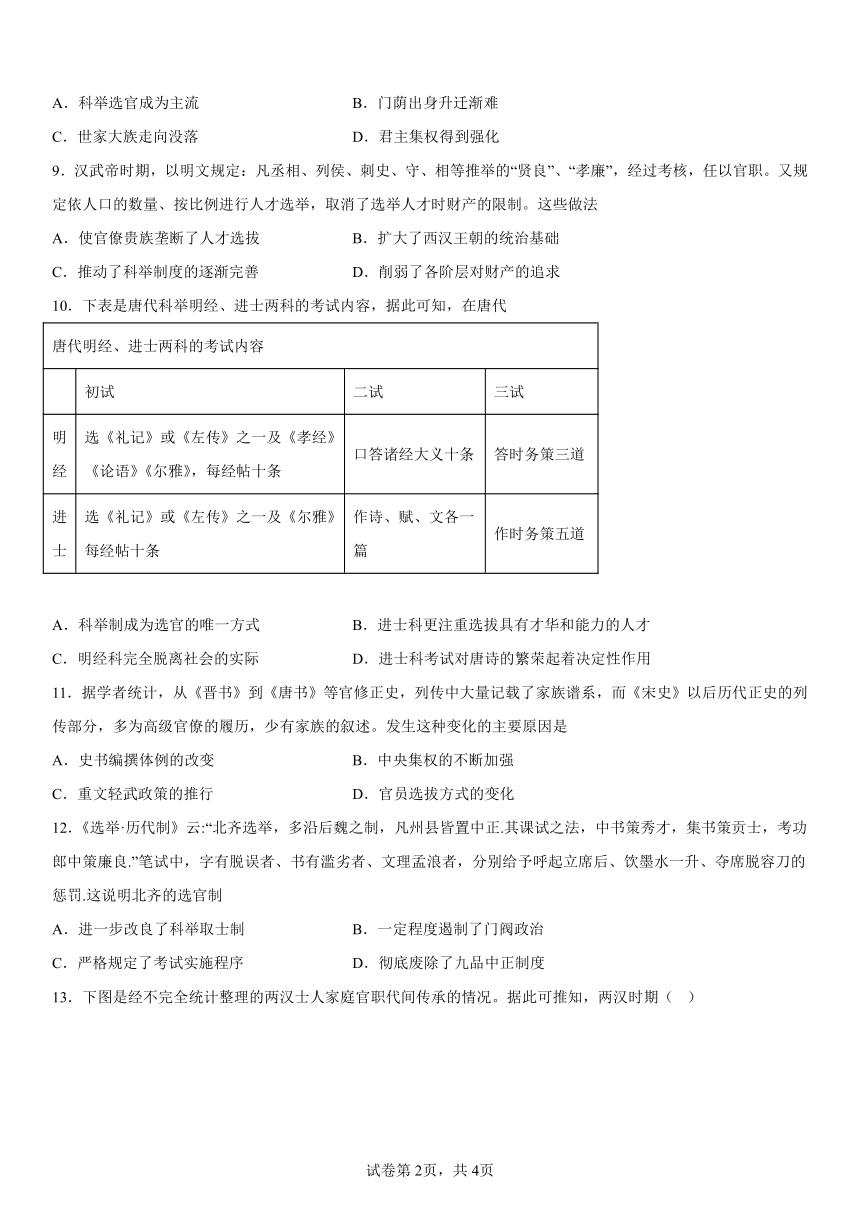

13.下图是经不完全统计整理的两汉士人家庭官职代间传承的情况。据此可推知,两汉时期( )

A.职官阶层属性划分明显 B.官职世袭制开始被打破

C.家世背景影响社会流动 D.官员执政能力不断降低

14.东汉以来,这种“教育权势财富”的循环占有.越来越多地围绕“族”而展开了。士人官僚在汉晋间发展为士族门阀,“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。这反映了

A.世家大族逐渐走向没落 B.儒学用来规范君臣关系

C.士族阶层已经基本固化 D.考试选官制度初露端倪

15.有学者称隋唐开始的科举制造就了封建社会的"平民政治"。这主要是肯定了科举制在一定程度上

A.保证了官员来源于社会基层 B.扩大了封建王朝的统治基础

C.使官僚政治取代了贵族政治 D.有利于社会重学风气的形成

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一

清代选官,视科举为“正途”。洋务运动开展后,朝廷对选官制度作了一些变通。第一是准许新式学堂毕业生经考试录用为官员,如北京同文馆的学生在完成学业后,由总理衙门主持大考,分授九品至七品官职。第二是选拔归国留学生入仕为官,洋务运动中派遣到美国留学的幼童和到欧洲留学的福州船政学堂学生,学成归国后不少人都被授予官职。第三是开设“经济特科”,1898年初,朝廷颁行贵州学政严修《奏请设经济专科拆》,正式设立内政、外交、理财、经武、格物、考工等六门科目,于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才。

——摘编自徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

材料二

当中国社会进入从传统向现代的转型时期,科举制恰恰成了新旧经济、政治、文化三对矛盾的焦点,因而成了社会转型的一个综合性障碍。鸦片战争后随着国运日趋乖蹇,科举制也步入日暮途穷之境了。到戊戌维新至清末新政的几年里,在舆论频频抨击、权臣屡屡奏请之下,经朝廷进退反复、踌躇再三,这项制度终于被一纸诏书彻底注销。1905年9月2日清廷颁诏,谕令自次年起停止科举考试,从隋朝以来绵延了1300年的科举取士制度至此被划上了句号。

——整理自《科举制废除利弊之再思考》

(1)根据材料一、二,指出晚清选官制度的变化,并分析原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳晚清选官制度变化对中国近代社会转型的影响。

17.阅读下列材料,请回答问题

材料一 中华文明的主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征。(成吉思汗远征时还没有进入中华文明的主体部位)农耕文明依靠的是春耕秋收,精耕细作,强调的是“父母在,不远游”,讲究聚族而居,代代相传。

——余秋雨的演讲

材料二 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性质,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料三 1587年“并无大事可叙”。学者黄仁宇却从此年入手,剖析明中后期社会,写成《万历十五年》。该著作涉及的重要人物有:时年24岁的万历皇帝。他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制,后来创造了近30年不上朝的专制主义君主制史上的“荒诞奇迹”;已经去世5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线,却把内阁政治演绎得有声有色;这年去世的名将戚继光。他曾在浙闽粤沿海大败倭寇,保卫了东南海防;在内地已成功定居4年多的西方传教士利玛窦。他从欧洲出发,经过葡萄牙占领的澳门,活跃于广东一带。

(1)根据材料一及所学知识,概括中华文明“不主张远征”的主要原因。简要分析这种特征对中华文明带来的影响。

(2)根据材料二及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。

(3)根据材料三,联系所学知识,简述明朝中后期的政治形态,并分析造成政治日益黑暗的重要原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】据材料“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职……人们全然不可能设想一个比这更好的政府……”并结合所学可知,科举制依据考试成绩选择人才为官,体现了公平、公正客观的原则因此备受推崇,A正确;材料没有涉及科举制的体系严密,故B与材料无关;材料体现的是伏尔泰对科举制的评价,而没有体现是资产阶级的斗争武器,C错误;D绝对化,排除。

2.A

【详解】汉武帝时刺史职责“奉诏六条察州”第一条是针对地方豪强势力的,即限制地方豪强大族兼并土地,反对其横行乡里,以防地方豪强势力做大,通过打击限制地方豪强势力,控制,故A项正确;材料所述的监察对象是地方豪强势力,并未提及王国势力,故B项错误:C项,秦汉以后的地方豪强势力的膨胀并非是先秦宗法制的恢复,只是受宗法制的影响而已,故C项错误;材料只提及了豪强势力问题,不能得出吏治好坏结论,故D项错误。

3.C

【详解】结合所学知识可知,东晋时期政治的典型特征是门阀政治,其中九品中正制是维护门阀政治的工具,C项正确;世袭制是先秦时期的选官制度,排除A项;察举制是两汉时期的选官制度,排除B项;科举制是隋唐以后至清朝时期的选官制度,排除D项。故选C项。

【点睛】

4.A

【详解】经济是基础,隋朝已经科举取士,长沙地区直到唐宣宗时方才“破天荒”的有学子刘蜕考中进士,这是当地经济文化相对落后造成的,故选择A项;科举制从开始就对全国学子开放,排除B项;官僚政治取代贵族政治的重要标志是郡县制的推行,C项错误;社会价值取向在材料中体现不出来,排除D项。

5.D

【详解】根据材料可知,与唐代相比,宋代科举录取人数大增,这说明宋代调整了用人方针,结合所学知识可知,宋代实行重文轻武,因此扩大科举录取人数,D正确;录取人数增加不等于制度完善,排除A;守内虚外和科举制无关,排除B;北宋强化君主专制的手段是实行二府三司制度,排除C。

6.B

【详解】由材料中“取代了之前任命中下层京朝官的宰相府,并由皇帝直接控制”可知,审官院的设置削弱了宰相权力,加强了皇权,故选B项;材料未提及吏治情况,A项错误;审官院是考核官吏的机构,但“防止腐败”在材料中体现不出,排除C项;D项与材料信息不符。

7.A

【详解】根据所学知识可得,东晋时期,选官制度为九品中正制,高门士族把持政权,形成了特殊的社会阶层,成为东晋政权的主要支柱,而庶族富裕人家子弟却被排斥在政治之外,A项符合题意;士族地主正是把持政权阶层,不符合题意,排除B项;军队将领比庶族要好一些,不符合题意,排除C项;皇家外戚力量比庶族要好一些,不符合题意,排除D项。故选A项。

【点睛】

8.B

【详解】“门荫出身所占比例”一直在下降,“进士出身所占比例”一直在上升,可见,门荫出身者升迁越来越难了,故B项正确;“唐代大士族子孙中拜相人数比例”,强调的是“拜相人数”,而不是所有官员的数据,无法说明“科举选官成为主流”,故A项错误;进士出身者也有可能出身于世家大族,故“进士出身所占比例”无法体现世家大族走向没落,C项错误;门荫和进士等数据无法体现君权的强弱,故D项错误。

9.B

【详解】根据“取消了选举人才时财产的限制”可知这降低了人才选拔的门槛,能够扩大人才选拔的范围,从而扩大了西汉王朝的统治基础,故选B;这些做法不利于官僚贵族对人才选拔的垄断,排除A;科举制到隋唐时期才出现,排除C;D项与题意无关,说法不符合史实,排除D。

10.B

【详解】据材料可知,唐代科举明经考试在初试、二试都注重儒家经义,而进士科虽然在一试也注重儒家经典,但二试作诗、赋文各一篇、三试时作时务策五道,这说明进士科更注重选拔具有才华和能力的人才,B正确;材料未说明选官是唯一方式,A错误;材料涉及的明经、进士两科的考试内容,未对其做评价,故C、D错误。

11.D

【详解】根据所学知识可知,魏晋南北朝时期,门阀士族势力强大,操纵政治;隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门门第观念仍然十分流行。到宋朝,由于科举制度的完善,大批出身于平民家庭的士人进入政坛,官居高位,给政治增添了活力,故史书中有关《列传》部分关注的对象也发生了变化,D项正确;官修正史的体例为纪传体,没有改变,排除A项;材料没有涉及中央集权的加强,排除B项;C项不是主要原因,排除C项。故选D项。

【点睛】

12.B

【详解】根据材料可知,北齐沿用了北魏的九品中正制作为选官制,州县皆设置中正,被举荐者名为秀才、贡士,廉良,他们还要经过一定的考试程序,在朝堂分别由中书、集书省及吏部考功司分别策试;笔试中,对于字有脱误者、书有滥劣者、文理孟浪者,分别给予呼起立席后、饮墨水一升、夺席脱容刀的惩罚。这有利于选拔真才实学,在一定程度上遏制了门阀政治,故B项正确;科举制产生于隋朝,故A项错误;材料除了对考试程序有一定的规定外,还规定了处罚办法,所以C项表述不全面,故C项错误;“彻底废除了九品中正制度”说法过于绝对,故D项错误。

13.C

【详解】根据材料可知,两代连续为官的比例下降,三代和四代及以上连续为官的比例上升,说明家世背景影响官员任命,进而影响社会流动,C项正确;职官阶层属性划分在材料中未体现,排除A项;两汉官员依靠察举制选拔,未体现官职世袭制,排除B项;材料未体现官员执政能力,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】材料反映的是东汉以来的士族门阀制度,把握了国家的政权,使社会阶层固化,故C正确;此时正是世家大族兴盛的时期,排除A;材料没有体现儒学的作用,排除B;材料与考试无关,排除D。

15.B

【详解】根据所学,科举制的推行使更多的人参加考试,扩大了统治基础,B项正确;A项太绝对,官员并不都能保证来源于基层,排除A;C项是在秦汉时期,排除C;D项与材料主旨无关,排除。

16.(1)变化:从以科举为主要选拔途径发展为科举考试和新的选拔方式相结合,再到废除科举制。原因:科举制不能满足洋务运动对新式人才的需求;向现代社会转型,科举制成为障碍;西方民主思想的传播;社会舆论的抨击及权臣的奏请对清政府有很大触动。

(2)影响:培养出了一批更加适合社会发展需要的新式人才;客观上推动了西学的进一步传播;一定程度上起到思想解放的作用。

【详解】试题分析:(1)根据材料一提到,清代选官,视科举为“正途”。洋务运动开展后,朝廷对选官制度作了一些变通。第一是准许新式学堂毕业生经考试录用为官员……第二是选拔归国留学生入仕为官,……第三是开设“经济特科”,据材料二提到,1905年9月2日清廷颁诏,谕令自次年起停止科举考试,从隋朝以来绵延了1300年的科举取士制度至此被划上了句号。结合所学知识即可指出晚清选官制度的变化。再结合所学知识即可分析原因:科举制不能满足洋务运动对新式人才的需求;向现代社会转型,科举制成为障碍;西方民主思想的传播。

(2)根据材料一提到,洋务运动中派遣到美国留学的幼童和到欧洲留学的福州船政学堂学生,学成归国后不少人都被授予官职……于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才,据材料二提到,到戍戌维新至清末新政的几年里,在舆论频频抨击,并结合所学知识即可归纳晚清选官制度变化对中国近代社会转型的影响:培养出了一批更加适合社会发展需要的新式人才;客观上推动了西学的进一步传播;一定程度上起到思想解放的作用。

考点:历史上重大改革回眸·晚清选官制度的变化·原因 影响

17.(1)原因:精耕细作的农耕经济,使中华民族不对外扩张也能生存和发展;宗法观念及儒家传统文化的影响;中央集权的形成;封闭的大陆环境。

影响:形成了稳定统一的政治,繁荣的经济、文化;使中华文明源远流长,从没有中断;造成闭塞,缺少交流。

(2)政治结构:三公九卿制向三省六部制转变(或从贵族制度向官僚制度转变)。

经济格局:经济重心由北方转移到南方。选官制度:由察举制向科举制转变。

(3)君主专制制度进一步加强。

内阁是皇帝处理国政的助理机构,但不能正式统率六部百司;内阁官员的权势和地位逐渐提高。皇帝离不开内阁,但又以司礼监太监予以牵制;宦官参政,妨碍阁权,甚至控制内阁,导致政治日益黑暗。

【详解】(1)原因:根据材料“中华文明的主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征”可知,精耕细作的农耕经济,使中华民族不对外扩张也能生存和发展;从文化角度分析,宗法观念及儒家传统文化的影响;从政治角度分析,古代中国中央集权的形成;从地理环境分析,中国处于封闭的大陆环境。影响:根据所学知识可知,不远征的特征形成了稳定统一的政治,繁荣的经济、文化;使中华文明源远流长,从没有中断;从局限性分析,这一特征使得古代中国造成闭塞,缺少交流。

(2)政治结构:根据所学知识可知,隋唐时期,在政治上由三公九卿制向三省六部制转变(或从贵族制度向官僚制度转变)。经济格局:在经济方面,经济重心由北方转移到南方。选官制度:根据所学知识可知,由察举制向科举制转变。

(3)政治形态:根据所学知识可知,明中后期,君主专制制度进一步加强。根据材料“已经去世5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线”并所学知识可知,内阁是皇帝处理国政的助理机构,但不能正式统率六部百司;根据所学知识可知,内阁官员的权势和地位逐渐提高。根据材料“他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制”可知,皇帝离不开内阁,但又以司礼监太监予以牵制;宦官参政,妨碍阁权,甚至控制内阁,导致政治日益黑暗。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.法国启蒙思想家伏尔泰曾称赞科举制时说:“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职……人们全然不可能设想一个比这更好的政府……”。科举制受推崇是因为它

A.追求公平公正与择优录用 B.体系严密推动社会进步

C.成为资产阶级的斗争武器 D.为政府提供了所有能吏

2.汉武帝时刺史的职权,有明确的规定,即“奉诏六条察州”,其中第一条就是“强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”。由此可见

A.中央政权加强对地方控制 B.推恩令后王国威胁未解除

C.宗法制恢复扰乱地方秩序 D.刺史制度有利于地方吏治

3.“王与马,共天下”生动反映了东晋政治的特色,与此相联系的制度是

A.血缘世袭制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

4.唐宣宗大中四年(公元850年),长沙人刘蜕成为当地第一个考中进士的学子,镇守荆南的魏国公崔铉特地赠他70万“破天荒”钱,这就是“破天荒”典故的来历。由此可见,当时长沙地区

A.经济文化发展相对落后 B.学子被特准参加科举

C.官僚政治取代贵族政治 D.社会价值取向被影响

5.科举制是中国古代重要的选官制度。据统计,整个唐朝共开科考试268次录取进士7448人,平均每榜28人;而宋代仅从宋太祖到宋仁宗间就开科考试48次录取进士7996人,平均每榜167人。造成此现象的主要原因是

A.北宋科举制的完善 B.北宋实行守内虚外

C.北宋强化君主专制 D.北宋调整用人方针

6.宋初,人事管理领域的改革主要是创设审官院。审官院取代了之前任命中下层京朝官的宰相府,并由皇帝直接控制。可见,宋代设置审官院的主要意图是

A.整顿吏治,稳定政局 B.削弱相权,加强皇权

C.考核官吏,防止腐败 D.选拔人才,巩固统治

7.假如你在东晋时期,下列哪种社会身份会严重制约你个人的政治发展

A.庶族富裕人家子弟 B.士族地主 C.军队将领 D.皇家外戚力量

8.下表所示为某学者统计的唐代大士族子孙中拜相人数比例的数据。据此可知,唐代

时间 门荫出身所占比例 进士出身所占比例

唐朝前期 77.6% 12.1%

唐朝中期 46.0% 34.0%

唐朝后期 16.5% 82.6%

A.科举选官成为主流 B.门荫出身升迁渐难

C.世家大族走向没落 D.君主集权得到强化

9.汉武帝时期,以明文规定:凡丞相、列侯、刺史、守、相等推举的“贤良”、“孝廉”,经过考核,任以官职。又规定依人口的数量、按比例进行人才选举,取消了选举人才时财产的限制。这些做法

A.使官僚贵族垄断了人才选拔 B.扩大了西汉王朝的统治基础

C.推动了科举制度的逐渐完善 D.削弱了各阶层对财产的追求

10.下表是唐代科举明经、进士两科的考试内容,据此可知,在唐代

唐代明经、进士两科的考试内容

初试 二试 三试

明经 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 口答诸经大义十条 答时务策三道

进士 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》每经帖十条 作诗、赋、文各一篇 作时务策五道

A.科举制成为选官的唯一方式 B.进士科更注重选拔具有才华和能力的人才

C.明经科完全脱离社会的实际 D.进士科考试对唐诗的繁荣起着决定性作用

11.据学者统计,从《晋书》到《唐书》等官修正史,列传中大量记载了家族谱系,而《宋史》以后历代正史的列传部分,多为高级官僚的履历,少有家族的叙述。发生这种变化的主要原因是

A.史书编撰体例的改变 B.中央集权的不断加强

C.重文轻武政策的推行 D.官员选拔方式的变化

12.《选举·历代制》云:“北齐选举,多沿后魏之制,凡州县皆置中正.其课试之法,中书策秀才,集书策贡士,考功郎中策廉良.”笔试中,字有脱误者、书有滥劣者、文理孟浪者,分别给予呼起立席后、饮墨水一升、夺席脱容刀的惩罚.这说明北齐的选官制

A.进一步改良了科举取士制 B.一定程度遏制了门阀政治

C.严格规定了考试实施程序 D.彻底废除了九品中正制度

13.下图是经不完全统计整理的两汉士人家庭官职代间传承的情况。据此可推知,两汉时期( )

A.职官阶层属性划分明显 B.官职世袭制开始被打破

C.家世背景影响社会流动 D.官员执政能力不断降低

14.东汉以来,这种“教育权势财富”的循环占有.越来越多地围绕“族”而展开了。士人官僚在汉晋间发展为士族门阀,“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。这反映了

A.世家大族逐渐走向没落 B.儒学用来规范君臣关系

C.士族阶层已经基本固化 D.考试选官制度初露端倪

15.有学者称隋唐开始的科举制造就了封建社会的"平民政治"。这主要是肯定了科举制在一定程度上

A.保证了官员来源于社会基层 B.扩大了封建王朝的统治基础

C.使官僚政治取代了贵族政治 D.有利于社会重学风气的形成

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一

清代选官,视科举为“正途”。洋务运动开展后,朝廷对选官制度作了一些变通。第一是准许新式学堂毕业生经考试录用为官员,如北京同文馆的学生在完成学业后,由总理衙门主持大考,分授九品至七品官职。第二是选拔归国留学生入仕为官,洋务运动中派遣到美国留学的幼童和到欧洲留学的福州船政学堂学生,学成归国后不少人都被授予官职。第三是开设“经济特科”,1898年初,朝廷颁行贵州学政严修《奏请设经济专科拆》,正式设立内政、外交、理财、经武、格物、考工等六门科目,于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才。

——摘编自徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

材料二

当中国社会进入从传统向现代的转型时期,科举制恰恰成了新旧经济、政治、文化三对矛盾的焦点,因而成了社会转型的一个综合性障碍。鸦片战争后随着国运日趋乖蹇,科举制也步入日暮途穷之境了。到戊戌维新至清末新政的几年里,在舆论频频抨击、权臣屡屡奏请之下,经朝廷进退反复、踌躇再三,这项制度终于被一纸诏书彻底注销。1905年9月2日清廷颁诏,谕令自次年起停止科举考试,从隋朝以来绵延了1300年的科举取士制度至此被划上了句号。

——整理自《科举制废除利弊之再思考》

(1)根据材料一、二,指出晚清选官制度的变化,并分析原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳晚清选官制度变化对中国近代社会转型的影响。

17.阅读下列材料,请回答问题

材料一 中华文明的主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征。(成吉思汗远征时还没有进入中华文明的主体部位)农耕文明依靠的是春耕秋收,精耕细作,强调的是“父母在,不远游”,讲究聚族而居,代代相传。

——余秋雨的演讲

材料二 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性质,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料三 1587年“并无大事可叙”。学者黄仁宇却从此年入手,剖析明中后期社会,写成《万历十五年》。该著作涉及的重要人物有:时年24岁的万历皇帝。他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制,后来创造了近30年不上朝的专制主义君主制史上的“荒诞奇迹”;已经去世5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线,却把内阁政治演绎得有声有色;这年去世的名将戚继光。他曾在浙闽粤沿海大败倭寇,保卫了东南海防;在内地已成功定居4年多的西方传教士利玛窦。他从欧洲出发,经过葡萄牙占领的澳门,活跃于广东一带。

(1)根据材料一及所学知识,概括中华文明“不主张远征”的主要原因。简要分析这种特征对中华文明带来的影响。

(2)根据材料二及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。

(3)根据材料三,联系所学知识,简述明朝中后期的政治形态,并分析造成政治日益黑暗的重要原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】据材料“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职……人们全然不可能设想一个比这更好的政府……”并结合所学可知,科举制依据考试成绩选择人才为官,体现了公平、公正客观的原则因此备受推崇,A正确;材料没有涉及科举制的体系严密,故B与材料无关;材料体现的是伏尔泰对科举制的评价,而没有体现是资产阶级的斗争武器,C错误;D绝对化,排除。

2.A

【详解】汉武帝时刺史职责“奉诏六条察州”第一条是针对地方豪强势力的,即限制地方豪强大族兼并土地,反对其横行乡里,以防地方豪强势力做大,通过打击限制地方豪强势力,控制,故A项正确;材料所述的监察对象是地方豪强势力,并未提及王国势力,故B项错误:C项,秦汉以后的地方豪强势力的膨胀并非是先秦宗法制的恢复,只是受宗法制的影响而已,故C项错误;材料只提及了豪强势力问题,不能得出吏治好坏结论,故D项错误。

3.C

【详解】结合所学知识可知,东晋时期政治的典型特征是门阀政治,其中九品中正制是维护门阀政治的工具,C项正确;世袭制是先秦时期的选官制度,排除A项;察举制是两汉时期的选官制度,排除B项;科举制是隋唐以后至清朝时期的选官制度,排除D项。故选C项。

【点睛】

4.A

【详解】经济是基础,隋朝已经科举取士,长沙地区直到唐宣宗时方才“破天荒”的有学子刘蜕考中进士,这是当地经济文化相对落后造成的,故选择A项;科举制从开始就对全国学子开放,排除B项;官僚政治取代贵族政治的重要标志是郡县制的推行,C项错误;社会价值取向在材料中体现不出来,排除D项。

5.D

【详解】根据材料可知,与唐代相比,宋代科举录取人数大增,这说明宋代调整了用人方针,结合所学知识可知,宋代实行重文轻武,因此扩大科举录取人数,D正确;录取人数增加不等于制度完善,排除A;守内虚外和科举制无关,排除B;北宋强化君主专制的手段是实行二府三司制度,排除C。

6.B

【详解】由材料中“取代了之前任命中下层京朝官的宰相府,并由皇帝直接控制”可知,审官院的设置削弱了宰相权力,加强了皇权,故选B项;材料未提及吏治情况,A项错误;审官院是考核官吏的机构,但“防止腐败”在材料中体现不出,排除C项;D项与材料信息不符。

7.A

【详解】根据所学知识可得,东晋时期,选官制度为九品中正制,高门士族把持政权,形成了特殊的社会阶层,成为东晋政权的主要支柱,而庶族富裕人家子弟却被排斥在政治之外,A项符合题意;士族地主正是把持政权阶层,不符合题意,排除B项;军队将领比庶族要好一些,不符合题意,排除C项;皇家外戚力量比庶族要好一些,不符合题意,排除D项。故选A项。

【点睛】

8.B

【详解】“门荫出身所占比例”一直在下降,“进士出身所占比例”一直在上升,可见,门荫出身者升迁越来越难了,故B项正确;“唐代大士族子孙中拜相人数比例”,强调的是“拜相人数”,而不是所有官员的数据,无法说明“科举选官成为主流”,故A项错误;进士出身者也有可能出身于世家大族,故“进士出身所占比例”无法体现世家大族走向没落,C项错误;门荫和进士等数据无法体现君权的强弱,故D项错误。

9.B

【详解】根据“取消了选举人才时财产的限制”可知这降低了人才选拔的门槛,能够扩大人才选拔的范围,从而扩大了西汉王朝的统治基础,故选B;这些做法不利于官僚贵族对人才选拔的垄断,排除A;科举制到隋唐时期才出现,排除C;D项与题意无关,说法不符合史实,排除D。

10.B

【详解】据材料可知,唐代科举明经考试在初试、二试都注重儒家经义,而进士科虽然在一试也注重儒家经典,但二试作诗、赋文各一篇、三试时作时务策五道,这说明进士科更注重选拔具有才华和能力的人才,B正确;材料未说明选官是唯一方式,A错误;材料涉及的明经、进士两科的考试内容,未对其做评价,故C、D错误。

11.D

【详解】根据所学知识可知,魏晋南北朝时期,门阀士族势力强大,操纵政治;隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门门第观念仍然十分流行。到宋朝,由于科举制度的完善,大批出身于平民家庭的士人进入政坛,官居高位,给政治增添了活力,故史书中有关《列传》部分关注的对象也发生了变化,D项正确;官修正史的体例为纪传体,没有改变,排除A项;材料没有涉及中央集权的加强,排除B项;C项不是主要原因,排除C项。故选D项。

【点睛】

12.B

【详解】根据材料可知,北齐沿用了北魏的九品中正制作为选官制,州县皆设置中正,被举荐者名为秀才、贡士,廉良,他们还要经过一定的考试程序,在朝堂分别由中书、集书省及吏部考功司分别策试;笔试中,对于字有脱误者、书有滥劣者、文理孟浪者,分别给予呼起立席后、饮墨水一升、夺席脱容刀的惩罚。这有利于选拔真才实学,在一定程度上遏制了门阀政治,故B项正确;科举制产生于隋朝,故A项错误;材料除了对考试程序有一定的规定外,还规定了处罚办法,所以C项表述不全面,故C项错误;“彻底废除了九品中正制度”说法过于绝对,故D项错误。

13.C

【详解】根据材料可知,两代连续为官的比例下降,三代和四代及以上连续为官的比例上升,说明家世背景影响官员任命,进而影响社会流动,C项正确;职官阶层属性划分在材料中未体现,排除A项;两汉官员依靠察举制选拔,未体现官职世袭制,排除B项;材料未体现官员执政能力,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】材料反映的是东汉以来的士族门阀制度,把握了国家的政权,使社会阶层固化,故C正确;此时正是世家大族兴盛的时期,排除A;材料没有体现儒学的作用,排除B;材料与考试无关,排除D。

15.B

【详解】根据所学,科举制的推行使更多的人参加考试,扩大了统治基础,B项正确;A项太绝对,官员并不都能保证来源于基层,排除A;C项是在秦汉时期,排除C;D项与材料主旨无关,排除。

16.(1)变化:从以科举为主要选拔途径发展为科举考试和新的选拔方式相结合,再到废除科举制。原因:科举制不能满足洋务运动对新式人才的需求;向现代社会转型,科举制成为障碍;西方民主思想的传播;社会舆论的抨击及权臣的奏请对清政府有很大触动。

(2)影响:培养出了一批更加适合社会发展需要的新式人才;客观上推动了西学的进一步传播;一定程度上起到思想解放的作用。

【详解】试题分析:(1)根据材料一提到,清代选官,视科举为“正途”。洋务运动开展后,朝廷对选官制度作了一些变通。第一是准许新式学堂毕业生经考试录用为官员……第二是选拔归国留学生入仕为官,……第三是开设“经济特科”,据材料二提到,1905年9月2日清廷颁诏,谕令自次年起停止科举考试,从隋朝以来绵延了1300年的科举取士制度至此被划上了句号。结合所学知识即可指出晚清选官制度的变化。再结合所学知识即可分析原因:科举制不能满足洋务运动对新式人才的需求;向现代社会转型,科举制成为障碍;西方民主思想的传播。

(2)根据材料一提到,洋务运动中派遣到美国留学的幼童和到欧洲留学的福州船政学堂学生,学成归国后不少人都被授予官职……于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才,据材料二提到,到戍戌维新至清末新政的几年里,在舆论频频抨击,并结合所学知识即可归纳晚清选官制度变化对中国近代社会转型的影响:培养出了一批更加适合社会发展需要的新式人才;客观上推动了西学的进一步传播;一定程度上起到思想解放的作用。

考点:历史上重大改革回眸·晚清选官制度的变化·原因 影响

17.(1)原因:精耕细作的农耕经济,使中华民族不对外扩张也能生存和发展;宗法观念及儒家传统文化的影响;中央集权的形成;封闭的大陆环境。

影响:形成了稳定统一的政治,繁荣的经济、文化;使中华文明源远流长,从没有中断;造成闭塞,缺少交流。

(2)政治结构:三公九卿制向三省六部制转变(或从贵族制度向官僚制度转变)。

经济格局:经济重心由北方转移到南方。选官制度:由察举制向科举制转变。

(3)君主专制制度进一步加强。

内阁是皇帝处理国政的助理机构,但不能正式统率六部百司;内阁官员的权势和地位逐渐提高。皇帝离不开内阁,但又以司礼监太监予以牵制;宦官参政,妨碍阁权,甚至控制内阁,导致政治日益黑暗。

【详解】(1)原因:根据材料“中华文明的主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征”可知,精耕细作的农耕经济,使中华民族不对外扩张也能生存和发展;从文化角度分析,宗法观念及儒家传统文化的影响;从政治角度分析,古代中国中央集权的形成;从地理环境分析,中国处于封闭的大陆环境。影响:根据所学知识可知,不远征的特征形成了稳定统一的政治,繁荣的经济、文化;使中华文明源远流长,从没有中断;从局限性分析,这一特征使得古代中国造成闭塞,缺少交流。

(2)政治结构:根据所学知识可知,隋唐时期,在政治上由三公九卿制向三省六部制转变(或从贵族制度向官僚制度转变)。经济格局:在经济方面,经济重心由北方转移到南方。选官制度:根据所学知识可知,由察举制向科举制转变。

(3)政治形态:根据所学知识可知,明中后期,君主专制制度进一步加强。根据材料“已经去世5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线”并所学知识可知,内阁是皇帝处理国政的助理机构,但不能正式统率六部百司;根据所学知识可知,内阁官员的权势和地位逐渐提高。根据材料“他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制”可知,皇帝离不开内阁,但又以司礼监太监予以牵制;宦官参政,妨碍阁权,甚至控制内阁,导致政治日益黑暗。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理