选择性必修1第8课 中国古代的法治与教化 课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第8课 中国古代的法治与教化 课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-13 17:44:41 | ||

图片预览

文档简介

第8课 中国古代的法治与教化 课时作业

一、单选题

1.清朝规定:死刑复核经地方秋审和京师朝审,再报皇帝批准,原则是“情有可原,即开生路”,很大程度上杜绝了历史上曾经有过的君主随意杀人的现象。这表明,清朝

A.君主专制进一步加强 B.执法的人情因素增强

C.用法治约束君主滥刑 D.对生死判决十分审慎

2.清史学家王钟瀚指出“有清一代,凡十三朝,历二百六十有七载,不可谓不久者矣;然细推其所以维系之故,除刑律外,厥为则例。大抵每一衙门,皆有则例,俾内外知所适从。”这侧面反映出清代( )

A.专制主义达到顶峰 B.中央集权趋于完备

C.则例编撰成就突出 D.律令使用范围扩大

3.唐律以丧服礼中的五服作为量刑定罪的重要参考标准.将亲属关系由近及远分为五等。犯罪连坐,先亲后疏。亲属间犯罪,虽行为相同,面视其亲疏关系量刑大异。这说明唐律

A.注重维护社会等级秩序 B.总结了前代法律的实践经验

C.深受儒家宗法伦理影响 D.体现了量刑定罪的公正原则

4.法和律自古以来就不同。夏、商、西周直至春秋时期称法律为刑;春秋战国之际,改称法律为法;商鞅变法时进一步改法为律。此后,自秦汉至明清,除宋朝律典称刑统,元朝称通制、条格等外,其它各个朝代基本都称法律为律。古代“刑→法→律”演变趋势的合理解释是

A.反映法律名称的变化 B.表明社会的本质变化

C.体现法律制度的发展 D.说明治国思想的质变

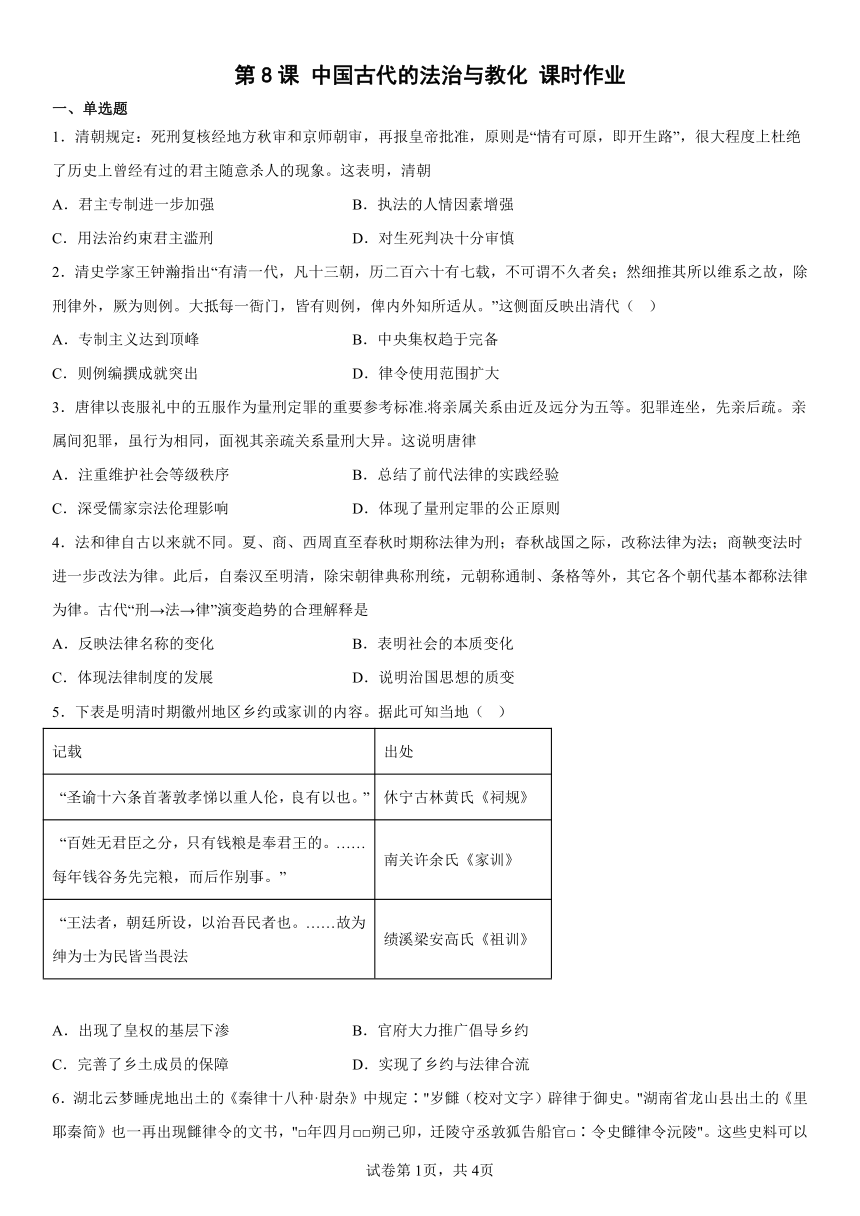

5.下表是明清时期徽州地区乡约或家训的内容。据此可知当地( )

记载 出处

“圣谕十六条首著敦孝悌以重人伦,良有以也。” 休宁古林黄氏《祠规》

“百姓无君臣之分,只有钱粮是奉君王的。……每年钱谷务先完粮,而后作别事。” 南关许余氏《家训》

“王法者,朝廷所设,以治吾民者也。……故为绅为士为民皆当畏法 绩溪梁安高氏《祖训》

A.出现了皇权的基层下渗 B.官府大力推广倡导乡约

C.完善了乡土成员的保障 D.实现了乡约与法律合流

6.湖北云梦睡虎地出土的《秦律十八种·尉杂》中规定∶"岁雠(校对文字)辟律于御史。"湖南省龙山县出土的《里耶秦简》也一再出现雠律令的文书,"□年四月□□朔己卯,迁陵守丞敦狐告船官□∶令史雠律令沅陵"。这些史料可以用来说明秦朝

A.校对律法维护统一 B.法律条文细密完备

C.严刑峻法激化矛盾 D.强化监察维护君权

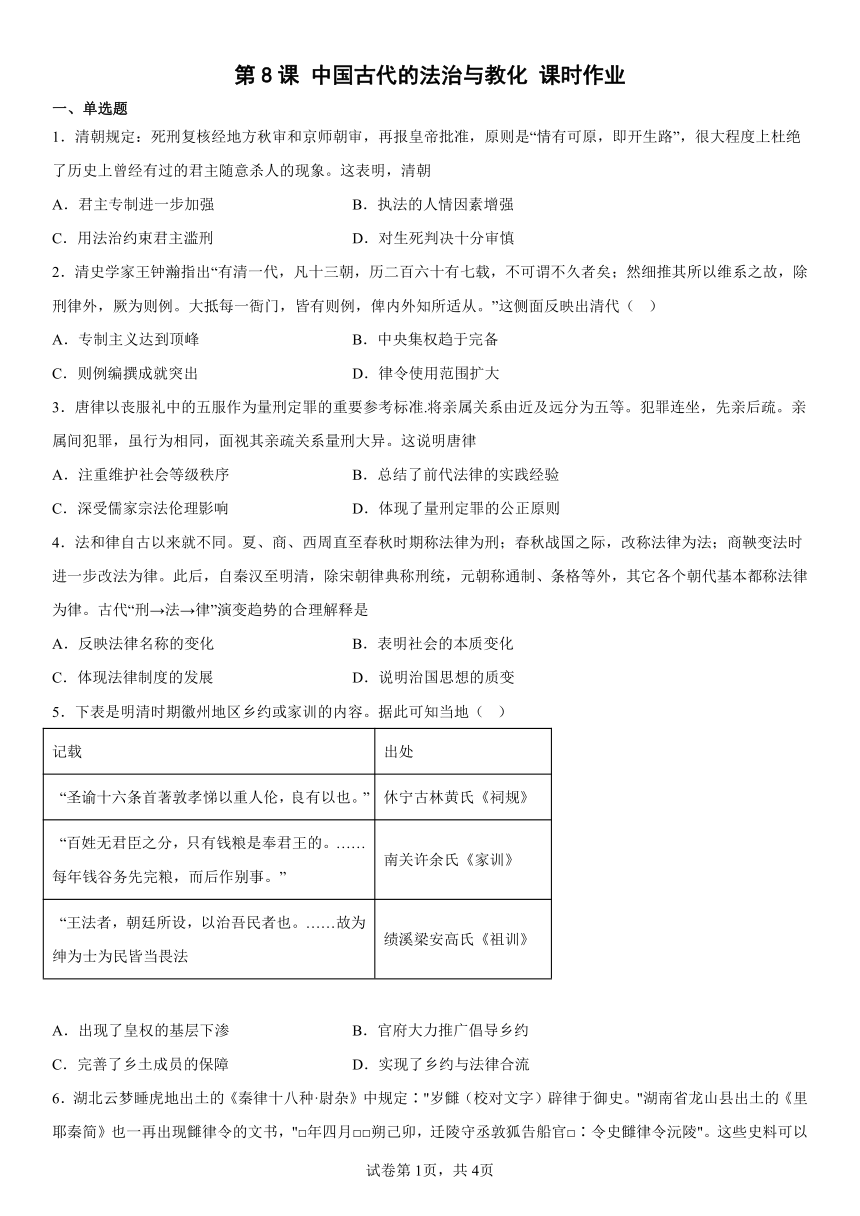

7.唐朝注重法律制定,《唐律疏议》在中国和世界法制史上具有重要影响。以下为若干记载

637年,房玄龄等把《贞观律》送呈太宗,总计为18卷700条。太宗对法律的兴趣经久不衰,他临终的遗嘱还吩咐他的继承者再次修订法典。651年,长孙无忌等把奉敕修订好的律、令、格、式的新版本奏报皇上 《剑桥中国史》/剑桥中国隋唐史》[英]崔瑞德

651年,高宗皇帝修订法典《永徽律》653年首次编撰了一部疏议《永徽疏议》(即《唐律疏议》)用来教育司法官员以助于正确审判 《哈佛中国史》/《绚烂的世界帝国:隋唐时代》/[日]气贺泽保规

日本自奈良时代(710—794年)开始零星地整理各项法律条文,直到平安时代(794—1192年)制定“格式”,真正的整理和汇编绝于走上了正轨。9世纪是“格式”等法典逐步被编纂“仪式书”得到完善的时代 《律令国家的转变》/[日]坂上康俊

有学生以上述材料探究唐朝法制史,下列推论正确的是( )A.上述记载均出自他国著作,不能作为探究唐朝法制史的材料

B.通过阅读不同的材料,可以勾勒出唐朝法典编撰史的时间线

C.《贞观律》的制定早于《永徽律》,所以与《唐律疏议》无关

D.《律令国家的转变》及其记载,可以推断日本在照搬唐朝法典

8.隋朝成书的《颜氏家训》,内容全面,涉及修身、治学、理家、处世等方面,当时同类书籍极少;宋代,家训自成系统且普及,“处己”和“治学”的内容在社会上广泛传播,甚至深入到族规、家训之中。这一变化反映了( )

A.家训巩固理学的正统地位 B.活字印刷术促进家训书籍的普及化

C.家训成为司法实践的依据 D.教化日益成为社会治理的重要工具

9.“君猎得麋使大夫持以归,大夫道见其母随之而鸣,感而纵之。君愠,议罪未定。君病, 恐死,欲托孤幼,乃觉之,大夫其仁乎,遇麋以恩,况人乎 乃释之,以为子傅。于议何如?董仲舒曰:君子不麋不卵,大夫不谏,使持归,非也。然而中感母恩,虽废君命,纵之可也。据此可知汉代( )

A.引经注律 B.削弱地方 C.强化专制 D.保护生态

10.《睡虎地秦墓竹简·语书》记载,秦王政二十年(前227年)南郡守腾颁发布告,宣布要“除其恶俗”,针对“乡俗淫失(洪)之民不止”的现象,重申禁令“举劾不从令者,致以律,论及令、丞”。这可以用来印证秦( )

A.实现封建国家统一 B.注意端正地方风俗

C.加强地方基层自治 D.注重社会经济发展

11.唐代史书多称武则天为“皇”;宋代司马光《资治通鉴》则仅称其为“后”,导致这一变化的主要原因是

A.史料搜集程度不同 B.正统观念标准不同

C.女性社会地位不同 D.社会主流思想不同

12.清人龚自珍在《春秋决事比》中讲判汉宣帝时一个案例:“甲父乙,与丙争言相斗。丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙”,廷尉问董仲舒“甲当何论”,董仲舒回答说,“《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父也,不当坐。”由此可见,“春秋决狱”反映了( )

A.无罪推定量刑准确 B.引礼入法尊崇儒术

C.情法结合客观公正 D.德主刑辅体系完备

13.《周礼》记载,如果因为偷盗犯罪,要被惩罚当奴隶。但其又规定:“凡有爵者与七十者,与未龀者,皆不为奴。”所谓“未龀者”是指7岁以下男孩和8岁以下女孩。由此推知,西周时期( )

A.援礼入法原则已经确立 B.奴隶制度遭到破坏

C.法律思想蕴含人性光辉 D.司法体制较为完善

14.李悝所著《法经》,包括《盗法》《贼法》《囚法》《捕法》《杂法》《具法》六类。其中《杂法》包括惩罚轻狡、越城、博戏、假借、不廉、淫奓、逾制。其中“逾制”旨在惩处器物用具超过规定等级。这一惩戒说明( )

A.魏国以法律手段维护礼制 B.旧的统治方式已经被取代

C.地主阶级是法律打击对象 D.礼乐制崩溃成为时代潮流

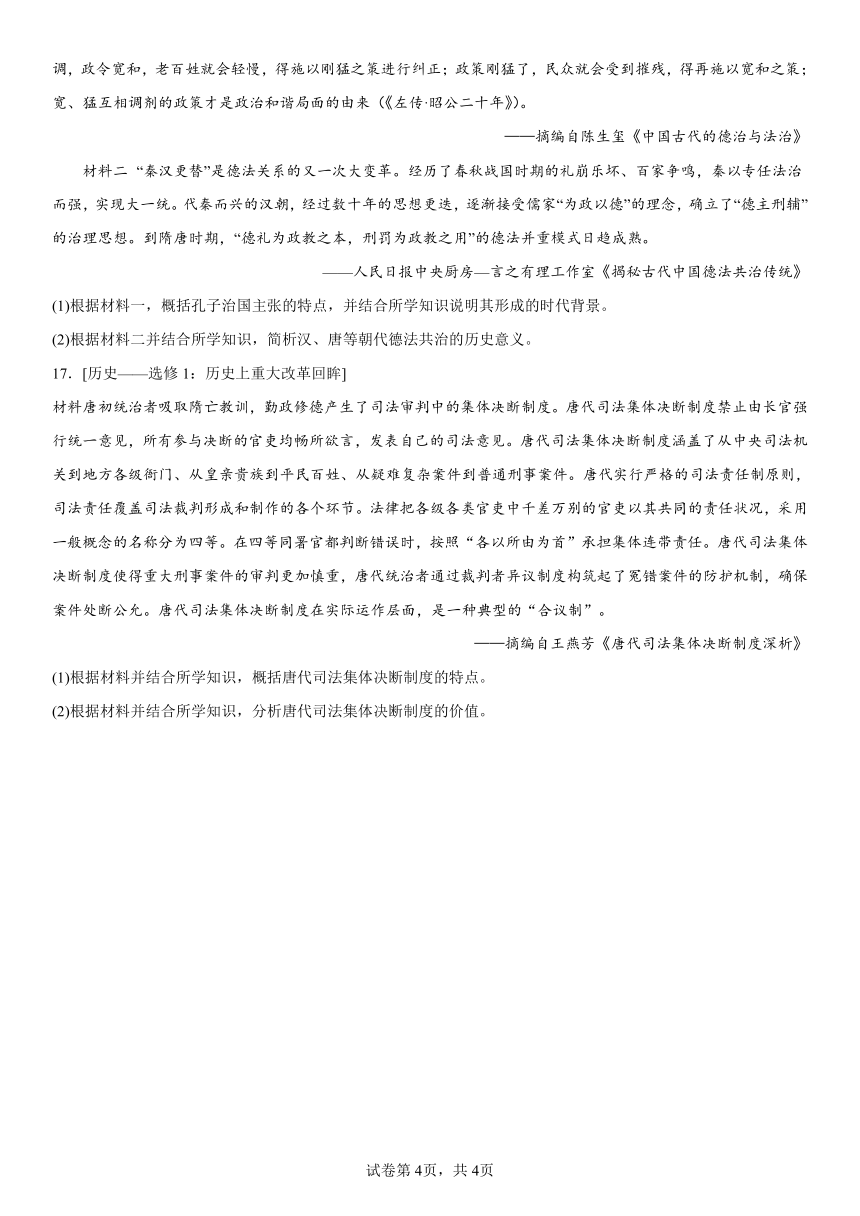

15.下表是先秦文献的记载,这可以用来说明

史料 出处

人无于水监,当于民监 《尚书·酒诰》

民之所欲,天必从之 《尚书·泰誓上》

天视自我民视,天听自我民听 《尚书·泰誓中》

惟王子子孙孙永保民 《尚书·梓材》

A.政治行为具有神秘色彩 B.民本思想有着久远的历史

C.儒家仁政思想渐入人心 D.当政者利用神权强化王权

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 关于怎样治国,孔子认为,用政令来约束,用刑罚来整治,只能使老百姓暂时免于罪过却不会使其有羞耻之心;用道德来教育,用礼仪来要求,不但能使老百姓知道羞耻而且能够使其敬服(《论语·为政》)。孔子还强调,政令宽和,老百姓就会轻慢,得施以刚猛之策进行纠正;政策刚猛了,民众就会受到摧残,得再施以宽和之策;宽、猛互相调剂的政策才是政治和谐局面的由来(《左传·昭公二十年》)。

——摘编自陈生玺《中国古代的德治与法治》

材料二 “秦汉更替”是德法关系的又一次大变革。经历了春秋战国时期的礼崩乐坏、百家争鸣,秦以专任法治而强,实现大一统。代秦而兴的汉朝,经过数十年的思想更迭,逐渐接受儒家“为政以德”的理念,确立了“德主刑辅”的治理思想。到隋唐时期,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的德法并重模式日趋成熟。

——人民日报中央厨房—言之有理工作室《揭秘古代中国德法共治传统》

(1)根据材料一,概括孔子治国主张的特点,并结合所学知识说明其形成的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉、唐等朝代德法共治的历史意义。

17.[历史——选修1:历史上重大改革回眸]

材料唐初统治者吸取隋亡教训,勤政修德产生了司法审判中的集体决断制度。唐代司法集体决断制度禁止由长官强行统一意见,所有参与决断的官吏均畅所欲言,发表自己的司法意见。唐代司法集体决断制度涵盖了从中央司法机关到地方各级衙门、从皇亲贵族到平民百姓、从疑难复杂案件到普通刑事案件。唐代实行严格的司法责任制原则,司法责任覆盖司法裁判形成和制作的各个环节。法律把各级各类官吏中千差万别的官吏以其共同的责任状况,采用一般概念的名称分为四等。在四等同署官都判断错误时,按照“各以所由为首”承担集体连带责任。唐代司法集体决断制度使得重大刑事案件的审判更加慎重,唐代统治者通过裁判者异议制度构筑起了冤错案件的防护机制,确保案件处断公允。唐代司法集体决断制度在实际运作层面,是一种典型的“合议制”。

——摘编自王燕芳《唐代司法集体决断制度深析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代司法集体决断制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐代司法集体决断制度的价值。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】根据材料可知,死刑复核要经地方和中央的审核,其原则是“情有可原,即开生路”,这表明清朝对生死判决十分审慎,D项正确;材料未涉及皇权的加强,排除A项;死刑复核是避免滥用死刑,排除B项;材料反映的是清朝对生死判决十分审慎,而非用法治约束君主滥刑,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】依据材料可知,王钟瀚指出清则例在维系统一多民族国家巩固方面发挥重要作用,而且每一衙门都有则例,这从侧面反映了清代则例编撰成就突出,C项正确;材料反映的是清代则例编撰成就突出,不能说明专制主义达到顶峰,而且军机处设立标志着君主专制达到顶峰,排除A项;材料与中央集权无关,“完备”的说法更无从得出,排除B项;材料没有体现律令使用范围扩大,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】本题考查儒家思想的影响。材料表明,唐律依据儒家宗法伦理量刑定罪,故C项正确;“将亲属关系由近及远分为五等”“犯罪连坐,先亲后疏”,体现的是宗族血缘关系而非社会等级关系,A项说法与材料主旨不符;B项观点本身正确,但材料并无体现;亲属关系由近及远推行“犯罪连坐”,不能体现公正原则,D项错误。

4.C

【详解】古代法律由“刑→法→律”的演变,反映了法律效力的加强和使用范围的变化,体现法律制度的发展,故选C;A项是材料反映的现象,不符合材料反映的实质,排除;古代法律名称的变化无法体现社会的本质变化,排除B;法律体现的治国思想是法治,但是实质是人治,排除D。

【点睛】

5.A

【详解】根据题干材料中的三条家训或乡约中“圣谕十六条”“钱粮是奉君王的”“王法者,朝廷所设,以治吾民者也”均蕴含了对皇权的尊重与畏惧,说明了明清时期出现皇权的基层下渗,A项正确;材料中主要为乡约或家训的内容,并没有涉及朝廷或官府的态度,排除B项;乡约的内容是对乡土成员的要求,其并非是对乡土成员的保障,排除C项;题干中涉及乡约或家训的内容,并没有体现不遵守乡约要受到法律制裁,故不能体现乡约与法律的合流,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】《秦律》和《里耶秦简》中,官员校对律法的明确规定和“雠律”的具体记载,可以用来说明秦朝中央意图通过校对律法,维护国家统一,A项正确;材料不能说明秦朝法律条文“细密完备”,排除B项;材料并未体现秦朝刑法严峻及其激化矛盾的结果,排除C项;材料与秦朝“强化监察”无关,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据表格信息可以看出,这些信息大致记了唐朝各种主要法律颁布的时间,所以可以勾勒出唐朝法典编撰史的时间线,B项正确;他国的著作也可以用来研究唐朝法制史,排除A项:《贞观律》制定早于《永微律》,可以给《唐律疏议》提供借鉴,排除C项;“照搬”的说法过于夸张,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】根据材料可知,《颜氏家训》本属于私家的家训,但逐步深入到社会当中,对人们起到教化作用,D项正确;家训巩固理学的正统地位,在材料中没有提及,儒学处于正统地位,排除A项;活字印刷术促进家训书籍的普及化,说法正确,但是与材料无关,排除B项;在材料中涉及家训和司法的关系,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】材料所述属“春秋决狱”的案例,是指遇到有关伦常现行法律无明文规定、或虽有明文规定但却有碍伦常的案件,便用儒家经典《春秋》所载事例及其体现的道德原则,作为司法审判的依据。将儒家的道德精神注入法律、法令,使封建法律具有了伦理法的性质,A项正确;材料所述不涉及中央与地方的关系,排除B项;材料不能体现专制强化,排除C项;保护生态不是材料主旨,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】根据材料“秦王政二十年(前227年)南郡守腾颁发布告,宣布要‘除其恶俗’......重申禁令‘举劾不从令者,致以律,论及令、丞’”可得知材料强调的是地方官员对不良的社会风俗要加以整治,不遵守的要“致以律”按律法处罚,甚至要“论及令、丞”(问责地方官员),是秦朝地方政府加强地方风俗治理的表现之一,B项正确;地方官员的行为不能实现国家统一,排除A项;材料未反映加强基层自治,排除C项排除;材料未涉及注重社会经济发展,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据所学知识可知,与唐代史书多称武则天为“皇(帝)”不同,宋代《资治通鉴》仅称其为“(皇)后”的主要原因是随着宋代理学的发展,正统观念标准发生变化,故B项正确;史料搜集程度不同不是导致唐宋史书对武则天定位不同的主要原因,A项错误;唐宋女性社会地位的不同不是造成史书对武则天态度不同的主要原因,C项错误;唐、宋时期社会主流思想基本一致,D项错误。

12.B

【详解】结合所学知识,春秋决狱是西汉董仲舒首先提出来的一种判决模式,他认为在法律无明确规定时,可用《春秋》等六经中的思想作为判决案件的依据。此外,审判除了应根据案件的事实外,还应重视追究犯罪人的动机来断案,即所谓“原心定罪”。与此有关的断狱案例被汇编成十卷的《春秋决事比》,春秋决狱、引礼入法的主要原因是因为汉武帝尊崇儒术以后儒家思想成为主流意识形态,B项正确;无罪推定强调定罪必须有充分、确凿、有效的证据,不符合题意,排除A项;“客观公正”与题意不符,排除C项;春秋决狱反映了律令儒家化,不是强调以社会民众普遍认同的是非观、价值观为基本内容的道德,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据材料信息可知,如果犯偷盗罪的对象是70岁以上的老人和8岁以下的未成年人,可以在刑罚方面实行宽大处理,不用被罚当奴隶,这是对社会弱势群体的法律优待,蕴含人性光辉,C项正确;周朝时“援礼入法”原则并未确立,排除A项;题干是讲当时的法律,不能看出奴隶制度是否遭到破坏,排除B项;西周时期的司法体制并未完善,与史实不符,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】材料体现的是李悝通过制定《法经》来对“逾制”进行处罚,说明的是魏国以法律手段维护礼制,A项正确;材料未涉及旧的统治方式已经被取代的结论,排除B项;《法经》维护的是地主阶级利益,排除C项;材料与礼乐制崩溃无关,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】题干所示为先秦时期一些文献记载。“人无于水监,当于民监”“民之所欲,天必从之”“天视自我民视,天听自我民听”“惟王子子孙孙永保民”都反映了朴素的民生观,表明民本思想有着久远的历史,B正确;A与题无关,排除;仁政思想是孟子提出的,《尚书》早于孟子,排除C;D与题干内容不符,排除。

16.(1)特点:重德轻法;宽猛相济。

背景:生产工具革新,私田大量开垦;新兴社会力量开始崛起;诸侯争霸,礼崩乐坏(旧制度瓦解);私学出现,学术下移;民本思想得到传播和发展。(答出两点即可)

(2)意义:有利于社会秩序的稳定;巩固了大一统局面;推动了儒学的发展;有利于国家治理体系走向成熟完善;为近现代社会德治和法治的协调发展提供了历史借鉴。(答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

【详解】(1)特点:根据“用道德来教育,用礼仪来要求,不但能使老百姓知道羞耻而且能够使其敬服”得出重德轻法;根据“宽、猛互相调剂的政策才是政治和谐局面的由来”得出宽猛相济。背景:根据所学,分析春秋时期的时代特征即可,主要有生产工具革新,私田大量开垦;新兴社会力量开始崛起;诸侯争霸,礼崩乐坏(旧制度瓦解);私学出现,学术下移;民本思想得到传播和发展。

(2)意义:根据“经历了春秋战国时期的礼崩乐坏、百家争鸣,秦以专任法治而强,实现大一统”并结合所学可得出有利于社会秩序的稳定;巩固了大一统局面;推动了儒学的发展;有利于国家治理体系走向成熟完善;为近现代社会德治和法治的协调发展提供了历史借鉴等。

17.(1)特点:评议形式合理;适用范围广泛;司法责任严密;法官承担连带责任。(任答3点,言之成理即可)

(2)价值:维护了专制皇权;确立了公允持平的司法标准;形成了合而不同的合议规则;构建了严格周密的司法责任体系;弥补了裁判者个人知识和价值单一的缺陷;促进了中华法系的审判制度形成。(任答4点,言之成理即可)

【详解】(1)特点:根据“唐代司法集体决断制度禁止由长官强行统一意见,所有参与决断的官吏均畅所欲言,发表自己的司法意见。”得出评议形式合理;根据“唐代司法集体决断制度涵盖了从中央司法机关到地方各级衙门、从皇亲贵族到平民百姓、从疑难复杂案件到普通刑事案件。”得出适用范围广泛;根据“唐代司法集体决断制度使得重大刑事案件的审判更加慎重,唐代统治者通过裁判者异议制度构筑起了冤错案件的防护机制,确保案件处断公允。”得出司法责任严密;根据“法律把各级各类官吏中千差万别的官吏以其共同的责任状况,采用一般概念的名称分为四等。”得出法官承担连带责任。

(2)价值:根据“唐初统治者吸取隋亡教训,勤政修德产生了司法审判中的集体决断制度。”得出维护了专制皇权;根据“唐代司法集体决断制度涵盖了从中央司法机关到地方各级衙门、从皇亲贵族到平民百姓、从疑难复杂案件到普通刑事案件。”得出确立了公允持平的司法标准;形成了合而不同的合议规则;构建了严格周密的司法责任体系;根据“唐代统治者通过裁判者异议制度构筑起了冤错案件的防护机制,确保案件处断公允。”得出弥补了裁判者个人知识和价值单一的缺陷;根据所学可得出促进了中华法系的审判制度形成。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.清朝规定:死刑复核经地方秋审和京师朝审,再报皇帝批准,原则是“情有可原,即开生路”,很大程度上杜绝了历史上曾经有过的君主随意杀人的现象。这表明,清朝

A.君主专制进一步加强 B.执法的人情因素增强

C.用法治约束君主滥刑 D.对生死判决十分审慎

2.清史学家王钟瀚指出“有清一代,凡十三朝,历二百六十有七载,不可谓不久者矣;然细推其所以维系之故,除刑律外,厥为则例。大抵每一衙门,皆有则例,俾内外知所适从。”这侧面反映出清代( )

A.专制主义达到顶峰 B.中央集权趋于完备

C.则例编撰成就突出 D.律令使用范围扩大

3.唐律以丧服礼中的五服作为量刑定罪的重要参考标准.将亲属关系由近及远分为五等。犯罪连坐,先亲后疏。亲属间犯罪,虽行为相同,面视其亲疏关系量刑大异。这说明唐律

A.注重维护社会等级秩序 B.总结了前代法律的实践经验

C.深受儒家宗法伦理影响 D.体现了量刑定罪的公正原则

4.法和律自古以来就不同。夏、商、西周直至春秋时期称法律为刑;春秋战国之际,改称法律为法;商鞅变法时进一步改法为律。此后,自秦汉至明清,除宋朝律典称刑统,元朝称通制、条格等外,其它各个朝代基本都称法律为律。古代“刑→法→律”演变趋势的合理解释是

A.反映法律名称的变化 B.表明社会的本质变化

C.体现法律制度的发展 D.说明治国思想的质变

5.下表是明清时期徽州地区乡约或家训的内容。据此可知当地( )

记载 出处

“圣谕十六条首著敦孝悌以重人伦,良有以也。” 休宁古林黄氏《祠规》

“百姓无君臣之分,只有钱粮是奉君王的。……每年钱谷务先完粮,而后作别事。” 南关许余氏《家训》

“王法者,朝廷所设,以治吾民者也。……故为绅为士为民皆当畏法 绩溪梁安高氏《祖训》

A.出现了皇权的基层下渗 B.官府大力推广倡导乡约

C.完善了乡土成员的保障 D.实现了乡约与法律合流

6.湖北云梦睡虎地出土的《秦律十八种·尉杂》中规定∶"岁雠(校对文字)辟律于御史。"湖南省龙山县出土的《里耶秦简》也一再出现雠律令的文书,"□年四月□□朔己卯,迁陵守丞敦狐告船官□∶令史雠律令沅陵"。这些史料可以用来说明秦朝

A.校对律法维护统一 B.法律条文细密完备

C.严刑峻法激化矛盾 D.强化监察维护君权

7.唐朝注重法律制定,《唐律疏议》在中国和世界法制史上具有重要影响。以下为若干记载

637年,房玄龄等把《贞观律》送呈太宗,总计为18卷700条。太宗对法律的兴趣经久不衰,他临终的遗嘱还吩咐他的继承者再次修订法典。651年,长孙无忌等把奉敕修订好的律、令、格、式的新版本奏报皇上 《剑桥中国史》/剑桥中国隋唐史》[英]崔瑞德

651年,高宗皇帝修订法典《永徽律》653年首次编撰了一部疏议《永徽疏议》(即《唐律疏议》)用来教育司法官员以助于正确审判 《哈佛中国史》/《绚烂的世界帝国:隋唐时代》/[日]气贺泽保规

日本自奈良时代(710—794年)开始零星地整理各项法律条文,直到平安时代(794—1192年)制定“格式”,真正的整理和汇编绝于走上了正轨。9世纪是“格式”等法典逐步被编纂“仪式书”得到完善的时代 《律令国家的转变》/[日]坂上康俊

有学生以上述材料探究唐朝法制史,下列推论正确的是( )A.上述记载均出自他国著作,不能作为探究唐朝法制史的材料

B.通过阅读不同的材料,可以勾勒出唐朝法典编撰史的时间线

C.《贞观律》的制定早于《永徽律》,所以与《唐律疏议》无关

D.《律令国家的转变》及其记载,可以推断日本在照搬唐朝法典

8.隋朝成书的《颜氏家训》,内容全面,涉及修身、治学、理家、处世等方面,当时同类书籍极少;宋代,家训自成系统且普及,“处己”和“治学”的内容在社会上广泛传播,甚至深入到族规、家训之中。这一变化反映了( )

A.家训巩固理学的正统地位 B.活字印刷术促进家训书籍的普及化

C.家训成为司法实践的依据 D.教化日益成为社会治理的重要工具

9.“君猎得麋使大夫持以归,大夫道见其母随之而鸣,感而纵之。君愠,议罪未定。君病, 恐死,欲托孤幼,乃觉之,大夫其仁乎,遇麋以恩,况人乎 乃释之,以为子傅。于议何如?董仲舒曰:君子不麋不卵,大夫不谏,使持归,非也。然而中感母恩,虽废君命,纵之可也。据此可知汉代( )

A.引经注律 B.削弱地方 C.强化专制 D.保护生态

10.《睡虎地秦墓竹简·语书》记载,秦王政二十年(前227年)南郡守腾颁发布告,宣布要“除其恶俗”,针对“乡俗淫失(洪)之民不止”的现象,重申禁令“举劾不从令者,致以律,论及令、丞”。这可以用来印证秦( )

A.实现封建国家统一 B.注意端正地方风俗

C.加强地方基层自治 D.注重社会经济发展

11.唐代史书多称武则天为“皇”;宋代司马光《资治通鉴》则仅称其为“后”,导致这一变化的主要原因是

A.史料搜集程度不同 B.正统观念标准不同

C.女性社会地位不同 D.社会主流思想不同

12.清人龚自珍在《春秋决事比》中讲判汉宣帝时一个案例:“甲父乙,与丙争言相斗。丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙”,廷尉问董仲舒“甲当何论”,董仲舒回答说,“《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父也,不当坐。”由此可见,“春秋决狱”反映了( )

A.无罪推定量刑准确 B.引礼入法尊崇儒术

C.情法结合客观公正 D.德主刑辅体系完备

13.《周礼》记载,如果因为偷盗犯罪,要被惩罚当奴隶。但其又规定:“凡有爵者与七十者,与未龀者,皆不为奴。”所谓“未龀者”是指7岁以下男孩和8岁以下女孩。由此推知,西周时期( )

A.援礼入法原则已经确立 B.奴隶制度遭到破坏

C.法律思想蕴含人性光辉 D.司法体制较为完善

14.李悝所著《法经》,包括《盗法》《贼法》《囚法》《捕法》《杂法》《具法》六类。其中《杂法》包括惩罚轻狡、越城、博戏、假借、不廉、淫奓、逾制。其中“逾制”旨在惩处器物用具超过规定等级。这一惩戒说明( )

A.魏国以法律手段维护礼制 B.旧的统治方式已经被取代

C.地主阶级是法律打击对象 D.礼乐制崩溃成为时代潮流

15.下表是先秦文献的记载,这可以用来说明

史料 出处

人无于水监,当于民监 《尚书·酒诰》

民之所欲,天必从之 《尚书·泰誓上》

天视自我民视,天听自我民听 《尚书·泰誓中》

惟王子子孙孙永保民 《尚书·梓材》

A.政治行为具有神秘色彩 B.民本思想有着久远的历史

C.儒家仁政思想渐入人心 D.当政者利用神权强化王权

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 关于怎样治国,孔子认为,用政令来约束,用刑罚来整治,只能使老百姓暂时免于罪过却不会使其有羞耻之心;用道德来教育,用礼仪来要求,不但能使老百姓知道羞耻而且能够使其敬服(《论语·为政》)。孔子还强调,政令宽和,老百姓就会轻慢,得施以刚猛之策进行纠正;政策刚猛了,民众就会受到摧残,得再施以宽和之策;宽、猛互相调剂的政策才是政治和谐局面的由来(《左传·昭公二十年》)。

——摘编自陈生玺《中国古代的德治与法治》

材料二 “秦汉更替”是德法关系的又一次大变革。经历了春秋战国时期的礼崩乐坏、百家争鸣,秦以专任法治而强,实现大一统。代秦而兴的汉朝,经过数十年的思想更迭,逐渐接受儒家“为政以德”的理念,确立了“德主刑辅”的治理思想。到隋唐时期,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的德法并重模式日趋成熟。

——人民日报中央厨房—言之有理工作室《揭秘古代中国德法共治传统》

(1)根据材料一,概括孔子治国主张的特点,并结合所学知识说明其形成的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉、唐等朝代德法共治的历史意义。

17.[历史——选修1:历史上重大改革回眸]

材料唐初统治者吸取隋亡教训,勤政修德产生了司法审判中的集体决断制度。唐代司法集体决断制度禁止由长官强行统一意见,所有参与决断的官吏均畅所欲言,发表自己的司法意见。唐代司法集体决断制度涵盖了从中央司法机关到地方各级衙门、从皇亲贵族到平民百姓、从疑难复杂案件到普通刑事案件。唐代实行严格的司法责任制原则,司法责任覆盖司法裁判形成和制作的各个环节。法律把各级各类官吏中千差万别的官吏以其共同的责任状况,采用一般概念的名称分为四等。在四等同署官都判断错误时,按照“各以所由为首”承担集体连带责任。唐代司法集体决断制度使得重大刑事案件的审判更加慎重,唐代统治者通过裁判者异议制度构筑起了冤错案件的防护机制,确保案件处断公允。唐代司法集体决断制度在实际运作层面,是一种典型的“合议制”。

——摘编自王燕芳《唐代司法集体决断制度深析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代司法集体决断制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐代司法集体决断制度的价值。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】根据材料可知,死刑复核要经地方和中央的审核,其原则是“情有可原,即开生路”,这表明清朝对生死判决十分审慎,D项正确;材料未涉及皇权的加强,排除A项;死刑复核是避免滥用死刑,排除B项;材料反映的是清朝对生死判决十分审慎,而非用法治约束君主滥刑,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】依据材料可知,王钟瀚指出清则例在维系统一多民族国家巩固方面发挥重要作用,而且每一衙门都有则例,这从侧面反映了清代则例编撰成就突出,C项正确;材料反映的是清代则例编撰成就突出,不能说明专制主义达到顶峰,而且军机处设立标志着君主专制达到顶峰,排除A项;材料与中央集权无关,“完备”的说法更无从得出,排除B项;材料没有体现律令使用范围扩大,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】本题考查儒家思想的影响。材料表明,唐律依据儒家宗法伦理量刑定罪,故C项正确;“将亲属关系由近及远分为五等”“犯罪连坐,先亲后疏”,体现的是宗族血缘关系而非社会等级关系,A项说法与材料主旨不符;B项观点本身正确,但材料并无体现;亲属关系由近及远推行“犯罪连坐”,不能体现公正原则,D项错误。

4.C

【详解】古代法律由“刑→法→律”的演变,反映了法律效力的加强和使用范围的变化,体现法律制度的发展,故选C;A项是材料反映的现象,不符合材料反映的实质,排除;古代法律名称的变化无法体现社会的本质变化,排除B;法律体现的治国思想是法治,但是实质是人治,排除D。

【点睛】

5.A

【详解】根据题干材料中的三条家训或乡约中“圣谕十六条”“钱粮是奉君王的”“王法者,朝廷所设,以治吾民者也”均蕴含了对皇权的尊重与畏惧,说明了明清时期出现皇权的基层下渗,A项正确;材料中主要为乡约或家训的内容,并没有涉及朝廷或官府的态度,排除B项;乡约的内容是对乡土成员的要求,其并非是对乡土成员的保障,排除C项;题干中涉及乡约或家训的内容,并没有体现不遵守乡约要受到法律制裁,故不能体现乡约与法律的合流,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】《秦律》和《里耶秦简》中,官员校对律法的明确规定和“雠律”的具体记载,可以用来说明秦朝中央意图通过校对律法,维护国家统一,A项正确;材料不能说明秦朝法律条文“细密完备”,排除B项;材料并未体现秦朝刑法严峻及其激化矛盾的结果,排除C项;材料与秦朝“强化监察”无关,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据表格信息可以看出,这些信息大致记了唐朝各种主要法律颁布的时间,所以可以勾勒出唐朝法典编撰史的时间线,B项正确;他国的著作也可以用来研究唐朝法制史,排除A项:《贞观律》制定早于《永微律》,可以给《唐律疏议》提供借鉴,排除C项;“照搬”的说法过于夸张,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】根据材料可知,《颜氏家训》本属于私家的家训,但逐步深入到社会当中,对人们起到教化作用,D项正确;家训巩固理学的正统地位,在材料中没有提及,儒学处于正统地位,排除A项;活字印刷术促进家训书籍的普及化,说法正确,但是与材料无关,排除B项;在材料中涉及家训和司法的关系,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】材料所述属“春秋决狱”的案例,是指遇到有关伦常现行法律无明文规定、或虽有明文规定但却有碍伦常的案件,便用儒家经典《春秋》所载事例及其体现的道德原则,作为司法审判的依据。将儒家的道德精神注入法律、法令,使封建法律具有了伦理法的性质,A项正确;材料所述不涉及中央与地方的关系,排除B项;材料不能体现专制强化,排除C项;保护生态不是材料主旨,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】根据材料“秦王政二十年(前227年)南郡守腾颁发布告,宣布要‘除其恶俗’......重申禁令‘举劾不从令者,致以律,论及令、丞’”可得知材料强调的是地方官员对不良的社会风俗要加以整治,不遵守的要“致以律”按律法处罚,甚至要“论及令、丞”(问责地方官员),是秦朝地方政府加强地方风俗治理的表现之一,B项正确;地方官员的行为不能实现国家统一,排除A项;材料未反映加强基层自治,排除C项排除;材料未涉及注重社会经济发展,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据所学知识可知,与唐代史书多称武则天为“皇(帝)”不同,宋代《资治通鉴》仅称其为“(皇)后”的主要原因是随着宋代理学的发展,正统观念标准发生变化,故B项正确;史料搜集程度不同不是导致唐宋史书对武则天定位不同的主要原因,A项错误;唐宋女性社会地位的不同不是造成史书对武则天态度不同的主要原因,C项错误;唐、宋时期社会主流思想基本一致,D项错误。

12.B

【详解】结合所学知识,春秋决狱是西汉董仲舒首先提出来的一种判决模式,他认为在法律无明确规定时,可用《春秋》等六经中的思想作为判决案件的依据。此外,审判除了应根据案件的事实外,还应重视追究犯罪人的动机来断案,即所谓“原心定罪”。与此有关的断狱案例被汇编成十卷的《春秋决事比》,春秋决狱、引礼入法的主要原因是因为汉武帝尊崇儒术以后儒家思想成为主流意识形态,B项正确;无罪推定强调定罪必须有充分、确凿、有效的证据,不符合题意,排除A项;“客观公正”与题意不符,排除C项;春秋决狱反映了律令儒家化,不是强调以社会民众普遍认同的是非观、价值观为基本内容的道德,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据材料信息可知,如果犯偷盗罪的对象是70岁以上的老人和8岁以下的未成年人,可以在刑罚方面实行宽大处理,不用被罚当奴隶,这是对社会弱势群体的法律优待,蕴含人性光辉,C项正确;周朝时“援礼入法”原则并未确立,排除A项;题干是讲当时的法律,不能看出奴隶制度是否遭到破坏,排除B项;西周时期的司法体制并未完善,与史实不符,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】材料体现的是李悝通过制定《法经》来对“逾制”进行处罚,说明的是魏国以法律手段维护礼制,A项正确;材料未涉及旧的统治方式已经被取代的结论,排除B项;《法经》维护的是地主阶级利益,排除C项;材料与礼乐制崩溃无关,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】题干所示为先秦时期一些文献记载。“人无于水监,当于民监”“民之所欲,天必从之”“天视自我民视,天听自我民听”“惟王子子孙孙永保民”都反映了朴素的民生观,表明民本思想有着久远的历史,B正确;A与题无关,排除;仁政思想是孟子提出的,《尚书》早于孟子,排除C;D与题干内容不符,排除。

16.(1)特点:重德轻法;宽猛相济。

背景:生产工具革新,私田大量开垦;新兴社会力量开始崛起;诸侯争霸,礼崩乐坏(旧制度瓦解);私学出现,学术下移;民本思想得到传播和发展。(答出两点即可)

(2)意义:有利于社会秩序的稳定;巩固了大一统局面;推动了儒学的发展;有利于国家治理体系走向成熟完善;为近现代社会德治和法治的协调发展提供了历史借鉴。(答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

【详解】(1)特点:根据“用道德来教育,用礼仪来要求,不但能使老百姓知道羞耻而且能够使其敬服”得出重德轻法;根据“宽、猛互相调剂的政策才是政治和谐局面的由来”得出宽猛相济。背景:根据所学,分析春秋时期的时代特征即可,主要有生产工具革新,私田大量开垦;新兴社会力量开始崛起;诸侯争霸,礼崩乐坏(旧制度瓦解);私学出现,学术下移;民本思想得到传播和发展。

(2)意义:根据“经历了春秋战国时期的礼崩乐坏、百家争鸣,秦以专任法治而强,实现大一统”并结合所学可得出有利于社会秩序的稳定;巩固了大一统局面;推动了儒学的发展;有利于国家治理体系走向成熟完善;为近现代社会德治和法治的协调发展提供了历史借鉴等。

17.(1)特点:评议形式合理;适用范围广泛;司法责任严密;法官承担连带责任。(任答3点,言之成理即可)

(2)价值:维护了专制皇权;确立了公允持平的司法标准;形成了合而不同的合议规则;构建了严格周密的司法责任体系;弥补了裁判者个人知识和价值单一的缺陷;促进了中华法系的审判制度形成。(任答4点,言之成理即可)

【详解】(1)特点:根据“唐代司法集体决断制度禁止由长官强行统一意见,所有参与决断的官吏均畅所欲言,发表自己的司法意见。”得出评议形式合理;根据“唐代司法集体决断制度涵盖了从中央司法机关到地方各级衙门、从皇亲贵族到平民百姓、从疑难复杂案件到普通刑事案件。”得出适用范围广泛;根据“唐代司法集体决断制度使得重大刑事案件的审判更加慎重,唐代统治者通过裁判者异议制度构筑起了冤错案件的防护机制,确保案件处断公允。”得出司法责任严密;根据“法律把各级各类官吏中千差万别的官吏以其共同的责任状况,采用一般概念的名称分为四等。”得出法官承担连带责任。

(2)价值:根据“唐初统治者吸取隋亡教训,勤政修德产生了司法审判中的集体决断制度。”得出维护了专制皇权;根据“唐代司法集体决断制度涵盖了从中央司法机关到地方各级衙门、从皇亲贵族到平民百姓、从疑难复杂案件到普通刑事案件。”得出确立了公允持平的司法标准;形成了合而不同的合议规则;构建了严格周密的司法责任体系;根据“唐代统治者通过裁判者异议制度构筑起了冤错案件的防护机制,确保案件处断公允。”得出弥补了裁判者个人知识和价值单一的缺陷;根据所学可得出促进了中华法系的审判制度形成。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理