2 烛之武退秦师 课件(共29张PPT)

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部叙事详细完整的编年体历史著作,相传是鲁国的史官左丘明根据孔子编定的《春秋》所作,与《公羊传》《谷梁传》被合称作“春秋三传”。

《左传》以时间先后为序,详细地记述了春秋时期各国内政外交等大小事实,善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;写人简而精,曲而达,婉而有致,人物形象栩栩如生。《左传》不仅是我国最早最完备的编年史,也是先秦著名的文学作品,成为历代散文的典范。

文言文“三读”

初读:读准字音和停顿

——结合注释,勤查词典,流畅朗读

再读:读懂词义和句义

——积累文言知识,逐段疏通文句

三读:读懂文意

——尝试翻译各段,进行综合理解

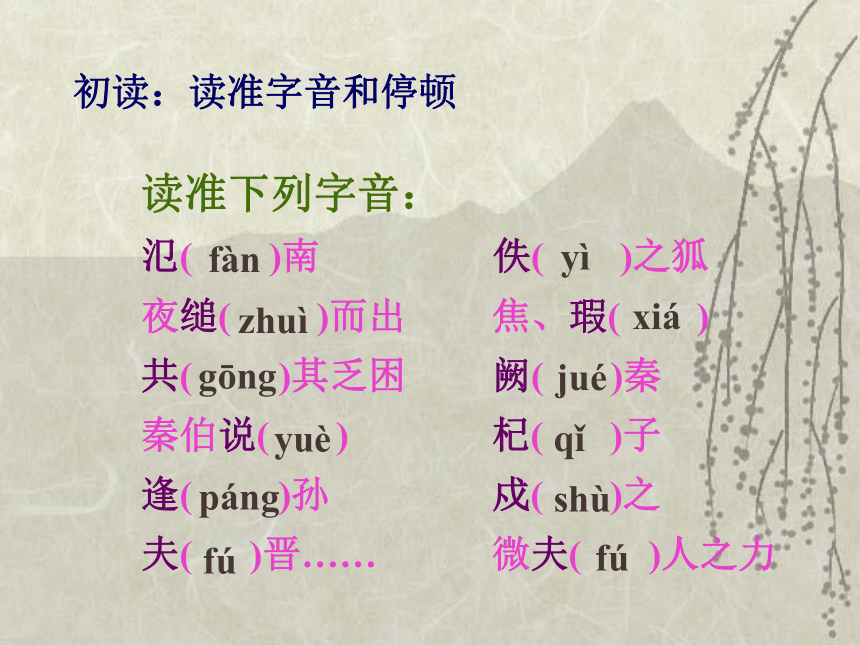

读准下列字音:

氾( )南 佚( )之狐

夜缒( )而出 焦、瑕( )

共( )其乏困 阙( )秦

秦伯说( ) 杞( )子

逢( )孙 戍( )之

夫( )晋…… 微夫( )人之力

fàn

yì

zhuì

xiá

gōng

jué

yuè

qǐ

páng

shù

fú

fú

初读:读准字音和停顿

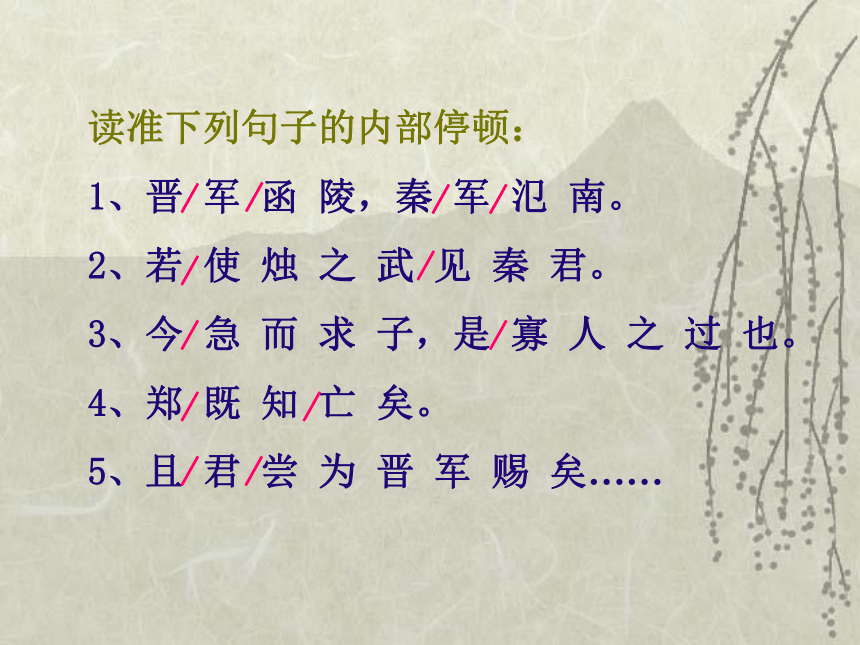

读准下列句子的内部停顿:

1、晋 军 函 陵,秦 军 氾 南。

2、若 使 烛 之 武 见 秦 君。

3、今 急 而 求 子,是 寡 人 之 过 也。

4、郑 既 知 亡 矣。

5、且 君 尝 为 晋 军 赐 矣……

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

文 言 知 识 积 累

再读:读懂词义和句义

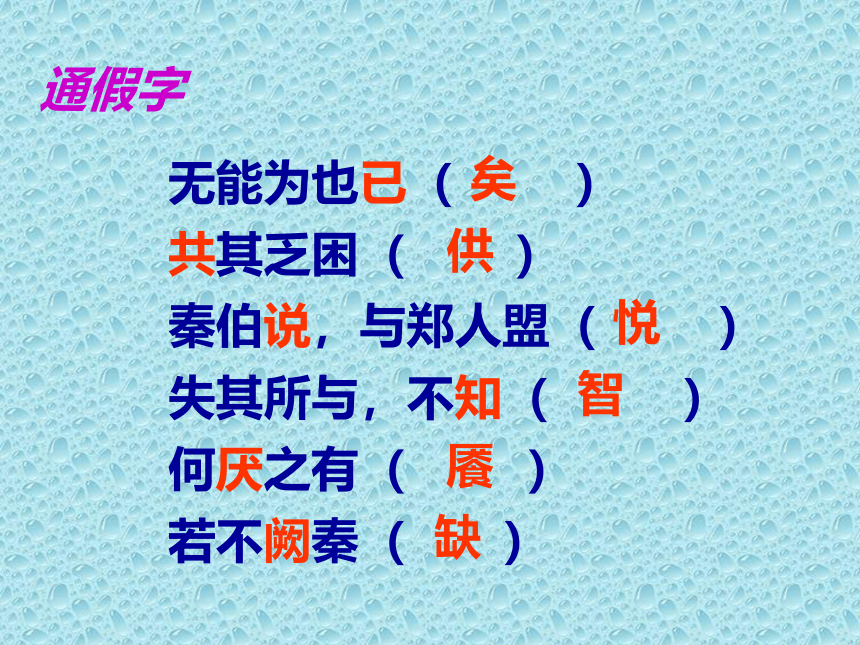

通假字

无能为也已( )

共其乏困( )

秦伯说,与郑人盟( )

失其所与,不知( )

何厌之有( )

若不阙秦( )

矣

供

悦

智

餍

缺

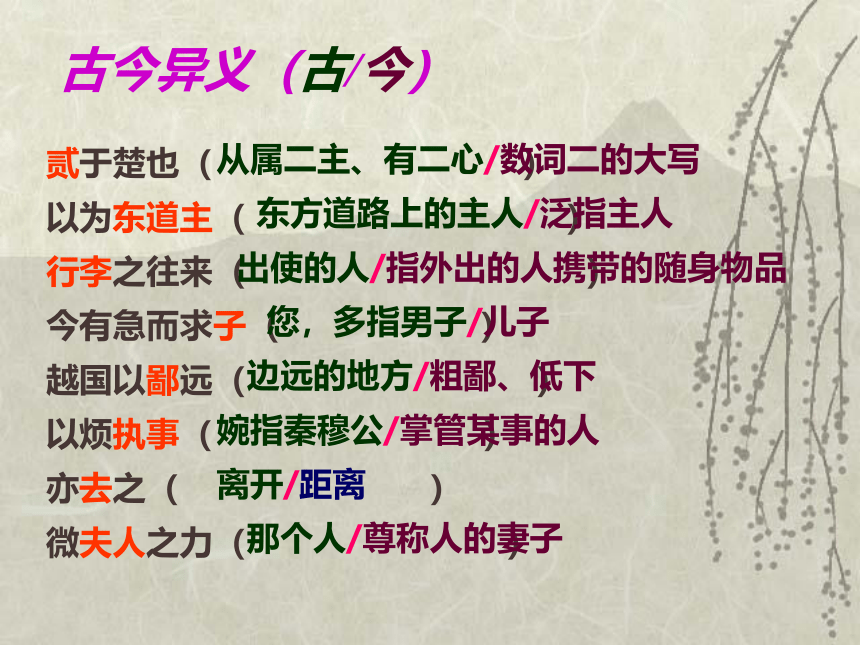

古今异义(古/今)

贰于楚也( )

以为东道主( )

行李之往来( )

今有急而求子( )

越国以鄙远( )

以烦执事( )

亦去之( )

微夫人之力( )

从属二主、有二心/数词二的大写

东方道路上的主人/泛指主人

出使的人/指外出的人携带的随身物品

您,多指男子/儿子

边远的地方/粗鄙、低下

婉指秦穆公/掌管某事的人

离开/距离

那个人/尊称人的妻子

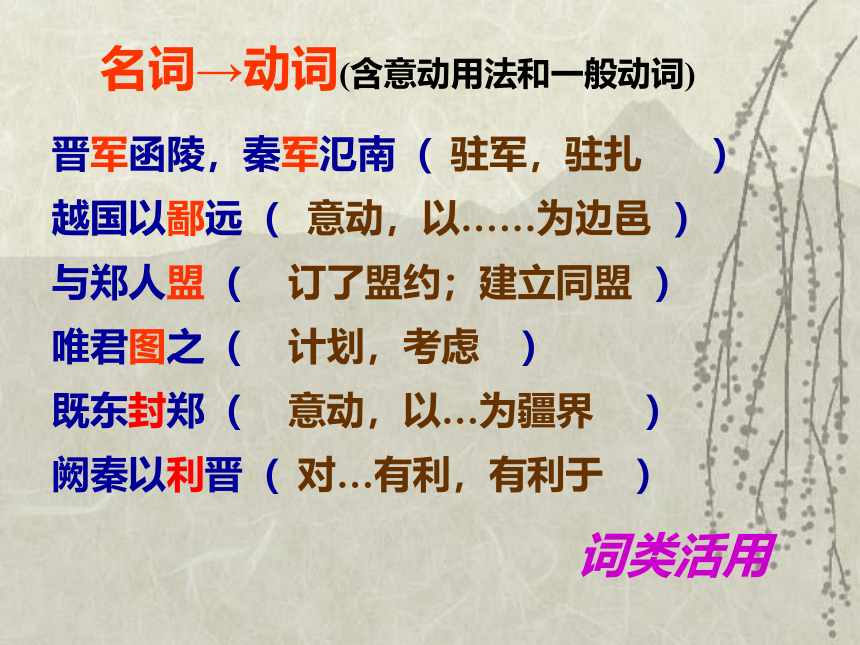

词类活用

晋军函陵,秦军氾南( )

越国以鄙远( )

与郑人盟( )

唯君图之( )

既东封郑( )

阙秦以利晋( )

名词→动词(含意动用法和一般动词)

驻军,驻扎

意动,以……为边邑

订了盟约;建立同盟

计划,考虑

意动,以…为疆界

对…有利,有利于

既东封郑,又欲肆其西封( )

夜缒而出( )

朝济而夕设版焉( )

名词→状语

词类活用

在东边;在西边

在晚上,当晚

在早上;到黄昏

词类活用

形容词→名词

臣之壮也( )

越国以鄙远( )

共其乏困( )

且君尝为晋君赐矣( )

恩惠,好处

动词→名词

壮年

远方,边远的地方

缺少的东西

一般动词的使动

烛之武退秦师( )

若不阙秦,将焉取之?( )

若亡郑而有益于君( )

词类活用

使动,使….退却

使动,使…亏损

使动,使…灭亡

形容词→动词

因人之利而敝之( )

肆其西封( )

损害

扩张、延伸

特殊句式

( )许之。( )

( )辞曰:“臣之壮也……”( )

( )许君焦、瑕。( )

夜缒( )而出。( )

敢以( )烦执事。( )

晋军( )函陵,秦军( )氾南。( )

省略句

主语

主语

主语

宾语

宾语

介词

烛之武

烛之武

晋惠公

烛之武

之

于 于

——介宾短语后置

——同上

——同上

——同上

——宾语前置

倒装句

特殊句式

以其无礼于晋( )

且贰于楚也( )

佚之狐言于郑伯( )

若亡郑而有益于君( )

何厌之有( )

于晋无礼

于楚从属

于郑伯言

于君

有何厌

判断句

邻之厚,君之薄也。(也表判断)

以乱易整,不武。(否定判断句)

固定句式

焉用亡郑以陪邻(为什么要…,何必…)

夫晋,何厌之有?(….怎么….)

阅读训练

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)

⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋

A

D

阅读训练

⒊下列“其”字意义不同于其他三项的是( )

A君知其难也 B共其乏困 C又欲肆其西封 D吾其还也

⒋与“许之”句式相同的一项是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以烦执事 D佚之狐言于郑伯曰

⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作东方道路上的主人

D

C

C

梳理全文结构,用简短的语言概括各部分内容

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

三读:读懂文意

以其无礼于晋

且贰于楚也

晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待。

在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果是楚国大败。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。但仍未能感化晋国。

一、秦晋围郑

事情发生的背景,秦、晋围的原因:

春秋时期形势图

晋国为什么要联合秦国攻郑呢?

当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。

两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦晋联合也就必然了。

春秋时期形势图

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

亡郑利晋阙秦

存郑利秦

晋忘恩负义,贪得无厌

三读:读懂文意

烛之武是怎样一步步说服秦穆公的?

这说明他具有哪方面的突出才能?

由此可以看出作者在哪方面达到了很高的水平?

点拨:烛之武为了说服秦穆公退师,采取了高超的攻心战术,大体说来分为五步:

第一步:欲扬先抑,以退为进(欲擒故纵)

——郑知之矣

第二步:阐明利害,动摇秦君(晓之以弊)

——邻之厚,君之薄也

第三步:替秦着想,以利相诱(诱之以利)

——君亦无所害

第四步:引史为例,挑拨秦晋(导之以义)

——君之所知也

第五步:推测未来,劝秦谨慎(警之以害)

——唯君图之

烛之武谋略小析

欲擒故纵

投其所好

挑拨离间

借题发挥

保全郑国

这段说辞,只有125字,表现出烛之武高明的心理战术和精彩的外交辞令。他看准了秦晋联合攻郑各有所图,而若取郑则客观上只会对晋有利,而对秦不仅无利,还会招祸。若秦穆公明白了这一层,就很可能反过来弃晋帮郑,烛之武抓住了秦穆公这一心理、晓之以利害,终于打动了对方。而烛之武的说辞更妙之处在于他心里处处为郑着想,但口口声声说的是为秦,这就容易被秦伯接受。整段说辞,分析利害,委婉曲折、面面俱到、步步深入、层层紧逼,句句打动对方,显示出极强的说服力。

这说明作者在描写人物语言方面,尤其是在描写外交辞令方面达到了很高的水平。

烛之武

不计前嫌

深明大义

只身赴秦(军)

娓娓陈词

智谋深广

勇敢无畏

《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部叙事详细完整的编年体历史著作,相传是鲁国的史官左丘明根据孔子编定的《春秋》所作,与《公羊传》《谷梁传》被合称作“春秋三传”。

《左传》以时间先后为序,详细地记述了春秋时期各国内政外交等大小事实,善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;写人简而精,曲而达,婉而有致,人物形象栩栩如生。《左传》不仅是我国最早最完备的编年史,也是先秦著名的文学作品,成为历代散文的典范。

文言文“三读”

初读:读准字音和停顿

——结合注释,勤查词典,流畅朗读

再读:读懂词义和句义

——积累文言知识,逐段疏通文句

三读:读懂文意

——尝试翻译各段,进行综合理解

读准下列字音:

氾( )南 佚( )之狐

夜缒( )而出 焦、瑕( )

共( )其乏困 阙( )秦

秦伯说( ) 杞( )子

逢( )孙 戍( )之

夫( )晋…… 微夫( )人之力

fàn

yì

zhuì

xiá

gōng

jué

yuè

qǐ

páng

shù

fú

fú

初读:读准字音和停顿

读准下列句子的内部停顿:

1、晋 军 函 陵,秦 军 氾 南。

2、若 使 烛 之 武 见 秦 君。

3、今 急 而 求 子,是 寡 人 之 过 也。

4、郑 既 知 亡 矣。

5、且 君 尝 为 晋 军 赐 矣……

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

文 言 知 识 积 累

再读:读懂词义和句义

通假字

无能为也已( )

共其乏困( )

秦伯说,与郑人盟( )

失其所与,不知( )

何厌之有( )

若不阙秦( )

矣

供

悦

智

餍

缺

古今异义(古/今)

贰于楚也( )

以为东道主( )

行李之往来( )

今有急而求子( )

越国以鄙远( )

以烦执事( )

亦去之( )

微夫人之力( )

从属二主、有二心/数词二的大写

东方道路上的主人/泛指主人

出使的人/指外出的人携带的随身物品

您,多指男子/儿子

边远的地方/粗鄙、低下

婉指秦穆公/掌管某事的人

离开/距离

那个人/尊称人的妻子

词类活用

晋军函陵,秦军氾南( )

越国以鄙远( )

与郑人盟( )

唯君图之( )

既东封郑( )

阙秦以利晋( )

名词→动词(含意动用法和一般动词)

驻军,驻扎

意动,以……为边邑

订了盟约;建立同盟

计划,考虑

意动,以…为疆界

对…有利,有利于

既东封郑,又欲肆其西封( )

夜缒而出( )

朝济而夕设版焉( )

名词→状语

词类活用

在东边;在西边

在晚上,当晚

在早上;到黄昏

词类活用

形容词→名词

臣之壮也( )

越国以鄙远( )

共其乏困( )

且君尝为晋君赐矣( )

恩惠,好处

动词→名词

壮年

远方,边远的地方

缺少的东西

一般动词的使动

烛之武退秦师( )

若不阙秦,将焉取之?( )

若亡郑而有益于君( )

词类活用

使动,使….退却

使动,使…亏损

使动,使…灭亡

形容词→动词

因人之利而敝之( )

肆其西封( )

损害

扩张、延伸

特殊句式

( )许之。( )

( )辞曰:“臣之壮也……”( )

( )许君焦、瑕。( )

夜缒( )而出。( )

敢以( )烦执事。( )

晋军( )函陵,秦军( )氾南。( )

省略句

主语

主语

主语

宾语

宾语

介词

烛之武

烛之武

晋惠公

烛之武

之

于 于

——介宾短语后置

——同上

——同上

——同上

——宾语前置

倒装句

特殊句式

以其无礼于晋( )

且贰于楚也( )

佚之狐言于郑伯( )

若亡郑而有益于君( )

何厌之有( )

于晋无礼

于楚从属

于郑伯言

于君

有何厌

判断句

邻之厚,君之薄也。(也表判断)

以乱易整,不武。(否定判断句)

固定句式

焉用亡郑以陪邻(为什么要…,何必…)

夫晋,何厌之有?(….怎么….)

阅读训练

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)

⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋

A

D

阅读训练

⒊下列“其”字意义不同于其他三项的是( )

A君知其难也 B共其乏困 C又欲肆其西封 D吾其还也

⒋与“许之”句式相同的一项是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以烦执事 D佚之狐言于郑伯曰

⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作东方道路上的主人

D

C

C

梳理全文结构,用简短的语言概括各部分内容

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

三读:读懂文意

以其无礼于晋

且贰于楚也

晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待。

在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果是楚国大败。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。但仍未能感化晋国。

一、秦晋围郑

事情发生的背景,秦、晋围的原因:

春秋时期形势图

晋国为什么要联合秦国攻郑呢?

当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。

两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦晋联合也就必然了。

春秋时期形势图

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

亡郑利晋阙秦

存郑利秦

晋忘恩负义,贪得无厌

三读:读懂文意

烛之武是怎样一步步说服秦穆公的?

这说明他具有哪方面的突出才能?

由此可以看出作者在哪方面达到了很高的水平?

点拨:烛之武为了说服秦穆公退师,采取了高超的攻心战术,大体说来分为五步:

第一步:欲扬先抑,以退为进(欲擒故纵)

——郑知之矣

第二步:阐明利害,动摇秦君(晓之以弊)

——邻之厚,君之薄也

第三步:替秦着想,以利相诱(诱之以利)

——君亦无所害

第四步:引史为例,挑拨秦晋(导之以义)

——君之所知也

第五步:推测未来,劝秦谨慎(警之以害)

——唯君图之

烛之武谋略小析

欲擒故纵

投其所好

挑拨离间

借题发挥

保全郑国

这段说辞,只有125字,表现出烛之武高明的心理战术和精彩的外交辞令。他看准了秦晋联合攻郑各有所图,而若取郑则客观上只会对晋有利,而对秦不仅无利,还会招祸。若秦穆公明白了这一层,就很可能反过来弃晋帮郑,烛之武抓住了秦穆公这一心理、晓之以利害,终于打动了对方。而烛之武的说辞更妙之处在于他心里处处为郑着想,但口口声声说的是为秦,这就容易被秦伯接受。整段说辞,分析利害,委婉曲折、面面俱到、步步深入、层层紧逼,句句打动对方,显示出极强的说服力。

这说明作者在描写人物语言方面,尤其是在描写外交辞令方面达到了很高的水平。

烛之武

不计前嫌

深明大义

只身赴秦(军)

娓娓陈词

智谋深广

勇敢无畏

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])