高考生物二轮复习专题专练(28) 构建能量流动模型,分析能量传递效率(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考生物二轮复习专题专练(28) 构建能量流动模型,分析能量传递效率(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 493.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-16 23:17:09 | ||

图片预览

文档简介

高考生物二轮复习专题专练

(28) 构建能量流动模型,分析能量传递效率

从“高度”上研究高考

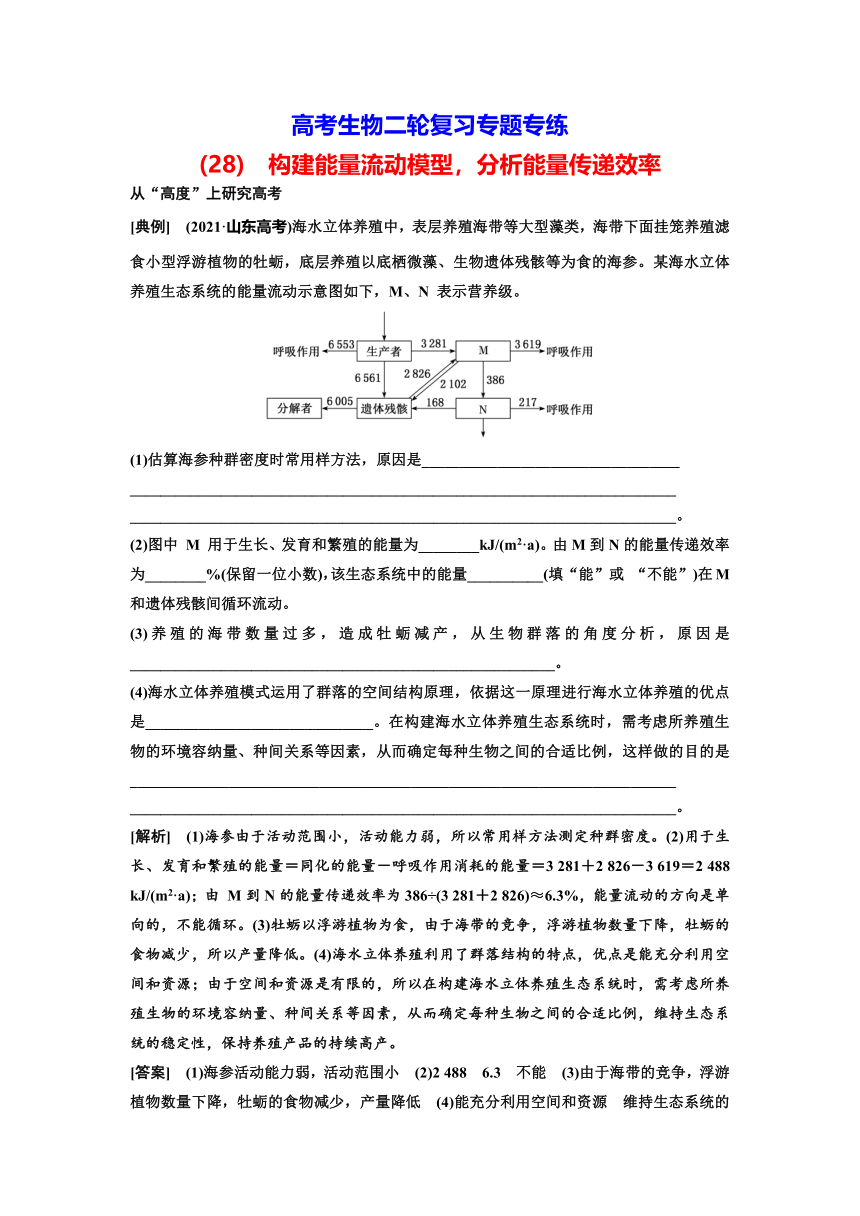

[典例] (2021·山东高考)海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N 表示营养级。

(1)估算海参种群密度时常用样方法,原因是__________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)图中 M 用于生长、发育和繁殖的能量为________kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为________%(保留一位小数),该生态系统中的能量__________(填“能”或 “不能”)在M和遗体残骸间循环流动。

(3)养殖的海带数量过多,造成牡蛎减产,从生物群落的角度分析,原因是________________________________________________________。

(4)海水立体养殖模式运用了群落的空间结构原理,依据这一原理进行海水立体养殖的优点是______________________________。在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,这样做的目的是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

[解析] (1)海参由于活动范围小,活动能力弱,所以常用样方法测定种群密度。(2)用于生长、发育和繁殖的能量=同化的能量-呼吸作用消耗的能量=3 281+2 826-3 619=2 488 kJ/(m2·a);由 M到N的能量传递效率为386÷(3 281+2 826)≈6.3%,能量流动的方向是单向的,不能循环。(3)牡蛎以浮游植物为食,由于海带的竞争,浮游植物数量下降,牡蛎的食物减少,所以产量降低。(4)海水立体养殖利用了群落结构的特点,优点是能充分利用空间和资源;由于空间和资源是有限的,所以在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产。

[答案] (1)海参活动能力弱,活动范围小 (2)2 488 6.3 不能 (3)由于海带的竞争,浮游植物数量下降,牡蛎的食物减少,产量降低 (4)能充分利用空间和资源 维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产(实现生态效益和经济效益的可持续发展)

从“深度”上提升知能

(一)分析能量流动的过程

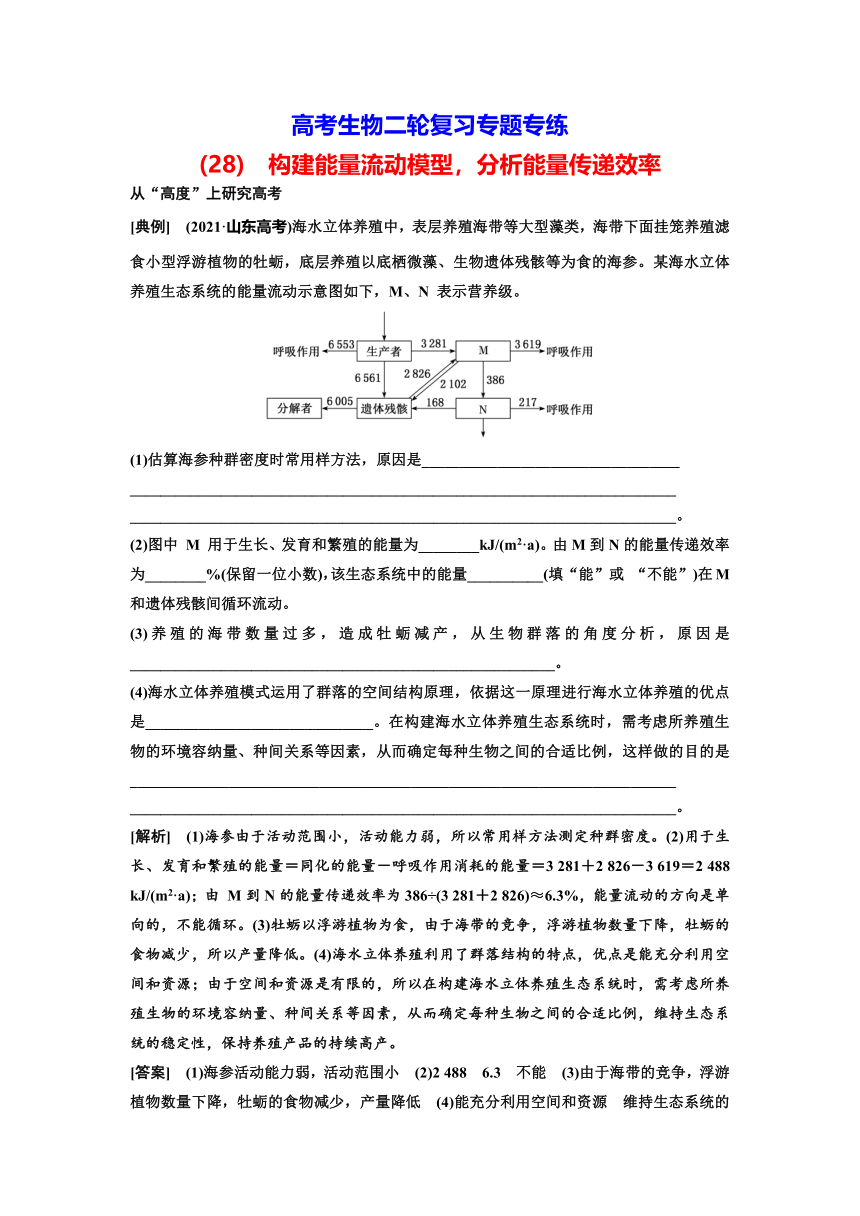

1.能量流动计算公式

2.流经生态系统的总能量

自然生态系统一般是生产者固定的太阳能总量,人工生态系统有时候还要考虑人工投放的有机物中的能量。

(二)能量传递效率的相关“最值”计算

若题干中未做具体说明,则一般认为能量传递的最低效率为10%,最高效率为20%。

1.在食物链A→B→C→D中,则有:

注:①食物链越短,最高营养级获得的能量越多;②生物间的取食关系越简单,生态系统的能量流动过程中消耗的越少。

2.在食物网中,则有:

3.具有人工能量输入的能量传递效率计算

人为输入某一营养级的能量是该营养级同化量的一部分,但却不是从上一营养级流入的能量。如求第二营养级至第三营养级能量传递效率时,应为第三营养级从第二营养级同化的能量(不包括人工输入第三营养级的能量)/第二营养级的同化量(包括人工输入第二营养级的能量)×100%。

从“宽度”上拓展训练

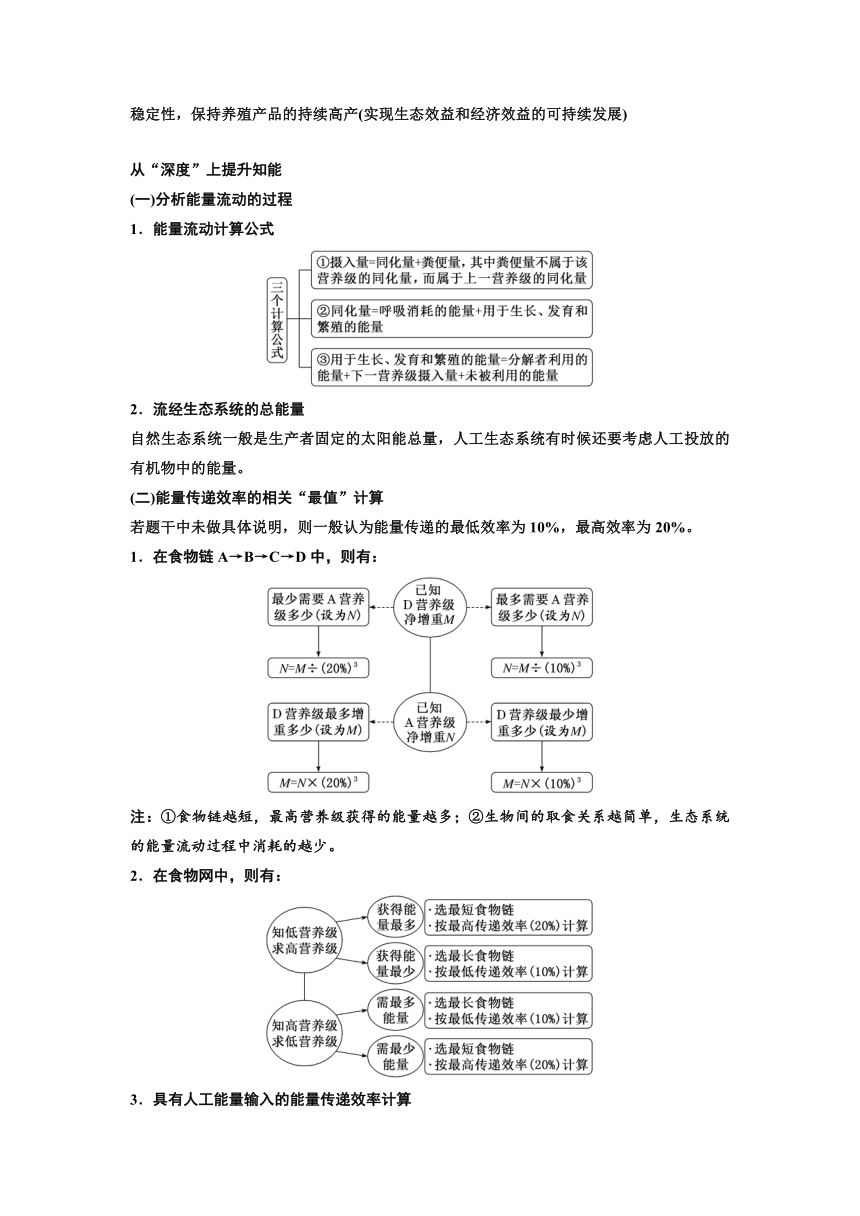

1.(2022·黄冈模拟)如图为某森林生态系统能量流动的部分示意图,图中数字为能量值,单位是J/(cm2·a)。下列相关叙述错误的是( )

A.生产者能固定太阳能,被称为生态系统的基石

B.分解者是联系生物群落和非生物环境的一大“桥梁”

C.植食性动物为初级消费者,其同化的能量为1.96×106

D.植食性动物同化的能量大部分用于自身生长、发育和繁殖

解析:选D 生产者能将太阳能或化学能转变成有机物中的化学能,为生态系统输入能量,被称为生态系统的基石,A正确;生产者将无机物合成有机物,分解者将有机物分解为无机物,所以它们是联系生物群落和非生物环境的“桥梁”,B正确;植食性动物为初级消费者,其同化的能量=摄入的能量-粪便中的能量=3.27×106-1.31×106=1.96×106,C正确;植食性动物同化的能量大部分用于呼吸作用,少部分用于自身生长、发育和繁殖,D错误。

2.(2022·金华模拟)如图表示在一个生态系统中,植物光合作用积累的有机物被植食性动物利用的过程。下列有关叙述正确的是( )

A.①+⑤为输入到该生态系统的总能量

B.③/①×100%为植物到植食性动物的能量传递效率

C.若植食性动物为经济动物,则④/③越大越好

D.③的能量全部用于植食性动物的生长繁殖

解析:选C 输入生态系统的总能量为生产者固定的太阳能,一部分用于植物呼吸消耗,一部分储存在植物体内的有机物中,因此①+⑤不能表示输入到该生态系统的总能量,A错误;由题图不能得到植物固定太阳能的量,③/①×100%不能表示植物到植食性动物的能量传递效率,B错误;④/③越大说明植食性动物积累的有机物所占比例越多,所以若植食性动物为经济动物,则④/③越大越好,C正确;植食性动物的同化量③=植食性动物呼吸消耗的能量+用于生长、发育和繁殖的能量,D错误。

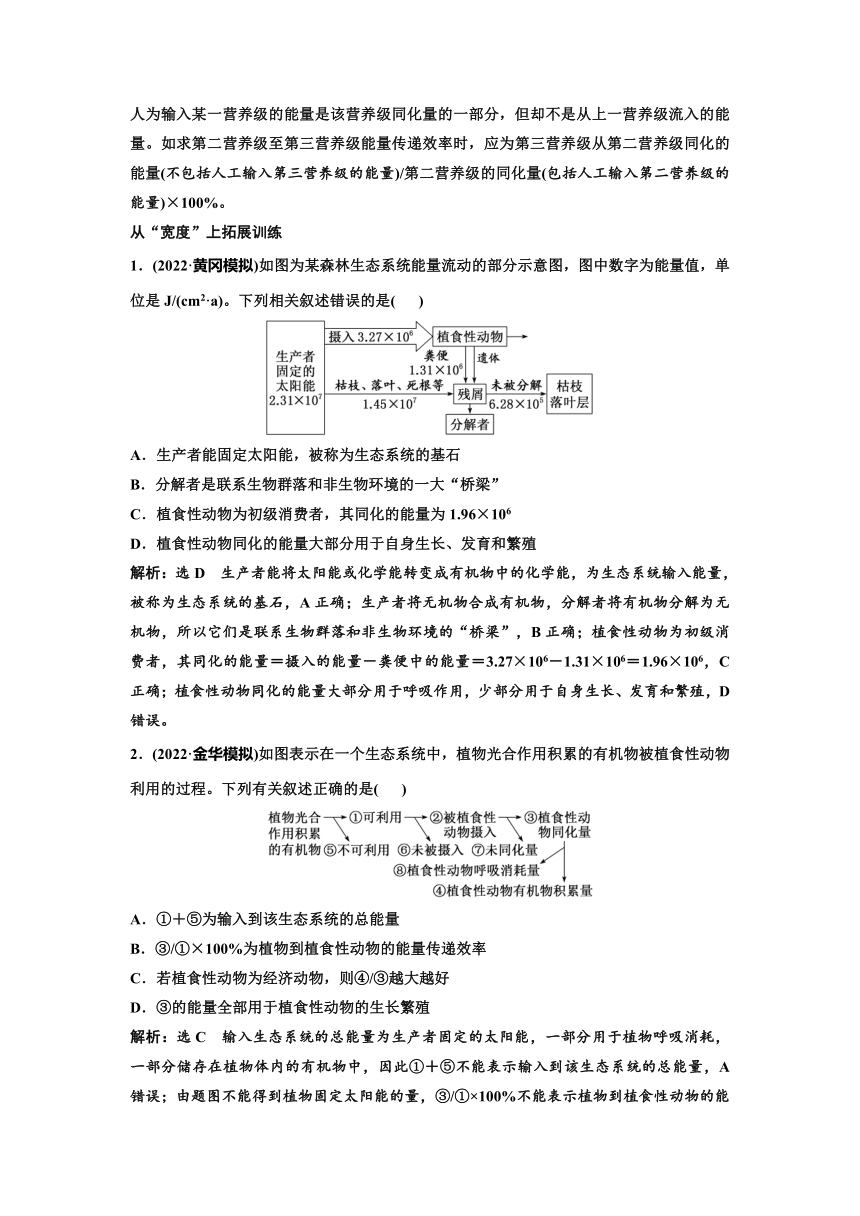

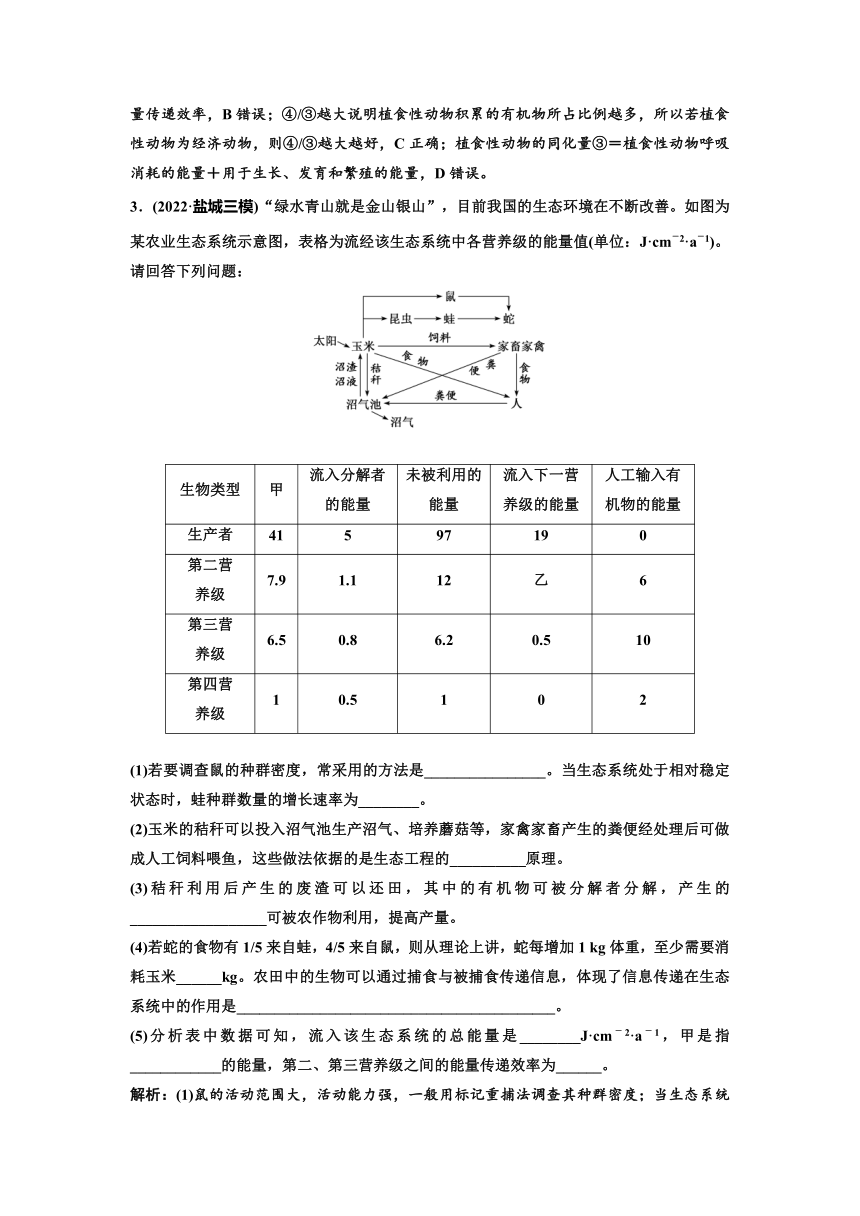

3.(2022·盐城三模)“绿水青山就是金山银山”,目前我国的生态环境在不断改善。如图为某农业生态系统示意图,表格为流经该生态系统中各营养级的能量值(单位:J·cm-2·a-1)。请回答下列问题:

生物类型 甲 流入分解者的能量 未被利用的能量 流入下一营养级的能量 人工输入有机物的能量

生产者 41 5 97 19 0

第二营 养级 7.9 1.1 12 乙 6

第三营 养级 6.5 0.8 6.2 0.5 10

第四营 养级 1 0.5 1 0 2

(1)若要调查鼠的种群密度,常采用的方法是________________。当生态系统处于相对稳定状态时,蛙种群数量的增长速率为________。

(2)玉米的秸秆可以投入沼气池生产沼气、培养蘑菇等,家禽家畜产生的粪便经处理后可做成人工饲料喂鱼,这些做法依据的是生态工程的__________原理。

(3)秸秆利用后产生的废渣可以还田,其中的有机物可被分解者分解,产生的__________________可被农作物利用,提高产量。

(4)若蛇的食物有1/5来自蛙,4/5来自鼠,则从理论上讲,蛇每增加1 kg体重,至少需要消耗玉米______kg。农田中的生物可以通过捕食与被捕食传递信息,体现了信息传递在生态系统中的作用是__________________________________________。

(5)分析表中数据可知,流入该生态系统的总能量是________J·cm-2·a-1,甲是指____________的能量,第二、第三营养级之间的能量传递效率为______。

解析:(1)鼠的活动范围大,活动能力强,一般用标记重捕法调查其种群密度;当生态系统处于相对稳定状态时,蛙的种群数量保持相对稳定,则其种群数量的增长速率为0。(2)玉米的秸秆可以投入沼气池生产沼气、培养蘑菇等,家禽家畜产生的粪便经处理后可做成人工饲料喂鱼,这些做法依据的生态工程原理是循环原理。(3)分解者能将秸秆中的有机物分解成CO2和无机盐等,供植物光合作用利用。(4)根据题干信息和题图分析,蛇可以从两条食物链获得能量,且从蛙获得1/5的能量,从鼠获得了4/5的能量,若蛇每增加1 kg体重,按20%的能量传递效率计算,至少需要消耗玉米的质量=1/5÷20%÷20%÷20%+4/5÷20%÷20%=45(kg)。农田中的生物可以通过捕食与被捕食传递信息,说明生态系统的信息传递可以调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定。(5)生态系统某一营养级固定的能量除了包括流向分解者的能量、未被利用的能量和流入下一营养级的能量(最高营养级除外),还应该包括呼吸作用散失的能量,因此表中甲代表呼吸作用散失的能量。结合表格数据分析,生产者同化的总能量=41+5+97+19=162(J·cm-2·a-1),人工输入有机物的总能量=6+10+2=18(J·cm-2·a-1),因此流入该生态系统的总能量=生产者同化的总能量+人工输入有机物的总能量=162+18=180(J·cm-2·a-1);第二营养级同化的能量为19 J·cm-2·a-1,有机物输入的能量为6 J·cm-2·a-1,则表中乙=19+6-7.9-1.1-12=4(J·cm-2·a-1),因此第二、第三营养级之间的能量传递效率=4÷(19+6)×100%=16%。

答案:(1)标记重捕法 0 (2)循环 (3)CO2和无机盐 (4)45 调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定 (5)180 呼吸作用散失 16%

[微课微练·一点一评]

一、选择题

1.某草原生态系统的食物网结构如图,下列说法正确的是( )

A.图中属于次级消费者的生物有3种

B.该草原生态系统的组成成分由非生物的物质和能量及图中生物构成

C.能量传递效率按20%计算,若蛇取食鼠的比例由1/4调整到3/4,则蛇体重增加1 kg,能为人多提供羊10 kg

D.生态系统中的物质、能量和信息沿着食物链和食物网循环流动

解析:选C 图中属于次级消费者的生物有4种,即蛇、人、青蛙、猫头鹰,A错误;该草原生态系统的组成成分由非生物的物质和能量、分解者及图中生物(生产者和消费者)构成,B错误;能量传递效率按20%计算,食物比例改变前蛇体重增加1 kg消耗草:0.75÷(20%)3+0.25÷(20%)2=100(kg),食物比例改变后蛇体重增加1 kg消耗草:0.25÷(20%)3+0.75÷(20%)2=50(kg)。因此调整后少消耗草50 kg,则羊可以增重50×20%=10(kg),C正确;能量不能循环流动,信息传递往往是双向的,但不能说是循环流动,D错误。

2.(2022·长沙三模)下图是某湖泊生态系统能量流动的情况,字母表示相应的能量值。据图分析,下列相关叙述正确的是( )

A.甲表示各个营养级用于生长、繁殖的能量

B.流入该生态系统的总能量为a1+b1+c1+d1

C.植食性鱼类到肉食性鱼类的能量传递效率为(c2-e2)/(c1-e1)×100%

D.为持续获得较大的鱼产量,应让捕捞的两种鱼类都保持最大自然增长率

解析:选B 图中a表示分解者利用,b表示呼吸消耗,c表示流向下一营养级(下一营养级的同化量),d表示未被利用,故甲表示各营养级未被利用的能量的总和,A错误;流入生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,数值上为a1+b1+c1+d1,B正确;植食性鱼类从上一营养级同化的能量为c1,肉食性鱼类从上一营养级同化的能量为c2,两营养级间能量传递效率为c1/c2×100%,C错误;为持续获得较大的鱼产量,应让捕捞的两种鱼类都保持最大自然增长速率,应使鱼的种群数量保持在K/2水平,D错误。

二、非选择题

3.如图①为北极冻原生态系统中部分生物构成的食物网。图②虚线方框内表示一个群落,箭头表示该生态系统能量流动的方向。请据图回答问题。

(1)图①有________条食物链,其中北极狐和雷鸟之间有明显的种间关系是________________。

(2)假如北极狐的食物1/2来自雷鸟,1/8来自植物,且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%,从消费者到消费者的能量传递效率为20%,如果北极狐种群增加的能量为80 kJ,若不考虑其他变化的影响,则对植物增加消耗的能量是______kJ。

(3)画出图②中的食物链:________________。

(4)北极地区动物在不同季节一般都有换羽或换毛的习性,这是受________信息的影响产生的适应性生理特征。

(5)如表表示图②生态系统的能量流动情况。

同化总量/ (×106 J) 储存能量/ (×106 J) 呼吸消耗/ (×106 J)

A 900 200 700

B 100 15 85

C 15 2 13

D 18 60 12

分析表可知,流入该生态系统的总能量为________,从第二营养级到第三营养级的能量传递效率为______。

解析:(1)图①共有5条食物链:植物→雪兔→狼;植物→雷鸟→狼;植物→雷鸟→北极狐;植物→北极狐;植物→雪兔→北极狐;其中北极狐和雷鸟均以植物为食,两者之间存在种间竞争关系,同时北极狐可以捕食雷鸟,两者之间还有捕食关系。(2)假如北极狐的食物1/2来自雷鸟,1/8来自植物,且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%,从消费者到消费者的能量传递效率为20%,如果北极狐种群增加的能量为80 kJ,若不考虑其他变化的影响,则需要植物的能量是40÷20%÷10%+30÷20%÷10%+10÷10%=3 600 (kJ)。(3)图②中C代表生态系统中的成分是分解者,A代表生态系统中的成分是生产者,B、D是消费者,食物链不包括分解者,故图②中的食物链为A→B→D。(4)北极地区动物在不同季节一般都有换羽或换毛的习性,这是受光照、温度等物理信息的影响产生的适应性生理特征。(5)流入该生态系统的总能量为生产者固定的能量,即900×106=9×108(J);能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,从第二营养级到第三营养级的能量传递效率为18÷100×100%=18%。

答案:(1)5 捕食和种间竞争 (2)3 600 (3)A→B→D (4)物理 (5)9×108 J 18%

4.某研究机构定量分析了一个以团头鲂为养殖对象的池塘生态系统,得到了下表和能量流动示意图,其中表中数据表示捕食概率,图中的数据是3个月内该池塘中的各种能量值(单位是t/km2)。

被捕食者 捕食者

桡足类 枝角类 团头鲂 轮虫

饲料 0.708

桡足类 0.012

枝角类 0.46 0.023

浮游植物 0.38 0.736 0.74

团头鲂

轮虫 0.094 0.074 0.015

底泥沉积物 0.058 0.161 0.206 0.223

水体碎屑 0.008 0.028 0.033 0.037

注:桡足类、枝角类、轮虫均为浮游动物。

(1)据表分析,桡足类在人工池塘中属于第______营养级;浮游动物在该池塘中起着承上启下的作用,请从能量流动的角度进行解释:_____________________________________

________________________________________________________________________。

(2)流经该生态系统的总能量是______________________________________;第三营养级到第四营养级的能量传递效率是______(保留小数点后1位)。

(3)构建池塘生态系统时应遵循生态工程原理,如根据自生原理要选择多种适宜淡水池塘的品种,混养时需要考虑这些品种的________________________(答出两条),通过合理设计使池塘物种间进行自组织;构建人工系统要尽量提高物种多样性的原因是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

答案:(1)二、三、四 一方面通过摄食将浮游植物、底泥沉积物和水体碎屑饲料中的能量部分同化到自己体内,另一方面由于被团头鲂捕食又能将能量传递到团头鲂体内 (2)浮游植物固定的太阳能和饲料有机物中的化学能 6.4% (3)生态位、种间关系 有助于生态系统维持自生能力(即便某个种群消亡,其他种群也能弥补上来)

(28) 构建能量流动模型,分析能量传递效率

从“高度”上研究高考

[典例] (2021·山东高考)海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N 表示营养级。

(1)估算海参种群密度时常用样方法,原因是__________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)图中 M 用于生长、发育和繁殖的能量为________kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为________%(保留一位小数),该生态系统中的能量__________(填“能”或 “不能”)在M和遗体残骸间循环流动。

(3)养殖的海带数量过多,造成牡蛎减产,从生物群落的角度分析,原因是________________________________________________________。

(4)海水立体养殖模式运用了群落的空间结构原理,依据这一原理进行海水立体养殖的优点是______________________________。在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,这样做的目的是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

[解析] (1)海参由于活动范围小,活动能力弱,所以常用样方法测定种群密度。(2)用于生长、发育和繁殖的能量=同化的能量-呼吸作用消耗的能量=3 281+2 826-3 619=2 488 kJ/(m2·a);由 M到N的能量传递效率为386÷(3 281+2 826)≈6.3%,能量流动的方向是单向的,不能循环。(3)牡蛎以浮游植物为食,由于海带的竞争,浮游植物数量下降,牡蛎的食物减少,所以产量降低。(4)海水立体养殖利用了群落结构的特点,优点是能充分利用空间和资源;由于空间和资源是有限的,所以在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产。

[答案] (1)海参活动能力弱,活动范围小 (2)2 488 6.3 不能 (3)由于海带的竞争,浮游植物数量下降,牡蛎的食物减少,产量降低 (4)能充分利用空间和资源 维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产(实现生态效益和经济效益的可持续发展)

从“深度”上提升知能

(一)分析能量流动的过程

1.能量流动计算公式

2.流经生态系统的总能量

自然生态系统一般是生产者固定的太阳能总量,人工生态系统有时候还要考虑人工投放的有机物中的能量。

(二)能量传递效率的相关“最值”计算

若题干中未做具体说明,则一般认为能量传递的最低效率为10%,最高效率为20%。

1.在食物链A→B→C→D中,则有:

注:①食物链越短,最高营养级获得的能量越多;②生物间的取食关系越简单,生态系统的能量流动过程中消耗的越少。

2.在食物网中,则有:

3.具有人工能量输入的能量传递效率计算

人为输入某一营养级的能量是该营养级同化量的一部分,但却不是从上一营养级流入的能量。如求第二营养级至第三营养级能量传递效率时,应为第三营养级从第二营养级同化的能量(不包括人工输入第三营养级的能量)/第二营养级的同化量(包括人工输入第二营养级的能量)×100%。

从“宽度”上拓展训练

1.(2022·黄冈模拟)如图为某森林生态系统能量流动的部分示意图,图中数字为能量值,单位是J/(cm2·a)。下列相关叙述错误的是( )

A.生产者能固定太阳能,被称为生态系统的基石

B.分解者是联系生物群落和非生物环境的一大“桥梁”

C.植食性动物为初级消费者,其同化的能量为1.96×106

D.植食性动物同化的能量大部分用于自身生长、发育和繁殖

解析:选D 生产者能将太阳能或化学能转变成有机物中的化学能,为生态系统输入能量,被称为生态系统的基石,A正确;生产者将无机物合成有机物,分解者将有机物分解为无机物,所以它们是联系生物群落和非生物环境的“桥梁”,B正确;植食性动物为初级消费者,其同化的能量=摄入的能量-粪便中的能量=3.27×106-1.31×106=1.96×106,C正确;植食性动物同化的能量大部分用于呼吸作用,少部分用于自身生长、发育和繁殖,D错误。

2.(2022·金华模拟)如图表示在一个生态系统中,植物光合作用积累的有机物被植食性动物利用的过程。下列有关叙述正确的是( )

A.①+⑤为输入到该生态系统的总能量

B.③/①×100%为植物到植食性动物的能量传递效率

C.若植食性动物为经济动物,则④/③越大越好

D.③的能量全部用于植食性动物的生长繁殖

解析:选C 输入生态系统的总能量为生产者固定的太阳能,一部分用于植物呼吸消耗,一部分储存在植物体内的有机物中,因此①+⑤不能表示输入到该生态系统的总能量,A错误;由题图不能得到植物固定太阳能的量,③/①×100%不能表示植物到植食性动物的能量传递效率,B错误;④/③越大说明植食性动物积累的有机物所占比例越多,所以若植食性动物为经济动物,则④/③越大越好,C正确;植食性动物的同化量③=植食性动物呼吸消耗的能量+用于生长、发育和繁殖的能量,D错误。

3.(2022·盐城三模)“绿水青山就是金山银山”,目前我国的生态环境在不断改善。如图为某农业生态系统示意图,表格为流经该生态系统中各营养级的能量值(单位:J·cm-2·a-1)。请回答下列问题:

生物类型 甲 流入分解者的能量 未被利用的能量 流入下一营养级的能量 人工输入有机物的能量

生产者 41 5 97 19 0

第二营 养级 7.9 1.1 12 乙 6

第三营 养级 6.5 0.8 6.2 0.5 10

第四营 养级 1 0.5 1 0 2

(1)若要调查鼠的种群密度,常采用的方法是________________。当生态系统处于相对稳定状态时,蛙种群数量的增长速率为________。

(2)玉米的秸秆可以投入沼气池生产沼气、培养蘑菇等,家禽家畜产生的粪便经处理后可做成人工饲料喂鱼,这些做法依据的是生态工程的__________原理。

(3)秸秆利用后产生的废渣可以还田,其中的有机物可被分解者分解,产生的__________________可被农作物利用,提高产量。

(4)若蛇的食物有1/5来自蛙,4/5来自鼠,则从理论上讲,蛇每增加1 kg体重,至少需要消耗玉米______kg。农田中的生物可以通过捕食与被捕食传递信息,体现了信息传递在生态系统中的作用是__________________________________________。

(5)分析表中数据可知,流入该生态系统的总能量是________J·cm-2·a-1,甲是指____________的能量,第二、第三营养级之间的能量传递效率为______。

解析:(1)鼠的活动范围大,活动能力强,一般用标记重捕法调查其种群密度;当生态系统处于相对稳定状态时,蛙的种群数量保持相对稳定,则其种群数量的增长速率为0。(2)玉米的秸秆可以投入沼气池生产沼气、培养蘑菇等,家禽家畜产生的粪便经处理后可做成人工饲料喂鱼,这些做法依据的生态工程原理是循环原理。(3)分解者能将秸秆中的有机物分解成CO2和无机盐等,供植物光合作用利用。(4)根据题干信息和题图分析,蛇可以从两条食物链获得能量,且从蛙获得1/5的能量,从鼠获得了4/5的能量,若蛇每增加1 kg体重,按20%的能量传递效率计算,至少需要消耗玉米的质量=1/5÷20%÷20%÷20%+4/5÷20%÷20%=45(kg)。农田中的生物可以通过捕食与被捕食传递信息,说明生态系统的信息传递可以调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定。(5)生态系统某一营养级固定的能量除了包括流向分解者的能量、未被利用的能量和流入下一营养级的能量(最高营养级除外),还应该包括呼吸作用散失的能量,因此表中甲代表呼吸作用散失的能量。结合表格数据分析,生产者同化的总能量=41+5+97+19=162(J·cm-2·a-1),人工输入有机物的总能量=6+10+2=18(J·cm-2·a-1),因此流入该生态系统的总能量=生产者同化的总能量+人工输入有机物的总能量=162+18=180(J·cm-2·a-1);第二营养级同化的能量为19 J·cm-2·a-1,有机物输入的能量为6 J·cm-2·a-1,则表中乙=19+6-7.9-1.1-12=4(J·cm-2·a-1),因此第二、第三营养级之间的能量传递效率=4÷(19+6)×100%=16%。

答案:(1)标记重捕法 0 (2)循环 (3)CO2和无机盐 (4)45 调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定 (5)180 呼吸作用散失 16%

[微课微练·一点一评]

一、选择题

1.某草原生态系统的食物网结构如图,下列说法正确的是( )

A.图中属于次级消费者的生物有3种

B.该草原生态系统的组成成分由非生物的物质和能量及图中生物构成

C.能量传递效率按20%计算,若蛇取食鼠的比例由1/4调整到3/4,则蛇体重增加1 kg,能为人多提供羊10 kg

D.生态系统中的物质、能量和信息沿着食物链和食物网循环流动

解析:选C 图中属于次级消费者的生物有4种,即蛇、人、青蛙、猫头鹰,A错误;该草原生态系统的组成成分由非生物的物质和能量、分解者及图中生物(生产者和消费者)构成,B错误;能量传递效率按20%计算,食物比例改变前蛇体重增加1 kg消耗草:0.75÷(20%)3+0.25÷(20%)2=100(kg),食物比例改变后蛇体重增加1 kg消耗草:0.25÷(20%)3+0.75÷(20%)2=50(kg)。因此调整后少消耗草50 kg,则羊可以增重50×20%=10(kg),C正确;能量不能循环流动,信息传递往往是双向的,但不能说是循环流动,D错误。

2.(2022·长沙三模)下图是某湖泊生态系统能量流动的情况,字母表示相应的能量值。据图分析,下列相关叙述正确的是( )

A.甲表示各个营养级用于生长、繁殖的能量

B.流入该生态系统的总能量为a1+b1+c1+d1

C.植食性鱼类到肉食性鱼类的能量传递效率为(c2-e2)/(c1-e1)×100%

D.为持续获得较大的鱼产量,应让捕捞的两种鱼类都保持最大自然增长率

解析:选B 图中a表示分解者利用,b表示呼吸消耗,c表示流向下一营养级(下一营养级的同化量),d表示未被利用,故甲表示各营养级未被利用的能量的总和,A错误;流入生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,数值上为a1+b1+c1+d1,B正确;植食性鱼类从上一营养级同化的能量为c1,肉食性鱼类从上一营养级同化的能量为c2,两营养级间能量传递效率为c1/c2×100%,C错误;为持续获得较大的鱼产量,应让捕捞的两种鱼类都保持最大自然增长速率,应使鱼的种群数量保持在K/2水平,D错误。

二、非选择题

3.如图①为北极冻原生态系统中部分生物构成的食物网。图②虚线方框内表示一个群落,箭头表示该生态系统能量流动的方向。请据图回答问题。

(1)图①有________条食物链,其中北极狐和雷鸟之间有明显的种间关系是________________。

(2)假如北极狐的食物1/2来自雷鸟,1/8来自植物,且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%,从消费者到消费者的能量传递效率为20%,如果北极狐种群增加的能量为80 kJ,若不考虑其他变化的影响,则对植物增加消耗的能量是______kJ。

(3)画出图②中的食物链:________________。

(4)北极地区动物在不同季节一般都有换羽或换毛的习性,这是受________信息的影响产生的适应性生理特征。

(5)如表表示图②生态系统的能量流动情况。

同化总量/ (×106 J) 储存能量/ (×106 J) 呼吸消耗/ (×106 J)

A 900 200 700

B 100 15 85

C 15 2 13

D 18 60 12

分析表可知,流入该生态系统的总能量为________,从第二营养级到第三营养级的能量传递效率为______。

解析:(1)图①共有5条食物链:植物→雪兔→狼;植物→雷鸟→狼;植物→雷鸟→北极狐;植物→北极狐;植物→雪兔→北极狐;其中北极狐和雷鸟均以植物为食,两者之间存在种间竞争关系,同时北极狐可以捕食雷鸟,两者之间还有捕食关系。(2)假如北极狐的食物1/2来自雷鸟,1/8来自植物,且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%,从消费者到消费者的能量传递效率为20%,如果北极狐种群增加的能量为80 kJ,若不考虑其他变化的影响,则需要植物的能量是40÷20%÷10%+30÷20%÷10%+10÷10%=3 600 (kJ)。(3)图②中C代表生态系统中的成分是分解者,A代表生态系统中的成分是生产者,B、D是消费者,食物链不包括分解者,故图②中的食物链为A→B→D。(4)北极地区动物在不同季节一般都有换羽或换毛的习性,这是受光照、温度等物理信息的影响产生的适应性生理特征。(5)流入该生态系统的总能量为生产者固定的能量,即900×106=9×108(J);能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,从第二营养级到第三营养级的能量传递效率为18÷100×100%=18%。

答案:(1)5 捕食和种间竞争 (2)3 600 (3)A→B→D (4)物理 (5)9×108 J 18%

4.某研究机构定量分析了一个以团头鲂为养殖对象的池塘生态系统,得到了下表和能量流动示意图,其中表中数据表示捕食概率,图中的数据是3个月内该池塘中的各种能量值(单位是t/km2)。

被捕食者 捕食者

桡足类 枝角类 团头鲂 轮虫

饲料 0.708

桡足类 0.012

枝角类 0.46 0.023

浮游植物 0.38 0.736 0.74

团头鲂

轮虫 0.094 0.074 0.015

底泥沉积物 0.058 0.161 0.206 0.223

水体碎屑 0.008 0.028 0.033 0.037

注:桡足类、枝角类、轮虫均为浮游动物。

(1)据表分析,桡足类在人工池塘中属于第______营养级;浮游动物在该池塘中起着承上启下的作用,请从能量流动的角度进行解释:_____________________________________

________________________________________________________________________。

(2)流经该生态系统的总能量是______________________________________;第三营养级到第四营养级的能量传递效率是______(保留小数点后1位)。

(3)构建池塘生态系统时应遵循生态工程原理,如根据自生原理要选择多种适宜淡水池塘的品种,混养时需要考虑这些品种的________________________(答出两条),通过合理设计使池塘物种间进行自组织;构建人工系统要尽量提高物种多样性的原因是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

答案:(1)二、三、四 一方面通过摄食将浮游植物、底泥沉积物和水体碎屑饲料中的能量部分同化到自己体内,另一方面由于被团头鲂捕食又能将能量传递到团头鲂体内 (2)浮游植物固定的太阳能和饲料有机物中的化学能 6.4% (3)生态位、种间关系 有助于生态系统维持自生能力(即便某个种群消亡,其他种群也能弥补上来)

同课章节目录