【备考2023】浙教版科学中考“临阵磨枪”专题训练(三十五):生物的遗传与进化【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 【备考2023】浙教版科学中考“临阵磨枪”专题训练(三十五):生物的遗传与进化【word,含答案】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 685.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-15 07:18:17 | ||

图片预览

文档简介

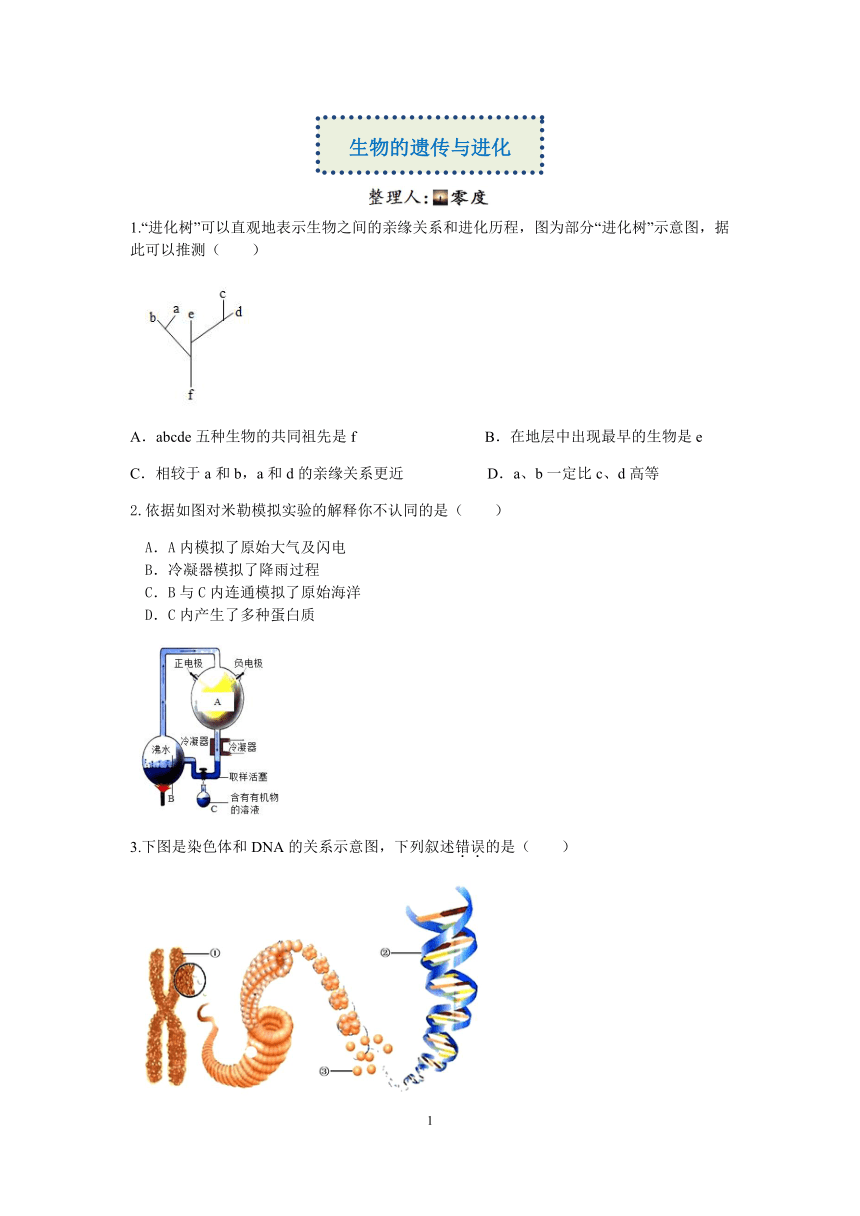

1.“进化树”可以直观地表示生物之间的亲缘关系和进化历程,图为部分“进化树”示意图,据此可以推测( )

A.abcde五种生物的共同祖先是f B.在地层中出现最早的生物是e

C.相较于a和b,a和d的亲缘关系更近 D.a、b一定比c、d高等

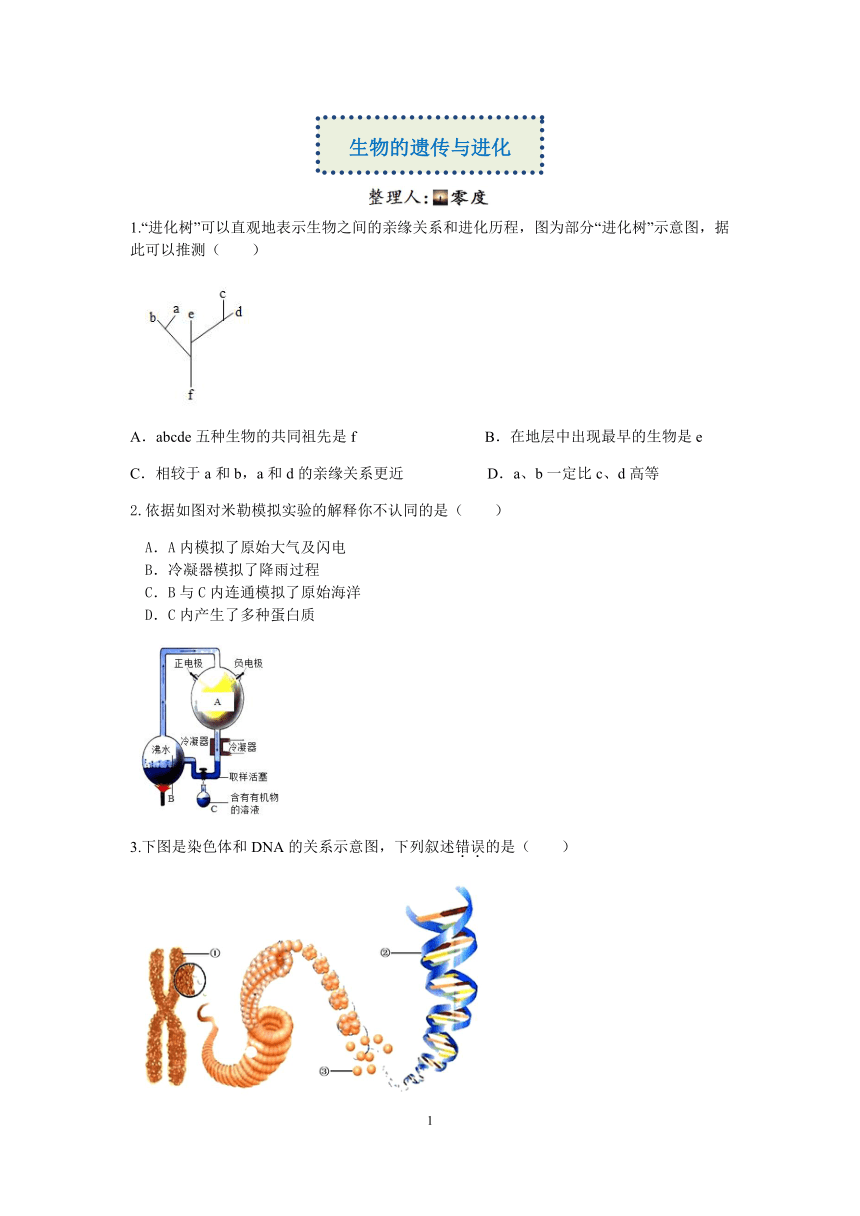

2.依据如图对米勒模拟实验的解释你不认同的是( )

A.A内模拟了原始大气及闪电

B.冷凝器模拟了降雨过程

C.B与C内连通模拟了原始海洋

D.C内产生了多种蛋白质

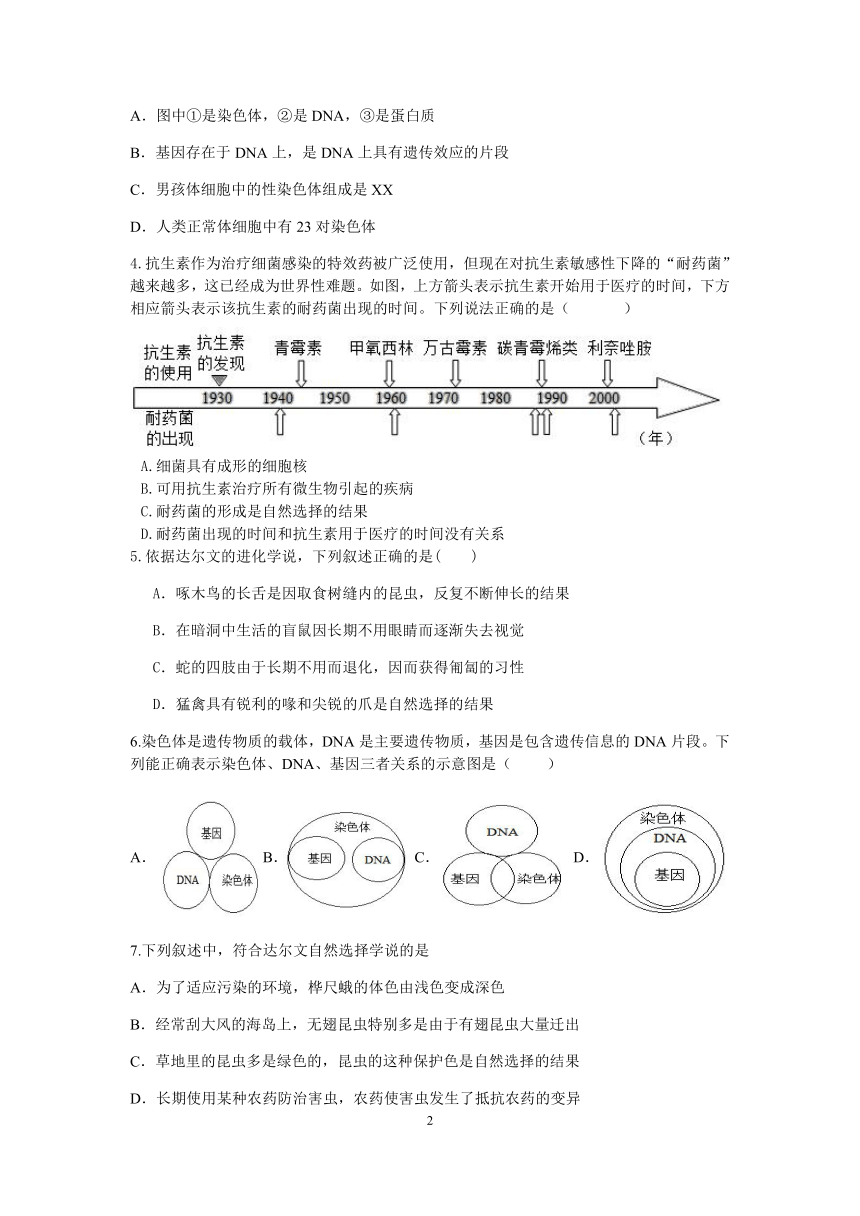

3.下图是染色体和DNA的关系示意图,下列叙述错误的是( )

A.图中①是染色体,②是DNA,③是蛋白质

B.基因存在于DNA上,是DNA上具有遗传效应的片段

C.男孩体细胞中的性染色体组成是XX

D.人类正常体细胞中有23对染色体

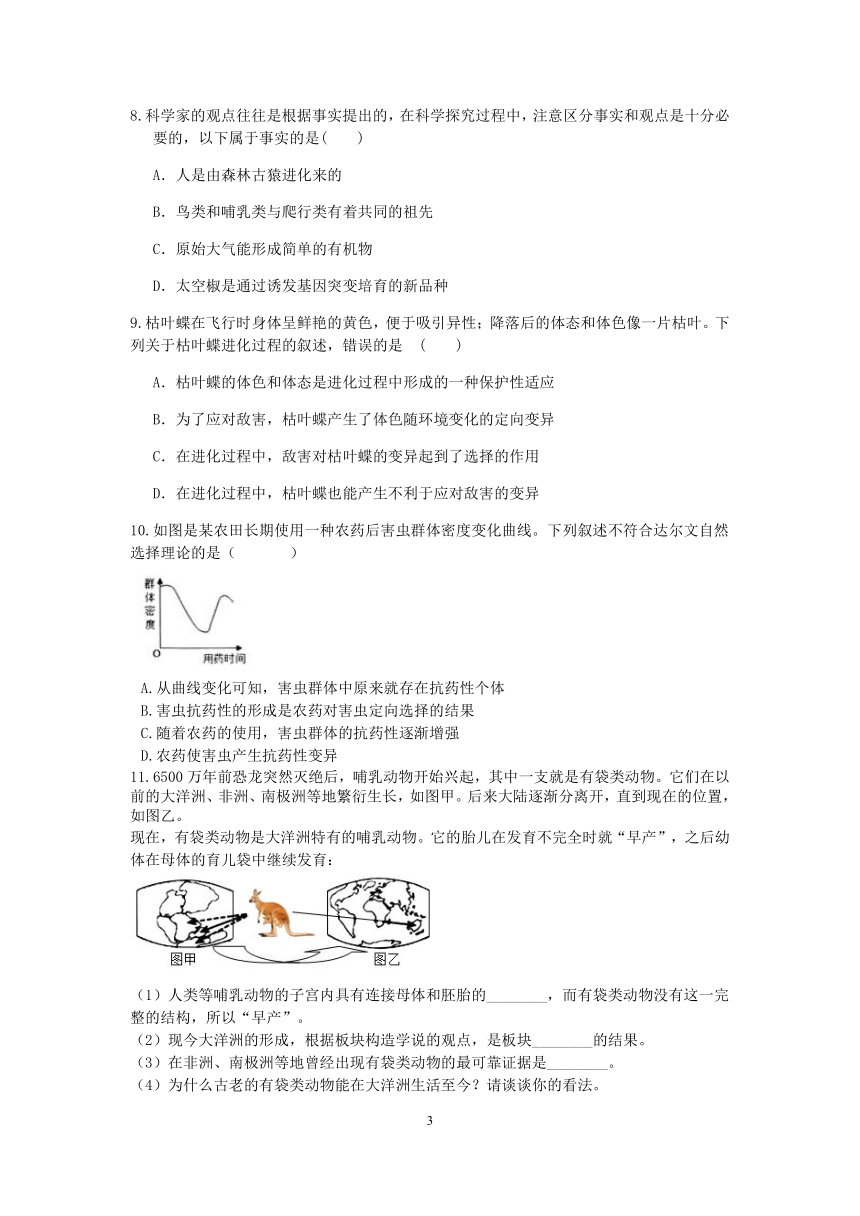

4.抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。如图,上方箭头表示抗生素开始用于医疗的时间,下方相应箭头表示该抗生素的耐药菌出现的时间。下列说法正确的是( )

A.细菌具有成形的细胞核

B.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病

C.耐药菌的形成是自然选择的结果

D.耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间没有关系

5.依据达尔文的进化学说,下列叙述正确的是( )

A.啄木鸟的长舌是因取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

B.在暗洞中生活的盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐的习性

D.猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果

6.染色体是遗传物质的载体,DNA是主要遗传物质,基因是包含遗传信息的DNA片段。下列能正确表示染色体、DNA、基因三者关系的示意图是( )

A.B.C.D.

7.下列叙述中,符合达尔文自然选择学说的是

A.为了适应污染的环境,桦尺蛾的体色由浅色变成深色

B.经常刮大风的海岛上,无翅昆虫特别多是由于有翅昆虫大量迁出

C.草地里的昆虫多是绿色的,昆虫的这种保护色是自然选择的结果

D.长期使用某种农药防治害虫,农药使害虫发生了抵抗农药的变异

8.科学家的观点往往是根据事实提出的,在科学探究过程中,注意区分事实和观点是十分必要的,以下属于事实的是( )

A.人是由森林古猿进化来的

B.鸟类和哺乳类与爬行类有着共同的祖先

C.原始大气能形成简单的有机物

D.太空椒是通过诱发基因突变培育的新品种

9.枯叶蝶在飞行时身体呈鲜艳的黄色,便于吸引异性;降落后的体态和体色像一片枯叶。下列关于枯叶蝶进化过程的叙述,错误的是 ( )

A.枯叶蝶的体色和体态是进化过程中形成的一种保护性适应

B.为了应对敌害,枯叶蝶产生了体色随环境变化的定向变异

C.在进化过程中,敌害对枯叶蝶的变异起到了选择的作用

D.在进化过程中,枯叶蝶也能产生不利于应对敌害的变异

10.如图是某农田长期使用一种农药后害虫群体密度变化曲线。下列叙述不符合达尔文自然选择理论的是( )

A.从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体

B.害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果

C.随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强

D.农药使害虫产生抗药性变异

11.6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物。它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长,如图甲。后来大陆逐渐分离开,直到现在的位置,如图乙。

现在,有袋类动物是大洋洲特有的哺乳动物。它的胎儿在发育不完全时就“早产”,之后幼体在母体的育儿袋中继续发育:

(1)人类等哺乳动物的子宫内具有连接母体和胚胎的________,而有袋类动物没有这一完整的结构,所以“早产”。

(2)现今大洋洲的形成,根据板块构造学说的观点,是板块________的结果。

(3)在非洲、南极洲等地曾经出现有袋类动物的最可靠证据是________。

(4)为什么古老的有袋类动物能在大洋洲生活至今?请谈谈你的看法。

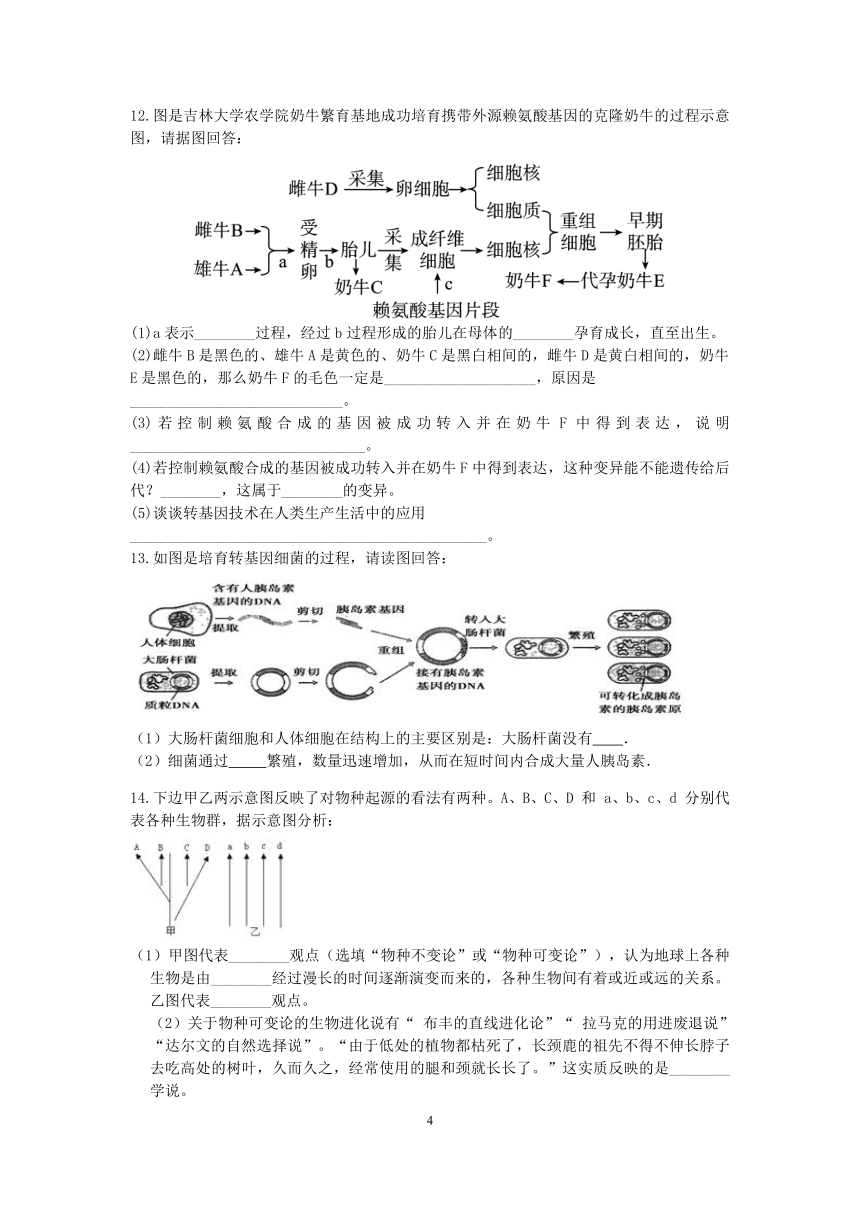

12.图是吉林大学农学院奶牛繁育基地成功培育携带外源赖氨酸基因的克隆奶牛的过程示意图,请据图回答:

(1)a表示________过程,经过b过程形成的胎儿在母体的________孕育成长,直至出生。

(2)雌牛B是黑色的、雄牛A是黄色的、奶牛C是黑白相间的,雌牛D是黄白相间的,奶牛E是黑色的,那么奶牛F的毛色一定是____________________,原因是____________________________。

(3)若控制赖氨酸合成的基因被成功转入并在奶牛F中得到表达,说明_______________________________。

(4)若控制赖氨酸合成的基因被成功转入并在奶牛F中得到表达,这种变异能不能遗传给后代?________,这属于________的变异。

(5)谈谈转基因技术在人类生产生活中的应用_______________________________________________。

13.如图是培育转基因细菌的过程,请读图回答:

(1)大肠杆菌细胞和人体细胞在结构上的主要区别是:大肠杆菌没有 .

(2)细菌通过 繁殖,数量迅速增加,从而在短时间内合成大量人胰岛素.

14.下边甲乙两示意图反映了对物种起源的看法有两种。A、B、C、D 和 a、b、c、d 分别代表各种生物群,据示意图分析:

(1)甲图代表________观点(选填“物种不变论”或“物种可变论”),认为地球上各种生物是由________经过漫长的时间逐渐演变而来的,各种生物间有着或近或远的关系。乙图代表________观点。

(2)关于物种可变论的生物进化说有“ 布丰的直线进化论”“ 拉马克的用进废退说”“达尔文的自然选择说”。“由于低处的植物都枯死了,长颈鹿的祖先不得不伸长脖子去吃高处的树叶,久而久之,经常使用的腿和颈就长长了。”这实质反映的是________学说。

15.历史上巨行星(如木星和土星)的大气成分变化可能较小,而现在它们的大气中都没有游离氧,其主要成分是氢气、氦气、甲烷和氨。由此推断,原始地球空气成分和木星、土星上的大气成分类似。1953年米勒做了一个探索地球上的生命是如何起源的实验。米勒向装置中通入推测的原始大气成分:甲烷、氢气、氨、水蒸气,通过放电和紫外线照射的方法模拟原始地球的环境条件,获得了多种氨基酸。请根据下图回答下列问题。

(1)米勒实验属于“模拟实验”。米勒试验装置中左上方大容器内模拟了 的成分,它与现在的大气成分相比主要不含 。进行火化放电模拟闪电,主要为该实验提供 。

(2)米勒试验装置中煮沸的水模拟了 ,冷凝后获得了氨基酸。通过这个试验米勒得出的结论是 。

(3)根据米勒的试验,部分学者提出了化学起源学说,他们认为生命起源的大致过程是:原始大气(无机小分子)→ →复杂有机物→原始生命。

答案及解析

1.A

【解析】A.如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,但亲缘关系远近不同,A正确。

B.距现在地层越近是越高等、越复杂的生物化石,距现在地层越远的地层是越低等、越简单的生物化石,如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先进化而来,在地层中出现最早的生物是f,所以在图中最低等的生物是f,B错误。

C.较a和b、a和d,a和b之间的亲缘关系更近,原因是b是由e枝上进化而来,a又是由b枝上进化而来,当然从亲缘关系上看a和b更近,a和d要远,C错误。

D.如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,也就意味着a、b、d、e都比更复杂、更高等、陆生的可能更大,但我们却不能确定a、b、c、d、e之间谁高级谁低等,D错误。

故选A。

2.D

【解析】米勒的实验如上图,将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将B烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受A内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过C冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在C仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是多种蛋白质,可见D符合题意。

3.C

【解析】A.图中①染色体,②是蛋白质,③是DNA,A正确。

B.每条染色体都含有一个DNA分子,每个DNA分子上含有多个基因,是DNA上具有遗传效应的片段,B正确。

C.人类的性别由性染色体决定,如XY是男性,XX是女性,C错误。

D.人类正常体细胞中有23对染色体,D正确。

故选C。

4.C

【解析】抗生素,是指由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。

【解答】A、细菌是原核生物,没有成形的细胞核;故A错误;

B、抗生素只能破坏微生物的细胞壁,不具有细胞结构的病毒不能通过抗生素来治疗;故B错误;

C、耐药菌的是抗生素的不断选择所致的;故C正确;

D、由图可知,耐药菌的出现时间与抗生素使用是有关系的;故D错误;

5.D

【解析】达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。题中啄木鸟、盲鼠、蛇和猛禽的生理结构特点均是自然选择的结果,表现为对环境的适应性。

6.D

【解析】染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位叫基因。基因控制生物的性状。一条染色体一般有一个DNA分子,一个DNA分子上有许多个基因。染色体、DNA、基因之间的大小关系为:染色体>DNA>基因。

故选D。

7.C

【解析】A.是污染的环境对桦尺蛾的体色进行了选择,而不是为了适应污染的环境,桦尺蛾的体色变成了灰色,错误。

B.经常刮大风的海岛上,长翅昆虫少,无翅昆虫却很多这是自然选择的结果,不是由于有翅昆虫大量迁出,错误。

C.达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫自然选择,草地里的昆虫多是绿色的,昆虫的这种保护色是自然选择的结果,正确。

D.长期使用某种农药防治害虫,农药选择了害虫中能抵抗农药的变异,不符合达尔文自然选择学说,错误。

故选C。

8.D

【解析】人类是由森林古猿进化来的、鸟类和哺乳类与爬行类有着共同的祖先,都是推测,不属于事实;根据米勒模拟实验获得的证据,可以推测原始大气能形成简单的有机物,不属于事实;太空椒是通过诱发基因突变培育的新品种,是客观存在的物体和现象,属于事实。

9.B

【解析】生物的变异是不定向的,不是枯叶蝶为了应对敌害产生了体色随环境变化的定向变异。自然选择是定向的。

10.D

【解析】自然选择指生物在生存斗争中适者生存、不适者被淘汰的现象,最初由C·R·达尔文提出。达尔文从生物与环境相互作用的观点出发,认为生物的变异、遗传和自然选择作用能导致生物的适应性改变。

【解答】A、变异是不定像的,所以抗药性个体肯定是存在的,不然使用农药后害虫群体密度直接为0;故A不符合题意;

BC、农药对害虫具有选择作用,导致抗药性的害虫存活下来,最终害虫的抗药性越来越强;故BC不符合题意;

D、害虫的抗药性变异与农药无关,农药是定向选择;故D符合题意;

11.(1)胎盘 (2)张裂 (3)化石

(4)大洋洲的自然环境适合有袋类动物繁衍生长;有袋类动物在生存斗争中占优势;缺少更高等的哺乳动物(或“缺少天敌”);大洋洲的环境变化不大;有袋类动物进化缓慢等(合理即可)

【解析】1、哺乳动物胎生哺乳,胎儿在母体内发育成熟,通过胎盘和脐带与母体相连从母体中获得营养和氧气,代谢废物由母体血液带出;

2、板块构造学说认为,全球分为六大板块,板块漂浮在软流层上,板块的碰撞挤压形成高山深沟,板块的张裂形成裂谷和海洋;

3、 化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或遗迹,最常见的是骨头与贝壳等 , 研究化石可以了解生物的演化并能帮助确定地层的年代 。 从化石中可以看到古代动物、植物的样子,从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境,可以推断出埋藏化石的地层形成的年代和经历的变化,可以看到生物从古到今的变化等等 ;

4、达尔文进化论认为适者生存不适者被淘汰,现今能生活着的生物都是通过自然选择适应环境的生物。可以从大洋洲的自然环境方面展开回答。

【解答】(1) 人类等哺乳动物的子宫内具有连接母体和胚胎的 胎盘, 而有袋类动物没有这一完整的结构,所以“早产” ;

(2) 现今大洋洲的形成,根据板块构造学说的观点,是板块 张裂的结果;

(3) 在非洲、南极洲等地曾经出现有袋类动物的最可靠证据是 化石;

(4)从达尔文进化论物竞天择适者生存的角度,可进行如下的回答: 大洋洲的自然环境适合有袋类动物繁衍生长;有袋类动物在生存斗争中占优势;缺少更高等的哺乳动物(或“缺少天敌”);大洋洲的环境变化不大;有袋类动物进化缓慢等。

12.(1)受精 子宫

(2)黑白相间(或与奶牛C相同) 细胞核是遗传的控制中心

(3)生物体的性状是由基因控制的

(4)能 可遗传

(5)改变动植物性状,培育新品种(合理即可)

【解析】(1)a表示精子与卵细胞的结合形成受精卵的过程,即受精过程。受精卵不断进行分裂,逐渐发育成胚胎,胚胎进一步发育成胎儿,经过b过程形成的胎儿在母体的子宫内发育成熟,最后分娩产出新生儿。(2)细胞核含有遗传物质,细胞的控制中心是细胞核。由于奶牛F是奶牛C提供的细胞核,所以长得与奶牛C相似。(3)将控制赖氨酸合成的基因成功转入并在奶牛F中得到表达的事例说明:生物的性状是由基因控制的。(4)控制赖氨酸合成的基因被成功转入奶牛F中,让控制赖氨酸合成的基因得到表达。这种变异能遗传给后代,属于可遗传的变异。(5)利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种。也可以利用其他生物体培育出期望的生物制品,用于医药、食品等方面。

13.(1)(成形的)细胞核 (2)分裂

【解析】(1)大肠杆菌与人体细胞的主要区别在于人体细胞无细胞壁,有成形的细胞核,而大肠杆菌有细胞壁,无成形的细胞核,DNA的基本单位都是脱氧核苷酸.

(2)细菌通过分裂生殖的方式使细菌数量迅速增加.

14.(1)物种可变论;共同祖先;物种不变论(2)拉马克的用进废退说

【解析】(1)最早较为系统地阐明生物如何进化的是法国博物学家布丰。他认为物种是可变的,现在活着的种类是从今天已经不存在的种类演变而来的。(2)1809 年,法国博物学家拉马克提出了新的观点,即“用进废退”。拉马克认为,现存的生物,包括人类都是由其他物种变化而来的,现在存活的生物都有各自的祖先;物种进化的原因是生物本身存在着一种由低级向高级发展的力量。(3)达尔文进化论解释物种进化原因的自然选择;达尔文还认为现存于地球上的生物,包括人类在内,都是自然选择的结果,并且都是由一个共同的祖先进化而来的,因此生物间存在着或近或远的亲缘关系。

【解答】(1)由甲图分析可知,其生物都来自一个共同的祖先,即物种是可变的;由乙图分析可知,其生物的物种一直没有发生改变,即物种是不变的。

(2)“由于低处的植物都枯死了,长颈鹿的祖先不得不伸长脖子去吃高处的树叶,久而久之,经常使用的腿和颈就长长了。”这种观点明显带有用进废退的思想,反应了拉马克的用进废退学说。

15.(1)原始大气;氧气;能量;

(2)原始海洋;在原始地球的条件下从无机小分子物质形成有机小分子物质,是完全可能的。

(3)有机小分子物质。

【解析】(1)在难以直接拿研究对象做实验时,有时用模型来做实验,或者模仿实验的某些条件进行实验,叫模拟实验。因为现在的大气与原始大气存在很大的差别,因此米勒是通过模拟原始大气成分进行实验的,属于模拟实验。美国青年学者用如图的实验证明了生命起源的第一步。原始大气中有水蒸气、氨气、甲烷

等,它与现在大气成分相比主要不含有氧气。米勒向装置中通入推测的原始大气成分:甲烷、氢气、氨、水蒸气,因此米勒实验装置大容器内拟了原始大气的成分。实验中,进行火化放电是模拟了原始地球上的闪电,这主要是为该实验提供能量。

(2)米勒试验装置中煮沸的水模拟了原始海洋,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液内,模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中。此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的,氨基酸合成大分子蛋白质。因此,“米勒模拟原始地球的条件”,合成有机小分子,如氨基酸。米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。观察到实验收集氨基酸混合物的现象,可以推测在原始地球条件下,无机小分子能反应生成有机小分子,是完全可能的。

(3)生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段。

生物的遗传与进化

A.abcde五种生物的共同祖先是f B.在地层中出现最早的生物是e

C.相较于a和b,a和d的亲缘关系更近 D.a、b一定比c、d高等

2.依据如图对米勒模拟实验的解释你不认同的是( )

A.A内模拟了原始大气及闪电

B.冷凝器模拟了降雨过程

C.B与C内连通模拟了原始海洋

D.C内产生了多种蛋白质

3.下图是染色体和DNA的关系示意图,下列叙述错误的是( )

A.图中①是染色体,②是DNA,③是蛋白质

B.基因存在于DNA上,是DNA上具有遗传效应的片段

C.男孩体细胞中的性染色体组成是XX

D.人类正常体细胞中有23对染色体

4.抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。如图,上方箭头表示抗生素开始用于医疗的时间,下方相应箭头表示该抗生素的耐药菌出现的时间。下列说法正确的是( )

A.细菌具有成形的细胞核

B.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病

C.耐药菌的形成是自然选择的结果

D.耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间没有关系

5.依据达尔文的进化学说,下列叙述正确的是( )

A.啄木鸟的长舌是因取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

B.在暗洞中生活的盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐的习性

D.猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果

6.染色体是遗传物质的载体,DNA是主要遗传物质,基因是包含遗传信息的DNA片段。下列能正确表示染色体、DNA、基因三者关系的示意图是( )

A.B.C.D.

7.下列叙述中,符合达尔文自然选择学说的是

A.为了适应污染的环境,桦尺蛾的体色由浅色变成深色

B.经常刮大风的海岛上,无翅昆虫特别多是由于有翅昆虫大量迁出

C.草地里的昆虫多是绿色的,昆虫的这种保护色是自然选择的结果

D.长期使用某种农药防治害虫,农药使害虫发生了抵抗农药的变异

8.科学家的观点往往是根据事实提出的,在科学探究过程中,注意区分事实和观点是十分必要的,以下属于事实的是( )

A.人是由森林古猿进化来的

B.鸟类和哺乳类与爬行类有着共同的祖先

C.原始大气能形成简单的有机物

D.太空椒是通过诱发基因突变培育的新品种

9.枯叶蝶在飞行时身体呈鲜艳的黄色,便于吸引异性;降落后的体态和体色像一片枯叶。下列关于枯叶蝶进化过程的叙述,错误的是 ( )

A.枯叶蝶的体色和体态是进化过程中形成的一种保护性适应

B.为了应对敌害,枯叶蝶产生了体色随环境变化的定向变异

C.在进化过程中,敌害对枯叶蝶的变异起到了选择的作用

D.在进化过程中,枯叶蝶也能产生不利于应对敌害的变异

10.如图是某农田长期使用一种农药后害虫群体密度变化曲线。下列叙述不符合达尔文自然选择理论的是( )

A.从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体

B.害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果

C.随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强

D.农药使害虫产生抗药性变异

11.6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物。它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长,如图甲。后来大陆逐渐分离开,直到现在的位置,如图乙。

现在,有袋类动物是大洋洲特有的哺乳动物。它的胎儿在发育不完全时就“早产”,之后幼体在母体的育儿袋中继续发育:

(1)人类等哺乳动物的子宫内具有连接母体和胚胎的________,而有袋类动物没有这一完整的结构,所以“早产”。

(2)现今大洋洲的形成,根据板块构造学说的观点,是板块________的结果。

(3)在非洲、南极洲等地曾经出现有袋类动物的最可靠证据是________。

(4)为什么古老的有袋类动物能在大洋洲生活至今?请谈谈你的看法。

12.图是吉林大学农学院奶牛繁育基地成功培育携带外源赖氨酸基因的克隆奶牛的过程示意图,请据图回答:

(1)a表示________过程,经过b过程形成的胎儿在母体的________孕育成长,直至出生。

(2)雌牛B是黑色的、雄牛A是黄色的、奶牛C是黑白相间的,雌牛D是黄白相间的,奶牛E是黑色的,那么奶牛F的毛色一定是____________________,原因是____________________________。

(3)若控制赖氨酸合成的基因被成功转入并在奶牛F中得到表达,说明_______________________________。

(4)若控制赖氨酸合成的基因被成功转入并在奶牛F中得到表达,这种变异能不能遗传给后代?________,这属于________的变异。

(5)谈谈转基因技术在人类生产生活中的应用_______________________________________________。

13.如图是培育转基因细菌的过程,请读图回答:

(1)大肠杆菌细胞和人体细胞在结构上的主要区别是:大肠杆菌没有 .

(2)细菌通过 繁殖,数量迅速增加,从而在短时间内合成大量人胰岛素.

14.下边甲乙两示意图反映了对物种起源的看法有两种。A、B、C、D 和 a、b、c、d 分别代表各种生物群,据示意图分析:

(1)甲图代表________观点(选填“物种不变论”或“物种可变论”),认为地球上各种生物是由________经过漫长的时间逐渐演变而来的,各种生物间有着或近或远的关系。乙图代表________观点。

(2)关于物种可变论的生物进化说有“ 布丰的直线进化论”“ 拉马克的用进废退说”“达尔文的自然选择说”。“由于低处的植物都枯死了,长颈鹿的祖先不得不伸长脖子去吃高处的树叶,久而久之,经常使用的腿和颈就长长了。”这实质反映的是________学说。

15.历史上巨行星(如木星和土星)的大气成分变化可能较小,而现在它们的大气中都没有游离氧,其主要成分是氢气、氦气、甲烷和氨。由此推断,原始地球空气成分和木星、土星上的大气成分类似。1953年米勒做了一个探索地球上的生命是如何起源的实验。米勒向装置中通入推测的原始大气成分:甲烷、氢气、氨、水蒸气,通过放电和紫外线照射的方法模拟原始地球的环境条件,获得了多种氨基酸。请根据下图回答下列问题。

(1)米勒实验属于“模拟实验”。米勒试验装置中左上方大容器内模拟了 的成分,它与现在的大气成分相比主要不含 。进行火化放电模拟闪电,主要为该实验提供 。

(2)米勒试验装置中煮沸的水模拟了 ,冷凝后获得了氨基酸。通过这个试验米勒得出的结论是 。

(3)根据米勒的试验,部分学者提出了化学起源学说,他们认为生命起源的大致过程是:原始大气(无机小分子)→ →复杂有机物→原始生命。

答案及解析

1.A

【解析】A.如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,但亲缘关系远近不同,A正确。

B.距现在地层越近是越高等、越复杂的生物化石,距现在地层越远的地层是越低等、越简单的生物化石,如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先进化而来,在地层中出现最早的生物是f,所以在图中最低等的生物是f,B错误。

C.较a和b、a和d,a和b之间的亲缘关系更近,原因是b是由e枝上进化而来,a又是由b枝上进化而来,当然从亲缘关系上看a和b更近,a和d要远,C错误。

D.如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,也就意味着a、b、d、e都比更复杂、更高等、陆生的可能更大,但我们却不能确定a、b、c、d、e之间谁高级谁低等,D错误。

故选A。

2.D

【解析】米勒的实验如上图,将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将B烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受A内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过C冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在C仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是多种蛋白质,可见D符合题意。

3.C

【解析】A.图中①染色体,②是蛋白质,③是DNA,A正确。

B.每条染色体都含有一个DNA分子,每个DNA分子上含有多个基因,是DNA上具有遗传效应的片段,B正确。

C.人类的性别由性染色体决定,如XY是男性,XX是女性,C错误。

D.人类正常体细胞中有23对染色体,D正确。

故选C。

4.C

【解析】抗生素,是指由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。

【解答】A、细菌是原核生物,没有成形的细胞核;故A错误;

B、抗生素只能破坏微生物的细胞壁,不具有细胞结构的病毒不能通过抗生素来治疗;故B错误;

C、耐药菌的是抗生素的不断选择所致的;故C正确;

D、由图可知,耐药菌的出现时间与抗生素使用是有关系的;故D错误;

5.D

【解析】达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。题中啄木鸟、盲鼠、蛇和猛禽的生理结构特点均是自然选择的结果,表现为对环境的适应性。

6.D

【解析】染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位叫基因。基因控制生物的性状。一条染色体一般有一个DNA分子,一个DNA分子上有许多个基因。染色体、DNA、基因之间的大小关系为:染色体>DNA>基因。

故选D。

7.C

【解析】A.是污染的环境对桦尺蛾的体色进行了选择,而不是为了适应污染的环境,桦尺蛾的体色变成了灰色,错误。

B.经常刮大风的海岛上,长翅昆虫少,无翅昆虫却很多这是自然选择的结果,不是由于有翅昆虫大量迁出,错误。

C.达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫自然选择,草地里的昆虫多是绿色的,昆虫的这种保护色是自然选择的结果,正确。

D.长期使用某种农药防治害虫,农药选择了害虫中能抵抗农药的变异,不符合达尔文自然选择学说,错误。

故选C。

8.D

【解析】人类是由森林古猿进化来的、鸟类和哺乳类与爬行类有着共同的祖先,都是推测,不属于事实;根据米勒模拟实验获得的证据,可以推测原始大气能形成简单的有机物,不属于事实;太空椒是通过诱发基因突变培育的新品种,是客观存在的物体和现象,属于事实。

9.B

【解析】生物的变异是不定向的,不是枯叶蝶为了应对敌害产生了体色随环境变化的定向变异。自然选择是定向的。

10.D

【解析】自然选择指生物在生存斗争中适者生存、不适者被淘汰的现象,最初由C·R·达尔文提出。达尔文从生物与环境相互作用的观点出发,认为生物的变异、遗传和自然选择作用能导致生物的适应性改变。

【解答】A、变异是不定像的,所以抗药性个体肯定是存在的,不然使用农药后害虫群体密度直接为0;故A不符合题意;

BC、农药对害虫具有选择作用,导致抗药性的害虫存活下来,最终害虫的抗药性越来越强;故BC不符合题意;

D、害虫的抗药性变异与农药无关,农药是定向选择;故D符合题意;

11.(1)胎盘 (2)张裂 (3)化石

(4)大洋洲的自然环境适合有袋类动物繁衍生长;有袋类动物在生存斗争中占优势;缺少更高等的哺乳动物(或“缺少天敌”);大洋洲的环境变化不大;有袋类动物进化缓慢等(合理即可)

【解析】1、哺乳动物胎生哺乳,胎儿在母体内发育成熟,通过胎盘和脐带与母体相连从母体中获得营养和氧气,代谢废物由母体血液带出;

2、板块构造学说认为,全球分为六大板块,板块漂浮在软流层上,板块的碰撞挤压形成高山深沟,板块的张裂形成裂谷和海洋;

3、 化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或遗迹,最常见的是骨头与贝壳等 , 研究化石可以了解生物的演化并能帮助确定地层的年代 。 从化石中可以看到古代动物、植物的样子,从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境,可以推断出埋藏化石的地层形成的年代和经历的变化,可以看到生物从古到今的变化等等 ;

4、达尔文进化论认为适者生存不适者被淘汰,现今能生活着的生物都是通过自然选择适应环境的生物。可以从大洋洲的自然环境方面展开回答。

【解答】(1) 人类等哺乳动物的子宫内具有连接母体和胚胎的 胎盘, 而有袋类动物没有这一完整的结构,所以“早产” ;

(2) 现今大洋洲的形成,根据板块构造学说的观点,是板块 张裂的结果;

(3) 在非洲、南极洲等地曾经出现有袋类动物的最可靠证据是 化石;

(4)从达尔文进化论物竞天择适者生存的角度,可进行如下的回答: 大洋洲的自然环境适合有袋类动物繁衍生长;有袋类动物在生存斗争中占优势;缺少更高等的哺乳动物(或“缺少天敌”);大洋洲的环境变化不大;有袋类动物进化缓慢等。

12.(1)受精 子宫

(2)黑白相间(或与奶牛C相同) 细胞核是遗传的控制中心

(3)生物体的性状是由基因控制的

(4)能 可遗传

(5)改变动植物性状,培育新品种(合理即可)

【解析】(1)a表示精子与卵细胞的结合形成受精卵的过程,即受精过程。受精卵不断进行分裂,逐渐发育成胚胎,胚胎进一步发育成胎儿,经过b过程形成的胎儿在母体的子宫内发育成熟,最后分娩产出新生儿。(2)细胞核含有遗传物质,细胞的控制中心是细胞核。由于奶牛F是奶牛C提供的细胞核,所以长得与奶牛C相似。(3)将控制赖氨酸合成的基因成功转入并在奶牛F中得到表达的事例说明:生物的性状是由基因控制的。(4)控制赖氨酸合成的基因被成功转入奶牛F中,让控制赖氨酸合成的基因得到表达。这种变异能遗传给后代,属于可遗传的变异。(5)利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种。也可以利用其他生物体培育出期望的生物制品,用于医药、食品等方面。

13.(1)(成形的)细胞核 (2)分裂

【解析】(1)大肠杆菌与人体细胞的主要区别在于人体细胞无细胞壁,有成形的细胞核,而大肠杆菌有细胞壁,无成形的细胞核,DNA的基本单位都是脱氧核苷酸.

(2)细菌通过分裂生殖的方式使细菌数量迅速增加.

14.(1)物种可变论;共同祖先;物种不变论(2)拉马克的用进废退说

【解析】(1)最早较为系统地阐明生物如何进化的是法国博物学家布丰。他认为物种是可变的,现在活着的种类是从今天已经不存在的种类演变而来的。(2)1809 年,法国博物学家拉马克提出了新的观点,即“用进废退”。拉马克认为,现存的生物,包括人类都是由其他物种变化而来的,现在存活的生物都有各自的祖先;物种进化的原因是生物本身存在着一种由低级向高级发展的力量。(3)达尔文进化论解释物种进化原因的自然选择;达尔文还认为现存于地球上的生物,包括人类在内,都是自然选择的结果,并且都是由一个共同的祖先进化而来的,因此生物间存在着或近或远的亲缘关系。

【解答】(1)由甲图分析可知,其生物都来自一个共同的祖先,即物种是可变的;由乙图分析可知,其生物的物种一直没有发生改变,即物种是不变的。

(2)“由于低处的植物都枯死了,长颈鹿的祖先不得不伸长脖子去吃高处的树叶,久而久之,经常使用的腿和颈就长长了。”这种观点明显带有用进废退的思想,反应了拉马克的用进废退学说。

15.(1)原始大气;氧气;能量;

(2)原始海洋;在原始地球的条件下从无机小分子物质形成有机小分子物质,是完全可能的。

(3)有机小分子物质。

【解析】(1)在难以直接拿研究对象做实验时,有时用模型来做实验,或者模仿实验的某些条件进行实验,叫模拟实验。因为现在的大气与原始大气存在很大的差别,因此米勒是通过模拟原始大气成分进行实验的,属于模拟实验。美国青年学者用如图的实验证明了生命起源的第一步。原始大气中有水蒸气、氨气、甲烷

等,它与现在大气成分相比主要不含有氧气。米勒向装置中通入推测的原始大气成分:甲烷、氢气、氨、水蒸气,因此米勒实验装置大容器内拟了原始大气的成分。实验中,进行火化放电是模拟了原始地球上的闪电,这主要是为该实验提供能量。

(2)米勒试验装置中煮沸的水模拟了原始海洋,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液内,模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中。此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的,氨基酸合成大分子蛋白质。因此,“米勒模拟原始地球的条件”,合成有机小分子,如氨基酸。米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。观察到实验收集氨基酸混合物的现象,可以推测在原始地球条件下,无机小分子能反应生成有机小分子,是完全可能的。

(3)生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段。

生物的遗传与进化

同课章节目录