10 *老人与海 课件(共38张PPT)

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

老 人 与 海

海明威(美国)

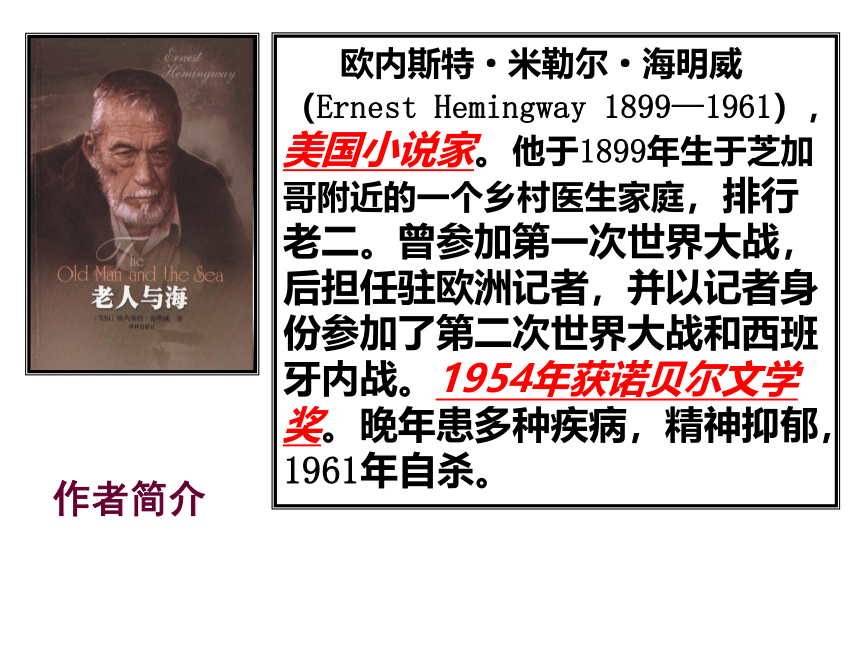

欧内斯特·米勒尔·海明威(Ernest Hemingway 1899—1961),美国小说家。他于1899年生于芝加哥附近的一个乡村医生家庭,排行老二。曾参加第一次世界大战,后担任驻欧洲记者,并以记者身份参加了第二次世界大战和西班牙内战。1954年获诺贝尔文学奖。晚年患多种疾病,精神抑郁,1961年自杀。

作者简介

青年时代的海明威

参战的海明威

捕获马林鱼

写作时的海明威

获诺贝尔奖时

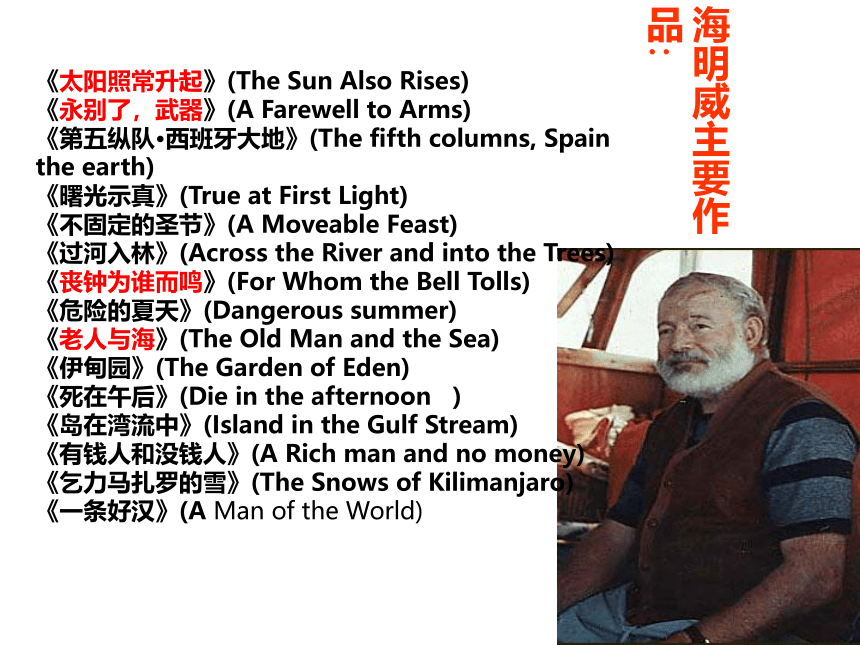

海明威主要作品:

《太阳照常升起》(The Sun Also Rises)

《永别了,武器》(A Farewell to Arms)

《第五纵队·西班牙大地》(The fifth columns, Spain the earth)

《曙光示真》(True at First Light)

《不固定的圣节》(A Moveable Feast)

《过河入林》(Across the River and into the Trees)

《丧钟为谁而鸣》(For Whom the Bell Tolls)

《危险的夏天》(Dangerous summer)

《老人与海》(The Old Man and the Sea)

《伊甸园》(The Garden of Eden)

《死在午后》(Die in the afternoon )

《岛在湾流中》(Island in the Gulf Stream)

《有钱人和没钱人》(A Rich man and no money)

《乞力马扎罗的雪》(The Snows of Kilimanjaro)

《一条好汉》(A Man of the World)

走进海明威

欧内斯特·海明威(1899——1961),美国当代文学中最著名的作家之一,也是两次世界大战之间美国富有传奇色彩和独特个性的杰出作家,通常称他为“迷惘的一代”的代表作家。他所创作的独具独特风格的作品具有世界影响。

1899年,海明威出生于美国芝加哥附近的橡树园镇。他的父亲是当地的一名著名医生。小时候,海明威经常随父亲外出行医及捕鱼打猎,对游泳、钓鱼、拳击、踢球有特殊爱好,同时也练就了他强健的体魄和刚强的性格。母亲是位虔诚的教徒,喜爱艺术,她经常带孩子们去芝加哥看画展。海明威自幼受到音乐和美术的熏陶。这对他日后的创作有深刻的影响。

1917年,海明威在中学毕业前夕,第一次世界大战爆发,海明威报名入伍,因眼疾未能如愿。同年10月,海明威以优异成绩中学毕业后,担任了堪萨斯州市《星报》见习记者。严格的新闻写作训练,为形成他简洁、明快、活泼的写作语言打下了坚实的基础。

但战争始终吸引着海明威。1918年5月,海明威作为救护车队的中尉,到意大利前线参战。被炮击受伤,住院治疗三个月,医生从他身上取出277块弹片。

第二次世界大战中,海明威以记者身份活跃在欧亚战场。1941年海明威曾来中国采访,在重庆秘密会见过周恩来,并写过6篇有关中国抗日战争的报道。珍珠港事件后,他甚至曾驾驶着自己的摩托艇在海上巡逻以监视敌人潜艇的活动。他还曾率领一支游击队参加了解放巴黎的战斗。战争结束后,海明威长期居古巴。卡斯特罗掌权后,他离开古巴返美定居。

海明威的一生具有传奇色彩。他的婚姻多变,一生结过4次婚;他也曾在战争中、狩猎中、飞机失事中多次身负重伤,却都幸免于难。但早年精神上和身体上的创伤,导致他晚年病魔缠身,精神抑郁,创作力严重下降,他曾多次试图自杀。1961年7月2日,他最终用猎枪结束了自己的生命。

代表作品

《太阳照常升起》(1926),是海明威获得声誉的第一部重要长篇小说。作品描写第一次世界大战后一群青年人迷惘、苦闷的精神状态,因此《太阳照常升起》被称为“迷惘的一代”的代表作品。

长篇小说《永别了,武器》(1929)表现反战的深刻主题,艺术上高度成熟,被称为“迷惘的一代”的杰出成就。

1952年海明威的中篇小说《老人与海》出版,塑造了以桑提亚哥为代表的“可以把他消灭,但就是打不败他”的“硬汉形象”。仅仅48小时就销量惊人,当年获得了普利策文学奖。1954年,海明威因为“精通于叙事艺术,突出地表现在他的近著《老人与海》之中;同时也因为他在当代风格中所发挥的影响”而获得诺贝尔文学奖。

授奖委员会的评价是:

小说体现了人在“充满暴力与死亡的现实世界中”表现出来的勇气。勇气是海明威的中心主题。

《老人与海》写的是一个老人,展现的却是一个世界。

《老人与海》是海明威全部创作中的瑰宝,是美国历史上里程碑式的32本书之一,也是世界文学宝库中的珍品。

其它作品

短篇小说《印第安营地》

短篇小说《乞力马扎罗山上的雪》

剧本《第五纵队》

长篇小说《丧钟为谁而鸣》

海明威的创作具有鲜明、强烈的个性特征,主要表现在以下几个方面:

1、“迷惘的一代”——“迷惘”的文学主题。

2、“硬汉”——个性鲜明的人物形象。

3、“冰山”风格——独特的形式美。

硬汉形象

海明威在选择人物时特别喜欢斗牛士、拳击家、猎人、渔夫、士兵,他们以惊人的毅力和旺盛的精力,在同充满敌意的世界对抗中殊死搏斗,表现出共同的性格特征:坚强刚毅、勇敢正直,无畏地面对痛苦和死亡,他们都处在尖锐剧烈的外部和内心冲突中,他们都面对严酷的悲剧命运,但无论情况多么严重,困难多么巨大,死神多么可怕,他们都不失人的尊严,不失勇气和决心,表现出临危时的优雅风度。

“冰山”原则

海明威以精通叙事艺术获得诺贝尔文学奖,而他的“冰山”理论就是精通现代叙事艺术集中的体现。

海明威在他的作品《午后之死》中第一次提出了文学创作的“冰山”原则。他说:“如果一位散文作家对于他想写的东西心里有数,那么他可以省略他所知道的东西,读者呢,只要作者写得真实,会强烈地感觉到他所省略的地方,好像作者已经写出来似的。冰山在海里移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”所谓“冰山”原则,就是用简洁的文字塑造出鲜明的形象,并把作者自己的感受和思想藏在形象中,使之情感充沛却含而不露,让读者通过对鲜明形象的感受去发掘作品的思想意义。

简洁的文字,鲜明的形象,丰富的情感和深刻的思想是构成“冰山原则”的四大要素,从而也成为海明威的基本创作风格。

《老人与海》故事梗概

1935年,一个古巴渔夫向海明威讲述他捕到的大马林鱼怎样被鲨鱼吃掉的故事。1952年作品问世。从最初素材的取得到小说的出版,历时17年时间,这是一部酝酿已久、精心打造的杰作。

《老人与海》故事的背景是在二十世纪中叶的古巴。主角是一位叫桑地亚哥的老渔夫,配角是一个叫马诺林的小孩。这位风烛残年的渔夫一连84天都没有钓到一条鱼,几乎都快饿死了;但他仍然不肯认输,而充满着奋斗的精神,终于在第85天钓到一条身长十八尺,体重一千五百磅的大马林鱼。大鱼拖着船往大海走,但老人仍然死拉着不放,即使没有水,没有食物,没有武器,没有助手,而且左手又抽筋,他也丝毫不灰心。经过三天两夜之后,他终于杀死大鱼,把它栓在船边。但许多鲨鱼立刻前来抢夺他的战利品;他一一地杀死它们,到最后只剩下一支折断的船柄作为武器。结果,大鱼仍难逃被吃光的命运,最终,老人筋疲力尽地拖回一副鱼骨架。他回家躺在床上,只好从梦中去寻回那往日美好的岁月,以忘却残酷的现实。

桑地亚哥的原型

海明威笔下的“老人”原型是格里高利·富恩特斯。他是一位老船长。二十刚出头,富恩特斯就已经成了远近闻名的渔民。21岁时,富恩特斯一个人划着小船去外海打鱼,结果钓到了一条巨大的鱼。这条大鱼将“老人”的渔船从科希马尔一直拖到了几十公里外的瓜纳沃,鱼身也被尾随的鲨鱼吃去大半。因为被拖上岸时大鱼基本上只剩下了骨头,所以无法称出准确的重量,但估计在1000磅左右。《老人与海》中描述的情节是富恩特斯的亲身经历。

大约是在1928年,“老人”富恩特斯结识了海明威,做了海明威私人游艇“皮拉尔”号的船长。富恩特斯与海明威情深谊重,成为挚友,共同驾驶着“皮拉尔”号游艇出海打鱼。是富恩特斯非凡的经历感染了海明威,给了海明威创作的灵感。海明威就以富恩特斯为原型创作了“老人”这一“硬汉子”的形象。

马林鱼

鲭鲨

星鲨

犁头鲨

这是一场人与自然搏斗的惊心动魄的悲剧。老人每取得一点胜利都付出了惨重的代价,最后遭到无可挽救的失败。但是,从另外一种意义上来说,他又是一个胜利者。因为,他不屈服于命运,无论在怎么艰苦卓绝的环境里,他都凭着自己的勇气、毅力和智慧进行了奋勇的抗争。大马林鱼虽然没有保住,但他却捍卫了“人的灵魂的尊严”,显示了“一个人的能耐可以到达什么程度”,是一个胜利的失败者,一个失败的英雄。这样一个“硬汉子”形象。小说中的大海和鲨鱼象征着与人作对的社会与自然力量,而老人在与之进行的殊死搏斗中,表现了无与伦比的力量和勇气,不失人的尊严,虽败犹荣,精神上并没有被打败。可以说,这样一个形象,完美地体现了作者所说的“你尽可把他消灭掉,可就是打不败他”的思想。

你如何看待桑地亚哥的失败?

以写实而达到了象征寓意是《老人与海》的另一艺术特色。这是海明威艺术造诣达到炉火纯青的程度所至。正如一个优秀的诗人在他努力再现原汁原味生活的诗作中不经意地援用了典故一般,并未刻意追求,只是底蕴深厚使然。

许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会回想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午……

打破了传统的线型叙事时间,而将现在、过去和将来三个时间层面立体地交错安排。 作者自由穿梭于时间的长河之中,使小说带上了沉重的历史感,又有一种迷离恍惚的时间循环意识。

将来过去完成时

这内面其实隐含着作者以“现在”的态度回顾 “过去”,展望 “未来”。

这是什么时态

加西亚·马尔克斯

生于哥伦比亚,是魔幻现实主义最杰出的代表作家。1982年获诺贝尔文学奖。

代表作品有长篇《枯枝败叶》《百年孤独》《家长的没落》《霍乱时期的爱情》等。他的作品荒诞神奇,但无不植根于拉丁美洲民族的土壤上。马尔克斯在运用魔幻现实主义创作方法上独具特色。在创作中又采用了阿拉伯神话故事和印第安民间传说,善于把现实主义的场面、情节和完全出于虚构的幻想情境有机融为一体,有人评价:“马尔克斯将现实变成了梦幻,创造了一个时空交错、富含深意的艺术世界。”

小说涉及人物多,但可分为三类,试作简要分析

霍塞 阿卡迪奥 布恩地亚

以墨尔为代表的吉普塞人

乌苏拉(妻子)

布恩地亚:他富于幻想,敢于实践,具有惊人的毅力和智慧。他带领人们创建了马贡多镇,建立了幸福的生活。他向往外来的科学与文明,痴迷于各种科学实验,即使失败或受伤,也从不气馁,终于靠观象仪证实了“地球是圆的,像一个橘子一样”的科学真理。在闭塞落后的马贡多,布恩地亚代表着马贡多人对科学与文明的向往,代表着一种积极进取的精神,最先进、最痛苦、最孤独,马贡多过去与未来、落后与先进的集中体现。

乌苏拉是一个勤俭能干、善良宽厚的拉丁美洲劳动妇女形象。她是马贡多的创建者,也是马贡多理性秩序的中流砥柱和维护者。她终日操劳,任劳任怨。相对于丈夫的怪诞夸张,表现的出奇的理智与坚定,不仅阻止了布恩地亚的搬迁计划,而且扭转着一切使布恩地亚家族混乱的倾向,是家族的守护者。因此,她去世后,布恩地亚家族也迅速地走向了衰落。乌苏拉是作者心目中的理想女性,也是固有文明的坚守者.

吉卜赛人在小说中是作为外来科学与文明(尽管这种科学与文明还带有巫术的色彩)的使者而出现的。他们每一次带来的新鲜玩艺儿,如磁铁、望远镜、地图、航海仪器以及炼金实验室等,都深深地吸引着还处于原始、停滞的自然形态中的马贡多人,尤其令富于幻想和进取心的布恩地亚着迷。正是受了这些物件的影响,它才要率领马贡多的人们共辟一条通向外界文明的道路。当这条道路终于没有开通的时候,我们还明白了一个道理:以墨尔基阿德斯为代表的吉卜赛人,还是马贡多与外界联系的惟一通道。因此,吉卜赛人留在马贡多人心目中的形象是非常美好的,霍塞·阿卡迪奥甚至把吉卜赛人的美妙形象作为传世的回忆,讲述给后辈们听。这也就是布恩地亚与墨尔基阿德斯结下“伟大的友谊”的原因。他们外来文明的携带者,文化的象征,是改革者,从另一个角度上讲也是破坏者 。

魔幻现实主义是拉丁美洲特有的文学流派。他们立足于拉美现实,运用荒诞派的手法,将拉美的现实生活与神魔鬼怪等幻觉的东西融为一体。它之所以在拉美兴盛,首先是因为拉美有产生它的土壤;其次有它丰富的文学传统。它接受欧洲文学,尤其是有现代派文学的影响,它又有独特的印第安文化。其中的传说、神话、巫术、幻觉、怪诞成分为作家所吸收。

魔幻现实主义

“变现实为幻想而不失真”正是魔幻现实主义的基本特征。

马尔克斯生于哥伦比亚的阿拉卡塔卡镇。阿拉卡塔卡镇曾是香蕉种植园,十分繁荣。后来,国际市场上香蕉价格暴跌,阿拉卡塔卡立即衰落下来,社会矛盾随之激化。1928年,也就是马尔克斯出生那年,香蕉工人举行大罢工,政府派军警来镇压,死亡八百余人。此后,居民大量外迁。阿拉卡塔卡成了孤独、萧条的地方。马尔克斯外祖父经常对他讲当地的历史故事。外祖母更是一位讲故事能手,对他讲了许多印第安人的神话传说。她相信人死以后灵魂继续存在,为了不让亡灵们感到孤独,她特地为亡灵们安排了两间空房经常与他们谈话。马尔克斯的姨妈也笃信鬼神,有一天,她感到自己将要死亡,便坦然地躲进自己的房间,成天在里面织尸衣。孤独而带有神秘色彩的阿拉卡塔卡给作家留下了深刻的印象,培养了他独有的审美情趣。

一个人和一个民族的童年

小说写了布恩地亚家族七代人充满神奇色彩的生活和经历,以及马 贡多的开拓、发展和毁灭。布恩地亚家族一代又一代所特有的,就是一种“孤独”精神。在 这个家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商 讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。尽管也有许多 人为打破这种孤独进行过种种艰苦的探索,但由于无法找到一种有效的办法把各自分散的力 量统一起来,最后均以失败告终。

作者用大量笔墨来描写这种孤独所造成的愚昧、落后、保 守、僵化的现象,是为了让读者感受到这种孤独不仅弥漫在布恩地亚家族和马贡多镇,而且 渗入了整个社会,成为民族发展和国家进步的一大包袱。作者以“百年孤独”为题,意在引 起读者思考:造成马贡多——实际上是拉丁美洲的缩影——百年孤独的原因,以及打破这种 状态的根本途径。

百年:拉丁美洲人民被压迫、被剥 削的苦难岁月是漫长的。

孤独:拉丁美洲长期愚昧、落后、保 守、僵化。

老 人 与 海

海明威(美国)

欧内斯特·米勒尔·海明威(Ernest Hemingway 1899—1961),美国小说家。他于1899年生于芝加哥附近的一个乡村医生家庭,排行老二。曾参加第一次世界大战,后担任驻欧洲记者,并以记者身份参加了第二次世界大战和西班牙内战。1954年获诺贝尔文学奖。晚年患多种疾病,精神抑郁,1961年自杀。

作者简介

青年时代的海明威

参战的海明威

捕获马林鱼

写作时的海明威

获诺贝尔奖时

海明威主要作品:

《太阳照常升起》(The Sun Also Rises)

《永别了,武器》(A Farewell to Arms)

《第五纵队·西班牙大地》(The fifth columns, Spain the earth)

《曙光示真》(True at First Light)

《不固定的圣节》(A Moveable Feast)

《过河入林》(Across the River and into the Trees)

《丧钟为谁而鸣》(For Whom the Bell Tolls)

《危险的夏天》(Dangerous summer)

《老人与海》(The Old Man and the Sea)

《伊甸园》(The Garden of Eden)

《死在午后》(Die in the afternoon )

《岛在湾流中》(Island in the Gulf Stream)

《有钱人和没钱人》(A Rich man and no money)

《乞力马扎罗的雪》(The Snows of Kilimanjaro)

《一条好汉》(A Man of the World)

走进海明威

欧内斯特·海明威(1899——1961),美国当代文学中最著名的作家之一,也是两次世界大战之间美国富有传奇色彩和独特个性的杰出作家,通常称他为“迷惘的一代”的代表作家。他所创作的独具独特风格的作品具有世界影响。

1899年,海明威出生于美国芝加哥附近的橡树园镇。他的父亲是当地的一名著名医生。小时候,海明威经常随父亲外出行医及捕鱼打猎,对游泳、钓鱼、拳击、踢球有特殊爱好,同时也练就了他强健的体魄和刚强的性格。母亲是位虔诚的教徒,喜爱艺术,她经常带孩子们去芝加哥看画展。海明威自幼受到音乐和美术的熏陶。这对他日后的创作有深刻的影响。

1917年,海明威在中学毕业前夕,第一次世界大战爆发,海明威报名入伍,因眼疾未能如愿。同年10月,海明威以优异成绩中学毕业后,担任了堪萨斯州市《星报》见习记者。严格的新闻写作训练,为形成他简洁、明快、活泼的写作语言打下了坚实的基础。

但战争始终吸引着海明威。1918年5月,海明威作为救护车队的中尉,到意大利前线参战。被炮击受伤,住院治疗三个月,医生从他身上取出277块弹片。

第二次世界大战中,海明威以记者身份活跃在欧亚战场。1941年海明威曾来中国采访,在重庆秘密会见过周恩来,并写过6篇有关中国抗日战争的报道。珍珠港事件后,他甚至曾驾驶着自己的摩托艇在海上巡逻以监视敌人潜艇的活动。他还曾率领一支游击队参加了解放巴黎的战斗。战争结束后,海明威长期居古巴。卡斯特罗掌权后,他离开古巴返美定居。

海明威的一生具有传奇色彩。他的婚姻多变,一生结过4次婚;他也曾在战争中、狩猎中、飞机失事中多次身负重伤,却都幸免于难。但早年精神上和身体上的创伤,导致他晚年病魔缠身,精神抑郁,创作力严重下降,他曾多次试图自杀。1961年7月2日,他最终用猎枪结束了自己的生命。

代表作品

《太阳照常升起》(1926),是海明威获得声誉的第一部重要长篇小说。作品描写第一次世界大战后一群青年人迷惘、苦闷的精神状态,因此《太阳照常升起》被称为“迷惘的一代”的代表作品。

长篇小说《永别了,武器》(1929)表现反战的深刻主题,艺术上高度成熟,被称为“迷惘的一代”的杰出成就。

1952年海明威的中篇小说《老人与海》出版,塑造了以桑提亚哥为代表的“可以把他消灭,但就是打不败他”的“硬汉形象”。仅仅48小时就销量惊人,当年获得了普利策文学奖。1954年,海明威因为“精通于叙事艺术,突出地表现在他的近著《老人与海》之中;同时也因为他在当代风格中所发挥的影响”而获得诺贝尔文学奖。

授奖委员会的评价是:

小说体现了人在“充满暴力与死亡的现实世界中”表现出来的勇气。勇气是海明威的中心主题。

《老人与海》写的是一个老人,展现的却是一个世界。

《老人与海》是海明威全部创作中的瑰宝,是美国历史上里程碑式的32本书之一,也是世界文学宝库中的珍品。

其它作品

短篇小说《印第安营地》

短篇小说《乞力马扎罗山上的雪》

剧本《第五纵队》

长篇小说《丧钟为谁而鸣》

海明威的创作具有鲜明、强烈的个性特征,主要表现在以下几个方面:

1、“迷惘的一代”——“迷惘”的文学主题。

2、“硬汉”——个性鲜明的人物形象。

3、“冰山”风格——独特的形式美。

硬汉形象

海明威在选择人物时特别喜欢斗牛士、拳击家、猎人、渔夫、士兵,他们以惊人的毅力和旺盛的精力,在同充满敌意的世界对抗中殊死搏斗,表现出共同的性格特征:坚强刚毅、勇敢正直,无畏地面对痛苦和死亡,他们都处在尖锐剧烈的外部和内心冲突中,他们都面对严酷的悲剧命运,但无论情况多么严重,困难多么巨大,死神多么可怕,他们都不失人的尊严,不失勇气和决心,表现出临危时的优雅风度。

“冰山”原则

海明威以精通叙事艺术获得诺贝尔文学奖,而他的“冰山”理论就是精通现代叙事艺术集中的体现。

海明威在他的作品《午后之死》中第一次提出了文学创作的“冰山”原则。他说:“如果一位散文作家对于他想写的东西心里有数,那么他可以省略他所知道的东西,读者呢,只要作者写得真实,会强烈地感觉到他所省略的地方,好像作者已经写出来似的。冰山在海里移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”所谓“冰山”原则,就是用简洁的文字塑造出鲜明的形象,并把作者自己的感受和思想藏在形象中,使之情感充沛却含而不露,让读者通过对鲜明形象的感受去发掘作品的思想意义。

简洁的文字,鲜明的形象,丰富的情感和深刻的思想是构成“冰山原则”的四大要素,从而也成为海明威的基本创作风格。

《老人与海》故事梗概

1935年,一个古巴渔夫向海明威讲述他捕到的大马林鱼怎样被鲨鱼吃掉的故事。1952年作品问世。从最初素材的取得到小说的出版,历时17年时间,这是一部酝酿已久、精心打造的杰作。

《老人与海》故事的背景是在二十世纪中叶的古巴。主角是一位叫桑地亚哥的老渔夫,配角是一个叫马诺林的小孩。这位风烛残年的渔夫一连84天都没有钓到一条鱼,几乎都快饿死了;但他仍然不肯认输,而充满着奋斗的精神,终于在第85天钓到一条身长十八尺,体重一千五百磅的大马林鱼。大鱼拖着船往大海走,但老人仍然死拉着不放,即使没有水,没有食物,没有武器,没有助手,而且左手又抽筋,他也丝毫不灰心。经过三天两夜之后,他终于杀死大鱼,把它栓在船边。但许多鲨鱼立刻前来抢夺他的战利品;他一一地杀死它们,到最后只剩下一支折断的船柄作为武器。结果,大鱼仍难逃被吃光的命运,最终,老人筋疲力尽地拖回一副鱼骨架。他回家躺在床上,只好从梦中去寻回那往日美好的岁月,以忘却残酷的现实。

桑地亚哥的原型

海明威笔下的“老人”原型是格里高利·富恩特斯。他是一位老船长。二十刚出头,富恩特斯就已经成了远近闻名的渔民。21岁时,富恩特斯一个人划着小船去外海打鱼,结果钓到了一条巨大的鱼。这条大鱼将“老人”的渔船从科希马尔一直拖到了几十公里外的瓜纳沃,鱼身也被尾随的鲨鱼吃去大半。因为被拖上岸时大鱼基本上只剩下了骨头,所以无法称出准确的重量,但估计在1000磅左右。《老人与海》中描述的情节是富恩特斯的亲身经历。

大约是在1928年,“老人”富恩特斯结识了海明威,做了海明威私人游艇“皮拉尔”号的船长。富恩特斯与海明威情深谊重,成为挚友,共同驾驶着“皮拉尔”号游艇出海打鱼。是富恩特斯非凡的经历感染了海明威,给了海明威创作的灵感。海明威就以富恩特斯为原型创作了“老人”这一“硬汉子”的形象。

马林鱼

鲭鲨

星鲨

犁头鲨

这是一场人与自然搏斗的惊心动魄的悲剧。老人每取得一点胜利都付出了惨重的代价,最后遭到无可挽救的失败。但是,从另外一种意义上来说,他又是一个胜利者。因为,他不屈服于命运,无论在怎么艰苦卓绝的环境里,他都凭着自己的勇气、毅力和智慧进行了奋勇的抗争。大马林鱼虽然没有保住,但他却捍卫了“人的灵魂的尊严”,显示了“一个人的能耐可以到达什么程度”,是一个胜利的失败者,一个失败的英雄。这样一个“硬汉子”形象。小说中的大海和鲨鱼象征着与人作对的社会与自然力量,而老人在与之进行的殊死搏斗中,表现了无与伦比的力量和勇气,不失人的尊严,虽败犹荣,精神上并没有被打败。可以说,这样一个形象,完美地体现了作者所说的“你尽可把他消灭掉,可就是打不败他”的思想。

你如何看待桑地亚哥的失败?

以写实而达到了象征寓意是《老人与海》的另一艺术特色。这是海明威艺术造诣达到炉火纯青的程度所至。正如一个优秀的诗人在他努力再现原汁原味生活的诗作中不经意地援用了典故一般,并未刻意追求,只是底蕴深厚使然。

许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会回想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午……

打破了传统的线型叙事时间,而将现在、过去和将来三个时间层面立体地交错安排。 作者自由穿梭于时间的长河之中,使小说带上了沉重的历史感,又有一种迷离恍惚的时间循环意识。

将来过去完成时

这内面其实隐含着作者以“现在”的态度回顾 “过去”,展望 “未来”。

这是什么时态

加西亚·马尔克斯

生于哥伦比亚,是魔幻现实主义最杰出的代表作家。1982年获诺贝尔文学奖。

代表作品有长篇《枯枝败叶》《百年孤独》《家长的没落》《霍乱时期的爱情》等。他的作品荒诞神奇,但无不植根于拉丁美洲民族的土壤上。马尔克斯在运用魔幻现实主义创作方法上独具特色。在创作中又采用了阿拉伯神话故事和印第安民间传说,善于把现实主义的场面、情节和完全出于虚构的幻想情境有机融为一体,有人评价:“马尔克斯将现实变成了梦幻,创造了一个时空交错、富含深意的艺术世界。”

小说涉及人物多,但可分为三类,试作简要分析

霍塞 阿卡迪奥 布恩地亚

以墨尔为代表的吉普塞人

乌苏拉(妻子)

布恩地亚:他富于幻想,敢于实践,具有惊人的毅力和智慧。他带领人们创建了马贡多镇,建立了幸福的生活。他向往外来的科学与文明,痴迷于各种科学实验,即使失败或受伤,也从不气馁,终于靠观象仪证实了“地球是圆的,像一个橘子一样”的科学真理。在闭塞落后的马贡多,布恩地亚代表着马贡多人对科学与文明的向往,代表着一种积极进取的精神,最先进、最痛苦、最孤独,马贡多过去与未来、落后与先进的集中体现。

乌苏拉是一个勤俭能干、善良宽厚的拉丁美洲劳动妇女形象。她是马贡多的创建者,也是马贡多理性秩序的中流砥柱和维护者。她终日操劳,任劳任怨。相对于丈夫的怪诞夸张,表现的出奇的理智与坚定,不仅阻止了布恩地亚的搬迁计划,而且扭转着一切使布恩地亚家族混乱的倾向,是家族的守护者。因此,她去世后,布恩地亚家族也迅速地走向了衰落。乌苏拉是作者心目中的理想女性,也是固有文明的坚守者.

吉卜赛人在小说中是作为外来科学与文明(尽管这种科学与文明还带有巫术的色彩)的使者而出现的。他们每一次带来的新鲜玩艺儿,如磁铁、望远镜、地图、航海仪器以及炼金实验室等,都深深地吸引着还处于原始、停滞的自然形态中的马贡多人,尤其令富于幻想和进取心的布恩地亚着迷。正是受了这些物件的影响,它才要率领马贡多的人们共辟一条通向外界文明的道路。当这条道路终于没有开通的时候,我们还明白了一个道理:以墨尔基阿德斯为代表的吉卜赛人,还是马贡多与外界联系的惟一通道。因此,吉卜赛人留在马贡多人心目中的形象是非常美好的,霍塞·阿卡迪奥甚至把吉卜赛人的美妙形象作为传世的回忆,讲述给后辈们听。这也就是布恩地亚与墨尔基阿德斯结下“伟大的友谊”的原因。他们外来文明的携带者,文化的象征,是改革者,从另一个角度上讲也是破坏者 。

魔幻现实主义是拉丁美洲特有的文学流派。他们立足于拉美现实,运用荒诞派的手法,将拉美的现实生活与神魔鬼怪等幻觉的东西融为一体。它之所以在拉美兴盛,首先是因为拉美有产生它的土壤;其次有它丰富的文学传统。它接受欧洲文学,尤其是有现代派文学的影响,它又有独特的印第安文化。其中的传说、神话、巫术、幻觉、怪诞成分为作家所吸收。

魔幻现实主义

“变现实为幻想而不失真”正是魔幻现实主义的基本特征。

马尔克斯生于哥伦比亚的阿拉卡塔卡镇。阿拉卡塔卡镇曾是香蕉种植园,十分繁荣。后来,国际市场上香蕉价格暴跌,阿拉卡塔卡立即衰落下来,社会矛盾随之激化。1928年,也就是马尔克斯出生那年,香蕉工人举行大罢工,政府派军警来镇压,死亡八百余人。此后,居民大量外迁。阿拉卡塔卡成了孤独、萧条的地方。马尔克斯外祖父经常对他讲当地的历史故事。外祖母更是一位讲故事能手,对他讲了许多印第安人的神话传说。她相信人死以后灵魂继续存在,为了不让亡灵们感到孤独,她特地为亡灵们安排了两间空房经常与他们谈话。马尔克斯的姨妈也笃信鬼神,有一天,她感到自己将要死亡,便坦然地躲进自己的房间,成天在里面织尸衣。孤独而带有神秘色彩的阿拉卡塔卡给作家留下了深刻的印象,培养了他独有的审美情趣。

一个人和一个民族的童年

小说写了布恩地亚家族七代人充满神奇色彩的生活和经历,以及马 贡多的开拓、发展和毁灭。布恩地亚家族一代又一代所特有的,就是一种“孤独”精神。在 这个家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商 讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。尽管也有许多 人为打破这种孤独进行过种种艰苦的探索,但由于无法找到一种有效的办法把各自分散的力 量统一起来,最后均以失败告终。

作者用大量笔墨来描写这种孤独所造成的愚昧、落后、保 守、僵化的现象,是为了让读者感受到这种孤独不仅弥漫在布恩地亚家族和马贡多镇,而且 渗入了整个社会,成为民族发展和国家进步的一大包袱。作者以“百年孤独”为题,意在引 起读者思考:造成马贡多——实际上是拉丁美洲的缩影——百年孤独的原因,以及打破这种 状态的根本途径。

百年:拉丁美洲人民被压迫、被剥 削的苦难岁月是漫长的。

孤独:拉丁美洲长期愚昧、落后、保 守、僵化。