21 《庄子》二则 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 21 《庄子》二则 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 69.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《庄子》二则

反复诵读,培养文言语感,积累常用文言词语和句式。(重点)

欣赏庄子雄奇瑰丽的想象,感受鲲化鹏的形象特点。(难点)

体会庄子追求逍遥洒脱的人生态度,欣赏他机智巧妙的辩论。(难点)

学习目标

庄子(约前369—前286)名周,战国时期哲学家, 是继老子之后,道家学派的代表人物。宋国蒙(今河南商丘东北)人。与老子齐名,两人并称为“老庄”。庄子的哲学思想达到了很高的思维水平,对后世影响很大。为文汪洋恣肆,想象丰富。著作有《庄子》一书。

作者简介

《庄子》是庄周及其后学的著作集,为道家经典之一。《庄子》散文在先秦诸子中独具风格,文章已完全突破了语录形式而发展成为专题论文。《庄子》的散文辛辣、幽默、形象、生动,富有趣味性以及艺术魅力。

作品介绍

北

冥

有

鱼

庄子

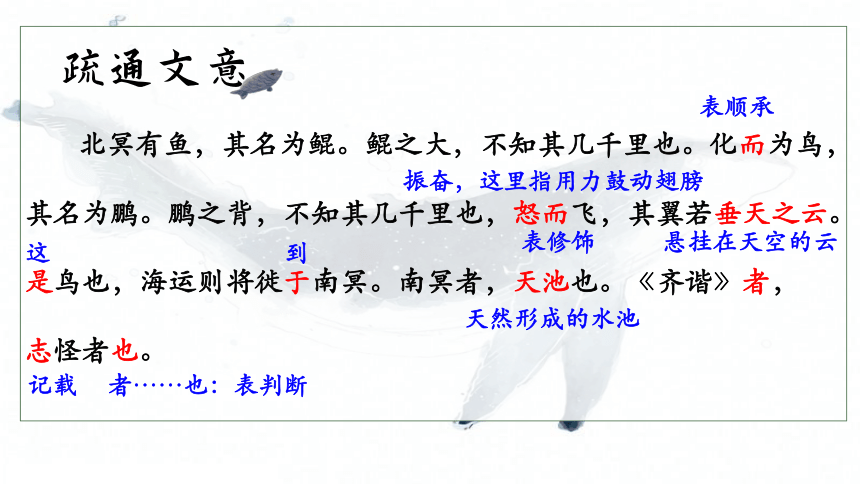

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,

其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也,怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,

志怪者也。

振奋,这里指用力鼓动翅膀

悬挂在天空的云

天然形成的水池

记载

这

者……也:表判断

表顺承

表修饰

到

疏通文意

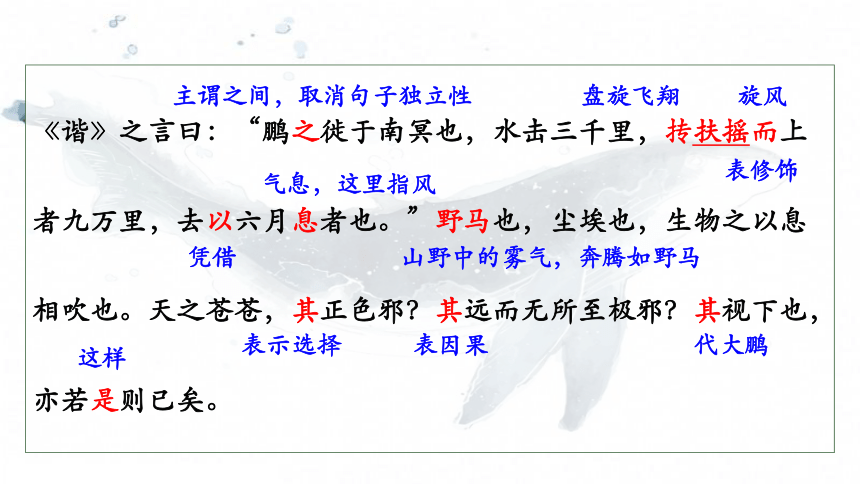

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

盘旋飞翔

旋风

气息,这里指风

山野中的雾气,奔腾如野马

表示选择

代大鹏

这样

主谓之间,取消句子独立性

凭借

表修饰

表因果

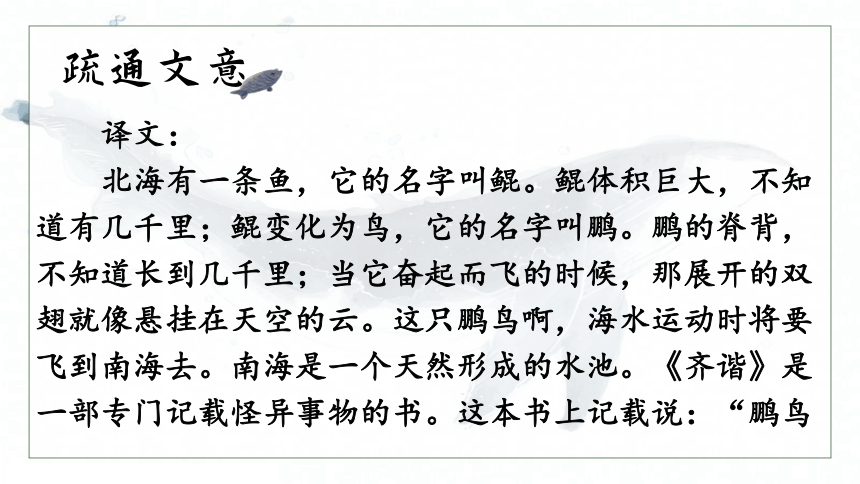

译文:

北海有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲体积巨大,不知道有几千里;鲲变化为鸟,它的名字叫鹏。鹏的脊背,不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像悬挂在天空的云。这只鹏鸟啊,海水运动时将要飞到南海去。南海是一个天然形成的水池。《齐谐》是一部专门记载怪异事物的书。这本书上记载说:“鹏鸟

疏通文意

迁徙到南海时,翅膀击水而行,激起的波涛浪花有三千里。它乘着旋风盘旋飞至九万里的高空,凭借着六月的大风离开。”山野中的雾气,空气中的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

朗读课文,说说课文讲了几层意思,并简单概括层意。

第一层:从开头到“其翼若垂天之云”,写北冥之鱼由鲲到鹏的变化:鲲鹏形体之大,气象之宏,令人瞠目。

第二层:从“是鸟也”到“生物之以息相吹也”,引用《齐谐》之言,写大鹏迁徙南冥的气势——乘风而起,击水三千,扶摇九万。

第三层:从“天之苍苍”到结尾,作者仰望苍天,拟想大鹏俯瞰大地,抒发了一种天地浑茫的感慨。

大鹏外形

大鹏活动

眼中景象

整体感知

讲了三层意思。

庄子笔下的“鹏”是一个什么样的形象?

硕大无比

力大无穷

志存高远

善借长风

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

水击三千里

抟扶摇而上者九万里

去以六月息者也

精读细研

“野马”“尘埃”借助什么运动?庄子为什么要写它们的运动?

“野马”“尘埃”(虽是小物也要)借助气息运动。

形象地说明了任何事物都要有所凭借,都不是自由。

精读细研

在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。本文借鲲鹏的寓言说明什么道理?

说明任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都是有所依凭的,都没能达到绝对自由的境界。

合作探究

巧借寓言,富有哲理。

庄子运用大鹏南飞凭借风的力量的故事,讲述了大鹏飞翔受到了风的限制,还是有所依赖的,所以大鹏还是有所待,并没有达到真正的逍遥,说理形象,寓意深远。

对比鲜明,道理明确。

那些山野中的游气、飞尘,空中的活动之物,皆由风相吹而动。与鲲、鹏相比,它们实在是太渺小了,但它们要能够动起来,依然要有所凭借,即有所“待”。显然,它们也没有达到逍遥。

艺术特色

庄子与惠子游于濠梁之上

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

疏通文意

译文:庄子与惠子在濠水的桥上游玩。庄子说:“鲦鱼在河水中游得多么悠闲自得,这是鱼的快乐啊。”惠子说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?”惠子说:“我不是你,固然不知道你;你本来就不是鱼,你不知道鱼的快乐,是可以肯定的!”庄子说:“请从我们最初的话题说起。你说‘你在哪里知道鱼的快乐’的话,说明你已经知道我知道鱼的快乐而问我,我是在濠水上知道的。”

疏通文意

朗读课文,说说庄子与惠子在濠梁之上围绕什么问题展开了辩论?双方各持怎样的观点?

鱼之乐。

庄子认为,鱼出游从容,是鱼之乐;

惠子认为,庄子无从得知鱼的快乐。

整体感知

在这场辩论中庄子是如何与惠子辩论的?

庄子不正面回答惠子的问题,而是采取反问的方法回答,以“非我”者不知“我”者不知“我”知鱼。

庄子返回争论的起点,回转话题,偷换概念,把惠子的“安知”解释成“在哪里知道”,机智而巧妙地化解了惠子的发难。庄子的机智灵活跃然纸上。

精读细研

庄子与惠子的论辩十分巧妙,试说说巧妙在哪里。

二人的论辩巧妙在彼此都抓住了对方语言表达

上的“漏洞”。惠子过于求实,穷追不舍,表现

出知性的欲望;庄子机智应变,谈笑解脱,更具

浪漫情怀。

精读细研

读完课文,你觉得庄子和惠子分别是怎样的人?

惠子好辩,重分析,对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨。

庄子智辩,重观赏,对事物持有着美学意义上的欣赏与观照,在自由活泼的生命中由衷地感受到愉悦。

庄子追求“天地与我并生,而万物与我为一”,即“和外物平等共生,与外界契合无间”,认为鱼“乐”,也就是其实是他愉悦心境的投射与外化。

合作探究

1.精彩的论辩艺术。

通篇采用对话的形式,两人一句接着一句,用“以子之矛,攻子之盾”的方法,把这场辩论深化,显示了精彩的论辩艺术。

2.笔法轻松,充满机智和幽默。

围绕庄子是否知道“鱼之乐”的辩论,本是深奥的逻辑问题,但文章用轻松、闲适的笔调描述辩论过程,二人语言不乏幽默,令人感受到日常生活中的诗意。

艺术特色

《庄子》二则

反复诵读,培养文言语感,积累常用文言词语和句式。(重点)

欣赏庄子雄奇瑰丽的想象,感受鲲化鹏的形象特点。(难点)

体会庄子追求逍遥洒脱的人生态度,欣赏他机智巧妙的辩论。(难点)

学习目标

庄子(约前369—前286)名周,战国时期哲学家, 是继老子之后,道家学派的代表人物。宋国蒙(今河南商丘东北)人。与老子齐名,两人并称为“老庄”。庄子的哲学思想达到了很高的思维水平,对后世影响很大。为文汪洋恣肆,想象丰富。著作有《庄子》一书。

作者简介

《庄子》是庄周及其后学的著作集,为道家经典之一。《庄子》散文在先秦诸子中独具风格,文章已完全突破了语录形式而发展成为专题论文。《庄子》的散文辛辣、幽默、形象、生动,富有趣味性以及艺术魅力。

作品介绍

北

冥

有

鱼

庄子

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,

其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也,怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,

志怪者也。

振奋,这里指用力鼓动翅膀

悬挂在天空的云

天然形成的水池

记载

这

者……也:表判断

表顺承

表修饰

到

疏通文意

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

盘旋飞翔

旋风

气息,这里指风

山野中的雾气,奔腾如野马

表示选择

代大鹏

这样

主谓之间,取消句子独立性

凭借

表修饰

表因果

译文:

北海有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲体积巨大,不知道有几千里;鲲变化为鸟,它的名字叫鹏。鹏的脊背,不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像悬挂在天空的云。这只鹏鸟啊,海水运动时将要飞到南海去。南海是一个天然形成的水池。《齐谐》是一部专门记载怪异事物的书。这本书上记载说:“鹏鸟

疏通文意

迁徙到南海时,翅膀击水而行,激起的波涛浪花有三千里。它乘着旋风盘旋飞至九万里的高空,凭借着六月的大风离开。”山野中的雾气,空气中的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

朗读课文,说说课文讲了几层意思,并简单概括层意。

第一层:从开头到“其翼若垂天之云”,写北冥之鱼由鲲到鹏的变化:鲲鹏形体之大,气象之宏,令人瞠目。

第二层:从“是鸟也”到“生物之以息相吹也”,引用《齐谐》之言,写大鹏迁徙南冥的气势——乘风而起,击水三千,扶摇九万。

第三层:从“天之苍苍”到结尾,作者仰望苍天,拟想大鹏俯瞰大地,抒发了一种天地浑茫的感慨。

大鹏外形

大鹏活动

眼中景象

整体感知

讲了三层意思。

庄子笔下的“鹏”是一个什么样的形象?

硕大无比

力大无穷

志存高远

善借长风

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

水击三千里

抟扶摇而上者九万里

去以六月息者也

精读细研

“野马”“尘埃”借助什么运动?庄子为什么要写它们的运动?

“野马”“尘埃”(虽是小物也要)借助气息运动。

形象地说明了任何事物都要有所凭借,都不是自由。

精读细研

在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。本文借鲲鹏的寓言说明什么道理?

说明任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都是有所依凭的,都没能达到绝对自由的境界。

合作探究

巧借寓言,富有哲理。

庄子运用大鹏南飞凭借风的力量的故事,讲述了大鹏飞翔受到了风的限制,还是有所依赖的,所以大鹏还是有所待,并没有达到真正的逍遥,说理形象,寓意深远。

对比鲜明,道理明确。

那些山野中的游气、飞尘,空中的活动之物,皆由风相吹而动。与鲲、鹏相比,它们实在是太渺小了,但它们要能够动起来,依然要有所凭借,即有所“待”。显然,它们也没有达到逍遥。

艺术特色

庄子与惠子游于濠梁之上

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

疏通文意

译文:庄子与惠子在濠水的桥上游玩。庄子说:“鲦鱼在河水中游得多么悠闲自得,这是鱼的快乐啊。”惠子说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?”惠子说:“我不是你,固然不知道你;你本来就不是鱼,你不知道鱼的快乐,是可以肯定的!”庄子说:“请从我们最初的话题说起。你说‘你在哪里知道鱼的快乐’的话,说明你已经知道我知道鱼的快乐而问我,我是在濠水上知道的。”

疏通文意

朗读课文,说说庄子与惠子在濠梁之上围绕什么问题展开了辩论?双方各持怎样的观点?

鱼之乐。

庄子认为,鱼出游从容,是鱼之乐;

惠子认为,庄子无从得知鱼的快乐。

整体感知

在这场辩论中庄子是如何与惠子辩论的?

庄子不正面回答惠子的问题,而是采取反问的方法回答,以“非我”者不知“我”者不知“我”知鱼。

庄子返回争论的起点,回转话题,偷换概念,把惠子的“安知”解释成“在哪里知道”,机智而巧妙地化解了惠子的发难。庄子的机智灵活跃然纸上。

精读细研

庄子与惠子的论辩十分巧妙,试说说巧妙在哪里。

二人的论辩巧妙在彼此都抓住了对方语言表达

上的“漏洞”。惠子过于求实,穷追不舍,表现

出知性的欲望;庄子机智应变,谈笑解脱,更具

浪漫情怀。

精读细研

读完课文,你觉得庄子和惠子分别是怎样的人?

惠子好辩,重分析,对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨。

庄子智辩,重观赏,对事物持有着美学意义上的欣赏与观照,在自由活泼的生命中由衷地感受到愉悦。

庄子追求“天地与我并生,而万物与我为一”,即“和外物平等共生,与外界契合无间”,认为鱼“乐”,也就是其实是他愉悦心境的投射与外化。

合作探究

1.精彩的论辩艺术。

通篇采用对话的形式,两人一句接着一句,用“以子之矛,攻子之盾”的方法,把这场辩论深化,显示了精彩的论辩艺术。

2.笔法轻松,充满机智和幽默。

围绕庄子是否知道“鱼之乐”的辩论,本是深奥的逻辑问题,但文章用轻松、闲适的笔调描述辩论过程,二人语言不乏幽默,令人感受到日常生活中的诗意。

艺术特色

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读