选择性必修1第13课 当代中国的民族政策 课件(15张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第13课 当代中国的民族政策 课件(15张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-18 10:24:49 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

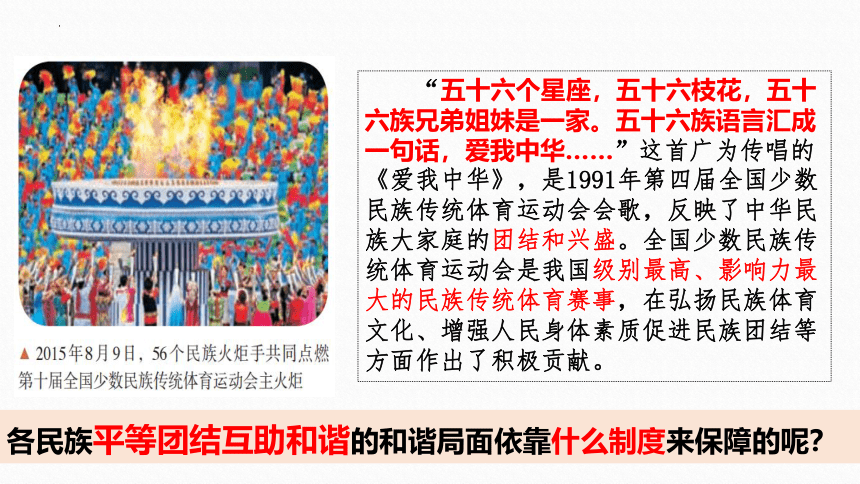

“五十六个星座,五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家。五十六族语言汇成一句话,爱我中华……”这首广为传唱的《爱我中华》,是1991年第四届全国少数民族传统体育运动会会歌,反映了中华民族大家庭的团结和兴盛。全国少数民族传统体育运动会是我国级别最高、影响力最大的民族传统体育赛事,在弘扬民族体育文化、增强人民身体素质促进民族团结等方面作出了积极贡献。

各民族平等团结互助和谐的和谐局面依靠什么制度来保障的呢?

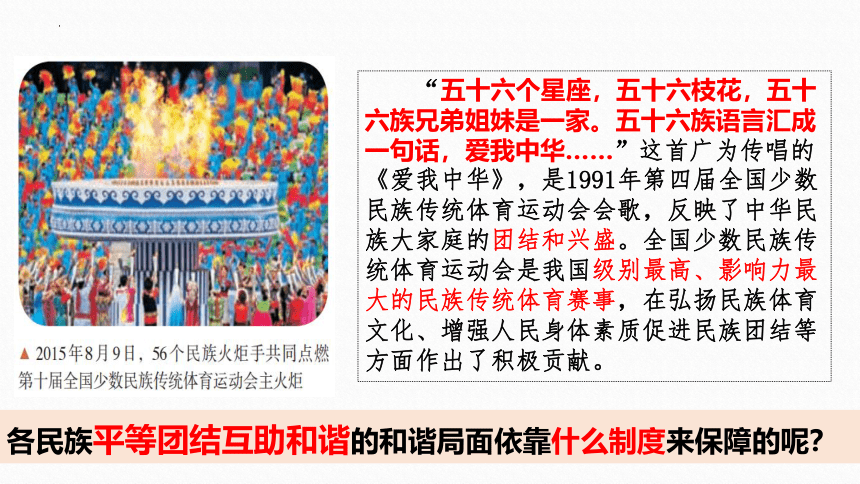

一、民族区域自治制度的建立(1947—1966):

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012):

三、民族区域自治制度的完善(中共十八大以来):

第13课 当代中国的民族政策

目录

课程标准:

知道当代中国民族区域自治制度的概况;了解当代中国民族区域自治制度的优越性。

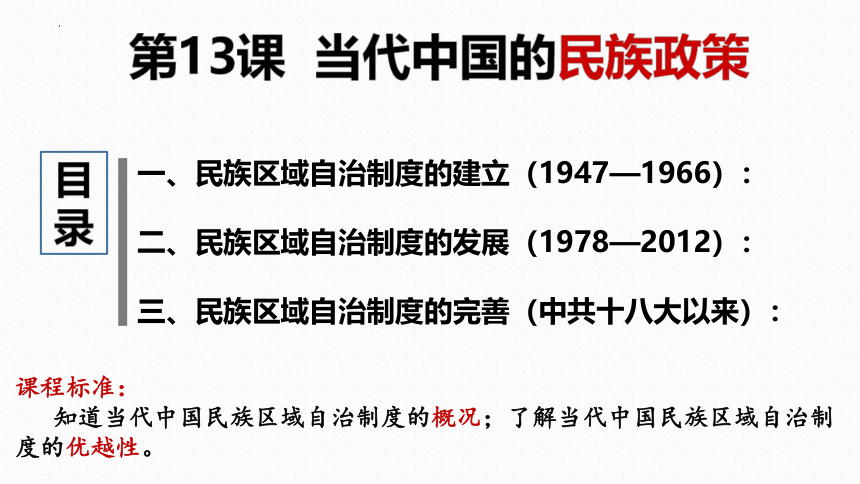

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

1、背景

(1)历史原因:

中国是统一多民族国家,在长期的历史发展过程中,逐渐形成多元一体格局。

特点:分布上——交错居住

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近

逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开。

材料:历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,设“属邦”,实行不同于内地郡县制的管理模式。唐朝在边疆少数民族地区设立羁縻州、府,凡设羁縻州、府的地区,都不改变原有的生产方式和风俗习惯,并任命当地少数民族首领或贵族担任世袭都督、刺史,明显带有自治性质。元明清三代在一些民族地区实行土司制度,由中央政府封授少数民族首领世袭官职统治属民。清朝还在西藏实行政教合一制度,在蒙古族地区实行盟旗、王公制度,在新疆地区实行伯克制度,在景颇族地区实行“山官制度”等,切实巩固了边疆统一。历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。 ——中国民族报《坚定不移坚持和完善民族区域自治制度》

(2)历史经验:

历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累一些有益经验。

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

1、背景

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

在旧中国,少数民族长期遭受压迫和歧视,经济社会发展水平相对落后。

(3)现实原因:

在旧西藏,95%以上的 藏族人民是世代人身依附于官家、贵族和寺庙的农奴。旧西藏通行了几百 年的《十三法典》、《十六法典》把人分成三等九级,明文规定属于“下 等下级人”的铁匠、屠夫、妇女,其“命价”为“草绳一根”,并用包括 “挖眼、刖足、割舌、砍手、推崖、溺死”等残酷的刑法来维持这种三等 九级的封建农奴制度。在这种情况下,广大劳动群众当然毫无人权可言。新中国建立之后,少数民族地区先后实行了民主改革,废除了旧制度。

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

1、背景

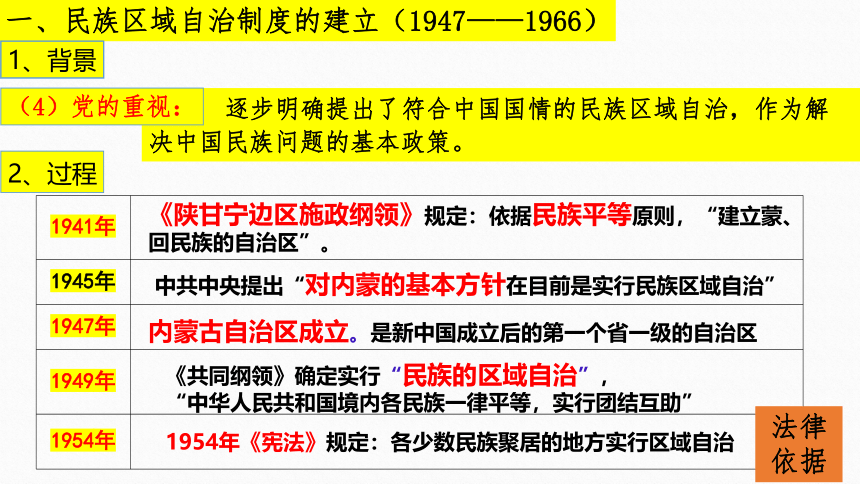

逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

2、过程

1941年

1945年

1947年

1949年

1954年

《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

内蒙古自治区成立。是新中国成立后的第一个省一级的自治区

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,

“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”

1954年《宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治

法律依据

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

1、背景

(4)党的重视:

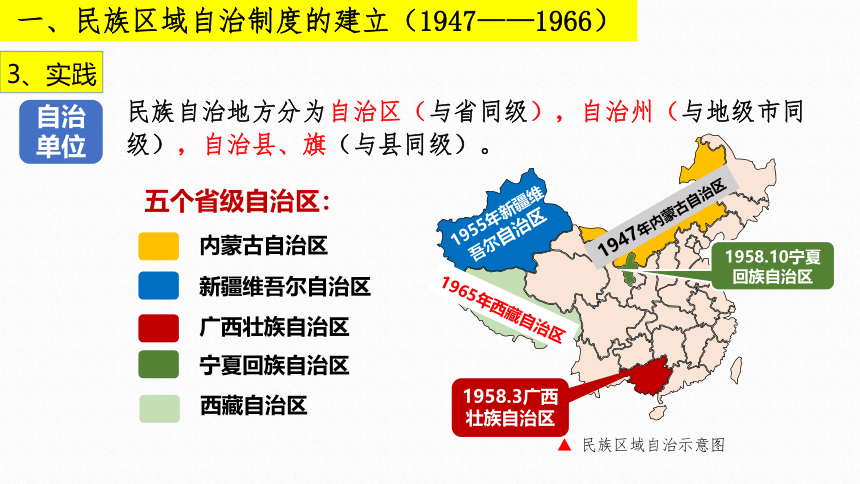

自治单位

1947年内蒙古自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1958.10宁夏回族自治区

1958.3广西壮族自治区

1965年西藏自治区

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

▲ 民族区域自治示意图

五个省级自治区:

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

3、实践

民族自治地方分为自治区(与省同级),自治州(与地级市同级),自治县、旗(与县同级)。

1、发展的表现

1984年

1990年

1997年

《民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

1978年

十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实民族政策。

二、民族区域自治制度的发展(1978——2012)

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

立法自治权

变通执行权

依据材料概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

经济自治权

文化管理自治权

二、民族区域自治制度的发展(1978——2012)

2、发展的重点:全面贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》

二、民族区域自治制度的发展(1978——2012)

4、民族区域自治制度的优势(意义):

(1)有利于维护国家的集中统一。

(2)有利于保障少数民族合法权益。

(3)有利于巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础。

(4)有利于实现民族地区经济社会事业加快发展。

新疆达坂城风力发电机组

少数民族人大代表

敦煌至格尔木铁路

3、特点:①坚持统一和自治相结合。②坚持民族因素和区域因素相结合。

“五个认同”——是中华民族共同体意识的核心内容,有着深刻而牢固的历史基础,中华民族共同体的形成是基于“五个共同”的存在,因为中华民族共同体是中华各民族在共同缔造多民族国家中国并彻底摆脱被殖民的命运过程中得以形成的,存在一个“自在”到“自觉”的过程。

二、民族区域自治制度的完善(中共十大大以来)

1、新理念:2012年十八大以来,党和国家要求坚持“两个共同”的民族工作主题,不断增进“五个认同”。

共同团结奋斗,共同繁荣发展

对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

二、民族区域自治制度的完善(中共十大大以来)

2.新思想:

中共十九大,铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

2020年8月12日十一世班禅额尔德再回出生地那曲,参观后表示家乡取得如此巨大的成就,是在中国共产党的领导下和中国特色社会主义制度下取得的,是通过各族群众团结一心所取得的。

3、新战略:中华民族一家亲,同心共筑中国梦

二、民族区域自治制度的完善(中共十大大以来)

民族自治区、经济特区、特别行政区的不同点与相同点

都是中华人民共和国的地方行政区域;

都要接受中央人民政府的统一领导

相同点

不同点

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

铸牢中华民族共同体意

2017

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

“五十六个星座,五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家。五十六族语言汇成一句话,爱我中华……”这首广为传唱的《爱我中华》,是1991年第四届全国少数民族传统体育运动会会歌,反映了中华民族大家庭的团结和兴盛。全国少数民族传统体育运动会是我国级别最高、影响力最大的民族传统体育赛事,在弘扬民族体育文化、增强人民身体素质促进民族团结等方面作出了积极贡献。

各民族平等团结互助和谐的和谐局面依靠什么制度来保障的呢?

一、民族区域自治制度的建立(1947—1966):

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012):

三、民族区域自治制度的完善(中共十八大以来):

第13课 当代中国的民族政策

目录

课程标准:

知道当代中国民族区域自治制度的概况;了解当代中国民族区域自治制度的优越性。

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

1、背景

(1)历史原因:

中国是统一多民族国家,在长期的历史发展过程中,逐渐形成多元一体格局。

特点:分布上——交错居住

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近

逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开。

材料:历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,设“属邦”,实行不同于内地郡县制的管理模式。唐朝在边疆少数民族地区设立羁縻州、府,凡设羁縻州、府的地区,都不改变原有的生产方式和风俗习惯,并任命当地少数民族首领或贵族担任世袭都督、刺史,明显带有自治性质。元明清三代在一些民族地区实行土司制度,由中央政府封授少数民族首领世袭官职统治属民。清朝还在西藏实行政教合一制度,在蒙古族地区实行盟旗、王公制度,在新疆地区实行伯克制度,在景颇族地区实行“山官制度”等,切实巩固了边疆统一。历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。 ——中国民族报《坚定不移坚持和完善民族区域自治制度》

(2)历史经验:

历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累一些有益经验。

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

1、背景

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

在旧中国,少数民族长期遭受压迫和歧视,经济社会发展水平相对落后。

(3)现实原因:

在旧西藏,95%以上的 藏族人民是世代人身依附于官家、贵族和寺庙的农奴。旧西藏通行了几百 年的《十三法典》、《十六法典》把人分成三等九级,明文规定属于“下 等下级人”的铁匠、屠夫、妇女,其“命价”为“草绳一根”,并用包括 “挖眼、刖足、割舌、砍手、推崖、溺死”等残酷的刑法来维持这种三等 九级的封建农奴制度。在这种情况下,广大劳动群众当然毫无人权可言。新中国建立之后,少数民族地区先后实行了民主改革,废除了旧制度。

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

1、背景

逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

2、过程

1941年

1945年

1947年

1949年

1954年

《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

内蒙古自治区成立。是新中国成立后的第一个省一级的自治区

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,

“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”

1954年《宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治

法律依据

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

1、背景

(4)党的重视:

自治单位

1947年内蒙古自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1958.10宁夏回族自治区

1958.3广西壮族自治区

1965年西藏自治区

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

▲ 民族区域自治示意图

五个省级自治区:

一、民族区域自治制度的建立(1947——1966)

3、实践

民族自治地方分为自治区(与省同级),自治州(与地级市同级),自治县、旗(与县同级)。

1、发展的表现

1984年

1990年

1997年

《民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

1978年

十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实民族政策。

二、民族区域自治制度的发展(1978——2012)

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

立法自治权

变通执行权

依据材料概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

经济自治权

文化管理自治权

二、民族区域自治制度的发展(1978——2012)

2、发展的重点:全面贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》

二、民族区域自治制度的发展(1978——2012)

4、民族区域自治制度的优势(意义):

(1)有利于维护国家的集中统一。

(2)有利于保障少数民族合法权益。

(3)有利于巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础。

(4)有利于实现民族地区经济社会事业加快发展。

新疆达坂城风力发电机组

少数民族人大代表

敦煌至格尔木铁路

3、特点:①坚持统一和自治相结合。②坚持民族因素和区域因素相结合。

“五个认同”——是中华民族共同体意识的核心内容,有着深刻而牢固的历史基础,中华民族共同体的形成是基于“五个共同”的存在,因为中华民族共同体是中华各民族在共同缔造多民族国家中国并彻底摆脱被殖民的命运过程中得以形成的,存在一个“自在”到“自觉”的过程。

二、民族区域自治制度的完善(中共十大大以来)

1、新理念:2012年十八大以来,党和国家要求坚持“两个共同”的民族工作主题,不断增进“五个认同”。

共同团结奋斗,共同繁荣发展

对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

二、民族区域自治制度的完善(中共十大大以来)

2.新思想:

中共十九大,铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

2020年8月12日十一世班禅额尔德再回出生地那曲,参观后表示家乡取得如此巨大的成就,是在中国共产党的领导下和中国特色社会主义制度下取得的,是通过各族群众团结一心所取得的。

3、新战略:中华民族一家亲,同心共筑中国梦

二、民族区域自治制度的完善(中共十大大以来)

民族自治区、经济特区、特别行政区的不同点与相同点

都是中华人民共和国的地方行政区域;

都要接受中央人民政府的统一领导

相同点

不同点

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

铸牢中华民族共同体意

2017

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理