江苏省徐州市睢宁县菁华高级中学“四步教学法”教案:高中历史人民版必修二 专题三第一节 社会主义建设在探索中曲折发展

文档属性

| 名称 | 江苏省徐州市睢宁县菁华高级中学“四步教学法”教案:高中历史人民版必修二 专题三第一节 社会主义建设在探索中曲折发展 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-05-28 16:08:09 | ||

图片预览

文档简介

睢宁县菁华高级中学“四步教学法”课时教学设计

年级

组别

高一历史组

审阅

(备课组长)

审阅

(学科校长)

主备人

使用人

授课时间

课 题

人民版高中历史必修二专题三第一课

《社会主义建设在探索中曲折发展》

课 型

新授课

课标

要求

概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训

教

学

目

标

知识与能力

知道“三大改造”的相关史实;

掌握社会主义建设初期的成功经验与失误的教训;

了解文革对经济发展的破坏作用。

过程与方法

通过阅读课本及相关文献资料、历史图片,分析相关问题。

情感、态度与价值观

认识到中国的社会主义建设在20世纪50至70年代呈现“曲折性”与“前进性”辩证统一的特点;

以史为鉴,珍惜当今来之不易的稳定发展局面,为社会主义现代化建设努力学习。

教学

重点

过渡时期总路线;

《论十大关系》、中共八大对社会主义建设的有益探索;

大跃进、人民公社运动对于经济的破坏作用;

周恩来、邓小平文革时期对经济领域“左”倾错误的纠正。

教学

难点

掌握曲折发展(1956-1966)期间中共的成功探索与失误;

教学

方法

读书指导法、材料分析法

教学程序设计

教

学

过

程

及

方

法

环节一 明标自学

过程设计

二次备课

【导入】

新中国成立时,中共从国民党手中接过来的是一个贫穷落后、千疮百孔的烂摊子,我们在专题二民族工业的曲折发展中已有体会。面对这个一穷二白的国家,在军事上取得胜利的中共能否在经济建设上也交出一份满意的答卷呢?亦或在遇到挫折后会怎样调整政策呢?共产党人的“进京赶考”能否取胜?我们拭目以待。

教

学

过

程

及

方

法

环节二 合作释疑 环节三 点拨拓展

过程设计

二次备课

社会主义制度的建立

【导入】

1949年《共同纲领》规定:新中国是一个新民主主义的国家,那么我国是如何从新民主主义走向社会主义的呢?

【自学指导】

阅读课本P46第一二两段,想一想:中共在领导人民向社会主义过渡方面做了哪些准备工作?

土地改革(1949-1952年)

国民经济恢复工作(没收官僚资本,建立国营企业;稳定物价,统一财经;合理调整资本主义工商业;恢复发展工农业生产)

过渡时期总路线(1953-1956年)

【材料】

“党在过渡时期的总路线和总任务,是要在十年到十五年或者更多一些时间内,基本上完成国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。”

【特点】

这是一条社会主义建设和社会主义改造(三大改造)同时并举的路线,简称“一化三改”

为了完成过渡时期的总路线,在党中央的直接领导下,由周恩来、陈云主持制订了中国第一个五年计划。

“一五计划”(1953-1957年)

基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

意义:通过第一个五年计划,我国初步建立起独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

【出示“一五计划”成就图】

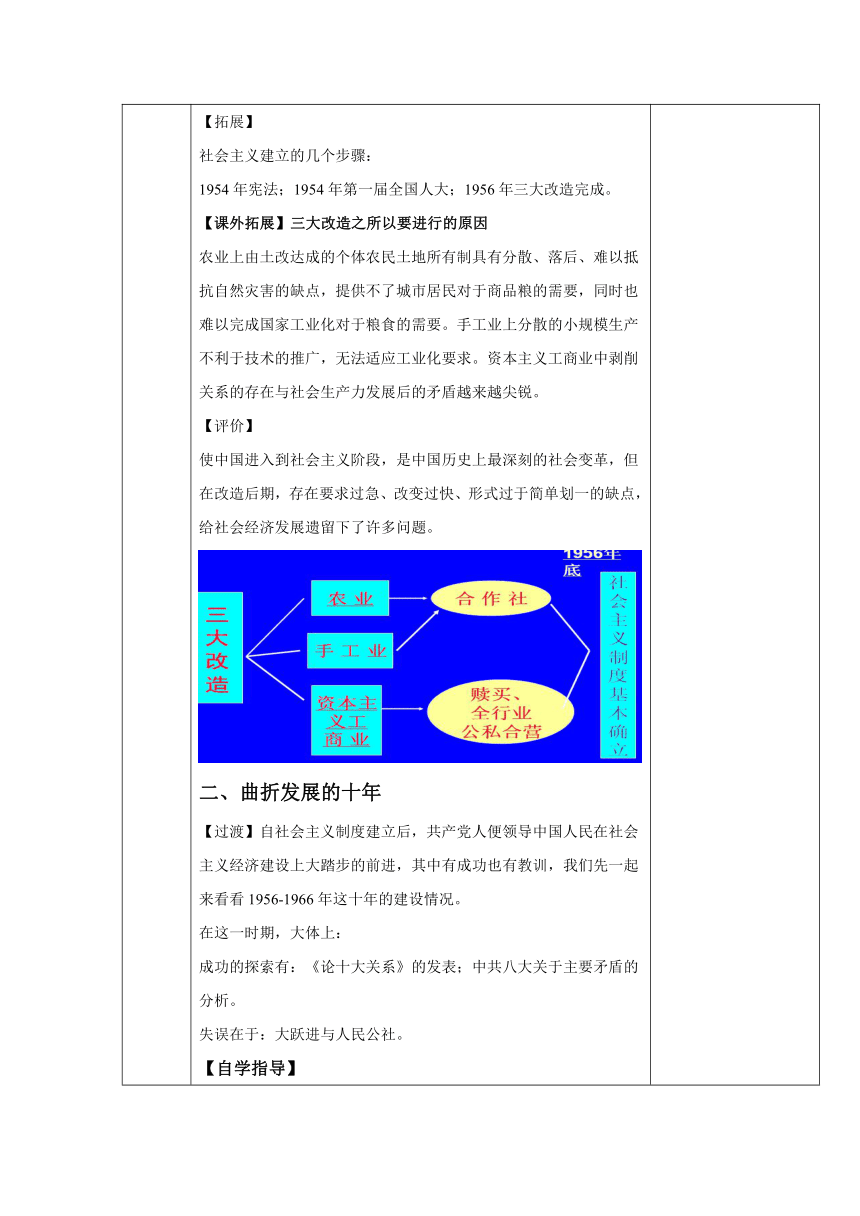

三大改造

时间:1953-1956年 实质:改变生产资料所有制

【图片展示】

1956年,生产资料的社会主义改造基本完成,全民所有制和劳动群众集体所有制这两种社会主义公有制形式在整个国民经济中占据绝对优势,中国开始步入社会主义阶段。

【拓展】

社会主义建立的几个步骤:

1954年宪法;1954年第一届全国人大;1956年三大改造完成。

【课外拓展】三大改造之所以要进行的原因

农业上由土改达成的个体农民土地所有制具有分散、落后、难以抵抗自然灾害的缺点,提供不了城市居民对于商品粮的需要,同时也难以完成国家工业化对于粮食的需要。手工业上分散的小规模生产不利于技术的推广,无法适应工业化要求。资本主义工商业中剥削关系的存在与社会生产力发展后的矛盾越来越尖锐。

【评价】

使中国进入到社会主义阶段,是中国历史上最深刻的社会变革,但在改造后期,存在要求过急、改变过快、形式过于简单划一的缺点,给社会经济发展遗留下了许多问题。

二、曲折发展的十年

【过渡】自社会主义制度建立后,共产党人便领导中国人民在社会主义经济建设上大踏步的前进,其中有成功也有教训,我们先一起来看看1956-1966年这十年的建设情况。

在这一时期,大体上:

成功的探索有:《论十大关系》的发表;中共八大关于主要矛盾的分析。

失误在于:大跃进与人民公社。

【自学指导】

阅读课本P48第一段,总结:《论十大关系》发表的时间、主要内容、实质分别是什么?

阅读第二段,总结:中共八大召开的时间,对当前国内主要矛盾与主要任务做出了怎样的分析?

阅读第三四五段,总结:大跃进与人民公社化运动的特点是什么?面对经济困难,中央做出了怎样的调整?

【出示答案】

《论十大关系》

自1956年2月起,毛泽东花费两个多月时间听取中央34部委关于经济问题的调查研究,总结成《论十大关系》,4月在最高国务会议上做相应阐述,同时发表在《人民日报》上。

①时间:1956年4月

②内容:【出示材料】

重工业和轻工业、农业的关系;沿海工业和内地工业的关系;

经济建设和国防建设的关系;国家、生产单位和生产者个人的关系;

中央和地方的关系;汉族与少数民族的关系;

党和非党的关系;革命和反革命的关系;

是非关系问题上;中国和外国的关系问题上。

③实质:总结新中国经济建设经验和借鉴苏联经验的基础上,开辟具有中国特色的社会主义建设道路。

中共八大

①时间:1956年9月

②主要矛盾:生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后,国内的主要矛盾不再是工人阶级和资产阶级之间的矛盾,而是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。这一矛盾的实质,就是先进的社会主义制度同落后的社会生产之间的矛盾。

③主要任务:大力发展生产力,把中国尽快地从落后的农业国转变为先进的工业国。

④建设方针:坚持既反保守又反冒进,在综合平衡中稳步前进。

【过渡】但是好景不长,在两年之后,1958年5月的中共八大二次会议上,中央正式通过了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。会议提出要使中国在15年或更短的时间内,在主要工业产品产量方面在十年内超过英国、十五年内赶上美国(所谓“超英赶美”)。会后,全国形成了大跃进与人民公社的浪潮。

大跃进:急于求成、片面强调经济建设的高速度。

人民公社:“一大二公”(规模大;共产主义)

“左”倾错误对社会生产力造成了极大的破坏,是造成1958-1961年三年经济困难的主要原因。

纠正:1960年“调整、巩固、充实、提高”,国民经济得到恢复和发展。

“十年动乱”中的国民经济

在十年文革中,中国的经济陷入瘫痪状态,但也出现过一定的好转,这主要归功于周恩来、邓小平两人的整顿。

1、1971年周恩来的调整:

恢复各项规章制度;重申按劳分配原则。

2、1975年邓小平的整顿:

以铁路整顿为突破口,进行大刀阔斧的改革。

影响:

20世纪70年代起,正是国际局势趋向缓和,经济逐步腾飞之时,但中国在文革的破坏下,不仅没能缩小与发达国家的差距,反而拉大了差距,失去了一次极其宝贵的发展机会。

教

学

过

程

及

方

法

环节四 当堂检测

二次备课

1、下列表述中,符合我国第一个五年计划基本精神的是( A )

A.优先发展重工业,奠定工业化的初步基础

B.把与国计民生密切相关的轻工业放在首位

C.重点抓好农业,迅速提高人民生活水平

D.以工商业为主,加快手工业的合作化过程

2、我国进行社会主义三大改造的实质是( C )

A.建立发展多种经营体制 B.消灭封建制度的残余

C.改变生产资料所有制的性质 D.调整产品的分配机制

3、我国社会主义工业化起步的标志是( D )

A.新中国的成立 B.三大改造的开展

C.大跃进运动的开展 D.一五计划的实施

4、张艺谋执导的电影《活着》中有这样一个场景:20世纪50年代末,一个小孩找出父亲用的包着铁皮的箱子要交给街道干部用来炼钢。这个场景所反映的历史现象应该发生在( C )

A.土地改革运动时期 B.三大改造运动中

C.“大跃进”运动中 D.人民公社运动时期

5、下表为 1962 年我国国民经济状况表,对此表理解最为准确的是( C )

A.工农业比重严重失调 B.国民经济调整的任务完成

C.困难局面得到遏制,国民经济开始回升

D.工农业生产平衡发展

6、“文革”对中国经济造成的影响不包括( B )

A.经济机构处于瘫痪 B.经济取得一定的成就

C.国民经济严重滑坡 D.行之有效的经济政策和制度被废除

课堂

小结

本节课主要概述了新中国建立以来至改革开放之前的相关经济情况,分为三个时期:1949—1956年社会主义革命与建设时期;1956—1966年曲折发展时期;1966—1976年动乱时期。

课后

作业

完成练习册相关习题

板

书

设

计

社会主义制度的建立

土改(1949—1952)

国民经济恢复

过渡时期总路线(一化三改)

曲折发展的十年(1956—1966)

成功:《论十大关系》、中共八大、“八字方针”

失误:大跃进、人民公社

三、“十年动乱”的破坏

课后

反思

年级

组别

高一历史组

审阅

(备课组长)

审阅

(学科校长)

主备人

使用人

授课时间

课 题

人民版高中历史必修二专题三第一课

《社会主义建设在探索中曲折发展》

课 型

新授课

课标

要求

概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训

教

学

目

标

知识与能力

知道“三大改造”的相关史实;

掌握社会主义建设初期的成功经验与失误的教训;

了解文革对经济发展的破坏作用。

过程与方法

通过阅读课本及相关文献资料、历史图片,分析相关问题。

情感、态度与价值观

认识到中国的社会主义建设在20世纪50至70年代呈现“曲折性”与“前进性”辩证统一的特点;

以史为鉴,珍惜当今来之不易的稳定发展局面,为社会主义现代化建设努力学习。

教学

重点

过渡时期总路线;

《论十大关系》、中共八大对社会主义建设的有益探索;

大跃进、人民公社运动对于经济的破坏作用;

周恩来、邓小平文革时期对经济领域“左”倾错误的纠正。

教学

难点

掌握曲折发展(1956-1966)期间中共的成功探索与失误;

教学

方法

读书指导法、材料分析法

教学程序设计

教

学

过

程

及

方

法

环节一 明标自学

过程设计

二次备课

【导入】

新中国成立时,中共从国民党手中接过来的是一个贫穷落后、千疮百孔的烂摊子,我们在专题二民族工业的曲折发展中已有体会。面对这个一穷二白的国家,在军事上取得胜利的中共能否在经济建设上也交出一份满意的答卷呢?亦或在遇到挫折后会怎样调整政策呢?共产党人的“进京赶考”能否取胜?我们拭目以待。

教

学

过

程

及

方

法

环节二 合作释疑 环节三 点拨拓展

过程设计

二次备课

社会主义制度的建立

【导入】

1949年《共同纲领》规定:新中国是一个新民主主义的国家,那么我国是如何从新民主主义走向社会主义的呢?

【自学指导】

阅读课本P46第一二两段,想一想:中共在领导人民向社会主义过渡方面做了哪些准备工作?

土地改革(1949-1952年)

国民经济恢复工作(没收官僚资本,建立国营企业;稳定物价,统一财经;合理调整资本主义工商业;恢复发展工农业生产)

过渡时期总路线(1953-1956年)

【材料】

“党在过渡时期的总路线和总任务,是要在十年到十五年或者更多一些时间内,基本上完成国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。”

【特点】

这是一条社会主义建设和社会主义改造(三大改造)同时并举的路线,简称“一化三改”

为了完成过渡时期的总路线,在党中央的直接领导下,由周恩来、陈云主持制订了中国第一个五年计划。

“一五计划”(1953-1957年)

基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

意义:通过第一个五年计划,我国初步建立起独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

【出示“一五计划”成就图】

三大改造

时间:1953-1956年 实质:改变生产资料所有制

【图片展示】

1956年,生产资料的社会主义改造基本完成,全民所有制和劳动群众集体所有制这两种社会主义公有制形式在整个国民经济中占据绝对优势,中国开始步入社会主义阶段。

【拓展】

社会主义建立的几个步骤:

1954年宪法;1954年第一届全国人大;1956年三大改造完成。

【课外拓展】三大改造之所以要进行的原因

农业上由土改达成的个体农民土地所有制具有分散、落后、难以抵抗自然灾害的缺点,提供不了城市居民对于商品粮的需要,同时也难以完成国家工业化对于粮食的需要。手工业上分散的小规模生产不利于技术的推广,无法适应工业化要求。资本主义工商业中剥削关系的存在与社会生产力发展后的矛盾越来越尖锐。

【评价】

使中国进入到社会主义阶段,是中国历史上最深刻的社会变革,但在改造后期,存在要求过急、改变过快、形式过于简单划一的缺点,给社会经济发展遗留下了许多问题。

二、曲折发展的十年

【过渡】自社会主义制度建立后,共产党人便领导中国人民在社会主义经济建设上大踏步的前进,其中有成功也有教训,我们先一起来看看1956-1966年这十年的建设情况。

在这一时期,大体上:

成功的探索有:《论十大关系》的发表;中共八大关于主要矛盾的分析。

失误在于:大跃进与人民公社。

【自学指导】

阅读课本P48第一段,总结:《论十大关系》发表的时间、主要内容、实质分别是什么?

阅读第二段,总结:中共八大召开的时间,对当前国内主要矛盾与主要任务做出了怎样的分析?

阅读第三四五段,总结:大跃进与人民公社化运动的特点是什么?面对经济困难,中央做出了怎样的调整?

【出示答案】

《论十大关系》

自1956年2月起,毛泽东花费两个多月时间听取中央34部委关于经济问题的调查研究,总结成《论十大关系》,4月在最高国务会议上做相应阐述,同时发表在《人民日报》上。

①时间:1956年4月

②内容:【出示材料】

重工业和轻工业、农业的关系;沿海工业和内地工业的关系;

经济建设和国防建设的关系;国家、生产单位和生产者个人的关系;

中央和地方的关系;汉族与少数民族的关系;

党和非党的关系;革命和反革命的关系;

是非关系问题上;中国和外国的关系问题上。

③实质:总结新中国经济建设经验和借鉴苏联经验的基础上,开辟具有中国特色的社会主义建设道路。

中共八大

①时间:1956年9月

②主要矛盾:生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后,国内的主要矛盾不再是工人阶级和资产阶级之间的矛盾,而是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。这一矛盾的实质,就是先进的社会主义制度同落后的社会生产之间的矛盾。

③主要任务:大力发展生产力,把中国尽快地从落后的农业国转变为先进的工业国。

④建设方针:坚持既反保守又反冒进,在综合平衡中稳步前进。

【过渡】但是好景不长,在两年之后,1958年5月的中共八大二次会议上,中央正式通过了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。会议提出要使中国在15年或更短的时间内,在主要工业产品产量方面在十年内超过英国、十五年内赶上美国(所谓“超英赶美”)。会后,全国形成了大跃进与人民公社的浪潮。

大跃进:急于求成、片面强调经济建设的高速度。

人民公社:“一大二公”(规模大;共产主义)

“左”倾错误对社会生产力造成了极大的破坏,是造成1958-1961年三年经济困难的主要原因。

纠正:1960年“调整、巩固、充实、提高”,国民经济得到恢复和发展。

“十年动乱”中的国民经济

在十年文革中,中国的经济陷入瘫痪状态,但也出现过一定的好转,这主要归功于周恩来、邓小平两人的整顿。

1、1971年周恩来的调整:

恢复各项规章制度;重申按劳分配原则。

2、1975年邓小平的整顿:

以铁路整顿为突破口,进行大刀阔斧的改革。

影响:

20世纪70年代起,正是国际局势趋向缓和,经济逐步腾飞之时,但中国在文革的破坏下,不仅没能缩小与发达国家的差距,反而拉大了差距,失去了一次极其宝贵的发展机会。

教

学

过

程

及

方

法

环节四 当堂检测

二次备课

1、下列表述中,符合我国第一个五年计划基本精神的是( A )

A.优先发展重工业,奠定工业化的初步基础

B.把与国计民生密切相关的轻工业放在首位

C.重点抓好农业,迅速提高人民生活水平

D.以工商业为主,加快手工业的合作化过程

2、我国进行社会主义三大改造的实质是( C )

A.建立发展多种经营体制 B.消灭封建制度的残余

C.改变生产资料所有制的性质 D.调整产品的分配机制

3、我国社会主义工业化起步的标志是( D )

A.新中国的成立 B.三大改造的开展

C.大跃进运动的开展 D.一五计划的实施

4、张艺谋执导的电影《活着》中有这样一个场景:20世纪50年代末,一个小孩找出父亲用的包着铁皮的箱子要交给街道干部用来炼钢。这个场景所反映的历史现象应该发生在( C )

A.土地改革运动时期 B.三大改造运动中

C.“大跃进”运动中 D.人民公社运动时期

5、下表为 1962 年我国国民经济状况表,对此表理解最为准确的是( C )

A.工农业比重严重失调 B.国民经济调整的任务完成

C.困难局面得到遏制,国民经济开始回升

D.工农业生产平衡发展

6、“文革”对中国经济造成的影响不包括( B )

A.经济机构处于瘫痪 B.经济取得一定的成就

C.国民经济严重滑坡 D.行之有效的经济政策和制度被废除

课堂

小结

本节课主要概述了新中国建立以来至改革开放之前的相关经济情况,分为三个时期:1949—1956年社会主义革命与建设时期;1956—1966年曲折发展时期;1966—1976年动乱时期。

课后

作业

完成练习册相关习题

板

书

设

计

社会主义制度的建立

土改(1949—1952)

国民经济恢复

过渡时期总路线(一化三改)

曲折发展的十年(1956—1966)

成功:《论十大关系》、中共八大、“八字方针”

失误:大跃进、人民公社

三、“十年动乱”的破坏

课后

反思

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航