2023年中考历史三轮冲刺:跨学科类试题分析与强化训练【含答案】

文档属性

| 名称 | 2023年中考历史三轮冲刺:跨学科类试题分析与强化训练【含答案】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-16 06:58:55 | ||

图片预览

文档简介

跨学科类试题分析与强化训练

历史是一门包含古今中外的学问,这就要求教师引导学生从整体上把握历史,而不是孤立、分散地记诵历史知识。特别要注意历史发展的纵向联系、同一历史时期的横向联系、历史发展的因果联系、历史现象与现实生活之间的联系,以及历史学科知识和其他相关学科知识的联系和渗透等。《义务教育历史课程标准》(2022年版)规定,历史课程在总课时中专门规划出10%的课时设计跨学科主题学习活动,作为学生学习的提升和拓展。同时,课程标准还倡导跨学科主题学习评价,考试样题中也放入了跨学科题目。所以,进行跨学科中考历史命题是大有可为的。

一、跨地理学科

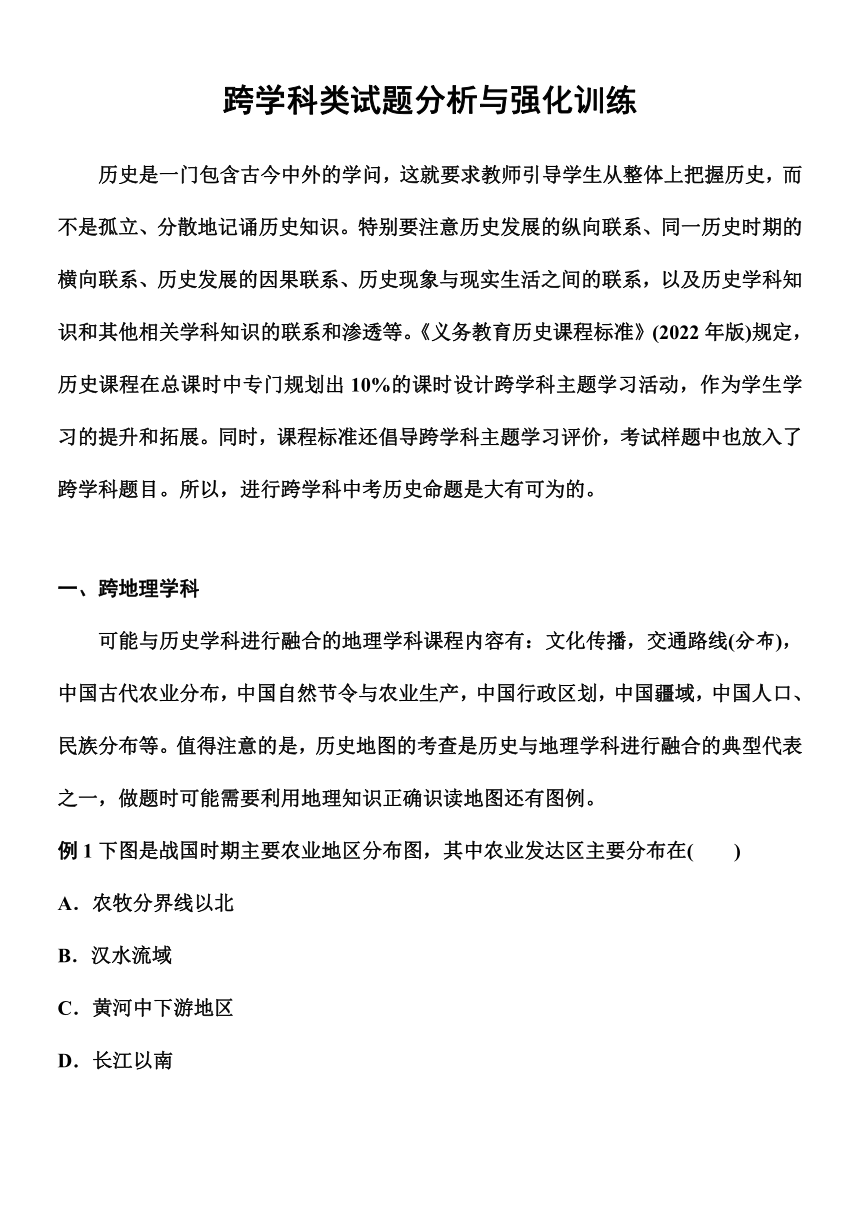

可能与历史学科进行融合的地理学科课程内容有:文化传播,交通路线(分布),中国古代农业分布,中国自然节令与农业生产,中国行政区划,中国疆域,中国人口、民族分布等。值得注意的是,历史地图的考查是历史与地理学科进行融合的典型代表之一,做题时可能需要利用地理知识正确识读地图还有图例。

例1下图是战国时期主要农业地区分布图,其中农业发达区主要分布在( )

A.农牧分界线以北

B.汉水流域

C.黄河中下游地区

D.长江以南

【分析】本题是与地理学科(地图)相结合,考查时空观念这一核心素养。解答此题时需要仔细观察地图并且会读图例,看到关键点“战国时期”“农业发达区”,就可以选出正确答案。

【答案】C

二、跨语文学科

可能与历史学科进行融合的语文学科课程内容有:各种文学作品(诗词、歌谣、文章、小说等),关于传统节日的歌谣,春联,甲骨文等。其中如果解题的关键是读懂文言文、古诗词等的意思,就需要一定的文学功底,正确理解古文的意思。

例1白居易在《隋堤柳》中写道:“西自黄河东至准,绿阴一千三百里……上荒下困势不久,宗社之危如缀旒(liú)。”与诗句描绘相关的是( )

A.贞观之治 B.大运河开通

C.安史之乱 D.隋朝的统一

【分析】本题是与语文(古诗)相结合,考查史料实证这一核心素养。解答此题不需要完全理解古诗的意思,看到“隋”“西自黄河东至淮”“一千三百里”“宗社之危”基本可以断定材料在讲大运河。

【答案】B

例2(7分)中华民族的形成和发展是一部充满互动与交融、从多元到一体的历史。阅读材料,回答问题。

材料一 胡之名,初本专指匈奴,后为北族通称,以其形貌相同,不可无以为别,故以方位冠之。乌丸、鲜卑之先,称为东胡是也。其后循是例,施诸西北,则曰西胡,曰西域胡……其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、乌丸、鲜卑等,入中国后,胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉。

——摘编自吕思勉《读史札记 胡考》

(1)根据材料一,指出称“胡”的民族具体有哪些?分析“胡”由北族通称变成仅指西域人的原因。(4分)

材料二

君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹。

——岑参《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》

铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群。

——杜甫《黄河》

紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。

——白居易《西凉伎》

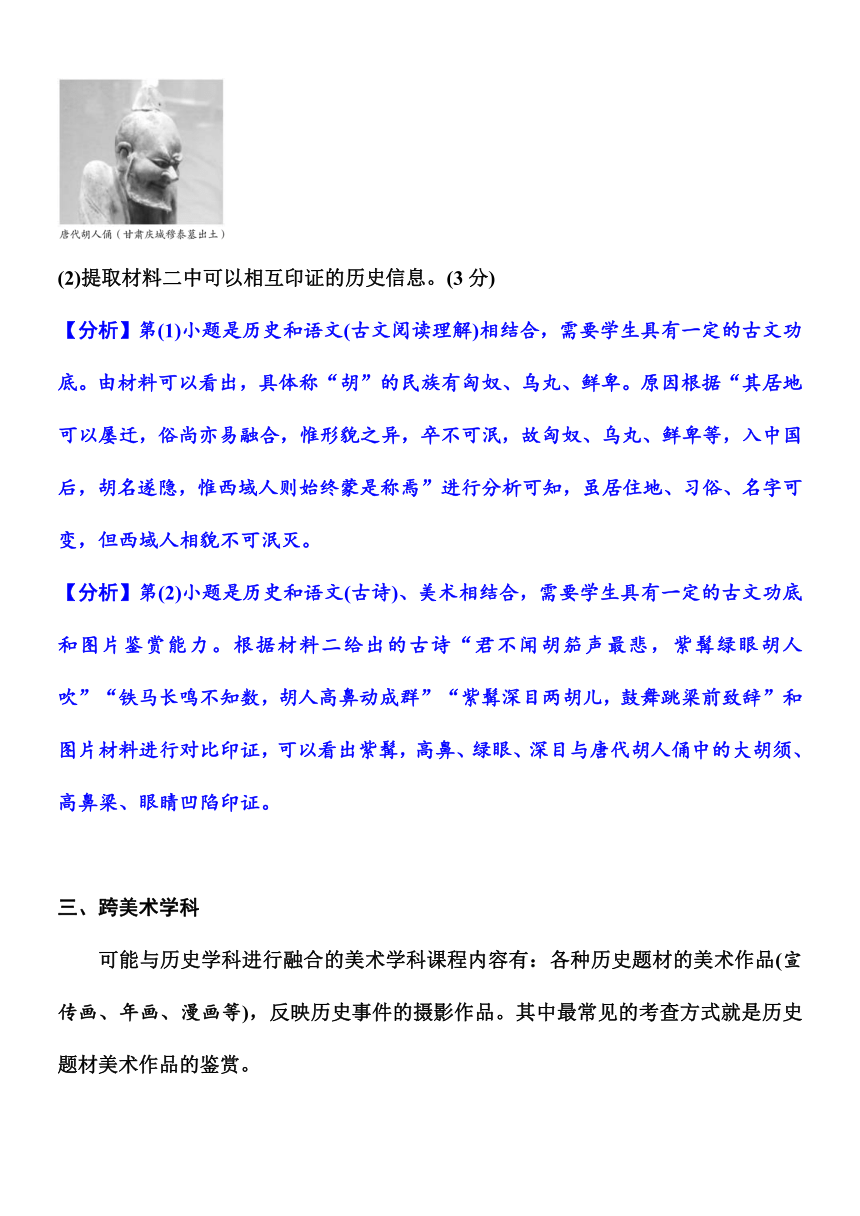

(2)提取材料二中可以相互印证的历史信息。(3分)

【分析】第(1)小题是历史和语文(古文阅读理解)相结合,需要学生具有一定的古文功底。由材料可以看出,具体称“胡”的民族有匈奴、乌丸、鲜卑。原因根据“其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、乌丸、鲜卑等,入中国后,胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉”进行分析可知,虽居住地、习俗、名字可变,但西域人相貌不可泯灭。

【分析】第(2)小题是历史和语文(古诗)、美术相结合,需要学生具有一定的古文功底和图片鉴赏能力。根据材料二给出的古诗“君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹”“铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群”“紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞”和图片材料进行对比印证,可以看出紫髯,高鼻、绿眼、深目与唐代胡人俑中的大胡须、高鼻梁、眼睛凹陷印证。

三、跨美术学科

可能与历史学科进行融合的美术学科课程内容有:各种历史题材的美术作品(宣传画、年画、漫画等),反映历史事件的摄影作品。其中最常见的考查方式就是历史题材美术作品的鉴赏。

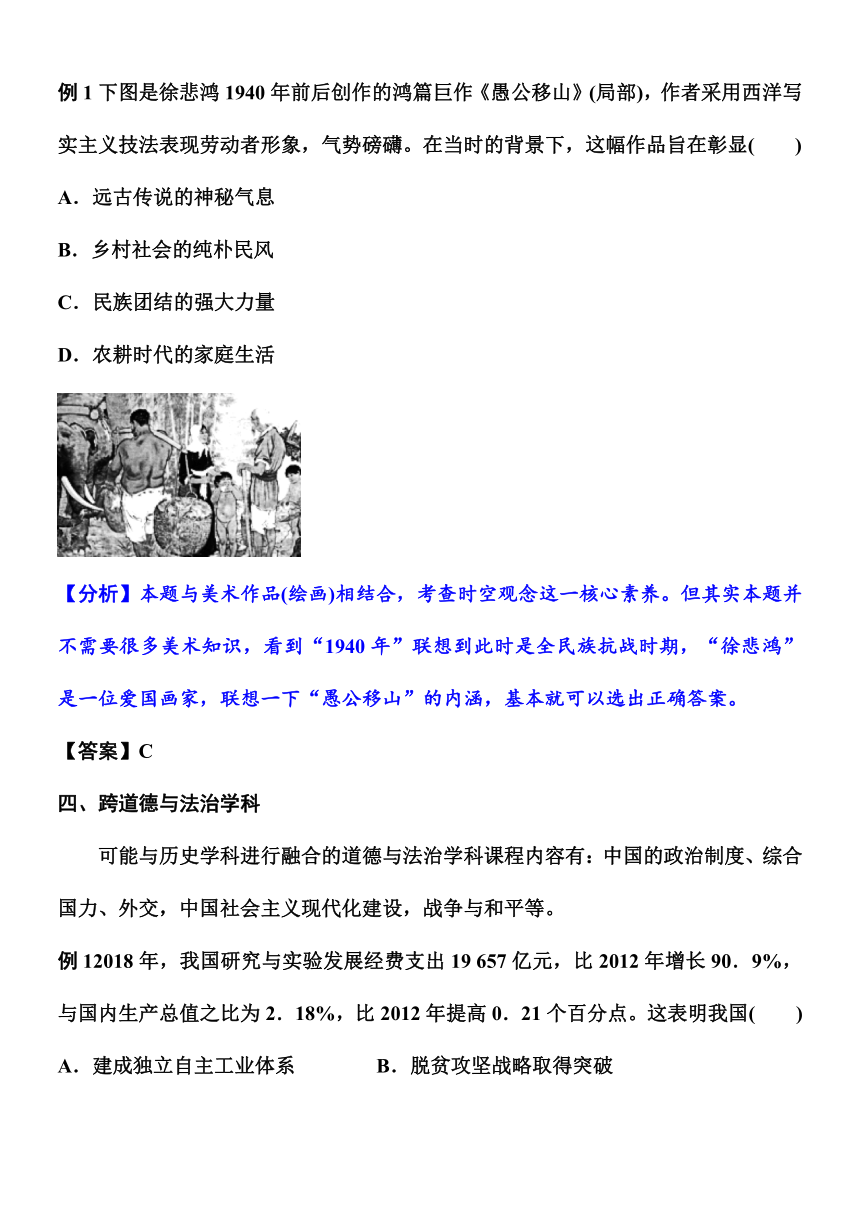

例1下图是徐悲鸿1940年前后创作的鸿篇巨作《愚公移山》(局部),作者采用西洋写实主义技法表现劳动者形象,气势磅礴。在当时的背景下,这幅作品旨在彰显( )

A.远古传说的神秘气息

B.乡村社会的纯朴民风

C.民族团结的强大力量

D.农耕时代的家庭生活

【分析】本题与美术作品(绘画)相结合,考查时空观念这一核心素养。但其实本题并不需要很多美术知识,看到“1940年”联想到此时是全民族抗战时期,“徐悲鸿”是一位爱国画家,联想一下“愚公移山”的内涵,基本就可以选出正确答案。

【答案】C

四、跨道德与法治学科

可能与历史学科进行融合的道德与法治学科课程内容有:中国的政治制度、综合国力、外交,中国社会主义现代化建设,战争与和平等。

例12018年,我国研究与实验发展经费支出19 657亿元,比2012年增长90.9%,与国内生产总值之比为2.18%,比2012年提高0.21个百分点。这表明我国( )

A.建成独立自主工业体系 B.脱贫攻坚战略取得突破

C.加大力度支持科技创新 D.实施区域协调发展战略

【分析】本题跨道德与法治学科,由题意可知我国研究与实验发展经费支出不断增长,占国内生产总值比例不断提高,这表明我国加大力度支持科技创新。

【答案】C

五、跨其他学科

其他学科与历史学科的融合多以“外衣”的形式出现,一般不需要学科的专业知识。

例1汉代体育项目众多,包括蹴鞠、骑射、步射、击剑、格斗等,深受民众喜爱,甚至帝王也参与“斗虎”“格熊”活动。这反映出,汉代社会风尚的一个侧面是( )

A.崇尚勇武 B.含蓄内敛

C.悠然清闲 D.宁静纯朴

【分析】本题是与体育相结合。但其实本题并不需要体育学科方面的很多知识。

【答案】A

例2开普勒发现行星椭圆运动规律后,天文学家仍面临一个问题:行星为什么总是围绕太阳做规则运动而不脱离其固定轨道?这一疑问得到解决主要得益于( )

A.蒸汽机的发明 B.进化论的问世

C.太阳中心说诞生 D.万有引力的发现

【分析】本题是与物理(万有引力定律)相结合。学生只需知道“万有引力”是行星绕着太阳转的原因,就可以选出答案。

【答案】D

例3(14分)语言的传播和发展,与国家的政治、经济、文化息息相关,可以反映历史的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 从英语的发展过程看,每一个重大历史阶段都会产生大量反映鲜明时代特征的新词。

不同时期英语新词

组别 时期 新词

1组 15—17世纪 potato;banana;maize

2组 19世纪 telephone;telegraph;electron

3组 20世纪后期 eQ000Qmail;website;blog

示例组 20世纪初 tank;machine gun;gas mask

(注:maize——玉米;electron——电子;blog——博客;gas mask——防毒面具)

材料二 17世纪初,英语作为英国的民族语言,第一次远离欧洲本土,开始了征服全世界的旅程。伴随着英帝国的殖民扩张,英语的地理平台扩展到世界每一个角落,成为名副其实的“日不落英语”,英语的地理平台语言霸权地位最终确立了起来。

——摘编自郭蔷《英语霸权的历史演变研究》

材料三 大多数中国人在翻译中国特有文化名词时,往往自动放弃了命名的权利和机会,这种做法是自信心不足的表现。比如,向外宾介绍“白酒”时,他们总是将其译为不伦不类的wine(葡萄酒)、alcohol(酒精)、Chinese vodka(中国伏特加)或Chinese whisky(中国威士忌)等等。然而韩国人坚持沿用soju(音译汉语的“烧酒”),最终soju一词在2008年被权威的《韦氏词典》认可并收录。同时,日本也还在坚持使用shochu(源于汉语的“烧酒”)。

——摘编自张勇先《英语发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,从1、2、3组英语新词中任选一组,指出该组新词的出现与哪一重大历史事件相关,并结合史实加以简单说明。(6分)

示例:

事件:第一次世界大战

说明:在第一次世界大战中,参战各国将最新研制的武器装备投入战场,坦克、机关枪、防毒面具等新词进入英语。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析英国英语“地理平台语言霸权地位”确立的主要原因。(6分)

(3)根据材料三所述英语翻译中存在的问题,谈谈你对语言文化交流的认识。(2分)

【分析】本题将历史和英语相结合,堪称全卷跨学科类命题的典范。材料涉及的英语词汇均是英语课程标准要求初中学生应该掌握的词汇,所以不存在阅读障碍。本题披着英语的外衣,但其实考查的是英国历史,如英国资产阶级革命、英国的殖民扩张、三次工业革命,最终落脚到“文化自信”上,是一次非常成功的跨学科命题实践。

【参考答案】(1)第1组:

事件:新航路的开辟。(2分)

■提分练习

(一)选择题

1.(2022 临沂/跨学科 美术)下图所反映的历史事件发生在(C)

A.秦王嬴政时期

B.秦始皇统治时

C.秦二世统治时

D.西汉建立初期

2.(2022 泰安二模/跨学科 语文)明代才子解缙在一首诗中写道: “石渠南北引湘漓,分水塘深下作堤。若是秦人多二纪,锦帆直是到天涯。”与该诗有关的史实是(B)

A.兴修都江堰,2 000多年来一直造福人民

B.开凿灵渠,加强对南方越族的统治

C.开通大运河,加强南北经济、文化交流

D.海外贸易发达,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

3.(2022 宿迁/跨学科 语文)“古之贵者不乘牛车,汉武帝推恩之末,诸侯寡弱,贫者至乘牛车”。材料说明推恩令(B)

A.打击了豪强地主

B.削弱了诸侯国的实力

C.解除了封国威胁

D.强化中央对经济控制

4.(2022 山西模拟/跨学科 美术)下图是取自河南洛阳龙门石窟的《北魏帝王出御图》,图中所有人物的衣着均是峨冠博带,宽衣大袖,与北魏传统民族服饰截然不同。这反映了(B)

A.北魏时期的文化发展

B.北魏时期的民族交融

C.北魏衣冠制度的变革

D.北朝时期的政权并立

5.(2022 张家界/跨学科 语文)“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”该诗表达了唐朝诗人孟郊进士及第后的喜悦心情。他进士及第得益于(A)

A.科举制 B.三省六部制

C.刺史制 D.行省制

6.(2022 德阳改编/跨学科 地理)根据右图中的信息,作为史料,右图可以用于研究(C)

A.西周的封邦建国

B.秦代的郡县设置

C.唐代的边疆治理

D.元朝的行省划分

7.(2022 自贡/跨学科 美术)孙机在《中国古舆服论丛》中写道:“唐代前期,人们比较欣赏胡服,男、女皆有穿胡服、戴胡帽者,胡帽的样式更是多种多样(右图)。”下列诗歌中能反映这一现象的是(C)

A.金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱(李白)

B.九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来(陆龟蒙)

C.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊(元稹)

D.稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实(杜甫)

8.(2022 黔西南州/跨学科 语文)诗史互证。下表是唐朝诗人杜甫在不同时期创作的两首诗歌,反映了唐朝社会的变化是(D)

A.先南后北统一

B.经济重心南移

C.由开明到专制

D.由繁荣转衰落

《忆昔》 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 《无家别》 寂寞天宝后,园庐但蒿藜。 我里百余家,世乱各东西。

9.(2022 潜江/跨学科 地理)日本发动全面侵华战争后,中国军民进行了英勇顽强的抵抗。请仔细观察下图,它展示的是(A)

A.淞沪会战

B.武汉会战

C.广州会战

D.长沙会战

10.(2022 河北/跨学科 美术)过春节时,人们常通过贴年画寄予对新一年的美好期盼。右图的年画应张贴于(C)

A.北伐战争时期

B.局部抗战时期

C.全民族抗战时期

D.人民解放战争时期

11.(跨学科 数学)数据统计是研究经济史的重要方法。下图中农业生产总值变化的主要原因是(B)

A.三大改造的完成

B.包产到户的推行

C.和平外交的开展

D.国企改革的实施

12.(跨学科 地理)右图是某人绘制的世界地图。该图显示:欧洲在平面大地的西北部,非洲在南部,亚洲在东部。该图可知,绕过非洲也能到达东方,该地图(A)

A.可能绘制于新航路开辟以前

B.是新航路开辟产生的成果之一

C.是地圆说在世界盛行的体现

D.比较全面地描述了世界的面貌

13.(跨学科 生物)尤瓦尔 赫拉利认为,工业革命找到了新的方法进行能量转换,人类对生态的依赖大减,于是自然被人自信地改造。消失的自然导致大多数物种走向灭亡,这场生态危机会危及人本身的生存。以上材料说明(C)

A.生态危机的根源是工业革命

B.环境问题急需得到重视

C.技术进步导致人类过度自信

D.人类应当放弃追求新技术

14.(跨学科 英语、音乐)罗斯福新政时期有一首流行的歌曲这样唱到:“这样的一天总会到来:USA再加上一个S,变成美利坚苏维埃。土地归农民所有,工人是工厂的主人,我们掌握了大权,USA变成USSA(注:USA指的是美国,USSA指的是美国变成了苏维埃政权)。”歌曲反映出当时(C)

A.新政的实施使美国逐渐度过了危机

B.新政从根本上改变了工人农民的处境

C.一些美国人对新政的本质认识不清

D.新政彻底改变了美国的资本主义制度

(二)非选择题

1.(12分)(2022 连云港/跨学科 地理)阅读材料,完成下列问题。

材料一

张骞出使西域路线示意图

——摘自人民教育出版社《中国历史 七年级上册》

材料二

郑和下西洋路线图

——摘自人民教育出版社《中国历史 七年级下册》

材料三 随着国门的洞开,西方资本主义文化汹涌而来,侵蚀、冲刷、撞击、溃决着中华传统文化的堤岸……有些中国人走出国门,到海外学习。鸦片战争以后,留学生日渐增多……20世纪初,伴随着科举制度的废除,出现了出国留学生热。1901年的留日学生为280名,1903年就达到1 242名,1905年增至8 000名。1910年,留美学生达到500多人。

——摘编自王玉德《中华文明史稿》

(1)据材料一,逐条归纳图中的历史信息。(4分)

路途遥远;使命艰巨;过程艰难;西汉时张骞出使西域;从长安出发,经过玉门关等地,到达西域。(任答两点即可,每点2分,共4分)

(2)据材料一、二,指出其反映历史现象的共同之处。结合时代背景,说明二者的共同作用。(4分)

共同之处:政府支持;主动交流;官方组织。(任答一点即可,2分)共同作用:开拓了交通线;促进了中外交流;展现了大国风度。(任答一点即可,2分)

(3)综上所述,概括从古代到近代“走出国门”的变化,并结合所学知识,简述“走出国门”的历史启示。(4分)

变化:由主动到被动;由少数人推动到众多人参与;由官员到民众。(任答一点即可,2分)启示:要坚持对外开放;要符合国家利益;要顺应时代潮流。(任答一点即可,2分)

2.(20分)(2020 北京二模/跨学科 语文)小说是反映社会生活的文学体裁,社会生活也影响着小说的创作。阅读下列材料,回答问题。

材料一 明清以来,江南的商业市镇在数量上迅速增加,市镇人口与商业发展不断滋长繁荣。而江南市镇又是通俗小说刊刻与传播的中心地区,使得明清小说适应了长江流城迅速发展起来的大城市和都市社会的需要,适应了不断发展壮大的市民阶层的需要。另外一个方面便是商人成为小说的读者和传播者,市民的审美趣味成为引导社会文化发展的重要力量,经过宋、元及明初期的长期酝酿,市民文学终于站在了社会文化的前台。以商人为代表的市民阶层对通俗小说的嗜好尤为突出。

——《明清小说兴盛的原因》

材料二 中国近代小说观念发生变革,自鸦片战争以后,西方势力不断入侵,国家和民族危机空前严重,“思变求新”遂成为一股强大的社会思潮。为了挽救民族命运,“小说救国论”“小说新民论”迅速成为小说理论、小说观念的主流话语,许多人接受了这种对小说推崇备至的观念,把他们改良社会,救国新民的抱负寄投于小说当中,小说被赋予了崇高的社会功能,成为促进思想启蒙和改造社会的工具。

——李联军《论影响近代小说观念演变的因素》

材料三

20世纪初欧美小说作品选

书名:《火线:一个步兵班的日记》 作者:(法)巴比塞 时间:1916—1919年 一句话简介:小说中的战场血肉横飞,而后方城市却安逸舒适,对比看似光荣的“义战”,有着深刻的揭露和讽刺 书名:《好兵帅克》 作者:(捷克)雅 哈谢克 时间:1920—1923年 一句话简介:奥匈帝国就是这么亡国的,战争就是如此荒唐和令人作呕

书名:《西线无战事》 作者:(德)雷马克 时间:1928年 一句话简介:它只是试图叙述那样一代人,他们尽管躲过了炮弹,但还是被战争毁掉了 书名:《永别了,武器》 作者:(美)海明威 时间:1929年 一句话简介:一个美国青年演绎的爱情和战争的二重唱,战争的残酷冷漠和纯粹爱情的对比让人格外动容

材料四

新中国小说创作

阶段 前30年(1949—1978) 后40年(1979至今)

代表作品

创作形式 社会主义中国仿照苏联建立起了一整套文学规范,小说创作由此进入一体化时期 随着社会主义市场经济时代的到来,小说的雅俗分化加剧,更加多样化和个人化

主题内容 “红色经典”的题材主要是两大类,一是革命历史题材,一是农村题材,都是20世纪中国发生的改变民族命运的革命运动的形象写照,富有深厚的历史内涵 新世纪小说,不少作品在对历史与现实、城市与乡村、文化与人性的自由书写中保持了较高的思想和艺术水准

——毕光明《新中国小说70年:从一种经典到另一种经典》

(1)根据材料一并结合所学知识,说出明清时期小说繁荣的原因。(4分)

商品经济的发展;市民阶层的壮大;商人成为小说的读者和传播者。(任答两点即可,每点2分,共4分)

(2)根据材料二,概括中国近代小说观念变革的时代背景。说说近代小说观念的核心内容是什么?(6分)

时代背景:国家和民族危机空前严重;“思变求新”成为一股强大的社会思潮;小说被赋予了崇高的社会功能。(任答两点即可,每点2分,共4分)核心内容:挽救民族命运。(2分)

(3)根据材料三,概括20世纪初欧美这几部小说反映的共同主题。结合所学知识,说说这些小说创作的时代背景。(4分)

共同主题:反对战争。(2分)时代背景:第一次世界大战给人民带来了巨大的灾难。(2分)

根据材料四,说说新中国小说创作前30年和后40年发生的变化,并分析其原因。(6分)

■参考答案

(一)选择题

1.C.2.B.3.B 4.B.5.A.6.C.7.C.8.D.9.A.10.C.

11.B.12.A.13. B.14.C.

(二)非选择题

1.(1)信息:路途遥远;使命艰巨;过程艰难;西汉时张骞出使西域:从长安出发,经过玉门关、阳关等地,到达西域。

(2)共同之处:政府支持;主动交流:官方组织。共同作用:开拓了交通线:促进了中外交流:展现了大国风度。

(3)变化:由主动到被动:由少数人推动到众多人参与:由官员到民众。

启示:坚持主动走出国门:要符合国家的需要:要体现时代的要求。

2.(1)明清时期商品经济的发展和市民文化的繁荣

(2)时代背景:中国近代国家和民族危机日益严重。(中国近代逐步沦为半殖民地半封建社会)核心内容:救亡图存(救国新民)

(3)主题:反对战争。时代背景:第一次世界大战给人民带来了巨大的灾难

(4)变化:创作形式由一体化向多样化和个人化发展,主题内容由革命历史题材、农村题材转向历史与现实、城市与乡村、文化与人性的自由书写。(创作形式变得多样化,个人化:题材变得更加广泛)

原因:改革开放。

历史是一门包含古今中外的学问,这就要求教师引导学生从整体上把握历史,而不是孤立、分散地记诵历史知识。特别要注意历史发展的纵向联系、同一历史时期的横向联系、历史发展的因果联系、历史现象与现实生活之间的联系,以及历史学科知识和其他相关学科知识的联系和渗透等。《义务教育历史课程标准》(2022年版)规定,历史课程在总课时中专门规划出10%的课时设计跨学科主题学习活动,作为学生学习的提升和拓展。同时,课程标准还倡导跨学科主题学习评价,考试样题中也放入了跨学科题目。所以,进行跨学科中考历史命题是大有可为的。

一、跨地理学科

可能与历史学科进行融合的地理学科课程内容有:文化传播,交通路线(分布),中国古代农业分布,中国自然节令与农业生产,中国行政区划,中国疆域,中国人口、民族分布等。值得注意的是,历史地图的考查是历史与地理学科进行融合的典型代表之一,做题时可能需要利用地理知识正确识读地图还有图例。

例1下图是战国时期主要农业地区分布图,其中农业发达区主要分布在( )

A.农牧分界线以北

B.汉水流域

C.黄河中下游地区

D.长江以南

【分析】本题是与地理学科(地图)相结合,考查时空观念这一核心素养。解答此题时需要仔细观察地图并且会读图例,看到关键点“战国时期”“农业发达区”,就可以选出正确答案。

【答案】C

二、跨语文学科

可能与历史学科进行融合的语文学科课程内容有:各种文学作品(诗词、歌谣、文章、小说等),关于传统节日的歌谣,春联,甲骨文等。其中如果解题的关键是读懂文言文、古诗词等的意思,就需要一定的文学功底,正确理解古文的意思。

例1白居易在《隋堤柳》中写道:“西自黄河东至准,绿阴一千三百里……上荒下困势不久,宗社之危如缀旒(liú)。”与诗句描绘相关的是( )

A.贞观之治 B.大运河开通

C.安史之乱 D.隋朝的统一

【分析】本题是与语文(古诗)相结合,考查史料实证这一核心素养。解答此题不需要完全理解古诗的意思,看到“隋”“西自黄河东至淮”“一千三百里”“宗社之危”基本可以断定材料在讲大运河。

【答案】B

例2(7分)中华民族的形成和发展是一部充满互动与交融、从多元到一体的历史。阅读材料,回答问题。

材料一 胡之名,初本专指匈奴,后为北族通称,以其形貌相同,不可无以为别,故以方位冠之。乌丸、鲜卑之先,称为东胡是也。其后循是例,施诸西北,则曰西胡,曰西域胡……其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、乌丸、鲜卑等,入中国后,胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉。

——摘编自吕思勉《读史札记 胡考》

(1)根据材料一,指出称“胡”的民族具体有哪些?分析“胡”由北族通称变成仅指西域人的原因。(4分)

材料二

君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹。

——岑参《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》

铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群。

——杜甫《黄河》

紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。

——白居易《西凉伎》

(2)提取材料二中可以相互印证的历史信息。(3分)

【分析】第(1)小题是历史和语文(古文阅读理解)相结合,需要学生具有一定的古文功底。由材料可以看出,具体称“胡”的民族有匈奴、乌丸、鲜卑。原因根据“其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、乌丸、鲜卑等,入中国后,胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉”进行分析可知,虽居住地、习俗、名字可变,但西域人相貌不可泯灭。

【分析】第(2)小题是历史和语文(古诗)、美术相结合,需要学生具有一定的古文功底和图片鉴赏能力。根据材料二给出的古诗“君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹”“铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群”“紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞”和图片材料进行对比印证,可以看出紫髯,高鼻、绿眼、深目与唐代胡人俑中的大胡须、高鼻梁、眼睛凹陷印证。

三、跨美术学科

可能与历史学科进行融合的美术学科课程内容有:各种历史题材的美术作品(宣传画、年画、漫画等),反映历史事件的摄影作品。其中最常见的考查方式就是历史题材美术作品的鉴赏。

例1下图是徐悲鸿1940年前后创作的鸿篇巨作《愚公移山》(局部),作者采用西洋写实主义技法表现劳动者形象,气势磅礴。在当时的背景下,这幅作品旨在彰显( )

A.远古传说的神秘气息

B.乡村社会的纯朴民风

C.民族团结的强大力量

D.农耕时代的家庭生活

【分析】本题与美术作品(绘画)相结合,考查时空观念这一核心素养。但其实本题并不需要很多美术知识,看到“1940年”联想到此时是全民族抗战时期,“徐悲鸿”是一位爱国画家,联想一下“愚公移山”的内涵,基本就可以选出正确答案。

【答案】C

四、跨道德与法治学科

可能与历史学科进行融合的道德与法治学科课程内容有:中国的政治制度、综合国力、外交,中国社会主义现代化建设,战争与和平等。

例12018年,我国研究与实验发展经费支出19 657亿元,比2012年增长90.9%,与国内生产总值之比为2.18%,比2012年提高0.21个百分点。这表明我国( )

A.建成独立自主工业体系 B.脱贫攻坚战略取得突破

C.加大力度支持科技创新 D.实施区域协调发展战略

【分析】本题跨道德与法治学科,由题意可知我国研究与实验发展经费支出不断增长,占国内生产总值比例不断提高,这表明我国加大力度支持科技创新。

【答案】C

五、跨其他学科

其他学科与历史学科的融合多以“外衣”的形式出现,一般不需要学科的专业知识。

例1汉代体育项目众多,包括蹴鞠、骑射、步射、击剑、格斗等,深受民众喜爱,甚至帝王也参与“斗虎”“格熊”活动。这反映出,汉代社会风尚的一个侧面是( )

A.崇尚勇武 B.含蓄内敛

C.悠然清闲 D.宁静纯朴

【分析】本题是与体育相结合。但其实本题并不需要体育学科方面的很多知识。

【答案】A

例2开普勒发现行星椭圆运动规律后,天文学家仍面临一个问题:行星为什么总是围绕太阳做规则运动而不脱离其固定轨道?这一疑问得到解决主要得益于( )

A.蒸汽机的发明 B.进化论的问世

C.太阳中心说诞生 D.万有引力的发现

【分析】本题是与物理(万有引力定律)相结合。学生只需知道“万有引力”是行星绕着太阳转的原因,就可以选出答案。

【答案】D

例3(14分)语言的传播和发展,与国家的政治、经济、文化息息相关,可以反映历史的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 从英语的发展过程看,每一个重大历史阶段都会产生大量反映鲜明时代特征的新词。

不同时期英语新词

组别 时期 新词

1组 15—17世纪 potato;banana;maize

2组 19世纪 telephone;telegraph;electron

3组 20世纪后期 eQ000Qmail;website;blog

示例组 20世纪初 tank;machine gun;gas mask

(注:maize——玉米;electron——电子;blog——博客;gas mask——防毒面具)

材料二 17世纪初,英语作为英国的民族语言,第一次远离欧洲本土,开始了征服全世界的旅程。伴随着英帝国的殖民扩张,英语的地理平台扩展到世界每一个角落,成为名副其实的“日不落英语”,英语的地理平台语言霸权地位最终确立了起来。

——摘编自郭蔷《英语霸权的历史演变研究》

材料三 大多数中国人在翻译中国特有文化名词时,往往自动放弃了命名的权利和机会,这种做法是自信心不足的表现。比如,向外宾介绍“白酒”时,他们总是将其译为不伦不类的wine(葡萄酒)、alcohol(酒精)、Chinese vodka(中国伏特加)或Chinese whisky(中国威士忌)等等。然而韩国人坚持沿用soju(音译汉语的“烧酒”),最终soju一词在2008年被权威的《韦氏词典》认可并收录。同时,日本也还在坚持使用shochu(源于汉语的“烧酒”)。

——摘编自张勇先《英语发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,从1、2、3组英语新词中任选一组,指出该组新词的出现与哪一重大历史事件相关,并结合史实加以简单说明。(6分)

示例:

事件:第一次世界大战

说明:在第一次世界大战中,参战各国将最新研制的武器装备投入战场,坦克、机关枪、防毒面具等新词进入英语。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析英国英语“地理平台语言霸权地位”确立的主要原因。(6分)

(3)根据材料三所述英语翻译中存在的问题,谈谈你对语言文化交流的认识。(2分)

【分析】本题将历史和英语相结合,堪称全卷跨学科类命题的典范。材料涉及的英语词汇均是英语课程标准要求初中学生应该掌握的词汇,所以不存在阅读障碍。本题披着英语的外衣,但其实考查的是英国历史,如英国资产阶级革命、英国的殖民扩张、三次工业革命,最终落脚到“文化自信”上,是一次非常成功的跨学科命题实践。

【参考答案】(1)第1组:

事件:新航路的开辟。(2分)

■提分练习

(一)选择题

1.(2022 临沂/跨学科 美术)下图所反映的历史事件发生在(C)

A.秦王嬴政时期

B.秦始皇统治时

C.秦二世统治时

D.西汉建立初期

2.(2022 泰安二模/跨学科 语文)明代才子解缙在一首诗中写道: “石渠南北引湘漓,分水塘深下作堤。若是秦人多二纪,锦帆直是到天涯。”与该诗有关的史实是(B)

A.兴修都江堰,2 000多年来一直造福人民

B.开凿灵渠,加强对南方越族的统治

C.开通大运河,加强南北经济、文化交流

D.海外贸易发达,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

3.(2022 宿迁/跨学科 语文)“古之贵者不乘牛车,汉武帝推恩之末,诸侯寡弱,贫者至乘牛车”。材料说明推恩令(B)

A.打击了豪强地主

B.削弱了诸侯国的实力

C.解除了封国威胁

D.强化中央对经济控制

4.(2022 山西模拟/跨学科 美术)下图是取自河南洛阳龙门石窟的《北魏帝王出御图》,图中所有人物的衣着均是峨冠博带,宽衣大袖,与北魏传统民族服饰截然不同。这反映了(B)

A.北魏时期的文化发展

B.北魏时期的民族交融

C.北魏衣冠制度的变革

D.北朝时期的政权并立

5.(2022 张家界/跨学科 语文)“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”该诗表达了唐朝诗人孟郊进士及第后的喜悦心情。他进士及第得益于(A)

A.科举制 B.三省六部制

C.刺史制 D.行省制

6.(2022 德阳改编/跨学科 地理)根据右图中的信息,作为史料,右图可以用于研究(C)

A.西周的封邦建国

B.秦代的郡县设置

C.唐代的边疆治理

D.元朝的行省划分

7.(2022 自贡/跨学科 美术)孙机在《中国古舆服论丛》中写道:“唐代前期,人们比较欣赏胡服,男、女皆有穿胡服、戴胡帽者,胡帽的样式更是多种多样(右图)。”下列诗歌中能反映这一现象的是(C)

A.金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱(李白)

B.九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来(陆龟蒙)

C.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊(元稹)

D.稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实(杜甫)

8.(2022 黔西南州/跨学科 语文)诗史互证。下表是唐朝诗人杜甫在不同时期创作的两首诗歌,反映了唐朝社会的变化是(D)

A.先南后北统一

B.经济重心南移

C.由开明到专制

D.由繁荣转衰落

《忆昔》 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 《无家别》 寂寞天宝后,园庐但蒿藜。 我里百余家,世乱各东西。

9.(2022 潜江/跨学科 地理)日本发动全面侵华战争后,中国军民进行了英勇顽强的抵抗。请仔细观察下图,它展示的是(A)

A.淞沪会战

B.武汉会战

C.广州会战

D.长沙会战

10.(2022 河北/跨学科 美术)过春节时,人们常通过贴年画寄予对新一年的美好期盼。右图的年画应张贴于(C)

A.北伐战争时期

B.局部抗战时期

C.全民族抗战时期

D.人民解放战争时期

11.(跨学科 数学)数据统计是研究经济史的重要方法。下图中农业生产总值变化的主要原因是(B)

A.三大改造的完成

B.包产到户的推行

C.和平外交的开展

D.国企改革的实施

12.(跨学科 地理)右图是某人绘制的世界地图。该图显示:欧洲在平面大地的西北部,非洲在南部,亚洲在东部。该图可知,绕过非洲也能到达东方,该地图(A)

A.可能绘制于新航路开辟以前

B.是新航路开辟产生的成果之一

C.是地圆说在世界盛行的体现

D.比较全面地描述了世界的面貌

13.(跨学科 生物)尤瓦尔 赫拉利认为,工业革命找到了新的方法进行能量转换,人类对生态的依赖大减,于是自然被人自信地改造。消失的自然导致大多数物种走向灭亡,这场生态危机会危及人本身的生存。以上材料说明(C)

A.生态危机的根源是工业革命

B.环境问题急需得到重视

C.技术进步导致人类过度自信

D.人类应当放弃追求新技术

14.(跨学科 英语、音乐)罗斯福新政时期有一首流行的歌曲这样唱到:“这样的一天总会到来:USA再加上一个S,变成美利坚苏维埃。土地归农民所有,工人是工厂的主人,我们掌握了大权,USA变成USSA(注:USA指的是美国,USSA指的是美国变成了苏维埃政权)。”歌曲反映出当时(C)

A.新政的实施使美国逐渐度过了危机

B.新政从根本上改变了工人农民的处境

C.一些美国人对新政的本质认识不清

D.新政彻底改变了美国的资本主义制度

(二)非选择题

1.(12分)(2022 连云港/跨学科 地理)阅读材料,完成下列问题。

材料一

张骞出使西域路线示意图

——摘自人民教育出版社《中国历史 七年级上册》

材料二

郑和下西洋路线图

——摘自人民教育出版社《中国历史 七年级下册》

材料三 随着国门的洞开,西方资本主义文化汹涌而来,侵蚀、冲刷、撞击、溃决着中华传统文化的堤岸……有些中国人走出国门,到海外学习。鸦片战争以后,留学生日渐增多……20世纪初,伴随着科举制度的废除,出现了出国留学生热。1901年的留日学生为280名,1903年就达到1 242名,1905年增至8 000名。1910年,留美学生达到500多人。

——摘编自王玉德《中华文明史稿》

(1)据材料一,逐条归纳图中的历史信息。(4分)

路途遥远;使命艰巨;过程艰难;西汉时张骞出使西域;从长安出发,经过玉门关等地,到达西域。(任答两点即可,每点2分,共4分)

(2)据材料一、二,指出其反映历史现象的共同之处。结合时代背景,说明二者的共同作用。(4分)

共同之处:政府支持;主动交流;官方组织。(任答一点即可,2分)共同作用:开拓了交通线;促进了中外交流;展现了大国风度。(任答一点即可,2分)

(3)综上所述,概括从古代到近代“走出国门”的变化,并结合所学知识,简述“走出国门”的历史启示。(4分)

变化:由主动到被动;由少数人推动到众多人参与;由官员到民众。(任答一点即可,2分)启示:要坚持对外开放;要符合国家利益;要顺应时代潮流。(任答一点即可,2分)

2.(20分)(2020 北京二模/跨学科 语文)小说是反映社会生活的文学体裁,社会生活也影响着小说的创作。阅读下列材料,回答问题。

材料一 明清以来,江南的商业市镇在数量上迅速增加,市镇人口与商业发展不断滋长繁荣。而江南市镇又是通俗小说刊刻与传播的中心地区,使得明清小说适应了长江流城迅速发展起来的大城市和都市社会的需要,适应了不断发展壮大的市民阶层的需要。另外一个方面便是商人成为小说的读者和传播者,市民的审美趣味成为引导社会文化发展的重要力量,经过宋、元及明初期的长期酝酿,市民文学终于站在了社会文化的前台。以商人为代表的市民阶层对通俗小说的嗜好尤为突出。

——《明清小说兴盛的原因》

材料二 中国近代小说观念发生变革,自鸦片战争以后,西方势力不断入侵,国家和民族危机空前严重,“思变求新”遂成为一股强大的社会思潮。为了挽救民族命运,“小说救国论”“小说新民论”迅速成为小说理论、小说观念的主流话语,许多人接受了这种对小说推崇备至的观念,把他们改良社会,救国新民的抱负寄投于小说当中,小说被赋予了崇高的社会功能,成为促进思想启蒙和改造社会的工具。

——李联军《论影响近代小说观念演变的因素》

材料三

20世纪初欧美小说作品选

书名:《火线:一个步兵班的日记》 作者:(法)巴比塞 时间:1916—1919年 一句话简介:小说中的战场血肉横飞,而后方城市却安逸舒适,对比看似光荣的“义战”,有着深刻的揭露和讽刺 书名:《好兵帅克》 作者:(捷克)雅 哈谢克 时间:1920—1923年 一句话简介:奥匈帝国就是这么亡国的,战争就是如此荒唐和令人作呕

书名:《西线无战事》 作者:(德)雷马克 时间:1928年 一句话简介:它只是试图叙述那样一代人,他们尽管躲过了炮弹,但还是被战争毁掉了 书名:《永别了,武器》 作者:(美)海明威 时间:1929年 一句话简介:一个美国青年演绎的爱情和战争的二重唱,战争的残酷冷漠和纯粹爱情的对比让人格外动容

材料四

新中国小说创作

阶段 前30年(1949—1978) 后40年(1979至今)

代表作品

创作形式 社会主义中国仿照苏联建立起了一整套文学规范,小说创作由此进入一体化时期 随着社会主义市场经济时代的到来,小说的雅俗分化加剧,更加多样化和个人化

主题内容 “红色经典”的题材主要是两大类,一是革命历史题材,一是农村题材,都是20世纪中国发生的改变民族命运的革命运动的形象写照,富有深厚的历史内涵 新世纪小说,不少作品在对历史与现实、城市与乡村、文化与人性的自由书写中保持了较高的思想和艺术水准

——毕光明《新中国小说70年:从一种经典到另一种经典》

(1)根据材料一并结合所学知识,说出明清时期小说繁荣的原因。(4分)

商品经济的发展;市民阶层的壮大;商人成为小说的读者和传播者。(任答两点即可,每点2分,共4分)

(2)根据材料二,概括中国近代小说观念变革的时代背景。说说近代小说观念的核心内容是什么?(6分)

时代背景:国家和民族危机空前严重;“思变求新”成为一股强大的社会思潮;小说被赋予了崇高的社会功能。(任答两点即可,每点2分,共4分)核心内容:挽救民族命运。(2分)

(3)根据材料三,概括20世纪初欧美这几部小说反映的共同主题。结合所学知识,说说这些小说创作的时代背景。(4分)

共同主题:反对战争。(2分)时代背景:第一次世界大战给人民带来了巨大的灾难。(2分)

根据材料四,说说新中国小说创作前30年和后40年发生的变化,并分析其原因。(6分)

■参考答案

(一)选择题

1.C.2.B.3.B 4.B.5.A.6.C.7.C.8.D.9.A.10.C.

11.B.12.A.13. B.14.C.

(二)非选择题

1.(1)信息:路途遥远;使命艰巨;过程艰难;西汉时张骞出使西域:从长安出发,经过玉门关、阳关等地,到达西域。

(2)共同之处:政府支持;主动交流:官方组织。共同作用:开拓了交通线:促进了中外交流:展现了大国风度。

(3)变化:由主动到被动:由少数人推动到众多人参与:由官员到民众。

启示:坚持主动走出国门:要符合国家的需要:要体现时代的要求。

2.(1)明清时期商品经济的发展和市民文化的繁荣

(2)时代背景:中国近代国家和民族危机日益严重。(中国近代逐步沦为半殖民地半封建社会)核心内容:救亡图存(救国新民)

(3)主题:反对战争。时代背景:第一次世界大战给人民带来了巨大的灾难

(4)变化:创作形式由一体化向多样化和个人化发展,主题内容由革命历史题材、农村题材转向历史与现实、城市与乡村、文化与人性的自由书写。(创作形式变得多样化,个人化:题材变得更加广泛)

原因:改革开放。

同课章节目录