16.《驱遣我们的想象》同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 16.《驱遣我们的想象》同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-16 20:27:05 | ||

图片预览

文档简介

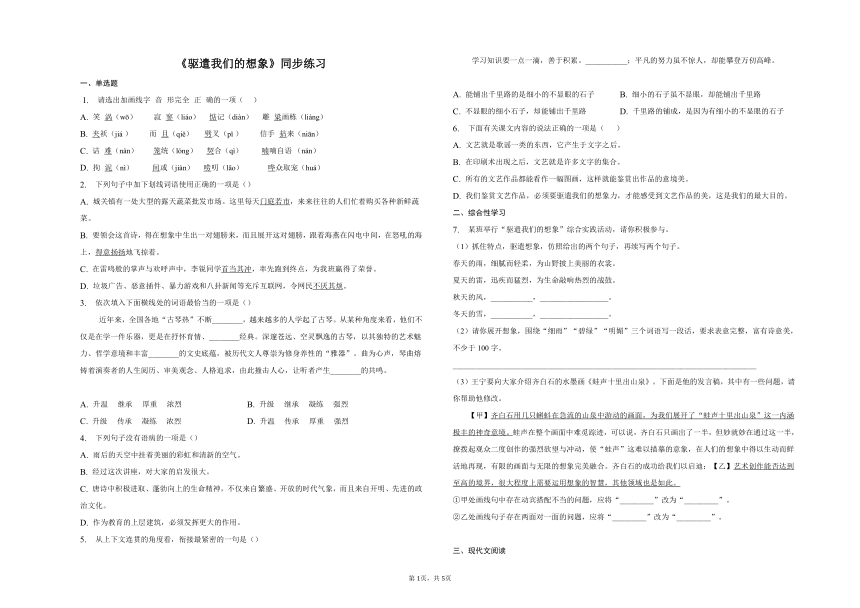

《驱遣我们的想象》同步练习

单选题

1. 请选出加画线字 音 形完全 正 确的一项( )

A. 笑 涡(wō) 寂 寥(liáo) 惦记(diàn) 雕 粱画栋(liáng)

B. 夹袄(jiá ) 而 且(qiě) 劈叉(pǐ ) 信手 拈来(niān)

C. 诘 难(nàn) 笼统(lóng) 契合(qì) 喃喃自语 (nán)

D. 拘 泥(nì) 间或(jiàn) 唠叨(lāo) 哗众取宠(huá)

2. 下列句子中加下划线词语使用正确的一项是()

A. 城关镇有一处大型的露天蔬菜批发市场。这里每天门庭若市,来来往往的人们忙着购买各种新鲜蔬菜。

B. 要领会这首诗,得在想象中生出一对翅膀来,而且展开这对翅膀,跟着海燕在闪电中间,在怒吼的海上,得意扬扬地飞掠着。

C. 在雷鸣般的掌声与欢呼声中,李锐同学首当其冲,率先跑到终点,为我班赢得了荣誉。

D. 垃圾广告、恶意插件、暴力游戏和八卦新闻等充斥互联网,令网民不厌其烦。

3. 依次填入下面横线处的词语最恰当的一项是()

近年来,全国各地“古琴热”不断________,越来越多的人学起了古琴。从某种角度来看,他们不仅是在学一件乐器,更是在抒怀育情、________经典。深邃苍远、空灵飘逸的古琴,以其独特的艺术魅力、哲学意境和丰富________的文史底蕴,被历代文人尊崇为修身养性的“雅器”。曲为心声,琴曲熔铸着演奏者的人生阅历、审美观念、人格追求,由此撞击人心,让听者产生________的共鸣。

A. 升温 继承 厚重 浓烈 B. 升级 继承 凝练 强烈

C. 升级 传承 凝练 浓烈 D. 升温 传承 厚重 强烈

4. 下列句子没有语病的一项是()

A. 雨后的天空中挂着美丽的彩虹和清新的空气。

B. 经过这次讲座,对大家的启发很大。

C. 唐诗中积极进取、蓬勃向上的生命精神,不仅来自繁盛、开放的时代气象,而且来自开明、先进的政治文化。

D. 作为教育的上层建筑,必须发挥更大的作用。

5. 从上下文连贯的角度看,衔接最紧密的一句是()

学习知识要一点一滴,善于积累。___________;平凡的努力虽不惊人,却能攀登万仞高峰。

A. 能铺出千里路的是细小的不显眼的石子 B. 细小的石子虽不显眼,却能铺出千里路

C. 不显眼的细小石子,却能铺出千里路 D. 千里路的铺成,是因为有细小的不显眼的石子

6. 下面有关课文内容的说法正确的一项是( )

A. 文艺就是歌谣一类的东西,它产生于文字之后。

B. 在印刷术出现之后,文艺就是许多文字的集合。

C. 所有的文艺作品都能看作一幅图画,这样就能鉴赏出作品的意境美。

D. 我们鉴赏文艺作品,必须要驱遣我们的想象力,才能感受到文艺作品的美,这是我们的最大目的。

二、综合性学习

7. 某班举行“驱遣我们的想象”综合实践活动,请你积极参与。

(1)抓住特点,驱遣想象,仿照给出的两个句子,再续写两个句子。

春天的雨,细腻而轻柔,为山野披上美丽的衣裳。

夏天的雷,迅疾而猛烈,为生命敲响热烈的战鼓。

秋天的风,___________,__________________。

冬天的雪,___________,__________________。

(2)请你展开想象,围绕“细雨”“碧绿”“明媚”三个词语写一段话,要求表意完整,富有诗意美,不少于100字。

________________________________________________________________________________

(3)王宁要向大家介绍齐白石的水墨画《蛙声十里出山泉》。下面是他的发言稿,其中有一些问题,请你帮助他修改。

【甲】齐白石用几只蝌蚪在急流的山泉中游动的画面,为我们展开了“蛙声十里出山泉”这一内涵极丰的神奇意境。蛙声在整个画面中难觅踪迹,可以说,齐白石只画出了一半,但妙就妙在通过这一半,撩拨起观众二度创作的强烈欲望与冲动,使“蛙声”这难以描摹的意象,在人们的想象中得以生动而鲜活地再现,有限的画面与无限的想象完美融合。齐白石的成功给我们以启迪:【乙】艺术创作能否达到至高的境界,很大程度上需要运用想象的智慧,其他领域也是如此。

①甲处画线句中存在动宾搭配不当的问题,应将“_________”改为“_________”。

②乙处画线句子存在两面对一面的问题,应将“_________”改为“_________”。

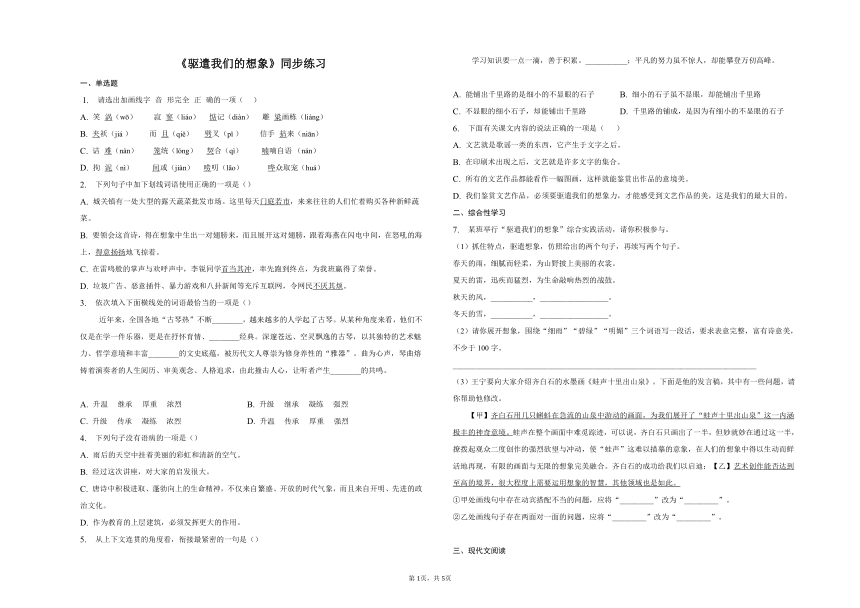

三、现代文阅读

8. 【课文重读】

驱遣我们的想象

叶圣陶

①文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相契合。

②先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。他把这些所见所感写出来,不作抽象的分析,而作具体的描写,不作刻板的记载,而作想象的安排。他想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③现在就读者的方面说,读者看到的是写在纸面或者印在纸面的文字,但是看到文字并不是他们的目的。他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④如果不识文字,那自然不必说了。即使识了文字,如果仅能按照字面解释,也接触不到作者的所见所感。王维的一首诗中有这样两句:“大漠孤烟直,长河落日圆”,大家认为是佳句。如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有么意思呢?或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗?假使起了风,烟不就曲折了吗?落日固然是圆的,难道朝阳就不圆吗?这样地提问,似乎是在研究,在考察,可是也领会不到这两句诗的意思。要领会这两句诗,得睁开眼睛来看。看到的只是十个文字呀。不错,我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画。这幅图画简单得很,景物只选四样,大漠、长河、孤烟、落日,传出北方旷远荒凉的印象。给“孤烟”加上个“直”字,见得没有一丝的风,当然也没有风声,于是更来了个静寂的印象。给“落日”加上个“圆”字,并不是说唯有“落日”才“圆”,而是说“落日”挂在地平线上的时候才见得“圆”。圆圆的一轮“落日”不声不响地衬托在“长河”的背后,这就是多么静寂的境界啊!一个“直”,一个“圆”,在图画方面说起来,都是简单的线条,和那旷远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致。

⑤像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物旷远、荒凉、静寂,使人怅然凝望。现在读到这两句,领会着作者的意境,宛如听一个朋友说着自己也正要说的话,这是一种愉快。读者也许不曾到过北方,不知道北方的景物是怎样的。现在读到这两句,领会着作者的意境,想象中的眼界就因而扩大了,并且想想这意境多美,这也是一种愉快。假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

⑥我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。

(选自课文,有删改)

(1) 最适合做本文论点的一项是( )

A. 文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。

B. 鉴赏文艺作品,必须驱遣我们的想象,才能通过文字进入到作品的意境中,接受美感的经验,得到人生的受用。

C. 按照字面解释,就难以接触作者的所见所感。

D. 理性分析并驱遭想象,才能接触作者的意境。

(2) 下列说法正确的一项是( )

A. 文章先论述作者、读者及文字之间的关系,再以诗歌为例,深入浅出地阐述欣赏文艺作品的方法,最后得出结论。

B. “长河落日圆”的“圆”用得不恰当,这样落日和朝阳并没什么不同,意境缺少独特性。

C. 作者要多观察、思考,将感情寄寓在文章中,而读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合。

D. 作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感。

(3) 第④⑤段关于“大漠孤烟直,长河落日圆”的赏析的论证,分析错误的一项是( )

A.如果就大漠上炊烟的来由、风吹烟会曲折、落日圆的本来的样子来研究、考察,就不能领会诗意了。这是反面论证。

B.如果想象大漠、长河、孤烟、落日所构成的北方特有的旷远荒凉而静寂的画面,就能领会诗歌的意境。这是正面论证。

C.读者不曾到北方,却能由这两句诗想象大漠的旷远、荒凉而静寂之美,这样扩大了眼界,获得了审美愉悦。这是举例论证。

D.文章主要运用举例论证和反面论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用。

9. 材料一:前不久,在中华书局《说文解字教本》一书的出版研讨会上,几名小学生有模有样“训字”的过程,令人印象深刻:从“书”字的结构,会意该字以笔言事的含义;从“王”字三横一竖的笔画构成,把握中华文明讲究天地人贯通的特质。孩子们在适当的引导下,从造字之理开启学习之旅,原本一个个抽象的汉字符号,变成了包罗万象的百科故事。这种方法,对于汉字乃至语文学习都是一种启发。

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”,中华优秀传统文化典籍浩如烟海,打好根基就显得尤为重要。作为音形义统一的符号系统,汉字里藏着绵延不绝的中华文明的密码,是每个中国人学习的起点。在时间长河中,汉字既保持了相对稳定的字理结构,音形义又因时而变。追本溯源,让今天的孩子了解每个汉字的“前世今生”,要有一颗静待花开的平常心,积于跬步,至于千里。同时,需要优秀的启蒙读物,依赖专业的教师指导。

应该看到,近年来,中华优秀传统文化教育不断完善,反映在语文学习中,则是越来越注重夯实文字根基。比如,教育部出台的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》就指出,小学低年级,认识常用汉字,学习独立识字,初步感受汉字的形体美。小学高年级,则要熟练书写正楷字,理解汉字的文化含义,体会汉字优美的结构艺术。初中阶段,要临摹名家书法,体会书法的美感与意境。相应地,各地也在积极探索与之适应的课程和各类读物。

(节选自智春丽《追本溯源,传承汉字之美》/《人民日报》2021年1月12日,有删改)

材料二:汉字是形音义融合的文化生命体,一笔一画中跃动着中华文化的灵魂。汉字大美,它从李白、杜甫、白居易、苏轼的笔下倾泻而出,在时光中流转淬炼,夯实了传统文化的根基。品读那些流传千古的诗词歌赋,一字一词一句,无不潜藏着玄妙的文化密码。认真推敲这些字句,就如同推开了一扇扇神奇之门,通往气象万千的艺术世界,氤氲着无穷的文化韵味。

汉语在交流和认知的功能之外,也承载着审美功能,字音无疑是这个文化生命体的重要组成部分。整理和修改汉字读音,需要统筹考虑各方面因素审慎而行,以科学、严谨的态度,呵护汉字之美。

(节选自辛识平《以敬畏之心呵护汉字之美》/“新华网”,有删改)

材料三:汉字是这个星球上最复杂的语言符号之一,其语感、节奏、指向,包括音调的高低变化和长短轻重,都代表不同的含义。我们的警句名言、书法挂件,这些精练的文字,以音乐般的节奏进入生活的各个角落,它不仅是美,也是文化,它已经成了人们的生命元素和生活个性的展示。要把握汉字的韵律、节奏、指向,没有血脉里的基因,没有数十年的浸润,根本写不出汉语言的味道。

中国历代文人对母语的创新比比皆是,唐诗写乏了出现宋词,宋词写到尽头出现元曲。几千年来,中国朝代更迭,但是中国的人文精神却从未改变,并随时间推移愈发顽强。中国文人独立的个性和品质经过几千年的锤炼,深入骨髓,成为基因。“不受嗟来之食”“不为五斗米折腰”这些品质,需付出生命方能得以彰显:即便饿死也不受嗟辱,即便杀头也不折——这是真正的文人品质和独立人格。

(节选自赵伟《坚守母语的尊严》/《文艺报》,有删改)

(1) 根据以上材料,下列理解和判断,不正确的一项是()

A. 作为初中生,要临摹名家书法,体会书法的美感与意境。

B. 只要经过数十年的浸润,就可以写出汉语言的味道。

C. 汉语同时兼有交流、认知和审美的功能。

D. 作为音形义统一的符号系统,汉字里藏着绵延不绝的中华文明的密码,是每个中国人学习的起点。

(2) 阅读以上材料,完成下面题目。

(1)“汉字大美,它从李白、杜甫、白屠易、苏轼的笔下倾泻而出”,例如“庭下如积水空明”这句就出自________的笔下,这位著名的文学家号________居士。

(2)“要临摹名家书法,体会书法的美感与意境。”例如________(人名)的书法作品《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”,他也有着“________”之称。

(3) 材料三第2段主要运用了什么论证方法?请具体分析其作用。

_______________________________________________________________________________________________________________________

(4) 请根据上述三则材料,说说如何坚守母语的尊严,呵护和传承汉字之美。

_____________________________________________________________________________________________________________

答案和解析

1.【答案】B

【解析】

【分析】

此题考查学生辨析字音和字形的能力。要做到正确地读写词语,首先应注意从汉字的音、形、义三方面入手,读准字音,辨明字形,弄清字义;其次要适当拓宽阅读面,多积累词语,丰富自己的词汇量。这样在读写的过程中就可以避免读错写错了。

【解答】

A“雕粱画栋”应为“雕梁画栋”。故A不正确。

B字音字形完全正确。

C“笼”应读“lǒng”。故C不正确。

D“泥”应读“nì”。故D不正确。

故选B。

2.【答案】B

【解析】本题考查正确使用词语的能力。B项,使用正确,“得意扬扬”形容得意的样子。A项,对象误用,“门庭若市”指门口和庭院里热闹得像市场一样,形容交际来往的人很多。这里用来形容市场不正确。C项,望文生义,“首当其冲”指最先受到攻击或遭遇灾难。D项,望文生义,“不厌其烦”指不嫌烦琐,很有耐心。

3.【答案】D

【解析】“升温”比喻事物发展程度加深或提高。“升级”指从较低的等级或班级升到较高的等级或班级。结合第一空前面的“古琴热”和后面的“越来越多的人学起了古琴”可知,第一空应填“升温”。“继承”泛指把前人的作风、文化、知识等接受过来。“传承”指传授和继承。经典是用来传承的,故第二空应填“传承”。“厚重”指丰厚。“凝练”形容(文字)紧凑简练。结合第三空后的“文史底蕴”一词可知,第三空应填“厚重”。“强烈”指鲜明的;程度很高的。“浓烈”指浓重强烈。结合第四空后的“共鸣”一词可知,第四空应填“强烈”故答案选D。

4.【答案】C

【解析】本题考查辨析病句的能力。A项,搭配不当,删去“和清新的空气”。B项,成分残缺,应删去“经过”或“对”。D项,语序不当,“教育”与“上层建筑”应调换位置。

5.【答案】B

【解析】本题考查语言表达应用之句子选用的能力。所选答案要和下文中“……虽不……却能……”的句式相同,且形成对应关系。

6.【答案】B

【解析】

【试题解析】

【分析】

本题考查学生把握文本内容的能力。解答此类题时,阅读一定要细致,要回到原文中逐句比较。依据文意,力求明辨各选项表述的正误。特别要注意其中的细枝末节的毛病,例如事件的前后倒置、内容上的归纳不完整、中心概括上的无中生有、片面遗漏、强拉硬连、任意拔高等等。

【解答】

A.文艺产生于文字之前。故A错误。

B.正确。

C.并不是所有的文艺作品都能看作一幅图画。故C错误。

D.我们的最大目的是“接受美感的经验,得到人生的受用”。故D错误。

故选B。

7.【答案】(1)【示例】凉爽而惬意 为落叶送去亲切的问候 慈祥而温厚 为庄稼带来多情的呵护

(2)【示例】雨天的黄昏更富有诗意。蒙蒙细雨,如烟如雾,飘飘洒洒,染绿了草,碧绿了树。几只紫燕在雨丝中穿来穿去,撒下一串绿色的音符。村头谁家篱墙上三两枝性急的杏花,已经灼灼地挑开雨幕,明媚而清新,使人想起“杏花消息雨声中”的意境来。

(3)①展开 展示 ②能否 要

【解析】(1)本题考查语言表达应用之仿写句子的能力。根据例句“细腻而轻柔,为山野披上美丽的衣裳”“迅疾而猛烈,为生命敲响热烈的战鼓”可知,格式是“……而……(特点),给(或:为)……(对象)……(动作)……的……”,要求内容合理,句式相似,修辞手法恰当,语意贯通即可。

(2)本题考查语言表达的能力。要用上“细雨”“碧绿”“明媚”这三个词语,并且表意完整,有诗意美,要达到字数要求。

(3)本题考查辨析并修改病句的能力。甲处句子存在动宾搭配不当的问题,可将“展开”改为“展示”。乙处句子存在两面对一面的问题,可将“能否”改为“要”。

8.【答案】【小题1】B

【小题2】A

【小题3】D

【解析】1. 本题考查文章中心论点的提炼。论点是作者所持的观点,它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。论点的提取方法有多种:多数议论文的题目就是论点;在文章的开头;在文章中间;在文章结尾。另外还要注意,论点的表述往往是一个判断句,是明确表明观点态度的句子

这个文段,是围绕“驱遣我们的想象”来论证的,结论是第⑥段,即中心论点:“我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。”可概括为B项的说法。ACD只是文中的某一方面的观点或论断。

故选B。

2. 本题考查文章内容的理解。要求学生通读全文,联系上下文来理解。根据题目要求,找到相关段落,筛选有用信息,联系上下文进行归纳概括。

A.正确。

B.有误,“长河落日圆”的“圆”用得非常恰当,与全诗构成通体的一致;因此该项说法错误。

C.有误,原文最后一段中“读者不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验”,因此“读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合”是错误的。

D.有误,第②段中“先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起”,因此“作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感”是错误的。

故选A。

3. 本题考查学生对论证方法及其作用的理解能力。论证方法的作用联系全文的中心论点和本论证方法所在文段中的分论点来说明论证方法的作用,即说明了什么问题,论证了什么观点。

ABC正确。

D有误,文章主要运用举例论证和正反论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用,并非“反面论证”。

故选D。

9.【答案】【小题1】B

【小题2】

(1)苏轼 东坡

(2)王羲之 书圣

【小题3】主要运用了举例论证;举了“唐诗写乏了出现宋词,宋词写到尽头出现元曲”的例子,具体有力地论证了“中国历代文人对母语的创新比比皆是”的观点,使论证更有说服力[或:举了“不受嗟来之食”“不为五斗米折腰”的两个例子,论证了“中国文人独立的个性和品质经过几千年的锤炼,深入骨髓,成为基因”的观点,使论证更有说服力]。

【小题4】示例:①打好汉字根基,学习独立识字,理解汉字的文化含义,体会汉字优美的结构艺术,体会书法的美感与意境。②整理和修改汉字读音,需要统筹考虑各方面因素审慎而行,以科学、严谨的态度,呵护汉字之美。③热爱汉语,学习其中真正的文人品质和独立人格。

【解析】1. 材料三中说的是“没有数十年的浸润,根本写不出汉语言的味道”,B项说法过于绝对。

2. 略

3. 略

4. 略

第1页,共1页

单选题

1. 请选出加画线字 音 形完全 正 确的一项( )

A. 笑 涡(wō) 寂 寥(liáo) 惦记(diàn) 雕 粱画栋(liáng)

B. 夹袄(jiá ) 而 且(qiě) 劈叉(pǐ ) 信手 拈来(niān)

C. 诘 难(nàn) 笼统(lóng) 契合(qì) 喃喃自语 (nán)

D. 拘 泥(nì) 间或(jiàn) 唠叨(lāo) 哗众取宠(huá)

2. 下列句子中加下划线词语使用正确的一项是()

A. 城关镇有一处大型的露天蔬菜批发市场。这里每天门庭若市,来来往往的人们忙着购买各种新鲜蔬菜。

B. 要领会这首诗,得在想象中生出一对翅膀来,而且展开这对翅膀,跟着海燕在闪电中间,在怒吼的海上,得意扬扬地飞掠着。

C. 在雷鸣般的掌声与欢呼声中,李锐同学首当其冲,率先跑到终点,为我班赢得了荣誉。

D. 垃圾广告、恶意插件、暴力游戏和八卦新闻等充斥互联网,令网民不厌其烦。

3. 依次填入下面横线处的词语最恰当的一项是()

近年来,全国各地“古琴热”不断________,越来越多的人学起了古琴。从某种角度来看,他们不仅是在学一件乐器,更是在抒怀育情、________经典。深邃苍远、空灵飘逸的古琴,以其独特的艺术魅力、哲学意境和丰富________的文史底蕴,被历代文人尊崇为修身养性的“雅器”。曲为心声,琴曲熔铸着演奏者的人生阅历、审美观念、人格追求,由此撞击人心,让听者产生________的共鸣。

A. 升温 继承 厚重 浓烈 B. 升级 继承 凝练 强烈

C. 升级 传承 凝练 浓烈 D. 升温 传承 厚重 强烈

4. 下列句子没有语病的一项是()

A. 雨后的天空中挂着美丽的彩虹和清新的空气。

B. 经过这次讲座,对大家的启发很大。

C. 唐诗中积极进取、蓬勃向上的生命精神,不仅来自繁盛、开放的时代气象,而且来自开明、先进的政治文化。

D. 作为教育的上层建筑,必须发挥更大的作用。

5. 从上下文连贯的角度看,衔接最紧密的一句是()

学习知识要一点一滴,善于积累。___________;平凡的努力虽不惊人,却能攀登万仞高峰。

A. 能铺出千里路的是细小的不显眼的石子 B. 细小的石子虽不显眼,却能铺出千里路

C. 不显眼的细小石子,却能铺出千里路 D. 千里路的铺成,是因为有细小的不显眼的石子

6. 下面有关课文内容的说法正确的一项是( )

A. 文艺就是歌谣一类的东西,它产生于文字之后。

B. 在印刷术出现之后,文艺就是许多文字的集合。

C. 所有的文艺作品都能看作一幅图画,这样就能鉴赏出作品的意境美。

D. 我们鉴赏文艺作品,必须要驱遣我们的想象力,才能感受到文艺作品的美,这是我们的最大目的。

二、综合性学习

7. 某班举行“驱遣我们的想象”综合实践活动,请你积极参与。

(1)抓住特点,驱遣想象,仿照给出的两个句子,再续写两个句子。

春天的雨,细腻而轻柔,为山野披上美丽的衣裳。

夏天的雷,迅疾而猛烈,为生命敲响热烈的战鼓。

秋天的风,___________,__________________。

冬天的雪,___________,__________________。

(2)请你展开想象,围绕“细雨”“碧绿”“明媚”三个词语写一段话,要求表意完整,富有诗意美,不少于100字。

________________________________________________________________________________

(3)王宁要向大家介绍齐白石的水墨画《蛙声十里出山泉》。下面是他的发言稿,其中有一些问题,请你帮助他修改。

【甲】齐白石用几只蝌蚪在急流的山泉中游动的画面,为我们展开了“蛙声十里出山泉”这一内涵极丰的神奇意境。蛙声在整个画面中难觅踪迹,可以说,齐白石只画出了一半,但妙就妙在通过这一半,撩拨起观众二度创作的强烈欲望与冲动,使“蛙声”这难以描摹的意象,在人们的想象中得以生动而鲜活地再现,有限的画面与无限的想象完美融合。齐白石的成功给我们以启迪:【乙】艺术创作能否达到至高的境界,很大程度上需要运用想象的智慧,其他领域也是如此。

①甲处画线句中存在动宾搭配不当的问题,应将“_________”改为“_________”。

②乙处画线句子存在两面对一面的问题,应将“_________”改为“_________”。

三、现代文阅读

8. 【课文重读】

驱遣我们的想象

叶圣陶

①文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相契合。

②先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。他把这些所见所感写出来,不作抽象的分析,而作具体的描写,不作刻板的记载,而作想象的安排。他想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③现在就读者的方面说,读者看到的是写在纸面或者印在纸面的文字,但是看到文字并不是他们的目的。他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④如果不识文字,那自然不必说了。即使识了文字,如果仅能按照字面解释,也接触不到作者的所见所感。王维的一首诗中有这样两句:“大漠孤烟直,长河落日圆”,大家认为是佳句。如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有么意思呢?或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗?假使起了风,烟不就曲折了吗?落日固然是圆的,难道朝阳就不圆吗?这样地提问,似乎是在研究,在考察,可是也领会不到这两句诗的意思。要领会这两句诗,得睁开眼睛来看。看到的只是十个文字呀。不错,我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画。这幅图画简单得很,景物只选四样,大漠、长河、孤烟、落日,传出北方旷远荒凉的印象。给“孤烟”加上个“直”字,见得没有一丝的风,当然也没有风声,于是更来了个静寂的印象。给“落日”加上个“圆”字,并不是说唯有“落日”才“圆”,而是说“落日”挂在地平线上的时候才见得“圆”。圆圆的一轮“落日”不声不响地衬托在“长河”的背后,这就是多么静寂的境界啊!一个“直”,一个“圆”,在图画方面说起来,都是简单的线条,和那旷远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致。

⑤像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物旷远、荒凉、静寂,使人怅然凝望。现在读到这两句,领会着作者的意境,宛如听一个朋友说着自己也正要说的话,这是一种愉快。读者也许不曾到过北方,不知道北方的景物是怎样的。现在读到这两句,领会着作者的意境,想象中的眼界就因而扩大了,并且想想这意境多美,这也是一种愉快。假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

⑥我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。

(选自课文,有删改)

(1) 最适合做本文论点的一项是( )

A. 文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。

B. 鉴赏文艺作品,必须驱遣我们的想象,才能通过文字进入到作品的意境中,接受美感的经验,得到人生的受用。

C. 按照字面解释,就难以接触作者的所见所感。

D. 理性分析并驱遭想象,才能接触作者的意境。

(2) 下列说法正确的一项是( )

A. 文章先论述作者、读者及文字之间的关系,再以诗歌为例,深入浅出地阐述欣赏文艺作品的方法,最后得出结论。

B. “长河落日圆”的“圆”用得不恰当,这样落日和朝阳并没什么不同,意境缺少独特性。

C. 作者要多观察、思考,将感情寄寓在文章中,而读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合。

D. 作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感。

(3) 第④⑤段关于“大漠孤烟直,长河落日圆”的赏析的论证,分析错误的一项是( )

A.如果就大漠上炊烟的来由、风吹烟会曲折、落日圆的本来的样子来研究、考察,就不能领会诗意了。这是反面论证。

B.如果想象大漠、长河、孤烟、落日所构成的北方特有的旷远荒凉而静寂的画面,就能领会诗歌的意境。这是正面论证。

C.读者不曾到北方,却能由这两句诗想象大漠的旷远、荒凉而静寂之美,这样扩大了眼界,获得了审美愉悦。这是举例论证。

D.文章主要运用举例论证和反面论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用。

9. 材料一:前不久,在中华书局《说文解字教本》一书的出版研讨会上,几名小学生有模有样“训字”的过程,令人印象深刻:从“书”字的结构,会意该字以笔言事的含义;从“王”字三横一竖的笔画构成,把握中华文明讲究天地人贯通的特质。孩子们在适当的引导下,从造字之理开启学习之旅,原本一个个抽象的汉字符号,变成了包罗万象的百科故事。这种方法,对于汉字乃至语文学习都是一种启发。

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”,中华优秀传统文化典籍浩如烟海,打好根基就显得尤为重要。作为音形义统一的符号系统,汉字里藏着绵延不绝的中华文明的密码,是每个中国人学习的起点。在时间长河中,汉字既保持了相对稳定的字理结构,音形义又因时而变。追本溯源,让今天的孩子了解每个汉字的“前世今生”,要有一颗静待花开的平常心,积于跬步,至于千里。同时,需要优秀的启蒙读物,依赖专业的教师指导。

应该看到,近年来,中华优秀传统文化教育不断完善,反映在语文学习中,则是越来越注重夯实文字根基。比如,教育部出台的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》就指出,小学低年级,认识常用汉字,学习独立识字,初步感受汉字的形体美。小学高年级,则要熟练书写正楷字,理解汉字的文化含义,体会汉字优美的结构艺术。初中阶段,要临摹名家书法,体会书法的美感与意境。相应地,各地也在积极探索与之适应的课程和各类读物。

(节选自智春丽《追本溯源,传承汉字之美》/《人民日报》2021年1月12日,有删改)

材料二:汉字是形音义融合的文化生命体,一笔一画中跃动着中华文化的灵魂。汉字大美,它从李白、杜甫、白居易、苏轼的笔下倾泻而出,在时光中流转淬炼,夯实了传统文化的根基。品读那些流传千古的诗词歌赋,一字一词一句,无不潜藏着玄妙的文化密码。认真推敲这些字句,就如同推开了一扇扇神奇之门,通往气象万千的艺术世界,氤氲着无穷的文化韵味。

汉语在交流和认知的功能之外,也承载着审美功能,字音无疑是这个文化生命体的重要组成部分。整理和修改汉字读音,需要统筹考虑各方面因素审慎而行,以科学、严谨的态度,呵护汉字之美。

(节选自辛识平《以敬畏之心呵护汉字之美》/“新华网”,有删改)

材料三:汉字是这个星球上最复杂的语言符号之一,其语感、节奏、指向,包括音调的高低变化和长短轻重,都代表不同的含义。我们的警句名言、书法挂件,这些精练的文字,以音乐般的节奏进入生活的各个角落,它不仅是美,也是文化,它已经成了人们的生命元素和生活个性的展示。要把握汉字的韵律、节奏、指向,没有血脉里的基因,没有数十年的浸润,根本写不出汉语言的味道。

中国历代文人对母语的创新比比皆是,唐诗写乏了出现宋词,宋词写到尽头出现元曲。几千年来,中国朝代更迭,但是中国的人文精神却从未改变,并随时间推移愈发顽强。中国文人独立的个性和品质经过几千年的锤炼,深入骨髓,成为基因。“不受嗟来之食”“不为五斗米折腰”这些品质,需付出生命方能得以彰显:即便饿死也不受嗟辱,即便杀头也不折——这是真正的文人品质和独立人格。

(节选自赵伟《坚守母语的尊严》/《文艺报》,有删改)

(1) 根据以上材料,下列理解和判断,不正确的一项是()

A. 作为初中生,要临摹名家书法,体会书法的美感与意境。

B. 只要经过数十年的浸润,就可以写出汉语言的味道。

C. 汉语同时兼有交流、认知和审美的功能。

D. 作为音形义统一的符号系统,汉字里藏着绵延不绝的中华文明的密码,是每个中国人学习的起点。

(2) 阅读以上材料,完成下面题目。

(1)“汉字大美,它从李白、杜甫、白屠易、苏轼的笔下倾泻而出”,例如“庭下如积水空明”这句就出自________的笔下,这位著名的文学家号________居士。

(2)“要临摹名家书法,体会书法的美感与意境。”例如________(人名)的书法作品《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”,他也有着“________”之称。

(3) 材料三第2段主要运用了什么论证方法?请具体分析其作用。

_______________________________________________________________________________________________________________________

(4) 请根据上述三则材料,说说如何坚守母语的尊严,呵护和传承汉字之美。

_____________________________________________________________________________________________________________

答案和解析

1.【答案】B

【解析】

【分析】

此题考查学生辨析字音和字形的能力。要做到正确地读写词语,首先应注意从汉字的音、形、义三方面入手,读准字音,辨明字形,弄清字义;其次要适当拓宽阅读面,多积累词语,丰富自己的词汇量。这样在读写的过程中就可以避免读错写错了。

【解答】

A“雕粱画栋”应为“雕梁画栋”。故A不正确。

B字音字形完全正确。

C“笼”应读“lǒng”。故C不正确。

D“泥”应读“nì”。故D不正确。

故选B。

2.【答案】B

【解析】本题考查正确使用词语的能力。B项,使用正确,“得意扬扬”形容得意的样子。A项,对象误用,“门庭若市”指门口和庭院里热闹得像市场一样,形容交际来往的人很多。这里用来形容市场不正确。C项,望文生义,“首当其冲”指最先受到攻击或遭遇灾难。D项,望文生义,“不厌其烦”指不嫌烦琐,很有耐心。

3.【答案】D

【解析】“升温”比喻事物发展程度加深或提高。“升级”指从较低的等级或班级升到较高的等级或班级。结合第一空前面的“古琴热”和后面的“越来越多的人学起了古琴”可知,第一空应填“升温”。“继承”泛指把前人的作风、文化、知识等接受过来。“传承”指传授和继承。经典是用来传承的,故第二空应填“传承”。“厚重”指丰厚。“凝练”形容(文字)紧凑简练。结合第三空后的“文史底蕴”一词可知,第三空应填“厚重”。“强烈”指鲜明的;程度很高的。“浓烈”指浓重强烈。结合第四空后的“共鸣”一词可知,第四空应填“强烈”故答案选D。

4.【答案】C

【解析】本题考查辨析病句的能力。A项,搭配不当,删去“和清新的空气”。B项,成分残缺,应删去“经过”或“对”。D项,语序不当,“教育”与“上层建筑”应调换位置。

5.【答案】B

【解析】本题考查语言表达应用之句子选用的能力。所选答案要和下文中“……虽不……却能……”的句式相同,且形成对应关系。

6.【答案】B

【解析】

【试题解析】

【分析】

本题考查学生把握文本内容的能力。解答此类题时,阅读一定要细致,要回到原文中逐句比较。依据文意,力求明辨各选项表述的正误。特别要注意其中的细枝末节的毛病,例如事件的前后倒置、内容上的归纳不完整、中心概括上的无中生有、片面遗漏、强拉硬连、任意拔高等等。

【解答】

A.文艺产生于文字之前。故A错误。

B.正确。

C.并不是所有的文艺作品都能看作一幅图画。故C错误。

D.我们的最大目的是“接受美感的经验,得到人生的受用”。故D错误。

故选B。

7.【答案】(1)【示例】凉爽而惬意 为落叶送去亲切的问候 慈祥而温厚 为庄稼带来多情的呵护

(2)【示例】雨天的黄昏更富有诗意。蒙蒙细雨,如烟如雾,飘飘洒洒,染绿了草,碧绿了树。几只紫燕在雨丝中穿来穿去,撒下一串绿色的音符。村头谁家篱墙上三两枝性急的杏花,已经灼灼地挑开雨幕,明媚而清新,使人想起“杏花消息雨声中”的意境来。

(3)①展开 展示 ②能否 要

【解析】(1)本题考查语言表达应用之仿写句子的能力。根据例句“细腻而轻柔,为山野披上美丽的衣裳”“迅疾而猛烈,为生命敲响热烈的战鼓”可知,格式是“……而……(特点),给(或:为)……(对象)……(动作)……的……”,要求内容合理,句式相似,修辞手法恰当,语意贯通即可。

(2)本题考查语言表达的能力。要用上“细雨”“碧绿”“明媚”这三个词语,并且表意完整,有诗意美,要达到字数要求。

(3)本题考查辨析并修改病句的能力。甲处句子存在动宾搭配不当的问题,可将“展开”改为“展示”。乙处句子存在两面对一面的问题,可将“能否”改为“要”。

8.【答案】【小题1】B

【小题2】A

【小题3】D

【解析】1. 本题考查文章中心论点的提炼。论点是作者所持的观点,它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。论点的提取方法有多种:多数议论文的题目就是论点;在文章的开头;在文章中间;在文章结尾。另外还要注意,论点的表述往往是一个判断句,是明确表明观点态度的句子

这个文段,是围绕“驱遣我们的想象”来论证的,结论是第⑥段,即中心论点:“我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。”可概括为B项的说法。ACD只是文中的某一方面的观点或论断。

故选B。

2. 本题考查文章内容的理解。要求学生通读全文,联系上下文来理解。根据题目要求,找到相关段落,筛选有用信息,联系上下文进行归纳概括。

A.正确。

B.有误,“长河落日圆”的“圆”用得非常恰当,与全诗构成通体的一致;因此该项说法错误。

C.有误,原文最后一段中“读者不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验”,因此“读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合”是错误的。

D.有误,第②段中“先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起”,因此“作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感”是错误的。

故选A。

3. 本题考查学生对论证方法及其作用的理解能力。论证方法的作用联系全文的中心论点和本论证方法所在文段中的分论点来说明论证方法的作用,即说明了什么问题,论证了什么观点。

ABC正确。

D有误,文章主要运用举例论证和正反论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用,并非“反面论证”。

故选D。

9.【答案】【小题1】B

【小题2】

(1)苏轼 东坡

(2)王羲之 书圣

【小题3】主要运用了举例论证;举了“唐诗写乏了出现宋词,宋词写到尽头出现元曲”的例子,具体有力地论证了“中国历代文人对母语的创新比比皆是”的观点,使论证更有说服力[或:举了“不受嗟来之食”“不为五斗米折腰”的两个例子,论证了“中国文人独立的个性和品质经过几千年的锤炼,深入骨髓,成为基因”的观点,使论证更有说服力]。

【小题4】示例:①打好汉字根基,学习独立识字,理解汉字的文化含义,体会汉字优美的结构艺术,体会书法的美感与意境。②整理和修改汉字读音,需要统筹考虑各方面因素审慎而行,以科学、严谨的态度,呵护汉字之美。③热爱汉语,学习其中真正的文人品质和独立人格。

【解析】1. 材料三中说的是“没有数十年的浸润,根本写不出汉语言的味道”,B项说法过于绝对。

2. 略

3. 略

4. 略

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读