4.《窦娥冤》 课件(共44张PPT)部编版高中语文必修下册第二单元

文档属性

| 名称 | 4.《窦娥冤》 课件(共44张PPT)部编版高中语文必修下册第二单元 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 77.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

【元】 关汉卿

学习活动

学习活动一:谁解窦娥女 — 赏形象

学习活动二:谁解窦娥冤 — 挖根源

学习活动三:谁解窦娥剧 — 析价值

学习活动四:曲尽人情,字字本色 — 品曲词

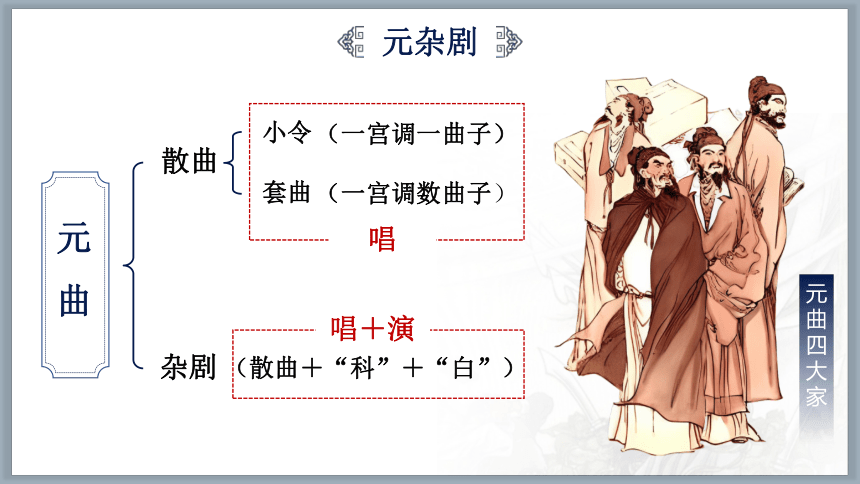

元杂剧

元杂剧:我国元代兴起的一种将歌曲、宾白、舞蹈诸要素结合起来的戏曲形式,它有自身的的特点和较严格的体制 ,并形成了韵散结合的、结构完整的文学剧本。

元杂剧内容主要以揭露社会黑暗,反映民生疾苦为主,创作上现实主义与浪漫主义相结合,主线明确,人物鲜明。

元杂剧

元

曲

散曲

杂剧

(一宫调数曲子)

套曲

小令

(一宫调一曲子)

(散曲+“科”+“白”)

唱

唱+演

元曲四大家

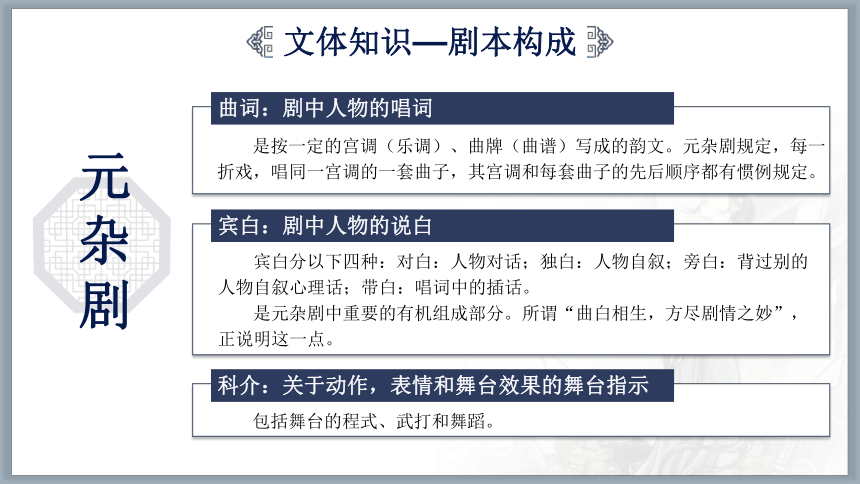

文体知识—剧本构成

元杂剧

是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。

曲词:剧中人物的唱词

宾白分以下四种:对白:人物对话;独白:人物自叙;旁白:背过别的人物自叙心理话;带白:唱词中的插话。

是元杂剧中重要的有机组成部分。所谓“曲白相生,方尽剧情之妙”,正说明这一点。

宾白:剧中人物的说白

包括舞台的程式、武打和舞蹈。

科介:关于动作,表情和舞台效果的舞台指示

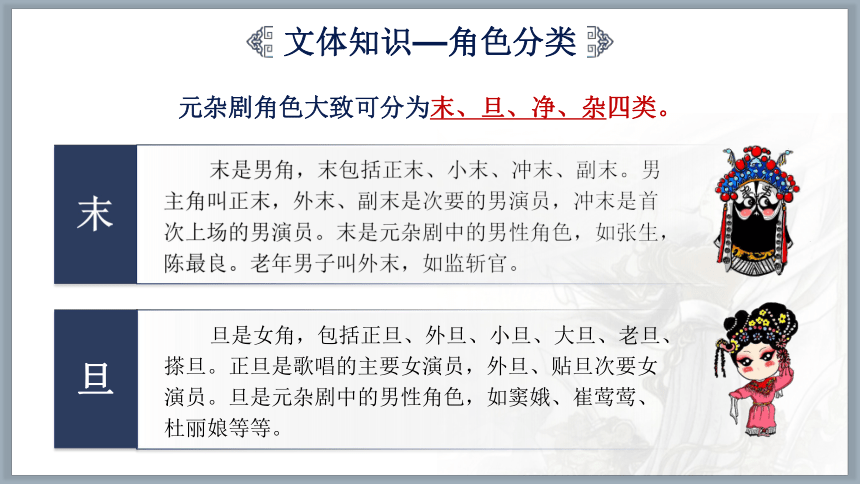

文体知识—角色分类

元杂剧角色大致可分为末、旦、净、杂四类。

末是男角,末包括正末、小末、冲末、副末。男主角叫正末,外末、副末是次要的男演员,冲末是首次上场的男演员。末是元杂剧中的男性角色,如张生,陈最良。老年男子叫外末,如监斩官。

末

旦是女角,包括正旦、外旦、小旦、大旦、老旦、搽旦。正旦是歌唱的主要女演员,外旦、贴旦次要女演员。旦是元杂剧中的男性角色,如窦娥、崔莺莺、杜丽娘等等。

旦

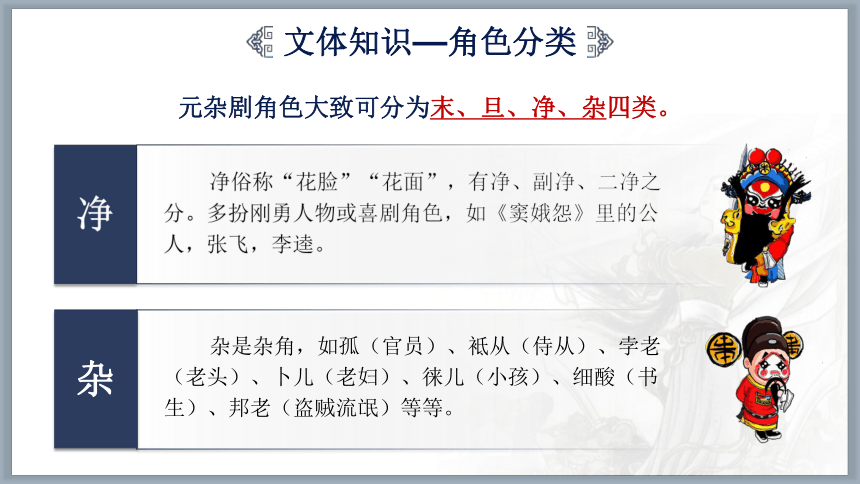

文体知识—角色分类

元杂剧角色大致可分为末、旦、净、杂四类。

净俗称“花脸”“花面”,有净、副净、二净之分。多扮刚勇人物或喜剧角色,如《窦娥怨》里的公人,张飞,李逵。

净

杂是杂角,如孤(官员)、袛从(侍从)、孛老(老头)、卜儿(老妇)、徕儿(小孩)、细酸(书生)、邦老(盗贼流氓)等等。

杂

文体知识—结构形式

杂剧的结构形式通常是一本四折(个别的有五折、六折或多本连演),之外可以加楔子。四折分别是开端、发展、高潮和结局。

折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。

“楔子”,通常在第一折之前起交代作用。相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。

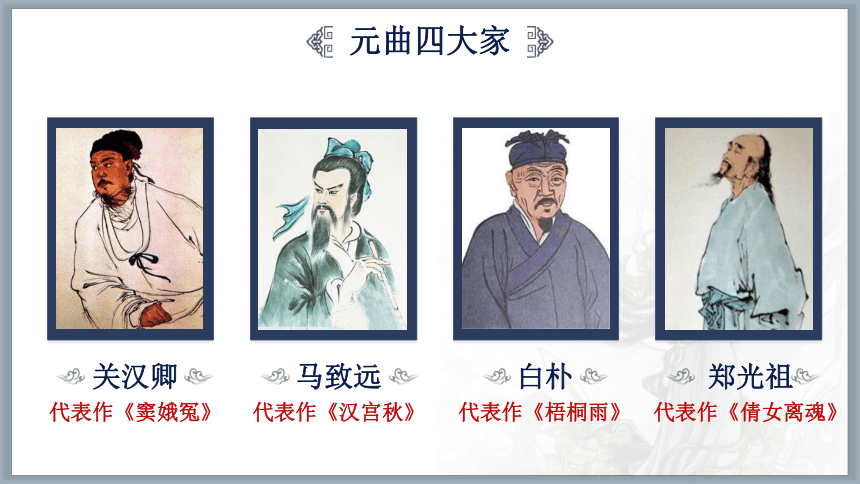

元曲四大家

关汉卿

代表作《窦娥冤》

马致远

代表作《汉宫秋》

白朴

代表作《梧桐雨》

郑光祖

代表作《倩女离魂》

一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间。他精通音律,会吟诗,会吹箫、弹琴、歌唱、舞蹈,也会下棋射猎,多才多艺,不仅写作剧本,有时还登台演唱。

作者简介

关汉卿,号己斋叟,元代杂剧的代表作家,我国戏剧史上最早、最伟大的戏剧作家。他与郑光祖、白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”。关汉卿的戏剧语言,被称为本色派之首。

作品简介

关汉卿一生创作的杂剧有六十多种,数量超过了英国的“戏剧之父”莎士比亚,被称为“中国的莎士比亚”。代表作主要有:

窦娥冤作品地位

即列于世界大悲剧中,亦无愧色也。

—王国维

元曲四大悲剧之首

中国十大悲剧之一

中国古典戏曲的典范

《窦娥冤》

《救风尘》

《望江亭》

《单刀会》

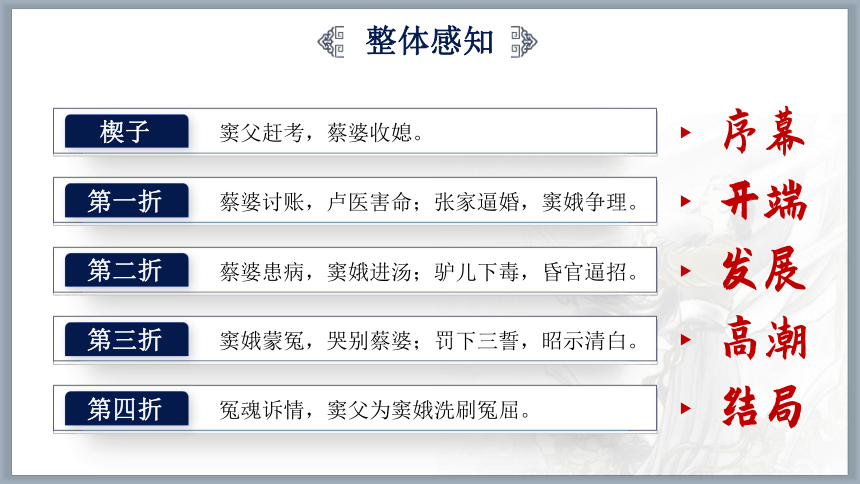

整体感知

楔子

窦父赶考,蔡婆收媳。

第一折

蔡婆讨账,卢医害命;张家逼婚,窦娥争理。

第二折

蔡婆患病,窦娥进汤;驴儿下毒,昏官逼招。

第三折

窦娥蒙冤,哭别蔡婆;罚下三誓,昭示清白。

第四折

冤魂诉情,窦父为窦娥洗刷冤屈。

情境导入

这节课,就让我们走进元代杂剧作家关汉卿的名作《窦娥冤》,一起去感受悲剧之美、文化之深!

在中国文学史上,有这样一部戏剧,它以社会与生命的双重悲剧震撼人心;在古典文学作品中,有这样一个女性,她以善良和美好的品格感染读者。

“悲剧就是把美好的东西撕毁了给人看。”

写作背景

《窦娥冤》剧情取材自东汉“东海孝妇”的民间故事,戏剧的矛头却指向了现实。元代统治者不仅对劳动者残酷剥削,而且实行民族分化的种族歧视政策。

他们将全国人口分为四等:蒙古人、色目人、汉人和南人。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民。

在那个动荡不安的社会里,官吏昏庸无能,是非不分,流氓横行霸道,谋财害命。他们相互勾结,构成了虐民的罗网。

杂剧《窦娥冤》反映的就是元朝社会的黑暗现实。

观看戏剧片段

谁解窦娥女—赏形象

学习活动一

1、窦娥遭遇了什么冤情?

张驴儿药杀蔡婆婆不成,却把自己的父亲毒死,却诬陷清白的窦娥,窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤屈,却被严刑逼供。窦娥怕连累婆婆受刑,只得屈认,担当死罪。

2、优秀的戏剧作品一定 “有戏”,就是说人物与人物之间要有矛盾冲突。读完剧本后,你认为窦娥都与什么人有矛盾冲突?主要矛盾是跟谁的冲突?

窦 娥 矛盾对象 矛盾表现 主要矛盾 画√ 矛盾冲突中窦娥表现出的性格特征

张驴儿 父子

太守 桃杌

婆婆

张驴儿误把自己的父亲毒死,却诬陷清白的窦娥;

窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤枉,却反而被判以死罪;

窦娥渴望清清白白地活着,却怕连累婆婆,自己心甘情愿担当死罪。

饱受封建压迫,苦难深重

有反抗意识、反抗精神,不屈服

善良孝顺,符合当时道德标准的良家女子

3、根据10个曲牌和故事情节,课文分为三个场景,各个场景分别写了什么?表达了什么情感?

绑赴刑场

指斥天地

鸣冤叫屈

婆媳诀别

后街相见

诉说冤情

临刑发誓

怨气冲天

冤情昭然

场景一:押赴刑场

【端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天。 顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨。

思考:

这支曲子里“没来由”、“不提防”、“动地惊天”三个词有什么样的表达效果?

场景一:押赴刑场

更能突出窦娥的大屈大冤,表现出窦娥的清白无辜;对于官府,实则讽刺其诬陷得逞。

显出世道、人心的险恶。

主人公自知在人间已没有申冤处,只能希望天地能感应,还自己一个清白。弱者的无奈,反映出了人间的黑暗。“动地惊天”可说是戏文之眼,为后面三桩誓愿的实现埋下伏笔。

场景一:押赴刑场

【端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天。 顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨。

窦娥莫名其妙地受到了刑罚,被押赴刑场的激烈冲突,她的冤屈可以动地惊天。同时此处情节照应曲目标题,让窦娥由“屈”而"怨”,自然地引出了下支曲子。表现了窦娥满腹冤屈与怨恨。

这支曲子揭示了怎样的冲突 起到了什么作用 表现了窦娥怎样的思想感情

[滚绣球]有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权。(信赖)天地也!只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖,颜渊 (质问/怀疑)为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船! (揭露、控诉)地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天! (谴责)哎, 只落得两泪涟涟。(悲愤)

[滚绣球]中有一句话揭露了社会的严重不公,是哪一句

为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。

引用“盗跖、颜渊”的典故有何作用

指责天地好坏不分,黑白颠倒。

信赖(天地)

质问/怀疑(天地)

揭露/控诉(天地)

悲愤

层层递进,感情越来越愤怒

场景一:押赴刑场

场景一:押赴刑场

窦娥是被昏官屈判死罪的,她为何在《滚绣球》一曲中指责天地鬼神?

神权思想影响

相信"青天大老爷”主持正义,赏善罚恶

残酷的现实

觉醒过来,看清了黑暗的社会现实

猛烈指责天地

实质上是对封建统治的强烈控诉

和根本否定

窦娥对神权的大胆谴责,反映了她的觉醒意识和反抗精神,也折射出当时广大人民的反抗精神。

关汉卿为了表达窦娥的冤之极,怨之深,在【滚绣球】中运用了哪些手法

①典故、反问:

可怎生糊突了盗跖颜渊

②对比、对偶

为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。

③呼告、对偶:

地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天。

④反复:

天地也(两次),窦娥指斥天地,否定鬼神。质问,慨叹,对黑暗现实猛烈尖锐的抨击。

场景一:押赴刑场

场景二:婆媳诀别

在押赴刑场时,窦娥为何要求走后街?

自己已走在通向死亡的路上,想到的还是如何不使年迈孤寂的婆婆伤心,这是何等的善良。而正是这样一个女子却被无情地套上了杀人的罪名,蒙冤而死,这种巨大的反差不仅是对官府黑暗腐败的控诉,更是有力地揭露与批判。

场景二:婆媳诀别

【鲍老儿】“念窦娥服侍婆婆这几年,遇时节将碗凉浆奠”

、、

越是刻画她的善良,也就越发显出其冤屈,她的抗争与反抗也就越发令人同情对封建社会的批判更为有力和深刻。

【叨叨令】“怕则怕前街里被我婆婆见”

【快活三】“念窦娥……念窦娥从前已往干家缘”

善良

勤劳

孝顺

场景三:临刑发誓

誓愿 顺序 誓愿 内容 所用 典故 应验 时间 应验 地点 誓愿

目的

第一桩 血溅 白练

第二桩 六月 飘雪

第三桩 亢旱 三年

苌弘化碧望帝啼鹃

六月飞霜

东海孝妇

瞬间

一段时间

三年

法场

荒野

山阳

希望世人了解其冤屈

希望证明清白,上天为她祭奠

希望个人冤屈得到伸张

希望上天能够惩治邪恶

时间越来越长

空间越来越广

赏析第三折

这三桩誓愿的顺序可以颠倒吗?为什么?

不能颠倒

这三桩誓愿,从时间的延续上,一桩比一桩更久长;从空间范围上,一桩比一桩更扩大。

三桩誓愿依次递进的过程,也是窦娥反抗精神依次上升的过程,是她斗争的矛头更加明确的过程。

誓愿一桩比一桩深刻强烈,反抗精神依次增强

赏析第三折

“亢旱三年”是否有损窦娥善良的人设?

因其诅咒而受“亢旱三年”之苦的并不仅仅是官吏,而主要是楚州当地百姓。这是一种社会的“连带责任”或“集体责任”。因为窦娥诅咒官吏,诅咒自然,乃至诅咒同胞,才更具有艺术的感染力,也更真实。

—— 苏力,北京大学法学院教授

赏析第三折

她的三桩誓愿与第一层对天地的指责是什么关系呢?是否矛盾呢?

窦娥对天地鬼神的严厉指斥和要感动天地,显然是矛盾的。可见,窦娥诉冤过程中对天的怀疑和依赖是始终交织在一起的。这正反映了作家的历史和阶级的局限性。

一方面,他通过窦娥指天斥地从根本上批判封建统治阶级,表达自己变革现实的愿望。

另一方面,又不能从根本上提出救民于水火的办法,只能靠天地动容来昭雪窦娥的冤案。

赏析第三折

因为窦娥(以及作者关汉卿)都认为,在当时社会条件下,已经没有任何其他办法证明窦娥无辜或令其他人相信窦娥,只有窦娥之死带来的超自然现象才有可能震惊人们,证明窦娥的无辜和冤屈。超自然现象的发生代表着“天”的帮助的回归。

三桩誓言逐一应验有什么作用?

思

考

赏析第三折

剧作家为什么要在这折戏的结尾安排“三大奇愿”这样的情节呢?有什么效果呢?

这说明在当时的历史条件下,除了乞求天地鬼神申诉冤屈以外,没有别的办法。作者采用这种浪漫主义的表现手法,一是表明社会的腐败黑暗,二是刻画窦娥强烈的反抗精神,三是表达人民要惩治邪恶的愿望。

作品运用丰富的想象和大胆的夸张,设计了三桩誓愿的超现实情节,使悲剧气氛更浓烈,人物形象更突出,故事情节更生动,主题思想更深刻,既洋溢着浓郁的生活气息,又充满奇异的浪漫色彩,具有震撼人心的艺术力量。

浪漫的手法,现实的含义

总结窦娥形象

窦娥是一个饱受封建压迫与摧残的充满反抗精神的劳动妇女的形象。她善良勤劳、孝顺贤惠,同时又刚毅顽强,敢于与恶势力拼斗到底。她生于严酷的腐败的封建统治之下,注定要走向悲剧的结局。

谁解窦娥冤—挖根源

学习活动二

蔡婆婆

张驴儿

桃杌

胆小、糊涂、懦弱

逆来顺受

无赖、狠毒

品行恶劣

贪财凶暴

草菅人命

面对张驴儿父子的强娶动摇不定,间接导致了窦娥的悲剧

象征横行乡里的恶势力

象征司法不公、政治腐败

分析悲剧原因:是谁造成了窦娥的悲剧?

悲剧原因

主观原因:

(个人性格)

善良,为婆婆替罪。

客观原因:

① 张驴儿的陷害

② 官府的昏庸

③ 窦娥父亲为了科举制度抛弃女儿

④ 窦娥婆婆为了放高利贷引狼入室

⑤ 窦娥身份,从小做童养媳

(流氓恣肆)

(司法不公)

(科举制度)

(高利贷制度)

(童养媳制度)

元

代

社

会

黑

暗

个体与个体的冲突:

窦娥与张驴儿 美与丑(道德层面)

个体内部心理的冲突:

斥天与靠天 抗争与寄托(意志层面)

个体与社会的冲突:

窦娥与官府 善与恶(社会层面)

矛盾冲突分析

窦娥的悲剧可以避免吗

悲剧,是历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。——恩格斯

谁解窦娥剧—析价值

学习活动三

善良的窦娥被无情地摧毁、斩杀,她的死唤起了你对人性的哪些积极思考?在社会制度建设方面又引起了你哪些理性思考?

析价值

王国维曾说,《窦娥冤》“即列之于世界大悲剧中,亦无愧色。”

——《宋元戏曲史》

悲剧就是把人生有价值的东西毁灭给人看。

——鲁迅《论雷峰塔的倒掉》

传统美德、抗争精神

1.让阅读者获得由“应该如此”到“竟然如此”的心理反差所导致的痛苦的独特情感体验,与剧本中主人公窦娥因追求目标被“毁灭”所产生的痛苦产生共鸣,萌发同情和悲悯情怀。

2.给予读者一种道德净化并获得一种道德判断的理性发现。悲剧能够“唤起悲悯与畏惧(即痛苦感)之情并使这类情感得以净化”。 ——亚里士多德《诗学》

窦娥的悲剧价值

窦娥的美好品质令人赞美,但她极其惨烈的遭遇在引人同情的同时又引人悲愤。她是善良的、正义的,也是弱小的,但她的强烈反抗又引人肃然起敬。她的悲惨遭遇代表了美好的东西被活生生地无情摧毁,令人无限痛惜。

它在引人怜悯和同情的同时,唤起人们对正义、崇高、良善的心理认同,并让人知晓坚守良知对一个人健全人格的重要性,从而起到净化灵魂的作用。

同时,它又让人去深刻反思社会制度的不公、不合理,进而引发人们反抗旧制度、建设新制度的追求,这对社会进步是一个巨大的促进作用。

【元】 关汉卿

学习活动

学习活动一:谁解窦娥女 — 赏形象

学习活动二:谁解窦娥冤 — 挖根源

学习活动三:谁解窦娥剧 — 析价值

学习活动四:曲尽人情,字字本色 — 品曲词

元杂剧

元杂剧:我国元代兴起的一种将歌曲、宾白、舞蹈诸要素结合起来的戏曲形式,它有自身的的特点和较严格的体制 ,并形成了韵散结合的、结构完整的文学剧本。

元杂剧内容主要以揭露社会黑暗,反映民生疾苦为主,创作上现实主义与浪漫主义相结合,主线明确,人物鲜明。

元杂剧

元

曲

散曲

杂剧

(一宫调数曲子)

套曲

小令

(一宫调一曲子)

(散曲+“科”+“白”)

唱

唱+演

元曲四大家

文体知识—剧本构成

元杂剧

是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。

曲词:剧中人物的唱词

宾白分以下四种:对白:人物对话;独白:人物自叙;旁白:背过别的人物自叙心理话;带白:唱词中的插话。

是元杂剧中重要的有机组成部分。所谓“曲白相生,方尽剧情之妙”,正说明这一点。

宾白:剧中人物的说白

包括舞台的程式、武打和舞蹈。

科介:关于动作,表情和舞台效果的舞台指示

文体知识—角色分类

元杂剧角色大致可分为末、旦、净、杂四类。

末是男角,末包括正末、小末、冲末、副末。男主角叫正末,外末、副末是次要的男演员,冲末是首次上场的男演员。末是元杂剧中的男性角色,如张生,陈最良。老年男子叫外末,如监斩官。

末

旦是女角,包括正旦、外旦、小旦、大旦、老旦、搽旦。正旦是歌唱的主要女演员,外旦、贴旦次要女演员。旦是元杂剧中的男性角色,如窦娥、崔莺莺、杜丽娘等等。

旦

文体知识—角色分类

元杂剧角色大致可分为末、旦、净、杂四类。

净俗称“花脸”“花面”,有净、副净、二净之分。多扮刚勇人物或喜剧角色,如《窦娥怨》里的公人,张飞,李逵。

净

杂是杂角,如孤(官员)、袛从(侍从)、孛老(老头)、卜儿(老妇)、徕儿(小孩)、细酸(书生)、邦老(盗贼流氓)等等。

杂

文体知识—结构形式

杂剧的结构形式通常是一本四折(个别的有五折、六折或多本连演),之外可以加楔子。四折分别是开端、发展、高潮和结局。

折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。

“楔子”,通常在第一折之前起交代作用。相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。

元曲四大家

关汉卿

代表作《窦娥冤》

马致远

代表作《汉宫秋》

白朴

代表作《梧桐雨》

郑光祖

代表作《倩女离魂》

一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间。他精通音律,会吟诗,会吹箫、弹琴、歌唱、舞蹈,也会下棋射猎,多才多艺,不仅写作剧本,有时还登台演唱。

作者简介

关汉卿,号己斋叟,元代杂剧的代表作家,我国戏剧史上最早、最伟大的戏剧作家。他与郑光祖、白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”。关汉卿的戏剧语言,被称为本色派之首。

作品简介

关汉卿一生创作的杂剧有六十多种,数量超过了英国的“戏剧之父”莎士比亚,被称为“中国的莎士比亚”。代表作主要有:

窦娥冤作品地位

即列于世界大悲剧中,亦无愧色也。

—王国维

元曲四大悲剧之首

中国十大悲剧之一

中国古典戏曲的典范

《窦娥冤》

《救风尘》

《望江亭》

《单刀会》

整体感知

楔子

窦父赶考,蔡婆收媳。

第一折

蔡婆讨账,卢医害命;张家逼婚,窦娥争理。

第二折

蔡婆患病,窦娥进汤;驴儿下毒,昏官逼招。

第三折

窦娥蒙冤,哭别蔡婆;罚下三誓,昭示清白。

第四折

冤魂诉情,窦父为窦娥洗刷冤屈。

情境导入

这节课,就让我们走进元代杂剧作家关汉卿的名作《窦娥冤》,一起去感受悲剧之美、文化之深!

在中国文学史上,有这样一部戏剧,它以社会与生命的双重悲剧震撼人心;在古典文学作品中,有这样一个女性,她以善良和美好的品格感染读者。

“悲剧就是把美好的东西撕毁了给人看。”

写作背景

《窦娥冤》剧情取材自东汉“东海孝妇”的民间故事,戏剧的矛头却指向了现实。元代统治者不仅对劳动者残酷剥削,而且实行民族分化的种族歧视政策。

他们将全国人口分为四等:蒙古人、色目人、汉人和南人。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民。

在那个动荡不安的社会里,官吏昏庸无能,是非不分,流氓横行霸道,谋财害命。他们相互勾结,构成了虐民的罗网。

杂剧《窦娥冤》反映的就是元朝社会的黑暗现实。

观看戏剧片段

谁解窦娥女—赏形象

学习活动一

1、窦娥遭遇了什么冤情?

张驴儿药杀蔡婆婆不成,却把自己的父亲毒死,却诬陷清白的窦娥,窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤屈,却被严刑逼供。窦娥怕连累婆婆受刑,只得屈认,担当死罪。

2、优秀的戏剧作品一定 “有戏”,就是说人物与人物之间要有矛盾冲突。读完剧本后,你认为窦娥都与什么人有矛盾冲突?主要矛盾是跟谁的冲突?

窦 娥 矛盾对象 矛盾表现 主要矛盾 画√ 矛盾冲突中窦娥表现出的性格特征

张驴儿 父子

太守 桃杌

婆婆

张驴儿误把自己的父亲毒死,却诬陷清白的窦娥;

窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤枉,却反而被判以死罪;

窦娥渴望清清白白地活着,却怕连累婆婆,自己心甘情愿担当死罪。

饱受封建压迫,苦难深重

有反抗意识、反抗精神,不屈服

善良孝顺,符合当时道德标准的良家女子

3、根据10个曲牌和故事情节,课文分为三个场景,各个场景分别写了什么?表达了什么情感?

绑赴刑场

指斥天地

鸣冤叫屈

婆媳诀别

后街相见

诉说冤情

临刑发誓

怨气冲天

冤情昭然

场景一:押赴刑场

【端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天。 顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨。

思考:

这支曲子里“没来由”、“不提防”、“动地惊天”三个词有什么样的表达效果?

场景一:押赴刑场

更能突出窦娥的大屈大冤,表现出窦娥的清白无辜;对于官府,实则讽刺其诬陷得逞。

显出世道、人心的险恶。

主人公自知在人间已没有申冤处,只能希望天地能感应,还自己一个清白。弱者的无奈,反映出了人间的黑暗。“动地惊天”可说是戏文之眼,为后面三桩誓愿的实现埋下伏笔。

场景一:押赴刑场

【端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天。 顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨。

窦娥莫名其妙地受到了刑罚,被押赴刑场的激烈冲突,她的冤屈可以动地惊天。同时此处情节照应曲目标题,让窦娥由“屈”而"怨”,自然地引出了下支曲子。表现了窦娥满腹冤屈与怨恨。

这支曲子揭示了怎样的冲突 起到了什么作用 表现了窦娥怎样的思想感情

[滚绣球]有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权。(信赖)天地也!只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖,颜渊 (质问/怀疑)为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船! (揭露、控诉)地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天! (谴责)哎, 只落得两泪涟涟。(悲愤)

[滚绣球]中有一句话揭露了社会的严重不公,是哪一句

为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。

引用“盗跖、颜渊”的典故有何作用

指责天地好坏不分,黑白颠倒。

信赖(天地)

质问/怀疑(天地)

揭露/控诉(天地)

悲愤

层层递进,感情越来越愤怒

场景一:押赴刑场

场景一:押赴刑场

窦娥是被昏官屈判死罪的,她为何在《滚绣球》一曲中指责天地鬼神?

神权思想影响

相信"青天大老爷”主持正义,赏善罚恶

残酷的现实

觉醒过来,看清了黑暗的社会现实

猛烈指责天地

实质上是对封建统治的强烈控诉

和根本否定

窦娥对神权的大胆谴责,反映了她的觉醒意识和反抗精神,也折射出当时广大人民的反抗精神。

关汉卿为了表达窦娥的冤之极,怨之深,在【滚绣球】中运用了哪些手法

①典故、反问:

可怎生糊突了盗跖颜渊

②对比、对偶

为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。

③呼告、对偶:

地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天。

④反复:

天地也(两次),窦娥指斥天地,否定鬼神。质问,慨叹,对黑暗现实猛烈尖锐的抨击。

场景一:押赴刑场

场景二:婆媳诀别

在押赴刑场时,窦娥为何要求走后街?

自己已走在通向死亡的路上,想到的还是如何不使年迈孤寂的婆婆伤心,这是何等的善良。而正是这样一个女子却被无情地套上了杀人的罪名,蒙冤而死,这种巨大的反差不仅是对官府黑暗腐败的控诉,更是有力地揭露与批判。

场景二:婆媳诀别

【鲍老儿】“念窦娥服侍婆婆这几年,遇时节将碗凉浆奠”

、、

越是刻画她的善良,也就越发显出其冤屈,她的抗争与反抗也就越发令人同情对封建社会的批判更为有力和深刻。

【叨叨令】“怕则怕前街里被我婆婆见”

【快活三】“念窦娥……念窦娥从前已往干家缘”

善良

勤劳

孝顺

场景三:临刑发誓

誓愿 顺序 誓愿 内容 所用 典故 应验 时间 应验 地点 誓愿

目的

第一桩 血溅 白练

第二桩 六月 飘雪

第三桩 亢旱 三年

苌弘化碧望帝啼鹃

六月飞霜

东海孝妇

瞬间

一段时间

三年

法场

荒野

山阳

希望世人了解其冤屈

希望证明清白,上天为她祭奠

希望个人冤屈得到伸张

希望上天能够惩治邪恶

时间越来越长

空间越来越广

赏析第三折

这三桩誓愿的顺序可以颠倒吗?为什么?

不能颠倒

这三桩誓愿,从时间的延续上,一桩比一桩更久长;从空间范围上,一桩比一桩更扩大。

三桩誓愿依次递进的过程,也是窦娥反抗精神依次上升的过程,是她斗争的矛头更加明确的过程。

誓愿一桩比一桩深刻强烈,反抗精神依次增强

赏析第三折

“亢旱三年”是否有损窦娥善良的人设?

因其诅咒而受“亢旱三年”之苦的并不仅仅是官吏,而主要是楚州当地百姓。这是一种社会的“连带责任”或“集体责任”。因为窦娥诅咒官吏,诅咒自然,乃至诅咒同胞,才更具有艺术的感染力,也更真实。

—— 苏力,北京大学法学院教授

赏析第三折

她的三桩誓愿与第一层对天地的指责是什么关系呢?是否矛盾呢?

窦娥对天地鬼神的严厉指斥和要感动天地,显然是矛盾的。可见,窦娥诉冤过程中对天的怀疑和依赖是始终交织在一起的。这正反映了作家的历史和阶级的局限性。

一方面,他通过窦娥指天斥地从根本上批判封建统治阶级,表达自己变革现实的愿望。

另一方面,又不能从根本上提出救民于水火的办法,只能靠天地动容来昭雪窦娥的冤案。

赏析第三折

因为窦娥(以及作者关汉卿)都认为,在当时社会条件下,已经没有任何其他办法证明窦娥无辜或令其他人相信窦娥,只有窦娥之死带来的超自然现象才有可能震惊人们,证明窦娥的无辜和冤屈。超自然现象的发生代表着“天”的帮助的回归。

三桩誓言逐一应验有什么作用?

思

考

赏析第三折

剧作家为什么要在这折戏的结尾安排“三大奇愿”这样的情节呢?有什么效果呢?

这说明在当时的历史条件下,除了乞求天地鬼神申诉冤屈以外,没有别的办法。作者采用这种浪漫主义的表现手法,一是表明社会的腐败黑暗,二是刻画窦娥强烈的反抗精神,三是表达人民要惩治邪恶的愿望。

作品运用丰富的想象和大胆的夸张,设计了三桩誓愿的超现实情节,使悲剧气氛更浓烈,人物形象更突出,故事情节更生动,主题思想更深刻,既洋溢着浓郁的生活气息,又充满奇异的浪漫色彩,具有震撼人心的艺术力量。

浪漫的手法,现实的含义

总结窦娥形象

窦娥是一个饱受封建压迫与摧残的充满反抗精神的劳动妇女的形象。她善良勤劳、孝顺贤惠,同时又刚毅顽强,敢于与恶势力拼斗到底。她生于严酷的腐败的封建统治之下,注定要走向悲剧的结局。

谁解窦娥冤—挖根源

学习活动二

蔡婆婆

张驴儿

桃杌

胆小、糊涂、懦弱

逆来顺受

无赖、狠毒

品行恶劣

贪财凶暴

草菅人命

面对张驴儿父子的强娶动摇不定,间接导致了窦娥的悲剧

象征横行乡里的恶势力

象征司法不公、政治腐败

分析悲剧原因:是谁造成了窦娥的悲剧?

悲剧原因

主观原因:

(个人性格)

善良,为婆婆替罪。

客观原因:

① 张驴儿的陷害

② 官府的昏庸

③ 窦娥父亲为了科举制度抛弃女儿

④ 窦娥婆婆为了放高利贷引狼入室

⑤ 窦娥身份,从小做童养媳

(流氓恣肆)

(司法不公)

(科举制度)

(高利贷制度)

(童养媳制度)

元

代

社

会

黑

暗

个体与个体的冲突:

窦娥与张驴儿 美与丑(道德层面)

个体内部心理的冲突:

斥天与靠天 抗争与寄托(意志层面)

个体与社会的冲突:

窦娥与官府 善与恶(社会层面)

矛盾冲突分析

窦娥的悲剧可以避免吗

悲剧,是历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。——恩格斯

谁解窦娥剧—析价值

学习活动三

善良的窦娥被无情地摧毁、斩杀,她的死唤起了你对人性的哪些积极思考?在社会制度建设方面又引起了你哪些理性思考?

析价值

王国维曾说,《窦娥冤》“即列之于世界大悲剧中,亦无愧色。”

——《宋元戏曲史》

悲剧就是把人生有价值的东西毁灭给人看。

——鲁迅《论雷峰塔的倒掉》

传统美德、抗争精神

1.让阅读者获得由“应该如此”到“竟然如此”的心理反差所导致的痛苦的独特情感体验,与剧本中主人公窦娥因追求目标被“毁灭”所产生的痛苦产生共鸣,萌发同情和悲悯情怀。

2.给予读者一种道德净化并获得一种道德判断的理性发现。悲剧能够“唤起悲悯与畏惧(即痛苦感)之情并使这类情感得以净化”。 ——亚里士多德《诗学》

窦娥的悲剧价值

窦娥的美好品质令人赞美,但她极其惨烈的遭遇在引人同情的同时又引人悲愤。她是善良的、正义的,也是弱小的,但她的强烈反抗又引人肃然起敬。她的悲惨遭遇代表了美好的东西被活生生地无情摧毁,令人无限痛惜。

它在引人怜悯和同情的同时,唤起人们对正义、崇高、良善的心理认同,并让人知晓坚守良知对一个人健全人格的重要性,从而起到净化灵魂的作用。

同时,它又让人去深刻反思社会制度的不公、不合理,进而引发人们反抗旧制度、建设新制度的追求,这对社会进步是一个巨大的促进作用。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])