华师大版八上历史第21课 社会习俗的变化

文档属性

| 名称 | 华师大版八上历史第21课 社会习俗的变化 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-05-31 20:49:16 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

辛亥革命之前,资产阶级民主派就极力提倡“风俗革命”。孙中山率先断发易服,表示跟清朝彻底决裂。秋瑾穿男装,跨骏马,背刀枪,在绍兴街上往来,给人们一种革新之感。民国建立后,资产阶级民主派又借助革命,大张旗鼓地移风易俗,从而铸造中华民族的“新国魂”。

下面就让我们一同感受中国近代社会习俗的变化。

导入新课

单击页面即可演示

导航目录

学习目标

新课讲授

课堂小结

课堂演练

一、知识目标:

知道民国以来剪发辫、禁缠足、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。

二、能力目标:

培养学生树立正确的历史发展观和进步观。

三、情感目标:

认识辛亥革命对中国封建习俗观念的改造,代表着人类历史文明发展变化的主流趋势和人类优秀文化的发展方向,功不可没。

返回主界面

学习目标

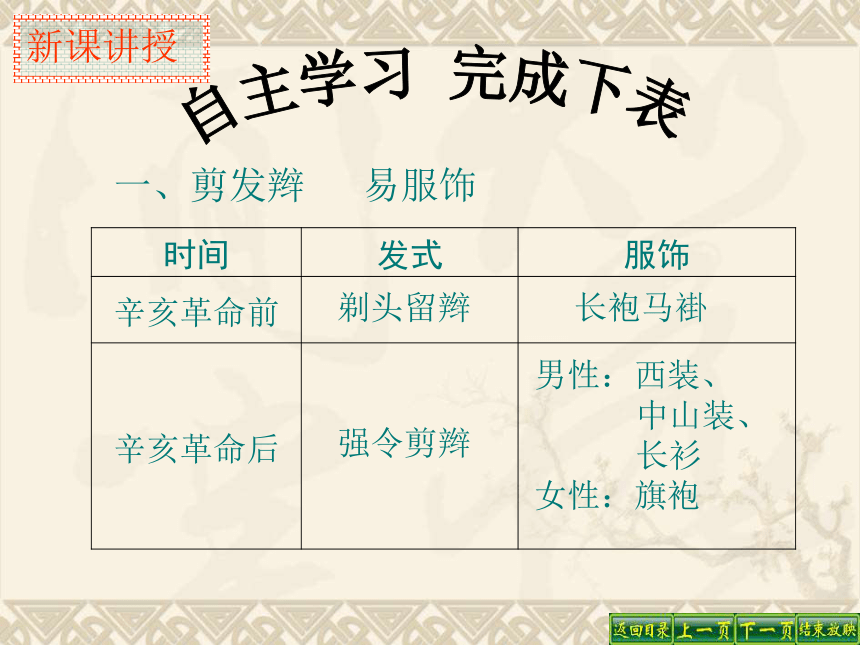

时间 发式 服饰

辛亥革命前

辛亥革命后

一、剪发辫 易服饰

剃头留辫

强令剪辫

长袍马褂

男性:西装、

中山装、

长衫

女性:旗袍

新课讲授

清朝男子发辫

辛亥革命后军警为行人剪辫

烫短发的青年女子

想一想

改变了落后的旧观念,方便工作,有利于个人卫生,对社会生活也产生了巨大影响,促进了理发业等新兴服务行业的发展。

20年代女装

红地绣银花高领长袄

穿短袄套裙的妇女

从20世纪20年代起就有一部分留学生及文艺界、知识界的女士穿着连衣裙,至30年代穿者渐多。

旗袍本是满族女子喜爱的服装,20世纪20年代以后,汉族女子也开始穿着,它经历了无数次的变化,终于成为独具民族风格的中国女性的主要服装。

一是简洁;二是具有东方神韵。旗袍加上高跟皮鞋的衬托,最能体现出东方女性的优雅俊美。

清朝旗袍

变化后的旗袍

中山装是由孙中山先生创导并率先穿着的,故称中山装。它综合了西式服装和中式服装的特点,曾被赋予了革命及立国的含义,其一:前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻),袋盖为倒笔架,寓意为以文治国。其二:门襟五粒纽扣代表区别于西方三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)。其三:袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)。其四:后背不破缝,表示国家和平统一之大义。其五:衣领定为翻领封闭式,显示严谨治国的理念。

20世纪初穿西装戴领结的青年

当代西服

导入

西式婚礼

五四运动以前的婚礼

时间 称呼 礼节

辛亥革命前

辛亥革命后

二、改称谓 废跪拜

大人、老爷

官职、先生、君、同志

鞠躬、脱帽

握手

跪拜、作揖

请安、拱手

拜年

你知道废除封建社会的称谓和礼节有什么作用吗?

1.用人格的平等代替身份的不平等

2.宣传平等的观念以扫除尊卑等级观念

“三寸金莲”

缠足陋习

“裹小脚一双,流眼泪一缸”

缠足妇女穿的小鞋

清末出洋女子

1935年南京金陵女子文理学院女学生带领孩子们做游戏

倡女权

妇女解放是清末民初移风易俗最典型的例证,它意味着辛亥革命革除了根深蒂固的封建恶习,生活方式开始走向近代化。

请你说说妇女解放的意义。

返回主界面

课 堂 小 结

时间 发式 服饰 称谓 礼节 脚形 义务

辛亥 革命前 剃头

留辫 长袍、马褂 大人

老爷

少爷 跪拜

作揖

请安

拱手 缠足 男主外女主内

辛亥

革命后 强令剪辫 西装

中山装

旗袍

先生某君

同志 官职

鞠躬

脱帽

握手 禁止缠足 走向社会

返回主界面

1.辛亥革命后,临时政府颁布了剪辫和废止缠足等法令,其目的是 ( )

A.消除清政府在政治方面的影响

B.美化人们的生活

C.改变愚昧落后的习俗

D.满足西方国家的要求

课 堂 演 练

2.孙中山曾以临时大总统的名义发布命令,革除“大人”、“老爷”等称谓,规定民间普通称谓改为“先生”或“某君”。这体现了( )

A.在称谓方面,临时政府犯了盲目追求国际潮流的错误

B.中华民国政府想标新立异以示与清政府的区别

C.资产阶级追求平等的愿望

D.称呼更简洁了

3.下列服饰,属于沿用西式服装价值观念和审美习俗,结合中国人穿着的习惯和传统服装的样式而创制的新服饰,并且在国际上被视为最具中国特色服装的是 ( )

A.西服和中山装

B.西服和唐装

C.中山装和连衣裙

D.中山装和旗袍

辛亥革命之前,资产阶级民主派就极力提倡“风俗革命”。孙中山率先断发易服,表示跟清朝彻底决裂。秋瑾穿男装,跨骏马,背刀枪,在绍兴街上往来,给人们一种革新之感。民国建立后,资产阶级民主派又借助革命,大张旗鼓地移风易俗,从而铸造中华民族的“新国魂”。

下面就让我们一同感受中国近代社会习俗的变化。

导入新课

单击页面即可演示

导航目录

学习目标

新课讲授

课堂小结

课堂演练

一、知识目标:

知道民国以来剪发辫、禁缠足、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。

二、能力目标:

培养学生树立正确的历史发展观和进步观。

三、情感目标:

认识辛亥革命对中国封建习俗观念的改造,代表着人类历史文明发展变化的主流趋势和人类优秀文化的发展方向,功不可没。

返回主界面

学习目标

时间 发式 服饰

辛亥革命前

辛亥革命后

一、剪发辫 易服饰

剃头留辫

强令剪辫

长袍马褂

男性:西装、

中山装、

长衫

女性:旗袍

新课讲授

清朝男子发辫

辛亥革命后军警为行人剪辫

烫短发的青年女子

想一想

改变了落后的旧观念,方便工作,有利于个人卫生,对社会生活也产生了巨大影响,促进了理发业等新兴服务行业的发展。

20年代女装

红地绣银花高领长袄

穿短袄套裙的妇女

从20世纪20年代起就有一部分留学生及文艺界、知识界的女士穿着连衣裙,至30年代穿者渐多。

旗袍本是满族女子喜爱的服装,20世纪20年代以后,汉族女子也开始穿着,它经历了无数次的变化,终于成为独具民族风格的中国女性的主要服装。

一是简洁;二是具有东方神韵。旗袍加上高跟皮鞋的衬托,最能体现出东方女性的优雅俊美。

清朝旗袍

变化后的旗袍

中山装是由孙中山先生创导并率先穿着的,故称中山装。它综合了西式服装和中式服装的特点,曾被赋予了革命及立国的含义,其一:前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻),袋盖为倒笔架,寓意为以文治国。其二:门襟五粒纽扣代表区别于西方三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)。其三:袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)。其四:后背不破缝,表示国家和平统一之大义。其五:衣领定为翻领封闭式,显示严谨治国的理念。

20世纪初穿西装戴领结的青年

当代西服

导入

西式婚礼

五四运动以前的婚礼

时间 称呼 礼节

辛亥革命前

辛亥革命后

二、改称谓 废跪拜

大人、老爷

官职、先生、君、同志

鞠躬、脱帽

握手

跪拜、作揖

请安、拱手

拜年

你知道废除封建社会的称谓和礼节有什么作用吗?

1.用人格的平等代替身份的不平等

2.宣传平等的观念以扫除尊卑等级观念

“三寸金莲”

缠足陋习

“裹小脚一双,流眼泪一缸”

缠足妇女穿的小鞋

清末出洋女子

1935年南京金陵女子文理学院女学生带领孩子们做游戏

倡女权

妇女解放是清末民初移风易俗最典型的例证,它意味着辛亥革命革除了根深蒂固的封建恶习,生活方式开始走向近代化。

请你说说妇女解放的意义。

返回主界面

课 堂 小 结

时间 发式 服饰 称谓 礼节 脚形 义务

辛亥 革命前 剃头

留辫 长袍、马褂 大人

老爷

少爷 跪拜

作揖

请安

拱手 缠足 男主外女主内

辛亥

革命后 强令剪辫 西装

中山装

旗袍

先生某君

同志 官职

鞠躬

脱帽

握手 禁止缠足 走向社会

返回主界面

1.辛亥革命后,临时政府颁布了剪辫和废止缠足等法令,其目的是 ( )

A.消除清政府在政治方面的影响

B.美化人们的生活

C.改变愚昧落后的习俗

D.满足西方国家的要求

课 堂 演 练

2.孙中山曾以临时大总统的名义发布命令,革除“大人”、“老爷”等称谓,规定民间普通称谓改为“先生”或“某君”。这体现了( )

A.在称谓方面,临时政府犯了盲目追求国际潮流的错误

B.中华民国政府想标新立异以示与清政府的区别

C.资产阶级追求平等的愿望

D.称呼更简洁了

3.下列服饰,属于沿用西式服装价值观念和审美习俗,结合中国人穿着的习惯和传统服装的样式而创制的新服饰,并且在国际上被视为最具中国特色服装的是 ( )

A.西服和中山装

B.西服和唐装

C.中山装和连衣裙

D.中山装和旗袍

同课章节目录

- 第一单元 列强侵略和中国人民的抗争

- 第1课 两次鸦片战争

- 第2课 边疆危机与甲午中日战争

- 第3课 八国联军侵华战争

- 第4课 甲午风云忆旧——探究活动(一)

- 第二单元 近代化的起步

- 第5课 洋务运动与戊戌变法

- 第6课 辛亥革命与中华民国的建立

- 第7课 新文化运功

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 第8课 五四运动与中国共产党的成立

- 第9课 国民革命运动与南京国民政府的建立

- 第10课 红色政权的创建与红军长征

- 第11课 重温长征路——探究活动(二)

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 第12课 民族危机空前严重

- 第13课 全民族抗战开始

- 第14课 同仇敌忾 抗战到底

- 第15课 回眸八年抗战——探究活动(三)

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 第16课 两种命运的决战

- 第17课 解放战争的胜利

- 第六单元 经济与社会生活

- 第18课 民族工业的曲折发展

- 第19课 物质文明的进步

- 第20课 大众传媒的兴盛

- 第21课 社会习俗的变化

- 第七单元 科学技术与思想文化

- 第22课 新式教育的发端

- 第23课 科学技术的发展

- 第24课 思想文化的演进

- 第25课 科技的魅力——探究活动(四)