2023届广东省高三下学期4月高考第三轮冲刺复习卷三历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023届广东省高三下学期4月高考第三轮冲刺复习卷三历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 77.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-17 19:32:35 | ||

图片预览

文档简介

2023届广东高考历史第三轮冲刺复习卷三

班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

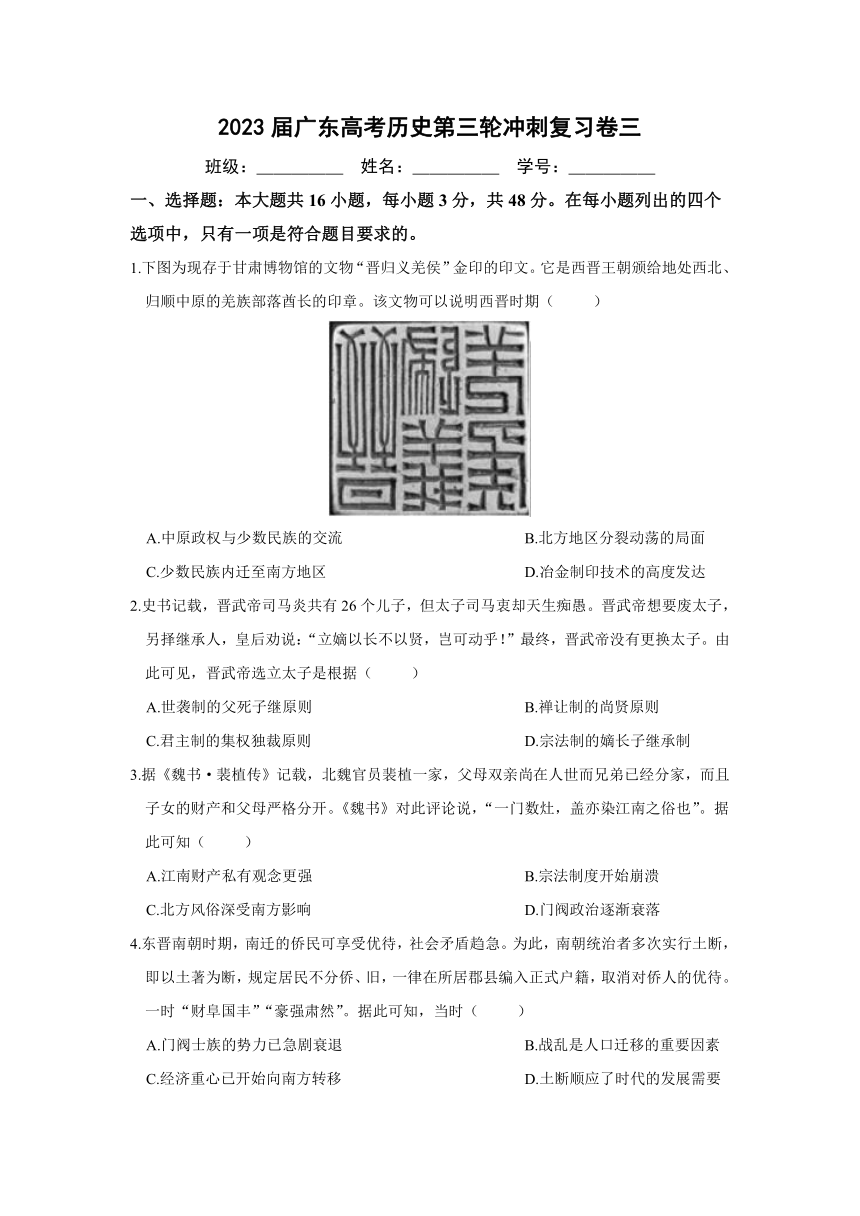

1.下图为现存于甘肃博物馆的文物“晋归义羌侯”金印的印文。它是西晋王朝颁给地处西北、归顺中原的羌族部落酋长的印章。该文物可以说明西晋时期( )

A.中原政权与少数民族的交流 B.北方地区分裂动荡的局面

C.少数民族内迁至南方地区 D.冶金制印技术的高度发达

2.史书记载,晋武帝司马炎共有26个儿子,但太子司马衷却天生痴愚。晋武帝想要废太子,另择继承人,皇后劝说:“立嫡以长不以贤,岂可动乎!”最终,晋武帝没有更换太子。由此可见,晋武帝选立太子是根据( )

A.世袭制的父死子继原则 B.禅让制的尚贤原则

C.君主制的集权独裁原则 D.宗法制的嫡长子继承制

3.据《魏书·裴植传》记载,北魏官员裴植一家,父母双亲尚在人世而兄弟已经分家,而且子女的财产和父母严格分开。《魏书》对此评论说,“一门数灶,盖亦染江南之俗也”。据此可知( )

A.江南财产私有观念更强 B.宗法制度开始崩溃

C.北方风俗深受南方影响 D.门阀政治逐渐衰落

4.东晋南朝时期,南迁的侨民可享受优待,社会矛盾趋急。为此,南朝统治者多次实行土断,即以土著为断,规定居民不分侨、旧,一律在所居郡县编入正式户籍,取消对侨人的优待。一时“财阜国丰”“豪强肃然”。据此可知,当时( )

A.门阀士族的势力已急剧衰退 B.战乱是人口迁移的重要因素

C.经济重心已开始向南方转移 D.土断顺应了时代的发展需要

5.魏晋士族封山占田,拥有大量土地和依附农民,推动了庄园经济的发展,在扶贫济困方面发挥重要作用。西晋灭亡,大量士族南迁,将大批书籍资料带到南方,其“优美之门风实基于学业之因袭”。由此可见,魏晋士族( )

A.是豪强地主阶级的典型代表 B.一定程度上传承发展了中华文明

C.拥有着优越尊贵的社会地位 D.构成了东晋政权稳定的主要威胁

6.汉末到魏晋的名士好“清谈”,但“清谈”的内容却又分两期,前期“清谈”的内容为政治上的实际问题,后期“清谈”内容多为空洞抽象的“玄学”。“清谈”内容的变化反映出( )

A.士人群体走向衰落 B.士族政治逐渐确立

C.政治斗争日趋激烈 D.儒家正统地位动摇

7.西晋时期,“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋被内迁的匈奴贵族所灭后,大批人口从中原地区外迁,公元296年,齐万年之乱后,一股经汉中抵蜀地,另一股经汉水至淮河一带,后为石勒所收。据此可知,这一时期的人口迁徙( )

A.呈现由政府组织的特点 B.呈现由北向南的趋势

C.造成中原人口大量锐减 D.开启了经济重心转移

8.隋文帝统治初期,曾派人巡视河北五十二州,罢免贪官污吏二百余人,裁汰了约十分之三的地方冗员。他制定的隋律,“以轻代重,化死为生”。这反映出隋初( )

A.政体改革取得了显著成效 B.科举考试腐败初露

C.社会治理呈良性发展趋势 D.吏治法治比较公正

9.据《隋书·食货志》载:朝廷在京师及卫州、洛州、陕州、华州等建仓置粮,广招运丁,并在各县建义仓。文帝又令各州寻便利之地,凿水通渠,官民船舶可快速通达。由此可见( )

A.隋朝粮食储运体系较完善 B.隋文帝有重节俭的传统

C.统治者对农民的残酷剥削 D.江南地区产粮超过北方

10.政事堂初设于唐代贞观年间,凡是国家大政方针均在政事堂商议。至唐玄宗十一年(723年),政事堂改为“中书门下”,而且有了独立的印信——“中书门下之印”。这反映出当时( )

A.中枢机构运行方式有调整 B.中书门下省成为决策机构

C.政事堂的职能发生了变化 D.君权和相权矛盾有所缓和

11.公元659年武则天颁布《姓氏录》,以官员官阶和声望作为社会地位区分的依据。然在武后去世后,无论是官方还是私家的族谱编写,都重申以传统大族声望为基础。这一变化反映当时( )

A.门阀势力仍有较大影响 B.社会阶层流动加强

C.专制主义集权体制动摇 D.宗法制成为斗争焦点

12.唐代之前,女性一般不被允许参加竞技活动,但唐朝的女性创造了我国古代女性竞技文化的巅峰,她们中的一些杰出女艺人还把女性竞技活动当作谋生手段,或在宫廷、或在市井表演,实现经济上的自给自足。这反映了当时( )

A.男女平等观念成为主流 B.深受民族错居的影响

C.社会开放,礼法束缚减轻 D.社会流动性有所增强

13.中唐以后,南方各个丘陵山区大量垦辟茶园,不少农家以栽茶、种茶为生,称为“园护”。陆羽《茶经》的记载表明,唐代的茶树栽培、茶叶采摘和培制加工技术已相当成熟。可见,这一历史时期( )

A.民营手工业已实现规模化的经营 B.经济重心基本南移

C.茶叶生产成为重要的经济增长点 D.商业环境相对宽松

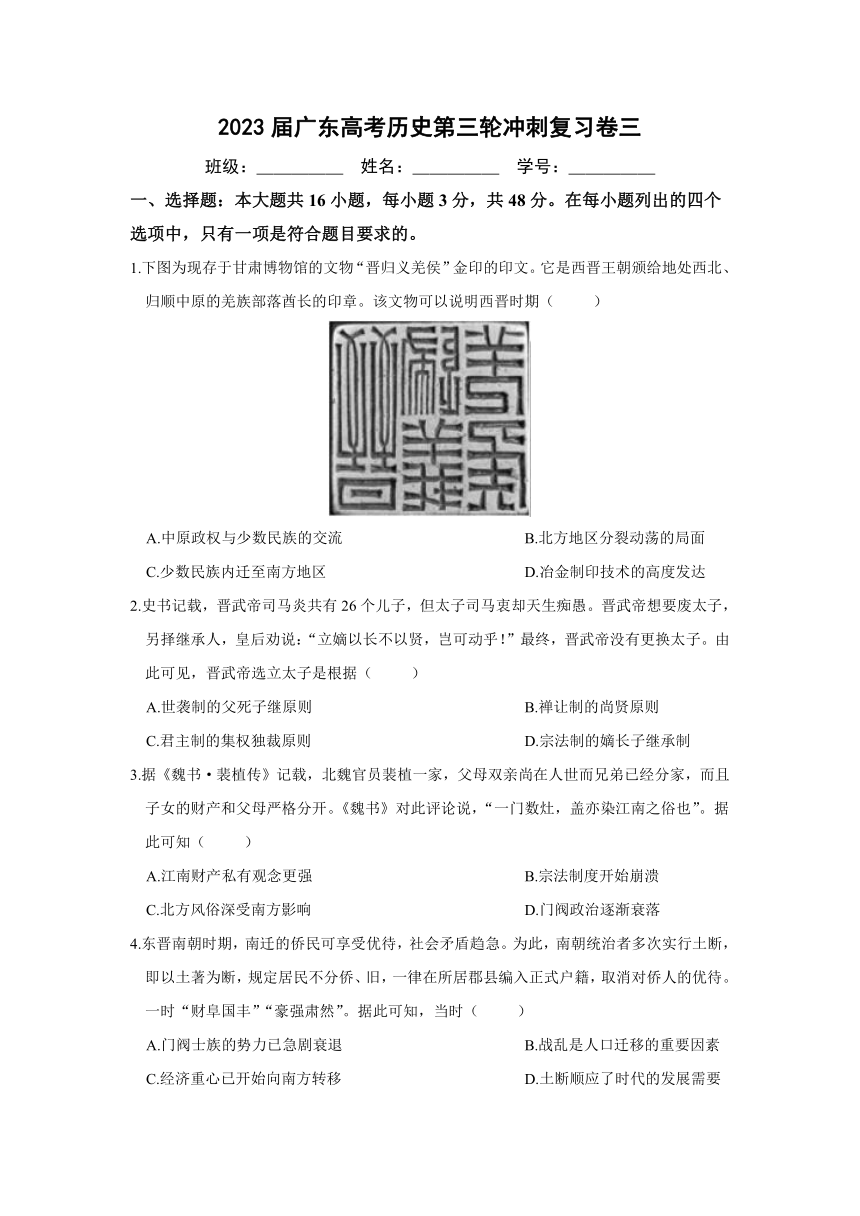

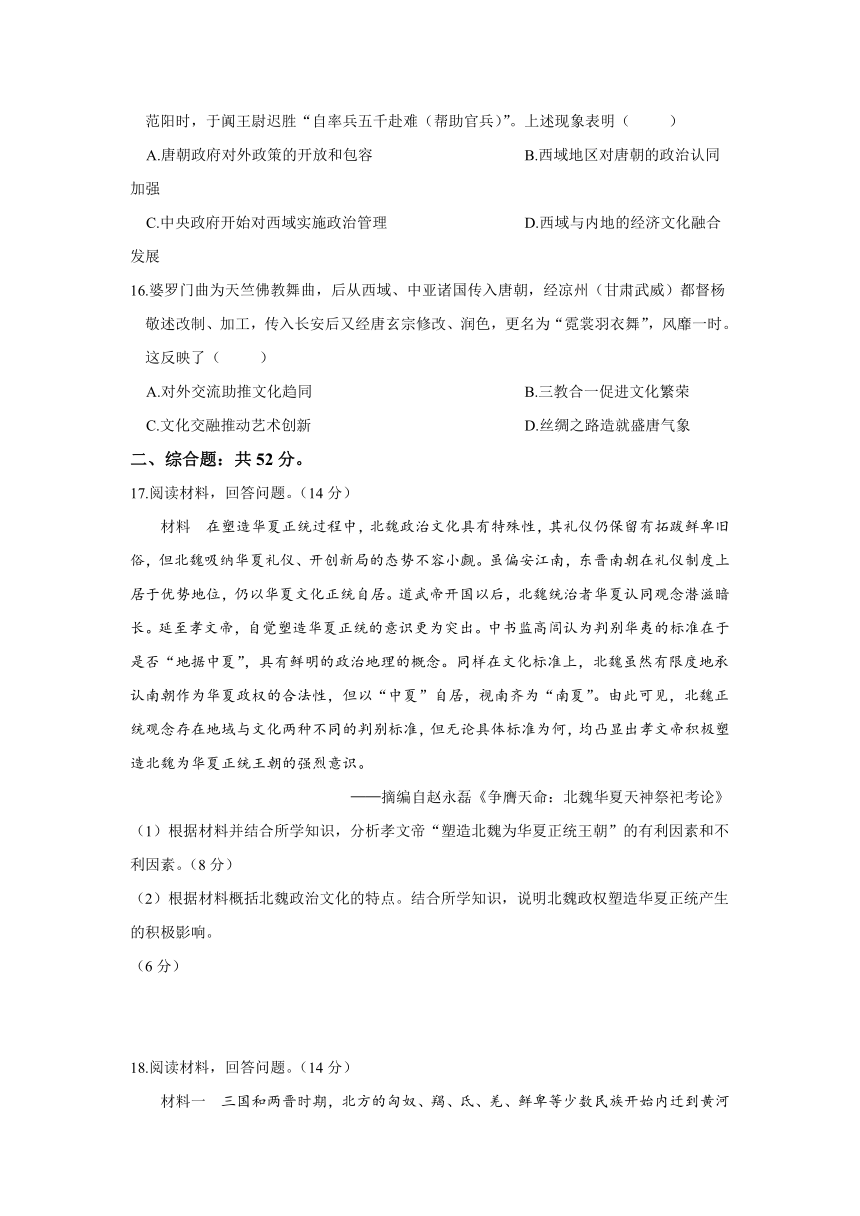

14.下表是中晚唐河北藩镇之一“邢洺镇”的政治变迁状况。这一状况说明( )

藩镇 年份 是否割据 说明

邢洺 755—774 是 755年安史之乱爆发,乱平后763年起,为相卫节度使一部

775—820 否 775年田承嗣盗据相卫,邢、磁二州为朝廷掌握

821—843 是 821年起刘悟割据

844—881 否 844年刘稹叛乱被平定

882—907 是 882年起孟方立重新割据

A.安史之乱导致唐朝覆亡 B.邢洺镇分裂为多个藩镇

C.藩镇割据引发农民起义 D.唐朝中央集权遭到破坏

15.在吐鲁番出土的唐朝墓志中,开元以后的当地墓志开始改变高昌地区传统的书写方式,转而与中原趋同,出现了“大唐启运,泽被西州”等措辞。据《旧唐书》载,安禄山起兵范阳时,于阗王尉迟胜“自率兵五千赴难(帮助官兵)”。上述现象表明( )

A.唐朝政府对外政策的开放和包容 B.西域地区对唐朝的政治认同加强

C.中央政府开始对西域实施政治管理 D.西域与内地的经济文化融合发展

16.婆罗门曲为天竺佛教舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名为“霓裳羽衣舞”,风靡一时。这反映了( )

A.对外交流助推文化趋同 B.三教合一促进文化繁荣

C.文化交融推动艺术创新 D.丝绸之路造就盛唐气象

二、综合题:共52分。

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料 在塑造华夏正统过程中,北魏政治文化具有特殊性,其礼仪仍保留有拓跋鲜卑旧俗,但北魏吸纳华夏礼仪、开创新局的态势不容小觑。虽偏安江南,东晋南朝在礼仪制度上居于优势地位,仍以华夏文化正统自居。道武帝开国以后,北魏统治者华夏认同观念潜滋暗长。延至孝文帝,自觉塑造华夏正统的意识更为突出。中书监高闾认为判别华夷的标准在于是否“地据中夏”,具有鲜明的政治地理的概念。同样在文化标准上,北魏虽然有限度地承认南朝作为华夏政权的合法性,但以“中夏”自居,视南齐为“南夏”。由此可见,北魏正统观念存在地域与文化两种不同的判别标准,但无论具体标准为何,均凸显出孝文帝积极塑造北魏为华夏正统王朝的强烈意识。

——摘编自赵永磊《争膺天命:北魏华夏天神祭祀考论》

(1)根据材料并结合所学知识,分析孝文帝“塑造北魏为华夏正统王朝”的有利因素和不利因素。(8分)

(2)根据材料概括北魏政治文化的特点。结合所学知识,说明北魏政权塑造华夏正统产生的积极影响。

(6分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来,内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

材料三 三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

(1)根据材料一,指出“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮”的主要原因。这一现象导致的直接后果是什么?(6分)

(2)根据材料二,概括魏晋时期的社会现象。(2分)

(3)根据材料三,评析三国鼎立局面形成所产生的重大影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

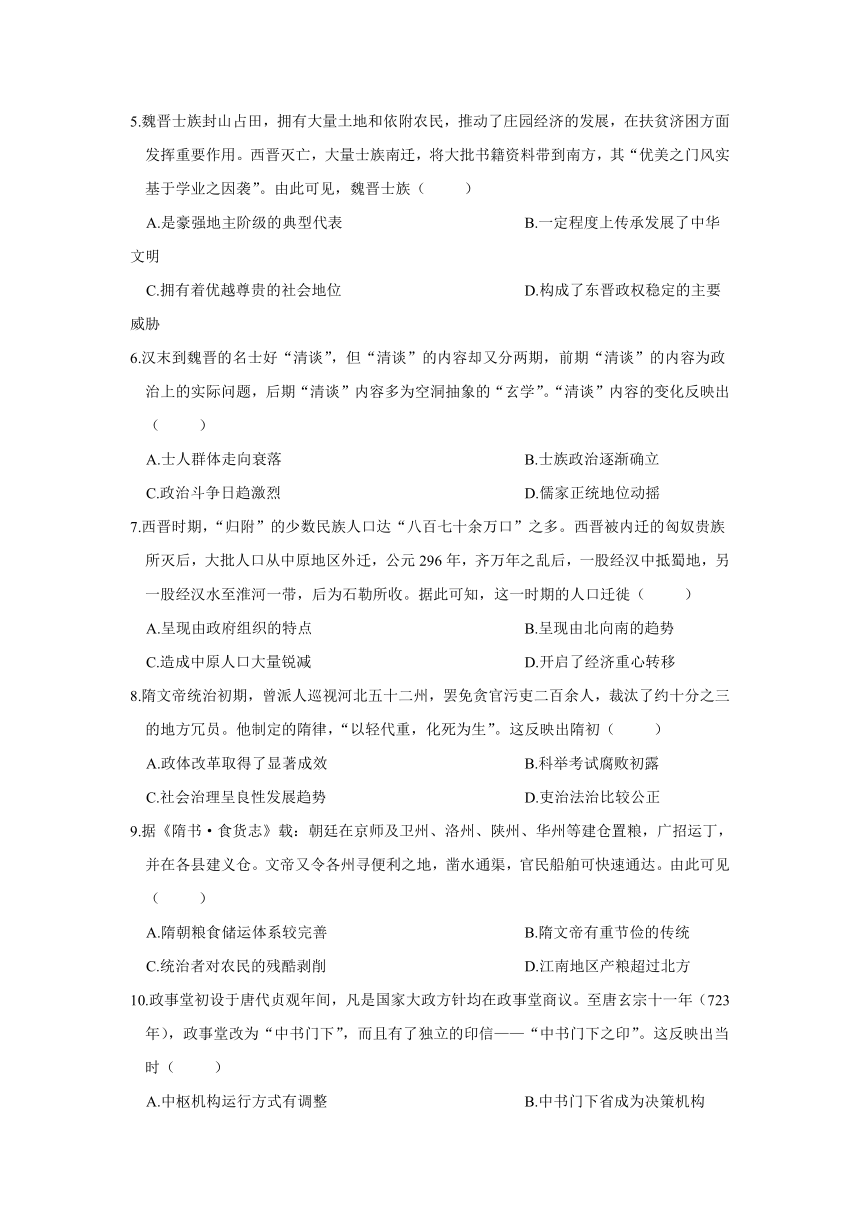

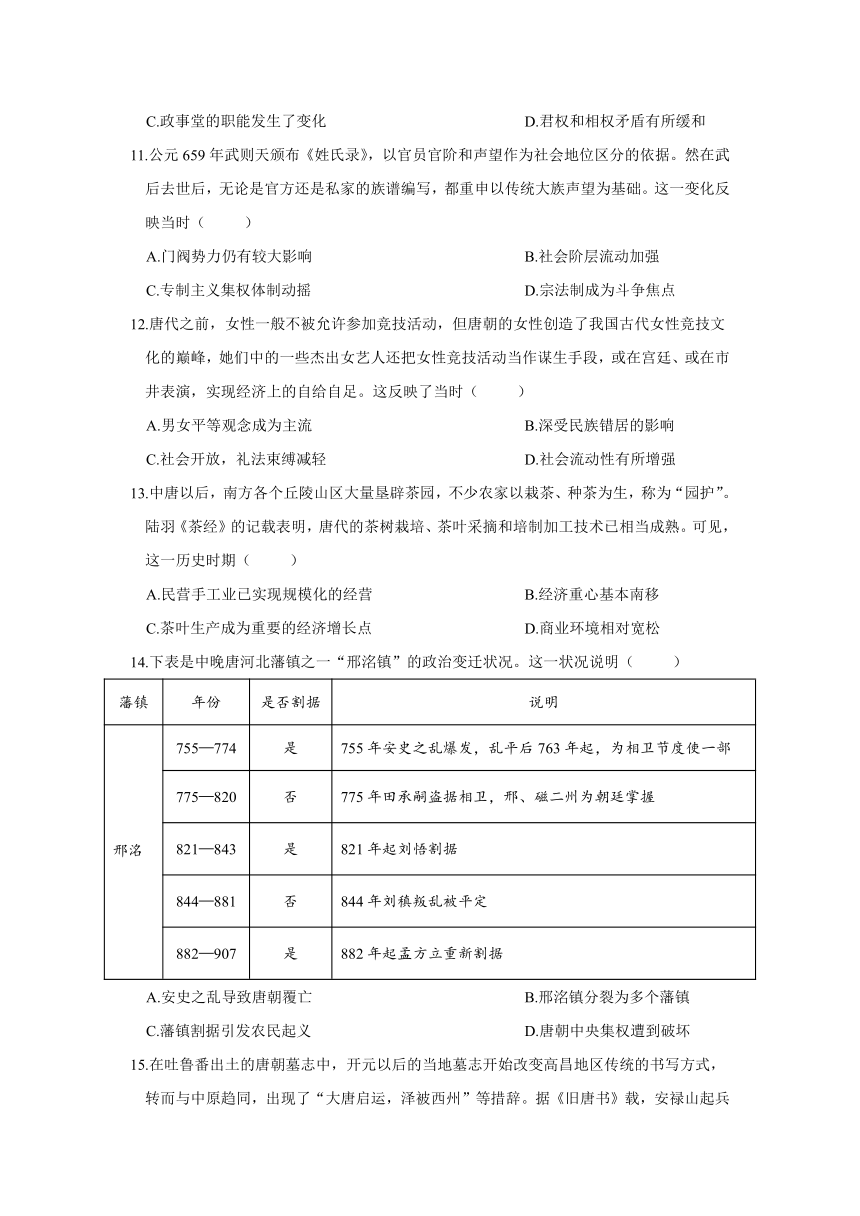

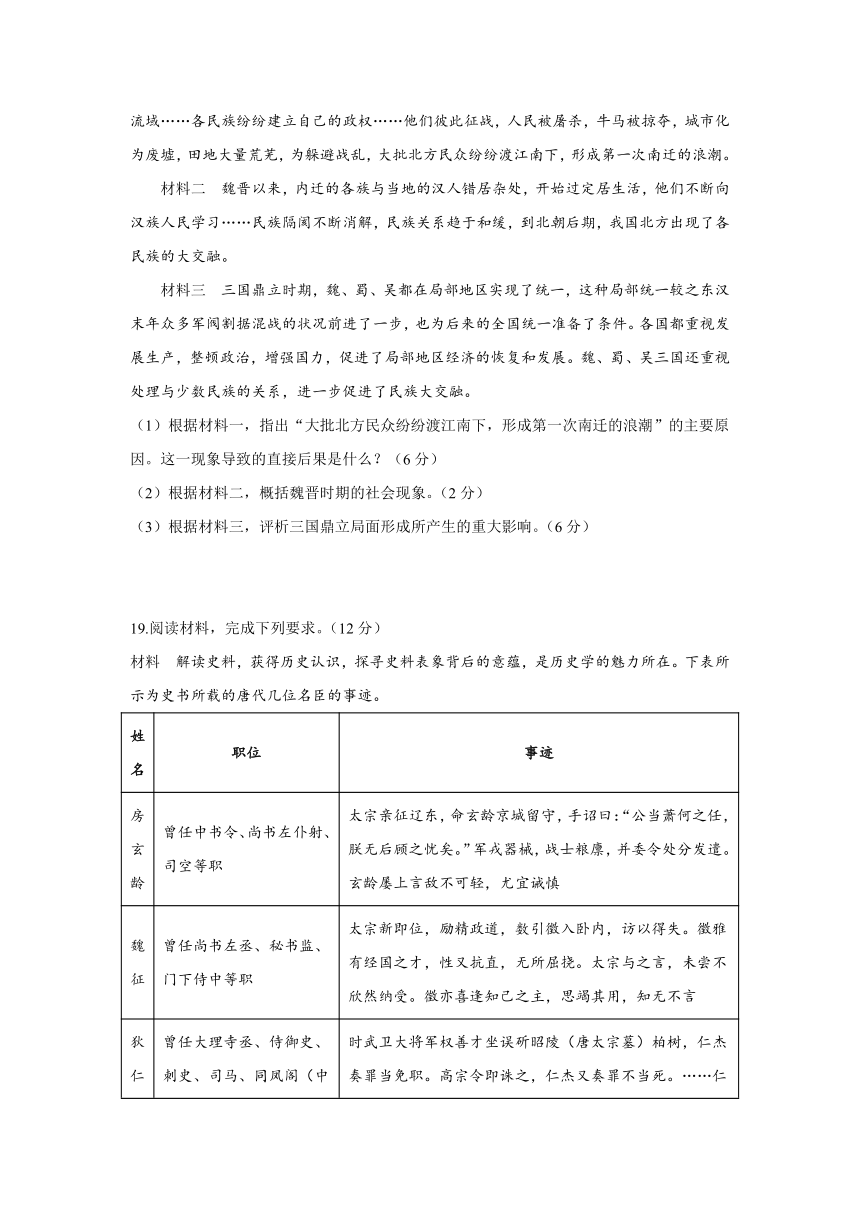

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表所示为史书所载的唐代几位名臣的事迹。

姓名 职位 事迹

房玄龄 曾任中书令、尚书左仆射、司空等职 太宗亲征辽东,命玄龄京城留守,手诏曰:“公当萧何之任,朕无后顾之忧矣。”军戎器械,战士粮廪,并委令处分发遣。玄龄屡上言敌不可轻,尤宜诫慎

魏征 曾任尚书左丞、秘书监、门下侍中等职 太宗新即位,励精政道,数引徵入卧内,访以得失。徵雅有经国之才,性又抗直,无所屈挠。太宗与之言,未尝不欣然纳受。徵亦喜逢知己之主,思竭其用,知无不言

狄仁杰 曾任大理寺丞、侍御史、刺史、司马、同凤阁(中书省)、鸾台(门下省)、平章事(宰相)等职 时武卫大将军权善才坐误斫昭陵(唐太宗墓)柏树,仁杰奏罪当免职。高宗令即诛之,仁杰又奏罪不当死。……仁杰曰:“臣闻逆龙鳞,自古以为难,臣愚以为不然。……今陛下以昭陵一株柏杀一将军,千载之后,谓陛下为何主?……”帝意稍解,善才因而免死

姚崇 曾任武后、睿宗、玄宗三朝宰相,常兼兵部尚书等职 是时,上(唐玄宗)初即位,务修德政,军国庶务多访于崇。……崇独当重任,明于吏道,断割不滞

——摘编自《旧唐书》

阐述从上述材料中发现的一则历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 2016年5月21日,广东省博物馆邀请中山大学人类学系姚崇新教授进行了主题名为“陆道还是海道?——佛教初传中国路径问题再探讨”的讲座。他指出,据文献显示,几乎所有早期入华的佛教信徒都沿陆上丝绸之路自西北而来集中在洛阳,而非海道说者所认为的江淮地区,且佛教在西域的传播虽晚于内地,却仍较南海地区为早;此外,虽然广州和交州为佛教自海上登陆的首选地点,但于文献所见最早传入的时间也仅在东汉年间,因此,海道说并不可取。为支持陆道说,姚崇新教授还将我国北方和南方地区的早期佛像造型进行了对比,得出的结论是南北方的佛教造型风格都受到了中亚犍陀罗造型艺术的影响,且南方佛教艺术来源于中原北方的可能性更大。之后,姚教授通过对敦煌悬泉东汉浮屠简的分析,进一步充实了陆道说的证据。

——摘编自《姚崇新:陆道还是海道?——佛教初传中国路径问题再探讨》

材料二 佛教自汉代传入中国,至今已2000年。它深刻地影响着中国的传统思想和文化。历史上真实的佛教绝不是一种孤立的信仰,它一直与不同时代、不同地区的各种哲学思想、民间的风俗习惯、社会道德乃至政治经济、文学艺术等结合在一起。

——摘编自《佛教传入中国后的影响》

(1)根据材料一,指出姚教授对佛教传入中国路径的看法及其具体史料依据,若要进一步论证佛教传入中国的路径,还可以收集哪些材料?(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明佛教传入中国的影响。(6分)

参考答案

一、选择题

1.A【详解】从题干中的“西晋颁给内迁少数民族酋长的印章”和“羌”“鲜卑”“氏”并联系所学知识可知,西晋时期北方一些少数民族内迁,故选项A正确;题干材料反映了西晋对内迁少数民族的招抚政策,并没有体现出北方地区分裂动荡的局面,排除B项;西晋时期北方一些少数民族内迁,而非少数民族内迁至南方地区,排除C项;材料中无法看出当时的冶金制印技术的发展程度,排除D项。故选A项。

2.D【详解】根据“立嫡以长不以贤,岂可动乎”可知皇后认为太子要由嫡长子来担任,嫡长子制度是宗法制的核心内容,所以D符合题意;AC没有体现出嫡长子制度的内容,排除;材料中太子的确立是实行世袭制的体现,而非禅让制,排除B。

3.A【详解】材料信息表明兄弟分家,父母和子女财产分开,说明私有观念更强,而材料说明这种观念是受南方风俗影响,A项正确;宗法制度在西周灭亡后已经崩溃,裴植一家不能代表整个北方地区,排除B、C两项;严格意义上讲,真正意义上的门阀政治只有东晋,北魏只能说门阀势力较强,且财产分开不代表门阀家族不能在政治上守望相助,排除D项。故选A项。

4.D【详解】材料中“南迁的侨民可享受优待”的举措会引发迁入民与南方土著民的矛盾,也会影响政府的税收。土断之后,“一时‘财阜国丰’‘豪强肃然’”,说明土断促进了经济发展,增加了国家税收,打击了豪强势力,顺应了时代发展的需要,D项正确;材料无法体现门阀士族势力急剧衰退,排除A项;B选项与材料无关,排除;唐朝中后期经济重心开始南移,排除C项。故选D项。

5.B【详解】依据材料可知,魏晋时期大量士族南迁,将大批书籍资料带到南方,有利于将中原地区的文化传播到南方,一定程度上传承发展了中华文明,B项正确;A项与材料无关,排除;材料反映的是魏晋士族对传承中华文明起了推动作用,不是强调其优越尊贵的社会地位,排除C项;材料没有涉及魏晋士族对东晋政权稳定的威胁,排除D项。故选B项。

6.A【详解】据题意可知,汉末到魏晋的名士“清谈”的内容从政治上的实际问题变成空洞抽象的“玄学”,说明这些名士逐渐淡出政治的范畴,是士人群体走向衰落的表现,A项正确;士人群体逐渐淡出政治领域不是士族政治逐渐确立的表现,排除B项;材料反映的是士人群体的衰落,不是政治斗争日趋激烈,排除C项;儒家的正统地位没有被动摇过,排除D项。故选A项。

7.B【详解】根据“西晋被内迁的匈奴贵族所灭后,大批人口从中原地区外迁,公元296年,齐万年之乱后,一股经汉中抵蜀地,另一股经汉水至淮河一带,后为石勒所收”可得出,北方战乱,南方相对而言较稳定,因此大量人口南迁,呈现出由北向南的趋势,B项正确;材料没有体现政府的组织,排除A项;中原人口大量增加,排除C项;“开启”表述错误,经济重心的转移在这之前已经开始,排除D项。故选B项。

8.C【详解】从隋文帝统治初期在吏治、法治方面的具体做法可以看出,隋文帝在社会治理上取得了一些成效,吏治趋向清明,隋律有利于社会矛盾的缓和,这是隋朝初期社会治理朝着良性方向发展的表现,故C项正确;材料中所反映的信息,并不是政体改革的具体做法,也没有改革成效的集中表现,排除A项;隋炀帝时期,科举制度正式创立,排除B项;材料反映了隋文帝时期的法治建设成就,只是删繁就简,减轻刑罚,但不能体现出“比较公正”,排除D项。故选C项。

9.A【详解】隋朝在各地建立仓储,而且配备相应的交通设施,说明当时粮食储运体系较为完善,A正确;题干与节俭无关,排除B;材料未体现出对农民的剥削,排除C;题干未将南北方粮食产量进行对比,排除D。故选A项。

10.A【详解】结合所学可知,唐朝实行三省六部制,即中书、门下、尚书、六部。依据材料可知,政事堂改为“中书门下”,而且有专印,这体现唐初中枢机构的运行方式发生了调整,A项正确;门下省负责审议、封驳,不是决策机构,排除B项;政事堂改名,并且有独立的印信,说明政事堂的地位大为提升,而其职能没有发生变化,排除C项;材料并未涉及君权和相权的矛盾问题,排除D项。故选A项。

11.A【详解】据材料“武则天颁布《姓氏录》,以官员官阶和声望作为社会地位区分的依据”及“武后去世后,无论是官方还是私家的族谱编写,都重申以传统大族声望为基础”可知,武后时期的《姓氏录》威胁了世家大族的地位,武后去世后的族谱编写活动再次以大族声望为基础,说明当时门阀政治影响深远,A项正确;材料未涉及社会阶层的流动,排除B项;材料体现的是社会地位的区分的依据,与专制主义集权体制无关,排除C项;材料主旨体现的是社会地位的区分的依据,而不是宗法制,排除D项;故选A项。

12.C【详解】根据材料可知,唐代以前女性一般不被允许参加竞技活动,唐朝时女性不仅可以参加竞技活动,还将它作为谋生手段,且表演地点上到宫廷,下至市井,对比之下可见,唐代社会的开放包容减轻了传统礼法对女性的束缚,C项正确;材料无法体现“男女平等观念成为主流”,排除A项;女性受到的束缚减轻,可能是受到民族错居的影响,但材料没有足够的信息明确说明这种变化是由民族错居带来的,排除B项;社会流动性包括阶层流动和人员流动,材料所述变化与社会流动性无关,排除D项。故选C项。

13.C【详解】材料信息说明,中唐以后,茶园大量增加,茶树栽培、茶叶采摘和培制加工技术已相当成熟。由此可知,这一历史时期茶叶生产成为重要的经济部门,即重要的经济增长点,故C正确;“实现规模化的经营”无法体现,故A错误;材料信息不能得出经济重心基本南移,故B错误;材料和商业环境没有关系,故D错误。

14.D【详解】从材料中邢洺镇对中央政府叛降不定的情况可以得出,唐朝中央集权遭到破坏,D项正确;安史之乱导致唐朝由盛转衰,排除A项;BC两项说法在材料中没有体现,排除。故选D项。

15.B【详解】依据所学,西域地区一直是少数民族聚集地,中央政府管辖松散。依据材料,唐玄宗以后,西域政权的文书中使用唐朝措辞,于阗国王帮助唐朝政府镇压叛乱,体现出对中原政权的归向和趋同,这是一种政治认同的表现,B项正确;同西域的关系不属于对外关系,排除A项;中央政府对西域实施政治管理始于西汉,排除C项;D项的叙述与材料无关,排除。故选B项。

16.C【详解】根据材料可知,风靡一时的“霓裳羽衣舞”源于印度传入中国的婆罗门曲,经过一系列中国化的加工修改而成,说明中外文化交融推动了艺术创新,C项正确;“趋同”的说法有误,排除A项;材料反映的是中外文化交流,不是三教合一,排除B项;材料无法体现“丝绸之路成就盛唐气象”,排除D项。故选C项。

二、综合题

17.【参考答案】

(1)有利因素:北魏统治者华夏认同观念和意识逐步增强,孝文帝迁都洛阳;占据传统中国的政治中心,具有政治地理优势。不利因素:北魏是少数民族政权;北魏在礼仪文化方面居于劣势地位;北魏政权中的守旧势力较强。

(2)特点:吸纳华夏礼仪的同时保留鲜卑旧俗。积极影响:增强北魏各民族的文化凝聚力,加速北魏政权的封建化(汉化)进程;有利于缓和民族矛盾,促进民族交融;为国家统一奠定基础。

【详解】(1)有利因素:根据“道武帝开国以后,北魏统治者华夏认同观念潜滋暗长。延至孝文帝,自觉塑造华夏正统的意识更为突出”得出北魏统治者华夏认同观念和意识逐步增强;根据“延至孝文帝,自觉塑造华夏正统的意识更为突出。中书监高闾认为判别华夷的标准在于是否‘地据中夏’,具有鲜明的政治地理的概念”得出孝文帝迁都洛阳,占据传统中国的政治中心,具有政治地理优势。不利因素:根据“北魏政治文化具有特殊性,其礼仪仍保留有拓跋鲜卑旧俗”得出北魏是少数民族政权;根据所学可概括得出北魏在礼仪文化方面居于劣势地位;北魏政权中的守旧势力较强等。(2)特点:根据“北魏政治文化具有特殊性,其礼仪仍保留有拓跋鲜卑旧俗,但北魏吸纳华夏礼仪、开创新局的态势不容小觑”吸纳华夏礼仪的同时保留鲜卑旧俗。积极影响:根据“由此可见,北魏正统观念存在地域与文化两种不同的判别标准,但无论具体标准为何,均凸显出孝文帝积极塑造北魏为华夏正统王朝的强烈意识”可从增强北魏各民族的文化凝聚力,加速北魏政权的封建化(汉化)进程;有利于缓和民族矛盾,促进民族交融;为国家统一奠对基础等方面概括。

18.【参考答案】

(1)原因:北方战乱频繁。

后果:北方民众大量南迁,促进了江南地区的开发。

(2)魏晋南北朝时期,内迁少数民族与汉族杂居相处,相互学习,民族差异逐渐消除,民族大交融局面形成。

(3)三国的局部统一为全国统一准备了条件;各国为增强国力,发展生产,促进了经济的发展;各国重视民族关系,促进了民族的大交融。尽管三国时期国家分裂,但同东汉末割据混战相比,形成相对稳定的局面,具有进步性。

【解析】(1)原因:根据材料“各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战”可分析出北方战乱频繁。

后果:根据材料“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮”可分析出北方民众大量南迁,促进了江南地区的开发。(2)根据材料“内迁的各族与当地的汉人错居杂处”“他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融”可分析出魏晋南北朝时期,内迁少数民族与汉族杂居相处,相互学习,民族差异逐渐消除,民族大交融局面形成。(3)根据材料“这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件”可分析出三国的局部统一为全国统一准备了条件;根据材料“各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展”可分析出各国为增强国力,发展生产,促进了经济的发展;根据材料“魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融”可分析出各国重视民族关系,促进了民族的大交融。尽管三国时期国家分裂,但同东汉末割据混战相比,形成相对稳定的局面,具有进步性。

19.【参考答案】

示例:

历史现象:唐初选相,注重政治、军事才能。

阐述:唐代经济文化得到发展,政治相对清明,在此背景下,涌现出许多忠臣良相,魏征善于进谏、房玄龄有谋略和处事能力、狄仁杰直言敢谏、姚崇独当重任等均反映了唐代前期选拔和任命宰相的标准,他们的活动有利于沟通上下关系,提高行政效能,巩固边疆统治,树立朝廷威望,收揽天下民心,推动唐朝统治进入盛世。

结论:唐朝建立在隋末农民战争废墟上,又面临突厥等威胁,早期重臣以政治、军事人才为主,有助于安定社会、巩固边防,为盛世奠定基础。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。首先,明确答题任务:“阐述”“从上述材料中发现的一则历史现象”“得出一个结论”;第二步,阅读材料,提取有效信息:概括每个宰相的事迹,从这些事迹中得出其反映的唐朝相关的历史现象;第三步,结合所学唐朝的相关知识,对相关事迹与其反映的社会现象进行阐述;第四步,进行总结性概括和升华,得出结论。特别注意,严格落实题目中的要求,做到规范答题。

20.【参考答案】

(1)看法:佛教通过陆道传入中国。

史料依据:早期入华的佛教信徒都集中在北方;佛教在北方的传播比南方早;南北的佛教造型风格同源,且南方佛教艺术很可能来源于中原北方;敦煌悬泉东汉浮屠简的记载。

材料:中外文书档案;个人著述与书信;早期寺庙遗迹、碑刻等实物资料。

(2)影响:丰富了中华文化的内涵;为文学和艺术发展提供新题材和灵感;影响中国传统主流思想和文化;影响中国伦理观念;促进了中外文化交流。

【详解】本题主要考查古代佛教传入中国情况,考查学生获取和解读材料信息、调动和运用所学知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题的能力。第(1)问,第一小问“看法”,紧扣材料信息,不难找到其认可陆道说;第二小问“史料依据”,据材料中的“据文献显示”“将我国北方和南方地区的早期佛像造型进行了对比”“通过对于敦煌悬泉东汉浮屠简的分析”等信息可得出文献史料和实物史料等相关具体证据;第三小问“收集哪些材料”,可结合所学知识,从档案著述,书信、报刊等角度作答。

第(2)问“影响”,结合材料和所学知识,可从佛教对中国的文化、文艺、伦理、思想及对中外之间关系等方面概括作答。

班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下图为现存于甘肃博物馆的文物“晋归义羌侯”金印的印文。它是西晋王朝颁给地处西北、归顺中原的羌族部落酋长的印章。该文物可以说明西晋时期( )

A.中原政权与少数民族的交流 B.北方地区分裂动荡的局面

C.少数民族内迁至南方地区 D.冶金制印技术的高度发达

2.史书记载,晋武帝司马炎共有26个儿子,但太子司马衷却天生痴愚。晋武帝想要废太子,另择继承人,皇后劝说:“立嫡以长不以贤,岂可动乎!”最终,晋武帝没有更换太子。由此可见,晋武帝选立太子是根据( )

A.世袭制的父死子继原则 B.禅让制的尚贤原则

C.君主制的集权独裁原则 D.宗法制的嫡长子继承制

3.据《魏书·裴植传》记载,北魏官员裴植一家,父母双亲尚在人世而兄弟已经分家,而且子女的财产和父母严格分开。《魏书》对此评论说,“一门数灶,盖亦染江南之俗也”。据此可知( )

A.江南财产私有观念更强 B.宗法制度开始崩溃

C.北方风俗深受南方影响 D.门阀政治逐渐衰落

4.东晋南朝时期,南迁的侨民可享受优待,社会矛盾趋急。为此,南朝统治者多次实行土断,即以土著为断,规定居民不分侨、旧,一律在所居郡县编入正式户籍,取消对侨人的优待。一时“财阜国丰”“豪强肃然”。据此可知,当时( )

A.门阀士族的势力已急剧衰退 B.战乱是人口迁移的重要因素

C.经济重心已开始向南方转移 D.土断顺应了时代的发展需要

5.魏晋士族封山占田,拥有大量土地和依附农民,推动了庄园经济的发展,在扶贫济困方面发挥重要作用。西晋灭亡,大量士族南迁,将大批书籍资料带到南方,其“优美之门风实基于学业之因袭”。由此可见,魏晋士族( )

A.是豪强地主阶级的典型代表 B.一定程度上传承发展了中华文明

C.拥有着优越尊贵的社会地位 D.构成了东晋政权稳定的主要威胁

6.汉末到魏晋的名士好“清谈”,但“清谈”的内容却又分两期,前期“清谈”的内容为政治上的实际问题,后期“清谈”内容多为空洞抽象的“玄学”。“清谈”内容的变化反映出( )

A.士人群体走向衰落 B.士族政治逐渐确立

C.政治斗争日趋激烈 D.儒家正统地位动摇

7.西晋时期,“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋被内迁的匈奴贵族所灭后,大批人口从中原地区外迁,公元296年,齐万年之乱后,一股经汉中抵蜀地,另一股经汉水至淮河一带,后为石勒所收。据此可知,这一时期的人口迁徙( )

A.呈现由政府组织的特点 B.呈现由北向南的趋势

C.造成中原人口大量锐减 D.开启了经济重心转移

8.隋文帝统治初期,曾派人巡视河北五十二州,罢免贪官污吏二百余人,裁汰了约十分之三的地方冗员。他制定的隋律,“以轻代重,化死为生”。这反映出隋初( )

A.政体改革取得了显著成效 B.科举考试腐败初露

C.社会治理呈良性发展趋势 D.吏治法治比较公正

9.据《隋书·食货志》载:朝廷在京师及卫州、洛州、陕州、华州等建仓置粮,广招运丁,并在各县建义仓。文帝又令各州寻便利之地,凿水通渠,官民船舶可快速通达。由此可见( )

A.隋朝粮食储运体系较完善 B.隋文帝有重节俭的传统

C.统治者对农民的残酷剥削 D.江南地区产粮超过北方

10.政事堂初设于唐代贞观年间,凡是国家大政方针均在政事堂商议。至唐玄宗十一年(723年),政事堂改为“中书门下”,而且有了独立的印信——“中书门下之印”。这反映出当时( )

A.中枢机构运行方式有调整 B.中书门下省成为决策机构

C.政事堂的职能发生了变化 D.君权和相权矛盾有所缓和

11.公元659年武则天颁布《姓氏录》,以官员官阶和声望作为社会地位区分的依据。然在武后去世后,无论是官方还是私家的族谱编写,都重申以传统大族声望为基础。这一变化反映当时( )

A.门阀势力仍有较大影响 B.社会阶层流动加强

C.专制主义集权体制动摇 D.宗法制成为斗争焦点

12.唐代之前,女性一般不被允许参加竞技活动,但唐朝的女性创造了我国古代女性竞技文化的巅峰,她们中的一些杰出女艺人还把女性竞技活动当作谋生手段,或在宫廷、或在市井表演,实现经济上的自给自足。这反映了当时( )

A.男女平等观念成为主流 B.深受民族错居的影响

C.社会开放,礼法束缚减轻 D.社会流动性有所增强

13.中唐以后,南方各个丘陵山区大量垦辟茶园,不少农家以栽茶、种茶为生,称为“园护”。陆羽《茶经》的记载表明,唐代的茶树栽培、茶叶采摘和培制加工技术已相当成熟。可见,这一历史时期( )

A.民营手工业已实现规模化的经营 B.经济重心基本南移

C.茶叶生产成为重要的经济增长点 D.商业环境相对宽松

14.下表是中晚唐河北藩镇之一“邢洺镇”的政治变迁状况。这一状况说明( )

藩镇 年份 是否割据 说明

邢洺 755—774 是 755年安史之乱爆发,乱平后763年起,为相卫节度使一部

775—820 否 775年田承嗣盗据相卫,邢、磁二州为朝廷掌握

821—843 是 821年起刘悟割据

844—881 否 844年刘稹叛乱被平定

882—907 是 882年起孟方立重新割据

A.安史之乱导致唐朝覆亡 B.邢洺镇分裂为多个藩镇

C.藩镇割据引发农民起义 D.唐朝中央集权遭到破坏

15.在吐鲁番出土的唐朝墓志中,开元以后的当地墓志开始改变高昌地区传统的书写方式,转而与中原趋同,出现了“大唐启运,泽被西州”等措辞。据《旧唐书》载,安禄山起兵范阳时,于阗王尉迟胜“自率兵五千赴难(帮助官兵)”。上述现象表明( )

A.唐朝政府对外政策的开放和包容 B.西域地区对唐朝的政治认同加强

C.中央政府开始对西域实施政治管理 D.西域与内地的经济文化融合发展

16.婆罗门曲为天竺佛教舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名为“霓裳羽衣舞”,风靡一时。这反映了( )

A.对外交流助推文化趋同 B.三教合一促进文化繁荣

C.文化交融推动艺术创新 D.丝绸之路造就盛唐气象

二、综合题:共52分。

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料 在塑造华夏正统过程中,北魏政治文化具有特殊性,其礼仪仍保留有拓跋鲜卑旧俗,但北魏吸纳华夏礼仪、开创新局的态势不容小觑。虽偏安江南,东晋南朝在礼仪制度上居于优势地位,仍以华夏文化正统自居。道武帝开国以后,北魏统治者华夏认同观念潜滋暗长。延至孝文帝,自觉塑造华夏正统的意识更为突出。中书监高闾认为判别华夷的标准在于是否“地据中夏”,具有鲜明的政治地理的概念。同样在文化标准上,北魏虽然有限度地承认南朝作为华夏政权的合法性,但以“中夏”自居,视南齐为“南夏”。由此可见,北魏正统观念存在地域与文化两种不同的判别标准,但无论具体标准为何,均凸显出孝文帝积极塑造北魏为华夏正统王朝的强烈意识。

——摘编自赵永磊《争膺天命:北魏华夏天神祭祀考论》

(1)根据材料并结合所学知识,分析孝文帝“塑造北魏为华夏正统王朝”的有利因素和不利因素。(8分)

(2)根据材料概括北魏政治文化的特点。结合所学知识,说明北魏政权塑造华夏正统产生的积极影响。

(6分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来,内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

材料三 三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

(1)根据材料一,指出“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮”的主要原因。这一现象导致的直接后果是什么?(6分)

(2)根据材料二,概括魏晋时期的社会现象。(2分)

(3)根据材料三,评析三国鼎立局面形成所产生的重大影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表所示为史书所载的唐代几位名臣的事迹。

姓名 职位 事迹

房玄龄 曾任中书令、尚书左仆射、司空等职 太宗亲征辽东,命玄龄京城留守,手诏曰:“公当萧何之任,朕无后顾之忧矣。”军戎器械,战士粮廪,并委令处分发遣。玄龄屡上言敌不可轻,尤宜诫慎

魏征 曾任尚书左丞、秘书监、门下侍中等职 太宗新即位,励精政道,数引徵入卧内,访以得失。徵雅有经国之才,性又抗直,无所屈挠。太宗与之言,未尝不欣然纳受。徵亦喜逢知己之主,思竭其用,知无不言

狄仁杰 曾任大理寺丞、侍御史、刺史、司马、同凤阁(中书省)、鸾台(门下省)、平章事(宰相)等职 时武卫大将军权善才坐误斫昭陵(唐太宗墓)柏树,仁杰奏罪当免职。高宗令即诛之,仁杰又奏罪不当死。……仁杰曰:“臣闻逆龙鳞,自古以为难,臣愚以为不然。……今陛下以昭陵一株柏杀一将军,千载之后,谓陛下为何主?……”帝意稍解,善才因而免死

姚崇 曾任武后、睿宗、玄宗三朝宰相,常兼兵部尚书等职 是时,上(唐玄宗)初即位,务修德政,军国庶务多访于崇。……崇独当重任,明于吏道,断割不滞

——摘编自《旧唐书》

阐述从上述材料中发现的一则历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 2016年5月21日,广东省博物馆邀请中山大学人类学系姚崇新教授进行了主题名为“陆道还是海道?——佛教初传中国路径问题再探讨”的讲座。他指出,据文献显示,几乎所有早期入华的佛教信徒都沿陆上丝绸之路自西北而来集中在洛阳,而非海道说者所认为的江淮地区,且佛教在西域的传播虽晚于内地,却仍较南海地区为早;此外,虽然广州和交州为佛教自海上登陆的首选地点,但于文献所见最早传入的时间也仅在东汉年间,因此,海道说并不可取。为支持陆道说,姚崇新教授还将我国北方和南方地区的早期佛像造型进行了对比,得出的结论是南北方的佛教造型风格都受到了中亚犍陀罗造型艺术的影响,且南方佛教艺术来源于中原北方的可能性更大。之后,姚教授通过对敦煌悬泉东汉浮屠简的分析,进一步充实了陆道说的证据。

——摘编自《姚崇新:陆道还是海道?——佛教初传中国路径问题再探讨》

材料二 佛教自汉代传入中国,至今已2000年。它深刻地影响着中国的传统思想和文化。历史上真实的佛教绝不是一种孤立的信仰,它一直与不同时代、不同地区的各种哲学思想、民间的风俗习惯、社会道德乃至政治经济、文学艺术等结合在一起。

——摘编自《佛教传入中国后的影响》

(1)根据材料一,指出姚教授对佛教传入中国路径的看法及其具体史料依据,若要进一步论证佛教传入中国的路径,还可以收集哪些材料?(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明佛教传入中国的影响。(6分)

参考答案

一、选择题

1.A【详解】从题干中的“西晋颁给内迁少数民族酋长的印章”和“羌”“鲜卑”“氏”并联系所学知识可知,西晋时期北方一些少数民族内迁,故选项A正确;题干材料反映了西晋对内迁少数民族的招抚政策,并没有体现出北方地区分裂动荡的局面,排除B项;西晋时期北方一些少数民族内迁,而非少数民族内迁至南方地区,排除C项;材料中无法看出当时的冶金制印技术的发展程度,排除D项。故选A项。

2.D【详解】根据“立嫡以长不以贤,岂可动乎”可知皇后认为太子要由嫡长子来担任,嫡长子制度是宗法制的核心内容,所以D符合题意;AC没有体现出嫡长子制度的内容,排除;材料中太子的确立是实行世袭制的体现,而非禅让制,排除B。

3.A【详解】材料信息表明兄弟分家,父母和子女财产分开,说明私有观念更强,而材料说明这种观念是受南方风俗影响,A项正确;宗法制度在西周灭亡后已经崩溃,裴植一家不能代表整个北方地区,排除B、C两项;严格意义上讲,真正意义上的门阀政治只有东晋,北魏只能说门阀势力较强,且财产分开不代表门阀家族不能在政治上守望相助,排除D项。故选A项。

4.D【详解】材料中“南迁的侨民可享受优待”的举措会引发迁入民与南方土著民的矛盾,也会影响政府的税收。土断之后,“一时‘财阜国丰’‘豪强肃然’”,说明土断促进了经济发展,增加了国家税收,打击了豪强势力,顺应了时代发展的需要,D项正确;材料无法体现门阀士族势力急剧衰退,排除A项;B选项与材料无关,排除;唐朝中后期经济重心开始南移,排除C项。故选D项。

5.B【详解】依据材料可知,魏晋时期大量士族南迁,将大批书籍资料带到南方,有利于将中原地区的文化传播到南方,一定程度上传承发展了中华文明,B项正确;A项与材料无关,排除;材料反映的是魏晋士族对传承中华文明起了推动作用,不是强调其优越尊贵的社会地位,排除C项;材料没有涉及魏晋士族对东晋政权稳定的威胁,排除D项。故选B项。

6.A【详解】据题意可知,汉末到魏晋的名士“清谈”的内容从政治上的实际问题变成空洞抽象的“玄学”,说明这些名士逐渐淡出政治的范畴,是士人群体走向衰落的表现,A项正确;士人群体逐渐淡出政治领域不是士族政治逐渐确立的表现,排除B项;材料反映的是士人群体的衰落,不是政治斗争日趋激烈,排除C项;儒家的正统地位没有被动摇过,排除D项。故选A项。

7.B【详解】根据“西晋被内迁的匈奴贵族所灭后,大批人口从中原地区外迁,公元296年,齐万年之乱后,一股经汉中抵蜀地,另一股经汉水至淮河一带,后为石勒所收”可得出,北方战乱,南方相对而言较稳定,因此大量人口南迁,呈现出由北向南的趋势,B项正确;材料没有体现政府的组织,排除A项;中原人口大量增加,排除C项;“开启”表述错误,经济重心的转移在这之前已经开始,排除D项。故选B项。

8.C【详解】从隋文帝统治初期在吏治、法治方面的具体做法可以看出,隋文帝在社会治理上取得了一些成效,吏治趋向清明,隋律有利于社会矛盾的缓和,这是隋朝初期社会治理朝着良性方向发展的表现,故C项正确;材料中所反映的信息,并不是政体改革的具体做法,也没有改革成效的集中表现,排除A项;隋炀帝时期,科举制度正式创立,排除B项;材料反映了隋文帝时期的法治建设成就,只是删繁就简,减轻刑罚,但不能体现出“比较公正”,排除D项。故选C项。

9.A【详解】隋朝在各地建立仓储,而且配备相应的交通设施,说明当时粮食储运体系较为完善,A正确;题干与节俭无关,排除B;材料未体现出对农民的剥削,排除C;题干未将南北方粮食产量进行对比,排除D。故选A项。

10.A【详解】结合所学可知,唐朝实行三省六部制,即中书、门下、尚书、六部。依据材料可知,政事堂改为“中书门下”,而且有专印,这体现唐初中枢机构的运行方式发生了调整,A项正确;门下省负责审议、封驳,不是决策机构,排除B项;政事堂改名,并且有独立的印信,说明政事堂的地位大为提升,而其职能没有发生变化,排除C项;材料并未涉及君权和相权的矛盾问题,排除D项。故选A项。

11.A【详解】据材料“武则天颁布《姓氏录》,以官员官阶和声望作为社会地位区分的依据”及“武后去世后,无论是官方还是私家的族谱编写,都重申以传统大族声望为基础”可知,武后时期的《姓氏录》威胁了世家大族的地位,武后去世后的族谱编写活动再次以大族声望为基础,说明当时门阀政治影响深远,A项正确;材料未涉及社会阶层的流动,排除B项;材料体现的是社会地位的区分的依据,与专制主义集权体制无关,排除C项;材料主旨体现的是社会地位的区分的依据,而不是宗法制,排除D项;故选A项。

12.C【详解】根据材料可知,唐代以前女性一般不被允许参加竞技活动,唐朝时女性不仅可以参加竞技活动,还将它作为谋生手段,且表演地点上到宫廷,下至市井,对比之下可见,唐代社会的开放包容减轻了传统礼法对女性的束缚,C项正确;材料无法体现“男女平等观念成为主流”,排除A项;女性受到的束缚减轻,可能是受到民族错居的影响,但材料没有足够的信息明确说明这种变化是由民族错居带来的,排除B项;社会流动性包括阶层流动和人员流动,材料所述变化与社会流动性无关,排除D项。故选C项。

13.C【详解】材料信息说明,中唐以后,茶园大量增加,茶树栽培、茶叶采摘和培制加工技术已相当成熟。由此可知,这一历史时期茶叶生产成为重要的经济部门,即重要的经济增长点,故C正确;“实现规模化的经营”无法体现,故A错误;材料信息不能得出经济重心基本南移,故B错误;材料和商业环境没有关系,故D错误。

14.D【详解】从材料中邢洺镇对中央政府叛降不定的情况可以得出,唐朝中央集权遭到破坏,D项正确;安史之乱导致唐朝由盛转衰,排除A项;BC两项说法在材料中没有体现,排除。故选D项。

15.B【详解】依据所学,西域地区一直是少数民族聚集地,中央政府管辖松散。依据材料,唐玄宗以后,西域政权的文书中使用唐朝措辞,于阗国王帮助唐朝政府镇压叛乱,体现出对中原政权的归向和趋同,这是一种政治认同的表现,B项正确;同西域的关系不属于对外关系,排除A项;中央政府对西域实施政治管理始于西汉,排除C项;D项的叙述与材料无关,排除。故选B项。

16.C【详解】根据材料可知,风靡一时的“霓裳羽衣舞”源于印度传入中国的婆罗门曲,经过一系列中国化的加工修改而成,说明中外文化交融推动了艺术创新,C项正确;“趋同”的说法有误,排除A项;材料反映的是中外文化交流,不是三教合一,排除B项;材料无法体现“丝绸之路成就盛唐气象”,排除D项。故选C项。

二、综合题

17.【参考答案】

(1)有利因素:北魏统治者华夏认同观念和意识逐步增强,孝文帝迁都洛阳;占据传统中国的政治中心,具有政治地理优势。不利因素:北魏是少数民族政权;北魏在礼仪文化方面居于劣势地位;北魏政权中的守旧势力较强。

(2)特点:吸纳华夏礼仪的同时保留鲜卑旧俗。积极影响:增强北魏各民族的文化凝聚力,加速北魏政权的封建化(汉化)进程;有利于缓和民族矛盾,促进民族交融;为国家统一奠定基础。

【详解】(1)有利因素:根据“道武帝开国以后,北魏统治者华夏认同观念潜滋暗长。延至孝文帝,自觉塑造华夏正统的意识更为突出”得出北魏统治者华夏认同观念和意识逐步增强;根据“延至孝文帝,自觉塑造华夏正统的意识更为突出。中书监高闾认为判别华夷的标准在于是否‘地据中夏’,具有鲜明的政治地理的概念”得出孝文帝迁都洛阳,占据传统中国的政治中心,具有政治地理优势。不利因素:根据“北魏政治文化具有特殊性,其礼仪仍保留有拓跋鲜卑旧俗”得出北魏是少数民族政权;根据所学可概括得出北魏在礼仪文化方面居于劣势地位;北魏政权中的守旧势力较强等。(2)特点:根据“北魏政治文化具有特殊性,其礼仪仍保留有拓跋鲜卑旧俗,但北魏吸纳华夏礼仪、开创新局的态势不容小觑”吸纳华夏礼仪的同时保留鲜卑旧俗。积极影响:根据“由此可见,北魏正统观念存在地域与文化两种不同的判别标准,但无论具体标准为何,均凸显出孝文帝积极塑造北魏为华夏正统王朝的强烈意识”可从增强北魏各民族的文化凝聚力,加速北魏政权的封建化(汉化)进程;有利于缓和民族矛盾,促进民族交融;为国家统一奠对基础等方面概括。

18.【参考答案】

(1)原因:北方战乱频繁。

后果:北方民众大量南迁,促进了江南地区的开发。

(2)魏晋南北朝时期,内迁少数民族与汉族杂居相处,相互学习,民族差异逐渐消除,民族大交融局面形成。

(3)三国的局部统一为全国统一准备了条件;各国为增强国力,发展生产,促进了经济的发展;各国重视民族关系,促进了民族的大交融。尽管三国时期国家分裂,但同东汉末割据混战相比,形成相对稳定的局面,具有进步性。

【解析】(1)原因:根据材料“各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战”可分析出北方战乱频繁。

后果:根据材料“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮”可分析出北方民众大量南迁,促进了江南地区的开发。(2)根据材料“内迁的各族与当地的汉人错居杂处”“他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融”可分析出魏晋南北朝时期,内迁少数民族与汉族杂居相处,相互学习,民族差异逐渐消除,民族大交融局面形成。(3)根据材料“这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件”可分析出三国的局部统一为全国统一准备了条件;根据材料“各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展”可分析出各国为增强国力,发展生产,促进了经济的发展;根据材料“魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融”可分析出各国重视民族关系,促进了民族的大交融。尽管三国时期国家分裂,但同东汉末割据混战相比,形成相对稳定的局面,具有进步性。

19.【参考答案】

示例:

历史现象:唐初选相,注重政治、军事才能。

阐述:唐代经济文化得到发展,政治相对清明,在此背景下,涌现出许多忠臣良相,魏征善于进谏、房玄龄有谋略和处事能力、狄仁杰直言敢谏、姚崇独当重任等均反映了唐代前期选拔和任命宰相的标准,他们的活动有利于沟通上下关系,提高行政效能,巩固边疆统治,树立朝廷威望,收揽天下民心,推动唐朝统治进入盛世。

结论:唐朝建立在隋末农民战争废墟上,又面临突厥等威胁,早期重臣以政治、军事人才为主,有助于安定社会、巩固边防,为盛世奠定基础。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。首先,明确答题任务:“阐述”“从上述材料中发现的一则历史现象”“得出一个结论”;第二步,阅读材料,提取有效信息:概括每个宰相的事迹,从这些事迹中得出其反映的唐朝相关的历史现象;第三步,结合所学唐朝的相关知识,对相关事迹与其反映的社会现象进行阐述;第四步,进行总结性概括和升华,得出结论。特别注意,严格落实题目中的要求,做到规范答题。

20.【参考答案】

(1)看法:佛教通过陆道传入中国。

史料依据:早期入华的佛教信徒都集中在北方;佛教在北方的传播比南方早;南北的佛教造型风格同源,且南方佛教艺术很可能来源于中原北方;敦煌悬泉东汉浮屠简的记载。

材料:中外文书档案;个人著述与书信;早期寺庙遗迹、碑刻等实物资料。

(2)影响:丰富了中华文化的内涵;为文学和艺术发展提供新题材和灵感;影响中国传统主流思想和文化;影响中国伦理观念;促进了中外文化交流。

【详解】本题主要考查古代佛教传入中国情况,考查学生获取和解读材料信息、调动和运用所学知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题的能力。第(1)问,第一小问“看法”,紧扣材料信息,不难找到其认可陆道说;第二小问“史料依据”,据材料中的“据文献显示”“将我国北方和南方地区的早期佛像造型进行了对比”“通过对于敦煌悬泉东汉浮屠简的分析”等信息可得出文献史料和实物史料等相关具体证据;第三小问“收集哪些材料”,可结合所学知识,从档案著述,书信、报刊等角度作答。

第(2)问“影响”,结合材料和所学知识,可从佛教对中国的文化、文艺、伦理、思想及对中外之间关系等方面概括作答。

同课章节目录