2023年中考物理(沪粤版)总复习达标检测卷(第一至四章)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023年中考物理(沪粤版)总复习达标检测卷(第一至四章)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 858.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-18 02:08:17 | ||

图片预览

文档简介

达标检测卷

(范围:第一至四章 时间:90分钟)

题 号 一 二 三 四 总分 总分人 核分人

得 分

第Ⅰ卷 选择题(共42分)

一、选择题(本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,第1~12小题只有一项符合题目要求,第13~14小题有多项符合题目要求。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

1.小明测量自己用的铅笔长度时,记录下16.25,但漏写了单位,这个单位应是 ( )

A.mm B.cm C.m D.km

2.吹长笛时,通过抬起不同的手指来改变空气柱的长度,从而改变声音的 ( )

A.音调 B.响度 C.振幅 D.音色

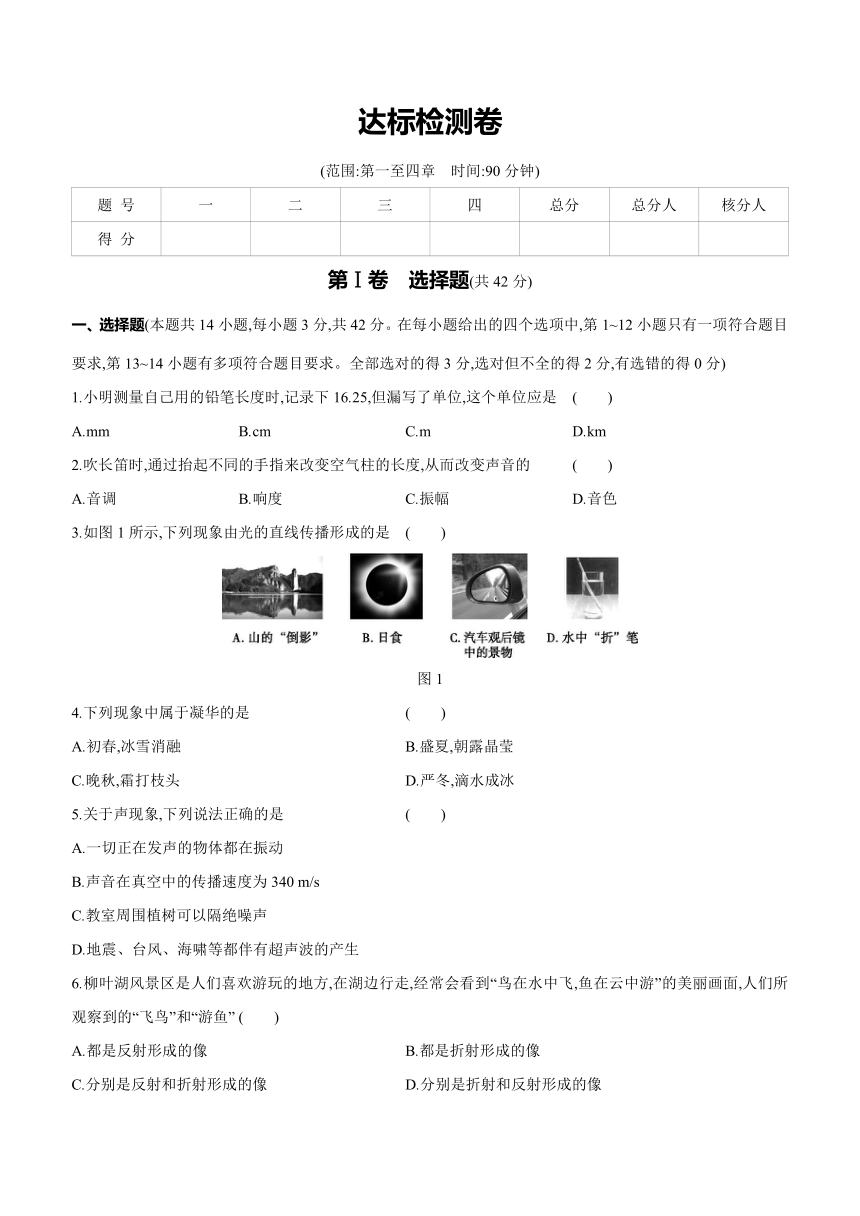

3.如图1所示,下列现象由光的直线传播形成的是 ( )

图1

4.下列现象中属于凝华的是 ( )

A.初春,冰雪消融 B.盛夏,朝露晶莹

C.晚秋,霜打枝头 D.严冬,滴水成冰

5.关于声现象,下列说法正确的是 ( )

A.一切正在发声的物体都在振动

B.声音在真空中的传播速度为340 m/s

C.教室周围植树可以隔绝噪声

D.地震、台风、海啸等都伴有超声波的产生

6.柳叶湖风景区是人们喜欢游玩的地方,在湖边行走,经常会看到“鸟在水中飞,鱼在云中游”的美丽画面,人们所观察到的“飞鸟”和“游鱼” ( )

A.都是反射形成的像 B.都是折射形成的像

C.分别是反射和折射形成的像 D.分别是折射和反射形成的像

7.某同学利用同一把刻度尺测量一个物体的长度,三次测量的数据分别为2.45 cm、2.46 cm、2.46 cm,则测量结果应记为 ( )

A.2.5 cm B.2.457 cm C.2.45 cm D.2.46 cm

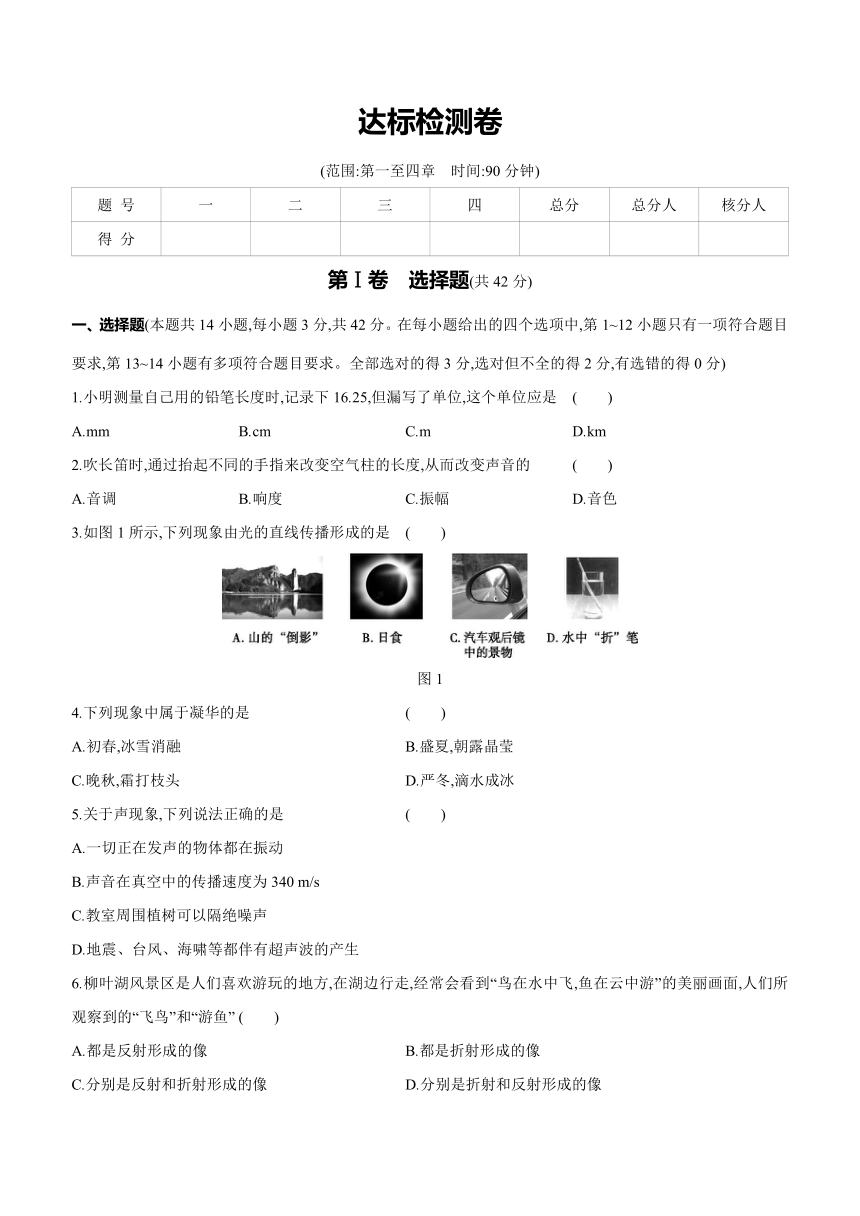

8.图2中能正确表示光从空气进入玻璃中的光路的是 ( )

图2

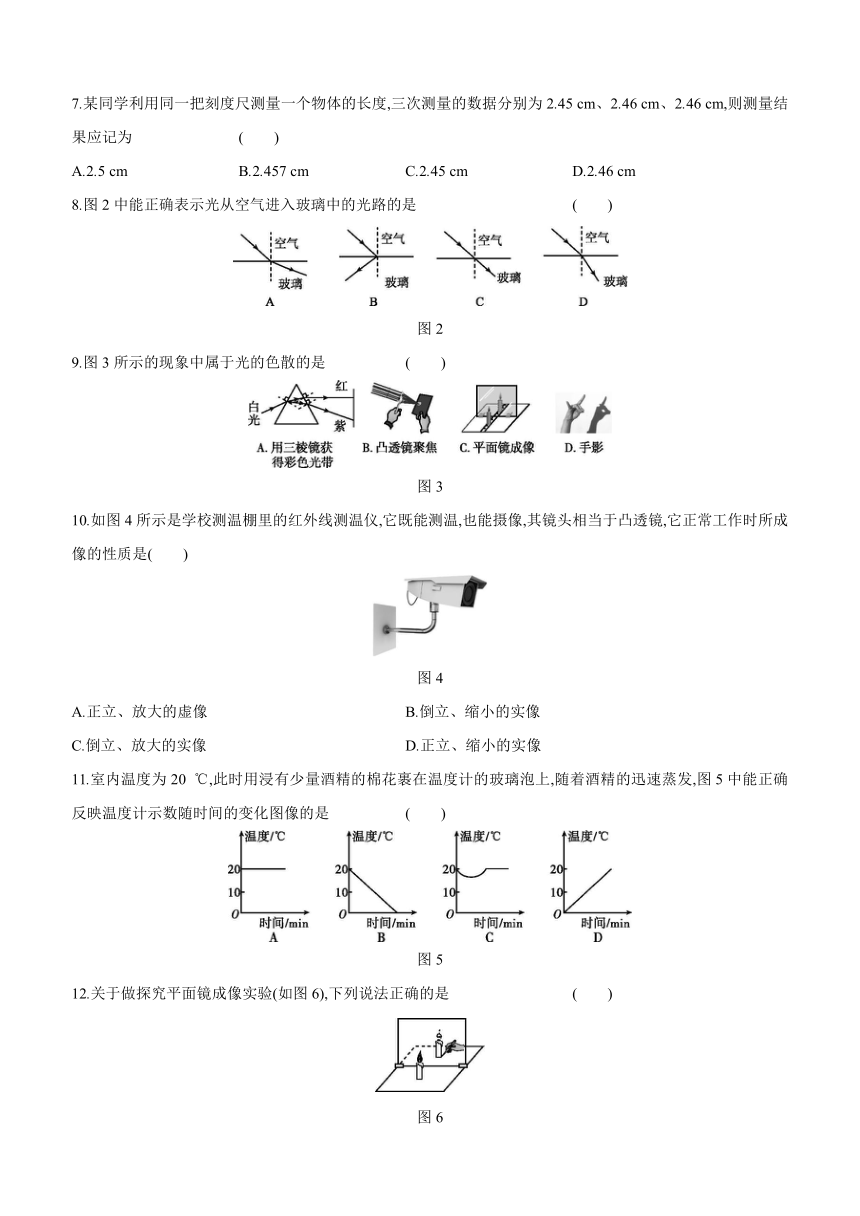

9.图3所示的现象中属于光的色散的是 ( )

图3

10.如图4所示是学校测温棚里的红外线测温仪,它既能测温,也能摄像,其镜头相当于凸透镜,它正常工作时所成像的性质是( )

图4

A.正立、放大的虚像 B.倒立、缩小的实像

C.倒立、放大的实像 D.正立、缩小的实像

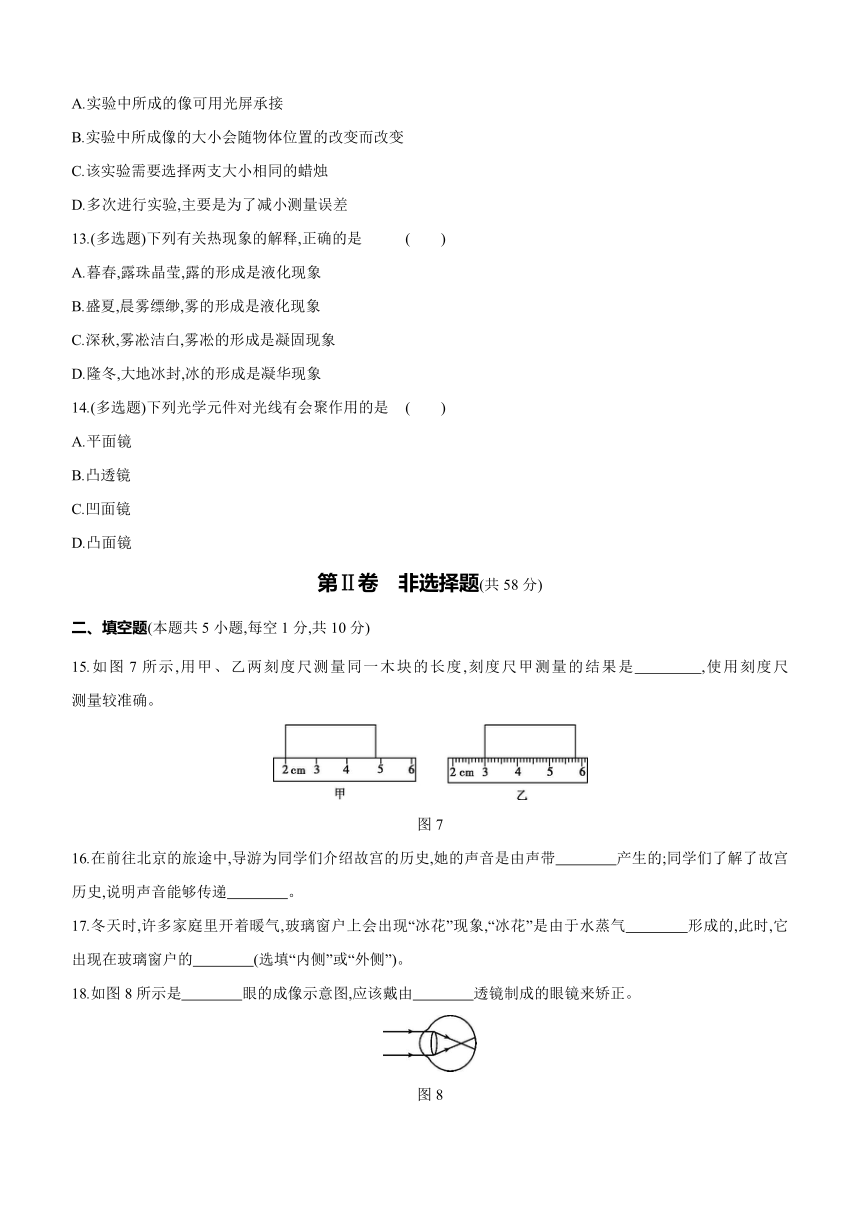

11.室内温度为20 ℃,此时用浸有少量酒精的棉花裹在温度计的玻璃泡上,随着酒精的迅速蒸发,图5中能正确反映温度计示数随时间的变化图像的是 ( )

图5

12.关于做探究平面镜成像实验(如图6),下列说法正确的是 ( )

图6

A.实验中所成的像可用光屏承接

B.实验中所成像的大小会随物体位置的改变而改变

C.该实验需要选择两支大小相同的蜡烛

D.多次进行实验,主要是为了减小测量误差

13.(多选题)下列有关热现象的解释,正确的是 ( )

A.暮春,露珠晶莹,露的形成是液化现象

B.盛夏,晨雾缥缈,雾的形成是液化现象

C.深秋,雾凇洁白,雾凇的形成是凝固现象

D.隆冬,大地冰封,冰的形成是凝华现象

14.(多选题)下列光学元件对光线有会聚作用的是 ( )

A.平面镜

B.凸透镜

C.凹面镜

D.凸面镜

第Ⅱ卷 非选择题(共58分)

二、填空题(本题共5小题,每空1分,共10分)

15.如图7所示,用甲、乙两刻度尺测量同一木块的长度,刻度尺甲测量的结果是 ,使用刻度尺 测量较准确。

图7

16.在前往北京的旅途中,导游为同学们介绍故宫的历史,她的声音是由声带 产生的;同学们了解了故宫历史,说明声音能够传递 。

17.冬天时,许多家庭里开着暖气,玻璃窗户上会出现“冰花”现象,“冰花”是由于水蒸气 形成的,此时,它出现在玻璃窗户的 (选填“内侧”或“外侧”)。

18.如图8所示是 眼的成像示意图,应该戴由 透镜制成的眼镜来矫正。

图8

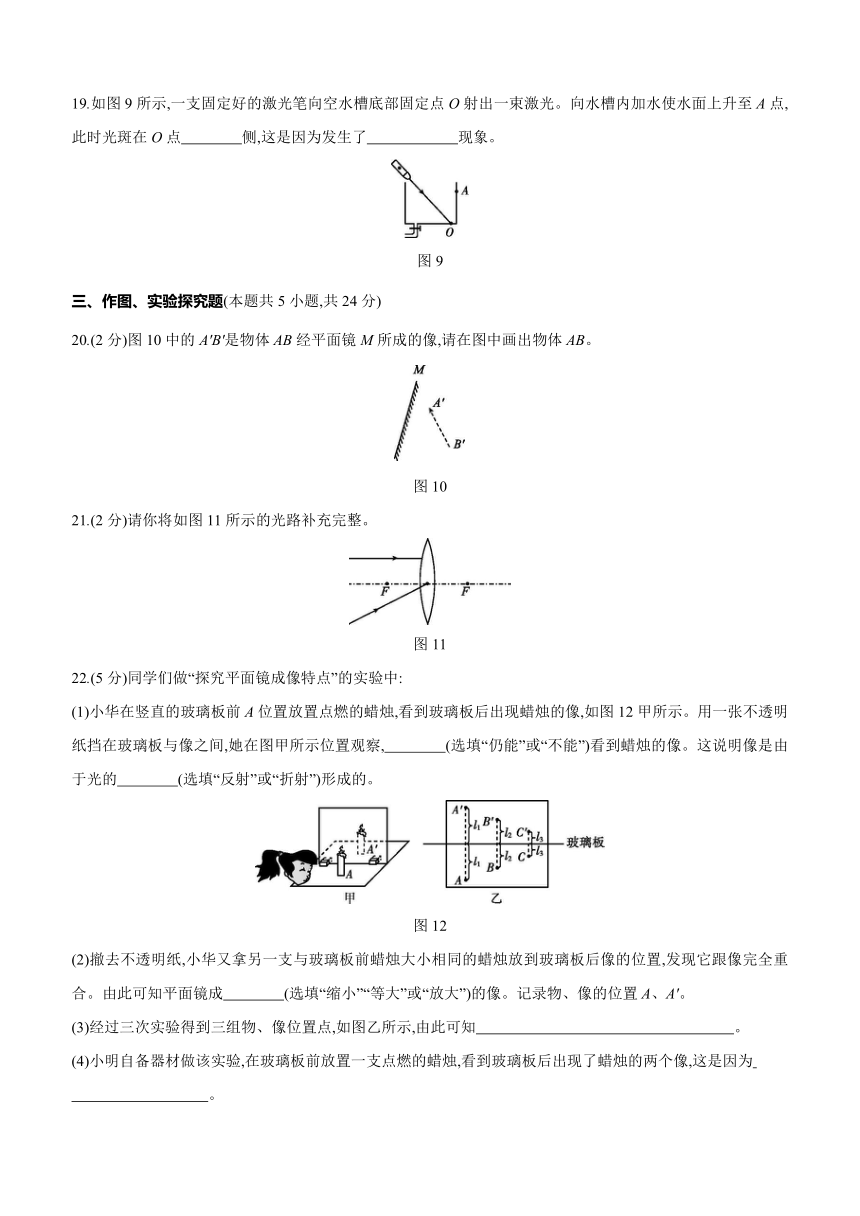

19.如图9所示,一支固定好的激光笔向空水槽底部固定点O射出一束激光。向水槽内加水使水面上升至A点,此时光斑在O点 侧,这是因为发生了 现象。

图9

三、作图、实验探究题(本题共5小题,共24分)

20.(2分)图10中的A'B'是物体AB经平面镜M所成的像,请在图中画出物体AB。

图10

21.(2分)请你将如图11所示的光路补充完整。

图11

22.(5分)同学们做“探究平面镜成像特点”的实验中:

(1)小华在竖直的玻璃板前A位置放置点燃的蜡烛,看到玻璃板后出现蜡烛的像,如图12甲所示。用一张不透明纸挡在玻璃板与像之间,她在图甲所示位置观察, (选填“仍能”或“不能”)看到蜡烛的像。这说明像是由于光的 (选填“反射”或“折射”)形成的。

图12

(2)撤去不透明纸,小华又拿另一支与玻璃板前蜡烛大小相同的蜡烛放到玻璃板后像的位置,发现它跟像完全重合。由此可知平面镜成 (选填“缩小”“等大”或“放大”)的像。记录物、像的位置A、A'。

(3)经过三次实验得到三组物、像位置点,如图乙所示,由此可知 。

(4)小明自备器材做该实验,在玻璃板前放置一支点燃的蜡烛,看到玻璃板后出现了蜡烛的两个像,这是因为

。

23.(7分)如图13甲所示是小丽同学探究“冰熔化时温度的变化规律”的实验装置图。

图13

(1)如图乙所示,温度计的示数为 ℃。

(2)安装实验器材时,小丽应按照 (选填“从上到下”或“从下到上”)的顺序进行。除了图中的器材外,还需要的测量仪器是 。

(3)如图丙所示为她绘制的冰熔化过程中温度随时间变化的图像。分析图像数据可知,冰是 (选填“晶体”或“非晶体”)。

(4)当试管中的冰全部熔化成水后,继续用酒精灯加热,试管中的水 (选填“能”或“不能”)沸腾。可知水沸腾的条件是达到 、 。

24.(8分)在“探究凸透镜成像的规律”的实验中:

(1)为了确定凸透镜的焦距,小明让一束平行于主光轴的光经过一凸透镜,在光屏上得到一个最小、最亮的光斑,如图14所示,可确定该凸透镜的焦距f= cm。

图14

(2)小明用此凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”的实验。将蜡烛、凸透镜和光屏放在光具座上,在点燃蜡烛后,调节烛焰、凸透镜和光屏,使它们的中心大致在 。

(3)将蜡烛移动到距凸透镜18 cm处时,移动光屏,在光屏上 (选填“能”或“不能”)呈现清晰的倒立、放大的实像,生活中应用该原理制作的光学仪器是 (填一种即可)。

(4)当将蜡烛移动到距凸透镜45 cm处时,光屏上将会出现 立、 的实像,生活中应用该原理制作的光学仪器是 ;如果他将蜡烛再靠近凸透镜一些,这时光屏应向 (选填“靠近”或“远离”)凸透镜的方向移动,以获得清晰的实像。

四、综合应用题(本题共3小题,共24分。要求写出必要的文字说明、运算公式和重要演算步骤,答案必须写出数值和单位)

25.(6分)探测船上的声呐发出的超声波以1 500 m/s 的速度射向海底,海底再将超声波反射回来,经8 s后声呐收到反射的超声波,试求海底的深度。

26.(8分)在实验学校秋季运动会上,站在百米赛道终点的计时员王老师一时疏忽,他听到起跑的枪声才开始计时,那么他开始计时的时间将比实际的起跑时间晚多少 结果测得某同学的百米赛跑的成绩为12.3 s。问该同学的实际成绩应是多少 (设当时气温为15 ℃,结果除不尽时保留一位小数)

27.(10分)一辆汽车以14 m/s 的速度正对山崖行驶,鸣笛后2 s听到回声,声音在空气中的传播速度为340 m/s,求:

(1)汽车在这段时间内行驶的路程。

(2)鸣笛处距山崖多远。

(3)听到回声时,汽车与山崖之间的距离。

答案

1.B

2.A [解析]吹长笛时,笛声是由空气柱振动产生的,抬起不同的手指,会改变空气柱的长度,使其振动频率改变,从而改变声音的音调。故选 A。

3.B 4.C 5.A 6.C 7.D 8.D 9.A

10.B 11.C 12.C 13.AB 14.BC

15.2.8 cm 乙

16.振动 信息

17.凝华 内侧

18.近视 凹

19.左 光的折射

20.如图所示

21.如图所示

22.(1)仍能 反射

(2)等大

(3)像和物体到玻璃板的距离相等

(4)玻璃板前后两个面都反射成像

23.(1)-4

(2)从下到上 停表

(3)晶体

(4)不能 沸点 持续吸热

24.(1)10.0

(2)同一高度

(3)能 投影仪

(4)倒 缩小 照相机 远离

25.解:超声波从海面到海底传播的时间t=×8 s=4 s,

由v=可知,

海底深度s=vt=1 500 m/s×4 s=6 000 m。

26.解:声音在15 ℃的空气中传播的速度为340 m/s,

则声音传播100 m所需的时间

t声=≈0.3 s,

则他开始计时的时间将比实际的起跑时间晚0.3 s。

该同学的实际成绩

t=t计+t声=12.3 s+0.3 s=12.6 s。

27.解:(1)由v=可得,在t=2 s的时间内,汽车行驶的距离s1=v1t=14 m/s×2 s=28 m。

(2)在2 s时间内声音传播的距离s2=v2t=340 m/s×2 s=680 m,

设司机鸣笛时车距山崖的距离为s,

则有2s=s1+s2,

可得s==354 m。

(3)司机听到回声时车与山崖之间的距离

s'=s-s1=354 m-28 m=326 m。

(范围:第一至四章 时间:90分钟)

题 号 一 二 三 四 总分 总分人 核分人

得 分

第Ⅰ卷 选择题(共42分)

一、选择题(本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,第1~12小题只有一项符合题目要求,第13~14小题有多项符合题目要求。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

1.小明测量自己用的铅笔长度时,记录下16.25,但漏写了单位,这个单位应是 ( )

A.mm B.cm C.m D.km

2.吹长笛时,通过抬起不同的手指来改变空气柱的长度,从而改变声音的 ( )

A.音调 B.响度 C.振幅 D.音色

3.如图1所示,下列现象由光的直线传播形成的是 ( )

图1

4.下列现象中属于凝华的是 ( )

A.初春,冰雪消融 B.盛夏,朝露晶莹

C.晚秋,霜打枝头 D.严冬,滴水成冰

5.关于声现象,下列说法正确的是 ( )

A.一切正在发声的物体都在振动

B.声音在真空中的传播速度为340 m/s

C.教室周围植树可以隔绝噪声

D.地震、台风、海啸等都伴有超声波的产生

6.柳叶湖风景区是人们喜欢游玩的地方,在湖边行走,经常会看到“鸟在水中飞,鱼在云中游”的美丽画面,人们所观察到的“飞鸟”和“游鱼” ( )

A.都是反射形成的像 B.都是折射形成的像

C.分别是反射和折射形成的像 D.分别是折射和反射形成的像

7.某同学利用同一把刻度尺测量一个物体的长度,三次测量的数据分别为2.45 cm、2.46 cm、2.46 cm,则测量结果应记为 ( )

A.2.5 cm B.2.457 cm C.2.45 cm D.2.46 cm

8.图2中能正确表示光从空气进入玻璃中的光路的是 ( )

图2

9.图3所示的现象中属于光的色散的是 ( )

图3

10.如图4所示是学校测温棚里的红外线测温仪,它既能测温,也能摄像,其镜头相当于凸透镜,它正常工作时所成像的性质是( )

图4

A.正立、放大的虚像 B.倒立、缩小的实像

C.倒立、放大的实像 D.正立、缩小的实像

11.室内温度为20 ℃,此时用浸有少量酒精的棉花裹在温度计的玻璃泡上,随着酒精的迅速蒸发,图5中能正确反映温度计示数随时间的变化图像的是 ( )

图5

12.关于做探究平面镜成像实验(如图6),下列说法正确的是 ( )

图6

A.实验中所成的像可用光屏承接

B.实验中所成像的大小会随物体位置的改变而改变

C.该实验需要选择两支大小相同的蜡烛

D.多次进行实验,主要是为了减小测量误差

13.(多选题)下列有关热现象的解释,正确的是 ( )

A.暮春,露珠晶莹,露的形成是液化现象

B.盛夏,晨雾缥缈,雾的形成是液化现象

C.深秋,雾凇洁白,雾凇的形成是凝固现象

D.隆冬,大地冰封,冰的形成是凝华现象

14.(多选题)下列光学元件对光线有会聚作用的是 ( )

A.平面镜

B.凸透镜

C.凹面镜

D.凸面镜

第Ⅱ卷 非选择题(共58分)

二、填空题(本题共5小题,每空1分,共10分)

15.如图7所示,用甲、乙两刻度尺测量同一木块的长度,刻度尺甲测量的结果是 ,使用刻度尺 测量较准确。

图7

16.在前往北京的旅途中,导游为同学们介绍故宫的历史,她的声音是由声带 产生的;同学们了解了故宫历史,说明声音能够传递 。

17.冬天时,许多家庭里开着暖气,玻璃窗户上会出现“冰花”现象,“冰花”是由于水蒸气 形成的,此时,它出现在玻璃窗户的 (选填“内侧”或“外侧”)。

18.如图8所示是 眼的成像示意图,应该戴由 透镜制成的眼镜来矫正。

图8

19.如图9所示,一支固定好的激光笔向空水槽底部固定点O射出一束激光。向水槽内加水使水面上升至A点,此时光斑在O点 侧,这是因为发生了 现象。

图9

三、作图、实验探究题(本题共5小题,共24分)

20.(2分)图10中的A'B'是物体AB经平面镜M所成的像,请在图中画出物体AB。

图10

21.(2分)请你将如图11所示的光路补充完整。

图11

22.(5分)同学们做“探究平面镜成像特点”的实验中:

(1)小华在竖直的玻璃板前A位置放置点燃的蜡烛,看到玻璃板后出现蜡烛的像,如图12甲所示。用一张不透明纸挡在玻璃板与像之间,她在图甲所示位置观察, (选填“仍能”或“不能”)看到蜡烛的像。这说明像是由于光的 (选填“反射”或“折射”)形成的。

图12

(2)撤去不透明纸,小华又拿另一支与玻璃板前蜡烛大小相同的蜡烛放到玻璃板后像的位置,发现它跟像完全重合。由此可知平面镜成 (选填“缩小”“等大”或“放大”)的像。记录物、像的位置A、A'。

(3)经过三次实验得到三组物、像位置点,如图乙所示,由此可知 。

(4)小明自备器材做该实验,在玻璃板前放置一支点燃的蜡烛,看到玻璃板后出现了蜡烛的两个像,这是因为

。

23.(7分)如图13甲所示是小丽同学探究“冰熔化时温度的变化规律”的实验装置图。

图13

(1)如图乙所示,温度计的示数为 ℃。

(2)安装实验器材时,小丽应按照 (选填“从上到下”或“从下到上”)的顺序进行。除了图中的器材外,还需要的测量仪器是 。

(3)如图丙所示为她绘制的冰熔化过程中温度随时间变化的图像。分析图像数据可知,冰是 (选填“晶体”或“非晶体”)。

(4)当试管中的冰全部熔化成水后,继续用酒精灯加热,试管中的水 (选填“能”或“不能”)沸腾。可知水沸腾的条件是达到 、 。

24.(8分)在“探究凸透镜成像的规律”的实验中:

(1)为了确定凸透镜的焦距,小明让一束平行于主光轴的光经过一凸透镜,在光屏上得到一个最小、最亮的光斑,如图14所示,可确定该凸透镜的焦距f= cm。

图14

(2)小明用此凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”的实验。将蜡烛、凸透镜和光屏放在光具座上,在点燃蜡烛后,调节烛焰、凸透镜和光屏,使它们的中心大致在 。

(3)将蜡烛移动到距凸透镜18 cm处时,移动光屏,在光屏上 (选填“能”或“不能”)呈现清晰的倒立、放大的实像,生活中应用该原理制作的光学仪器是 (填一种即可)。

(4)当将蜡烛移动到距凸透镜45 cm处时,光屏上将会出现 立、 的实像,生活中应用该原理制作的光学仪器是 ;如果他将蜡烛再靠近凸透镜一些,这时光屏应向 (选填“靠近”或“远离”)凸透镜的方向移动,以获得清晰的实像。

四、综合应用题(本题共3小题,共24分。要求写出必要的文字说明、运算公式和重要演算步骤,答案必须写出数值和单位)

25.(6分)探测船上的声呐发出的超声波以1 500 m/s 的速度射向海底,海底再将超声波反射回来,经8 s后声呐收到反射的超声波,试求海底的深度。

26.(8分)在实验学校秋季运动会上,站在百米赛道终点的计时员王老师一时疏忽,他听到起跑的枪声才开始计时,那么他开始计时的时间将比实际的起跑时间晚多少 结果测得某同学的百米赛跑的成绩为12.3 s。问该同学的实际成绩应是多少 (设当时气温为15 ℃,结果除不尽时保留一位小数)

27.(10分)一辆汽车以14 m/s 的速度正对山崖行驶,鸣笛后2 s听到回声,声音在空气中的传播速度为340 m/s,求:

(1)汽车在这段时间内行驶的路程。

(2)鸣笛处距山崖多远。

(3)听到回声时,汽车与山崖之间的距离。

答案

1.B

2.A [解析]吹长笛时,笛声是由空气柱振动产生的,抬起不同的手指,会改变空气柱的长度,使其振动频率改变,从而改变声音的音调。故选 A。

3.B 4.C 5.A 6.C 7.D 8.D 9.A

10.B 11.C 12.C 13.AB 14.BC

15.2.8 cm 乙

16.振动 信息

17.凝华 内侧

18.近视 凹

19.左 光的折射

20.如图所示

21.如图所示

22.(1)仍能 反射

(2)等大

(3)像和物体到玻璃板的距离相等

(4)玻璃板前后两个面都反射成像

23.(1)-4

(2)从下到上 停表

(3)晶体

(4)不能 沸点 持续吸热

24.(1)10.0

(2)同一高度

(3)能 投影仪

(4)倒 缩小 照相机 远离

25.解:超声波从海面到海底传播的时间t=×8 s=4 s,

由v=可知,

海底深度s=vt=1 500 m/s×4 s=6 000 m。

26.解:声音在15 ℃的空气中传播的速度为340 m/s,

则声音传播100 m所需的时间

t声=≈0.3 s,

则他开始计时的时间将比实际的起跑时间晚0.3 s。

该同学的实际成绩

t=t计+t声=12.3 s+0.3 s=12.6 s。

27.解:(1)由v=可得,在t=2 s的时间内,汽车行驶的距离s1=v1t=14 m/s×2 s=28 m。

(2)在2 s时间内声音传播的距离s2=v2t=340 m/s×2 s=680 m,

设司机鸣笛时车距山崖的距离为s,

则有2s=s1+s2,

可得s==354 m。

(3)司机听到回声时车与山崖之间的距离

s'=s-s1=354 m-28 m=326 m。