备考2023年中考化学真题专项练习(全国通用)-45二氧化碳(含解析)

文档属性

| 名称 | 备考2023年中考化学真题专项练习(全国通用)-45二氧化碳(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-18 17:04:31 | ||

图片预览

文档简介

备考2023年中考化学真题专项练习(全国通用)-45二氧化碳

一、单选题

1.(2022·四川雅安·统考中考真题)2022年北京冬奥会是全球的冰雪盛会,下列举措不符合“绿色冬奥”的是

A.开发新能源,减少化石燃料的使用 B.生活垃圾要分类,有利于回收再利用

C.为方便运动员用餐,大量使用一次性木筷 D.使用不破坏臭氧层的二氧化碳作制冷剂制冰

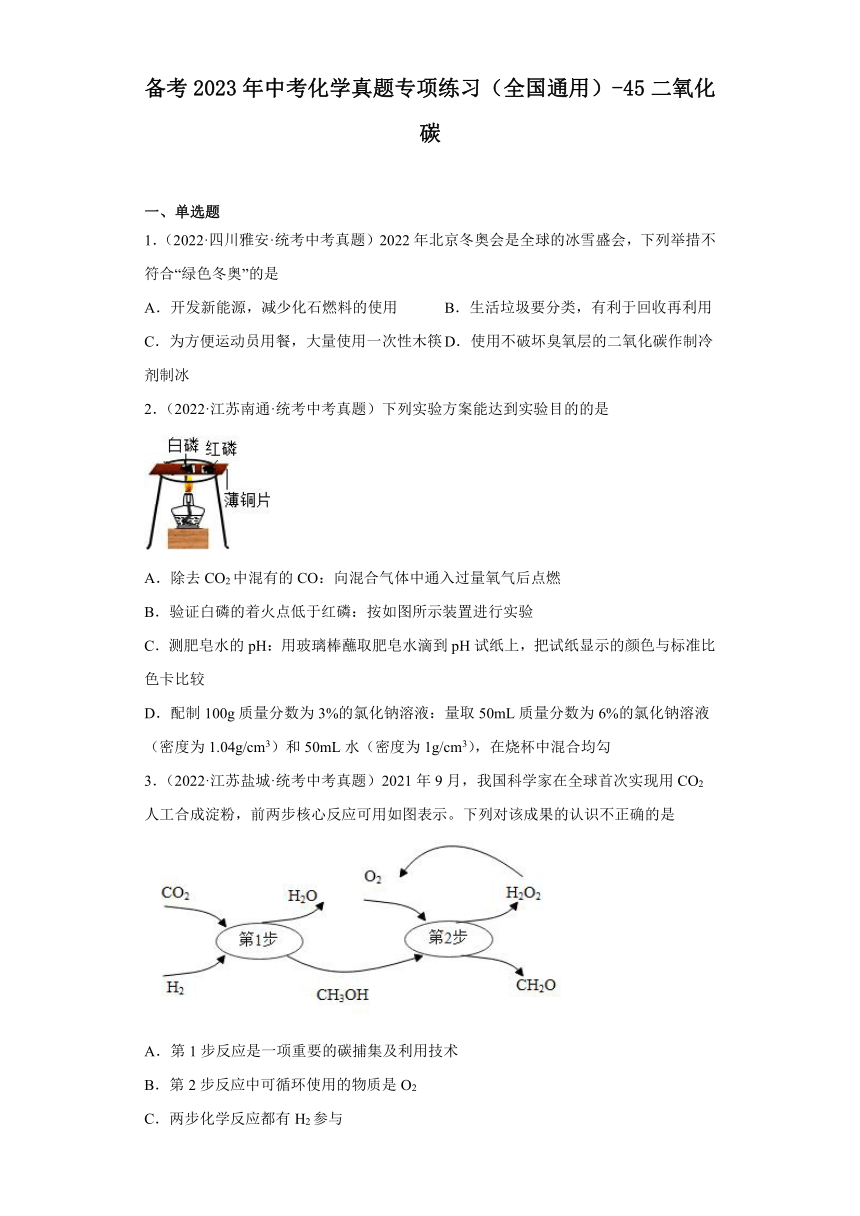

2.(2022·江苏南通·统考中考真题)下列实验方案能达到实验目的的是

A.除去CO2中混有的CO:向混合气体中通入过量氧气后点燃

B.验证白磷的着火点低于红磷:按如图所示装置进行实验

C.测肥皂水的pH:用玻璃棒蘸取肥皂水滴到pH试纸上,把试纸显示的颜色与标准比色卡比较

D.配制100g质量分数为3%的氯化钠溶液:量取50mL质量分数为6%的氯化钠溶液(密度为1.04g/cm3)和50mL水(密度为1g/cm3),在烧杯中混合均勾

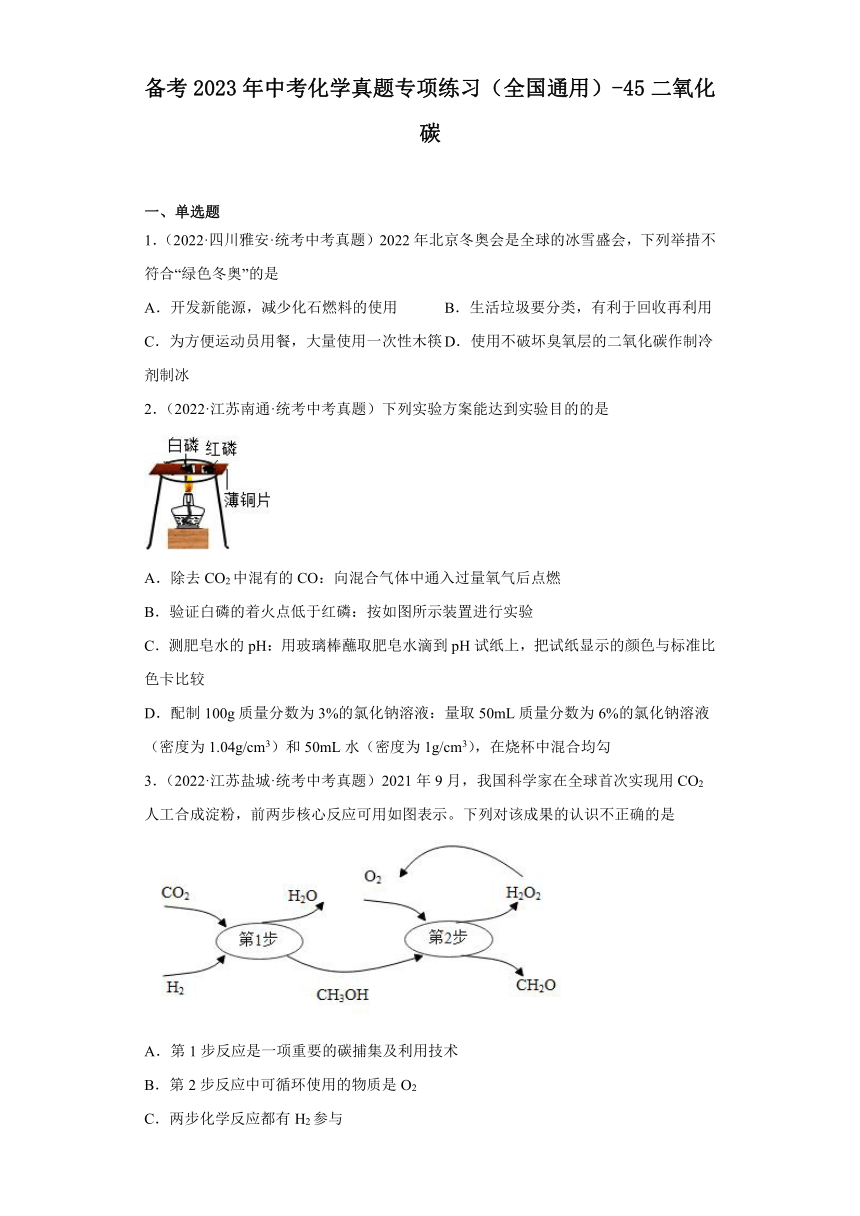

3.(2022·江苏盐城·统考中考真题)2021年9月,我国科学家在全球首次实现用CO2人工合成淀粉,前两步核心反应可用如图表示。下列对该成果的认识不正确的是

A.第1步反应是一项重要的碳捕集及利用技术

B.第2步反应中可循环使用的物质是O2

C.两步化学反应都有H2参与

D.为解决全球性“粮食危机”提供新路径

4.(2022·四川雅安·统考中考真题)化学学习者常用化学学科观念去认识和理解世界,下列说法错误的是

A.变化与守恒:某物质在氧气中充分燃烧后生成CO2和H2O,可推知该物质中含有碳、氢、氧元素

B.模型与推理:碱溶液能使酚酞溶液变红,NaOH是碱,可知NaOH溶液能使酚酞溶液变红

C.宏观与微观:H2O和H2O2化学性质不同,是因为它们的分子构成不同

D.探究与创新:将燃着的镁条伸入充满CO2的集气瓶中,镁条继续燃烧,瓶壁出现黑色物质,可推知CO2在一定条件下可以支持燃烧

5.(2022·辽宁阜新·统考中考真题)二氧化碳中混有少量的一氧化碳。除去一氧化碳可将混合气体

A.点燃 B.通入澄清石灰水中

C.通过灼热的炭层 D.通过灼热的氧化铜粉末

6.(2022·上海·统考中考真题)关于二氧化碳的说法,正确的是

A.二氧化碳分子由碳原子和氧分子构成 B.能使紫色石蕊试液变蓝

C.常用块状大理石和稀硫酸反应制得 D.可用于制作碳酸饮料

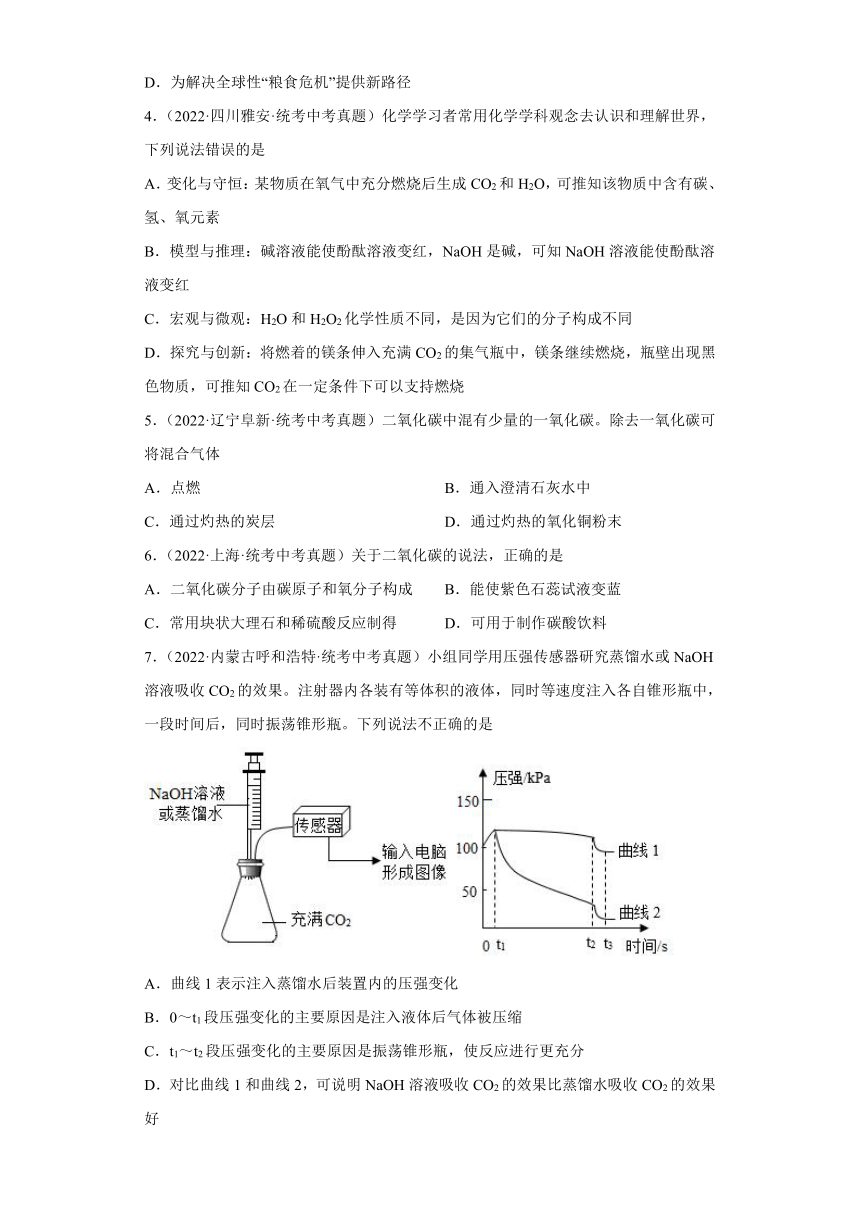

7.(2022·内蒙古呼和浩特·统考中考真题)小组同学用压强传感器研究蒸馏水或NaOH溶液吸收CO2的效果。注射器内各装有等体积的液体,同时等速度注入各自锥形瓶中,一段时间后,同时振荡锥形瓶。下列说法不正确的是

A.曲线1表示注入蒸馏水后装置内的压强变化

B.0~t1段压强变化的主要原因是注入液体后气体被压缩

C.t1~t2段压强变化的主要原因是振荡锥形瓶,使反应进行更充分

D.对比曲线1和曲线2,可说明NaOH溶液吸收CO2的效果比蒸馏水吸收CO2的效果好

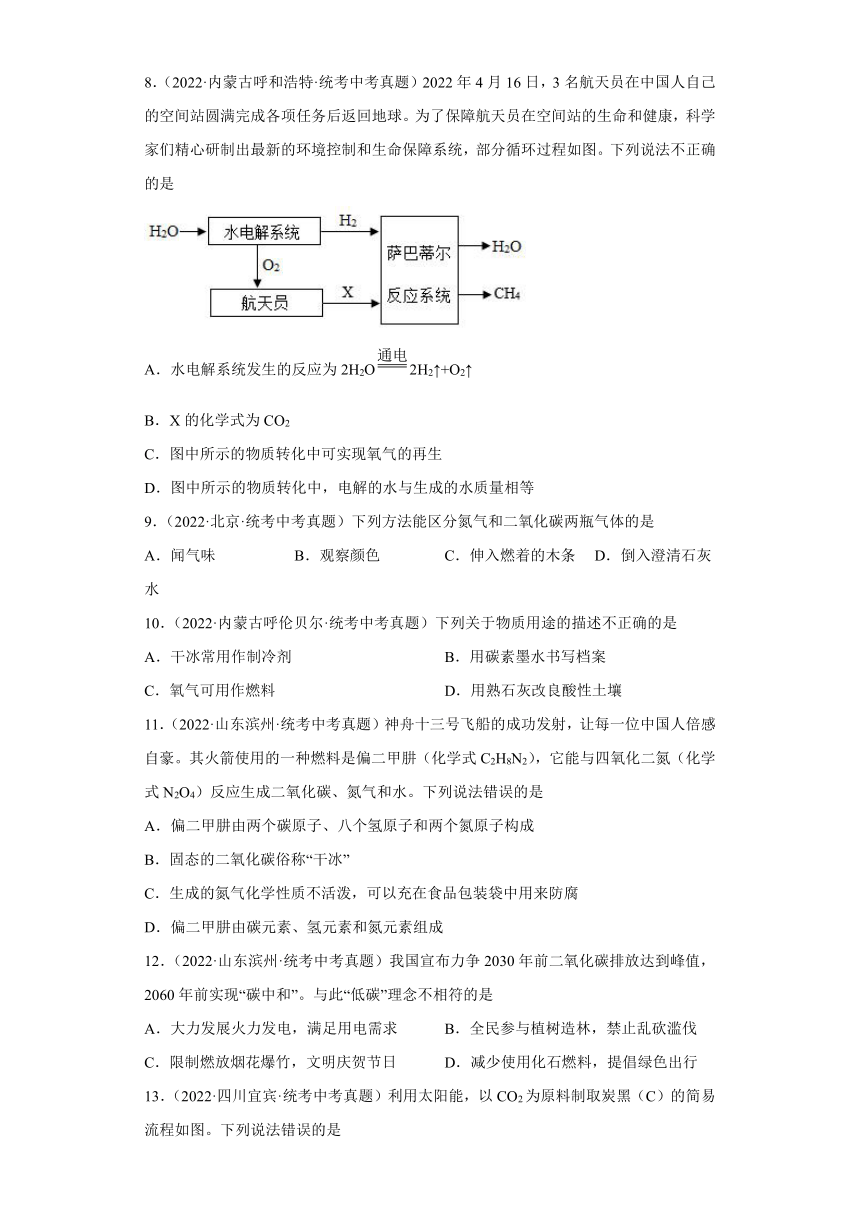

8.(2022·内蒙古呼和浩特·统考中考真题)2022年4月16日,3名航天员在中国人自己的空间站圆满完成各项任务后返回地球。为了保障航天员在空间站的生命和健康,科学家们精心研制出最新的环境控制和生命保障系统,部分循环过程如图。下列说法不正确的是

A.水电解系统发生的反应为2H2O2H2↑+O2↑

B.X的化学式为CO2

C.图中所示的物质转化中可实现氧气的再生

D.图中所示的物质转化中,电解的水与生成的水质量相等

9.(2022·北京·统考中考真题)下列方法能区分氮气和二氧化碳两瓶气体的是

A.闻气味 B.观察颜色 C.伸入燃着的木条 D.倒入澄清石灰水

10.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考中考真题)下列关于物质用途的描述不正确的是

A.干冰常用作制冷剂 B.用碳素墨水书写档案

C.氧气可用作燃料 D.用熟石灰改良酸性土壤

11.(2022·山东滨州·统考中考真题)神舟十三号飞船的成功发射,让每一位中国人倍感自豪。其火箭使用的一种燃料是偏二甲肼(化学式C2H8N2),它能与四氧化二氮(化学式N2O4)反应生成二氧化碳、氮气和水。下列说法错误的是

A.偏二甲肼由两个碳原子、八个氢原子和两个氮原子构成

B.固态的二氧化碳俗称“干冰”

C.生成的氮气化学性质不活泼,可以充在食品包装袋中用来防腐

D.偏二甲肼由碳元素、氢元素和氮元素组成

12.(2022·山东滨州·统考中考真题)我国宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现“碳中和”。与此“低碳”理念不相符的是

A.大力发展火力发电,满足用电需求 B.全民参与植树造林,禁止乱砍滥伐

C.限制燃放烟花爆竹,文明庆贺节日 D.减少使用化石燃料,提倡绿色出行

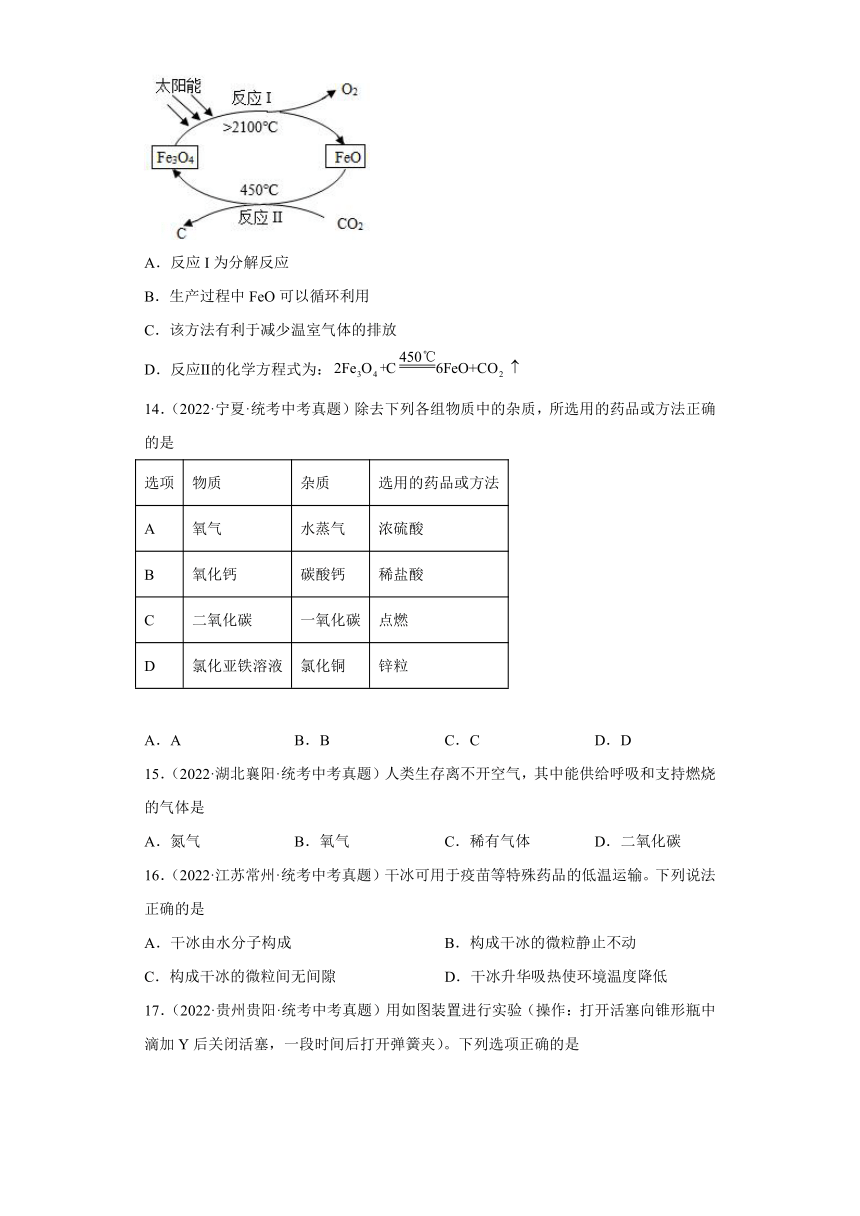

13.(2022·四川宜宾·统考中考真题)利用太阳能,以CO2为原料制取炭黑(C)的简易流程如图。下列说法错误的是

A.反应I为分解反应

B.生产过程中FeO可以循环利用

C.该方法有利于减少温室气体的排放

D.反应Ⅱ的化学方程式为:

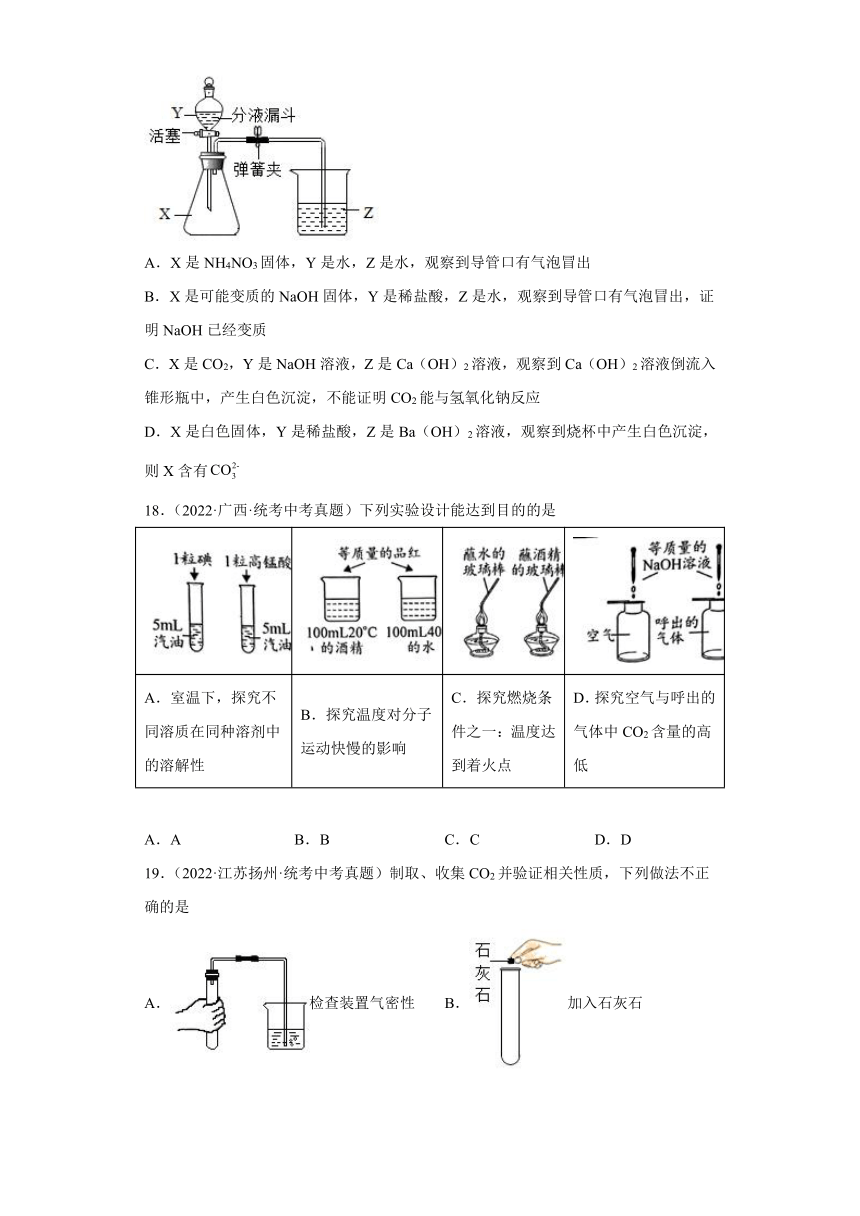

14.(2022·宁夏·统考中考真题)除去下列各组物质中的杂质,所选用的药品或方法正确的是

选项 物质 杂质 选用的药品或方法

A 氧气 水蒸气 浓硫酸

B 氧化钙 碳酸钙 稀盐酸

C 二氧化碳 一氧化碳 点燃

D 氯化亚铁溶液 氯化铜 锌粒

A.A B.B C.C D.D

15.(2022·湖北襄阳·统考中考真题)人类生存离不开空气,其中能供给呼吸和支持燃烧的气体是

A.氮气 B.氧气 C.稀有气体 D.二氧化碳

16.(2022·江苏常州·统考中考真题)干冰可用于疫苗等特殊药品的低温运输。下列说法正确的是

A.干冰由水分子构成 B.构成干冰的微粒静止不动

C.构成干冰的微粒间无间隙 D.干冰升华吸热使环境温度降低

17.(2022·贵州贵阳·统考中考真题)用如图装置进行实验(操作:打开活塞向锥形瓶中滴加Y后关闭活塞,一段时间后打开弹簧夹)。下列选项正确的是

A.X是NH4NO3固体,Y是水,Z是水,观察到导管口有气泡冒出

B.X是可能变质的NaOH固体,Y是稀盐酸,Z是水,观察到导管口有气泡冒出,证明NaOH已经变质

C.X是CO2,Y是NaOH溶液,Z是Ca(OH)2溶液,观察到Ca(OH)2溶液倒流入锥形瓶中,产生白色沉淀,不能证明CO2能与氢氧化钠反应

D.X是白色固体,Y是稀盐酸,Z是Ba(OH)2溶液,观察到烧杯中产生白色沉淀,则X含有

18.(2022·广西·统考中考真题)下列实验设计能达到目的的是

A.室温下,探究不同溶质在同种溶剂中的溶解性 B.探究温度对分子运动快慢的影响 C.探究燃烧条件之一:温度达到着火点 D.探究空气与呼出的气体中CO2含量的高低

A.A B.B C.C D.D

19.(2022·江苏扬州·统考中考真题)制取、收集CO2并验证相关性质,下列做法不正确的是

A.检查装置气密性 B.加入石灰石

C.收集CO2 D.验证CO2不支持燃烧

20.(2022·浙江·统考中考真题)判断物质之间是否发生化学反应需要证据支持。在一定量的氢氧化钠溶液中加入适量稀盐酸后,能证明两者发生化学反应的是

A. B. C. D.

参考答案:

1.B

【详解】A、开发新能源,减少化石燃料的使用,可以减少污染性气体的排放,符合“绿色冬奥”,故A正确;

B、生活垃圾要分类,有利于回收再利用,可以资源循环利用,符合“绿色冬奥”,故B正确;

C、大量使用一次性木筷,增加森林树木的砍伐量,浪费资源,会造成环境污染,不符合“绿色冬奥”,故C不正确;

D、使用不破坏臭氧层的二氧化碳作制冷剂制冰,有利于保护大气环境,符合“绿色冬奥”,故D正确。

故选B。

2.C

【详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质氧气(过量的),且二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,二氧化碳中混有少量一氧化碳,无法被点燃,故选项实验方案不能达到实验目的。

B、图中实验,白磷燃烧,红磷不能燃烧,但不能验证白磷的着火点低于红磷,因为白磷、红磷受热的温度不同,故选项实验方案不能达到实验目的。

C、用玻璃棒蘸取肥皂水滴到pH试纸上,把试纸显示的颜色与标准比色卡比较,故选项实验方案能达到实验目的。

D、氯化钠溶液和水的密度不同,量取50mL质量分数为6%的氯化钠溶液(密度为1.04g/cm3)和50mL水(密度为1g/cm3),在烧杯中混合均勾,得到的溶液的溶质质量分数为:,不是3%,故选项实验方案不能达到实验目的。

故选:C。

3.C

【详解】A、由图可知,第1步中消耗了二氧化碳,则该反应是一项重要的碳捕集及利用技术,该选项认识正确;

B、第2步种,既有氧气的消耗,又有氧气的生成,则氧气可循环使用,该选项认识正确;

C、由图可知,第2步没有氢气参与反应,该选项认识不正确;

D、该技术可将二氧化碳合成淀粉,则为解决全球性“粮食危机”提供新路径,该选项认识正确。

故选C。

4.A

【详解】A、二氧化碳和水两种物质中含有碳、氢、氧三种元素,根据质量守恒定律,反应前后,元素种类不变,反应物氧气中只含有氧元素,则该物质一定含有碳、氢两种元素,可能含有氧元素,故选项说法错误,符合题意;

B、酚酞溶液遇碱变红,碱溶液能使酚酞溶液变红,NaOH是碱, NaOH溶液能使酚酞溶液变红,故选项说法正确,不符合题意;

C、水和过氧化氢元素组成相同,但二者化学性质不同,原因是分子构成不同,不同种的分子性质不同,故选项说法正确,不符合题意;

D、将燃着的镁条伸入充满CO2的集气瓶中,镁条继续燃烧,镁在二氧化碳中点燃生成碳和氧化镁,瓶壁出现黑色物质,可推知CO2在一定条件下可以支持燃烧,故选项说法正确,不符合题意。

故选A。

5.D

【详解】A、二氧化碳不支持燃烧,混有的一氧化碳不能被点燃,错误;

B、二氧化碳能和澄清石灰水反应而一氧化碳不能,不能除去一氧化碳,错误;

C、高温下碳和二氧化碳反应生成一氧化碳,把要保留的物质除去,错误;

D、氧化铜和一氧化碳在加热条件下反应生成铜和二氧化碳,除去一氧化碳且没有引入新杂质,正确;

故选D。

6.D

【详解】A、分子是由原子构成的,二氧化碳分子由碳原子和氧原子构成,该选项说法错误;

B、二氧化碳不能使紫色石蕊变红,但二氧化碳与水反应生成的碳酸能使紫色石蕊试液变红,该选项说法错误;

C、二氧化碳常用块状大理石和稀盐酸反应制得,而不是稀硫酸,该选项说法错误;

D、二氧化碳能与水反应生成碳酸,可以用于制作碳酸饮料,该选项说法正确。

故选D。

7.C

【详解】A、1体积的水只能溶解1体积的二氧化碳,而氢氧化钠能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,t3时,曲线1的压强几乎没变,曲线2变化很大,则说明曲线1表示注入蒸馏水后装置内的压强变化,该选项说法正确;

B、0~t1段两个曲线的压强均增大,是因为短时间内注入液体后气体被压缩,该选项说法正确;

C、由图可知,t2~t3段压强变化更快,则说明该阶段振荡锥形瓶,使反应进行更充分,该选项说法不正确;

D、对比曲线1和曲线2,可知氢氧化钠吸收的二氧化碳更多,效果更好,该选项说法正确。

故选C。

8.D

【分析】由流程图可知,水在水电解系统中分解生成氧气和氢气,氧气供给航天员呼吸,释放出二氧化碳,所以X是CO2,氢气和二氧化碳在萨巴蒂尔反应系统中反应生成水和甲烷。

【详解】A、水电解系统中水在通电的条件下反应生成氢气和氧气,化学方程式为:,选项正确;

B、根据分析X为二氧化碳,化学式为CO2,选项正确;

C、由流程图可知在萨巴蒂尔反应系统中又有水生成,水通电分解可产生氧气,所以实现了氧气的再生,选项正确;

D、水电解系统中水在通电的条件下反应生成氢气和氧气,萨巴蒂尔反应系统中氢气和二氧化碳反应生成水和甲烷,根据质量守恒定律:化学反应前后元素的质量不变,水电解系统中生成氢气的质量等于电解的水中氢元素的质量,萨巴蒂尔反应系统中生成的水和甲烷中的氢元素质量之和等于反应的氢气的质量,所以最后生成的水中氢元素的质量比电解的水中的氢元素质量少,故生成的水比电解的水质量少,选项错误。

故选D。

9.D

【详解】A、氮气和二氧化碳均是无味的,闻气味,无法区分,不符合题意;

B、氮气和二氧化碳均是无色的,观察颜色,无法区分,不符合题意;

C、氮气和二氧化碳均不燃烧、不支持燃烧,均能使燃着的木条熄灭,现象相同,无法区分,不符合题意;

D、倒入澄清石灰水,二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,产生白色沉淀,氮气和氢氧化钙不反应,无明显现象,现象不同,可以区分,符合题意。

故选D。

10.C

【详解】A、干冰能升华吸热,可用于制冷剂,正确;

B、碳素墨水书写档案,利用了常温下碳的化学性质不活泼的性质,正确;

C、氧气具有助燃性,但本是不可以燃烧,故氧气不可以用作燃料,错误;

D、熟石灰用于改良酸性土壤,利用了熟石灰能与酸发生中和反应的性质,正确。

故选C。

11.A

【详解】A、偏二甲肼由偏二甲肼分子构成,一个偏二甲肼分子是由两个碳原子、八个氢原子和两个氮原子构成,故A错误;

B、 固态的二氧化碳俗称“干冰” ,故B正确;

C、生成的氮气化学性质不活泼,可以充在食品包装袋中用来防腐,故C正确;

D、由化学式可知,偏二甲肼由碳元素、氢元素和氮元素组成,故D正确;

故选A。

12.A

【详解】A、火力发电的原理为利用煤炭的燃烧发电,则大力发展火力发电能增加空气中二氧化碳的排放,与“低碳”理念不相符,故选项符合题意;

B、多植树造林,禁止乱砍滥伐,有利于空气的净化,与“低碳”理念相符,故选项不符合题意;

C、限制烟花的燃放能防止空气污染,与“低碳”理念相符,故选项不符合题意;

D、减少使用化石燃料,提倡绿色出行,能减少空气的污染,与“低碳”理念相符,故选项不符合题意;

故选A。

13.D

【详解】A、由流程图可知,反应I是四氧化三铁在太阳能条件下分解生成FeO和氧气,该反应是由一种物质生成两种物质的反应,为分解反应,说法正确;

B、由流程图可知,FeO既是反应I的生成物,又是反应Ⅱ的反应物,可以循环利用,说法正确;

C、由流程图可知,该方法把CO2转化为炭黑(C),有利于减少温室气体的排放,说法正确;

D、由流程图可知,反应Ⅱ是二氧化碳和氧化亚铁在450℃条件下反应生成四氧化三铁和碳,反应化学方程式为:,说法错误。

故选:D。

14.A

【详解】A、浓硫酸具有吸水性,且不与氧气反应,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的试剂正确。

B、CaO和CaCO3均能与稀盐酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所选试剂错误。

C、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够点燃,这是因为当二氧化碳(不能燃烧、不能支持燃烧)大量存在时,少量的一氧化碳是不会燃烧的,故选项所采取的方法错误。

D、氯化铜和氯化亚铁溶液均能与过量的锌粉反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

故选:A。

15.B

【详解】A、氮气既不能支持燃烧也不能供给呼吸,故A错误;

B、氧气的用途有:支持燃烧和供给呼吸,故B正确;

C、稀有气体化学性质稳定,既不能支持燃烧也不能供给呼吸,故C错误;

D、二氧化碳既不能支持燃烧也不能供给呼吸,故D错误。

故选B。

16.D

【详解】A、干冰是固态二氧化碳,由二氧化碳分子构成,故A错误;

B、微粒不断运动,构成干冰的微粒也在不断运动,不是静止不动的,故B错误;

C、构成干冰的二氧化碳分子之间有间隙,故C错误;

D、干冰升华吸热使环境温度降低,可用于冷冻与运输食品或药品,故D正确。

故选D。

17.C

【详解】A、X是NH4NO3固体,Y是水,Z是水,硝酸铵溶于水吸热,温度降低,导致装置内的压强减小,大气压将烧杯中的水压入导管,观察到导管口有一段水柱上升,故说法错误;

B、X是可能变质的NaOH固体,Y是稀盐酸,Z是水,有可能是稀盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,有气体生成,装置内压强增大,也有可能是稀盐酸与氢氧化钠反应生成氯化钠和水,反应放热,导致装置内压强增大,均可以观察到导管口有气泡冒出,不能证明氢氧化钠已经变质,故说法错误;

C、X是CO2,Y是NaOH溶液,Z是Ca(OH)2溶液,观察到Ca(OH)2溶液倒流入锥形瓶中,产生白色沉淀,该白色沉淀可能是二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,也有可能是二氧化碳先与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,碳酸钠与氢氧化钙反应生成碳酸钙白色沉淀和氢氧化钠,则不能证明CO2能与氢氧化钠反应,故说法正确;

D、X是白色固体,Y是稀盐酸,Z是Ba(OH)2溶液,观察到烧杯中产生白色沉淀,说明产生的二氧化碳与氢氧化钡反应生成碳酸钡白色沉淀和水,则X含有含有碳酸根离子或者碳酸氢根离子,故说法错误;

故选C。

18.A

【详解】A、室温下要探究不同溶质在同种溶剂中的溶解性,则除了溶质种类不同,其他条件应完全相同,该图示所选的溶剂都是汽油,且都是5mL,实验设计正确,符合题意;

B、要探究温度对分子运动快慢的影响,除了温度不同,其他条件应完全相同,而图示中选用的溶剂种类一个是酒精一个是水,实验设计错误,不符合题意;

C、要探究燃烧条件温度达到着火点,应选取着火点不同的两种可燃物做对比实验,而图示中水不是可燃物,根本无法燃烧,实验设计错误,不符合题意;

D、要探究空气与呼出气体二氧化碳含量高低,应该选用的是与二氧化碳反应能够看到实验现象的试剂,而图示中选用的氢氧化钠虽然能与二氧化碳反应,但是不论二氧化碳含量高低,都看不到明显现象,实验设计错误,不符合题意。

故选A。

19.B

【详解】A、检查装置气密性:将导管置于水中,用手紧握试管,观察导管口是否有气泡冒出,有气泡冒出,说明装置气密性良好,不符合题意;

B、把密度较大的块状药品或金属颗粒放入玻璃容器时,应该先把容器横放,把药品或金属颗粒放入容器口后,再把容器慢慢地竖起来,使药品或金属颗粒滑到容器底部,以免打破容器。图中操作错误,符合题意;

C、二氧化碳的密度比空气大,用万用瓶收集二氧化碳,应“长进短出”,不符合题意;

D、将二氧化碳倾倒入烧杯中,蜡烛熄灭,说明二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,不符合题意。

故选B。

20.A

【详解】A、氢氧化钠溶液显碱性,pH>7;在一定量的氢氧化钠溶液中加入适量稀盐酸后,用pH试纸测得溶液的pH等于7,说明溶液显中性,从而证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,故A符合题意;

B、二氧化碳和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,无明显现象,二氧化碳和氯化钠不反应,不能证明NaOH溶液与稀盐酸发生了反应,故B不符合题意;

C、氯化钠、稀盐酸都能与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,不能证明NaOH溶液与稀盐酸发生了反应,故C不符合题意;

D、氢氧化钠和氯化铁溶液反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,说明溶液中含有氢氧化钠,不能证明NaOH溶液与稀盐酸发生了反应,故D不符合题意。

故选:A。

一、单选题

1.(2022·四川雅安·统考中考真题)2022年北京冬奥会是全球的冰雪盛会,下列举措不符合“绿色冬奥”的是

A.开发新能源,减少化石燃料的使用 B.生活垃圾要分类,有利于回收再利用

C.为方便运动员用餐,大量使用一次性木筷 D.使用不破坏臭氧层的二氧化碳作制冷剂制冰

2.(2022·江苏南通·统考中考真题)下列实验方案能达到实验目的的是

A.除去CO2中混有的CO:向混合气体中通入过量氧气后点燃

B.验证白磷的着火点低于红磷:按如图所示装置进行实验

C.测肥皂水的pH:用玻璃棒蘸取肥皂水滴到pH试纸上,把试纸显示的颜色与标准比色卡比较

D.配制100g质量分数为3%的氯化钠溶液:量取50mL质量分数为6%的氯化钠溶液(密度为1.04g/cm3)和50mL水(密度为1g/cm3),在烧杯中混合均勾

3.(2022·江苏盐城·统考中考真题)2021年9月,我国科学家在全球首次实现用CO2人工合成淀粉,前两步核心反应可用如图表示。下列对该成果的认识不正确的是

A.第1步反应是一项重要的碳捕集及利用技术

B.第2步反应中可循环使用的物质是O2

C.两步化学反应都有H2参与

D.为解决全球性“粮食危机”提供新路径

4.(2022·四川雅安·统考中考真题)化学学习者常用化学学科观念去认识和理解世界,下列说法错误的是

A.变化与守恒:某物质在氧气中充分燃烧后生成CO2和H2O,可推知该物质中含有碳、氢、氧元素

B.模型与推理:碱溶液能使酚酞溶液变红,NaOH是碱,可知NaOH溶液能使酚酞溶液变红

C.宏观与微观:H2O和H2O2化学性质不同,是因为它们的分子构成不同

D.探究与创新:将燃着的镁条伸入充满CO2的集气瓶中,镁条继续燃烧,瓶壁出现黑色物质,可推知CO2在一定条件下可以支持燃烧

5.(2022·辽宁阜新·统考中考真题)二氧化碳中混有少量的一氧化碳。除去一氧化碳可将混合气体

A.点燃 B.通入澄清石灰水中

C.通过灼热的炭层 D.通过灼热的氧化铜粉末

6.(2022·上海·统考中考真题)关于二氧化碳的说法,正确的是

A.二氧化碳分子由碳原子和氧分子构成 B.能使紫色石蕊试液变蓝

C.常用块状大理石和稀硫酸反应制得 D.可用于制作碳酸饮料

7.(2022·内蒙古呼和浩特·统考中考真题)小组同学用压强传感器研究蒸馏水或NaOH溶液吸收CO2的效果。注射器内各装有等体积的液体,同时等速度注入各自锥形瓶中,一段时间后,同时振荡锥形瓶。下列说法不正确的是

A.曲线1表示注入蒸馏水后装置内的压强变化

B.0~t1段压强变化的主要原因是注入液体后气体被压缩

C.t1~t2段压强变化的主要原因是振荡锥形瓶,使反应进行更充分

D.对比曲线1和曲线2,可说明NaOH溶液吸收CO2的效果比蒸馏水吸收CO2的效果好

8.(2022·内蒙古呼和浩特·统考中考真题)2022年4月16日,3名航天员在中国人自己的空间站圆满完成各项任务后返回地球。为了保障航天员在空间站的生命和健康,科学家们精心研制出最新的环境控制和生命保障系统,部分循环过程如图。下列说法不正确的是

A.水电解系统发生的反应为2H2O2H2↑+O2↑

B.X的化学式为CO2

C.图中所示的物质转化中可实现氧气的再生

D.图中所示的物质转化中,电解的水与生成的水质量相等

9.(2022·北京·统考中考真题)下列方法能区分氮气和二氧化碳两瓶气体的是

A.闻气味 B.观察颜色 C.伸入燃着的木条 D.倒入澄清石灰水

10.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考中考真题)下列关于物质用途的描述不正确的是

A.干冰常用作制冷剂 B.用碳素墨水书写档案

C.氧气可用作燃料 D.用熟石灰改良酸性土壤

11.(2022·山东滨州·统考中考真题)神舟十三号飞船的成功发射,让每一位中国人倍感自豪。其火箭使用的一种燃料是偏二甲肼(化学式C2H8N2),它能与四氧化二氮(化学式N2O4)反应生成二氧化碳、氮气和水。下列说法错误的是

A.偏二甲肼由两个碳原子、八个氢原子和两个氮原子构成

B.固态的二氧化碳俗称“干冰”

C.生成的氮气化学性质不活泼,可以充在食品包装袋中用来防腐

D.偏二甲肼由碳元素、氢元素和氮元素组成

12.(2022·山东滨州·统考中考真题)我国宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现“碳中和”。与此“低碳”理念不相符的是

A.大力发展火力发电,满足用电需求 B.全民参与植树造林,禁止乱砍滥伐

C.限制燃放烟花爆竹,文明庆贺节日 D.减少使用化石燃料,提倡绿色出行

13.(2022·四川宜宾·统考中考真题)利用太阳能,以CO2为原料制取炭黑(C)的简易流程如图。下列说法错误的是

A.反应I为分解反应

B.生产过程中FeO可以循环利用

C.该方法有利于减少温室气体的排放

D.反应Ⅱ的化学方程式为:

14.(2022·宁夏·统考中考真题)除去下列各组物质中的杂质,所选用的药品或方法正确的是

选项 物质 杂质 选用的药品或方法

A 氧气 水蒸气 浓硫酸

B 氧化钙 碳酸钙 稀盐酸

C 二氧化碳 一氧化碳 点燃

D 氯化亚铁溶液 氯化铜 锌粒

A.A B.B C.C D.D

15.(2022·湖北襄阳·统考中考真题)人类生存离不开空气,其中能供给呼吸和支持燃烧的气体是

A.氮气 B.氧气 C.稀有气体 D.二氧化碳

16.(2022·江苏常州·统考中考真题)干冰可用于疫苗等特殊药品的低温运输。下列说法正确的是

A.干冰由水分子构成 B.构成干冰的微粒静止不动

C.构成干冰的微粒间无间隙 D.干冰升华吸热使环境温度降低

17.(2022·贵州贵阳·统考中考真题)用如图装置进行实验(操作:打开活塞向锥形瓶中滴加Y后关闭活塞,一段时间后打开弹簧夹)。下列选项正确的是

A.X是NH4NO3固体,Y是水,Z是水,观察到导管口有气泡冒出

B.X是可能变质的NaOH固体,Y是稀盐酸,Z是水,观察到导管口有气泡冒出,证明NaOH已经变质

C.X是CO2,Y是NaOH溶液,Z是Ca(OH)2溶液,观察到Ca(OH)2溶液倒流入锥形瓶中,产生白色沉淀,不能证明CO2能与氢氧化钠反应

D.X是白色固体,Y是稀盐酸,Z是Ba(OH)2溶液,观察到烧杯中产生白色沉淀,则X含有

18.(2022·广西·统考中考真题)下列实验设计能达到目的的是

A.室温下,探究不同溶质在同种溶剂中的溶解性 B.探究温度对分子运动快慢的影响 C.探究燃烧条件之一:温度达到着火点 D.探究空气与呼出的气体中CO2含量的高低

A.A B.B C.C D.D

19.(2022·江苏扬州·统考中考真题)制取、收集CO2并验证相关性质,下列做法不正确的是

A.检查装置气密性 B.加入石灰石

C.收集CO2 D.验证CO2不支持燃烧

20.(2022·浙江·统考中考真题)判断物质之间是否发生化学反应需要证据支持。在一定量的氢氧化钠溶液中加入适量稀盐酸后,能证明两者发生化学反应的是

A. B. C. D.

参考答案:

1.B

【详解】A、开发新能源,减少化石燃料的使用,可以减少污染性气体的排放,符合“绿色冬奥”,故A正确;

B、生活垃圾要分类,有利于回收再利用,可以资源循环利用,符合“绿色冬奥”,故B正确;

C、大量使用一次性木筷,增加森林树木的砍伐量,浪费资源,会造成环境污染,不符合“绿色冬奥”,故C不正确;

D、使用不破坏臭氧层的二氧化碳作制冷剂制冰,有利于保护大气环境,符合“绿色冬奥”,故D正确。

故选B。

2.C

【详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质氧气(过量的),且二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,二氧化碳中混有少量一氧化碳,无法被点燃,故选项实验方案不能达到实验目的。

B、图中实验,白磷燃烧,红磷不能燃烧,但不能验证白磷的着火点低于红磷,因为白磷、红磷受热的温度不同,故选项实验方案不能达到实验目的。

C、用玻璃棒蘸取肥皂水滴到pH试纸上,把试纸显示的颜色与标准比色卡比较,故选项实验方案能达到实验目的。

D、氯化钠溶液和水的密度不同,量取50mL质量分数为6%的氯化钠溶液(密度为1.04g/cm3)和50mL水(密度为1g/cm3),在烧杯中混合均勾,得到的溶液的溶质质量分数为:,不是3%,故选项实验方案不能达到实验目的。

故选:C。

3.C

【详解】A、由图可知,第1步中消耗了二氧化碳,则该反应是一项重要的碳捕集及利用技术,该选项认识正确;

B、第2步种,既有氧气的消耗,又有氧气的生成,则氧气可循环使用,该选项认识正确;

C、由图可知,第2步没有氢气参与反应,该选项认识不正确;

D、该技术可将二氧化碳合成淀粉,则为解决全球性“粮食危机”提供新路径,该选项认识正确。

故选C。

4.A

【详解】A、二氧化碳和水两种物质中含有碳、氢、氧三种元素,根据质量守恒定律,反应前后,元素种类不变,反应物氧气中只含有氧元素,则该物质一定含有碳、氢两种元素,可能含有氧元素,故选项说法错误,符合题意;

B、酚酞溶液遇碱变红,碱溶液能使酚酞溶液变红,NaOH是碱, NaOH溶液能使酚酞溶液变红,故选项说法正确,不符合题意;

C、水和过氧化氢元素组成相同,但二者化学性质不同,原因是分子构成不同,不同种的分子性质不同,故选项说法正确,不符合题意;

D、将燃着的镁条伸入充满CO2的集气瓶中,镁条继续燃烧,镁在二氧化碳中点燃生成碳和氧化镁,瓶壁出现黑色物质,可推知CO2在一定条件下可以支持燃烧,故选项说法正确,不符合题意。

故选A。

5.D

【详解】A、二氧化碳不支持燃烧,混有的一氧化碳不能被点燃,错误;

B、二氧化碳能和澄清石灰水反应而一氧化碳不能,不能除去一氧化碳,错误;

C、高温下碳和二氧化碳反应生成一氧化碳,把要保留的物质除去,错误;

D、氧化铜和一氧化碳在加热条件下反应生成铜和二氧化碳,除去一氧化碳且没有引入新杂质,正确;

故选D。

6.D

【详解】A、分子是由原子构成的,二氧化碳分子由碳原子和氧原子构成,该选项说法错误;

B、二氧化碳不能使紫色石蕊变红,但二氧化碳与水反应生成的碳酸能使紫色石蕊试液变红,该选项说法错误;

C、二氧化碳常用块状大理石和稀盐酸反应制得,而不是稀硫酸,该选项说法错误;

D、二氧化碳能与水反应生成碳酸,可以用于制作碳酸饮料,该选项说法正确。

故选D。

7.C

【详解】A、1体积的水只能溶解1体积的二氧化碳,而氢氧化钠能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,t3时,曲线1的压强几乎没变,曲线2变化很大,则说明曲线1表示注入蒸馏水后装置内的压强变化,该选项说法正确;

B、0~t1段两个曲线的压强均增大,是因为短时间内注入液体后气体被压缩,该选项说法正确;

C、由图可知,t2~t3段压强变化更快,则说明该阶段振荡锥形瓶,使反应进行更充分,该选项说法不正确;

D、对比曲线1和曲线2,可知氢氧化钠吸收的二氧化碳更多,效果更好,该选项说法正确。

故选C。

8.D

【分析】由流程图可知,水在水电解系统中分解生成氧气和氢气,氧气供给航天员呼吸,释放出二氧化碳,所以X是CO2,氢气和二氧化碳在萨巴蒂尔反应系统中反应生成水和甲烷。

【详解】A、水电解系统中水在通电的条件下反应生成氢气和氧气,化学方程式为:,选项正确;

B、根据分析X为二氧化碳,化学式为CO2,选项正确;

C、由流程图可知在萨巴蒂尔反应系统中又有水生成,水通电分解可产生氧气,所以实现了氧气的再生,选项正确;

D、水电解系统中水在通电的条件下反应生成氢气和氧气,萨巴蒂尔反应系统中氢气和二氧化碳反应生成水和甲烷,根据质量守恒定律:化学反应前后元素的质量不变,水电解系统中生成氢气的质量等于电解的水中氢元素的质量,萨巴蒂尔反应系统中生成的水和甲烷中的氢元素质量之和等于反应的氢气的质量,所以最后生成的水中氢元素的质量比电解的水中的氢元素质量少,故生成的水比电解的水质量少,选项错误。

故选D。

9.D

【详解】A、氮气和二氧化碳均是无味的,闻气味,无法区分,不符合题意;

B、氮气和二氧化碳均是无色的,观察颜色,无法区分,不符合题意;

C、氮气和二氧化碳均不燃烧、不支持燃烧,均能使燃着的木条熄灭,现象相同,无法区分,不符合题意;

D、倒入澄清石灰水,二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,产生白色沉淀,氮气和氢氧化钙不反应,无明显现象,现象不同,可以区分,符合题意。

故选D。

10.C

【详解】A、干冰能升华吸热,可用于制冷剂,正确;

B、碳素墨水书写档案,利用了常温下碳的化学性质不活泼的性质,正确;

C、氧气具有助燃性,但本是不可以燃烧,故氧气不可以用作燃料,错误;

D、熟石灰用于改良酸性土壤,利用了熟石灰能与酸发生中和反应的性质,正确。

故选C。

11.A

【详解】A、偏二甲肼由偏二甲肼分子构成,一个偏二甲肼分子是由两个碳原子、八个氢原子和两个氮原子构成,故A错误;

B、 固态的二氧化碳俗称“干冰” ,故B正确;

C、生成的氮气化学性质不活泼,可以充在食品包装袋中用来防腐,故C正确;

D、由化学式可知,偏二甲肼由碳元素、氢元素和氮元素组成,故D正确;

故选A。

12.A

【详解】A、火力发电的原理为利用煤炭的燃烧发电,则大力发展火力发电能增加空气中二氧化碳的排放,与“低碳”理念不相符,故选项符合题意;

B、多植树造林,禁止乱砍滥伐,有利于空气的净化,与“低碳”理念相符,故选项不符合题意;

C、限制烟花的燃放能防止空气污染,与“低碳”理念相符,故选项不符合题意;

D、减少使用化石燃料,提倡绿色出行,能减少空气的污染,与“低碳”理念相符,故选项不符合题意;

故选A。

13.D

【详解】A、由流程图可知,反应I是四氧化三铁在太阳能条件下分解生成FeO和氧气,该反应是由一种物质生成两种物质的反应,为分解反应,说法正确;

B、由流程图可知,FeO既是反应I的生成物,又是反应Ⅱ的反应物,可以循环利用,说法正确;

C、由流程图可知,该方法把CO2转化为炭黑(C),有利于减少温室气体的排放,说法正确;

D、由流程图可知,反应Ⅱ是二氧化碳和氧化亚铁在450℃条件下反应生成四氧化三铁和碳,反应化学方程式为:,说法错误。

故选:D。

14.A

【详解】A、浓硫酸具有吸水性,且不与氧气反应,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的试剂正确。

B、CaO和CaCO3均能与稀盐酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所选试剂错误。

C、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够点燃,这是因为当二氧化碳(不能燃烧、不能支持燃烧)大量存在时,少量的一氧化碳是不会燃烧的,故选项所采取的方法错误。

D、氯化铜和氯化亚铁溶液均能与过量的锌粉反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

故选:A。

15.B

【详解】A、氮气既不能支持燃烧也不能供给呼吸,故A错误;

B、氧气的用途有:支持燃烧和供给呼吸,故B正确;

C、稀有气体化学性质稳定,既不能支持燃烧也不能供给呼吸,故C错误;

D、二氧化碳既不能支持燃烧也不能供给呼吸,故D错误。

故选B。

16.D

【详解】A、干冰是固态二氧化碳,由二氧化碳分子构成,故A错误;

B、微粒不断运动,构成干冰的微粒也在不断运动,不是静止不动的,故B错误;

C、构成干冰的二氧化碳分子之间有间隙,故C错误;

D、干冰升华吸热使环境温度降低,可用于冷冻与运输食品或药品,故D正确。

故选D。

17.C

【详解】A、X是NH4NO3固体,Y是水,Z是水,硝酸铵溶于水吸热,温度降低,导致装置内的压强减小,大气压将烧杯中的水压入导管,观察到导管口有一段水柱上升,故说法错误;

B、X是可能变质的NaOH固体,Y是稀盐酸,Z是水,有可能是稀盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,有气体生成,装置内压强增大,也有可能是稀盐酸与氢氧化钠反应生成氯化钠和水,反应放热,导致装置内压强增大,均可以观察到导管口有气泡冒出,不能证明氢氧化钠已经变质,故说法错误;

C、X是CO2,Y是NaOH溶液,Z是Ca(OH)2溶液,观察到Ca(OH)2溶液倒流入锥形瓶中,产生白色沉淀,该白色沉淀可能是二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,也有可能是二氧化碳先与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,碳酸钠与氢氧化钙反应生成碳酸钙白色沉淀和氢氧化钠,则不能证明CO2能与氢氧化钠反应,故说法正确;

D、X是白色固体,Y是稀盐酸,Z是Ba(OH)2溶液,观察到烧杯中产生白色沉淀,说明产生的二氧化碳与氢氧化钡反应生成碳酸钡白色沉淀和水,则X含有含有碳酸根离子或者碳酸氢根离子,故说法错误;

故选C。

18.A

【详解】A、室温下要探究不同溶质在同种溶剂中的溶解性,则除了溶质种类不同,其他条件应完全相同,该图示所选的溶剂都是汽油,且都是5mL,实验设计正确,符合题意;

B、要探究温度对分子运动快慢的影响,除了温度不同,其他条件应完全相同,而图示中选用的溶剂种类一个是酒精一个是水,实验设计错误,不符合题意;

C、要探究燃烧条件温度达到着火点,应选取着火点不同的两种可燃物做对比实验,而图示中水不是可燃物,根本无法燃烧,实验设计错误,不符合题意;

D、要探究空气与呼出气体二氧化碳含量高低,应该选用的是与二氧化碳反应能够看到实验现象的试剂,而图示中选用的氢氧化钠虽然能与二氧化碳反应,但是不论二氧化碳含量高低,都看不到明显现象,实验设计错误,不符合题意。

故选A。

19.B

【详解】A、检查装置气密性:将导管置于水中,用手紧握试管,观察导管口是否有气泡冒出,有气泡冒出,说明装置气密性良好,不符合题意;

B、把密度较大的块状药品或金属颗粒放入玻璃容器时,应该先把容器横放,把药品或金属颗粒放入容器口后,再把容器慢慢地竖起来,使药品或金属颗粒滑到容器底部,以免打破容器。图中操作错误,符合题意;

C、二氧化碳的密度比空气大,用万用瓶收集二氧化碳,应“长进短出”,不符合题意;

D、将二氧化碳倾倒入烧杯中,蜡烛熄灭,说明二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,不符合题意。

故选B。

20.A

【详解】A、氢氧化钠溶液显碱性,pH>7;在一定量的氢氧化钠溶液中加入适量稀盐酸后,用pH试纸测得溶液的pH等于7,说明溶液显中性,从而证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,故A符合题意;

B、二氧化碳和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,无明显现象,二氧化碳和氯化钠不反应,不能证明NaOH溶液与稀盐酸发生了反应,故B不符合题意;

C、氯化钠、稀盐酸都能与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,不能证明NaOH溶液与稀盐酸发生了反应,故C不符合题意;

D、氢氧化钠和氯化铁溶液反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,说明溶液中含有氢氧化钠,不能证明NaOH溶液与稀盐酸发生了反应,故D不符合题意。

故选:A。

同课章节目录