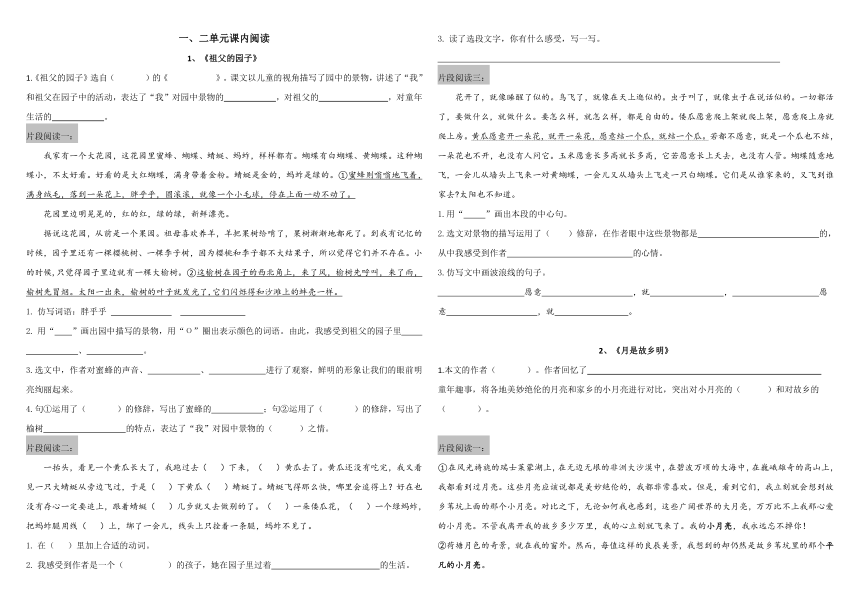

-部编版语文五年级下册第一二单元课内阅读练习(试题)(无答案)

文档属性

| 名称 | -部编版语文五年级下册第一二单元课内阅读练习(试题)(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-19 17:31:45 | ||

图片预览

文档简介

一、二单元课内阅读

1、《祖父的园子》

1.《祖父的园子》选自( )的《 》。课文以儿童的视角描写了园中的景物,讲述了“我”和祖父在园子中的活动,表达了“我”对园中景物的 ,对祖父的 ,对童年生活的 。

片段阅读一:

我家有一个大花园,这花园里蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱,样样都有。蝴蝶有白蝴蝶、黄蝴蝶。这种蝴蝶小,不太好看。好看的是大红蝴蝶,满身带着金粉。蜻蜓是金的,蚂蚱是绿的。①蜜蜂则嗡嗡地飞着,满身绒毛,落到一朵花上,胖乎乎,圆滚滚,就像一个小毛球,停在上面一动不动了。

花园里边明晃晃的,红的红,绿的绿,新鲜漂亮。

据说这花园,从前是一个果园。祖母喜欢养羊,羊把果树给啃了,果树渐渐地都死了。到我有记忆的时候,园子里还有一棵樱桃树、一棵李子树,因为樱桃和李子都不大结果子,所以觉得它们并不存在。小的时候,只觉得园子里边就有一棵大榆树。②这榆树在园子的西北角上,来了风,榆树先呼叫,来了雨,榆树先冒烟。太阳一出来,榆树的叶子就发光了,它们闪烁得和沙滩上的蚌壳一样。

仿写词语:胖乎乎

用“ ”画出园中描写的景物,用“О”圈出表示颜色的词语。由此,我感受到祖父的园子里

、 。

3.选文中,作者对蜜蜂的声音、 、 进行了观察,鲜明的形象让我们的眼前明亮绚丽起来。

4.句①运用了( )的修辞,写出了蜜蜂的 ;句②运用了( )的修辞,写出了榆树 的特点,表达了“我”对园中景物的( )之情。

片段阅读二:

一抬头,看见一个黄瓜长大了,我跑过去( )下来,( )黄瓜去了。黄瓜还没有吃完,我又看见一只大蜻蜓从旁边飞过,于是( )下黄瓜( )蜻蜓了。蜻蜓飞得那么快,哪里会追得上?好在也没有存心一定要追上,跟着蜻蜓( )几步就又去做别的了。( )一朵倭瓜花,( )一个绿蚂蚱,把蚂蚱腿用线( )上,绑了一会儿,线头上只拴着一条腿,蚂蚱不见了。

在( )里加上合适的动词。

我感受到作者是一个( )的孩子,她在园子里过着 的生活。

读了选段文字,你有什么感受,写一写。

片段阅读三:

花开了,就像睡醒了似的。鸟飞了,就像在天上逛似的。虫子叫了,就像虫子在说话似的。一切都活了,要做什么,就做什么。要怎么样,就怎么样,都是自由的。倭瓜愿意爬上架就爬上架,愿意爬上房就爬上房。黄瓜愿意开一朵花,就开一朵花,愿意结一个瓜,就结一个瓜。若都不愿意,就是一个瓜也不结,一朵花也不开,也没有人问它。玉米愿意长多高就长多高,它若愿意长上天去,也没有人管。蝴蝶随意地飞,一会儿从墙头上飞来一对黄蝴蝶,一会儿又从墙头上飞走一只白蝴蝶。它们是从谁家来的,又飞到谁家去 太阳也不知道。

1.用“ ”画出本段的中心句。

2.选文对景物的描写运用了( )修辞,在作者眼中这些景物都是 的,从中我感受到作者 的心情。

3.仿写文中画波浪线的句子。

愿意 ,就 , 愿意 ,就 。

2、《月是故乡明》

1.本文的作者( )。作者回忆了

童年趣事,将各地美妙绝伦的月亮和家乡的小月亮进行对比,突出对小月亮的( )和对故乡的( )。

片段阅读一:

①在风光旖旎的瑞士莱蒙湖上,在无边无垠的非洲大沙漠中,在碧波万顷的大海中,在巍峨雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢。但是,看到它们,我立刻就会想到故乡苇坑上面的那个小月亮。对比之下,无论如何我也感到,这些广阔世界的大月亮,万万比不上我那心爱的小月亮。不管我离开我的故乡多少万里,我的心立刻就飞来了。我的小月亮,我永远忘不掉你!

②荷塘月色的奇景,就在我的窗外。然而,每值这样的良辰美景,我想到的却仍然是故乡苇坑里的那个平凡的小月亮。

1.“风光旖旎”的意思是 。

2.句①和句②分别把 、 和故乡的“小月亮”进行对比,突出了 。

3.作者为什么称故乡的月亮为“小月亮”?

。

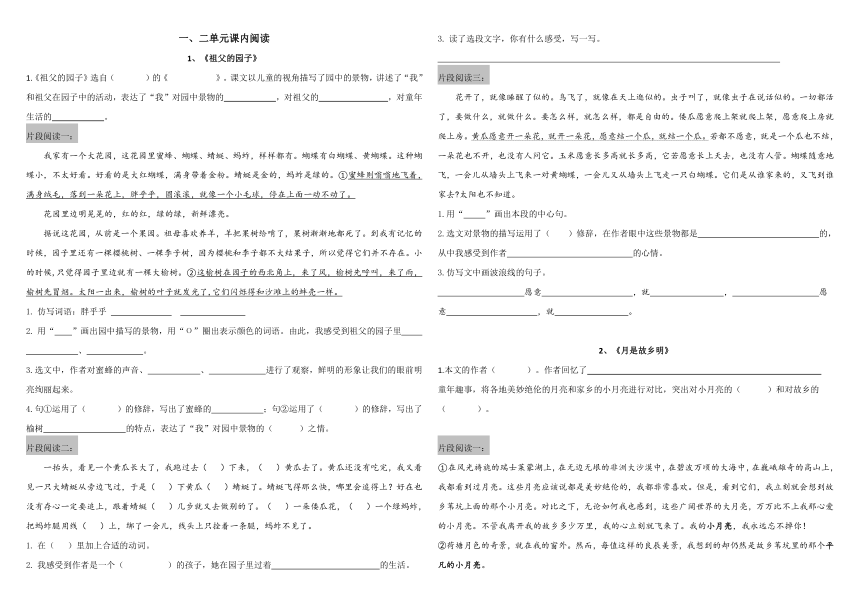

3、《梅花魂》

1.本文的作者( )。课文回忆了外祖父的五件事

。文章通过赞美梅花来赞美像梅花一样有气节的中国人,表达了外祖父 之情。

片段阅读一:

这梅花,是我们中国最有名的花。旁的花,大抵是春暖才开花。她却不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。她是最有品格、最有灵魂、最有骨气的!几千年来,我们中华民族出了许多有气节的人物,他们不管历经多少磨难,不管受到怎样的欺凌,从来都是顶天立地,不肯低头折节。他们就像这梅花一样。一个中国人,无论在怎样的境遇里,总要有梅花的秉性才好!

“秉性”的意思是 ,在文中的含义是 。

梅花魂中“魂”的意思是( )。“梅花魂”的含义是

梅花魂让我想起了中华民族的 、 等人物。我想用关于梅花的诗句

, 赞美他们。

外祖父送给我墨梅图和梅花手绢的用意是

。

5、《草船借箭》

1.课文选自经典名著《三国演义》,故事以( )为主线,按照事情发展顺序来写的。文中刻画了( )的诸葛亮,( )的周瑜,( )的鲁肃,( )的曹操。诸葛亮的神机妙算主要体现在 、 、 三个方面。

片段阅读一:

......诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来,朝北岸开去。

这时候大雾漫天,江上连面对面都看不清。天还没亮,船已经靠近曹军水寨。诸葛亮下令把船头朝西,船尾朝东,一字儿摆开,又叫船上的军士一边擂鼓,一边大声呐喊。鲁肃吃惊地说:“如果曹兵出来,怎么办?”诸葛亮笑着说:“雾这样大,曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐,天亮了就回去。”

曹操听到鼓声和呐喊声,就下令说:“江上雾很大,敌人忽然来攻,我们看不清虚实,不要轻易出动。只叫弓弩手朝他们射箭,不让他们近前。”他派人去旱寨调来六千名弓弩手,到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭,箭好象下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来,船头朝东,船尾朝西,仍旧擂鼓呐喊,逼近曹军水寨去受箭。

仔细读选文,给借箭过程排序。

①绳索连船 ②排船受箭 ③调转船身 ④靠近曹营 ⑤顺利回程

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

文中画“ ”的句子是( )描写,其作用有二:一是

二是 。

诸葛亮为什么叫船上的军士擂鼓呐喊?

“诸葛亮又下令把船掉过来,船头朝东,船尾朝西。”为什么下令把船调过来?

画“ ”的句子运用了( )的修辞,好处是

写曹操的言行的作用是

鲁肃的“吃惊”的诸葛亮的( )形成鲜明的对比,从侧面突出

诸葛亮的神机妙算体现在他“识人心、知天象、晓地理”三个方面。在文中找到相对应的句子,用( ) 括出来,在句旁批注“识人心、知天象、晓地理”三个词。

6、《景阳冈》

1.武松开怀畅饮,不听店家劝告,体现了他( )、( )的性格特点。打虎过程体现了武松( )、( )的特点。

片段阅读一:

那一阵风过处,只听见乱树背后扑地一声响,跳出一只吊睛白额大虫来。 武松见了,叫声“呵呀!”从青石上翻身下来,把哨棒拿在手里,闪在青石旁边。那只大虫又饥又渴,把两只前爪在地下按了一按,和身望上一,从半空里蹿将下来。武松见大虫扑来,只一闪,闪在大虫背后。大虫背后看人最难,就把前爪在地下,把腰胯一。武松只一躲,躲在一边。大虫见掀他不着,一声,就像半天起了个霹雳,震得那山冈也动了。接着把铁棒似的虎尾倒竖起来一。武松又闪在一边。

在里填上合适的动词。

这段文字主要写的是 的场面。大虫抓人主要靠三招:( )、( )、( )。武松对付大虫只用了一个办法( ),这样做的好处是 ,表现了武松的( )。

选文用大量的笔墨写老虎拿人的本领高强,是为了

画“ ”的句子运用了( ) 修辞。“震得那山冈也动了”写出了

,由此可以想到成语( )。

片段阅读二:

那只大虫咆哮,性发起来,翻身又只一扑,扑将来。武松又一跳,退了十步远。那只大虫恰好把两只前爪搭在武松面前。武松把半截哨棒( )在一边,两只手就势把大虫顶花皮( )住,往下( )去。那只大虫想要挣扎,武松使尽气力( )定,哪里肯放半点儿松!武松把脚往大虫面门上眼睛里只顾乱( )。那只大虫咆哮起来,不住地扒身底下的泥,扒起了两堆黄泥,成了一个土坑。武松把那只大虫一直( )下黄泥坑里去。那只大虫叫武松弄得没有一些气力了。武松用左手紧紧地( )住大虫的顶花皮,空出右手来,( )起铁锤般大小的拳头,使尽平生气力只顾( )。

......武松回到青石上坐了半歇,寻思道∶“天色看看黑了,倘或又跳出一只大虫来,我却怎地斗得他过?且挣扎下冈子去,明早却来理会。”就石头边找到了毡笠儿,转过乱树林边,一步步挨下冈子来。

在括号里填上合适的动词。

文中所填写的动词写出了武松的 。

画“ ”的句子体现了武松

7、《猴王出世》

1.课文主要写了花果山上一块仙石孕育了一只石猴,这石猴与群猴玩耍时,因敢于第一个跳进水帘洞,被群猴拜为猴王,表现了石猴( )、( )、( )的特点。

片段阅读一:

那座山正当顶上,有一块仙石,其石有三丈六尺五寸高,有二丈四尺围圆。四面更无树木遮阴,左右倒有芝兰相衬。盖自开辟以来,每受天真地秀,日精月华,感之既久,遂有灵通之意。内育仙胞,一日迸裂,产一石卵,似圆球样大。因见风,化作一个石猴。那猴在山中,却会行走跳跃,食草木,饮涧泉,采山花,觅树果;与狼虫为伴,虎豹为群,獐鹿为友,猕猿为亲;夜宿石崖之下,朝游峰洞之中。

这段文字主要写了

文中最后一句话运用了( )的修辞,写出了石猴 的性格特点。

石猴的日常生活情形是怎样的?

片段阅读二:

众猴拍手称扬道:“好水!好水!原来此处远通山脚之下,直接大海之波。”又道:“哪一个有本事的,钻进去寻个源头出来,不伤身体者,我等即拜他为王。”连呼了三声,①忽见丛杂中跳出一个石猴,应声高叫道:“我进去!我进去!”②他( )目( )身,将身一( ),径( )入瀑布泉中,忽睁睛抬头观看,那里边却无水无波,明明朗朗的一架桥梁。他住了身,定了神,仔细再看,原来是座铁板桥。桥下之水,冲贯于石窍之间,倒挂流出去,遮闭了桥门。却又欠身上桥头,再走再看,却似有人家住处一般,真个好所在。石猴看罢多时,跳过桥中间,左右观看,只见正当中有一石碣。碣上有一行楷书大字,镌着“花果山福地,水帘洞洞天”。

1.在括号里填入合适的动词。

2.句①写出了石猴 的特点,句②写出了石猴 的特点。

1、《祖父的园子》

1.《祖父的园子》选自( )的《 》。课文以儿童的视角描写了园中的景物,讲述了“我”和祖父在园子中的活动,表达了“我”对园中景物的 ,对祖父的 ,对童年生活的 。

片段阅读一:

我家有一个大花园,这花园里蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱,样样都有。蝴蝶有白蝴蝶、黄蝴蝶。这种蝴蝶小,不太好看。好看的是大红蝴蝶,满身带着金粉。蜻蜓是金的,蚂蚱是绿的。①蜜蜂则嗡嗡地飞着,满身绒毛,落到一朵花上,胖乎乎,圆滚滚,就像一个小毛球,停在上面一动不动了。

花园里边明晃晃的,红的红,绿的绿,新鲜漂亮。

据说这花园,从前是一个果园。祖母喜欢养羊,羊把果树给啃了,果树渐渐地都死了。到我有记忆的时候,园子里还有一棵樱桃树、一棵李子树,因为樱桃和李子都不大结果子,所以觉得它们并不存在。小的时候,只觉得园子里边就有一棵大榆树。②这榆树在园子的西北角上,来了风,榆树先呼叫,来了雨,榆树先冒烟。太阳一出来,榆树的叶子就发光了,它们闪烁得和沙滩上的蚌壳一样。

仿写词语:胖乎乎

用“ ”画出园中描写的景物,用“О”圈出表示颜色的词语。由此,我感受到祖父的园子里

、 。

3.选文中,作者对蜜蜂的声音、 、 进行了观察,鲜明的形象让我们的眼前明亮绚丽起来。

4.句①运用了( )的修辞,写出了蜜蜂的 ;句②运用了( )的修辞,写出了榆树 的特点,表达了“我”对园中景物的( )之情。

片段阅读二:

一抬头,看见一个黄瓜长大了,我跑过去( )下来,( )黄瓜去了。黄瓜还没有吃完,我又看见一只大蜻蜓从旁边飞过,于是( )下黄瓜( )蜻蜓了。蜻蜓飞得那么快,哪里会追得上?好在也没有存心一定要追上,跟着蜻蜓( )几步就又去做别的了。( )一朵倭瓜花,( )一个绿蚂蚱,把蚂蚱腿用线( )上,绑了一会儿,线头上只拴着一条腿,蚂蚱不见了。

在( )里加上合适的动词。

我感受到作者是一个( )的孩子,她在园子里过着 的生活。

读了选段文字,你有什么感受,写一写。

片段阅读三:

花开了,就像睡醒了似的。鸟飞了,就像在天上逛似的。虫子叫了,就像虫子在说话似的。一切都活了,要做什么,就做什么。要怎么样,就怎么样,都是自由的。倭瓜愿意爬上架就爬上架,愿意爬上房就爬上房。黄瓜愿意开一朵花,就开一朵花,愿意结一个瓜,就结一个瓜。若都不愿意,就是一个瓜也不结,一朵花也不开,也没有人问它。玉米愿意长多高就长多高,它若愿意长上天去,也没有人管。蝴蝶随意地飞,一会儿从墙头上飞来一对黄蝴蝶,一会儿又从墙头上飞走一只白蝴蝶。它们是从谁家来的,又飞到谁家去 太阳也不知道。

1.用“ ”画出本段的中心句。

2.选文对景物的描写运用了( )修辞,在作者眼中这些景物都是 的,从中我感受到作者 的心情。

3.仿写文中画波浪线的句子。

愿意 ,就 , 愿意 ,就 。

2、《月是故乡明》

1.本文的作者( )。作者回忆了

童年趣事,将各地美妙绝伦的月亮和家乡的小月亮进行对比,突出对小月亮的( )和对故乡的( )。

片段阅读一:

①在风光旖旎的瑞士莱蒙湖上,在无边无垠的非洲大沙漠中,在碧波万顷的大海中,在巍峨雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢。但是,看到它们,我立刻就会想到故乡苇坑上面的那个小月亮。对比之下,无论如何我也感到,这些广阔世界的大月亮,万万比不上我那心爱的小月亮。不管我离开我的故乡多少万里,我的心立刻就飞来了。我的小月亮,我永远忘不掉你!

②荷塘月色的奇景,就在我的窗外。然而,每值这样的良辰美景,我想到的却仍然是故乡苇坑里的那个平凡的小月亮。

1.“风光旖旎”的意思是 。

2.句①和句②分别把 、 和故乡的“小月亮”进行对比,突出了 。

3.作者为什么称故乡的月亮为“小月亮”?

。

3、《梅花魂》

1.本文的作者( )。课文回忆了外祖父的五件事

。文章通过赞美梅花来赞美像梅花一样有气节的中国人,表达了外祖父 之情。

片段阅读一:

这梅花,是我们中国最有名的花。旁的花,大抵是春暖才开花。她却不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。她是最有品格、最有灵魂、最有骨气的!几千年来,我们中华民族出了许多有气节的人物,他们不管历经多少磨难,不管受到怎样的欺凌,从来都是顶天立地,不肯低头折节。他们就像这梅花一样。一个中国人,无论在怎样的境遇里,总要有梅花的秉性才好!

“秉性”的意思是 ,在文中的含义是 。

梅花魂中“魂”的意思是( )。“梅花魂”的含义是

梅花魂让我想起了中华民族的 、 等人物。我想用关于梅花的诗句

, 赞美他们。

外祖父送给我墨梅图和梅花手绢的用意是

。

5、《草船借箭》

1.课文选自经典名著《三国演义》,故事以( )为主线,按照事情发展顺序来写的。文中刻画了( )的诸葛亮,( )的周瑜,( )的鲁肃,( )的曹操。诸葛亮的神机妙算主要体现在 、 、 三个方面。

片段阅读一:

......诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来,朝北岸开去。

这时候大雾漫天,江上连面对面都看不清。天还没亮,船已经靠近曹军水寨。诸葛亮下令把船头朝西,船尾朝东,一字儿摆开,又叫船上的军士一边擂鼓,一边大声呐喊。鲁肃吃惊地说:“如果曹兵出来,怎么办?”诸葛亮笑着说:“雾这样大,曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐,天亮了就回去。”

曹操听到鼓声和呐喊声,就下令说:“江上雾很大,敌人忽然来攻,我们看不清虚实,不要轻易出动。只叫弓弩手朝他们射箭,不让他们近前。”他派人去旱寨调来六千名弓弩手,到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭,箭好象下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来,船头朝东,船尾朝西,仍旧擂鼓呐喊,逼近曹军水寨去受箭。

仔细读选文,给借箭过程排序。

①绳索连船 ②排船受箭 ③调转船身 ④靠近曹营 ⑤顺利回程

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

文中画“ ”的句子是( )描写,其作用有二:一是

二是 。

诸葛亮为什么叫船上的军士擂鼓呐喊?

“诸葛亮又下令把船掉过来,船头朝东,船尾朝西。”为什么下令把船调过来?

画“ ”的句子运用了( )的修辞,好处是

写曹操的言行的作用是

鲁肃的“吃惊”的诸葛亮的( )形成鲜明的对比,从侧面突出

诸葛亮的神机妙算体现在他“识人心、知天象、晓地理”三个方面。在文中找到相对应的句子,用( ) 括出来,在句旁批注“识人心、知天象、晓地理”三个词。

6、《景阳冈》

1.武松开怀畅饮,不听店家劝告,体现了他( )、( )的性格特点。打虎过程体现了武松( )、( )的特点。

片段阅读一:

那一阵风过处,只听见乱树背后扑地一声响,跳出一只吊睛白额大虫来。 武松见了,叫声“呵呀!”从青石上翻身下来,把哨棒拿在手里,闪在青石旁边。那只大虫又饥又渴,把两只前爪在地下按了一按,和身望上一,从半空里蹿将下来。武松见大虫扑来,只一闪,闪在大虫背后。大虫背后看人最难,就把前爪在地下,把腰胯一。武松只一躲,躲在一边。大虫见掀他不着,一声,就像半天起了个霹雳,震得那山冈也动了。接着把铁棒似的虎尾倒竖起来一。武松又闪在一边。

在里填上合适的动词。

这段文字主要写的是 的场面。大虫抓人主要靠三招:( )、( )、( )。武松对付大虫只用了一个办法( ),这样做的好处是 ,表现了武松的( )。

选文用大量的笔墨写老虎拿人的本领高强,是为了

画“ ”的句子运用了( ) 修辞。“震得那山冈也动了”写出了

,由此可以想到成语( )。

片段阅读二:

那只大虫咆哮,性发起来,翻身又只一扑,扑将来。武松又一跳,退了十步远。那只大虫恰好把两只前爪搭在武松面前。武松把半截哨棒( )在一边,两只手就势把大虫顶花皮( )住,往下( )去。那只大虫想要挣扎,武松使尽气力( )定,哪里肯放半点儿松!武松把脚往大虫面门上眼睛里只顾乱( )。那只大虫咆哮起来,不住地扒身底下的泥,扒起了两堆黄泥,成了一个土坑。武松把那只大虫一直( )下黄泥坑里去。那只大虫叫武松弄得没有一些气力了。武松用左手紧紧地( )住大虫的顶花皮,空出右手来,( )起铁锤般大小的拳头,使尽平生气力只顾( )。

......武松回到青石上坐了半歇,寻思道∶“天色看看黑了,倘或又跳出一只大虫来,我却怎地斗得他过?且挣扎下冈子去,明早却来理会。”就石头边找到了毡笠儿,转过乱树林边,一步步挨下冈子来。

在括号里填上合适的动词。

文中所填写的动词写出了武松的 。

画“ ”的句子体现了武松

7、《猴王出世》

1.课文主要写了花果山上一块仙石孕育了一只石猴,这石猴与群猴玩耍时,因敢于第一个跳进水帘洞,被群猴拜为猴王,表现了石猴( )、( )、( )的特点。

片段阅读一:

那座山正当顶上,有一块仙石,其石有三丈六尺五寸高,有二丈四尺围圆。四面更无树木遮阴,左右倒有芝兰相衬。盖自开辟以来,每受天真地秀,日精月华,感之既久,遂有灵通之意。内育仙胞,一日迸裂,产一石卵,似圆球样大。因见风,化作一个石猴。那猴在山中,却会行走跳跃,食草木,饮涧泉,采山花,觅树果;与狼虫为伴,虎豹为群,獐鹿为友,猕猿为亲;夜宿石崖之下,朝游峰洞之中。

这段文字主要写了

文中最后一句话运用了( )的修辞,写出了石猴 的性格特点。

石猴的日常生活情形是怎样的?

片段阅读二:

众猴拍手称扬道:“好水!好水!原来此处远通山脚之下,直接大海之波。”又道:“哪一个有本事的,钻进去寻个源头出来,不伤身体者,我等即拜他为王。”连呼了三声,①忽见丛杂中跳出一个石猴,应声高叫道:“我进去!我进去!”②他( )目( )身,将身一( ),径( )入瀑布泉中,忽睁睛抬头观看,那里边却无水无波,明明朗朗的一架桥梁。他住了身,定了神,仔细再看,原来是座铁板桥。桥下之水,冲贯于石窍之间,倒挂流出去,遮闭了桥门。却又欠身上桥头,再走再看,却似有人家住处一般,真个好所在。石猴看罢多时,跳过桥中间,左右观看,只见正当中有一石碣。碣上有一行楷书大字,镌着“花果山福地,水帘洞洞天”。

1.在括号里填入合适的动词。

2.句①写出了石猴 的特点,句②写出了石猴 的特点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地