第16课 最苦与最乐(课件)【2023春统编版七上语文精品备课】

文档属性

| 名称 | 第16课 最苦与最乐(课件)【2023春统编版七上语文精品备课】 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-19 08:35:08 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

人教七下语文同步精品课件

统编版七年级下册

大家看世界上什么最苦?什么最乐?这个问题,一千个人就会有一千种答案。宋代的文学家、政治家范仲淹说过:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”因为他是一个有责任感的人,他以天下苍生的忧乐为己任,当天下苍生俱欢颜时,他就会快乐。因此,有人认为人生苦乐在于责任,这也是梁启超的苦乐观。今天,就让我们看一看这位大学者是如何具体阐述的吧。

导入新课

导入新课

故今日之责任,不在他人,而全在我少年。

少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。

红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼(sǔn)试翼,风尘翕(xī)张。奇花初胎,矞(yù)矞皇皇。干将发硎(xíng),有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。

美哉我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!

《少年中国说》节选

梁启超

最 苦 与 最 乐

梁启超

学习目标

1.识记和积累文中重点字词,了解作者和议论文相关常识。

2.理解文章主要内容,明确作者观点,理清文章行文思路。

3.理解认证方法的使用,感受严密又带书卷气的语言风格。

4.结合实际,辩证理解人生苦乐,初步形成尽责的人生观。

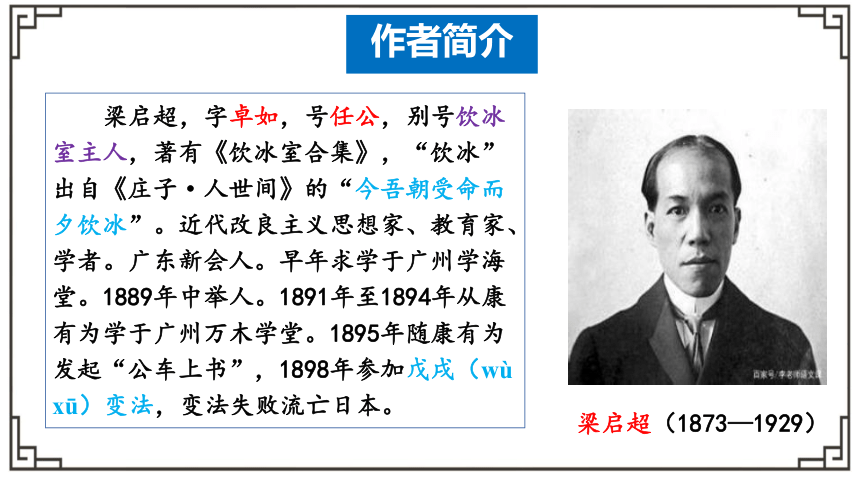

作者简介

梁启超,字卓如,号任公,别号饮冰室主人,著有《饮冰室合集》,“饮冰”出自《庄子·人世间》的“今吾朝受命而夕饮冰”。近代改良主义思想家、教育家、学者。广东新会人。早年求学于广州学海堂。1889年中举人。1891年至1894年从康有为学于广州万木学堂。1895年随康有为发起“公车上书”,1898年参加戊戌(wù xū)变法,变法失败流亡日本。

梁启超(1873—1929)

背景资料

本文选自《〈饮冰室合集〉集外文》,有改动。痛苦与快乐,是人类永恒的话题,对此,哲人们有不少精彩的论述,平常百姓也有许多感悟和思考。梁启超的这篇文章渗透着儒家的进取精神和佛家的超凡智慧,道出了自己对痛苦和快乐的理解。

甲午中日战争爆发,清政府统治腐败,人民过着痛苦不堪的生活。一个有良知的致力于中国改革的维新运动领袖,希望唤起更多中国人的民族意识和责任感。

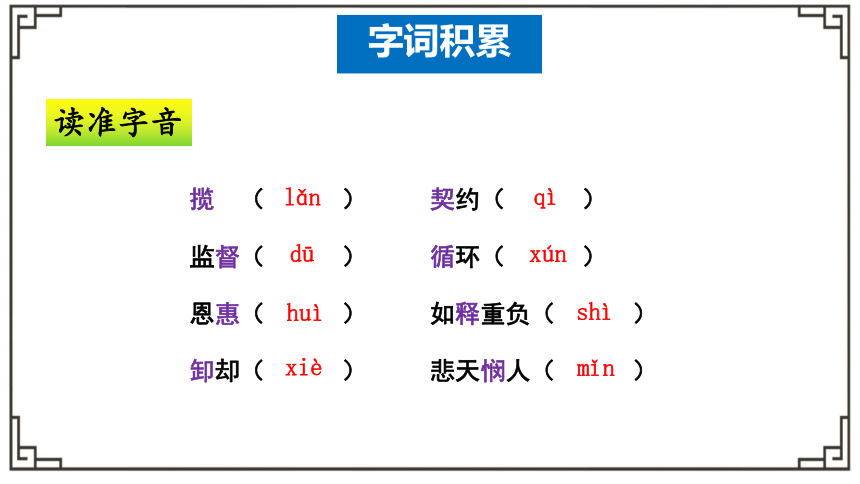

字词积累

读准字音

揽 ( ) 契约( )

监督( ) 循环( )

恩惠( ) 如释重负( )

卸却( ) 悲天悯人( )

xiè

dū

shì

lǎn

qì

xún

huì

mǐn

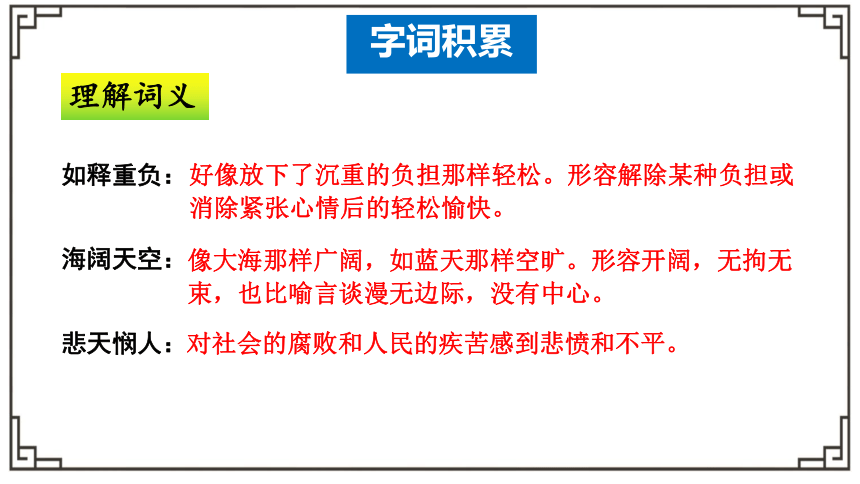

字词积累

如释重负:

海阔天空:

悲天悯人:

理解词义

好像放下了沉重的负担那样轻松。形容解除某种负担或消除紧张心情后的轻松愉快。

像大海那样广阔,如蓝天那样空旷。形容开阔,无拘无束,也比喻言谈漫无边际,没有中心。

对社会的腐败和人民的疾苦感到悲愤和不平。

文体知识

议 论 文 定义 议论文又叫说理文,是以议论为主要表达方式,作者通过摆事实、讲道理,来表达自己观点和主张的一种文体。

三要素 论点 是作者对所论述问题的见解和主张,是议论文的灵魂。

论据 是用来证明论点的事实和道理,论据包括道理论据和事实论据。

论证 是用论据证明论点的过程和方法,是连接论点和论据的桥梁和纽带。

论证方法 举例论证、比喻论证、对比论证、引用论证

结构层次 (1)提出问题(引论)——是什么 (2)分析问题(本论)——为什么 (3)解决问题(结论)——怎么办

语言风格 准确、严密、精当、逻辑性强

略读,提炼观点

人生最大的痛苦是: 。

人生最大的快乐是: 。

得出结论: 。

略读课文,快速筛选信息,找到作者表达的观点。

身上背着未来的一种责任。(负责任)

完成了责任。(尽责任)

人不应逃避责任,要勇于担责。

略读,提炼观点

(1、2节):论“负责任是人生最大的痛苦”。

(3节) :论“尽责任是人生最大的快乐”。

(4、5节):得出结论——“人生当勇于负责任。”

用语言或思维导图的形式,理清文章的思路。

精读,理解论证

贫而不苦是因为 ;

失意而不苦是因为 ;

老、病而不苦是因为 ;

真正的痛苦是源于 。

精读课文,回答下列问题:

说“最苦”

精读,理解论证

凡属我应该做的事,而且力量能够做得到的,我对于这件事便有了责任。凡属我自己打主意要做的一件事,便是现在的自己和将来的自己力了一种契约,便是自己对于自己加一层责任。有了这责任,那良心便时时刻刻监督在后头。一日应尽的责任没有尽,便死也是带着苦痛往坟墓理里去。

★为什么“身上背着一种未了的责任最苦”呢?

说“最苦”

★作者运用了哪些论证方法论证“负责任是人生最大的痛苦”?请举例说明。

举例论证:答应人办一件事没有办,欠了人的钱没有还,受了人的恩惠没有报答,得罪了人没有赔礼。

比喻论证:该做的事没有做完,便像是有几千重担压在肩头。

对比论证:这种苦痛却比不得普通的贫、病、老,可以达观排解得开。

精读,理解论证

如释重负:像放下了一个重担子一样,形容压力紧张过后的愉快心情。

心上一块石头落了地:责任完了时的轻松愉悦。

无入而不自得:君子无论处在什么境遇中都能保持安然自得。

★朗读第4节文字,标记出作者引用了哪些古语、俗语、名言来形容责任尽过之后的“快乐”的?说说其作用。

读“最乐”

★在作者眼里,“快乐”的决定权在哪里?

快乐之权操之在己。

精读,理解论证

君子有终身之忧(孟子):君子有终身有忧虑。

任重而道远,死而后已,不亦远乎?(曾子):(士)肩负沉重的使命,要跋涉遥远的路途,到死方休,不是很遥远吗?

引用了孟子的“君子有终身之忧”,引用了曾子的“任重而道远,死而后已,不亦远乎?”用来证明圣贤豪杰都勇于把种种责任揽在身上,说明仁人志士的忧民忧国,悲天悯人。

★朗读思考:5、6两节引用了哪些名言?有什么作用?

谈“责任”

精读,理解论证

“既然这苦是从责任生来,我若是将责任卸却,岂不就永远没有苦了吗?”这却不然,责任是要解除了才没有,并不是卸了就没有。

比较:“卸却”和“解除”的区别。

“卸却”是卸下,是放下责任;“解除”是去掉,消除,指任务完成了。

“责任”不是你想卸下就没有了,事情没做还放在那里等解决呢?你把事情做完了,责任才能算是“解除”了。所以,作者告诉我们,不能逃避责任,要勇于承担责任,

★文章怎样教育我们要勇于“担责任”的

谈“责任”

比读,品味语言

原句:人生什么事最苦呢?贫吗?不是。失意吗?不是。老吗?死吗?都不是。我说人生最苦的事情,莫苦于身上背负着一种未来的责任。

改句:人生什么事最苦呢?我说人生最苦的事,莫苦于身上背着一种未来的责任。

A组:比较下面句子不同的表达效果。

比读一:体会句式的特点

原句的表达使用设问的方式,用一连串的排比,既引人注意,又起到了强调的作用,同时激发了读者的阅读兴趣。列举的“贫吗、老吗、死吗”都是下文要排除的。改后的句子没有这样的效果。

人人生什么事最苦呢?贫吗?不是。人若能知足,虽贫不苦;

失意吗?不是。若是能安分,虽失意不苦;

老吗?死吗?都不是。老、病、死,乃人生难免的事,达观的人看得很平常,也不算什么苦。

比读,品味语言

人凡属我受过他人好处的,我对他便有了责任。

凡属我应该做的事,而且力量能够做得到的,我对于这事便有了责任。

凡属于我自己打主意要做一件事,便是现在的自己和将来的自己立了一种契约,便是自己对自己加一层责任。

B组:下面句子的顺序可以调换吗?

比读一:体会句式的特点

不能调换,因为这里表达的先是对人,然后是对事,最后是回到自己,有一个由外到内的顺序。指向的对象不一样,有理有利,很准确严密。如果调换,就不能表达这种意思了。

比读,品味语言

人纵然不见他的面,睡里梦里都像有他的影子来缠着我。为什么呢?因为觉得对不起他呀,因为自己对于她的责任还没有解除呀!

责任越重大,负责的日子越久长,到责任完了时,海阔天空,心安理得,那种快乐还要加几倍哩!

曾子还说哩:任重而道远,死而后已,不亦远乎?

C组:句子中的语气词去掉之后有什么不同的表达效果?

比读二:体会语气词的作用

这些语气词能体会到梁启超先生在严肃的谆谆告诫中又不乏轻松、平实又带书卷气的语言风格。好像在跟我们对话,很真诚,很亲切。

添读,补充论据

人能尽自己的责任,就可以感觉到好像吃梨喝蜜似的,把人生这杯苦酒滋味给抵消了。

——英·狄更斯

名言理解

添读,补充论据

人生什么事最苦呢?

贫吗?不是。 ;

失意吗?不是。 ;

老吗?死吗?都不是。 。

我说,人生最苦的事,莫苦于身上背着一种未来的责任

因一份责任: 。

……

反过来看,什么事最乐呢?

自然责任完了,算是人生第一乐事。

。

尽得大的责任,就得大快乐。尽得小的责任,就得小快乐。时时尽责任,便时时快乐。

事例补充

部编版七年级下册

添读,补充论据

人生什么事最苦呢?

贫吗?不是。颜回在陋巷,一箪食,一瓢饮,人不堪其忧,也不改其乐。

失意吗?不是。刘禹锡被排挤到了一间陋室,高唱“何陋之有?”

老吗?死吗?都不是。邓稼先在核武器试验的现场喊道:“我不能走!”

我说,人生最苦的事,莫苦于身上背着一种未来的责任。

因一份责任:老王临去世前一天,不忘恩情,为杨绛送去香油和鸡蛋。邓稼先去世前几个月还签署了一份核武器发展的建议书。闻一多先生写《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》,给民族开救济的文化药方。

反过来看,什么事最乐呢?

自然责任完了,算是人生第一乐事。

木兰征战十年,胜利而归,愿驰千里足,送儿还故乡。父亲造好了台阶,高兴地手都不知道放哪里好。梨花姑娘们,帮助了路人,芬芳了自己。

尽得大的责任,就得大快乐。尽得小的责任,就得小快乐。时时尽责任,便时时快乐。

总结,畅谈责任

一百年前的中国满目疮痍,列强环伺,面临瓜分,他铁肩担道义,妙笔著文章;

一百年前的中国中西交汇,新旧杂糅,他致力于中国社会的改造,主张“变法”、育人才、开学校、变科举等,为了民族强盛和国家繁荣,竭力呐喊、四处奔走;

一百年前的中国人,人人都把独善其身的“私德”发挥到了极致,他用文章去启蒙还在混沌中昏睡的中国人,呼吁“公德”责任,人人尽责任;

一百年前的他发出呐喊:今日之责任,不在他人,而全在于我少年。少年强则国强。

梁启超是清朝末年至民国初年中国文坛的一位百科全书式的人物。

一百年后的今天,面对梁启超阐述的《最苦与最乐》,生活在新时代,我们的最苦与最乐是什么?我们的责任是什么?请说一说。

课后作业

1.积累课后“读读写写”的字词。

2.推荐阅读:梁启超的姊妹篇《敬业与乐业》。

板书设计

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

人教七下语文同步精品课件

统编版七年级下册

大家看世界上什么最苦?什么最乐?这个问题,一千个人就会有一千种答案。宋代的文学家、政治家范仲淹说过:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”因为他是一个有责任感的人,他以天下苍生的忧乐为己任,当天下苍生俱欢颜时,他就会快乐。因此,有人认为人生苦乐在于责任,这也是梁启超的苦乐观。今天,就让我们看一看这位大学者是如何具体阐述的吧。

导入新课

导入新课

故今日之责任,不在他人,而全在我少年。

少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。

红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼(sǔn)试翼,风尘翕(xī)张。奇花初胎,矞(yù)矞皇皇。干将发硎(xíng),有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。

美哉我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!

《少年中国说》节选

梁启超

最 苦 与 最 乐

梁启超

学习目标

1.识记和积累文中重点字词,了解作者和议论文相关常识。

2.理解文章主要内容,明确作者观点,理清文章行文思路。

3.理解认证方法的使用,感受严密又带书卷气的语言风格。

4.结合实际,辩证理解人生苦乐,初步形成尽责的人生观。

作者简介

梁启超,字卓如,号任公,别号饮冰室主人,著有《饮冰室合集》,“饮冰”出自《庄子·人世间》的“今吾朝受命而夕饮冰”。近代改良主义思想家、教育家、学者。广东新会人。早年求学于广州学海堂。1889年中举人。1891年至1894年从康有为学于广州万木学堂。1895年随康有为发起“公车上书”,1898年参加戊戌(wù xū)变法,变法失败流亡日本。

梁启超(1873—1929)

背景资料

本文选自《〈饮冰室合集〉集外文》,有改动。痛苦与快乐,是人类永恒的话题,对此,哲人们有不少精彩的论述,平常百姓也有许多感悟和思考。梁启超的这篇文章渗透着儒家的进取精神和佛家的超凡智慧,道出了自己对痛苦和快乐的理解。

甲午中日战争爆发,清政府统治腐败,人民过着痛苦不堪的生活。一个有良知的致力于中国改革的维新运动领袖,希望唤起更多中国人的民族意识和责任感。

字词积累

读准字音

揽 ( ) 契约( )

监督( ) 循环( )

恩惠( ) 如释重负( )

卸却( ) 悲天悯人( )

xiè

dū

shì

lǎn

qì

xún

huì

mǐn

字词积累

如释重负:

海阔天空:

悲天悯人:

理解词义

好像放下了沉重的负担那样轻松。形容解除某种负担或消除紧张心情后的轻松愉快。

像大海那样广阔,如蓝天那样空旷。形容开阔,无拘无束,也比喻言谈漫无边际,没有中心。

对社会的腐败和人民的疾苦感到悲愤和不平。

文体知识

议 论 文 定义 议论文又叫说理文,是以议论为主要表达方式,作者通过摆事实、讲道理,来表达自己观点和主张的一种文体。

三要素 论点 是作者对所论述问题的见解和主张,是议论文的灵魂。

论据 是用来证明论点的事实和道理,论据包括道理论据和事实论据。

论证 是用论据证明论点的过程和方法,是连接论点和论据的桥梁和纽带。

论证方法 举例论证、比喻论证、对比论证、引用论证

结构层次 (1)提出问题(引论)——是什么 (2)分析问题(本论)——为什么 (3)解决问题(结论)——怎么办

语言风格 准确、严密、精当、逻辑性强

略读,提炼观点

人生最大的痛苦是: 。

人生最大的快乐是: 。

得出结论: 。

略读课文,快速筛选信息,找到作者表达的观点。

身上背着未来的一种责任。(负责任)

完成了责任。(尽责任)

人不应逃避责任,要勇于担责。

略读,提炼观点

(1、2节):论“负责任是人生最大的痛苦”。

(3节) :论“尽责任是人生最大的快乐”。

(4、5节):得出结论——“人生当勇于负责任。”

用语言或思维导图的形式,理清文章的思路。

精读,理解论证

贫而不苦是因为 ;

失意而不苦是因为 ;

老、病而不苦是因为 ;

真正的痛苦是源于 。

精读课文,回答下列问题:

说“最苦”

精读,理解论证

凡属我应该做的事,而且力量能够做得到的,我对于这件事便有了责任。凡属我自己打主意要做的一件事,便是现在的自己和将来的自己力了一种契约,便是自己对于自己加一层责任。有了这责任,那良心便时时刻刻监督在后头。一日应尽的责任没有尽,便死也是带着苦痛往坟墓理里去。

★为什么“身上背着一种未了的责任最苦”呢?

说“最苦”

★作者运用了哪些论证方法论证“负责任是人生最大的痛苦”?请举例说明。

举例论证:答应人办一件事没有办,欠了人的钱没有还,受了人的恩惠没有报答,得罪了人没有赔礼。

比喻论证:该做的事没有做完,便像是有几千重担压在肩头。

对比论证:这种苦痛却比不得普通的贫、病、老,可以达观排解得开。

精读,理解论证

如释重负:像放下了一个重担子一样,形容压力紧张过后的愉快心情。

心上一块石头落了地:责任完了时的轻松愉悦。

无入而不自得:君子无论处在什么境遇中都能保持安然自得。

★朗读第4节文字,标记出作者引用了哪些古语、俗语、名言来形容责任尽过之后的“快乐”的?说说其作用。

读“最乐”

★在作者眼里,“快乐”的决定权在哪里?

快乐之权操之在己。

精读,理解论证

君子有终身之忧(孟子):君子有终身有忧虑。

任重而道远,死而后已,不亦远乎?(曾子):(士)肩负沉重的使命,要跋涉遥远的路途,到死方休,不是很遥远吗?

引用了孟子的“君子有终身之忧”,引用了曾子的“任重而道远,死而后已,不亦远乎?”用来证明圣贤豪杰都勇于把种种责任揽在身上,说明仁人志士的忧民忧国,悲天悯人。

★朗读思考:5、6两节引用了哪些名言?有什么作用?

谈“责任”

精读,理解论证

“既然这苦是从责任生来,我若是将责任卸却,岂不就永远没有苦了吗?”这却不然,责任是要解除了才没有,并不是卸了就没有。

比较:“卸却”和“解除”的区别。

“卸却”是卸下,是放下责任;“解除”是去掉,消除,指任务完成了。

“责任”不是你想卸下就没有了,事情没做还放在那里等解决呢?你把事情做完了,责任才能算是“解除”了。所以,作者告诉我们,不能逃避责任,要勇于承担责任,

★文章怎样教育我们要勇于“担责任”的

谈“责任”

比读,品味语言

原句:人生什么事最苦呢?贫吗?不是。失意吗?不是。老吗?死吗?都不是。我说人生最苦的事情,莫苦于身上背负着一种未来的责任。

改句:人生什么事最苦呢?我说人生最苦的事,莫苦于身上背着一种未来的责任。

A组:比较下面句子不同的表达效果。

比读一:体会句式的特点

原句的表达使用设问的方式,用一连串的排比,既引人注意,又起到了强调的作用,同时激发了读者的阅读兴趣。列举的“贫吗、老吗、死吗”都是下文要排除的。改后的句子没有这样的效果。

人人生什么事最苦呢?贫吗?不是。人若能知足,虽贫不苦;

失意吗?不是。若是能安分,虽失意不苦;

老吗?死吗?都不是。老、病、死,乃人生难免的事,达观的人看得很平常,也不算什么苦。

比读,品味语言

人凡属我受过他人好处的,我对他便有了责任。

凡属我应该做的事,而且力量能够做得到的,我对于这事便有了责任。

凡属于我自己打主意要做一件事,便是现在的自己和将来的自己立了一种契约,便是自己对自己加一层责任。

B组:下面句子的顺序可以调换吗?

比读一:体会句式的特点

不能调换,因为这里表达的先是对人,然后是对事,最后是回到自己,有一个由外到内的顺序。指向的对象不一样,有理有利,很准确严密。如果调换,就不能表达这种意思了。

比读,品味语言

人纵然不见他的面,睡里梦里都像有他的影子来缠着我。为什么呢?因为觉得对不起他呀,因为自己对于她的责任还没有解除呀!

责任越重大,负责的日子越久长,到责任完了时,海阔天空,心安理得,那种快乐还要加几倍哩!

曾子还说哩:任重而道远,死而后已,不亦远乎?

C组:句子中的语气词去掉之后有什么不同的表达效果?

比读二:体会语气词的作用

这些语气词能体会到梁启超先生在严肃的谆谆告诫中又不乏轻松、平实又带书卷气的语言风格。好像在跟我们对话,很真诚,很亲切。

添读,补充论据

人能尽自己的责任,就可以感觉到好像吃梨喝蜜似的,把人生这杯苦酒滋味给抵消了。

——英·狄更斯

名言理解

添读,补充论据

人生什么事最苦呢?

贫吗?不是。 ;

失意吗?不是。 ;

老吗?死吗?都不是。 。

我说,人生最苦的事,莫苦于身上背着一种未来的责任

因一份责任: 。

……

反过来看,什么事最乐呢?

自然责任完了,算是人生第一乐事。

。

尽得大的责任,就得大快乐。尽得小的责任,就得小快乐。时时尽责任,便时时快乐。

事例补充

部编版七年级下册

添读,补充论据

人生什么事最苦呢?

贫吗?不是。颜回在陋巷,一箪食,一瓢饮,人不堪其忧,也不改其乐。

失意吗?不是。刘禹锡被排挤到了一间陋室,高唱“何陋之有?”

老吗?死吗?都不是。邓稼先在核武器试验的现场喊道:“我不能走!”

我说,人生最苦的事,莫苦于身上背着一种未来的责任。

因一份责任:老王临去世前一天,不忘恩情,为杨绛送去香油和鸡蛋。邓稼先去世前几个月还签署了一份核武器发展的建议书。闻一多先生写《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》,给民族开救济的文化药方。

反过来看,什么事最乐呢?

自然责任完了,算是人生第一乐事。

木兰征战十年,胜利而归,愿驰千里足,送儿还故乡。父亲造好了台阶,高兴地手都不知道放哪里好。梨花姑娘们,帮助了路人,芬芳了自己。

尽得大的责任,就得大快乐。尽得小的责任,就得小快乐。时时尽责任,便时时快乐。

总结,畅谈责任

一百年前的中国满目疮痍,列强环伺,面临瓜分,他铁肩担道义,妙笔著文章;

一百年前的中国中西交汇,新旧杂糅,他致力于中国社会的改造,主张“变法”、育人才、开学校、变科举等,为了民族强盛和国家繁荣,竭力呐喊、四处奔走;

一百年前的中国人,人人都把独善其身的“私德”发挥到了极致,他用文章去启蒙还在混沌中昏睡的中国人,呼吁“公德”责任,人人尽责任;

一百年前的他发出呐喊:今日之责任,不在他人,而全在于我少年。少年强则国强。

梁启超是清朝末年至民国初年中国文坛的一位百科全书式的人物。

一百年后的今天,面对梁启超阐述的《最苦与最乐》,生活在新时代,我们的最苦与最乐是什么?我们的责任是什么?请说一说。

课后作业

1.积累课后“读读写写”的字词。

2.推荐阅读:梁启超的姊妹篇《敬业与乐业》。

板书设计

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读