高中物理人教版必修一 4.6 超重和失重 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 高中物理人教版必修一 4.6 超重和失重 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 735.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-18 22:28:08 | ||

图片预览

文档简介

第四章 牛顿运动定律

4. 6 失重和超重

一、教学内容及分析

超重、失重是日常生活中比较常见的物理现象,学生往往能感受到,但并没有注意到这一现象的特点。本节课内容要让学生真正理解超重、失重的条件与本质所在。

二、教学目标

【物理观念】相互作用观念,能够运用牛顿第二定律和牛顿第三定律分析超重和失重现象。

【科学思维】经历实验和理论探究过程,体会科学探究的方法,能够在具体实例中判断超失重现象;能够领略运用牛顿运动定律解决实际问题的方法。

【科学探究】通过实验认识超重和失重现象,理解超重、失重现象的实质。

【科学态度与责任】引导帮助学生归纳总结超重、失重现象的实质;培养学生联系实际、实事求是的科学态度和科学精神。让学生感受科学之美和科学精神,经历科学探究过程,增强科学态度与责任意识,领略我国科技发展的重要成果,从而增强爱国情感和民族自豪感,体会知识对于国家富强、民族发展甚至是人类进步的重要作用。

三、教学重难点

【教学重点】

超重和失重概念及产生超重失重现象的条件

【教学难点】

(1)产生超重和失重现象的实质;

(2)运用牛顿第二定律和牛顿第三定律对超重和失重现象的实例分析。

四、教学对象及特点

(一)学生已经学习了受力分析、牛顿运动定律的内容,并掌握了它的基本应用。但也存在一些错误的前概念

认为“失重就失去重力,因为没有重力,宇航员所以飘起来了”;

学生会认为弹簧秤的示数就是物体的重力,因此超重和失重是物体实际重力的增减;

通过速度方向判断物体是超重还是失重,并且由速度大小来判断物体超重或失重的程度。

(二)学生学习需求:生活中坐电梯或是去游乐园玩一些项目时会感受到超重与失重现象,但是学生并不知道为什么会出现这种现象,于是对这部分知识充满好奇。

(三)可能存在的困难:(1)学生分析问题时不明确研究对象,也不注意分辨平衡力和相互作用力;

对概念的理解还很抽象,对如何应用牛顿运动定律解决具体情境下的问题还存在困难。

所选技术以及技术使用的目的

PPT 、手机、视频剪辑

目的:使学生提高学习的兴趣,也能够更好的理解知识点。

六、教学过程

环节 情境与问题 教与学活动 设计意图 学生发展

视频导入 播放视频 ,导入新课: 引出本节学习的主要内容。 从学生生活体验入手,激发学生学习的兴趣。

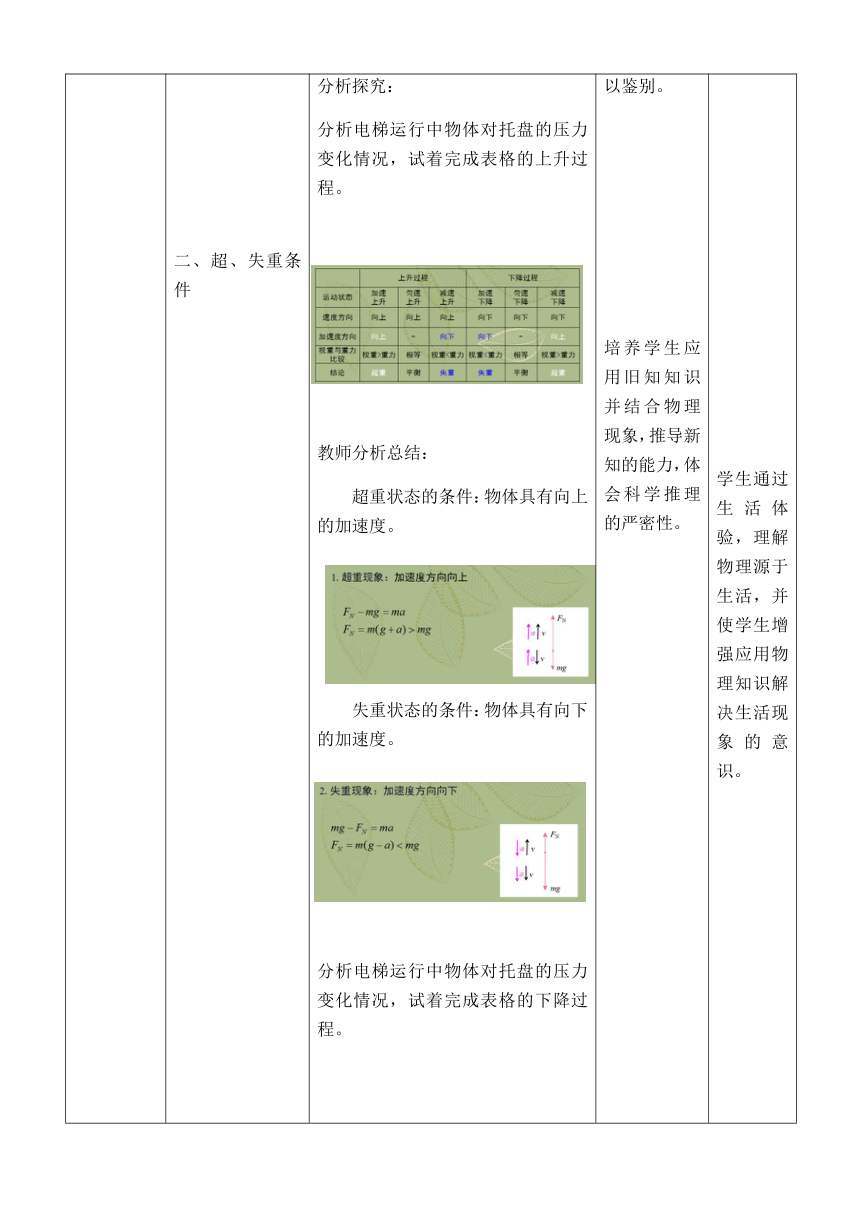

新课教学 一、超重和失重 二、超、失重条件 三、超、失重动力学分析 小实验分组观察: 演示、分组:大家将纸带连接重锤,轻轻地提起来,纸带没有断,说明纸带能承受重锤所受的重力,然后迅速上提。大家观察有什么现象。 学生实验 现象:纸带断了。 思考:为什么迅速上提纸带就断了?一定是受力变大了。 教师介绍: 1. 超重 物体对悬挂物的拉力(或对支持物的压力)大于物体所受重力的现象,称为超重现象。 2. 失重 物体对悬挂物的拉力(或对支持物的压力)小于物体所受重力的现象,称为失重现象。 视频观察: 电梯启动、运行、停下来的过程中,物体对悬挂物的拉力(或支持物的压力)的变化情况。 分析探究: 分析电梯运行中物体对托盘的压力变化情况,试着完成表格的上升过程。 教师分析总结: 超重状态的条件:物体具有向上的加速度。 失重状态的条件:物体具有向下的加速度。 分析电梯运行中物体对托盘的压力变化情况,试着完成表格的下降过程。 “超重”、“失重”现象与物体运动的速度方向和大小均无关,只取决于物体的加速度方向。 注意:物体处于超重或失重状态,自身重力不变! 实验体验: 探究:利用手机传感器对超重和失重进行实验(手机传感器固定在身上),对得到的图像进行分析,能全方位把握超重和失重状态。 1、通过分组实验,使学生认识超重、失重现象。 2、展示情景,情景来自生活,培养热爱生活的思想感情。 1、通过生活中的实例,使学生加深认识超重、失重现象。 2、并与生活语言中的“超重、失重”加以鉴别。 培养学生应用旧知知识并结合物理现象,推导新知的能力,体会科学推理的严密性。 学会思考,能够结合运动情况和图像的变化,全方位确定超重和失重,再次确定速度和加速度的方向 学生亲身体验生活中的超重、失重现象,熟练分析超重、失重的运动过程。 激发学生学习的兴趣,引发学生的思考,充分体现学生学习的主动性和参与性。 应用牛顿运动定律,定量分析解决超重、失重问题的原理。 学生了解物理学中的超重、失重现象。 学生体验科学推理的严密性。 学生通过生活体验,理解物理源于生活,并使学生增强应用物理知识解决生活现象的意识。 学生体验科学推理的严密性。在实验和解题过程中了解,了解超重和失重,会解决具体问题。体现了物理规律来自实验,而不是单纯的公式记忆。

情境分析、实践应用 例题: 升降机以O.5m/s2的加速度匀加速上升,站在升降机里的人质量是50kg,人对升降机地板的压力是多大?如果人站在升降机里的测力计上,测力计的示数是多大? 取竖直向上为正方向,根据牛顿第二定律得F-G=ma 由此可得 F=G+ma=m(g+a)=515N 根据牛顿第三定律,人对地板的压力的大小也是515N,方向与地板对人的支持力的方向相反,即竖直向下。测力计的示数表示的是测力计受到的压力,所以测力计的示数就是515N。 熟练应用超重、失重的动力学规律解决生活中的问题。 体会物理知识在解决生活方面问题中的重要应用。 学生通过生活中各种超重、失重问题的分析研究,体会解决物理问题的科学思维。 学生体会物理知识在分析生活情境问题方面的重要应用。

学习总结 学生归纳总结本节课知识点。 将知识归纳总结,便于掌握 提升学生归纳总结的能力。

作业布置 课后完成课时作业P167。 巩固所学知识 开拓学生视野,使学生了解更多相关的知识。

失重和超重

一、超重 T(FN)>mg T(FN)-mg=ma

a向上 :向上加速

向下减速

二、失重 T(FN)a向下 :向上减速

向下加速

超重、失重学生有一定感性和模糊的体会,但理解超、失重概念,对学生而言有一定的困难。我觉得主要来自两方面,首先是物理语言的误导,使学生认为超重(或失重)就是物体重量的增加(或减少);其次学生往往认为向上运动时就超重,向下运动时就失重,没有真正理解超重与失重的原因。因此在本节课教学中利用了实验和理论探究的方法。另外课本中的概念不能简化,要把概念下精准,多引导学生思考,让学生提出问题,有利于物理思维形成,不能太注重结论,多注重引导过程。

4. 6 失重和超重

一、教学内容及分析

超重、失重是日常生活中比较常见的物理现象,学生往往能感受到,但并没有注意到这一现象的特点。本节课内容要让学生真正理解超重、失重的条件与本质所在。

二、教学目标

【物理观念】相互作用观念,能够运用牛顿第二定律和牛顿第三定律分析超重和失重现象。

【科学思维】经历实验和理论探究过程,体会科学探究的方法,能够在具体实例中判断超失重现象;能够领略运用牛顿运动定律解决实际问题的方法。

【科学探究】通过实验认识超重和失重现象,理解超重、失重现象的实质。

【科学态度与责任】引导帮助学生归纳总结超重、失重现象的实质;培养学生联系实际、实事求是的科学态度和科学精神。让学生感受科学之美和科学精神,经历科学探究过程,增强科学态度与责任意识,领略我国科技发展的重要成果,从而增强爱国情感和民族自豪感,体会知识对于国家富强、民族发展甚至是人类进步的重要作用。

三、教学重难点

【教学重点】

超重和失重概念及产生超重失重现象的条件

【教学难点】

(1)产生超重和失重现象的实质;

(2)运用牛顿第二定律和牛顿第三定律对超重和失重现象的实例分析。

四、教学对象及特点

(一)学生已经学习了受力分析、牛顿运动定律的内容,并掌握了它的基本应用。但也存在一些错误的前概念

认为“失重就失去重力,因为没有重力,宇航员所以飘起来了”;

学生会认为弹簧秤的示数就是物体的重力,因此超重和失重是物体实际重力的增减;

通过速度方向判断物体是超重还是失重,并且由速度大小来判断物体超重或失重的程度。

(二)学生学习需求:生活中坐电梯或是去游乐园玩一些项目时会感受到超重与失重现象,但是学生并不知道为什么会出现这种现象,于是对这部分知识充满好奇。

(三)可能存在的困难:(1)学生分析问题时不明确研究对象,也不注意分辨平衡力和相互作用力;

对概念的理解还很抽象,对如何应用牛顿运动定律解决具体情境下的问题还存在困难。

所选技术以及技术使用的目的

PPT 、手机、视频剪辑

目的:使学生提高学习的兴趣,也能够更好的理解知识点。

六、教学过程

环节 情境与问题 教与学活动 设计意图 学生发展

视频导入 播放视频 ,导入新课: 引出本节学习的主要内容。 从学生生活体验入手,激发学生学习的兴趣。

新课教学 一、超重和失重 二、超、失重条件 三、超、失重动力学分析 小实验分组观察: 演示、分组:大家将纸带连接重锤,轻轻地提起来,纸带没有断,说明纸带能承受重锤所受的重力,然后迅速上提。大家观察有什么现象。 学生实验 现象:纸带断了。 思考:为什么迅速上提纸带就断了?一定是受力变大了。 教师介绍: 1. 超重 物体对悬挂物的拉力(或对支持物的压力)大于物体所受重力的现象,称为超重现象。 2. 失重 物体对悬挂物的拉力(或对支持物的压力)小于物体所受重力的现象,称为失重现象。 视频观察: 电梯启动、运行、停下来的过程中,物体对悬挂物的拉力(或支持物的压力)的变化情况。 分析探究: 分析电梯运行中物体对托盘的压力变化情况,试着完成表格的上升过程。 教师分析总结: 超重状态的条件:物体具有向上的加速度。 失重状态的条件:物体具有向下的加速度。 分析电梯运行中物体对托盘的压力变化情况,试着完成表格的下降过程。 “超重”、“失重”现象与物体运动的速度方向和大小均无关,只取决于物体的加速度方向。 注意:物体处于超重或失重状态,自身重力不变! 实验体验: 探究:利用手机传感器对超重和失重进行实验(手机传感器固定在身上),对得到的图像进行分析,能全方位把握超重和失重状态。 1、通过分组实验,使学生认识超重、失重现象。 2、展示情景,情景来自生活,培养热爱生活的思想感情。 1、通过生活中的实例,使学生加深认识超重、失重现象。 2、并与生活语言中的“超重、失重”加以鉴别。 培养学生应用旧知知识并结合物理现象,推导新知的能力,体会科学推理的严密性。 学会思考,能够结合运动情况和图像的变化,全方位确定超重和失重,再次确定速度和加速度的方向 学生亲身体验生活中的超重、失重现象,熟练分析超重、失重的运动过程。 激发学生学习的兴趣,引发学生的思考,充分体现学生学习的主动性和参与性。 应用牛顿运动定律,定量分析解决超重、失重问题的原理。 学生了解物理学中的超重、失重现象。 学生体验科学推理的严密性。 学生通过生活体验,理解物理源于生活,并使学生增强应用物理知识解决生活现象的意识。 学生体验科学推理的严密性。在实验和解题过程中了解,了解超重和失重,会解决具体问题。体现了物理规律来自实验,而不是单纯的公式记忆。

情境分析、实践应用 例题: 升降机以O.5m/s2的加速度匀加速上升,站在升降机里的人质量是50kg,人对升降机地板的压力是多大?如果人站在升降机里的测力计上,测力计的示数是多大? 取竖直向上为正方向,根据牛顿第二定律得F-G=ma 由此可得 F=G+ma=m(g+a)=515N 根据牛顿第三定律,人对地板的压力的大小也是515N,方向与地板对人的支持力的方向相反,即竖直向下。测力计的示数表示的是测力计受到的压力,所以测力计的示数就是515N。 熟练应用超重、失重的动力学规律解决生活中的问题。 体会物理知识在解决生活方面问题中的重要应用。 学生通过生活中各种超重、失重问题的分析研究,体会解决物理问题的科学思维。 学生体会物理知识在分析生活情境问题方面的重要应用。

学习总结 学生归纳总结本节课知识点。 将知识归纳总结,便于掌握 提升学生归纳总结的能力。

作业布置 课后完成课时作业P167。 巩固所学知识 开拓学生视野,使学生了解更多相关的知识。

失重和超重

一、超重 T(FN)>mg T(FN)-mg=ma

a向上 :向上加速

向下减速

二、失重 T(FN)

向下加速

超重、失重学生有一定感性和模糊的体会,但理解超、失重概念,对学生而言有一定的困难。我觉得主要来自两方面,首先是物理语言的误导,使学生认为超重(或失重)就是物体重量的增加(或减少);其次学生往往认为向上运动时就超重,向下运动时就失重,没有真正理解超重与失重的原因。因此在本节课教学中利用了实验和理论探究的方法。另外课本中的概念不能简化,要把概念下精准,多引导学生思考,让学生提出问题,有利于物理思维形成,不能太注重结论,多注重引导过程。