第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共37张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共37张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-19 11:14:53 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

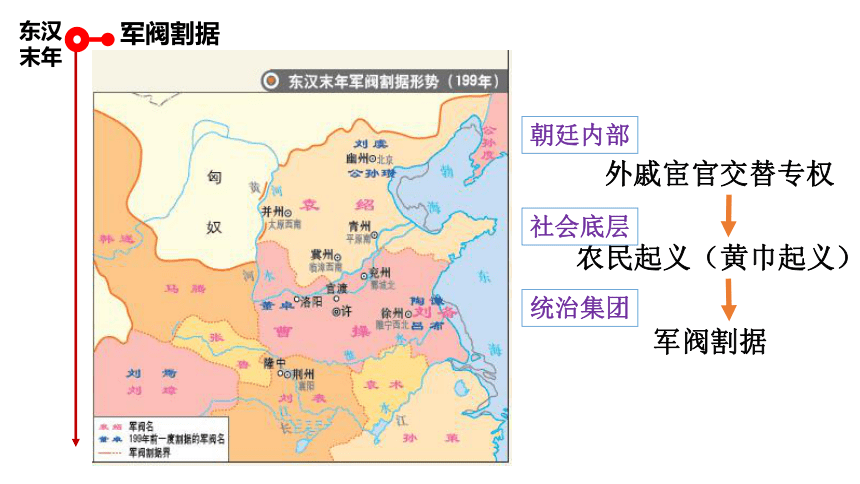

东汉末年

军阀割据

外戚宦官交替专权

农民起义(黄巾起义)

军阀割据

朝廷内部

统治集团

社会底层

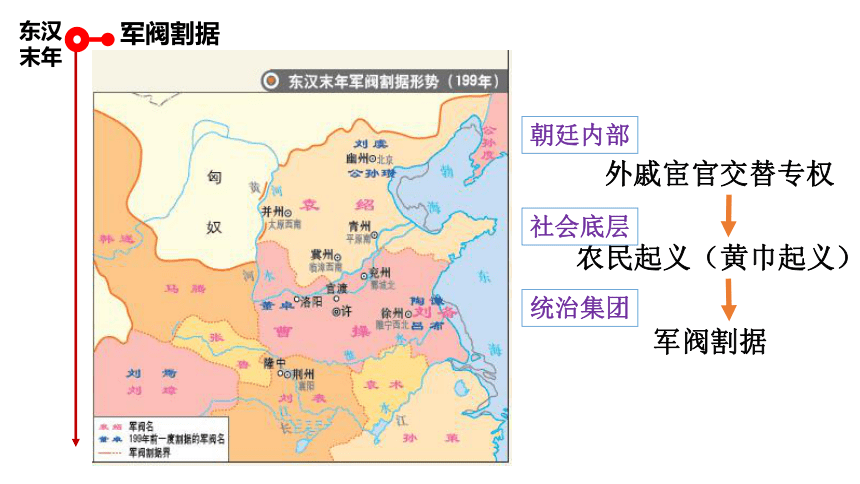

中外历史纲要上第2单元

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课标要求:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发的新成就。

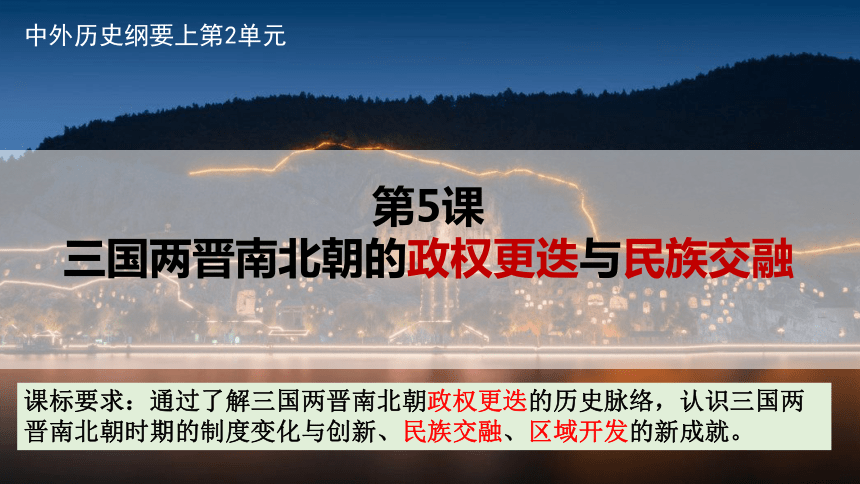

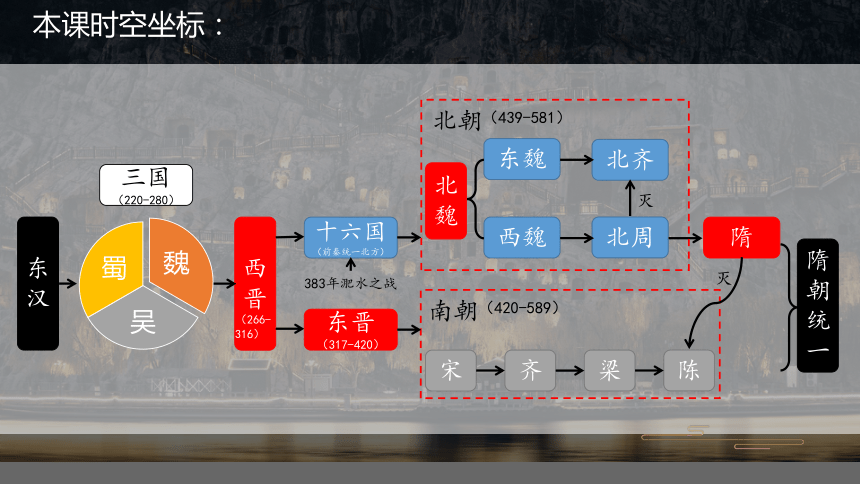

本课时空坐标:

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

一、三国与西晋

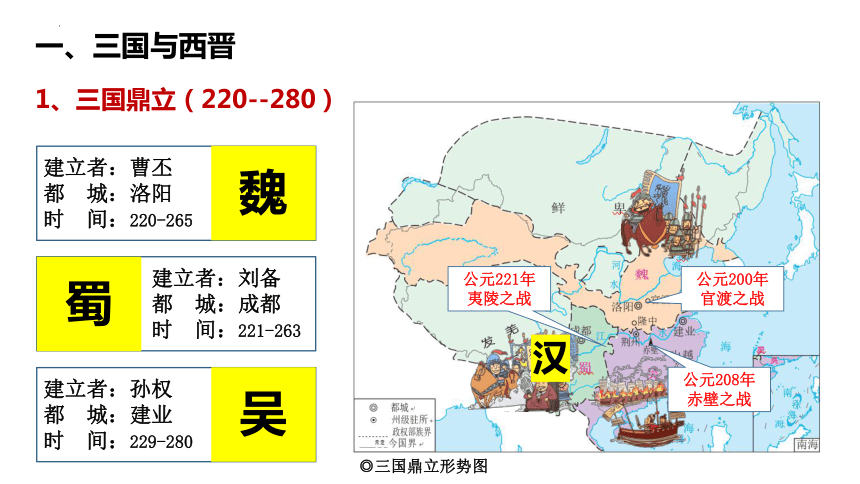

1、三国鼎立(220--280)

◎三国鼎立形势图

建立者:曹丕

都 城:洛阳

时 间:220-265

魏

建立者:孙权

都 城:建业

时 间:229-280

吴

建立者:刘备

都 城:成都

时 间:221-263

蜀

公元221年

夷陵之战

公元200年

官渡之战

公元208年

赤壁之战

汉

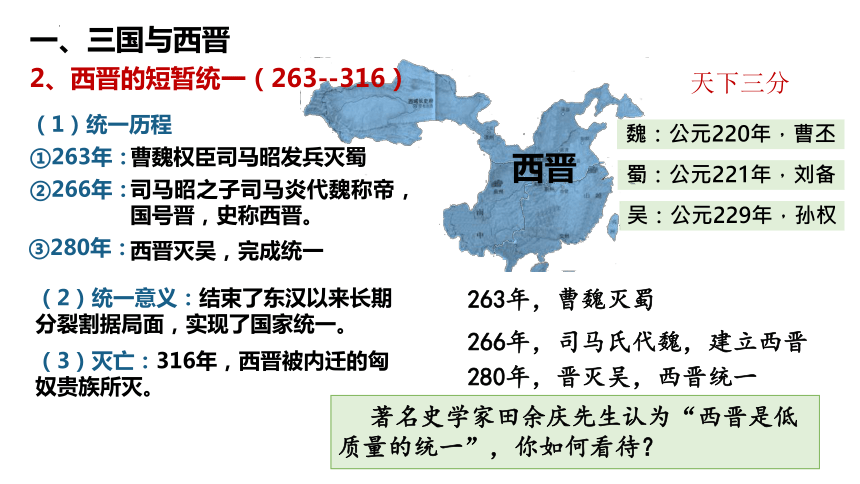

天下三分

魏:公元220年,曹丕

蜀:公元221年,刘备

吴:公元229年,孙权

西晋

266年,司马氏代魏,建立西晋

263年,曹魏灭蜀

280年,晋灭吴,西晋统一

2、西晋的短暂统一(263--316)

一、三国与西晋

(1)统一历程

①263年:

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

②266年:

司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

③280年:

西晋灭吴,完成统一

(2)统一意义:结束了东汉以来长期分裂割据局面,实现了国家统一。

(3)灭亡:316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

著名史学家田余庆先生认为“西晋是低质量的统一”,你如何看待?

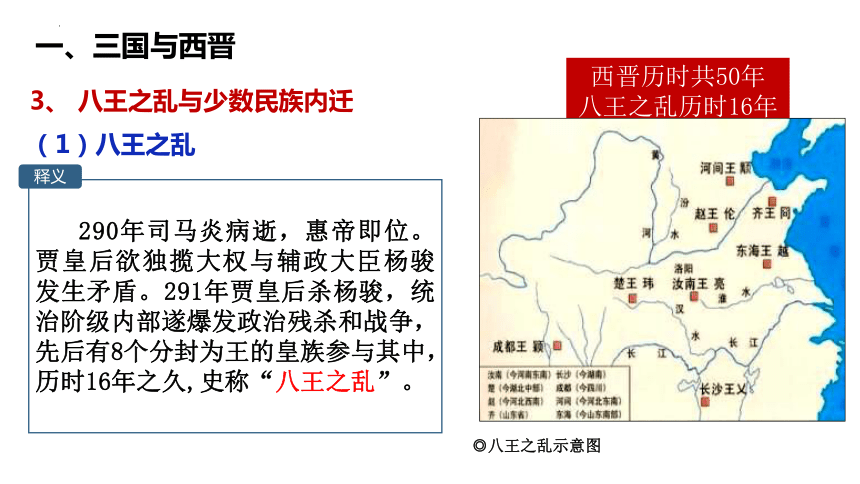

3、 八王之乱与少数民族内迁

(1)八王之乱

290年司马炎病逝,惠帝即位。贾皇后欲独揽大权与辅政大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀杨骏,统治阶级内部遂爆发政治残杀和战争,先后有8个分封为王的皇族参与其中,历时16年之久,史称“八王之乱”。

释义

◎八王之乱示意图

一、三国与西晋

西晋历时共50年

八王之乱历时16年

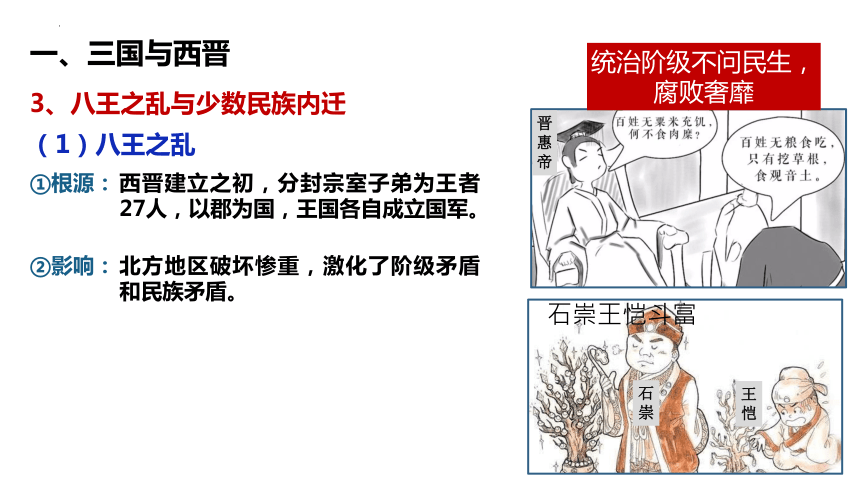

3、八王之乱与少数民族内迁

(1)八王之乱

①根源:

西晋建立之初,分封宗室子弟为王者27人,以郡为国,王国各自成立国军。

②影响:

北方地区破坏惨重,激化了阶级矛盾和民族矛盾。

石崇

王恺

一、三国与西晋

晋惠帝

石崇王恺斗富

统治阶级不问民生,腐败奢靡

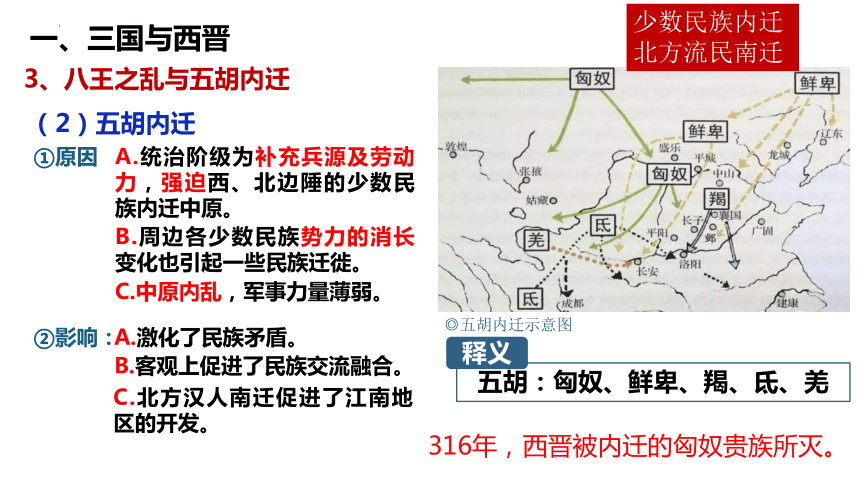

3、八王之乱与五胡内迁

(2)五胡内迁

②影响:

A.激化了民族矛盾。

五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

释义

◎五胡内迁示意图

①原因

A.统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原。

B.周边各少数民族势力的消长变化也引起一些民族迁徙。

B.客观上促进了民族交流融合。

C.中原内乱,军事力量薄弱。

C.北方汉人南迁促进了江南地区的开发。

一、三国与西晋

少数民族内迁

北方流民南迁

316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

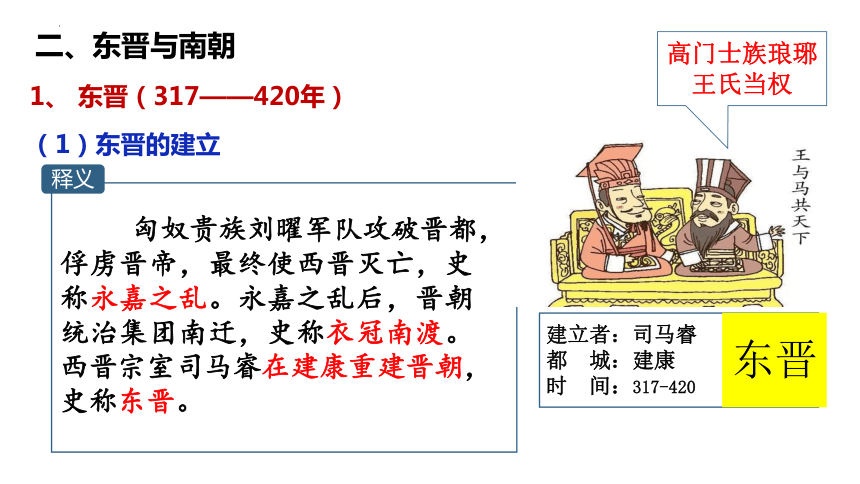

二、东晋与南朝

1、 东晋(317——420年)

(1)东晋的建立

建立者:司马睿

都 城:建康

时 间:317-420

东晋

匈奴贵族刘曜军队攻破晋都,俘虏晋帝,最终使西晋灭亡,史称永嘉之乱。永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称衣冠南渡。西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

释义

高门士族琅琊王氏当权

(2)门阀士族政治

——东晋政治的基本特征

《魏书》所载之标准,凡称士族需合二大条件:其一,累官三世以上;其二,任官需达五品以上。

“门阀”:本为“家门阀阅”简称,指家族的政治背景。

——张帆《中国古代简史》

“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。 ——阎步克《波峰与波谷》

材料一

材料二

材料二

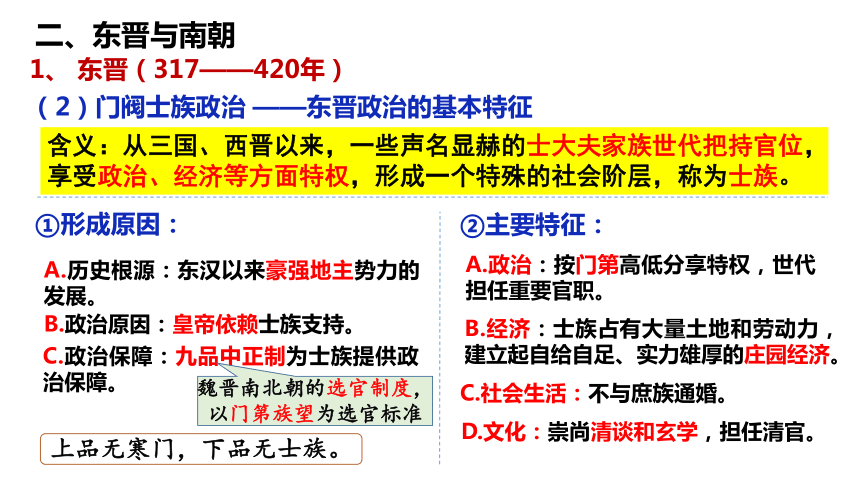

1、 东晋(317——420年)

二、东晋与南朝

含义:从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

①形成原因:

A.历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展。

B.政治原因:皇帝依赖士族支持。

C.政治保障:九品中正制为士族提供政治保障。

②主要特征:

A.政治:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

B.经济:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

D.文化:崇尚清谈和玄学,担任清官。

上品无寒门,下品无士族。

(2)门阀士族政治

——东晋政治的基本特征

1、 东晋(317——420年)

二、东晋与南朝

C.社会生活:不与庶族通婚。

魏晋南北朝的选官制度,以门第族望为选官标准

2、 南朝(420--589年)

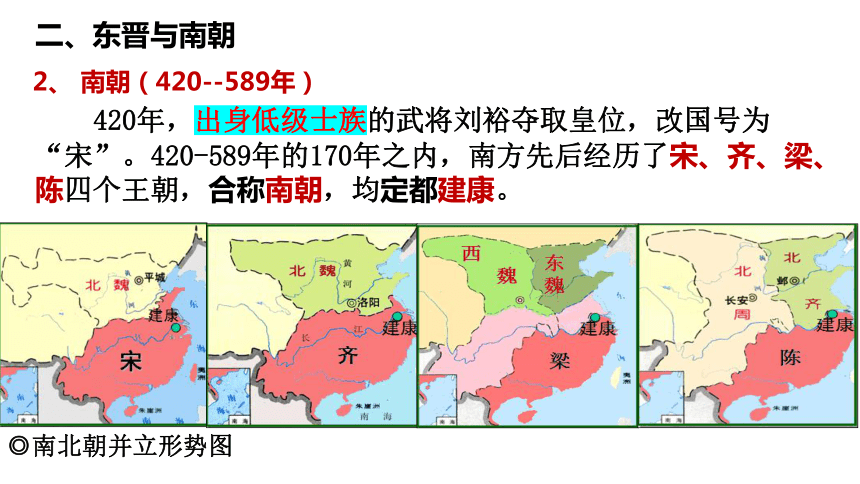

420年,出身低级士族的武将刘裕夺取皇位,改国号为“宋”。420-589年的170年之内,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝,均定都建康。

◎南北朝并立形势图

二、东晋与南朝

问题:阅读以上史料,试回答秦汉时期物资贫乏的江南到了宋代为什么能成为国家的财富根本?

史料1:江南地广,或火耕水耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业······而无积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦无千金之家。 ——《史记》

史料2:国家根本,仰给东南。 ——《宋史》

经济重心从北方转移到了以东南为主的南方地区

古代经济重心转移的过程:

开始南移:三国两晋南北朝时期

迅速南移:隋唐五代时期

最终完成:北宋到南宋时期

二、东晋与南朝

3、江南经济开发

(1)江南开发的原因:

(2)江南开发的表现:

(3)江南开发的影响:

魏晋南北朝时期经济分布

阅读材料并结合所学,分析东晋南朝时期南方经济得到开发的原因有哪些?

东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:“....投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐巨攀《汉唐时期农耕区拓展研究》

A.北方人口南迁充实了南方的劳动力,并带来先进的技术、工具、经验。

B.南方统治者采取有利于农业发展的政策。

C.南方社会相对安定,长期处于和平环境。

D.江南自然条件优越,具备良好的开发基础。

原因:

表现:

A.农业:大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,农业技术得到改进。

B.手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

C.商业:长江沿岸商业繁荣,番禺(今广东广州)是主要的对外港口

东晋牛耕图

南朝灌钢法

问题:阅读下图和教材相关内容,分析东晋南朝时期南方经济得到开发的表现是什么?

二、东晋与南朝

3、江南经济开发

(1)江南开发的原因:

(2)江南开发的表现:

(3)江南开发的影响:

A.江南地区得到开发,经济迅速发展。

B.许多山区少数民族逐步与汉族交融。

魏晋南北朝时期经济分布

三、十六国与北朝

1、十六国(304--439年)

◎东晋与十六国形势图

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。

2、前秦统一北方与淝水之战

(1)统一北方时间:4世纪下半叶

①时间:

383年

(2)淝水之战

②双方:

前秦与东晋

③结果:

东晋打败前秦

④失败原因:

前秦政权内部各族未充分融合,统治基础脆弱,战略战术失当。

⑤影响:

前秦迅速崩溃,原先归附前秦的其他民族,纷纷乘机独立,黄河以北又再陷入分裂的状态。

◎东晋前秦形势图

三、十六国与北朝

3、北魏孝文帝改革

(1)北魏的兴起

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

三、十六国与北朝

北魏孝文帝:鲜卑族,姓拓跋名宏,后改汉姓元,故又称元宏。孝文帝自幼在其祖母冯太后的教养下,接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。

改革措施 改革内容

穿汉服 以汉族服饰取代鲜卑服饰;

说汉话 朝中禁鲜卑语,统一说汉语;

改汉姓 改鲜卑族为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;

用汉制 仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门;

结汉亲 鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚;

迁汉都:将都城从平城迁至洛阳

3、北魏孝文帝改革

三、十六国与北朝

(2)改革措施:

目的:摆脱保守势力;解决粮食问题;消减北部威胁;学习中原文化

改革措施 改革内容

穿汉服 以汉族服饰取代鲜卑服饰;

说汉话 朝中禁鲜卑语,统一说汉语;

改汉姓 改鲜卑族为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;

用汉制 仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门;

结汉亲 鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚;

3、北魏孝文帝改革

三、十六国与北朝

(2)改革措施:

鲜卑服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

穿汉服

改革措施 改革内容

穿汉服 以汉族服饰取代鲜卑服饰;

说汉话 朝中禁鲜卑语,统一说汉语;

改汉姓 改鲜卑族为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;

用汉制 仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门;

结汉亲 鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚;

实质:少数民族的封建化和汉化

3、北魏孝文帝改革

三、十六国与北朝

(2)改革措施:

改汉姓

原有姓氏 现在姓氏

拓跋 元

原姓 现姓 原姓 现姓

丘穆陵 穆 步六孤 陆

贺兰 贺 独孤 刘

将鲜卑人的姓氏(通常是复姓)改为汉族的单姓,促进文化认同。

将汉族地主与鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大北魏的统治力量。

措施

经济 均田制 把国家控制的土地分给农民,分为两类田地:露田(身死还田)桑田(子孙相继)。土地性质:封建国家土地所有制。

租调制 固定租调数额。新租调规定以一夫一妇为征收单位,每年交纳帛一匹,粟二石。(租:粮食。调:绢帛)

政治 整顿吏治 考核官员,优者升迁,差则降职;制定俸禄制度

三长制 采用邻、里、党 的乡官组织,抑制地方豪强荫庇大量户口

迁都洛阳 接受汉族文化,更好管理全国

文化 说汉话、穿汉服、改汉姓、结汉亲

改革性质:

是少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革。

3、北魏孝文帝改革

(3)改革影响

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。 ——刘知幾

促进民族交流和民族融合,大大缓解了民族矛盾。

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。 ——《洛阳伽蓝记》

促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

3、北魏孝文帝改革

北朝的强盛来自……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——《中国古代官僚政治制度研究》

为分裂走向统一,以及隋唐盛世的出现打下基础。

李唐一族之所以崛起,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪

4、北朝的结束:北魏的结束与隋朝的统一

6世纪前期,北魏发生动乱,分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。上述5个王朝合称北朝。

北齐、北周东西对峙,北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。

不久,隋朝取代北周,统一全国,结束了长达数百年的分裂割据局面。

三、十六国与北朝

龙门石窟

云冈石窟

魏晋南北朝的佛像有何变化?体现了什么趋势?

云冈模式:造像粗犷,气势雄浑,风格古朴,神态安静内敛

卢舍那大佛

秀骨清像时期:面相较瘦,削肩体长,形象俊秀,风格飘逸

1、民族交融的含义

民族交融就是不同民族杂居一处的现象不断增多,族际之间人口流动的规模和频率不断增加,心理上的亲近感不断增强,共同命运和共同利益的联系逐渐紧密,共同心理认同逐渐产生。其结果就是各民族在交往交流中共同性因素增加。

——杨须爱《“民族交融”的科学内涵及实践意义》

魏晋穿汉族服装的少数民族贵族

探究拓展:三国两晋南北朝时期的民族交融

魏晋汉人胡食画像砖

汉族妇女制作胡食

蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

由跪坐转变为垂脚落座

少数民族音乐传入中原

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。

交融的特点:胡汉互化,以汉化为主。

民族的交流、交融体现出相互影响的特点,但是主要以汉化为主,少数民族也在服饰、语言、体质、文化习俗等方面影响着汉族,为汉族增添了新的血液和活力。从而使得中华文明的内涵不断深化和扩大。

2、民族交融的表现:

魏晋南北朝民族交融的具体表现:

1.三国:蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理(南中、山越)

2.东晋至南朝:在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融

3.十六国政权中:大多采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度

4.北朝政权中:北魏孝文帝改革,大力推动民族交融(典型代表)

3、民族交融的途径:

①民族迁徙

魏晋以来,少数民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

③友好往来

魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,各民族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。

⑤少数民族统治者的改革

北魏孝文帝改革,借鉴和学习了汉族文化,促进了民族交融。

②联合斗争

西晋末年统治者对各民族人民残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,迫使各民族人民联合起来共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

④各民族间的征战

当时各民族的征战打破了各民族原有的部落组织,有利于民族交融。

探究拓展:三国两晋南北朝时期的民族融合

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的

我们悠久的历史是各民族共同书写的

我们灿烂的文化是各民族共同创造的

我们伟大的精神是各民族共同培育的

中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。

——习近平在全国团结进步表彰大会的讲话

中古时代,中国经历七八百年的民族重整过程,原有“汉人”的中国人口,在接纳无数北方、南方的外族成分,形成一个新的庞大而多元的民族。这个民族不是由血统界定的种族,而是认同于一个文化传统,却又呈现多元性的人群。

——许倬云《万古江河》

小结

三国两晋南北朝

政权更迭

民族交融

区域开发

东汉

西晋

十六国

东晋

割据

北朝

南朝

隋朝

对峙

推动

推动

三国两晋南北朝的时代特征

总体特征:国家分裂和民族交融时期,政治、经济、文化大变革时期,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上:国家由长期分裂走向新的大一统;各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础。

经济上:江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡。

民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。

文化上:科技持续领先世界;南北文化差异明显但走向交融;儒、释、道三教共同发展,玄学产生;文学承上启下丰富多彩。

小结

三国两晋南北朝的阶段特征

东

汉

三国(220-280)

十六国

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266--316)

灭

灭

383年淝水之战

西晋

(前秦统一北方)

(317-420)

东晋

政权更迭

民族交融

区域开发

从三国鼎立走向隋代大统一

从地理杂局走向中华民族多元一体格局

从北方为重心走向南北平衡

政治新回归

民族新动向

经济新发展

阶段特征:

三国两晋南北朝是我国历史上继春秋战国以来又一次国家分裂和民族交融时期。

政局演变:国家经历了长期的分裂之后重新走向新的大一统;各民族政权的制度创新为隋唐制度建设奠定了基础

经济发展:江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡;

民族关系:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,魏晋以来北方少数民族进入中原地区,北方汉民族为躲避战乱而南迁,促进了不同民族间的经济文化交流,为统一多民族国家的发展奠定基础。

思想文化:科技持续领先世界;南北文化差异明显而走向融合,儒、释、道三教共同发展,玄学产生;文学承上启下,异彩纷呈

东汉末年

军阀割据

外戚宦官交替专权

农民起义(黄巾起义)

军阀割据

朝廷内部

统治集团

社会底层

中外历史纲要上第2单元

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课标要求:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发的新成就。

本课时空坐标:

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

一、三国与西晋

1、三国鼎立(220--280)

◎三国鼎立形势图

建立者:曹丕

都 城:洛阳

时 间:220-265

魏

建立者:孙权

都 城:建业

时 间:229-280

吴

建立者:刘备

都 城:成都

时 间:221-263

蜀

公元221年

夷陵之战

公元200年

官渡之战

公元208年

赤壁之战

汉

天下三分

魏:公元220年,曹丕

蜀:公元221年,刘备

吴:公元229年,孙权

西晋

266年,司马氏代魏,建立西晋

263年,曹魏灭蜀

280年,晋灭吴,西晋统一

2、西晋的短暂统一(263--316)

一、三国与西晋

(1)统一历程

①263年:

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

②266年:

司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

③280年:

西晋灭吴,完成统一

(2)统一意义:结束了东汉以来长期分裂割据局面,实现了国家统一。

(3)灭亡:316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

著名史学家田余庆先生认为“西晋是低质量的统一”,你如何看待?

3、 八王之乱与少数民族内迁

(1)八王之乱

290年司马炎病逝,惠帝即位。贾皇后欲独揽大权与辅政大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀杨骏,统治阶级内部遂爆发政治残杀和战争,先后有8个分封为王的皇族参与其中,历时16年之久,史称“八王之乱”。

释义

◎八王之乱示意图

一、三国与西晋

西晋历时共50年

八王之乱历时16年

3、八王之乱与少数民族内迁

(1)八王之乱

①根源:

西晋建立之初,分封宗室子弟为王者27人,以郡为国,王国各自成立国军。

②影响:

北方地区破坏惨重,激化了阶级矛盾和民族矛盾。

石崇

王恺

一、三国与西晋

晋惠帝

石崇王恺斗富

统治阶级不问民生,腐败奢靡

3、八王之乱与五胡内迁

(2)五胡内迁

②影响:

A.激化了民族矛盾。

五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

释义

◎五胡内迁示意图

①原因

A.统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原。

B.周边各少数民族势力的消长变化也引起一些民族迁徙。

B.客观上促进了民族交流融合。

C.中原内乱,军事力量薄弱。

C.北方汉人南迁促进了江南地区的开发。

一、三国与西晋

少数民族内迁

北方流民南迁

316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

二、东晋与南朝

1、 东晋(317——420年)

(1)东晋的建立

建立者:司马睿

都 城:建康

时 间:317-420

东晋

匈奴贵族刘曜军队攻破晋都,俘虏晋帝,最终使西晋灭亡,史称永嘉之乱。永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称衣冠南渡。西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

释义

高门士族琅琊王氏当权

(2)门阀士族政治

——东晋政治的基本特征

《魏书》所载之标准,凡称士族需合二大条件:其一,累官三世以上;其二,任官需达五品以上。

“门阀”:本为“家门阀阅”简称,指家族的政治背景。

——张帆《中国古代简史》

“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。 ——阎步克《波峰与波谷》

材料一

材料二

材料二

1、 东晋(317——420年)

二、东晋与南朝

含义:从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

①形成原因:

A.历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展。

B.政治原因:皇帝依赖士族支持。

C.政治保障:九品中正制为士族提供政治保障。

②主要特征:

A.政治:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

B.经济:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

D.文化:崇尚清谈和玄学,担任清官。

上品无寒门,下品无士族。

(2)门阀士族政治

——东晋政治的基本特征

1、 东晋(317——420年)

二、东晋与南朝

C.社会生活:不与庶族通婚。

魏晋南北朝的选官制度,以门第族望为选官标准

2、 南朝(420--589年)

420年,出身低级士族的武将刘裕夺取皇位,改国号为“宋”。420-589年的170年之内,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝,均定都建康。

◎南北朝并立形势图

二、东晋与南朝

问题:阅读以上史料,试回答秦汉时期物资贫乏的江南到了宋代为什么能成为国家的财富根本?

史料1:江南地广,或火耕水耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业······而无积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦无千金之家。 ——《史记》

史料2:国家根本,仰给东南。 ——《宋史》

经济重心从北方转移到了以东南为主的南方地区

古代经济重心转移的过程:

开始南移:三国两晋南北朝时期

迅速南移:隋唐五代时期

最终完成:北宋到南宋时期

二、东晋与南朝

3、江南经济开发

(1)江南开发的原因:

(2)江南开发的表现:

(3)江南开发的影响:

魏晋南北朝时期经济分布

阅读材料并结合所学,分析东晋南朝时期南方经济得到开发的原因有哪些?

东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:“....投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐巨攀《汉唐时期农耕区拓展研究》

A.北方人口南迁充实了南方的劳动力,并带来先进的技术、工具、经验。

B.南方统治者采取有利于农业发展的政策。

C.南方社会相对安定,长期处于和平环境。

D.江南自然条件优越,具备良好的开发基础。

原因:

表现:

A.农业:大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,农业技术得到改进。

B.手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

C.商业:长江沿岸商业繁荣,番禺(今广东广州)是主要的对外港口

东晋牛耕图

南朝灌钢法

问题:阅读下图和教材相关内容,分析东晋南朝时期南方经济得到开发的表现是什么?

二、东晋与南朝

3、江南经济开发

(1)江南开发的原因:

(2)江南开发的表现:

(3)江南开发的影响:

A.江南地区得到开发,经济迅速发展。

B.许多山区少数民族逐步与汉族交融。

魏晋南北朝时期经济分布

三、十六国与北朝

1、十六国(304--439年)

◎东晋与十六国形势图

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。

2、前秦统一北方与淝水之战

(1)统一北方时间:4世纪下半叶

①时间:

383年

(2)淝水之战

②双方:

前秦与东晋

③结果:

东晋打败前秦

④失败原因:

前秦政权内部各族未充分融合,统治基础脆弱,战略战术失当。

⑤影响:

前秦迅速崩溃,原先归附前秦的其他民族,纷纷乘机独立,黄河以北又再陷入分裂的状态。

◎东晋前秦形势图

三、十六国与北朝

3、北魏孝文帝改革

(1)北魏的兴起

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

三、十六国与北朝

北魏孝文帝:鲜卑族,姓拓跋名宏,后改汉姓元,故又称元宏。孝文帝自幼在其祖母冯太后的教养下,接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。

改革措施 改革内容

穿汉服 以汉族服饰取代鲜卑服饰;

说汉话 朝中禁鲜卑语,统一说汉语;

改汉姓 改鲜卑族为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;

用汉制 仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门;

结汉亲 鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚;

迁汉都:将都城从平城迁至洛阳

3、北魏孝文帝改革

三、十六国与北朝

(2)改革措施:

目的:摆脱保守势力;解决粮食问题;消减北部威胁;学习中原文化

改革措施 改革内容

穿汉服 以汉族服饰取代鲜卑服饰;

说汉话 朝中禁鲜卑语,统一说汉语;

改汉姓 改鲜卑族为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;

用汉制 仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门;

结汉亲 鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚;

3、北魏孝文帝改革

三、十六国与北朝

(2)改革措施:

鲜卑服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

穿汉服

改革措施 改革内容

穿汉服 以汉族服饰取代鲜卑服饰;

说汉话 朝中禁鲜卑语,统一说汉语;

改汉姓 改鲜卑族为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;

用汉制 仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门;

结汉亲 鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚;

实质:少数民族的封建化和汉化

3、北魏孝文帝改革

三、十六国与北朝

(2)改革措施:

改汉姓

原有姓氏 现在姓氏

拓跋 元

原姓 现姓 原姓 现姓

丘穆陵 穆 步六孤 陆

贺兰 贺 独孤 刘

将鲜卑人的姓氏(通常是复姓)改为汉族的单姓,促进文化认同。

将汉族地主与鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大北魏的统治力量。

措施

经济 均田制 把国家控制的土地分给农民,分为两类田地:露田(身死还田)桑田(子孙相继)。土地性质:封建国家土地所有制。

租调制 固定租调数额。新租调规定以一夫一妇为征收单位,每年交纳帛一匹,粟二石。(租:粮食。调:绢帛)

政治 整顿吏治 考核官员,优者升迁,差则降职;制定俸禄制度

三长制 采用邻、里、党 的乡官组织,抑制地方豪强荫庇大量户口

迁都洛阳 接受汉族文化,更好管理全国

文化 说汉话、穿汉服、改汉姓、结汉亲

改革性质:

是少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革。

3、北魏孝文帝改革

(3)改革影响

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。 ——刘知幾

促进民族交流和民族融合,大大缓解了民族矛盾。

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。 ——《洛阳伽蓝记》

促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

3、北魏孝文帝改革

北朝的强盛来自……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——《中国古代官僚政治制度研究》

为分裂走向统一,以及隋唐盛世的出现打下基础。

李唐一族之所以崛起,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪

4、北朝的结束:北魏的结束与隋朝的统一

6世纪前期,北魏发生动乱,分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。上述5个王朝合称北朝。

北齐、北周东西对峙,北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。

不久,隋朝取代北周,统一全国,结束了长达数百年的分裂割据局面。

三、十六国与北朝

龙门石窟

云冈石窟

魏晋南北朝的佛像有何变化?体现了什么趋势?

云冈模式:造像粗犷,气势雄浑,风格古朴,神态安静内敛

卢舍那大佛

秀骨清像时期:面相较瘦,削肩体长,形象俊秀,风格飘逸

1、民族交融的含义

民族交融就是不同民族杂居一处的现象不断增多,族际之间人口流动的规模和频率不断增加,心理上的亲近感不断增强,共同命运和共同利益的联系逐渐紧密,共同心理认同逐渐产生。其结果就是各民族在交往交流中共同性因素增加。

——杨须爱《“民族交融”的科学内涵及实践意义》

魏晋穿汉族服装的少数民族贵族

探究拓展:三国两晋南北朝时期的民族交融

魏晋汉人胡食画像砖

汉族妇女制作胡食

蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

由跪坐转变为垂脚落座

少数民族音乐传入中原

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。

交融的特点:胡汉互化,以汉化为主。

民族的交流、交融体现出相互影响的特点,但是主要以汉化为主,少数民族也在服饰、语言、体质、文化习俗等方面影响着汉族,为汉族增添了新的血液和活力。从而使得中华文明的内涵不断深化和扩大。

2、民族交融的表现:

魏晋南北朝民族交融的具体表现:

1.三国:蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理(南中、山越)

2.东晋至南朝:在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融

3.十六国政权中:大多采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度

4.北朝政权中:北魏孝文帝改革,大力推动民族交融(典型代表)

3、民族交融的途径:

①民族迁徙

魏晋以来,少数民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

③友好往来

魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,各民族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。

⑤少数民族统治者的改革

北魏孝文帝改革,借鉴和学习了汉族文化,促进了民族交融。

②联合斗争

西晋末年统治者对各民族人民残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,迫使各民族人民联合起来共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

④各民族间的征战

当时各民族的征战打破了各民族原有的部落组织,有利于民族交融。

探究拓展:三国两晋南北朝时期的民族融合

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的

我们悠久的历史是各民族共同书写的

我们灿烂的文化是各民族共同创造的

我们伟大的精神是各民族共同培育的

中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。

——习近平在全国团结进步表彰大会的讲话

中古时代,中国经历七八百年的民族重整过程,原有“汉人”的中国人口,在接纳无数北方、南方的外族成分,形成一个新的庞大而多元的民族。这个民族不是由血统界定的种族,而是认同于一个文化传统,却又呈现多元性的人群。

——许倬云《万古江河》

小结

三国两晋南北朝

政权更迭

民族交融

区域开发

东汉

西晋

十六国

东晋

割据

北朝

南朝

隋朝

对峙

推动

推动

三国两晋南北朝的时代特征

总体特征:国家分裂和民族交融时期,政治、经济、文化大变革时期,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上:国家由长期分裂走向新的大一统;各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础。

经济上:江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡。

民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。

文化上:科技持续领先世界;南北文化差异明显但走向交融;儒、释、道三教共同发展,玄学产生;文学承上启下丰富多彩。

小结

三国两晋南北朝的阶段特征

东

汉

三国(220-280)

十六国

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266--316)

灭

灭

383年淝水之战

西晋

(前秦统一北方)

(317-420)

东晋

政权更迭

民族交融

区域开发

从三国鼎立走向隋代大统一

从地理杂局走向中华民族多元一体格局

从北方为重心走向南北平衡

政治新回归

民族新动向

经济新发展

阶段特征:

三国两晋南北朝是我国历史上继春秋战国以来又一次国家分裂和民族交融时期。

政局演变:国家经历了长期的分裂之后重新走向新的大一统;各民族政权的制度创新为隋唐制度建设奠定了基础

经济发展:江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡;

民族关系:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,魏晋以来北方少数民族进入中原地区,北方汉民族为躲避战乱而南迁,促进了不同民族间的经济文化交流,为统一多民族国家的发展奠定基础。

思想文化:科技持续领先世界;南北文化差异明显而走向融合,儒、释、道三教共同发展,玄学产生;文学承上启下,异彩纷呈

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进