8土地的誓言 课件(27张ppt)2022-2023学年七年级语文下册部编版

文档属性

| 名称 | 8土地的誓言 课件(27张ppt)2022-2023学年七年级语文下册部编版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-20 11:12:27 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

7、土地的誓言

端木蕻良

2022-2023学年七年级语文下册部编版

理解作者对故乡炽痛的热爱之和强烈的爱国情怀。

感受课文的情,能说出自己的认识和体会。

学习目标:

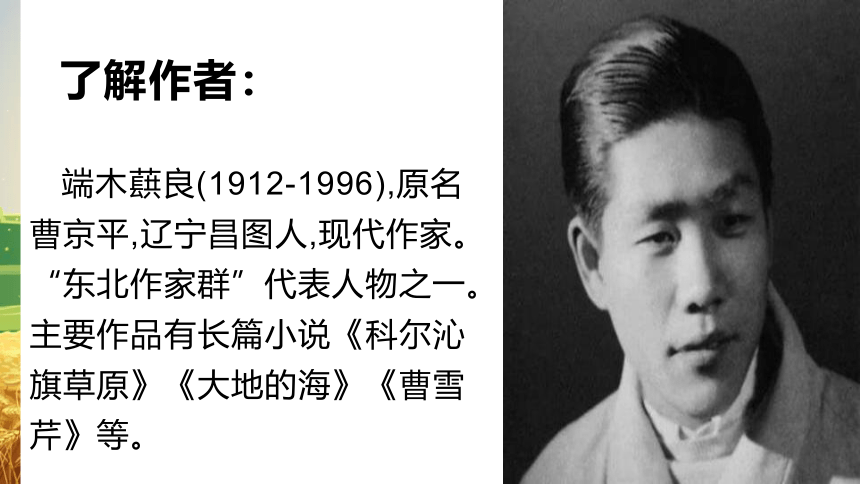

端木蕻良(1912-1996),原名曹京平,辽宁昌图人,现代作家。“东北作家群”代表人物之一。主要作品有长篇小说《科尔沁旗草原》《大地的海》《曹雪芹》等。

了解作者:

1941年9月18日,“九一八”事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。作者怀着难以抑制的思乡之情写下了这篇文章。

背景透视:

东北作家群

“东北作家群”是指“九一八”事变以后,从东北流亡到上海及关内各地的文学青年在左翼文学运动的推动下共同自发地开始文学创作的群体。他们的作品反映了处于日寇铁蹄下的东北人民的悲惨遭遇,表达了对侵略者的仇恨,对父老乡亲的怀念及早日收回国土的强烈愿望。他们的作品具有粗犷宏大的风格,写出了东北的风俗民情,显示了浓郁的地方色彩。

“东北作家群”的代表人物有萧军、萧红、端木燕良等。

知识链接:

曹京平的笔名-端木蕻良的由来

关于“端木蕻良”这个笔名的由来,向来众说纷纭。据吴桂玲《战争与作家的笔名》介绍,中国的20世纪30年代,是动荡不安的年代,蒋介石的白色恐怖,日本侵华战争的蹂躏,把中国折腾得千疮百孔。曹京平为了掩人耳目,避免国民党迫害,在写完小说之后,突发奇想,决定给自己起个既不被人猜疑,又让人难以模仿的名字。于是,他用了“端木”这个复姓,又把自己家乡的东北红高梁中的“红梁”二字作为名字。这样他的名字就成了“端木红梁”。可是,当时正处于蒋介石的白色恐怖之中,公开使用“红”字显得很刺眼。于是,他灵机一动,就将“端木红梁”中的“红”改为“蕻”了。当时负责《文学》月刊的编辑--作家王统照在审阅来稿时看到了这个笔名,又觉得有些不顺眼,就将“梁”改成了“良”。这样“端木蕻良”就成了曹京平的笔名。

碾压 誓言 胸膛 嗥鸣 山涧 高梁

斑斓 缠绕 亘古 默契 田垄 埋葬

镐头 土壤 禾稻 丰饶 污秽 耻辱

字词积累:

niǎn

shì

xiōnɡ tánɡ

háo

jiàn

liánɡ

lán

chán

ɡèn

qì

lǒnɡ

zànɡ

ɡǎo

rǎnɡ

hé

ráo

huì

chǐ

(1)挚痛:诚恳而深切。

(2)泛滥:江河湖泊的水溢出,淹没土地,比喻坏的事物不受限制地流行。

(3)嗥鸣:(野兽)大声嚎叫。

(4)斑斓:灿烂多彩。

字词积累:

(5)谰语:没有根据的话。

(6)怪诞:荒诞离奇;古怪。

(7)亘古:远古。

(8)默契:双方的意思没有明白说出而彼此有一致的了解;秘密的条约或口头协定。

整体感知:

1、课文共有两段,分别讲了什么内容 请加以概括。

第一段的主要内容是:“我”时刻听见故乡的呼唤,“我”的内心为此热血沸腾。

第二段的主要内容是:故乡美好的生活令“我”魂牵梦萦,“我”发誓要为故乡母亲而战斗、牺牲。

2、作者面对土地发出了怎样的誓言 表达了作者怎样的感情

“我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前--或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。”这表达了作者热爱故乡、思念故乡,以及愿为故乡而战斗、牺牲的感情。

3.这篇课文在艺术上体现了端木蕻良浓郁的迂情风格与独特的抒情方 ,那就是以倾诉式的语言表达激情,以富有力度的情感打动人心。突出特点在哪些方面?

(1)运用呼告的手法,直接对着土地倾诉自己的热爱、不想、看念,并且将倾诉对象拟人化,以“她”而不是“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思。

(2)选择有特色、有意味的景物组成叠印的一个又一个画面,像电影镜头一样闪现,展现东北大地的丰饶美丽。

(3)运用排比造成连贯的、逐渐增强的气势,例如“在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻棵上我捉过蚱蝠,在那沉重的镐头上有我的手印”等处。

(4)课文中有忧伤舒缓的回忆,有强烈急切近乎呐喊的誓愿,叙述的方式和内在感情的起伏表里相应,形成文章的波澜与节奏。

问题探究,品悟感情:

1."我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。”这句话中为什么把土地称为“她”?

作者将倾诉的对象拟人化,以“她”而不是“它"相称,隐含着将土地比作母亲的意思,表现出作者对土地母亲般的眷恋和热爱。

2."你必须被解放!你必须站立!"文章开头作者用的是第三人称,这里为什么改为第二人称了

人称的变化实际上是情感变化的结果。作者在文章开头用第三人称,是因为感情起初比较平稳,但随着情绪一步步地激动,作者就不满足于使用第三人称代词“她”了。于是就抛开读者直接与自己所叙述的对象进行对话,对土地以“你”相称,感情显得更加直接而迫切。

3.怎样理解“当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液……在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样”等语句

从表层看,这是写实。在任何一块大地的深层,都涌动着沸腾的岩浆,这些岩浆就是文中所说的“红熟的浆液”。这一表层含义必须理解。那么,作者为什么会有这一种联想呢 因为他的内心也正如地下沸腾的岩浆一样在燃烧、在沸腾、在奔突,似乎正要喷涌而出!这时,充满激情的作者就进入了写意的层面:他用诗一般的语言塑造了两个战栗着、愤怒着并且不可阻挡地将要爆发出来的意象-一个是大地之心,一个是作者之心。这块广大的“关东大地”因为这些拟人化的描写而有了生命,有了情感,于是可以像人一样召唤着“我”、激励着“我”为之奋斗为之牺牲!

1."我想起红布似的高粱,金黄的豆粒,黑色的土地,红玉的脸庞,黑玉的眼睛 品析句中画横线词语的表达效果。

问题探究,品味语言:

画横线词语的运用,能引发读者丰富的想象,使人仿佛看到了东北秋天一片色彩纷呈、丰收在望的美好景象,韵味无穷。

2.“它们从来没有停息,它们的热血一直在流,在热情的默契里它们彼此呼唤着,终有一天它们要汇合在一起。”这句话运用了什么修辞手法 其作用是什么?

拟人。形象地说明中国人民的抗日热情日益高涨,总有一天沦丧的土地会回到祖国的怀抱。

作者用诗一般的语言描绘了沦丧的故乡昔日的美丽、丰饶以及自己在故乡的成长足迹,抒发了对故乡的思念之情,并 :为解放故乡而战斗而牺牲。

课堂小结:

发出誓言

谢谢观看

7、土地的誓言

端木蕻良

2022-2023学年七年级语文下册部编版

理解作者对故乡炽痛的热爱之和强烈的爱国情怀。

感受课文的情,能说出自己的认识和体会。

学习目标:

端木蕻良(1912-1996),原名曹京平,辽宁昌图人,现代作家。“东北作家群”代表人物之一。主要作品有长篇小说《科尔沁旗草原》《大地的海》《曹雪芹》等。

了解作者:

1941年9月18日,“九一八”事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。作者怀着难以抑制的思乡之情写下了这篇文章。

背景透视:

东北作家群

“东北作家群”是指“九一八”事变以后,从东北流亡到上海及关内各地的文学青年在左翼文学运动的推动下共同自发地开始文学创作的群体。他们的作品反映了处于日寇铁蹄下的东北人民的悲惨遭遇,表达了对侵略者的仇恨,对父老乡亲的怀念及早日收回国土的强烈愿望。他们的作品具有粗犷宏大的风格,写出了东北的风俗民情,显示了浓郁的地方色彩。

“东北作家群”的代表人物有萧军、萧红、端木燕良等。

知识链接:

曹京平的笔名-端木蕻良的由来

关于“端木蕻良”这个笔名的由来,向来众说纷纭。据吴桂玲《战争与作家的笔名》介绍,中国的20世纪30年代,是动荡不安的年代,蒋介石的白色恐怖,日本侵华战争的蹂躏,把中国折腾得千疮百孔。曹京平为了掩人耳目,避免国民党迫害,在写完小说之后,突发奇想,决定给自己起个既不被人猜疑,又让人难以模仿的名字。于是,他用了“端木”这个复姓,又把自己家乡的东北红高梁中的“红梁”二字作为名字。这样他的名字就成了“端木红梁”。可是,当时正处于蒋介石的白色恐怖之中,公开使用“红”字显得很刺眼。于是,他灵机一动,就将“端木红梁”中的“红”改为“蕻”了。当时负责《文学》月刊的编辑--作家王统照在审阅来稿时看到了这个笔名,又觉得有些不顺眼,就将“梁”改成了“良”。这样“端木蕻良”就成了曹京平的笔名。

碾压 誓言 胸膛 嗥鸣 山涧 高梁

斑斓 缠绕 亘古 默契 田垄 埋葬

镐头 土壤 禾稻 丰饶 污秽 耻辱

字词积累:

niǎn

shì

xiōnɡ tánɡ

háo

jiàn

liánɡ

lán

chán

ɡèn

qì

lǒnɡ

zànɡ

ɡǎo

rǎnɡ

hé

ráo

huì

chǐ

(1)挚痛:诚恳而深切。

(2)泛滥:江河湖泊的水溢出,淹没土地,比喻坏的事物不受限制地流行。

(3)嗥鸣:(野兽)大声嚎叫。

(4)斑斓:灿烂多彩。

字词积累:

(5)谰语:没有根据的话。

(6)怪诞:荒诞离奇;古怪。

(7)亘古:远古。

(8)默契:双方的意思没有明白说出而彼此有一致的了解;秘密的条约或口头协定。

整体感知:

1、课文共有两段,分别讲了什么内容 请加以概括。

第一段的主要内容是:“我”时刻听见故乡的呼唤,“我”的内心为此热血沸腾。

第二段的主要内容是:故乡美好的生活令“我”魂牵梦萦,“我”发誓要为故乡母亲而战斗、牺牲。

2、作者面对土地发出了怎样的誓言 表达了作者怎样的感情

“我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前--或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。”这表达了作者热爱故乡、思念故乡,以及愿为故乡而战斗、牺牲的感情。

3.这篇课文在艺术上体现了端木蕻良浓郁的迂情风格与独特的抒情方 ,那就是以倾诉式的语言表达激情,以富有力度的情感打动人心。突出特点在哪些方面?

(1)运用呼告的手法,直接对着土地倾诉自己的热爱、不想、看念,并且将倾诉对象拟人化,以“她”而不是“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思。

(2)选择有特色、有意味的景物组成叠印的一个又一个画面,像电影镜头一样闪现,展现东北大地的丰饶美丽。

(3)运用排比造成连贯的、逐渐增强的气势,例如“在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻棵上我捉过蚱蝠,在那沉重的镐头上有我的手印”等处。

(4)课文中有忧伤舒缓的回忆,有强烈急切近乎呐喊的誓愿,叙述的方式和内在感情的起伏表里相应,形成文章的波澜与节奏。

问题探究,品悟感情:

1."我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。”这句话中为什么把土地称为“她”?

作者将倾诉的对象拟人化,以“她”而不是“它"相称,隐含着将土地比作母亲的意思,表现出作者对土地母亲般的眷恋和热爱。

2."你必须被解放!你必须站立!"文章开头作者用的是第三人称,这里为什么改为第二人称了

人称的变化实际上是情感变化的结果。作者在文章开头用第三人称,是因为感情起初比较平稳,但随着情绪一步步地激动,作者就不满足于使用第三人称代词“她”了。于是就抛开读者直接与自己所叙述的对象进行对话,对土地以“你”相称,感情显得更加直接而迫切。

3.怎样理解“当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液……在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样”等语句

从表层看,这是写实。在任何一块大地的深层,都涌动着沸腾的岩浆,这些岩浆就是文中所说的“红熟的浆液”。这一表层含义必须理解。那么,作者为什么会有这一种联想呢 因为他的内心也正如地下沸腾的岩浆一样在燃烧、在沸腾、在奔突,似乎正要喷涌而出!这时,充满激情的作者就进入了写意的层面:他用诗一般的语言塑造了两个战栗着、愤怒着并且不可阻挡地将要爆发出来的意象-一个是大地之心,一个是作者之心。这块广大的“关东大地”因为这些拟人化的描写而有了生命,有了情感,于是可以像人一样召唤着“我”、激励着“我”为之奋斗为之牺牲!

1."我想起红布似的高粱,金黄的豆粒,黑色的土地,红玉的脸庞,黑玉的眼睛 品析句中画横线词语的表达效果。

问题探究,品味语言:

画横线词语的运用,能引发读者丰富的想象,使人仿佛看到了东北秋天一片色彩纷呈、丰收在望的美好景象,韵味无穷。

2.“它们从来没有停息,它们的热血一直在流,在热情的默契里它们彼此呼唤着,终有一天它们要汇合在一起。”这句话运用了什么修辞手法 其作用是什么?

拟人。形象地说明中国人民的抗日热情日益高涨,总有一天沦丧的土地会回到祖国的怀抱。

作者用诗一般的语言描绘了沦丧的故乡昔日的美丽、丰饶以及自己在故乡的成长足迹,抒发了对故乡的思念之情,并 :为解放故乡而战斗而牺牲。

课堂小结:

发出誓言

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读