统编版(2019)选必1 第四单元 第13课 当代中国的民族政策 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)选必1 第四单元 第13课 当代中国的民族政策 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-20 17:52:42 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

课标要求:知道当代中国民族区域自治制度的概况;了解当代中国民族区域自治制度的优越性

第13课 当代中国的民族政策

回顾:列举中国古代处理民族关系的方式并举例说明,分析对中国统一的多民族国家的发展有何意义。

方式:

1、战争:征服、平叛,如打败匈奴;平定准格尔部叛乱

2、并存:和亲、会盟。如秦明被修长城抵御匈奴和蒙古;汉初和唐朝与匈奴和吐蕃的和亲。

3、归属:加强管理 册封,如唐朝册封南诏首领,明清册封藏族领袖; 设官职和机构管理,如中央的典客、鸿胪寺、理藩院;地方上的军政机构,如都护府;羁縻性质的机构,如都督府、都司、卫所、土司;办事大臣。

4、移民屯田,开发边疆。如汉朝屯戍政策

5、互市贸易

6、政治改革:如北魏孝文帝改革

意义: 加强中央集权,扩大疆域,促进统一的多民族国家的巩固和发展; 促进了边疆开发,推动了少数民族地区的发展和进步; 促进经济文化交流和发展;促进了民族团结和交融,形成了多元一体的民族格局;

民族政策是指国家和政党为调节民族关系,处理民族问题而采取的相关措施、规定等的总和,是对境内各民族所采取的政策。我国的民族政策概括地讲,就是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。民族平等和民族团结是马克思主义民族理论的核心,也是我国民族政策的支柱。各民族共同繁荣是我国民族政策的实现目标,体现了社会主义的本质要求,是实现民族平等和民族团结的物质基础和根本保障

★概念解析:民族政策

▲ 2015年8月9日,56个民族火炬手共同点燃第十届全国少数民族传统体育运动会主火炬

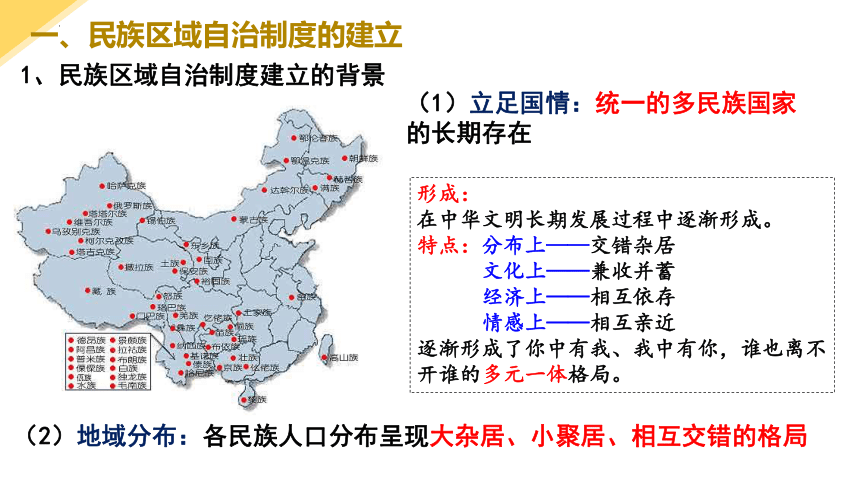

一、民族区域自治制度的建立

1、民族区域自治制度建立的背景

(1)立足国情:统一的多民族国家的长期存在

(2)地域分布:各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局

形成:

在中华文明长期发展过程中逐渐形成。

特点:分布上——交错杂居

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近

逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

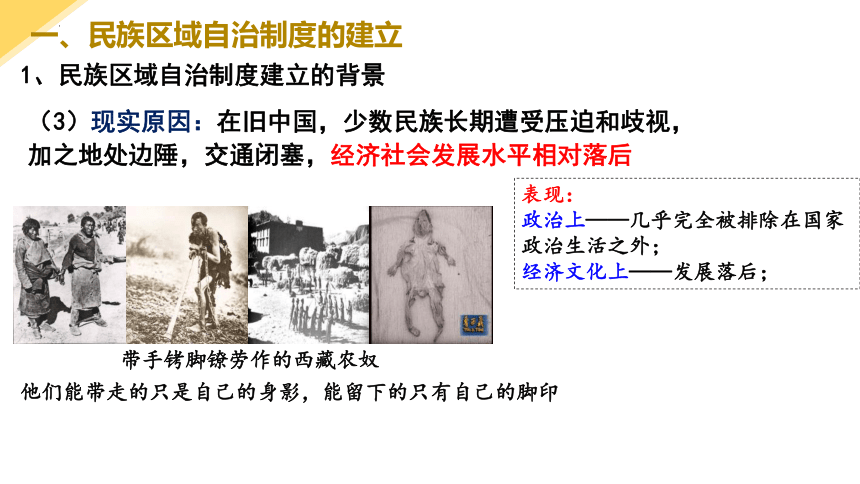

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

他们能带走的只是自己的身影,能留下的只有自己的脚印

(3)现实原因:在旧中国,少数民族长期遭受压迫和歧视,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平相对落后

一、民族区域自治制度的建立

1、民族区域自治制度建立的背景

表现:

政治上——几乎完全被排除在国家政治生活之外;

经济文化上——发展落后;

中国共产党成立后,就非常重视民族问题。 (1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》, 其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”1947年5月1日,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

(4)政治基础:中共的坚持和完善,重视民族问题,总结解决民族问题的成功经验

一、民族区域自治制度的建立

1、民族区域自治制度建立的背景

材料:

历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,设“属邦”,实行不同于内地郡县制的管理模式。唐朝在边疆少数民族地区设立羁縻州、府,凡设羁縻州、府的地区,都不改变原有的生产方式和风俗习惯,并任命当地少数民族首领或贵族担任世袭都督、刺史,明显带有自治性质。元明清三代在一些民族地区实行土司制度,由中央政府封授少数民族首领世袭官职统治属民。清朝还在西藏实行政教合一制度,在蒙古族地区实行盟旗、王公制度,在新疆地区实行伯克制度,在景颇族地区实行“山官制度”等,切实巩固了边疆统一。历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。 ——中国民族报《坚定不移坚持和完善民族区域自治制度》

(5)历史经验:历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累一些有益经验

材料:

解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度,而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。我们有很多优越的东西,这是我们社会制度的优势,不能放弃。 ——邓小平(1987年)

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——人民日报(2017.08.08)《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》

(6)理论来源: 是马克思列宁主义和中国具体实际相结合的光辉典范,适合中国国情,并丰富发展了马克思列宁主义关于民族问题的论述

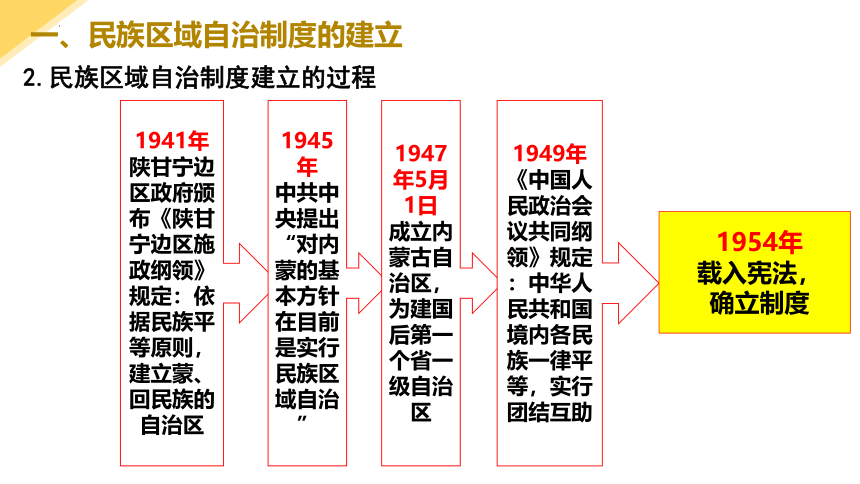

2.民族区域自治制度建立的过程

1941年

陕甘宁边区政府颁布《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,建立蒙、回民族的自治区

1945年

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

1947年5月1日

成立内蒙古自治区,为建国后第一个省一级自治区

1949年《中国人民政治会议共同纲领》规定:中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助

一、民族区域自治制度的建立

1954年

载入宪法,确立制度

机构

民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。

1947年内蒙古自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1958年宁夏回族自治区

1958年广西壮族自治区

1965年西藏自治区

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

五个省级自治区:

▲ 民族区域自治示意图

民族区域自治制度,是指在国家统一领导下,以少数民族聚居的地区为基础,实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,自主地管理本民族、本地区的内部事务,行使当家做主的权利。民族区域自治制度,是党和国家解决我国民族问题的一项基本政策,是国家基本的政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

民族区域自治制度的特点

(1)机构:分为三级

(4)性质:体现民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一

(2)前提:

自治地方都是中国不可分割的一部分,自治是在国家统一领导下的自治

(3)核心:自治地方享有一定自治权

(5)不只是单纯的民族自治或地方自治,更是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

1、法律保障

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道

2、“三个离不开”

3、基本政治制度

1990年,中共中央提出“三个离不开”(汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开),深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一,民族区域自治制度在政治生活中的地位日益提高

二、民族区域自治制度的发展

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行

立法自治权

变通执行权

概括《中华人民共和国民族区域自治法》使自治区获得哪些自治权?

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划

经济自治权

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程

文化管理自治权

4、民族区域自治制度的优越性

材料一:历届全国人大代表的少数民族代表比例都高于少数民族人口比例。全国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常委会委员;在155个民族自治地方的人民代表大会常委会中,都有实行区域自治民族的公民担任主任或者副主任。各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理,民族区域自治制度有效地保障了各少数民族人民当家作主的权利。

材料二:脱贫攻坚取得决定性进展。深入实施精准脱贫。统筹整合各级各类财政涉农资金167.3亿元,25个县(区)达到脱贫摘帽标准,2100个村(居)达到退出标准,18万人达到脱贫标准。……极高海拔地区生态搬迁完成1102人。建设产业扶贫项目707个。培训贫困农牧民3.6万人,转移就业6.7万人。新增4.7万个生态岗位。全面完成中央扶贫专项巡视阶段性反馈问题的整改。

——《2019年西藏自治区经济发展报告》

新疆达坂城风力发电机组

少数民族人大代表

敦煌至格尔木铁路

①把国家统一和少数民族自治结合,既维护国家集中统一,又保障少数民族合法权益,利于巩固和发展社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

②把国家富强和民族繁荣结合,利于少数民族地区经济社会事业发展;

③把国家的方针政策和少数民族地区具体特点结合,因民族制宜,利于调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的发展

二、民族区域自治制度的发展

三、民族区域自治制度的完善

中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度

中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展

铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现

2019年9月27日,全国民族团结进步表彰大会在北京举行

2020年8月12日十一世班禅额尔德再回出生地那曲,参观后表示家乡取得如此巨大的成就,是在中国共产党的领导下和中国特色社会主义制度下取得的,是通过各族群众团结一心所取得的。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦

三、民族区域自治制度的完善

党的十八大以来,自治区坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,带领全区各族人民自力更生、艰苦奋斗,开展了多层次、全方位的持续性脱贫攻坚,截止目前,西藏62.8万贫困人口全部脱贫,74个县(区)全部摘帽,全区各族人民向着全面建成小康社会的宏伟目标奋勇前进。

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

——《中华人民共和国宪法》

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

反对民族分裂

威胁国家统一,民族团结的因素仍存在

三、民族区域自治制度的完善

背景

建立与发展

优越性

民族区域自治制度

立足国情

地域分布

现实原因

政治基础

历史经验

理论来源

建立——五个省级自治区

依据——纲领、宪法、自治法

发展——改革开放之后

中华民族包括各民族是一个大家庭,中华民族与各民族的关系是一个大家庭和家庭成员的关系,各民族的关系,是一个大家庭里不同成员的关系;指出维护民族团结和国家统一是各民族最高利益,把各族人民智慧和力量最大限度凝聚起来,同心同德为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。 ——习近平

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

真题演练

(2017.11·浙江高考·14)2017年内蒙古自治区成立70周年。新中国成立后,依据宪法规定,其它四个民族自治区相继建立。观察右图,指出其成立的先后顺序( )

A.①③②④

B.②①③④

C.②④①③

D.④③②①

【解析】①是宁夏回族自治区,成立于1958年10月,②是新疆维吾尔自治区,成立于1955年,③是西藏自治区,成立于1965年,④是广西壮族自治区,成立于1958年3月,选择C项符合题意。

C

"民族主义",即指以自我民族的利益为基础而进行的思想或运动。中国近代民族主义是在与西方国家的交往冲突中被动产生,又在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐丰富完善的。特别是在义和团运动失败之后,排外主义的传统民族思想影响式微,而以民族国家观念和主杈意识为基调的近代民族主义则逐渐流行,成为反抗西方入侵的新的思想资源

——摘自张鸿石《论近代民族主义与中国外交》

★结合材料与所学中国近代史相关知识,围绕“近代民族主义”自行拟定一个具体论题,并就所拟论题进行简要阐释。(要求:明确写出所拟论题,阐释需有史实依据)

论题1:近代中国民族主义是在与西方国家的交往冲突中被动产生的。

论题2:近代中国民族主义是在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐丰富完善

论题3:近代中国民族主义的产生、发展和完善

论题:近代中国民族主义是在与西方国家的交往冲突中被动产生的

古代中国只有诸夏,夷狄观念,没有近代意义上的民族观念。民众没有国家意识、个人权利意识,把天下和国家混为一谈,以泱泱大国自居。

鸦片战争以来,中国开始经受贫困、战争和外国统治,中国中心的天下观开始被打破,中国逐渐失去昔日的荣光,从大国的顶端滑落。在尖船利炮的打击下,人们终于看到列国并存的事实,开始寻求强国御侮之道。比如:农民阶级的太平天国运动、义和团运动;地主阶级的洋务运动等。一些开明之士倡导开眼看世界,向西方学习的思潮兴起。甲午战后,随着民族危机的加深和资本主义经济的发展,民族资产阶级开始登上历史舞台,主张变法和改革,以救亡图存。

由此可见,中国近代民族主义是在西方大举入侵,传统国家行将崩溃的历史背景下为救亡图存,构建现代民族国家而产生的

课标要求:知道当代中国民族区域自治制度的概况;了解当代中国民族区域自治制度的优越性

第13课 当代中国的民族政策

回顾:列举中国古代处理民族关系的方式并举例说明,分析对中国统一的多民族国家的发展有何意义。

方式:

1、战争:征服、平叛,如打败匈奴;平定准格尔部叛乱

2、并存:和亲、会盟。如秦明被修长城抵御匈奴和蒙古;汉初和唐朝与匈奴和吐蕃的和亲。

3、归属:加强管理 册封,如唐朝册封南诏首领,明清册封藏族领袖; 设官职和机构管理,如中央的典客、鸿胪寺、理藩院;地方上的军政机构,如都护府;羁縻性质的机构,如都督府、都司、卫所、土司;办事大臣。

4、移民屯田,开发边疆。如汉朝屯戍政策

5、互市贸易

6、政治改革:如北魏孝文帝改革

意义: 加强中央集权,扩大疆域,促进统一的多民族国家的巩固和发展; 促进了边疆开发,推动了少数民族地区的发展和进步; 促进经济文化交流和发展;促进了民族团结和交融,形成了多元一体的民族格局;

民族政策是指国家和政党为调节民族关系,处理民族问题而采取的相关措施、规定等的总和,是对境内各民族所采取的政策。我国的民族政策概括地讲,就是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。民族平等和民族团结是马克思主义民族理论的核心,也是我国民族政策的支柱。各民族共同繁荣是我国民族政策的实现目标,体现了社会主义的本质要求,是实现民族平等和民族团结的物质基础和根本保障

★概念解析:民族政策

▲ 2015年8月9日,56个民族火炬手共同点燃第十届全国少数民族传统体育运动会主火炬

一、民族区域自治制度的建立

1、民族区域自治制度建立的背景

(1)立足国情:统一的多民族国家的长期存在

(2)地域分布:各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局

形成:

在中华文明长期发展过程中逐渐形成。

特点:分布上——交错杂居

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近

逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

他们能带走的只是自己的身影,能留下的只有自己的脚印

(3)现实原因:在旧中国,少数民族长期遭受压迫和歧视,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平相对落后

一、民族区域自治制度的建立

1、民族区域自治制度建立的背景

表现:

政治上——几乎完全被排除在国家政治生活之外;

经济文化上——发展落后;

中国共产党成立后,就非常重视民族问题。 (1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》, 其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”1947年5月1日,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

(4)政治基础:中共的坚持和完善,重视民族问题,总结解决民族问题的成功经验

一、民族区域自治制度的建立

1、民族区域自治制度建立的背景

材料:

历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,设“属邦”,实行不同于内地郡县制的管理模式。唐朝在边疆少数民族地区设立羁縻州、府,凡设羁縻州、府的地区,都不改变原有的生产方式和风俗习惯,并任命当地少数民族首领或贵族担任世袭都督、刺史,明显带有自治性质。元明清三代在一些民族地区实行土司制度,由中央政府封授少数民族首领世袭官职统治属民。清朝还在西藏实行政教合一制度,在蒙古族地区实行盟旗、王公制度,在新疆地区实行伯克制度,在景颇族地区实行“山官制度”等,切实巩固了边疆统一。历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。 ——中国民族报《坚定不移坚持和完善民族区域自治制度》

(5)历史经验:历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累一些有益经验

材料:

解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度,而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。我们有很多优越的东西,这是我们社会制度的优势,不能放弃。 ——邓小平(1987年)

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——人民日报(2017.08.08)《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》

(6)理论来源: 是马克思列宁主义和中国具体实际相结合的光辉典范,适合中国国情,并丰富发展了马克思列宁主义关于民族问题的论述

2.民族区域自治制度建立的过程

1941年

陕甘宁边区政府颁布《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,建立蒙、回民族的自治区

1945年

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

1947年5月1日

成立内蒙古自治区,为建国后第一个省一级自治区

1949年《中国人民政治会议共同纲领》规定:中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助

一、民族区域自治制度的建立

1954年

载入宪法,确立制度

机构

民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。

1947年内蒙古自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1958年宁夏回族自治区

1958年广西壮族自治区

1965年西藏自治区

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

五个省级自治区:

▲ 民族区域自治示意图

民族区域自治制度,是指在国家统一领导下,以少数民族聚居的地区为基础,实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,自主地管理本民族、本地区的内部事务,行使当家做主的权利。民族区域自治制度,是党和国家解决我国民族问题的一项基本政策,是国家基本的政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

民族区域自治制度的特点

(1)机构:分为三级

(4)性质:体现民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一

(2)前提:

自治地方都是中国不可分割的一部分,自治是在国家统一领导下的自治

(3)核心:自治地方享有一定自治权

(5)不只是单纯的民族自治或地方自治,更是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

1、法律保障

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道

2、“三个离不开”

3、基本政治制度

1990年,中共中央提出“三个离不开”(汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开),深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一,民族区域自治制度在政治生活中的地位日益提高

二、民族区域自治制度的发展

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行

立法自治权

变通执行权

概括《中华人民共和国民族区域自治法》使自治区获得哪些自治权?

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划

经济自治权

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程

文化管理自治权

4、民族区域自治制度的优越性

材料一:历届全国人大代表的少数民族代表比例都高于少数民族人口比例。全国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常委会委员;在155个民族自治地方的人民代表大会常委会中,都有实行区域自治民族的公民担任主任或者副主任。各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理,民族区域自治制度有效地保障了各少数民族人民当家作主的权利。

材料二:脱贫攻坚取得决定性进展。深入实施精准脱贫。统筹整合各级各类财政涉农资金167.3亿元,25个县(区)达到脱贫摘帽标准,2100个村(居)达到退出标准,18万人达到脱贫标准。……极高海拔地区生态搬迁完成1102人。建设产业扶贫项目707个。培训贫困农牧民3.6万人,转移就业6.7万人。新增4.7万个生态岗位。全面完成中央扶贫专项巡视阶段性反馈问题的整改。

——《2019年西藏自治区经济发展报告》

新疆达坂城风力发电机组

少数民族人大代表

敦煌至格尔木铁路

①把国家统一和少数民族自治结合,既维护国家集中统一,又保障少数民族合法权益,利于巩固和发展社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

②把国家富强和民族繁荣结合,利于少数民族地区经济社会事业发展;

③把国家的方针政策和少数民族地区具体特点结合,因民族制宜,利于调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的发展

二、民族区域自治制度的发展

三、民族区域自治制度的完善

中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度

中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展

铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现

2019年9月27日,全国民族团结进步表彰大会在北京举行

2020年8月12日十一世班禅额尔德再回出生地那曲,参观后表示家乡取得如此巨大的成就,是在中国共产党的领导下和中国特色社会主义制度下取得的,是通过各族群众团结一心所取得的。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦

三、民族区域自治制度的完善

党的十八大以来,自治区坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,带领全区各族人民自力更生、艰苦奋斗,开展了多层次、全方位的持续性脱贫攻坚,截止目前,西藏62.8万贫困人口全部脱贫,74个县(区)全部摘帽,全区各族人民向着全面建成小康社会的宏伟目标奋勇前进。

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

——《中华人民共和国宪法》

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

反对民族分裂

威胁国家统一,民族团结的因素仍存在

三、民族区域自治制度的完善

背景

建立与发展

优越性

民族区域自治制度

立足国情

地域分布

现实原因

政治基础

历史经验

理论来源

建立——五个省级自治区

依据——纲领、宪法、自治法

发展——改革开放之后

中华民族包括各民族是一个大家庭,中华民族与各民族的关系是一个大家庭和家庭成员的关系,各民族的关系,是一个大家庭里不同成员的关系;指出维护民族团结和国家统一是各民族最高利益,把各族人民智慧和力量最大限度凝聚起来,同心同德为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。 ——习近平

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

真题演练

(2017.11·浙江高考·14)2017年内蒙古自治区成立70周年。新中国成立后,依据宪法规定,其它四个民族自治区相继建立。观察右图,指出其成立的先后顺序( )

A.①③②④

B.②①③④

C.②④①③

D.④③②①

【解析】①是宁夏回族自治区,成立于1958年10月,②是新疆维吾尔自治区,成立于1955年,③是西藏自治区,成立于1965年,④是广西壮族自治区,成立于1958年3月,选择C项符合题意。

C

"民族主义",即指以自我民族的利益为基础而进行的思想或运动。中国近代民族主义是在与西方国家的交往冲突中被动产生,又在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐丰富完善的。特别是在义和团运动失败之后,排外主义的传统民族思想影响式微,而以民族国家观念和主杈意识为基调的近代民族主义则逐渐流行,成为反抗西方入侵的新的思想资源

——摘自张鸿石《论近代民族主义与中国外交》

★结合材料与所学中国近代史相关知识,围绕“近代民族主义”自行拟定一个具体论题,并就所拟论题进行简要阐释。(要求:明确写出所拟论题,阐释需有史实依据)

论题1:近代中国民族主义是在与西方国家的交往冲突中被动产生的。

论题2:近代中国民族主义是在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐丰富完善

论题3:近代中国民族主义的产生、发展和完善

论题:近代中国民族主义是在与西方国家的交往冲突中被动产生的

古代中国只有诸夏,夷狄观念,没有近代意义上的民族观念。民众没有国家意识、个人权利意识,把天下和国家混为一谈,以泱泱大国自居。

鸦片战争以来,中国开始经受贫困、战争和外国统治,中国中心的天下观开始被打破,中国逐渐失去昔日的荣光,从大国的顶端滑落。在尖船利炮的打击下,人们终于看到列国并存的事实,开始寻求强国御侮之道。比如:农民阶级的太平天国运动、义和团运动;地主阶级的洋务运动等。一些开明之士倡导开眼看世界,向西方学习的思潮兴起。甲午战后,随着民族危机的加深和资本主义经济的发展,民族资产阶级开始登上历史舞台,主张变法和改革,以救亡图存。

由此可见,中国近代民族主义是在西方大举入侵,传统国家行将崩溃的历史背景下为救亡图存,构建现代民族国家而产生的

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理