第18课 挽救民族危亡的斗争 课件(共36张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第18课 挽救民族危亡的斗争 课件(共36张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-20 19:42:07 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

甲午一战,变局急转而为“世变之亟”。……比之两次鸦片战争之后的“变局”,这个时候的中国正面临着一种前所未有的危局。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

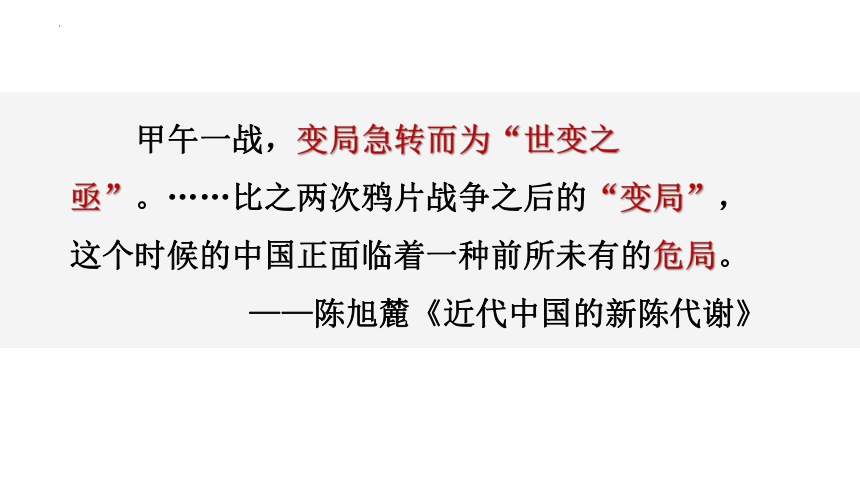

《中外历史纲要(上)》第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

课程标准:认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

第18课 挽救民族危亡的斗争

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

壹

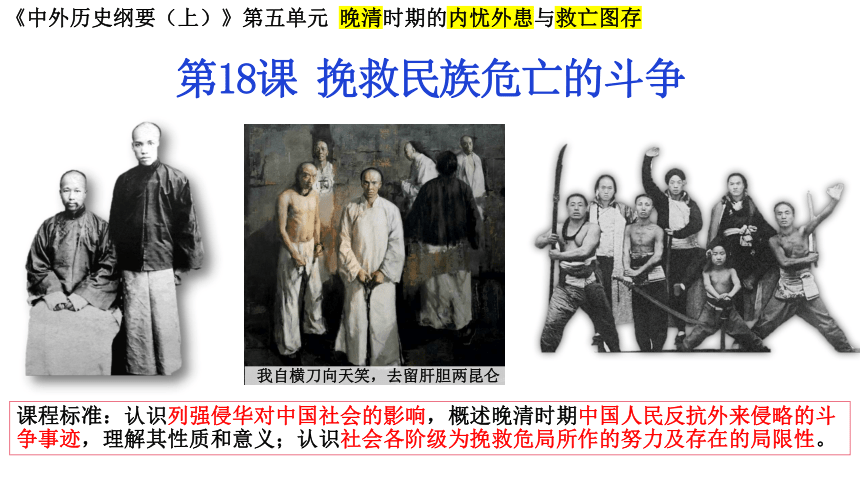

一、挽救民族危亡的斗争

(二)农民阶级:义和团运动(19C末--1900)

二、八国联军侵华与民族危机的加深(1900--1901)

【时空坐标】

【本课线索】

(一)资产阶级维新派:戊戌维新运动(1895--1898)

1.戊戌维新运动

自甲午以前,吾国民不自知国之危也,不知国危则方且岸然自大,偃然高卧,故于时无所谓保全之说。

——梁启超《论保全中国非赖皇帝不可》

吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败、割台湾、偿二百兆以后始也。

我皇上赫然发愤,排群议,冒疑难,以实行变法自强之策,实自失胶州、旅顺、大连湾、威海卫以后始也。

——梁启超《戊戌政变记》

阅读、对比两则史料,思考在甲午中日战争后,国民的思想发生了怎样的变化?

①背景

变化:救亡图存的民族意识被激发唤醒

政治形势:民族危机加深

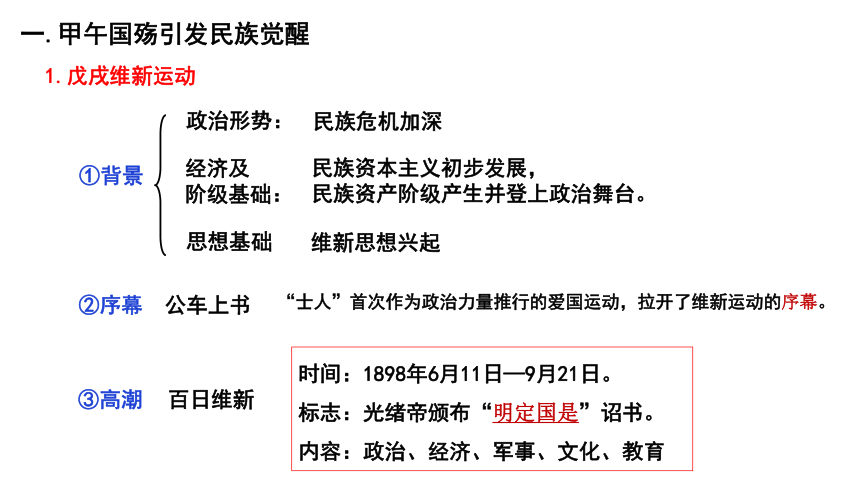

一.甲午国殇引发民族觉醒

①背景

民族危机加深

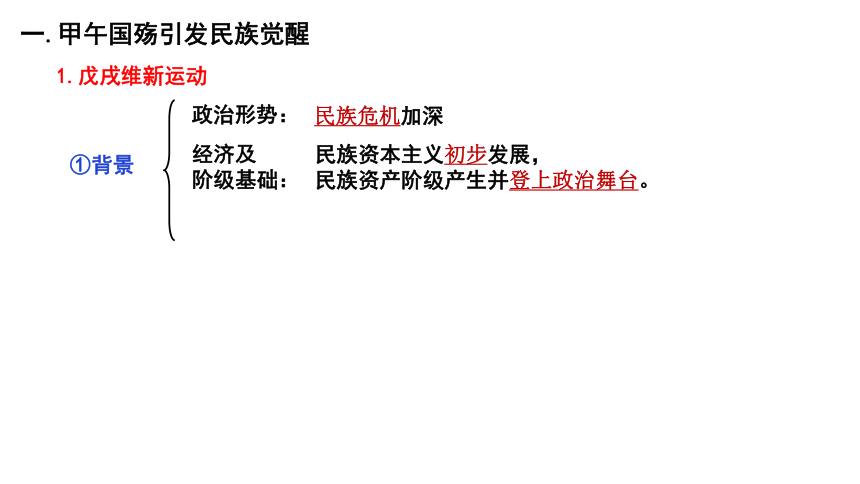

民族资本主义初步发展,

民族资产阶级产生并登上政治舞台。

经济及

阶级基础:

政治形势:

1.戊戌维新运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

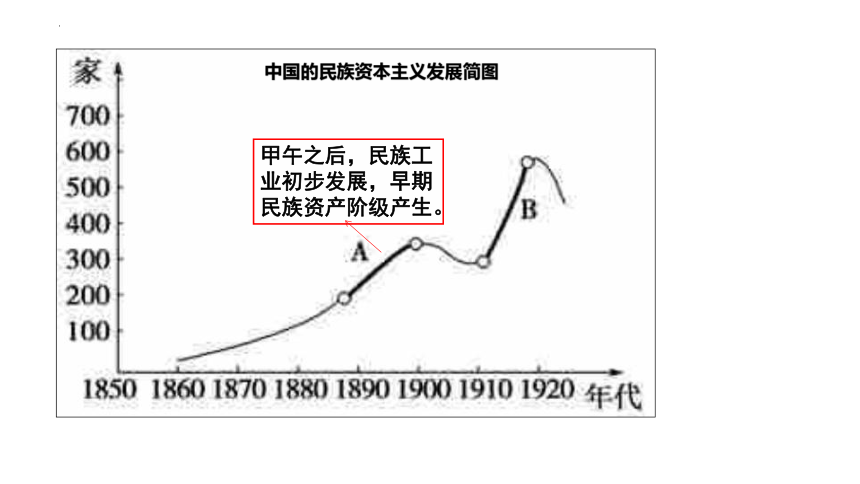

中国的民族资本主义发展简图

甲午之后,民族工业初步发展,早期民族资产阶级产生。

①背景

民族危机加深

民族资本主义初步发展,

民族资产阶级产生并登上政治舞台。

维新思想兴起

康有为《新学伪经考》和《孔子改制考》为变法维新提供了理论依据

梁启超《变法通议》宣传维新变法

经济及

阶级基础:

政治形势:

思想基础:

康有为为什么要请出2000多年前的孔子,以孔子之口说出维新变法的要求?

1.戊戌维新运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

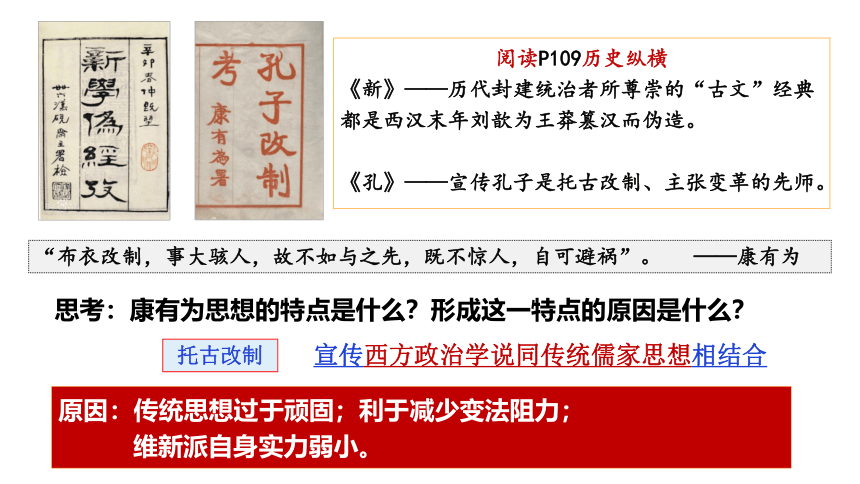

阅读P109历史纵横

《新》——历代封建统治者所尊崇的“古文”经典都是西汉末年刘歆为王莽篡汉而伪造。

《孔》——宣传孔子是托古改制、主张变革的先师。

原因:传统思想过于顽固;利于减少变法阻力;

维新派自身实力弱小。

思考:康有为思想的特点是什么?形成这一特点的原因是什么?

“布衣改制,事大骇人,故不如与之先,既不惊人,自可避祸”。 ——康有为

托古改制

宣传西方政治学说同传统儒家思想相结合

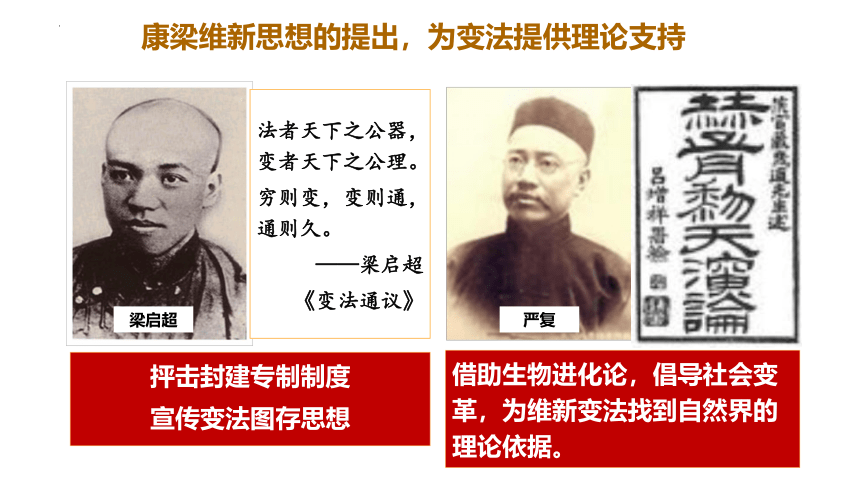

康梁维新思想的提出,为变法提供理论支持

法者天下之公器,变者天下之公理。

穷则变,变则通,通则久。

——梁启超

《变法通议》

抨击封建专制制度

宣传变法图存思想

借助生物进化论,倡导社会变革,为维新变法找到自然界的理论依据。

梁启超

严复

①背景

维新思想兴起

②序幕 公车上书

③高潮 百日维新

“士人”首次作为政治力量推行的爱国运动,拉开了维新运动的序幕。

时间:1898年6月11日—9月21日。

标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书。

内容:政治、经济、军事、文化、教育

经济及

阶级基础:

民族资本主义初步发展,

民族资产阶级产生并登上政治舞台。

政治形势:

民族危机加深

思想基础

1.戊戌维新运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

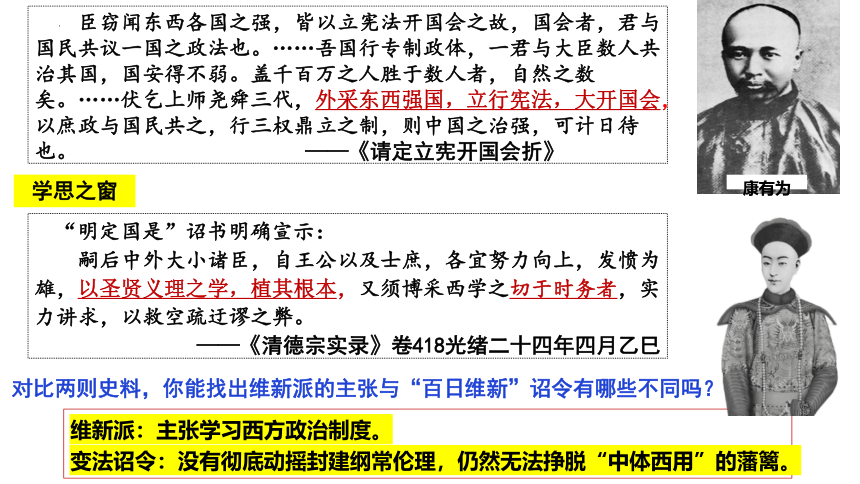

“明定国是”诏书明确宣示:

嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。

——《清德宗实录》卷418光绪二十四年四月乙巳

对比两则史料,你能找出维新派的主张与“百日维新”诏令有哪些不同吗?

学思之窗

臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故,国会者,君与国民共议一国之政法也。……吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不弱。盖千百万之人胜于数人者,自然之数矣。……伏乞上师尧舜三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。 ——《请定立宪开国会折》

维新派:主张学习西方政治制度。

变法诏令:没有彻底动摇封建纲常伦理,仍然无法挣脱“中体西用”的藩篱。

康有为

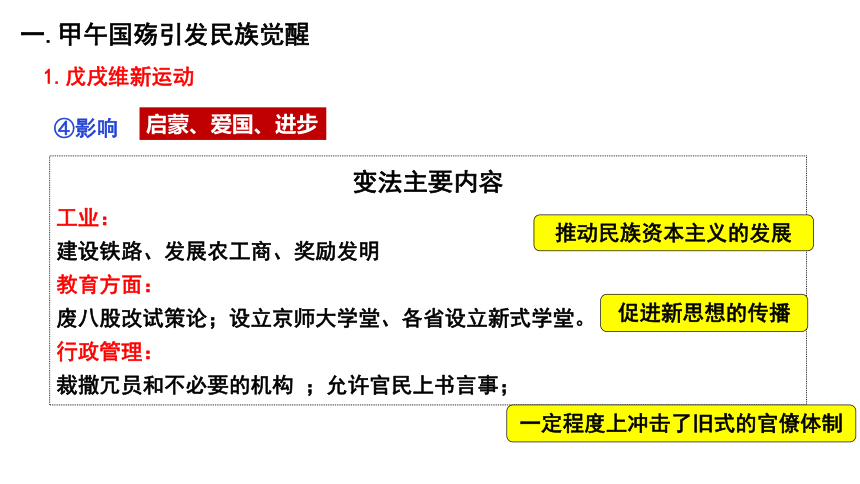

变法主要内容

工业:

建设铁路、发展农工商、奖励发明

教育方面:

废八股改试策论;设立京师大学堂、各省设立新式学堂。

行政管理:

裁撒冗员和不必要的机构 ;允许官民上书言事;

促进新思想的传播

一定程度上冲击了旧式的官僚体制

推动民族资本主义的发展

④影响

1.戊戌维新运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

启蒙、爱国、进步

影响:

爱国

启蒙

进步

戊戌六君子

练习:维新变法思想在近代中国社会发展进程中起到的最突出作用是:

A.变法思想宣传

B.思想启蒙作用

C.师夷长技以制夷

D.实行君主立宪

B

戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

⑤ 结果:失败

囚禁光绪帝

杀害“戊戌六君子”

废止改革措施

变法的结果

1898年, 慈禧太后发动戊戌政变,囚禁光绪,杀害“戊戌六君子”等,政变后,除了京师大学堂等保留外,其余全部被废除,变法失败。

戊戌六君子被杀

光绪帝被囚禁于瀛台

康、梁二人流亡日本

戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。 ——陈夔龙《梦蕉亭杂记》

⑤ 结果:失败

失败原因?

囚禁光绪帝

杀害“戊戌六君子”

废止改革措施

守旧势力强大;维新派缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织,又把希望寄托于没有实权的皇帝身上

大学士刚毅曾于慈禧面前“伏地痛哭”,指责维新变法,表示“痛心疾首于新政,必尽罢之而后快。”大学士徐桐甚至宣称:“宁可亡国,不可变法。”

——《慈禧扼杀戊戌变法的前后》

康有为……不但没有时时提醒光绪帝注意争取太后的支持,反倒时时鼓励光绪帝学习俄国彼得大帝“乾纲独断”,这就远离了当时的政治现实。更为严重的是,……康有为、谭嗣同等维新派和光绪,从和平变法开始,却逐步走向武装政变之路,铤而走险,最后归于失败也就无可避免了。…… 一项改革措施的出台,从理论上说将会有利于社会进步,但也必然会损害一部分人的利益,这就要求改革者不能没有周全的设计。戊戌维新时期,康有为、光绪对此几乎是全然不顾,因此很多改革措施都遭到强力反对,反对者并非都是上层的顽固分子,也有中下层官员、士子和民众。

——《回顾戊戌 重温历史》

2.义和团运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

1.戊戌维新运动

义和团,又称义和拳,兴起于山东。义和团运动又称“庚子事变”,是19世纪末中国发生的一场以“扶清灭洋”为口号,针对西方在华人士包括在华传教士及中国基督徒所进行大规模群众暴力运动。

P110【学习聚焦】

义和团的兴起,缘于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突。

神助拳,义和团,

只因鬼子闹中原。

砍倒电线杆,扒了火车道,

烧了毛子楼,灭了耶稣教。

还我河山还我权,

刀山火海爷敢钻。

哪怕皇上服了外,

不杀洋人誓不完。

2.义和团运动

根本原因:甲午战争后,列强掀起瓜分中国狂潮,民族危机日益加剧;

直接原因:反洋教斗争的兴起

原因

P110【学习聚焦】

义和团的兴起,缘于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突。

义和团运动爆发的原因是什么?

“扶清灭洋”

口号

材料一 “最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

材料二 挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

如何认识“扶清灭洋”?

进步性:具有强烈的反帝爱国倾向。

能够争取爱国官兵,动员民众反帝。

局限性:存在盲目排外行为;容易放松对清政府的警惕。

一.甲午国殇引发民族觉醒

1.戊戌维新运动

清政府态度

控制利用

八国联军

廊坊阻击

天津保卫战

宣战

天津陷落

北京失陷

议和大纲

1898义和拳

(1899年11月28日)著即都饬所属文武各员,查明各种会匪名目,严行禁止,倘敢仍前聚众,藉闹教为名,结党滋事,并著从严惩办,以靖地方。

(1900年6月6日)无论其会不会,但论其匪不匪。……是教民、拳民均为国家赤子,朝廷一视同仁,不分教、会 。

——金家瑞、林树惠 《有关义和团上谕》

义和团运动最大功绩:粉碎了列强瓜分中国的迷梦

1900.12

1900.

5.28

6.10

6月中旬

6.21

8月中旬

1898

7.14

此次义和团民之起,数月之间,京城蔓延已遍,其众不下十数万,自兵民以至王公府第,处处皆是,同声与洋教为仇,势不两立。剿之则即刻祸起肘腋……只可因而用之,徐图挽救。

——清政府致各省督抚电文

(1900年9月7日)上谕:“义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加划除不可。”

——金家瑞、林树惠 《有关义和团上谕》

抚

剿

根据材料说明义和团运动的实际反帝效果

“中国群众……尚含有无限蓬勃生气。”

无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵之四分之一……故瓜分一事,实为下策。

----瓦德西《拳乱笔记》

作用:粉碎列强瓜分中国的企图

上策?

在中国扶植代理人,实行以华治华。如清政府、袁世凯、北洋各军阀等。

二.八国侵华加深民族危机

1900年6月八国联军在大沽口登陆

八国:英、美、俄、日、法、德、意、奥

1.八国联军侵华

帝王的伟大京都一半已被破坏和焚毁,已被蹂躏和糟蹋得不像样子了,简直像一切都死绝了一样。使馆街两旁残存着一垛垛废墟,一堆堆石头、灰烬、垃圾和脏物遍地皆是。中国人的尸体,一个挨一个地杂陈在马路上。到处乱丢着各种各样的东西。

——《八国联军目击记》

八国联军

英国

美国

日本

德国

法国

意大利

奥匈帝国

俄国

1900年6月,八国联军在英国海军中将西摩尔的率领下,在大沽口登陆,从天津向北京进犯,挑起大规模的侵华战争。

八国联军统帅瓦德西率军进入紫禁城

侵略者坐在清宫皇帝的御座上

《辛丑条约》签订图

1901年9月7日清政府与德、俄、英、法等十一个帝国主义国家签订了空前丧权辱国的《辛丑条约》。这就是李鸿章和庆亲王奕劻代表清政府与各国列强签约时的情景。

清政府与各国签订的《辛丑条约》文本

《辛丑条约》签订

1.赔款:本息共计9.8亿两,以关税和盐税抵押,中国财政被列强控制。

2.在北京设使馆界,由各国驻兵保护,成为“国中之国”。

3.京津到山海关一带置于列强武装控制之下。

4.严惩反帝官吏,禁止中国人民成立参加反帝组织。

5.改总理衙门为外务部,位居六部之上。

哪项条款最能体现清政府是侵华的工具?

第四点最能体现

①经济上:巨额赔款加深了中国人民的苦难;

②政治上:在北京设立的使馆区成为列强侵华的大本营;

③总之:中国完全沦为半殖民地半封建社会,清政府变成洋人的朝廷,成为帝国主义侵略中国的工具

《辛丑条约》影响

条约签定后,列强承认慈禧太后执政合法,同意"两宫仍旧临朝"。慈禧挟光绪皇帝自西安启程,1902年1月3日回到北京。

量中华之物力

结与国之欢心。

——慈禧太后

请思考:反映清政府统治者怎样的心态?

以主权换治权

“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地;各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护。”

思考:东南互保出现说明了什么问题?会造成什么样的影响?

表明中央权威的式微与地方势力的扩张。

2、东南互保

东南互保,是清末各地官方实力派

人物首次公然聚众反抗朝廷。此事件虽使河北、山西以外的地区得以免于义和团运动及八国联军战乱的波及,但同时此事也使得清廷威信扫地:东南众大臣抵制的慈禧太后,事后不但不敢处罚他们,甚至还表扬他们“度势量力,不欲轻构外衅,诚老成谋国之道” ,太后與皇室的虚弱乏力表露无遗;而各省亦因八国联军入侵而自觉需有自卫的武力需要,因此清廷治下各省及各实力人物

由此开始军阀化。

【对点精练】

(2011·全国课标卷,31)1900年6月21日,清政府颁布“向各国宣战懿旨”。6月26日,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强驻上海领事商定《东南保护约款》,规定“上海租界归各国公同保护,长江及苏、杭内地均归各督抚保护,两不相扰,以保中外商民人民产业为主”。这表明

A.列强在华势力受到有效遏制

B.清政府中央集权面临危机

C.地方实力派成为列强代理人

D.地方势力与朝廷分庭抗礼

【解析】从题干来看,清政府已经对各国宣战,而作为清政府的地方总督张之洞等人,却与列强商定“两不相扰”。这显然与清朝中央政府对外宣战的态度相悖,表明中央政府的权威正逐渐丧失。A、C两项与史实不符;地方势力与朝廷分庭抗礼,言过其实,D项错误。

B

本课小结:

公车上书

义 和 团 运 动

戊戌维新

东南互保

辛丑条约

挽救民族危亡的斗争

改革道路行不通,只有暴力革命推翻专制统治,才能挽救民族存亡。

这个重任会落在谁的肩上?中国又会迎来怎样的巨变呢?

旧的传统纲常伦理观念根深蒂固

小结

1895

1900

1898

1901

第19课 辛亥革命

甲午一战,变局急转而为“世变之亟”。……比之两次鸦片战争之后的“变局”,这个时候的中国正面临着一种前所未有的危局。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

《中外历史纲要(上)》第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

课程标准:认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

第18课 挽救民族危亡的斗争

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

壹

一、挽救民族危亡的斗争

(二)农民阶级:义和团运动(19C末--1900)

二、八国联军侵华与民族危机的加深(1900--1901)

【时空坐标】

【本课线索】

(一)资产阶级维新派:戊戌维新运动(1895--1898)

1.戊戌维新运动

自甲午以前,吾国民不自知国之危也,不知国危则方且岸然自大,偃然高卧,故于时无所谓保全之说。

——梁启超《论保全中国非赖皇帝不可》

吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败、割台湾、偿二百兆以后始也。

我皇上赫然发愤,排群议,冒疑难,以实行变法自强之策,实自失胶州、旅顺、大连湾、威海卫以后始也。

——梁启超《戊戌政变记》

阅读、对比两则史料,思考在甲午中日战争后,国民的思想发生了怎样的变化?

①背景

变化:救亡图存的民族意识被激发唤醒

政治形势:民族危机加深

一.甲午国殇引发民族觉醒

①背景

民族危机加深

民族资本主义初步发展,

民族资产阶级产生并登上政治舞台。

经济及

阶级基础:

政治形势:

1.戊戌维新运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

中国的民族资本主义发展简图

甲午之后,民族工业初步发展,早期民族资产阶级产生。

①背景

民族危机加深

民族资本主义初步发展,

民族资产阶级产生并登上政治舞台。

维新思想兴起

康有为《新学伪经考》和《孔子改制考》为变法维新提供了理论依据

梁启超《变法通议》宣传维新变法

经济及

阶级基础:

政治形势:

思想基础:

康有为为什么要请出2000多年前的孔子,以孔子之口说出维新变法的要求?

1.戊戌维新运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

阅读P109历史纵横

《新》——历代封建统治者所尊崇的“古文”经典都是西汉末年刘歆为王莽篡汉而伪造。

《孔》——宣传孔子是托古改制、主张变革的先师。

原因:传统思想过于顽固;利于减少变法阻力;

维新派自身实力弱小。

思考:康有为思想的特点是什么?形成这一特点的原因是什么?

“布衣改制,事大骇人,故不如与之先,既不惊人,自可避祸”。 ——康有为

托古改制

宣传西方政治学说同传统儒家思想相结合

康梁维新思想的提出,为变法提供理论支持

法者天下之公器,变者天下之公理。

穷则变,变则通,通则久。

——梁启超

《变法通议》

抨击封建专制制度

宣传变法图存思想

借助生物进化论,倡导社会变革,为维新变法找到自然界的理论依据。

梁启超

严复

①背景

维新思想兴起

②序幕 公车上书

③高潮 百日维新

“士人”首次作为政治力量推行的爱国运动,拉开了维新运动的序幕。

时间:1898年6月11日—9月21日。

标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书。

内容:政治、经济、军事、文化、教育

经济及

阶级基础:

民族资本主义初步发展,

民族资产阶级产生并登上政治舞台。

政治形势:

民族危机加深

思想基础

1.戊戌维新运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

“明定国是”诏书明确宣示:

嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。

——《清德宗实录》卷418光绪二十四年四月乙巳

对比两则史料,你能找出维新派的主张与“百日维新”诏令有哪些不同吗?

学思之窗

臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故,国会者,君与国民共议一国之政法也。……吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不弱。盖千百万之人胜于数人者,自然之数矣。……伏乞上师尧舜三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。 ——《请定立宪开国会折》

维新派:主张学习西方政治制度。

变法诏令:没有彻底动摇封建纲常伦理,仍然无法挣脱“中体西用”的藩篱。

康有为

变法主要内容

工业:

建设铁路、发展农工商、奖励发明

教育方面:

废八股改试策论;设立京师大学堂、各省设立新式学堂。

行政管理:

裁撒冗员和不必要的机构 ;允许官民上书言事;

促进新思想的传播

一定程度上冲击了旧式的官僚体制

推动民族资本主义的发展

④影响

1.戊戌维新运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

启蒙、爱国、进步

影响:

爱国

启蒙

进步

戊戌六君子

练习:维新变法思想在近代中国社会发展进程中起到的最突出作用是:

A.变法思想宣传

B.思想启蒙作用

C.师夷长技以制夷

D.实行君主立宪

B

戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

⑤ 结果:失败

囚禁光绪帝

杀害“戊戌六君子”

废止改革措施

变法的结果

1898年, 慈禧太后发动戊戌政变,囚禁光绪,杀害“戊戌六君子”等,政变后,除了京师大学堂等保留外,其余全部被废除,变法失败。

戊戌六君子被杀

光绪帝被囚禁于瀛台

康、梁二人流亡日本

戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。 ——陈夔龙《梦蕉亭杂记》

⑤ 结果:失败

失败原因?

囚禁光绪帝

杀害“戊戌六君子”

废止改革措施

守旧势力强大;维新派缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织,又把希望寄托于没有实权的皇帝身上

大学士刚毅曾于慈禧面前“伏地痛哭”,指责维新变法,表示“痛心疾首于新政,必尽罢之而后快。”大学士徐桐甚至宣称:“宁可亡国,不可变法。”

——《慈禧扼杀戊戌变法的前后》

康有为……不但没有时时提醒光绪帝注意争取太后的支持,反倒时时鼓励光绪帝学习俄国彼得大帝“乾纲独断”,这就远离了当时的政治现实。更为严重的是,……康有为、谭嗣同等维新派和光绪,从和平变法开始,却逐步走向武装政变之路,铤而走险,最后归于失败也就无可避免了。…… 一项改革措施的出台,从理论上说将会有利于社会进步,但也必然会损害一部分人的利益,这就要求改革者不能没有周全的设计。戊戌维新时期,康有为、光绪对此几乎是全然不顾,因此很多改革措施都遭到强力反对,反对者并非都是上层的顽固分子,也有中下层官员、士子和民众。

——《回顾戊戌 重温历史》

2.义和团运动

一.甲午国殇引发民族觉醒

1.戊戌维新运动

义和团,又称义和拳,兴起于山东。义和团运动又称“庚子事变”,是19世纪末中国发生的一场以“扶清灭洋”为口号,针对西方在华人士包括在华传教士及中国基督徒所进行大规模群众暴力运动。

P110【学习聚焦】

义和团的兴起,缘于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突。

神助拳,义和团,

只因鬼子闹中原。

砍倒电线杆,扒了火车道,

烧了毛子楼,灭了耶稣教。

还我河山还我权,

刀山火海爷敢钻。

哪怕皇上服了外,

不杀洋人誓不完。

2.义和团运动

根本原因:甲午战争后,列强掀起瓜分中国狂潮,民族危机日益加剧;

直接原因:反洋教斗争的兴起

原因

P110【学习聚焦】

义和团的兴起,缘于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突。

义和团运动爆发的原因是什么?

“扶清灭洋”

口号

材料一 “最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

材料二 挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

如何认识“扶清灭洋”?

进步性:具有强烈的反帝爱国倾向。

能够争取爱国官兵,动员民众反帝。

局限性:存在盲目排外行为;容易放松对清政府的警惕。

一.甲午国殇引发民族觉醒

1.戊戌维新运动

清政府态度

控制利用

八国联军

廊坊阻击

天津保卫战

宣战

天津陷落

北京失陷

议和大纲

1898义和拳

(1899年11月28日)著即都饬所属文武各员,查明各种会匪名目,严行禁止,倘敢仍前聚众,藉闹教为名,结党滋事,并著从严惩办,以靖地方。

(1900年6月6日)无论其会不会,但论其匪不匪。……是教民、拳民均为国家赤子,朝廷一视同仁,不分教、会 。

——金家瑞、林树惠 《有关义和团上谕》

义和团运动最大功绩:粉碎了列强瓜分中国的迷梦

1900.12

1900.

5.28

6.10

6月中旬

6.21

8月中旬

1898

7.14

此次义和团民之起,数月之间,京城蔓延已遍,其众不下十数万,自兵民以至王公府第,处处皆是,同声与洋教为仇,势不两立。剿之则即刻祸起肘腋……只可因而用之,徐图挽救。

——清政府致各省督抚电文

(1900年9月7日)上谕:“义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加划除不可。”

——金家瑞、林树惠 《有关义和团上谕》

抚

剿

根据材料说明义和团运动的实际反帝效果

“中国群众……尚含有无限蓬勃生气。”

无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵之四分之一……故瓜分一事,实为下策。

----瓦德西《拳乱笔记》

作用:粉碎列强瓜分中国的企图

上策?

在中国扶植代理人,实行以华治华。如清政府、袁世凯、北洋各军阀等。

二.八国侵华加深民族危机

1900年6月八国联军在大沽口登陆

八国:英、美、俄、日、法、德、意、奥

1.八国联军侵华

帝王的伟大京都一半已被破坏和焚毁,已被蹂躏和糟蹋得不像样子了,简直像一切都死绝了一样。使馆街两旁残存着一垛垛废墟,一堆堆石头、灰烬、垃圾和脏物遍地皆是。中国人的尸体,一个挨一个地杂陈在马路上。到处乱丢着各种各样的东西。

——《八国联军目击记》

八国联军

英国

美国

日本

德国

法国

意大利

奥匈帝国

俄国

1900年6月,八国联军在英国海军中将西摩尔的率领下,在大沽口登陆,从天津向北京进犯,挑起大规模的侵华战争。

八国联军统帅瓦德西率军进入紫禁城

侵略者坐在清宫皇帝的御座上

《辛丑条约》签订图

1901年9月7日清政府与德、俄、英、法等十一个帝国主义国家签订了空前丧权辱国的《辛丑条约》。这就是李鸿章和庆亲王奕劻代表清政府与各国列强签约时的情景。

清政府与各国签订的《辛丑条约》文本

《辛丑条约》签订

1.赔款:本息共计9.8亿两,以关税和盐税抵押,中国财政被列强控制。

2.在北京设使馆界,由各国驻兵保护,成为“国中之国”。

3.京津到山海关一带置于列强武装控制之下。

4.严惩反帝官吏,禁止中国人民成立参加反帝组织。

5.改总理衙门为外务部,位居六部之上。

哪项条款最能体现清政府是侵华的工具?

第四点最能体现

①经济上:巨额赔款加深了中国人民的苦难;

②政治上:在北京设立的使馆区成为列强侵华的大本营;

③总之:中国完全沦为半殖民地半封建社会,清政府变成洋人的朝廷,成为帝国主义侵略中国的工具

《辛丑条约》影响

条约签定后,列强承认慈禧太后执政合法,同意"两宫仍旧临朝"。慈禧挟光绪皇帝自西安启程,1902年1月3日回到北京。

量中华之物力

结与国之欢心。

——慈禧太后

请思考:反映清政府统治者怎样的心态?

以主权换治权

“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地;各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护。”

思考:东南互保出现说明了什么问题?会造成什么样的影响?

表明中央权威的式微与地方势力的扩张。

2、东南互保

东南互保,是清末各地官方实力派

人物首次公然聚众反抗朝廷。此事件虽使河北、山西以外的地区得以免于义和团运动及八国联军战乱的波及,但同时此事也使得清廷威信扫地:东南众大臣抵制的慈禧太后,事后不但不敢处罚他们,甚至还表扬他们“度势量力,不欲轻构外衅,诚老成谋国之道” ,太后與皇室的虚弱乏力表露无遗;而各省亦因八国联军入侵而自觉需有自卫的武力需要,因此清廷治下各省及各实力人物

由此开始军阀化。

【对点精练】

(2011·全国课标卷,31)1900年6月21日,清政府颁布“向各国宣战懿旨”。6月26日,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强驻上海领事商定《东南保护约款》,规定“上海租界归各国公同保护,长江及苏、杭内地均归各督抚保护,两不相扰,以保中外商民人民产业为主”。这表明

A.列强在华势力受到有效遏制

B.清政府中央集权面临危机

C.地方实力派成为列强代理人

D.地方势力与朝廷分庭抗礼

【解析】从题干来看,清政府已经对各国宣战,而作为清政府的地方总督张之洞等人,却与列强商定“两不相扰”。这显然与清朝中央政府对外宣战的态度相悖,表明中央政府的权威正逐渐丧失。A、C两项与史实不符;地方势力与朝廷分庭抗礼,言过其实,D项错误。

B

本课小结:

公车上书

义 和 团 运 动

戊戌维新

东南互保

辛丑条约

挽救民族危亡的斗争

改革道路行不通,只有暴力革命推翻专制统治,才能挽救民族存亡。

这个重任会落在谁的肩上?中国又会迎来怎样的巨变呢?

旧的传统纲常伦理观念根深蒂固

小结

1895

1900

1898

1901

第19课 辛亥革命

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体