部编版八年级语文下册 17 壶口瀑布(精品课件)(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文下册 17 壶口瀑布(精品课件)(共55张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-20 15:39:21 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

在七年级时,我们曾经学过《黄河颂》,请同学们回忆,诗中为我们描绘了黄河怎样的个性和形象呢?

黄河的个性与精神仅止于《黄河颂》所写的这几个方面吗?今天,我们就跟随著名作家梁衡来领略这“天下黄河一壶收”的壶口瀑布的风采。

第一课时

第二课时

八年级语文下册

第一课时

第二课时

17 壶口瀑布

1.掌握生字词,感受课文独特的写景角度,把握所写景物的特点,理解作者的所感所思。(重点)

2.仔细品位课文独具特色的语言,体会课文的风格特点。(难点)

3.感受壶口瀑布的美,体会文章歌颂的民族精神,激发热爱祖国、热爱大自然的情感。(素养)

第一课时

学习目标

作者介绍

梁衡,作家。1946年出生。山西霍州人。1968年毕业于中国人民大学。曾获青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖等奖项。出版散文集《只求新去处》《人杰鬼雄》《名山大川感思录》等,散文名篇有《晋祠》《觅渡,觅渡,渡何处》和《夏感》等。

知识备查

背景资料

梁衡在《我写<壶口瀑布>》中说:“《壶口瀑布》是我在记者任上写的最后一篇散文。1987年我正在黄河壶口采访,接到北京来的电话,要我立即回京上任,从此结束了我十三年的一线记者生涯……后来当了记者就沿黄河上下采访,河边的人和事,还有黄河因季节不同而出现的万千变化,在我脑子里印象极深。这篇《壶口瀑布》是我心中黄河的缩影,也是我对黄河精神的理解。”

知识备查

游记,顾名思义,指记述游览经历的文章。一般而言,游记包括三个要素:所至(作者的游踪)、所见(作者在游程中目睹的风貌)、所感(作者由所见所闻而引发的所思所想)。

游记是一种比较常见的文学体裁,它的选材内容非常广泛,凡举山川景物、名胜古迹、风土人情、社会生活,无不可以成为游记的题材。

文体知识

游 记

知识备查

游记可以分为很多种。以记录行程为主的是记叙型游记,以抒发感情为主的是抒情型游记,以描绘景物、景观为主的是写景型游记,通过游记来说明一个道理的是说理型游记。

知识备查

游记的分类

壶口瀑布在山西省吉县和陕西省宜川县间黄河之中。黄河两岸束狭如壶口,河水至此,奔腾湍急,气势磅礴,瀑布宽30-50米,落差20米,泻入直径50米的大石潭中,声若奔雷,形成罕见的奇观。

知识备查

壶口瀑布

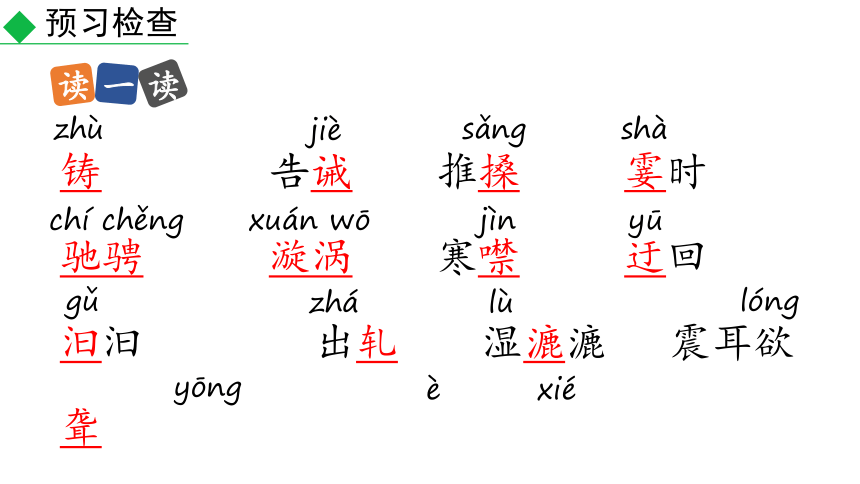

铸 告诫 推搡 霎时

驰骋 漩涡 寒噤 迂回

汩汩 出轧 湿漉漉 震耳欲聋

前呼后拥 怒不可遏 挟而不服

zhù

lù

shà

jìn

jiè

sǎnɡ

xuán wō

chí chěnɡ

ɡǔ

yōnɡ

yū

lónɡ

è

zhá

xié

读一读

预习检查

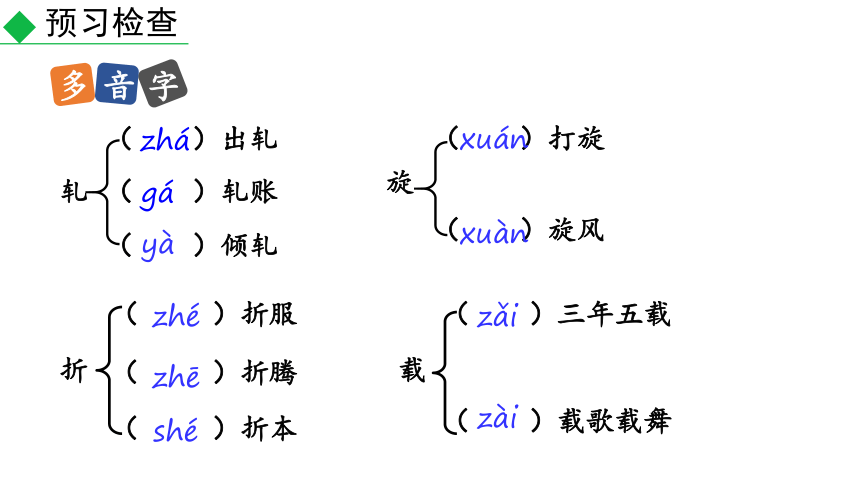

( )载歌载舞

( )三年五载

( )折本

( )折腾

( )折服

( )出轧

( )轧账

( )打旋

轧

旋

( )倾轧

( )旋风

zhá

ɡá

yà

xuán

xuàn

折

zhé

shé

zhē

载

zǎi

zài

多音字

预习检查

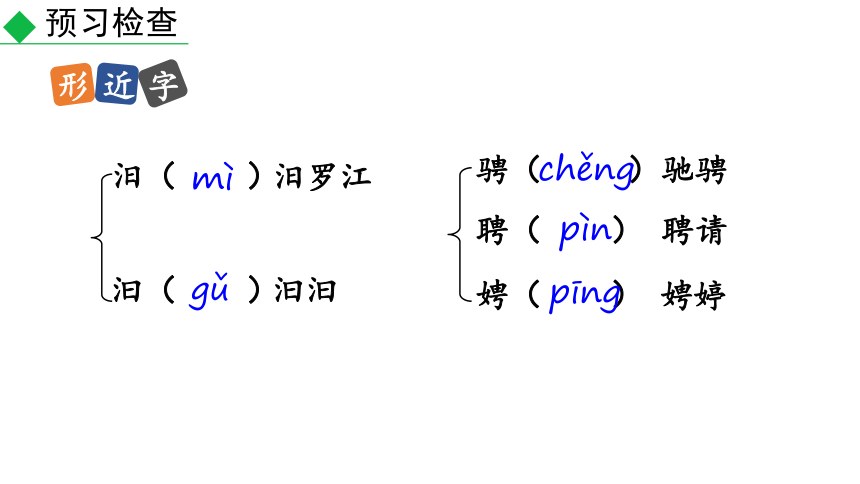

汩( )

汨( )

汨罗江

汩汩

mì

ɡǔ

骋( )

娉( )

娉婷

驰骋

chěnɡ

聘( )

聘请

pìn

pīnɡ

形近字

预习检查

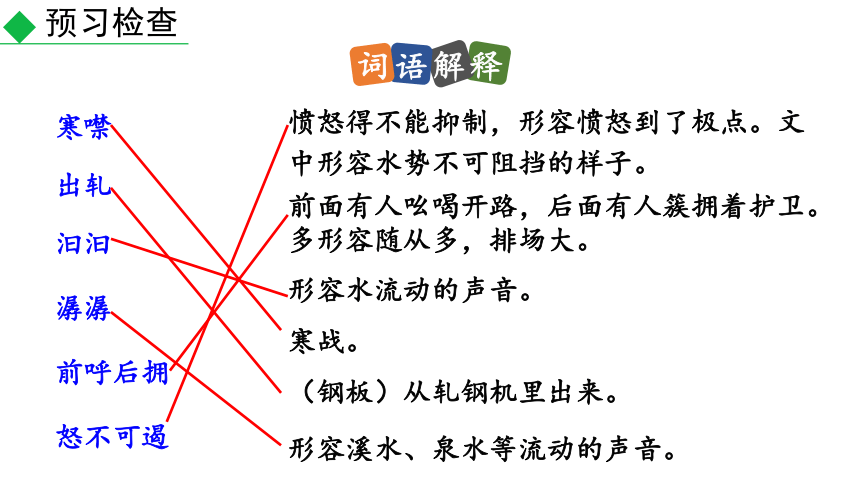

词语解释

寒噤

出轧

汩汩

潺潺

前呼后拥

怒不可遏

形容水流动的声音。

形容溪水、泉水等流动的声音。

前面有人吆喝开路,后面有人簇拥着护卫。多形容随从多,排场大。

愤怒得不能抑制,形容愤怒到了极点。文中形容水势不可阻挡的样子。

寒战。

(钢板)从轧钢机里出来。

预习检查

季节 声形 态势 特点

雨季

枯水季

扑面而来

涛声如雷、雾气弥漫、浪沫横溢、水浸沟岸、雾罩乱石、震耳欲聋

不太像瀑布,而像“一锅正沸着的水”,水势浩大,涛声如雷,令人害怕

排排黄浪、堆堆白雪、一川黄浪、汩汩如泉、潺潺成溪、哀哀打旋、如丝如缕

深不可测、千军万马、轰然而下、夺路而走、乘隙而进、折返迂回、钻石觅缝

景观丰富多样,有的雄浑壮阔,有的陡峭奇绝,有的多姿多彩。

勾画出描写不同季节的壶口瀑布的四字短语,填写表格,并概括其特点。

整体感知

作者从声形、态势等方面描写了雨季和枯水季的壶口瀑布,表现其不同的特点。写了壶口瀑布的水之后,作者为什么又写“脚下的石”?

壶口瀑布是水和石共同造就的,文章以写水为主,但不宜对石不置一词。

写被河水侵蚀的石头,能够展现河水的真正力量,这样就改变了前文描写河水在石壁的阻遏挤压下“各自流淌”所有可能带来的片面印象,也为后面写黄河“博大宽厚,柔中有刚”的个性奠定基础。

从观景角度来看,作者定点换景,游目四顾,最后把视线收归脚下,转换非常自然。

作者所感慨的小小壶口却“一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情”的奇景,正是产生于石头对水的约束,因而接下来描写“脚下的石”也是很自然的。

文章主体部分写了壶口瀑布,我们再来看,开头、结尾写了什么?分别有什么作用?

开篇交代壶口瀑布的位置和自己去过两次,引起下文。

结尾表达作者对壶口瀑布表现出来的黄河伟大的性格的赞美之情,总结全文,升华主题。

精读品析

回顾游记要素

理清作者“所至”

感受作者“所见”

体会作者“所感”

本文是一篇写景抒情的游记。结合以前学习游记的经验,大家回忆一下,我们是怎样学习这类文章的?

所至

所见

所感

(1)“所至”是作者的游踪。

(2)“所见”是作者在游程中目睹的风貌,包括山水景物、名胜古迹、风土人情、历史掌故、现实生活等。

(3)“所感”是作者由所见所闻而引发的所思所想。

游记三要素:

“所至”是游记的线索,也是写景抒情的基础;“所见”是游记的主体,也是作者着力描写的对象;“所感”是游记的灵魂,也是游记的生命力所在。

各要素之间的关系:

立足点:沟底河心的一块大石头上

观察角度:俯视龙槽——仰观河面——视线随河水由上而下——平视龙槽两边——俯视脚下

2

3

4

5

6

走到河心,

河心有沟

向上游看去

河水跌下去,

沟底

沿着龙槽的边沿轰然而下

细观脚下

的石

请同学们朗读第3—5段,圈出表示观察顺序的词句,把握作者的立足点和观察角度。

1

下到沟底

立足点不变,从不同角度描绘不同方位景物的写作方法,即定点换景法。

勾画出描写壶口瀑布的语句,赏析作者从不同观察角度描绘的景物的独特特征。

我一直走到河心,原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。

示例:

赏析:

作者俯视“河中有河”的龙槽,介绍壶口瀑布的形状,交代“壶口”得名的原因,表现了景物之“奇”。

我依在一块大石头上向上游看去,这龙槽顶着宽宽的河面,正好形成一个“丁”字。河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

瀑布之“雄”

黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。

景物之“险”

于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画。

多姿多彩

这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地切下去,切出一道深沟。

力量美

作者在文中的感受大致包括三个类型:一是观景时的直接体验,二是由景物引发的感想,三是基于景物进行的带有较多理性色彩的思考。

温馨提示

面对不同季节的壶口瀑布,作者产生了怎样的感受?勾画文中表达作者感受的语句,根据提示将其归类,并说说自己的理解。

雨季时“只有一个可怕的警觉:仿佛突然就要出现一个洪峰将我们吞没”

观景时的直接体验

枯水期时“不觉打了一个寒噤”

水势之大

“可怕”

瀑布之“险”

“震撼”

“眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情。”

由景物引发的感想

水的多样与人的多情

“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。”

基于景物进行的理性思考

脚下的巨石

拟人

黄河个性

诠释

在学习游记散文时,要注意三要素的哪些特点?

所至:不一定都是实录游程,也不一定都有明显的“移步换景”,可以像本文这样定点换景。

所见:要写最能触动自己的景物,选择表现景物之美最集中、最典型的“点”描写。

所感:由景物自然而然地触发出来,与景物融为一体;写出自己对景物的独具个性的体验与感想。

本文紧扣游记的三要素——所至、所见、所感,采用定点换景法,以自己的游踪为线索,描绘了雨季和枯水季的壶口瀑布各具特色的景观,层次清晰、鲜明逼真地展示了壶口瀑布的立体美,表达出充满智慧的感悟与思考。

第2课时

品析语言

朗读第3、4段,找出自己最喜欢的写景语句,读一读,从句式特点、修辞手法、词语运用(四字短语、动词、叠词、重复用词)等角度品析这些精彩的语句,体会壶口瀑布的磅礴气势和伟大精神,并做好批注。

示例:河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

赏析:“挤、撞、推、搡、呼、拥”等动词准确地表现出水的种种动态。“挤着”“撞着”突出波浪数量之多、密度之大,“推推搡搡”是横向的动态,“前呼后拥”是纵向的动态,这样就把“撞”的情态写得非常细致生动,突出壶口瀑布波涛汹涌、奔腾激越的气势。(动词)

河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

赏析①:用短促急骤的句式,表现河水奔腾汹涌之势,突出画面的动态美。(句式特点)

赏析②:“推推搡搡”“排排黄浪”“堆堆白雪”中叠词的运用,增强了语言的韵律感,读起来朗朗上口,富有音乐美。(叠词)

尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……

赏析①:大量地运用四字短语,如“一川黄浪”“夺路而走”“乘隙而进”“折返迂回”“钻石觅缝”“汩汩如泉”“潺潺成溪”“哀哀打旋”“如丝如缕”,将泉、溪、漩涡的形态描绘得精练生动,简洁整齐,余味无穷,显得典雅而有韵味。(四字短语)

赏析②:“夺路而走”“乘隙而进”“折返迂回”运用拟人的修辞手法,将水的流淌赋予人的动作,使其一下子就有了不同的情感,甚至成为人遭遇困难、障碍时选择心态的象征——有的果断放弃,有的伺机而动,有的灰心退却。(修辞手法)

只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。

赏析:“跌”“碎”二字反复出现,不仅强化了瀑布流水的力量,也形成了独特的音节效果。(重复用词)

在第4段中,作者由壶口瀑布联想到人。齐读文段中作者的沉思,理解人的“喜、怒、哀、怨、愁”在文中具体指什么内容以及作者借此表达的情感。

怨

体味哲思

喜

怒

哀

愁

喜:还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……

怒:于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平

的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。不,简直如

一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

哀:或被夹在石间,哀哀打旋。

怨:于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的。

愁:或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪。

作者情感:作者由水的各种形态,联想到人生百态。壶口集纳了水的所有形态,表现了黄河宽广博大的胸怀,表达了作者对黄河博大胸襟的赞美之情。

齐诵文章最后一段,思考:作者由黄河伟大的性格联想到了人,其中蕴含着什么哲理?抓住关键句进行理解。

黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。

正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性。

关键句

哲理

一个人历经磨难,坚强不屈,百折不挠,勇往直前,方显英雄个性。

作者借赞美黄河的伟大性格想表达什么情感?

作者借对黄河伟大性格的赞美,表达了对中华民族面对磨难时的坚强不屈、勇于抗争、百折不挠、勇往直前精神的歌颂。

概括主题

作者叙写了自己两次观看壶口瀑布的所见所感,生动细致地描绘了壶口瀑布磅礴、壮丽的气势,赞扬了黄河博大宽厚、柔中有刚,挟而不服、压而不弯,不平则呼、遇强则抗,死地必生、勇往直前的精神。作者赞美黄河精神,正是赞美中华民族百折不挠、自强不息的精神。

课堂小结

学后感悟

感悟一:壶口瀑布那雄壮、浑厚、博大的气势,给人一种鼓舞,一种力量,让我们学会以一种积极向上、坚强不屈的精神面对艰难险阻。

感悟二:壶口瀑布的个性也是人的个性,是中华民族无坚不摧、勇往直前的民族精神的体现。让我们永远保持和发扬这种民族精神。

课堂小结

多种修辞并用,写景细腻。

全文写景细腻,主要借助了比喻、拟人和排比等修辞手法,抓住特征写出了瀑布的声响、形状、态势及伟力,给人以身临其境的感受,如“河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。”这句运用比喻、拟人、夸张的修辞手法,写出了瀑布的声响、形状、态势、力量,将枯水季仍然气势磅礴、汹涌无比的瀑布的特点展现了出来,令人仿佛身临其境,回味无穷。

写作特色

借景抒情,情景交融。

写景不是孤立的写景,而是在写景中抒情言志。一是将赞美之情巧妙地融合在具体的景物描写之中,课文在描写壶口瀑布时,寄寓了惊叹之情。二是在写景时加以联想,由小小的壶口瀑布透视黄河博大宽厚的雄壮之美,再由黄河的性格联想到百折不挠、自强不息、坚韧刚强的民族精神。

写作特色

壶口瀑布

地点:

晋陕边境

雨季

隐隐如雷

浪沫横溢

枯水季

钢板出轧

如丝如缕

石:窟窟窍窍

自强不息

不屈不挠

的民族精神

板书设计

1.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.驰骋 推推搡搡 震耳欲聋 奋力抗争

B.告诫 如丝如楼 挟而不服 汩汩如泉

C.雾霭 怒不可遏 深不可测 搏大宽厚

D.翻身 钢板出轧 浪沫横谥 前呼后拥

【解析】B项,楼—缕;C项,搏—博; D项,谥—溢。

A

课堂检测

2.下列句子中标点符号使用无误的一项是( )

A.据“元和郡县图志”中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。

B.它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉。或淌过石板,潺潺成溪。或被夹在石间,哀哀打旋。

C.我依在一块大石头上向上游看去,这龙槽顶着宽宽的河面,正好形成一个“丁”字。

D.它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更闹、更挤、更急。

【解析】A项,作品名单独出现加书名号。“元和郡县图志”改为《元和郡县图志》。B项,并列分句间停顿用分号。“或钻石觅缝,汩汩如泉。或淌过石板,潺潺成溪。或被夹在石间,哀哀打旋”中两个句号改为分号。D项,顿号太急促,改为逗号,强调“闹”“挤”

“急”三个特点。

C

课堂检测

3.关于下列句子的表达方式,正确的一项是( )

(1)原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。

(2)黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。

(3)不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

(4)黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。

A.说明 描写 记叙 议论 B.记叙 抒情 记叙 议论

C.记叙 抒情 抒情 描写 D.说明 描写 抒情 议论

D

课堂检测

4.下面文段中,第①③两句各有一处语病,请提出修改意见。

①12月15日,受大风降温天气的影响,黄河壶口段开始大面积流凌的现象。②壶口瀑布两岸的岩石和护栏上也开始凝结一排排美丽壮观的冰挂,晶莹剔透,造型各异,与瀑布中飞舞的彩虹交相辉映,为冬日的壶口瀑布平添了几分秀色。

③许多游客听着瀑布欢呼呐喊,轰鸣声与欢笑声此起彼伏。

(1)第①句修改意见: __________________

_____________________________________。

(2)第③句修改意见: _____________________

______________________________________。

搭配不当。“开始”改为

成分残缺。应在“瀑布”

课堂检测

“出现”,或把“的现象”去掉

后加“的声音”

读三峡(节选) 王充闾

“船窗低亚小栏干,竟日青山画里看。”我满怀着四十余年的渴慕,放舟江上,畅游三峡,饱览着山川胜景。

三峡,这部上接苍冥、下临江底,近四百里长的硕大无朋的典籍,是异常古老的。早在语言文字出现之前,不,应该说早在浑沌初开、乾坤始奠之际,它就已经摊开在这里了。它的每一叠岩页,都是历史老人留下的回音壁、记事珠和备忘录。里面镂刻着岁月的屐痕,律动着乾坤的吐纳,展现着大自然的启示;里面映照着尧时日、秦时月、汉时云,浸透了造化的情思与眼泪。

拓展探究

拓展延伸

我们不能设想在自己有限的一生中,读尽它的无限内涵,但总可以观嬗变于烟波浩渺之外,启哲思于残编断简之中。作为现实与有限的存在物,人们徜徉其间,一种对山川形胜的原始恋情,与源远流长的历史激动,会不期然而然地被呼唤出来。

在这锦山秀水之间,早在五千年前就曾闪烁着大溪文化的异彩。两千年前,扁舟一叶从那条唤作香溪的水河里,载着一位绝代佳姝,“昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高”,不独闾里之荣,也是邦家之光。两汉之交,公孙述枭踞白帝城,跃马称帝。过了三周甲子,这里又成了吴蜀争雄的战场,年轻的陆逊创了“火烧连营七百里”的赫赫战功。刘先主永安宫一病不起,将他的嗣子、未竟事业连同未来的千般险阻,一股脑托付

拓展探究

给他的军师。诸葛公神机妙算,在鱼腹浦摆下了“八阵图”

……

今日舟行访古,不仅史迹久湮而江山亦不可复识矣。就诗而言,巫山十二峰可以说是一部不靠语言文字,而由境界氛围酿成的朦胧诗卷。两岸诸峰时隐时现,忽近忽远,笼罩在云气氤氲、雨意迷离的万古空朦之中,透出一种“悠然心会,妙处难与君说”的朦胧意态。比之于绘画,巫山十二峰,无疑是整个三峡风景线上,一条最为雄奇秀美的山水画廊。在这里钩皴点染、浓淡干湿、阴阳向背、疏密虚实等各种表现手法兼备毕具。那群峰竞秀、断岸千尺的高峡奇观,宛如刀峰峻劲、层次分明的版画。而云封雾障中的似有若无,令人神凝意远的万叠青峦,则与水墨画同其韵致……

拓展探究

在七年级时,我们曾经学过《黄河颂》,请同学们回忆,诗中为我们描绘了黄河怎样的个性和形象呢?

黄河的个性与精神仅止于《黄河颂》所写的这几个方面吗?今天,我们就跟随著名作家梁衡来领略这“天下黄河一壶收”的壶口瀑布的风采。

第一课时

第二课时

八年级语文下册

第一课时

第二课时

17 壶口瀑布

1.掌握生字词,感受课文独特的写景角度,把握所写景物的特点,理解作者的所感所思。(重点)

2.仔细品位课文独具特色的语言,体会课文的风格特点。(难点)

3.感受壶口瀑布的美,体会文章歌颂的民族精神,激发热爱祖国、热爱大自然的情感。(素养)

第一课时

学习目标

作者介绍

梁衡,作家。1946年出生。山西霍州人。1968年毕业于中国人民大学。曾获青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖等奖项。出版散文集《只求新去处》《人杰鬼雄》《名山大川感思录》等,散文名篇有《晋祠》《觅渡,觅渡,渡何处》和《夏感》等。

知识备查

背景资料

梁衡在《我写<壶口瀑布>》中说:“《壶口瀑布》是我在记者任上写的最后一篇散文。1987年我正在黄河壶口采访,接到北京来的电话,要我立即回京上任,从此结束了我十三年的一线记者生涯……后来当了记者就沿黄河上下采访,河边的人和事,还有黄河因季节不同而出现的万千变化,在我脑子里印象极深。这篇《壶口瀑布》是我心中黄河的缩影,也是我对黄河精神的理解。”

知识备查

游记,顾名思义,指记述游览经历的文章。一般而言,游记包括三个要素:所至(作者的游踪)、所见(作者在游程中目睹的风貌)、所感(作者由所见所闻而引发的所思所想)。

游记是一种比较常见的文学体裁,它的选材内容非常广泛,凡举山川景物、名胜古迹、风土人情、社会生活,无不可以成为游记的题材。

文体知识

游 记

知识备查

游记可以分为很多种。以记录行程为主的是记叙型游记,以抒发感情为主的是抒情型游记,以描绘景物、景观为主的是写景型游记,通过游记来说明一个道理的是说理型游记。

知识备查

游记的分类

壶口瀑布在山西省吉县和陕西省宜川县间黄河之中。黄河两岸束狭如壶口,河水至此,奔腾湍急,气势磅礴,瀑布宽30-50米,落差20米,泻入直径50米的大石潭中,声若奔雷,形成罕见的奇观。

知识备查

壶口瀑布

铸 告诫 推搡 霎时

驰骋 漩涡 寒噤 迂回

汩汩 出轧 湿漉漉 震耳欲聋

前呼后拥 怒不可遏 挟而不服

zhù

lù

shà

jìn

jiè

sǎnɡ

xuán wō

chí chěnɡ

ɡǔ

yōnɡ

yū

lónɡ

è

zhá

xié

读一读

预习检查

( )载歌载舞

( )三年五载

( )折本

( )折腾

( )折服

( )出轧

( )轧账

( )打旋

轧

旋

( )倾轧

( )旋风

zhá

ɡá

yà

xuán

xuàn

折

zhé

shé

zhē

载

zǎi

zài

多音字

预习检查

汩( )

汨( )

汨罗江

汩汩

mì

ɡǔ

骋( )

娉( )

娉婷

驰骋

chěnɡ

聘( )

聘请

pìn

pīnɡ

形近字

预习检查

词语解释

寒噤

出轧

汩汩

潺潺

前呼后拥

怒不可遏

形容水流动的声音。

形容溪水、泉水等流动的声音。

前面有人吆喝开路,后面有人簇拥着护卫。多形容随从多,排场大。

愤怒得不能抑制,形容愤怒到了极点。文中形容水势不可阻挡的样子。

寒战。

(钢板)从轧钢机里出来。

预习检查

季节 声形 态势 特点

雨季

枯水季

扑面而来

涛声如雷、雾气弥漫、浪沫横溢、水浸沟岸、雾罩乱石、震耳欲聋

不太像瀑布,而像“一锅正沸着的水”,水势浩大,涛声如雷,令人害怕

排排黄浪、堆堆白雪、一川黄浪、汩汩如泉、潺潺成溪、哀哀打旋、如丝如缕

深不可测、千军万马、轰然而下、夺路而走、乘隙而进、折返迂回、钻石觅缝

景观丰富多样,有的雄浑壮阔,有的陡峭奇绝,有的多姿多彩。

勾画出描写不同季节的壶口瀑布的四字短语,填写表格,并概括其特点。

整体感知

作者从声形、态势等方面描写了雨季和枯水季的壶口瀑布,表现其不同的特点。写了壶口瀑布的水之后,作者为什么又写“脚下的石”?

壶口瀑布是水和石共同造就的,文章以写水为主,但不宜对石不置一词。

写被河水侵蚀的石头,能够展现河水的真正力量,这样就改变了前文描写河水在石壁的阻遏挤压下“各自流淌”所有可能带来的片面印象,也为后面写黄河“博大宽厚,柔中有刚”的个性奠定基础。

从观景角度来看,作者定点换景,游目四顾,最后把视线收归脚下,转换非常自然。

作者所感慨的小小壶口却“一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情”的奇景,正是产生于石头对水的约束,因而接下来描写“脚下的石”也是很自然的。

文章主体部分写了壶口瀑布,我们再来看,开头、结尾写了什么?分别有什么作用?

开篇交代壶口瀑布的位置和自己去过两次,引起下文。

结尾表达作者对壶口瀑布表现出来的黄河伟大的性格的赞美之情,总结全文,升华主题。

精读品析

回顾游记要素

理清作者“所至”

感受作者“所见”

体会作者“所感”

本文是一篇写景抒情的游记。结合以前学习游记的经验,大家回忆一下,我们是怎样学习这类文章的?

所至

所见

所感

(1)“所至”是作者的游踪。

(2)“所见”是作者在游程中目睹的风貌,包括山水景物、名胜古迹、风土人情、历史掌故、现实生活等。

(3)“所感”是作者由所见所闻而引发的所思所想。

游记三要素:

“所至”是游记的线索,也是写景抒情的基础;“所见”是游记的主体,也是作者着力描写的对象;“所感”是游记的灵魂,也是游记的生命力所在。

各要素之间的关系:

立足点:沟底河心的一块大石头上

观察角度:俯视龙槽——仰观河面——视线随河水由上而下——平视龙槽两边——俯视脚下

2

3

4

5

6

走到河心,

河心有沟

向上游看去

河水跌下去,

沟底

沿着龙槽的边沿轰然而下

细观脚下

的石

请同学们朗读第3—5段,圈出表示观察顺序的词句,把握作者的立足点和观察角度。

1

下到沟底

立足点不变,从不同角度描绘不同方位景物的写作方法,即定点换景法。

勾画出描写壶口瀑布的语句,赏析作者从不同观察角度描绘的景物的独特特征。

我一直走到河心,原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。

示例:

赏析:

作者俯视“河中有河”的龙槽,介绍壶口瀑布的形状,交代“壶口”得名的原因,表现了景物之“奇”。

我依在一块大石头上向上游看去,这龙槽顶着宽宽的河面,正好形成一个“丁”字。河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

瀑布之“雄”

黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。

景物之“险”

于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画。

多姿多彩

这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地切下去,切出一道深沟。

力量美

作者在文中的感受大致包括三个类型:一是观景时的直接体验,二是由景物引发的感想,三是基于景物进行的带有较多理性色彩的思考。

温馨提示

面对不同季节的壶口瀑布,作者产生了怎样的感受?勾画文中表达作者感受的语句,根据提示将其归类,并说说自己的理解。

雨季时“只有一个可怕的警觉:仿佛突然就要出现一个洪峰将我们吞没”

观景时的直接体验

枯水期时“不觉打了一个寒噤”

水势之大

“可怕”

瀑布之“险”

“震撼”

“眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情。”

由景物引发的感想

水的多样与人的多情

“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。”

基于景物进行的理性思考

脚下的巨石

拟人

黄河个性

诠释

在学习游记散文时,要注意三要素的哪些特点?

所至:不一定都是实录游程,也不一定都有明显的“移步换景”,可以像本文这样定点换景。

所见:要写最能触动自己的景物,选择表现景物之美最集中、最典型的“点”描写。

所感:由景物自然而然地触发出来,与景物融为一体;写出自己对景物的独具个性的体验与感想。

本文紧扣游记的三要素——所至、所见、所感,采用定点换景法,以自己的游踪为线索,描绘了雨季和枯水季的壶口瀑布各具特色的景观,层次清晰、鲜明逼真地展示了壶口瀑布的立体美,表达出充满智慧的感悟与思考。

第2课时

品析语言

朗读第3、4段,找出自己最喜欢的写景语句,读一读,从句式特点、修辞手法、词语运用(四字短语、动词、叠词、重复用词)等角度品析这些精彩的语句,体会壶口瀑布的磅礴气势和伟大精神,并做好批注。

示例:河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

赏析:“挤、撞、推、搡、呼、拥”等动词准确地表现出水的种种动态。“挤着”“撞着”突出波浪数量之多、密度之大,“推推搡搡”是横向的动态,“前呼后拥”是纵向的动态,这样就把“撞”的情态写得非常细致生动,突出壶口瀑布波涛汹涌、奔腾激越的气势。(动词)

河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

赏析①:用短促急骤的句式,表现河水奔腾汹涌之势,突出画面的动态美。(句式特点)

赏析②:“推推搡搡”“排排黄浪”“堆堆白雪”中叠词的运用,增强了语言的韵律感,读起来朗朗上口,富有音乐美。(叠词)

尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……

赏析①:大量地运用四字短语,如“一川黄浪”“夺路而走”“乘隙而进”“折返迂回”“钻石觅缝”“汩汩如泉”“潺潺成溪”“哀哀打旋”“如丝如缕”,将泉、溪、漩涡的形态描绘得精练生动,简洁整齐,余味无穷,显得典雅而有韵味。(四字短语)

赏析②:“夺路而走”“乘隙而进”“折返迂回”运用拟人的修辞手法,将水的流淌赋予人的动作,使其一下子就有了不同的情感,甚至成为人遭遇困难、障碍时选择心态的象征——有的果断放弃,有的伺机而动,有的灰心退却。(修辞手法)

只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。

赏析:“跌”“碎”二字反复出现,不仅强化了瀑布流水的力量,也形成了独特的音节效果。(重复用词)

在第4段中,作者由壶口瀑布联想到人。齐读文段中作者的沉思,理解人的“喜、怒、哀、怨、愁”在文中具体指什么内容以及作者借此表达的情感。

怨

体味哲思

喜

怒

哀

愁

喜:还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……

怒:于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平

的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。不,简直如

一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

哀:或被夹在石间,哀哀打旋。

怨:于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的。

愁:或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪。

作者情感:作者由水的各种形态,联想到人生百态。壶口集纳了水的所有形态,表现了黄河宽广博大的胸怀,表达了作者对黄河博大胸襟的赞美之情。

齐诵文章最后一段,思考:作者由黄河伟大的性格联想到了人,其中蕴含着什么哲理?抓住关键句进行理解。

黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。

正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性。

关键句

哲理

一个人历经磨难,坚强不屈,百折不挠,勇往直前,方显英雄个性。

作者借赞美黄河的伟大性格想表达什么情感?

作者借对黄河伟大性格的赞美,表达了对中华民族面对磨难时的坚强不屈、勇于抗争、百折不挠、勇往直前精神的歌颂。

概括主题

作者叙写了自己两次观看壶口瀑布的所见所感,生动细致地描绘了壶口瀑布磅礴、壮丽的气势,赞扬了黄河博大宽厚、柔中有刚,挟而不服、压而不弯,不平则呼、遇强则抗,死地必生、勇往直前的精神。作者赞美黄河精神,正是赞美中华民族百折不挠、自强不息的精神。

课堂小结

学后感悟

感悟一:壶口瀑布那雄壮、浑厚、博大的气势,给人一种鼓舞,一种力量,让我们学会以一种积极向上、坚强不屈的精神面对艰难险阻。

感悟二:壶口瀑布的个性也是人的个性,是中华民族无坚不摧、勇往直前的民族精神的体现。让我们永远保持和发扬这种民族精神。

课堂小结

多种修辞并用,写景细腻。

全文写景细腻,主要借助了比喻、拟人和排比等修辞手法,抓住特征写出了瀑布的声响、形状、态势及伟力,给人以身临其境的感受,如“河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。”这句运用比喻、拟人、夸张的修辞手法,写出了瀑布的声响、形状、态势、力量,将枯水季仍然气势磅礴、汹涌无比的瀑布的特点展现了出来,令人仿佛身临其境,回味无穷。

写作特色

借景抒情,情景交融。

写景不是孤立的写景,而是在写景中抒情言志。一是将赞美之情巧妙地融合在具体的景物描写之中,课文在描写壶口瀑布时,寄寓了惊叹之情。二是在写景时加以联想,由小小的壶口瀑布透视黄河博大宽厚的雄壮之美,再由黄河的性格联想到百折不挠、自强不息、坚韧刚强的民族精神。

写作特色

壶口瀑布

地点:

晋陕边境

雨季

隐隐如雷

浪沫横溢

枯水季

钢板出轧

如丝如缕

石:窟窟窍窍

自强不息

不屈不挠

的民族精神

板书设计

1.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.驰骋 推推搡搡 震耳欲聋 奋力抗争

B.告诫 如丝如楼 挟而不服 汩汩如泉

C.雾霭 怒不可遏 深不可测 搏大宽厚

D.翻身 钢板出轧 浪沫横谥 前呼后拥

【解析】B项,楼—缕;C项,搏—博; D项,谥—溢。

A

课堂检测

2.下列句子中标点符号使用无误的一项是( )

A.据“元和郡县图志”中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。

B.它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉。或淌过石板,潺潺成溪。或被夹在石间,哀哀打旋。

C.我依在一块大石头上向上游看去,这龙槽顶着宽宽的河面,正好形成一个“丁”字。

D.它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更闹、更挤、更急。

【解析】A项,作品名单独出现加书名号。“元和郡县图志”改为《元和郡县图志》。B项,并列分句间停顿用分号。“或钻石觅缝,汩汩如泉。或淌过石板,潺潺成溪。或被夹在石间,哀哀打旋”中两个句号改为分号。D项,顿号太急促,改为逗号,强调“闹”“挤”

“急”三个特点。

C

课堂检测

3.关于下列句子的表达方式,正确的一项是( )

(1)原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。

(2)黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。

(3)不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

(4)黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。

A.说明 描写 记叙 议论 B.记叙 抒情 记叙 议论

C.记叙 抒情 抒情 描写 D.说明 描写 抒情 议论

D

课堂检测

4.下面文段中,第①③两句各有一处语病,请提出修改意见。

①12月15日,受大风降温天气的影响,黄河壶口段开始大面积流凌的现象。②壶口瀑布两岸的岩石和护栏上也开始凝结一排排美丽壮观的冰挂,晶莹剔透,造型各异,与瀑布中飞舞的彩虹交相辉映,为冬日的壶口瀑布平添了几分秀色。

③许多游客听着瀑布欢呼呐喊,轰鸣声与欢笑声此起彼伏。

(1)第①句修改意见: __________________

_____________________________________。

(2)第③句修改意见: _____________________

______________________________________。

搭配不当。“开始”改为

成分残缺。应在“瀑布”

课堂检测

“出现”,或把“的现象”去掉

后加“的声音”

读三峡(节选) 王充闾

“船窗低亚小栏干,竟日青山画里看。”我满怀着四十余年的渴慕,放舟江上,畅游三峡,饱览着山川胜景。

三峡,这部上接苍冥、下临江底,近四百里长的硕大无朋的典籍,是异常古老的。早在语言文字出现之前,不,应该说早在浑沌初开、乾坤始奠之际,它就已经摊开在这里了。它的每一叠岩页,都是历史老人留下的回音壁、记事珠和备忘录。里面镂刻着岁月的屐痕,律动着乾坤的吐纳,展现着大自然的启示;里面映照着尧时日、秦时月、汉时云,浸透了造化的情思与眼泪。

拓展探究

拓展延伸

我们不能设想在自己有限的一生中,读尽它的无限内涵,但总可以观嬗变于烟波浩渺之外,启哲思于残编断简之中。作为现实与有限的存在物,人们徜徉其间,一种对山川形胜的原始恋情,与源远流长的历史激动,会不期然而然地被呼唤出来。

在这锦山秀水之间,早在五千年前就曾闪烁着大溪文化的异彩。两千年前,扁舟一叶从那条唤作香溪的水河里,载着一位绝代佳姝,“昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高”,不独闾里之荣,也是邦家之光。两汉之交,公孙述枭踞白帝城,跃马称帝。过了三周甲子,这里又成了吴蜀争雄的战场,年轻的陆逊创了“火烧连营七百里”的赫赫战功。刘先主永安宫一病不起,将他的嗣子、未竟事业连同未来的千般险阻,一股脑托付

拓展探究

给他的军师。诸葛公神机妙算,在鱼腹浦摆下了“八阵图”

……

今日舟行访古,不仅史迹久湮而江山亦不可复识矣。就诗而言,巫山十二峰可以说是一部不靠语言文字,而由境界氛围酿成的朦胧诗卷。两岸诸峰时隐时现,忽近忽远,笼罩在云气氤氲、雨意迷离的万古空朦之中,透出一种“悠然心会,妙处难与君说”的朦胧意态。比之于绘画,巫山十二峰,无疑是整个三峡风景线上,一条最为雄奇秀美的山水画廊。在这里钩皴点染、浓淡干湿、阴阳向背、疏密虚实等各种表现手法兼备毕具。那群峰竞秀、断岸千尺的高峡奇观,宛如刀峰峻劲、层次分明的版画。而云封雾障中的似有若无,令人神凝意远的万叠青峦,则与水墨画同其韵致……

拓展探究

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读