苏教版(2017秋)四年级科学下册2.6《月球》教学设计

文档属性

| 名称 | 苏教版(2017秋)四年级科学下册2.6《月球》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 38.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-19 22:33:35 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 地球、月球与太阳

第6课 《月球》

一、目标确定的依据

课标要求:

认识月球的面貌。知道地球、月球、太阳的一些自然现象是有规律的。

教材分析:

本课是苏教版科学四年级下册第二单元《地球、月球与太阳》的第二课。本课教学内容分四个部分。

第一部分,通过阅读了解人类对月球的探索过程,尤其是伽利略用自制的望远镜观察到月球环形山的相关内容。从最初先民用神话故事描述对月球的美好想象,到后来人类用望远镜观察月球,猜测环形山的成因,再到1969年“阿波罗计划”登月,采集月球岩石和土壤,在月球表面进行科学实验,人类对月球的研究大致经历了三个阶段:神话阶段、观测阶段和登陆阶段。

第二部分,通过三个动手活动展现人类对月球的研究。第一个活动是模拟环形山的形成,从不同高度和角度向沙盘里丢大小不同的石子,观察在沙盘里留下的痕迹;第二个活动是在第一个活动基础上,通过观察光线从不同角度照射石子坑而形成的阴影变化来理解人类在地球上观察月球环形山的情景;第三个活动是模拟月相成因,通过模拟活动了解月球能反射阳光,由于相对位置的不同,在地球上看到的月相是不同的。

第三部分,通过阅读了解月球概况以及人类登月探索的意义。这里强调月球是一颗卫星,自身不能发光,只能反射阳光,以及月球上恶劣的环境。

第四部分,具体着眼于月相变化,通过连续观察月亮,了解月相变化的周期规律。

学生分析:

月亮对于学生来说是比较熟悉的,在二年级时学习了《看月亮》使得学生对月相有了初步的概念,但月球还有很多值得学生探索交流的地方,包括月球的形状、月球与地球的关系。大部分学生估计无法确定月相变化的排列顺序,对月球的观察方法和知识有限。在本节课中基于学生对宇宙探索的兴趣,通过图片欣赏、模拟实验、观察记录等方式来培养学生收集和处理信息的能力。

二、学习目标

1.了解人类对月球的探索过程。

2.了解月球概况,知道月球是地球的一颗卫星。

3.知道月相名称,了解月相的变化规律。

三、学习重点

了解人类对月球的探索过程。

四、学习难点

知道月相名称,了解月相的变化规律。

五、教学准备

教师材料:有关月球的视频。

学生分组材料:月球仪、塑料盒、沙、石子、泡沫球、手电筒、排球、月相图。

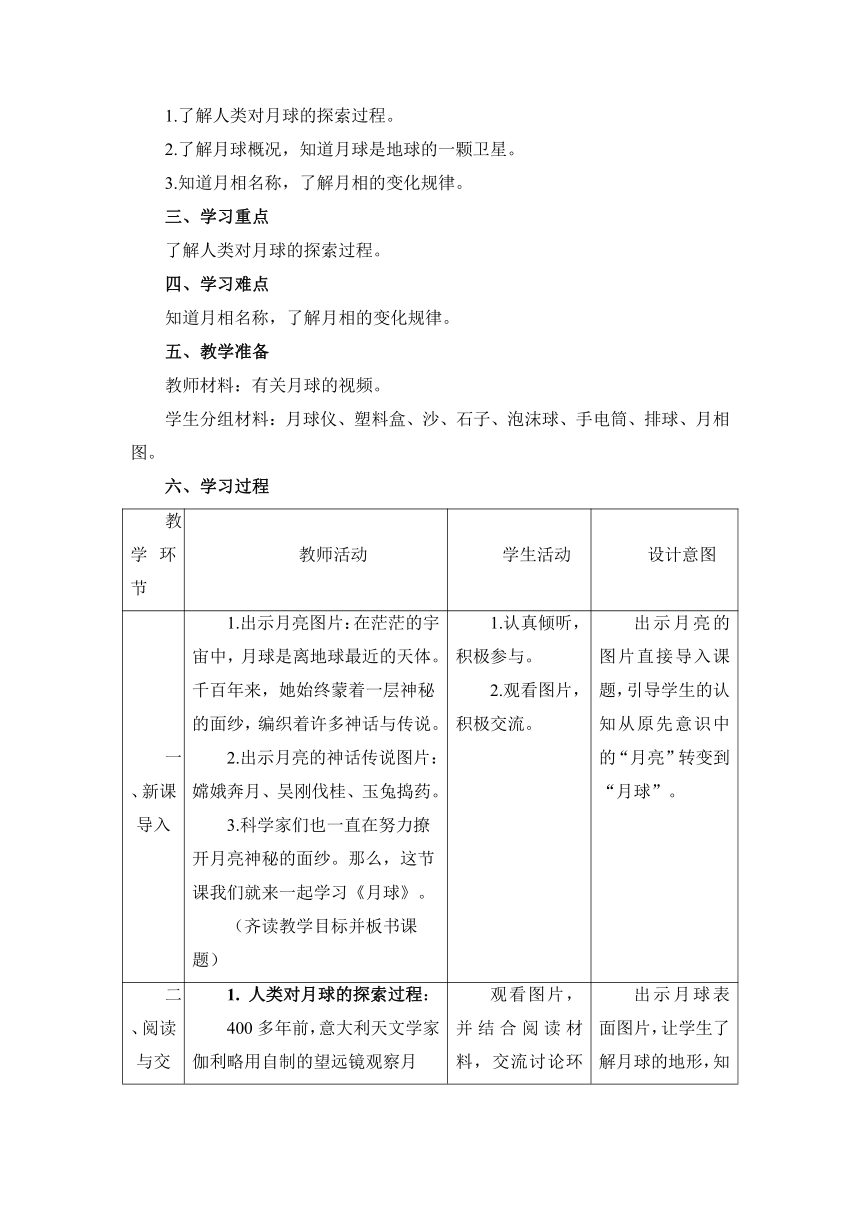

6、学习过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、新课导入 1.出示月亮图片:在茫茫的宇宙中,月球是离地球最近的天体。千百年来,她始终蒙着一层神秘的面纱,编织着许多神话与传说。2.出示月亮的神话传说图片:嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药。3.科学家们也一直在努力撩开月亮神秘的面纱。那么,这节课我们就来一起学习《月球》。(齐读教学目标并板书课题) 1.认真倾听,积极参与。2.观看图片,积极交流。 出示月亮的图片直接导入课题,引导学生的认知从原先意识中的“月亮”转变到“月球”。

二、阅读与交流 1. 人类对月球的探索过程:400多年前,意大利天文学家伽利略用自制的望远镜观察月球,看到了月球表面众多的环形山、高地和“月海”。2.出示月海和环形山的图片并进行讲解:月球的地形主要有两种:月海和环形山。月海是月球上比较低洼的平原。环形山,即月坑,希腊文中是“碗”的意思,是一种环形隆起的低洼地形。3.许多年来,科学家一直认为环形是由火山喷发形成的。20世纪70年代,科学家结合观测证据提出了新的观点:这些环形山大部分是由来自宇宙的流星体撞击形成的。 观看图片,并结合阅读材料,交流讨论环形山的形成原因。 出示月球表面图片,让学生了解月球的地形,知道环形山的形成原因。

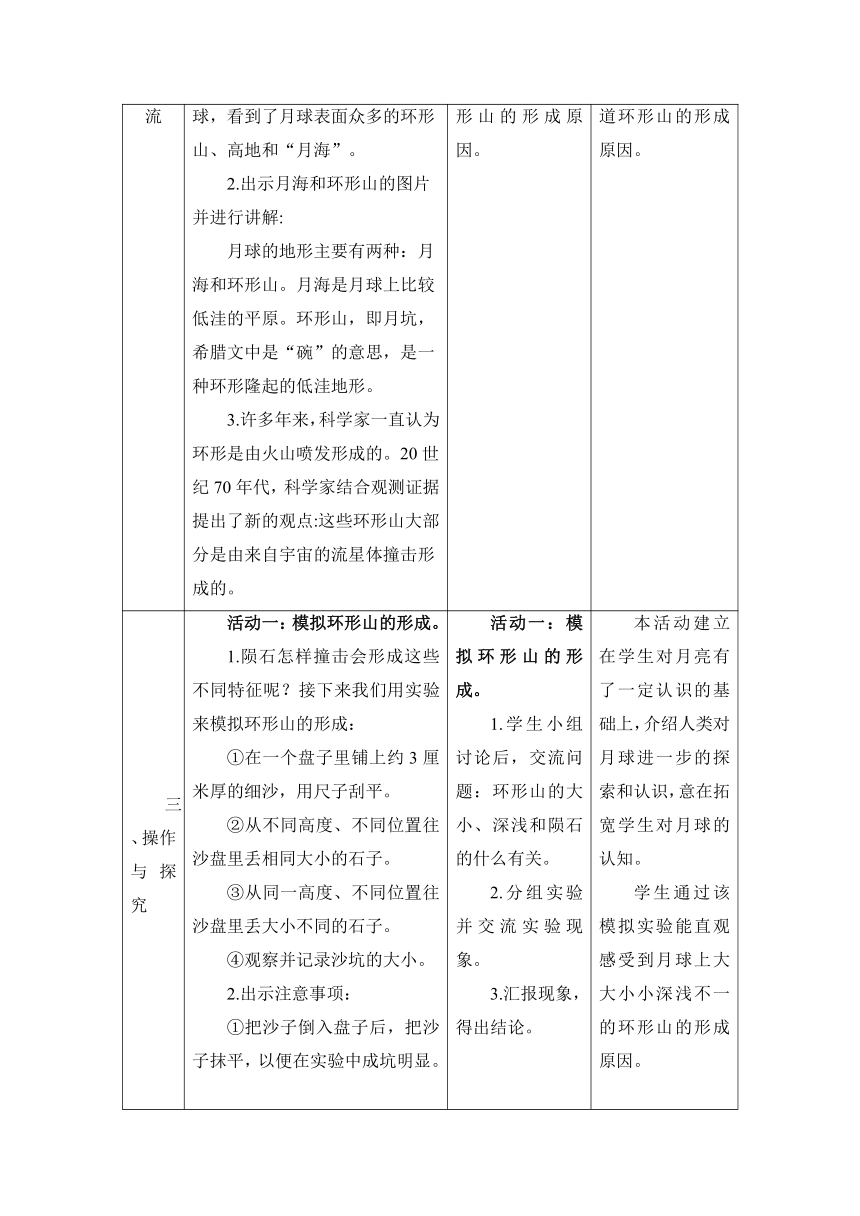

①把沙子倒入盘子后,把沙子抹平,以便在实验中成坑明显。

②石子要自然下落,手松时不要用力。

③取出石子时要小心,注意不要破坏“陨石坑”的形状。

①大小相同的石子越高形成的沙坑越深越大,越低形成的沙坑越浅越小。

①用什么模拟月球和地球?还要模拟什么?

②月球是如何运动的?

③进行模拟月球 “运动”时要注意哪些?2.师:月亮是东升西落的,我们可以看到不同形状的月亮。下面我们来模拟月球的公转,观察“月相”的变化:①拉上窗帘,关上顶灯,打开台灯并放在教室中央。②手臂伸直,双手托住一只排球,球的位置比头稍高。③原地转动身体,让球一直保持在身体的前方。④观察球面受光的情形。3.观看视频:模拟月球公转的实验。4.实验总结:月相变化跟月球不发光有关,跟太阳照射有关,跟月球在围绕地球公转有关。5.思考:如果到月球旅行,你会观察到什么?需要带哪些东西? 活动一:模拟环形山的形成。1.学生小组讨论后,交流问题:环形山的大小、深浅和陨石的什么有关。2.分组实验并交流实验现象。3.汇报现象,得出结论。活动二:观察“环形山”阴影的变化。1.思考并回答。2.分组实验并交流实验现象。3.汇报实验现象。4.倾听并思考。活动三:模拟月球的公转,观察“月相”的变化。1.了解月球的公转及月相。2.思考并模拟月球的公转。3.汇报实验现象,得出结论。4.生答:会观察到:环形山、月海。需带东西:食品、水、氧气、手电等 本活动建立在学生对月亮有了一定认识的基础上,介绍人类对月球进一步的探索和认识,意在拓宽学生对月球的认知。学生通过该模拟实验能直观感受到月球上大大小小深浅不一的环形山的形成原因。对于四年级学生来说,这种既是模拟实验,又是对比实验,对于实验条件的控制还是要稍微引领下的,让学生进一步掌握对比实验的条件控制。通过回忆二年级时学过的月亮知识,进一步深入了解月相变化的原因。通过模拟实验,让学生描述月相变化,了解月相变化的原因。

四、观察与记录 1.谈话:月相的实际变化和模拟实验观察到一样吗?这就需要我们连续观察月亮,并做好相应记录。2.连续观察月亮:(约一月时间)①每晚6:00对月亮进行观察。②将观察到的月亮形状和此时月亮在天空中的位置记录下来。3.整理月相观察日记:(出示“月相示意图”)①认识下图中各种月相名称。②将你记录的月相对照“月相示意图”进行归类。③根据月相观察日记,数一数两次满月大约间隔多少天。4.根据月相观察日记,数一数两次满月大约间隔多少天?月相的变化有什么规律?5.思考:月亮在天空中的位置变化有什么规律?6.了解月相变化歌和口诀。7.播放有关月球的视频。 1.学生倾听并思考。2.讨论并交流。3.学习整理月相观察日记。4.探索月相变化规律:两次满月大约间隔15天,月相的变化规律是上半月由缺到圆,下半月由圆到缺。5.生答:每天同一时间去观察,会发现月亮每天会向东后退。 本活动意在让学生亲自体验,通过长周期的月相观察,在数据整理中发现月相变化的规律,并通过对月相命名,来形成月相周期变化的模型。

月球直径大约是地球的1/4

月球质量大约是地球的1/80

月球体积大约是地球的1/49

月球引力大约是地球的1/62.观看登月的相关视频。 学生阅读月球小档案并观看登月视频,进一步了解月球的相关知识。 通过数据和视频,将本节课的知识进行拓展,也进一步将有关月亮的知识系统化、全面化。

【课堂小结】

通过这节课的学习,我们知道月球是地球的卫星,没有空气和水,表面几乎布满了环形山。通过模拟实验,认识到环形山是小行星或陨石撞击形成的。通过模拟实验观察和持续观察,掌握了月相的变化规律,揭开月球神秘的面纱。

七、板书设计

月球(课题)

1.环形山的成因:撞击说

2.月球的公转

3.“月相”的变化

第6课 《月球》

一、目标确定的依据

课标要求:

认识月球的面貌。知道地球、月球、太阳的一些自然现象是有规律的。

教材分析:

本课是苏教版科学四年级下册第二单元《地球、月球与太阳》的第二课。本课教学内容分四个部分。

第一部分,通过阅读了解人类对月球的探索过程,尤其是伽利略用自制的望远镜观察到月球环形山的相关内容。从最初先民用神话故事描述对月球的美好想象,到后来人类用望远镜观察月球,猜测环形山的成因,再到1969年“阿波罗计划”登月,采集月球岩石和土壤,在月球表面进行科学实验,人类对月球的研究大致经历了三个阶段:神话阶段、观测阶段和登陆阶段。

第二部分,通过三个动手活动展现人类对月球的研究。第一个活动是模拟环形山的形成,从不同高度和角度向沙盘里丢大小不同的石子,观察在沙盘里留下的痕迹;第二个活动是在第一个活动基础上,通过观察光线从不同角度照射石子坑而形成的阴影变化来理解人类在地球上观察月球环形山的情景;第三个活动是模拟月相成因,通过模拟活动了解月球能反射阳光,由于相对位置的不同,在地球上看到的月相是不同的。

第三部分,通过阅读了解月球概况以及人类登月探索的意义。这里强调月球是一颗卫星,自身不能发光,只能反射阳光,以及月球上恶劣的环境。

第四部分,具体着眼于月相变化,通过连续观察月亮,了解月相变化的周期规律。

学生分析:

月亮对于学生来说是比较熟悉的,在二年级时学习了《看月亮》使得学生对月相有了初步的概念,但月球还有很多值得学生探索交流的地方,包括月球的形状、月球与地球的关系。大部分学生估计无法确定月相变化的排列顺序,对月球的观察方法和知识有限。在本节课中基于学生对宇宙探索的兴趣,通过图片欣赏、模拟实验、观察记录等方式来培养学生收集和处理信息的能力。

二、学习目标

1.了解人类对月球的探索过程。

2.了解月球概况,知道月球是地球的一颗卫星。

3.知道月相名称,了解月相的变化规律。

三、学习重点

了解人类对月球的探索过程。

四、学习难点

知道月相名称,了解月相的变化规律。

五、教学准备

教师材料:有关月球的视频。

学生分组材料:月球仪、塑料盒、沙、石子、泡沫球、手电筒、排球、月相图。

6、学习过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、新课导入 1.出示月亮图片:在茫茫的宇宙中,月球是离地球最近的天体。千百年来,她始终蒙着一层神秘的面纱,编织着许多神话与传说。2.出示月亮的神话传说图片:嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药。3.科学家们也一直在努力撩开月亮神秘的面纱。那么,这节课我们就来一起学习《月球》。(齐读教学目标并板书课题) 1.认真倾听,积极参与。2.观看图片,积极交流。 出示月亮的图片直接导入课题,引导学生的认知从原先意识中的“月亮”转变到“月球”。

二、阅读与交流 1. 人类对月球的探索过程:400多年前,意大利天文学家伽利略用自制的望远镜观察月球,看到了月球表面众多的环形山、高地和“月海”。2.出示月海和环形山的图片并进行讲解:月球的地形主要有两种:月海和环形山。月海是月球上比较低洼的平原。环形山,即月坑,希腊文中是“碗”的意思,是一种环形隆起的低洼地形。3.许多年来,科学家一直认为环形是由火山喷发形成的。20世纪70年代,科学家结合观测证据提出了新的观点:这些环形山大部分是由来自宇宙的流星体撞击形成的。 观看图片,并结合阅读材料,交流讨论环形山的形成原因。 出示月球表面图片,让学生了解月球的地形,知道环形山的形成原因。

①把沙子倒入盘子后,把沙子抹平,以便在实验中成坑明显。

②石子要自然下落,手松时不要用力。

③取出石子时要小心,注意不要破坏“陨石坑”的形状。

①大小相同的石子越高形成的沙坑越深越大,越低形成的沙坑越浅越小。

①用什么模拟月球和地球?还要模拟什么?

②月球是如何运动的?

③进行模拟月球 “运动”时要注意哪些?2.师:月亮是东升西落的,我们可以看到不同形状的月亮。下面我们来模拟月球的公转,观察“月相”的变化:①拉上窗帘,关上顶灯,打开台灯并放在教室中央。②手臂伸直,双手托住一只排球,球的位置比头稍高。③原地转动身体,让球一直保持在身体的前方。④观察球面受光的情形。3.观看视频:模拟月球公转的实验。4.实验总结:月相变化跟月球不发光有关,跟太阳照射有关,跟月球在围绕地球公转有关。5.思考:如果到月球旅行,你会观察到什么?需要带哪些东西? 活动一:模拟环形山的形成。1.学生小组讨论后,交流问题:环形山的大小、深浅和陨石的什么有关。2.分组实验并交流实验现象。3.汇报现象,得出结论。活动二:观察“环形山”阴影的变化。1.思考并回答。2.分组实验并交流实验现象。3.汇报实验现象。4.倾听并思考。活动三:模拟月球的公转,观察“月相”的变化。1.了解月球的公转及月相。2.思考并模拟月球的公转。3.汇报实验现象,得出结论。4.生答:会观察到:环形山、月海。需带东西:食品、水、氧气、手电等 本活动建立在学生对月亮有了一定认识的基础上,介绍人类对月球进一步的探索和认识,意在拓宽学生对月球的认知。学生通过该模拟实验能直观感受到月球上大大小小深浅不一的环形山的形成原因。对于四年级学生来说,这种既是模拟实验,又是对比实验,对于实验条件的控制还是要稍微引领下的,让学生进一步掌握对比实验的条件控制。通过回忆二年级时学过的月亮知识,进一步深入了解月相变化的原因。通过模拟实验,让学生描述月相变化,了解月相变化的原因。

四、观察与记录 1.谈话:月相的实际变化和模拟实验观察到一样吗?这就需要我们连续观察月亮,并做好相应记录。2.连续观察月亮:(约一月时间)①每晚6:00对月亮进行观察。②将观察到的月亮形状和此时月亮在天空中的位置记录下来。3.整理月相观察日记:(出示“月相示意图”)①认识下图中各种月相名称。②将你记录的月相对照“月相示意图”进行归类。③根据月相观察日记,数一数两次满月大约间隔多少天。4.根据月相观察日记,数一数两次满月大约间隔多少天?月相的变化有什么规律?5.思考:月亮在天空中的位置变化有什么规律?6.了解月相变化歌和口诀。7.播放有关月球的视频。 1.学生倾听并思考。2.讨论并交流。3.学习整理月相观察日记。4.探索月相变化规律:两次满月大约间隔15天,月相的变化规律是上半月由缺到圆,下半月由圆到缺。5.生答:每天同一时间去观察,会发现月亮每天会向东后退。 本活动意在让学生亲自体验,通过长周期的月相观察,在数据整理中发现月相变化的规律,并通过对月相命名,来形成月相周期变化的模型。

月球直径大约是地球的1/4

月球质量大约是地球的1/80

月球体积大约是地球的1/49

月球引力大约是地球的1/62.观看登月的相关视频。 学生阅读月球小档案并观看登月视频,进一步了解月球的相关知识。 通过数据和视频,将本节课的知识进行拓展,也进一步将有关月亮的知识系统化、全面化。

【课堂小结】

通过这节课的学习,我们知道月球是地球的卫星,没有空气和水,表面几乎布满了环形山。通过模拟实验,认识到环形山是小行星或陨石撞击形成的。通过模拟实验观察和持续观察,掌握了月相的变化规律,揭开月球神秘的面纱。

七、板书设计

月球(课题)

1.环形山的成因:撞击说

2.月球的公转

3.“月相”的变化