第19课 清朝前期社会经济的发展 课件

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

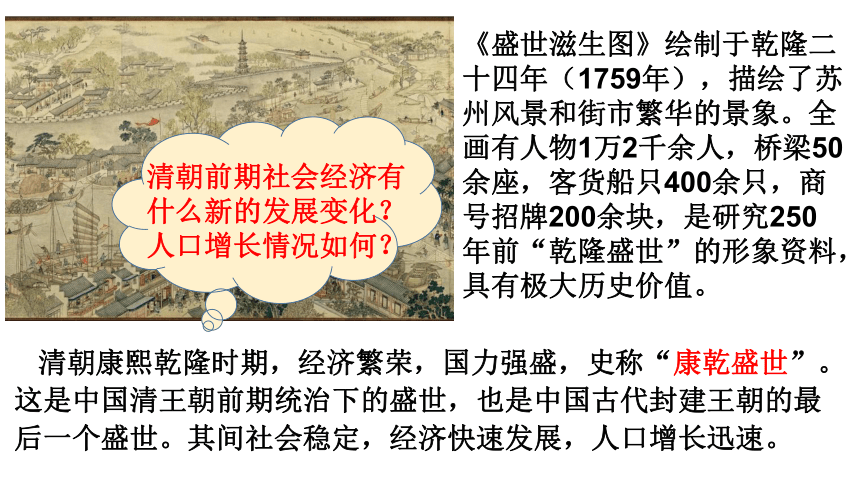

《盛世滋生图》绘制于乾隆二十四年(1759年),描绘了苏州风景和街市繁华的景象。全画有人物1万2千余人,桥梁50余座,客货船只400余只,商号招牌200余块,是研究250年前“乾隆盛世”的形象资料,具有极大历史价值。

清朝康熙乾隆时期,经济繁荣,国力强盛,史称“康乾盛世”。这是中国清王朝前期统治下的盛世,也是中国古代封建王朝的最后一个盛世。其间社会稳定,经济快速发展,人口增长迅速。

清朝前期社会经济有什么新的发展变化?人口增长情况如何?

七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

一、农业的恢复和发展

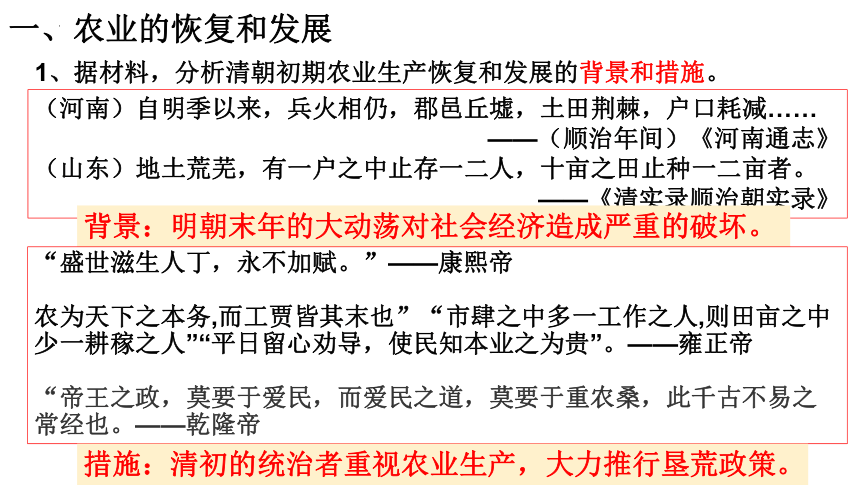

1、据材料,分析清朝初期农业生产恢复和发展的背景和措施。

(河南)自明季以来,兵火相仍,郡邑丘墟,土田荆棘,户口耗减……

——(顺治年间)《河南通志》

(山东)地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者。

——《清实录顺治朝实录》

背景:明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。

“盛世滋生人丁,永不加赋。”——康熙帝

农为天下之本务,而工贾皆其末也”“市肆之中多一工作之人,则田亩之中少一耕稼之人”“平日留心劝导,使民知本业之为贵”。——雍正帝

“帝王之政,莫要于爱民,而爱民之道,莫要于重农桑,此千古不易之常经也。——乾隆帝

措施:清初的统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策。

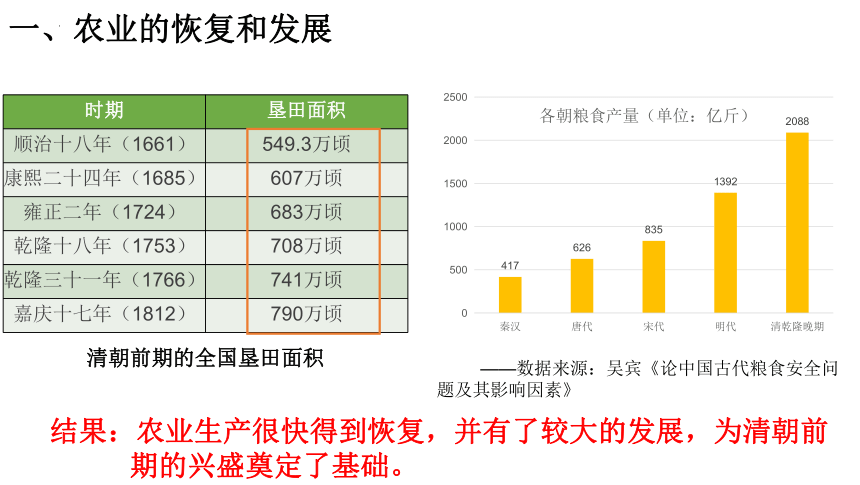

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

清朝前期的全国垦田面积

——数据来源:吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

一、农业的恢复和发展

结果:农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前

期的兴盛奠定了基础。

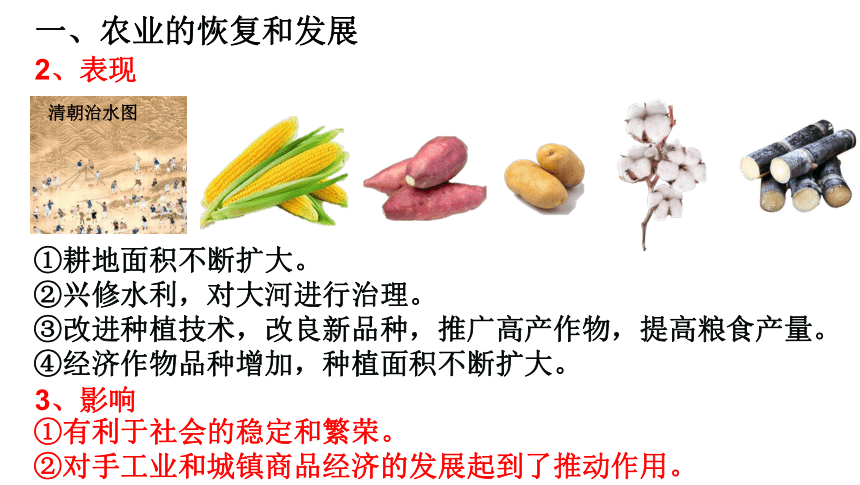

①耕地面积不断扩大。

②兴修水利,对大河进行治理。

③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物,提高粮食产量。

④经济作物品种增加,种植面积不断扩大。

一、农业的恢复和发展

2、表现

3、影响

①有利于社会的稳定和繁荣。

②对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

清朝治水图

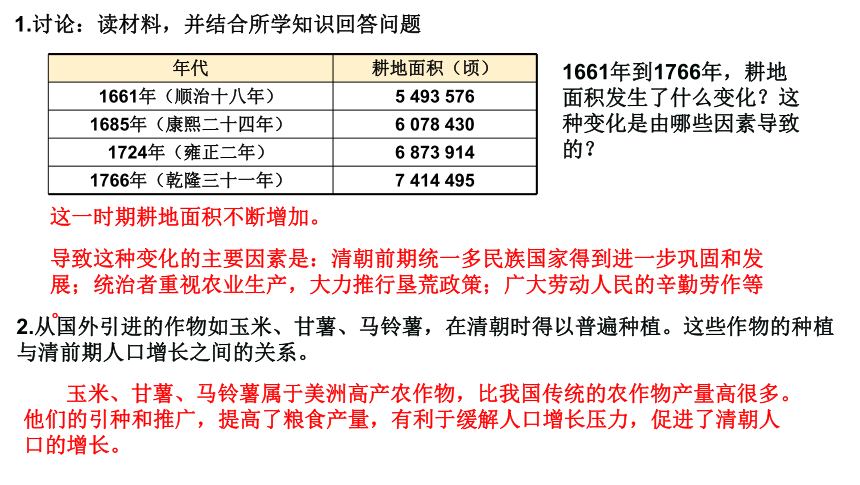

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5 493 576

1685年(康熙二十四年) 6 078 430

1724年(雍正二年) 6 873 914

1766年(乾隆三十一年) 7 414 495

导致这种变化的主要因素是:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作等。

1661年到1766年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

这一时期耕地面积不断增加。

1.讨论:读材料,并结合所学知识回答问题

2.从国外引进的作物如玉米、甘薯、马铃薯,在清朝时得以普遍种植。这些作物的种植与清前期人口增长之间的关系。

玉米、甘薯、马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。他们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。

表现:

清朝纺织工场

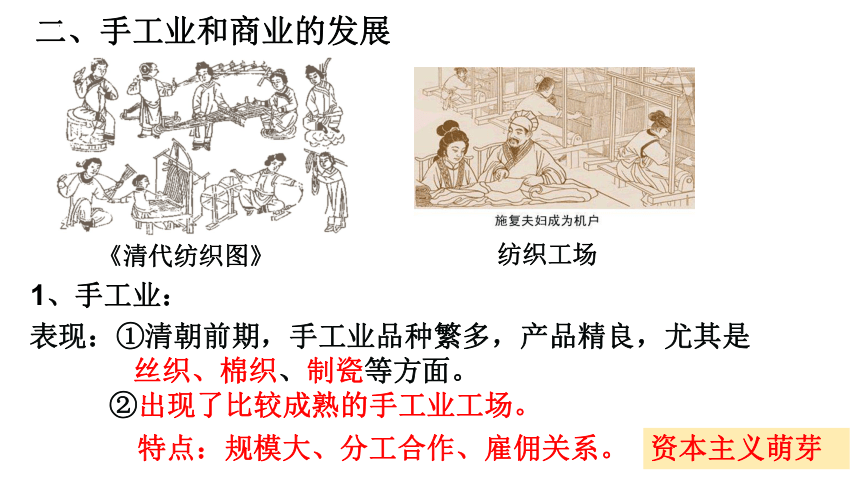

二、手工业和商业的发展

《清代纺织图》

1、手工业:

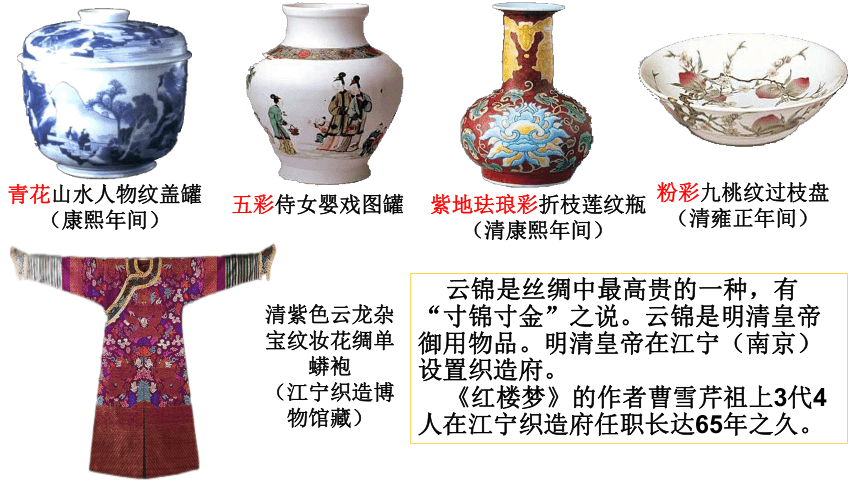

①清朝前期,手工业品种繁多,产品精良,尤其是

丝织、棉织、制瓷等方面。

青花山水人物纹盖罐

(康熙年间)

五彩侍女婴戏图罐

紫地珐琅彩折枝莲纹瓶

(清康熙年间)

粉彩九桃纹过枝盘

(清雍正年间)

清紫色云龙杂宝纹妆花绸单蟒袍

(江宁织造博物馆藏)

云锦是丝绸中最高贵的一种,有“寸锦寸金”之说。云锦是明清皇帝御用物品。明清皇帝在江宁(南京)设置织造府。

《红楼梦》的作者曹雪芹祖上3代4人在江宁织造府任职长达65年之久。

表现:①清朝前期,手工业品种繁多,产品精良,尤其是

丝织、棉织、制瓷等方面。

②出现了比较成熟的手工业工场。

纺织工场

二、手工业和商业的发展

《清代纺织图》

1、手工业:

特点:规模大、分工合作、雇佣关系。

资本主义萌芽

2.商业:

二、手工业和商业的发展

①形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

②农村地区形成工商业市镇。(盛泽镇、汉口镇)

③大城市中工商业非常繁荣。(北京、江宁、苏州等)

④商业活动中形成一些大商帮。(晋商、徽商)

《前门街市》(局部)

《盛世滋生图》(局部)描绘了乾隆帝时苏州繁华的市井风情

湖北的汉口镇:“舟楫塞港,街道肩摩”

吴江县盛泽镇:“人烟数十里,贾户数千家”

二、手工业和商业的发展

晋商 祁县乔氏

从清光绪至民国初,是乔家的极盛时期。商业金融双管齐下,当时乔家的商业字号有200多处,流动资金就有白银700万-1000万两,再加上各地房产,乔家的资产相当于现在的八、九十个亿。

乔家大院始建于清乾隆年间,占地8724.8平方米,由6幢大院19个小院共313间房屋组成。从高处俯瞰,整体为双喜字型布局,城堡式建筑。

“皇家看故宫,民宅看乔家”

主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国开设票号。

红顶商人胡雪岩

徽商,即徽州商人、新安商人,俗称"徽帮",指徽州(府)籍商人的总称 。明成化、弘治年间形成商帮集团。

徽商最早经营的是山货和外地粮食。外出经商主要是经营食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等。

明清是我国商品经济较发展的时期,明清已有资本主义萌芽,这是徽商鼎盛之时。徽商老字号有张小泉剪刀、胡开文墨业、胡庆余堂等。

徽商“贾而好儒”,富甲一方。

1、原因:

清前期统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。

①康熙时全国人口达1.5亿。

②乾隆末年全国人口达3亿,占世界人口的三分之一。

2、表现:

三、人口的增长

3亿

全国人口

明朝鼎盛时期

康熙时期

1.5亿

全国人口

1亿

全国人口

乾隆末期

清朝前期人口增长情况示意图

三、人口的增长

3、影响:

积极:①促进了经济的发展。

②增加了劳动力和扩大了商品市场。

消极:①人地矛盾突出。②水土流失,地力下降。

③人口造成社会压力,影响经济的持续发展

时间 全国人均耕地面积统计数

顺治十八年 6.88亩

康熙六十年 8.26亩

雍正十二年 8.13亩

乾隆四十九年 2.51亩

知识链接: 闯关东与走西口

电视剧《闯关东》和《走西口》再现了当年人们背井离乡、历经磨难的移民生活。那么导致这种情况出现的原因是什么呢

原来,清朝前期人口大幅増长,华北地区人稠地狭,人地矛盾突出。而邻近的内蒙古和山海关以东地区地广人稀,吸引着失去土地的人们前往寻求生计,由此引发了以山东人为主体的“闯关东”和以山西人为主体的“走西口”的移民浪潮。

电视剧《闯关东》剧照

三、人口的增长

材料一:美洲在17世纪和18世纪分别生产了4200吨和74000吨白银,各有27000吨和54000吨运到欧洲,两个世纪合计8100吨。在欧洲获得的白银中,大约一半(39000吨)又转手到亚洲,这些白银最终主要流入中国。

——[德]贡德·弗兰克《白银资本》

材料二:法国启蒙学者伏尔泰称赞中国是“举世最优美、最古老、最广大、人口最多而治理最好的国家。

——《落日的辉煌》

就清朝历史来说,材料反映的现象说明了什么

经济仍在不断发展,国家强盛。

通过学习,思考清朝经济发展的原因和影响。

原因:清初统治者采取了一系列发展经济的措施;国家统一,社会安定;

广大劳动人民的辛勤劳动等。

影响:经济的发展使清朝国力增强,社会安定,人口数量进一步增加;

社会经济的持续发展,为清朝前期统一多民族国家的巩固、发展和反对外来侵略斗争的胜利奠定了物质基础。

清朝统治者重视发展经济

国家统一

社会安定

清朝前期经济发展

使统一多民族国家得到巩固和发展。

国力强盛

社会安定

人口增长

康乾盛世

手工业和商业的发展

农业生产的恢复和发展

清朝前期社会经济的发展

手工业:

商业:

人口的增长

原因:

背景:明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。

措施:清初的统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策。

结果:农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

表现:

①耕地面积不断扩大。②兴修水利,对大河进行治理。

③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物(玉米、甘薯),提高粮食产量。

④经济作物品种增加,种植面积不断扩大。

影响:

①有利于社会的稳定和繁荣。②对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

表现:①清朝前期,手工业品种繁多,产品精良,尤其是丝织、棉织、制瓷等方面。

②出现了比较成熟的手工业工场。

原因:

①农产品和产量的增加对城镇商业繁荣起了推动作用。

②手工业有了很大的发展,出现比较成熟的手工工场。

③陆路和水运的商旅频繁,交通便利。④社会安定。

表现:

①形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

②农村地区形成工商业市镇。(盛泽镇、汉口镇)

③大城市中工商业非常繁荣。(北京、江宁、苏州等)

④商业活动中形成一些大商帮。(晋商、徽商)

清前期统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。

表现:

①康熙时全国人口达1.5亿。②乾隆末年全国人口达3亿,占世界人口的三分之一。

影响:

积极:①促进了经济的发展。 ②增加了劳动力和扩大了商品市场。

消极:①人地矛盾突出。②水土流失,地力下降。

③人口造成社会压力,影响经济的持续发展

1.下图是雍正登基以前,让宫廷画师精心绘制的《耕织图》中的一副。雍正版《耕织图》的特别之处在于,农夫、蚕妇都被画成当时还是雍亲王的胤禛和他的福晋与侧福晋的容貌。《耕织图》反映了( )

A.清朝统治者重视农业生产 B.新型耕作工具曲辕犁产生

C.开垦荒田缓解了人口压力 D.稻、麦复种技术得到了推广

A

2.上图反映了当时( )

A.手工业规模大、分工细 B.商业发达,商品贸易兴盛

C.人口密度加大 D.朝政混乱,土地兼并严重

A

《清代纺织图》

3.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。松江锦布有“衣被天下”之称;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、濮院镇;景德镇瓷业也是“工匠来八方,器成走天下。”据此可知,明清时期( )

A.草市开始成为地方商业中心 B.区域生产的专业化明显

C.手工业的经济主导地位日趋体现 D.市镇的规模不断扩大

B

4.清朝前期,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制,人们大量开垦荒地,种植玉米、甘薯等高产农作物。这( )

A.源于新航路的开辟 B.彻底解决温饱问题

C.促进农业经济的发展 D.导致经济重心南移

C

5.明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,唐寅曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”。工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源,这说明明清时期( )

A.江南地区农业落后 B.自然经济开始解体

C.江南地区工商业发达 D.南方经济落后于北方

C

《盛世滋生图》绘制于乾隆二十四年(1759年),描绘了苏州风景和街市繁华的景象。全画有人物1万2千余人,桥梁50余座,客货船只400余只,商号招牌200余块,是研究250年前“乾隆盛世”的形象资料,具有极大历史价值。

清朝康熙乾隆时期,经济繁荣,国力强盛,史称“康乾盛世”。这是中国清王朝前期统治下的盛世,也是中国古代封建王朝的最后一个盛世。其间社会稳定,经济快速发展,人口增长迅速。

清朝前期社会经济有什么新的发展变化?人口增长情况如何?

七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

一、农业的恢复和发展

1、据材料,分析清朝初期农业生产恢复和发展的背景和措施。

(河南)自明季以来,兵火相仍,郡邑丘墟,土田荆棘,户口耗减……

——(顺治年间)《河南通志》

(山东)地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者。

——《清实录顺治朝实录》

背景:明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。

“盛世滋生人丁,永不加赋。”——康熙帝

农为天下之本务,而工贾皆其末也”“市肆之中多一工作之人,则田亩之中少一耕稼之人”“平日留心劝导,使民知本业之为贵”。——雍正帝

“帝王之政,莫要于爱民,而爱民之道,莫要于重农桑,此千古不易之常经也。——乾隆帝

措施:清初的统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策。

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

清朝前期的全国垦田面积

——数据来源:吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

一、农业的恢复和发展

结果:农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前

期的兴盛奠定了基础。

①耕地面积不断扩大。

②兴修水利,对大河进行治理。

③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物,提高粮食产量。

④经济作物品种增加,种植面积不断扩大。

一、农业的恢复和发展

2、表现

3、影响

①有利于社会的稳定和繁荣。

②对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

清朝治水图

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5 493 576

1685年(康熙二十四年) 6 078 430

1724年(雍正二年) 6 873 914

1766年(乾隆三十一年) 7 414 495

导致这种变化的主要因素是:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作等。

1661年到1766年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

这一时期耕地面积不断增加。

1.讨论:读材料,并结合所学知识回答问题

2.从国外引进的作物如玉米、甘薯、马铃薯,在清朝时得以普遍种植。这些作物的种植与清前期人口增长之间的关系。

玉米、甘薯、马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。他们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。

表现:

清朝纺织工场

二、手工业和商业的发展

《清代纺织图》

1、手工业:

①清朝前期,手工业品种繁多,产品精良,尤其是

丝织、棉织、制瓷等方面。

青花山水人物纹盖罐

(康熙年间)

五彩侍女婴戏图罐

紫地珐琅彩折枝莲纹瓶

(清康熙年间)

粉彩九桃纹过枝盘

(清雍正年间)

清紫色云龙杂宝纹妆花绸单蟒袍

(江宁织造博物馆藏)

云锦是丝绸中最高贵的一种,有“寸锦寸金”之说。云锦是明清皇帝御用物品。明清皇帝在江宁(南京)设置织造府。

《红楼梦》的作者曹雪芹祖上3代4人在江宁织造府任职长达65年之久。

表现:①清朝前期,手工业品种繁多,产品精良,尤其是

丝织、棉织、制瓷等方面。

②出现了比较成熟的手工业工场。

纺织工场

二、手工业和商业的发展

《清代纺织图》

1、手工业:

特点:规模大、分工合作、雇佣关系。

资本主义萌芽

2.商业:

二、手工业和商业的发展

①形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

②农村地区形成工商业市镇。(盛泽镇、汉口镇)

③大城市中工商业非常繁荣。(北京、江宁、苏州等)

④商业活动中形成一些大商帮。(晋商、徽商)

《前门街市》(局部)

《盛世滋生图》(局部)描绘了乾隆帝时苏州繁华的市井风情

湖北的汉口镇:“舟楫塞港,街道肩摩”

吴江县盛泽镇:“人烟数十里,贾户数千家”

二、手工业和商业的发展

晋商 祁县乔氏

从清光绪至民国初,是乔家的极盛时期。商业金融双管齐下,当时乔家的商业字号有200多处,流动资金就有白银700万-1000万两,再加上各地房产,乔家的资产相当于现在的八、九十个亿。

乔家大院始建于清乾隆年间,占地8724.8平方米,由6幢大院19个小院共313间房屋组成。从高处俯瞰,整体为双喜字型布局,城堡式建筑。

“皇家看故宫,民宅看乔家”

主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国开设票号。

红顶商人胡雪岩

徽商,即徽州商人、新安商人,俗称"徽帮",指徽州(府)籍商人的总称 。明成化、弘治年间形成商帮集团。

徽商最早经营的是山货和外地粮食。外出经商主要是经营食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等。

明清是我国商品经济较发展的时期,明清已有资本主义萌芽,这是徽商鼎盛之时。徽商老字号有张小泉剪刀、胡开文墨业、胡庆余堂等。

徽商“贾而好儒”,富甲一方。

1、原因:

清前期统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。

①康熙时全国人口达1.5亿。

②乾隆末年全国人口达3亿,占世界人口的三分之一。

2、表现:

三、人口的增长

3亿

全国人口

明朝鼎盛时期

康熙时期

1.5亿

全国人口

1亿

全国人口

乾隆末期

清朝前期人口增长情况示意图

三、人口的增长

3、影响:

积极:①促进了经济的发展。

②增加了劳动力和扩大了商品市场。

消极:①人地矛盾突出。②水土流失,地力下降。

③人口造成社会压力,影响经济的持续发展

时间 全国人均耕地面积统计数

顺治十八年 6.88亩

康熙六十年 8.26亩

雍正十二年 8.13亩

乾隆四十九年 2.51亩

知识链接: 闯关东与走西口

电视剧《闯关东》和《走西口》再现了当年人们背井离乡、历经磨难的移民生活。那么导致这种情况出现的原因是什么呢

原来,清朝前期人口大幅増长,华北地区人稠地狭,人地矛盾突出。而邻近的内蒙古和山海关以东地区地广人稀,吸引着失去土地的人们前往寻求生计,由此引发了以山东人为主体的“闯关东”和以山西人为主体的“走西口”的移民浪潮。

电视剧《闯关东》剧照

三、人口的增长

材料一:美洲在17世纪和18世纪分别生产了4200吨和74000吨白银,各有27000吨和54000吨运到欧洲,两个世纪合计8100吨。在欧洲获得的白银中,大约一半(39000吨)又转手到亚洲,这些白银最终主要流入中国。

——[德]贡德·弗兰克《白银资本》

材料二:法国启蒙学者伏尔泰称赞中国是“举世最优美、最古老、最广大、人口最多而治理最好的国家。

——《落日的辉煌》

就清朝历史来说,材料反映的现象说明了什么

经济仍在不断发展,国家强盛。

通过学习,思考清朝经济发展的原因和影响。

原因:清初统治者采取了一系列发展经济的措施;国家统一,社会安定;

广大劳动人民的辛勤劳动等。

影响:经济的发展使清朝国力增强,社会安定,人口数量进一步增加;

社会经济的持续发展,为清朝前期统一多民族国家的巩固、发展和反对外来侵略斗争的胜利奠定了物质基础。

清朝统治者重视发展经济

国家统一

社会安定

清朝前期经济发展

使统一多民族国家得到巩固和发展。

国力强盛

社会安定

人口增长

康乾盛世

手工业和商业的发展

农业生产的恢复和发展

清朝前期社会经济的发展

手工业:

商业:

人口的增长

原因:

背景:明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。

措施:清初的统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策。

结果:农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

表现:

①耕地面积不断扩大。②兴修水利,对大河进行治理。

③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物(玉米、甘薯),提高粮食产量。

④经济作物品种增加,种植面积不断扩大。

影响:

①有利于社会的稳定和繁荣。②对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

表现:①清朝前期,手工业品种繁多,产品精良,尤其是丝织、棉织、制瓷等方面。

②出现了比较成熟的手工业工场。

原因:

①农产品和产量的增加对城镇商业繁荣起了推动作用。

②手工业有了很大的发展,出现比较成熟的手工工场。

③陆路和水运的商旅频繁,交通便利。④社会安定。

表现:

①形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

②农村地区形成工商业市镇。(盛泽镇、汉口镇)

③大城市中工商业非常繁荣。(北京、江宁、苏州等)

④商业活动中形成一些大商帮。(晋商、徽商)

清前期统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。

表现:

①康熙时全国人口达1.5亿。②乾隆末年全国人口达3亿,占世界人口的三分之一。

影响:

积极:①促进了经济的发展。 ②增加了劳动力和扩大了商品市场。

消极:①人地矛盾突出。②水土流失,地力下降。

③人口造成社会压力,影响经济的持续发展

1.下图是雍正登基以前,让宫廷画师精心绘制的《耕织图》中的一副。雍正版《耕织图》的特别之处在于,农夫、蚕妇都被画成当时还是雍亲王的胤禛和他的福晋与侧福晋的容貌。《耕织图》反映了( )

A.清朝统治者重视农业生产 B.新型耕作工具曲辕犁产生

C.开垦荒田缓解了人口压力 D.稻、麦复种技术得到了推广

A

2.上图反映了当时( )

A.手工业规模大、分工细 B.商业发达,商品贸易兴盛

C.人口密度加大 D.朝政混乱,土地兼并严重

A

《清代纺织图》

3.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。松江锦布有“衣被天下”之称;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、濮院镇;景德镇瓷业也是“工匠来八方,器成走天下。”据此可知,明清时期( )

A.草市开始成为地方商业中心 B.区域生产的专业化明显

C.手工业的经济主导地位日趋体现 D.市镇的规模不断扩大

B

4.清朝前期,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制,人们大量开垦荒地,种植玉米、甘薯等高产农作物。这( )

A.源于新航路的开辟 B.彻底解决温饱问题

C.促进农业经济的发展 D.导致经济重心南移

C

5.明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,唐寅曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”。工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源,这说明明清时期( )

A.江南地区农业落后 B.自然经济开始解体

C.江南地区工商业发达 D.南方经济落后于北方

C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源