专题:健康地生活-2023年中考生物总复习核心知识精讲课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题:健康地生活-2023年中考生物总复习核心知识精讲课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 427.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-20 20:01:57 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

2023新课标

15 健康地生活

专题五 人体生理与健康

一、传染病

1、概念:由病原体引起的、能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病。

3、病原体:是指能引起传染病的细菌、真菌、病毒、寄生虫等生物。

2、传染病的特点:传染性、流行性。

4、流行基本环节

(1)传染源:

(2)传播途径:

(3)易感人群:

能够散播病原体的人或动物。

空气传播、饮食传播、生物媒介传播等。

同时具备

传染病在发病初期传染性最强。

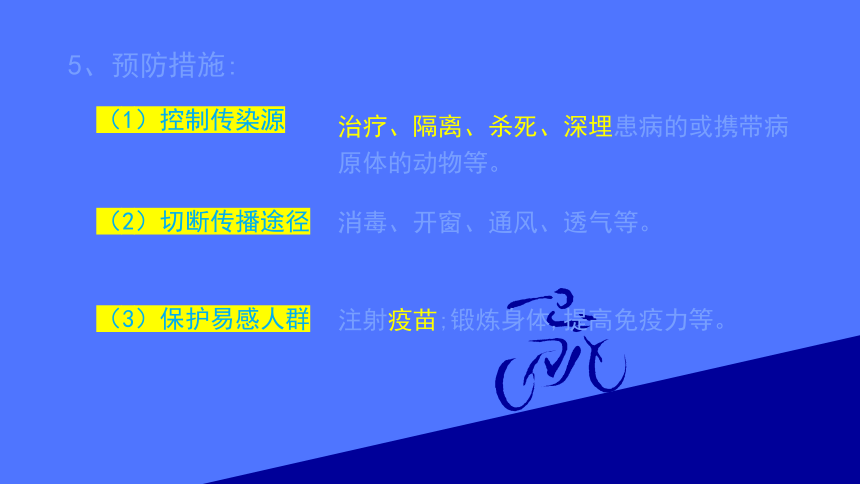

5、预防措施:

(1)控制传染源

(2)切断传播途径

(3)保护易感人群

治疗、隔离、杀死、深埋患病的或携带病原体的动物等。

消毒、开窗、通风、透气等。

注射疫苗;锻炼身体,提高免疫力等。

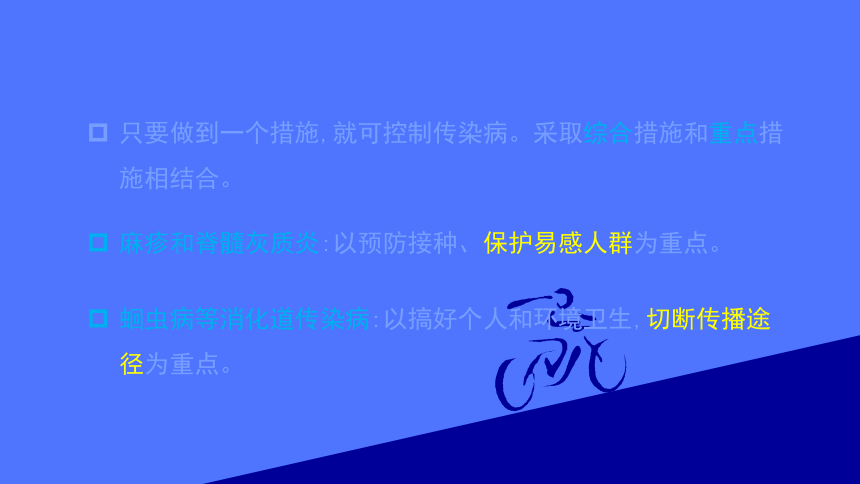

麻疹和脊髓灰质炎:以预防接种、保护易感人群为重点。

蛔虫病等消化道传染病:以搞好个人和环境卫生,切断传播途径为重点。

只要做到一个措施,就可控制传染病。采取综合措施和重点措施相结合。

6、 常见的传染病

(1)病毒性传染病:流感、狂犬病、麻疹、水痘、腮腺炎、肝炎、艾滋病、天花、尼罗热。

(2)细菌性传染病:肺结核、白喉、百日咳、破伤风、猩红热、炭疽病、流脑、痢疾、霍乱、鼠疫、淋病、龋齿。

(3)真菌传染病:手癣、足癣。

(3)寄生虫传染病:蛔虫病、血吸虫病、蛲虫病。

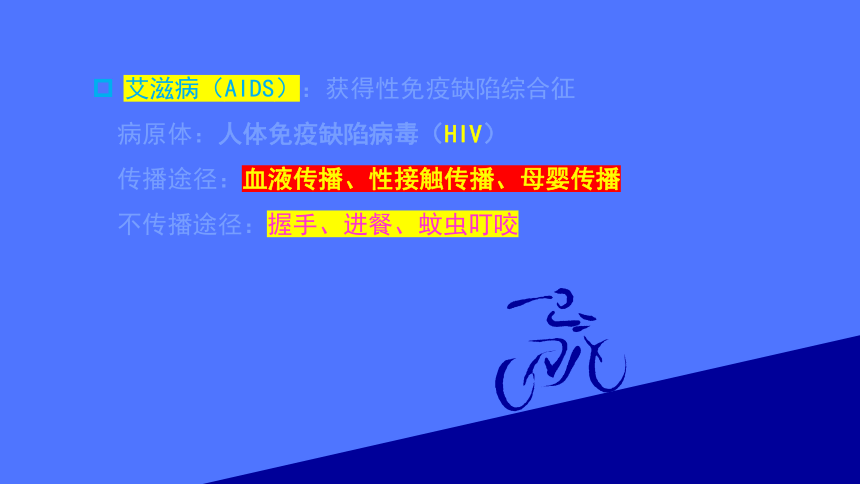

艾滋病(AIDS):获得性免疫缺陷综合征

病原体:人体免疫缺陷病毒(HIV)

传播途径:血液传播、性接触传播、母婴传播

不传播途径:握手、进餐、蚊虫叮咬

二、免疫

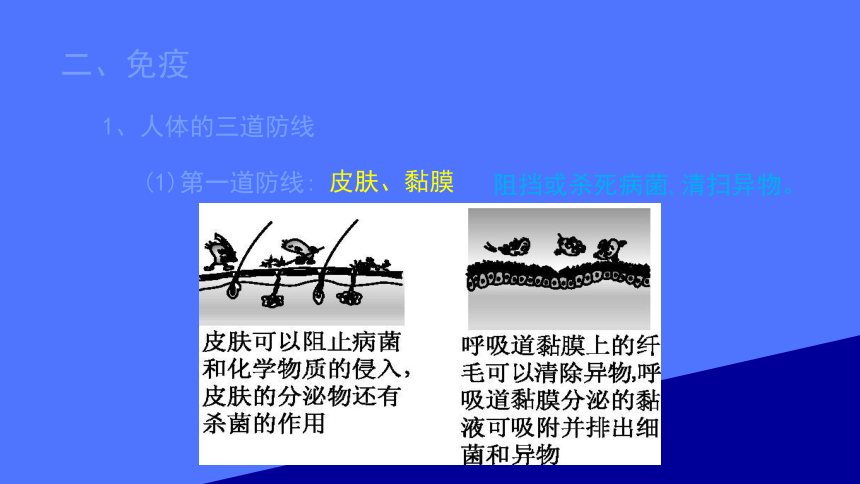

1、人体的三道防线

皮肤、黏膜

(1)第一道防线:

阻挡或杀死病菌,清扫异物。

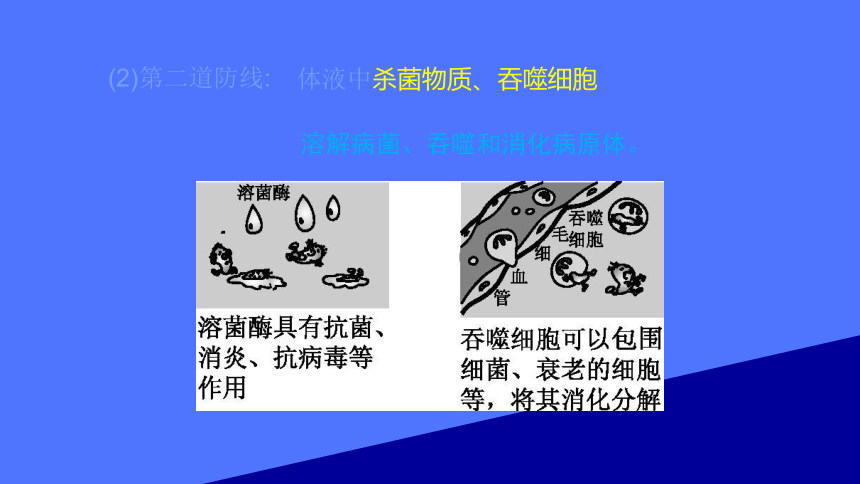

(2)第二道防线:

体液中杀菌物质、吞噬细胞

溶解病菌、吞噬和消化病原体。

(3)第三道防线:

①组成:免疫器官和免疫细胞。

②功能:产生抗体,清除抗原或使病原体失去致病性。

免疫器官:胸腺、淋巴结和脾脏等;

免疫细胞:如淋巴细胞。

2、抗原:引起人体产生抗体的物质。

病原体、过敏原、疫苗、异体器官;

衰老、死亡、损伤的细胞 。

3、抗体:病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该病原体的特殊蛋白质。

血清相当于抗体。

具有专一性,只与相应的抗原结合,促进吞噬细胞吞噬抗原。

当同样的抗原再次侵入人体时,机体会快速产生大量的相应的抗体,再以同样的方式将抗原清除。

抗原和抗体的结合可以促进吞噬细胞的吞噬作用,将抗原清除;或使病原体失去致病性。

4、免疫的类型

①范围:第一道防线和第二道防线。

(1)非特异性免疫(先天性免疫):

②形成:生来就有。

(2)特异性免疫(后天性免疫):

①范围:第三道防线。

②形成:后天形成。

特异性

5.免疫的概念

免疫是人体的一种生理功能。

人体依靠这种功能识别“自己”和“非己”成分,从而破坏和排斥进入体内的抗原物质,及人体本身所产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体的健康。

6.免疫的功能

①自身稳定:清除体内衰老、死亡和损伤的细胞。

②防御保护:抵抗抗原的侵入,防止疾病的产生。

③免疫监视:监视、识别和清除体内产生的异常细胞。

免疫并不总是对人体有益的。

异常反应:

(1)排斥反应:器官移植(长期使用免疫抑制药物)。

(2)过敏反应:当人体抵抗抗原侵入的功能过强时,在过敏原的刺激下,就会发生过敏。(特异性)

7、计划免疫

——有计划地给儿童接种,以达到预防、控制和消灭相应传染病的目的。叫做计划免疫。

8、疫苗

——用杀死或减毒的病原体制成的生物制品,称为疫苗。

卡介苗——结核病;百白破——百日咳、白喉、破伤风

不是所有的传染病都能通过计划免疫来预防。

1、药物分为:

处方药(R):必须凭执业医师或执业助理医师处方才可以购买,并按医嘱服用的药物。

非处方药(OTC):不需要凭医师处方即可购买。

三、用药与急救

2、安全用药:详细阅读使用说明书;了解药物的

(1)作用与用途;(2)适应症;(3)用法和用量;

(4)生产日期和有效期;(5)主要成分;(6)药品规格;

(7)注意事项;(8)批准文号;(9)制造单位;

3、心肺复苏包括:胸外心脏按压和人工呼吸配合(30:2)。

(1)人工呼吸

人仰卧、头后仰,衣领腰带要解开

口鼻异物清干净,保持呼吸道畅通

托下颌,捏鼻孔,对着口部用力吹

(2)胸外挤压(适用于心跳停止)

站左侧,双手叠,有节奏、带冲击,按压胸骨下端(下陷3-4厘米),后放松。1次/秒

4、出血:

(1)内出血:是指体内器官的出血

(2)外出血包括:毛细血管出血、静脉出血和动脉出血三种。

5、止血方法:

动脉出血“近心端”,

静脉出血“远心端”。

2023新课标

15 健康地生活

专题五 人体生理与健康

一、传染病

1、概念:由病原体引起的、能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病。

3、病原体:是指能引起传染病的细菌、真菌、病毒、寄生虫等生物。

2、传染病的特点:传染性、流行性。

4、流行基本环节

(1)传染源:

(2)传播途径:

(3)易感人群:

能够散播病原体的人或动物。

空气传播、饮食传播、生物媒介传播等。

同时具备

传染病在发病初期传染性最强。

5、预防措施:

(1)控制传染源

(2)切断传播途径

(3)保护易感人群

治疗、隔离、杀死、深埋患病的或携带病原体的动物等。

消毒、开窗、通风、透气等。

注射疫苗;锻炼身体,提高免疫力等。

麻疹和脊髓灰质炎:以预防接种、保护易感人群为重点。

蛔虫病等消化道传染病:以搞好个人和环境卫生,切断传播途径为重点。

只要做到一个措施,就可控制传染病。采取综合措施和重点措施相结合。

6、 常见的传染病

(1)病毒性传染病:流感、狂犬病、麻疹、水痘、腮腺炎、肝炎、艾滋病、天花、尼罗热。

(2)细菌性传染病:肺结核、白喉、百日咳、破伤风、猩红热、炭疽病、流脑、痢疾、霍乱、鼠疫、淋病、龋齿。

(3)真菌传染病:手癣、足癣。

(3)寄生虫传染病:蛔虫病、血吸虫病、蛲虫病。

艾滋病(AIDS):获得性免疫缺陷综合征

病原体:人体免疫缺陷病毒(HIV)

传播途径:血液传播、性接触传播、母婴传播

不传播途径:握手、进餐、蚊虫叮咬

二、免疫

1、人体的三道防线

皮肤、黏膜

(1)第一道防线:

阻挡或杀死病菌,清扫异物。

(2)第二道防线:

体液中杀菌物质、吞噬细胞

溶解病菌、吞噬和消化病原体。

(3)第三道防线:

①组成:免疫器官和免疫细胞。

②功能:产生抗体,清除抗原或使病原体失去致病性。

免疫器官:胸腺、淋巴结和脾脏等;

免疫细胞:如淋巴细胞。

2、抗原:引起人体产生抗体的物质。

病原体、过敏原、疫苗、异体器官;

衰老、死亡、损伤的细胞 。

3、抗体:病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该病原体的特殊蛋白质。

血清相当于抗体。

具有专一性,只与相应的抗原结合,促进吞噬细胞吞噬抗原。

当同样的抗原再次侵入人体时,机体会快速产生大量的相应的抗体,再以同样的方式将抗原清除。

抗原和抗体的结合可以促进吞噬细胞的吞噬作用,将抗原清除;或使病原体失去致病性。

4、免疫的类型

①范围:第一道防线和第二道防线。

(1)非特异性免疫(先天性免疫):

②形成:生来就有。

(2)特异性免疫(后天性免疫):

①范围:第三道防线。

②形成:后天形成。

特异性

5.免疫的概念

免疫是人体的一种生理功能。

人体依靠这种功能识别“自己”和“非己”成分,从而破坏和排斥进入体内的抗原物质,及人体本身所产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体的健康。

6.免疫的功能

①自身稳定:清除体内衰老、死亡和损伤的细胞。

②防御保护:抵抗抗原的侵入,防止疾病的产生。

③免疫监视:监视、识别和清除体内产生的异常细胞。

免疫并不总是对人体有益的。

异常反应:

(1)排斥反应:器官移植(长期使用免疫抑制药物)。

(2)过敏反应:当人体抵抗抗原侵入的功能过强时,在过敏原的刺激下,就会发生过敏。(特异性)

7、计划免疫

——有计划地给儿童接种,以达到预防、控制和消灭相应传染病的目的。叫做计划免疫。

8、疫苗

——用杀死或减毒的病原体制成的生物制品,称为疫苗。

卡介苗——结核病;百白破——百日咳、白喉、破伤风

不是所有的传染病都能通过计划免疫来预防。

1、药物分为:

处方药(R):必须凭执业医师或执业助理医师处方才可以购买,并按医嘱服用的药物。

非处方药(OTC):不需要凭医师处方即可购买。

三、用药与急救

2、安全用药:详细阅读使用说明书;了解药物的

(1)作用与用途;(2)适应症;(3)用法和用量;

(4)生产日期和有效期;(5)主要成分;(6)药品规格;

(7)注意事项;(8)批准文号;(9)制造单位;

3、心肺复苏包括:胸外心脏按压和人工呼吸配合(30:2)。

(1)人工呼吸

人仰卧、头后仰,衣领腰带要解开

口鼻异物清干净,保持呼吸道畅通

托下颌,捏鼻孔,对着口部用力吹

(2)胸外挤压(适用于心跳停止)

站左侧,双手叠,有节奏、带冲击,按压胸骨下端(下陷3-4厘米),后放松。1次/秒

4、出血:

(1)内出血:是指体内器官的出血

(2)外出血包括:毛细血管出血、静脉出血和动脉出血三种。

5、止血方法:

动脉出血“近心端”,

静脉出血“远心端”。

同课章节目录