统编版(2019)必修上册高一文言文阅读课时练习题-02(含解析)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)必修上册高一文言文阅读课时练习题-02(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-20 12:11:57 | ||

图片预览

文档简介

统编版(2019)必修上册高一文言文阅读课时练习题-02(较难)

一、文言文阅读

(2021秋·高一课时练习)阅读下面一篇文言文,完成各题。

劝学(节选)

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。木直中绳,以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者,用心躁也。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.木直中绳 中:合于。 B.虽有槁暴暴:晒干。

C.假舆马者 假:借助。 D.君子生非异也 生:出生。

2.下列句子中“而”字的用法与例句相同的一项是( )

例句:冰,水为之而寒于水

A.吾尝终日而思矣 B.登高而招

C.臂非加长也,而见者远 D.蟹六跪而二螯

3.下列句中的加点词,和现代汉语的意义相近的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 B.圣心备焉

C.不如须臾之所学也 D.非蛇鳝之穴无可寄托者

4.下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( )

A.作者用“青出于蓝”“冰寒于水”两种生活现象说明学习可以使人提高,实现超越。

B.第一段用“木为轮”来推导出通过学习和“参省乎己”才能达到理想境界的结论。

C.第二段用“跂而望”不如“登高之博见”这种生活体验阐明“善假于物”的重要性。

D.第三段通过正反对比论述了只有积累、持之以恒和专心致志地学习,才能有所成就。

(2021·高一课时练习)阅读下面的文字,完成各题。

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步无以至千里不积小流无以成江海骐骥一跃不能十步驽马十驾功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

5.下列句子中加点词的解释,有误的一项是( )

A.金就砺则利 就:接近、靠近

B.驽马十驾 驾:指马行走十天的路程

C.吾尝跂而望矣 跂:提起脚后跟

D.参省乎己 参:验、检查

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.声非加疾也,而闻者彰 今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师

B.积土成山,风雨兴焉 古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

C.青,取之于蓝,而青于蓝 颁白者不负戴于道路矣

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强 申之以孝悌之义

7.下列各项中,加点词不属于古今异义词的一项是( )

A.非蛇鳝之穴无可寄托者

B.古之学者必有师

C.不如须臾之所学也

D.今之众人,其下圣人也亦远矣

8.下列各项中,与例句句式相同的一项是( )

例句:水为之而寒于水

A.师者,所以传道受业解惑也

B.则无望民之多于邻国也

C.不拘于时

D.句读之不知,惑之不解

9.文中画横线部分的断句正确的一项是( )

A.故不积跬步/无以至千里不积小流/无以成江海/骐骥一跃不能十步/驽马十驾/功在不舍

B.故不积跬步/无以至千里/不积小流无以成江海/骐骥一跃不能十步/驽马十驾功在不舍

C.故不积跬步/无以至千里不积小流/无以成江海/骐骥一跃/不能十步/驽马十驾/功在不舍

D.故不积跬步/无以至千里/不积小流/无以成江海/骐骥一跃/不能十步/驽马十驾/功在不舍

(2021·高一课时练习)阅读下面的文言文,完成下面小题。

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,车柔以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,车柔使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

10.下列句子中加点词的解释不正确的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 省:省察。

B.吾尝跂而望矣 跂:提起脚后跟。

C.锲而舍之,朽木不折 锲:刻。

D.用心躁也 躁:急躁。

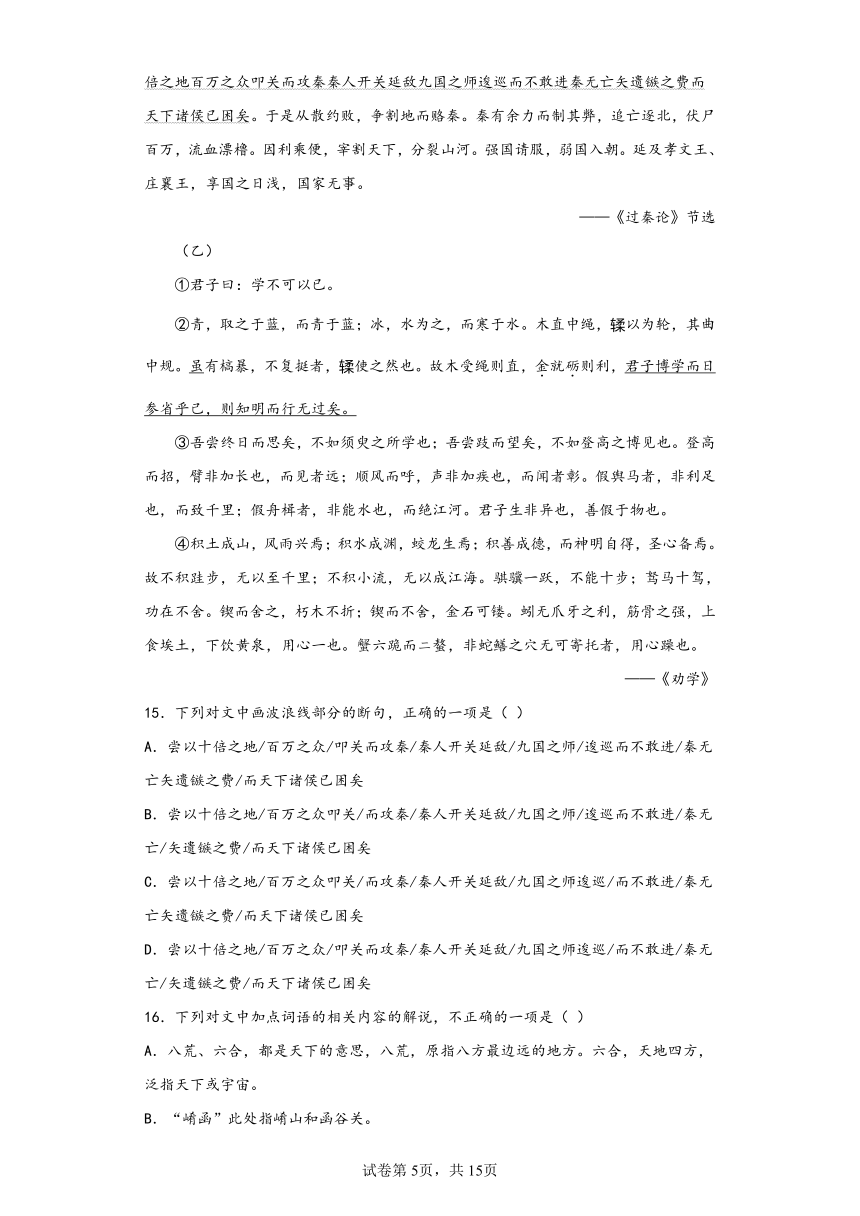

11.下列对文中加点的词语含义的理解,不正确的一项是( )

A.“君子”一词,广见于先秦典籍。在本文中指“有学问,有修养的人”。

B.“跬步”,古时称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”,故半步叫“跬”。

C.“驽马十驾”的“驾”是一天的行程,“十驾”是拉车走十天。

D.“江河”,古代既指一般的河流,也指长江和黄河。文中就是指一般的河流。

12.下列语句分别编成四组,全都是正面鼓励学习的一项是( )

①故木受绳则直,金就砺则利

②吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

③假舆马者,非利足也,而致千里

④骐骥一跃,不能十步

⑤锲而舍之,朽木不折

⑥蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉

A.①③④⑤ B.②③⑤⑥

C.①②③⑥ D.②③④⑤

13.下列有关原文内容的理解与分析,不正确的一项是( )

A.作者用人们生活中常见的靛青的提取、车轮的制造以及水寒冷而成冰等事例为喻,说明了“学不可以已”的道理。

B.“跂而望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,几个不同的比喻连用,使读者加深对同一道理的理解。

C.《劝学》虽然以论述思想品德的学习修养为主,但作者也着力论述了学习文化知识,特别是科学技术的学习方法。

D.荀子提出的“君子生非异也,善假于物也”的观点,富有深刻的哲理性,它启发和鼓励人们利用外物来增强人的能力。

14.把文中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2)君子生非异也,善假于物也。

(2021·高一课时练习)阅读下面的文言文,完成各题。

(甲)秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。……尝以十倍之地百万之众叩关而攻秦秦人开关延敌九国之师逡巡而不敢进秦无亡矢遗镞之费而天下诸侯已困矣。于是从散约败,争割地而赂秦。秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。因利乘便,宰割天下,分裂山河。强国请服,弱国入朝。延及孝文王、庄襄王,享国之日浅,国家无事。

——《过秦论》节选

(乙)

①君子曰:学不可以已。

②青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

③吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

④积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而ニ螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——《劝学》

15.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.尝以十倍之地/百万之众/叩关而攻秦/秦人开关延敌/九国之师/逡巡而不敢进/秦无亡矢遗镞之费/而天下诸侯已困矣

B.尝以十倍之地/百万之众叩关/而攻秦/秦人开关延敌/九国之师/逡巡而不敢进/秦无亡/矢遗镞之费/而天下诸侯已困矣

C.尝以十倍之地/百万之众叩关/而攻秦/秦人开关延敌/九国之师逡巡/而不敢进/秦无亡矢遗镞之费/而天下诸侯已困矣

D.尝以十倍之地/百万之众/叩关而攻秦/秦人开关延敌/九国之师逡巡/而不敢进/秦无亡/矢遗镞之费/而天下诸侯已困矣

16.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.八荒、六合,都是天下的意思,八荒,原指八方最边远的地方。六合,天地四方,泛指天下或宇宙。

B.“崤函”此处指崤山和函谷关。

C.“金”,指金属制的刀剑;“砺”指磨刀石。

D.荀子,名况,是我国春秋时期著名的思想家、教育家,先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想的集大成者,同早于他的孟子成为儒家中对立的两派。

17.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.甲文秦孝公重用即商鞅实行变法,奖励耕战,在加强中央集权的同时,不断增进农业生产。对外,秦与楚和亲,与韩订约,联齐、赵攻魏,为秦统一中国奠定了基础。

B.乙文“闻者彰”“致千里”“绝江河”这些效果的取得并不是因为人的本身有什么特异功能,而是因为凭借了自身内部的努力。

C.乙文用“木受绳则直,金就砺则利”的比喻,论证了学习可以提高人的水平的观点。

D.乙文中排比句与大量对偶句穿插使用,使文章既整齐和谐,又变化流畅,反应了荀子文章议论透辟、笔势雄健的特点。

18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语

(1)内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。

(2)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2021·高一课时练习)阅读下面的文字,完成下列小题。

劝学(节选)

荀子

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

问说(节选)

【清】刘开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识;好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓交相问难,审问而明辨之也。《书》不云乎?“好问则裕。”孟子论:“求放心”,而并称曰“学问之道”,学即继以问也。子思言“尊德性”,而归于“道问学”,问且先于学也。

是己而非人,俗之同病。学有未达强以为知理有未安妄以臆度如是则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人,是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

19.文中画波浪线的句子,句读最准确的一项是( )

A.学有未达强/以为知/理有未安妄/以臆度/如是/则终身几无可问之事

B.学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是则终身/几无可问之事

C.学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

D.学有未达强/以为知理/有未安妄/以臆度/如是则终身/几无可问之事

20.下列句子中加点字词,解释有误的一项是( )

A.非问无以广识 广:使动用法,使广泛

B.问焉以资切磋 资:借以

C.此唯师心自用耳 师:以…为师

D.是故贵可以问贱 贱:下贱

21.下列句子中加点的虚词,意义和用法相同的一组是( )

A.风雨兴焉/问焉以求一得

B.无以至千里/以多问于寡

C.锲而舍之/子思言“尊德性”,而归于“道问学”

D.蚓无爪牙之利/审问而明辨之也

22.翻译文中划线的句子。

(1)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(2)贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。

23.分析《问说》第二段,用自己的话概括世俗之人不愿“问”的原因有哪些。

(2021·高一课时练习)阅读下列文言语段,完成下面小题。

(一)

青、取之于蓝而青于蓝;冰、水为之而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规,虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

(二)

南方有鸟焉,名曰蒙鸠①。以羽为巢,而编之以发,系之苇苕②,风至苕折,卵破子死。巢非不完也,所系者然也。西方有木焉,名曰射干,茎长四寸,生于高山之上,而临百仞之渊。木茎非能长也,所立者然也。蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。兰槐之根是为芷,其渐之潃③,君子不近,庶人不服。其质非不美也,所渐者然也。故君子居必择乡,游必就士,所以防邪僻而近中正也。

(《荀子·劝学》)

【注】①蒙鸠:即鹪鹩,一种善于筑巢的小鸟。②苇苕(tiáo):芦苇的穗。③潃(xiǔ):臭泔水。

24.下列语句中加线的词,解释不正确的一项是( )

A.顺风而呼,声非加疾也 疾:快速

B.非能水也,而绝江河 绝:横渡

C.巢非不完也 ,所系者然也 完:完美。

D.其质非不美也,所渐者然也 渐:浸渍。

25.下列句子中加线字意义和用法相同的一项是( )

A.南方有鸟焉,名曰“蒙鸠” 积土成山,风雨兴焉

B.其渐之滫,君子不近 以为轮,其曲中规

C.白沙在涅,与之俱黑 冰,水为之,而寒于水

D.而临百仞之渊 吾尝终日而思矣

26.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.荀子所讲的“学”,不仅指学习各种文化知识,还包括提高思想品德修养。

B.荀子认为,人的先天条件是“学”的决定性因素,但同样也需要后天努力。

C.文章用“蒙鸠”系巢于芦苇之上,风至苇折卵破子死的比喻,说明人应该注意立身的方式。

D.“蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑”这组比喻从正反两个方面说明了环境的重要。

27.把文中画线的语句翻译成现代汉语。

(1)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2)故君子居必择乡,游必就士,所以防邪僻而近中正也。

(2021春·高一课时练习)阅读下面文章,完成下面小题。

【文一】

师 说

韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

【文二】

师友箴并序

柳宗元

今之世,为人师者众笑之。举世不师,故道益离;为人友善,不以道而利,举世无友,故道益弃。呜呼!生于是病矣,歌以为箴。既以儆己,又以诫人。

不师如之何?吾何以成!不友如之何?吾何以增!吾欲从师,可从者谁?借有可从,举世笑之;吾欲取友,谁可取者?借有可取,中道或舍。仲尼不生,牙也久死。二人可作,惧吾不似。中焉可师,耻焉可友,谨是二物,用惕尔后。道苟在焉,佣丐为偶;道之反是,公侯以走。内秀诸古,外考诸物,师乎友乎,敬尔无忽!

28.某同学整理“师”的用法与意义,还不够全面,请就上述文章和你的学习积累,帮助该同学补充完善。

师 ①老师。 师者,所以传道授业解惑也。 ②用作动词,从师。 不师如之何 ③意动用法,以……为师。 其闻道也,固先乎吾,吾从而师之。 ④学习,效法。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎。 ⑤________________________________________________ ⑥________________________________________________

29.用上述文章中的原句,将下面两段文字补充完整。

(1)韩愈作《师说》是针对当时的社会现实,这社会现实正是柳宗元在《〈师友箴〉并序》中所言,“________”。

(2)韩愈谈“师”,柳宗元谈“师友”,两人都以“道”为重点,韩愈认为“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”,柳宗元也认为“中焉可师,耻焉可友”,并且强调“____,____,____,____”,与韩愈所言极为一致。

30.阅读论述类文章,要把握作者的观点与论述思路,感受文章的逻辑思辨力。请以《师说》第二段为例,谈谈作者如何有逻辑地展开论证?

31.韩愈认为“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”,对此,当代中学生应该如何看待?请你访谈中学生,拟写访谈问题(至少拟写3个)。

(2021·高一课时练习)阅读下面文言文,完成下面小题。

(甲)

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之其声鸣鸣然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须,美长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取,惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

(节选自苏轼《前赤壁赋》)

(乙)

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴。月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”

于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出曾日月之几何,而江山不可复识矣!

(节选自苏轼《后赤壁赋》)

32.下列句子中,加横线词语释义全部正确的一组是( )

A.举酒属客(劝人饮酒、劝请)羽化而登仙(飞升成仙)

B.倚歌而和之(和谐)山川相缪(“缭”,盘绕)

C.知不可乎骤得(急速,快)而卒莫消长也(终究)

D.相与枕藉乎舟中(共同,一起)洗盏更酌(更替)

33.下列各组句子中,加横线的词的意义和用法相同的一项是( )

A.归而谋诸妇 固一世之雄也,而今安在哉

B.曾日月之几何 则天地曾不能以一瞬

C.藏之久矣,以待子不时之需挟飞仙以遨游

D.状如松江之鲈 此非曹孟德之诗乎

34.下列文学文化常识解释不正确的一项是( )

A.美人,指他所思慕的人,古常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征,与《离骚》中的“灵修美人”寓意有相同之处。

B.“子”意义丰富,既指“公侯伯子男”中的第四等爵位,又是古代对成年男子或对时方的尊称。

C.荆州,在今湖北、湖南一带,与冀州、兖州、青州、徐州、扬州、豫州、梁州和雍州合称“九州”。

D.“谥”是谥号,是朝廷对帝王、贵族、大臣、平民等死后依其生前事迹所给予的或褒或贬的称号,如诸葛亮谥为“忠武”,岳飞谥为“武穆”。

35.下列对文言文内容的理解与分析,不恰当的一项是( )

A.甲文中的第二段重在抒情,第三段重在说理。先凭吊历史人物的兴亡,感到人生短促,变动不居,因而跌入现实的苦闷;而后阐发变与不变的哲理,申述人类和万物同样是永久地存在,表现了旷达乐观的人生态度。

B.甲文节选自《赤壁赋》,这是一篇游记散文,但作者绝不仅仅是为了记游,文章以文为赋,意象连贯,结构严谨。作者依托于景物描写,抒情说理,因景生情,借物喻理,使文章的诗情画意与议论理趣完美统一。

C.乙文前三段写泛游之前的活动,包括交待泛游时间、行程、同行者以及为泛游所作的准备。写初冬月夜之景与踏月之乐,有了良朋益友、佳肴美酒,再游赤壁顺理成章,不多的几行文字,让写景、叙事、抒情融为一体。

D.前后《赤壁赋》都写于被贬期间,虽用了主客问答的形式,但《前赤壁赋》重在记游、状景,字字秋色,宁静清幽;而《后赤壁赋》意在借景抒怀,阐发哲理,句句冬景,清冷深幽。

36.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

(2)是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。

(2021春·高一课时练习)阅读下面的文言文,完成下面小题。

师说

韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前其闻道也固先乎吾吾从而师之生乎吾后其闻道也亦先乎吾吾从而师之吾师道也夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

37.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.生乎吾前/其闻道也/固先乎吾/吾从而师之/生乎吾后/其闻道也/亦先乎吾/吾从而师之/吾师道也/夫庸知其年之先后生于吾乎

B.生乎吾前/其闻道也固先乎吾/吾从而师之/生乎吾后/其闻道也亦先乎吾/吾从而师之/吾师道也/夫庸知其年之先后生于吾乎

C.生乎吾前/其闻道也/固先乎吾/吾从而师之/生乎吾后/其闻道也/亦先乎吾/吾从而师之/吾师道也/夫庸知其年之先后/生于吾乎

D.生乎吾前/其闻道也固先乎吾/吾从而师之/生乎吾后/其闻道也亦先乎吾/吾从而师之/吾师道也/夫庸知其年之先后/生于吾乎

38.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确.的一项是( )

A.巫医,古代巫和医不分,巫主要以祝祷、占卜为业,也为人治病。

B.师襄,名叫襄的老师。古代习惯在人的字前加一个表其职业的词。

C.六艺,在文中指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。

D.说,是古代一种议论性文体。师说,就是说说关于从师的道理。

39.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确.的一项是( )

A.第一段所提出的无论贵贱长幼、有道者皆可为师的择师标准,很有积极意义。

B.第二段以对比的方法针砭时弊,批判了“士大夫之族”耻于从师的恶劣风气。

C.第三段以孔子从师为例,阐明教师的作用和“道之所存,师之所存”的道理。

D.第四段作者借赞扬李蟠“不拘于时”“能行古道”,补充交代本文的写作缘由。

40.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(《劝学》)

(2021·高一课时练习)阅读下面的文言文,完成下面小题。

(一)

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规,虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

……

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(节选自荀子《劝学》)

(二)

南方有鸟焉,名曰蒙鸠,以羽为巢,而编之以发,系之苇苕,风至苕折,卵破子死。巢非不完也,所系者然也。西方有木焉,名曰射干,茎长四寸,生于高山之上,而临百仞之渊,木茎非能长也,所立者然也。蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。兰槐之根是为芷,其渐之滫①,君子不近,庶人不服。其质非不美也,所渐者然也。故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正也。

物类之起,必有所始。荣辱之来,必象其德。肉腐出虫,鱼枯生蠹。怠慢忘身,祸灾乃作。强自取柱,柔自取束。邪秽在身,怨之所构。施薪若一,火就燥也,平地若一,水就湿也。草木畴生,禽兽群焉,物各从其类也。是故质的张,而弓矢至焉;林木茂,而斧斤至焉;树成荫,而众鸟息焉。醯②酸,而蚋聚焉。故言有招祸也,行有招辱也,君子慎其所立乎!

是故无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。行衢道者不至,事两君者不容。目不能两视而明,耳不能两听而聪。螣蛇无足而飞,鼫鼠五技而穷。《诗》曰:“尸鸠在桑,其子七兮。淑人君子,其仪一兮。其仪一兮,心如结兮!”故君子结于一也。

昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出听伯牙鼓琴而六马仰秣故声无小而不闻行无隐而不形玉在山而草润渊生珠而崖不枯为善不积邪安有不闻者乎。

【注】①滫(xiǔ):已酸臭的淘米水。②醯(xī):醋。

(节选自荀子《劝学》)

41.对下列加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.积善成德,而神明自得,圣心备焉 神明:非凡的智慧

B.其质非不美也,所渐者然也 渐:浸泡

C.怠慢忘身,祸灾乃作 怠慢:淡漠,不恭敬

D.是故质的张,而弓矢至焉 质的:靶子

42.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出/听伯牙鼓琴而六马仰/秣故/声无小而不闻行/无隐而不形玉/在山而草润渊/生珠而崖不枯/为善不积邪/安有不闻者乎

B.昔者瓠巴鼓瑟/而流鱼出听/伯牙鼓琴/而六马仰秣/故声无小而不闻行/无隐而不形玉/在山而草润渊/生珠而崖不枯/为善不积邪/安有不闻者乎

C.昔者瓠巴鼓瑟/而流鱼出听/伯牙鼓琴/而六马仰秣/故声无小而不闻/行无隐而不形/玉在山而草润/渊生珠而崖不枯/为善不积邪/安有不闻者乎

D.昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出/听伯牙鼓琴而六马仰/秣故/声无小而不闻/行无隐而不形/玉在山而草润/渊生珠而崖不枯/为善不积邪/安有不闻者乎

43.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.选文(一)(二)除少数地方直接说明道理外,几乎都是比喻,作者通过比喻阐明道理,证明论点,这是荀子的《劝学》在写作上的一大特色。

B.选文(一)的最后一段谈论学习的意义和作用,荀子通过几组比喻从正反两面强调学习要逐步积累,坚持不懈,专心致志,进一步深化了对“学不可以已”这一观点的认识。

C.选文(二)第一段连用五个生活中的事实来设喻,阐明不好的环境会对学习主体造成不良的影响。劝勉人们要重视外部环境的重要作用而去选择对的地方和对的人。

D.选文(二)告诉我们,事情的发生都是有起因的,君子立身处世一定要保持谨慎,否则就容易遭受一些祸害和耻辱。

44.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(2)故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正也。

试卷第14页,共15页

试卷第15页,共15页

参考答案:

1.D 2.C 3.C 4.B

【分析】1.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.“君子生非异也”是说“君子的本性跟一般人没什么不同”,生:通“性”,本性。

故选D。

2.本题考查学生理解文言虚词在文中的用法的能力。

例句“冰,水为之而寒于水”是说“冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷”,而:转折关系连词,可是,却。

A.“吾尝终日而思矣”是说“我曾经整天思索”,而:修饰关系连词,不译。

B.“登高而招”是说“登到高处招手”,而:修饰关系连词,不译。

C.“臂非加长也,而见者远”是说“胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见”,而:转折关系连词,可是,却。

D.“蟹六跪而二螯”是说“螃蟹有六条腿,两个蟹钳”,而:并列关系连词,不译。

故选C。

3.本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“君子博学而日参省乎己”是说“君子广博地学习并且每天检验反省自己”,博学:广博地学习。博学的今义:学问广博精深。

B.“圣心备焉”是说“圣人的心境由此具备”,圣心:圣人的心境。圣心的今义:帝王的心意。

C.“不如须臾之所学也”是说“不如片刻学到的知识多”,“须臾”的古义和今义都指“极短的时间,片刻”。

D.“非蛇鳝之穴无可寄托者”是说“没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身”,寄托:寄居。寄托的今义:把理想、希望、感情等放在(某人身上或某种事物上)。

故选C。

4.本题考查学生理解文章内容的能力。

B.“推导出通过学习和‘参省乎己’才能达到理想境界的结论”错误,“木为轮”是证明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状况。根据同样的道理推论,人只有经过“博学“(广泛地学习)才能增长知识,培养品德,锻炼才干,成为一个有道德有学问的人。

故选B。

参考译文:

君子说:学习是不可以停止的。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多;我曾经踮起脚远望,却不如登到高处看得广阔。登到高处招手,胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见;顺着风呼叫,声音没有变得洪亮,可是听的人在远处也能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。如果刻几下就停下来了,那么腐朽的木头也刻不断。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它用心浮躁。

5.B 6.A 7.C 8.B 9.D

【分析】5.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.“驽马十驾”意思是劣马拉车走十天(也能到达)。“驾”,马拉车一天所走的路程叫“一驾”。

故选B。

6.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.“而”,连词,表转折,但。

B.“焉”,兼词,于此。/语气词,表陈述语气。

C.“于”,介词,从。/介词,在。

D.“之”,助词,定语后置标志。/代词,代老百姓。

故选A。

7.本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“寄托”,古义寄身,容身;今义,指托付或把情感、希望、理想等放在某人某事物上。

B.“学者”,古义求学的人;今义,指在学术上有一定成就的人。

C.“须臾”,古今意思一致,片刻。

D.“众人”,古义一般人;今义,大家,很多人。

故选C。

8.本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例句,状语后置句,“于”是标志,“寒于水”应为“于水寒”。

A.判断句,标志是“……者,……也”。

B.状语后置句,“多于邻国”应为“于邻国多”,标志是“于”。

C.被动句,“于”表被动。

D.宾语前置句,“之”是标志,应为“不知句读,不解惑”。

故选B。

9.本题考查学生文言文断句的能力。

从句式的角度来看,“不积跬步/无以至千里”和“不积小流/无以成江海”结构一致,所以应分别断开,排除ABC。

故选D。

参考译文:

君子说:学习是不可以停止的。

靛青,是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青;冰,是水凝结而成的,然而却比水更寒冷。木材笔直,合乎墨线,但是(用火淬取)使它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎(圆到)如圆规画的一般的标准了,即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直,用火萃取使它成为这样的。所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利,君子广博地学习,并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明理并且行为没有过错了。

我曾经一天到晚地冥思苦想,(却)比不上片刻学到的知识(收获大);我曾经踮起脚向远处望,(却)不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂并没有加长,可是远处的人却能看见;顺着风喊,声音并没有加大,可是听的人却能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外,借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡长江黄河。君子的资质秉性跟一般人没 什么 不同,(只是君子)善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨就从这里兴起了;汇积水流成为深渊,蛟龙就从这里产生了;积累善行养成高尚的品德,自然会心智澄明,也就具有了圣人的精神境界。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马拉车走十天,(也能到达,)它的成绩来源于走个不停。(如果)刻几下就停下来了,(那么)腐烂的木头也刻不断。(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下可以喝到土壤里的水,这是由于它用心专一啊。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。

10.D 11.D 12.C 13.C 14.(1)君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

(2)君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

【分析】10.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.躁:浮躁,不专心。句意:这是因为它用心浮躁。

故选D。

11.本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

D.“古代既指一般的河流,也指长江和黄河。文中就是指一般的河流”错,应为:江河,古代具体指长江和黄河,今天泛指河流。这里指的是长江、黄河。

故选D。

12.本题考查学生理解文言文语句含义,筛选信息能力。

①木受绳则直,金就砺则利:所以木材经过墨线量过就能取直,刀剑等金属制品在磨刀石上磨过就能变得锋利,意思是人经过学习就可以改变自己,所以人应该通过学习改变自给,这是作者从正面鼓励学习;

②吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也:我曾经整天思索,(却)不如片刻学到的知识(多),意思是“空想不如学习”,作者从正面说明“学习和思考的关系”;

③假舆马者,非利足也,而致千里:借助骑马的人,不一定是跑的快的人,却可以行千里路,意思是“君子善于借助外物”,作者从正面鼓励人们“学习要善于借助外物”;

④骏马跳跃一次,不能不能有十步远:作学问,应该持之以恒,是从反面来说明学习要坚持;

⑤锲而舍之,朽木不折:雕刻一下便放弃,即使是腐朽的木头也不能被折断;意思是“作学事情,应该持之以恒”,是从反面来说明学习要坚持;

⑥蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉:蚯蚓没有锋利的爪牙,坚强的筋骨,却能上吃泥土,下饮地下水,这是用心专--的缘故;意思是“学习要用心专一”这是作者从正面鼓励人们学习要用心专一。

根据以上分析可以看出以上语句鼓励学习的是:①②③⑥;

故选C。

13.本题考查学生理解分析文言文内容能力。

C.“作者也着力论述了学习文化知识,特别是科学技术的学习方法”表述错误,作者从学习的意义、学习的作用以及学习方法和态度几个方面来论述“学不可以已”,没有谈及“学习文化知识,特别是科学技术的学习方法”。

故选C。

14.本题考查学生理解并翻译文言文句子能力。

(1)博学,广泛地学习;日,名词作状语,每天;参,检查;省,省察;知,通“智”,智慧;过,过失。

(2)生,通“性”,资质,禀赋;异,不同,这里指与一般人的差别;假,借,借助。

【点睛】参考译文:

君子说:学习不可以半途而止。

靛青是从蓼蓝草里提炼出来的,却比蓼蓝草还要青;冰是由水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多;我曾经踮起脚远望,却不如登到高处看得广阔。登到高处招手,胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见;顺着风呼叫,声音没有变得洪亮,可是听的人在远处也能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。如果刻几下就停下来了,那么腐朽的木头也刻不断。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它用心浮躁。

15.A 16.D 17.B 18.(1)对内制定法律制度,致力农耕纺织,修造防守和进攻的战具,对外采用连横的策略来使诸侯们互相争斗。

(2)君子广泛地学习而且每天检查反省自己,就智慧明达,行动也没有过错了。

【分析】15.本题考查学生文言文断句的能力。

句子翻译:他们曾经用十倍于秦的土地,上百万的军队,攻打函谷关来攻打秦国。秦人打开函谷关口迎战敌人,九国的军队有所顾虑徘徊不敢入关。秦人没有一兵一卒的耗费,然而天下的诸侯就已窘迫不堪了。

“十倍之地”和“百万之众”一起作介词“以”的宾语,意思是“用十倍于秦的土地、上百万的军队”,宾语“百万之众”后要断开,据此排除BC两项;

“矢”作“亡”的宾语,中间不能断开,排除BD两项;

故选A。

16.本题考查学生理解古代文化常识的能力。

D.“荀子,名况,是我国春秋时期著名的思想家、教育家”错误。荀子是“战国”时期人。

故选D。

17.本题考查学生筛选文中信息、归纳内容要点的能力。

B.“凭借了自身内部的努力”理解不正确,应是“凭借了外界条件”。

故选B。

18.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

赋分点:(1)内,外:名作状,对内,对外。务:致力。斗:使……相斗。

(2)博学:广泛的学习。日:名词作状语,每天。参省:检查反省。知:通“智”,智慧。

【点睛】文言文翻译记清两原则,一是直译为主,字字落实。所谓“直译”就是字字落实,不可凭大意去翻译。所谓“字字落实”,就是在翻译时,要将文言语句中的每个词都落实到译文中去,这是文言文翻译的最基本的要求。“直译为主”是文言文翻译最基本的方法,也是保证达到“字字落实”这一基本要求的最佳方法。“直译为主”是说对于大多数句子、大多数词语,可以采取直接翻译的方式来进行。二是意译为辅,文句通顺。所谓“意译为辅”就是在难以直译或直译后难以表达原文意蕴的时候,酌情采用意译作为辅助手段。文句通顺是语言表达的一般要求,凡是语言表达都必须遵从。考生一定要养成推敲语句的习惯。翻译成现代汉语以后一定要读一读,看看是否通顺、流畅。如果不通顺、不流畅,就要对它进行修改、润色,适当的进行意译。

参考译文:

(甲)

秦孝公占据着崤山和函谷关的险固地势,拥有雍州的土地,君臣牢固地守卫着,借以窥视周王室(的权力)(秦孝公)有席卷天下,包办天宇之间,囊括四海的意图,并统天下的雄心。正当这时,商鞅辅佐他,对内建立法规制度,从事耕作纺织,修造防守和进攻的器械;对外实行连衡策略,使诸侯自相争斗。因此,秦人轻而易举地夺取了黄河以西的土地。秦孝公死了以后,惠文王、武王、昭襄王承继先前的基业,沿袭前代的策略,向南夺取汉中,向西攻取巴、蜀,向东割取肥沃的地区,向北占领非常重要的地区。诸侯恐慌害怕,集会结盟,商议削弱秦国。不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地,用来招纳天下的优秀人才,采用合纵的策略缔结盟约,互相援助,成为一体。……他们曾经用十倍于秦的土地,上百万的军队,攻打函谷关来攻打秦国。秦人打开函谷关口迎战敌人,九国的军队有所顾虑徘徊不敢入关。秦人没有一兵一卒的耗费,然而天下的诸侯就已窘迫不堪了。因此,纵约失败了,各诸侯国争着割地来贿赂秦国。秦有剩余的力量趁他们困乏而制服他们,追赶逃走的败兵,百万败兵横尸道路,流淌的血液可以漂浮盾牌。秦国凭借这有利的形势,割取天下的土地,重新划分山河的区域。强国主动表示臣服,弱国入秦朝拜。延续到孝文王、庄襄王,统治的时间不长,秦国并没有什么大事发生。

——《过秦论》节选

(乙)

君子说:学习是不可以停止的。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多;我曾经踮起脚远望,却不如登到高处看得广阔。登到高处招手,胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见;顺着风呼叫,声音没有变得洪亮,可是听的人在远处也能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。如果刻几下就停下来了,那么腐朽的木头也刻不断。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它用心浮躁。

——《劝学》

19.C 20.D 21.B 22.(1)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。

(2)对于比自己道德才能高的人,向他们问,借以破除那疑问,这就是孔子所说的到有道德有学问的人那里去匡正自己。 23.对于比自己道德才能高的人,因嫉妒而不愿问;对于不如自己的人,因轻视而不屑于问;对于和自己水平相同的人,因不敬重他而不甘愿问。

【分析】19.本题考查学生文言文断句的能力。

句子大意是:学习有未贯通不理解的地方,却偏偏以为理解,所持的道理有不稳妥的地方,却胡乱地凭主观猜测,像这样,就终生几乎都没有什么可问的事了。

“学有未达,强以为知”“理有未安,妄以臆度”,是一组对仗结构的句子,应当各自断开,排除AD;

“则”一般用于下句句首,前面断开,排除B。

故选C。

20.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D. 是故贵可以问贱,意思是“所以地位高的人可以问身份低的人”。贱:身份低的人。

故选D。

21.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.兼词,相当于“于此”;代词,他;

B.介词,用来;介词,用;

C.表假设,如果;表顺承,可以不译;

D.助词,起到定语后置的作用;代词,它。

故选B。

22.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)题得分点有:爪牙之利、筋骨之强,定语后置句,锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨;上、下,名词做状语,向上、向下;黄泉,泉水。

(2)题得分点有:贤于己,状语后置句,比自己道德才能高;所谓……也,判断句;就,靠近,到;正,匡正。

23.本题考查学生筛选并概括文中信息的能力。

题目要求分析《问说》第二段,用自己的话概括世俗之人不愿“问”的原因有哪些。

世俗之人不愿“问”的原因,原文表述为“贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉”,也就是对于比自己道德才能高的人,因嫉妒而不愿问;对于不如自己的人,因轻视而不屑于问;对于和自己水平相同的人,因不敬重他而不甘愿问。

参考译文:

劝学(节选)

荀子

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。如果刻几下就停下来了,那么腐朽的木头也刻不断。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它用心浮躁。

问说(节选)

【清】刘开

一个有见识的人,他做学问必然喜欢向别人提问请教。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。道理明白了,可是还不能应用于实际,认识了那些大的原则、纲领、总体,可是还可能不了解那些细节,对于这些问题除了问,怎么能解决问题呢?对于比自己道德才能高的人,向他们问,借以破除那疑问,这就是孔子所说的到有道德有学问的人那里去匡正自己。对于不如自己的人,向他们问,借以求得一点正确的见解,这就是曾子所说的以高才能向低才能的人问,以道德高知识多向道德低知识少的人问。对同自己水平相等的人,向他们问,借以共同研究,这就是《中庸》所说的互相诘问,详细地考察,明确地分辨它。《尚书》不是说吗?“喜爱问的人,学问知识就丰富。”孟子论述:“找回自己的放纵散漫的心”的时候,并提“学问之道”,“学”之后就紧跟着“问”。子思谈“重视品德修养”时,归结到要好问勤学,在他的提法中“问”并且在“学”的前面。

认为自己对,别人不对,这是世俗人的共同毛病。学习有未贯通不理解的地方,却偏偏以为理解,所持的道理有不稳妥的地方,却胡乱地凭主观猜测,像这样,就终生几乎都没有什么可问的事了。对比自己道德才能高的人,就妒忌他,不愿意向他问,对不如自己的人,就轻视他,认为不值得向他问,对同自己水平相同的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘愿向他问。像这样,就天下几乎没有可以问的人了,什么人都不值得佩服了,什么事都没有可疑的了,这只是自以为是罢了。自以为是,那错误还是小的;自己知道自己的浅薄却严密地掩盖自己的过错,宁愿让学习最终不进步,也不愿意虚心向别人请教,这样危害自己的内心修养,错误可就大了,而陷入这种大错误的人常常占十分之八九。

聪明的人考虑一千次,也一定会出现一次错误。圣人所不了解的事物,普通的人不一定也不了解;普通的人所能做的,圣人不一定能做。真理不专门存在于某人,学习是没有止境的,那么,“问”可以少得了吗?《周礼》说,朝堂之外要询问百姓对朝政的意见,国家的大事还问到平民。所以地位高的人可以问身份低的人,道德才能高的人可以问道德才能低的人,老人可以问年轻的人,只考虑道德学问方面的成就罢了。

孔文子不以向比他低下的人请教为耻辱,孔子认为他道德学问高。古人把“问”作为美德,而并不认为它是可耻的,后代的君子反而争先把“问”当作耻辱,那么古人所深深地感到羞耻的事,后代人却做着而不以为耻的就多了,可悲啊!

24.A 25.C 26.B 27.(1)所以木材用墨线量过就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么(他)就会智慧明达而且行为没有过失了。

(2)所以君子居住要选择好的环境,交游必须接近品德兼优的人,用来防止沾染邪恶的东西以接近正确的思想。

【分析】24.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.疾:劲疾、洪亮。句意:顺着风呼叫,声音没有变得洪亮。

故选A。

25.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.焉:语气助词,不译/兼词,在这里;

B.其:如果,表假设/代词,它的;

C.之:均为代词,它;

D.而:连词,表承接/连词,表修饰。

故选C。

26.本题考查学生理解文言文内容能力。

B.“人的先天条件是‘学’的决定性因素”表述错误,文中强调后天的学习。

故选B。

27.本题考查学生理解并翻译文言文句子能力。

(1)受绳,经过墨线的比量,用墨线量过;直,作动词,取直,变直;就,靠近;砺,磨刀石;利,作动词,变得锋利;博学,广博地学习;日,名词作状语,每天;参省,检验省察;知,通“智”,智慧,见识。

(2)居必择乡,居住要选择好的环境;游,交游;就,接近;游必就士,交游必须接近品德兼优的人;所以,用来……;邪僻,作名词,邪恶的东西;中正,作名词,正确的思想。

参考译文:

(一)

靛青是从蓼蓝草里提炼出来的,却比蓼蓝草还要青;冰是由水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多;我曾经踮起脚远望,却不如登到高处看得广阔。登到高处招手,胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见;顺着风呼叫,声音没有变得洪亮,可是听的人在远处也能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

(二)

南方有一种鸟,名叫“蒙鸠”,用羽毛构筑自己的窝巢,再用毛发把窝编结起来,把窝系在芦苇的嫩条上。一遇风吹,芦苇的嫩条折断,蒙鸠的窝巢也就掉到地上,鸟蛋被打破,幼鸟被摔死。这并不是蒙鸠的窝巢构筑得不完好,而是由于它所系结的东西太脆弱所造成的。西方有一种树木,名叫“射干”,树茎只有四寸长,可它生长在高山上面,就能俯瞰百丈深渊。这并不是在高山上面射干的树茎就能够长得长些,而是它所生长的地势使它如此的。蓬草生长在麻丛当中,不需要扶植就长得挺直;洁白的沙子如果混进了黑泥里,也会变得跟就黑泥一样黑。香草兰槐的根叫做芷,虽然香,如果将它浸泡在臭水当中,君子就不愿意接近它,百姓也不愿意佩戴它。这并不是芷的本质不好,而是由于它被浸泡在臭水里的缘故,因此,君子定居时一定要选择好的环境,外出交游一定要和有道德有学问的人结伴,这样就能够防止自己受邪恶乖僻之人的影响。

28. 名词,擅长某种技术的人或者是乐师 巫医乐师百工之人 动词,学习 吾师道也 29. 为人师者众笑之 佣丐为偶 道苟在焉 道之反是 公侯以走 30.《师说》第二段逻辑严谨,论证清晰。采用正反对比手法从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要。 31.访谈问题:①在学习的过程中,你没有过质疑老师的时候?你是怎么做的?②与老师谈论问题的时候,你能大胆地提出意见吗?③当发现老师的讲解有错误的时候,你会对老师有看法吗?

【分析】28.本题考查学生理解文言实词一词多义的能力。

题目要求整理“师”的用法与意义。

比如“巫医乐师百工之人”一句中的“师”应当是指“擅长某种技术的人或者是乐师”;

“吾师道也”一句中的“师”应当是动词“学习”。

29.本题考查学生理解句子含义及筛选相关信息的能力。

柳宗元在《〈师友箴〉并序》中谈到社会现实的一句是“为人师者众笑之”;

柳宗元《〈师友箴〉并序》中以“道”为重点,并与韩愈“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”意思一致的是“道苟在焉,佣丐为偶;道之反是,公侯以走”。

30.本题考查学生分析文章论证思路及结构特点的能力。

《师说》第二段论点鲜明,结构严谨。作者在感叹“师道之不传也久矣”之后,从三个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;次用人们对自己与对儿子的要求不同来对比,指出“士大夫之族”行为的自相矛盾;最后用“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”对比,揭露士大夫之族的错误想法,指出这是“师道不复”的真正原因。这段文字从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要。

31.本题考查学生进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

题目中给出的句子“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”,是在引导学生思考师生关系,就学问而言,老师不一定比弟子有才华,弟子也不一定不如老师,这就启发学生不要迷信权威,要敢于大胆质疑;师生关系也并非“上下”或“尊卑”的关系,应当是建立在“平等”基础上的关系,因此可以在访谈时引导学生针对比如对老师的讲解有疑问时要敢于提出自己的见解,在讨论时要以平等的身份去讨论问题;另外也启发学生明白,老师也会有错误,不要对老师有看法,而应当理解老师也是普通人,只不过比你懂得道理早,对专业知识更擅长而已,也免不了会有错误。可以针对这些理解和思考设计问题。

参考译文:

师说

古代求学的人必定有老师。老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的人。人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑?有了疑惑,如果不跟老师学习,那些成为困惑的问题,就始终不能解开。出生在我之前的人,他懂得的道理本来就比我早,我跟从他学习,以他为老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,我也跟从他,拜他为老师。我是向他学习道理的,哪管他是生在我之前还是生在我之后呢?因此,就从师问道来说,没有贵和贱的区分,没有长和幼的区分,道存在的地方,就是老师在的地方。

唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑也难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他,焉为代词);现在的一般人,他们才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧!爱自己的孩子,选择老师来教他。但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的文句的停顿,并不是我所说的传授道理,解答疑难问题的老师。不知句子停顿要问老师,有疑惑不能解决却不愿问老师;小的方面学习了大的却丢了。我没有看到他的明达。巫医、乐师、各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”的人,就聚在一起嘲笑他们。问他们,就说:“他和他年龄差不多,懂得的道理也差不多。把地位低的人当做老师,就足以感到耻辱;把官大的人当做老师,就被认为近于谄媚。”哎!求师的风尚难以恢复由此可以知道了!巫医、乐师、各种工匠这些人,君子不屑一提,现在他们的智慧竟然反而比不上这些人了,这真是奇怪啊!

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,其中一定有可以当我的老师的人。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的途径,写这篇《师说》来赠送他。

师友箴并序

当今社会上,做老师的被大家讥笑。整个社会都不求师,因此离“道”也越来越远了;做朋友的,不是以“道”相交,而是以利相交,整个社会上就没有真正的朋友,因此造成了正道日益被抛弃的后果。唉!我对于这种状况感到很痛心啊,于是写下这首歌作为箴文。既用来警戒自己,又用来规劝别人。

不求师怎么行呢 我靠什么成就自己!不交朋友怎么行呢 我靠什么提高自己!我想师从老师,谁值得我师从呢 假使找到了值得我师从的老师,又会被整个社会上的人讥笑。我想交朋友,应交什么样的人呢 假使有朋友可交,在对待“道”上又可能因观点不同而分手。现世已找不出孔子那样的老师,像鲍叔牙那样的朋友也早已死去。即使二人在世,恐怕我的“道”和他们的也不-样吧。言行合乎中道的可以作为老师,知道以利为耻辱的可以结为朋友,谨以这两个标准,用来提醒你以后求师交友。如果能坚持中道的,即使是佣人、乞丐也可以作为老师和朋友;假如背弃了中道,就是公侯卿相,也要离开他们。内要考察于历史,外要考察于社会现实,对于从师交友,要警戒不要疏忽。

32.A 33.D 34.D 35.D 36.(1)何况我同你在江边捕鱼砍柴,以鱼虾为伴以麋鹿为友,驾着一只小船,举杯互相劝酒。

(2)这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。

【解析】32.本题考查学生理解常见文言实词在文中含义的能力。

B.“和”,同声相应,唱和;

C.“骤”,一下子、很轻易地;

D .“相”,互相;“更”,再。

故选 A

33.本题考查学生理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.“而”,连词,表顺承/连词,表转折,但是;

B.“曾”,曾经/副词,加强语气,常与“不”连用,译为“连…”或竟然;

C.“以,连词,表目的,来/连词,表修饰;

D.“之”前后两个都是结构助词,的。

故选D

34.本题考查学生理解古代文化常识的能力

D.“谥号,是朝廷对帝王、贵族、大臣、平民等死后依其生前事迹所给予的或褒或贬的称号”说法错误。谥号是对死去的人,按其生平事迹进行评定后,后世给予或褒或贬或明的称号,始于西周。总的来说,古代历史上的皇帝、皇后以及诸侯大臣等社会地位相对较高人物在其去世之后朝廷会依据其生前所作所为,从而给出一个具有评价意义的称号,用来高度概括一个历史人物的生平。可见谥号是不针对平民的。

故选D。

35.本题考查学生对文本内容的理解和辨析能力。

D .“但《前赤壁赋》重在记游、状景”是错误的。《前赤壁赋》虽然是一篇游记散文,但作者绝不仅仅是为了记游,而是依托于景物描写,抒情说理,因景生情,借物喻理。

故选 D

36.本题考查学生理解并翻译文言句子的能力。

得分点:(1)“渔樵”,捕鱼砍柴;“况吾与子渔樵于江渚之上”,状语后置;“侣、友”,以……为伴侣,以……为朋友;“属”,劝酒。(2)“是”,这;“望”,农历的每月十五;“步”,步行;“自”,从;“坂”,斜坡。

参考译文:

(甲)

于是,喝着酒,快乐极了,敲着船舷唱起来。歌词说:“桂木的棹啊, 兰木的桨,拍打着清澈的江水啊,船儿迎来流动的波光。多么深沉啊,我的情怀, 仰望着我思慕的人儿啊,她在那遥远的地方。”客人中有吹洞箫的,按着歌声吹 箫应和。箫声呜呜呜,像是怨恨,又像是思慕,像是哭泣,又像是倾诉,余音悠扬,像一根轻柔的细丝线延绵不断。能使潜藏在深渊中的蛟龙起舞,孤舟上的寡妇啜泣。

我不禁感伤起来,整理了衣裳,端正地坐着,问客人说:“为什么会这样?” 客人说:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,这不是曹孟德的诗吗?向西望是夏口,向东望是武昌,山川缭绕,郁郁苍苍,这不是曹德被周瑜围困的地方吗?当他夺取荆州,攻下江陵,顺着长江东下的时候,战船连接千里,旌旗遮蔽天空,在江面上洒酒祭奠,横端着长矛朗诵诗篇,本来是一代的英雄啊,可如今又在哪里呢?何况我同你在江中和沙洲上捕鱼打柴,以渔虾为伴,与麋鹿为友,驾着一叶孤舟,在这里举杯互相劝酒。只是像蜉蝣一样寄生在天地之间,渺小得像大海中的一颗谷粒。哀叹我生命的短暂,而羡慕长江的流水无穷无尽。希望同仙风一同遨游,与明月一起长存。我知道这是不可能经常得到的,因而只能把箫声的余音寄托给这悲凉的秋风中。

我说:“你们也知道那水和月亮吗?(江水)总是不停地流逝,但它们并没有流走;月亮总是那样有圆有缺,但它终究也没有增减。要是从它们变的一面来看,那么,天地间的一切事物,甚至不到一眨眼的工夫就发生了变化;要是从它们不变的一面来看,万物同我们一样都是永存的,又何必羡慕它们呢!再说,天地之间,万物各有主人,假如不是为我所有,即使是一丝一毫也不能得到。只有这江上的清风和山间的明月,耳朵听到了才成其为声音,眼睛看到了才成其为颜色,占有它们,无人禁止,使用它们,无穷无尽,这是大自然无穷无尽的宝藏,而我能够同你们共享。”

(乙)

这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。这时霜露已经降下,叶全都脱落。我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬。四下里瞧瞧,心里十分快乐;于是一面走一面吟诗,相互酬答。

过了一会儿,我叹惜地说:“有客人却没有酒,有酒却没有莱。月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。不过,到哪里去弄到酒呢?”我回家和妻子商量,妻子说:“我有一斗酒,保藏了很久,为了应付您突然的需要。”

就这样,我们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸;山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。才相隔多少日子,上次游览所见的江景山色再也认不出来了。

37.B 38.B 39.C 40.(1)所以圣人更加圣明,愚蠢的人更加愚蠢,圣人成为圣人,愚人成为愚人,大概都是由于这个缘故吧。

(2)蚯蚓没有锋利的爪牙、坚强的筋骨,却能上吃泥土,下饮地下水,这是因为心思专一。

【分析】37.本题考查学生文言文断句的能力。

“其闻道也固先乎吾”中的“也”是句中语气词,其后不能断句,排除AC。“先后”是“生”的状语,中间不能断开,排除D。

故选B。

38.本题考查学生识记古代文化常识的能力。

B.“名叫襄的老师。古代习惯在人的字前加一个表其职业的词”错误,师襄是名叫襄的乐师。代习惯在人的“名”前加一个表其职业的词。

故选B。

39.本题考查学生理解概括文章内容的能力。

C.“阐明教师的作用和‘道之所存,师之所存’的道理”错误,第三段是为了阐明“圣人无常师”的道理。

故选C。

40.本题考查学生理解并翻译文言句子的能力。

得分点:(1)是故,所以;第一个“圣”、第一个“愚”,圣人/愚人;所以,……的原因;其,大概。(2)爪牙之利、筋骨之强,均为定语后置句;爪牙,爪子和牙齿;上、下,向上、向下;黄泉,地下泉水;用,因为;一,专一。

参考译文:

古代求学的人必定有老师。老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的人。人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑?有了疑惑,如果不跟老师学习,那些成为困惑的问题,就始终不能解开。出生在我之前的人,他懂得的道理本来就比我早,我跟从他学习,以他为老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,我也跟从他,拜他为老师。我是向他学习道理的,哪管他是生在我之前还是生在我之后呢?因此,就从师问道来说,没有贵和贱的区分,没有长和幼的区分,道存在的地方,就是老师在的地方。

唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑也难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他,焉为代词);现在的一般人,他们才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧!爱自己的孩子,选择老师来教他。但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的文句的停顿,并不是我所说的传授道理,解答疑难问题的老师。不知句子停顿要问老师,有疑惑不能解决却不愿问老师;小的方面学习了大的却丢了。我没有看到他的明达。巫医、乐师、各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”的人,就聚在一起嘲笑他们。问他们,就说:“他和他年龄差不多,懂得的道理也差不多。把地位低的人当做老师,就足以感到耻辱;把官大的人当做老师,就被认为近于谄媚。”哎!求师的风尚难以恢复由此可以知道了!巫医、乐师、各种工匠这些人,君子不屑一提,现在他们的智慧竟然反而比不上这些人了,这真是奇怪啊!

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,其中一定有可以当我的老师的人。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的途径,写这篇《师说》来赠送他。

41.C 42.C 43.B 44.(1)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,没有强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是因为它用心专一。

(2)所以君子居住要选择好的环境,交友要选择有道德的人,用来防止邪僻面接近正直的人。

【分析】41.本题考查学生理解文言实词在文中的意义的能力。

C.怠慢:淡漠,不恭敬解释错误,怠慢有以下几种解释,淡漠,不恭敬;客套话,表示招待不周到;懈怠轻忽。依据本句句子含义,忘记了做人准则就会招祸,应选取“懈怠轻忽”之意准确。

故选C。

42.本题考查学生文言文断句的能力。

划线句子中,“听”是倾听之意,应做“流鱼”的谓语,不应断开,所以应该排除A D;再比较其他两项,“玉”应为“在山”的主语,所以二者不能断开,所以应该排除B。

句子译文:古有瓠巴弹瑟,水中鱼儿也浮出水面倾听,伯牙弹琴,拉车的马会停食仰头而听。所以声音不会因为微弱而不被听见,行为不会因为隐秘而不被发现。宝玉埋在深山,草木就会很润泽,珍珠掉进深渊,崖岸就不会干枯。行善可以积累,哪有积善成德而不被广为传诵的呢?

故选C。

43.本题考查学生理解分析文章内容的能力。

B .“选文(一)的最后一段谈论学习的意义和作用”说法不准确,本文第1段第一句是全文的中心论点:学不可以已。接着围绕这个中心论点从不同的角度进行论述。第一段从学习的意义论述“学不可以已”,最后一段应该是从学习方法和态度的角度来论述“学不可以已”。

故选B。

44.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

赋分点:

(1)“爪牙之利”,“筋骨之强”,定语后置句,锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨;“爪牙”,古今异义词,爪子和牙齿;“黄泉”地下的泉水,“用”,因为;“一”,专一。

(2)“乡”,好的环境;“游”,交游,来往;“士”,有道德的人;“所以”,用来……的;“中正”,正直的人。

译文:

(一)

君子说:学习是不可以停止的。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得可以符合拉直的墨线,用煣的工艺把它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎圆的标准了,即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直,是因为经过加工,使它成为这样的。所以木材用墨线量过,再经辅具加工就能取直,刀剑等金属制品在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广泛地学习,而且每天检查反省自己,那么他就会聪明机智,而行为就不会有过错了。

……

堆积土石成了高山,风雨就从这里兴起了;汇积水流成为深渊,蛟龙就从这儿产生了;积累善行养成高尚的品德,自然会心智澄明,也就具有了圣人的精神境界。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马拉车走十天,(也能走得很远,)它的成功就在于不停地走。(如果)刻几下就停下来了,(那么)腐烂的木头也刻不断。(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下可以喝到泉水,这是由于它用心专一啊。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。

(二)

南方有一种叫“蒙鸠”的鸟,用羽毛作窝,还用毛发把窝编结起来,把窝系在嫩芦苇的花穗上,风一吹苇穗折断,鸟窝就坠落了,鸟蛋全部摔烂。不是窝没编好,而是不该系在芦苇上面。西方有种叫“射干”的草,只有四寸高,却能俯瞰百里之遥,不是草能长高,而是因为它长在了高山之巅。蓬草长在麻地里,不用扶持也能挺立住,白沙混进了黑土里,就再不能变白了,兰槐的根叫香艾,一但浸入臭水里,君子下人都会避之不及,不是艾本身不香,而是被浸泡臭了。所以君子居住要选择好的环境,交友要选择有道德的人,才能够防微杜渐保其中庸正直。

事情的发生都是有起因的,荣辱的降临也与德行相应。肉腐了生蛆,鱼枯死了生虫,懈怠疏忽忘记了做人准则就会招祸。太坚硬物体易断裂,太柔弱了又易被束缚,与人不善会惹来怨恨,干柴易燃,低洼易湿,草木丛生,野兽成群,万物皆以类聚。所以靶子设置好了就会射来弓箭,树长成了森林就会引来斧头砍伐,树林繁茂荫凉众鸟就会来投宿,醋变酸了就会惹来蚊虫,所以言语可能招祸,行为可能受辱,君子为人处世不能不保持谨慎。

因此没有刻苦钻研的心志,学习上就不会有显著成绩;没有埋头苦干的实践,事业上就不会有巨大成就。在歧路上行走达不到目的地,同时事奉两个君主的人,两方都不会容忍他。眼睛不能同时看两样东西而看明白,耳朵不能同时听两种声音而听清楚。螣蛇没有脚但能飞,鼫鼠有五种本领却还是没有办法。《诗》上说:“布谷鸟筑巢在桑树上,它的幼鸟儿有七只。善良的君子们,行为要专一不偏邪。行为专一不偏邪,意志才会如磐石坚。”所以君子的意志坚定专一。

古有瓠巴弹瑟,水中鱼儿也浮出水面倾听,伯牙弹琴,拉车的马会停食仰头而听。所以声音不会因为微弱而不被听见,行为不会因为隐秘而不被发现。宝玉埋在深山,草木就会很润泽,珍珠掉进深渊,崖岸就不会干枯。行善可以积累,哪有积善成德而不被广为传诵的呢?

答案第4页,共20页

答案第5页,共20页

一、文言文阅读

(2021秋·高一课时练习)阅读下面一篇文言文,完成各题。

劝学(节选)

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。木直中绳,以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者,用心躁也。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.木直中绳 中:合于。 B.虽有槁暴暴:晒干。

C.假舆马者 假:借助。 D.君子生非异也 生:出生。

2.下列句子中“而”字的用法与例句相同的一项是( )

例句:冰,水为之而寒于水

A.吾尝终日而思矣 B.登高而招

C.臂非加长也,而见者远 D.蟹六跪而二螯

3.下列句中的加点词,和现代汉语的意义相近的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 B.圣心备焉

C.不如须臾之所学也 D.非蛇鳝之穴无可寄托者

4.下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( )

A.作者用“青出于蓝”“冰寒于水”两种生活现象说明学习可以使人提高,实现超越。

B.第一段用“木为轮”来推导出通过学习和“参省乎己”才能达到理想境界的结论。

C.第二段用“跂而望”不如“登高之博见”这种生活体验阐明“善假于物”的重要性。

D.第三段通过正反对比论述了只有积累、持之以恒和专心致志地学习,才能有所成就。

(2021·高一课时练习)阅读下面的文字,完成各题。

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步无以至千里不积小流无以成江海骐骥一跃不能十步驽马十驾功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

5.下列句子中加点词的解释,有误的一项是( )

A.金就砺则利 就:接近、靠近

B.驽马十驾 驾:指马行走十天的路程

C.吾尝跂而望矣 跂:提起脚后跟

D.参省乎己 参:验、检查

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.声非加疾也,而闻者彰 今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师

B.积土成山,风雨兴焉 古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

C.青,取之于蓝,而青于蓝 颁白者不负戴于道路矣

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强 申之以孝悌之义

7.下列各项中,加点词不属于古今异义词的一项是( )

A.非蛇鳝之穴无可寄托者

B.古之学者必有师

C.不如须臾之所学也

D.今之众人,其下圣人也亦远矣

8.下列各项中,与例句句式相同的一项是( )

例句:水为之而寒于水

A.师者,所以传道受业解惑也

B.则无望民之多于邻国也

C.不拘于时

D.句读之不知,惑之不解

9.文中画横线部分的断句正确的一项是( )

A.故不积跬步/无以至千里不积小流/无以成江海/骐骥一跃不能十步/驽马十驾/功在不舍

B.故不积跬步/无以至千里/不积小流无以成江海/骐骥一跃不能十步/驽马十驾功在不舍

C.故不积跬步/无以至千里不积小流/无以成江海/骐骥一跃/不能十步/驽马十驾/功在不舍

D.故不积跬步/无以至千里/不积小流/无以成江海/骐骥一跃/不能十步/驽马十驾/功在不舍

(2021·高一课时练习)阅读下面的文言文,完成下面小题。

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,车柔以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,车柔使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

10.下列句子中加点词的解释不正确的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 省:省察。

B.吾尝跂而望矣 跂:提起脚后跟。

C.锲而舍之,朽木不折 锲:刻。

D.用心躁也 躁:急躁。

11.下列对文中加点的词语含义的理解,不正确的一项是( )

A.“君子”一词,广见于先秦典籍。在本文中指“有学问,有修养的人”。

B.“跬步”,古时称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”,故半步叫“跬”。

C.“驽马十驾”的“驾”是一天的行程,“十驾”是拉车走十天。

D.“江河”,古代既指一般的河流,也指长江和黄河。文中就是指一般的河流。

12.下列语句分别编成四组,全都是正面鼓励学习的一项是( )

①故木受绳则直,金就砺则利

②吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

③假舆马者,非利足也,而致千里

④骐骥一跃,不能十步

⑤锲而舍之,朽木不折

⑥蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉

A.①③④⑤ B.②③⑤⑥

C.①②③⑥ D.②③④⑤

13.下列有关原文内容的理解与分析,不正确的一项是( )

A.作者用人们生活中常见的靛青的提取、车轮的制造以及水寒冷而成冰等事例为喻,说明了“学不可以已”的道理。

B.“跂而望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,几个不同的比喻连用,使读者加深对同一道理的理解。

C.《劝学》虽然以论述思想品德的学习修养为主,但作者也着力论述了学习文化知识,特别是科学技术的学习方法。

D.荀子提出的“君子生非异也,善假于物也”的观点,富有深刻的哲理性,它启发和鼓励人们利用外物来增强人的能力。

14.把文中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2)君子生非异也,善假于物也。

(2021·高一课时练习)阅读下面的文言文,完成各题。

(甲)秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。……尝以十倍之地百万之众叩关而攻秦秦人开关延敌九国之师逡巡而不敢进秦无亡矢遗镞之费而天下诸侯已困矣。于是从散约败,争割地而赂秦。秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。因利乘便,宰割天下,分裂山河。强国请服,弱国入朝。延及孝文王、庄襄王,享国之日浅,国家无事。

——《过秦论》节选

(乙)

①君子曰:学不可以已。

②青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

③吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

④积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而ニ螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——《劝学》

15.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.尝以十倍之地/百万之众/叩关而攻秦/秦人开关延敌/九国之师/逡巡而不敢进/秦无亡矢遗镞之费/而天下诸侯已困矣

B.尝以十倍之地/百万之众叩关/而攻秦/秦人开关延敌/九国之师/逡巡而不敢进/秦无亡/矢遗镞之费/而天下诸侯已困矣

C.尝以十倍之地/百万之众叩关/而攻秦/秦人开关延敌/九国之师逡巡/而不敢进/秦无亡矢遗镞之费/而天下诸侯已困矣

D.尝以十倍之地/百万之众/叩关而攻秦/秦人开关延敌/九国之师逡巡/而不敢进/秦无亡/矢遗镞之费/而天下诸侯已困矣

16.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.八荒、六合,都是天下的意思,八荒,原指八方最边远的地方。六合,天地四方,泛指天下或宇宙。

B.“崤函”此处指崤山和函谷关。

C.“金”,指金属制的刀剑;“砺”指磨刀石。

D.荀子,名况,是我国春秋时期著名的思想家、教育家,先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想的集大成者,同早于他的孟子成为儒家中对立的两派。

17.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.甲文秦孝公重用即商鞅实行变法,奖励耕战,在加强中央集权的同时,不断增进农业生产。对外,秦与楚和亲,与韩订约,联齐、赵攻魏,为秦统一中国奠定了基础。

B.乙文“闻者彰”“致千里”“绝江河”这些效果的取得并不是因为人的本身有什么特异功能,而是因为凭借了自身内部的努力。

C.乙文用“木受绳则直,金就砺则利”的比喻,论证了学习可以提高人的水平的观点。

D.乙文中排比句与大量对偶句穿插使用,使文章既整齐和谐,又变化流畅,反应了荀子文章议论透辟、笔势雄健的特点。

18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语

(1)内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。

(2)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2021·高一课时练习)阅读下面的文字,完成下列小题。

劝学(节选)

荀子

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

问说(节选)

【清】刘开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识;好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓交相问难,审问而明辨之也。《书》不云乎?“好问则裕。”孟子论:“求放心”,而并称曰“学问之道”,学即继以问也。子思言“尊德性”,而归于“道问学”,问且先于学也。

是己而非人,俗之同病。学有未达强以为知理有未安妄以臆度如是则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人,是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

19.文中画波浪线的句子,句读最准确的一项是( )

A.学有未达强/以为知/理有未安妄/以臆度/如是/则终身几无可问之事

B.学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是则终身/几无可问之事

C.学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

D.学有未达强/以为知理/有未安妄/以臆度/如是则终身/几无可问之事

20.下列句子中加点字词,解释有误的一项是( )

A.非问无以广识 广:使动用法,使广泛

B.问焉以资切磋 资:借以

C.此唯师心自用耳 师:以…为师

D.是故贵可以问贱 贱:下贱

21.下列句子中加点的虚词,意义和用法相同的一组是( )

A.风雨兴焉/问焉以求一得

B.无以至千里/以多问于寡

C.锲而舍之/子思言“尊德性”,而归于“道问学”

D.蚓无爪牙之利/审问而明辨之也

22.翻译文中划线的句子。

(1)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(2)贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。

23.分析《问说》第二段,用自己的话概括世俗之人不愿“问”的原因有哪些。

(2021·高一课时练习)阅读下列文言语段,完成下面小题。

(一)

青、取之于蓝而青于蓝;冰、水为之而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规,虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

(二)

南方有鸟焉,名曰蒙鸠①。以羽为巢,而编之以发,系之苇苕②,风至苕折,卵破子死。巢非不完也,所系者然也。西方有木焉,名曰射干,茎长四寸,生于高山之上,而临百仞之渊。木茎非能长也,所立者然也。蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。兰槐之根是为芷,其渐之潃③,君子不近,庶人不服。其质非不美也,所渐者然也。故君子居必择乡,游必就士,所以防邪僻而近中正也。

(《荀子·劝学》)

【注】①蒙鸠:即鹪鹩,一种善于筑巢的小鸟。②苇苕(tiáo):芦苇的穗。③潃(xiǔ):臭泔水。

24.下列语句中加线的词,解释不正确的一项是( )

A.顺风而呼,声非加疾也 疾:快速

B.非能水也,而绝江河 绝:横渡

C.巢非不完也 ,所系者然也 完:完美。

D.其质非不美也,所渐者然也 渐:浸渍。

25.下列句子中加线字意义和用法相同的一项是( )

A.南方有鸟焉,名曰“蒙鸠” 积土成山,风雨兴焉

B.其渐之滫,君子不近 以为轮,其曲中规

C.白沙在涅,与之俱黑 冰,水为之,而寒于水

D.而临百仞之渊 吾尝终日而思矣

26.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.荀子所讲的“学”,不仅指学习各种文化知识,还包括提高思想品德修养。

B.荀子认为,人的先天条件是“学”的决定性因素,但同样也需要后天努力。

C.文章用“蒙鸠”系巢于芦苇之上,风至苇折卵破子死的比喻,说明人应该注意立身的方式。

D.“蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑”这组比喻从正反两个方面说明了环境的重要。

27.把文中画线的语句翻译成现代汉语。

(1)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2)故君子居必择乡,游必就士,所以防邪僻而近中正也。

(2021春·高一课时练习)阅读下面文章,完成下面小题。

【文一】

师 说

韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

【文二】

师友箴并序

柳宗元

今之世,为人师者众笑之。举世不师,故道益离;为人友善,不以道而利,举世无友,故道益弃。呜呼!生于是病矣,歌以为箴。既以儆己,又以诫人。

不师如之何?吾何以成!不友如之何?吾何以增!吾欲从师,可从者谁?借有可从,举世笑之;吾欲取友,谁可取者?借有可取,中道或舍。仲尼不生,牙也久死。二人可作,惧吾不似。中焉可师,耻焉可友,谨是二物,用惕尔后。道苟在焉,佣丐为偶;道之反是,公侯以走。内秀诸古,外考诸物,师乎友乎,敬尔无忽!

28.某同学整理“师”的用法与意义,还不够全面,请就上述文章和你的学习积累,帮助该同学补充完善。

师 ①老师。 师者,所以传道授业解惑也。 ②用作动词,从师。 不师如之何 ③意动用法,以……为师。 其闻道也,固先乎吾,吾从而师之。 ④学习,效法。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎。 ⑤________________________________________________ ⑥________________________________________________

29.用上述文章中的原句,将下面两段文字补充完整。

(1)韩愈作《师说》是针对当时的社会现实,这社会现实正是柳宗元在《〈师友箴〉并序》中所言,“________”。

(2)韩愈谈“师”,柳宗元谈“师友”,两人都以“道”为重点,韩愈认为“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”,柳宗元也认为“中焉可师,耻焉可友”,并且强调“____,____,____,____”,与韩愈所言极为一致。

30.阅读论述类文章,要把握作者的观点与论述思路,感受文章的逻辑思辨力。请以《师说》第二段为例,谈谈作者如何有逻辑地展开论证?

31.韩愈认为“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”,对此,当代中学生应该如何看待?请你访谈中学生,拟写访谈问题(至少拟写3个)。

(2021·高一课时练习)阅读下面文言文,完成下面小题。

(甲)

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之其声鸣鸣然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须,美长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取,惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

(节选自苏轼《前赤壁赋》)

(乙)

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴。月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”

于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出曾日月之几何,而江山不可复识矣!

(节选自苏轼《后赤壁赋》)

32.下列句子中,加横线词语释义全部正确的一组是( )

A.举酒属客(劝人饮酒、劝请)羽化而登仙(飞升成仙)

B.倚歌而和之(和谐)山川相缪(“缭”,盘绕)

C.知不可乎骤得(急速,快)而卒莫消长也(终究)

D.相与枕藉乎舟中(共同,一起)洗盏更酌(更替)

33.下列各组句子中,加横线的词的意义和用法相同的一项是( )

A.归而谋诸妇 固一世之雄也,而今安在哉

B.曾日月之几何 则天地曾不能以一瞬

C.藏之久矣,以待子不时之需挟飞仙以遨游

D.状如松江之鲈 此非曹孟德之诗乎

34.下列文学文化常识解释不正确的一项是( )

A.美人,指他所思慕的人,古常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征,与《离骚》中的“灵修美人”寓意有相同之处。

B.“子”意义丰富,既指“公侯伯子男”中的第四等爵位,又是古代对成年男子或对时方的尊称。

C.荆州,在今湖北、湖南一带,与冀州、兖州、青州、徐州、扬州、豫州、梁州和雍州合称“九州”。

D.“谥”是谥号,是朝廷对帝王、贵族、大臣、平民等死后依其生前事迹所给予的或褒或贬的称号,如诸葛亮谥为“忠武”,岳飞谥为“武穆”。

35.下列对文言文内容的理解与分析,不恰当的一项是( )

A.甲文中的第二段重在抒情,第三段重在说理。先凭吊历史人物的兴亡,感到人生短促,变动不居,因而跌入现实的苦闷;而后阐发变与不变的哲理,申述人类和万物同样是永久地存在,表现了旷达乐观的人生态度。

B.甲文节选自《赤壁赋》,这是一篇游记散文,但作者绝不仅仅是为了记游,文章以文为赋,意象连贯,结构严谨。作者依托于景物描写,抒情说理,因景生情,借物喻理,使文章的诗情画意与议论理趣完美统一。

C.乙文前三段写泛游之前的活动,包括交待泛游时间、行程、同行者以及为泛游所作的准备。写初冬月夜之景与踏月之乐,有了良朋益友、佳肴美酒,再游赤壁顺理成章,不多的几行文字,让写景、叙事、抒情融为一体。

D.前后《赤壁赋》都写于被贬期间,虽用了主客问答的形式,但《前赤壁赋》重在记游、状景,字字秋色,宁静清幽;而《后赤壁赋》意在借景抒怀,阐发哲理,句句冬景,清冷深幽。

36.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

(2)是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。

(2021春·高一课时练习)阅读下面的文言文,完成下面小题。

师说

韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前其闻道也固先乎吾吾从而师之生乎吾后其闻道也亦先乎吾吾从而师之吾师道也夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

37.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.生乎吾前/其闻道也/固先乎吾/吾从而师之/生乎吾后/其闻道也/亦先乎吾/吾从而师之/吾师道也/夫庸知其年之先后生于吾乎

B.生乎吾前/其闻道也固先乎吾/吾从而师之/生乎吾后/其闻道也亦先乎吾/吾从而师之/吾师道也/夫庸知其年之先后生于吾乎

C.生乎吾前/其闻道也/固先乎吾/吾从而师之/生乎吾后/其闻道也/亦先乎吾/吾从而师之/吾师道也/夫庸知其年之先后/生于吾乎

D.生乎吾前/其闻道也固先乎吾/吾从而师之/生乎吾后/其闻道也亦先乎吾/吾从而师之/吾师道也/夫庸知其年之先后/生于吾乎

38.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确.的一项是( )

A.巫医,古代巫和医不分,巫主要以祝祷、占卜为业,也为人治病。

B.师襄,名叫襄的老师。古代习惯在人的字前加一个表其职业的词。

C.六艺,在文中指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。

D.说,是古代一种议论性文体。师说,就是说说关于从师的道理。

39.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确.的一项是( )

A.第一段所提出的无论贵贱长幼、有道者皆可为师的择师标准,很有积极意义。

B.第二段以对比的方法针砭时弊,批判了“士大夫之族”耻于从师的恶劣风气。

C.第三段以孔子从师为例,阐明教师的作用和“道之所存,师之所存”的道理。

D.第四段作者借赞扬李蟠“不拘于时”“能行古道”,补充交代本文的写作缘由。

40.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(《劝学》)

(2021·高一课时练习)阅读下面的文言文,完成下面小题。

(一)

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规,虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

……

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(节选自荀子《劝学》)

(二)

南方有鸟焉,名曰蒙鸠,以羽为巢,而编之以发,系之苇苕,风至苕折,卵破子死。巢非不完也,所系者然也。西方有木焉,名曰射干,茎长四寸,生于高山之上,而临百仞之渊,木茎非能长也,所立者然也。蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。兰槐之根是为芷,其渐之滫①,君子不近,庶人不服。其质非不美也,所渐者然也。故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正也。

物类之起,必有所始。荣辱之来,必象其德。肉腐出虫,鱼枯生蠹。怠慢忘身,祸灾乃作。强自取柱,柔自取束。邪秽在身,怨之所构。施薪若一,火就燥也,平地若一,水就湿也。草木畴生,禽兽群焉,物各从其类也。是故质的张,而弓矢至焉;林木茂,而斧斤至焉;树成荫,而众鸟息焉。醯②酸,而蚋聚焉。故言有招祸也,行有招辱也,君子慎其所立乎!

是故无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。行衢道者不至,事两君者不容。目不能两视而明,耳不能两听而聪。螣蛇无足而飞,鼫鼠五技而穷。《诗》曰:“尸鸠在桑,其子七兮。淑人君子,其仪一兮。其仪一兮,心如结兮!”故君子结于一也。

昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出听伯牙鼓琴而六马仰秣故声无小而不闻行无隐而不形玉在山而草润渊生珠而崖不枯为善不积邪安有不闻者乎。

【注】①滫(xiǔ):已酸臭的淘米水。②醯(xī):醋。

(节选自荀子《劝学》)

41.对下列加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.积善成德,而神明自得,圣心备焉 神明:非凡的智慧

B.其质非不美也,所渐者然也 渐:浸泡

C.怠慢忘身,祸灾乃作 怠慢:淡漠,不恭敬

D.是故质的张,而弓矢至焉 质的:靶子

42.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出/听伯牙鼓琴而六马仰/秣故/声无小而不闻行/无隐而不形玉/在山而草润渊/生珠而崖不枯/为善不积邪/安有不闻者乎

B.昔者瓠巴鼓瑟/而流鱼出听/伯牙鼓琴/而六马仰秣/故声无小而不闻行/无隐而不形玉/在山而草润渊/生珠而崖不枯/为善不积邪/安有不闻者乎

C.昔者瓠巴鼓瑟/而流鱼出听/伯牙鼓琴/而六马仰秣/故声无小而不闻/行无隐而不形/玉在山而草润/渊生珠而崖不枯/为善不积邪/安有不闻者乎

D.昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出/听伯牙鼓琴而六马仰/秣故/声无小而不闻/行无隐而不形/玉在山而草润/渊生珠而崖不枯/为善不积邪/安有不闻者乎

43.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.选文(一)(二)除少数地方直接说明道理外,几乎都是比喻,作者通过比喻阐明道理,证明论点,这是荀子的《劝学》在写作上的一大特色。

B.选文(一)的最后一段谈论学习的意义和作用,荀子通过几组比喻从正反两面强调学习要逐步积累,坚持不懈,专心致志,进一步深化了对“学不可以已”这一观点的认识。

C.选文(二)第一段连用五个生活中的事实来设喻,阐明不好的环境会对学习主体造成不良的影响。劝勉人们要重视外部环境的重要作用而去选择对的地方和对的人。

D.选文(二)告诉我们,事情的发生都是有起因的,君子立身处世一定要保持谨慎,否则就容易遭受一些祸害和耻辱。

44.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(2)故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正也。

试卷第14页,共15页

试卷第15页,共15页

参考答案:

1.D 2.C 3.C 4.B

【分析】1.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.“君子生非异也”是说“君子的本性跟一般人没什么不同”,生:通“性”,本性。

故选D。

2.本题考查学生理解文言虚词在文中的用法的能力。

例句“冰,水为之而寒于水”是说“冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷”,而:转折关系连词,可是,却。

A.“吾尝终日而思矣”是说“我曾经整天思索”,而:修饰关系连词,不译。

B.“登高而招”是说“登到高处招手”,而:修饰关系连词,不译。

C.“臂非加长也,而见者远”是说“胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见”,而:转折关系连词,可是,却。

D.“蟹六跪而二螯”是说“螃蟹有六条腿,两个蟹钳”,而:并列关系连词,不译。

故选C。

3.本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“君子博学而日参省乎己”是说“君子广博地学习并且每天检验反省自己”,博学:广博地学习。博学的今义:学问广博精深。

B.“圣心备焉”是说“圣人的心境由此具备”,圣心:圣人的心境。圣心的今义:帝王的心意。

C.“不如须臾之所学也”是说“不如片刻学到的知识多”,“须臾”的古义和今义都指“极短的时间,片刻”。

D.“非蛇鳝之穴无可寄托者”是说“没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身”,寄托:寄居。寄托的今义:把理想、希望、感情等放在(某人身上或某种事物上)。

故选C。

4.本题考查学生理解文章内容的能力。

B.“推导出通过学习和‘参省乎己’才能达到理想境界的结论”错误,“木为轮”是证明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状况。根据同样的道理推论,人只有经过“博学“(广泛地学习)才能增长知识,培养品德,锻炼才干,成为一个有道德有学问的人。

故选B。

参考译文:

君子说:学习是不可以停止的。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多;我曾经踮起脚远望,却不如登到高处看得广阔。登到高处招手,胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见;顺着风呼叫,声音没有变得洪亮,可是听的人在远处也能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。如果刻几下就停下来了,那么腐朽的木头也刻不断。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它用心浮躁。

5.B 6.A 7.C 8.B 9.D

【分析】5.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.“驽马十驾”意思是劣马拉车走十天(也能到达)。“驾”,马拉车一天所走的路程叫“一驾”。

故选B。

6.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.“而”,连词,表转折,但。

B.“焉”,兼词,于此。/语气词,表陈述语气。

C.“于”,介词,从。/介词,在。

D.“之”,助词,定语后置标志。/代词,代老百姓。

故选A。

7.本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“寄托”,古义寄身,容身;今义,指托付或把情感、希望、理想等放在某人某事物上。

B.“学者”,古义求学的人;今义,指在学术上有一定成就的人。

C.“须臾”,古今意思一致,片刻。

D.“众人”,古义一般人;今义,大家,很多人。

故选C。

8.本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例句,状语后置句,“于”是标志,“寒于水”应为“于水寒”。

A.判断句,标志是“……者,……也”。

B.状语后置句,“多于邻国”应为“于邻国多”,标志是“于”。

C.被动句,“于”表被动。

D.宾语前置句,“之”是标志,应为“不知句读,不解惑”。

故选B。

9.本题考查学生文言文断句的能力。

从句式的角度来看,“不积跬步/无以至千里”和“不积小流/无以成江海”结构一致,所以应分别断开,排除ABC。

故选D。

参考译文:

君子说:学习是不可以停止的。

靛青,是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青;冰,是水凝结而成的,然而却比水更寒冷。木材笔直,合乎墨线,但是(用火淬取)使它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎(圆到)如圆规画的一般的标准了,即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直,用火萃取使它成为这样的。所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利,君子广博地学习,并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明理并且行为没有过错了。

我曾经一天到晚地冥思苦想,(却)比不上片刻学到的知识(收获大);我曾经踮起脚向远处望,(却)不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂并没有加长,可是远处的人却能看见;顺着风喊,声音并没有加大,可是听的人却能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外,借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡长江黄河。君子的资质秉性跟一般人没 什么 不同,(只是君子)善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨就从这里兴起了;汇积水流成为深渊,蛟龙就从这里产生了;积累善行养成高尚的品德,自然会心智澄明,也就具有了圣人的精神境界。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马拉车走十天,(也能到达,)它的成绩来源于走个不停。(如果)刻几下就停下来了,(那么)腐烂的木头也刻不断。(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下可以喝到土壤里的水,这是由于它用心专一啊。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。

10.D 11.D 12.C 13.C 14.(1)君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

(2)君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

【分析】10.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.躁:浮躁,不专心。句意:这是因为它用心浮躁。

故选D。

11.本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

D.“古代既指一般的河流,也指长江和黄河。文中就是指一般的河流”错,应为:江河,古代具体指长江和黄河,今天泛指河流。这里指的是长江、黄河。

故选D。

12.本题考查学生理解文言文语句含义,筛选信息能力。

①木受绳则直,金就砺则利:所以木材经过墨线量过就能取直,刀剑等金属制品在磨刀石上磨过就能变得锋利,意思是人经过学习就可以改变自己,所以人应该通过学习改变自给,这是作者从正面鼓励学习;

②吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也:我曾经整天思索,(却)不如片刻学到的知识(多),意思是“空想不如学习”,作者从正面说明“学习和思考的关系”;

③假舆马者,非利足也,而致千里:借助骑马的人,不一定是跑的快的人,却可以行千里路,意思是“君子善于借助外物”,作者从正面鼓励人们“学习要善于借助外物”;

④骏马跳跃一次,不能不能有十步远:作学问,应该持之以恒,是从反面来说明学习要坚持;

⑤锲而舍之,朽木不折:雕刻一下便放弃,即使是腐朽的木头也不能被折断;意思是“作学事情,应该持之以恒”,是从反面来说明学习要坚持;

⑥蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉:蚯蚓没有锋利的爪牙,坚强的筋骨,却能上吃泥土,下饮地下水,这是用心专--的缘故;意思是“学习要用心专一”这是作者从正面鼓励人们学习要用心专一。

根据以上分析可以看出以上语句鼓励学习的是:①②③⑥;

故选C。

13.本题考查学生理解分析文言文内容能力。

C.“作者也着力论述了学习文化知识,特别是科学技术的学习方法”表述错误,作者从学习的意义、学习的作用以及学习方法和态度几个方面来论述“学不可以已”,没有谈及“学习文化知识,特别是科学技术的学习方法”。

故选C。

14.本题考查学生理解并翻译文言文句子能力。

(1)博学,广泛地学习;日,名词作状语,每天;参,检查;省,省察;知,通“智”,智慧;过,过失。

(2)生,通“性”,资质,禀赋;异,不同,这里指与一般人的差别;假,借,借助。

【点睛】参考译文:

君子说:学习不可以半途而止。

靛青是从蓼蓝草里提炼出来的,却比蓼蓝草还要青;冰是由水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多;我曾经踮起脚远望,却不如登到高处看得广阔。登到高处招手,胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见;顺着风呼叫,声音没有变得洪亮,可是听的人在远处也能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。如果刻几下就停下来了,那么腐朽的木头也刻不断。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它用心浮躁。

15.A 16.D 17.B 18.(1)对内制定法律制度,致力农耕纺织,修造防守和进攻的战具,对外采用连横的策略来使诸侯们互相争斗。

(2)君子广泛地学习而且每天检查反省自己,就智慧明达,行动也没有过错了。

【分析】15.本题考查学生文言文断句的能力。

句子翻译:他们曾经用十倍于秦的土地,上百万的军队,攻打函谷关来攻打秦国。秦人打开函谷关口迎战敌人,九国的军队有所顾虑徘徊不敢入关。秦人没有一兵一卒的耗费,然而天下的诸侯就已窘迫不堪了。

“十倍之地”和“百万之众”一起作介词“以”的宾语,意思是“用十倍于秦的土地、上百万的军队”,宾语“百万之众”后要断开,据此排除BC两项;

“矢”作“亡”的宾语,中间不能断开,排除BD两项;

故选A。

16.本题考查学生理解古代文化常识的能力。

D.“荀子,名况,是我国春秋时期著名的思想家、教育家”错误。荀子是“战国”时期人。

故选D。

17.本题考查学生筛选文中信息、归纳内容要点的能力。

B.“凭借了自身内部的努力”理解不正确,应是“凭借了外界条件”。

故选B。

18.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

赋分点:(1)内,外:名作状,对内,对外。务:致力。斗:使……相斗。

(2)博学:广泛的学习。日:名词作状语,每天。参省:检查反省。知:通“智”,智慧。

【点睛】文言文翻译记清两原则,一是直译为主,字字落实。所谓“直译”就是字字落实,不可凭大意去翻译。所谓“字字落实”,就是在翻译时,要将文言语句中的每个词都落实到译文中去,这是文言文翻译的最基本的要求。“直译为主”是文言文翻译最基本的方法,也是保证达到“字字落实”这一基本要求的最佳方法。“直译为主”是说对于大多数句子、大多数词语,可以采取直接翻译的方式来进行。二是意译为辅,文句通顺。所谓“意译为辅”就是在难以直译或直译后难以表达原文意蕴的时候,酌情采用意译作为辅助手段。文句通顺是语言表达的一般要求,凡是语言表达都必须遵从。考生一定要养成推敲语句的习惯。翻译成现代汉语以后一定要读一读,看看是否通顺、流畅。如果不通顺、不流畅,就要对它进行修改、润色,适当的进行意译。

参考译文:

(甲)

秦孝公占据着崤山和函谷关的险固地势,拥有雍州的土地,君臣牢固地守卫着,借以窥视周王室(的权力)(秦孝公)有席卷天下,包办天宇之间,囊括四海的意图,并统天下的雄心。正当这时,商鞅辅佐他,对内建立法规制度,从事耕作纺织,修造防守和进攻的器械;对外实行连衡策略,使诸侯自相争斗。因此,秦人轻而易举地夺取了黄河以西的土地。秦孝公死了以后,惠文王、武王、昭襄王承继先前的基业,沿袭前代的策略,向南夺取汉中,向西攻取巴、蜀,向东割取肥沃的地区,向北占领非常重要的地区。诸侯恐慌害怕,集会结盟,商议削弱秦国。不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地,用来招纳天下的优秀人才,采用合纵的策略缔结盟约,互相援助,成为一体。……他们曾经用十倍于秦的土地,上百万的军队,攻打函谷关来攻打秦国。秦人打开函谷关口迎战敌人,九国的军队有所顾虑徘徊不敢入关。秦人没有一兵一卒的耗费,然而天下的诸侯就已窘迫不堪了。因此,纵约失败了,各诸侯国争着割地来贿赂秦国。秦有剩余的力量趁他们困乏而制服他们,追赶逃走的败兵,百万败兵横尸道路,流淌的血液可以漂浮盾牌。秦国凭借这有利的形势,割取天下的土地,重新划分山河的区域。强国主动表示臣服,弱国入秦朝拜。延续到孝文王、庄襄王,统治的时间不长,秦国并没有什么大事发生。

——《过秦论》节选

(乙)

君子说:学习是不可以停止的。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多;我曾经踮起脚远望,却不如登到高处看得广阔。登到高处招手,胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见;顺着风呼叫,声音没有变得洪亮,可是听的人在远处也能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。如果刻几下就停下来了,那么腐朽的木头也刻不断。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它用心浮躁。

——《劝学》

19.C 20.D 21.B 22.(1)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。

(2)对于比自己道德才能高的人,向他们问,借以破除那疑问,这就是孔子所说的到有道德有学问的人那里去匡正自己。 23.对于比自己道德才能高的人,因嫉妒而不愿问;对于不如自己的人,因轻视而不屑于问;对于和自己水平相同的人,因不敬重他而不甘愿问。

【分析】19.本题考查学生文言文断句的能力。

句子大意是:学习有未贯通不理解的地方,却偏偏以为理解,所持的道理有不稳妥的地方,却胡乱地凭主观猜测,像这样,就终生几乎都没有什么可问的事了。

“学有未达,强以为知”“理有未安,妄以臆度”,是一组对仗结构的句子,应当各自断开,排除AD;

“则”一般用于下句句首,前面断开,排除B。

故选C。

20.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D. 是故贵可以问贱,意思是“所以地位高的人可以问身份低的人”。贱:身份低的人。

故选D。

21.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.兼词,相当于“于此”;代词,他;

B.介词,用来;介词,用;

C.表假设,如果;表顺承,可以不译;

D.助词,起到定语后置的作用;代词,它。

故选B。

22.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)题得分点有:爪牙之利、筋骨之强,定语后置句,锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨;上、下,名词做状语,向上、向下;黄泉,泉水。

(2)题得分点有:贤于己,状语后置句,比自己道德才能高;所谓……也,判断句;就,靠近,到;正,匡正。

23.本题考查学生筛选并概括文中信息的能力。

题目要求分析《问说》第二段,用自己的话概括世俗之人不愿“问”的原因有哪些。

世俗之人不愿“问”的原因,原文表述为“贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉”,也就是对于比自己道德才能高的人,因嫉妒而不愿问;对于不如自己的人,因轻视而不屑于问;对于和自己水平相同的人,因不敬重他而不甘愿问。

参考译文:

劝学(节选)

荀子

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。如果刻几下就停下来了,那么腐朽的木头也刻不断。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它用心浮躁。

问说(节选)

【清】刘开

一个有见识的人,他做学问必然喜欢向别人提问请教。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。道理明白了,可是还不能应用于实际,认识了那些大的原则、纲领、总体,可是还可能不了解那些细节,对于这些问题除了问,怎么能解决问题呢?对于比自己道德才能高的人,向他们问,借以破除那疑问,这就是孔子所说的到有道德有学问的人那里去匡正自己。对于不如自己的人,向他们问,借以求得一点正确的见解,这就是曾子所说的以高才能向低才能的人问,以道德高知识多向道德低知识少的人问。对同自己水平相等的人,向他们问,借以共同研究,这就是《中庸》所说的互相诘问,详细地考察,明确地分辨它。《尚书》不是说吗?“喜爱问的人,学问知识就丰富。”孟子论述:“找回自己的放纵散漫的心”的时候,并提“学问之道”,“学”之后就紧跟着“问”。子思谈“重视品德修养”时,归结到要好问勤学,在他的提法中“问”并且在“学”的前面。

认为自己对,别人不对,这是世俗人的共同毛病。学习有未贯通不理解的地方,却偏偏以为理解,所持的道理有不稳妥的地方,却胡乱地凭主观猜测,像这样,就终生几乎都没有什么可问的事了。对比自己道德才能高的人,就妒忌他,不愿意向他问,对不如自己的人,就轻视他,认为不值得向他问,对同自己水平相同的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘愿向他问。像这样,就天下几乎没有可以问的人了,什么人都不值得佩服了,什么事都没有可疑的了,这只是自以为是罢了。自以为是,那错误还是小的;自己知道自己的浅薄却严密地掩盖自己的过错,宁愿让学习最终不进步,也不愿意虚心向别人请教,这样危害自己的内心修养,错误可就大了,而陷入这种大错误的人常常占十分之八九。

聪明的人考虑一千次,也一定会出现一次错误。圣人所不了解的事物,普通的人不一定也不了解;普通的人所能做的,圣人不一定能做。真理不专门存在于某人,学习是没有止境的,那么,“问”可以少得了吗?《周礼》说,朝堂之外要询问百姓对朝政的意见,国家的大事还问到平民。所以地位高的人可以问身份低的人,道德才能高的人可以问道德才能低的人,老人可以问年轻的人,只考虑道德学问方面的成就罢了。

孔文子不以向比他低下的人请教为耻辱,孔子认为他道德学问高。古人把“问”作为美德,而并不认为它是可耻的,后代的君子反而争先把“问”当作耻辱,那么古人所深深地感到羞耻的事,后代人却做着而不以为耻的就多了,可悲啊!

24.A 25.C 26.B 27.(1)所以木材用墨线量过就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么(他)就会智慧明达而且行为没有过失了。

(2)所以君子居住要选择好的环境,交游必须接近品德兼优的人,用来防止沾染邪恶的东西以接近正确的思想。

【分析】24.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.疾:劲疾、洪亮。句意:顺着风呼叫,声音没有变得洪亮。

故选A。

25.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.焉:语气助词,不译/兼词,在这里;

B.其:如果,表假设/代词,它的;

C.之:均为代词,它;

D.而:连词,表承接/连词,表修饰。

故选C。

26.本题考查学生理解文言文内容能力。

B.“人的先天条件是‘学’的决定性因素”表述错误,文中强调后天的学习。

故选B。

27.本题考查学生理解并翻译文言文句子能力。

(1)受绳,经过墨线的比量,用墨线量过;直,作动词,取直,变直;就,靠近;砺,磨刀石;利,作动词,变得锋利;博学,广博地学习;日,名词作状语,每天;参省,检验省察;知,通“智”,智慧,见识。

(2)居必择乡,居住要选择好的环境;游,交游;就,接近;游必就士,交游必须接近品德兼优的人;所以,用来……;邪僻,作名词,邪恶的东西;中正,作名词,正确的思想。

参考译文:

(一)

靛青是从蓼蓝草里提炼出来的,却比蓼蓝草还要青;冰是由水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。

我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多;我曾经踮起脚远望,却不如登到高处看得广阔。登到高处招手,胳膊没有加长,可是别人在远处也能看见;顺着风呼叫,声音没有变得洪亮,可是听的人在远处也能听得很清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

(二)

南方有一种鸟,名叫“蒙鸠”,用羽毛构筑自己的窝巢,再用毛发把窝编结起来,把窝系在芦苇的嫩条上。一遇风吹,芦苇的嫩条折断,蒙鸠的窝巢也就掉到地上,鸟蛋被打破,幼鸟被摔死。这并不是蒙鸠的窝巢构筑得不完好,而是由于它所系结的东西太脆弱所造成的。西方有一种树木,名叫“射干”,树茎只有四寸长,可它生长在高山上面,就能俯瞰百丈深渊。这并不是在高山上面射干的树茎就能够长得长些,而是它所生长的地势使它如此的。蓬草生长在麻丛当中,不需要扶植就长得挺直;洁白的沙子如果混进了黑泥里,也会变得跟就黑泥一样黑。香草兰槐的根叫做芷,虽然香,如果将它浸泡在臭水当中,君子就不愿意接近它,百姓也不愿意佩戴它。这并不是芷的本质不好,而是由于它被浸泡在臭水里的缘故,因此,君子定居时一定要选择好的环境,外出交游一定要和有道德有学问的人结伴,这样就能够防止自己受邪恶乖僻之人的影响。

28. 名词,擅长某种技术的人或者是乐师 巫医乐师百工之人 动词,学习 吾师道也 29. 为人师者众笑之 佣丐为偶 道苟在焉 道之反是 公侯以走 30.《师说》第二段逻辑严谨,论证清晰。采用正反对比手法从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要。 31.访谈问题:①在学习的过程中,你没有过质疑老师的时候?你是怎么做的?②与老师谈论问题的时候,你能大胆地提出意见吗?③当发现老师的讲解有错误的时候,你会对老师有看法吗?

【分析】28.本题考查学生理解文言实词一词多义的能力。

题目要求整理“师”的用法与意义。

比如“巫医乐师百工之人”一句中的“师”应当是指“擅长某种技术的人或者是乐师”;

“吾师道也”一句中的“师”应当是动词“学习”。

29.本题考查学生理解句子含义及筛选相关信息的能力。

柳宗元在《〈师友箴〉并序》中谈到社会现实的一句是“为人师者众笑之”;

柳宗元《〈师友箴〉并序》中以“道”为重点,并与韩愈“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”意思一致的是“道苟在焉,佣丐为偶;道之反是,公侯以走”。

30.本题考查学生分析文章论证思路及结构特点的能力。

《师说》第二段论点鲜明,结构严谨。作者在感叹“师道之不传也久矣”之后,从三个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;次用人们对自己与对儿子的要求不同来对比,指出“士大夫之族”行为的自相矛盾;最后用“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”对比,揭露士大夫之族的错误想法,指出这是“师道不复”的真正原因。这段文字从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要。

31.本题考查学生进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

题目中给出的句子“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”,是在引导学生思考师生关系,就学问而言,老师不一定比弟子有才华,弟子也不一定不如老师,这就启发学生不要迷信权威,要敢于大胆质疑;师生关系也并非“上下”或“尊卑”的关系,应当是建立在“平等”基础上的关系,因此可以在访谈时引导学生针对比如对老师的讲解有疑问时要敢于提出自己的见解,在讨论时要以平等的身份去讨论问题;另外也启发学生明白,老师也会有错误,不要对老师有看法,而应当理解老师也是普通人,只不过比你懂得道理早,对专业知识更擅长而已,也免不了会有错误。可以针对这些理解和思考设计问题。

参考译文:

师说

古代求学的人必定有老师。老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的人。人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑?有了疑惑,如果不跟老师学习,那些成为困惑的问题,就始终不能解开。出生在我之前的人,他懂得的道理本来就比我早,我跟从他学习,以他为老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,我也跟从他,拜他为老师。我是向他学习道理的,哪管他是生在我之前还是生在我之后呢?因此,就从师问道来说,没有贵和贱的区分,没有长和幼的区分,道存在的地方,就是老师在的地方。

唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑也难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他,焉为代词);现在的一般人,他们才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧!爱自己的孩子,选择老师来教他。但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的文句的停顿,并不是我所说的传授道理,解答疑难问题的老师。不知句子停顿要问老师,有疑惑不能解决却不愿问老师;小的方面学习了大的却丢了。我没有看到他的明达。巫医、乐师、各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”的人,就聚在一起嘲笑他们。问他们,就说:“他和他年龄差不多,懂得的道理也差不多。把地位低的人当做老师,就足以感到耻辱;把官大的人当做老师,就被认为近于谄媚。”哎!求师的风尚难以恢复由此可以知道了!巫医、乐师、各种工匠这些人,君子不屑一提,现在他们的智慧竟然反而比不上这些人了,这真是奇怪啊!

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,其中一定有可以当我的老师的人。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的途径,写这篇《师说》来赠送他。

师友箴并序

当今社会上,做老师的被大家讥笑。整个社会都不求师,因此离“道”也越来越远了;做朋友的,不是以“道”相交,而是以利相交,整个社会上就没有真正的朋友,因此造成了正道日益被抛弃的后果。唉!我对于这种状况感到很痛心啊,于是写下这首歌作为箴文。既用来警戒自己,又用来规劝别人。

不求师怎么行呢 我靠什么成就自己!不交朋友怎么行呢 我靠什么提高自己!我想师从老师,谁值得我师从呢 假使找到了值得我师从的老师,又会被整个社会上的人讥笑。我想交朋友,应交什么样的人呢 假使有朋友可交,在对待“道”上又可能因观点不同而分手。现世已找不出孔子那样的老师,像鲍叔牙那样的朋友也早已死去。即使二人在世,恐怕我的“道”和他们的也不-样吧。言行合乎中道的可以作为老师,知道以利为耻辱的可以结为朋友,谨以这两个标准,用来提醒你以后求师交友。如果能坚持中道的,即使是佣人、乞丐也可以作为老师和朋友;假如背弃了中道,就是公侯卿相,也要离开他们。内要考察于历史,外要考察于社会现实,对于从师交友,要警戒不要疏忽。

32.A 33.D 34.D 35.D 36.(1)何况我同你在江边捕鱼砍柴,以鱼虾为伴以麋鹿为友,驾着一只小船,举杯互相劝酒。

(2)这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。

【解析】32.本题考查学生理解常见文言实词在文中含义的能力。

B.“和”,同声相应,唱和;

C.“骤”,一下子、很轻易地;

D .“相”,互相;“更”,再。

故选 A

33.本题考查学生理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.“而”,连词,表顺承/连词,表转折,但是;

B.“曾”,曾经/副词,加强语气,常与“不”连用,译为“连…”或竟然;

C.“以,连词,表目的,来/连词,表修饰;

D.“之”前后两个都是结构助词,的。

故选D

34.本题考查学生理解古代文化常识的能力

D.“谥号,是朝廷对帝王、贵族、大臣、平民等死后依其生前事迹所给予的或褒或贬的称号”说法错误。谥号是对死去的人,按其生平事迹进行评定后,后世给予或褒或贬或明的称号,始于西周。总的来说,古代历史上的皇帝、皇后以及诸侯大臣等社会地位相对较高人物在其去世之后朝廷会依据其生前所作所为,从而给出一个具有评价意义的称号,用来高度概括一个历史人物的生平。可见谥号是不针对平民的。

故选D。

35.本题考查学生对文本内容的理解和辨析能力。

D .“但《前赤壁赋》重在记游、状景”是错误的。《前赤壁赋》虽然是一篇游记散文,但作者绝不仅仅是为了记游,而是依托于景物描写,抒情说理,因景生情,借物喻理。

故选 D

36.本题考查学生理解并翻译文言句子的能力。

得分点:(1)“渔樵”,捕鱼砍柴;“况吾与子渔樵于江渚之上”,状语后置;“侣、友”,以……为伴侣,以……为朋友;“属”,劝酒。(2)“是”,这;“望”,农历的每月十五;“步”,步行;“自”,从;“坂”,斜坡。

参考译文:

(甲)

于是,喝着酒,快乐极了,敲着船舷唱起来。歌词说:“桂木的棹啊, 兰木的桨,拍打着清澈的江水啊,船儿迎来流动的波光。多么深沉啊,我的情怀, 仰望着我思慕的人儿啊,她在那遥远的地方。”客人中有吹洞箫的,按着歌声吹 箫应和。箫声呜呜呜,像是怨恨,又像是思慕,像是哭泣,又像是倾诉,余音悠扬,像一根轻柔的细丝线延绵不断。能使潜藏在深渊中的蛟龙起舞,孤舟上的寡妇啜泣。

我不禁感伤起来,整理了衣裳,端正地坐着,问客人说:“为什么会这样?” 客人说:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,这不是曹孟德的诗吗?向西望是夏口,向东望是武昌,山川缭绕,郁郁苍苍,这不是曹德被周瑜围困的地方吗?当他夺取荆州,攻下江陵,顺着长江东下的时候,战船连接千里,旌旗遮蔽天空,在江面上洒酒祭奠,横端着长矛朗诵诗篇,本来是一代的英雄啊,可如今又在哪里呢?何况我同你在江中和沙洲上捕鱼打柴,以渔虾为伴,与麋鹿为友,驾着一叶孤舟,在这里举杯互相劝酒。只是像蜉蝣一样寄生在天地之间,渺小得像大海中的一颗谷粒。哀叹我生命的短暂,而羡慕长江的流水无穷无尽。希望同仙风一同遨游,与明月一起长存。我知道这是不可能经常得到的,因而只能把箫声的余音寄托给这悲凉的秋风中。

我说:“你们也知道那水和月亮吗?(江水)总是不停地流逝,但它们并没有流走;月亮总是那样有圆有缺,但它终究也没有增减。要是从它们变的一面来看,那么,天地间的一切事物,甚至不到一眨眼的工夫就发生了变化;要是从它们不变的一面来看,万物同我们一样都是永存的,又何必羡慕它们呢!再说,天地之间,万物各有主人,假如不是为我所有,即使是一丝一毫也不能得到。只有这江上的清风和山间的明月,耳朵听到了才成其为声音,眼睛看到了才成其为颜色,占有它们,无人禁止,使用它们,无穷无尽,这是大自然无穷无尽的宝藏,而我能够同你们共享。”

(乙)

这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。这时霜露已经降下,叶全都脱落。我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬。四下里瞧瞧,心里十分快乐;于是一面走一面吟诗,相互酬答。

过了一会儿,我叹惜地说:“有客人却没有酒,有酒却没有莱。月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。不过,到哪里去弄到酒呢?”我回家和妻子商量,妻子说:“我有一斗酒,保藏了很久,为了应付您突然的需要。”

就这样,我们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸;山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。才相隔多少日子,上次游览所见的江景山色再也认不出来了。

37.B 38.B 39.C 40.(1)所以圣人更加圣明,愚蠢的人更加愚蠢,圣人成为圣人,愚人成为愚人,大概都是由于这个缘故吧。

(2)蚯蚓没有锋利的爪牙、坚强的筋骨,却能上吃泥土,下饮地下水,这是因为心思专一。

【分析】37.本题考查学生文言文断句的能力。

“其闻道也固先乎吾”中的“也”是句中语气词,其后不能断句,排除AC。“先后”是“生”的状语,中间不能断开,排除D。

故选B。

38.本题考查学生识记古代文化常识的能力。

B.“名叫襄的老师。古代习惯在人的字前加一个表其职业的词”错误,师襄是名叫襄的乐师。代习惯在人的“名”前加一个表其职业的词。

故选B。

39.本题考查学生理解概括文章内容的能力。

C.“阐明教师的作用和‘道之所存,师之所存’的道理”错误,第三段是为了阐明“圣人无常师”的道理。

故选C。

40.本题考查学生理解并翻译文言句子的能力。

得分点:(1)是故,所以;第一个“圣”、第一个“愚”,圣人/愚人;所以,……的原因;其,大概。(2)爪牙之利、筋骨之强,均为定语后置句;爪牙,爪子和牙齿;上、下,向上、向下;黄泉,地下泉水;用,因为;一,专一。

参考译文:

古代求学的人必定有老师。老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的人。人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑?有了疑惑,如果不跟老师学习,那些成为困惑的问题,就始终不能解开。出生在我之前的人,他懂得的道理本来就比我早,我跟从他学习,以他为老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,我也跟从他,拜他为老师。我是向他学习道理的,哪管他是生在我之前还是生在我之后呢?因此,就从师问道来说,没有贵和贱的区分,没有长和幼的区分,道存在的地方,就是老师在的地方。

唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑也难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他,焉为代词);现在的一般人,他们才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧!爱自己的孩子,选择老师来教他。但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的文句的停顿,并不是我所说的传授道理,解答疑难问题的老师。不知句子停顿要问老师,有疑惑不能解决却不愿问老师;小的方面学习了大的却丢了。我没有看到他的明达。巫医、乐师、各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”的人,就聚在一起嘲笑他们。问他们,就说:“他和他年龄差不多,懂得的道理也差不多。把地位低的人当做老师,就足以感到耻辱;把官大的人当做老师,就被认为近于谄媚。”哎!求师的风尚难以恢复由此可以知道了!巫医、乐师、各种工匠这些人,君子不屑一提,现在他们的智慧竟然反而比不上这些人了,这真是奇怪啊!

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,其中一定有可以当我的老师的人。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的途径,写这篇《师说》来赠送他。

41.C 42.C 43.B 44.(1)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,没有强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是因为它用心专一。

(2)所以君子居住要选择好的环境,交友要选择有道德的人,用来防止邪僻面接近正直的人。

【分析】41.本题考查学生理解文言实词在文中的意义的能力。

C.怠慢:淡漠,不恭敬解释错误,怠慢有以下几种解释,淡漠,不恭敬;客套话,表示招待不周到;懈怠轻忽。依据本句句子含义,忘记了做人准则就会招祸,应选取“懈怠轻忽”之意准确。

故选C。

42.本题考查学生文言文断句的能力。

划线句子中,“听”是倾听之意,应做“流鱼”的谓语,不应断开,所以应该排除A D;再比较其他两项,“玉”应为“在山”的主语,所以二者不能断开,所以应该排除B。

句子译文:古有瓠巴弹瑟,水中鱼儿也浮出水面倾听,伯牙弹琴,拉车的马会停食仰头而听。所以声音不会因为微弱而不被听见,行为不会因为隐秘而不被发现。宝玉埋在深山,草木就会很润泽,珍珠掉进深渊,崖岸就不会干枯。行善可以积累,哪有积善成德而不被广为传诵的呢?

故选C。

43.本题考查学生理解分析文章内容的能力。

B .“选文(一)的最后一段谈论学习的意义和作用”说法不准确,本文第1段第一句是全文的中心论点:学不可以已。接着围绕这个中心论点从不同的角度进行论述。第一段从学习的意义论述“学不可以已”,最后一段应该是从学习方法和态度的角度来论述“学不可以已”。

故选B。

44.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

赋分点:

(1)“爪牙之利”,“筋骨之强”,定语后置句,锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨;“爪牙”,古今异义词,爪子和牙齿;“黄泉”地下的泉水,“用”,因为;“一”,专一。

(2)“乡”,好的环境;“游”,交游,来往;“士”,有道德的人;“所以”,用来……的;“中正”,正直的人。

译文:

(一)

君子说:学习是不可以停止的。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得可以符合拉直的墨线,用煣的工艺把它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎圆的标准了,即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直,是因为经过加工,使它成为这样的。所以木材用墨线量过,再经辅具加工就能取直,刀剑等金属制品在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广泛地学习,而且每天检查反省自己,那么他就会聪明机智,而行为就不会有过错了。

……

堆积土石成了高山,风雨就从这里兴起了;汇积水流成为深渊,蛟龙就从这儿产生了;积累善行养成高尚的品德,自然会心智澄明,也就具有了圣人的精神境界。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。骏马一跨跃,也不足十步远;劣马拉车走十天,(也能走得很远,)它的成功就在于不停地走。(如果)刻几下就停下来了,(那么)腐烂的木头也刻不断。(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下可以喝到泉水,这是由于它用心专一啊。螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。

(二)

南方有一种叫“蒙鸠”的鸟,用羽毛作窝,还用毛发把窝编结起来,把窝系在嫩芦苇的花穗上,风一吹苇穗折断,鸟窝就坠落了,鸟蛋全部摔烂。不是窝没编好,而是不该系在芦苇上面。西方有种叫“射干”的草,只有四寸高,却能俯瞰百里之遥,不是草能长高,而是因为它长在了高山之巅。蓬草长在麻地里,不用扶持也能挺立住,白沙混进了黑土里,就再不能变白了,兰槐的根叫香艾,一但浸入臭水里,君子下人都会避之不及,不是艾本身不香,而是被浸泡臭了。所以君子居住要选择好的环境,交友要选择有道德的人,才能够防微杜渐保其中庸正直。

事情的发生都是有起因的,荣辱的降临也与德行相应。肉腐了生蛆,鱼枯死了生虫,懈怠疏忽忘记了做人准则就会招祸。太坚硬物体易断裂,太柔弱了又易被束缚,与人不善会惹来怨恨,干柴易燃,低洼易湿,草木丛生,野兽成群,万物皆以类聚。所以靶子设置好了就会射来弓箭,树长成了森林就会引来斧头砍伐,树林繁茂荫凉众鸟就会来投宿,醋变酸了就会惹来蚊虫,所以言语可能招祸,行为可能受辱,君子为人处世不能不保持谨慎。

因此没有刻苦钻研的心志,学习上就不会有显著成绩;没有埋头苦干的实践,事业上就不会有巨大成就。在歧路上行走达不到目的地,同时事奉两个君主的人,两方都不会容忍他。眼睛不能同时看两样东西而看明白,耳朵不能同时听两种声音而听清楚。螣蛇没有脚但能飞,鼫鼠有五种本领却还是没有办法。《诗》上说:“布谷鸟筑巢在桑树上,它的幼鸟儿有七只。善良的君子们,行为要专一不偏邪。行为专一不偏邪,意志才会如磐石坚。”所以君子的意志坚定专一。

古有瓠巴弹瑟,水中鱼儿也浮出水面倾听,伯牙弹琴,拉车的马会停食仰头而听。所以声音不会因为微弱而不被听见,行为不会因为隐秘而不被发现。宝玉埋在深山,草木就会很润泽,珍珠掉进深渊,崖岸就不会干枯。行善可以积累,哪有积善成德而不被广为传诵的呢?

答案第4页,共20页

答案第5页,共20页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读