2023年中考化学总复习课件 专题06 实验探究题(共31张PPT)(人教版、广西专用)

文档属性

| 名称 | 2023年中考化学总复习课件 专题06 实验探究题(共31张PPT)(人教版、广西专用) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 438.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-21 22:50:43 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

专题拓展六 实验探究题

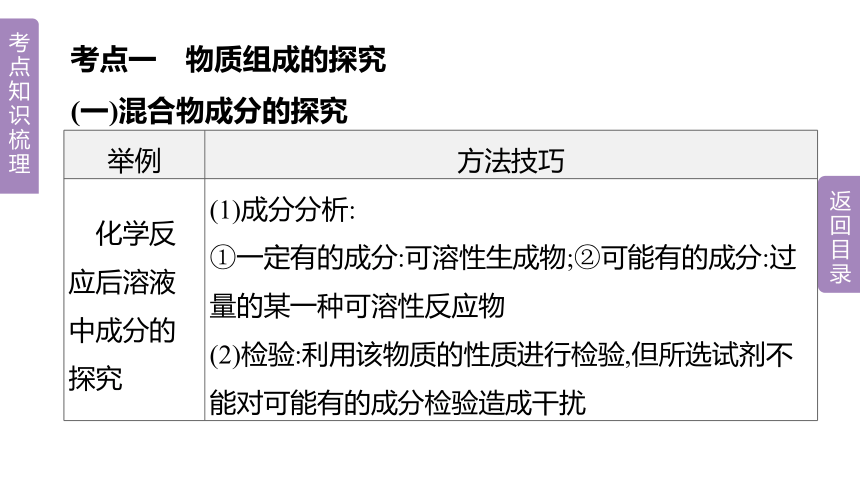

考点一 物质组成的探究

(一)混合物成分的探究

举例 方法技巧

化学反应后溶液中成分的探究 (1)成分分析:

①一定有的成分:可溶性生成物;②可能有的成分:过量的某一种可溶性反应物

(2)检验:利用该物质的性质进行检验,但所选试剂不能对可能有的成分检验造成干扰

(续表)

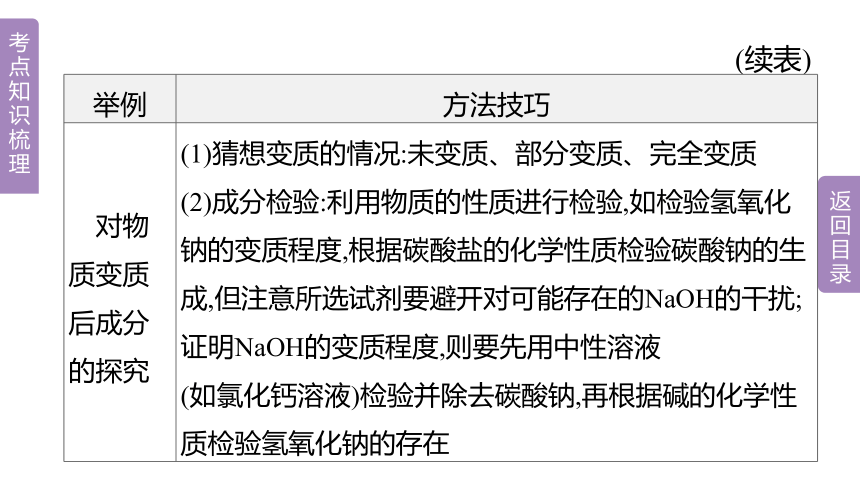

举例 方法技巧

对物质变质后成分的探究 (1)猜想变质的情况:未变质、部分变质、完全变质

(2)成分检验:利用物质的性质进行检验,如检验氢氧化钠的变质程度,根据碳酸盐的化学性质检验碳酸钠的生成,但注意所选试剂要避开对可能存在的NaOH的干扰;证明NaOH的变质程度,则要先用中性溶液

(如氯化钙溶液)检验并除去碳酸钠,再根据碱的化学性质检验氢氧化钠的存在

(续表)

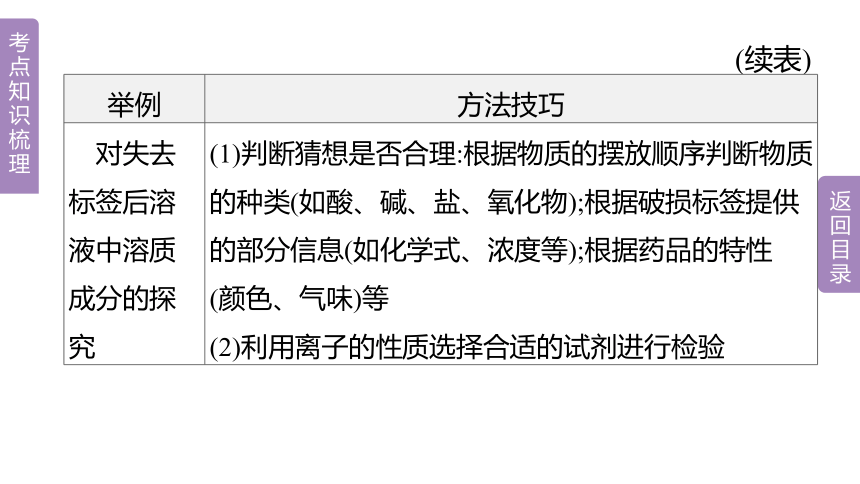

举例 方法技巧

对失去标签后溶液中溶质成分的探究 (1)判断猜想是否合理:根据物质的摆放顺序判断物质的种类(如酸、碱、盐、氧化物);根据破损标签提供的部分信息(如化学式、浓度等);根据药品的特性

(颜色、气味)等

(2)利用离子的性质选择合适的试剂进行检验

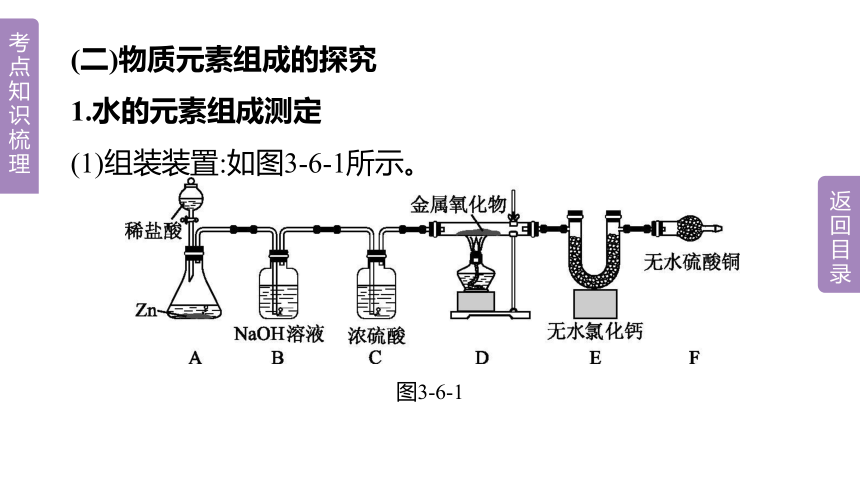

(二)物质元素组成的探究

1.水的元素组成测定

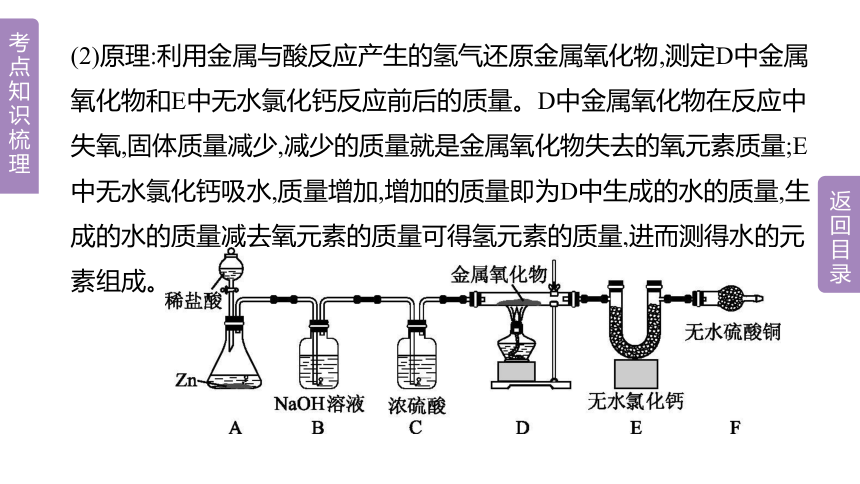

(1)组装装置:如图3-6-1所示。

图3-6-1

(2)原理:利用金属与酸反应产生的氢气还原金属氧化物,测定D中金属氧化物和E中无水氯化钙反应前后的质量。D中金属氧化物在反应中失氧,固体质量减少,减少的质量就是金属氧化物失去的氧元素质量;E中无水氯化钙吸水,质量增加,增加的质量即为D中生成的水的质量,生成的水的质量减去氧元素的质量可得氢元素的质量,进而测得水的元素组成。

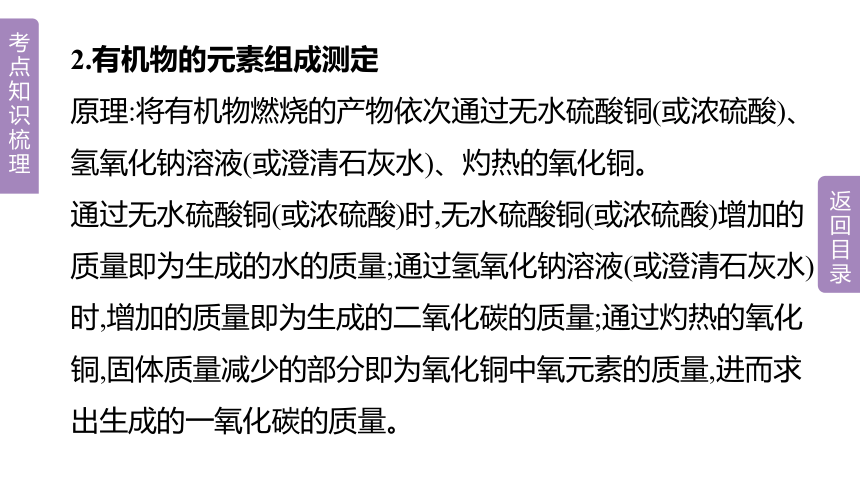

2.有机物的元素组成测定

原理:将有机物燃烧的产物依次通过无水硫酸铜(或浓硫酸)、氢氧化钠溶液(或澄清石灰水)、灼热的氧化铜。

通过无水硫酸铜(或浓硫酸)时,无水硫酸铜(或浓硫酸)增加的质量即为生成的水的质量;通过氢氧化钠溶液(或澄清石灰水)时,增加的质量即为生成的二氧化碳的质量;通过灼热的氧化铜,固体质量减少的部分即为氧化铜中氧元素的质量,进而求出生成的一氧化碳的质量。

通过生成的水、二氧化碳及一氧化碳的质量,再分别计算出生成物所含的碳元素和氢元素的质量。

把生成物所含的碳元素和氢元素质量之和与参加反应的有机物质量相比较,推断有机物中是否含氧元素:若相等则说明有机物中不含氧元素;若碳元素和氢元素质量之和小于有机物质量,则说明有机物中含氧元素。另外,也可把生成物所含氧元素质量与参加反应的氧气质量相比较,相等时说明有机物中不含氧元素;若生成物所含氧元素质量大于参加反应的氧气质量,则说明有机物中含氧元素。

考点二 物质性质的探究

举例 方法技巧

酸的性质探究 证明物质是酸(或显酸性)的方法:利用酸的五条化学性质中有典型实验现象的反应[如测定溶液的pH(pH<7),加入紫色石蕊溶液(溶液变红),加入活泼金属(产生气泡),加入碳酸盐(产生气泡)]等来设计实验,但不能从酸根离子的角度证明

(续表)

举例 方法技巧

有关NaOH化学性质的探究 (1)证明NaOH是碱(或显碱性)的方法:加入指示剂(使无色酚酞溶液变红,使紫色石蕊溶液变蓝);加入可溶性盐类(如加入铁盐溶液会生成红褐色沉淀,加入铜盐溶液会生成蓝色沉淀)

(2)证明氢氧化钠能与二氧化碳反应的方法:设计特殊装置进行对比实验;从生成新物质碳酸钠的角度设计实验证明,如加入足量稀盐酸或加入氯化钙溶液等

(续表)

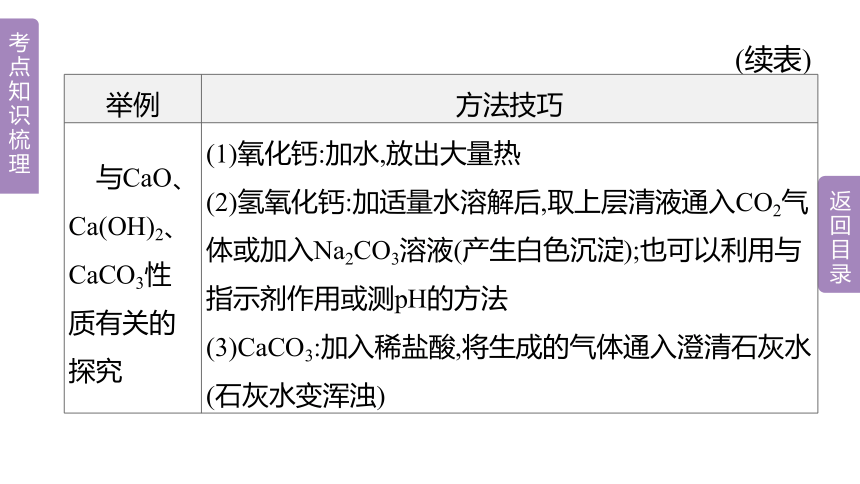

举例 方法技巧

与CaO、Ca(OH)2、CaCO3性质有关的探究 (1)氧化钙:加水,放出大量热

(2)氢氧化钙:加适量水溶解后,取上层清液通入CO2气体或加入Na2CO3溶液(产生白色沉淀);也可以利用与指示剂作用或测pH的方法

(3)CaCO3:加入稀盐酸,将生成的气体通入澄清石灰水(石灰水变浑浊)

(续表)

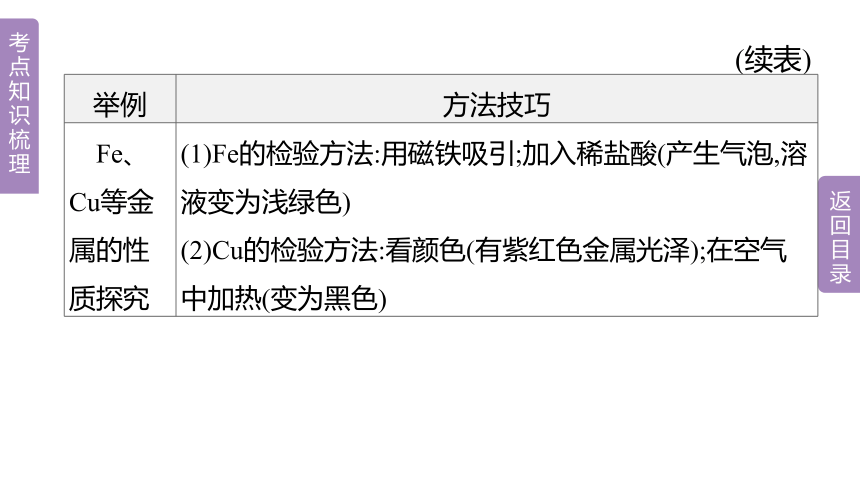

举例 方法技巧

Fe、Cu等金属的性质探究 (1)Fe的检验方法:用磁铁吸引;加入稀盐酸(产生气泡,溶液变为浅绿色)

(2)Cu的检验方法:看颜色(有紫红色金属光泽);在空气中加热(变为黑色)

(续表)

举例 方法技巧

Fe2O3、CuO等金属氧化物性质的探究 (1)Fe2O3的检验方法:先看颜色状态(红色粉末),再加入稀盐酸(粉末消失,溶液变为黄色)

(2)CuO的检验方法:先看颜色状态(黑色粉末),再加入稀盐酸(粉末消失,溶液变为蓝色)

考点三 其他类探究

除了上述探究类型外,还有其他类型的探究,主要包括反应条件探究、反应现象不明显的探究、溶液颜色变化的探究、影响因素的探究等。如反应条件或影响因素的探究:

举例 条件或影响因素 方法技巧

铁生锈条件的探究 条件:(1)铁;(2)与水接触; (3)与氧气(或空气)接触 控制变量法和对比法是此类试题常用的方法

(1)用控制变量法解决问题的思路:①明确探究问题;②寻找影响因素;③保持其他因素不变;④改变探究因素

(2)对比实验一般由两个或两个以上的实验组成,在对比中可准确找出不同条件对实验结果的影响

燃烧条件的探究 条件:(1)可燃物;(2)温度达到着火点;(3)与氧气(或空气)接触 影响化学反应速率的因素 因素:(1)温度;(2)反应物的浓度或纯度;(3)反应物间的接触面积;(4)催化剂等 [提示]控制变量法对于多因素影响的实验,只改变其中的某个因素来研究这个因素对实验的影响。常见因素:催化剂、温度、反应物种类及浓度、反应时间及接触面积等。

类型一 物质组成的探究

例1[2022·呼伦贝尔、兴安盟]已知某无色溶液的溶质是氢氧化钠和碳酸钠中的一种或两种,某化学兴趣小组的同学对其成分进行探究。

查阅资料 BaCl2溶液呈中性。

进行实验

甲组:取少量该溶液置于试管中,加入足量稀盐酸,观察到有气泡产生,得出原溶液中一定含有 。

Na2CO3

乙组:另取一支试管,加入少量原溶液,滴入无色酚酞溶液,观察到溶液变红,认为原溶液一定含有氢氧化钠。

丙组:认为乙组的结论不正确,原因是____________________

___________________________________________________

。为进一步确定原溶液中是否含有氢氧化钠,于是丙组继续探究。

Na2CO3溶液也显碱性,

滴入无色酚酞溶液,溶液也会变红,不能说明溶液中一定含

有氢氧化钠

实验操作 实验现象 实验结论

丙组在乙组所做实验后的溶液中,加入足量BaCl2溶液 原溶液中既有碳酸钠也有氢氧化钠

有白色沉淀生

成,溶液仍然显

红色

反思与拓展

(1)在丙组的实验中,BaCl2溶液的用量对得出正确的实验结论

(填“有”或“无”)影响。

(2)根据原溶液中既有碳酸钠也有氢氧化钠的结论,写出甲组的实验中发生中和反应的化学方程式:

。

有

NaOH+HCl===NaCl+H2O

类型二 物质性质的探究

例2 [2022·连云港]碳酸氢钠是一种应用广泛的盐,化学小组对其进行了探究。

(1)NaHCO3可称为钠盐或碳酸氢盐,它是由Na+和 (填离子符号)构成的,医疗上能用于治疗胃酸(含有盐酸)过多症,反应的化学方程式为 。

提出问题 实验室中如何制取少量NaHCO3

HC

HCl+NaHCO3===NaCl+CO2↑+H2O

查阅资料

材料一:侯氏制碱的原理为NaCl+NH3+CO2+H2O===

NaHCO3↓+NH4Cl;2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O。

材料二:研究发现,NaHCO3溶于水时吸收热量,Na2CO3溶于水时放出热量。

实验制备 根据侯氏制碱原理设计如图3-6-2Ⅰ所示装置制取NaHCO3。

图3-6-2

反应结束后,将试管中的混合物过滤,洗涤,低温烘干得白色固体。

(2)烧杯中冰水的作用是_______________________________

。

(3)能进一步确认该白

色固体是NaHCO3的实

验方案是___________

___________________

___________________________________________________

(须用到的仪器和药品:试管、温度计、水)。

降低NaHCO3的溶解度以利于其结

晶析出

取白色固体

于试管中,加适量水溶

解,用温度计测量所得溶液温度,若低于室温,则该白色固体

为NaHCO3

(4)图Ⅱ中碳酸氢钠的溶解度在60 ℃后无数据的原因可能是

。

图3-6-2

60 ℃时溶液中的NaHCO3受热分解

性质探究 常温下,取一定量的NaHCO3溶液于烧杯中,插入pH传感器,向烧杯中持续滴加CaCl2溶液,有白色沉淀生成,当溶液的pH变为6.68时开始有无色气体产生。反应过程中溶液的pH随时间变化如图3-6-3所示。

图3-6-3

查阅资料

材料三:NaHCO3溶于水后,少量的HC能同时发生如下变化:

变化①:HC+H2O→H2CO3+OH-;变化②:HC→C+H+。

材料四:溶液的酸碱性与溶液中H+和OH-数目的相对大小有关。常温下,当单位体积溶液中OH-的数目大于H+的数目时,溶液的pH>7,反之pH<7;单位体积溶液中所含的H+数目越大,溶液的pH越小。

交流反思 (5)NaHCO3溶液显 (填“酸”“碱”或“中”)性,结合材料三、四从微观角度说明原因:___________________

___________________________________________________

。

(6)根据本实验,下列说法错误的是 (填序号)。

a.pH<6.68时生成的无色气体为CO2

b.从0~30 s,单位体积溶液中H+数目不断增大

c.不能用CaCl2溶液鉴别Na2CO3和NaHCO3溶液

碱

NaHCO3溶于水后,

发生变化①的HC数目比发生变化②的多,导致单位体积

溶液中OH-的数目比H+的数目多

c

类型三 其他类探究

例3 [2022·嘉兴]小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50 mL水及0.5 g MnO2,再往分液漏斗中加入30 mL 15%的H2O2溶液。为什么要加入50 mL水呢 查

阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶

液速率过快,反应会过于剧烈而引发事故。

提出问题 水是如何减缓该反应速率的呢

建立假设 水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速率。

图3-6-4

实验方案 他利用如图3-6-4所示装置,在相同条件下,分别用30 mL的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验,观察并比较。

实验结论 加水降低了H2O2溶液的浓度,使反应速率变慢。

交流反思 (1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的 相同。

(2)判断产生氧气的速率时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较___________________________________________

。

速率

收集相同体积氧气所需的时间(或相同时间内收集

氧气的体积)

继续探究 针对提出的问题,他又利用如图3-6-4所示装置,用3%的H2O2溶液分别在0 ℃、20 ℃和60 ℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是 。

图3-6-4

水可以降低温度,减缓反应的速率

专题拓展六 实验探究题

考点一 物质组成的探究

(一)混合物成分的探究

举例 方法技巧

化学反应后溶液中成分的探究 (1)成分分析:

①一定有的成分:可溶性生成物;②可能有的成分:过量的某一种可溶性反应物

(2)检验:利用该物质的性质进行检验,但所选试剂不能对可能有的成分检验造成干扰

(续表)

举例 方法技巧

对物质变质后成分的探究 (1)猜想变质的情况:未变质、部分变质、完全变质

(2)成分检验:利用物质的性质进行检验,如检验氢氧化钠的变质程度,根据碳酸盐的化学性质检验碳酸钠的生成,但注意所选试剂要避开对可能存在的NaOH的干扰;证明NaOH的变质程度,则要先用中性溶液

(如氯化钙溶液)检验并除去碳酸钠,再根据碱的化学性质检验氢氧化钠的存在

(续表)

举例 方法技巧

对失去标签后溶液中溶质成分的探究 (1)判断猜想是否合理:根据物质的摆放顺序判断物质的种类(如酸、碱、盐、氧化物);根据破损标签提供的部分信息(如化学式、浓度等);根据药品的特性

(颜色、气味)等

(2)利用离子的性质选择合适的试剂进行检验

(二)物质元素组成的探究

1.水的元素组成测定

(1)组装装置:如图3-6-1所示。

图3-6-1

(2)原理:利用金属与酸反应产生的氢气还原金属氧化物,测定D中金属氧化物和E中无水氯化钙反应前后的质量。D中金属氧化物在反应中失氧,固体质量减少,减少的质量就是金属氧化物失去的氧元素质量;E中无水氯化钙吸水,质量增加,增加的质量即为D中生成的水的质量,生成的水的质量减去氧元素的质量可得氢元素的质量,进而测得水的元素组成。

2.有机物的元素组成测定

原理:将有机物燃烧的产物依次通过无水硫酸铜(或浓硫酸)、氢氧化钠溶液(或澄清石灰水)、灼热的氧化铜。

通过无水硫酸铜(或浓硫酸)时,无水硫酸铜(或浓硫酸)增加的质量即为生成的水的质量;通过氢氧化钠溶液(或澄清石灰水)时,增加的质量即为生成的二氧化碳的质量;通过灼热的氧化铜,固体质量减少的部分即为氧化铜中氧元素的质量,进而求出生成的一氧化碳的质量。

通过生成的水、二氧化碳及一氧化碳的质量,再分别计算出生成物所含的碳元素和氢元素的质量。

把生成物所含的碳元素和氢元素质量之和与参加反应的有机物质量相比较,推断有机物中是否含氧元素:若相等则说明有机物中不含氧元素;若碳元素和氢元素质量之和小于有机物质量,则说明有机物中含氧元素。另外,也可把生成物所含氧元素质量与参加反应的氧气质量相比较,相等时说明有机物中不含氧元素;若生成物所含氧元素质量大于参加反应的氧气质量,则说明有机物中含氧元素。

考点二 物质性质的探究

举例 方法技巧

酸的性质探究 证明物质是酸(或显酸性)的方法:利用酸的五条化学性质中有典型实验现象的反应[如测定溶液的pH(pH<7),加入紫色石蕊溶液(溶液变红),加入活泼金属(产生气泡),加入碳酸盐(产生气泡)]等来设计实验,但不能从酸根离子的角度证明

(续表)

举例 方法技巧

有关NaOH化学性质的探究 (1)证明NaOH是碱(或显碱性)的方法:加入指示剂(使无色酚酞溶液变红,使紫色石蕊溶液变蓝);加入可溶性盐类(如加入铁盐溶液会生成红褐色沉淀,加入铜盐溶液会生成蓝色沉淀)

(2)证明氢氧化钠能与二氧化碳反应的方法:设计特殊装置进行对比实验;从生成新物质碳酸钠的角度设计实验证明,如加入足量稀盐酸或加入氯化钙溶液等

(续表)

举例 方法技巧

与CaO、Ca(OH)2、CaCO3性质有关的探究 (1)氧化钙:加水,放出大量热

(2)氢氧化钙:加适量水溶解后,取上层清液通入CO2气体或加入Na2CO3溶液(产生白色沉淀);也可以利用与指示剂作用或测pH的方法

(3)CaCO3:加入稀盐酸,将生成的气体通入澄清石灰水(石灰水变浑浊)

(续表)

举例 方法技巧

Fe、Cu等金属的性质探究 (1)Fe的检验方法:用磁铁吸引;加入稀盐酸(产生气泡,溶液变为浅绿色)

(2)Cu的检验方法:看颜色(有紫红色金属光泽);在空气中加热(变为黑色)

(续表)

举例 方法技巧

Fe2O3、CuO等金属氧化物性质的探究 (1)Fe2O3的检验方法:先看颜色状态(红色粉末),再加入稀盐酸(粉末消失,溶液变为黄色)

(2)CuO的检验方法:先看颜色状态(黑色粉末),再加入稀盐酸(粉末消失,溶液变为蓝色)

考点三 其他类探究

除了上述探究类型外,还有其他类型的探究,主要包括反应条件探究、反应现象不明显的探究、溶液颜色变化的探究、影响因素的探究等。如反应条件或影响因素的探究:

举例 条件或影响因素 方法技巧

铁生锈条件的探究 条件:(1)铁;(2)与水接触; (3)与氧气(或空气)接触 控制变量法和对比法是此类试题常用的方法

(1)用控制变量法解决问题的思路:①明确探究问题;②寻找影响因素;③保持其他因素不变;④改变探究因素

(2)对比实验一般由两个或两个以上的实验组成,在对比中可准确找出不同条件对实验结果的影响

燃烧条件的探究 条件:(1)可燃物;(2)温度达到着火点;(3)与氧气(或空气)接触 影响化学反应速率的因素 因素:(1)温度;(2)反应物的浓度或纯度;(3)反应物间的接触面积;(4)催化剂等 [提示]控制变量法对于多因素影响的实验,只改变其中的某个因素来研究这个因素对实验的影响。常见因素:催化剂、温度、反应物种类及浓度、反应时间及接触面积等。

类型一 物质组成的探究

例1[2022·呼伦贝尔、兴安盟]已知某无色溶液的溶质是氢氧化钠和碳酸钠中的一种或两种,某化学兴趣小组的同学对其成分进行探究。

查阅资料 BaCl2溶液呈中性。

进行实验

甲组:取少量该溶液置于试管中,加入足量稀盐酸,观察到有气泡产生,得出原溶液中一定含有 。

Na2CO3

乙组:另取一支试管,加入少量原溶液,滴入无色酚酞溶液,观察到溶液变红,认为原溶液一定含有氢氧化钠。

丙组:认为乙组的结论不正确,原因是____________________

___________________________________________________

。为进一步确定原溶液中是否含有氢氧化钠,于是丙组继续探究。

Na2CO3溶液也显碱性,

滴入无色酚酞溶液,溶液也会变红,不能说明溶液中一定含

有氢氧化钠

实验操作 实验现象 实验结论

丙组在乙组所做实验后的溶液中,加入足量BaCl2溶液 原溶液中既有碳酸钠也有氢氧化钠

有白色沉淀生

成,溶液仍然显

红色

反思与拓展

(1)在丙组的实验中,BaCl2溶液的用量对得出正确的实验结论

(填“有”或“无”)影响。

(2)根据原溶液中既有碳酸钠也有氢氧化钠的结论,写出甲组的实验中发生中和反应的化学方程式:

。

有

NaOH+HCl===NaCl+H2O

类型二 物质性质的探究

例2 [2022·连云港]碳酸氢钠是一种应用广泛的盐,化学小组对其进行了探究。

(1)NaHCO3可称为钠盐或碳酸氢盐,它是由Na+和 (填离子符号)构成的,医疗上能用于治疗胃酸(含有盐酸)过多症,反应的化学方程式为 。

提出问题 实验室中如何制取少量NaHCO3

HC

HCl+NaHCO3===NaCl+CO2↑+H2O

查阅资料

材料一:侯氏制碱的原理为NaCl+NH3+CO2+H2O===

NaHCO3↓+NH4Cl;2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O。

材料二:研究发现,NaHCO3溶于水时吸收热量,Na2CO3溶于水时放出热量。

实验制备 根据侯氏制碱原理设计如图3-6-2Ⅰ所示装置制取NaHCO3。

图3-6-2

反应结束后,将试管中的混合物过滤,洗涤,低温烘干得白色固体。

(2)烧杯中冰水的作用是_______________________________

。

(3)能进一步确认该白

色固体是NaHCO3的实

验方案是___________

___________________

___________________________________________________

(须用到的仪器和药品:试管、温度计、水)。

降低NaHCO3的溶解度以利于其结

晶析出

取白色固体

于试管中,加适量水溶

解,用温度计测量所得溶液温度,若低于室温,则该白色固体

为NaHCO3

(4)图Ⅱ中碳酸氢钠的溶解度在60 ℃后无数据的原因可能是

。

图3-6-2

60 ℃时溶液中的NaHCO3受热分解

性质探究 常温下,取一定量的NaHCO3溶液于烧杯中,插入pH传感器,向烧杯中持续滴加CaCl2溶液,有白色沉淀生成,当溶液的pH变为6.68时开始有无色气体产生。反应过程中溶液的pH随时间变化如图3-6-3所示。

图3-6-3

查阅资料

材料三:NaHCO3溶于水后,少量的HC能同时发生如下变化:

变化①:HC+H2O→H2CO3+OH-;变化②:HC→C+H+。

材料四:溶液的酸碱性与溶液中H+和OH-数目的相对大小有关。常温下,当单位体积溶液中OH-的数目大于H+的数目时,溶液的pH>7,反之pH<7;单位体积溶液中所含的H+数目越大,溶液的pH越小。

交流反思 (5)NaHCO3溶液显 (填“酸”“碱”或“中”)性,结合材料三、四从微观角度说明原因:___________________

___________________________________________________

。

(6)根据本实验,下列说法错误的是 (填序号)。

a.pH<6.68时生成的无色气体为CO2

b.从0~30 s,单位体积溶液中H+数目不断增大

c.不能用CaCl2溶液鉴别Na2CO3和NaHCO3溶液

碱

NaHCO3溶于水后,

发生变化①的HC数目比发生变化②的多,导致单位体积

溶液中OH-的数目比H+的数目多

c

类型三 其他类探究

例3 [2022·嘉兴]小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50 mL水及0.5 g MnO2,再往分液漏斗中加入30 mL 15%的H2O2溶液。为什么要加入50 mL水呢 查

阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶

液速率过快,反应会过于剧烈而引发事故。

提出问题 水是如何减缓该反应速率的呢

建立假设 水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速率。

图3-6-4

实验方案 他利用如图3-6-4所示装置,在相同条件下,分别用30 mL的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验,观察并比较。

实验结论 加水降低了H2O2溶液的浓度,使反应速率变慢。

交流反思 (1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的 相同。

(2)判断产生氧气的速率时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较___________________________________________

。

速率

收集相同体积氧气所需的时间(或相同时间内收集

氧气的体积)

继续探究 针对提出的问题,他又利用如图3-6-4所示装置,用3%的H2O2溶液分别在0 ℃、20 ℃和60 ℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是 。

图3-6-4

水可以降低温度,减缓反应的速率

同课章节目录