2023届高考专题复习:小说阅读指导 课件(共74张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考专题复习:小说阅读指导 课件(共74张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 841.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-21 11:55:36 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

高考小说阅读

一、考点

1.分析综合

(1)分析作品结构,概括作品主题

(2)分析作品体裁的基本特征和主要表现手法

2.鉴赏评价

(1)体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言

表达艺术

(2)欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作

品的艺术魅力

(3)对作品表现出来的价值判断和审美取向作出

评价

3.探究

(1)从不同的角度和层面发掘作品的意

蕴、民族心理和人文精神

(2)探讨作者的创作背景和创作意图

(3)对作品进行个性化阅读和有创意的

解读

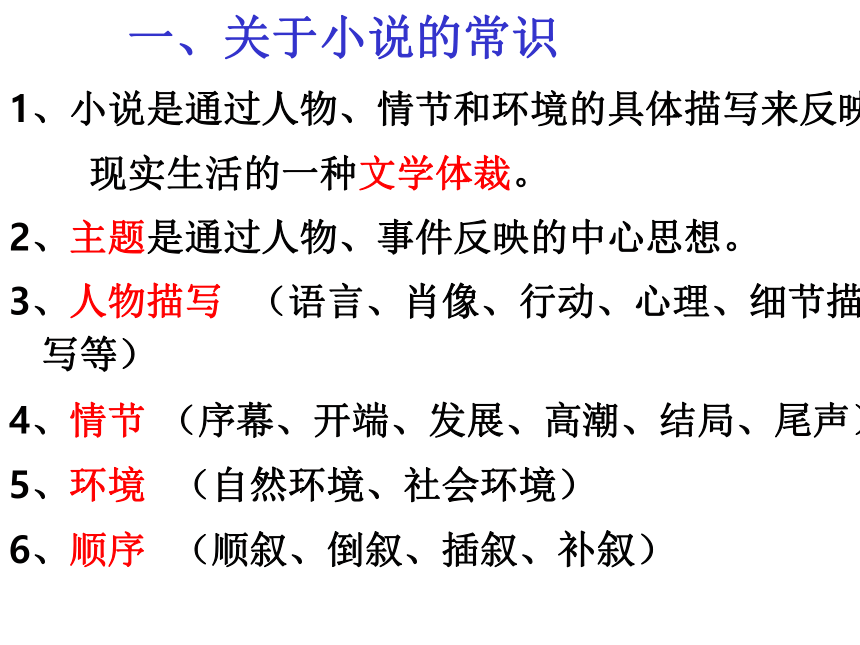

1、小说是通过人物、情节和环境的具体描写来反映

现实生活的一种文学体裁。

2、主题是通过人物、事件反映的中心思想。

3、人物描写 (语言、肖像、行动、心理、细节描写等)

4、情节 (序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声)

5、环境 (自然环境、社会环境)

6、顺序 (顺叙、倒叙、插叙、补叙)

一、关于小说的常识

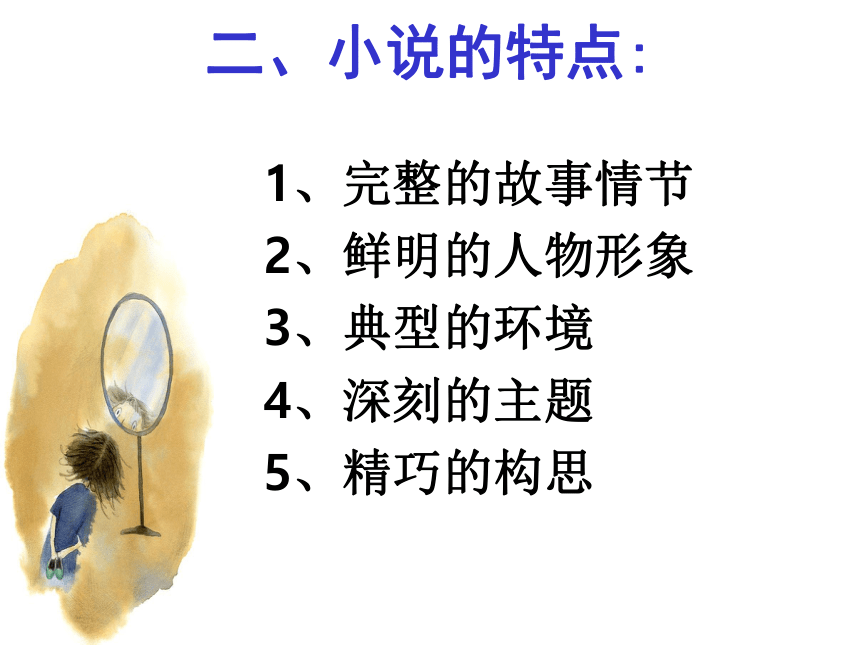

二、小说的特点:

1、完整的故事情节

2、鲜明的人物形象

3、典型的环境

4、深刻的主题

5、精巧的构思

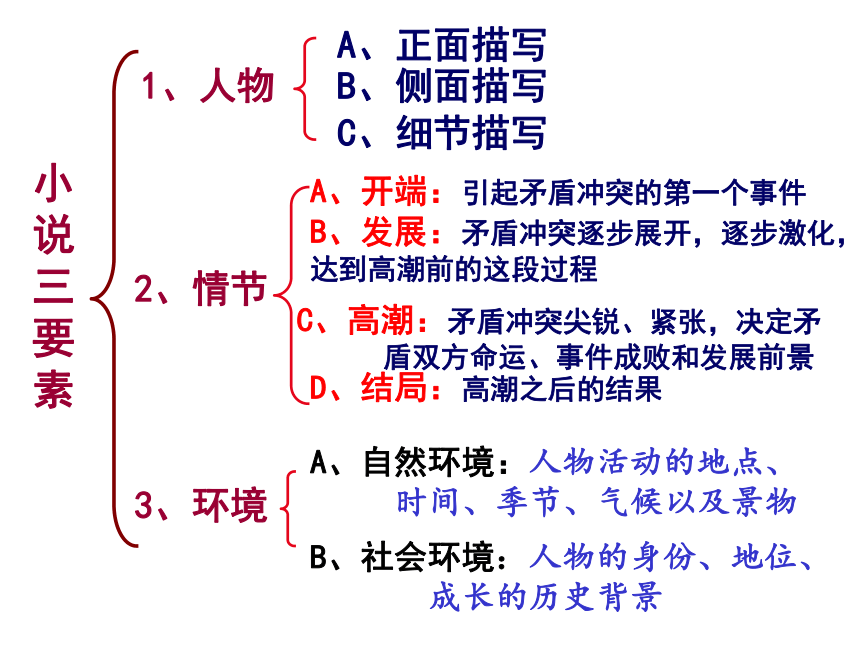

A、正面描写

B、侧面描写

C、细节描写

1、人物

小说三要素

2、情节

3、环境

A、开端:引起矛盾冲突的第一个事件

B、发展:矛盾冲突逐步展开,逐步激化,达到高潮前的这段过程

C、高潮:矛盾冲突尖锐、紧张,决定矛

盾双方命运、事件成败和发展前景

D、结局:高潮之后的结果

A、自然环境:人物活动的地点、

时间、季节、气候以及景物

B、社会环境:人物的身份、地位、

成长的历史背景

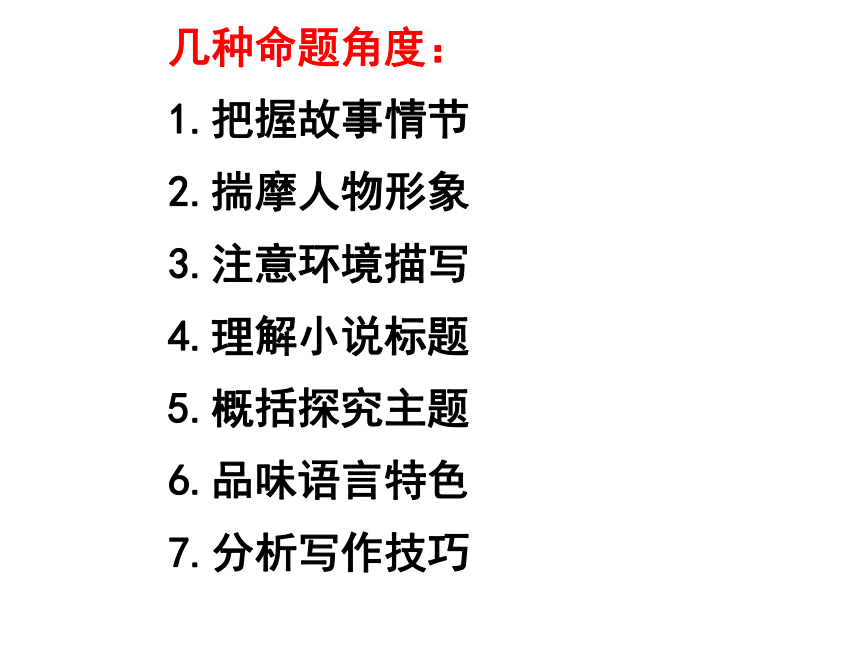

几种命题角度:

把握故事情节

揣摩人物形象

注意环境描写

理解小说标题

概括探究主题

品味语言特色

分析写作技巧

命题角度一:情节 题型

1.情节概括类;

2.情节手法类(情节安排的好处或合理性);

3.情节作用类(某情节的特点和作用分析)。

(一)概括小说情节

1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

3.概括小说的部分内容(包括指出开端、发

展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

常见提问方式:

解题指导:

1.理清小说的结构

可以按照情节的开端、发展、高潮和结局来划分文章结构。

2.寻找小说中的线索

小说中的线索有事物线索,如鲁迅的《祝福》,祥林嫂与鲁四老爷的矛盾冲突,就是构成情节的主要线索。还有人物线索、情感变化线索等。

3.抓住小说中的场面

《面包》也可以从场面入手,第一个是卧室内的场面,第二个是厨房内的对话场面,第三个是第二天晚饭时的场面,抓住这些场面,就能概括出本文的故事情节。

常用答题模式

按“何时何地何人做何事(文中没有涉及的除外,但‘何人’‘做何事’不能省)”的格式加以概括,一般一个场面可以概括为一件事。

(二)情节作用题

常见提问方式:

①文中写了XX情景在小说中起到什么作用?

②某事物、人物在小说中有什么作用?

[解题指导]

从两个角度考虑:

一是结构上,结构上是指情节本身的作用,与其他情节之间的作用。这就需要考虑情节本身在文章中所处的位置——开头、中间、结尾。

二是内容上,内容上是指情节与环境、人物、主题、读者之间的作用。

位于开头:

(1)总领全文;

(2)引出下文或引出话题;

(3)为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托;

(4)营造气氛,奠定感情基调。

(5)设置悬念,激发读者阅读兴趣。

结构上的作用:

位于中间:

承上启下,过渡自然,总结前文,领起后文,

照应前后文,铺垫或埋下伏笔,推动情节发展。

位于结尾:

总结全文、照应前文,呼应标题、卒章显志,概括并深化主题,耐人寻味,令人深思。

结构上的作用:

情节与全文的关系:

点明人物活动的环境

情节与人物性格的关系:

表现了(突出了)人物性格。

情节与主题的关系:

表现主旨或深化了主题。

内容上的作用:

根据要求组织语言表达:

XX情节(事物)在文中有……作用,

突出了……,

表现了……。

命题角度二:人物

(一)分析人物形象

常见提问方式:

1.结合全文,简要分析人物形象。

2.××是一个怎样的人物?请分析。

3.文中××有哪些优秀的品质?

典型例题:2015新课标2:《塾师老汪》第2题东家老范是一个什么样的人?

思考:

塑造人物形象的方法有哪些?

或者说

我们可以从哪些角度解读人物形象?

(一)找到概括分析的切入点:

1、从小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质入手。

2、从塑造人物形象的方法入手。

通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。如《保护人》中玛兰自私、虚荣的性格特征就是通过语言描写体现出来的。

思路指引

3、从情节发展入手,透视人物的思想性格。

人物的性格是通过完整的故事情节,在矛盾冲突中展现出来的,只有了解了故事的全貌,才能更好地把握人物的性格。

4、从分析环境入手。

小说里的人物都是在一定的历史背景下、特定的自然环境中活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下或自然环境中去理解。

5、注意作者和作品中其他人物对该人物的介绍和评价。

解题步骤:

1、总体把握小说人物形象特点,确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺。

2、画出小说中关于这个人物言行的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他的评价性的语句。

3、看用了什么手法,在此基础上进行归类概括。

4、选择恰当的词句表述出来。

答:①自家设私塾而允许别家孩子随便听,是个大方的人;②关注老汪的“乱走”,并尽力开导安慰,是个友善的人;③不再追问老汪的隐情,是个有分寸的人;④不因银瓶而辞退老汪,是个识大体的人。(答出一点给2分,6分止。)

牛刀小试

新课程标准卷:

《血的故事》第3题:

“外省郎”彭先生有哪些性格特点?请简要分析。(6分)

答案:

①有担当,明大义:在老丈人危难时,以亲情、

和睦为重,不计前嫌,施以援手,最终赢得信任;

②执著隐忍:面对老丈人的排斥,不轻言放弃,

不莽撞行事,捍卫了自己的爱情;

③幽默乐观:说话风趣,与人为善,遇事能有

良好的心态。

(二)赏析人或物的形象在文中的作用

常见提问方式

1.小说塑造××这一主要人物,有何意义?

2.小说塑造××物象,有何作用?

3.小说又写到了××,请分析其作用。

知识储备:

1.主要人物形象的作用

①往往要考虑情节的推进(人物性格发生了变化,情节是否发生了变化)、主题的体现(反映的社会现实和寄托的情感)两个方面。

②分析细节描写、对话描写、肖像描写等描写手法的作用,首先要总结这些描写的内容,分析它们对人物形象塑造的作用,然后依次考虑对情节、对主题的作用。

③分析人物形象的社会意义,首先要结合情节分析人物形象的典型性,然后结合社会现实深切理解人物对当代社会的思想指导等方面的作用。

④分析人物形象的艺术价值,主要是结合社会现实,分析人物形象折射的社会现象及给人们带来的某种启示。

2.次要人物的作用。

次要人物即陪衬人物或线索人物,它的作用可以从以下方面考虑:

①为主要人物服务,对主要人物起到烘托作用。通过次要人物的活动来衬托主人公的活动和形象,使主要人物更加鲜明清晰。

②渲染气氛,奠定基调

次要人物的出现为主要人物的活动提供了具体环境,起到渲染气氛、奠定感情基调的作用。

③若是线索人物,自然是贯串全文的线索。并通过次要人物的见闻,把故事相关的情节自然地融合在一起。

④揭示或暗示主题。次要人物的设置是为主要人物服务的,为揭示小说的主题服务的。小说对次要人物的刻画貌似平淡轻松,实则蕴涵着厚重的力量,既提示了小说的主题,又增添了小说的魅力。

3.物象的作用

如果小说中引入特别重要的物件,其作用不外乎突出主要人物的性格特点、揭示主题等。有时物件反复出现,串起了相关情节,从而成为了文章的线索,兼有使结构更加严谨的作用。

探究题解题总结:

①从阅读文本中找准一个切入点,并结合文章内容及自己熟悉的材料作深入地分析与评价。

②见解力求独到,读出不同,写出个性,张扬灵气;论点力求深刻,不要面面俱到,只求一点深入。

③综合分析,不能只答抽象的要点,要结合文章提供的背景材料作适当地具体阐述,透过现象看本质。

简言之,观点鲜明,紧扣文本,拓展合理,表述规范。

答题模式:观点+理由(来自文本)

命题角度三:环境

考查重点:

环境描写是小说阅读的重要考点之一。在考查时,又往往以自然环境作为重点,命题的重心有三:一是环境描写的特点,二是环境描写的方法,三是环境描写的作用。这三个命题重心往往以综合形式出现。

高考常见提问方式

1.本文第×(多是文章的第一段或最后一段)段的景物描写有什么特点?有什么作用?

2.本文多次出现对××的描写,请分析其在全文中的作用。

3.请阅读第×段内容,试分析其景物描写的作用。

解题步骤

(二)解题步骤:

1、根据题干要求,分清描写的种类,是自然环境还是社会环境。

2、找出环境描写的句段。自然环境语句好找,在找社会环境语句时需要关注人物活动的场所、人物与人物之间的关系、人物的身份、人物的对话、情节发展过程以及写作时间等。

3、根据句段,重新组合画面并在脑海中再现画面,想象、品味画面的整体特色。

4、具体分析所写环境的特点,用几个形容词概括环境的特点。

相关知识储备:

1.环境描写的特点

小说中环境描写的特点可以从以下方面来思考:①抓住特征,从形、声、色等方面来考虑景物特点;②调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官来感知景物特点。

景物的特点有:清逸、静谧、和平、安宁;热闹、生机;萧索、冷清、孤寂、沉闷等。

2.环境描写的手法

小说中环境描写手法可以从以下方面来思考:①从写景的层次和观察角度,如远景与近景,俯视与仰视等;②描写技巧:动静结合(以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰)、虚实结合(“实”指现实存在的事物。“虚”指作者的想象和联想)、正侧描写、细节描写、工笔(对对象多用笔墨做细致入微的刻画)和白描(不用浓丽的形容词和繁复的修辞语,也不精雕细刻,大加渲染,而是抓住描写对象的特征,用准确有力的笔触,简练的语言,寥寥数笔就写出活生生的形象来,表现出自己对事物的感受)等。

环境描写的作用

一、明确作用

二、规范答题

思路指引:

暗示、深化主题思想

解答环境描写作用题的思路

环 境

情 节

人 物

主 题

描写了……景,渲染了……气氛 (环境本身)

推动情节发展,为……做铺垫

(指向情节)

烘托感情,表现性格;

(指向人物)

突出……主题 (指向主题)

然后根据题目要求,结合文章作答。

例题解析:2011江西卷《晚秋》

16.请指出小说开头画线部分的景物描写的主要作用。

(4分)

参考答案:

渲染温暖晴和的氛围,反衬瓦萨卡心情烦闷,处境凄凉,照应标题。

秋季里的这一天阳光明媚,风和日丽,但这却让瓦萨卡的心情更加烦闷。温暖晴和的晚秋好像在故意戏弄他,嘲笑他,鄙视他……一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。

环境 (自身作用)

人物

情节

主题

(交代时空特点 营造氛围, 渲染气氛等)

(烘托,映衬)

(推动,铺垫)

(深化,暗示,揭示)

【总结】

【常用答题模式】

①环境本身(交代……时间,交代… …背景,营造… …氛围,渲染… …气氛) ②情节(推动,暗示,铺垫)③人物(烘托,映衬)④主题(突出,暗示,揭示)。

或根据要求还可以这样来组织语言表达: XX具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……抒情基调;烘托了…… (人物)的心理;为下文……情节展开作铺垫,推动……的情节发展。

命题角度四:标题

1.请为这篇小说拟一个恰当的标题,并说明理由;

2.把标题“××”改为“××”,你认为是否合适,谈谈你的观点和理由;

3. “××”作为这篇小说的标题,有主题思想,结构艺术、象征意蕴等多方面的考虑。请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点作分析。

4. .“××”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。

一、小说标题常见命题形式:

二、高考真题展示

1. (11全国新课标卷)《血的故事 》(4)小说的题目是“血的故事”,但主要内容是围绕血型而展开的,如果以“血型的故事”为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。(8分)

理解小说标题的内涵及作用题目要注意从以下几个方面解题:

(1)思维模式:

①标题是否交代时间、地点、环境;

②标题是否设置悬念,吸引读者。

③标题是否是小说的线索;

④标题是否为塑造和突出人物形象服务;

⑤标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

⑥标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用;

解题步骤:

三、标题作用之探讨

1.以人物为题,比如:《桥边的老人》《丹柯》《怪人》《糊涂一世》……

作用:①突出人物形象;

②展开故事情节;

③紧扣中心,突出主题。

2.以物象为题,比如:《炮兽》《半张纸》《魔盒》《雨中之猫》……

作用: ① 表层含义,深层含义(象征,寄 托某种情感;)

②线索,贯穿全文;

③悬念,引发联想,吸引读者;

④中心,突出文章主题。

3. 以事件为题,比如:《清兵卫与葫芦》

《林教头风雪山神庙》……

作用:①突出主要故事情节;

②紧扣中心、突出主旨。

4.以时间、地点、环境为题,比如:《礼拜二午睡时刻》《第9车厢》《晚秋》《祝福》……

小说的标题作用:

①主题、人物、情节;

②线索、悬念;

③象征、双关。

答题模板:

理解标题内涵:一是具体的意思(文中具体的××,即表层含义);二是与主题相关的意思(即深层含义)。

标题的作用:①……②……③……

温馨提示

思考全面、抓住要点

紧扣文本、具体分析

语言规范,表述鲜明

典型例题

(2011全国新课标卷)《血的故事 》(4)小说的题目是“血的故事”,但主要内容是围绕血型而展开的,如果以“血型的故事”为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。(8分)

观点一:以“血型的故事”为题不合适。

①“血”这个词可让人联想到“血脉”、“血缘”、“血性”等多种含义,如果以“血型的故事”为题,题意就显得单一了;(表层含义)②外省人和台湾人血脉同源,这是“血般的故事” (深层含义)③彭先生的恋爱故事,实质上折射了外省人与台湾人之间的冲突与融合问题,小说表达了中华民族血浓于水,应该“一家亲”的主题。(情节与主题)

观点二:以“血型的故事”为题合适。

①“血”有类型之别,而语言有“南腔北调”之分,以“血型的故事”为题,可彰显作者的巧思;(构思)②小说的主要内容是围绕血型而展开的,以“血型的故事”为题;可与内容更吻合;(结构)③可显示“验血型”在文中的重要性,也与中华民族血浓于水,应该“一家亲”的主题不相冲突。(主题)

命题角度五:主题

小说的主题是小说的灵魂,一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

小说主题的常见题型:

①用自己的话概括作品的主题(或小说到底告诉了我们什么);

②读了这篇小说后,你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

③请结合你的阅读体验,探究这篇小说的可能有的多种主题。

一、小说主题的表现形式:

①以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑。

②用故事的形式针砭时弊,将现实生活中的丑恶形象用故事的形式加以揭露和鞭挞。

③通过寓言,寄寓人生哲理 。

④虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。

知识储备:

三、概括主题的基本格式:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、

问题)。

知识储备:

如:《祝福》通过描写祥林嫂悲剧的一生,表现

作者对受压迫妇女的同情,对封建思想封建礼教的

无情揭露。

命题角度六:语言

常见题型有:

1、某一词语在文中如何理解?有什么作用?

2、某句在文中的含义是什么?有什么作用?

3、赏析文中的某个句子。

【知识储备】词语作用

1.形象性作用,主要指词语在叙事、写人、绘景中鲜明、具体、生动传神、含色彩性、音乐性等。叠词具有音节美的作用。

2.精确性作用,主要指词语在表达概念方面的准确恰当,修饰、限制、补充性词语在表意的精确、严密方面的作用。

3.结构性作用,主要指词语在全篇(或段)中的地位和点题、照应、过渡等方面的结构作用。

4.表达思想倾向、感彩等。

解题思路: 一是瞻前顾后,结合文意理解;二是抓住关键词语理解句子。然后根据题目要求,结合文章作答。

根据要求组织语言表达:

XX词语(句子),写了……,表现了……

3、语言特点、修辞、表达效果

命题角度七:艺术技巧

【知识储备】

表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

记叙,叙述顺序主要有:顺叙、倒叙、插叙、补叙

顺叙(使事情来龙去脉清晰)

倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调)

插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使中心思想更加鲜明)

补叙(增强文章的审美效果)。

议论,语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)、鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)、概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)、生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)、严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

抒情,直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致),间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

描写

肖像描写(以形传神,使人物形象鲜明生动,个性突出)

动作描写(表现人物性格特点,揭示人物内心活动)

语言描写(表现人物性格特点,反映人物心理活动,

推动情节发展)

心理描写(揭示人物内心世界和人物思想感情)

神态描写(表现人物性格特点,突出个性)

环境描写(渲染气氛,烘托人物性格,为内容、情节

起引起或铺垫的作用,揭示主题)

工笔(精雕细刻,具体生动,形神兼备)

白描(简笔勾画,准确生动,朴实清新,含意深远)

细节描写:是指作品中对一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等的具体细腻的描写。另一种类似说法:细节描写是指对作品中的人物、环境或事件的某一局部、某一特征、某一细微事实所作的具体、深入的描写。

种类:肖像(外貌)、动作(行为)、语言、神态、心理。

作用:它是刻画人物性格、推进情节发展、表现生活环境的重要因素。运用好细节描写可以增强作品的真实性,深化文章的主题。

侧面描写

修辞手法:

比喻(化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁)

拟人(具有人格化,富有情趣,表意丰富)

夸张(揭示本质,给人以启示,烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛)

对偶(形式整齐,结构对称;节奏鲜明,音韵和谐;表意凝炼,抒情酣畅)

排比(内容集中,增强气势;节奏鲜明,强化情感)

反问(语气强烈,加重语势,激发读者感情;加深读者印象,起强化作用)

设问(提出问题,引起注意;启发思考,加深理解)

借代(以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情)。

反复(用于说理性文章,起强调作用;抒情写景,感染力强;承上启下,划段分层。 )

表现手法:

衬托(突出事物特点,强化思想感情,形象分明,主次分明)

对比(特点鲜明,反差强烈)

抑扬(在行文的反差中,突出事物,突出特点;强调语意,行文跌宕,曲折含蓄)

渲染(营造氛围,情景相生,深化主题)

象征(形象含蓄,寓意深远,引发联想,感染力强)

反讽(从反面或用反语来讽喻事理,更鲜明地表达主题)

类比(以浅寓深,以此类彼,生动形象,通俗易懂)。

还有借物抒怀、借景抒情、情景交融、正文反作、叠词等。

叙述人称的作用

第一人称:便于直接抒情,自由表达思想感情;有亲切感;可以把文中的人物、事件写得好像是“我”的亲身经历,增强文章的真实感;便于直接表达“我”内心的喜怒哀乐,亲切自然。

第二人称:呼告式抒情更强烈,更感人,便于对话或感情交流;抒情自由灵活,亲切自然;其实是“我”在向“×××(有时是作品中的某个人物形象,有时则是读者)”的叙述与倾谈。这种人称的作用有三:①拉近与读者或作品中形象的距离,便于作者与之直接对话和沟通交流;②便于作者的感情抒发;③在所写对象为物时,起到拟人化的修辞效果。一般书信、诗歌和赞颂、悼念的文章的使用。

第三人称:直接表现生活,不受时空限制,灵活自如。作者以旁观者的身份向读者作客观的叙述,便于反映更广阔的画面和更丰富的内容。

高考小说阅读

一、考点

1.分析综合

(1)分析作品结构,概括作品主题

(2)分析作品体裁的基本特征和主要表现手法

2.鉴赏评价

(1)体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言

表达艺术

(2)欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作

品的艺术魅力

(3)对作品表现出来的价值判断和审美取向作出

评价

3.探究

(1)从不同的角度和层面发掘作品的意

蕴、民族心理和人文精神

(2)探讨作者的创作背景和创作意图

(3)对作品进行个性化阅读和有创意的

解读

1、小说是通过人物、情节和环境的具体描写来反映

现实生活的一种文学体裁。

2、主题是通过人物、事件反映的中心思想。

3、人物描写 (语言、肖像、行动、心理、细节描写等)

4、情节 (序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声)

5、环境 (自然环境、社会环境)

6、顺序 (顺叙、倒叙、插叙、补叙)

一、关于小说的常识

二、小说的特点:

1、完整的故事情节

2、鲜明的人物形象

3、典型的环境

4、深刻的主题

5、精巧的构思

A、正面描写

B、侧面描写

C、细节描写

1、人物

小说三要素

2、情节

3、环境

A、开端:引起矛盾冲突的第一个事件

B、发展:矛盾冲突逐步展开,逐步激化,达到高潮前的这段过程

C、高潮:矛盾冲突尖锐、紧张,决定矛

盾双方命运、事件成败和发展前景

D、结局:高潮之后的结果

A、自然环境:人物活动的地点、

时间、季节、气候以及景物

B、社会环境:人物的身份、地位、

成长的历史背景

几种命题角度:

把握故事情节

揣摩人物形象

注意环境描写

理解小说标题

概括探究主题

品味语言特色

分析写作技巧

命题角度一:情节 题型

1.情节概括类;

2.情节手法类(情节安排的好处或合理性);

3.情节作用类(某情节的特点和作用分析)。

(一)概括小说情节

1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

3.概括小说的部分内容(包括指出开端、发

展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

常见提问方式:

解题指导:

1.理清小说的结构

可以按照情节的开端、发展、高潮和结局来划分文章结构。

2.寻找小说中的线索

小说中的线索有事物线索,如鲁迅的《祝福》,祥林嫂与鲁四老爷的矛盾冲突,就是构成情节的主要线索。还有人物线索、情感变化线索等。

3.抓住小说中的场面

《面包》也可以从场面入手,第一个是卧室内的场面,第二个是厨房内的对话场面,第三个是第二天晚饭时的场面,抓住这些场面,就能概括出本文的故事情节。

常用答题模式

按“何时何地何人做何事(文中没有涉及的除外,但‘何人’‘做何事’不能省)”的格式加以概括,一般一个场面可以概括为一件事。

(二)情节作用题

常见提问方式:

①文中写了XX情景在小说中起到什么作用?

②某事物、人物在小说中有什么作用?

[解题指导]

从两个角度考虑:

一是结构上,结构上是指情节本身的作用,与其他情节之间的作用。这就需要考虑情节本身在文章中所处的位置——开头、中间、结尾。

二是内容上,内容上是指情节与环境、人物、主题、读者之间的作用。

位于开头:

(1)总领全文;

(2)引出下文或引出话题;

(3)为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托;

(4)营造气氛,奠定感情基调。

(5)设置悬念,激发读者阅读兴趣。

结构上的作用:

位于中间:

承上启下,过渡自然,总结前文,领起后文,

照应前后文,铺垫或埋下伏笔,推动情节发展。

位于结尾:

总结全文、照应前文,呼应标题、卒章显志,概括并深化主题,耐人寻味,令人深思。

结构上的作用:

情节与全文的关系:

点明人物活动的环境

情节与人物性格的关系:

表现了(突出了)人物性格。

情节与主题的关系:

表现主旨或深化了主题。

内容上的作用:

根据要求组织语言表达:

XX情节(事物)在文中有……作用,

突出了……,

表现了……。

命题角度二:人物

(一)分析人物形象

常见提问方式:

1.结合全文,简要分析人物形象。

2.××是一个怎样的人物?请分析。

3.文中××有哪些优秀的品质?

典型例题:2015新课标2:《塾师老汪》第2题东家老范是一个什么样的人?

思考:

塑造人物形象的方法有哪些?

或者说

我们可以从哪些角度解读人物形象?

(一)找到概括分析的切入点:

1、从小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质入手。

2、从塑造人物形象的方法入手。

通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。如《保护人》中玛兰自私、虚荣的性格特征就是通过语言描写体现出来的。

思路指引

3、从情节发展入手,透视人物的思想性格。

人物的性格是通过完整的故事情节,在矛盾冲突中展现出来的,只有了解了故事的全貌,才能更好地把握人物的性格。

4、从分析环境入手。

小说里的人物都是在一定的历史背景下、特定的自然环境中活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下或自然环境中去理解。

5、注意作者和作品中其他人物对该人物的介绍和评价。

解题步骤:

1、总体把握小说人物形象特点,确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺。

2、画出小说中关于这个人物言行的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他的评价性的语句。

3、看用了什么手法,在此基础上进行归类概括。

4、选择恰当的词句表述出来。

答:①自家设私塾而允许别家孩子随便听,是个大方的人;②关注老汪的“乱走”,并尽力开导安慰,是个友善的人;③不再追问老汪的隐情,是个有分寸的人;④不因银瓶而辞退老汪,是个识大体的人。(答出一点给2分,6分止。)

牛刀小试

新课程标准卷:

《血的故事》第3题:

“外省郎”彭先生有哪些性格特点?请简要分析。(6分)

答案:

①有担当,明大义:在老丈人危难时,以亲情、

和睦为重,不计前嫌,施以援手,最终赢得信任;

②执著隐忍:面对老丈人的排斥,不轻言放弃,

不莽撞行事,捍卫了自己的爱情;

③幽默乐观:说话风趣,与人为善,遇事能有

良好的心态。

(二)赏析人或物的形象在文中的作用

常见提问方式

1.小说塑造××这一主要人物,有何意义?

2.小说塑造××物象,有何作用?

3.小说又写到了××,请分析其作用。

知识储备:

1.主要人物形象的作用

①往往要考虑情节的推进(人物性格发生了变化,情节是否发生了变化)、主题的体现(反映的社会现实和寄托的情感)两个方面。

②分析细节描写、对话描写、肖像描写等描写手法的作用,首先要总结这些描写的内容,分析它们对人物形象塑造的作用,然后依次考虑对情节、对主题的作用。

③分析人物形象的社会意义,首先要结合情节分析人物形象的典型性,然后结合社会现实深切理解人物对当代社会的思想指导等方面的作用。

④分析人物形象的艺术价值,主要是结合社会现实,分析人物形象折射的社会现象及给人们带来的某种启示。

2.次要人物的作用。

次要人物即陪衬人物或线索人物,它的作用可以从以下方面考虑:

①为主要人物服务,对主要人物起到烘托作用。通过次要人物的活动来衬托主人公的活动和形象,使主要人物更加鲜明清晰。

②渲染气氛,奠定基调

次要人物的出现为主要人物的活动提供了具体环境,起到渲染气氛、奠定感情基调的作用。

③若是线索人物,自然是贯串全文的线索。并通过次要人物的见闻,把故事相关的情节自然地融合在一起。

④揭示或暗示主题。次要人物的设置是为主要人物服务的,为揭示小说的主题服务的。小说对次要人物的刻画貌似平淡轻松,实则蕴涵着厚重的力量,既提示了小说的主题,又增添了小说的魅力。

3.物象的作用

如果小说中引入特别重要的物件,其作用不外乎突出主要人物的性格特点、揭示主题等。有时物件反复出现,串起了相关情节,从而成为了文章的线索,兼有使结构更加严谨的作用。

探究题解题总结:

①从阅读文本中找准一个切入点,并结合文章内容及自己熟悉的材料作深入地分析与评价。

②见解力求独到,读出不同,写出个性,张扬灵气;论点力求深刻,不要面面俱到,只求一点深入。

③综合分析,不能只答抽象的要点,要结合文章提供的背景材料作适当地具体阐述,透过现象看本质。

简言之,观点鲜明,紧扣文本,拓展合理,表述规范。

答题模式:观点+理由(来自文本)

命题角度三:环境

考查重点:

环境描写是小说阅读的重要考点之一。在考查时,又往往以自然环境作为重点,命题的重心有三:一是环境描写的特点,二是环境描写的方法,三是环境描写的作用。这三个命题重心往往以综合形式出现。

高考常见提问方式

1.本文第×(多是文章的第一段或最后一段)段的景物描写有什么特点?有什么作用?

2.本文多次出现对××的描写,请分析其在全文中的作用。

3.请阅读第×段内容,试分析其景物描写的作用。

解题步骤

(二)解题步骤:

1、根据题干要求,分清描写的种类,是自然环境还是社会环境。

2、找出环境描写的句段。自然环境语句好找,在找社会环境语句时需要关注人物活动的场所、人物与人物之间的关系、人物的身份、人物的对话、情节发展过程以及写作时间等。

3、根据句段,重新组合画面并在脑海中再现画面,想象、品味画面的整体特色。

4、具体分析所写环境的特点,用几个形容词概括环境的特点。

相关知识储备:

1.环境描写的特点

小说中环境描写的特点可以从以下方面来思考:①抓住特征,从形、声、色等方面来考虑景物特点;②调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官来感知景物特点。

景物的特点有:清逸、静谧、和平、安宁;热闹、生机;萧索、冷清、孤寂、沉闷等。

2.环境描写的手法

小说中环境描写手法可以从以下方面来思考:①从写景的层次和观察角度,如远景与近景,俯视与仰视等;②描写技巧:动静结合(以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰)、虚实结合(“实”指现实存在的事物。“虚”指作者的想象和联想)、正侧描写、细节描写、工笔(对对象多用笔墨做细致入微的刻画)和白描(不用浓丽的形容词和繁复的修辞语,也不精雕细刻,大加渲染,而是抓住描写对象的特征,用准确有力的笔触,简练的语言,寥寥数笔就写出活生生的形象来,表现出自己对事物的感受)等。

环境描写的作用

一、明确作用

二、规范答题

思路指引:

暗示、深化主题思想

解答环境描写作用题的思路

环 境

情 节

人 物

主 题

描写了……景,渲染了……气氛 (环境本身)

推动情节发展,为……做铺垫

(指向情节)

烘托感情,表现性格;

(指向人物)

突出……主题 (指向主题)

然后根据题目要求,结合文章作答。

例题解析:2011江西卷《晚秋》

16.请指出小说开头画线部分的景物描写的主要作用。

(4分)

参考答案:

渲染温暖晴和的氛围,反衬瓦萨卡心情烦闷,处境凄凉,照应标题。

秋季里的这一天阳光明媚,风和日丽,但这却让瓦萨卡的心情更加烦闷。温暖晴和的晚秋好像在故意戏弄他,嘲笑他,鄙视他……一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。

环境 (自身作用)

人物

情节

主题

(交代时空特点 营造氛围, 渲染气氛等)

(烘托,映衬)

(推动,铺垫)

(深化,暗示,揭示)

【总结】

【常用答题模式】

①环境本身(交代……时间,交代… …背景,营造… …氛围,渲染… …气氛) ②情节(推动,暗示,铺垫)③人物(烘托,映衬)④主题(突出,暗示,揭示)。

或根据要求还可以这样来组织语言表达: XX具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……抒情基调;烘托了…… (人物)的心理;为下文……情节展开作铺垫,推动……的情节发展。

命题角度四:标题

1.请为这篇小说拟一个恰当的标题,并说明理由;

2.把标题“××”改为“××”,你认为是否合适,谈谈你的观点和理由;

3. “××”作为这篇小说的标题,有主题思想,结构艺术、象征意蕴等多方面的考虑。请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点作分析。

4. .“××”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。

一、小说标题常见命题形式:

二、高考真题展示

1. (11全国新课标卷)《血的故事 》(4)小说的题目是“血的故事”,但主要内容是围绕血型而展开的,如果以“血型的故事”为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。(8分)

理解小说标题的内涵及作用题目要注意从以下几个方面解题:

(1)思维模式:

①标题是否交代时间、地点、环境;

②标题是否设置悬念,吸引读者。

③标题是否是小说的线索;

④标题是否为塑造和突出人物形象服务;

⑤标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

⑥标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用;

解题步骤:

三、标题作用之探讨

1.以人物为题,比如:《桥边的老人》《丹柯》《怪人》《糊涂一世》……

作用:①突出人物形象;

②展开故事情节;

③紧扣中心,突出主题。

2.以物象为题,比如:《炮兽》《半张纸》《魔盒》《雨中之猫》……

作用: ① 表层含义,深层含义(象征,寄 托某种情感;)

②线索,贯穿全文;

③悬念,引发联想,吸引读者;

④中心,突出文章主题。

3. 以事件为题,比如:《清兵卫与葫芦》

《林教头风雪山神庙》……

作用:①突出主要故事情节;

②紧扣中心、突出主旨。

4.以时间、地点、环境为题,比如:《礼拜二午睡时刻》《第9车厢》《晚秋》《祝福》……

小说的标题作用:

①主题、人物、情节;

②线索、悬念;

③象征、双关。

答题模板:

理解标题内涵:一是具体的意思(文中具体的××,即表层含义);二是与主题相关的意思(即深层含义)。

标题的作用:①……②……③……

温馨提示

思考全面、抓住要点

紧扣文本、具体分析

语言规范,表述鲜明

典型例题

(2011全国新课标卷)《血的故事 》(4)小说的题目是“血的故事”,但主要内容是围绕血型而展开的,如果以“血型的故事”为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。(8分)

观点一:以“血型的故事”为题不合适。

①“血”这个词可让人联想到“血脉”、“血缘”、“血性”等多种含义,如果以“血型的故事”为题,题意就显得单一了;(表层含义)②外省人和台湾人血脉同源,这是“血般的故事” (深层含义)③彭先生的恋爱故事,实质上折射了外省人与台湾人之间的冲突与融合问题,小说表达了中华民族血浓于水,应该“一家亲”的主题。(情节与主题)

观点二:以“血型的故事”为题合适。

①“血”有类型之别,而语言有“南腔北调”之分,以“血型的故事”为题,可彰显作者的巧思;(构思)②小说的主要内容是围绕血型而展开的,以“血型的故事”为题;可与内容更吻合;(结构)③可显示“验血型”在文中的重要性,也与中华民族血浓于水,应该“一家亲”的主题不相冲突。(主题)

命题角度五:主题

小说的主题是小说的灵魂,一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

小说主题的常见题型:

①用自己的话概括作品的主题(或小说到底告诉了我们什么);

②读了这篇小说后,你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

③请结合你的阅读体验,探究这篇小说的可能有的多种主题。

一、小说主题的表现形式:

①以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑。

②用故事的形式针砭时弊,将现实生活中的丑恶形象用故事的形式加以揭露和鞭挞。

③通过寓言,寄寓人生哲理 。

④虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。

知识储备:

三、概括主题的基本格式:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、

问题)。

知识储备:

如:《祝福》通过描写祥林嫂悲剧的一生,表现

作者对受压迫妇女的同情,对封建思想封建礼教的

无情揭露。

命题角度六:语言

常见题型有:

1、某一词语在文中如何理解?有什么作用?

2、某句在文中的含义是什么?有什么作用?

3、赏析文中的某个句子。

【知识储备】词语作用

1.形象性作用,主要指词语在叙事、写人、绘景中鲜明、具体、生动传神、含色彩性、音乐性等。叠词具有音节美的作用。

2.精确性作用,主要指词语在表达概念方面的准确恰当,修饰、限制、补充性词语在表意的精确、严密方面的作用。

3.结构性作用,主要指词语在全篇(或段)中的地位和点题、照应、过渡等方面的结构作用。

4.表达思想倾向、感彩等。

解题思路: 一是瞻前顾后,结合文意理解;二是抓住关键词语理解句子。然后根据题目要求,结合文章作答。

根据要求组织语言表达:

XX词语(句子),写了……,表现了……

3、语言特点、修辞、表达效果

命题角度七:艺术技巧

【知识储备】

表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

记叙,叙述顺序主要有:顺叙、倒叙、插叙、补叙

顺叙(使事情来龙去脉清晰)

倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调)

插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使中心思想更加鲜明)

补叙(增强文章的审美效果)。

议论,语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)、鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)、概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)、生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)、严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

抒情,直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致),间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

描写

肖像描写(以形传神,使人物形象鲜明生动,个性突出)

动作描写(表现人物性格特点,揭示人物内心活动)

语言描写(表现人物性格特点,反映人物心理活动,

推动情节发展)

心理描写(揭示人物内心世界和人物思想感情)

神态描写(表现人物性格特点,突出个性)

环境描写(渲染气氛,烘托人物性格,为内容、情节

起引起或铺垫的作用,揭示主题)

工笔(精雕细刻,具体生动,形神兼备)

白描(简笔勾画,准确生动,朴实清新,含意深远)

细节描写:是指作品中对一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等的具体细腻的描写。另一种类似说法:细节描写是指对作品中的人物、环境或事件的某一局部、某一特征、某一细微事实所作的具体、深入的描写。

种类:肖像(外貌)、动作(行为)、语言、神态、心理。

作用:它是刻画人物性格、推进情节发展、表现生活环境的重要因素。运用好细节描写可以增强作品的真实性,深化文章的主题。

侧面描写

修辞手法:

比喻(化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁)

拟人(具有人格化,富有情趣,表意丰富)

夸张(揭示本质,给人以启示,烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛)

对偶(形式整齐,结构对称;节奏鲜明,音韵和谐;表意凝炼,抒情酣畅)

排比(内容集中,增强气势;节奏鲜明,强化情感)

反问(语气强烈,加重语势,激发读者感情;加深读者印象,起强化作用)

设问(提出问题,引起注意;启发思考,加深理解)

借代(以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情)。

反复(用于说理性文章,起强调作用;抒情写景,感染力强;承上启下,划段分层。 )

表现手法:

衬托(突出事物特点,强化思想感情,形象分明,主次分明)

对比(特点鲜明,反差强烈)

抑扬(在行文的反差中,突出事物,突出特点;强调语意,行文跌宕,曲折含蓄)

渲染(营造氛围,情景相生,深化主题)

象征(形象含蓄,寓意深远,引发联想,感染力强)

反讽(从反面或用反语来讽喻事理,更鲜明地表达主题)

类比(以浅寓深,以此类彼,生动形象,通俗易懂)。

还有借物抒怀、借景抒情、情景交融、正文反作、叠词等。

叙述人称的作用

第一人称:便于直接抒情,自由表达思想感情;有亲切感;可以把文中的人物、事件写得好像是“我”的亲身经历,增强文章的真实感;便于直接表达“我”内心的喜怒哀乐,亲切自然。

第二人称:呼告式抒情更强烈,更感人,便于对话或感情交流;抒情自由灵活,亲切自然;其实是“我”在向“×××(有时是作品中的某个人物形象,有时则是读者)”的叙述与倾谈。这种人称的作用有三:①拉近与读者或作品中形象的距离,便于作者与之直接对话和沟通交流;②便于作者的感情抒发;③在所写对象为物时,起到拟人化的修辞效果。一般书信、诗歌和赞颂、悼念的文章的使用。

第三人称:直接表现生活,不受时空限制,灵活自如。作者以旁观者的身份向读者作客观的叙述,便于反映更广阔的画面和更丰富的内容。