高中语文统编版必修下册11.1《谏逐客书》课件(共67张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册11.1《谏逐客书》课件(共67张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-21 14:37:23 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

教学目标

语言建构与运用:掌握重点词语的意义和用法,理解重点句子的含义,积累文言文基本知识点。

思维发展与提升:学习文章开门见山立论,围绕中心选材,突出表现观点的方法,在议论文中掌握史实论证、类比论证、正反论证等论证方法,有理有据地发表意见与主张。

审美鉴赏与创造:文章的语言艺术魅力,揣摩字里行间蕴含的真挚感情。

文化传承与理解:理解李斯的谏言方式。

年代:战国

籍贯:楚国上蔡

身份:政治家、文学家

官职:秦国丞相

作者简介

厕鼠与粮仓鼠:李斯生命中的转折点

他年轻时,起初在乡村做管理文书的小官。看到公署厕所里的老鼠在吃脏东西,每逢有人或狗走来时,就受惊逃跑。

后来,李斯又看到粮仓中的老鼠,吃的是屯积的粟米,住在大屋子里,更不用担心人或狗的惊扰。

作者简介

感叹道:“人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳!”

贵贱穷通,“在所自处”—李斯的人生观

李斯:一只才华横溢功勋卓著的粮仓鼠

作者简介

早年为郡小吏,后从荀子学帝王之术,学成入秦。初被吕不韦任以为郎,后劝说秦王政灭诸侯、成帝业,被任为长史。秦王采纳其计谋,遣谋士持金玉游说关东六国,离间各国君臣,又任其为客卿。

1

秦王政十年(前237年)下令驱逐六国客卿。李斯上《谏逐客书》阻止,为秦王政所采纳,不久官为廷尉。在秦王政统一六国的事业中起了较大作用。

2

秦统一天下后,还参与制定了法律,统一车轨、文字、度量衡制度。

3

他是秦代散文的代表作家,现存 《谏逐客书》、《泰山刻石文》、《瑯玡台刻石文》等,以前者最为著名。

4

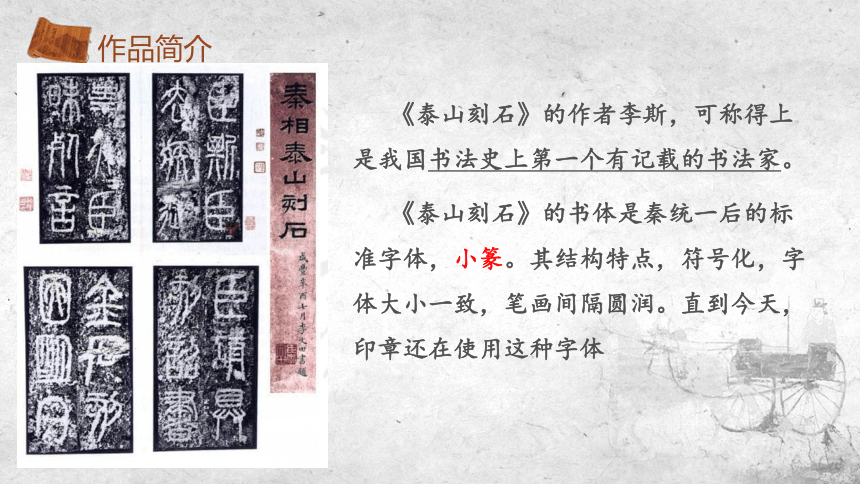

《泰山刻石》的作者李斯,可称得上是我国书法史上第一个有记载的书法家。

《泰山刻石》的书体是秦统一后的标准字体,小篆。其结构特点,符号化,字体大小一致,笔画间隔圆润。直到今天,印章还在使用这种字体

作品简介

《泰山刻石文》拓本

秦始皇死后,他与赵高合谋,伪造遗诏,迫令始皇长子扶苏自杀,立少子胡亥为二世皇帝。后为赵高所忌,于秦二世二年(前208年)被腰斩于咸阳闹市,并夷三族。

作者简介

李斯

公元前280年-公元前208年

背景介绍:李斯因何谏逐客?

郑国渠事件

据《史记》记载,

秦王逐客是导火线是“郑国渠”事件。

秦王赢政元年,秦始兴建大型灌溉工程。由韩国水工郑国设计,发动近万人,历时十年。全长126.03公里,沟通泾水和洛河,灌溉面积达18万公顷,是我国古代最大的灌溉渠道。

历史背景

秦国逐客令

秦为统一中国,广揽人才,韩国为削弱秦国势力,趁秦国招揽人才之机,派水利专家郑国入秦,企图通过让秦国修灌渠来耗费财力,从而削弱秦国的军事实力。计谋败露之后,秦国大臣宗室污蔑客卿都不可靠,纷纷要求驱逐客卿。

公元前237年,秦始皇下令逐客,李斯亦在被逐之列。在被勒令出境的途中,李斯写下了《谏逐客书》一文,指出驱逐客卿是错误的,劝阻秦始皇不要逐客。秦始皇采纳了李斯的意见,收回了逐客令,并恢复了李斯的官职。

本文是我国现存最早的上行公文的范本。作为一篇不足千字(800多)的短文,流传2000余年,是一篇非常出色的说理文字。

解题

下对上进行劝诫的用语

谏:

驱逐

逐:

客卿,指的是那些在秦国做官的其他诸侯国的人

客:

上书,为古代臣子向君主陈述政见、逐条分析事理的一种公文文体。

书:

就逐客一事劝谏秦王而写的奏章。

《谏逐客书》

文体知识:章、奏、议、表、疏

“章”是用来谢恩的;

“奏”是用来弹劾,即揭发别人的;

“议”是用来表示不同意见的;

“表”是用来陈述衷情的;

“疏”也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章,如汉朝贾谊的《论积贮疏》,唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》等等。

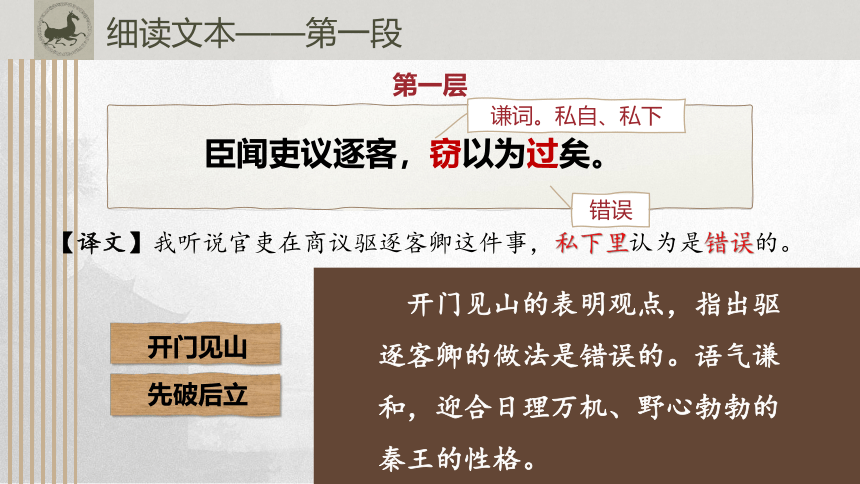

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

错误

谦词。私自、私下

第一层

细读文本——第一段

开门见山

先破后立

【译文】我听说官吏在商议驱逐客卿这件事,私下里认为是错误的。

开门见山的表明观点,指出驱逐客卿的做法是错误的。语气谦和,迎合日理万机、野心勃勃的秦王的性格。

文本解析:第一段

昔缪公求士,西取由余于戎,

东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。

此五子者,不产于秦,而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。

名作状,向西

得到

名作状,向东

使……来,招揽

生

任用

吞并

于是

称霸

过去秦穆公访求有才干的人,在西边从西戎取得由余,在东边从宛地聘到了百里奚,从宋国迎来蹇叔,从晋国招来丕豹和公孙支。这五位先生,都不是出生在秦国,但是穆公重用他们,吞并了二十个小国,于是称霸于西戎之地。

常识补充:

对少数民族的称呼:东夷、西戎、南蛮、北狄

第二层译文

文本解析:第一段

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐

用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

使用,采用

改变

因此

“富裕”或“众多”

被任用

归附

多

亲近

俘虏,打败

占领,攻克

政治安定

秦孝公实行商鞅的新法,转移风气,改变习俗,人民因此殷实富裕,国家因此富强,老百姓乐于为国家效力,各国诸侯都归附听命,(秦国)战胜了楚、魏两国的军队,攻占了上千里的土地,至今安定强盛。

第二层译文

文本解析:第一段

秦穆公三十四年(公元前626年),穆公用百里奚计,送16名女乐给西戎王,使之沉溺女乐,荒芜国政。秦乘机攻伐西戎,将西戎12国并入秦土。

商鞅变法:“开阡陌封疆”,废除井田制,废除土地国有,允许土地买卖。大力推行县制,把地方政权和军权集中到中央。统一度量衡。

百里奚

商鞅

惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南

取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,

遂散六国之从,使之西面事秦,功施(yì)到今。

使……散,瓦解

名作状,向西

名作状,向北

名作状,向南

吞并、囊括

控制

名作状,向东

占据

割取

向西

延续

秦惠王采用张仪的计策,攻取了三川之地,向西兼并了巴、蜀两国,向北获得了上郡,向南取得了汉中,吞并了九夷之地,控制了楚国的鄢、郢之地,在东面占有了成皋这样的要隘,割取了大量肥沃的土地,于是拆散了六国结成的合纵,使他们向西臣服秦国,功绩一直延续到今天。

同“纵”

第一段:第二层译文

攻取

文本解析:第一段

张仪(?-公元前309年),魏国安邑(今山西万荣县王显乡张仪村)人。战国时期著名的纵横家、外交家和谋略家。

早年入于鬼谷子门下,学习纵横之术。出山之后,首创“连横”的外交策略,游说六国入秦。得到秦惠文王赏识,封为相国,奉命出使游说各国,以“横”破“纵”,促使各国亲善秦国,受封为武信君。

公元前311年,秦惠文王死后,秦武王继位。张仪失去宠信,出逃魏国,担任相国。

公元前309年,张仪去世。

昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,

使秦成帝业。

使……强,加强,增强

封闭,堵塞

名作状,像蚕一样

蚕食:逐步侵占

成就

秦昭王任用范雎,罢免穰侯,驱逐华阳君,加强和巩固了王室的权力,抑制了豪门贵族的势力,一步步侵占诸侯各国,使秦国成就帝王的基业。

第一段:第二层译文

rǎng

文本解析:第一段

公元前271年,范雎见秦昭王之后,提出了远交近攻的策略,他主张将韩、魏、赵作为秦国兼并的主要目标,同时应该与齐国等保持良好关系,秦昭王拜范雎为客卿。前266年,他又提醒秦王,秦国的王权太弱,需要加强王权。秦昭王遂废太后,并将国内四大贵族赶出函谷关外,拜范雎为相。

范雎任相后,还创修褒斜栈道,发展秦同巴蜀之间的往来交通,最终“使天下皆畏秦”。

后长平之战爆发,范雎设计在外交上孤立赵国,防止各国合纵,两军对垒三年后,范雎又以反间计使赵国启用无实战能力的赵括代廉颇为将,助力长平,使得白起大破赵军。

晚年举荐蔡泽接替自己的相位,辞归封地,不久病死。

此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四

君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强

大之名也。

依靠

功劳

对不起

如果,假使

拒绝

“纳”,接纳

疏远

实际

这

第一段:第三层译文

这四位君主,都依靠了客卿的功劳。由此看来,客卿哪有什么对不住秦国的地方呢!假使这四位君王拒绝宾客而不接纳,疏远这些贤士而不加任用,这就会使国家得不到富强丰利之实,而秦国也不会有强大的威名了。

判断句

第1段

1·本文的论点是什么?

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

本文开头在论证上有什么特点?

①开门见山,提出观点。

语气谦和,有话直说,切合日理万机的秦王的性格。

②开篇即驳斥有关官吏的观点,先破后立。

对于秦王定下的逐客大忌,李斯不便直接出言反对,所以干脆将过错推给秦国的“吏”们,这也避免了将矛头直指秦王,易于被君王接受。

2、铺陈四代秦君重用客卿而富国的史实,证明客卿有功于秦。

穆公求士———广纳人才———遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国———民盛国强

惠王用张仪——四面扩张———以横破纵

昭王得范雎——打击豪门———强化集权

阅读课文第1段,完成以下问题:

1.下列各项对文章第一段内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.文章起句说:“臣闻吏议逐客,窃以为过矣。”明明是秦王下了逐客令,却把逐客的过错归之于“吏”,说明作者在帝君面前善于阿谀逢迎的特点。

B.作者从秦穆公到孝公、惠文王、昭襄王,举出四个秦国的先君重用客卿而致富变强的事例,说明重用客卿对秦国有利。

C.当初如果四个君主拒绝客卿接纳他们,疏远有才之士而不用,这就不可能使秦国民富国强。这是从反面假设和推论。

D.本段在列举史实、层层渲染的基础上,论述脱挪跌宕,反复强调,把客卿对秦国的重要作用阐述得极为透彻。

说明作者措辞委婉,十分注意讽谏策略。

A

细读文本——第二段

今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?

第二段:第一层

获得

悬挂

佩带

树立

(tuó)扬子鳄

同“悦”,喜好

现在陛下得到昆山的美玉,宫中有随侯之珠,和氏之璧,衣饰上缀着光如明月的宝珠,身上佩带着太阿宝剑,乘坐的是名贵的纤离马,树立的是以翠凤羽毛为饰的旗子,陈设的是蒙着扬子鳄之皮的好鼓。这些宝贵之物,没有一种是秦国产的,而陛下却很喜欢它们,这是为什么呢?

细读文本——第二段

必秦国之所生然后可,则是夜光之璧不饰朝廷,犀象之器不为玩好(hào),郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。

第二段:第二层

供玩赏的宝物

(jué tí)骏马名

黄铜

不为(您)所采,同“彩”,彩饰

如果一定要是秦国出产的才许可采用,那么这种夜光宝玉,决不会成为秦廷的装饰;犀角、象牙雕成的器物,也不会成为陛下的玩好之物;郑、卫二地能歌善舞的女子,也不会填满陛下的后宫;北方的名骥良马,决不会充实到陛下的马房;江南的金锡不会被陛下所用,西蜀的丹青也不会作为彩饰。

细读文本——第二段

所以饰后宫、充下陈、娱心意、说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前,而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也。

第二段:第二层

表凭借

使……欢娱

yuè,使……愉悦

附着、珠子

(ěr )耳饰

(ē gǎo)齐国东阿的细绢

用以装饰后宫、广充侍妾、爽心快意、悦入耳目的所有这些都要是秦国生长、生产的然后才可用的话,那么点缀有珠宝的簪子,耳上的玉坠,丝织的衣服,锦绣的装饰,就都不会进献到陛下面前;那些娴雅变化而能随俗推移的妖冶美好的赵国佳丽,也不会立于陛下的身旁。

进献

yuān

细读文本——第二段

夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。

第二段:第三层

击打、拍打。bì,大腿

使……畅快

的确,实在

那敲击瓦器,拍髀弹筝,呜呜呀呀地歌唱,能快人耳目的,确真是秦国的地道音乐了;那《郑》《卫》《桑间》的歌声,《韶》《虞》《武》《象》等乐曲,可算是别国的音乐了。

wèng

fǒu

sháo

细读文本——第二段

今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。

第二段:第三层

取用

使……退,舍弃

适于观听

如今陛下却抛弃了秦国地道的敲击瓦器的音乐,而取用《郑》、《卫》淫靡悦耳之音,不要秦筝而要《韶》《虞》,这是为什么呢?为了舒适称心于眼前,适合观赏罢了。

取用

细读文本——第二段

今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

第二段:第四层

百姓

驾驭天下

制服

方法

可陛下对用人却不是这样,不问是否可用,不管是非曲直,凡不是秦国的就要离开,凡是客卿都要驱逐。这样做就说明,陛下所看重的,只在珠玉声色方面;而所轻视的,却是人民士众。这不是能用来驾驭天下,制服诸侯的方法啊!

轻视,形作动

看重,形作动

用来……的东西

秦王对待对待外来物品的态度是怎样的?

悦之

秦王喜爱和重视外物,是为了“娱心意、说耳目”,这是一种唯我所用的态度。那么,秦王对待人才是否也是这样的态度呢?

去、逐

结论:重物轻人,非英主所为

1.文章第2段写法层层设喻,运笔气势纵横,论辩酣畅淋漓,历来被认为是全文最精彩的段落。请具体分析其论述层次。

这一段可以分为四个层次。

第一层(段首至“何也?”):以珠宝等为例,正面指出秦王对其数件宝物的喜爱,并提出疑问——这些皆非秦所产,秦王却“说之”,为何?这是正面设问,引起关注。作者没有正面回答这个问题,而是转入第二层。

第二层(“必秦国之所生然后可”至“窈窕赵女不立于侧也”):以玩好、美女为喻从反面论述,假设必须出产于秦的东西才能拥有和使用,那么秦王喜欢的玩好和美女将无所出。这是反面设辞,以“生活质量严重下降”的图景,揭示“非秦则斥”的荒谬。

第三层(“夫击瓮叩缶”至“适观而已矣”):以音乐为喻,设问“弃”“退”“真秦之声”而“就”“取”“异国之乐”,为何?自答“快意当前,适观而已”。这一答同时回答了这一问和第一层的问题,对前面三个层次的内容作了一个小结,点出了秦王“选物”的标准,以引出下文对“取人”的论辩。

第四层(“今取人则不然”至段尾):以“取人”与“选物”作比较,指出对“人”“不问可否,不论曲直”,“为客者”全在驱逐之列。如此“重”物“轻”人,“非所以跨海内、制诸侯之术也”。这一层虽短,却是更进一步,不再拘泥于取物标准与用人标准类比,而是直陈取物时兼采天下、用人反独重本土是一种对“人”的忽视。

细读文本——第二段

课文内容

第2段直击“逐客”之过。

概括层意

第一层:喜取异国宝物,提出疑问。

第二层:揭示“非秦则斥”的荒谬。

第三层:指出 “快意当前”的标准。

第四层:直指重物轻人,危害统一。

语言特色

运用大量排比铺陈和鲜明的对比,使文章富于文采,增强文章感染力的同时,又有了一种不容辩驳的力量。

第2段

物→人这是什么论证方法?

由回顾历史转入现实。

列举秦王爱外物、逐客卿的大量事实,进一步指出驱逐客卿的错误,非统一天下、制服诸侯之术。

类比论证:重物轻人

用异国物(客观事实与反面假设)

取物原则:快意当前,适观而已

用人原则:非秦者去,为客者逐

重物轻人:此非所以跨海内、制诸侯之术

从属性上区别:

类比论证是用两个具有相同属性的事物进行比较。甲事物(指客体)具有某种属性,从而论证乙事物(指主体)也具有某种属性。邹忌和齐王同为统治阶级,他们具有同样的阶级属性。邹忌通过自身的经历:妻私臣,妾畏臣,客有求于臣,故美于徐公。推出同为统治者的齐王也具有相似的属性:宫妇左右莫不四王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王,王之蔽甚矣。

比喻论证是用人们熟悉的、易懂的具体事物证明人们较生疏的、难以理解的抽象道理的一种论证方法。喻体和主体两个事物属性不同(即不是同类),而只是有某些相似点。譬如:《谏太宗》中,治理国家需要积累德义与“求木之长者,必固其根本”本身属于不同属性的事物,只是存在相似点。这一点是基于比喻的修辞手法。

比喻论证与类比论证的区别

阅读课文第2段,完成以下问题。

2.下列对文章内容的理解,不正确的一项是 ( )

A.以珠宝等物为例设问作结:这些东西一样也不是秦国出产的,但陛下却很喜欢它们,这是为什么呢?这里只提出问题,不立即作答,但不答自明,显得耐人寻味。

B.以秦王爱好声色之实为例,进行推论,从反面阐述,把“必秦国之所生然后可”的严重危害说得很透辟,更显出非秦国所出的宝物不可或缺。

C.以音乐为例,进行对比:近承上文,远承以珠宝等物为喻的设问,归纳了秦国对物取舍的标准,为下文转入正题作了很好的铺垫。

D.以人和物作比较,以重物轻人,驱逐外来人才作为出发点,说明成就统一大业的艰难,推论符合逻辑、立意超卓不凡,具有一种高屋建瓴的气势和撼动人心的力量。

以成就统一大业作为出发点,说明重物轻人,驱逐外来人才的错误。

D

3.下列各项对文章第二段内容的解说,不正确的一项是( )

A.第二段里作者笔锋一转,列举了秦王好珠玉声色之实,意在说明秦王对不是秦国产的物品的喜爱,对人却持另一种态度是不对的。

B.第二段写秦王取用天下珍物,手法铺张,句式多用排偶,文气流畅,音调谐美,极富文采。

C.作者举出生活中的现实事例,意在劝谏秦王要想实现统一天下的宏伟理想,就不要把精力用在别国的珍宝、音乐、美色上,应励精图治,勤俭治国。

D.文中写道“夫击瓮叩缶……适观而已矣”,这形象说明欲得意于天下,在任人方面也应弃平庸,任贤能。

C

C意在说明秦王喜用别国的珍宝、音乐、美色,而在用人问题上排斥别国的客卿,这种重物轻人的做法与秦王想统一天下的目的是相违背的。

细读文本——第三段

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

第三段:第一层

武器

泰山

辞让,拒绝

同“释”,舍弃

成就

使……显明

我听说,土地广的粮食就充足,国家大的人口就众多,武器强士兵就勇敢。因此,泰山不丢弃任何土壤,所以能成就它的高大;河海不舍弃细小的水流,所以能成就它的深广;君王不拒绝民众,所以才能显示他的恩德。

细读文本——第三段

是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。

第三段:第一层

丰裕,繁盛

所以,表原因。这正是五帝三王无敌于天下的原因

因此土地不分东西南北,人不分本国别国,四季就会富足美满,鬼神都来降福,这正是五帝三王无敌于天下的原因。

细读文本——第三段

今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向, 裹足不入秦, 此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

第三段:第二层

却

平民,老百姓

资助、供给

使……成就霸业

同“借”,借给

(Jī)送给、付与

然而我们今天却抛弃老百姓去帮助敌国,拒绝宾客使之去成就其他国家的霸业,使天下才士都退缩着而不敢向西来,止步不入秦国,这正是所谓“给敌人提供武器和粮食”啊。

第3段

这一段采用什么论证方法?

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

正面论证

反面论证

比喻论证

敌我双方对比论证

古今对比论证

类比论证

正面:天道与圣王的做法

反面:秦国目前的做法

文本解析:第三段

阐明纳客与逐客的利害

细读文本——第三段

课文内容

第3段,驳斥“逐客”之策

概括层意

第一层:

海纳百川,广纳人才。

用客治国,天下无敌。

第二层:

逐客实质,资敌害秦。

语言特色

对比排比铺陈,整句与散句结合,富于变化,但又十分紧凑,读来使人为之一警。

细读文本——第四段

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

第四段

作动,当作宝贝

转折,但是

来,表目的

减损

增益

削弱自己。宾前

结怨

效忠

实现

物品不出产在秦国,但值得珍视的有很多;人才不出生在秦国,但愿意效忠秦国的也很多。现在驱逐客卿以帮助敌国,减损本国民众而增加敌国人口,在内则削弱了自己的国家,在外则在诸侯中结怨,(这样下去)要使秦国没有危险,是不可能的。

第4段

本段在论证上有什么特点?

正面论证和反面论证结合

正面:士愿忠于秦国

反面:逐客国危

李斯说逐客会使秦国“内自虚而外树怨于诸侯”,“内自虚”好理解,为什么会“外树怨于诸侯”呢?

因为被逐的可能都是有影响力的实权人物,他们去了别的诸侯国后,往往能左右一个诸侯国的朝政。所以他们对秦国的怨恨最终就会变成诸侯国对秦国的怨恨。

本段在文中起什么作用?

总结全文,进一步强调论点:反对“逐客”,“逐客”危及国家安全。

照应上文,把“宝物”跟“逐客”联系起来说明事理相悖,损己而利敌,进而说明国家必将危亡,以使秦王权衡轻重收回成命。

阅读课文第3段,完成以下问题。

4.下列对第三段文字的分析,不正确的一项是 ( )

A.本段先从正面说理,指出土地广大粮食就丰富,国家辽阔人口就众多,兵力强盛军人就勇敢,意在强调只有胸襟博大开阔,才能仓举贤士,广罗人才。

B.本段“王者不却众庶”是陪衬,太山、河海两个比喻才是作者论述的本意。由于连类设喻运用排比,显得很有力量。

C.地不分东南西北,人才不论来自哪一个诸侯国,这就是五帝三王能够无敌于天下的原因。此处以古证今,强调应该不分地域,广揽人才。

D.这一段不但运用古今对比,还有敌我对比,提出两种作法,两种后果。以此说明逐客对敌人有利,对秦国的统一大业不利,论证鞭辟入里,雄辩有力。

B

B理解反了,太山、河海两个比喻是陪衬,“王者不却众庶”才是本意。

阅读课文第4段,完成以下问题。

5.下列对第四段文字的分析,不正确的一项是 ( )

A.本段“夫物不产于秦,可宝者多”一句照应第二段,以阐述“必秦国之所生然后可”这种态度的错误。

B.本段“士不产于秦,而愿忠者众”一句照应第一段,以阐述“却客而不内,疏士而不用”的做法不当。

C.文章最后一句照应第三段,阐明逐客对秦国危害之所在,从利害关系上立论,抓住了秦王的思想要害,所以极有说服力。

D.这一段和文章开头提出的总论点“客何负于秦哉”遥相呼应,具有首尾相连,前后贯通之妙。

D

本文的总论点是“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”。

细读文本——总结全文

逐客

过矣

昔

今

先君之得

陛下之失

秦穆公——用五子之策——称霸西戎

秦孝公——用商鞅之法——诸侯亲服

秦惠王——用张仪之计——西面事秦

秦昭王——用范睢之力——秦成帝业

(若不纳客不用士——国不富利强大)

皆以客功

秦国客卿——逐之——不利于秦

异国之物——取之——重物轻人

危害统一

暗示“逐客”之过

直击“逐客”之过

秦不产士,士忠于秦

秦不产物,可宝者多

对比论证

(此非所以跨海内、制诸侯之术)

海纳百川——天下无敌

(弃黔首却宾客——藉寇兵赍盗粮)

逐客

资敌

亡国之危

驳斥“逐客”之策

阐明“逐客”之害

内容梳理

根据文本内容,画出本文的思路导图。

逐客为过

重物轻人

纳客之利

用客治国,逐客资敌

历史

现在

未来

知识梳理

一、通假字

①遂散六国之从

②向使四君却客而不内

③而陛下说之

④西蜀丹青不为采

⑤傅玑之珥

①“从”通“纵”,合纵 。

②“内”通“纳”,接纳 。

③“说”通“悦”,喜欢。

④“采”通“彩”,彩饰。

⑤“傅”通“附”,附着,镶嵌。

二、词类活用

西取由余于戎

北收上郡

遂散六国之从

强公室

蚕食诸侯

向使四君却客而不

服太阿之剑

树灵鼍之鼓

娱心意

说耳目

却宾客以业诸侯

名词作状语,在西边。

名词作状语,向北。

使动用法,使……散,拆散,瓦解。

形容词的使动用法,使……增强。

名词作状语,像蚕一样。

使动用法,使……退却。

名词作动词,佩带。

名词作动词,陈设。

形容词的使动用法,使……爽快。

形容词的使动用法,使……高兴。

名词作动词,从事、侍奉。

三、一词多义

所以:

①所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者

②此非所以跨海内、制诸侯之术也

③此五帝三王之所以无敌也

以:

①民以殷盛

②皆以客之功

③今乃弃黔首以资敌国

①用来;

①介词,凭;

②用来……的办法;

③ ……的原因。

②介词,依靠;

③连词,表目的,来。

而:

①是使国无富利之实,而秦无强大之名也

②士不产于秦,而愿忠者众

③此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也

之

获楚、魏之师

使之西面事秦

由此观之

而陛下说之,何也

①连词,表并列;

结构助词,的

②连词,表转折,但是;

③连词,表并列 。

代词,它们(六国)

助词,协调音节

代词,它们

四、特殊句式

判断句

此非所以跨海内、制诸侯之术也。

此五帝、三王之所以无敌也。

此所谓“借寇兵而资盗粮”者也。

定语后置句

并国二十。

举地千里

“非……也”表否定判断

吞并了二十多个国家。

“也”表判断

“者也”表判断

攻取了上千里土地。

状语后置句

西取由余于戎,东得百里奚于宛。

内自虚而外树怨于诸侯。

被动句

江南金锡不为用。

为客者逐。

“于戎”是“取”的状语

江南的金锡不会被陛下所用。

“于诸侯”是“树”的状语

凡是客卿都要被驱逐。

五、文化常识

六国之从:六国结成的合纵同盟。六国,指韩、魏、燕、赵、齐、楚六国。

随、和之宝:即随侯珠与和氏璧,传说中春秋时随侯得到的宝珠和楚人卞和所获的美玉。

五帝三王:五帝,《史记·五帝本纪》指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。三王,指夏、商、周三代开国君主,即夏禹、商汤和周武王。

黔首:指平民、老百姓。黔,指黑色。平民百姓以黑巾覆头,故称“黔首”。秦始皇统一六国后正式称百姓为黔首。《史记·秦始皇本纪》记载,二十六年,“更名民曰‘黔首’”。

1、本文是如何围绕“臣闻吏议逐客,窃以为过也”展开论述的?

第一段开篇指出逐客主张是错误的,开宗明义,统领全篇。接着援引秦国历史上四位著名的君主用客卿的史实,从正面论证用客卿强国的重要性。最后从反面进行推论——假如这四人不用客卿,秦国就不会有现在这么强大,从而将逐客之错误巧妙地隐含于评述用客之功中。

第二段铺叙当今秦王重物轻人的实际,从反面论证逐客的错误。作者先从正面议论秦王的重物;然后指出秦王重物却不排斥客国之物,而用人则要排斥客国之人;最后论证秦王这种重物轻人的作法不是成就霸业的人的行为。

第三段阐述“王者不却众庶”的好处和令人逐客的荒唐,从正反两方面深入论证逐客的极端错误。作者先用比喻和排比句式从正面阐述“王者不却众庶”的好处,然后用类比方法从反面阐述逐客的危害和荒唐,正反对比愈显逐客错误的严重性。

2、本文主体部分重在说理,几个说理段的侧重点有何不同?为什么这样安排?

三个主体段先言古代,次说现实,后说未来。

在言及逐客的危害时,程度上由轻到重,步步升级:

(1)如果没有客卿,秦国就不会“富利”和“强大”;

(2)“非秦者去,为客者逐”“此非所以跨海内、制诸侯之术”,直接落到统一天下这个关键问明,比上层更切近要害;

(3)弃黔首、却宾客就是资助了敌人削弱了自己,对秦国的不利更严重些;

(4)指出“今逐客以资敌国……不可得也”,不仅仅不能统一天下,而且有亡国的危险,把逐客的危害引申到极点。

这种由轻到重、步步推进的说理过程,避免一开始就突兀冲撞,造成相反结果,更符合人的心理接受规律。

1.劝谏艺术

1、设身处地,抓住“秦王之所大欲”

全篇七八百余言,李斯不仅只字不提个人荣辱进退,避免了身份的敏感性;而是把自己切身利益融入到秦国的统一大业之中,完全是站在秦国的国家利益的立场上进行陈述,使秦王易于产生共鸣。始终站在是否有利于一统天下的高度上发议论,把每个层次的落点都建立在这样一个根本利害关系上,“纳客就能统一天下,逐客则可能亡国。”这就抓住了秦王的心,击中了要害。

“妙在绝不为客谋,而通体专为秦谋”

拓展延伸

2、道古论今,选例典型

文章的第一段是回顾历史,也就是道古;第二段是剖析眼前,也就是论今。第三段是展望将来,从古说到今,从现在说到将来。时间推移有一定的顺序。“道古”是借鉴历史,“论今”是解释是非,“展望”是家国命运。利害关系一步比一步重要。

所选事实是被说服者最接近、最熟悉的。秦国历史上的国君很多,为什么只选了这四位呢?因为这四个君王在重用客卿、在功业方面是最突出的。在物与人的对比中,也选用的是秦王生活中熟悉的场景,大量列举事实作依据,产生了事实胜于雄辩、论据无可辩驳的说服力量事例的典型性、重要性,大大强化了说理的根据和份量。

1.劝谏艺术

3、正反论证,利害并举,对比强烈;

正面论说,主要是强调纳客之利;反面推论,主要是突出逐客之害。纳客与逐客,利害两相对照,是非就更明显,利害就更清楚。第四段先正面论证“昔五帝三王”“不却众庶”,结果无敌天下,从正面啟发,这是动之以利。接着论说“今秦王逐客”,实际上是“借寇兵而赍盗粮”,从反面启发,晓之以害。

4、结构严谨,语言恣肆。

综合运用铺陈、排比、对偶等修辞方法,造成饱满的气势,加强文章的说服力、感染力。《谏逐客书》在语言上的最大特点,是铺陈手法的运用和排比句、对偶句的大量使用。如第二、三段都铺陈、排比了大量事实,读之令人有迎接不暇的感觉。这不仅使文章论据充实,而且使人感到理直气壮,大大加强了文章的气势。

1.劝谏艺术

2.学习本文有什么现实意义?

当前国际竞争的实质是以经济实力和科技实力为基础的综合国力的较量。发展经济和科技关键靠人才。《谏逐客书》在人才观方面能给我们有益的启迪。

1.确立人才资源意识。人才也是一种资源,并且是第一资源,要广纳贤才。

2.要克服重物轻人、见物不见人的倾向。坚持“以人为本”的原则,人才是最重要的无形资本,把发现、培养、吸引、稳定人才作为人才管理的核心理念。

拓展延伸

结语

这篇文章在论证秦国驱逐客卿的错误和危害时,没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内、制诸侯”完成统一天下大业的高度,来分析阐明逐客的利害得失,这反映了李斯的卓越见识,体现了他顺应历史潮流的进步政治主张和用人思想。文章所表现出的不分地域,任人唯贤的思想,在今天也有一定的借鉴意义。

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李斯在《谏逐客书》中认为孝公采用商鞅之法,在国内起到了“___________, ___________ , ____________, ____________”的良好效果。

(2)李斯在《谏逐客书》中用“____________ , _____________”形象地说明了“真秦之声”。

(3)在《谏逐客书》中,李斯认为五帝三王天下无敌的主要原因是“_________, __________ , ____________, _____________”。

移风易俗

民以殷盛

国以富强

百姓乐用

击瓮叩缶

弹筝搏髀

地无四方

民无异国

四时充美

鬼神降福

教学目标

语言建构与运用:掌握重点词语的意义和用法,理解重点句子的含义,积累文言文基本知识点。

思维发展与提升:学习文章开门见山立论,围绕中心选材,突出表现观点的方法,在议论文中掌握史实论证、类比论证、正反论证等论证方法,有理有据地发表意见与主张。

审美鉴赏与创造:文章的语言艺术魅力,揣摩字里行间蕴含的真挚感情。

文化传承与理解:理解李斯的谏言方式。

年代:战国

籍贯:楚国上蔡

身份:政治家、文学家

官职:秦国丞相

作者简介

厕鼠与粮仓鼠:李斯生命中的转折点

他年轻时,起初在乡村做管理文书的小官。看到公署厕所里的老鼠在吃脏东西,每逢有人或狗走来时,就受惊逃跑。

后来,李斯又看到粮仓中的老鼠,吃的是屯积的粟米,住在大屋子里,更不用担心人或狗的惊扰。

作者简介

感叹道:“人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳!”

贵贱穷通,“在所自处”—李斯的人生观

李斯:一只才华横溢功勋卓著的粮仓鼠

作者简介

早年为郡小吏,后从荀子学帝王之术,学成入秦。初被吕不韦任以为郎,后劝说秦王政灭诸侯、成帝业,被任为长史。秦王采纳其计谋,遣谋士持金玉游说关东六国,离间各国君臣,又任其为客卿。

1

秦王政十年(前237年)下令驱逐六国客卿。李斯上《谏逐客书》阻止,为秦王政所采纳,不久官为廷尉。在秦王政统一六国的事业中起了较大作用。

2

秦统一天下后,还参与制定了法律,统一车轨、文字、度量衡制度。

3

他是秦代散文的代表作家,现存 《谏逐客书》、《泰山刻石文》、《瑯玡台刻石文》等,以前者最为著名。

4

《泰山刻石》的作者李斯,可称得上是我国书法史上第一个有记载的书法家。

《泰山刻石》的书体是秦统一后的标准字体,小篆。其结构特点,符号化,字体大小一致,笔画间隔圆润。直到今天,印章还在使用这种字体

作品简介

《泰山刻石文》拓本

秦始皇死后,他与赵高合谋,伪造遗诏,迫令始皇长子扶苏自杀,立少子胡亥为二世皇帝。后为赵高所忌,于秦二世二年(前208年)被腰斩于咸阳闹市,并夷三族。

作者简介

李斯

公元前280年-公元前208年

背景介绍:李斯因何谏逐客?

郑国渠事件

据《史记》记载,

秦王逐客是导火线是“郑国渠”事件。

秦王赢政元年,秦始兴建大型灌溉工程。由韩国水工郑国设计,发动近万人,历时十年。全长126.03公里,沟通泾水和洛河,灌溉面积达18万公顷,是我国古代最大的灌溉渠道。

历史背景

秦国逐客令

秦为统一中国,广揽人才,韩国为削弱秦国势力,趁秦国招揽人才之机,派水利专家郑国入秦,企图通过让秦国修灌渠来耗费财力,从而削弱秦国的军事实力。计谋败露之后,秦国大臣宗室污蔑客卿都不可靠,纷纷要求驱逐客卿。

公元前237年,秦始皇下令逐客,李斯亦在被逐之列。在被勒令出境的途中,李斯写下了《谏逐客书》一文,指出驱逐客卿是错误的,劝阻秦始皇不要逐客。秦始皇采纳了李斯的意见,收回了逐客令,并恢复了李斯的官职。

本文是我国现存最早的上行公文的范本。作为一篇不足千字(800多)的短文,流传2000余年,是一篇非常出色的说理文字。

解题

下对上进行劝诫的用语

谏:

驱逐

逐:

客卿,指的是那些在秦国做官的其他诸侯国的人

客:

上书,为古代臣子向君主陈述政见、逐条分析事理的一种公文文体。

书:

就逐客一事劝谏秦王而写的奏章。

《谏逐客书》

文体知识:章、奏、议、表、疏

“章”是用来谢恩的;

“奏”是用来弹劾,即揭发别人的;

“议”是用来表示不同意见的;

“表”是用来陈述衷情的;

“疏”也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章,如汉朝贾谊的《论积贮疏》,唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》等等。

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

错误

谦词。私自、私下

第一层

细读文本——第一段

开门见山

先破后立

【译文】我听说官吏在商议驱逐客卿这件事,私下里认为是错误的。

开门见山的表明观点,指出驱逐客卿的做法是错误的。语气谦和,迎合日理万机、野心勃勃的秦王的性格。

文本解析:第一段

昔缪公求士,西取由余于戎,

东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。

此五子者,不产于秦,而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。

名作状,向西

得到

名作状,向东

使……来,招揽

生

任用

吞并

于是

称霸

过去秦穆公访求有才干的人,在西边从西戎取得由余,在东边从宛地聘到了百里奚,从宋国迎来蹇叔,从晋国招来丕豹和公孙支。这五位先生,都不是出生在秦国,但是穆公重用他们,吞并了二十个小国,于是称霸于西戎之地。

常识补充:

对少数民族的称呼:东夷、西戎、南蛮、北狄

第二层译文

文本解析:第一段

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐

用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

使用,采用

改变

因此

“富裕”或“众多”

被任用

归附

多

亲近

俘虏,打败

占领,攻克

政治安定

秦孝公实行商鞅的新法,转移风气,改变习俗,人民因此殷实富裕,国家因此富强,老百姓乐于为国家效力,各国诸侯都归附听命,(秦国)战胜了楚、魏两国的军队,攻占了上千里的土地,至今安定强盛。

第二层译文

文本解析:第一段

秦穆公三十四年(公元前626年),穆公用百里奚计,送16名女乐给西戎王,使之沉溺女乐,荒芜国政。秦乘机攻伐西戎,将西戎12国并入秦土。

商鞅变法:“开阡陌封疆”,废除井田制,废除土地国有,允许土地买卖。大力推行县制,把地方政权和军权集中到中央。统一度量衡。

百里奚

商鞅

惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南

取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,

遂散六国之从,使之西面事秦,功施(yì)到今。

使……散,瓦解

名作状,向西

名作状,向北

名作状,向南

吞并、囊括

控制

名作状,向东

占据

割取

向西

延续

秦惠王采用张仪的计策,攻取了三川之地,向西兼并了巴、蜀两国,向北获得了上郡,向南取得了汉中,吞并了九夷之地,控制了楚国的鄢、郢之地,在东面占有了成皋这样的要隘,割取了大量肥沃的土地,于是拆散了六国结成的合纵,使他们向西臣服秦国,功绩一直延续到今天。

同“纵”

第一段:第二层译文

攻取

文本解析:第一段

张仪(?-公元前309年),魏国安邑(今山西万荣县王显乡张仪村)人。战国时期著名的纵横家、外交家和谋略家。

早年入于鬼谷子门下,学习纵横之术。出山之后,首创“连横”的外交策略,游说六国入秦。得到秦惠文王赏识,封为相国,奉命出使游说各国,以“横”破“纵”,促使各国亲善秦国,受封为武信君。

公元前311年,秦惠文王死后,秦武王继位。张仪失去宠信,出逃魏国,担任相国。

公元前309年,张仪去世。

昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,

使秦成帝业。

使……强,加强,增强

封闭,堵塞

名作状,像蚕一样

蚕食:逐步侵占

成就

秦昭王任用范雎,罢免穰侯,驱逐华阳君,加强和巩固了王室的权力,抑制了豪门贵族的势力,一步步侵占诸侯各国,使秦国成就帝王的基业。

第一段:第二层译文

rǎng

文本解析:第一段

公元前271年,范雎见秦昭王之后,提出了远交近攻的策略,他主张将韩、魏、赵作为秦国兼并的主要目标,同时应该与齐国等保持良好关系,秦昭王拜范雎为客卿。前266年,他又提醒秦王,秦国的王权太弱,需要加强王权。秦昭王遂废太后,并将国内四大贵族赶出函谷关外,拜范雎为相。

范雎任相后,还创修褒斜栈道,发展秦同巴蜀之间的往来交通,最终“使天下皆畏秦”。

后长平之战爆发,范雎设计在外交上孤立赵国,防止各国合纵,两军对垒三年后,范雎又以反间计使赵国启用无实战能力的赵括代廉颇为将,助力长平,使得白起大破赵军。

晚年举荐蔡泽接替自己的相位,辞归封地,不久病死。

此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四

君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强

大之名也。

依靠

功劳

对不起

如果,假使

拒绝

“纳”,接纳

疏远

实际

这

第一段:第三层译文

这四位君主,都依靠了客卿的功劳。由此看来,客卿哪有什么对不住秦国的地方呢!假使这四位君王拒绝宾客而不接纳,疏远这些贤士而不加任用,这就会使国家得不到富强丰利之实,而秦国也不会有强大的威名了。

判断句

第1段

1·本文的论点是什么?

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

本文开头在论证上有什么特点?

①开门见山,提出观点。

语气谦和,有话直说,切合日理万机的秦王的性格。

②开篇即驳斥有关官吏的观点,先破后立。

对于秦王定下的逐客大忌,李斯不便直接出言反对,所以干脆将过错推给秦国的“吏”们,这也避免了将矛头直指秦王,易于被君王接受。

2、铺陈四代秦君重用客卿而富国的史实,证明客卿有功于秦。

穆公求士———广纳人才———遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国———民盛国强

惠王用张仪——四面扩张———以横破纵

昭王得范雎——打击豪门———强化集权

阅读课文第1段,完成以下问题:

1.下列各项对文章第一段内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.文章起句说:“臣闻吏议逐客,窃以为过矣。”明明是秦王下了逐客令,却把逐客的过错归之于“吏”,说明作者在帝君面前善于阿谀逢迎的特点。

B.作者从秦穆公到孝公、惠文王、昭襄王,举出四个秦国的先君重用客卿而致富变强的事例,说明重用客卿对秦国有利。

C.当初如果四个君主拒绝客卿接纳他们,疏远有才之士而不用,这就不可能使秦国民富国强。这是从反面假设和推论。

D.本段在列举史实、层层渲染的基础上,论述脱挪跌宕,反复强调,把客卿对秦国的重要作用阐述得极为透彻。

说明作者措辞委婉,十分注意讽谏策略。

A

细读文本——第二段

今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?

第二段:第一层

获得

悬挂

佩带

树立

(tuó)扬子鳄

同“悦”,喜好

现在陛下得到昆山的美玉,宫中有随侯之珠,和氏之璧,衣饰上缀着光如明月的宝珠,身上佩带着太阿宝剑,乘坐的是名贵的纤离马,树立的是以翠凤羽毛为饰的旗子,陈设的是蒙着扬子鳄之皮的好鼓。这些宝贵之物,没有一种是秦国产的,而陛下却很喜欢它们,这是为什么呢?

细读文本——第二段

必秦国之所生然后可,则是夜光之璧不饰朝廷,犀象之器不为玩好(hào),郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。

第二段:第二层

供玩赏的宝物

(jué tí)骏马名

黄铜

不为(您)所采,同“彩”,彩饰

如果一定要是秦国出产的才许可采用,那么这种夜光宝玉,决不会成为秦廷的装饰;犀角、象牙雕成的器物,也不会成为陛下的玩好之物;郑、卫二地能歌善舞的女子,也不会填满陛下的后宫;北方的名骥良马,决不会充实到陛下的马房;江南的金锡不会被陛下所用,西蜀的丹青也不会作为彩饰。

细读文本——第二段

所以饰后宫、充下陈、娱心意、说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前,而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也。

第二段:第二层

表凭借

使……欢娱

yuè,使……愉悦

附着、珠子

(ěr )耳饰

(ē gǎo)齐国东阿的细绢

用以装饰后宫、广充侍妾、爽心快意、悦入耳目的所有这些都要是秦国生长、生产的然后才可用的话,那么点缀有珠宝的簪子,耳上的玉坠,丝织的衣服,锦绣的装饰,就都不会进献到陛下面前;那些娴雅变化而能随俗推移的妖冶美好的赵国佳丽,也不会立于陛下的身旁。

进献

yuān

细读文本——第二段

夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。

第二段:第三层

击打、拍打。bì,大腿

使……畅快

的确,实在

那敲击瓦器,拍髀弹筝,呜呜呀呀地歌唱,能快人耳目的,确真是秦国的地道音乐了;那《郑》《卫》《桑间》的歌声,《韶》《虞》《武》《象》等乐曲,可算是别国的音乐了。

wèng

fǒu

sháo

细读文本——第二段

今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。

第二段:第三层

取用

使……退,舍弃

适于观听

如今陛下却抛弃了秦国地道的敲击瓦器的音乐,而取用《郑》、《卫》淫靡悦耳之音,不要秦筝而要《韶》《虞》,这是为什么呢?为了舒适称心于眼前,适合观赏罢了。

取用

细读文本——第二段

今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

第二段:第四层

百姓

驾驭天下

制服

方法

可陛下对用人却不是这样,不问是否可用,不管是非曲直,凡不是秦国的就要离开,凡是客卿都要驱逐。这样做就说明,陛下所看重的,只在珠玉声色方面;而所轻视的,却是人民士众。这不是能用来驾驭天下,制服诸侯的方法啊!

轻视,形作动

看重,形作动

用来……的东西

秦王对待对待外来物品的态度是怎样的?

悦之

秦王喜爱和重视外物,是为了“娱心意、说耳目”,这是一种唯我所用的态度。那么,秦王对待人才是否也是这样的态度呢?

去、逐

结论:重物轻人,非英主所为

1.文章第2段写法层层设喻,运笔气势纵横,论辩酣畅淋漓,历来被认为是全文最精彩的段落。请具体分析其论述层次。

这一段可以分为四个层次。

第一层(段首至“何也?”):以珠宝等为例,正面指出秦王对其数件宝物的喜爱,并提出疑问——这些皆非秦所产,秦王却“说之”,为何?这是正面设问,引起关注。作者没有正面回答这个问题,而是转入第二层。

第二层(“必秦国之所生然后可”至“窈窕赵女不立于侧也”):以玩好、美女为喻从反面论述,假设必须出产于秦的东西才能拥有和使用,那么秦王喜欢的玩好和美女将无所出。这是反面设辞,以“生活质量严重下降”的图景,揭示“非秦则斥”的荒谬。

第三层(“夫击瓮叩缶”至“适观而已矣”):以音乐为喻,设问“弃”“退”“真秦之声”而“就”“取”“异国之乐”,为何?自答“快意当前,适观而已”。这一答同时回答了这一问和第一层的问题,对前面三个层次的内容作了一个小结,点出了秦王“选物”的标准,以引出下文对“取人”的论辩。

第四层(“今取人则不然”至段尾):以“取人”与“选物”作比较,指出对“人”“不问可否,不论曲直”,“为客者”全在驱逐之列。如此“重”物“轻”人,“非所以跨海内、制诸侯之术也”。这一层虽短,却是更进一步,不再拘泥于取物标准与用人标准类比,而是直陈取物时兼采天下、用人反独重本土是一种对“人”的忽视。

细读文本——第二段

课文内容

第2段直击“逐客”之过。

概括层意

第一层:喜取异国宝物,提出疑问。

第二层:揭示“非秦则斥”的荒谬。

第三层:指出 “快意当前”的标准。

第四层:直指重物轻人,危害统一。

语言特色

运用大量排比铺陈和鲜明的对比,使文章富于文采,增强文章感染力的同时,又有了一种不容辩驳的力量。

第2段

物→人这是什么论证方法?

由回顾历史转入现实。

列举秦王爱外物、逐客卿的大量事实,进一步指出驱逐客卿的错误,非统一天下、制服诸侯之术。

类比论证:重物轻人

用异国物(客观事实与反面假设)

取物原则:快意当前,适观而已

用人原则:非秦者去,为客者逐

重物轻人:此非所以跨海内、制诸侯之术

从属性上区别:

类比论证是用两个具有相同属性的事物进行比较。甲事物(指客体)具有某种属性,从而论证乙事物(指主体)也具有某种属性。邹忌和齐王同为统治阶级,他们具有同样的阶级属性。邹忌通过自身的经历:妻私臣,妾畏臣,客有求于臣,故美于徐公。推出同为统治者的齐王也具有相似的属性:宫妇左右莫不四王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王,王之蔽甚矣。

比喻论证是用人们熟悉的、易懂的具体事物证明人们较生疏的、难以理解的抽象道理的一种论证方法。喻体和主体两个事物属性不同(即不是同类),而只是有某些相似点。譬如:《谏太宗》中,治理国家需要积累德义与“求木之长者,必固其根本”本身属于不同属性的事物,只是存在相似点。这一点是基于比喻的修辞手法。

比喻论证与类比论证的区别

阅读课文第2段,完成以下问题。

2.下列对文章内容的理解,不正确的一项是 ( )

A.以珠宝等物为例设问作结:这些东西一样也不是秦国出产的,但陛下却很喜欢它们,这是为什么呢?这里只提出问题,不立即作答,但不答自明,显得耐人寻味。

B.以秦王爱好声色之实为例,进行推论,从反面阐述,把“必秦国之所生然后可”的严重危害说得很透辟,更显出非秦国所出的宝物不可或缺。

C.以音乐为例,进行对比:近承上文,远承以珠宝等物为喻的设问,归纳了秦国对物取舍的标准,为下文转入正题作了很好的铺垫。

D.以人和物作比较,以重物轻人,驱逐外来人才作为出发点,说明成就统一大业的艰难,推论符合逻辑、立意超卓不凡,具有一种高屋建瓴的气势和撼动人心的力量。

以成就统一大业作为出发点,说明重物轻人,驱逐外来人才的错误。

D

3.下列各项对文章第二段内容的解说,不正确的一项是( )

A.第二段里作者笔锋一转,列举了秦王好珠玉声色之实,意在说明秦王对不是秦国产的物品的喜爱,对人却持另一种态度是不对的。

B.第二段写秦王取用天下珍物,手法铺张,句式多用排偶,文气流畅,音调谐美,极富文采。

C.作者举出生活中的现实事例,意在劝谏秦王要想实现统一天下的宏伟理想,就不要把精力用在别国的珍宝、音乐、美色上,应励精图治,勤俭治国。

D.文中写道“夫击瓮叩缶……适观而已矣”,这形象说明欲得意于天下,在任人方面也应弃平庸,任贤能。

C

C意在说明秦王喜用别国的珍宝、音乐、美色,而在用人问题上排斥别国的客卿,这种重物轻人的做法与秦王想统一天下的目的是相违背的。

细读文本——第三段

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

第三段:第一层

武器

泰山

辞让,拒绝

同“释”,舍弃

成就

使……显明

我听说,土地广的粮食就充足,国家大的人口就众多,武器强士兵就勇敢。因此,泰山不丢弃任何土壤,所以能成就它的高大;河海不舍弃细小的水流,所以能成就它的深广;君王不拒绝民众,所以才能显示他的恩德。

细读文本——第三段

是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。

第三段:第一层

丰裕,繁盛

所以,表原因。这正是五帝三王无敌于天下的原因

因此土地不分东西南北,人不分本国别国,四季就会富足美满,鬼神都来降福,这正是五帝三王无敌于天下的原因。

细读文本——第三段

今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向, 裹足不入秦, 此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

第三段:第二层

却

平民,老百姓

资助、供给

使……成就霸业

同“借”,借给

(Jī)送给、付与

然而我们今天却抛弃老百姓去帮助敌国,拒绝宾客使之去成就其他国家的霸业,使天下才士都退缩着而不敢向西来,止步不入秦国,这正是所谓“给敌人提供武器和粮食”啊。

第3段

这一段采用什么论证方法?

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

正面论证

反面论证

比喻论证

敌我双方对比论证

古今对比论证

类比论证

正面:天道与圣王的做法

反面:秦国目前的做法

文本解析:第三段

阐明纳客与逐客的利害

细读文本——第三段

课文内容

第3段,驳斥“逐客”之策

概括层意

第一层:

海纳百川,广纳人才。

用客治国,天下无敌。

第二层:

逐客实质,资敌害秦。

语言特色

对比排比铺陈,整句与散句结合,富于变化,但又十分紧凑,读来使人为之一警。

细读文本——第四段

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

第四段

作动,当作宝贝

转折,但是

来,表目的

减损

增益

削弱自己。宾前

结怨

效忠

实现

物品不出产在秦国,但值得珍视的有很多;人才不出生在秦国,但愿意效忠秦国的也很多。现在驱逐客卿以帮助敌国,减损本国民众而增加敌国人口,在内则削弱了自己的国家,在外则在诸侯中结怨,(这样下去)要使秦国没有危险,是不可能的。

第4段

本段在论证上有什么特点?

正面论证和反面论证结合

正面:士愿忠于秦国

反面:逐客国危

李斯说逐客会使秦国“内自虚而外树怨于诸侯”,“内自虚”好理解,为什么会“外树怨于诸侯”呢?

因为被逐的可能都是有影响力的实权人物,他们去了别的诸侯国后,往往能左右一个诸侯国的朝政。所以他们对秦国的怨恨最终就会变成诸侯国对秦国的怨恨。

本段在文中起什么作用?

总结全文,进一步强调论点:反对“逐客”,“逐客”危及国家安全。

照应上文,把“宝物”跟“逐客”联系起来说明事理相悖,损己而利敌,进而说明国家必将危亡,以使秦王权衡轻重收回成命。

阅读课文第3段,完成以下问题。

4.下列对第三段文字的分析,不正确的一项是 ( )

A.本段先从正面说理,指出土地广大粮食就丰富,国家辽阔人口就众多,兵力强盛军人就勇敢,意在强调只有胸襟博大开阔,才能仓举贤士,广罗人才。

B.本段“王者不却众庶”是陪衬,太山、河海两个比喻才是作者论述的本意。由于连类设喻运用排比,显得很有力量。

C.地不分东南西北,人才不论来自哪一个诸侯国,这就是五帝三王能够无敌于天下的原因。此处以古证今,强调应该不分地域,广揽人才。

D.这一段不但运用古今对比,还有敌我对比,提出两种作法,两种后果。以此说明逐客对敌人有利,对秦国的统一大业不利,论证鞭辟入里,雄辩有力。

B

B理解反了,太山、河海两个比喻是陪衬,“王者不却众庶”才是本意。

阅读课文第4段,完成以下问题。

5.下列对第四段文字的分析,不正确的一项是 ( )

A.本段“夫物不产于秦,可宝者多”一句照应第二段,以阐述“必秦国之所生然后可”这种态度的错误。

B.本段“士不产于秦,而愿忠者众”一句照应第一段,以阐述“却客而不内,疏士而不用”的做法不当。

C.文章最后一句照应第三段,阐明逐客对秦国危害之所在,从利害关系上立论,抓住了秦王的思想要害,所以极有说服力。

D.这一段和文章开头提出的总论点“客何负于秦哉”遥相呼应,具有首尾相连,前后贯通之妙。

D

本文的总论点是“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”。

细读文本——总结全文

逐客

过矣

昔

今

先君之得

陛下之失

秦穆公——用五子之策——称霸西戎

秦孝公——用商鞅之法——诸侯亲服

秦惠王——用张仪之计——西面事秦

秦昭王——用范睢之力——秦成帝业

(若不纳客不用士——国不富利强大)

皆以客功

秦国客卿——逐之——不利于秦

异国之物——取之——重物轻人

危害统一

暗示“逐客”之过

直击“逐客”之过

秦不产士,士忠于秦

秦不产物,可宝者多

对比论证

(此非所以跨海内、制诸侯之术)

海纳百川——天下无敌

(弃黔首却宾客——藉寇兵赍盗粮)

逐客

资敌

亡国之危

驳斥“逐客”之策

阐明“逐客”之害

内容梳理

根据文本内容,画出本文的思路导图。

逐客为过

重物轻人

纳客之利

用客治国,逐客资敌

历史

现在

未来

知识梳理

一、通假字

①遂散六国之从

②向使四君却客而不内

③而陛下说之

④西蜀丹青不为采

⑤傅玑之珥

①“从”通“纵”,合纵 。

②“内”通“纳”,接纳 。

③“说”通“悦”,喜欢。

④“采”通“彩”,彩饰。

⑤“傅”通“附”,附着,镶嵌。

二、词类活用

西取由余于戎

北收上郡

遂散六国之从

强公室

蚕食诸侯

向使四君却客而不

服太阿之剑

树灵鼍之鼓

娱心意

说耳目

却宾客以业诸侯

名词作状语,在西边。

名词作状语,向北。

使动用法,使……散,拆散,瓦解。

形容词的使动用法,使……增强。

名词作状语,像蚕一样。

使动用法,使……退却。

名词作动词,佩带。

名词作动词,陈设。

形容词的使动用法,使……爽快。

形容词的使动用法,使……高兴。

名词作动词,从事、侍奉。

三、一词多义

所以:

①所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者

②此非所以跨海内、制诸侯之术也

③此五帝三王之所以无敌也

以:

①民以殷盛

②皆以客之功

③今乃弃黔首以资敌国

①用来;

①介词,凭;

②用来……的办法;

③ ……的原因。

②介词,依靠;

③连词,表目的,来。

而:

①是使国无富利之实,而秦无强大之名也

②士不产于秦,而愿忠者众

③此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也

之

获楚、魏之师

使之西面事秦

由此观之

而陛下说之,何也

①连词,表并列;

结构助词,的

②连词,表转折,但是;

③连词,表并列 。

代词,它们(六国)

助词,协调音节

代词,它们

四、特殊句式

判断句

此非所以跨海内、制诸侯之术也。

此五帝、三王之所以无敌也。

此所谓“借寇兵而资盗粮”者也。

定语后置句

并国二十。

举地千里

“非……也”表否定判断

吞并了二十多个国家。

“也”表判断

“者也”表判断

攻取了上千里土地。

状语后置句

西取由余于戎,东得百里奚于宛。

内自虚而外树怨于诸侯。

被动句

江南金锡不为用。

为客者逐。

“于戎”是“取”的状语

江南的金锡不会被陛下所用。

“于诸侯”是“树”的状语

凡是客卿都要被驱逐。

五、文化常识

六国之从:六国结成的合纵同盟。六国,指韩、魏、燕、赵、齐、楚六国。

随、和之宝:即随侯珠与和氏璧,传说中春秋时随侯得到的宝珠和楚人卞和所获的美玉。

五帝三王:五帝,《史记·五帝本纪》指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。三王,指夏、商、周三代开国君主,即夏禹、商汤和周武王。

黔首:指平民、老百姓。黔,指黑色。平民百姓以黑巾覆头,故称“黔首”。秦始皇统一六国后正式称百姓为黔首。《史记·秦始皇本纪》记载,二十六年,“更名民曰‘黔首’”。

1、本文是如何围绕“臣闻吏议逐客,窃以为过也”展开论述的?

第一段开篇指出逐客主张是错误的,开宗明义,统领全篇。接着援引秦国历史上四位著名的君主用客卿的史实,从正面论证用客卿强国的重要性。最后从反面进行推论——假如这四人不用客卿,秦国就不会有现在这么强大,从而将逐客之错误巧妙地隐含于评述用客之功中。

第二段铺叙当今秦王重物轻人的实际,从反面论证逐客的错误。作者先从正面议论秦王的重物;然后指出秦王重物却不排斥客国之物,而用人则要排斥客国之人;最后论证秦王这种重物轻人的作法不是成就霸业的人的行为。

第三段阐述“王者不却众庶”的好处和令人逐客的荒唐,从正反两方面深入论证逐客的极端错误。作者先用比喻和排比句式从正面阐述“王者不却众庶”的好处,然后用类比方法从反面阐述逐客的危害和荒唐,正反对比愈显逐客错误的严重性。

2、本文主体部分重在说理,几个说理段的侧重点有何不同?为什么这样安排?

三个主体段先言古代,次说现实,后说未来。

在言及逐客的危害时,程度上由轻到重,步步升级:

(1)如果没有客卿,秦国就不会“富利”和“强大”;

(2)“非秦者去,为客者逐”“此非所以跨海内、制诸侯之术”,直接落到统一天下这个关键问明,比上层更切近要害;

(3)弃黔首、却宾客就是资助了敌人削弱了自己,对秦国的不利更严重些;

(4)指出“今逐客以资敌国……不可得也”,不仅仅不能统一天下,而且有亡国的危险,把逐客的危害引申到极点。

这种由轻到重、步步推进的说理过程,避免一开始就突兀冲撞,造成相反结果,更符合人的心理接受规律。

1.劝谏艺术

1、设身处地,抓住“秦王之所大欲”

全篇七八百余言,李斯不仅只字不提个人荣辱进退,避免了身份的敏感性;而是把自己切身利益融入到秦国的统一大业之中,完全是站在秦国的国家利益的立场上进行陈述,使秦王易于产生共鸣。始终站在是否有利于一统天下的高度上发议论,把每个层次的落点都建立在这样一个根本利害关系上,“纳客就能统一天下,逐客则可能亡国。”这就抓住了秦王的心,击中了要害。

“妙在绝不为客谋,而通体专为秦谋”

拓展延伸

2、道古论今,选例典型

文章的第一段是回顾历史,也就是道古;第二段是剖析眼前,也就是论今。第三段是展望将来,从古说到今,从现在说到将来。时间推移有一定的顺序。“道古”是借鉴历史,“论今”是解释是非,“展望”是家国命运。利害关系一步比一步重要。

所选事实是被说服者最接近、最熟悉的。秦国历史上的国君很多,为什么只选了这四位呢?因为这四个君王在重用客卿、在功业方面是最突出的。在物与人的对比中,也选用的是秦王生活中熟悉的场景,大量列举事实作依据,产生了事实胜于雄辩、论据无可辩驳的说服力量事例的典型性、重要性,大大强化了说理的根据和份量。

1.劝谏艺术

3、正反论证,利害并举,对比强烈;

正面论说,主要是强调纳客之利;反面推论,主要是突出逐客之害。纳客与逐客,利害两相对照,是非就更明显,利害就更清楚。第四段先正面论证“昔五帝三王”“不却众庶”,结果无敌天下,从正面啟发,这是动之以利。接着论说“今秦王逐客”,实际上是“借寇兵而赍盗粮”,从反面启发,晓之以害。

4、结构严谨,语言恣肆。

综合运用铺陈、排比、对偶等修辞方法,造成饱满的气势,加强文章的说服力、感染力。《谏逐客书》在语言上的最大特点,是铺陈手法的运用和排比句、对偶句的大量使用。如第二、三段都铺陈、排比了大量事实,读之令人有迎接不暇的感觉。这不仅使文章论据充实,而且使人感到理直气壮,大大加强了文章的气势。

1.劝谏艺术

2.学习本文有什么现实意义?

当前国际竞争的实质是以经济实力和科技实力为基础的综合国力的较量。发展经济和科技关键靠人才。《谏逐客书》在人才观方面能给我们有益的启迪。

1.确立人才资源意识。人才也是一种资源,并且是第一资源,要广纳贤才。

2.要克服重物轻人、见物不见人的倾向。坚持“以人为本”的原则,人才是最重要的无形资本,把发现、培养、吸引、稳定人才作为人才管理的核心理念。

拓展延伸

结语

这篇文章在论证秦国驱逐客卿的错误和危害时,没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内、制诸侯”完成统一天下大业的高度,来分析阐明逐客的利害得失,这反映了李斯的卓越见识,体现了他顺应历史潮流的进步政治主张和用人思想。文章所表现出的不分地域,任人唯贤的思想,在今天也有一定的借鉴意义。

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李斯在《谏逐客书》中认为孝公采用商鞅之法,在国内起到了“___________, ___________ , ____________, ____________”的良好效果。

(2)李斯在《谏逐客书》中用“____________ , _____________”形象地说明了“真秦之声”。

(3)在《谏逐客书》中,李斯认为五帝三王天下无敌的主要原因是“_________, __________ , ____________, _____________”。

移风易俗

民以殷盛

国以富强

百姓乐用

击瓮叩缶

弹筝搏髀

地无四方

民无异国

四时充美

鬼神降福

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])