4.3 运用选择结构描述问题求解过程 教学设计 2022—-2023学年粤教版(2019)高中信息技术必修1

文档属性

| 名称 | 4.3 运用选择结构描述问题求解过程 教学设计 2022—-2023学年粤教版(2019)高中信息技术必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 279.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版(2019) | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2023-04-21 16:23:02 | ||

图片预览

文档简介

4.3 我班学生BMI指数情况调研活动

一、教材分析

教材中《运用选择结构描述问题求解过程》这一节以“设计最佳网购方案” 这一项目为主线,依托三个实际问题,以培养信息素养为目标,以知识技能为载体,以项目学习活动为途径,开展自主、协作、探究学习,让学生在学习、掌握 Python 程序设计语言的选择结构的几种不同的表达形式中了解如何设计算法解决生活中的实际问题,体会用程序语言解决问题的思想。

二、学情分析

(一)知识基础

1. 通过之前的学习已经掌握了用流程图描述算法的方法,能够运用恰当的描述方法和控制结构合理地表示简单算法,初步掌握了Python语言的变量赋值和表达式的正确书写,体验了顺序结构程序实现的方法。

2. 学生初步尝试了顺序结构解决问题的过程,学习了简单的程序语言,但基本还停留在算法思想的阶段,无法感受到计算机编程的魅力,所以学生对通过具体的程序语言来实现简单的算法有着浓厚的兴趣,期待着能用计算机解决更多问题。

(二)认知结构特征

1.高一的学生认知发展处在形式运算阶段,已经具备较高的逻辑推理能力,能够通过例子的讲解以及亲身体验活动很好地理解分支结构的概念和本质特征。

2. 高一学生已经具备了一定的逻辑思维、分析问题和表达思想等能力,初步形成了主动思考和探究的学习习惯。

(三)非智力因素

1. 高一学生对新知识的学习有着浓厚的学习兴趣。

2. 高一的学生学习信息技术的热情高涨,具有很强的求知欲望。

3. 高一的学生重技能、轻理论,对知识思考、归纳、提炼等存在畏难情绪。

三、教学目标

1.根据流程图,初步学习单分支和双分支结构的基本格式。(计算思维)

2.通过编写程序,体验程序设计的基本流程,领会选择结构的核心思想。(计算思维)

3.利用程序设计语言实现简单算法,解决实际问题,感受计算机编程的魅力。(信息意识、计算思维、信息社会责任)

四、教学重难点

重点:1、程序的选择结构设计的基本流程。

2、能够掌握 Python 程序设计语言中选择结构的单分支 if 语句、双分支 if

语句的格式及使用方法。

难点:1、Python 程序设计语言的选择结构的单分支 if 语句、双分支 if 语句、if 语句

嵌套的一般格式及使用方法。

能够运用选择结构解决生活中的问题。

五、教学方法

项目学习法、讲授法、问答法、小组合作探究法等。

六、教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

任务情境 图片导入: 了解什么是bmi指数,正常的bmi值范围等基础信息。 通过真实的任务情境,充分吸引学生注意力,也顺利引出本节课的编程任务。

分析任务 PPT展示需要分析的问题: 1.本任务的已知条件有哪些? 2.如何存储数据? 3.如何使用表达式来建立判断模型? 展示学生讨论结果。 小组讨论,分析问题,得出结果。 通过小组合作交流,对任务进行分析,为后面的设计算法与编程实现奠定基础。

设计算法 给出算法的框架: 输入数据 处理数据 输出数据 设计算法,并用流程图的形式描述该算法。 使用流程图帮助学生分析程序实现的算法,理解表达式的功能,以及选择语句的执行过程,从而更好地理解分支结构的核心思想。

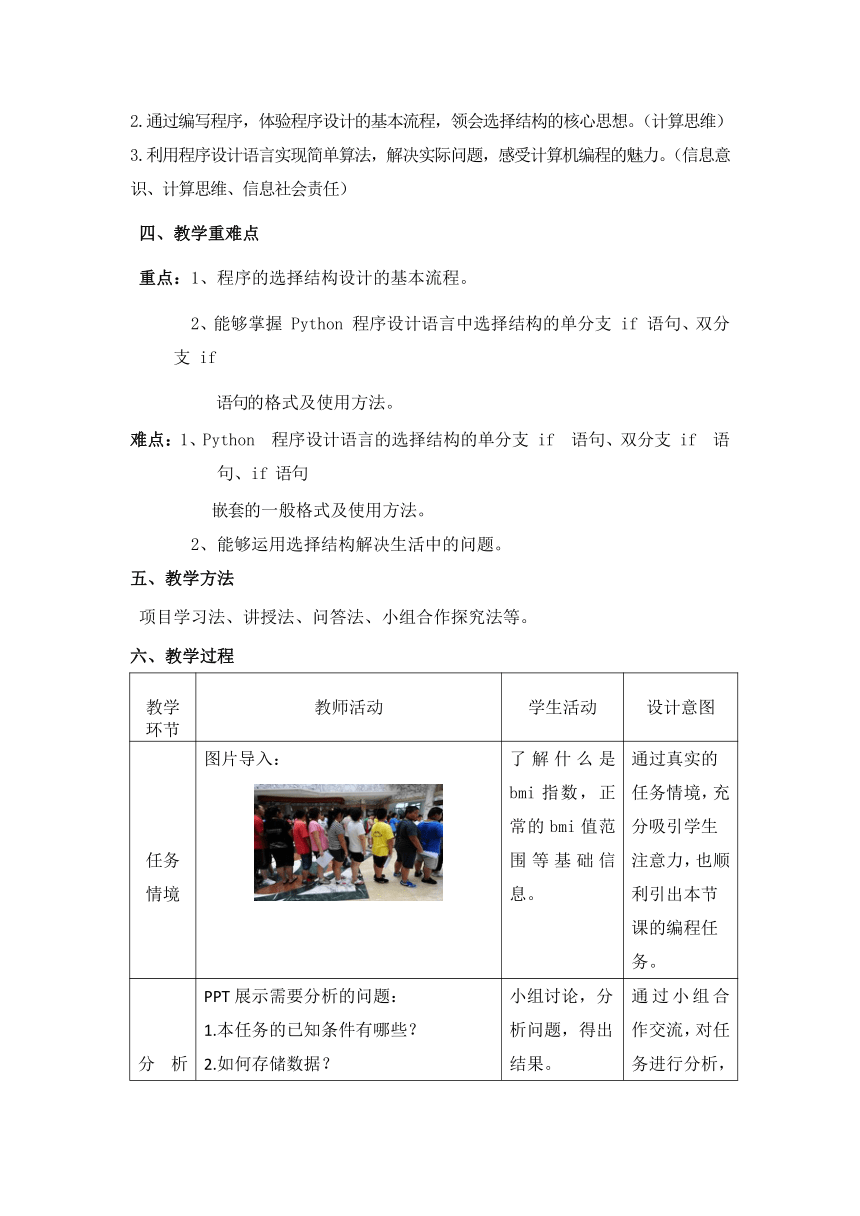

编程实现 编程实现 1.单分支if语句 活动1:请你编写程序,计算自己体型的bmi值,并判断是否正常。 强调注意事项: 活动1变式:请你改写程序,在输出“正常”的同时,换行输出“恭喜你,继续保持!”;在输出“不正常”的同时,换行输出“很遗憾,要加油哦!”。 双分支if语句 活动2:请你用“双分支if语句 ”改写“活动1变式”中的程序,实现相同的输出。 活动2变式:请帮助小明同学将程序补充完整。 强调注意事项: 3.拓展提升 拓展提升:请选择合适的嵌套方式改写程序,实现“bmi<18.5时输出偏瘦;bmi值在[18.5,24)区间内输出正常;bmi值在[24,28)区间内输出超重,bmi值>=28时输出肥胖。” 掌握单分支if语句的格式和执行过程。 编程调试。 掌握单分支if语句的注意事项。 编程调试。 掌握双分支if语句的格式和执行过程。 编程调试。 完成程序。 掌握双分支if语句的注意事项。 if语句嵌套。 结合具体问题学习新的程序结构,易于学生理解。及时应用于程序设计,方便发现学生存在的问题并及时纠正,培养学生的计算思维。 强调注意事项,减少学生编程实现中的出错率。 让学生深入了解相同缩进的意义。 通过对双分支结构的学习与运用,感受双分支结构的优势,培养学生的计算思维。 促进学生对于双分支结构执行过程的理解。 强调注意事项,减少学生编程实现中的出错率。 嵌套作为一个拓展提升,激发学生的求知欲与探索欲,同时为下节课if嵌套、多分支选择结构奠定基础。

课堂小结 巩固知识点。 巩固单分支if语句与双分支if语句的格式与执行过程。

课后迁移 分支(选择)结构还可以解决生活中的哪些问题,试选择其中一个进行编程调试。 课后完成迁移任务。 通过课后任务,实现所学知识的迁移、应用,提高学生问题解决能力。

七、教学反思

一、教材分析

教材中《运用选择结构描述问题求解过程》这一节以“设计最佳网购方案” 这一项目为主线,依托三个实际问题,以培养信息素养为目标,以知识技能为载体,以项目学习活动为途径,开展自主、协作、探究学习,让学生在学习、掌握 Python 程序设计语言的选择结构的几种不同的表达形式中了解如何设计算法解决生活中的实际问题,体会用程序语言解决问题的思想。

二、学情分析

(一)知识基础

1. 通过之前的学习已经掌握了用流程图描述算法的方法,能够运用恰当的描述方法和控制结构合理地表示简单算法,初步掌握了Python语言的变量赋值和表达式的正确书写,体验了顺序结构程序实现的方法。

2. 学生初步尝试了顺序结构解决问题的过程,学习了简单的程序语言,但基本还停留在算法思想的阶段,无法感受到计算机编程的魅力,所以学生对通过具体的程序语言来实现简单的算法有着浓厚的兴趣,期待着能用计算机解决更多问题。

(二)认知结构特征

1.高一的学生认知发展处在形式运算阶段,已经具备较高的逻辑推理能力,能够通过例子的讲解以及亲身体验活动很好地理解分支结构的概念和本质特征。

2. 高一学生已经具备了一定的逻辑思维、分析问题和表达思想等能力,初步形成了主动思考和探究的学习习惯。

(三)非智力因素

1. 高一学生对新知识的学习有着浓厚的学习兴趣。

2. 高一的学生学习信息技术的热情高涨,具有很强的求知欲望。

3. 高一的学生重技能、轻理论,对知识思考、归纳、提炼等存在畏难情绪。

三、教学目标

1.根据流程图,初步学习单分支和双分支结构的基本格式。(计算思维)

2.通过编写程序,体验程序设计的基本流程,领会选择结构的核心思想。(计算思维)

3.利用程序设计语言实现简单算法,解决实际问题,感受计算机编程的魅力。(信息意识、计算思维、信息社会责任)

四、教学重难点

重点:1、程序的选择结构设计的基本流程。

2、能够掌握 Python 程序设计语言中选择结构的单分支 if 语句、双分支 if

语句的格式及使用方法。

难点:1、Python 程序设计语言的选择结构的单分支 if 语句、双分支 if 语句、if 语句

嵌套的一般格式及使用方法。

能够运用选择结构解决生活中的问题。

五、教学方法

项目学习法、讲授法、问答法、小组合作探究法等。

六、教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

任务情境 图片导入: 了解什么是bmi指数,正常的bmi值范围等基础信息。 通过真实的任务情境,充分吸引学生注意力,也顺利引出本节课的编程任务。

分析任务 PPT展示需要分析的问题: 1.本任务的已知条件有哪些? 2.如何存储数据? 3.如何使用表达式来建立判断模型? 展示学生讨论结果。 小组讨论,分析问题,得出结果。 通过小组合作交流,对任务进行分析,为后面的设计算法与编程实现奠定基础。

设计算法 给出算法的框架: 输入数据 处理数据 输出数据 设计算法,并用流程图的形式描述该算法。 使用流程图帮助学生分析程序实现的算法,理解表达式的功能,以及选择语句的执行过程,从而更好地理解分支结构的核心思想。

编程实现 编程实现 1.单分支if语句 活动1:请你编写程序,计算自己体型的bmi值,并判断是否正常。 强调注意事项: 活动1变式:请你改写程序,在输出“正常”的同时,换行输出“恭喜你,继续保持!”;在输出“不正常”的同时,换行输出“很遗憾,要加油哦!”。 双分支if语句 活动2:请你用“双分支if语句 ”改写“活动1变式”中的程序,实现相同的输出。 活动2变式:请帮助小明同学将程序补充完整。 强调注意事项: 3.拓展提升 拓展提升:请选择合适的嵌套方式改写程序,实现“bmi<18.5时输出偏瘦;bmi值在[18.5,24)区间内输出正常;bmi值在[24,28)区间内输出超重,bmi值>=28时输出肥胖。” 掌握单分支if语句的格式和执行过程。 编程调试。 掌握单分支if语句的注意事项。 编程调试。 掌握双分支if语句的格式和执行过程。 编程调试。 完成程序。 掌握双分支if语句的注意事项。 if语句嵌套。 结合具体问题学习新的程序结构,易于学生理解。及时应用于程序设计,方便发现学生存在的问题并及时纠正,培养学生的计算思维。 强调注意事项,减少学生编程实现中的出错率。 让学生深入了解相同缩进的意义。 通过对双分支结构的学习与运用,感受双分支结构的优势,培养学生的计算思维。 促进学生对于双分支结构执行过程的理解。 强调注意事项,减少学生编程实现中的出错率。 嵌套作为一个拓展提升,激发学生的求知欲与探索欲,同时为下节课if嵌套、多分支选择结构奠定基础。

课堂小结 巩固知识点。 巩固单分支if语句与双分支if语句的格式与执行过程。

课后迁移 分支(选择)结构还可以解决生活中的哪些问题,试选择其中一个进行编程调试。 课后完成迁移任务。 通过课后任务,实现所学知识的迁移、应用,提高学生问题解决能力。

七、教学反思

同课章节目录

- 第一章 数据与信息

- 项目范例 体验庆祝国庆多媒体作品的数据与信息处理

- 1.1 数据及其特征

- 1.2 数据编码

- 1.3 信息及其特征

- 第二章 知识与数字化学习

- 项目范例 运用数字化工具探究数理知识

- 2.1 知识与智慧

- 2.2 数字化学习与创新

- 第三章 算法基础

- 项目范例 设计从A市到B市耗时最少的旅行路线方案

- 3.1 体验计算机解决问题的过程

- 3.2 算法及其描述

- 3.3 计算机程序与程序设计语言

- 第四章 程序设计基础

- 项目范例 设计购买纪念品的最佳方案

- 4.1 程序设计语言的基础知识

- 4.2 运用顺序结构描述问题求解过程

- 4.3 运用选择结构描述问题求解过程

- 4.4 运用循环结构描述问题求解过程

- 第五章 数据处理和可视化表达

- 项目范例 网络购物平台客户行为数据分析和可视化表达

- 5.1 认识大数据

- 5.2 数据的采集

- 5.3 数据的分析

- 5.4 数据的可视化表达

- 第六章 人工智能及其应用

- 项目范例 剖析空调企业智能客服机器人

- 6.1 认识人工智能

- 6.2 人工智能的应用