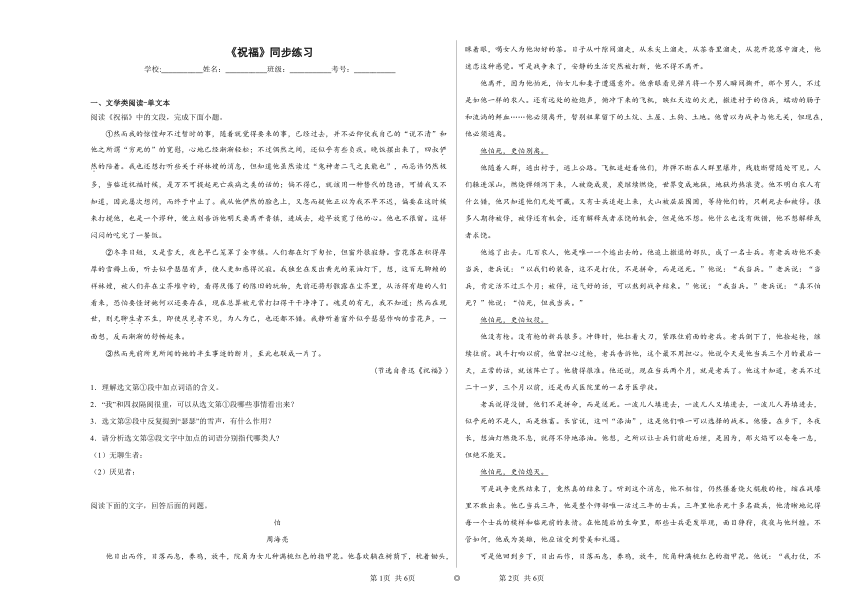

12.《祝福》同步练习(含解析)2022——2023学年高中语文部编版必修下

文档属性

| 名称 | 12.《祝福》同步练习(含解析)2022——2023学年高中语文部编版必修下 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-21 17:24:59 | ||

图片预览

文档简介

《祝福》同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、文学类阅读-单文本

阅读《祝福》中的文段,完成下面小题。

①然而我的惊惶却不过暂时的事,随着就觉得要来的事,已经过去,并不必仰仗我自己的“说不清”和他之所谓“穷死的”的宽慰,心地已经渐渐轻松;不过偶然之间,还似乎有些负疚。晚饭摆出来了,四叔俨然的陪着。我也还想打听些关于祥林嫂的消息,但知道他虽然读过“鬼神者二气之良能也”,而忌讳仍然极多,当临近祝福时候,是万不可提起死亡疾病之类的话的;倘不得已,就该用一种替代的隐语,可惜我又不知道,因此屡次想问,而终于中止了。我从他俨然的脸色上,又忽而疑他正以为我不早不迟,偏要在这时候来打搅他,也是一个谬种,便立刻告诉他明天要离开鲁镇,进城去,趁早放宽了他的心。他也不很留。这样闷闷的吃完了一餐饭。

②冬季日短,又是雪天,夜色早已笼罩了全市镇。人们都在灯下匆忙,但窗外很寂静。雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得沉寂。我独坐在发出黄光的菜油灯下,想,这百无聊赖的祥林嫂,被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物,先前还将形骸露在尘芥里,从活得有趣的人们看来,恐怕要怪讶她何以还要存在,现在总算被无常打扫得干干净净了。魂灵的有无,我不知道;然而在现世,则无聊生者不生,即使厌见者不见,为人为己,也还都不错。我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声,一面想,反而渐渐的舒畅起来。

③然而先前所见所闻的她的半生事迹的断片,至此也联成一片了。

(节选自鲁迅《祝福》)

1.理解选文第①段中加点词语的含义。

2.“我”和四叔隔阂很重,可以从选文第①段哪些事情看出来?

3.选文第②段中反复提到“瑟瑟”的雪声,有什么作用?

4.请分析选文第②段文字中加点的词语分别指代哪类人

(1)无聊生者:

(2)厌见者:

阅读下面的文字,回答后面的问题。

怕

周海亮

他日出而作,日落而息,养鸡,放牛,院角为女儿种满桃红色的指甲花。他喜欢躺在树荫下,枕着锄头,眯着眼,喝女人为他沏好的茶。日子从叶隙间溜走,从禾尖上溜走,从茶香里溜走,从花开花落中溜走,他迷恋这种感觉。可是战争来了,安静的生活突然被打断,他不得不离开。

他离开,因为他怕死,怕女儿和妻子遭遇意外。他亲眼看见弹片将一个男人瞬间撕开,那个男人,不过是如他一样的农人。还有远处的枪炮声,俯冲下来的飞机,映红天边的火光,撤进村子的伤兵,蠕动的肠子和流淌的鲜血……他必须离开,暂别祖辈留下的土炕、土屋、土狗、土地。他曾以为战争与他无关,但现在,他必须逃离。

他怕死,更怕别离。

他随着人群,逃出村子,逃上公路。飞机追赶着他们,炸弹不断在人群里爆炸,残肢断臂随处可见。人们躲进深山,燃烧弹倾泻下来,人被烧成炭,炭继续燃烧,世界变成地狱,地狱灼热滚烫。他不明白农人有什么错,他只知道他们无处可藏。又有士兵追赶上来,大山被层层围困,等待他们的,只剩死去和被俘。很多人期待被俘,被俘还有机会,还有解释或者求饶的机会,但是他不想。他什么也没有做错,他不想解释或者求饶。

他逃了出去。几百农人,他是唯一一个逃出去的。他追上撤退的部队,成了一名士兵。有老兵劝他不要当兵,老兵说:“以我们的装备,这不是打仗,不是拼命,而是送死。”他说:“我当兵。”老兵说:“当兵,肯定活不过三个月;被俘,运气好的话,可以熬到战争结束。”他说:“我当兵。”老兵说:“真不怕死?”他说:“怕死,但我当兵。”

他怕死,更怕奴役。

他没有枪。没有枪的新兵很多。冲锋时,他扛着大刀,紧跟住前面的老兵。老兵倒下了,他捡起枪,继续往前。战斗打响以前,他曾担心过枪,老兵告诉他,这个最不用担心。他说今天是他当兵三个月的最后一天,正常的话,就该阵亡了。他猜得很准。他还说,现在当兵两个月,就是老兵了。他这才知道,老兵不过二十一岁,三个月以前,还是西式医院里的一名牙医学徒。

老兵说得没错,他们不是拼命,而是送死。一波儿人填进去,一波儿人又填进去,一波儿人再填进去,似乎死的不是人,而是牲畜。长官说,这叫“添油”,这是他们唯一可以选择的战术。他懂。在乡下,冬夜长,想油灯燃烧不息,就得不停地添油。他想,之所以让士兵们前赴后继,是因为,那火焰可以奄奄一息,但绝不能灭。

他怕死,更怕熄灭。

可是战争竟然结束了,竟然真的结束了。听到这个消息,他不相信,仍然攥着烧火棍般的枪,缩在战壕里不敢出来。他已当兵三年,他是整个师部唯一活过三年的士兵。三年里他杀死十多名敌兵,他清晰地记得每一个士兵的模样和临死前的表情。在他随后的生命里,那些士兵毫发毕现,面目狰狩,夜夜与他纠缠。不管如何,他成为英雄,他应该受到赞美和礼遇。

可是他回到乡下,日出而作,日落而息,养鸡,放牛,院角种满桃红色的指甲花。他说:“我打仗,不就是为了回来吗?这么多人送死,不就是为了这样的生活吗?这样,挺好,挺知足。”

很多年过去,几乎没有人再记起他曾经是一名士兵。又很多年过去,几乎没有人再知道这里曾经被轰炸、被占领、被蹂躏,这里的人们曾经被驱赶、被奴役、被屠杀。每一天,他哆哆嗦嗦地走过村路,努力抬起挤满老年斑的脸。他仰望天空,他怕有一天,天空里再次出现密密匝匝的飞机,然后,炸弹呼啸而下。临终前几天,他想告诉每一个人,曾经的村子,炸弹,大火,老兵,战壕,履带,尘烟,炸成两段的尸体,黏稠的鲜血,鲜血,鲜血……可是他太老了,已经发不出声音。他知道他不会忘记,但他怕活着的人们会忘记。

现在,他不怕死,更怕遗忘。

(选自《小说界》,有删改)

5.下列对作品相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章开头部分,描绘了主人公树下休憩饮茶的生活场景,体现出“他”对平静美好生活的迷恋,为下文“怕别离”作铺垫。

B.通过老兵与“他”的对话以及对老兵阵亡的叙述,说明战争的危险残酷,反衬出“他”投身革命的果敢。

C.“战争竟然结束了,竟然真的结束了”,此句中的“竟然”“真的”说明战争进程出乎意料,“他”对此难以置信,同时也暗示了抗战的惨烈漫长。

D.文章弱化战争的具体时间、具体地点,甚至连“他”的名字都未提及,借此突出故事的普遍性及其主题的共识性。

6.小说第一段和倒数第三段有几乎相同的环境描写,这样写有什么作用?请结合文本简要分析。

7.文中画横线的四个句子意蕴丰富,设置巧妙。请结合全文,从意蕴和作用入手谈谈你的认识。

二、选择题

8.下面词语中加点字注音完全正确的一项是( )

A.钝响﹙dùn﹚ 幽微﹙wēi﹚ 镯子﹙zhuó﹚ 桌帏﹙wěi﹚

B.夹袄﹙jiā﹚ 负疚﹙jiù﹚ 烟霭﹙ǎi﹚ 彷徨﹙páng﹚

C.胆怯﹙què﹚ 监生﹙jiān﹚ 咀嚼﹙jiáo﹚ 讪笑﹙shàn﹚

D.门槛﹙kǎn﹚ 驯服﹙xùn﹚ 惴惴﹙zhuì﹚ 草窠﹙kē﹚

9.下列各组词语中,字形全都正确的一项是( )

A.窖窿 蹒跚 尘芥 绞丝银镯

B.桌帏 鬼秘 胆怯 事理通达

C.渣滓 安逸 呜咽 走头无路

D.鄙薄 烟霭 蹙缩 毕毕剥剥

10.下列各句中,表达得体的一句是( )

A.李老师,我们敬请您担任我们文学社的顾问,如果能得到您的应允,将是我们莫大的荣幸。

B.先生们,在座的不是董事长就是总经理,现在请大家出钱出物,为国家尽匹夫之责。

C.我和你之间的友谊没的说,我们小学毕业时的合影我一直当珍贵“文物”惠存着呢。

D.同学们,在高考之路上,请相信老师,配合老师,你若诚心跟随,我必鼎力相助!,

11.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )

①当老师讲到《诗经》中的少男少女的爱情时,少不更事的他对《诗经》中的鸟儿为什么交颈颇为不解,就傻傻地问老师。

②近日,上海出现雨雪天气,在一些区域和一些时段,雪花沸反盈天,扑面而来,让人感觉已进入了深冬。

③我住进了医院,百无聊赖地躺在病床上玩游戏,看着窗外昏黄色的天和铁灰色的楼,我的心情渐渐沉入谷底。

④从鲁迅的小说《祝福》中“我”与“四叔”的谈话不怎么投机来看,两个人的关系有些非亲非故。

⑤理解我们的宏伟目标就必须联系中华民族几千年的文明史、1840年以来的近现代史和90多年党的奋斗史,我们要敬畏和感恩历史,不可数典忘祖。

⑥阅读要像少侠行走江湖一样,将每本书的作者的一得之愚都通过揣摩,吸收,化为己有,博采众长,最终才能练成绝世武功。

A.①③⑥ B.①④⑤ C.②④⑥ D.②③⑤

12.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.根据教育部发布的数据,2017年全国普通高校毕业生人数将达795万以上,比2016年多出30万人,再创历史新高。

B.教育界人士认为,此次社会对鲁迅作品“被调整”的高度关注,除了教科书的特殊性外,还缘于国人对鲁迅本人及其作品的感情也是重要原因。

C.“祝福”本身就是旧社会封建迷信最富有特色的活动,所以在祝福时封建宗法思想和反动的理学观念也表现得最为强烈。

D.鲁迅不是一天就成为文化革命的主将与旗手的,而是经过了不停的能量积累,经过了痛苦的选择,吸收,才挣脱了旧的轨道,走上了文化革命的道路的。

13.“你放着吧,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。四婶这句大喊在文中的作用是:

A.表现了封建统治阶级对祥林嫂的歧视和摧残。

B.表现了地主阶级的迷信与自私。

C.使祥林嫂用替身赎罪的幻想破灭了,造成她在封建神权压力下精神崩溃。

D.表现了地主阶级的凶恶本质,说明祥林嫂死于封建政权的迫害。

14.下列句子表达效果最好的一组是( )

①她一手提着竹篮,内中一个空的破碗:一手拄着下端开了裂的比她更长的一支竹竿。

②她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的:一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂。

③原来她家里还有一个十多岁的能打柴的小叔子。

④原来她家里还有一个小叔子,十多岁,能打柴了。

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

15.下面这句话中画线的文字表现了这些老女人:

有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这段悲惨的故事。

A.发自善良本意的同情。

B.把咀嚼别人的痛苦当成开心的事。

C.同情是主要的,好奇心是次要的。

D.好奇心是主要的,同情是有限度的。

16.《祝福》运用倒叙的写法,这样写的好处是:

A.这是小说惯用的手法,在于使结构多样化。

B.有利于人物形象的刻画。

C.是展开情节必不可少的因素,可以造成悬念,吸引读者去探索。

D.设置强烈悬念,可以造成极浓重的悲剧色彩,产生震撼人心的力量,也深化了主题。

17.《祝福》开头一段文字中对鲁四老爷语言、外貌描写的作用是( )

A.表现鲁四老爷是一位令人敬畏的长辈。

B.说明“我”对四叔的矛盾心情。

C.表现鲁四老爷对晚辈的关心及对新党的仇视。

D.表现了鲁四老爷冷漠无情、顽固守旧的思想和性格。

三、语言表达

18.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15字。

鲁迅先生的小说①________________________。它在思想上从观念批判的高度,对社会时弊和国民的劣根性进行了无情的揭露和批判;它在艺术上②________________________,同时还吸取了外国短篇小说的创作手法,形成了自己独特的艺术风格。鲁迅对小说人物的塑造,最重要的是写出了人的灵魂。他说自己写《阿Q正传》就是要努力“写出一个现代的我们国人的灵魂来”。③__________________,就是把人的最本质、最有个性并且最富有社会意义的性格写出来。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.①这里指摆出庄重的样子(意近即可)。②表达了对鲁四老爷的嘲讽与批判。(意近即可) 2.①吃饭时冷冰冰的氛围,②“我”不敢问四叔祥林嫂的情况,③“我”要离开,四叔也不很留。(意近即可) 3.①以瑟瑟的雪声反衬(衬托)冬夜的沉寂。②渲染悲凉的气氛。③表现了“我”的无奈和无法言说的愤懑之情。④衬托出祥林嫂的悲惨命运,烘托主题。(意近即可) 4.①无聊生者:像祥林嫂这样贫穷无靠、难以活命的人。(意近即可)②厌见者:鲁四老爷之类的封建统治者、卫道士。(意近即可)

【解析】1.本题考查的是理解文中重要词语的含义的能力。作答时首先要注意需要理解的句子在文本中所在的位置,结合上下文扩展内容,有助于理解把握。解释具体语境中的词义,目的就在于强调现代文阅读教学应回到文本本身,应重视阅读基本技能的训练,考生在理解文本文意的基础上,应多体味文本语言,并在具体实在的文本中去与作者对话、交流。做好该题主要是根据具体语境,联系上下文内容推断出其含义。

本题中,结合语境分析其语境含义,“俨然”的本义是“庄重”,“四叔俨然的陪着”表面看写出了四叔摆出庄重的样子;结合文章的内容,“又忽而疑他正以为我不早不迟,偏要在这时候来打搅他,也是一个谬种”“他也不很留”,可见他对祥林嫂其实一点也不同情,同时又有许多禁忌。从情感的角度看,表达了对鲁四老爷的嘲讽与批判。

2.本题考查学生概括小说情节内容以及分析情节作用的能力。解答此类试题,首先要把握设题语段的内容,分析其在内容上的作用,然后再结合改语段在文中的位置分析其与上下文之间的关联。

本题中,要求概括分析文段一内容中可以看出“我和四叔隔阂很重”的具体事例,文段中说“屡次想问,而终于中止了”“又忽而疑……也是一个谬种”,可见“我”和四叔的关系不融洽,“我”不敢问他祥林嫂的情况;当“告诉他明天要离开鲁镇,进城去,趁早放宽了他的心。他也不很留”,四叔对“我”的离开并不在意,也没有挽留的意思;“这样闷闷的吃完了一餐饭”,“闷闷”两个字可以看出吃饭的时候气氛沉闷。想问的不敢问,“我”要走,四叔也没有挽留,整个吃饭的氛围沉闷冷冰冰的,都可以看出“我”和四叔之间隔阂很重。

3.本题考查学生鉴赏小说景物描写作用的能力。解答这类题目,首先要回顾小说中环境描写的作用有哪些,然后结合环境的特点以及环境描写所在的位置来分析作用。景物描写的作用一般如下:①点明故事发生的时间、节令和地点,为人物活动提供背景;②映衬人物心情,烘托人物性格、心理;③推动或预示故事情节发展;④暗示或象征社会环境、人物命运,衬托主题。答题时要结合文章具体内容来分要点回答。一般的答题模式为:……具体描写了……景色,交代了……(时间、地点、环境);……营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……的抒情基调;……揭示人物心境,……体现人物性格,……烘托人物思想感情;为下文……情节展开作了铺垫,推动……情节发展。

本题中,要求分析多次写“瑟瑟”的雪声的作用,答题时注意从环境描写本身渲染气氛,以及和人物主题的关系角度分析。文中用下雪“瑟瑟”有声,以有声衬托夜晚的沉寂;根据文中的句子“使人更加感得沉寂”可知渲染悲凉的气氛;从人物的角度看,再结合“想,这百无聊赖的祥林嫂,被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物,先前还将形骸露在尘芥里,从活得有趣的人们看来,恐怕要怪讶她何以还要存在,现在总算被无常打扫得干干净净了”可见是为了突出“我”的无奈和无法言说的愤懑以及祥林嫂的悲惨命运,进而表现主题。

4.本题考查欣赏作品形象的能力,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。此题主要考查学生对文本内容分析与概括能力。分析和概括文章的内容要点,要先通读全文,了解和把握全文的内容和主旨,在此基础上,联系上下文,结合文本内容对文章某一内容要点进行分析和概括。

本题中,“则无聊生者不生,即使厌见者不见”的意思是:无所依靠而活不下去的人,不如干脆死去,使讨厌见他的人不再见到他。祥林嫂初到鲁镇拼命的干活,想用身体的劳作或者糟践来忘却精神的恐慌和空白。工钱一文没花,脸上反而有了红色。但是,因为她是寡妇,而且一嫁再嫁。即使是被逼,但是从封建礼教那一方面来说,她是不干净的,或者是罪恶的。别人当然“怪讶她何以还要存在”;她还承受着死后被锯断身子的迷信里的噩梦。她和“我”谈论魂灵的时候,就已经预感到死亡,而且很快。当然她也不想挽救,或者勉强存于世上。她和“我”见面时,不是向我讨钱,而是为死做好了准备。只是这死对于别人来说,也许是最坏的归宿里的最好的归宿;而对于她,却是最好的归宿里的最坏的归宿。死后不但见不得让她歉疚得痛不欲生的儿子,而且还要被阎罗大王肢解,分给两个“死鬼”。对于一个极度迷信,而希望地狱的人,是怎样的血淋淋、阴森森啊。“百无聊赖”,就是她此时最真实的状态。她的精神无所寄托,感到活着没啥意思,就是“无聊生”。 因此“无聊生者”指的就是像祥林嫂这样贫穷无靠、难以活命的人。“被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物”中,将祥林嫂“弃在尘芥堆中”中的“人们”就是厌见者。祥林嫂开始还希望捐个门槛,过一个正常人的日子,或者“干净”的日子。但柳妈的暗示,四婶的坚拒,四叔的厌恶,都让她知道自己永远无法洗刷掉“肮脏”,获得清白。而“我”的模棱两可的试探,左右逢源的搪塞,更让她坚信灵魂的存在。她思想中最后一点希望也没有了,生命的最后一道防线也被击穿,她只能死去。因此,“厌见者”指的是鲁四老爷之类的封建统治者、卫道士。

5.B 6.①营造一种幸福安宁的生活气息,与文中描写的战争的残酷场面形成鲜明的对比。②这是主人公追求的生活的具体体现,是主人公的精神支撑,有利于展现主人公的心境,丰富人物形象。③宁静的田园生活是战争的背景和结局,是和平的象征,在首尾均出现,深化了小说的主题:战争是无奈的插曲,和平是人心所向,是永恒的主题。 7.意蕴:第一个句子“怕别离”意在强调他对家乡、对亲人的挚爱甚于自己的生命:第二个句子“怕奴役”意在强调他面对侵略,奋起反抗,追求自由,不甘心被奴役的精神品质;第三个句子“怕熄灭”,表现他坚守信仰勇于牺牲,以死抗争的民族大义;第四个句子“怕遗忘”表现他渴望后人铭记历史、不忘国耻的强烈愿望。

作用:①四个句子以“怕”为线索,贯穿全文,令文章结构紧凑,文脉贯通。②四个句子,“……,更怕……”,间隔反复,使文章富有节奏感和韵律美。③四个句子,层层递进,分层点明原因,升华主旨。

【解析】5.本题考查对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏能力。解答本题,应从语句理解、手法分析、人物环境情节分析、主题理解等角度分析判断。根据对文本内容的感知与理解,仔细辨识选项与原文的细微差别,做出判断。

B项,“反衬出‘他’投身革命的果敢”说法错误。这里没有使用“反衬”手法。

故选B。

6.本题考查分析环境描写作用的能力。环境作为三要素之一,对情节的开展、人物的塑造、主旨的表达具有多方面的作用,具体来说包括:①交代故事发生的时间(变化)、地点等环境要素;②渲染气氛;③暗示社会背景;④推动情节发展、伏笔照应、照应标题;⑤烘托人物形象性格或揭示人物心理情感及其变化;⑥暗示或揭示主旨。

首先要找到第一段和倒数第三段中有关环境描写的句子,理解其意思,然后再从内容、主题等角度分析其作用。结合“他日出而作,日落而息……从花开花落中溜走,他迷恋这种感觉”分析,营造一种幸福安宁的生活气息。结合“可是战争来了,安静的生活突然被打断,他不得不离开”分析,与下文描写的战争的残酷场面形成鲜明的对比。结合倒数第三节内容分析,宁静的田园生活是战争的背景和结局。小说第一段和倒数第三段有几乎相同的环境描写,首尾呼应,深化了小说的主题。

7.本题考查探究重要语句意蕴的能力。探究句子的意蕴,必须牢牢抓住两点:一是把握所给句子的不同特征,阐释其具体含意(表层含意),就是要抓住句子的描写对象、句中的关键词进行突破;二是抓住所给句子与外部的联系,探究出深层意蕴。

结合“他必须离开,暂别祖辈留下的土炕、土屋、土狗、土地。他曾以为战争与他无关,但现在,他必须逃离”分析,第一个句子“怕别离”意在强调他对家乡、对亲人的挚爱甚于自己的生命;结合“老兵说,真不怕死?他说,怕死,但我当兵”“他没有枪。没有枪的新兵很多。冲锋时,他扛着大刀,紧跟住前面的老兵。老兵倒下了,他捡起枪,继续往前”分析,第二个句子,意在强调他面对侵略,奋起反抗;第三个句子“怕熄灭”,表现他坚持信仰,以死抗争;由结尾的“他不怕死”反观文中的“他怕死,更怕别离、奴役、熄灭”,让读者更加明了“他”舍生取义的家国情怀。情节上,与前文反复出现的“他怕死’形成对比和深化。主旨上,突出“小我(个体)”“大我(历史)”的取舍选择,深刻表达战争的隐痛及对战争的反思。第四个句子要抓住“怕遗忘”来分析。四个句子,层层递进,升华主旨。

【点睛】分析环境描写的作用,可以这样组织语言:具体描写了……的景色,营造(创设)了一种……的气氛;渲染(定下)了……的感情基调;烘托了人物……的思想感情;为下文……的情节的展开作铺垫,推动了情节的发展;深化了……的主题。

8.D

【详解】本题考查学生对汉字字音的识记能力。字音题考核的内容有多音字、形似字、音近字、形声字、统读字、生僻字、方言误读七类。复习时分类整理记忆,以记忆为主,训练、记忆相结合。

A项,桌帏wéi;

B项,夹袄jiá;

C项,胆怯qiè, 监生jiàn,咀嚼jué;

故选D。

9.D

【详解】本题考查识记并正确书写规范汉字的能力。字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

A项,“窖窿”改为“窟窿”;

B项,“鬼秘”改为“诡秘”;

C项,“走头无路”改为“走投无路”;

故选D。

【点睛】形近字的区分:在平时学习中要观察偏旁,有些可以通过词语的意思来记忆。平时学习中,要注意区分形近字的偏旁、意义和读音本题考查汉字的正确书写能力。汉字中有很多形近字、同音字,这是都是使用中经常混淆的字,要正确书写这些汉字,就要做到平时多留心,书写时仔细体会它们的差别。

10.A

【详解】本题考查语言表达准确、鲜明、得体的能力。

B项,“匹夫”,泛指平常人,也指无学识,无智谋的人,此处使用不当。

C项,“惠存”,敬辞,请保存(多用于送人相片,书籍等纪念品时所题的上款),只用于别人对自己。

D项,“鼎力”,敬辞,大力(用于请托或表示感谢时)。“鼎力相助”,特指别人对自己的大力帮助,是赞美他人之辞,不能用于自己。

故选A。

11.C

【详解】本题考查正确使用成语的能力。此类题要在理解句意的基础上,结合具体语境及词语的意思从三个方面综台考虑分析,即成语的基本义、感彩和语境。需要注意色彩不明、断词取义、对象误用、谦敬错位、功能混乱、不合语境、望文生义等错误使用类型。

①少不更事:指人年纪轻,经历的事不多,缺少经验。使用正确。

②沸反盈天:形容喧哗吵闹,乱成一团。不符合语境,可改为“纷纷扬扬”。

③百无聊赖:精神无所依托,感到非常无聊。使用正确。

④非亲非故:既不是亲属或亲戚,也不是老朋友,指彼此没有什么关系。“四叔”是“我”的本家,不符合语境。

⑤数典忘祖:泛指忘掉自己本来的情况或事物的本源。使用正确。

⑥—得之愚:谦辞,称自己对于某一问题的见解。不符合语境。

故选C。

12.D

【详解】本题考查辨析病句的能力。解答此类试题应先浏览选项,排除有明显错误标志的句子,然后按照主谓宾的成分压缩句子,先观察主干部分,是否存在搭配不当、残缺等问题,再分析修饰成分。

A项, 不合逻辑,“将达795万以上”去掉“以上”;

B项,句式杂糅,应删去“也是重要原因”;

C项,语序不当,可改为“旧社会最富有特色的封建迷信活动”。故选D。

【点睛】辨析并修改病句类试题,考生要注意在平时的学习中多积累病句的典型例句,然后结合病句病因的辨析不同类型病句的特点。常见的病句类型例如,成分残缺或赘余:是常见的病句类型,主要有主语残缺,谓语残缺,中心语残缺,介词残缺,较典型的是介宾短语淹没主语造成主语残缺,修饰语过长淹没中心词造成中心语残缺,结构较复杂造成介词残缺,成分赘余典型的是前后的语意重复,答题是注意划分句子成分,找到残缺的对象。表意不明:是常见的病句类型,主要有指代不明,划分不明,省略不明和词义内涵不明。句子中出现指代性词语,看指代是否明确;查看句子中的修饰成分,看是否能同时修饰后面的两个词语。结构混乱:是常见的病句类型,有句式杂糅、暗换主语和中途易辙等几种,句式杂糅表现为把表示同一个意思的两种说法糅合到一起,中途易辙主要表现在前面的句子没有表述完整,后面又出现的新的陈述对象。搭配不当:是病句常见的类型,主要有主谓、动宾、主宾搭配不当,修饰语和中心语搭配不当,关联词语搭配不当,一面对两面等,较为典型的是一个词语和后面或前面的两个词语配合,和其中的一个搭配不当、主宾搭配不当、一面对两面。

13.C

【详解】试题分析:“你放着吧,祥林嫂!”四婶的话,是对祥林嫂捐门槛行为的否定。祥林嫂因为替身赎罪而建立起来的对生活的美好愿望,在四婶的一声断喝声中破碎了,她头脑中根深蒂固的神权思想毁灭了祥林嫂,使他迅速精神崩溃,死亡。

考点:体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。能力层级为鉴赏评价D。

14.B

【详解】本题考查对句子表达效果的理解分析能力。理解句子含义一般按照由浅到深的原则,分析深层含义时注意修辞、关键词、标点等。

①③两句是常式句,不如其他两句,在表达方面有力度。②前一分句把定语“一个破碗”和“空的”独立出来,起到了强调作用,突出了祥林嫂穷困潦倒的境遇,尤其是“空的”,更表明了已是在挨饥受饿中度日。把定语“下端开了裂”独立出来,意在强调祥林嫂过着乞讨的生活为时已久。④句中把“十多岁,能打柴了”这个定语单独拿出来起强调突出的作用,“十多岁”表现年龄小,“能打柴了”突出从小便承担了家庭重担,这里意在强调家里有人和祥林嫂分担家务劳动。很明显效果要好于③。

故选B。

15.B

【详解】试题分析:本题考查对人物形象的分析。“便特意寻来,要听她这段悲惨的故事”这些老女人并不是真心来关心祥林嫂的,文中写到“女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,……叹息一番,满足的去了,一面还纷纷的评论着。”可见主要是把咀嚼别人的痛苦当成开心的事。

16.D

【详解】试题分析:倒叙是常见的记叙顺序之一。运用倒叙,可以避免文章的平铺直叙,得到出人意料的效果。倒叙时,可根据表达的需要选择不同的方法。D项最全面。A“惯用的手法”,错,应该根据表达的需要选择不同的叙事方法;B倒叙主要是情节上的设置;C“是展开情节必不可少的因素”,中“必不可少”说法绝对。

17.D

【详解】本题考查理解句子含义、分析人物形象的能力。解答此题,一是重视小说中人物的身份、地位、经历教养和气质等,因为它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格;二是结合小说对人物语言、外貌行动和心理的直接描写,以及对环境、与他人的关系等的间接描写来把握人物的思想感情和性格特征。

文章开头写鲁四老爷“他比先前并没有什么大改变,单是老了些,但也还末留胡子”“一见面是寒暄,寒暄之后说我“胖了”,说我 “胖了”之后即大骂其新党”,为说明小说人物之间的关系拉开序幕;同时凸显了鲁四老爷冷漠无聊、顽固守旧的思想和性格。

A项,“令人敬畏”错误;

B项,“说明‘我’对四叔的矛盾心情”错误,表现的对象不是“我”,而是鲁四老爷。

C项,“对晚辈的关心”错误。

故选D。

18. 具有高度的思想性和艺术性 继承了中国古典小说的传统 所谓写出人物的灵魂

【详解】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

这段话前两个句号是一层意思,主要阐述鲁迅先生的小说的思想性和艺术性,采用了总分式结构,即第一句总说,后面两个分句分说,据此可以写出①处的内容,即“具有高度的思想性和艺术性”。

②处,由“同时还吸取了外国短篇小说的创作手法”可知,应填“继承了中国古典小说的传统”之类的内容。

这段话后三个句子是一层意思,主要讲鲁迅小说人物的塑造最重要的是写出了人的灵魂。语段最后一句话讲的是什么是写出人物的灵魂,据此可得出③处所填的内容,即“所谓写出人物的灵魂”。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、文学类阅读-单文本

阅读《祝福》中的文段,完成下面小题。

①然而我的惊惶却不过暂时的事,随着就觉得要来的事,已经过去,并不必仰仗我自己的“说不清”和他之所谓“穷死的”的宽慰,心地已经渐渐轻松;不过偶然之间,还似乎有些负疚。晚饭摆出来了,四叔俨然的陪着。我也还想打听些关于祥林嫂的消息,但知道他虽然读过“鬼神者二气之良能也”,而忌讳仍然极多,当临近祝福时候,是万不可提起死亡疾病之类的话的;倘不得已,就该用一种替代的隐语,可惜我又不知道,因此屡次想问,而终于中止了。我从他俨然的脸色上,又忽而疑他正以为我不早不迟,偏要在这时候来打搅他,也是一个谬种,便立刻告诉他明天要离开鲁镇,进城去,趁早放宽了他的心。他也不很留。这样闷闷的吃完了一餐饭。

②冬季日短,又是雪天,夜色早已笼罩了全市镇。人们都在灯下匆忙,但窗外很寂静。雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得沉寂。我独坐在发出黄光的菜油灯下,想,这百无聊赖的祥林嫂,被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物,先前还将形骸露在尘芥里,从活得有趣的人们看来,恐怕要怪讶她何以还要存在,现在总算被无常打扫得干干净净了。魂灵的有无,我不知道;然而在现世,则无聊生者不生,即使厌见者不见,为人为己,也还都不错。我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声,一面想,反而渐渐的舒畅起来。

③然而先前所见所闻的她的半生事迹的断片,至此也联成一片了。

(节选自鲁迅《祝福》)

1.理解选文第①段中加点词语的含义。

2.“我”和四叔隔阂很重,可以从选文第①段哪些事情看出来?

3.选文第②段中反复提到“瑟瑟”的雪声,有什么作用?

4.请分析选文第②段文字中加点的词语分别指代哪类人

(1)无聊生者:

(2)厌见者:

阅读下面的文字,回答后面的问题。

怕

周海亮

他日出而作,日落而息,养鸡,放牛,院角为女儿种满桃红色的指甲花。他喜欢躺在树荫下,枕着锄头,眯着眼,喝女人为他沏好的茶。日子从叶隙间溜走,从禾尖上溜走,从茶香里溜走,从花开花落中溜走,他迷恋这种感觉。可是战争来了,安静的生活突然被打断,他不得不离开。

他离开,因为他怕死,怕女儿和妻子遭遇意外。他亲眼看见弹片将一个男人瞬间撕开,那个男人,不过是如他一样的农人。还有远处的枪炮声,俯冲下来的飞机,映红天边的火光,撤进村子的伤兵,蠕动的肠子和流淌的鲜血……他必须离开,暂别祖辈留下的土炕、土屋、土狗、土地。他曾以为战争与他无关,但现在,他必须逃离。

他怕死,更怕别离。

他随着人群,逃出村子,逃上公路。飞机追赶着他们,炸弹不断在人群里爆炸,残肢断臂随处可见。人们躲进深山,燃烧弹倾泻下来,人被烧成炭,炭继续燃烧,世界变成地狱,地狱灼热滚烫。他不明白农人有什么错,他只知道他们无处可藏。又有士兵追赶上来,大山被层层围困,等待他们的,只剩死去和被俘。很多人期待被俘,被俘还有机会,还有解释或者求饶的机会,但是他不想。他什么也没有做错,他不想解释或者求饶。

他逃了出去。几百农人,他是唯一一个逃出去的。他追上撤退的部队,成了一名士兵。有老兵劝他不要当兵,老兵说:“以我们的装备,这不是打仗,不是拼命,而是送死。”他说:“我当兵。”老兵说:“当兵,肯定活不过三个月;被俘,运气好的话,可以熬到战争结束。”他说:“我当兵。”老兵说:“真不怕死?”他说:“怕死,但我当兵。”

他怕死,更怕奴役。

他没有枪。没有枪的新兵很多。冲锋时,他扛着大刀,紧跟住前面的老兵。老兵倒下了,他捡起枪,继续往前。战斗打响以前,他曾担心过枪,老兵告诉他,这个最不用担心。他说今天是他当兵三个月的最后一天,正常的话,就该阵亡了。他猜得很准。他还说,现在当兵两个月,就是老兵了。他这才知道,老兵不过二十一岁,三个月以前,还是西式医院里的一名牙医学徒。

老兵说得没错,他们不是拼命,而是送死。一波儿人填进去,一波儿人又填进去,一波儿人再填进去,似乎死的不是人,而是牲畜。长官说,这叫“添油”,这是他们唯一可以选择的战术。他懂。在乡下,冬夜长,想油灯燃烧不息,就得不停地添油。他想,之所以让士兵们前赴后继,是因为,那火焰可以奄奄一息,但绝不能灭。

他怕死,更怕熄灭。

可是战争竟然结束了,竟然真的结束了。听到这个消息,他不相信,仍然攥着烧火棍般的枪,缩在战壕里不敢出来。他已当兵三年,他是整个师部唯一活过三年的士兵。三年里他杀死十多名敌兵,他清晰地记得每一个士兵的模样和临死前的表情。在他随后的生命里,那些士兵毫发毕现,面目狰狩,夜夜与他纠缠。不管如何,他成为英雄,他应该受到赞美和礼遇。

可是他回到乡下,日出而作,日落而息,养鸡,放牛,院角种满桃红色的指甲花。他说:“我打仗,不就是为了回来吗?这么多人送死,不就是为了这样的生活吗?这样,挺好,挺知足。”

很多年过去,几乎没有人再记起他曾经是一名士兵。又很多年过去,几乎没有人再知道这里曾经被轰炸、被占领、被蹂躏,这里的人们曾经被驱赶、被奴役、被屠杀。每一天,他哆哆嗦嗦地走过村路,努力抬起挤满老年斑的脸。他仰望天空,他怕有一天,天空里再次出现密密匝匝的飞机,然后,炸弹呼啸而下。临终前几天,他想告诉每一个人,曾经的村子,炸弹,大火,老兵,战壕,履带,尘烟,炸成两段的尸体,黏稠的鲜血,鲜血,鲜血……可是他太老了,已经发不出声音。他知道他不会忘记,但他怕活着的人们会忘记。

现在,他不怕死,更怕遗忘。

(选自《小说界》,有删改)

5.下列对作品相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章开头部分,描绘了主人公树下休憩饮茶的生活场景,体现出“他”对平静美好生活的迷恋,为下文“怕别离”作铺垫。

B.通过老兵与“他”的对话以及对老兵阵亡的叙述,说明战争的危险残酷,反衬出“他”投身革命的果敢。

C.“战争竟然结束了,竟然真的结束了”,此句中的“竟然”“真的”说明战争进程出乎意料,“他”对此难以置信,同时也暗示了抗战的惨烈漫长。

D.文章弱化战争的具体时间、具体地点,甚至连“他”的名字都未提及,借此突出故事的普遍性及其主题的共识性。

6.小说第一段和倒数第三段有几乎相同的环境描写,这样写有什么作用?请结合文本简要分析。

7.文中画横线的四个句子意蕴丰富,设置巧妙。请结合全文,从意蕴和作用入手谈谈你的认识。

二、选择题

8.下面词语中加点字注音完全正确的一项是( )

A.钝响﹙dùn﹚ 幽微﹙wēi﹚ 镯子﹙zhuó﹚ 桌帏﹙wěi﹚

B.夹袄﹙jiā﹚ 负疚﹙jiù﹚ 烟霭﹙ǎi﹚ 彷徨﹙páng﹚

C.胆怯﹙què﹚ 监生﹙jiān﹚ 咀嚼﹙jiáo﹚ 讪笑﹙shàn﹚

D.门槛﹙kǎn﹚ 驯服﹙xùn﹚ 惴惴﹙zhuì﹚ 草窠﹙kē﹚

9.下列各组词语中,字形全都正确的一项是( )

A.窖窿 蹒跚 尘芥 绞丝银镯

B.桌帏 鬼秘 胆怯 事理通达

C.渣滓 安逸 呜咽 走头无路

D.鄙薄 烟霭 蹙缩 毕毕剥剥

10.下列各句中,表达得体的一句是( )

A.李老师,我们敬请您担任我们文学社的顾问,如果能得到您的应允,将是我们莫大的荣幸。

B.先生们,在座的不是董事长就是总经理,现在请大家出钱出物,为国家尽匹夫之责。

C.我和你之间的友谊没的说,我们小学毕业时的合影我一直当珍贵“文物”惠存着呢。

D.同学们,在高考之路上,请相信老师,配合老师,你若诚心跟随,我必鼎力相助!,

11.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )

①当老师讲到《诗经》中的少男少女的爱情时,少不更事的他对《诗经》中的鸟儿为什么交颈颇为不解,就傻傻地问老师。

②近日,上海出现雨雪天气,在一些区域和一些时段,雪花沸反盈天,扑面而来,让人感觉已进入了深冬。

③我住进了医院,百无聊赖地躺在病床上玩游戏,看着窗外昏黄色的天和铁灰色的楼,我的心情渐渐沉入谷底。

④从鲁迅的小说《祝福》中“我”与“四叔”的谈话不怎么投机来看,两个人的关系有些非亲非故。

⑤理解我们的宏伟目标就必须联系中华民族几千年的文明史、1840年以来的近现代史和90多年党的奋斗史,我们要敬畏和感恩历史,不可数典忘祖。

⑥阅读要像少侠行走江湖一样,将每本书的作者的一得之愚都通过揣摩,吸收,化为己有,博采众长,最终才能练成绝世武功。

A.①③⑥ B.①④⑤ C.②④⑥ D.②③⑤

12.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.根据教育部发布的数据,2017年全国普通高校毕业生人数将达795万以上,比2016年多出30万人,再创历史新高。

B.教育界人士认为,此次社会对鲁迅作品“被调整”的高度关注,除了教科书的特殊性外,还缘于国人对鲁迅本人及其作品的感情也是重要原因。

C.“祝福”本身就是旧社会封建迷信最富有特色的活动,所以在祝福时封建宗法思想和反动的理学观念也表现得最为强烈。

D.鲁迅不是一天就成为文化革命的主将与旗手的,而是经过了不停的能量积累,经过了痛苦的选择,吸收,才挣脱了旧的轨道,走上了文化革命的道路的。

13.“你放着吧,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。四婶这句大喊在文中的作用是:

A.表现了封建统治阶级对祥林嫂的歧视和摧残。

B.表现了地主阶级的迷信与自私。

C.使祥林嫂用替身赎罪的幻想破灭了,造成她在封建神权压力下精神崩溃。

D.表现了地主阶级的凶恶本质,说明祥林嫂死于封建政权的迫害。

14.下列句子表达效果最好的一组是( )

①她一手提着竹篮,内中一个空的破碗:一手拄着下端开了裂的比她更长的一支竹竿。

②她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的:一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂。

③原来她家里还有一个十多岁的能打柴的小叔子。

④原来她家里还有一个小叔子,十多岁,能打柴了。

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

15.下面这句话中画线的文字表现了这些老女人:

有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这段悲惨的故事。

A.发自善良本意的同情。

B.把咀嚼别人的痛苦当成开心的事。

C.同情是主要的,好奇心是次要的。

D.好奇心是主要的,同情是有限度的。

16.《祝福》运用倒叙的写法,这样写的好处是:

A.这是小说惯用的手法,在于使结构多样化。

B.有利于人物形象的刻画。

C.是展开情节必不可少的因素,可以造成悬念,吸引读者去探索。

D.设置强烈悬念,可以造成极浓重的悲剧色彩,产生震撼人心的力量,也深化了主题。

17.《祝福》开头一段文字中对鲁四老爷语言、外貌描写的作用是( )

A.表现鲁四老爷是一位令人敬畏的长辈。

B.说明“我”对四叔的矛盾心情。

C.表现鲁四老爷对晚辈的关心及对新党的仇视。

D.表现了鲁四老爷冷漠无情、顽固守旧的思想和性格。

三、语言表达

18.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15字。

鲁迅先生的小说①________________________。它在思想上从观念批判的高度,对社会时弊和国民的劣根性进行了无情的揭露和批判;它在艺术上②________________________,同时还吸取了外国短篇小说的创作手法,形成了自己独特的艺术风格。鲁迅对小说人物的塑造,最重要的是写出了人的灵魂。他说自己写《阿Q正传》就是要努力“写出一个现代的我们国人的灵魂来”。③__________________,就是把人的最本质、最有个性并且最富有社会意义的性格写出来。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.①这里指摆出庄重的样子(意近即可)。②表达了对鲁四老爷的嘲讽与批判。(意近即可) 2.①吃饭时冷冰冰的氛围,②“我”不敢问四叔祥林嫂的情况,③“我”要离开,四叔也不很留。(意近即可) 3.①以瑟瑟的雪声反衬(衬托)冬夜的沉寂。②渲染悲凉的气氛。③表现了“我”的无奈和无法言说的愤懑之情。④衬托出祥林嫂的悲惨命运,烘托主题。(意近即可) 4.①无聊生者:像祥林嫂这样贫穷无靠、难以活命的人。(意近即可)②厌见者:鲁四老爷之类的封建统治者、卫道士。(意近即可)

【解析】1.本题考查的是理解文中重要词语的含义的能力。作答时首先要注意需要理解的句子在文本中所在的位置,结合上下文扩展内容,有助于理解把握。解释具体语境中的词义,目的就在于强调现代文阅读教学应回到文本本身,应重视阅读基本技能的训练,考生在理解文本文意的基础上,应多体味文本语言,并在具体实在的文本中去与作者对话、交流。做好该题主要是根据具体语境,联系上下文内容推断出其含义。

本题中,结合语境分析其语境含义,“俨然”的本义是“庄重”,“四叔俨然的陪着”表面看写出了四叔摆出庄重的样子;结合文章的内容,“又忽而疑他正以为我不早不迟,偏要在这时候来打搅他,也是一个谬种”“他也不很留”,可见他对祥林嫂其实一点也不同情,同时又有许多禁忌。从情感的角度看,表达了对鲁四老爷的嘲讽与批判。

2.本题考查学生概括小说情节内容以及分析情节作用的能力。解答此类试题,首先要把握设题语段的内容,分析其在内容上的作用,然后再结合改语段在文中的位置分析其与上下文之间的关联。

本题中,要求概括分析文段一内容中可以看出“我和四叔隔阂很重”的具体事例,文段中说“屡次想问,而终于中止了”“又忽而疑……也是一个谬种”,可见“我”和四叔的关系不融洽,“我”不敢问他祥林嫂的情况;当“告诉他明天要离开鲁镇,进城去,趁早放宽了他的心。他也不很留”,四叔对“我”的离开并不在意,也没有挽留的意思;“这样闷闷的吃完了一餐饭”,“闷闷”两个字可以看出吃饭的时候气氛沉闷。想问的不敢问,“我”要走,四叔也没有挽留,整个吃饭的氛围沉闷冷冰冰的,都可以看出“我”和四叔之间隔阂很重。

3.本题考查学生鉴赏小说景物描写作用的能力。解答这类题目,首先要回顾小说中环境描写的作用有哪些,然后结合环境的特点以及环境描写所在的位置来分析作用。景物描写的作用一般如下:①点明故事发生的时间、节令和地点,为人物活动提供背景;②映衬人物心情,烘托人物性格、心理;③推动或预示故事情节发展;④暗示或象征社会环境、人物命运,衬托主题。答题时要结合文章具体内容来分要点回答。一般的答题模式为:……具体描写了……景色,交代了……(时间、地点、环境);……营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……的抒情基调;……揭示人物心境,……体现人物性格,……烘托人物思想感情;为下文……情节展开作了铺垫,推动……情节发展。

本题中,要求分析多次写“瑟瑟”的雪声的作用,答题时注意从环境描写本身渲染气氛,以及和人物主题的关系角度分析。文中用下雪“瑟瑟”有声,以有声衬托夜晚的沉寂;根据文中的句子“使人更加感得沉寂”可知渲染悲凉的气氛;从人物的角度看,再结合“想,这百无聊赖的祥林嫂,被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物,先前还将形骸露在尘芥里,从活得有趣的人们看来,恐怕要怪讶她何以还要存在,现在总算被无常打扫得干干净净了”可见是为了突出“我”的无奈和无法言说的愤懑以及祥林嫂的悲惨命运,进而表现主题。

4.本题考查欣赏作品形象的能力,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。此题主要考查学生对文本内容分析与概括能力。分析和概括文章的内容要点,要先通读全文,了解和把握全文的内容和主旨,在此基础上,联系上下文,结合文本内容对文章某一内容要点进行分析和概括。

本题中,“则无聊生者不生,即使厌见者不见”的意思是:无所依靠而活不下去的人,不如干脆死去,使讨厌见他的人不再见到他。祥林嫂初到鲁镇拼命的干活,想用身体的劳作或者糟践来忘却精神的恐慌和空白。工钱一文没花,脸上反而有了红色。但是,因为她是寡妇,而且一嫁再嫁。即使是被逼,但是从封建礼教那一方面来说,她是不干净的,或者是罪恶的。别人当然“怪讶她何以还要存在”;她还承受着死后被锯断身子的迷信里的噩梦。她和“我”谈论魂灵的时候,就已经预感到死亡,而且很快。当然她也不想挽救,或者勉强存于世上。她和“我”见面时,不是向我讨钱,而是为死做好了准备。只是这死对于别人来说,也许是最坏的归宿里的最好的归宿;而对于她,却是最好的归宿里的最坏的归宿。死后不但见不得让她歉疚得痛不欲生的儿子,而且还要被阎罗大王肢解,分给两个“死鬼”。对于一个极度迷信,而希望地狱的人,是怎样的血淋淋、阴森森啊。“百无聊赖”,就是她此时最真实的状态。她的精神无所寄托,感到活着没啥意思,就是“无聊生”。 因此“无聊生者”指的就是像祥林嫂这样贫穷无靠、难以活命的人。“被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物”中,将祥林嫂“弃在尘芥堆中”中的“人们”就是厌见者。祥林嫂开始还希望捐个门槛,过一个正常人的日子,或者“干净”的日子。但柳妈的暗示,四婶的坚拒,四叔的厌恶,都让她知道自己永远无法洗刷掉“肮脏”,获得清白。而“我”的模棱两可的试探,左右逢源的搪塞,更让她坚信灵魂的存在。她思想中最后一点希望也没有了,生命的最后一道防线也被击穿,她只能死去。因此,“厌见者”指的是鲁四老爷之类的封建统治者、卫道士。

5.B 6.①营造一种幸福安宁的生活气息,与文中描写的战争的残酷场面形成鲜明的对比。②这是主人公追求的生活的具体体现,是主人公的精神支撑,有利于展现主人公的心境,丰富人物形象。③宁静的田园生活是战争的背景和结局,是和平的象征,在首尾均出现,深化了小说的主题:战争是无奈的插曲,和平是人心所向,是永恒的主题。 7.意蕴:第一个句子“怕别离”意在强调他对家乡、对亲人的挚爱甚于自己的生命:第二个句子“怕奴役”意在强调他面对侵略,奋起反抗,追求自由,不甘心被奴役的精神品质;第三个句子“怕熄灭”,表现他坚守信仰勇于牺牲,以死抗争的民族大义;第四个句子“怕遗忘”表现他渴望后人铭记历史、不忘国耻的强烈愿望。

作用:①四个句子以“怕”为线索,贯穿全文,令文章结构紧凑,文脉贯通。②四个句子,“……,更怕……”,间隔反复,使文章富有节奏感和韵律美。③四个句子,层层递进,分层点明原因,升华主旨。

【解析】5.本题考查对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏能力。解答本题,应从语句理解、手法分析、人物环境情节分析、主题理解等角度分析判断。根据对文本内容的感知与理解,仔细辨识选项与原文的细微差别,做出判断。

B项,“反衬出‘他’投身革命的果敢”说法错误。这里没有使用“反衬”手法。

故选B。

6.本题考查分析环境描写作用的能力。环境作为三要素之一,对情节的开展、人物的塑造、主旨的表达具有多方面的作用,具体来说包括:①交代故事发生的时间(变化)、地点等环境要素;②渲染气氛;③暗示社会背景;④推动情节发展、伏笔照应、照应标题;⑤烘托人物形象性格或揭示人物心理情感及其变化;⑥暗示或揭示主旨。

首先要找到第一段和倒数第三段中有关环境描写的句子,理解其意思,然后再从内容、主题等角度分析其作用。结合“他日出而作,日落而息……从花开花落中溜走,他迷恋这种感觉”分析,营造一种幸福安宁的生活气息。结合“可是战争来了,安静的生活突然被打断,他不得不离开”分析,与下文描写的战争的残酷场面形成鲜明的对比。结合倒数第三节内容分析,宁静的田园生活是战争的背景和结局。小说第一段和倒数第三段有几乎相同的环境描写,首尾呼应,深化了小说的主题。

7.本题考查探究重要语句意蕴的能力。探究句子的意蕴,必须牢牢抓住两点:一是把握所给句子的不同特征,阐释其具体含意(表层含意),就是要抓住句子的描写对象、句中的关键词进行突破;二是抓住所给句子与外部的联系,探究出深层意蕴。

结合“他必须离开,暂别祖辈留下的土炕、土屋、土狗、土地。他曾以为战争与他无关,但现在,他必须逃离”分析,第一个句子“怕别离”意在强调他对家乡、对亲人的挚爱甚于自己的生命;结合“老兵说,真不怕死?他说,怕死,但我当兵”“他没有枪。没有枪的新兵很多。冲锋时,他扛着大刀,紧跟住前面的老兵。老兵倒下了,他捡起枪,继续往前”分析,第二个句子,意在强调他面对侵略,奋起反抗;第三个句子“怕熄灭”,表现他坚持信仰,以死抗争;由结尾的“他不怕死”反观文中的“他怕死,更怕别离、奴役、熄灭”,让读者更加明了“他”舍生取义的家国情怀。情节上,与前文反复出现的“他怕死’形成对比和深化。主旨上,突出“小我(个体)”“大我(历史)”的取舍选择,深刻表达战争的隐痛及对战争的反思。第四个句子要抓住“怕遗忘”来分析。四个句子,层层递进,升华主旨。

【点睛】分析环境描写的作用,可以这样组织语言:具体描写了……的景色,营造(创设)了一种……的气氛;渲染(定下)了……的感情基调;烘托了人物……的思想感情;为下文……的情节的展开作铺垫,推动了情节的发展;深化了……的主题。

8.D

【详解】本题考查学生对汉字字音的识记能力。字音题考核的内容有多音字、形似字、音近字、形声字、统读字、生僻字、方言误读七类。复习时分类整理记忆,以记忆为主,训练、记忆相结合。

A项,桌帏wéi;

B项,夹袄jiá;

C项,胆怯qiè, 监生jiàn,咀嚼jué;

故选D。

9.D

【详解】本题考查识记并正确书写规范汉字的能力。字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

A项,“窖窿”改为“窟窿”;

B项,“鬼秘”改为“诡秘”;

C项,“走头无路”改为“走投无路”;

故选D。

【点睛】形近字的区分:在平时学习中要观察偏旁,有些可以通过词语的意思来记忆。平时学习中,要注意区分形近字的偏旁、意义和读音本题考查汉字的正确书写能力。汉字中有很多形近字、同音字,这是都是使用中经常混淆的字,要正确书写这些汉字,就要做到平时多留心,书写时仔细体会它们的差别。

10.A

【详解】本题考查语言表达准确、鲜明、得体的能力。

B项,“匹夫”,泛指平常人,也指无学识,无智谋的人,此处使用不当。

C项,“惠存”,敬辞,请保存(多用于送人相片,书籍等纪念品时所题的上款),只用于别人对自己。

D项,“鼎力”,敬辞,大力(用于请托或表示感谢时)。“鼎力相助”,特指别人对自己的大力帮助,是赞美他人之辞,不能用于自己。

故选A。

11.C

【详解】本题考查正确使用成语的能力。此类题要在理解句意的基础上,结合具体语境及词语的意思从三个方面综台考虑分析,即成语的基本义、感彩和语境。需要注意色彩不明、断词取义、对象误用、谦敬错位、功能混乱、不合语境、望文生义等错误使用类型。

①少不更事:指人年纪轻,经历的事不多,缺少经验。使用正确。

②沸反盈天:形容喧哗吵闹,乱成一团。不符合语境,可改为“纷纷扬扬”。

③百无聊赖:精神无所依托,感到非常无聊。使用正确。

④非亲非故:既不是亲属或亲戚,也不是老朋友,指彼此没有什么关系。“四叔”是“我”的本家,不符合语境。

⑤数典忘祖:泛指忘掉自己本来的情况或事物的本源。使用正确。

⑥—得之愚:谦辞,称自己对于某一问题的见解。不符合语境。

故选C。

12.D

【详解】本题考查辨析病句的能力。解答此类试题应先浏览选项,排除有明显错误标志的句子,然后按照主谓宾的成分压缩句子,先观察主干部分,是否存在搭配不当、残缺等问题,再分析修饰成分。

A项, 不合逻辑,“将达795万以上”去掉“以上”;

B项,句式杂糅,应删去“也是重要原因”;

C项,语序不当,可改为“旧社会最富有特色的封建迷信活动”。故选D。

【点睛】辨析并修改病句类试题,考生要注意在平时的学习中多积累病句的典型例句,然后结合病句病因的辨析不同类型病句的特点。常见的病句类型例如,成分残缺或赘余:是常见的病句类型,主要有主语残缺,谓语残缺,中心语残缺,介词残缺,较典型的是介宾短语淹没主语造成主语残缺,修饰语过长淹没中心词造成中心语残缺,结构较复杂造成介词残缺,成分赘余典型的是前后的语意重复,答题是注意划分句子成分,找到残缺的对象。表意不明:是常见的病句类型,主要有指代不明,划分不明,省略不明和词义内涵不明。句子中出现指代性词语,看指代是否明确;查看句子中的修饰成分,看是否能同时修饰后面的两个词语。结构混乱:是常见的病句类型,有句式杂糅、暗换主语和中途易辙等几种,句式杂糅表现为把表示同一个意思的两种说法糅合到一起,中途易辙主要表现在前面的句子没有表述完整,后面又出现的新的陈述对象。搭配不当:是病句常见的类型,主要有主谓、动宾、主宾搭配不当,修饰语和中心语搭配不当,关联词语搭配不当,一面对两面等,较为典型的是一个词语和后面或前面的两个词语配合,和其中的一个搭配不当、主宾搭配不当、一面对两面。

13.C

【详解】试题分析:“你放着吧,祥林嫂!”四婶的话,是对祥林嫂捐门槛行为的否定。祥林嫂因为替身赎罪而建立起来的对生活的美好愿望,在四婶的一声断喝声中破碎了,她头脑中根深蒂固的神权思想毁灭了祥林嫂,使他迅速精神崩溃,死亡。

考点:体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。能力层级为鉴赏评价D。

14.B

【详解】本题考查对句子表达效果的理解分析能力。理解句子含义一般按照由浅到深的原则,分析深层含义时注意修辞、关键词、标点等。

①③两句是常式句,不如其他两句,在表达方面有力度。②前一分句把定语“一个破碗”和“空的”独立出来,起到了强调作用,突出了祥林嫂穷困潦倒的境遇,尤其是“空的”,更表明了已是在挨饥受饿中度日。把定语“下端开了裂”独立出来,意在强调祥林嫂过着乞讨的生活为时已久。④句中把“十多岁,能打柴了”这个定语单独拿出来起强调突出的作用,“十多岁”表现年龄小,“能打柴了”突出从小便承担了家庭重担,这里意在强调家里有人和祥林嫂分担家务劳动。很明显效果要好于③。

故选B。

15.B

【详解】试题分析:本题考查对人物形象的分析。“便特意寻来,要听她这段悲惨的故事”这些老女人并不是真心来关心祥林嫂的,文中写到“女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,……叹息一番,满足的去了,一面还纷纷的评论着。”可见主要是把咀嚼别人的痛苦当成开心的事。

16.D

【详解】试题分析:倒叙是常见的记叙顺序之一。运用倒叙,可以避免文章的平铺直叙,得到出人意料的效果。倒叙时,可根据表达的需要选择不同的方法。D项最全面。A“惯用的手法”,错,应该根据表达的需要选择不同的叙事方法;B倒叙主要是情节上的设置;C“是展开情节必不可少的因素”,中“必不可少”说法绝对。

17.D

【详解】本题考查理解句子含义、分析人物形象的能力。解答此题,一是重视小说中人物的身份、地位、经历教养和气质等,因为它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格;二是结合小说对人物语言、外貌行动和心理的直接描写,以及对环境、与他人的关系等的间接描写来把握人物的思想感情和性格特征。

文章开头写鲁四老爷“他比先前并没有什么大改变,单是老了些,但也还末留胡子”“一见面是寒暄,寒暄之后说我“胖了”,说我 “胖了”之后即大骂其新党”,为说明小说人物之间的关系拉开序幕;同时凸显了鲁四老爷冷漠无聊、顽固守旧的思想和性格。

A项,“令人敬畏”错误;

B项,“说明‘我’对四叔的矛盾心情”错误,表现的对象不是“我”,而是鲁四老爷。

C项,“对晚辈的关心”错误。

故选D。

18. 具有高度的思想性和艺术性 继承了中国古典小说的传统 所谓写出人物的灵魂

【详解】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

这段话前两个句号是一层意思,主要阐述鲁迅先生的小说的思想性和艺术性,采用了总分式结构,即第一句总说,后面两个分句分说,据此可以写出①处的内容,即“具有高度的思想性和艺术性”。

②处,由“同时还吸取了外国短篇小说的创作手法”可知,应填“继承了中国古典小说的传统”之类的内容。

这段话后三个句子是一层意思,主要讲鲁迅小说人物的塑造最重要的是写出了人的灵魂。语段最后一句话讲的是什么是写出人物的灵魂,据此可得出③处所填的内容,即“所谓写出人物的灵魂”。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])