2022——2023学年初中语文部编版八年级下第一单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022——2023学年初中语文部编版八年级下第一单元练习(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 35.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级语文下

第一单元练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下列词语中加点字的读音,有错误的一组是( )

A.忌惮(dàn) 行辈(háng) 凫水(fú) 戛然而止(jiá)

B.脑畔(bàn) 眼眶(kuàng) 喘气(chuǎn) 米酒油馍(mó)

C.亢奋(kàng) 晦暗(huì) 羁绊(jī) 奇伟磅礴(bó)

D.斡旋(wò) 静穆(mù) 争讼(sòng) 夜深星阑(lán)

2.下列四组词语中,没有错别字的一组是( )

A.踊跃 姣洁 撺掇 马前卒

B.恬静 严峻 缈远 风萧萧

C.拘束 震撼 辐射 暖融融

D.退色 燎原 思慕 熙熙然

3.下列加点成语运用有误的一项是( )

A.佛经中最有禅意的句子,有很多能让人大彻大悟。

B.令中外游客叹为观止的桂林梅瓶,色泽光润,造型优美,构思精巧。

C.39岁,坐牢30年,这只世界唯一上过大学、通人情世故的猩猩,结局却这般悲惨。

D.国际马拉松大赛期间,衡水市实行了交通管制,交通拥堵的状况戛然而止。

4.下列句子没有语病的一项是( )

A.教育行政部门提出,要制定进城务工人员随迁子女义务教育后在当地参加升学考试的措施。

B.我们只要相信自己的能力,才能在各种考验面前充满信心。

C.在观众一阵又一阵的喝彩声中,给运动员增添了无穷的力量。

D.各级人民政府采取有效措施,关系到未成年人保护工作能否顺利开展。

5.在横线处填入下列句子,顺序最恰当的一项是( )

胡同,是北京特有的一种古老的城市小巷,________,________。________。________,________。

①明清以后又不断发展,最多时有6000多条

②这些地区都是您感受胡同文化的好去处

③据统计,北京现有胡同1000多条,纵横交错,织成了荟萃万千的老北京景观

④现今胡同景观保存相对完好的区域有东城区、西城区和前门地区

⑤最早起源于元代

A.④②⑤①③ B.④②③⑤① C.⑤④①②③ D.⑤①③④②

6.下列有关名著知识及文学文化常识的说法,无误的一项是( )

A.春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、国庆节、重阳节皆为我国传统节日。

B.《社戏》选自《朝花夕拾》,作者鲁迅,文章讲述了作者少年时期到赵庄看社戏的一段难忘经历。

C.《傅雷家书》中傅雷素来主张教育的原则,即父母应该给孩子的人生信条是:先为艺术家,次为人,再为钢琴家,终为音乐家。

D.《霸王别姬》是京剧中的名段,“虞姬”这一角色在京剧中属于青衣。

二、句子默写

7.根据提示填空。

(1)______________,长河落日圆。王维《使至塞上》

(2)山随平野尽,___________。(李白《渡荆门送别》)

(3)______________,铜雀春深锁二乔。杜牧《赤壁》

(4)乱花渐欲迷人眼,______________。白居易在《钱塘湖春行》

(5)《野望》一诗中引用典故,表现诗人身处乱世,前途无望,孤独抑郁心情的句子:______________,______________。

(6)《黄鹤楼》一诗中抒发了游子悲苦的思乡之情的诗句:_____________?____________。

三、综合性学习

8.班级开展主题为“徜徉于中华传统节日”的综合性学习活动,请你参与。

(1)很多古诗句包含着丰富的节日文化内涵,请写出下列诗句涉及的节日名称。

①千门万户疃瞳日,总把新桃换旧符。 节日:____________

②遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 节日:____________

(2)品读下面的文字,写出其中隐含的人物事件和节日习俗。

它从汨罗江的波浪里悄然走来,几千年前的那朵浪花犹如一滴水彩,把中华大地染成粽叶式的青绿,从此让每一个角落都弥漫着亘古不变的艾香。

人物事件:______________节日:____________习俗: ___________

(3)在全球一体化的今天,麦当劳、肯德基、韩日食品已逐步被中国老百姓接受,圣诞节、母亲节这一类外来节日也纷纷走进中国,你如何看待这一现象?请简要论述。(不少于50字)

四、语言表达

9.选择两个我国传统节日,仿照画线句续写句子,使前后结构一致,语意连贯。

遥远的先民遗风,时下的世态人情,尽在民风民俗中。或在元宵,家家户户同赏一盏花灯;或在清明,九州大地共寄绵绵情思;________,________;________,________。

五、课外阅读

阅读下面的文字,回答后面小题。

魏王欲攻邯郸,季梁闻之,中道而反,衣焦不申①,头尘不浴,往见王曰:“今者臣来,见人于大行②,方③北面④而持⑤其驾⑥,告臣曰:‘我欲之楚。’臣曰:‘君之楚,将奚为⑦北面?’曰:‘吾马良。’臣曰:‘马虽良,此非楚之路也。’曰:‘吾用⑧多。’臣曰:‘用虽多,此非楚之路也。’曰:‘吾御⑨者善。’此数者愈善,而离楚愈远耳。今王动⑩欲成霸王,举欲信于天下。恃王国之大,兵之精锐,而攻邯郸,以广扬尊名。王之动愈数,而离王愈远耳。犹至楚而北行也。”

(选自《战国策·魏策》)

【注】①衣焦不申:衣着憔悴,形容衣着不整。②大行:大路,③方:正。④北面:向北。⑤持:驾驭,赶,⑥驾:马车,⑦奚为:为什么。⑧用:路费。⑨御:驾驭车马,⑩动:和下文的“举”都是行动的意思。

10.解释下列句子中加点的词语。

(1)中道而反__________

(2)我欲之楚__________

(3)举欲信于天下__________

(4)恃王国之大__________

11.用“/”给下面的句子断句。(标两处)

王之动愈数而离王愈远耳犹至楚而北行也。

12.把下列句子翻译成现代汉语。

马虽良,此非楚之路也。

13.为劝魏王不攻打邯郸,季梁讲了一个故事,这个故事可用下面哪个成语概括?( )

A.围魏救赵 B.纸上谈兵 C.南辕北辙 D.老马识途

14.这篇文章告诉了我们一个怎样的道理?

六、现代文阅读

阅读下文,完成下列小题。

三角梅

刘成章

①那年春天,我们陆续给小院栽了一些花木,其中包括一棵三角梅。我们知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬,特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方,希图无论是谁来到我家门前,一眼就能看见。

②不料遇到了令人非常沮丧的事情。栽的时候,都一样认真,一样施足了底肥浇足了水,栽好之后,管理也没有偏三向四,天天都给它们浇水,可是别的花木都长得欢欢势势,到抽条时抽条,到开花时开花,一年下来,都长得很像个样子了,唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了。

③第二年,那棵三角梅仍然毫无变化。

④第三年,满院子的花木都长得青春勃发,高大喜人,那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子。我和老伴对它几乎不抱什么希望了,感伤地想,它总有一天会死去的。

⑤去年是栽下它的第四个年头了。春天,当别的花木都在泛绿、发芽时,那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有,于是我和老伴多次站在它的面前叹喟,皱眉,甚至责骂。我们说,干脆把它拔了吧,省得它还占着一块地方,还要天天浪费几勺水。我的女儿和女婿,也是这样的观点。至此,全家的意见都一致了,欲除之而后快。

⑥然而,就在我们说这话后的不长时间,却出现了意想不到的变化。我们惊喜地看见,三角梅的可怜兮兮的枝叶间,第一次抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,而且在那新条上旁逸斜出,又生出了好几条侧枝。我们高兴极了。但为什么会突然发生这么大的变化呢?也许是我们关于要挖掉它的议论被它听懂了吧!如果是,对它来说,那可是个性命攸关的大事啊,于是它就做出拼命的一搏,终于把生命的力量给搏出来了。它好像每天太阳一出来,就死盯着周围的花木,与它们比赛着成长。它身上透露出来的生机和生气,非常生动地展示在蓝天之下,是那么醒目耐看。它像憋屈了好几年的毛毛虫,终于要开始向着花蝴蝶的方向嬗变了。

⑦又过了一个多月,我出门要干什么去,忽见山墙边露出个妙龄女子的脸,静静地望着我,她的身子还隐在墙后,恍恍惚惚似真似假,是邻家的客人吗?我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花。我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴。老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

⑧又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音。太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去。

⑨生命,真是有些说不清道不明的奥秘和潜能的。

(选文有删改)

15.本文的第②~⑤段写了什么?在文中起什么作用?

16.结合文章内容,说说为什么“老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”?

17.请从描写的角度和修辞手法两方面赏析下面的句子。

太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去。

18.结合全文,说一说你对文尾句中“奥秘和潜能”的理解。

阅读下面的文章,回答问题。

市声拾趣

张恨水

①我也走过不少的南北码头,所听到的小贩吆唤声,没有任何一地能赛过北平的。

②北平小贩的吆唤声,复杂而谐和,无论其是昼是夜,是寒是暑,都能给予听者一种深刻的印象,虽然这里面有部分是极简单的,如“羊头肉”“肥卤鸡”之类。可是他们能在声调上,助字句之不足。至于字句多的,那一份优美,就举不胜举,有的简直是一首歌谣,例如夏天卖冰酪的,他在胡同的绿槐荫下,歇着红木漆的担子,手扶了扁担,吆唤着道:“冰琪林,雪花酪,桂花糖,搁的多,又甜又凉又解渴。”这就让人听着感到趣味了。又像秋冬卖大花生的,他喊着:“落花生,香来个脆啦,芝麻酱的味儿啦。”这就含有一种幽默感了。

③也许是我们有点主观,我们在北平住久了的人,总觉得北平小贩的吆唤声,很能和环境适合,情调非常之美。如现在是冬天,我们就说冬季了,当早上的时候,黄黄的太阳,穿过院树落叶的枯条,晒在人家的粉墙上,胡同的犄角儿上,兀自堆着大大小小的残雪。这里很少行人,有两三个小学生背着书包上学,于是有辆平头车子,推着一个木火桶,上面烤了大大小小二三十个白薯,歇在胡同中间。小贩穿了件老羊毛背心儿,腰上来了条板带,两手插在背心里,喷着两条如云的白气,站在车把里叫道:“A噢……热啦……烤白薯啦……又甜又粉,栗子味。”当你早上在大门外一站,感到又冷又饿的时候,你就会因这种引诱,要买他几大枚白薯吃。

④在北平住家稍久的人,都有这么一种感觉,卖硬面饽饽的人极为可怜,因为他总是在深夜里出来的。当那万籁俱寂、漫天风雪的时候,屋子外的寒气,像尖刀那般割人。这位小贩,却在胡同遥远的深处,发出那漫长的声音:“硬面……饽饽哟……”我们在暖温的屋子里,听了这声音,觉得既凄凉,又惨厉,像深夜钟声那样动人,你不能不对穷苦者给予一个充分的同情。

⑤其实,市声的大部分,都是给人一种喜悦的,不然,它也就不能吸引人了。例如:炎夏日子,卖甜瓜的,他这样一串的吆唤着:“B哦!吃啦,甜来一个脆,又香又凉冰琪林的味儿。吃啦,嫩藕似的青脆甜瓜啦!”在碧槐高处一蝉吟的当儿,这吆唤是够刺激人的。因此,市声刺激,北平人是有着趣味的存在,小孩子就喜欢学,甚至借此凑出许多趣话。例如卖馄饨的,他吆喝着第一句是“馄饨开锅”。声音洪亮,极像大花脸喝倒板,于是他们就用纯土音编了一篇戏词来唱;“馄饨开锅……自己称面自己和,自己剁馅自己包,虾米香菜又白饶。吆唤了半天,一个子儿没卖着,没留神丢了我两把勺。”因此,也可以想到北平人对于小贩吆唤声的趣味之浓了。

19.下列对文章相关内容的感知和理解,错误的一项是( )

A.本文的市声就是指街头小贩的吆唤声。

B.大部分市声都给人一种喜悦的感觉,否则它就不吸引人了。

C.作者描述了小孩子喜欢学小贩的吆唤声,是为了批评孩子们不懂生活情趣。

D.作者能融入北平的普通市民生活,并从中感受到不同的趣味。

20.第③段中“当早上的时候,黄黄的太阳,穿过院树落叶的枯条,晒在人家的粉墙上,胡同的犄角儿上,兀自堆着大大小小的残雪”这句场景描写有何作用?请联系上下文,简要分析。

21.好的语言能在实际运用中引发心理共鸣,起到很好的沟通作用。吆唤声,作为一个口头广告语,也有这样的效果。结合语境,分析下面语句在实际运用中的表现力。(任选一句)

A.噢……热啦……烤白薯啦……又甜又粉,栗子味。

B.哦!吃啦,甜来一个脆,又香又凉冰琪林的味儿。吃啦,嫩藕似的青脆甜瓜啦!

22.作者笔下的大部分市声,都给人一种喜悦的感觉,为什么又在第④段描述了“既凄凉,又惨厉”的卖硬面饽饽的吆唤声?请联系全文谈谈你的理解。

七、作文

23.阅读下面文字,按题意要求完成一篇作文。

从小到大,许多传统习俗伴随我们成长。如端午节佩戴香包、中秋吃月饼、春节不能扫地倒垃圾,如祭祀时求平安符、焚香烧纸,如不能分“梨”送“钟”、搬家要挑吉日等等。你也许感受到它所传递的情感,也许发现它值得保存的内涵,也许察觉到它不合时宜的地方……

请就个人生活见闻,以“传统习俗”为话题,写下你的故事经验或想法。

要求:(1)自拟题目,不少于600字;(2)文中不要出现你所在学校的校全以及教职工、同学和本人的真实姓名。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

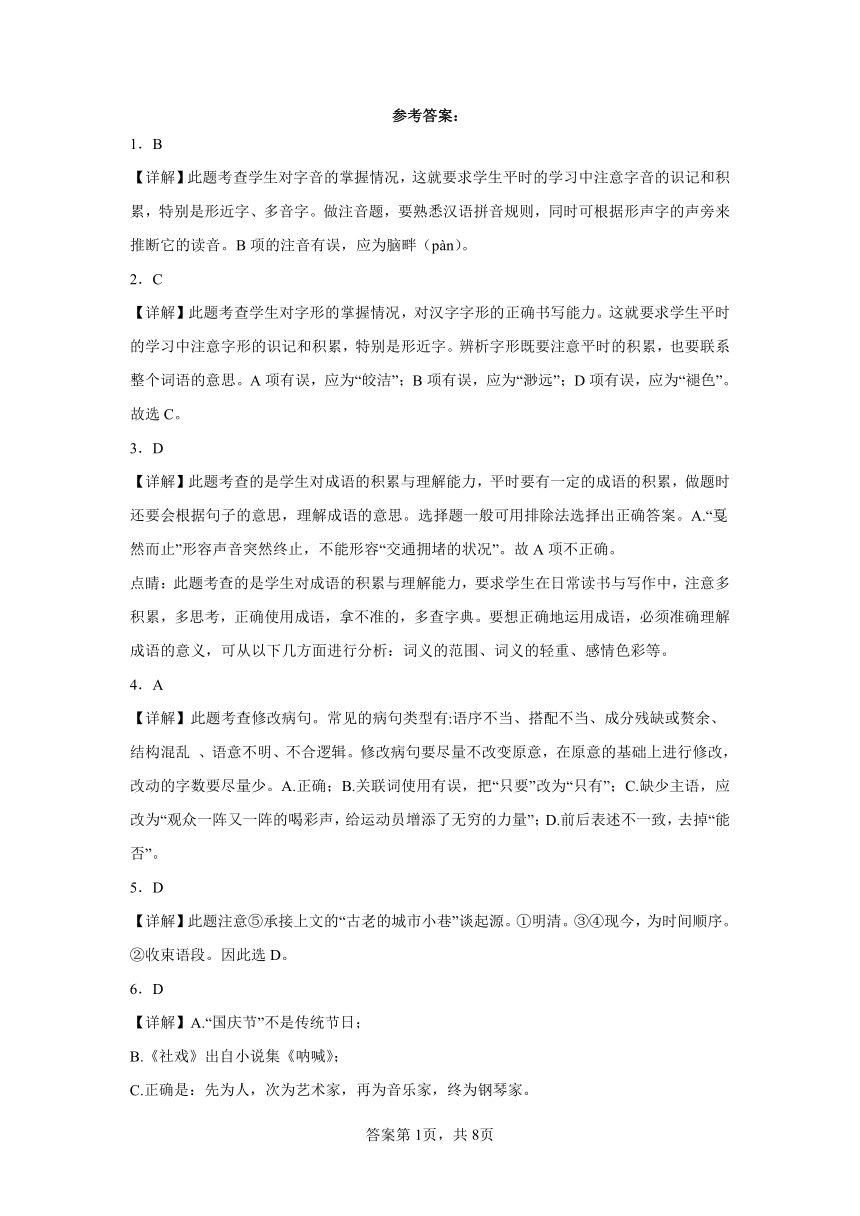

1.B

【详解】此题考查学生对字音的掌握情况,这就要求学生平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是形近字、多音字。做注音题,要熟悉汉语拼音规则,同时可根据形声字的声旁来推断它的读音。B项的注音有误,应为脑畔(pàn)。

2.C

【详解】此题考查学生对字形的掌握情况,对汉字字形的正确书写能力。这就要求学生平时的学习中注意字形的识记和积累,特别是形近字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。A项有误,应为“皎洁”;B项有误,应为“渺远”;D项有误,应为“褪色”。故选C。

3.D

【详解】此题考查的是学生对成语的积累与理解能力,平时要有一定的成语的积累,做题时还要会根据句子的意思,理解成语的意思。选择题一般可用排除法选择出正确答案。A.“戛然而止”形容声音突然终止,不能形容“交通拥堵的状况”。故A项不正确。

点睛:此题考查的是学生对成语的积累与理解能力,要求学生在日常读书与写作中,注意多积累,多思考,正确使用成语,拿不准的,多查字典。要想正确地运用成语,必须准确理解成语的意义,可从以下几方面进行分析:词义的范围、词义的轻重、感彩等。

4.A

【详解】此题考查修改病句。常见的病句类型有:语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱 、语意不明、不合逻辑。修改病句要尽量不改变原意,在原意的基础上进行修改,改动的字数要尽量少。A.正确;B.关联词使用有误,把“只要”改为“只有”;C.缺少主语,应改为“观众一阵又一阵的喝彩声,给运动员增添了无穷的力量”;D.前后表述不一致,去掉“能否”。

5.D

【详解】此题注意⑤承接上文的“古老的城市小巷”谈起源。①明清。③④现今,为时间顺序。②收束语段。因此选D。

6.D

【详解】A.“国庆节”不是传统节日;

B.《社戏》出自小说集《呐喊》;

C.正确是:先为人,次为艺术家,再为音乐家,终为钢琴家。

故选D。

7. 大漠孤烟直 江入大荒流 东风不与周郎便 浅草才能没马蹄 相顾无相识 长歌怀采薇 日暮乡关何处是 烟波江上使人愁

【详解】本题考查诗文名句默写。根据提示语句写出相应的句子,要注意不能出现错字。

8.(1)春节 重阳节;

(2) 屈原自沉汨罗江 端午节 吃粽子、插艾叶;

(3) 我们要热爱自己的传统文化,过好传统节日。因为中国传统节日魅力无限,留存着我们独特的文化记忆。重视传统节日,学习传统节日背后的文化,营造浓厚的节日氛围,参与到丰富多彩的节日活动中,接受文化的熏陶、精神的洗礼。

【详解】(1)本题考查的是考生的文化常识积累。考生不仅要熟悉一些有关节日的诗词,更要熟知每个传统节日的民风民俗以及节日的由来。比如:中秋节望月思乡盼团圆,重阳节登高望远怀亲人,清明节扫墓踏青寄哀思,等等。同学们只要在平时多积累、多了解,解答这类题目并不难。分析诗句所描写的内容时,要先理解原句的含义,在结合诗人的思想感情和写作背景,同时,要联系诗中的景、物、意象来理解。根据“新桃换旧符”可知①句涉及的节日名称为:春节;根据②句中的“登高”“插茱萸”习俗,可知该句涉及的节日名称为:重阳节。

(2)本题考查的是对节日习俗的了解程度。作为一个中国学生,生活在具有五千年灿烂文化的国度,耳闻目睹之间,便受到了文化的熏陶。民风民俗,既是生活的积累,也是文化的传承。像端午节吃粽子、插艾叶、佩戴五彩线这样的事情,就应该是同学们应该掌握的。屈原自沉汨罗江的故事几乎家喻户晓,为了纪念屈原,所以才有了端午节。端午节的习俗大致上就是吃粽子,插艾叶,但各地又有不尽相同的活动,比如南方矩形赛龙舟,等等。本题不难,材料中的关键信息汨罗江、粽叶、艾香都告诉我们,故事讲的就是屈原自沉汨罗江。

(3) 本题考查观点的表达能力。表达观点类的题一般比较灵活,即根据材料或题目要求针对某一现象、问题说出自己的看法,表达自己的观点。首先应表达观点:我们要热爱自己的传统文化,然后说明理由:因为中国传统节日魅力无限,留存着我们独特的文化记忆。最后提出倡议:重视传统节日,学习传统节日背后的文化,营造浓厚的节日氛围,参与到丰富多彩的节日活动中,接受文化的熏陶、精神的洗礼。

9. 示例:或在端午; 家乡邻里共品粽叶香气; 或在中秋; 阖家团聚齐赏一轮明月

【详解】“元宵、清明”是中国传统节日,“赏一盏花灯、寄绵绵情思”分别是元宵节和清明节习俗,因此仿写的时候要沿用这个话题。另外,在句式方面,要用或在+传统节日,人(4个字)同在干什么(6个字)。如:或在端午,家乡邻里共品粽叶香气;或在中秋,阖家团聚齐赏一轮明月。

10. 同“返”,“返回” 往,去 取得威信 倚仗 11.王之动愈数/而离王愈远耳/犹至楚而北行也。 12.马虽然不错,但这不是去楚国的路啊。 13.C 14.这个故事告诉我们无论做什么事,首先要看准方向,才能充分发挥自己的有利条件;如果方向错了,那么有利条件只会起到相反的作用。

【解析】10.本题考查重点文言词语的意义。解答此类题目时,应先理解词语所在句子的意思,然后根据句子的翻译推断词语的意思。课外文言文的词语解释既要充分调动知识积累,回忆该词的常用义,还要结合上下文来判断。

(1)“中道而反”的意思是“半路上就返回来”,“反”同“返”,“返回”;

(2)“我欲之楚”的意思是“我想到楚国去”,“之”的意思是“往,去”;

(3)“举欲信于天下”的意思是“每一个行动都想在天下取得威信”,“信”的意思是“取得威信”;

(4)“恃王国之大”的意思是“倚仗魏国的强大”,“恃”的意思是“倚仗”。

11.本题考查文言断句的能力。做“断句题”要通读全句,理解句子主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。这句话的意思是:大王这样的行动越多,那么距离大王的事业无疑是越来越远。这和那位想到楚国去却向北走的人一样啊。可以根据句意停顿。

点睛:本题考查学生划分文言句子节奏的能力。文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据。一般来说,主谓之间应该有停顿,句中领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

12.文言文翻译有直译和意译两种方法,一般要求直译。所谓直译,就是将原文中的字字句句落实到译文中,译出原文中用词造句的特点,甚至在表达方式上也要求与原文保持一致。翻译要求字字落实,译出原文用词的特点和句式的特点。“虽(虽然)”“非(不是)”“之(的)”是此题中的关键词语,一定要解释准确。

13.此题考查学生对文章的理解以及成语的积累。

A. 围魏救赵:原指战国时齐军用围攻魏国的方法,迫使魏国撤回攻赵部队而使赵国得救。后指袭击敌人后方的据点以迫使进攻之敌撤退的战术;

B. 纸上谈兵:在纸面上谈论打仗。比喻空谈理论,不能解决实际问题;

C. 南辕北辙:意思是心里想往南去,却驾车往北走,比喻行动和目的相反;

D. 老马识途:老马认识路。比喻有经验的人对事情比较熟悉;

从“君之楚,将奚为北面”“此数者愈善,而离楚愈远耳”等句子可知,季梁讲的故事可以用“南辕北辙”来概括,故选C。

14.启示类是文言文阅读中的开放性试题,考查学生阅读的个性体验和独特感受。解答这类试题,一是首先读懂文章,弄懂文章的主题、内容和情感等,以此作基础;二是要清楚回答的范围,明确题目的要求;三是要善于联系生活实际;四是要善于延伸、善于归纳总结。这则寓言告诉我们做事不能背道而驰,要切合实际情况。如果行动与目的相反,结果会离目标越来越远。

选自《战国策》 作者:刘向 年代:西汉

参考译文:魏王准备攻打邯郸,季梁听到这件事,半路上就返回来,来不及舒展衣服皱折,顾不得洗头上的尘土,就忙着去谒见魏王,说:“最近我回来的时候,在大路上遇见一个人,正在向北面赶他的车,他告诉我说:‘我想到楚国去。’我说:‘您既然要到楚国去,为什么往北走呢?’他说:‘我的马好。’我说:‘马虽然不错,但是这也不是去楚国的路啊!’他说:‘我的路费多。’我说:‘路费即使多,但这不是去楚国的方向啊。’他又说:‘我的车夫善于赶车。’这几样越好,反而会离楚国越远!’如今大王的每一个行动都想建立霸业,每一个行动都想在天下取得威信;然而倚仗魏国的强大,军队的精良,而去攻打邯郸,以使土地扩展,名分尊贵。大王这样的行动越多,那么距离大王的事业无疑是越来越远。这和那位想到楚国去却向北走的人一样啊。”

15.写了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机。为下文写三角梅的盛开做铺垫。(与下文写三角梅的盛开形成对比,突出了三角梅盛开的笑丽,欲扬先抑,收到了出人意料的表达效果) 16.本以为将要死亡的三角梅竟然开放出如此美丽的花朵,出乎意料,让她感到惊喜,因此“眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩” 17.描写的角度:描写的是花的颜色和形态,写出了三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美。

修辞的角度:用了比喻的修辞手法,将花朵比作张开翅膀扇动、奋争、翩飞的蝴蝶,生动形象地写出了三角梅的花形、动态和生机,表达了作者对三角梅的喜爱之情。 18.“奥秘”指高深神秘不易了解的事理,“潜能”指潜在的还没有发挥出来的能力或能量。文中三角梅的生长过程告诉我们生命的成长有自身的规律,有时并不被我们察觉,它是一-个漫长的过程,需要静静地等待;只有在不断地坚持、不断地积蓄、不断地拼搏之后,才能够绽放出生命的美丽。

【详解】(1)根据第②段“唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了”,第③段“第二年,那棵三角梅仍然毫无变化”,第④段“那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子”,第⑤段“那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有”可以概括出这几段写了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机。联系下文分析,根据第⑥到⑧段“我们惊喜地看见,三角梅的可怜兮兮的枝叶间,第一次抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,而且在那新条上旁逸斜出,又生出了好几条侧枝。我们高兴极了”“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花”“又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音”可以概括出这几段写了三角梅抽条,开花,长大的过程。两者之间形成鲜明的对比。前者是抑,后者是扬,运用了欲扬先抑的手法,收到了出人意料的表达效果。

(2)结合前面内容分析,三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机,我们本来想除此而后快,但没想到它却能开放出如此美丽的花朵,这从“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花”,这是在是出乎我们的意料,老伴也感到非常的惊喜,因此“眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”。

(3)本题要求从描写的角度和修辞手法两方面赏析句子。结合句子分析,“它的每朵花都泛溢着红色的光晕”描写三角梅花的颜色,“它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀”描写三角梅的形态,“扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”描写三角梅花在春风吹拂下的动态,由此我们可以看出三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美,表现作者对三角梅的喜爱之情。

从修辞的角度赏析:用了比喻的修辞手法,将三角梅花朵的的形状比作张开翅膀扇动、奋争、翩飞的蝴蝶,生动形象地写出了三角梅的花形、动态和生机,表达了作者对三角梅的喜爱之情。

(4)首先要理解关键词语的本意,然后再结合全文内容分析其蕴含的深层含义。“奥秘”指高深神秘不易了解的事理,“潜能”指潜在的还没有发挥出来的能力或能量。结合全文内容分析,文中的三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机,正当我们要处之而后快的时候,它却开始抽芽,开花,并且越长越大,越茂盛。它不像别的花木一样在一年下来,都长得很像个样子了,它有自己的生长规律。它需要一个漫长的生长过程。需要静静地等待;只有在不断地坚持、不断地积蓄、不断地拼搏之后,才能够绽放出生命的美丽。据此分析理解答题意对即可。

19.C 20.这个场景描写了北平冬日的景象,营造了慵懒而富有诗意的氛围;与下文烤白薯小贩的吆喝声形成了呼应;表现了吆喝声“很能和环境适合,情调非常之美”。 21.示例一:A这句吆喝声里先突出了烤白薯的热气腾腾,在寒冷的冬日更加引起吃客的食欲;同时强调了烤白薯的口感和香味,更加引起人们的注意;和“环境适合”。示例二:B这句吆喝声连用了两个“吃啦!”对食客起到了招徕作用;同时从颜色、香味、口感等方面对甜瓜进行描绘;在炎炎夏日带给人一种凉爽的喜悦之感,引发大家的购买欲。(意近即可) 22.这里的凄凉、惨厉的声音恰与当时万籁俱寂、漫天风雪的环境相“适合”;虽然大部分市声都是给人喜悦感觉的,但在特定的环境下,吆唤声与人物活动、处境相融合,引发了作者的联想和同情;可见,作者描写的“趣”,更不单单是声音上的有趣或者字句上的有味,更是对人情的体悟和洞察,既是市声之趣,更是人情之悟。(意近即可)

【详解】(1)ABD理解正确。C理解错误,作者描述了小孩子喜欢学小贩的吆唤声,并不是为了批评孩子们不懂生活情趣,而是说明市声刺激、有趣,孩子们的活泼可爱。

(2)结合上下文内容分析,这段话的中心句是:也许是我们有点主观,我们在北平住久了的人,总觉得北平小贩的吆唤声,很能和环境适合,情调非常之美。然后以冬季为例进行说明,从“我们就说冬季了”可知这个场景描写了北平冬日的景象,描写的景物有:黄黄的太阳,并用了“穿过”“晒”“堆着”这几个动词,这些景物和动词给人一种慵懒、随意的感觉,而“兀自堆着大大小小的残雪”给人一种诗意的氛围。结合下面的内容分析,下面描写了烤白薯小贩的吆喝声,这种声音和这种环境形成呼应,从而表现了吆喝声具有“很能和环境适合,情调非常之美”的特点。

⑶吆喝就是现在的广告,目的就是为了吸引顾客,激发顾客的购买欲望。A结合语境及具体词句分析,这句描述的是卖白薯的吆喝声,卖白薯的时间是冬季,因此他首先把“热”字放在最前面,突出了烤白薯的热气腾腾,在寒冷的冬日更加引起吃客的食欲;“又甜又粉,栗子味”强调了烤白薯的口感和香味,更加引起人们的注意。B结合语境及具体词句分析,首先用一个“吃啦!”来吸引招徕顾客;“甜来一个脆,又香又凉冰琪林的味儿”从香味、口感等方面对甜瓜进行描绘,“嫩藕似的青脆甜瓜啦”从颜色、口感等方面对甜瓜进行描绘,在炎炎夏日带给人一种凉爽的喜悦之感,从而引发顾客的购买欲望。

(4)北平吆喝声的特点是:①北平小贩的吆唤声,复杂而谐和,无论其是昼是夜,是寒是暑,都能给予听者一种深刻的印象;②北平小贩的吆唤声,很能和环境适合,情调非常之美。因此这篇文章中写北平的吆喝声最基本的特定是与环境相协调。而卖硬面饽饽叫卖的环境是:他总是在深夜里出来的,当那万籁俱寂、漫天风雪的时候,屋子外的寒气,像尖刀那般割人。而这时候他们的声音听起来就是非常凄凉、惨厉,这与当时万籁俱寂、漫天风雪的环境相“适合”。虽然大部分市声都是给人喜悦感觉的,但在特定的环境下,吆唤声与人物活动、处境相融合,引发了作者的联想和同情。意对即可。

23.范文:

家乡的香浪节

香浪节,又称浪山节,是我的家乡甘肃藏族自治州藏族人民的传统节日。每年七月,正是牛羊肥壮的盛夏,水草丰美,风光旖旎。藏族群众利用此时农牧活计不多的空闲,家家户户炸油果、磨炒面、宰肥羊。然后带上帐篷、炊具,骑上骏马,全家离开自己的庄户,到绿草如茵、鲜花争艳的山坡上,搭起帐篷,在大自然的怀抱里过十天半月欢娱的生活。

节日期间,静谧的大草原一夜之间支起了无数雪白的帐篷,似一朵朵含苞欲放的白牡丹。歌声、乐声,还有熙熙攘攘的人欢马叫声,交织在一起,把草原搅得一片沸腾。人们饮过浓醇的酥油茶,喝过甘甜的青稞酒,吃过手抓羊肉或油馍瓜果,穿着盛装,从各自的帐篷里走出来。在一片空地上,由一位有威望的人指挥,开始了各种娱乐活动。赛马、赛牦牛,是藏族人民最喜爱的竞技活动。在开阔的山坡上,鸣枪为令,骏马如飞。牦牛疾奔,最先到达终点的健儿,将会得到一条洁白的哈达,作为胜利和荣誉的标志。赛跑,掀起了欢乐的高潮。青年、老人、妇女、儿童分组进行比赛。老人组里有80多岁的老汉,儿童组里有四五岁的“稚小鸭”,所以跑起来千姿百态,令人不禁捧腹大笑。摔跤,这可是小伙子们逞能的项目,越是顽强,越激起人们赞许的掌声。

体育节目结束以后,接着举行独具风格的文娱活动。男歌手拿着扎着红绸或羊毛的酒瓶,在场上高唱祝酒歌,祝贺“扎西”(吉祥)。唱到兴起,便扭动起舞。头一名歌手唱完,就将酒瓶传给另外一个人,谁接酒瓶,谁就要高唱欢乐的歌。女歌手则挤在伞底下,一人领唱众人和,唱到兴高采烈时,就情不自禁地手挽手跳起舞来。夜深了,在七月七的晚上,多情的少男少女们,一对对,一双双,情绵绵,意切切,偎依私语。

随着时代的变化,藏族人民的香浪节也由古老走向现代化。不少牧民在香浪节期间提上收录机,搬来彩电,还有气垫床、摩托车,给这绿色的世界,揉进了现代化的色彩。

百闻不如一见,如果大家要来看看,那是最欢迎不过的了。

【详解】这是一道话题作文。题目要求根据个人生活见闻,围绕“传统习俗”来写作。中国地域广阔,人口众多,一方水土养育一方人,每个地方都有自己的民风民俗。我们在写作之前,先要了解本地有哪些“传统习俗”,自己先罗列几个;然后再比较分析,看自己对哪个“传统习俗”比较熟悉了解,比较感兴趣。只有自己熟悉并且感兴趣的内容才能写得精彩。接下来思考,这种“传统习俗”的来历,蕴含的意义,主要有哪些活动,随着时代的变迁“传统习俗”有什么变化,或者是带来了怎样的思考等。通过对家乡“传统习俗”的写作,一定要融入对家乡的情感,表达出对家乡的热爱和赞美。教材上我们学过的鲁迅的《社戏》,汪曾祺的《端午的鸭蛋》,沈从文的《云南的歌会》,都是表现民风民俗的优秀文章,都可以成为我们写作借鉴的范文。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第一单元练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下列词语中加点字的读音,有错误的一组是( )

A.忌惮(dàn) 行辈(háng) 凫水(fú) 戛然而止(jiá)

B.脑畔(bàn) 眼眶(kuàng) 喘气(chuǎn) 米酒油馍(mó)

C.亢奋(kàng) 晦暗(huì) 羁绊(jī) 奇伟磅礴(bó)

D.斡旋(wò) 静穆(mù) 争讼(sòng) 夜深星阑(lán)

2.下列四组词语中,没有错别字的一组是( )

A.踊跃 姣洁 撺掇 马前卒

B.恬静 严峻 缈远 风萧萧

C.拘束 震撼 辐射 暖融融

D.退色 燎原 思慕 熙熙然

3.下列加点成语运用有误的一项是( )

A.佛经中最有禅意的句子,有很多能让人大彻大悟。

B.令中外游客叹为观止的桂林梅瓶,色泽光润,造型优美,构思精巧。

C.39岁,坐牢30年,这只世界唯一上过大学、通人情世故的猩猩,结局却这般悲惨。

D.国际马拉松大赛期间,衡水市实行了交通管制,交通拥堵的状况戛然而止。

4.下列句子没有语病的一项是( )

A.教育行政部门提出,要制定进城务工人员随迁子女义务教育后在当地参加升学考试的措施。

B.我们只要相信自己的能力,才能在各种考验面前充满信心。

C.在观众一阵又一阵的喝彩声中,给运动员增添了无穷的力量。

D.各级人民政府采取有效措施,关系到未成年人保护工作能否顺利开展。

5.在横线处填入下列句子,顺序最恰当的一项是( )

胡同,是北京特有的一种古老的城市小巷,________,________。________。________,________。

①明清以后又不断发展,最多时有6000多条

②这些地区都是您感受胡同文化的好去处

③据统计,北京现有胡同1000多条,纵横交错,织成了荟萃万千的老北京景观

④现今胡同景观保存相对完好的区域有东城区、西城区和前门地区

⑤最早起源于元代

A.④②⑤①③ B.④②③⑤① C.⑤④①②③ D.⑤①③④②

6.下列有关名著知识及文学文化常识的说法,无误的一项是( )

A.春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、国庆节、重阳节皆为我国传统节日。

B.《社戏》选自《朝花夕拾》,作者鲁迅,文章讲述了作者少年时期到赵庄看社戏的一段难忘经历。

C.《傅雷家书》中傅雷素来主张教育的原则,即父母应该给孩子的人生信条是:先为艺术家,次为人,再为钢琴家,终为音乐家。

D.《霸王别姬》是京剧中的名段,“虞姬”这一角色在京剧中属于青衣。

二、句子默写

7.根据提示填空。

(1)______________,长河落日圆。王维《使至塞上》

(2)山随平野尽,___________。(李白《渡荆门送别》)

(3)______________,铜雀春深锁二乔。杜牧《赤壁》

(4)乱花渐欲迷人眼,______________。白居易在《钱塘湖春行》

(5)《野望》一诗中引用典故,表现诗人身处乱世,前途无望,孤独抑郁心情的句子:______________,______________。

(6)《黄鹤楼》一诗中抒发了游子悲苦的思乡之情的诗句:_____________?____________。

三、综合性学习

8.班级开展主题为“徜徉于中华传统节日”的综合性学习活动,请你参与。

(1)很多古诗句包含着丰富的节日文化内涵,请写出下列诗句涉及的节日名称。

①千门万户疃瞳日,总把新桃换旧符。 节日:____________

②遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 节日:____________

(2)品读下面的文字,写出其中隐含的人物事件和节日习俗。

它从汨罗江的波浪里悄然走来,几千年前的那朵浪花犹如一滴水彩,把中华大地染成粽叶式的青绿,从此让每一个角落都弥漫着亘古不变的艾香。

人物事件:______________节日:____________习俗: ___________

(3)在全球一体化的今天,麦当劳、肯德基、韩日食品已逐步被中国老百姓接受,圣诞节、母亲节这一类外来节日也纷纷走进中国,你如何看待这一现象?请简要论述。(不少于50字)

四、语言表达

9.选择两个我国传统节日,仿照画线句续写句子,使前后结构一致,语意连贯。

遥远的先民遗风,时下的世态人情,尽在民风民俗中。或在元宵,家家户户同赏一盏花灯;或在清明,九州大地共寄绵绵情思;________,________;________,________。

五、课外阅读

阅读下面的文字,回答后面小题。

魏王欲攻邯郸,季梁闻之,中道而反,衣焦不申①,头尘不浴,往见王曰:“今者臣来,见人于大行②,方③北面④而持⑤其驾⑥,告臣曰:‘我欲之楚。’臣曰:‘君之楚,将奚为⑦北面?’曰:‘吾马良。’臣曰:‘马虽良,此非楚之路也。’曰:‘吾用⑧多。’臣曰:‘用虽多,此非楚之路也。’曰:‘吾御⑨者善。’此数者愈善,而离楚愈远耳。今王动⑩欲成霸王,举欲信于天下。恃王国之大,兵之精锐,而攻邯郸,以广扬尊名。王之动愈数,而离王愈远耳。犹至楚而北行也。”

(选自《战国策·魏策》)

【注】①衣焦不申:衣着憔悴,形容衣着不整。②大行:大路,③方:正。④北面:向北。⑤持:驾驭,赶,⑥驾:马车,⑦奚为:为什么。⑧用:路费。⑨御:驾驭车马,⑩动:和下文的“举”都是行动的意思。

10.解释下列句子中加点的词语。

(1)中道而反__________

(2)我欲之楚__________

(3)举欲信于天下__________

(4)恃王国之大__________

11.用“/”给下面的句子断句。(标两处)

王之动愈数而离王愈远耳犹至楚而北行也。

12.把下列句子翻译成现代汉语。

马虽良,此非楚之路也。

13.为劝魏王不攻打邯郸,季梁讲了一个故事,这个故事可用下面哪个成语概括?( )

A.围魏救赵 B.纸上谈兵 C.南辕北辙 D.老马识途

14.这篇文章告诉了我们一个怎样的道理?

六、现代文阅读

阅读下文,完成下列小题。

三角梅

刘成章

①那年春天,我们陆续给小院栽了一些花木,其中包括一棵三角梅。我们知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬,特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方,希图无论是谁来到我家门前,一眼就能看见。

②不料遇到了令人非常沮丧的事情。栽的时候,都一样认真,一样施足了底肥浇足了水,栽好之后,管理也没有偏三向四,天天都给它们浇水,可是别的花木都长得欢欢势势,到抽条时抽条,到开花时开花,一年下来,都长得很像个样子了,唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了。

③第二年,那棵三角梅仍然毫无变化。

④第三年,满院子的花木都长得青春勃发,高大喜人,那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子。我和老伴对它几乎不抱什么希望了,感伤地想,它总有一天会死去的。

⑤去年是栽下它的第四个年头了。春天,当别的花木都在泛绿、发芽时,那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有,于是我和老伴多次站在它的面前叹喟,皱眉,甚至责骂。我们说,干脆把它拔了吧,省得它还占着一块地方,还要天天浪费几勺水。我的女儿和女婿,也是这样的观点。至此,全家的意见都一致了,欲除之而后快。

⑥然而,就在我们说这话后的不长时间,却出现了意想不到的变化。我们惊喜地看见,三角梅的可怜兮兮的枝叶间,第一次抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,而且在那新条上旁逸斜出,又生出了好几条侧枝。我们高兴极了。但为什么会突然发生这么大的变化呢?也许是我们关于要挖掉它的议论被它听懂了吧!如果是,对它来说,那可是个性命攸关的大事啊,于是它就做出拼命的一搏,终于把生命的力量给搏出来了。它好像每天太阳一出来,就死盯着周围的花木,与它们比赛着成长。它身上透露出来的生机和生气,非常生动地展示在蓝天之下,是那么醒目耐看。它像憋屈了好几年的毛毛虫,终于要开始向着花蝴蝶的方向嬗变了。

⑦又过了一个多月,我出门要干什么去,忽见山墙边露出个妙龄女子的脸,静静地望着我,她的身子还隐在墙后,恍恍惚惚似真似假,是邻家的客人吗?我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花。我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴。老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

⑧又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音。太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去。

⑨生命,真是有些说不清道不明的奥秘和潜能的。

(选文有删改)

15.本文的第②~⑤段写了什么?在文中起什么作用?

16.结合文章内容,说说为什么“老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”?

17.请从描写的角度和修辞手法两方面赏析下面的句子。

太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去。

18.结合全文,说一说你对文尾句中“奥秘和潜能”的理解。

阅读下面的文章,回答问题。

市声拾趣

张恨水

①我也走过不少的南北码头,所听到的小贩吆唤声,没有任何一地能赛过北平的。

②北平小贩的吆唤声,复杂而谐和,无论其是昼是夜,是寒是暑,都能给予听者一种深刻的印象,虽然这里面有部分是极简单的,如“羊头肉”“肥卤鸡”之类。可是他们能在声调上,助字句之不足。至于字句多的,那一份优美,就举不胜举,有的简直是一首歌谣,例如夏天卖冰酪的,他在胡同的绿槐荫下,歇着红木漆的担子,手扶了扁担,吆唤着道:“冰琪林,雪花酪,桂花糖,搁的多,又甜又凉又解渴。”这就让人听着感到趣味了。又像秋冬卖大花生的,他喊着:“落花生,香来个脆啦,芝麻酱的味儿啦。”这就含有一种幽默感了。

③也许是我们有点主观,我们在北平住久了的人,总觉得北平小贩的吆唤声,很能和环境适合,情调非常之美。如现在是冬天,我们就说冬季了,当早上的时候,黄黄的太阳,穿过院树落叶的枯条,晒在人家的粉墙上,胡同的犄角儿上,兀自堆着大大小小的残雪。这里很少行人,有两三个小学生背着书包上学,于是有辆平头车子,推着一个木火桶,上面烤了大大小小二三十个白薯,歇在胡同中间。小贩穿了件老羊毛背心儿,腰上来了条板带,两手插在背心里,喷着两条如云的白气,站在车把里叫道:“A噢……热啦……烤白薯啦……又甜又粉,栗子味。”当你早上在大门外一站,感到又冷又饿的时候,你就会因这种引诱,要买他几大枚白薯吃。

④在北平住家稍久的人,都有这么一种感觉,卖硬面饽饽的人极为可怜,因为他总是在深夜里出来的。当那万籁俱寂、漫天风雪的时候,屋子外的寒气,像尖刀那般割人。这位小贩,却在胡同遥远的深处,发出那漫长的声音:“硬面……饽饽哟……”我们在暖温的屋子里,听了这声音,觉得既凄凉,又惨厉,像深夜钟声那样动人,你不能不对穷苦者给予一个充分的同情。

⑤其实,市声的大部分,都是给人一种喜悦的,不然,它也就不能吸引人了。例如:炎夏日子,卖甜瓜的,他这样一串的吆唤着:“B哦!吃啦,甜来一个脆,又香又凉冰琪林的味儿。吃啦,嫩藕似的青脆甜瓜啦!”在碧槐高处一蝉吟的当儿,这吆唤是够刺激人的。因此,市声刺激,北平人是有着趣味的存在,小孩子就喜欢学,甚至借此凑出许多趣话。例如卖馄饨的,他吆喝着第一句是“馄饨开锅”。声音洪亮,极像大花脸喝倒板,于是他们就用纯土音编了一篇戏词来唱;“馄饨开锅……自己称面自己和,自己剁馅自己包,虾米香菜又白饶。吆唤了半天,一个子儿没卖着,没留神丢了我两把勺。”因此,也可以想到北平人对于小贩吆唤声的趣味之浓了。

19.下列对文章相关内容的感知和理解,错误的一项是( )

A.本文的市声就是指街头小贩的吆唤声。

B.大部分市声都给人一种喜悦的感觉,否则它就不吸引人了。

C.作者描述了小孩子喜欢学小贩的吆唤声,是为了批评孩子们不懂生活情趣。

D.作者能融入北平的普通市民生活,并从中感受到不同的趣味。

20.第③段中“当早上的时候,黄黄的太阳,穿过院树落叶的枯条,晒在人家的粉墙上,胡同的犄角儿上,兀自堆着大大小小的残雪”这句场景描写有何作用?请联系上下文,简要分析。

21.好的语言能在实际运用中引发心理共鸣,起到很好的沟通作用。吆唤声,作为一个口头广告语,也有这样的效果。结合语境,分析下面语句在实际运用中的表现力。(任选一句)

A.噢……热啦……烤白薯啦……又甜又粉,栗子味。

B.哦!吃啦,甜来一个脆,又香又凉冰琪林的味儿。吃啦,嫩藕似的青脆甜瓜啦!

22.作者笔下的大部分市声,都给人一种喜悦的感觉,为什么又在第④段描述了“既凄凉,又惨厉”的卖硬面饽饽的吆唤声?请联系全文谈谈你的理解。

七、作文

23.阅读下面文字,按题意要求完成一篇作文。

从小到大,许多传统习俗伴随我们成长。如端午节佩戴香包、中秋吃月饼、春节不能扫地倒垃圾,如祭祀时求平安符、焚香烧纸,如不能分“梨”送“钟”、搬家要挑吉日等等。你也许感受到它所传递的情感,也许发现它值得保存的内涵,也许察觉到它不合时宜的地方……

请就个人生活见闻,以“传统习俗”为话题,写下你的故事经验或想法。

要求:(1)自拟题目,不少于600字;(2)文中不要出现你所在学校的校全以及教职工、同学和本人的真实姓名。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B

【详解】此题考查学生对字音的掌握情况,这就要求学生平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是形近字、多音字。做注音题,要熟悉汉语拼音规则,同时可根据形声字的声旁来推断它的读音。B项的注音有误,应为脑畔(pàn)。

2.C

【详解】此题考查学生对字形的掌握情况,对汉字字形的正确书写能力。这就要求学生平时的学习中注意字形的识记和积累,特别是形近字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。A项有误,应为“皎洁”;B项有误,应为“渺远”;D项有误,应为“褪色”。故选C。

3.D

【详解】此题考查的是学生对成语的积累与理解能力,平时要有一定的成语的积累,做题时还要会根据句子的意思,理解成语的意思。选择题一般可用排除法选择出正确答案。A.“戛然而止”形容声音突然终止,不能形容“交通拥堵的状况”。故A项不正确。

点睛:此题考查的是学生对成语的积累与理解能力,要求学生在日常读书与写作中,注意多积累,多思考,正确使用成语,拿不准的,多查字典。要想正确地运用成语,必须准确理解成语的意义,可从以下几方面进行分析:词义的范围、词义的轻重、感彩等。

4.A

【详解】此题考查修改病句。常见的病句类型有:语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱 、语意不明、不合逻辑。修改病句要尽量不改变原意,在原意的基础上进行修改,改动的字数要尽量少。A.正确;B.关联词使用有误,把“只要”改为“只有”;C.缺少主语,应改为“观众一阵又一阵的喝彩声,给运动员增添了无穷的力量”;D.前后表述不一致,去掉“能否”。

5.D

【详解】此题注意⑤承接上文的“古老的城市小巷”谈起源。①明清。③④现今,为时间顺序。②收束语段。因此选D。

6.D

【详解】A.“国庆节”不是传统节日;

B.《社戏》出自小说集《呐喊》;

C.正确是:先为人,次为艺术家,再为音乐家,终为钢琴家。

故选D。

7. 大漠孤烟直 江入大荒流 东风不与周郎便 浅草才能没马蹄 相顾无相识 长歌怀采薇 日暮乡关何处是 烟波江上使人愁

【详解】本题考查诗文名句默写。根据提示语句写出相应的句子,要注意不能出现错字。

8.(1)春节 重阳节;

(2) 屈原自沉汨罗江 端午节 吃粽子、插艾叶;

(3) 我们要热爱自己的传统文化,过好传统节日。因为中国传统节日魅力无限,留存着我们独特的文化记忆。重视传统节日,学习传统节日背后的文化,营造浓厚的节日氛围,参与到丰富多彩的节日活动中,接受文化的熏陶、精神的洗礼。

【详解】(1)本题考查的是考生的文化常识积累。考生不仅要熟悉一些有关节日的诗词,更要熟知每个传统节日的民风民俗以及节日的由来。比如:中秋节望月思乡盼团圆,重阳节登高望远怀亲人,清明节扫墓踏青寄哀思,等等。同学们只要在平时多积累、多了解,解答这类题目并不难。分析诗句所描写的内容时,要先理解原句的含义,在结合诗人的思想感情和写作背景,同时,要联系诗中的景、物、意象来理解。根据“新桃换旧符”可知①句涉及的节日名称为:春节;根据②句中的“登高”“插茱萸”习俗,可知该句涉及的节日名称为:重阳节。

(2)本题考查的是对节日习俗的了解程度。作为一个中国学生,生活在具有五千年灿烂文化的国度,耳闻目睹之间,便受到了文化的熏陶。民风民俗,既是生活的积累,也是文化的传承。像端午节吃粽子、插艾叶、佩戴五彩线这样的事情,就应该是同学们应该掌握的。屈原自沉汨罗江的故事几乎家喻户晓,为了纪念屈原,所以才有了端午节。端午节的习俗大致上就是吃粽子,插艾叶,但各地又有不尽相同的活动,比如南方矩形赛龙舟,等等。本题不难,材料中的关键信息汨罗江、粽叶、艾香都告诉我们,故事讲的就是屈原自沉汨罗江。

(3) 本题考查观点的表达能力。表达观点类的题一般比较灵活,即根据材料或题目要求针对某一现象、问题说出自己的看法,表达自己的观点。首先应表达观点:我们要热爱自己的传统文化,然后说明理由:因为中国传统节日魅力无限,留存着我们独特的文化记忆。最后提出倡议:重视传统节日,学习传统节日背后的文化,营造浓厚的节日氛围,参与到丰富多彩的节日活动中,接受文化的熏陶、精神的洗礼。

9. 示例:或在端午; 家乡邻里共品粽叶香气; 或在中秋; 阖家团聚齐赏一轮明月

【详解】“元宵、清明”是中国传统节日,“赏一盏花灯、寄绵绵情思”分别是元宵节和清明节习俗,因此仿写的时候要沿用这个话题。另外,在句式方面,要用或在+传统节日,人(4个字)同在干什么(6个字)。如:或在端午,家乡邻里共品粽叶香气;或在中秋,阖家团聚齐赏一轮明月。

10. 同“返”,“返回” 往,去 取得威信 倚仗 11.王之动愈数/而离王愈远耳/犹至楚而北行也。 12.马虽然不错,但这不是去楚国的路啊。 13.C 14.这个故事告诉我们无论做什么事,首先要看准方向,才能充分发挥自己的有利条件;如果方向错了,那么有利条件只会起到相反的作用。

【解析】10.本题考查重点文言词语的意义。解答此类题目时,应先理解词语所在句子的意思,然后根据句子的翻译推断词语的意思。课外文言文的词语解释既要充分调动知识积累,回忆该词的常用义,还要结合上下文来判断。

(1)“中道而反”的意思是“半路上就返回来”,“反”同“返”,“返回”;

(2)“我欲之楚”的意思是“我想到楚国去”,“之”的意思是“往,去”;

(3)“举欲信于天下”的意思是“每一个行动都想在天下取得威信”,“信”的意思是“取得威信”;

(4)“恃王国之大”的意思是“倚仗魏国的强大”,“恃”的意思是“倚仗”。

11.本题考查文言断句的能力。做“断句题”要通读全句,理解句子主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。这句话的意思是:大王这样的行动越多,那么距离大王的事业无疑是越来越远。这和那位想到楚国去却向北走的人一样啊。可以根据句意停顿。

点睛:本题考查学生划分文言句子节奏的能力。文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据。一般来说,主谓之间应该有停顿,句中领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

12.文言文翻译有直译和意译两种方法,一般要求直译。所谓直译,就是将原文中的字字句句落实到译文中,译出原文中用词造句的特点,甚至在表达方式上也要求与原文保持一致。翻译要求字字落实,译出原文用词的特点和句式的特点。“虽(虽然)”“非(不是)”“之(的)”是此题中的关键词语,一定要解释准确。

13.此题考查学生对文章的理解以及成语的积累。

A. 围魏救赵:原指战国时齐军用围攻魏国的方法,迫使魏国撤回攻赵部队而使赵国得救。后指袭击敌人后方的据点以迫使进攻之敌撤退的战术;

B. 纸上谈兵:在纸面上谈论打仗。比喻空谈理论,不能解决实际问题;

C. 南辕北辙:意思是心里想往南去,却驾车往北走,比喻行动和目的相反;

D. 老马识途:老马认识路。比喻有经验的人对事情比较熟悉;

从“君之楚,将奚为北面”“此数者愈善,而离楚愈远耳”等句子可知,季梁讲的故事可以用“南辕北辙”来概括,故选C。

14.启示类是文言文阅读中的开放性试题,考查学生阅读的个性体验和独特感受。解答这类试题,一是首先读懂文章,弄懂文章的主题、内容和情感等,以此作基础;二是要清楚回答的范围,明确题目的要求;三是要善于联系生活实际;四是要善于延伸、善于归纳总结。这则寓言告诉我们做事不能背道而驰,要切合实际情况。如果行动与目的相反,结果会离目标越来越远。

选自《战国策》 作者:刘向 年代:西汉

参考译文:魏王准备攻打邯郸,季梁听到这件事,半路上就返回来,来不及舒展衣服皱折,顾不得洗头上的尘土,就忙着去谒见魏王,说:“最近我回来的时候,在大路上遇见一个人,正在向北面赶他的车,他告诉我说:‘我想到楚国去。’我说:‘您既然要到楚国去,为什么往北走呢?’他说:‘我的马好。’我说:‘马虽然不错,但是这也不是去楚国的路啊!’他说:‘我的路费多。’我说:‘路费即使多,但这不是去楚国的方向啊。’他又说:‘我的车夫善于赶车。’这几样越好,反而会离楚国越远!’如今大王的每一个行动都想建立霸业,每一个行动都想在天下取得威信;然而倚仗魏国的强大,军队的精良,而去攻打邯郸,以使土地扩展,名分尊贵。大王这样的行动越多,那么距离大王的事业无疑是越来越远。这和那位想到楚国去却向北走的人一样啊。”

15.写了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机。为下文写三角梅的盛开做铺垫。(与下文写三角梅的盛开形成对比,突出了三角梅盛开的笑丽,欲扬先抑,收到了出人意料的表达效果) 16.本以为将要死亡的三角梅竟然开放出如此美丽的花朵,出乎意料,让她感到惊喜,因此“眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩” 17.描写的角度:描写的是花的颜色和形态,写出了三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美。

修辞的角度:用了比喻的修辞手法,将花朵比作张开翅膀扇动、奋争、翩飞的蝴蝶,生动形象地写出了三角梅的花形、动态和生机,表达了作者对三角梅的喜爱之情。 18.“奥秘”指高深神秘不易了解的事理,“潜能”指潜在的还没有发挥出来的能力或能量。文中三角梅的生长过程告诉我们生命的成长有自身的规律,有时并不被我们察觉,它是一-个漫长的过程,需要静静地等待;只有在不断地坚持、不断地积蓄、不断地拼搏之后,才能够绽放出生命的美丽。

【详解】(1)根据第②段“唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了”,第③段“第二年,那棵三角梅仍然毫无变化”,第④段“那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子”,第⑤段“那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有”可以概括出这几段写了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机。联系下文分析,根据第⑥到⑧段“我们惊喜地看见,三角梅的可怜兮兮的枝叶间,第一次抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,而且在那新条上旁逸斜出,又生出了好几条侧枝。我们高兴极了”“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花”“又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音”可以概括出这几段写了三角梅抽条,开花,长大的过程。两者之间形成鲜明的对比。前者是抑,后者是扬,运用了欲扬先抑的手法,收到了出人意料的表达效果。

(2)结合前面内容分析,三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机,我们本来想除此而后快,但没想到它却能开放出如此美丽的花朵,这从“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花”,这是在是出乎我们的意料,老伴也感到非常的惊喜,因此“眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”。

(3)本题要求从描写的角度和修辞手法两方面赏析句子。结合句子分析,“它的每朵花都泛溢着红色的光晕”描写三角梅花的颜色,“它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀”描写三角梅的形态,“扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”描写三角梅花在春风吹拂下的动态,由此我们可以看出三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美,表现作者对三角梅的喜爱之情。

从修辞的角度赏析:用了比喻的修辞手法,将三角梅花朵的的形状比作张开翅膀扇动、奋争、翩飞的蝴蝶,生动形象地写出了三角梅的花形、动态和生机,表达了作者对三角梅的喜爱之情。

(4)首先要理解关键词语的本意,然后再结合全文内容分析其蕴含的深层含义。“奥秘”指高深神秘不易了解的事理,“潜能”指潜在的还没有发挥出来的能力或能量。结合全文内容分析,文中的三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机,正当我们要处之而后快的时候,它却开始抽芽,开花,并且越长越大,越茂盛。它不像别的花木一样在一年下来,都长得很像个样子了,它有自己的生长规律。它需要一个漫长的生长过程。需要静静地等待;只有在不断地坚持、不断地积蓄、不断地拼搏之后,才能够绽放出生命的美丽。据此分析理解答题意对即可。

19.C 20.这个场景描写了北平冬日的景象,营造了慵懒而富有诗意的氛围;与下文烤白薯小贩的吆喝声形成了呼应;表现了吆喝声“很能和环境适合,情调非常之美”。 21.示例一:A这句吆喝声里先突出了烤白薯的热气腾腾,在寒冷的冬日更加引起吃客的食欲;同时强调了烤白薯的口感和香味,更加引起人们的注意;和“环境适合”。示例二:B这句吆喝声连用了两个“吃啦!”对食客起到了招徕作用;同时从颜色、香味、口感等方面对甜瓜进行描绘;在炎炎夏日带给人一种凉爽的喜悦之感,引发大家的购买欲。(意近即可) 22.这里的凄凉、惨厉的声音恰与当时万籁俱寂、漫天风雪的环境相“适合”;虽然大部分市声都是给人喜悦感觉的,但在特定的环境下,吆唤声与人物活动、处境相融合,引发了作者的联想和同情;可见,作者描写的“趣”,更不单单是声音上的有趣或者字句上的有味,更是对人情的体悟和洞察,既是市声之趣,更是人情之悟。(意近即可)

【详解】(1)ABD理解正确。C理解错误,作者描述了小孩子喜欢学小贩的吆唤声,并不是为了批评孩子们不懂生活情趣,而是说明市声刺激、有趣,孩子们的活泼可爱。

(2)结合上下文内容分析,这段话的中心句是:也许是我们有点主观,我们在北平住久了的人,总觉得北平小贩的吆唤声,很能和环境适合,情调非常之美。然后以冬季为例进行说明,从“我们就说冬季了”可知这个场景描写了北平冬日的景象,描写的景物有:黄黄的太阳,并用了“穿过”“晒”“堆着”这几个动词,这些景物和动词给人一种慵懒、随意的感觉,而“兀自堆着大大小小的残雪”给人一种诗意的氛围。结合下面的内容分析,下面描写了烤白薯小贩的吆喝声,这种声音和这种环境形成呼应,从而表现了吆喝声具有“很能和环境适合,情调非常之美”的特点。

⑶吆喝就是现在的广告,目的就是为了吸引顾客,激发顾客的购买欲望。A结合语境及具体词句分析,这句描述的是卖白薯的吆喝声,卖白薯的时间是冬季,因此他首先把“热”字放在最前面,突出了烤白薯的热气腾腾,在寒冷的冬日更加引起吃客的食欲;“又甜又粉,栗子味”强调了烤白薯的口感和香味,更加引起人们的注意。B结合语境及具体词句分析,首先用一个“吃啦!”来吸引招徕顾客;“甜来一个脆,又香又凉冰琪林的味儿”从香味、口感等方面对甜瓜进行描绘,“嫩藕似的青脆甜瓜啦”从颜色、口感等方面对甜瓜进行描绘,在炎炎夏日带给人一种凉爽的喜悦之感,从而引发顾客的购买欲望。

(4)北平吆喝声的特点是:①北平小贩的吆唤声,复杂而谐和,无论其是昼是夜,是寒是暑,都能给予听者一种深刻的印象;②北平小贩的吆唤声,很能和环境适合,情调非常之美。因此这篇文章中写北平的吆喝声最基本的特定是与环境相协调。而卖硬面饽饽叫卖的环境是:他总是在深夜里出来的,当那万籁俱寂、漫天风雪的时候,屋子外的寒气,像尖刀那般割人。而这时候他们的声音听起来就是非常凄凉、惨厉,这与当时万籁俱寂、漫天风雪的环境相“适合”。虽然大部分市声都是给人喜悦感觉的,但在特定的环境下,吆唤声与人物活动、处境相融合,引发了作者的联想和同情。意对即可。

23.范文:

家乡的香浪节

香浪节,又称浪山节,是我的家乡甘肃藏族自治州藏族人民的传统节日。每年七月,正是牛羊肥壮的盛夏,水草丰美,风光旖旎。藏族群众利用此时农牧活计不多的空闲,家家户户炸油果、磨炒面、宰肥羊。然后带上帐篷、炊具,骑上骏马,全家离开自己的庄户,到绿草如茵、鲜花争艳的山坡上,搭起帐篷,在大自然的怀抱里过十天半月欢娱的生活。

节日期间,静谧的大草原一夜之间支起了无数雪白的帐篷,似一朵朵含苞欲放的白牡丹。歌声、乐声,还有熙熙攘攘的人欢马叫声,交织在一起,把草原搅得一片沸腾。人们饮过浓醇的酥油茶,喝过甘甜的青稞酒,吃过手抓羊肉或油馍瓜果,穿着盛装,从各自的帐篷里走出来。在一片空地上,由一位有威望的人指挥,开始了各种娱乐活动。赛马、赛牦牛,是藏族人民最喜爱的竞技活动。在开阔的山坡上,鸣枪为令,骏马如飞。牦牛疾奔,最先到达终点的健儿,将会得到一条洁白的哈达,作为胜利和荣誉的标志。赛跑,掀起了欢乐的高潮。青年、老人、妇女、儿童分组进行比赛。老人组里有80多岁的老汉,儿童组里有四五岁的“稚小鸭”,所以跑起来千姿百态,令人不禁捧腹大笑。摔跤,这可是小伙子们逞能的项目,越是顽强,越激起人们赞许的掌声。

体育节目结束以后,接着举行独具风格的文娱活动。男歌手拿着扎着红绸或羊毛的酒瓶,在场上高唱祝酒歌,祝贺“扎西”(吉祥)。唱到兴起,便扭动起舞。头一名歌手唱完,就将酒瓶传给另外一个人,谁接酒瓶,谁就要高唱欢乐的歌。女歌手则挤在伞底下,一人领唱众人和,唱到兴高采烈时,就情不自禁地手挽手跳起舞来。夜深了,在七月七的晚上,多情的少男少女们,一对对,一双双,情绵绵,意切切,偎依私语。

随着时代的变化,藏族人民的香浪节也由古老走向现代化。不少牧民在香浪节期间提上收录机,搬来彩电,还有气垫床、摩托车,给这绿色的世界,揉进了现代化的色彩。

百闻不如一见,如果大家要来看看,那是最欢迎不过的了。

【详解】这是一道话题作文。题目要求根据个人生活见闻,围绕“传统习俗”来写作。中国地域广阔,人口众多,一方水土养育一方人,每个地方都有自己的民风民俗。我们在写作之前,先要了解本地有哪些“传统习俗”,自己先罗列几个;然后再比较分析,看自己对哪个“传统习俗”比较熟悉了解,比较感兴趣。只有自己熟悉并且感兴趣的内容才能写得精彩。接下来思考,这种“传统习俗”的来历,蕴含的意义,主要有哪些活动,随着时代的变迁“传统习俗”有什么变化,或者是带来了怎样的思考等。通过对家乡“传统习俗”的写作,一定要融入对家乡的情感,表达出对家乡的热爱和赞美。教材上我们学过的鲁迅的《社戏》,汪曾祺的《端午的鸭蛋》,沈从文的《云南的歌会》,都是表现民风民俗的优秀文章,都可以成为我们写作借鉴的范文。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读