第四课中古时期的亚洲 同步练习试卷(含解析)2022——2023学年高中历史部编版必修下 第二单元 中古时期的世界

文档属性

| 名称 | 第四课中古时期的亚洲 同步练习试卷(含解析)2022——2023学年高中历史部编版必修下 第二单元 中古时期的世界 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 72.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-22 19:38:55 | ||

图片预览

文档简介

中古时期的亚洲

同步练习

单选题

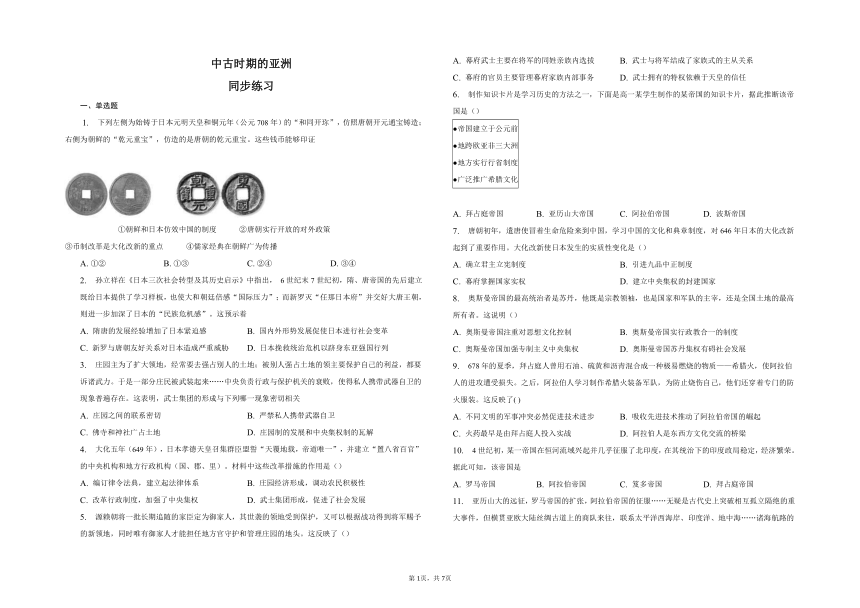

1. 下列左侧为始铸于日本元明天皇和铜元年(公元708年)的“和同开珎”,仿照唐朝开元通宝铸造;右侧为朝鲜的“乾元重宝”,仿造的是唐朝的乾元重宝。这些钱币能够印证

①朝鲜和日本仿效中国的制度 ②唐朝实行开放的对外政策

③币制改革是大化改新的重点 ④儒家经典在朝鲜广为传播

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

2. 孙立祥在《日本三次社会转型及其历史启示》中指出, 6世纪末7世纪初,隋、唐帝国的先后建立既给日本提供了学习样板,也使大和朝廷倍感“国际压力”;而新罗灭“任那日本府”并交好大唐王朝,则进一步加深了日本的“民族危机感”。这预示着

A. 隋唐的发展经验增加了日本紧迫感 B. 国内外形势发展促使日本进行社会变革

C. 新罗与唐朝友好关系对日本造成严重威胁 D. 日本挽救统治危机以跻身东亚强国行列

3. 庄园主为了扩大领地,经常要去强占别人的土地;被别人强占土地的领主要保护自己的利益,都要诉诸武力。于是一部分庄民被武装起来……中央负责行政与保护机关的衰败,使得私人携带武器自卫的现象普遍存在。这表明,武士集团的形成与下列哪一现象密切相关

A. 庄园之间的联系密切 B. 严禁私人携带武器自卫

C. 佛寺和神社广占土地 D. 庄园制的发展和中央集权制的瓦解

4. 大化五年(649年),日本孝德天皇召集群臣盟誓“天覆地载,帝道唯一”,并建立“置八省百官”的中央机构和地方行政机构(国、郡、里)。材料中这些改革措施的作用是()

A. 编订律令法典,建立起法律体系 B. 庄园经济形成,调动农民积极性

C. 改革行政制度,加强了中央集权 D. 武士集团形成,促进了社会发展

5. 源赖朝将一批长期追随的家臣定为御家人,其世袭的领地受到保护,又可以根据战功得到将军赐予的新领地,同时唯有御家人才能担任地方官守护和管理庄园的地头。这反映了()

A. 幕府武士主要在将军的同姓亲族内选拔 B. 武士与将军结成了家族式的主从关系

C. 幕府的官员主要管理幕府家族内部事务 D. 武士拥有的特权依赖于天皇的信任

6. 制作知识卡片是学习历史的方法之一,下面是高一某学生制作的某帝国的知识卡片,据此推断该帝国是()

●帝国建立于公元前 ●地跨欧亚非三大洲 ●地方实行行省制度 ●广泛推广希腊文化

A. 拜占庭帝国 B. 亚历山大帝国 C. 阿拉伯帝国 D. 波斯帝国

7. 唐朝初年,遣唐使冒着生命危险来到中国,学习中国的文化和典章制度,对646年日本的大化改新起到了重要作用。大化改新使日本发生的实质性变化是()

A. 确立君主立宪制度 B. 引进九品中正制度

C. 幕府掌握国家实权 D. 建立中央集权的封建国家

8. 奥斯曼帝国的最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。这说明()

A. 奥斯曼帝国注重对思想文化控制 B. 奥斯曼帝国实行政教合一的制度

C. 奥斯曼帝国加强专制主义中央集权 D. 奥斯曼帝国苏丹集权有碍社会发展

9. 678年的夏季,拜占庭人曾用石油、硫黄和沥青混合成一种极易燃烧的物质——希腊火,使阿拉伯人的进攻遭受损失。之后,阿拉伯人学习制作希腊火装备军队,为防止烧伤自己,他们还穿着专门的防火服装。这反映了( )

A. 不同文明的军事冲突必然促进技术进步 B. 吸收先进技术推动了阿拉伯帝国的崛起

C. 火药最早是由拜占庭人投入实战 D. 阿拉伯人是东西方文化交流的桥梁

10. 4世纪初,某一帝国在恒河流域兴起并几乎征服了北印度,在其统治下的印度政局稳定,经济繁荣。据此可知,该帝国是

A. 罗马帝国 B. 阿拉伯帝国 C. 笈多帝国 D. 拜占庭帝国

11. 亚历山大的远征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件,但横贯亚欧大陆丝绸古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。下列对此叙述的理解有误的是

A. 丝绸之路是古代东西方交往的重要通道 B. 和平往来有利于促进各地经济文明交流

C. 暴力冲突比和平交往更有利于文化传播 D. 暴力冲突有助于打破世界相互隔绝状态

12. 中古时期,亚洲地区出现许多“撞名”的地点,如韩国有襄阳、扬州、江陵等地、朝鲜有江西郡、延安郡、日本有“东京洛阳”“西京长安”的说法。这反映了()

A. 中华文化的辐射作用 B. 王朝更替的传统惯例 C. 周边国家的生搬硬套 D. 华人移民的辛勤开拓

13. “在欧洲文化凋敝的时期,他们从被征服的亚历山大里亚、大马士革等地搜集了古希腊典籍,并把它们翻译成自己的文字。他们还把中国的造纸术、指南针等重大发明带给了欧洲,把自己的天文学、医学知识传播到东方”。材料中的“他们”来自()

A. 俄罗斯帝国 B. 拜占庭帝国 C. 奥斯曼帝国 D. 阿拉伯帝国

14. 阿拉伯帝国强盛时期,为适应印度洋的多礁海域,帝国东部流行用木钉和绳索捆绑而成的别具一格的轻型平底船;西部则发明了三角帆,通过调整帆面以充分利用地中海的风力。阿拉伯人的造船技术()

A. 适应了远航贸易的运输需求 B. 代表当时世界的最先进水平

C. 诱发了欧洲的航海探险活动 D. 为洲际航行提供了安全保障

15. 奥斯曼帝国认为被征服地区的统治者,只要对奥斯曼帝国的苏丹宣誓效忠,接受某种附庸,就可以继续维持自己的贵族身份,甚至可以管理原来的领地。在奥斯曼征服其他地区的过程中,无论是军事精英还是宗教精英,通常都会不带歧视地被纳入奥斯曼人的管理体制中。这反映出奥斯曼帝国()

A. 政教合一的管理模式 B. 文化具有强大的生命力 C. 政治体制极具包容性 D. 因俗而治的民族政策

二、材料解析题

16. 阅读材料,回答问题。

材料一 他废除了无条件分赠土地的制度,推行采邑制改革。过去,由于(法兰克)墨洛温王朝诸王实行将土地无条件赏赐的做法,耗尽了王室的全部地产,从经济上削弱了中央……另一方面,由于封建化过程的发展,战争的连绵不断,自由马尔克成员(即平等的自由人)纷纷破产,国家的兵源成为严重问题。所以,必须从根本上改变过去的土地占有制度,采邑制就是针对上述问题而在土地占有关系方面实行的一种变革……采邑制的广泛实行,对法兰克王国正在发展的封建制度产生了重大影响。

——摘编自“百度百科”(《采邑制》词条)

材料二 大化改新以前,苏我氏等大豪族控制了大和国的政权,而天皇家族基本上没有什么实权。贵族疯狂地兼并土地,社会矛盾空前尖锐。公元645年6月,皇室中大兄皇子联合贵族中臣镰足发动政变,除去掌握朝政的权臣苏我氏父子……中大兄皇子等拥立孝德天皇,定年号为大化。646年元旦,新政权以唐代律令制度为蓝本,参酌日本旧习,发布《改新之诏》……改新部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一,是日本进入封建社会的起点。

——摘编自“百度百科”(《大化改新》词条)

(1)根据材料一,概括法兰克王国采邑制改革的必要性。

(2)根据材料二,归纳日本大化改新的背景,并指出其对日本社会产生的影响。

(3)综合上述两则材料,谈谈你对改革的认识。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 拜占庭文明对中世纪西方有非凡贡献。不过,拜占庭文化留下最深印迹的,还是各斯拉夫民族。巴尔干和东欧的许多地区都皈依东正教会,并因此纳入拜占庭的势力范围。巴尔干半岛的部分地区和整个俄罗斯、乌克兰至今仍使用圣西里尔发明的字母表,这种字母表被称为“西里尔字母”。

——摘编自【关】朱迪斯·M·本内特等(欧洲中世纪史)

材料二 阿拉伯帝国领域内的美索不达米亚、波斯、印度、叙利亚和埃及等地,都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治相对稳定,交通发达,经济繁荣。在历代统治者的鼓励和各族人民长期的辛勤劳动下,创造了光辉的阿拉伯——伊斯兰文化。阿拉伯——伊斯兰文化以巴格达为中心,往西经开罗和科尔多瓦传播到北非和整个欧洲;往东传到中亚、印度和东南亚,对世界文化产生了极为深远的影响。

——摘编自吴于廑等《世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括拜占庭文明对中世纪东西欧的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括阿拉伯——伊斯兰文化的主要特点并分析其繁荣发展的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对文明交流的认识。

18. 材料一

殷正茂(1513~1593),字养实,歙县人。明嘉靖二十六年进士,历广西、云南、湖广兵备副使,迁江西按察使,提督两广军务,军功显赫。其属官茅坤评曰:“殷公之擢给事中,而事先皇帝也,数以谏诤显。会方士以祷祠荧惑左右,公卿以下,并仿汉故事,附祠官祝厘。或以讽谏暑,公耻,独不与……公魁岸倜傥,多大略……公之皎然不射利、不诡名,尤公所独也。”

——据茅坤《茅坤集·赠殷石汀按察使序》

材料二

乡人论曰:“先是正茂为司徒(即户部尚书),邑人丁丝绢之役偏累(负担不平衡)有年,帅嘉谟讼于朝,正茂适肩其事,后虽中寝,(乡人)至今德之。”

——据万历《歙县志》传卷二《殷正茂》-

材料三

朝议评曰:“正茂在广时,任法严,道将以下奉行惟谨。然性贪,岁受属吏金万计。”

——据《明史》卷二百二十二《列传第一百一十·殷正茂》

(1) 分别概括材料一、二、三对殷正茂的评价。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析影响人物评价的因素。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】日本元明天皇和铜元年(公元708年)的“和同开珎”是仿照唐朝开元通宝铸造,而朝鲜的“乾元重宝”仿造的是唐朝的乾元重宝,这说明日本和朝鲜在仿效和借鉴中国与货币相关的制度,故①正确;朝鲜和日本的货币都是仿照唐朝的样式,说明唐朝实行对外开放的政策,故②正确;大化改新的重点是效仿唐朝建立起封建的中央集权国家,而不是币制改革,故③错误;题干体现的是朝鲜在货币方面效仿唐朝,与儒家经典无关,故④错误。选择A项符合题意。

2.【答案】B

【解析】本题考查日本大化改新。由材料“国际压力”“民族危机感”等信息,并结合文章《日本三次社会转型及其历史启示》可以推知,日本需要根据国内外形势发展进行一场变革,以推动日本社会转型,故B项正确;日本紧迫感来源于多方面,排除A项;新罗与唐朝的友好关系是加深了日本“民族危机感”,而不是造成严重威胁,排除C项;日本虽然有了“民族危机感”,但并不能说明其出现了统治危机,排除D项。

3.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查日本武士集团的形成,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

AD.随着庄园的普遍建立,日本中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会局势动荡,导致题干中现象的出现,即武士集团形成,故D项正确,A项错误。

B.“严禁私人携带武器自卫”与题干“使得私人携带武器自卫的现象普遍存在”矛盾,排除B项。

C.佛寺和神社广占土地是庄园形成的一个重要原因,但其与武士集团的形成没有直接关系,排除C项。

4.【答案】C

【解析】由题干中的“天覆地载,帝道唯一”、“建立‘置八省百官 的中央机构和地方行政机构(国、郡、里)”等信息可得,这是大化改新中加强君权和中央集权的举措,所以上述材料体现的是改革行政制度,作用是加强了中央集权,故选C项;题干中的信息是关于行政制度改革方面的内容,不属于建立起法律体系,排除A项;题干中的信息没有体现有关经济方面的信息,排除B项;题干没有关于武士集团的相关信息,排除D项。

5.【答案】B

【解析】

【分析】

本题主要考查幕府政治,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

B.源赖朝是幕府政治的开创者,他实行御家人制度,实际上给了一批长期追随者以经济和政治特权,武士与将军结成了家族式的主从关系,故B正确。

A.题干体现不出幕府武士主要在将军的同姓亲族内选拔,故A错误。

C.根据题干“扭任地方官”,可得出御家人并非主要管理幕府家族内部事务,故C错误。

D.幕府制度下,武土效忠于将军,故D错误。

故选B。

6.【答案】B

【解析】根据材料可知,亚历山大率领希腊联军东征,以武力征服的方式建立了地跨欧、亚、非三大洲的亚历山大帝国。为了巩固统治亚历山大帝国在地方上实行行省制度,任用马其顿人和希腊人担任主要职务,推广希腊文化,B项正确;

拜占庭帝国建立于395年,排除A项;

阿拉伯帝国建于632年-1258年,是中古时期阿拉伯人所建立的伊斯兰帝国,排除C项;

波斯帝国公元前550年-公元前330年,没有广泛推广希腊文化,排除D项。

故选:B。

本题考查古代大河文明和海洋文明,考生需要结合亚历山大远征的相关史实来回答。

本题主要通过古代大河文明和海洋文明来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

7.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查日本大化改新,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

D.依据所学可知,公元646年开始,孝德天皇进行了一系列的改革,史称“大化改新”,大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家,日本由奴隶社会进入到封建社会,D项正确。

A.日本通过明治维新确立了君主立宪制度,排除A项。

B.此项与大化改新无关,排除B项。

C.12世纪日本建立幕府,排除C项。

8.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查奥斯曼帝国,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.奥斯曼帝国注重“对人的思想控制”与题干主旨不符,故排除A。

B.最高统治者苏丹掌握国家和军队,拥有全国土地,同时也是宗教领袖,说明奥斯曼帝国实行政教合一的制度,故B正确。

C.题干不能说明奥斯曼帝国的政策有利于加强“中央集权”,故C错误。

D.奥斯曼帝国苏丹集权有碍社会发展在题干中没有体现,故D项错误。

故选B。

9.【答案】B

【解析】7世纪中期,是阿拉伯人的崛起时期,材料说明在拜占庭帝国与阿拉伯人的冲突中,阿拉伯人利用并改进吸收先进技术,推动了阿拉伯帝国的崛起,B项正确;

A项说法太绝对,排除A项;

材料介绍的是希腊火,并非火药,故排除C项;

材料未体现东西方文化的交流,故排除D项。

故选:B。

本题考查伊斯兰教和阿拉伯帝国,考生需要结合阿拉伯帝国崛起的原因来回答。

本题主要通过伊斯兰教和阿拉伯帝国来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

10.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查笈多帝国,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.据题干“4世纪初”“在恒河流域兴起并几乎征服了北印度”可知,题干反映的是4世纪统治印度的笈多帝国,故C项正确。

A.罗马帝国是位于地中海地区,与题干不符,排除A项。

B.阿拉伯帝国位于西亚,与题干不符,排除B项。

D.拜占庭帝国又叫东罗马帝国,位于地中海地区,与题干不符,排除D项。

11.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查古代人类文明的交流,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.题干“横贯亚欧大陆丝绸古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术,文化知识于古代世界各地也许是更为重要的”反映了暴力冲突给人类带来了巨大灾难,而和平交往促进了世界各地区人民之间的相互了解,加深了彼此之间的联系与友谊;传播了先进的文化与生产力,促进了各地区、各民族经济和文化的发展;使世界日益成为一个息息相关的整体。此项表述错误,故C符合题意。

ABD.此三项都是对题干信息正确的理解,但不符合题干的要求,故排除ABD。

12.【答案】A

【解析】依据材料“亚洲地区出现许多撞名的地点”,可以看出这些地点基本都是中国的城市,可见中华文化对周边国家产生了极大的影响,A项正确;材料未涉及王朝更替,排除B项;“生搬硬套”表述错误,排除C项;材料未涉及华人移民,排除D项。故选A项。

13.【答案】D

【解析】根据所学知识可知,阿拉伯帝国是东西方文化交流的桥梁,它翻译古希腊典籍,并把中国的造纸术、指南针等重大发明带给了欧洲,把自己的天文学、医学知识传播到东方,故D正确。

俄罗斯帝国并没有征服亚历山大里亚、大马士革等地,故排除A;

拜占庭帝国并没有向西方传播中国的造纸术、指南针等重大发明,故排除B;

奥斯曼帝国对东西方文化交流具有阻碍作用,故排除C。

故选:D。

本题考查阿拉伯帝国。考生需要结合阿拉伯帝国的文化贡献来回答。

本题主要通过阿拉伯帝国来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

14.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查阿拉伯人的造船技术,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.根据材料信息“为适应印度洋的多礁海域,帝国东部流行用木钉和绳索捆绑而成的别具一格的轻型平底船;西部则发明了三角帆,通过调整帆面以充分利用地中海的风力。”可见阿拉伯人的造船技术适应了远航贸易的运输需求,服务于经济发展的需要,故A正确。

B.材料未体现其他国家造船技术如何,无法得出阿拉伯人的造船技术是世界上最先进的水平,故不选B。

C.材料未体现诱发了阿拉伯人的造船技术对欧洲航海探险活动的影响,故不选C。

D.阿拉伯帝国时期,新航路尚未开辟,故阿拉伯人的造船技术并非为洲际航行提供安全保障,故不选D。

故选A。

15.【答案】C

【解析】奥斯曼帝国政府的这种统治策略体现出其政治体制具有极强的包容性,所以能够在不同民族、宗教、文化地区维持如此长时间的统治地位,C项正确。

政教合一在材料中没有体现,排除A项;

奥斯曼人的文化并未强加到被征服地区,也没有说明被征服地区被同化,无从体现文化极强的生命力,排除B项;

材料中并未体现民族政策,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了奥斯曼帝国。要求学生结合奥斯曼帝国的特征及影响来分析。

本题主要考查了奥斯曼帝国,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】(1)采邑制改革的必要性:①无条件赏赐削弱了中央;②战争不断而兵源成为严重问题。

(2)日本大化改新的背景:大豪族专权,社会矛盾尖锐。大化改新的影响:部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一,是日本进入封建社会的起点。

(3)对改革的认识:改革是社会发展进步的动力;改革是发展的必由之路。

【解析】(1)本题考查法兰克王国采邑制改革的必要性,要求运用所学分析解读材料信息。根据材料一“过去,由于(法兰克)墨洛温王朝诸王实行将土地无条件赏赐的做法,耗尽了王室的全部地产,从经济上削弱了中央”“另一方面,由于封建化过程的发展,战争的连绵不断,自由马尔克成员(即平等的自由人)纷纷破产,国家的兵源成为严重问题”可以得出无条件赏赐削弱了中央;战争不断而兵源成为严重问题。

(2)本题考查日本大化改新的背景和影响,要求运用所学分析解读材料信息。第一小问背景,根据材料二“大化改新以前,苏我氏等大豪族控制了大和国的政权,而天皇家族基本上没有什么实权。贵族疯狂地兼并土地,社会矛盾空前尖锐”可以得出大豪族专权,社会矛盾尖锐。第二小问影响,根据材料二“改新部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一,是日本进入封建社会的起点”可以得出部分地解放了生产力;加强了中央集权;促进了国家的统一;是日本进入封建社会的起点。

(3)本题考查对于改革的认识,要求运用所学分析解读材料信息。从法兰克王国采邑制改革和日本大化改新中可以看出,改革是社会发展进步的动力;改革是发展的必由之路。

17.【答案】(1)东欧:传播东正教;创立西里尔字母(斯拉夫字母)。

西欧:整理罗马法;保存希腊文化;发展基督教。

(2)特点:融合与创造。

原因:继承东西方文化造产(文化积淀丰富);帝国政治稳定、交通发达、经济繁荣;统治者的重视;各族人民的辛勤劳动。

(3)认识:文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富;文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。

【解析】(1)东欧:根据材料“巴尔干和东欧的许多地区都皈依东正教会”可得出,传播东正教;根据材料“巴尔干半岛的部分地区和整个俄罗斯、乌克兰至今仍使用圣西里尔发明的字母表,这种字母表被称为‘西里尔字母’”可得出,创立西里尔字母(斯拉夫字母)。

西欧:由所学可知,整理罗马法;保存希腊文化;发展基督教。

(2)特点:根据材料“都是古代东西方文化荟萃的地区”“创造了光辉的阿拉伯——伊斯兰文化”可得出,融合与创造。

原因:根据材料“都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治相对稳定,交通发达,经济繁荣。在历代统治者的鼓励和各族人民长期的辛勤劳动下”可得出,继承东西方文化遗产(文化积淀丰富);帝国政治稳定、交通发达、经济繁荣;统治者的重视;各族人民的辛勤劳动。

(3)认识:结合所学知识可知,从人类文明交流频繁的原因、影响可得出,文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富;文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。

18.【答案】【小题1】材料一认为其直言放谏,重视名节,清廉贤能能;材料二认为其积极维护乡里利益:

材料三认为其执法严苛,为官贪腐。

【小题2】因素:评价的角度;评价者的立场;时代的不同;评价者的认知水平差异

【解析】1. 略

2. 略

第1页,共1页

同步练习

单选题

1. 下列左侧为始铸于日本元明天皇和铜元年(公元708年)的“和同开珎”,仿照唐朝开元通宝铸造;右侧为朝鲜的“乾元重宝”,仿造的是唐朝的乾元重宝。这些钱币能够印证

①朝鲜和日本仿效中国的制度 ②唐朝实行开放的对外政策

③币制改革是大化改新的重点 ④儒家经典在朝鲜广为传播

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

2. 孙立祥在《日本三次社会转型及其历史启示》中指出, 6世纪末7世纪初,隋、唐帝国的先后建立既给日本提供了学习样板,也使大和朝廷倍感“国际压力”;而新罗灭“任那日本府”并交好大唐王朝,则进一步加深了日本的“民族危机感”。这预示着

A. 隋唐的发展经验增加了日本紧迫感 B. 国内外形势发展促使日本进行社会变革

C. 新罗与唐朝友好关系对日本造成严重威胁 D. 日本挽救统治危机以跻身东亚强国行列

3. 庄园主为了扩大领地,经常要去强占别人的土地;被别人强占土地的领主要保护自己的利益,都要诉诸武力。于是一部分庄民被武装起来……中央负责行政与保护机关的衰败,使得私人携带武器自卫的现象普遍存在。这表明,武士集团的形成与下列哪一现象密切相关

A. 庄园之间的联系密切 B. 严禁私人携带武器自卫

C. 佛寺和神社广占土地 D. 庄园制的发展和中央集权制的瓦解

4. 大化五年(649年),日本孝德天皇召集群臣盟誓“天覆地载,帝道唯一”,并建立“置八省百官”的中央机构和地方行政机构(国、郡、里)。材料中这些改革措施的作用是()

A. 编订律令法典,建立起法律体系 B. 庄园经济形成,调动农民积极性

C. 改革行政制度,加强了中央集权 D. 武士集团形成,促进了社会发展

5. 源赖朝将一批长期追随的家臣定为御家人,其世袭的领地受到保护,又可以根据战功得到将军赐予的新领地,同时唯有御家人才能担任地方官守护和管理庄园的地头。这反映了()

A. 幕府武士主要在将军的同姓亲族内选拔 B. 武士与将军结成了家族式的主从关系

C. 幕府的官员主要管理幕府家族内部事务 D. 武士拥有的特权依赖于天皇的信任

6. 制作知识卡片是学习历史的方法之一,下面是高一某学生制作的某帝国的知识卡片,据此推断该帝国是()

●帝国建立于公元前 ●地跨欧亚非三大洲 ●地方实行行省制度 ●广泛推广希腊文化

A. 拜占庭帝国 B. 亚历山大帝国 C. 阿拉伯帝国 D. 波斯帝国

7. 唐朝初年,遣唐使冒着生命危险来到中国,学习中国的文化和典章制度,对646年日本的大化改新起到了重要作用。大化改新使日本发生的实质性变化是()

A. 确立君主立宪制度 B. 引进九品中正制度

C. 幕府掌握国家实权 D. 建立中央集权的封建国家

8. 奥斯曼帝国的最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。这说明()

A. 奥斯曼帝国注重对思想文化控制 B. 奥斯曼帝国实行政教合一的制度

C. 奥斯曼帝国加强专制主义中央集权 D. 奥斯曼帝国苏丹集权有碍社会发展

9. 678年的夏季,拜占庭人曾用石油、硫黄和沥青混合成一种极易燃烧的物质——希腊火,使阿拉伯人的进攻遭受损失。之后,阿拉伯人学习制作希腊火装备军队,为防止烧伤自己,他们还穿着专门的防火服装。这反映了( )

A. 不同文明的军事冲突必然促进技术进步 B. 吸收先进技术推动了阿拉伯帝国的崛起

C. 火药最早是由拜占庭人投入实战 D. 阿拉伯人是东西方文化交流的桥梁

10. 4世纪初,某一帝国在恒河流域兴起并几乎征服了北印度,在其统治下的印度政局稳定,经济繁荣。据此可知,该帝国是

A. 罗马帝国 B. 阿拉伯帝国 C. 笈多帝国 D. 拜占庭帝国

11. 亚历山大的远征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件,但横贯亚欧大陆丝绸古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。下列对此叙述的理解有误的是

A. 丝绸之路是古代东西方交往的重要通道 B. 和平往来有利于促进各地经济文明交流

C. 暴力冲突比和平交往更有利于文化传播 D. 暴力冲突有助于打破世界相互隔绝状态

12. 中古时期,亚洲地区出现许多“撞名”的地点,如韩国有襄阳、扬州、江陵等地、朝鲜有江西郡、延安郡、日本有“东京洛阳”“西京长安”的说法。这反映了()

A. 中华文化的辐射作用 B. 王朝更替的传统惯例 C. 周边国家的生搬硬套 D. 华人移民的辛勤开拓

13. “在欧洲文化凋敝的时期,他们从被征服的亚历山大里亚、大马士革等地搜集了古希腊典籍,并把它们翻译成自己的文字。他们还把中国的造纸术、指南针等重大发明带给了欧洲,把自己的天文学、医学知识传播到东方”。材料中的“他们”来自()

A. 俄罗斯帝国 B. 拜占庭帝国 C. 奥斯曼帝国 D. 阿拉伯帝国

14. 阿拉伯帝国强盛时期,为适应印度洋的多礁海域,帝国东部流行用木钉和绳索捆绑而成的别具一格的轻型平底船;西部则发明了三角帆,通过调整帆面以充分利用地中海的风力。阿拉伯人的造船技术()

A. 适应了远航贸易的运输需求 B. 代表当时世界的最先进水平

C. 诱发了欧洲的航海探险活动 D. 为洲际航行提供了安全保障

15. 奥斯曼帝国认为被征服地区的统治者,只要对奥斯曼帝国的苏丹宣誓效忠,接受某种附庸,就可以继续维持自己的贵族身份,甚至可以管理原来的领地。在奥斯曼征服其他地区的过程中,无论是军事精英还是宗教精英,通常都会不带歧视地被纳入奥斯曼人的管理体制中。这反映出奥斯曼帝国()

A. 政教合一的管理模式 B. 文化具有强大的生命力 C. 政治体制极具包容性 D. 因俗而治的民族政策

二、材料解析题

16. 阅读材料,回答问题。

材料一 他废除了无条件分赠土地的制度,推行采邑制改革。过去,由于(法兰克)墨洛温王朝诸王实行将土地无条件赏赐的做法,耗尽了王室的全部地产,从经济上削弱了中央……另一方面,由于封建化过程的发展,战争的连绵不断,自由马尔克成员(即平等的自由人)纷纷破产,国家的兵源成为严重问题。所以,必须从根本上改变过去的土地占有制度,采邑制就是针对上述问题而在土地占有关系方面实行的一种变革……采邑制的广泛实行,对法兰克王国正在发展的封建制度产生了重大影响。

——摘编自“百度百科”(《采邑制》词条)

材料二 大化改新以前,苏我氏等大豪族控制了大和国的政权,而天皇家族基本上没有什么实权。贵族疯狂地兼并土地,社会矛盾空前尖锐。公元645年6月,皇室中大兄皇子联合贵族中臣镰足发动政变,除去掌握朝政的权臣苏我氏父子……中大兄皇子等拥立孝德天皇,定年号为大化。646年元旦,新政权以唐代律令制度为蓝本,参酌日本旧习,发布《改新之诏》……改新部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一,是日本进入封建社会的起点。

——摘编自“百度百科”(《大化改新》词条)

(1)根据材料一,概括法兰克王国采邑制改革的必要性。

(2)根据材料二,归纳日本大化改新的背景,并指出其对日本社会产生的影响。

(3)综合上述两则材料,谈谈你对改革的认识。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 拜占庭文明对中世纪西方有非凡贡献。不过,拜占庭文化留下最深印迹的,还是各斯拉夫民族。巴尔干和东欧的许多地区都皈依东正教会,并因此纳入拜占庭的势力范围。巴尔干半岛的部分地区和整个俄罗斯、乌克兰至今仍使用圣西里尔发明的字母表,这种字母表被称为“西里尔字母”。

——摘编自【关】朱迪斯·M·本内特等(欧洲中世纪史)

材料二 阿拉伯帝国领域内的美索不达米亚、波斯、印度、叙利亚和埃及等地,都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治相对稳定,交通发达,经济繁荣。在历代统治者的鼓励和各族人民长期的辛勤劳动下,创造了光辉的阿拉伯——伊斯兰文化。阿拉伯——伊斯兰文化以巴格达为中心,往西经开罗和科尔多瓦传播到北非和整个欧洲;往东传到中亚、印度和东南亚,对世界文化产生了极为深远的影响。

——摘编自吴于廑等《世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括拜占庭文明对中世纪东西欧的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括阿拉伯——伊斯兰文化的主要特点并分析其繁荣发展的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对文明交流的认识。

18. 材料一

殷正茂(1513~1593),字养实,歙县人。明嘉靖二十六年进士,历广西、云南、湖广兵备副使,迁江西按察使,提督两广军务,军功显赫。其属官茅坤评曰:“殷公之擢给事中,而事先皇帝也,数以谏诤显。会方士以祷祠荧惑左右,公卿以下,并仿汉故事,附祠官祝厘。或以讽谏暑,公耻,独不与……公魁岸倜傥,多大略……公之皎然不射利、不诡名,尤公所独也。”

——据茅坤《茅坤集·赠殷石汀按察使序》

材料二

乡人论曰:“先是正茂为司徒(即户部尚书),邑人丁丝绢之役偏累(负担不平衡)有年,帅嘉谟讼于朝,正茂适肩其事,后虽中寝,(乡人)至今德之。”

——据万历《歙县志》传卷二《殷正茂》-

材料三

朝议评曰:“正茂在广时,任法严,道将以下奉行惟谨。然性贪,岁受属吏金万计。”

——据《明史》卷二百二十二《列传第一百一十·殷正茂》

(1) 分别概括材料一、二、三对殷正茂的评价。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析影响人物评价的因素。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】日本元明天皇和铜元年(公元708年)的“和同开珎”是仿照唐朝开元通宝铸造,而朝鲜的“乾元重宝”仿造的是唐朝的乾元重宝,这说明日本和朝鲜在仿效和借鉴中国与货币相关的制度,故①正确;朝鲜和日本的货币都是仿照唐朝的样式,说明唐朝实行对外开放的政策,故②正确;大化改新的重点是效仿唐朝建立起封建的中央集权国家,而不是币制改革,故③错误;题干体现的是朝鲜在货币方面效仿唐朝,与儒家经典无关,故④错误。选择A项符合题意。

2.【答案】B

【解析】本题考查日本大化改新。由材料“国际压力”“民族危机感”等信息,并结合文章《日本三次社会转型及其历史启示》可以推知,日本需要根据国内外形势发展进行一场变革,以推动日本社会转型,故B项正确;日本紧迫感来源于多方面,排除A项;新罗与唐朝的友好关系是加深了日本“民族危机感”,而不是造成严重威胁,排除C项;日本虽然有了“民族危机感”,但并不能说明其出现了统治危机,排除D项。

3.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查日本武士集团的形成,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

AD.随着庄园的普遍建立,日本中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会局势动荡,导致题干中现象的出现,即武士集团形成,故D项正确,A项错误。

B.“严禁私人携带武器自卫”与题干“使得私人携带武器自卫的现象普遍存在”矛盾,排除B项。

C.佛寺和神社广占土地是庄园形成的一个重要原因,但其与武士集团的形成没有直接关系,排除C项。

4.【答案】C

【解析】由题干中的“天覆地载,帝道唯一”、“建立‘置八省百官 的中央机构和地方行政机构(国、郡、里)”等信息可得,这是大化改新中加强君权和中央集权的举措,所以上述材料体现的是改革行政制度,作用是加强了中央集权,故选C项;题干中的信息是关于行政制度改革方面的内容,不属于建立起法律体系,排除A项;题干中的信息没有体现有关经济方面的信息,排除B项;题干没有关于武士集团的相关信息,排除D项。

5.【答案】B

【解析】

【分析】

本题主要考查幕府政治,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

B.源赖朝是幕府政治的开创者,他实行御家人制度,实际上给了一批长期追随者以经济和政治特权,武士与将军结成了家族式的主从关系,故B正确。

A.题干体现不出幕府武士主要在将军的同姓亲族内选拔,故A错误。

C.根据题干“扭任地方官”,可得出御家人并非主要管理幕府家族内部事务,故C错误。

D.幕府制度下,武土效忠于将军,故D错误。

故选B。

6.【答案】B

【解析】根据材料可知,亚历山大率领希腊联军东征,以武力征服的方式建立了地跨欧、亚、非三大洲的亚历山大帝国。为了巩固统治亚历山大帝国在地方上实行行省制度,任用马其顿人和希腊人担任主要职务,推广希腊文化,B项正确;

拜占庭帝国建立于395年,排除A项;

阿拉伯帝国建于632年-1258年,是中古时期阿拉伯人所建立的伊斯兰帝国,排除C项;

波斯帝国公元前550年-公元前330年,没有广泛推广希腊文化,排除D项。

故选:B。

本题考查古代大河文明和海洋文明,考生需要结合亚历山大远征的相关史实来回答。

本题主要通过古代大河文明和海洋文明来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

7.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查日本大化改新,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

D.依据所学可知,公元646年开始,孝德天皇进行了一系列的改革,史称“大化改新”,大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家,日本由奴隶社会进入到封建社会,D项正确。

A.日本通过明治维新确立了君主立宪制度,排除A项。

B.此项与大化改新无关,排除B项。

C.12世纪日本建立幕府,排除C项。

8.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查奥斯曼帝国,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.奥斯曼帝国注重“对人的思想控制”与题干主旨不符,故排除A。

B.最高统治者苏丹掌握国家和军队,拥有全国土地,同时也是宗教领袖,说明奥斯曼帝国实行政教合一的制度,故B正确。

C.题干不能说明奥斯曼帝国的政策有利于加强“中央集权”,故C错误。

D.奥斯曼帝国苏丹集权有碍社会发展在题干中没有体现,故D项错误。

故选B。

9.【答案】B

【解析】7世纪中期,是阿拉伯人的崛起时期,材料说明在拜占庭帝国与阿拉伯人的冲突中,阿拉伯人利用并改进吸收先进技术,推动了阿拉伯帝国的崛起,B项正确;

A项说法太绝对,排除A项;

材料介绍的是希腊火,并非火药,故排除C项;

材料未体现东西方文化的交流,故排除D项。

故选:B。

本题考查伊斯兰教和阿拉伯帝国,考生需要结合阿拉伯帝国崛起的原因来回答。

本题主要通过伊斯兰教和阿拉伯帝国来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

10.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查笈多帝国,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.据题干“4世纪初”“在恒河流域兴起并几乎征服了北印度”可知,题干反映的是4世纪统治印度的笈多帝国,故C项正确。

A.罗马帝国是位于地中海地区,与题干不符,排除A项。

B.阿拉伯帝国位于西亚,与题干不符,排除B项。

D.拜占庭帝国又叫东罗马帝国,位于地中海地区,与题干不符,排除D项。

11.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查古代人类文明的交流,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.题干“横贯亚欧大陆丝绸古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术,文化知识于古代世界各地也许是更为重要的”反映了暴力冲突给人类带来了巨大灾难,而和平交往促进了世界各地区人民之间的相互了解,加深了彼此之间的联系与友谊;传播了先进的文化与生产力,促进了各地区、各民族经济和文化的发展;使世界日益成为一个息息相关的整体。此项表述错误,故C符合题意。

ABD.此三项都是对题干信息正确的理解,但不符合题干的要求,故排除ABD。

12.【答案】A

【解析】依据材料“亚洲地区出现许多撞名的地点”,可以看出这些地点基本都是中国的城市,可见中华文化对周边国家产生了极大的影响,A项正确;材料未涉及王朝更替,排除B项;“生搬硬套”表述错误,排除C项;材料未涉及华人移民,排除D项。故选A项。

13.【答案】D

【解析】根据所学知识可知,阿拉伯帝国是东西方文化交流的桥梁,它翻译古希腊典籍,并把中国的造纸术、指南针等重大发明带给了欧洲,把自己的天文学、医学知识传播到东方,故D正确。

俄罗斯帝国并没有征服亚历山大里亚、大马士革等地,故排除A;

拜占庭帝国并没有向西方传播中国的造纸术、指南针等重大发明,故排除B;

奥斯曼帝国对东西方文化交流具有阻碍作用,故排除C。

故选:D。

本题考查阿拉伯帝国。考生需要结合阿拉伯帝国的文化贡献来回答。

本题主要通过阿拉伯帝国来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

14.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查阿拉伯人的造船技术,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.根据材料信息“为适应印度洋的多礁海域,帝国东部流行用木钉和绳索捆绑而成的别具一格的轻型平底船;西部则发明了三角帆,通过调整帆面以充分利用地中海的风力。”可见阿拉伯人的造船技术适应了远航贸易的运输需求,服务于经济发展的需要,故A正确。

B.材料未体现其他国家造船技术如何,无法得出阿拉伯人的造船技术是世界上最先进的水平,故不选B。

C.材料未体现诱发了阿拉伯人的造船技术对欧洲航海探险活动的影响,故不选C。

D.阿拉伯帝国时期,新航路尚未开辟,故阿拉伯人的造船技术并非为洲际航行提供安全保障,故不选D。

故选A。

15.【答案】C

【解析】奥斯曼帝国政府的这种统治策略体现出其政治体制具有极强的包容性,所以能够在不同民族、宗教、文化地区维持如此长时间的统治地位,C项正确。

政教合一在材料中没有体现,排除A项;

奥斯曼人的文化并未强加到被征服地区,也没有说明被征服地区被同化,无从体现文化极强的生命力,排除B项;

材料中并未体现民族政策,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了奥斯曼帝国。要求学生结合奥斯曼帝国的特征及影响来分析。

本题主要考查了奥斯曼帝国,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】(1)采邑制改革的必要性:①无条件赏赐削弱了中央;②战争不断而兵源成为严重问题。

(2)日本大化改新的背景:大豪族专权,社会矛盾尖锐。大化改新的影响:部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一,是日本进入封建社会的起点。

(3)对改革的认识:改革是社会发展进步的动力;改革是发展的必由之路。

【解析】(1)本题考查法兰克王国采邑制改革的必要性,要求运用所学分析解读材料信息。根据材料一“过去,由于(法兰克)墨洛温王朝诸王实行将土地无条件赏赐的做法,耗尽了王室的全部地产,从经济上削弱了中央”“另一方面,由于封建化过程的发展,战争的连绵不断,自由马尔克成员(即平等的自由人)纷纷破产,国家的兵源成为严重问题”可以得出无条件赏赐削弱了中央;战争不断而兵源成为严重问题。

(2)本题考查日本大化改新的背景和影响,要求运用所学分析解读材料信息。第一小问背景,根据材料二“大化改新以前,苏我氏等大豪族控制了大和国的政权,而天皇家族基本上没有什么实权。贵族疯狂地兼并土地,社会矛盾空前尖锐”可以得出大豪族专权,社会矛盾尖锐。第二小问影响,根据材料二“改新部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一,是日本进入封建社会的起点”可以得出部分地解放了生产力;加强了中央集权;促进了国家的统一;是日本进入封建社会的起点。

(3)本题考查对于改革的认识,要求运用所学分析解读材料信息。从法兰克王国采邑制改革和日本大化改新中可以看出,改革是社会发展进步的动力;改革是发展的必由之路。

17.【答案】(1)东欧:传播东正教;创立西里尔字母(斯拉夫字母)。

西欧:整理罗马法;保存希腊文化;发展基督教。

(2)特点:融合与创造。

原因:继承东西方文化造产(文化积淀丰富);帝国政治稳定、交通发达、经济繁荣;统治者的重视;各族人民的辛勤劳动。

(3)认识:文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富;文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。

【解析】(1)东欧:根据材料“巴尔干和东欧的许多地区都皈依东正教会”可得出,传播东正教;根据材料“巴尔干半岛的部分地区和整个俄罗斯、乌克兰至今仍使用圣西里尔发明的字母表,这种字母表被称为‘西里尔字母’”可得出,创立西里尔字母(斯拉夫字母)。

西欧:由所学可知,整理罗马法;保存希腊文化;发展基督教。

(2)特点:根据材料“都是古代东西方文化荟萃的地区”“创造了光辉的阿拉伯——伊斯兰文化”可得出,融合与创造。

原因:根据材料“都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治相对稳定,交通发达,经济繁荣。在历代统治者的鼓励和各族人民长期的辛勤劳动下”可得出,继承东西方文化遗产(文化积淀丰富);帝国政治稳定、交通发达、经济繁荣;统治者的重视;各族人民的辛勤劳动。

(3)认识:结合所学知识可知,从人类文明交流频繁的原因、影响可得出,文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富;文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。

18.【答案】【小题1】材料一认为其直言放谏,重视名节,清廉贤能能;材料二认为其积极维护乡里利益:

材料三认为其执法严苛,为官贪腐。

【小题2】因素:评价的角度;评价者的立场;时代的不同;评价者的认知水平差异

【解析】1. 略

2. 略

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体